|

Bienvenue ! |

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU MURIER A BATZ-SUR-MER |

Retour page d'accueil Retour Ville de Batz-sur-Mer

J'ai rendez-vous avec un brave chapelain, M. l'abbé Bourdeaut, qui est certainement l'homme qui connaît le mieux l'architecture et l'histoire de la chapelle de Notre-Dame-du-Murié (ou Murier), au bourg de Batz, à laquelle il vient de consacrer une brochure bourrée de documents et de renseignements précieux [Note : A. Bourdeaut : La chapelle de Notre-Dame-du-Marié au bourg de Batz (Imprimerie Moderne, Fontenay-le-Comte [Vendée])].

Nous sommes partis. Les fortes odeurs du sel, de l'iode, de la résine se mêlaient aux senteurs plus délicates qui émanent des herbes et des fleurs. Le rythme de la mer montante scandait nos pas.

Hervé est architecte. Il appartient à la pléïade des artistes véritables qui, depuis quelques années, luttent vaillamment en Bretagne contre le mauvais goût des bâtisseurs de villas, dont certains semblent avoir fait la gageure de ne jamais tenir compte du cadre, du climat, des pierres à portée de leur main, et poussent le blasphème jusqu'à ne pas même essayer d'assouplir les matériaux modernes au caractère, à l'atmosphère des lieux où ils les emploient.

C'est en suivant la côte sauvage, au delà du Pouliguen, puis en tournant par la plage où la Pierre-Longue monte sa garde éternelle, que nous sommes arrivés sur la place même du bourg de Batz.

M. l'abbé Bourdeaut nous attendait. Tout de suite, après les présentations d'usage, il entra dans le vif de son sujet. Et durant une grande heure ce fut une véritable conférence, où s'affirmèrent maintes fois le savoir, la compétence et l'originalité du conférencier.

— Batz était aux temps jadis un lieu saint. On l'appelait la noble paroisse de Batz. Deux monuments formaient alors parmi plusieurs autres les deux pierres précieuses de sa couronne artistique : l'église Saint-Guénolé, devenue église paroissiale, et la chapelle de Notre-Dame-du-Murié.

« Peut-être vous a-t-on conté la fable qui, depuis un siècle à peine, sert à expliquer aux touristes la pieuse fondation de cette chapelle ?

Elle aurait été élevée à la suite d'un vœu, formé par un seigneur de la maison de Rohan ou de Rieux. Ce seigneur revenait d'Angleterre envoyé dans son duché par le duc Jean IV, celui qu'on a surnommé le Conquéreur. Son vaisseau fut drossé par la tempête au moment où il arrivait en vue du bourg de Batz. Il allait périr, jeté contre les noirs rochers, les blocs énormes que la mer a détachés de la côte pour en former des récifs dangereux, quand il aperçut une étoile qui lui permit de retrouver son chemin. L'étoile était en fait la lumière d'un fanal que Mlle de Lesnerac, fiancée du naufragé, avait attaché à l'arceau ruiné de la chapelle de la Vierge, qu'abritait un mûrier.

Eh bien ! pas un mot de ce récit ne mérite d'être retenu. L'histoire a été inventée de toutes pièces, vers 1830, par un M. de Commequiers, qui écrivait alors dans les journaux de Nantes. L'aventure était agréable et tendre, elle s'est conservée dans la mémoire des gens qui l'ont répétée, et comme la création des mythes et la déformation des faits est une des caractéristiques du cerveau humain, beaucoup la considèrent aujourd'hui comme l'expression historique d'une miraculeuse vérité.

Non ! Ce ne sont ni les seigneurs de Rohan, ni les seigneurs de Rieux qui ont construit Notre-Dame-du-Murié. Elle est l'œuvre des habitants du bourg de Batz. C'était en 1438, la peste sévissait. Les soins étaient impuissants à arrêter la « mort noire » comme on l'appelait. Les Batzins eurent alors recours à l'intercession de la Vierge et firent le vœu, si le fléau prenait bientôt fin, de réédifier la chapelle qui datait peut-être du XIIème siècle et tombait en ruines.

Le moment, à vrai dire, était très favorable. L'industrie et le commerce du sel connaissaient alors une pleine prospérité, à laquelle, ne le répétons pas trop haut, la fraude n'était pas tout à fait étrangère.

Les Batzins avaient cependant vu plus grand que leurs moyens. Il fallut quinze années d'efforts pour achever la chapelle, quoique le pape Eugène IV eut, à la demande du duc Jean V, accordé des indulgences en faveur des fidèles qui, par leurs aumônes, contribueraient à son édification. On n'élevait un pan de mur que dans la mesure des crédits disponibles et les matériaux, qu'on devait faire venir de Nantes et au delà, coûtaient fort cher ».

— Mais pourquoi ce nom de Notre-Dame-du-Murié, demandai-je ? Est-ce vraiment en souvenir d'un arbre abritant les vestiges de l'ancienne église ?

— Nullement, répondit M. l'abbé Bourdeaut. La chapelle n'a d'ailleurs pris ce nom qu'au cours du XVIIème siècle ; plus anciennement elle était nommée la chapelle du Mourier... et le mot vient tout bonnement de muria ou muries qui, en latin, désigne la saumure, qu'on appelait mourie en vieux français.

Tout en échangeant ces propos, nous avions fait le tour de la place et des deux édifices qui en sont l'ornement. L'église paroissiale Saint-Guénolé, est, par excellence, une œuvre d'inspiration bretonne, avec ses deux parties distinctes, bâties à des époques différentes et dans des axes divergents. La grande nef, les deux bas côtés et la voûte du transept appartiennent au XVème siècle, comme les deux porches. Le chœur est du XIIème siècle comme l'étaient les chapelles Saint-Nicolas et du Rosaire, avant qu'elles n'aient été rebâties, dans la première moitié du XIXème siècle. Si Saint-Guénolé de Batz n'avait pas perdu au cours des siècles les verrières qui l'éclairaient et nombre d'accessoires, son ensemble serait aussi breton que celui des églises du Croisic et de Guérande.

Hervé regardait muettement mais intensément les deux monuments.

Tout en écoutant M. l'abbé Bourdeaut, son attention se concentrait. Il réfléchissait, emmagasinait des idées et j'avais le sentiment net qu'il interviendrait dans l'exposé de notre guide, au moment choisi par lui.

— Oui, dit-il, les traits les plus saillants de l'art breton sont, en effet, parfois au préjudice du principal, le souci de l'accessoire, l'abondance des détails d'ornementation, la fréquence des chevets-plats et surtout la présence des porches particulièrement travaillés.

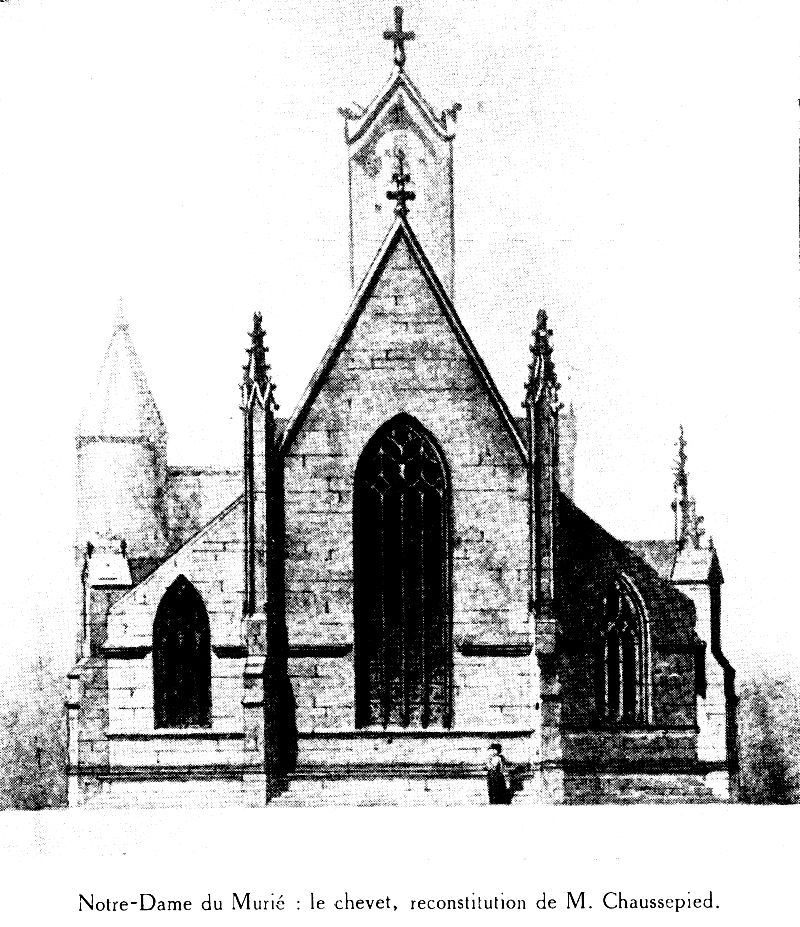

Nous sommes, continua-t-il, des mieux placés ici, pour voir ce qui différencie le gothique de la renaissance du style breton. Notre-Dame-du-Murié est l'œuvre d'un artiste, exécutée d'une seule venue ; l'ordonnancement du plan de l'architecte n'a été contrarié par aucun accident. Elle est d'une régularité parfaite, exempte de toute fantaisie, de tout ajoutage, de toute tradition locale. Son chevet est à pans coupés. La plus belle de ses trois portes est à l'Occident et n'a rien d'un porche breton... — Le maître d'œuvre du Murié, reprit M. l'abbé Bourdeaut, n'a pas voulu, en effet, rivaliser avec l'église paroissiale. Sans souci de satisfaire aux nécessités du culte, il a uniquement travaillé pour l'amour du beau, pour édifier un témoignage de gratitude à l'égard du ciel. Il savait qu'il ne pouvait ornementer sa chapelle de sujets bretons, sculptés dans le dur granit des côtes de l'Océan. Le charme du Murié est donc fait de la pureté et de l'harmonie de ses lignes. Et M. l'abbé Bourdeaut de nous faire remarquer alors l'ensemble de la nef rectangulaire, dont la longueur est d'un tiers environ plus importante que la largeur. Chacun des pans coupés du chevet est éclairé par une fenêtre ; l'emplacement de l'autel principal était au pied de la verrière centrale.

Les piliers qui divisent la chapelle sont en pierre de taille. Chacun d'eux s'appuie sur un socle de granit qui forme un banc où s'asseyaient jadis les notables... à moins que ce ne fussent les pauvres. La grande nef est partagée en deux parties égales par l'arc triomphal qui s'élance du troisième pilier jusqu'à la voûte. Les bas côtés de gauche et de droite sont séparés à la même hauteur par deux arcs semblables. Un tef ou poutre d'honneur, portant le crucifix avec la Vierge et saint Jean, marquait jadis l'entrée du chanceau, et un jubé de bois sculpté s'appuyait à cette poutre, fermant l'entrée du sanctuaire.

Hervé fit entendre que cette poutre d'honneur et ce jubé indiquaient malgré tout une influence bretonne.

— Pas le moins du monde, répliqua M. l'abbé Bourdeaut ; si cette disposition se rencontre en effet dans certaines églises du Léon, de la Cornouaille et du Trégor, elle n'était pas pour cela particulière à la Bretagne, et on la retrouve dans nombre d'endroits en France, en Italie, en Espagne.

La conversation s'orienta soudain sur les possibilités d'une restauration, que M. l'abbé Bourdeaut appelle de tous ses vœux, et Hervé lui demanda si cette réédification n'avait pas été déjà envisagée.

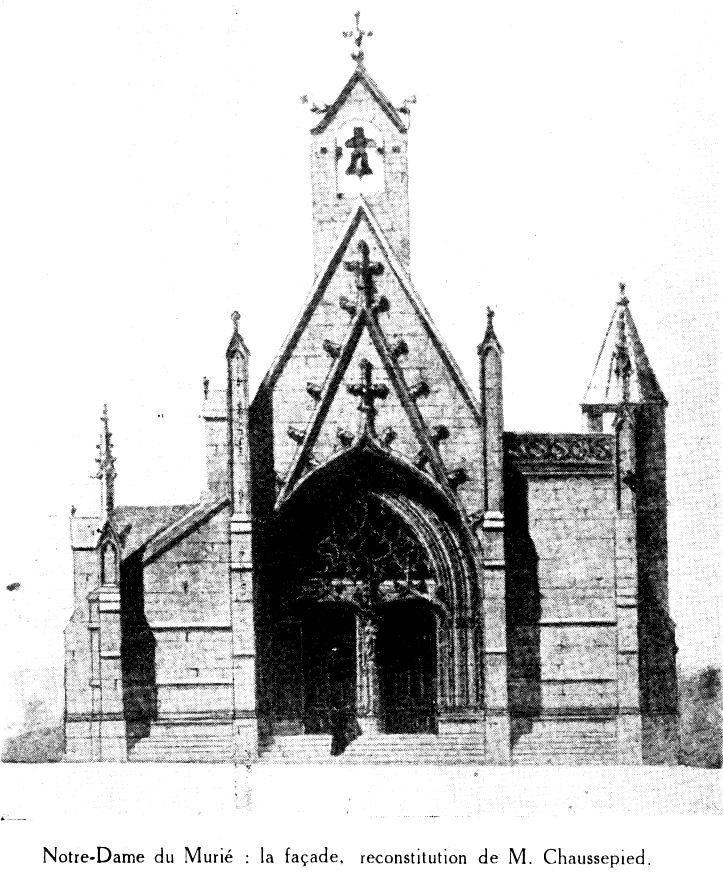

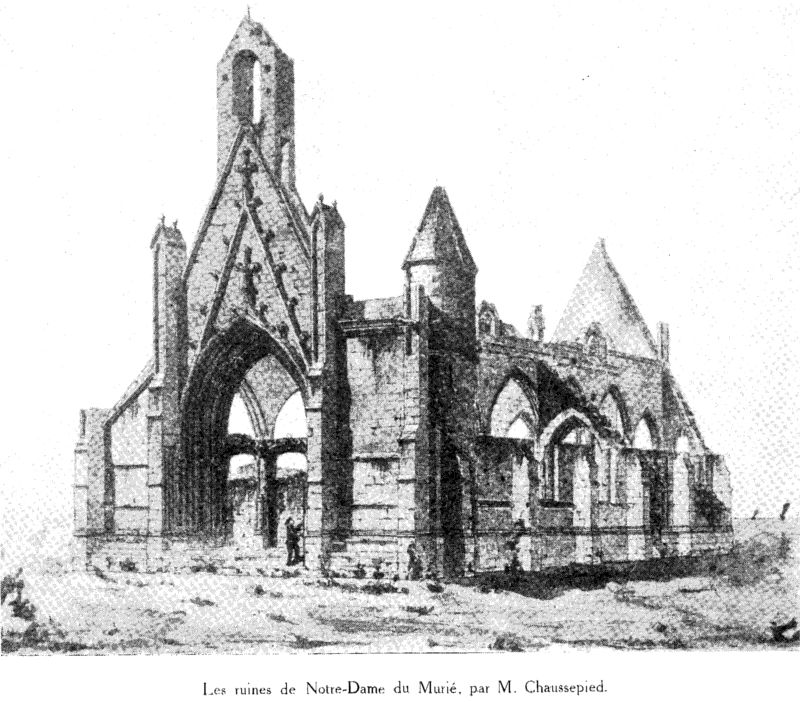

— Mais si, mais si, répondit le chapelain. Un architecte de Quimper, M. Chaussepied, qui était capable de rivaliser avec Viollet le Duc en science, en idéal, et rêvait de restaurer les plus beaux monuments de Bretagne, aussi bien le château de Kerjean que le cloître de Pont-l'Abbé, avait eu effet songé à rétablir le Murié dans sa splendeur première.

« Les planches qu'il a dessinées font l'admiration des connaisseurs, par le souci que montre leur auteur de conserver la pure beauté et le charme des lignes initiales de l'ancien édifice. Il est bien dommage qu'il n'ait pu mettre son projet à exécution, nous restituer toute la grâce élancée de la façade principale, avec sa porte ornementée dans ses voussures de guirlandes de feuillage, et qu'un pilier central partage en deux portillons en anse de panier, avec son galbe- d'une si noble allure, qui s'élève presque jusqu'au sommet du pignon, que surmonte un campanile.

— Si cette restauration se réalisait quel profit ne serait-ce pas pour le bourg de Batz et la région. Il y a tout lieu de penser que Notre-Dame-du-Murié deviendrait un but de pèlerinage, renouvelant ainsi les vieilles traditions à peu près disparues. Ce serait le pèlerinage des paludiers de Guérande, de Saille, du Pouliguen. Ils pourraient, pour la circonstance, revêtir leurs somptueux costumes qui demeurent maintenant dans les armoires ; les hommes avec leurs grands chapeaux et leurs capes, les femmes avec leurs robes aux plis réguliers et leurs plastrons rigides en tissu brodé or, leurs coiffes de dentelle...

Au moment où nous nous apprêtions à sortir de la nef centrale que délimitent les deux rangées de piliers cylindriques, M. l'abbé Bourdeaut nous montra les traces d'un ancien enfeu, dans la muraille de droite, en regardant l'autel.

— Il y a de cela une dizaine d'années, dit-il, mon collègue, M. l'abbé Fourage, aidé de quelques collaborateurs, entreprit des fouilles en cet endroit. Il espérait que celles-ci, bien conduites, livreraient peut-être quelque secret se rapportant au nom ou aux armoiries d'un mystérieux fondateur. Ces fouilles ne furent pas sans résultat. On découvrit en outre d'une statue de saint Adrien qui, au moment où régnait la peste, avait été invoqué contre les désastres qu'elle causait, une fresque cachée sous une couche de plâtre. Un grattage adroit permit de reconnaître deux priants agenouillés, l'homme à droite, la dame à gauche. Au centre du panneau semblait être une figure de saint ou de Vierge. Au-dessus du priant se voyait un écu à champ d'or dont les pièces étaient malheureusement illisibles.

Quels étaient ces personnages ? On n'a pas pu le déterminer de façon précise. Pourtant, en recherchant les vieilles familles de la presqu'île guérandaise dont les armes avaient diverses pièces sur champ d'or, on pensa qu'il s'agissait ou des Guilloré de Kerlan ou des Kerpoisson... Peut-être, conclut M. l'abbé Bourdeaut, ces deux figures d'homme et de femme, au fond de l'archivolte d'un enfeu, sont-elles à l'origine du conte que rapporte M. de Commequiers... mais en tous cas elles ne s'apparentent en rien à la famille de Rieux dont l'écu n'était pas à champ d'or mais portait « d'azur à dix besans d'or ».

Après avoir pris congé de M. l'abbé Bourdeaut, nous avons regagné Le Pouliguen, à travers la région compartimentée des marais salants et des mulons dressés entre les œillets et les bossis.

Le clocher de Saint-Aubin de Guérande jaillissait de sa ceinture de murailles en pendant aux clochers de Saillé à droite, du Croisic à gauche et du bourg de Batz, le plus haut des trois et comparable à un grand phare, devant la nappe bleu-vert de l'océan, au delà de la presqu'île.

Le soleil développait au seuil des maisons à pignons blancs de lumineux tapis semés de pierreries et le parfum des salines rappelait celui des violettes...

Jean Sannier.

© Copyright - Tous droits réservés.