|

Bienvenue chez les Bonnemainésiens |

BONNEMAIN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Combourg

La commune de

Bonnemain ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BONNEMAIN

Bonnemain vient soit de saint Méen (Bon Méen), soit du breton "hoc hen maen" (roches entourées d'eau).

Les Templiers ont, jusqu'au XIVème siècle, quelques vassaux et mouvances à Bonnemain. A l'époque féodale, la paroisse de Bonnemain relève en partie de l'évêque de Dol et du seigneur de Combourg.

Il est peu de paroisses aussi pauvres en documents historiques ; une vague tradition locale dit bien que saint Méen évangélisa le pays et que la paroisse de Bonnemain, reconnaissante, prit depuis le nom de son apôtre, le bon Méen, Bonus Mevennus, mais nous ne pouvons attacher d'importance à cette légende, parce que l'église de Bonnemain est dédiée depuis des siècles, non pas à saint Méen, mais à saint Martin, évêque de Tours, et parce qu'on n'y rencontre aucune trace ancienne du culte de saint Méen. Féodalement, la paroisse de Bonnemain relevait en partie de l'évêque de Dol et en partie du seigneur de Combourg ; ainsi, parmi ses terres nobles, nous voyons la Ville-Amaury, dépendant du régaire épiscopal, et la Chèze et la Guihommeraye, relevant de la baronnie de Combourg. Il paraît même que le sire de Combourg l'emportait à Bonnemain sur l'évêque de Dol, car nous le voyons en 1696 se faire maintenir par le roi dans la jouissance des droits de supériorité en cette paroisse (Archives Nationales, P. 1715). Aussi en 1753, lorsqu'il fut question de bénir une nouvelle cloche de Bonnemain, pria-t-on de la nommer Emmanuel de Durfort, duc de Duras et marquis de la Marzelière, alors comte de Combourg ; ce seigneur accepta et fut parrain de la cloche avec Mme Marie-Anne de Boiséon, douairière du Bourgblanc. La fabrique de Bonnemain possédait trois fiefs nommés Maltouche, Villeperdue et la Maire ; en 1767, le recteur Michel Caille et les trésoriers de Bonnemain rendirent aveu pour ces fiefs à N... Marie de la Higourlaye, dame de la Higourlaye, la Bouyère, les Diablères, etc. (nota : la famille Marie de la Higourlaye s'appelait primitivement Le Diable et avait bâti, alors qu'elle portait ce nom, le manoir de la Diablerie ou des Diablères, en Bonnemain. - Voir La Chesnaye-Dubois, Nobiliaire, G, 610). Quant aux dîmes de la paroisse, elles appartenaient pour une moitié au moins aux religieux de l'abbaye de la Vieuville, auxquels la tradition attribue la construction de l'église (Pouillé de Rennes).

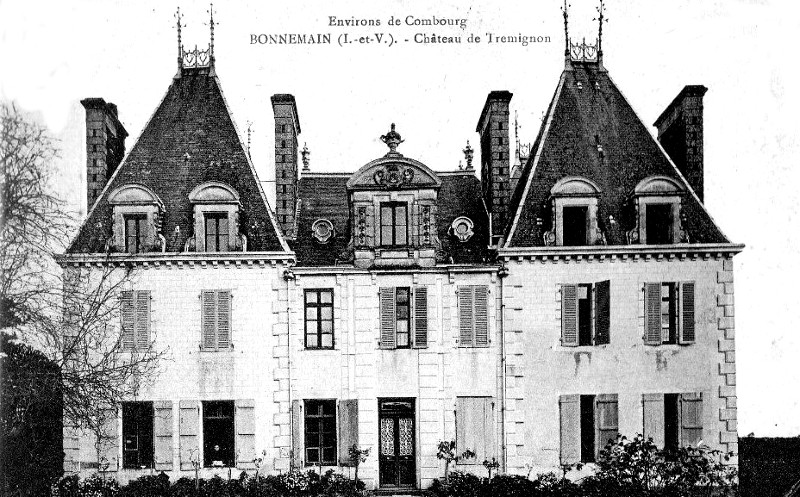

On rencontre plusieurs maisons nobles : La Chèze, La Barbotaye, Montferrand (ou Montferrant), La Guilhommeraye (ou Guihommerais), Trémigon.

On rencontre l'appellation Ecclesia de Bonamanu en 1516.

Note 1 : A une petite distance du bourg de Bonnemain on voyait naguère quelques ruines d'habitation portant le nom de la Maladrerie ; il n'en reste plus que l'emplacement aujourd'hui.

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Bonnemain : Jacques Le Scilleux (chanoine de Dol, recteur en 1607, il résigna en 1610 en faveur de son frère, qui suit). Siméon Le Scilleux (également chanoine de Dol ; en 1615). Julien Béhourt (recteur en 1619, décédé à Bonnemain le 6 octobre 1627 et inhumé le lendemain dans l'église). Julien Herbert (il ne prit possession que le 5 février 1629 ; il se dit alors bachelier en droit canon, chanoine et prieur de Saint-Yves ; en 1638 il était docteur en théologie). Claude de Nantes (chanoine de Dol, recteur en 1644, il résigna en faveur du suivant). Balthazar Veyron (il fut pourvu le 25 février 1650). Pierre Coapel (bachelier en théologie, il fut pourvu en 1652 ; décédé le 28 novembre 1657 et inhumé dans le choeur). Pierre Eon (recteur dès 1658, décédé le 24 août 1693 et inhumé le lendemain dans l'église). Raymond Germain (il était recteur en 1697; ce dut être lui qui fit, l'année suivante, enregistrer les armoiries suivantes : d'argent et une aigle de gueules). Claude Poullet (recteur en 1701, résigna en 1717 en faveur du suivant). Guillaume-Julien Poullet (pourvu à Rome, il prit possession le 16 novembre 1717 ; il résigna lui-même le 26 juillet 1762 en faveur du suivant, tout en se réservant une pension de 600 livres sur les revenus de la cure, ce qui prouve en faveur des revenus de ce bénéfice). Michel Caille (prêtre de Bonnemain et vicaire en cette paroisse, pourvu à Rome, il prit possession le 8 octobre 1762 ; il conserva sa cure jusqu'en 1792). Charles-Julien Gaudeul (1803, décédé en 1821). Georges Gringoire (1821, décédé en 1850) Christophe Rapinel (1850-1878). Joseph Le Saulnier (à partir de 1878), ...

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Bonnemain en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Bonnemain en 1789

".

![]()

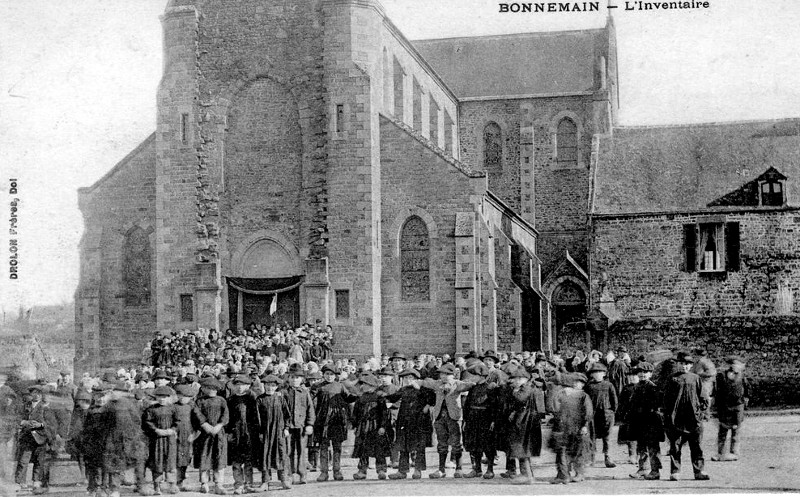

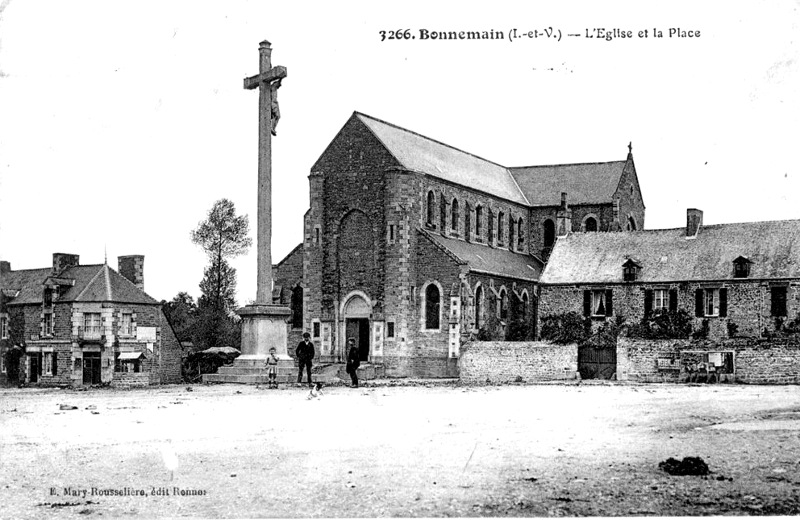

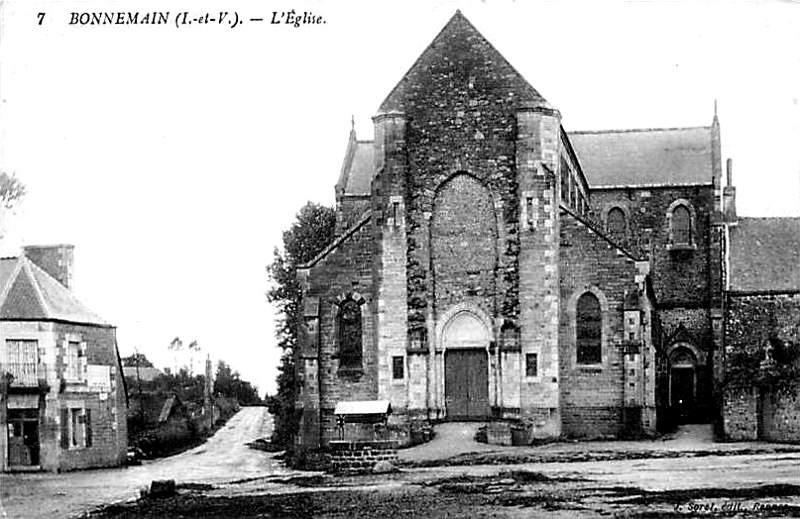

PATRIMOINE de BONNEMAIN

![]() l'église

Saint-Martin-Saint-Samson (1883-1887-1955-1959), oeuvre de l'architecte

Alfred Louis Frangeul. La première pierre est bénite le 15 mai 1883 et

l'édifice est consacré le 29 octobre 1887. On y conserve un vitrail du

XIVème siècle et quelques pierres tombales. Le clocher

date de 1955-1959. Cette église remplace une

église plus ancienne qui date du XIIIème et XIVème siècles et qui se

composait d'une nef et d'un choeur plus élevé qu'elle, avec une chapelle

et une sacristie au nord et une chapelle au sud, formant transept avec la

première. Nous avons dit que saint Martin est le premier patron de l'église

de Bonnemain ; le second est saint Samson. Le plan général de l'ancienne

église était une simple croix, et la nef et les chapelles n'avaient, il

est vrai, aucune valeur architecturale. Mais il n'en était pas de même du

choeur et de l'intertransept, qui étaient de fort beaux spécimens du style

ogival primitif : ce choeur se composait de deux travées et se terminait

par un chevet droit, chose fort rare au XIIIème siècle ; le chevet était

ouvert de deux élégantes fenêtres ogivales à lancettes inscrites dans un

même arc cintré, ce qui indiquait l'époque de transition du XIIème au

XIIIème siècle ; deux autres fenêtres géminées semblables éclairaient

initialement la première travée du sanctuaire ; une riche baie de style rayonnant avait été

ajoutée plus tard, au XIVème siècle, dans l'autre travée. Ce choeur

était voûté en pierre, et une voûte d'arête garnissait également l'intertransept

; ces voûtes retombaient sur des colonnes disposées par groupes d'un

excellent effet (quatre gros piliers formés de colonnettes à chapiteaux

feuillé). La croisée du transept était surmontée d'une flèche

polygonale en ardoises. Toute cette partie de l'église de Bonnemain était d'une

architecture beaucoup plus ornée que celle de la plupart des églises

rurales du diocèse. La fenêtre placée au Midi du choeur renfermait jadis

des vitraux peints remarquables, dont M. André a signalé les débris dans

les termes suivants : « Cette fenêtre est à quatre baies, avec

compartiments rayonnant dans son tympan. Seule cette fermeture conserve

quelques vitraux anciens, où l'on remarque quelques médaillons charmants

qui garnissent les ouvertures circulaires et polylobées du tympan. Il est

à croire que ces vitraux sont du XIVème siècle, comme la fenêtre elle-même,

et il y a d'autant plus lieu d'en faire état que les vitraux de cette époque

sont plus rares, les guerres civiles qui ont alors ravagé le pays en ayant

empêché l'établissement ou les ayant presque tous détruits »

(Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, XII, 181). Il y

avait autrefois plusieurs enfeus dans l'église de Bonnemain : en 1583,

Briand de Trémigon, seigneur de la Chèze et de la Ville-Amaury, y fut

inhumé ; Georges de Vaucouleurs, seigneur de la Motte-Montferrant, reçut

le même honneur en 1610 ; ce dernier avait fondé d'ailleurs deux obits

à Bonnemain pour le repos de son âme. Signalons aussi devant cette église,

et à l'entrée de son cimetière, un fort joli portail gothique d'une rare

élégance, rappelant les beaux portiques des cimetières de Basse-Bretagne ;

l'église

Saint-Martin-Saint-Samson (1883-1887-1955-1959), oeuvre de l'architecte

Alfred Louis Frangeul. La première pierre est bénite le 15 mai 1883 et

l'édifice est consacré le 29 octobre 1887. On y conserve un vitrail du

XIVème siècle et quelques pierres tombales. Le clocher

date de 1955-1959. Cette église remplace une

église plus ancienne qui date du XIIIème et XIVème siècles et qui se

composait d'une nef et d'un choeur plus élevé qu'elle, avec une chapelle

et une sacristie au nord et une chapelle au sud, formant transept avec la

première. Nous avons dit que saint Martin est le premier patron de l'église

de Bonnemain ; le second est saint Samson. Le plan général de l'ancienne

église était une simple croix, et la nef et les chapelles n'avaient, il

est vrai, aucune valeur architecturale. Mais il n'en était pas de même du

choeur et de l'intertransept, qui étaient de fort beaux spécimens du style

ogival primitif : ce choeur se composait de deux travées et se terminait

par un chevet droit, chose fort rare au XIIIème siècle ; le chevet était

ouvert de deux élégantes fenêtres ogivales à lancettes inscrites dans un

même arc cintré, ce qui indiquait l'époque de transition du XIIème au

XIIIème siècle ; deux autres fenêtres géminées semblables éclairaient

initialement la première travée du sanctuaire ; une riche baie de style rayonnant avait été

ajoutée plus tard, au XIVème siècle, dans l'autre travée. Ce choeur

était voûté en pierre, et une voûte d'arête garnissait également l'intertransept

; ces voûtes retombaient sur des colonnes disposées par groupes d'un

excellent effet (quatre gros piliers formés de colonnettes à chapiteaux

feuillé). La croisée du transept était surmontée d'une flèche

polygonale en ardoises. Toute cette partie de l'église de Bonnemain était d'une

architecture beaucoup plus ornée que celle de la plupart des églises

rurales du diocèse. La fenêtre placée au Midi du choeur renfermait jadis

des vitraux peints remarquables, dont M. André a signalé les débris dans

les termes suivants : « Cette fenêtre est à quatre baies, avec

compartiments rayonnant dans son tympan. Seule cette fermeture conserve

quelques vitraux anciens, où l'on remarque quelques médaillons charmants

qui garnissent les ouvertures circulaires et polylobées du tympan. Il est

à croire que ces vitraux sont du XIVème siècle, comme la fenêtre elle-même,

et il y a d'autant plus lieu d'en faire état que les vitraux de cette époque

sont plus rares, les guerres civiles qui ont alors ravagé le pays en ayant

empêché l'établissement ou les ayant presque tous détruits »

(Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, XII, 181). Il y

avait autrefois plusieurs enfeus dans l'église de Bonnemain : en 1583,

Briand de Trémigon, seigneur de la Chèze et de la Ville-Amaury, y fut

inhumé ; Georges de Vaucouleurs, seigneur de la Motte-Montferrant, reçut

le même honneur en 1610 ; ce dernier avait fondé d'ailleurs deux obits

à Bonnemain pour le repos de son âme. Signalons aussi devant cette église,

et à l'entrée de son cimetière, un fort joli portail gothique d'une rare

élégance, rappelant les beaux portiques des cimetières de Basse-Bretagne ;

![]() le

portail, en arc brisé, du cimetière (XIVème siècle). Il repose sur des

colonnes et est surmonté d'une grande niche trilobée ;

le

portail, en arc brisé, du cimetière (XIVème siècle). Il repose sur des

colonnes et est surmonté d'une grande niche trilobée ;

![]() la

croix de la Haute-Barbotais (XVIème siècle) ;

la

croix de la Haute-Barbotais (XVIème siècle) ;

![]() la

croix de La Moignerie (XV-XVIème siècle) ;

la

croix de La Moignerie (XV-XVIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir du Rocher-Cordier (XV-XVIème siècle), situé route de Lanhélin. Propriété de la

famille Bourbans en 1513. Il est restauré en 1625 par Noël du Rouvray ;

l'ancien

manoir du Rocher-Cordier (XV-XVIème siècle), situé route de Lanhélin. Propriété de la

famille Bourbans en 1513. Il est restauré en 1625 par Noël du Rouvray ;

![]() le

manoir de la Bérichère (1581). Propriété de la famille Boullault en

1760. La tour date du XVIème siècle. Restauré en 1974-1975 ;

le

manoir de la Bérichère (1581). Propriété de la famille Boullault en

1760. La tour date du XVIème siècle. Restauré en 1974-1975 ;

![]() l'ancien

manoir de la Chaise ou la Chèze, situé route de Cuguen. On y voyait une tour sommée

d'un toit conique. Propriété de la famille le Bouteiller en 1480 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Chaise ou la Chèze, situé route de Cuguen. On y voyait une tour sommée

d'un toit conique. Propriété de la famille le Bouteiller en 1480 et en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Guihommeraye, situé route de Combourg à Dol-de-Bretagne. Il

possédait autrefois une chapelle privée, aujourd'hui sécularisée : il

n'en reste plus que le choeur. Ce devait être une fondation des anciens

seigneurs de la Guihommeraye ; peut-être cette chapelle devait-elle son

existence à un chanoine de Saint-Malo, Morice de Champeigné, sieur de la

Guihommeraye, qui vivait en 1513 (Pouillé de Rennes). Une statue en bois de saint Cloud, détruite

dans un incendie en 1877, passait pour miraculeuse. Propriété de la

famille de Champagné en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Guihommeraye, situé route de Combourg à Dol-de-Bretagne. Il

possédait autrefois une chapelle privée, aujourd'hui sécularisée : il

n'en reste plus que le choeur. Ce devait être une fondation des anciens

seigneurs de la Guihommeraye ; peut-être cette chapelle devait-elle son

existence à un chanoine de Saint-Malo, Morice de Champeigné, sieur de la

Guihommeraye, qui vivait en 1513 (Pouillé de Rennes). Une statue en bois de saint Cloud, détruite

dans un incendie en 1877, passait pour miraculeuse. Propriété de la

famille de Champagné en 1513 ;

![]() le

manoir ou château des Diablaires ou de la Diablerie (XIXème siècle),

situé route de Combourg à Dol-de-Bretagne. Les terres sont la propriété de

la famille Le Diable (Marye ou Marie, après le changement de nom).

Propriété de la famille Marie en 1513. Le manoir ou

château devient ensuite la propriété de la famille Lorgevil (de 1894 à

1939), puis de la famille Vallaud (en 1942) ;

le

manoir ou château des Diablaires ou de la Diablerie (XIXème siècle),

situé route de Combourg à Dol-de-Bretagne. Les terres sont la propriété de

la famille Le Diable (Marye ou Marie, après le changement de nom).

Propriété de la famille Marie en 1513. Le manoir ou

château devient ensuite la propriété de la famille Lorgevil (de 1894 à

1939), puis de la famille Vallaud (en 1942) ;

![]() l'ancien

aérium (1947-1957) ;

l'ancien

aérium (1947-1957) ;

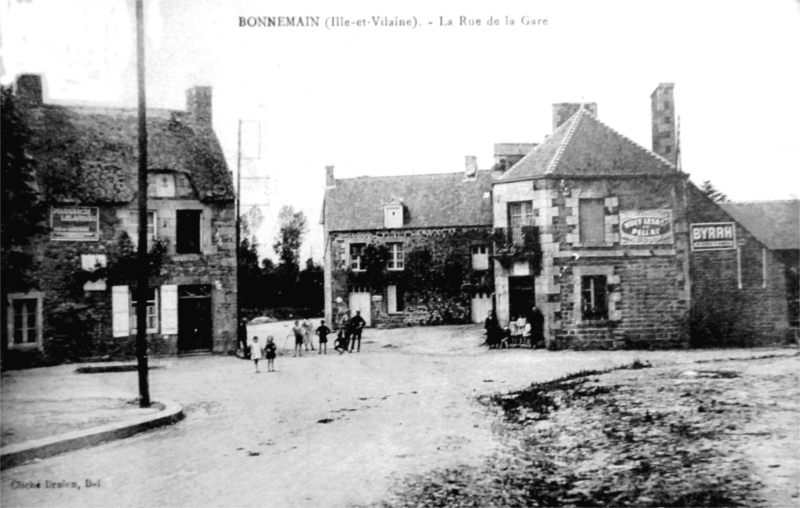

![]() la

gare (1860-1864) ;

la

gare (1860-1864) ;

A signaler aussi :

![]() des

gisements de tegulae et des céramiques sigillées à Pont-Melin, à La

Basse-Diablaire, à La Haute-Barbotais et à La Basse-Barbotais ;

des

gisements de tegulae et des céramiques sigillées à Pont-Melin, à La

Basse-Diablaire, à La Haute-Barbotais et à La Basse-Barbotais ;

![]() la

découverte, fin 1960, d'une villa gallo-romaine ;

la

découverte, fin 1960, d'une villa gallo-romaine ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Amaury. Propriété de la famille Hingant en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Ville-Amaury. Propriété de la famille Hingant en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Barbotaye, situé route de Combourg à Dol-de-Bretagne.

Propriété de la famille de Lanvallay en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Barbotaye, situé route de Combourg à Dol-de-Bretagne.

Propriété de la famille de Lanvallay en 1513 ;

![]() les

vieilles maisons situées au Pont-Meslin ;

les

vieilles maisons situées au Pont-Meslin ;

![]() l'ancien

manoir de Montferrand, situé route de Miniac-Morvan. Propriété de la

famille le Voyer en 1480 et de la famille de Vaucouleurs en 1610 ;

l'ancien

manoir de Montferrand, situé route de Miniac-Morvan. Propriété de la

famille le Voyer en 1480 et de la famille de Vaucouleurs en 1610 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de BONNEMAIN

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 2 nobles de Bonnemain :

![]() Jehan

LE BOUTEILLER de la Cheze : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

LE BOUTEILLER de la Cheze : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

LE VOYER de Montferrant, remplacé par son fils Pierre : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

LE VOYER de Montferrant, remplacé par son fils Pierre : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513 (rapport fait en partie par Rolland Boutié, Geffroy Le Potier et Gilles Rouxière, élus), sont mentionnées à Bonnemain les personnes et maisons nobles suivantes :

![]() Vénérable et discret M. Morice de

Champaigné, chanoine de Saint-Malo, possède la métairie de la Guyhomeraye.

Vénérable et discret M. Morice de

Champaigné, chanoine de Saint-Malo, possède la métairie de la Guyhomeraye.

![]() Jean Marie

sieur du lieu de la Diablère (sieur de la Higourdaye ?).

Jean Marie

sieur du lieu de la Diablère (sieur de la Higourdaye ?).

![]() Jean du Buat

sieur dudit lieu du Buat.

Jean du Buat

sieur dudit lieu du Buat.

![]() Gilles Le Bouteiller

jouit de la métairie de la Chèze.

Gilles Le Bouteiller

jouit de la métairie de la Chèze.

![]() Jeanne Hingant

jouit de celle de la Ville-Amaury.

Jeanne Hingant

jouit de celle de la Ville-Amaury.

![]() Jean de Lanvallay

noble écuier, jouit de celle de la Barbottaye.

Jean de Lanvallay

noble écuier, jouit de celle de la Barbottaye.

![]() Thomas Bourbans

écuier, jouit de celle du Rochier.

Thomas Bourbans

écuier, jouit de celle du Rochier.

![]() Charles Le Voyer

écuier, jouit de celle de (la Metrie de) Montferrant et de celle de la Chaussée.

Charles Le Voyer

écuier, jouit de celle de (la Metrie de) Montferrant et de celle de la Chaussée.

![]() Gilles Hingant

jouit de celle du Bouays-Guyhommaiz.

Gilles Hingant

jouit de celle du Bouays-Guyhommaiz.

![]() François de la

Bouexière, sr. de la Chalopinaye et de Lourmaye.

François de la

Bouexière, sr. de la Chalopinaye et de Lourmaye.

![]() (Jean

de Tremigon, sieur dudit lieu).

(Jean

de Tremigon, sieur dudit lieu).

© Copyright - Tous droits réservés.