|

Bienvenue chez les Bonnoeuvriens |

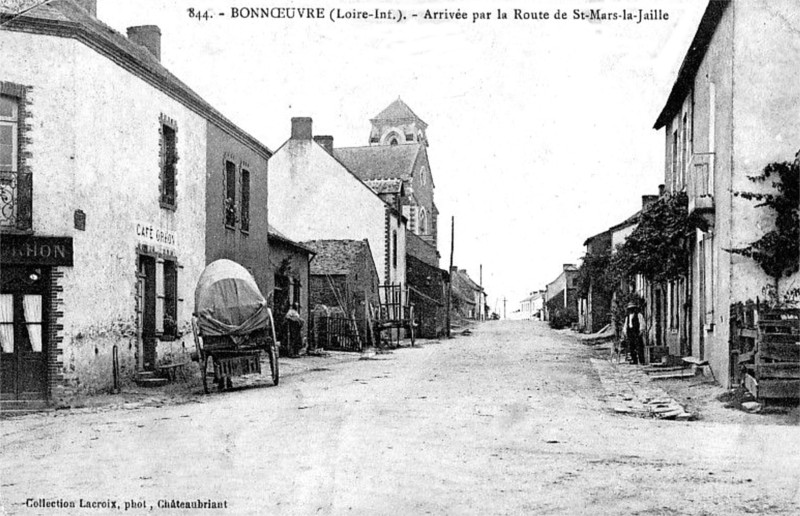

BONNOEUVRE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Mars-la-Jaille

La commune

de Bonnoeuvre ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BONNOEUVRE

Bonnoeuvre vient du latin "Banouvrium" (bonne œuvre).

Dès 1013, il est fait mention d'un prieuré appartenant aux moines de l'abbaye de Saint-Florent-le-Veil. Le 5 juillet 1073, la possession de l'église du prieuré de Saint-Martin-de-Bonnoeuvre est confirmée aux moines de l'abbaye de Saint-Florent, par l'évêque de Nantes, Quiriac. Les armes des prieurs sont : "D'azur aux trois décours d'argent". Les moines-prieurs de Saint-Florent-le-Veil sont dès le Xème siècle, les seigneurs prééminenciers de Bonnoeuvre. Le prieuré-fief et juridiction sont donnés ensuite à l'abbaye de Saint-Florent-le-Jeune (de Saumur) et relèvent alors de Saint-Mars-la-Jaille et Ancenis.

En 1742, le prieuré est une baronnie avec droit de moyenne et basse justices, de rentes féodales, garenne et pigeonnier. Le prieuré fait du Champ-Morin (ou Champ-Maurin), une maladrerie, dont les ruines avec grosses pierres en schiste, et la tour carrée, portent encore le nom de "château". On y parle de souterrains et de trésors. Le Marchy, entre Bonnoeuvre et Saint-Sulpice, fut le siège d'un champ de foire, dépendant du prieuré.

En 1794, une colonne républicaine de 2000 hommes environ, venue d'Ancenis, attaque une troupe de chouans cantonnés dans le bois de La Renardière à Bonnoeuvre. A l'époque révolutionnaire, les prieurs-curés ou vicaires de Bonnoeuvre, à savoir Camaret, Bodiguel, Brouard, Landay-du-Pé, Quignon, Verger, Gaignard, Charbonnier sont pourchassés, emprisonnés, déportés ou exilés.

Note : Le vicaire de la paroisse de Bonnoeuvre enseignait les enfants, en 1755, sans percevoir aucun salaire (Brevet du recteur) (L. Maître).

![]()

| < |

PATRIMOINE de BONNOEUVRE

![]() l'église

Saint-Martin (1863) du prieuré. Ce sanctuaire est édifié à l'initiative

du prieur Leroux pour remplacer un sanctuaire daté de 1668. Un autel dédié à

saint Maimboeuf existait dans l'ancienne église. La statue de saint

Mainboeuf, en bois polychrome, date de la fin du XVIIIème siècle ou du début

du XIXème siècle ;

l'église

Saint-Martin (1863) du prieuré. Ce sanctuaire est édifié à l'initiative

du prieur Leroux pour remplacer un sanctuaire daté de 1668. Un autel dédié à

saint Maimboeuf existait dans l'ancienne église. La statue de saint

Mainboeuf, en bois polychrome, date de la fin du XVIIIème siècle ou du début

du XIXème siècle ;

![]() le

prieuré (XII-XVème siècle - 1668 - 1860), dédié à saint Mainboeuf et situé place de l'Eglise.

Le culte de saint Maimboeuf (évêque angevin du VIIème siècle) est

implanté dès le XIème siècle par les moines à Bonnoeuvre. Le

prieuré est bâti en 1668 à la demande du prieur Meslet, sur les

fondations du XIIème et XVème siècles de l'ancien prieuré. Les

principaux prieurs furent : Andrefus (en 1120), de La Valette (en 1558),

Meslet, de Beausseus (le dernier régulier), Brossais (qui fait construire

le pont sur l'Erdre en 1748), Lemarié, Bodiguel, Pierre Brouard, Camaret,

Leroux (qui édifie en 1863 la nouvelle église et modernise le prieuré en

1860), ... desquels on garde bonne mémoire. Le prieuré, qui est mis en

commande en 1742, est réaménagé en 1860 à la demande

du prieur Leroux. Le pigeonnier du prieuré date de 1860 ;

le

prieuré (XII-XVème siècle - 1668 - 1860), dédié à saint Mainboeuf et situé place de l'Eglise.

Le culte de saint Maimboeuf (évêque angevin du VIIème siècle) est

implanté dès le XIème siècle par les moines à Bonnoeuvre. Le

prieuré est bâti en 1668 à la demande du prieur Meslet, sur les

fondations du XIIème et XVème siècles de l'ancien prieuré. Les

principaux prieurs furent : Andrefus (en 1120), de La Valette (en 1558),

Meslet, de Beausseus (le dernier régulier), Brossais (qui fait construire

le pont sur l'Erdre en 1748), Lemarié, Bodiguel, Pierre Brouard, Camaret,

Leroux (qui édifie en 1863 la nouvelle église et modernise le prieuré en

1860), ... desquels on garde bonne mémoire. Le prieuré, qui est mis en

commande en 1742, est réaménagé en 1860 à la demande

du prieur Leroux. Le pigeonnier du prieuré date de 1860 ;

![]() le

manoir de la Chèze ou Chaise (XV-XVIIIème siècle). Cette seigneurie

appartient successivement à Guillaume Nouet (en 1443), à Jean Jamet (de

1519 à 1540), puis aux familles Estafel, Juston, Demangeat et Braud (ou

Brand). Le marquis de La Seilleraye, Anne Christophe de Becdelièvre, y décède

le 8 fructidor an V (10 août 1795) : il était le fils d'Hilarion, marquis

de Becdelièvre, seigneur de la Seilleraye (premier président de la chambre

des comptes de Bretagne) et de Victoire de Coutances (soeur de la comtesse

de Bourmont). Anne Christophe de Becdelièvre sera inhumé dans le caveau de

l'enfeu seigneurial des De La Ferronnays dans l'église de

Saint-Mars-la-Jaille. L'édifice est une ancienne gentilhommière avec tourelle,

terrasse, et de beaux jardins. Le bâtiment a été rénové et la tourelle est

démolie à cette occasion ;

le

manoir de la Chèze ou Chaise (XV-XVIIIème siècle). Cette seigneurie

appartient successivement à Guillaume Nouet (en 1443), à Jean Jamet (de

1519 à 1540), puis aux familles Estafel, Juston, Demangeat et Braud (ou

Brand). Le marquis de La Seilleraye, Anne Christophe de Becdelièvre, y décède

le 8 fructidor an V (10 août 1795) : il était le fils d'Hilarion, marquis

de Becdelièvre, seigneur de la Seilleraye (premier président de la chambre

des comptes de Bretagne) et de Victoire de Coutances (soeur de la comtesse

de Bourmont). Anne Christophe de Becdelièvre sera inhumé dans le caveau de

l'enfeu seigneurial des De La Ferronnays dans l'église de

Saint-Mars-la-Jaille. L'édifice est une ancienne gentilhommière avec tourelle,

terrasse, et de beaux jardins. Le bâtiment a été rénové et la tourelle est

démolie à cette occasion ;

![]() le

moulin à eau (1820), situé en amont du pont. Il s'agit de l'ancien moulin du

prieuré reconstruit en 1820 ;

le

moulin à eau (1820), situé en amont du pont. Il s'agit de l'ancien moulin du

prieuré reconstruit en 1820 ;

A signaler aussi :

![]() l'ancienne

maladrerie du prieuré. Il s'agit en fait d'un petit édifice de chasse avec

tourelle du nom de Champ-Morin, écroulé en 1982 et ayant appartenu jadis,

dit-on, à Gilles de Retz (Barbe-Bleue) ;

l'ancienne

maladrerie du prieuré. Il s'agit en fait d'un petit édifice de chasse avec

tourelle du nom de Champ-Morin, écroulé en 1982 et ayant appartenu jadis,

dit-on, à Gilles de Retz (Barbe-Bleue) ;

![]() le

pont (1748), édifié par M. Brossais ;

le

pont (1748), édifié par M. Brossais ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de BONNOEUVRE

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.