|

Bienvenue ! |

BREST autrefois |

Retour page d'accueil Retour Ville de Brest

Qu'était donc Brest, il y a 500 ans ? Quelles ont été ses transformations successives ? Voilà, ce soir, le sujet de notre causerie, et en même temps que nous verrons notre cité se développer et grandir, nous rappellerons les événements qui, à travers les siècles, marquent dans la vie brestoise. |

BREST AUTREFOIS

(XVIIème et XVIIIème siècles)

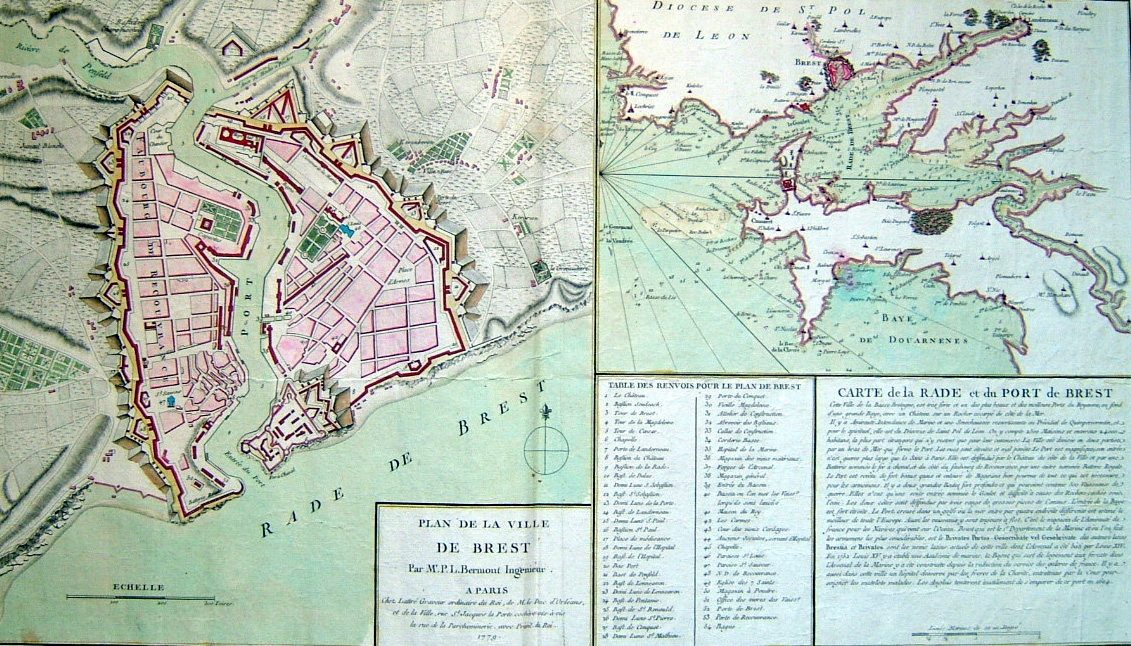

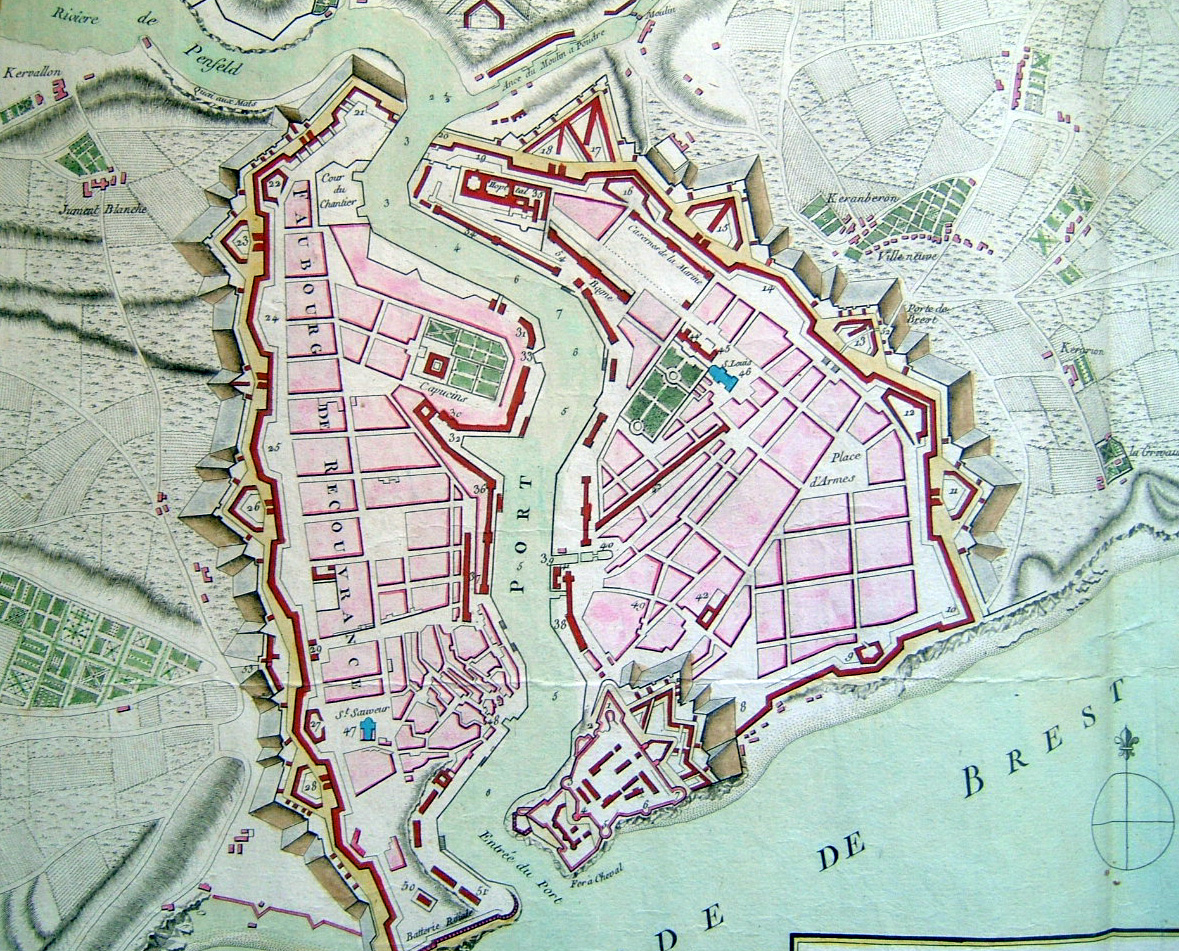

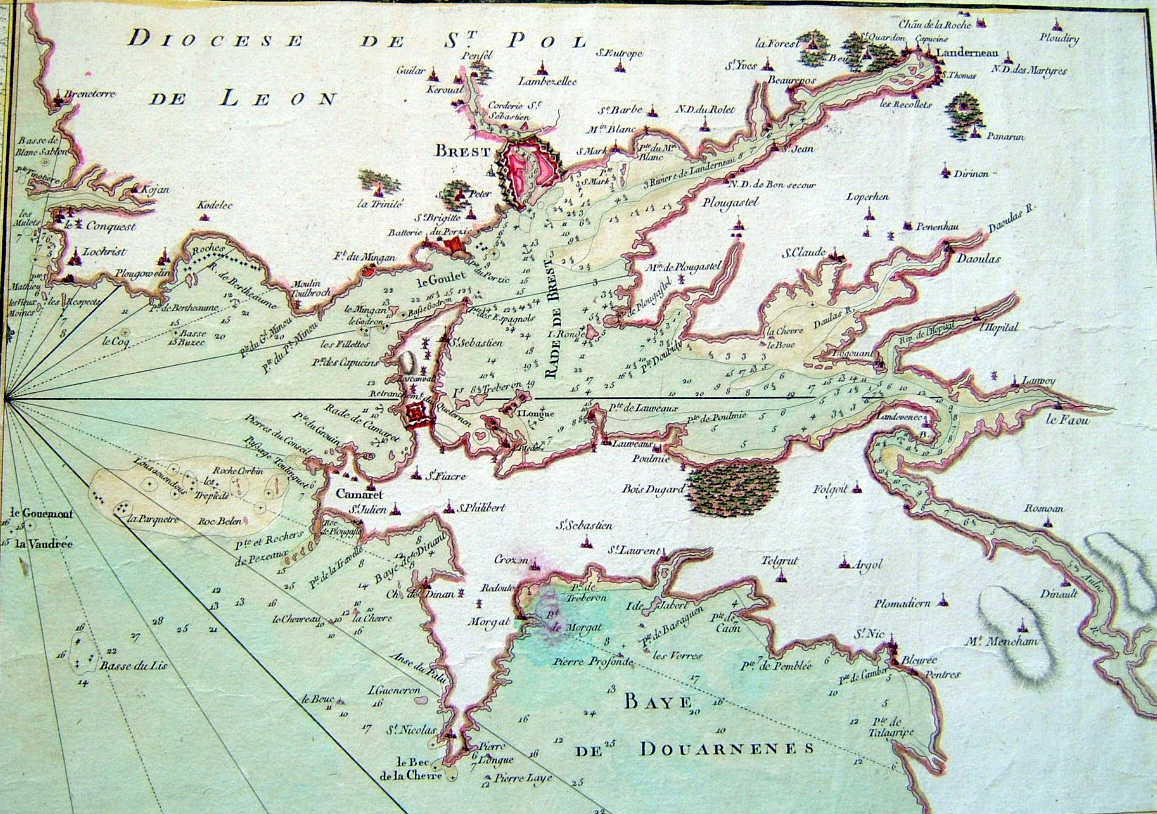

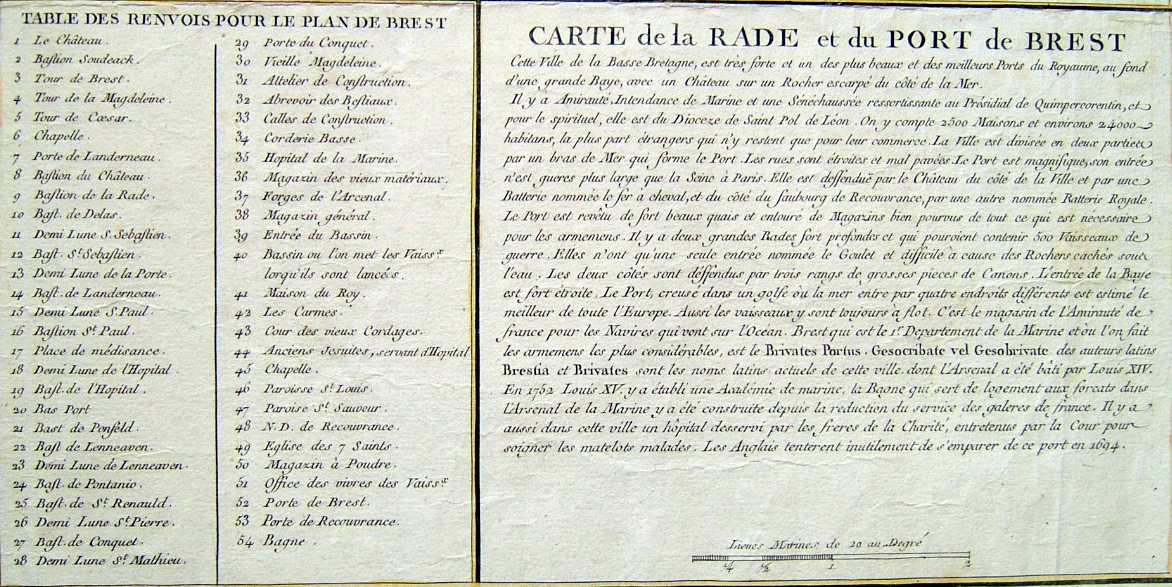

Plan de la Ville de Brest - 1779 (par P.L. Bermont)

(Conférence

datée du 3 Avril 1911)

C'était en l'an 1505. La reine Anne était allée faire ses dévotions au Folgoët et elle voulut venir admirer son beau navire la Cordelière, ancrée dans notre rade, cette Cordelière sur laquelle devait s'illustrer, en 1512, devant Ouessant, l'amiral Portzmoguer, — le fameux Primanguet qu'a chanté Botrel, — et un chroniqueur du temps nous rapporte que « la reine ne tarda pas longtemps à Brest, car il n'y avait pas lieu pour y soutenir le train dû aux nobles hommes de sa compagnie ».

Il y a 500 ans, Brest n'existait, pour ainsi dire, point.

Les officiers et soldats qui formaient la très grande majorité de la population étaient tous logés dans le Château. Quelques maisons, groupées sur la rive du quai, autour de la forteresse, abritaient des pêcheurs.

Le Château et ses abords, voilà toute la cité. L'église paroissiale était dans le Château.

Ce n'est que vers l'an 1600 que Brest commence à devenir une très petite ville. Henri IV vient d'accorder aux habitants, en reconnaissance de leur fidélité et de leur dévouement pendant la Ligue, le droit de bourgeoisie. il vient de leur permettre d'élire un maire et deux échevins.

La cité brestoise est donc administrativement constituée et, en 1600, elle compte 1.500 habitants.

Elle est entourée d'une muraille de quelques pieds de hauteur, qui partait du bas de la Grand'Rue (aujourd'hui rue Louis Pasteur), suivait la crête du vallon jusqu'à la hauteur de notre rue du Couëdic, passait derrière le couvent des Carmes, dans la caserne d'Aboville, et aboutissait à la citadelle, en traversant les terrains qui formèrent plus tard la rue du Château.

Deux portes étaient pratiquées dans cette enceinte : l'une, au bas de la Grand'Rue ; l'autre, à l'encoignure actuelle des rues du Château et Duguay-Trouin, et deux cents maisons environ bordaient des voies étroites, obscures et tortueuses qui étaient :

- La rue des Sept Saints (aujourd'hui, Amiral Linois), rue très accidentée qui partait du quai et montait jusqu'à la hauteur de la rue du Couëdic ;

- La rue Charonnière (partie actuelle de la rue Monge) ;

- La rue du Petit-Moulin ;

- La rue Ornou ;

- Enfin, la rue Saint-Yves (aujourd'hui Emile Zola), qui commençait aux glacis du Château et finissait à la muraille de la rue Traverse.

Dans la rue Saint-Yves était une petite chapelle, bâtie en l'an 1200 et dédiée à saint Yves, le patron universel de la Bretagne, l'avocat des pauvres, chanté dans un hymne fort ancien, où perce bien la malice populaire :

Saint Yves était Breton, Avocat et pas larron. Chose rare, se dit-on !

C'est sur l'emplacement de la vieille chapelle Saint-Yves qu'on bâtit l'église des Carmes, en 1718.

Dans la rampe des Sept-Saints qui descendait au quai, était un prieuré, relevant de l'abbaye de Saint-Mathieu, qui était dédié aux sept saints frères martyrs.

La légende nous conte que la femme d'un forgeron de Landévennec mit au monde sept garçons et que le mari, furieux de cette maternité multiple, les mit tous les sept dans un pétrin et les abandonna à la merci des flots.

Après avoir été longtemps ballottés par les vagues, les sept orphelins abordèrent sous le Château de Brest, où ils furent recueillis par les habitants, qui les transportèrent dans une maison voisine ; mais ils y moururent peu de jours après et leurs corps furent inhumés par les anges. La maison fut démolie et l'on bâtit, à sa place, une église en leur honneur, sous le vocable des Sept Saints.

L'église paroissiale des Sept Saints subsista jusqu'à la Révolution, époque à laquelle elle fut vendue comme bien national et transformée en une maison d'habitation qui disparut dans un incendie en 1841.

Son emplacement, comblé en 1887, se trouve aujourd'hui enfoui à près de dix mètres, sous le boulevard Thiers, au bas de la rue Amiral Linois.

Sur la rive droite de la Penfeld, quelques ruelles, habitées par des pêcheurs, formaient le bourg Sainte-Catherine qui, en 1607, prit le nom de Recouvrance, le nom de la chapelle fondée par Jean de Montfort, et dédiée à Notre-Dame de Recouvrance, dans laquelle on consacrait de nombreux ex-voto, pour le retour, pour la recouvrance des navires et des marins absents.

La chapelle Notre-Dame était située sur la rive droite de la Penfeld, sur l'emplacement qu'occupe en 1911 dans l'avant-port le magasin des vivres.

A partir de 1630, notre cité va s'accroître à vue d'œil et prendre une importance chaque jour plus considérable.

La position géographique de Brest, la sûreté de sa rade, les avantages offerts par la Penfeld pour l'établissement d'un port de guerre ont, en effet, frappé l'esprit clairvoyant de Richelieu. Et Colbert va poursuivre les projets et l'oeuvre de son prédécesseur.

Le goulet est fortifié ; on creuse la Penfeld ; on construit des ateliers sur ses deux rives et, en 1680, Vauban vient lui-même à Brest, dresser le plan de la ville et diriger les travaux des fortifications.

Les ouvriers affluent dans notre cité qui, dès 1685, compte 8.000 habitants et parmi eux, nous trouvons déjà dans notre ville naissante :

60 marchands de diverses professions,

25 juges, greffiers, avocats et procureurs,

12 notaires et huissiers,

18 médecins et apothicaires,

40 bons bourgeois.

Brest et Recouvrance viennent, par lettres royales de juillet 1681, d'être réunis en une seule et même ville, qu'administrent un maire, deux échevins et six conseillers, élus pour trois ans.

Et, à propos de la municipalité, permettez-moi de vous rappeler les droits et les prérogatives d'un maire de Brest, sous l'ancien régime.

C'est lui qui reçoit le serment des officiers municipaux. Il allume les feux de joie. Dans les processions et cérémonies publiques, il marche à la tête du corps de ville, à gauche du sénéchal. Il occupe, à l'église, la première place et le pain bénit lui est présenté immédiatement après le sénéchal.

Le maire de Brest reçoit 300 livres de gages par an, et 50 livres pour frais de bureau, mais il supporte, seul, tout le fardeau de l'administration ; il n'a qu'un clerc pour l'expédition des affaires courantes.

Et, en temps de guerre, il est écrasé par le détail du casernement des troupes, la distribution des billets de logement.

Les malheureux contribuables, forcés de loger les soldats de passage, sont exaspérés, se regardent comme victimes de criantes, injustices et déchargent souvent leur mauvaise humeur sur le premier magistrat de la ville.

C'est ainsi que nous voyons, en 1720, le maire, M. Le Dall de Kerliézec, qui revenait tranquillement de dîner chez le curé de Saint-Marc, assailli, à six heures au soir, en plein mois de mai, près de Kéroriou, par un maître d'école à Brest, le nommé Dubois, qui le renversa et le frappa de coups de canne à la tête, sous le simple prétexte que depuis trois semaines il logeait un soldat.

Maire et officiers municipaux, dans toute cérémonie publique, portent la toque de velours et revêtent la robe, costume distinctif de la magistrature.

Mais ils exprimèrent maintes fois le désir de posséder, en outre de cette tenue d'apparat, un uniforme plus simple ou tout au moins une marque distinctive, telle un petit chaperon de velours cramoisi, bordé d'une peau d'hermine qui se porterait sur l'épaule gauche et les ferait reconnaître dans les incendies, à l'arrivée dEs navires, qui doivent être mis en quarantaine, dans toutes les circonstances qui exigent la présence des officiers municipaux, dont l'autorité est, paraît-il, trop souvent méconnue.

L'intendant de Bretagne n'accéda jamais au désir de nos anciens édiles.

Depuis 1681, Brest et Recouvrance, nous l'avons dit, ne formaient plus qu'une même ville, et la communication entre les deux rives se faisait au moyen de bateau calfatés avec du foin et conduits, le plus souvent, par des enfants ou les passagers eux-mêmes. Il en résultait de fréquents accidents, tel celui du 18 avril 1689, dans lequel trente-deux personnes périrent englouties. Un autre jour que les habitants de Recouvrance, leur clergé en tête, se rendaient à Brest pour se joindre à la procession du voeu de Louis XIII, soixante d'entre eux se noyèrent par suite tant du gros temps que de la négligence des bateliers et du mauvais état des bateaux.

La municipalité finit par s'émouvoir du danger que présentait le passage ; elle en réglementa le service et fixa le nombre des bacs qui, en 1716, était de trente-deux.

Les bateliers devaient pousser dès qu'ils avaient un chargement de douze personnes et ne pouvaient exiger plus de deux liards pour la traversée, mais les passeurs se jouaient des règlements et se coalisaient pour réduire le nombre de leurs voyages, tout en les rendant plus fructueux. Le public était à leur entière discrétion ; bien souvent la charge normale du bateau était triplée, et celui qui, pour se soustraire à cette surcharge, ou pour obvier au retard, faisait pousser, subissait un fret de dix-huit à trente-six deniers, suivant le caprice du batelier. Heureux encore quand il n'essuyait ni injures ni mauvais traitements !

L'idée d'un pont sur la Penfeld date de 1689, mais les bateaux durent assurer la communication entre les deux rives pendant encore près de deux siècles, puisque notre Pont National ne fut inauguré qu'en 1861.

Il nous faut retenir la date de 1681, date de la naissance officielle de notre cité.

C'est en 1681 que Brest est réuni à Recouvrance, que la municipalité est virtuellement constituée, que la justice royale est transférée de Saint-Renan à Brest.

C'est en 1681 que Brest adopte ses armoiries qu'elle conserve toujours : fleur de lys et hermine (mi-partie de France, mi-partie de Bretagne). C'est à partir de cette époque que Brest, déjà le premier port militaire de France, protégé par ses fortifications, se développe et grandit.

En 1685,

on élargit et on rend praticable le chemin vallonné qui partait de la Penfeld

et aboutissait à la nouvelle et unique porte des fortifications : la Porte

Vauban, au haut de la rue de Siam

Ce Grand Chemin, comme on l'appelait alors, devient la Grand'Rue qui, pendant plus d'un siècle, sera l'artère principale de la cité brestoise.

Au bas de la Grand'Rue était une petite place sur laquelle les charlatans et les comédiens dressaient leurs tréteaux.

Plus haut, la place Médisance (aujourd'hui place Marcellin Berthelot), était le rendez-vous des flâneurs de la ville et des commères du quartier. C'est là que, tous les matins, venaient se colporter les propos malicieux ou médisants sur le prochain, se raconter les événements plus ou moins scandaleux de la veille, d'où lui est venu et lui restera longtemps encore malgré qu'elle ait été débaptisée — le nom de place Médisance.

C'est aussi sur cette place que se tenaient les marchés du vendredi et du samedi, ainsi que les foires du premier lundi de chaque mois, alors beaucoup plus importants qu'ils ne le sont à notre époque.

Dès le matin du jour de foire, dès les jours précédents même, des marchands de toutes espèces, venus du dehors, affluaient dans la ville et à neuf heures du matin, la foule des acheteurs se pressait sur la place, dans les rues Kéravel et Saint-Louis.

C'est au milieu de cette affluence de population que l'huissier de la ville ; assisté de ses deux témoins et du tambour, venait au pied de la fontaine — qui s'élevait jadis au centre de la place Médisance — proclamer et faire connaître aux habitants les arrêtés municipaux.

En cette même année 1685, les Jésuites obtiennent l'autorisation de fonder un séminaire chargé d'instruire et de loger les prêtres qui devaient servir d'aumôniers sur les vaisseaux de l'Etat.

Le Roi fit construire, à ses frais, le séminaire (transformé ensuite en l'école des mécaniciens) ; mais, d'après la convention, les Jésuites devaient, avec leurs deniers, édifier leur église tout auprès, sur un terrain appelé le Jardin du Roi et qui leur était gracieusement concédé.

Les Jésuites, gens très clairvoyants, ne se hâtèrent point de construire leur église, et apprirent avec joie, quelque temps après leur installation, que les Brestois désiraient une nouvelle paroisse, pour remédier à l'insuffisance de l'église des Sept Saints ; qu'ils venaient de s'imposer des octrois très lourds, pour subvenir aux frais de construction et leur joie ne connut plus de borne quand ils virent que la première pierre de la nouvelle église, consacrée à saint Louis, était posée à deux pas de chez eux.

A force d'intrigues près de l'évêque et du pouvoir royal, la construction de l'église est à peine commencée que les Jésuites obtiennent la propriété de l'édifice.

Ils n'en soufflent mot, cela va sans dire, à la municipalité, qui continue de pressurer les habitants pour l'achèvement d'une église qu'ils réclament.

La municipalité est confiante, le bâtiment s'élève ; mais un jour, visitant les travaux, elle s'aperçoit qu'un escalier fait communiquer l'église avec le séminaire.

Immédiatement, elle s'émeut : elle envoie deux notaires demander des explications au Supérieur qui, dans un bon sourire, leur répond : « Allez, mes amis, l'église est aussi bien à nous que le justaucorps, le chapeau et la perruque que vous portez sont à vous ».

On enquête et, après maintes recherches, on découvre la sentence épiscopale du 25 juin 1688, sanctionnée par lettres royales, qui avait réuni l'église au séminaire.

Les Brestois, qui avaient payé 400.000 livres leur église Saint-Louis, n'y furent jamais que tolérés. Les documents d'archives nous rapportent « qu'ils, sont même très souvent troublés par les P. Jésuites dans les offices les plus solennels », et, en 1740, il leur faudra payer encore 50.000 francs pour rentrer en possession d'un édifice qu'ils ont construit de leurs deniers.

Quelques années après l'installation des Jésuites, en 1694 — la communauté des Dames de l'Union Chrétienne vient s'établir dans un endroit reculé et solitaire, au milieu des champs pour ainsi dire, sur les terrains qui furent appelés le Petit-Couvent, par opposition au grand couvent des Carmes.

L'institution avait pour but d'offrir un asile aux femmes et aux veuves de qualité, sans fortune ; de convertir les filles et les femmes protestantes et de leur donner les moyens de se préparer à leur abjuration ; enfin, d'apprendre à lire, écrire et travailler aux petites filles pauvres.

Cette communauté devint très prospère. Nous la trouvons, en effet, au moment de la Révolution, quand elle fut dissoute, propriétaire de tout ce vaste îlot compris entré les rues de la Rampe et d'Aiguillon, la rue Voltaire et le Champ-de-Bataille.

Le Champ-de-Bataille n'existait point alors, puisqu'il ne fut créé qu'en 1704, et ce n'était point le Champ-de-Bataille de nos jours :

Un simple fossé, surmonté d'un petit talus, le séparait des rues environnantes. Une double rangée d'ormes se dessinait, seulement, en face le Petit-Couvent et cette allée s'appela longtemps l'allée des Soupirs.

C'était là, sans doute, dans cette allée solitaire, car le Champ-de-Bataille était isolé, aucune maison n'était autour ; c'était là, dit-on, que les amoureux de Brest venaient soupirer avec ou sans leurs belles.

L'Allée des Soupirs était le pendant du Bois d'Amour, un petit taillis, près des remparts, au milieu duquel fut élevée la première fontaine de la ville. De bien loin et en très grand nombre, on allait y puiser de l'eau.

Longtemps, souvent, on y attendait son tour ; on causait dans le petit bois et la fontaine, dans la rue Colbert, prit alors tout naturellement le nom de fontaine du Bois d'Amour.

Nous arrivons à l'an 1700.

Les fortifications de Brest et Recouvrance sont entièrement terminées.

Le port de Brest est devenu un centre d'Opérations de premier ordre, et les armements y produisent l'activité que l'on peut concevoir : quand on se rappelle qu'en 1691, Tourville sortait de Brest avec soixante-neuf vaisseaux ; que l'année suivante, il partait à la tête de quarante-et-un bâtiments pour engager la célèbre affaire de la Hougue et qu'au printemps de 1693, nous avions, en rade de Brest, soixante-et-onze navires prêts à entreprendre une nouvelle campagne.

Tous ces armements, joints aux travaux de l'arsenal, augmentent considérablement la population de notre cité qui, en 1700, compte 14.000 habitants et, dès cette époque, les archives nous conservent les doléances des contribuables qui réclament contre les impôts dont ils sont accablés.

C'est qu'en effet, il n'est pas d'expédient financier que l'Etat n'invente chaque jour pour remplir ses coffres, pour subvenir aux frais extraordinaires qu'exigeaient les guerres de la Ligue d'Augsbourg et de la succession d'Espagne.

Mais, entre tous les expédients dont usa la fiscalité du VIIème siècle, le plus ingénieux fut certainement la loi des « lanternes ».

En 1697, le Roi ordonne que les principales villes du royaume (et Brest en fait partie) seront éclairées, la nuit, à l'instar de Paris.

L'Etat fournit les lanternes, il en faut 250 pour assurer l'éclairage de Brest et Recouvrance ; mais, en retour, il exige immédiatement la somme de 80.000 livres.

La caisse municipale est aussi basse que les coffres de l'Etat, et nos édiles réclament à grands cris l'affranchissement de l'édit des lanternes.

Ils n'obtiennent, pour toute réponse, que la faveur d'augmenter leurs octrois et de percevoir pendant douze ans un nouveau droit de 8 deniers par pot de vin et de 1 sol par pot de cidre se vendant au détail, et l'adjudicataire de cet octroi doit verser les 80.000 livres.

Les lanternes sont donc installées à Brest, mais on ne tarde pas à reconnaître leur parfaite inutilité : « Le moindre vent, en effet, éteint les chandelles, et il existe un règlement de police qui interdit aux habitants de sortir le soir, sans un fanal, sous peine d'être exposé à être arrêté par les patrouilles de nuit, et à coucher au corps de garde ».

La ville obtint, en 1701, l'autorisation de cesser son éclairage et d'attribuer son nouvel octroi à la construction de casernes.

Le logement des gens de guerre, en effet, charge roturière qui n'atteint ni le clergé ni la noblesse, est un fardeau qui pèse lourdement sur les contribuables, obligés d'assurer le logement non seulement des troupes de passage, mais encore d'environ 1.000 soldats de marine, chargés de la garde du port.

Chaque maison est devenue une véritable caserne ; on loge quatre soldats ou deux officiers, par chambre, et cette charge est d'autant plus pénible qu'elle n'est supportée que par les artisans.

Notre municipalité ne manque point de formuler ses doléances : « L'ouvrier, dit-elle, n'a qu'une chambre et on lui donne quatre soldats à loger ; obligé d'aller gagner sa journée pour faire subsister sa famille, il est contraint de laisser sa femme et ses filles avec les soldats, et trop souvent l'occasion contribue au crime ».

Elle supplie le Roi de faire construire des casernes. Ses doléances furent longtemps vaines, puisque ce ne fut qu'en 1730 que l'on commença la construction de la caserne Fautras, et en 1766, la caserne des marins.

La détresse de la ville est extrême au commencement de ce XVIIIème siècle.

Le

pouvoir royal a beau pressurer les contribuables, il ne parvient pas à faire

face aux dépenses de la guerre. Le Trésor reste vide. L'Etat ne paie qu'avec

peine et retard — le salaire de nos ouvriers du port, et Brest, dès 1704,

connaît les désordres de la rue

Deux cents femmes d'ouvriers, le 27 décembre, s'attroupent devant l'hôtel de l'intendant et réclament l'argent qui est dû à leurs époux. « Elles crient à la faim et m'assurent, écrit l'intendant au ministre, qu'elles ont vendu leurs meubles pièce à pièce et qu'elles n'ont pas de quoi acheter du lait et de la farine à leurs enfants ».

L'effroyable rigueur de l'hiver de 1709, pendant lequel la mer gela sur nos côtes — (le thermomètre descendit à 28 degrés) vint ajouter à cette situation désastreuse.

Pain, vêtement, chauffage, tout manque aux ouvriers dont les femmes, en haillons, assiègent de nouveau, le 26 février 1709, la porte de l'intendant et assaillent à coups de pierres, son secrétaire, descendu pour les calmer.

Peu de travaux sont entrepris, à Brest, pendant les premières années du XVIIIème siècle.

On aplanit le Champ-de-Bataille en 1704.

L'Escalier Neuf, au bas de la Grand'Rue et l'Escalier de la Voûte sont construits en 1710.

La marine est négligée. On ne s'occupe guère, dans l'arsenal, que du curage du port.

Signalons, toutefois, en 1723, la création d'un lazaret à Trébéron, par crainte de l'invasion de la peste qui sévissait alors en Provence, — et en 1728, la construction de l'Escalier du Bras d'Or (les Escaliers du Commandant).

En 1736, les religieuses du Petit-Couvent font bâtir leur chapelle qui, en 1804, fut converti en Bourse de Commerce.

Quelques années plus tard, en 1740, une autre chapelle est édifiée par les Jésuites qui, cette fois, peuvent en faire les frais avec les 50.000 francs que la ville leur a versés pour le rachat de son église Saint-Louis. C'est la chapelle de la Marine, si remplie des souvenirs du tribunal révolutionnaire, et qui a disparu.

En 1743, nous voyons, pour la première fois, la potence se dresser sur la place Fautras, pour l'exécution d'un soldat Gourdéol dit « La Bonté », reconnu coupable d'avoir fomenté une révolte au fort du Mengant.

Jusqu'alors, en effet, le gibet était toujours en permanence devant l'église Saint-Louis, sur l'emplacement de la maison qui fait en 1911 l'encoignure de la place d'Orléans et de la rue Saint-Louis.

En 1749, le 30 mai, Brest voit arriver la première chaîne des forçats, — spectacle attristant, mais qui, toujours, excita la curiosité d'une population avide d'émotions, et, l'année suivante, le célèbre ingénieur Choquet de Lindu dressait les plans du bagne, qui pouvait renfermer près de 3.000 galériens.

Une immense foule assistait, chaque fois, à l'arrivée de la chaîne des forçats.

On les dirigeait d'abord sur l'hospice, où, dans un enclos, des chaînes étaient placées sur une ligne, et là, en présence des autorités maritimes, on procédait à l'identité des condamnés, puis au déferrement, à la coupe des colliers de fer que tous portaient au cou. Opération dangereuse, émotionnante, quand on se représente le forçat, posant la tête sur un billot et un ciseau à froid, frappé par une massue, chassant le boulon rivé qui ferme le collier.

Le condamné était dépouillé de tous ses vêtements et revêtait l'habit qu'il devait porter durant sa peine.

La casaque, le pantalon, le gilet et le bonnet rouges étaient les marques distinctives du forçat de 5 à 10 ans.

Le bagnard de 20 ans portait le bonnet vert. Le forçat à vie était coiffé du bonnet brun.

Tous les forçats étaient employés aux travaux les plus pénibles du port ; ce furent eux qui creusèrent les bassins de Pontaniou. Parfois, ils s'évadaient du bagne, et vous savez tous qu'un coup de canon annonçait à la ville l'évasion d'un forçat.

A qui le ramenait, on accordait 100 francs s'il était arrêté en dehors des fortifications ; 50 francs, s'il était repris en ville, et 25 francs s'il était capturé dans le port.

C'était donc une bonne fortune pour les paysans de nos environs, quand ils pouvaient mettre la main sur un bagnard évadé.

Mais, dans les travaux de l'arsenal, les forçats étaient trop mêlés, trop confondus avec les ouvriers et la suppression générale des bagnes, en 1854, fut un bienfait pour le port de Brest.

Vers 1750, travaux de l'arsenal et de la ville se poursuivent avec activité.

Dans le port, sur les plans de Choquet de Lindu, on édifie le Magasin Général, dont vous connaissez tous l'architecture sévère et imposante.

On creuse les bassins de radoub, dans la crique de Pontaniou.

La ville acquiert un terrain dans le Bois d'Amour, près de l'Abreuvoir, et y établit la Poste Royale, sur l'emplacement qu'occupait jadis l'hôtel de la Tour d'Argent, dans la rue Colbert.

Le Grand Chemin (rue de Paris, par la suite) est livré à la circulation, car auparavant une seule route (aujourd'hui la rue Branda) conduisait aux champs, aux prairies et aux fermes qui environnaient les fortifications.

La marine fait en même temps l'achat de deux importants immeubles.

Le 18 avril 1751, elle acquiert, dans la Grand'Rue, pour l'intendant de la marine, à Brest, l'hôtel de M. d'Aché de Serquigny, occupé vers 1911 par le Commissariat Général.

Le 10 août 1752, elle achète, dans la rue de Siam, l'hôtel Saint-Pierre, pour y installer les 200 gardes-marine, élèves-officiers, dont le corps avait été créé en 1670 et qui, jusqu'alors, étaient logés dans un bâtiment de l'arsenal.

Les gardes-marines furent, plus tard, installés au séminaire, et l'hôtel Saint-Pierre devint l'habitation du commandant de la marine. A la Révolution, il fut déclaré bien national et les représentants du peuple y demeurèrent, pendant leur séjour à Brest. L'hôtel Saint-Pierre est en 1911 notre Préfecture maritime, dont les très beaux salons et les vastes jardins ont connu toutes les fêtes de tous les régimes.

Arrêtons-nous maintenant à l'année 1756, date mémorable dans les annales de l'édilité brestoise, puisqu'en cet heureux temps, on acheta un hôtel de ville.

Depuis 1681, depuis la constitution de la Communauté, l'assemblée municipale logeait un peu partout.

Elle tient d'abord ses assises sur le quai de la Penfeld, à un deuxième étage, loué 200 francs par an.

Plus tard, on décide que le domicile du maire en exercice sera le siège de la municipalité et qu'une chambre de son appartement, qu'on lui louera 200 livres, servira aux assemblées.

Sujet infini de discordes, car tous les trois ans, on élit, tour à tour, un maire à Brest et à Recouvrance, et il arrive que quand le maire habite Recouvrance, les conseillers municipaux de Brest ne veulent pas aller à Recouvrance.

Les vieux registres de délibérations municipales nous relatent entr'autres différends, cette affaire de l'année 1725 : Il doit y avoir, à Brest, une grande procession générale, et, suivant l'usage, la Communauté doit aller chercher le maire à son domicile. Le maire, c'est M. Marion de Penanru ; il loge à Recouvrance ; aucun des officiers municipaux de Brest n'a jugé à propos de franchir la Penfeld. La procession se déroule sans le maire, qui en réfère à l'intendant, et une verte semonce est infligée à nos édiles.

Pour mettre un terme à ces difficultés, on loue, en 1726, le premier étage d'une maison qui se trouvait sur le quai de Brest (en face la fontaine que nous voyons vers 1911 dans l'avant-port, en bas du boulevard Thiers), et c'est dans cet appartement que nos anciens magistrats délibérèrent, pendant vingt ans autour d'une table couverte d'un tapis de drap bleu, bordé de blanc et orné des écussons de la ville.

Ils songeaient, depuis longtemps, à acquérir une maison, un hôtel de ville.

L'occasion se présenta en 1756, à la mort de M. de Chapizeau, commissaire de marine, qui occupait, dans la rue des Jésuites, en face le séminaire, un hôtel confortable, l'une des plus belles maisons de Brest à cette époque.

La municipalité l'acquiert pour 26.000 livres. Elle en prend possession le 12 septembre 1757 et, dés 1775, nous entendons ses doléances ; elle se plaint de l'exiguité des locaux de son hôtel de ville. Elle projette déjà — et toujours — une mairie splendide, sur le Champ-de-Bataille (dans le Petit-Couvent).

Doléances vaines ! Car en 1911 (plus de 150 ans après), la maison de M. Chapizeau, restaurée, augmentée, exhaussée, est toujours l'hôtel de ville de Brest, que peu de villes doivent nous envier !

Arrêtons-nous encore à l'année 1757, celle-là tristement mémorable, par l'effroyable épidémie de typhus qui causa tant de morts dans notre cité.

Le mal fut apporté par l'escadre de M. Dubois de la Mothe qui, le 23 novembre 1757, arrivait à Brest, avec 4.000 matelots atteints de la contagion.

Dans l'affolement général, tous les malades avaient été débarqués et transportés hâtivement à l'hôpital de la marine, dans le séminaire, le couvent des Carmes, les maisons de Keroriou, jusque dans l'hôtel Saint-Pierre qui avait été affecté aux officiers malades.

Et, quelques jours après, l'épidémie semait la mort dans toute la ville.

Les forçats du bagne, auxquels on avait promis la liberté, faisaient le service d'infirmier : 209 périrent en décembre et 490 le mois suivant.

Dans l'espace de deux mois, la maladie emporta 2.000 matelots et 1.500 habitants.

Tous nos officiers municipaux rivalisèrent alors de zèle et d'abnégation. L'un d'eux, l'imprimeur Romain Malassis, mourut victime de son dévouement, mais nous devons saluer l'héroïsme du maire, M. Martret de Préville, qui, dans les jours où le fléau, à son maximum d'intensité, semait l'effroi à un tel point que personne n'osait sortir, entrait seul dans les maisons contaminées et y assurait la désinfection.

Un brevet de pension de 600 livres et une bourse de jetons d'or, hommage des Etats de Bretagne, furent la juste récompense décernée à notre ancien maire, M. Martret de Préville.

L'année 1762 marque la fameuse sentence du Parlement de Bretagne, déclarant « la règle des Jésuites injurieuse à la majesté divine, à la majesté souveraine des Rois, à l'Eglise et à tous les corps de l'Etat, contraire, enfin, au droit naturel et divin ».

La société est dissoute ; ordre est donné aux Jésuites d'évacuer leurs collèges de Rennes, Vannes et Quimper, ainsi que leur résidence de Nantes et le séminaire de Brest.

Le séminaire devient donc propriété de l'Etat et est remis à la marine qui y installe ses gardes, précédemment logés, nous l'avons dit, à l'hôtel Saint-Pierre, lequel hôtel devient alors la résidence du commandant de la marine.

C'est à cette époque, vers 1765, que l'on construit dans le jardin potager de l'hôtel. Saint-Pierre, aux frais de la marine, c'est-à-dire, au moyen des retenues faites chaque mois, sur le traitement des officiers du port de Brest, une salle de spectacle qui était, paraît-il, un modèle de genre.

Elle connut d'innombrables péripéties que nous n'avons point le temps de conter, les tribulations des commandants de la marine, préfets maritimes d'alors, qui, quand le directeur du théâtre faisait de mauvaises affaires et bouclait ses malles, étaient obligés de prendre la direction de la scène, d'engager et de payer les artistes.

Le théâtre disparut presque complètement dans un incendie, le 11 mars 1866.

C'est, vous le savez, sur ses décombres, qu'a été édifié un théâtre.

Brest est devenu une ville importante et, à l'instar des principales villes du royaume, suivant les ordres du duc d'Aiguillon, les noms des rues sont gravés aux carrefours et les maisons sont numérotées.

Numérotage tout différent de celui que nous possédons aujourd'hui ; il est fait, non par rues, mais par quartier.

Les maisons du côté de Brest portent les numéros de 1 à 1020 ; les maisons de Recouvrance : de 1 à 502. Ces chiffres nous donnent le total des maisons que comptait notre ville en 1767.

Mais, non-seulement Brest se construit : il va s'embellir, grâce à M. d'Ajot, directeur des fortifications qui, en 1769, conçoit l'idée de créer une promenade sur l'emplacement des carrières, et des champs incultes qui longeaient la mer, au-dessus de Porstrein.

La ville accueillit, avec empressement, les projets de M. d'Ajot ; les travaux de remblais commencèrent immédiatement, — mais bien que les dépenses fussent allégées par la marine, qui donna ses forçats, pour aider les ouvriers employés aux terrassements, — les finances municipales ne permirent point d'activer les travaux, et ce n'est seulement que vers 1800 que fut terminé notre magnifique Cours d'Ajot, qui, sous un autre ciel, serait incomparable.

Un champ de manoeuvres pour les troupes de la garnison est également établi à l'extrémité de la promenade, sur l'emplacement actuel de la place du Château qui était autrefois une vaste carrière. Il s'y commettait journellement toutes sortes de désordres, plus de 1.000 hommes pouvant s'y dérober à la vue des patrouilles.

L'hygiène et la sécurité dé la ville nécessitaient le comblement de ce terrain, qui fut commencé en 1770.

La rue du Château finissait alors à la rue Traverse et est prolongée jusqu'à la place.

Enfin, en 1774, la marine fait abattre la porte et le mur qui clôturaient, sur le Champ-de-Bataille, près du théâtre, la rue ou plutôt l'impasse de la Comédie, démolition maintes fois réclamée par la municipalité, car quand la porte était fermée, on ne pouvait accéder à l'impasse, et quand elle était ouverte, ce cul-de-sac servait de repaire aux malfaiteurs.

La ville eût désiré, dès cette époque, établir la communication entre la rue d'Aiguillon et la rue de Siam, mais ce projet ne fut réalisé qu'en 1822, lors de l'acquisition et de la démolition des deux maisons de la rue de Siam qui fermaient la vieille impasse de la Comédie.

Avec l'année 1778, Brest devient le théâtre de grands mouvements maritimes et militaires ; on s'y prépare à lutter contre l'Angleterre qui veut comprimer l'élan d'émancipation de la jeune Amérique.

Dix mille ouvriers travaillent, dans l'arsenal, à la construction de nouveaux bâtiments.

Une puissante armée navale est rassemblée en rade de Brest, sous les ordres de d'Orvilliers. Brest contribua, pour une large part, à l'affranchissement des Anglo-Américains.

C'est dans notre port, en effet, que furent armés les flottes, les escadres et les vaisseaux que commandèrent d'Orvilliers, d'Estaing, Lamotte-Piquet, Guichen, Suffren, du Couëdic et tant d'autres, dont les glorieux faits d'armes sont retracés dans les diverses histoires de la guerre de 1778.

La grandeur et l'activité de notre arsenal, notre rade avec ses quarante-deux vaisseaux qui devaient se mesurer, en face Ouessant, avec l'armée navale anglaise, — étaient un spectacle qui, de toute la France et de l'étranger, attira à Brest de nombreux visiteurs et des personnages de haute marque, tels le prince de Poix, le maréchal de Duras, le maréchal de Broglie, comte d'Aranda, vicomte de Talleyrand, comte de Lauzun ; le marquis d'Aubeterre, qui, en sa qualité de commandant de la Bretagne, devait, suivant le protocole, loger à l'hôtel de ville ; mais il arriva avec une suite de trente-six personnes, et la municipalité trouva très mauvais de dépenser 800 livres pour la simple location de meubles et de lits.

Princes, marquis et simples visiteurs, tous étaient émerveillés de la rade et de ses vaisseaux, mais tous ne durent pas être enchantés de l'aspect de notre ville, si nous en croyons M. le marquis de Langeron, un, officier général des plus distingués qui dirigeait, à cette époque, les travaux de défense du port de Brest, et qui, dans ses rapports, trace un tableau peu flatteur de notre cité : « Brest, dit-il, compte 22.000 habitants et 1900 maisons, bâties sans goût et sans aucune commodité. Toutes les rues sont dépavées ; toutes ont des crevasses et des trous qui les rendent fâcheuses pour les gens de pied et affreuses pour les chevaux et les voitures. La débauche, la contrebande, l'ivrognerie et la crapule sont portées à l'excès. Recouvrance est encore pire que Brest. Les faubourgs de Kérabécam et de Coatarquéven, à la porte de Landerneau, joignent à tous les vices de la ville, le vol et le recelage ; c'est un refuge de garnements ».

Et M. de Langeron réclame à la municipalité, de l'éclairage et de la police, pour refréner les désordres journaliers de la rue.

Les pressantes sollicitations du commandant de la place furent couronnées de succès et paraît, pour la première fois, le premier règlement de police, dont voici quelques articles :

« Il est défendu de faire aucune ordure dans les rues et escaliers publics, sous peine de 3 livres d'amende.

« De jeter aucun immondice, pas même de l'eau nette par les fenêtres, sur le pavé, à peine de 10 livres d'amende et paiement des habits qui se trouveront gâtés.

« Les habitants ne peuvent tenir et nourrir des cochons, en quelque endroit que ce soit de leur maison, sous peine de 30 livres d'amende et de confiscation du cochon.

« Il est défendu à toutes personnes de donner retraite à aucune fille connue libertine et de moeurs suspectes, sous peine d'être condamnées en 3 mois de prison, leurs lits, paillasses et accoutrements jetés sur le pavé et ensuite brûlés par les sergents de police.

« Les vagabonds, gens de néant, sans métier et sans aveu ne peuvent séjourner en ville plus de vingt-quatre heures.

« Il est défendu aux femmes, enfants ou parents des forçats de séjourner à Brest et à tous les habitants de leur donner retraite, sous peine d'expulsion des premiers et de 100 livres d'amende pour les habitants qui les auront logés ».

La ville est enfin éclairée à partir de 1778, mais les finances municipales ne permettent que l'achat et l'entretien de trente-six réverbères, pour l'éclairage des quais, des escaliers et des places publiques. Appel est fait à la générosité des habitants pour l'installation des autres luminaires.

La police est organisée, avec quatre sergents, sous les ordres d'un membre de la municipalité.

L'église Saint-Louis vient d'être couronnée de sa tour, flanquée de deux pyramides qu'un de nos aimables écrivains compare à une clarinette accortée de ses deux métronomes.

Et, c'est dans la tour Saint-Louis, que, chaque soir, de neuf heures trois-quarts à dix heures, sonne le beffroi, annonçant le couvre-feu.

Au dernier son de cloche, il faut fermer portes, volets et soupiraux des caves donnant sur la voie publique. Il faut qu'à dix heures, tout soit clos : restaurants, billards, cafés, cabarets et guinguettes ; sinon, gare la ronde du sergent de police et l'amende qui s'en suit !

La cloche du beffroi de Saint-Louis sonna, pour la dernière fois, le 30 juin 1883, quand la permission fut donnée aux débitants de boissons, de tenir leurs établissements ouverts jusqu'à minuit.

L'année 1778 nous marque encore l'établissement des pompiers à Brest.

Le Parlement s'était ému du grand nombre des incendies qui éclataient dans notre ville et, en particulier, de ce terrible incendie qui, le 21 novembre 1776, avait entièrement détruit l'hôpital de la marine.

Le feu s'était déclaré vers quatre heures de l'après-midi, dans un grenier.

« Il n'était

pas de force humaine qui pût sauver l'hôpital, écrit le commandant de la

marine à l'intendant, la force du feu était animée par un vent qui a tout

consumé en moins de quatre heures. Si vous aviez été témoin de cet affreux

spectacle, vous auriez tremblé comme nous, pour les forces navales du Roi et

vous auriez trouvé heureux d'en être quitte pour la perte actuelle, quoique

considérable ! »

Trente-et-un forçats périrent dans les flammes et l'hôpital de la marine fut transféré dans l'ancien séminaire des Jésuites, jusqu'à la reconstruction, sur l'emplacement des bâtiments incendiés, de l'hôpital maritime actuel, dont M. Clermont-Tonnerre, ministre de la marine, posa la première pierre le 16 octobre 1822.

Les pompiers, avons-nous dit, sont établis à Brest ; ils forment une escouade de seize hommes ; l'intendant autorise l'achat de trois pompes et de trois cents seaux, mais en même temps, il rappelle aux habitants l'article 90 de la vieille coutume de Bretagne qui leur enjoint « quand on crie au feu ou au meurtre, de se rendre sur les lieux, sans espoir de salaire. Il ordonne à chacun, sous peine de prison, d'aller ou d'envoyer des secours, dans tous les incendies, et d'y travailler suivant leurs forces ».

Dans chaque maison, un seau d'eau doit toujours être rempli et dès que sonne le tocsin, les rues de Brest étant encore peu éclairées, Chaque locataire doit mettre une chandelle allumée, sur sa fenêtre, sous peine de 10 sols d'amende.

En 1779, nous assistons aux réjouissances que donne la municipalité, à l'occasion de la naissance du Dauphin, — fêtes que l'intendant de Bretagne reproche durement à nos anciens édiles :

« Je suis étonné, écrit M. de la Bove au maire de Brest, que vous vous soyez permis d'employer 514 livres, pour célébrer l'heureuse délivrance de la Reine, tandis que le règlement du Conseil a fixé, en pareil cas, les dépenses à 30 livres. Comme indépendamment du feu de joie, il fallait une illumination, j'eusse volontiers autorisé la Communauté à dépenser, pour le tout, une somme de 100 livres ; mais celle de 514 livres que vous avez employée est d'autant plus excessive que la ville est très obérée et qu'avant de faire des dépenses superflues, il faut au moins avoir payé ses dettes. Je veux bien, pour cette fois seulement, autoriser le remboursement de la dépense dont il s'agit, mais je vous préviens qu'à l'avenir, je n'allouerai en pareil cas, sous quelque prétexte que ce soit, qu'une somme de 30 livres pour un feu de joie et 50 livres, tout au plus, pour l'illumination, lorsqu'elle aura lieu ».

Brest, en effet, se plaisait à déployer dans ses fêtes, une grande magnificence. Au XVIIIème siècle, toute fête publique commence par un Te Deum solennel, chanté à l'église Saint-Louis et auquel assiste la municipalité.

Au sortir

de l'église, le corps municipal, précédé de ses hérauts et de ses archers,

se dirige vers les glacis du Château ; où un bûcher est préparé pour le feu

de joie. Le commandant de la place reçoit des mains du maire une torche de cire

blanche et les deux magistrats allument ensemble le bûcher, en criant trois

fois : Vive le Roi !

Le peuple acclame et, sur les remparts, l'artillerie tire le canon.

Puis, des bals s'organisent sur les places de la ville. Et le soir, les habitants illuminent leurs maisons « de deux lumières au moins, à chaque fenêtre ».

Presque toujours, on fait couler des barriques de Vin, à la porte de l'hôtel de ville, au son de la musique, pour exciter le peuple à la joie.

« Qui n'a point vécu avant la Révolution, disait Talleyrand, n'a pas connu le bonheur de vivre ! »

La Révolution, nous y sommes presque arrivé, au cours de notre rapide esquisse de Brest au XVIIIème siècle et nous terminerons là, notre causerie, car nous ne pouvons entreprendre, ce soir, l'histoire de Brest pendant les quatre années de la Révolution, les plus remplies, les plus fécondes, les plus solennelles et les plus tragiques de nos annales.

Une autrefois, je l'espère, il nous sera permis de revivre ensemble Brest en 1789, l'année des enthousiasmes sans limites, où la foi, l'espérance transportaient tous les coeurs, mouvement unique dans la vie de la France, et à Brest en particulier.

Nous assisterons aux réjouissances de nos grands aïeux de 1789 qui acclamèrent à Brest, non seulement la liberté conquise, mais encore la patrie française, la fraternité de tout un peuple qui, le 14 Juillet 1790, sur les ruines de la Bastille, se trouvait réuni dans une même ivresse d'amour et d'espérance.

Nous vivrons ensemble les jours très sombres de la Terreur, à Brest.

Et pour terminer notre Brest d'autrefois, nous le parcourrons à travers le siècle dernier, qui a fait de notre cité, sinon une belle, du moins une grande ville, et surtout qui lui a conservé le rang que lui rêvait Richelieu, parmi les grands ports militaires de la France.

L. DELOURMEL

© Copyright - Tous droits réservés.