|

Bienvenue ! |

L'ANNEXION A BREST D'UNE PARTIE DE LAMBÉZELLEC EN 1861. |

Retour page d'accueil Retour Ville de Brest

** BREST ET SON PASSE **

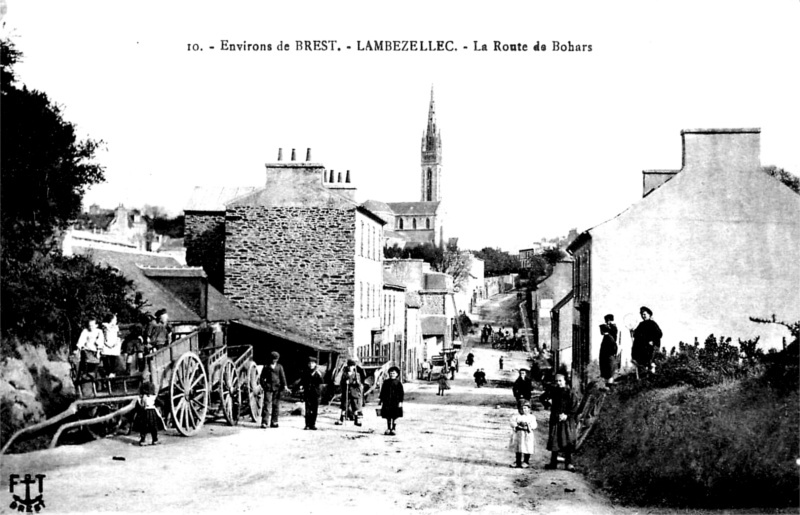

L'ANNEXION A BREST D'UNE PARTIE DE LAMBÉZELLEC (1861).

Dès 1828, le maire de Brest, M. Barchou, préconisait la réunion à la ville du faubourg de Lambézellec qui s'étendait à l’est des remparts. « Les deux populations, disait-il, ont les mêmes habitudes, les mêmes besoins, la même industrie et le même marché ».

En 1860, la population de Brest intra-muros s'élevait à plus de 60 000 habitants, soit environ 629 habitants à l'hectare. Elle étouffait dans son corset de pierres et le maire, M. Bizet, après de multiples démarches, obtint cette annexion par la loi du 2 mai 1861,

Lambézellec comptait alors 14 635 habitants, pour une superficie de 2 076 hectares. La partie à distraire renfermait environ 6 000 habitants et une surface de 172 hectares.

Elle était comprise dans le périmètre tracé par une ligne partant du Moulin-à-Poudre longeant les fours à chaux, montant ensuite, par la rue de la Vierge, à l'Allée-Verte. Cette ligne descendait à Messidou, gagnait la route de Paris par le chemin de Kerfautras ; de là, elle rejoignait la route du Moulin-Blanc jusqu'au chemin de Poul-ar-Bachet, et suivait ce dernier jusqu'au ruisseau qui descend à la mer.

Enfin, en 1865, le Bot, Pencréac'h et le Douric devinrent partie intégrante de la commune de Saint-Marc.

Ces démembrements successifs eurent pour conséquence de diminuer, dans une forte proportion, les revenus d'octroi de Lambézellec, alimentés en grande partie par les industries de tout genre qui s'exerçaient dans la rue de Paris, bénéficiaire de ces revenus.

La ville de Brest dut verser une somme de 80 000 francs pour la reconstruction de l'église de Lambézellec et 30 000 francs pour dédommager cette commune des frais de construction des écoles de Bel-Air.

LES ZONES DE SERVITUDE.

« L'Annexion » comme on a longtemps appelé ce nouveau quartier de Brest, a vu croître assez rapidement sa population bien que son essor fût toujours entravé par les zones militaires dont la servitude pesa sur les terrains, jusqu'au 10 janvier 1921.

Brest était en effet place forte de première classe, Il comprenait quatre zones : depuis une première ligne, parallèle aux remparts, allant de Kérigonan à Keroriou, jusqu'à celle passant par Saint-Marc et allant rejoindre le fort de Guelmeur qu'on édifiait en 1859.

Un caractère commun à toutes ces zones, c'est qu'on n'y pouvait bâtir en pierre, sans la permission du génie militaire, Et si, par exception, la bâtisse était autorisée, le propriétaire devait signer l'engagement de laisser détruire la maison, sans indemnité, si les besoins militaires venaient, un jour, à exiger la démolition de son immeuble.

PLACE DE LA LIBERTÉ.

Autrefois, jusqu'au début du siècle dernier, quand on sortait de Brest par la porte de Landerneau et qu'on avait traversé la longue avancée de la fortification, on se trouvait en présence d'un terrain vague où s'amorçait le Grand Chemin ou route de Paris.

Ce fut en 1811 que, pour procurer de l'ouvrage à des ouvriers sans travail, le terrain fut aplani. 1811 était l'année de la naissance de « l’Aiglon » et la place prit le nom de Roi de Rome.

Elle fut d'ailleurs débaptisée à chaque changement de régime. C'est ainsi que, sous la Restauration, on l'appela place Bourbon ; en 1848, place da la Liberté ; elle reprit le nom du Roi de Rome sous le second Empire pour redevenir, en 1870, place de la Liberté.

Vers 1860, les salles de restaurants et de bals : le Treillis Vert, la Glacière et la Villa champêtre furent établies sur la place du Roi de Rome.

La place de la Liberté fut longtemps propriété du génie militaire qui en affermait la jouissance à la ville, moyennant 94 francs par an.

En 1891, la partie comprise entre la rue de Paris et les glacis de la porte Fautras fut remise à la ville et, la même année, l'administration municipale obtint l'autorisation de transformer en jardins et en squares les terrains de fortifications s'étendant de la porte Fautras aux ouvrages du cours Dajot, « sous réserve que les massifs créés et les bancs installés sur les glacis seraient remis en l'état, à la première réquisition de l'autorité militaire, par les soins et aux frais de la ville ».

Le côté droit de la place, en montant vers la rue Jean-Jaurès, servit longtemps de champ de manœuvre pour la garnison. Puis, chaque année, au mois de mai ou de juin, on l'entourait d'une clôture pour les épreuves du concours hippique qui était le grand « event » de la saison.

Sur cet emplacement fut construit, en 1921, le théâtre provisoire en bois, pour remplacer la salle de spectacle incendiée de la rue d'Aiguillon.

Avant la guerre, le côté gauche était le plus souvent occupé par des baraques foraines et, le lundi et le vendredi, s'étendaient en longues files les étalages en plein vent, où s'amoncelait le plus incroyable assemblage d'objets hétéroclites qui se puisse imaginer.

LE « PRÉ AUX CLERCS ».

L'allée d'Arbres dominant au sud la place de la Liberté était autrefois le « Pré aux Clercs » de Brest.

Pendant la Restauration, la garnison comprenait un régiment étranger, le régiment de Hohenlohe, ramassis d'Allemands, d'Italiens, de Portugais, dont beaucoup ne savaient pas le français et se considéraient un peu comme en pays conquis, chargés par le roi de surveiller et maintenir dans le respect et l'obéissance ses turbulents sujets.

Chaque semaine, dans les cafés, au théâtre, des querelles éclataient entre les jeunes bourgeois et les officiers de Hohenlohe, et se terminaient souvent par des duels sur le « Pré aux Clercs ».

LE MANOIR DE KERORIOU.

Près des remparts, au coin sud de la place de la Liberté, une longue rabine menait au manoir de Kéroriou qui appartenait à Alexis Sor, quand il fut vendu, en 1749, à J.-B. de La Salle. Cette propriété fut acquise, en 1773, par Symphorien Potein ; en 1797, par les époux Marière ; en 1831, par Mme Érard, pour 19 000 francs : en 1838, par M. Louis Crouan, pour 22 000 francs et en 1856, par Mgr Sergent, évêque de Quimper, moyennant la Somme de 26 000 francs, qui s'en servait comme pied-à-terre quand il venait à Brest.

La ville acheta la propriété de Keroriou 35 000 francs, en 1862, et y transféra la salle d'asile de Bel-Air qui fut transformée en école communale en 1878. Des cours professionals y furent créés par arrété ministériel du 6 octobre 1894. Keroriou est devenu le siège du dispensaire antituberculeux.

LA RUE JEAN-JAURÈS.

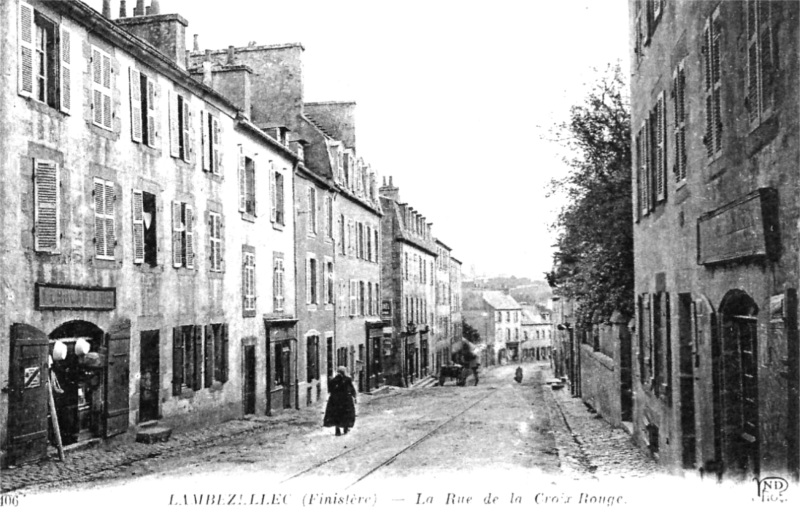

La rue de Paris (aujourd'hui Jean-Jaurès), la grande artère du quartier de l'Annexion, s'appelait autrefois le Grand Chemin qui remplaça le Vieux Chemin (rue Branda), l'ancienne route de Paris, ouverte en 1683.

L'aménagement du Grand Chemin, jusqu'au ruisseau Toul-Bian (le Pont-Neuf), avait été entrepris vers 1755, sur l'ordre du cardinal Fleury, dont « les courriers et leurs chevaux manquaient, à tout instant, de se rompre le col et de s'estropier dans le Vieux Chemin ».

FAUBOURG ET VILLAGES EN 1780.

Un plan de 1780 nous montre, au bas et à droite du Grand Chemin, les maisonnettes qui constituaient le faubourg de la Villeneuve, ainsi nommé, en souvenir de la terre et du manoir qui appartenaient à Thomas Le Mayer, sieur de la Villeneuve, maire de Brest de 1688 à 1690.

A gauche, on rencontre les fermes de Kerabécam, Kerigonan et le village de Coat-ar-Gueven qui est le faubourg de la Belle-Promenade.

Plus haut, à l'endroit mène où s'élève l'église Saint-Martin. quelques fermes constituent le village de Bel-Air, puis les hameaux de Messsidou et de Kerfautras.

A droite, on trouve les villages de Kergorju, Kerjean-Vras, Keruscum et Kerivin.

DÉVELOPPEMENT DE L'ANNEXION AU XIXème SIÈCLE.

Avec le XIXème siècle, auberges et guinguettes commencent à jalonner la route de Paris. On ne peut bâtir en pierre, mais on construit en torchis ou en bois et on recouvre d'ardoises.

De bonne heure, s'établissent, au sortir de la place de la Liberté, l’Etoile du Nord, sur l'emplacement du manoir de la Villeneuve, démoli en 1739, et en face : le Chapeau rouge « loge à pied et à cheval », providence pour les gens de Brest qui rentrent trop tard en ville, car à dix heures, après la sonnerie du couvre-feu à l'église Saint-Louis, les ponts-levis sont levés et les portes restent fermées jusqu'au lendemain matin.

Les Brestois ont toujours aimé la danse et peu à peu on voit s'installer, en bordure de la route : au n° 29, la Barrière de Brest ; au 36, la Gaieté ; au 95, la Plaisance ; à l'encoignure de l'allée du Cimetière (ancienne pâtisserie Poirier), le Prado. Il y a même le Casino, devenu depuis l'église de Saint-Joseph-du-Pilier-Rouge.

Puis, vers 1860, après l'annexion officielle du faubourg, on commence à construire des immeubles en pierre, bravant ainsi les foudres du génie militaire, du G. M. ou génie malfaisant, raduisent les Brestois frondeurs.

L'ÉGLISE SAINT-MARTIN.

L'EGLISE A BEL-AIR.

La première église de l'Annexion fut celle de Bel-Air qu'un décret du 30 décembre 1863 érigea en paroisse de la ville de Brest. C'était la salle d'asile des n° 13 à 17 de la rue Danton qui, avec l'école, venait d'être transféré à Keroriou, dans la maison de Mgr Sergent.

Cette église n'était que provisoire, car elle pouvait tout au plus contenir 400 fidèles et l'évêque de Quimper songeait à édifier un nouveau temple sur le terrain de la redoute de Keroriou qui allait être déclassée, par suite de la construction du fort du Guelmeur.

Le projet fut mis au concours mais n'eut aucune suite, le G. M. ayant averti la municipalité que jamais il n'autoriserait l'édification d'une église à Keroriou, la position du port, même déclassé, gardant une valeur particulière pour la défense de la place.

CONSTRUCTION DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN.

En 1866, le conseil municipal vota un emprunt de 735 000 fr. pour l'acquisition des terrains à Bel-Air, la construction de l'église et d'un marché couvert. Les travaux commencèrent le 16 mars 1869 et le maire, M. Kerros, dut signer l'engagement de démolir, sans indemnité, l'église et le marché qui se trouvaient dans la deuxième zone de servitudes.

L'église Saint-Martin, bâtie sur les plans de M. Boucher de Perthes. a été conçue dans le style de transition entre le roman et le gothique et présente dans son ensemble quelque ressemblance avec la basilique de Sainte-Anne d'Auray, dont M. de Perthes était également l'auteur.

Elle fut solennellement consacrée par Mgr Nouvel, évêque de Quimper, le 30 mars 1881.

LE CIMETIÈRE DE BREST.

En 1794, la municipalité s'émut des dangers que faisaient courir les inhumations dans l'intérieur de la ville et décréta la fermeture du cimetière de la rue Algésiras qui, depuis 1689, servait de lieu de sépulture. Elle acheta trois champs à Parc-ar-Querch, à M. de Coataudon, et la nouvelle nécropole fut ouverte le 5 mai 1794. Un officier municipal et deux notables, désignés chaque décade, étaient chargés de conduire les convois mortuaires.

Un autre champ, dépendant de la ferme de Kerjean, fut acquis en 1801 et le cimetière fut de nouveau agrandi en 1821 ; il occupe aujourd'hui une superficie d'environ 50 000 mètres carrés [Note : Le cimetière dit de Kerfautras a été créé en 1889 ; il a une superficie de 85 000 métres carrés et peut contenir 14 000 tombes].

La clôture du cimetière, après maints démêlés avec le génie, qui estimait que de tels travaux ne pouvaient être effectués dans les zones de servitude de la place, fut achevée en 1825, et, quelques années plus tard, le génie autorisa la construction d'une chapelle, « à plus de 250 mètres et à moins de 500 mètres du saillant du chemin couvert de la lunette de Kéroriou ».

Parmi les beaux monuments funéraires du cimetière de Brest, il faut citer : la tombe du baron Lacrosse, député et sénateur du Finistère, mort en 1865 ; celle du médecin Duverger, surmontée de son buste en marbre blanc et élevée, en 1861, par délibération du conseil municipal ; le monument de M. Penquer, ancien maire de Brest, inauguré le 20 avril 1884, orné d'un médaillon-portrait, oeuvre de Bartholdi ; enfin, à droite de l'entrée principale, le monument élevé à la mémoire des vingt-six administrateurs du Finistère, guillotinés le 22 mai 1974. par sentence du tribunal révolutionnaire.

LE VIEUX-CHEMIN (RUE BRANDA).

Deux voies menaient au cimetière : la route de Paris et le Vieux-Chemin.

La municipalité, appelée en 1811 à délibérer sur le chemin qui devait être assigné aux convois, choisit ce dernier, « solitaire et vraiment seul convenable à la douleur, la grand'route exposant les cortèges à être croisés par les allants et venants, et la joie des guinguettes du faubourg pouvant être troublée par une vue de deuil, sans compter qu'il aurait fallu dépenser 6 000 francs pour établir une voie charretière de la route de Paris au cimetière ».

Le Vieux-Chemin prit le nom de Vieux-Chemin du Cimetière quand la nouvelle route (rue du Cimetière) fut tracée en 1826. On lui a donné, en 1896, celui de Branda, maire de Brest de 1789 à 1790, grand-père de l'amiral Réveillère.

L'INAUGURATION DU CHEMIN DE FER (1865).

Le quartier de l'Annexion dominant la gare ne date que d'environ soixante-dix ans, car on ne commença à y bâtir qu'une dizaine d'années après l'inauguration du chemin de fer (section de Guingamp à Brest) qui eut lieu le 25 avril 1865.

Ce jour-là, à cinq heures vingt du soir, deux locomotives parées de fleurs et de guirlandes amenaient en gare de Brest le train officiel dans lequel avait pris place M. Béhic, ministre des Travaux publics « revêtu de son grand costume ».

Entouré de tout le clergé des paroisses et de toutes les notabilités de la ville et du département, le curé-archiprêtre de Saint-Louis procéda, du haut de l'autel dressé face à la voie, à la bénédiction des locomotives « qui étaient là, nous conte un reporter de la cérémonie, comme deux fiancées qui venaient recevoir la bénédiction de leur union avec l'Océan ».

Le soir il y eut retraite aux flambeaux, illuminations, danses sur le Champ-de-Bataille et sur le quai Jean-Bart. Un banquet de quatre cents couverts fut servi dans le bâtiment de la Halle, sous la présidence du ministre des Travaux publics et parmi les notabilités étrangères qui y avaient été conviées on remarquait : les ministres des Etats-Unis, de Suisse et de Siam, les consuls généraux de Prusse, d'Angleterre et d'Autriche.

Dans son discours, M. Béhic peignit, sous les couleurs les plus brillantes, l'avenir réservé à Brest :

« La nature, dit-il, a tout fait pour Brest. A l'extrémité d'un cap, qui, pénétrant profondement dans l'Océan, semble s'élancer pour abréger la distance qui sépare la France du Nouveau-Monde, Dieu a donné à Brest, autant qu'à aucun port parmi les plus favorisés de l'univers, l'atterrissage facile, les eaux hospitalières et profondes, les refuges sûrs et hors de toute insulte.

Relégué naguère à l'une des extrémités les moins fréquentées de la France, voici Brest tout à coup devenu la tête de ligne et la gare maritime des deux plus grandes voies du transit international, syphons immenses qui vont plonger directement au nord, au sud, à l'est, dans les principaux réservoirs de la consommation et de la production en Europe.

Ainsi disposée pour recevoir et pour expédier des marchandises, hantée par les passagers que verront ou qu'attireront dans ses murs les paquebots à grande vitesse, Brest deviendra nécessairement une ville d'entrepôt et d'échanges…

Il est désormais certain qu'un jour, à côté et sous la protection de votre glorieux arsenal militaire, s'élèvera ici même une cité réellement commerciale … ».

Le lendemain, tout Brest était convié à des promenades en rade et à la visite des vaisseaux le Louis XIV, la Ville de Lyon, le Borda et l'Inflexible ; au lancement, dans l'arsenal, de la frégate cuirassée de premier rang la Gauloise ; à une fête populaire et à un feu d'artifice sur la place du Roi de Rome.

Une cavalcade historique représentant l'entrée à Brest, en 1686, des ambassadeurs du roi de Siam, près de S. M. Louis XIV, à leur retour de Paris, et un bal donné à la Halle, au profit des pauvres, terminèrent la troisième journée des fêtes mémorables qui furent organisées à l'occasion de l'inauguration du chemin de fer de Paris à Brest.

LE QUARTIER DE L’ABATTOIR.

Un emprunt de 520 000 francs, autorisé par la loi du 22 mars 1883, permit la construction de l'abattoir et de ses voies d'accès.

Les municipalités songeaient depuis longtemps à l'établissement d'un abattoir, car il n'y avait alors que des tueries particulières : cinq à Brest, vingt et une à Lambézellec, dix à Saint-Pierre Quilbignon, et toutes présentaient de sérieux dangers au point de vue de la salubrité publique.

Une décision fut prise en 1881 sur le rapport de M. l'adjoint-maire Barillé et l'emplacement choisi fut le terrain dominant à l'est le vallon de Poullic-al-Lor, au sud la gare des chemins de fer et à l'ouest le petit vallon de Kerjean.

L'abattoir fut ouvert en 1888.

En même temps qu'elle projetait la construction de l'abattoir, la ville achetait à M. le duc d'Almazan, au prix de 3 fr. 50 le mètre, la plupart des terrains qui allaient servir au percement des trois nouvelles rues qui devaient y conduire, mais une seule avait été autorisée, en 1882, celle reliant l'octroi à l'abattoir.

Ce ne fut qu'en 1887, après de multiples démarches et conciliabules, que le génie accorda l'autorisation d'ouvrir la rue Victor-Hugo et la rue de la Gare — le boulevard Gambetta actuel — dont la construction du mur de soutènement exigea des puits de seize à dix-sept mètres de profondeur, en contre-bas du sol de la voie du chemin de fer.

BRESTOIS ET FINISTÉRIENS DONT LE NOM A ÉTÉ DONNÉ AUX PREMIÈRES RUES DE L'ANNEXION.

GÉNÉRAL D'ABOVILLE.

Le général d'Aboville, né à Brest le 23 janvier 1730, mort le 1er novembre 1817. Engagé dans l'artillerie à l'âge de quatorze ans, il assista à la bataille de Fontenoy, prit part au siège de Munster pendant la guerre de Sept Ans et se distingua surtout en Amérique. Il était colonel, sous les ordres de Rochambeau, au siège de York-Town, où sa belle conduite lui valut le grade de maréchal de camp. De retour en France, il se livra à des études techniques qui l'amenèrent à demander la création d'un corps d'artillerie à cheval. C'était un grand progrès dans l'art militaire et on ne tarda pas à le constater. Ce fut, en effet, l'artillerie du général d'Aboville qui décida de la victoire de Valmy. Napoléon le nomma président du comité central de l'artillerie et directeur de l'arsenal de Paris, puis lui confia, en 1807, le gouvernement de la place de Brest qui venait d'être décrétée en état de siège par crainte d'un coup de main de l'ennemi. En 1809, il fut chargé de la défense d'Anvers, fortement menacée par l'escadre britannique.

D'Aboville était un savant distingué, auquel on doit l'invention des roues à moyeu de métal, dites « roues à voussoir ».

L'administration de la guerre avait déjà honoré sa mémoire en donnant son nom à l'ancienne caserne des Carmes.

CHOQUET DE LINDU.

Choquet de Lindu, ingénieur en chef de la marine, naquit à Brest, le 7 novembre 1712 et y mourut le 7 octobre 1790. Il dirigea pendant cinquante ans les travaux du port de Brest et, parmi les œuvres principales de ce fécond ingénieur, nous citerons : les quatre cales de construction à Bordenave, l'ancienne chapelle Saint-Louis, le magasin général, les ateliers en fer, la corderie, le parc aux boulets, le bagne, les trois formes de Pantaniou, la caserne des marins, l'hôpital de Pontanézen, la tour du phare d'Ouessant, la digue et l'écluse de l'anse de Kerhuon ; le théâtre, construit en 1766, qui comptait alors parmi « les plus beaux de France » et dont la façade a résisté aux incendies de 1866 et de 1919.

YVES COLLET.

La rue du Cimetière est aujourd'hui appelée Yves Collet, en souvenir du maître sculpteur du port qui naquit à Brest, le 17 mars 1761 et y mourut le 7 mai 1843.

Admis comme apprenti dans l'arsenal, dès l'âge de neuf ans, Yves Collet fut nommé ouvrier à seize ans, puis envoyé à Paris, par le comte d'Hector, commandant de la marine, en qualité d'élève sculpteur. Son œuvre, « Esther aux pieds de Mardochée » lui valut le premier prix de sculpture de l'Académie des Beaux-Arts. A vingt-trois ans, il était élevé au grade de maître entretenu, chef de l'atelier de sculpture de Brest, emploi qu'il occupa jusqu'à son admission à la retraite, en 1840.

On lui doit la décoration du canot de l'Empereur, de nombreux bustes des marins célèbres et, dans l'église Saint-Louis, les deux statues de Charlemagne et de saint Louis, les Anges adorateurs, les cariatides des orgues et la décoration de la chaire.

AMÉDÉE CONSEIL.

Amédée Conseil naquit à Brest le 26 avril 1802 et y mourut le 12 octobre 1881. Fils d'un chirurgien de marine, il embrassa d'abord la carrière de la marine, comme capitaine au long cours, puis celle du commerce. Après un séjour à la Martinique, il revint à Brest où il devint adjoint-maire, puis président du Conseil général et député au corps législatif en 1852. Il fut réélu député jusqu'en 1869, époque à laquelle il fut battu par M. de Keratry.

Dans la rue Conseil se trouve l'Asile des Vieillards, fondé en 1852 par la Congrégation des petites sœurs des pauvres et qui fut agrandi en 1876.

ÉDOUARD CORBIÈRE.

Édouard Corbière est né à Brest le 1er avril 1793. Agé de neuf ans seulement à la mort de son père, il entra à l'école des mousses, fut promu aspirant de 2ème classe en 1810 et servit dans la marine jusqu'en 1816, époque où il fut licencié à cause de ses opinions libérales.

Il se fit alors journaliste, fonda la Guêpe [Note : La Guêpe, ouvrage moral et littéraire, par M. Ed. Corbière (Brest, Anner, de novembre 1818 à juin 1819, 14 livraisons). Il n’y avait alors à Brest qu’une simple feuille d’annonces. On trouvait dans cette revue bimensuelle des faits divers, des variétés littéraires et morales, des poésies et des appréciations politiques et religieuses, la plupart dirigées contre les prédications des missionnaires] à Brest en 1818, la Nacelle à Rouen en 1822, qui lui valut plusieurs mois de prison, à cause de la violence de sa polémique.

Édouard Corbière était capitaine au long cours quand M. Stanislas Faure lui confia, en 1828, la rédaction du Journal du Havre qu'il venait de créer, et qui, de simple feuille d'annonces, acquit entre ses mains un haut degré d'influence et de prospérité.

Il fonda, en 1839, la « Compagnie du Finistère » pour le transport des voyageurs et marchandises de Morlaix au Havre, et vint s'établir à Morlaix en 1841, où il épousa Marie-Angélique Puyo.

Il mourut à Morlaix le 27 septembre 1875, presque en même temps que son fils Tristan, l'immortel auteur des Amours jaunes que Verlaine a classé parmi les « Poètes maudits ».

Édouard Corbière fut l'un des romanciers les plus féconds de l'époque de la Restauration. Il se spécialisa dans le roman qu'Eugène Sue venait d'inaugurer par Kernock le pirate, « mais qui ne sentait pas assez le goudron ». Ses récits et aventures de mer, tels le Banian et le Négrier, connurent la célébrité.

DOCTEUR PIERRE DURET.

Pierre Duret, médecin en chef de la marine, ancien conseiller municipal, mourut à Brest, le 27 juillet 1825. Il avait créé dans sa propriété de Kerfautras, non loin du Couvent des Carmélites, un hôpital où il pratiquait l'inoculation de la variole, dont les propriétés préservatrices venaient d'être découvertes par Jenner. Il exposa, le premier à Brest, l'art des accouchements et, chaque jour, il donnait des consultations gratuites dans une chambre mise à sa disposition, à l'hôpital de la marine.

DE GASTÉ.

En donnant à l'une des rues du quartier de l'Annexion le nom de M. de Gasté, le conseil municipal voulut consacrer la mémoire de l'homme de bien qui fut député de Brest de 1876 à 1893.

Républicain sous Charles X, M. de Gasté, ingénieur de la marine, vit avec joie le triomphe de la République en 1848 et fut mis en retrait d'emploi sous le gouvernement de Napoléon III.

« C'est alors, dit M. Casimir Périer, en prononçant son éloge funèbre à la Chambre, le 3 juillet 1893, qu'il se fait inscrire au barreau qui, aux jours où la liberté se voile, est le refuge des consciences pures et des caractères indépendants ».

« C'était un vaillant, en même temps qu'un sage, ajoutait le président de la Chambre des députes et à quatre-vingt-deux ans, il y a huit jours encore, il donnait à tous, dans cette enceinte, l'exemple de l'assiduité et de l'exactitude. Il rappelle les soldats légendaires qui sont tout entiers absorbés par la notion du devoir et qui ne fléchissent ni ne transigent jamais quand il s'agit d'une consigne ».

M. de Gasté était un philanthrope et un ami du peuple. Possesseur d'une brillante fortune, mais vivant modestement, il venait en aide à de nombreuses veuves et avait une prédilection marquée pour toutes les associations ouvrières dont il était le plus généreux bienfaiteur.

Toute sa vie fut un exemple de désintéressement, de probité et d'honneur. Depuis longtemps, il accordait des livrets de caisse d'épargne aux meilleurs élèves de nos écoles municipales et, à sa mort, il légua à la ville de Brest 6 000 francs de rente 3 p. 100 pour attributions, aux enfants des écoles primaires, de livrets sur la caisse des retraites pour la vieillesse et de bourses d'externat pour l'enseignement secondaire.

Mgr GRAVERAN.

Mgr Graveran, évêque de Quimper et de Léon, naquit à Crozon, le 16 mars 1793, et mourut à Quimper, le 1er février 1855. Avant son élévation à l'épiscopat, il avait été, pendant quatorze ans, curé de l'église Saint-Louis de Brest, où il lui a été érigé un monument renfermant son coeur qu'il avait, en mourant, légué à son ancienne paroisse.

GUÉRIN.

La place Guérin rappelle le souvenir d'un Brestois, le lieutenant de vaisseau en retraite Guérin, mort à Brest, le 9 février 1886, qui a légué à la ville, au profit des écoles communales, la moitié de sa fortune, pour la fondation perpétuelle de cent livrets de caisse d'épargne. Ces livrets de vingt francs sont distribués chaque année, à titre de récompense, aux élèves les plus méritants des écoles primaires communales.

PAUL GUILHEM.

C'est pour perpétuer le souvenir d'un philanthrope que la municipalité donna, en 1910, le nom de Guilhem, au chemin de ronde du cimetière de Brest, parallèle à la rue de la République.

M. Paul Guilhem, officier de marine en retraite, mort à Angers le 20 septembre 1885, a légué à la ville une rente 3 p. 100 de 300 francs pour être remise tous les deux ans, sous la dénomination de « dot Guilhem », « à une jeune fille travaillant pour vivre ou domestique, et dont la conduite aura été reconnue bonne et régulière, de préférence à la fille d'un marin ».

PAUL LÉONNEC.

Issu d'une famille de marins, Paul Léonnec, né à Brest le 27 août 1842, entra au service à l'âge de dix-huit ans, comme écrivain du commissariat, et franchit lentement les divers degrés de la hiérarchie pour obtenir deux ans avant sa mort — 4 octobre 1899 — le grade d'agent principal.

C'est vers 1868 qu'il fit paraître, dans la montre de la petite librairie Imbert (au n° 63 de la rue de Siam), un premier dessin : Matelots en patrouille, « et l'on se pressait, nous raconte M. le docteur Charles Auffret [Note : Le dessinateur Paul Léonnec, par Ch. Auffret, 1910], pour voir à la vitrine ces cinq matelots sur deux rangs, « éméchés », sinon gris, le visage empourpré, l’œil émerillonné ou éteint, suivant le cas, festonnant de guingois, qui du pied gauche, qui du pied droit, « à la recherche des pochards » chacun au pas du nombre de bougearons qu'il avait absorbés, précédé d'un inénarrable sergent-major coiffé de la casquette à baleine, leur scandant la marche en veillant au grain.

Devant cette étonnante « ronde de jour », observations et lazzis allaient leur train : « Est-y Dieu possib' de se moquer ainsi des pov's pèr's de famille » disaient les bonnes femmes d'un air ahuri ».

Paul Léonnec avait vingt-huit ans quand le Journal amusant donna asile à ses premiers dessins. Nadar, qui y avait travaillé, disait : « Il n'y a dans ce journal que deux illustrateurs : mon ami Grévin et Léonnec » qui y eut une place marquée jusqu'à sa mort.

En 1884. il illustra le fameux Patara et Bredindin, aventures et mésaventures de deux gabiers en bordée (Brest, imprimerie Proux, 1843), et orna de délicieuses aquarelles certains exemplaires de la Mer, de Richepin ; Pêcheur d'Islande, de Loti, et Gens de mer, de Tristan Corbière.

Ces ouvrages, hautement appréciés des bibliophiles, sont aujourd'hui très recherchés.

Paul Léonnec habita pendant plus de trente ans la maison n° 12 de la rue Algésiras. Il était l’oncle de l'aspirant P. Léonnec, qui fut tué à Sfax, et son fils, G. Léonnec, fut l'excellent dessinateur de la Vie parisienne.

LEVOT.

Le nom de Levot, donné à la rue qui conduit de la rue Tourot à la rue Saint-Marc, honore le talent d'un érudit de premier ordre et d'un historien sagace et consciencieux. Né à Brest le 14 décembre 1801, où il est mort le 3 février 1878, M. Levot exerça pendant quarante-sept ans les fonctions de bibliothécaire de la marine. Il est l'auteur justement estimé de l'Histoire de la ville et du port de Brest, de la Biographie bretonne, des Gloires maritimes de la France et de beaucoup d'autres travaux épars dans les recueils des Sociétés savantes.

ANDRÉ PORTAIL.

Jacques-André Portail, longtemps considéré comme Nantais — il passa, en effet, toute sa jeunesse à Nantes, où son père fut nommé architecte-voyer en 1705 — naquit à Brest, côté de Recouvrance, le 4 septembre 1695.

Découvert et enlevé à la province par le surintendant des beaux-arts Orry de Vignory, Portail parvint à acquérir une valeur artistique et un talent qui devaient faire de lui un des plus délicieux maîtres du XVIIIème siècle.

« Ce magicien de la sanguine et de la pierre noire, écrit M. A. de Lorme dans son étude sur Jacques-André Portail [Note : L’art à Brest au XVIIIème siècle, par A. de Lorme (Bull. de la Société académique de Brest, t. XXV, 1900], a su, par son habileté prestigieuse à manier le crayon, par le sentiment délicat et l'élégance qui règnent dans ses œuvres, nous faire revivre dans tout leur éclat les merveilleuses fantaisies du règne de Louis XV et rivaliser ainsi avec Watteau, Nattier et Lancret. Il montre dans ses dessins, avec une sûreté de coup d'œil incomparable et un véritable génie pour saisir les attitudes, une précision et une douceur qui en font de petites merveilles de poésie, de vérité et de charme pénétrant ».

Modeste et sans grande ambition, Portail devint dessinateur du Roi, garde des tableaux des musées de la couronne et arriva comme en se jouant à la renommée.

ARMAND ROUSSEAU.

Le nom d'Armand Rousseau rappelle le souvenir d'un grand citoyen.

Il est né à Tréflez (Finistère) le 24 août 1835, mais c'est à Brest qu'il représenta pendant vingt-trois ans au conseil général, qu'il naquit à la vie politique.

Ingénieur, administrateur, soldat, homme politique, M. Rousseau laissa partout une trace éminente de son passage.

En 1870, on lui confia la direction des travaux de défense du camp de Conlie, qu'il transforma rapidement en camp retranché de premier ordre. Élu député en 1871, il devint l'un des membres les plus influents du groupe de la gauche républicaine, fut nommé sous-secrétaire d'État des Travaux publics en 1882 et sous-secrétaire d'État des Colonies, en 1885.

Aux élections générales d'octobre 1885, le rétablissement du scrutin de liste entraîna l'échec des candidatures républicaines dans le Finistère et Rousseau, arraché à la politique, fut nommé conseiller d'État. Le gouvernement l'envoya à Panama pour constater l'état d'avancement du canal interocéanique et les possibilités d'achèvement de l'œuvre entreprise par M. de Lesseps. Nul témoignage plus éclatant de confiance ne pouvait lui être décerné.

Il fut désigné, en 1894, pour succéder à M. de Lanessan, en qualité de gouverneur général de l'Indo-Chine, et, quelques mois après, les délégués sénatoriaux du Finistère, voulant acquitter envers M. Rousseau la vieille dette de la démocratie bretonne, le choisirent pour les représenter au Sénat.

M. Armand Rousseau mourut subitement à Hanoï, le 10 décembre 1896, sans qu'il lui ait été donné de poursuivre, dans notre domaine colonial, son œuvre déjà féconde. Sous son habile direction, en effet, la pacification du Tonkin devint suffisamment complète pour permettre au gouvernement de consacrer la plus grande partie de ses efforts au développement économique du pays.

JACQUES SANÉ.

Une rue et une place de l'Annexion portent le nom de Sané.

Jacques Sané, né à Brest le 18 février 1740, fut un ingénieur constructeur du plus grand mérite. Les qualités nautiques des vaisseaux dont il donna les plans ou surveilla l'exécution surpassaient ce qu'on avait vu jusqu'alors, et c'est pourquoi la réputation de Sané grandissait chaque jour.

Il devint directeur du port de Brest sous la Convention, ordonnateur sous le Directoire, inspecteur des constructions de la marine depuis Saint-Malo jusqu'à Bayonne sous le Consulat, officier de la Légion d'honneur et baron sous l'Empire.

C'est à Sané qu'on doit le plan-type du Pluton (1802), qui servit à la construction des petits vaisseaux de 74, ceux du Commerce de Paris et de l'Austerlitz (1808), modèles des navires de 110 canons et de 118 ; puis, deux ans après, le plan de la Justice, d'après lequel on construisit un grand nombre de frégates.

Après soixante-trois ans de services, Sané fut mis à la retraite en 1817, brusquement et sans avis préalable, bien qu'il eût conservé toutes ses facultés. Il en conçut un très vif chagrin qui ne fit que s'accroître avec les années.

Aussi combien furent grandes l'émotion et la joie de ce vieillard de quatre-vingt-neuf ans, lorsque, onze ans plus tard, en 1828, il vit entrer dans son cabinet le ministre de la Marine, qui venait le chercher pour le conduire aux Tuileries ! C'était le roi Charles X qui avait voulu lui-même, en présence de ses ministres, attacher sur la poitrine du baron Sané la plaque de grand-officier de la Légion d'honneur.

Sané ne survécut que trois ans à cette réparation tardive. Il mourut à Paris le 22 août 1831. Dans le discours qu'il prononça sur sa tombe, Charles Dupin désigna à l'admiration et à la reconnaissance de la France celui qu'il appelait le « Vauban de la marine, l'homme, disait-il, que l'ancienne monarchie a encouragé, que la République a respecté, que les honneurs sont venus chercher et que l'estime toujours croissante de trois générations maritimes a comblé de ses hommages ».

SANQUER.

M. Sanquer — dont le nom a été donné à l'une des plaques du quartier de l'Annexion — naquit à Morlaix le 10 juillet 1841 et mourut à Brest le 18 juin 1898.

Ancien capitaine du génie, il fut nommé conseiller municipal de Brest en 1882 et premier adjoint au maire en 1884. Pendant quatorze ans, M. Sanquer dirigea le service des travaux communaux. Il contribua puissamment à l'embellissement de la ville, à l'amélioration de la voirie, à la construction et à la réfection de nos écoles. On lui doit la tranchée, dans les fortifications, de la porte Fautras, et la transformation des glacis en squares et jardins, qui sont encore la parure extérieure de Brest.

M. Sanquer était un administrateur intègre et d'un dévouement sans bornes, un républicain convaincu épris de progrès, de liberté et de justice sociale.

JEAN-BAPTISTE TOUROT.

La rue Tourot honore la mémoire de Jean-Baptiste Tourot, maire de Brest de 1799 à 1800 et de 1802 à 1808. Lorsqu'il cessa ses fonctions, M. Miollis, préfet du Finistère, lui exprima « les sentiments de reconnaissance, de respect et d'amour auxquels il acquit de si justes droits, par une gestion infiniment probe et par un zèle le plus exemplaire, pendant tout le temps que dura son exercice ».

« Les qualités de M. Tourot, ajoutait-il, sont vraiment faites pour servir de modèle à tous ceux qui remplissent de semblables fonctions ». Et le conseil municipal déclara que ce magistrat « avait bien mérité de la chose publique ».

AMIRAL VILLARET-JOYEUSE.

L'amiral Villaret-Joyeuse n'est pas né à Brest, mais c'est en vue de nos côtes que, pour protéger un convoi de blé qui arrivait d'Amérique, il soutint pendant trois jours, en 1794 (prairial an II), contre l'amiral anglais Howe, une lutte inégale et terrible qui nous coûta huit mille hommes et sept vaisseaux. Son nom est désormais inséparable de l'héroïque bataille dans laquelle s'immortalisèrent les marins du Vengeur.

HIPPOLYTE VIOLEAU.

Hippolyte Violeau est un enfant de Brest ; il y naquit le 13 juin 1818 et y mourut le 24 avril 1892.

C'était un poète délicat et fleuri, un conteur élégant, spirituel et disert. Violeau publia son premier ouvrage. les Loisirs poétiques, en 1841. Les années suivantes, il adressa ses vers à l'Académie des Jeux Floraux, à Toulouse, où ils obtinrent les fleurs poétiques, souvenir de Clémence Isaure, et, à cette occasion, la ville de Brest, qui suivait ses succès avec attention, lui fit présent d'un coffret contenant mille francs en piéces d'or.

En 1848, il publia le livre intitulé Les mères chrétiennes, qui fut couronné par l'Académie française. Puis vinrent successivement les Paraboles, Amice de Guermeur, les Veillées bretonnes, les Récits du foyer, la Maison du cap, que l’on a souvent comparée, pour le style et l'exécution, à Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, et enfin les Surprises de la vie, livre qui passe pour le plus remarquable de ses ouvrages.

Hippolyte Violeau renonça de bonne heure à la littérature, jugeant sans doute que son œuvre était achevée.

Les vingt dernières années de sa vie s'écoulèrent dans les joies du foyer et dans les affections d'une famille à laquelle il était profondément dévoué. Il aimait à recevoir, dans sa maison, rue de Paris. N° 14, en Lambézellec, quelques amis fidèles que charmaient son fin talent de causeur et son esprit toujours alerte et délicat.

(Louis Delourmel, 1946).

© Copyright - Tous droits réservés.