|

Bienvenue ! |

LE PONT NATIONAL ou de RECOUVRANCE A BREST |

Retour page d'accueil Retour Ville de Brest

** BREST ET SON PASSE **

LE PASSAGE PAR BATEAUX.

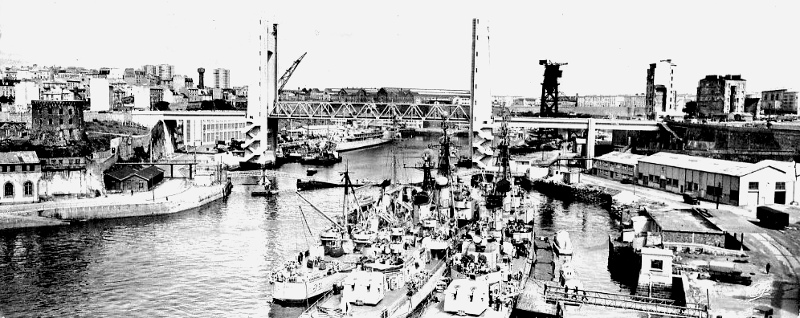

Le pont de Recouvrance de 1954

Autrefois, et jusqu'à l'établissement du pont actuel qui fut inauguré le 23 juin 1861, la communication entre les deux rives de la Penfeld se faisait au moyen de bateaux.

Les droits de passage et de péage, qui consistaient en un prélèvement annuel, dans chaque ménage, de dix deniers à Recouvrance et d'une gerbe d'avoine dans les paroisses de Plouzané, Quilbignon et Guilers, appartenaient depuis plusieurs siècles à la famille du Châtel, quand ils furent vendus en 1687, pour la somme de 2 700 livres, à Claude Ollivier, conseiller du roi et médecin de la marine, à Brest.

Le service du passage n'était alors assuré que par deux bateaux « calfatés avec du foin et conduits, le plus souvent, par des enfants ou les passagers eux-mêmes », au moyen de bâtons, faute d'avirons. Il en résultait de fréquents accidents, tel celui qui motiva la lettre suivante écrite, le 18 avril 1689, par l'intendant Desclouzeaux au ministre de la Marine :

« Ce matin, à la pointe du jour, il s'est trouvé sur le passage de Brest à Recouvrance une si grande quantité de monde que, sans considérer, ils se sont embarqués et ont si fort chargé le bac qu'il a coulé à fond, sitôt qu'il a été parti du bord. Il s'en est noyé, dit-on, trente à trente-deux. C'est un fâcheux accident. J'ai appris que M. le maréchal d'Estrées voulait qu'on fit un pont flottant, ce qui coûtera beaucoup d'argent et de bois ».

Un autre jour que les habitants de Recouvrance, leur clergé en tête, se rendaient à Brest pour se joindre à la procession du vœu de Louis XIII, à laquelle ils étaient tenus d'assister, soixante d'entre eux se noyèrent par suite, tant du gros temps que de la négligence des bateliers et du mauvais état des bateaux.

La Communauté s'émut du danger que présentait le passage et, en 1691, elle intenta un procès à M. Ollivier pour l'irrégularité du service qu'il devait assurer. Ce dernier ne pouvait s'empêcher de reconnaître l'insuffisance et le mauvais entretien des chaloupes, mais il se retranchait derrière le refus des passagers à payer les redevances.

Les habitants des campagnes ne versaient pas la gerbe d'avoine et ceux de Recouvrance les dix deniers auxquels chaque ménage était assujetti par année. Quant aux habitants du côté de Brest, ils déclinaient toute obligation d'un paiement quelconque, n'étant pas mentionnés, disaient-ils, dans les actes constitutifs du péage.

Il était nécessaire qu'un règlement précisât les droits et les obligations réciproques des parties. C'est ce que fit le sénéchal de Brest, par sa sentence du 17 mai 1692, portant que M. Ollivier fournirait et entretiendrait au moins deux grands chalands et huit chaloupes à deux avirons qui ne pourraient être employés à d'autre usage qu'a celui de passage de Brest à Recouvrance et de Recouvrance à Brest.

En retour de ces obligations, il lui serait payé : un denier, par tout piéton, passant ou repassant ; deux deniers, par « bête à quatre pieds » et six deniers par voiture ou charrette quelconque, à l'exception des habitants de Plouzané, Guilers et Quilbignon, et de ceux en dehors de l'enceinte, qui seraient seulement tenus de payer annuellement une gerbe d'avoine par hostel.

En 1716, les bateaux de passage étaient au nombre de trente-deux et affermés à un nommé Tardy qui percevait par jour, de chacun des bateliers, une redevance de six sols, au moyen de laquelle ceux-ci étaient maîtres d'exploiter le passage selon leur bon plaisir. Ils s'entendaient pour ne tenir planche qu'un seul à la fois, chargeaient à couler bas et réduisaient ainsi le nombre de leurs voyages, tout en les rendant plus fructueux.

C'est pour remédier à ces abus qu'un règlement de 1754 fixa le prix du passage à un denier par personne, avec ordre aux passeurs de partir quand douze personnes seraient embarquées. Les gens pressés pouvaient payer les douze deniers nécessaires et se faire passer aussitôt.

PROJETS DE PONT SUR LA PENFELD.

L'idée d'un pont sur la Penfeld date de 1689 ainsi qu'en témoigne la lettre suivante que le ministre de la Marine Seignelay écrivait à l'intendant, quelques jours après la catastrophe, le 18 avril, que nous avons relatée : « L'accident arrivé au bac de Brest est très fâcheux, et il est nécessaire que vous voyiez, avec ceux à qui il appartient, les moyens de prévenir un pareil inconvénient à l'avenir. Cependant, Sa Majesté a résolu de faire bâtir le pont flottant que M. le maréchal d'Estrées demande et il faut que vous vous mettiez en état de le construire incessamment ».

M. Desclouzeaux adressa les devis d'un pont flottant, évalué à 8 680 livres et mesurant quatre cents pieds de longueur sur dix de largeur, sur lequel auraient pu passer, soit une charrette, soit quatre fantassins ou deux cavaliers de front ; mais le ministre trouva la dépense trop élevée et fit connaître qu'il voulait « un simple ponton, capable de porter cent hommes d'un bord à l'autre, en se halant sur une cinquenelle comme pour un bac ».

Les préoccupations de la guerre firent abandonner ce projet, qui ne fut guère repris que vers 1830, à la suite des nombreuses doléances de la municipalité et des habitants.

La ferme des bacs et bateaux desservant le passage était alors adjugée à M. Le Bihan au prix de 35 000 francs par an. « Et le service, lisons-nous dans les journaux de l'époque, n'est assuré que par des enfants ou des vieillards qui n'ont pas la force nécessaire pour ce dur métier. Par coups de vent, on met une demi-heure pour traverser et il faut encore que les passagers prennent les avirons. Chaque cale d'embarquement ne possède qu'un seul fanal qui, souvent, s'éteint et, l'hiver, il faut de l'adresse et du bonheur pour embarquer et débarquer dans l'obscurité ».

LE PROJET TROTTÉ DE LA ROCHE.

La mise à l'étude d'un pont sur la Penfeld, ordonnée par les ministres de la Marine et des Travaux publics, stimula le zèle de nos ingénieurs et de plusieurs de nos concitoyens.

M. Trotté de la Roche, directeur des travaux hydrauliques, présenta un projet de pont suspendu qui, partant du bastion de Sourdéac, au château, aurait joint le quai de Recouvrance un peu au-dessus de la cale du passage et donné issue aux vaisseaux de tout rang, au moyen d'un canal latéral. Mais ce canal n'aurait laissé passer les bâtiments que pendant quelques heures de marée, et cette raison fit écarter le projet de M. Trotté de la Roche.

LE PROJET KERMAREC.

M. Kermarec, chef des pompiers de la marine, présenta à l'Exposition de Brest de 1839 le projet d'un ouvrage qui devait occuper le même emplacement que notre pont actuel. Il se composait en réalité de deux ponts superposés. Le pont inférieur, destiné aux piétons et aux voitures, était établi de plain-pied avec les deux quais et comportait, à l'endroit du chenal, un pont mobile, pour le passage des navires.

Si ce dernier était ouvert, les gens pressés pouvaient accéder par quatre escaliers au pont supérieur, qui ne devait s'ouvrir que pour les vaisseaux de premier rang, complètement gréés.

LE PROJET TRISTCHLER.

Ce ne fut pas un pont qu'imagina, en 1842, l'architecte brestois, M. Aristide Vincent, mais un tunnel qui aurait passé sous la Penfeld, comme celui de Londres sous la Tamise.

L'année suivante, un autre architecte, M. Tristchler, présenta un projet qui se résumait ainsi. Il établissait, à un mètre de distance de l'arête des quais, deux ponts fixes en maçonnerie reliés à un pont suspendu qui traversait le chenal et était couronné par une courbe de suspension en fonte, s'appuyant sur chacun des ponts fixes.

Les bâtiments de servitude de la rade pouvaient passer librement sous le tablier placé à quinze mètres au-dessus du niveau de la haute mer ; le pont s'ouvrait, sur une largeur de vingt mètres, pour le passage des vaisseaux de premier rang ; la courbe de suspension, placée à cinquante-trois métres au-dessus des plus hautes marées et à laquelle on accédait par de larges escaliers, permettait aux piétons de franchir la Penfeld, même quand le pont était ouvert.

Appuyé par le conseil municipal, le projet de M. Tristchler semblait devoir être accueilli, quand une décision du ministre des Travaux publics vint détruire toutes les espérances. « Le service des relations entre Brest et Recouvrance, disait sa dépêche, est assuré d'une manière facile et peu coûteuse, et l'établissement d'un pont entre ces deux points, quel que fût le système de construction, entraînerait beaucoup de sujétion pour les mouvements de la marine et donnerait lieu à de graves difficultés ».

Quelque péremptoire que fût cette fin de non-recevoir, l'établissement d'un pont ne cessait pas d'être l'objet de la préoccupation générale.

En 1849, M. Bizet, maire de Brest, animé de la louable intention de lier son nom à une création, point de départ de tout progrès matériel et moral de la ville et résolu à déployer, pour l'obtenir, un zéle que les obstacles n’avaient fait qu’exciter, reprit, dès son entrée en fonctions, la question du pont sur la Penfeld.

Grâce à l'influente intervention de M. Lacrosse, sénateur du Finistère, cet établissement fut enfin déclaré d’utilité publique.

Chacun attendait la sanction gouvernementale du projet Tristchler, qui avait recueilli tous les suffrages, quand on apprit que le conseil général des ponts et chaussées, puis le ministre avaient donné leur préférence à un nouveau projet qui venait de surgir : celui de MM. Cadiat, architecte, et Oudry, ingénieur des ponts et chaussées.

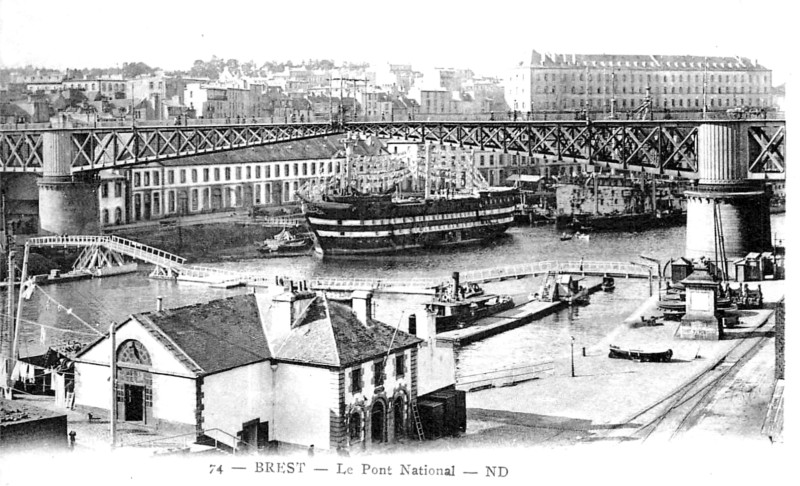

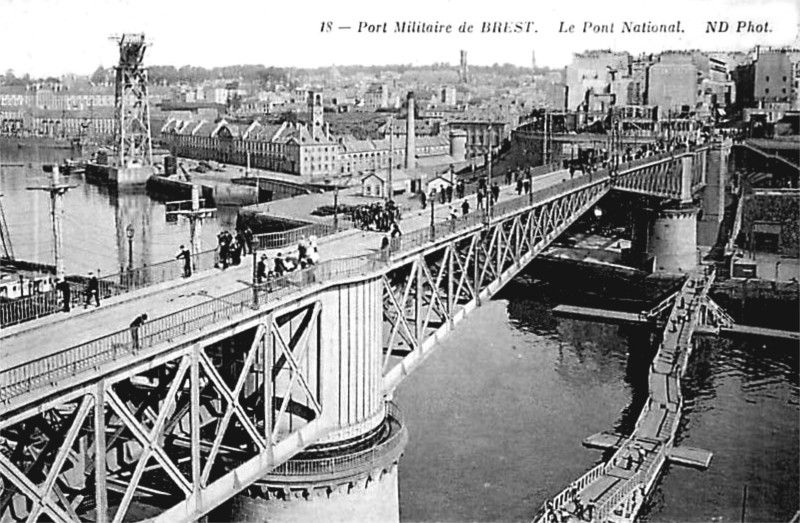

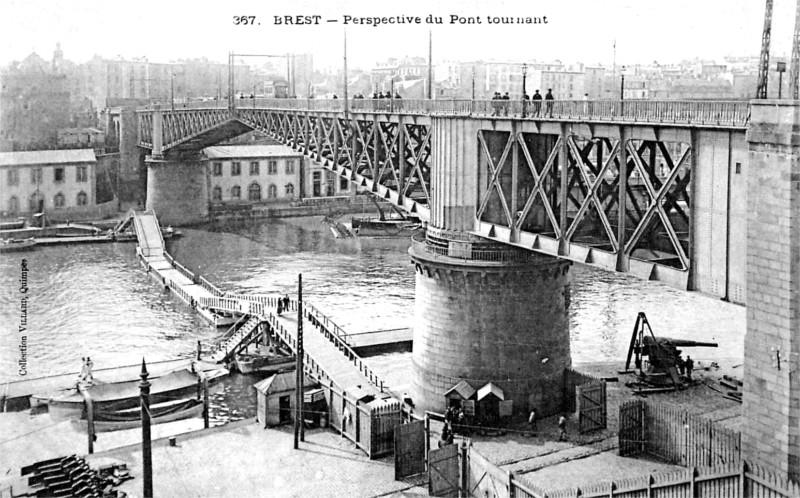

LE PONT ACTUEL.

Commencés vers la fin de 1856, sous la direction de M. de Carcaradec, ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement, les travaux de construction du pont ne furent terminés qu'en 1861. La partie métallique, exécutée par M. Schneider, dans ses ateliers du Creusot, se compose de deux volées tournantes d'environ cinquante-deux mètres de portée ; chacune équilibrée sur une pile de maçonnerie au moyen de deux culasses arrière et roulant sur des galets coniques en fonte.

Bien que le poids de chaque volée atteigne 750 000 kilogrammes, quatre hommes suffisent à la manœuvre de rotation du pont.

Cette audacieuse construction coûta 2 millions 800 000 francs, dont 700 000 francs furent donnés par la ville.

Le pont fut inauguré le dimanche 23 juin 1861.

[Note : En Septembre 1944, le Pont National s'écroule dans la rivière pendant les bombardements de la libération de Brest de l'occupation allemande. Le pont actuel date de 1954 et sera inauguré le 17 juillet 1954. Caractéristiques du pont : La travée mobile, poutre en treillis en acier mesure 88 mètres de long et pèse 525 tonnes. Elle se déplace sur quatre pylônes en béton armé s'élevant à 64 mètres au-dessus des quais. Trois positions sont possibles : 1° L'ouverture l'élève à 53 mètres au-dessus du niveau des basses marées ; 2° La fermeture est à 27 mètres ; 3° et une position de sécurité abaisse la travée au niveau de l'eau pour qu'elle puisse être évacuée et mise à l'abri . Une restauration et réhabilitation du pont aura lieu en 2011].

(Louis Delourmel).

© Copyright - Tous droits réservés.