|

Bienvenue ! |

LE PORT DE COMMERCE DE BREST |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Brest"

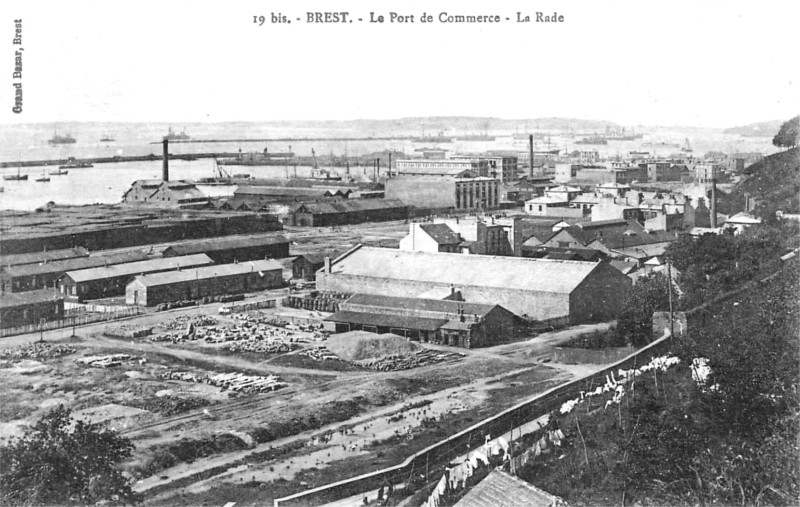

L'ANCIEN PORT MARCHAND.

Il y a deux cents ans — et jusqu'au milieu du siècle dernier — toute l'activité commerciale de Brest et de Recouvrance se concentrait sur les deux rives de la Penfeld : le quai Tourville et le quai Jean-Bart, où se trouvait le port marchand.

Il était d'un accès difficile, car les navires, après avoir doublé la Pointe, devaient éviter l'écueil de la Rose qui émergeait à l'entrée du chenal.

C'est sur la Rose que, de temps immémorial — quand les Brestois étaient sous la domination du gouverneur du château — tout futur mari devait aller, en plongeant, arracher une poignée de goémon pour prouver qu'il était bon marin.

Les premiers travaux de dérasement de cette roche, accomplis vers 1860, étaient insuffisants, car l'écueil formait encore un plateau qui n'avait guère que cinq mètres à marée basse. Le dérasement total, à l'aide d'appareils à air comprimé, fut terminé, en 1881, sous la direction de M. Villotte, ingénieur des ponts et chaussées.

***

L'encombrement des quais du port marchand fut, de tout temps, l'objet des plus vives doléances.

Dès 1740, les maîtres de navires se plaignent de ne pouvoir décharger leurs marchandises, « la plus grande partie des quais étant réservée pour le service du Roy, et le peu de place qui reste étant employé, trois jours par semaine, aux marchés ou à la réparation des bateaux de passage ».

Et plus les années passent, plus s'accroît, pour les marines militaire et marchande, la gène de se trouver réunies sur les rives de la Penfeld ; les postes d'amarrage sont presque toujours occupés par les bâtiments de guerre.

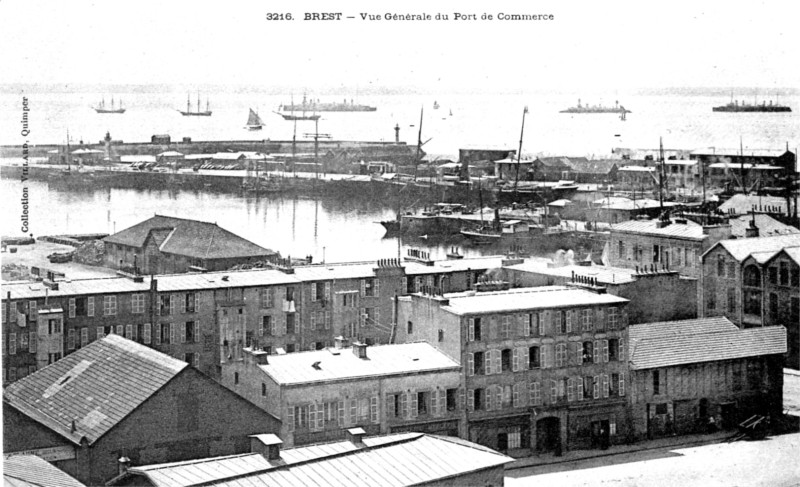

En 1850, le port de commerce reçoit une moyenne de quatre-vingts navires par mois, et on met quinze et vingt jours avant de commencer le débarquement de cargaisons dont le transport n'a souvent exigé que vingt-quatre heures. Il n'est pas rare de voir une cinquantaine de navires sur rade qui attendent un mois avant de pouvoir entrer dans le port.

C'est à partir de 1850 que municipalité et Chambre de commerce vont coordonner leurs efforts et multiplier leurs démarches pour obtenir la création d'un port à Porstrein.

L'ANSE DE PORSTREIN.

Deux siècles auparavant — M. de Clerville, en 1667 ; Vauban, en 1683 ; Desclouzeaux, en 1697, avaient demandé l'établissement d'un port de commerce distinct du port militaire, et choisi son emplacement dans l'anse de Porstrein.

Trois anses découpaient autrefois ce rivage : l'anse de Porstrein au-dessous du château et des remparts du cours Dajot ; l'anse Grivart au bas des rochers du Merle-Blanc et l'anse Pauilic-al-Lor sur l'emplacement de laquelle s'élève l'usine à gaz.

« Faire le tour de Porstrein » était autrefois l’une des promenades favorites des Brestois.

Au sortir de la ville par la porte de Landerneau, on suivait un chemin — sur lequel a été tracée l'avenue de la Gare — qui aboutissait aux guinguettes du « Petit Jardin ». On longeait ensuite le pittoresque sentier de Porstrein qui dominait la rade et on rentrait à Brest par le bas du cours Dajot.

PROJETS DIVERS D’UN PORT DE COMMERCE.

Chaque fois que les circonstances provoquaient une grande activité commerciale ou militaire, on pensait à la création d'un port marchand.

C'est ainsi que lors de la guerre d'Amérique (1778) pendant laquelle on comptait sur notre rade jusqu'à 81 vaisseaux de haut bord et 60 frégates, l'encombrement de l'entrée de la Penfeld fit éclore de nouveaux projets.

En 1769, un plan de l'ingénieur de la marine Blondeau plaçait le port marchand dans l'anse de Lanninon.

Son successeur, M. Trouille, le fixait à Porstrein et le reliait au port militaire par un canal, là où était construit le tunnel de la voie ferrée de l'arsenal. Ce projet reçut un commencement d'exécution, en 1788, mais les événements politiques firent suspendre les travaux.

On trouve, en 1810, un nouveau projet de M. Trouille, alors ingénieur en chef des ponts-et-chaussées et directeur des travaux maritimes à Brest. Il comprend un bassin de dix hectares, avec mille quatre cents mètres de quais, trois formes de radoub dans les terre-pleins, et un canal de communication avec le port militaire par les fossés du château.

Ce ne fut qu'en 1836 qu'une décision ministérielle admit, en principe, la nécessité d'un port à Porstrein, et cet emplacement fut alors vivement combattu par M. Aristide Vincent, ingénieur civil, qui demandait la construction du port à Landévennec, et surtout M. Leroy de Keraniou, ancien capitaine au long cours qui mena une vigoureuse campagne pour l'établissement du port de commerce dans l'anse de Kerhuon.

Le port de Porstrein sortit enfin victorieux des longues épreuves qu'il avait eu à subir et fut décrété par décision impériale du 24 août 1859.

ÉTABLISSEMENT DU PORT A PORSTREIN.

Les premiers travaux commencèrent en 1861 par l'excavation de la falaise de Poullic-al-Lor, la construction de la jetée ouest et des rampes de la gare.

Dès 1865, le port de commerce fut transféré des quais de la Penfeld à Porstrein, et la plupart des boutiquiers de l'ancien port marchand vinrent s'installer sur les terre-pleins des bassins en construction.

Un ordre du préfet maritime, en date du 7 septembre 1865, prescrivit qu'à partir du 1er octobre suivant les navires de la marine marchande ne seraient plus admis dans l'avant-port militaire.

Les travaux coûtèrent environ vingt millions et ne furent entièrement terminés qu'en 1879.

Entre temps (1869), le génie militaire, cédant aux sollicitations de la ville, fit édifier, moyennant une subvention de 30 000 francs, l'escalier du cours Dajot, et de 1865 à 1874 les transatlantiques français de la ligne de New-York firent escale à Brest.

Depuis cette époque, à chaque renouvellement de la convention postale entre la France et New-York, des ardents pionniers de Brest-Transatlantique, tels les amiraux Réveillère et Galache, le sénateur Pichon, le président de la Chambre de commerce Marfille, M. Casimir-Périer menèrent en vain la campagne la plus ardente pour l'adoption de Brest, tête de ligne entre les deux continents.

Une forme de radoub, dont la longueur atteint deux cent vingt-cinq mètres, indispensable au port d'attache d'une ligne de paquebots rapides, a été construite en 1903.

Pendant La guerre 1914-1918, les Américains ont démontré expérimentalement le bien-fondé de la cause Brest-Transatlantique.

De mars à novembre 1918, notre rade reçut, chaque mois, sans encombre, sans qu'on ait eu à signaler le moindre accident de mer, des trente et quarante paquebots amenant en France des centaines de mille hommes et des milliers de tonnes de matériel et de denrées.

Nous avons vu le Leviathan que Liverpool ne pouvait recevoir — parce qu'inaccessible, sauf par certaines marées, aux navires de 50 000 tonnes — arriver sur rade avec treize grands paquebots qu'escortait une nuée de patrouilleurs accourus à leur rencontre. En six heures, quarante-huit mille hommes étaient débarqués. Et quarante-huit heures après, les navires avaient fait leur charbon, embarqué l'eau et les vivres ; tout le convoi, le Leviathan en tête, retournait aux États-Unis.

« Brest est le grand port de l'Europe », affirmait, en 1918, l'amiral Wilson, commandant en chef des bases navales américaines de l'Atlantique.

On le dit, hélas ! depuis un siècle.

(Louis Delourmel).

© Copyright - Tous droits réservés.