|

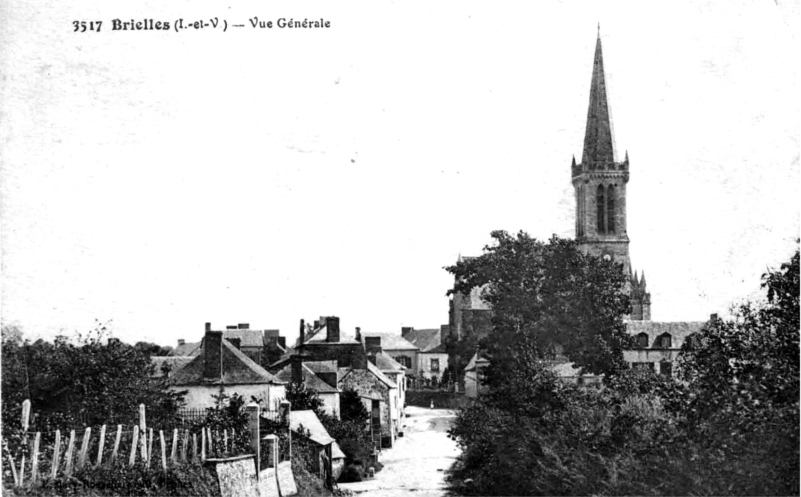

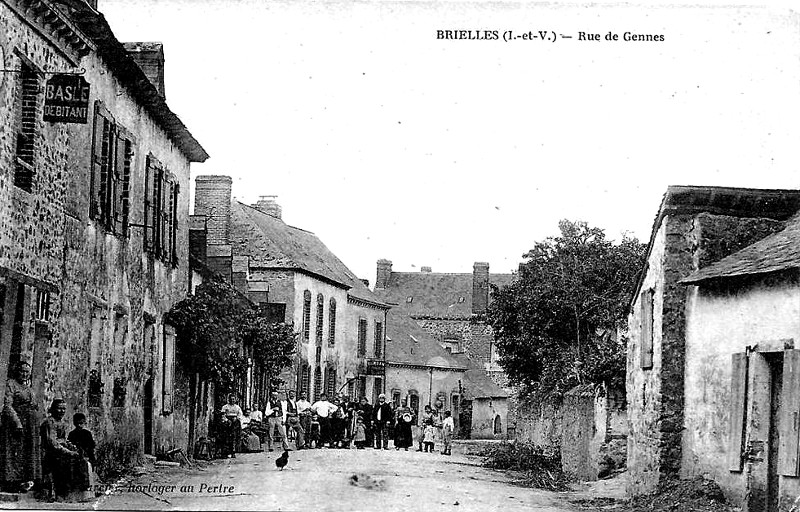

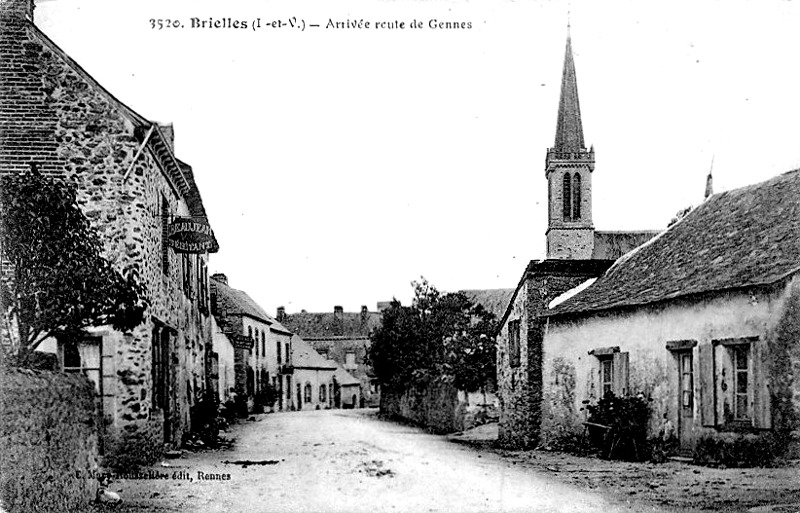

Bienvenue chez les Briellois |

BRIELLES |

Retour page d'accueil Retour Canton d'Argentré-du-Plessis

La commune

de Brielles ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BRIELLES

Brielles vient, semble-t-il, de l'ange Gabriel.

Dès 1087 Brielles existait comme paroisse, et à cette époque l'évêque de Rennes Sylvestre confirma le don de son église, « ecclesiam parochiae que vocatur Brielles », aux Bénédictins de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers. La cure de Brielles fut pendant un certain temps unie au prieuré de ce nom, mais elle en était distraite aux siècles derniers, quoique l'abbé de Saint-Serge conservât toujours le droit de présenter le recteur. Ce dernier jouissait en 1646 de 500 livres de rente, d'après un Rolle ms. de l'évêché de Rennes (Pouillé de Rennes).

La paroisse de Brielles dépendait autrefois de la Châtellenie du Désert et de l’ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : Brielles (en 1087), ecclesia de Briellis (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Brielles : Michel Cordon (il prêta serment à l'abbé de l'abbaye Saint-Serge le 7 octobre 1305), Jean Placier (en 1601 et en 1605), Vincent Le Maczon (en 1609 et en 1626), Pierre Placier (en 1615 ?), Pierre Régnault (en 1618 ?), Jean Catin (1626-1638), Jean Gilbert (1638-1651), Jean Le Maistre (1652-1659), Gilles Hévin (1659-1675), Julien Poirier (1675-1682), Vincent Poirier (1683-1717), Guillaume Le Chartier (1717-1742), Jean Bouscher (1742-1755), Thomas Colliez (1756-1757), Jean-François Corbin (1757-1765), Pierre-Claude Raymondet (1766-1767), Germain Cordé (1767-1789), François-Mathurin Georgin (1803-1837), Jean-Baptiste Guet (1837-1871), Joseph Lorent (à partir de 1871), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Brielles en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Brielles en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de BRIELLES

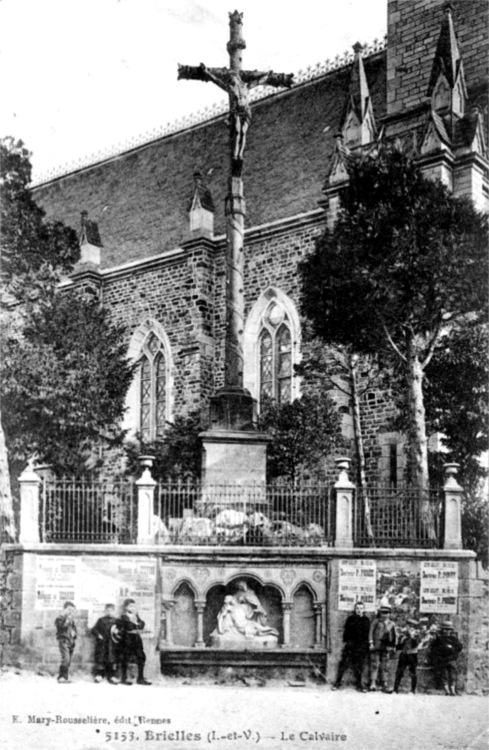

![]() l'église

de la Sainte-Trinité (1859-1862). Dédiée à la Sainte Trinité, l'église

de Brielles a été reconstruite complètement au milieu du XIXème siècle

par M. Mellet, architecte. La première pierre en fut bénite le 22 novembre

1859. C'est une simple croix, de style ogival flamboyant, décorée

d'autels, stalles et chaires en bois sculpté, oeuvre de M. Hérault. On y

conserve une relique insigne de sainte Anastasie, dont une partie a été déposée

dans un corps de cire. On prétend qu'elle fut donnée par le cardinal

Robert Guibé. Ce qui paraît certain, c'est qu'en 1508 elle était déjà vénérée

à Brielles. En 1661 fut érigée dans cette paroisse la confrérie de la

Sainte-Trinité et de Sainte-Anastasie, à laquelle le pape Alexandre VII

accorda de nombreuses indulgences. La confrérie du Rosaire y fut aussi établie

le 27 août 1605. La confrérie du Saint-Sacrement ne date que de 1728 et

fut enrichie d'indulgences par le pape Benoît XIII. Toutes ces confréries

subsistent encore à la fin du XIXème siècle. Le retable du maître-autel date de 1862. L’autel de sainte

Anastasie date de 1864-1865. Le recteur Vincent Le Maczon (décédé le 10

janvier 1626 et inhumé le 12 au pied du maître-autel, fonda, par testament

du 8 janvier 1621, trois messes par semaine en son église et légua 800

écus à la fabrique et aux pauvres ;

l'église

de la Sainte-Trinité (1859-1862). Dédiée à la Sainte Trinité, l'église

de Brielles a été reconstruite complètement au milieu du XIXème siècle

par M. Mellet, architecte. La première pierre en fut bénite le 22 novembre

1859. C'est une simple croix, de style ogival flamboyant, décorée

d'autels, stalles et chaires en bois sculpté, oeuvre de M. Hérault. On y

conserve une relique insigne de sainte Anastasie, dont une partie a été déposée

dans un corps de cire. On prétend qu'elle fut donnée par le cardinal

Robert Guibé. Ce qui paraît certain, c'est qu'en 1508 elle était déjà vénérée

à Brielles. En 1661 fut érigée dans cette paroisse la confrérie de la

Sainte-Trinité et de Sainte-Anastasie, à laquelle le pape Alexandre VII

accorda de nombreuses indulgences. La confrérie du Rosaire y fut aussi établie

le 27 août 1605. La confrérie du Saint-Sacrement ne date que de 1728 et

fut enrichie d'indulgences par le pape Benoît XIII. Toutes ces confréries

subsistent encore à la fin du XIXème siècle. Le retable du maître-autel date de 1862. L’autel de sainte

Anastasie date de 1864-1865. Le recteur Vincent Le Maczon (décédé le 10

janvier 1626 et inhumé le 12 au pied du maître-autel, fonda, par testament

du 8 janvier 1621, trois messes par semaine en son église et légua 800

écus à la fabrique et aux pauvres ;

![]() l'ancien

prieuré Notre-Dame, aujourd'hui disparu. « D'azur à une Nostre-Dame

d'or ». « Dans la première moitié du XIème siècle, l'église et la

cure de Brielles, ainsi que les droits en dépendant, étaient partagés

plus ou moins inégalement entre trois possesseurs. D'abord le prêtre qui

desservait la paroisse ; il s'appelait Orri ; puis un laïque, Hamelin, qui

devait être le principal seigneur de la paroisse, car dans un acte du

prieuré de Gennes il est désigné sous le nom d'Hamelin de Brielles ;

enfin, un autre laïque nommé Godefroy, qui semble avoir été un cousin

d'Hamelin (M. de la Borderie, Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, p. 147).

Orri avait un fils appelé Tébaud et un frère nommé Ernaud ; il confia

son fils à ce dernier, et Ernaud le conduisit à Saint-Serge d'Angers pour

l'y faire admettre au nombre des moines. Orri donna en cette circonstance à

l'abbaye la cure de Brielles avec toutes ses dépendances et tous ses

droits, un verger et une pâture au-dessous du presbytère, et un trait de dîme,

« totum presbyteratum et virgultum et herbagium subtus monasterium et

tractum decimae » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Serge d'Angers). Cette

donation fut aussitôt approuvée par l'évêque et le Chapitre de Rennes.

Peu après, Hamelin de Brielles, lui aussi, se fit moine à Saint-Serge

d'Angers ; à cette occasion, et du consentement de son fils Tesson, il

donna à ce monastère tout ce qu'il avait dans les dîmes et les offrandes

de l'église de Brielles, sa part dans les revenus du cimetière, le dixième

de la dîme de son domaine et la dîme de ses moulins. Enfin, Godefroy lui-même

et son fils Buteman étant venus à leur tour visiter l'abbaye de

Saint-Serge, lui cédèrent également tous les droits perçus par eux dans

l'église de Brielles et une autre part du cimetière, et en outre ils lui

donnèrent un pré et le dixième de la dîme de leur terre. L'acte qui

contient toutes ces donations n'est pas daté, mais celui qui relate

l'approbation de l'évêque de Rennes, Sylvestre, est expressément daté du

21 février 1087. La donation d'Orri, la première des trois, est donc du

commencement de cette année ou de la fin de 1086 (M. de la Borderie,

Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 149). Un peu plus tard, en 1108, l'évêque

Marbode confirma les moines de Saint-Serge dans la possession de l'église

de Brielles. Ainsi fut définitivement créé le prieuré de ce nom, fondé

dans l'origine pour trois moines (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de

Bretagne, I, 516). Deux siècles plus tard, le 11 janvier 1300, Gilles, évêque

de Rennes, étant venu à Brielles au cours d'une tournée pastorale, eut à

s'occuper de l'état des prieurés de Saint-Serge situés dans cette contrée

de son diocèse. Il y en avait là trois, en effet, ramassés dans un petit

coin, à une lieue à peine l'un de l'autre : Brielles, Gennes et

Saint-Laurent de Goulias. Chacun de ces trois petits bénéfices ne pouvait

plus nourrir qu'un moine, à grande peine encore, surtout celui de Goulias.

Néanmoins, le service divin et (à Brielles et à Gennes) le ministère

paroissial y furent d'abord pendant longtemps convenablement par chacun des

moines qu'y envoyait l'abbaye de Saint-Serge. Mais comme il était arrivé

ailleurs que l'isolement de ces moines, dispersés un par un dans de petits

monastères, avait donné lieu à des abus, un jour vint où les Conciles

interdirent cette pratique et prescrivirent de ne jamais mettre moins de

deux moines par prieuré. En 1231, cette règle avait été appliquée dans

la province de Tours, et l'abbé de Saint-Serge avait alors retiré des

trois prieurés de Brielles, Gennes et Saint-Laurent de Goulias le moine

placé dans chacun d'eux ; puis il avait réuni au domaine de l'abbaye les

biens de ces trois prieurés, y mettant pour continuer le service divin

trois prêtres séculiers gagés par lui. « Ceux-ci, en vrais

mercenaires, ne songeaient qu'à alléger leur besogne, sans s'inquiéter

autrement des intérêts spirituels et temporels dont ils avaient charge.

Cet état de choses se prolongea, toujours empirant, sous l'administration

de cinq abbés, et lors de la visite de l'évêque Gilles à Brielles, il

durait depuis près de soixante-dix ans ». Le résultat se devine sans

peine : le culte était fort mal entretenu, les édifices destinés au culte

ne l'étaient pas du tout et tombaient en ruine ; le mal voulait un prompt

remède. L'évêque manda à Brielles Jean Rebours, abbé de Saint-Serge, et

de son consentement, après s'être convaincu que les revenus des trois bénéfices

mis ensemble suffisaient tout juste à l'entretien de deux personnes, il

unit les prieurés de Gennes et de Saint-Laurent de Goulias au prieuré de

Brielles, et il décida qu'en ce dernier lieu résideraient à l'avenir deux

moines, chargés de desservir les paroisses ainsi que la chapelle de

Saint-Laurent. Il est à remarquer que l'évêque confia formellement aux

moines eux-mêmes le ministère paroissial à Brielles et à Gennes, sans

leur prescrire de se substituer pour cet office des vicaires perpétuels, prêtres

séculiers. En effet, bien que la discipline générale des Conciles interdît

aux moines les exercés fonctions curiales, elle leur en permettait

l'exercice là où l'évêque diocésain le jugeait à propos. Toutefois, le

prieuré de Brielles ne demeura pas uni à la cure de ce nom et il tomba en

commende dans les derniers siècles ; mais ce bénéfice se composa jusqu'à

la Révolution des trois anciens prieurés de Brielles, Gennes et Saint-Laurent

de Goulias. Lorsque François de Rochechouart en fut nommé titulaire en

1734, il prit possession, le 7 septembre, des églises paroissiales de

Brielles et de Gennes, de la chapelle priorale de Saint-Laurent de Goulias

et du manoir prioral de même nom, qui tombait en ruines. Le dernier prieur,

René Briand, affermait en 1788 son bénéfice 1 100 livres, plus l'acquit

de toutes les charges ; or, celles-ci étaient nombreuses : il fallait payer

430 livres de décimes, — 600 livres d'honoraires au chapelain de

Saint-Laurent, — la portion congrue du recteur et des deux vicaires de

Gennes, — des rentes à l'abbé de Saint-Serge, à celui de la Roë, à

l'abbesse de Saint-Georges, au seigneur de Gennes, au Petit-Séminaire de

Rennes, au chapelain des Quatre-Evangélistes de Rennes, etc .; — il

devait, de plus, faire dire trois messes par semaine en l'église de

Brielles, autant en celle de Gennes et autant en la chapelle de

Saint-Laurent ; — il lui fallait, enfin, entretenir les chanceaux de ces

trois édifices. Les revenus du prieuré consistaient surtout en dîmes dans

les paroisses de Brielles et de Gennes ; il y avait aussi un petit domaine

proche consistant en un logis prioral ruiné au siècle dernier, en un

jardin et en quelques pièces de terre. Le tout était estimé en 1790

valoir 2 642 livres de rente ; mais comme les charges atteignaient le

chiffre de 1 587 livres 6 sols, il ne demeurait que 1 054 livres 14 sols de

revenu net au prieur de Brielles. A la fin du XIXème siècle il ne reste de

ce bénéfice qu'une maison insignifiante voisine du bourg et appelée

encore le Prieuré. Liste des prieurs de Brielles : — Guy Daumair, prêtre

du diocèse de Saint-Malo, prieur commendataire, vers 1530. — François

Goguet, simple clerc, résigna en 1701. — Pierre Carnet, prêtre de Paris,

docteur en théologie, fut pourvu le 22 mai 1701 ; décédé vers 1734. —

François de Rochechouart-Faudras, clerc de Toulouse, prit possession le 7

septembre 1734 ; décédé vers 1756. — Jean-Baptiste Bardon de Ségonzac,

vicaire général de Périgueux, prit possession le 5 avril 1756 ; décédé

en 1778. — René Briand, clerc de Vannes, né à Peillac, fils de

Guillaume Briand et de Perrine Boyer, prit possession le 24 mars 1779. En

1790 il habitait Paris ; ce fut le dernier prieur (Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

prieuré Notre-Dame, aujourd'hui disparu. « D'azur à une Nostre-Dame

d'or ». « Dans la première moitié du XIème siècle, l'église et la

cure de Brielles, ainsi que les droits en dépendant, étaient partagés

plus ou moins inégalement entre trois possesseurs. D'abord le prêtre qui

desservait la paroisse ; il s'appelait Orri ; puis un laïque, Hamelin, qui

devait être le principal seigneur de la paroisse, car dans un acte du

prieuré de Gennes il est désigné sous le nom d'Hamelin de Brielles ;

enfin, un autre laïque nommé Godefroy, qui semble avoir été un cousin

d'Hamelin (M. de la Borderie, Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, p. 147).

Orri avait un fils appelé Tébaud et un frère nommé Ernaud ; il confia

son fils à ce dernier, et Ernaud le conduisit à Saint-Serge d'Angers pour

l'y faire admettre au nombre des moines. Orri donna en cette circonstance à

l'abbaye la cure de Brielles avec toutes ses dépendances et tous ses

droits, un verger et une pâture au-dessous du presbytère, et un trait de dîme,

« totum presbyteratum et virgultum et herbagium subtus monasterium et

tractum decimae » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Serge d'Angers). Cette

donation fut aussitôt approuvée par l'évêque et le Chapitre de Rennes.

Peu après, Hamelin de Brielles, lui aussi, se fit moine à Saint-Serge

d'Angers ; à cette occasion, et du consentement de son fils Tesson, il

donna à ce monastère tout ce qu'il avait dans les dîmes et les offrandes

de l'église de Brielles, sa part dans les revenus du cimetière, le dixième

de la dîme de son domaine et la dîme de ses moulins. Enfin, Godefroy lui-même

et son fils Buteman étant venus à leur tour visiter l'abbaye de

Saint-Serge, lui cédèrent également tous les droits perçus par eux dans

l'église de Brielles et une autre part du cimetière, et en outre ils lui

donnèrent un pré et le dixième de la dîme de leur terre. L'acte qui

contient toutes ces donations n'est pas daté, mais celui qui relate

l'approbation de l'évêque de Rennes, Sylvestre, est expressément daté du

21 février 1087. La donation d'Orri, la première des trois, est donc du

commencement de cette année ou de la fin de 1086 (M. de la Borderie,

Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 149). Un peu plus tard, en 1108, l'évêque

Marbode confirma les moines de Saint-Serge dans la possession de l'église

de Brielles. Ainsi fut définitivement créé le prieuré de ce nom, fondé

dans l'origine pour trois moines (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de

Bretagne, I, 516). Deux siècles plus tard, le 11 janvier 1300, Gilles, évêque

de Rennes, étant venu à Brielles au cours d'une tournée pastorale, eut à

s'occuper de l'état des prieurés de Saint-Serge situés dans cette contrée

de son diocèse. Il y en avait là trois, en effet, ramassés dans un petit

coin, à une lieue à peine l'un de l'autre : Brielles, Gennes et

Saint-Laurent de Goulias. Chacun de ces trois petits bénéfices ne pouvait

plus nourrir qu'un moine, à grande peine encore, surtout celui de Goulias.

Néanmoins, le service divin et (à Brielles et à Gennes) le ministère

paroissial y furent d'abord pendant longtemps convenablement par chacun des

moines qu'y envoyait l'abbaye de Saint-Serge. Mais comme il était arrivé

ailleurs que l'isolement de ces moines, dispersés un par un dans de petits

monastères, avait donné lieu à des abus, un jour vint où les Conciles

interdirent cette pratique et prescrivirent de ne jamais mettre moins de

deux moines par prieuré. En 1231, cette règle avait été appliquée dans

la province de Tours, et l'abbé de Saint-Serge avait alors retiré des

trois prieurés de Brielles, Gennes et Saint-Laurent de Goulias le moine

placé dans chacun d'eux ; puis il avait réuni au domaine de l'abbaye les

biens de ces trois prieurés, y mettant pour continuer le service divin

trois prêtres séculiers gagés par lui. « Ceux-ci, en vrais

mercenaires, ne songeaient qu'à alléger leur besogne, sans s'inquiéter

autrement des intérêts spirituels et temporels dont ils avaient charge.

Cet état de choses se prolongea, toujours empirant, sous l'administration

de cinq abbés, et lors de la visite de l'évêque Gilles à Brielles, il

durait depuis près de soixante-dix ans ». Le résultat se devine sans

peine : le culte était fort mal entretenu, les édifices destinés au culte

ne l'étaient pas du tout et tombaient en ruine ; le mal voulait un prompt

remède. L'évêque manda à Brielles Jean Rebours, abbé de Saint-Serge, et

de son consentement, après s'être convaincu que les revenus des trois bénéfices

mis ensemble suffisaient tout juste à l'entretien de deux personnes, il

unit les prieurés de Gennes et de Saint-Laurent de Goulias au prieuré de

Brielles, et il décida qu'en ce dernier lieu résideraient à l'avenir deux

moines, chargés de desservir les paroisses ainsi que la chapelle de

Saint-Laurent. Il est à remarquer que l'évêque confia formellement aux

moines eux-mêmes le ministère paroissial à Brielles et à Gennes, sans

leur prescrire de se substituer pour cet office des vicaires perpétuels, prêtres

séculiers. En effet, bien que la discipline générale des Conciles interdît

aux moines les exercés fonctions curiales, elle leur en permettait

l'exercice là où l'évêque diocésain le jugeait à propos. Toutefois, le

prieuré de Brielles ne demeura pas uni à la cure de ce nom et il tomba en

commende dans les derniers siècles ; mais ce bénéfice se composa jusqu'à

la Révolution des trois anciens prieurés de Brielles, Gennes et Saint-Laurent

de Goulias. Lorsque François de Rochechouart en fut nommé titulaire en

1734, il prit possession, le 7 septembre, des églises paroissiales de

Brielles et de Gennes, de la chapelle priorale de Saint-Laurent de Goulias

et du manoir prioral de même nom, qui tombait en ruines. Le dernier prieur,

René Briand, affermait en 1788 son bénéfice 1 100 livres, plus l'acquit

de toutes les charges ; or, celles-ci étaient nombreuses : il fallait payer

430 livres de décimes, — 600 livres d'honoraires au chapelain de

Saint-Laurent, — la portion congrue du recteur et des deux vicaires de

Gennes, — des rentes à l'abbé de Saint-Serge, à celui de la Roë, à

l'abbesse de Saint-Georges, au seigneur de Gennes, au Petit-Séminaire de

Rennes, au chapelain des Quatre-Evangélistes de Rennes, etc .; — il

devait, de plus, faire dire trois messes par semaine en l'église de

Brielles, autant en celle de Gennes et autant en la chapelle de

Saint-Laurent ; — il lui fallait, enfin, entretenir les chanceaux de ces

trois édifices. Les revenus du prieuré consistaient surtout en dîmes dans

les paroisses de Brielles et de Gennes ; il y avait aussi un petit domaine

proche consistant en un logis prioral ruiné au siècle dernier, en un

jardin et en quelques pièces de terre. Le tout était estimé en 1790

valoir 2 642 livres de rente ; mais comme les charges atteignaient le

chiffre de 1 587 livres 6 sols, il ne demeurait que 1 054 livres 14 sols de

revenu net au prieur de Brielles. A la fin du XIXème siècle il ne reste de

ce bénéfice qu'une maison insignifiante voisine du bourg et appelée

encore le Prieuré. Liste des prieurs de Brielles : — Guy Daumair, prêtre

du diocèse de Saint-Malo, prieur commendataire, vers 1530. — François

Goguet, simple clerc, résigna en 1701. — Pierre Carnet, prêtre de Paris,

docteur en théologie, fut pourvu le 22 mai 1701 ; décédé vers 1734. —

François de Rochechouart-Faudras, clerc de Toulouse, prit possession le 7

septembre 1734 ; décédé vers 1756. — Jean-Baptiste Bardon de Ségonzac,

vicaire général de Périgueux, prit possession le 5 avril 1756 ; décédé

en 1778. — René Briand, clerc de Vannes, né à Peillac, fils de

Guillaume Briand et de Perrine Boyer, prit possession le 24 mars 1779. En

1790 il habitait Paris ; ce fut le dernier prieur (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle priorale. Le prieuré de Brielles étant jadis dédié à

Notre-Dame, il est probable qu'il existait près du logis prioral une

chapelle dédiée à la Sainte Vierge. Mais depuis bien des siècles ce sanctuaire a disparu ;

l'ancienne

chapelle priorale. Le prieuré de Brielles étant jadis dédié à

Notre-Dame, il est probable qu'il existait près du logis prioral une

chapelle dédiée à la Sainte Vierge. Mais depuis bien des siècles ce sanctuaire a disparu ;

![]() l'ancienne

chapelle du Bon Dieu de Pitié, située dans le cimetière et aujourd'hui démolie.

On appelait ainsi un petit sanctuaire tout voisin de l'église, avec

laquelle cependant il ne communiquait pas, qui a été rasé en même temps

que la vieille église. Il est fait mention en 1632 de cette chapelle, «

sise dans le cimetière » (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle du Bon Dieu de Pitié, située dans le cimetière et aujourd'hui démolie.

On appelait ainsi un petit sanctuaire tout voisin de l'église, avec

laquelle cependant il ne communiquait pas, qui a été rasé en même temps

que la vieille église. Il est fait mention en 1632 de cette chapelle, «

sise dans le cimetière » (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

croix de chemin (XV-XVIème siècle), située au lieu-dit « La Gorgetière » ;

la

croix de chemin (XV-XVIème siècle), située au lieu-dit « La Gorgetière » ;

![]() la

maison (XVI-XIX-XXème siècle), située au lieu-dit « Brinbeau » ;

la

maison (XVI-XIX-XXème siècle), située au lieu-dit « Brinbeau » ;

![]() 5 ou

6 étangs sur lesquels sont des moulins (selon Ogée) ;

5 ou

6 étangs sur lesquels sont des moulins (selon Ogée) ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir du Haut-Charil. Propriété successive des familles Charil (en 1500) et Béchu (à la fin du XVIIème siècle) ;

l'ancien

manoir du Haut-Charil. Propriété successive des familles Charil (en 1500) et Béchu (à la fin du XVIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Haie du Perron. Il possédait un droit de haute justice.

Propriété successive des familles Espinay (en 1553) et Foucault, sieurs de la Bigotière (en 1730 et 1767) ;

l'ancien

manoir de la Haie du Perron. Il possédait un droit de haute justice.

Propriété successive des familles Espinay (en 1553) et Foucault, sieurs de la Bigotière (en 1730 et 1767) ;

![]() l'ancien

manoir du Gravé ;

l'ancien

manoir du Gravé ;

![]() l'ancien

manoir de la Bertrie. Propriété de la famille de Fontenailles en 1428 et en 1553 ;

l'ancien

manoir de la Bertrie. Propriété de la famille de Fontenailles en 1428 et en 1553 ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte. Il avait une motte et un droit de haute justice.

Propriété successive des familles Neufville, Sévigné (en 1462), du Gué

(vers 1542), la Marzelière (vers 1567 et en 1604), Rubin, seigneurs de la Grimaudière (en 1750) ;

l'ancien

manoir de la Motte. Il avait une motte et un droit de haute justice.

Propriété successive des familles Neufville, Sévigné (en 1462), du Gué

(vers 1542), la Marzelière (vers 1567 et en 1604), Rubin, seigneurs de la Grimaudière (en 1750) ;

![]() l'ancien

manoir du Châtelet de Brielles. Propriété successive des familles Rabaud

(en 1352), Sévigné (vers 1355), du Gué (vers 1542), la Marzelière (vers

1567), Volvire (vers 1635), Aiguillon (en 1676), Morel, seigneurs de la

Motte de Gennes (en 1679 et 1789) ;

l'ancien

manoir du Châtelet de Brielles. Propriété successive des familles Rabaud

(en 1352), Sévigné (vers 1355), du Gué (vers 1542), la Marzelière (vers

1567), Volvire (vers 1635), Aiguillon (en 1676), Morel, seigneurs de la

Motte de Gennes (en 1679 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir des Loges. Propriété de la famille Couaisnon en 1513 ;

l'ancien

manoir des Loges. Propriété de la famille Couaisnon en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Petit-Rocher ;

l'ancien

manoir du Petit-Rocher ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de BRIELLES

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes il n'est mentionnée aucune personne de "Bryelles".

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.