|

Bienvenue ! |

Le Château de Landal en 1467-1468. |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Broualan"

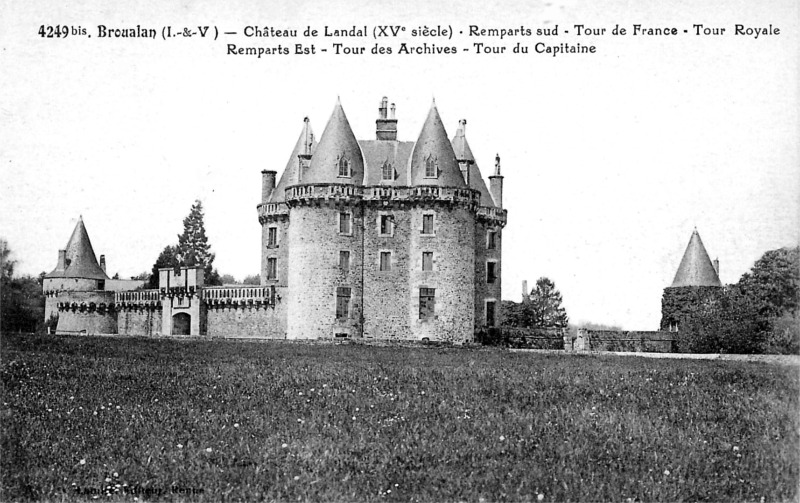

Landal était une des belles et anciennes seigneuries de Bretagne [Note : Landal appartenait naguère à la commune de La Boussac (Ille-et-Vitaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Pleine-Fougères) ; il fait maintenant partie de la commune de Broualan, ancienne section de La Boussac érigée en paroisse le 4 juin, 1853 et en commune le 20 avril 1887. - Il n'existe pas d'histoire de Landal, mais on trouvera des renseignements utiles dans l’Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne..... de Augustin du Paz (Paris, 1619, in-f°, p. 446-466) et dans deux ouvrages du chanoine Guillotin de Corson : Les seigneuries de la Comtesse de Maure en Bretagne en 1623 (Nantes, 1888, in-8° ; extrait de la Revue historique de l’Ouest) et Les Grandes Seigneuries de Haute-Bretagne, 2ème série (Rennes, 1898, in-8°, p. 223-230)] ; le château, reconstruit au XIXème siècle, s'élève dans un site pittoresque et même grandiose ; les remparts et les tours en ruines de l'enceinte extérieure, les étangs et les douves rappellent l'importance de l'ancien château fort qui, au commencement du XVIIème siècle, émerveillait le Père Augustin du Paz :

« Du temps de nos ducs il estoit de grande importance et servoit de frontière et y mettoient capitaines et lieutenants et grosse garnison pour la deffence de leur pays et pour se prévaloir contre leurs ennemis du costé de la Normandie et les empêcher de courir et piller le pays Dolais, d'Entrain et Bazogeais. Ce chasteau est fortifié de cinq belles et fortes tours et basse-court, et comme environ la moitié circuit de bonnes et grandes douves, et de l'autre partie y a grand estang, qui fait closture audit chasteau, de manière que sans basteaux, il est impossible d'en approcher ».

On ne sait pas grand'chose sur l'histoire du château qui du XIIème au XVIIème siècle fut possédé successivement par six familles : les Montsorel, d'Aubigné, de Montauban, Rohan-Guéméné, de Maure et de Mortemar ; vendu en 1697, Landal a été de nouveau aliéné à une date récente. Ces nombreuses et fréquentes mutations ont fait disparaître le chartrier, aussi paraît-il utile de faire connaître un mandement du duc François II concernant le capitaine et la garnison du château en 1468 ; ce document conservé dans les archives du château du Boisbide, (près Vitré), appartient à M. le Comte de Pontavice qui l'a obligeamment communiqué à la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine.

Landal situé à quatre lieues de la frontière bretonne, était avec Dol la seule place forte où pouvaient s'abriter des troupes chargées d'arrêter des ennemis venant de Normandie et se dirigeant vers Saint-Malo ou vers Dinan. Depuis 1466, François II, duc de Bretagne et Louis XI n'étaient plus officiellement en guerre ; mais l'occupation par les bretons d'une partie des villes de Basse-Normandie, l'hospitalité donnée au duc Charles de France, frère du Roi, les manquements aux traités de Conflans et de Caen faisaient prévoir que les hostilités ne pourraient être évitées. François II essaya de se préparer ; mais ce souverain ne paraît pas avoir eu le génie de l'organisation ; il ne réussit jamais à former une armée solide. En 1467, la situation était particulièrement difficile, car une partie de ses gentilshommes et de ses soldats formait les garnisons — d'ailleurs insuffisantes et médiocres — des villes de Basse-Normandie occupées au nom du duc Charles. Sans abandonner ses conquêtes normandes, François II essaya de mettre les forteresses du duché en état de défense et de réunir sous l'abri de leurs remparts tous les gentilshommes et les miliciens qui restaient dans le duché.

Les registres de la chancellerie de 1464 et années suivantes sont pleins de mandements prescrivant de compléter ou de réparer des forteresses ; ce furent surtout les places voisines de la frontière française qui attirèrent la sollicitude ducale : des travaux importants furent faits à Dol ; Jean de Malestroit, seigneur de Combour et de Châteaugiron, fut autorisé à lever une aide sur ses vassaux pour réparer son château de Combour [Note : Tous les Mandements ducaux cités ci-après sont empruntés aux Registres de la Chancellerie de Bretagne qui portent aux Archives de Loire-Inférieure les cotes B. 5 (année 1467) et B. 6 (année 1468). — L'histoire des relations entre la France et la Bretagne à cette époque vient d'être renouvelée par le bel ouvrage de M. Henri Stein, Charles de France, frère de Louis XI, Paris, 1921, in-8°] ; Antrain n'avait plus de château : le duc ordonna, le 26 janvier 1468, de fortifier l'église. Landal était sans doute en meilleur état ; il s'y trouvait même des vivres en quantité suffisante si on exécuta l'ordre donné deux jours plus tard, prescrivant d'apporter au château toutes les denrées existant dans l'étendue de la châtellenie. Un mois plus tard (26 février). le duc ordonna même à tous ses sujets habitant à moins de deux lieues de la frontière d'abandonner leurs demeures et de mettre tous leurs biens meubles et notamment leurs bestiaux, dans les châteaux les plus rapprochés. En même temps le duc « mobilisait » et fixait comme points de concentration les villes du nord-est de la Bretagne. Le 10 octobre 1467, il envoyait les francs-archers de l'évêché de Saint-Malo à Dinan, ceux de l'évêché de Saint-Brieuc à Dol, enfin ceux de l'évêché de Dol à Landal. Les gentilshommes de ce dernier diocèse furent passés en revue à Dol les 12 mars et 25 juin.

Le 31 octobre, Jehan du Tiercent, reçut l'ordre de se transporter à la garde du château de Landal et pays d'environ et de se faire remettre les clefs par le capitaine du lieu. Il était subordonné au sire de Derval, lieutenant général du Duc dans l'évêché de Rennes, qui était en outre comme seigneur de Combour le suzerain de Landal. Jean du Tiercent, chambellan du duc, était un personnage important ; peut-être cette subordination ne lui convint-elle pas, car il ne conserva pas longtemps la capitainerie [Note : Arch. Loire-Inférieure, B. 5, f° 134. Sur J. du Tiercent, voir Guillotin de Corson, le Tiercent, Rennes, 1903, in-8°, p, 31. — Comme beaucoup de ses compatriotes, J. du Tiercent était tantôt au service du Roi et tantôt au service du Duc ; en 1482, il commandait pour le Roi la ville de la Charité-sur-Loire]. Le péril devenant pressant, des capitaines reçurent, le 25 mai 1468, l'ordre de rejoindre leur poste : Philippe de Malestroit à Chantocé, Guillaume de Chevigné à Clisson, Guillaume de Rieux à Dol, Raoul de Lanvallay à Landal, Robert de Tournemine à Saint-Mars-la-Jaille, Pierre de Tréguene à Antrain. Le 27 mai, le sire de Coëtquen fut nommé à Vannes et Guy Eder à Redon. Le 3 juin, Geoffroy de Kermel devint capitaine de Châteaubriant et Guillaume Le Voyer remplaça Robert de Treguene à Antrain. Les garnisons de Dol, de Vannes, de Redon étaient de cent « hommes d'armes » ; celles des autres villes n'en comptaient que cinquante, mais on sait qu'un homme d'armes des compagnies d'ordonnance comprenait en fait cinq individus car il était accompagné d'un valet, de deux archers et d'un coutillier. C'était donc deux cent cinquante hommes qui formaient la garnison de Landal, sans parler des francs-archers ou des miliciens que des ordres particuliers pouvaient y envoyer.

Tous les mandements sont rédigés dans les mêmes termes que celui qui fut adressé à Raoul de Lanvallay :

François par la grâce de Dieu, duc de Bretagne, comte de Montfort, de Richement, d'Estampes et

de Vertuz, à notre amé et féal chevalier chambellan, messire Raoul de Lanvalay,

seigneur de Tressains, salut. Comme pour la sûreté et défense de la place et

chastel de Landal et de nostre pais d'environ nous avons ordonné et commis

cinquante combatans à cheval pour résider en ladite place à la garde d'icelle et

dudit pais de environ et soit besoign commettre homme expérimenté et a nous

feable pour les conduyre, adviser et gouverner a ce que par deffault de ordre

inconvénient n'y advienne, Savoir vous faisons que nous a plain confians en vos

sens, valliance, expérience et bonne conduite, vous avons commis et ordonné,

commettons et ordonnons par ces présentes capitaine et conducteur d'iceluy

numbre de cinquante combatans, en vous mandant et mandons que incontinent ces

lettres veues, vous vous transportez audit lieu de Lendal et vacquez a la garde

d'icelle, garde et deffense du pais et aussy à la conduite et adresse d'icelx

combatans auxquelx et a chacun nous mandons expressement en ce vous estre

obbeissans et diligeamment entendans, car il nous plest.

Donné à Nantes le

XXVème jour de may l'an mil CCCC soixante huyt. FRANÇOIS.

Par le duc de son

commandement. LEGOUZ.

L'acte était scellé d'un sceau pendant sur simple queue qui a disparu.

Raoul de Lanvallay, seigneur de Tressaint, Saint-Mirel et Clerefontaine, était un vieil officier qui dans sa jeunesse avait été nommé capitaine de Dinan par le Duc Jean V ; en 1464, il avait été un des commissaires chargés de diriger les travaux de fortification de Dol ; trois ans plus tard, il présidait aux montres de la noblesse de Porhouet réunie à Ploërmel. En le choisissant pour la capitainerie de Landal, beaucoup moins importante que celle de Dinan, il semble qu'on ait pensé que Landal était un poste dangereux qui ne pouvait être confié qu'à un serviteur sûr. Le duc n'en avait guère ; la situation générale était très mauvaise. Les contingents détachés en Normandie étaient éprouvés par l'indiscipline ainsi qu'en témoignent des mandements adressés le 11 février 1467 et le 22 février 1468 à Bertrand du Parc et à Olivier de Rosnarho, capitaines de Saint-James de Beuvron et d'Avranches. Le conseil ducal multipliait vainement les ordres pour empêcher la dévastation des campagnes. Aux mois de janvier et de février 1468, des mandements furent expédiés aux capitaines de trente-et-une places fortes pour leur rappeler qu'ils devaient empêcher les pillages. Le 30 juin, Guillaume de Rieux reçut l'ordre d'aller faire une enquête dans l'Avranchin sur les dommages causés par les garnisons bretonnes. Le 25 septembre, les officiers d'Antrain étaient chargés de sommer Pierre de Porcon, seigneur du Chatellier (Vieuviel), de restituer des bestiaux enlevés aux habitants de Boucey. Contre ces pillards, les paysans bas-normands s'armèrent; sous le nom de Galants de la Feuillée, ils organisèrent une espèce de chouannerie qui s'étendit de Saint-Lô jusqu'à Vire et à Pontorson. De plus quelques villes fortes de Normandie réussirent à rester fidèles au Roi, notamment le Mont Saint-Michel. La fidélité était de tradition dans l'abbaye-forteresse. — Comme au temps de la guerre de Cent ans, la garnison montoise faisait des courses dans les campagnes voisines et venait faire des prisonniers jusqu'auprès de Landal, R. de Sévedavy, de Pleine-Fougères, Olivier de Fontaines et Simon Derrien furent emmenés au Mont [Note : Comptes du Trésor Ducal publiés par D. Morice, Preuves, tome III, col. 222. L'arrestation de R. de Sèvedavy était peut-être une vengeance personnelle : en 1450, Olivier de Sèvedavy avait tué à la foire d'Antrain un archer du Mont (Lettre de rémission aux Archives Nationales, JJ 185, n° 15, citée par O. de Poli, Les défenseurs du Mont Saint-Michel, p. 146-147)]. Vainement le Duc ordonnait aux habitants des côtes de la baie de ne pas ravitailler et même d'attaquer les garnisons du Mont Saint-Michel, de Tombelaine et de Granville (27 octobre 1467). Dans le Duché même, Louis XI avait des partisans. Les mandements donnant le commandement de Landal à Jean du Tiercent puis à Raoul de Lanvallay ne font aucune mention du propriétaire. Cette omission n'est pas involontaire. Au mois de mai 1466, après la mort de Jean de Montauban, amiral de France, qui au dire de B. d'Argentré avait été « le boutefeu et principale cause de cette meschante guerre d'entre le Roi de France et le Duc », Landal était devenue la propriété de sa fille, Marie de Montauban, veuve en 1457 de Louis de Rohan-Guemené, remariée à Georges de la Trémoille, sire de Craon. La notice consacrée à Marie de Montauban par Du Paz est d'une insignifiance discrète, mais d'après des documents, qui sont, il est vrai, un peu suspects, la dame de Landal était la digne nièce d'Artus de Montauban, le meurtrier de Gilles de Bretagne : elle empoisonna son premier mari et essaya de faire subir le même sort au second ; elle fut « atteincte, convaincue et emmurée » et resta prisonnière jusqu'à sa mort (1476) ; quelques-uns de ses complices furent pendus ou décapités à Tours [Note : M. de Maulde, Procédures politiques du règne de Louis XII, Paris (Colt. des Documents inédits), 1885, in-4°, p. XVII, 282, 396. Les témoignages recueillis dans le procès du Maréchal de Gié sont suspects, car les magistrats instructeurs étaient les serviles agents de la reine Anne, qui voulait perdre Pierre de Rohan, Maréchal de Gié, fils de Marie de Montauban. Ils recueillirent avec soin tous les bruits fâcheux concernant sa famille]. Quant à son mari, Georges de la Trémoille, premier chambellan du Roi et gouverneur de Touraine, il était un serviteur dévoué de Louis XI ; il est très naturel que François II confisquât les seigneuries bretonnes de sa femme ou tout au moins qu'il ne laissât pas Landal à la disposition d'un des chefs de l'armée royale.

Les préparatifs guerriers de François II, trop tardifs, furent sans effet ; l'armée bretonne ne combattit pas. Les troupes royales bousculèrent en quelques semaines les détachements dispersés en Basse-Normandie. Au mois de juillet, elles arrivèrent sur les frontières méridionales du duché, ou on ne les attendait pas, et s'emparèrent de Chantocé et de quelques villages voisins. François II sentit que la lutte était impossible et demanda la paix qui lui fut accordée par une armistice, le 21 août 1468, et par le traité d'Ancenis, le 21 septembre. Ce fut une paix très éphémère. Le duc de Bretagne était pour Louis XI un adversaire dangereux lorsque ses menées étaient liées à celles des autres grands vassaux indociles ou rebelles. Mais en 1468 l'alliance bourguignonne ne « joua » pas, car Charles le Téméraire fut retenu en Flandre par la révolte des Liégeois. François II dut feindre de se soumettre.

Il est probable que dans cette courte campagne, les garnisons de Landal, d'Antrain et de Dol n'eurent aucun combat à livrer. On doit s'en féliciter puisque les adversaires de 1468 étaient, les uns et les autres, des français. Malheureusement les soldats des deux partis n'épargnèrent pas les habitants des malheureuses paroisses frontières qui, pendant vingt ans encore, devaient être les principales victimes des intrigues de Nantes et de Paris. Landal conserva une garnison jusqu'au dernier jour de l'indépendance bretonne ; le capitaine Jean de Partenay, seigneur de Parigné, et le lieutenant, Jean Pépin, seigneur de la Bruière, furent tués le 28 juillet 1488 à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.

Au XVIème et XVIIème siècle, le château ne fut pas ordinairement habité par ses propriétaires, les remparts tombèrent peu à peu en ruines. Cependant des documents des XVIème et XVIIème siècles nomment encore des « capitaines » de Landal qui n'étaient probablement que des fermiers généraux de la seigneurie décorés d'un titre militaire : le capitaine Marnix, M. de Beauregard, M. de Chancé, Laurent Le Nepveu de la Vimondière. En 1789, une partie des habitants de la Boussac payait encore à l'acquéreur de Landal un droit de garde [Note : Notice mss. sur Landal aux Archives d'Ille-et-Vilaine, série E. fonds de Landal. — Paris-Jallobert, Registres paroissiaux de Bretagne, .... La Boussac. — Cahier de doléances de La Boussac en 1789] qui était la représentation en argent du « devoir de guet » imposé à leurs ancêtres pour la garde du château.

***

Broualan devenu en 1887 chef-lieu de la commune à laquelle appartient Landal est très rarement cité dans les textes anciens ; aussi paraît-il utile de mentionner un document qui fait partie comme le mandement de 1468 du chartrier de Boisbide. C'est un acte de comparution aux plaids généraux de la Cour de Rennes, les 11 janvier et4mai 1485, de Jehan Pépin, procureur du Duc de Bretagne, ayant saisi la terre de Landal appartenant à Loys de Rohan et prenant la suite du procès entamé par ledit Loys de Rohan contre Guillaume de Langan, tuteur de Estaece de Langan, dame de Lanrigan, Eustache et Geoffroy de Langan, accusés de s'être transportés en armes au village de Broualan, d'avoir molesté les débitants et de les avoir contraints de leur payer une partie du devoir de bouteillage. Cet acte n'élucide pas la question de l'origine de la chapelle ou église N.-D. de Toutes-Joies de Broualan, un des plus jolis sanctuaires d'Ille-et-Vilaine ; il paraît provenir du même dossier qu'une plainte adressée au mois de février 1483 par Louis de Rohan à la Cour de Rennes au sujet d'excès commis au bourg de Broualan « où l'on construisait une chapelle ». Cette requête fut le seul acte produit, en 1620, par la Comtesse de Maure, dame de Landal, comme preuve des droits de ses ancêtres sur la chapelle. A ce point de vue, l'acte était évidemment sans valeur ; cependant on ne contesta jamais aux seigneurs de Landal la qualité de « fondateurs » à laquelle ils avaient droit comme principaux suzerains du sol de l'édifice ; à titre de fondateurs, ils avaient droit de placer leurs armoiries au sommet des verrières et sur le calvaire. Trompés par les armoiries et par ce mot « fondateur » qui dans l'ancienne langue juridique avait un sens différent de la signification ordinaire, quelques auteurs ont fait honneur aux Rohan ou aux Maure de la construction de Broualan [Note : Brune, Cours d'Archéologie religieuse ...., p. 348. — Robidou, Panorama, d'un beau pays ...., t. II, p. 288. — Dans sa notice sur les Seigneuries de la Comtesse de Maure ...., p. 43, M. Guillotin de Corson dit, avec plus d'exactitude que la chapelle fut fondée « ou plutôt achevée par Hélène de Rohan, dame de Maure »]. Il faut restituer cet honneur aux paysans de la Boussac, car c'étaient eux qui administraient les biens de la chapelle et qui présentaient le titulaire à l'évoque. Ceci suffit pour établir que l'érection de la chapelle avait été due à leur initiative et à leurs offrandes, secondés vraisemblablement par les libéralités des familles riches du pays.

© Copyright - Tous droits réservés.