|

Bienvenue chez les Brulaisiens |

LES BRULAIS |

Retour page d'accueil Retour Canton de Maure-de-Bretagne

La commune de

Les Brulais ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LES BRULAIS

Les Brulais vient de "bruleis" (partie de forêt incendiée).

L'église priorale primitive des Brulais aurait été édifiée suite au passage de saint Melaine qui y aurait établi un couvent ou un prieuré dès le VIème siècle. Une légende rapporte que "saint Melaine, qui mourut en 530, cherchant dans la paroisse de Comblessac un lieu où il pourrait édifier un couvent, eut dans son sommeil une apparition de la Vierge et vit jaillir une source sous ses pieds ; il pénétra alors dans un bois voisin et y trouva un dolmen au-dessus duquel il édifia un oratoire qui fut remplacé plus tard par une chapelle, telle serait l'origine du prieuré des Brulais". Ce prieuré possédait une statue très vénérée de Notre-Dame des Brulais. Le prieuré est détruit pendant les guerres de la Succession de Bretagne au XIVème siècle et la statue est retrouvée plus tard au milieu de ses ruines.

La trève des Brulais, fort ancienne, était desservie au XVIIIème siècle par un curé amovible, mais on ignorait déjà alors à quelle époque remontait sa séparation de Comblessac, son église-mère. Elle renfermait, au reste, autant de communiants que celle-ci, et on y faisait toutes les fonctions curiales « par sentence du Présidial, confirmée par arrêt du Parlement de Bretagne ». Comme plusieurs curés des Brulais prétendaient que leur église était paroissiale, le Pouille ms. de Saint-Malo (1739-1767) dit : « Cette trève est une source de contestations perpétuelles ». La Révolution termina ces querelles entre les recteurs de Comblessac et les curés des Brulais. Une ordonnance royale du 11 février 1820 érigea Les Brulais (Brûlais) en paroisse, et le 10 septembre suivant Guillaume Maignant, vicaire à Paimpont, fut nommé premier recteur (Pouillé de Rennes).

L'église dépend au XIème siècle de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Les Brulais dépendaient jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo. Les Brulais est érigé en commune en 1790.

On rencontre les appellations suivantes : capella de Brueleto (en 1158), capella de Brulato (en 1185).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse des Brulais : Guillaume Maignant (1820, décédé en 1848), Julien Guillou (1848, décédé en 1861), Joseph Delamaire (1861-1866), Joseph Richer (à partir de 1866), .....

![]()

PATRIMOINE de LES BRULAIS

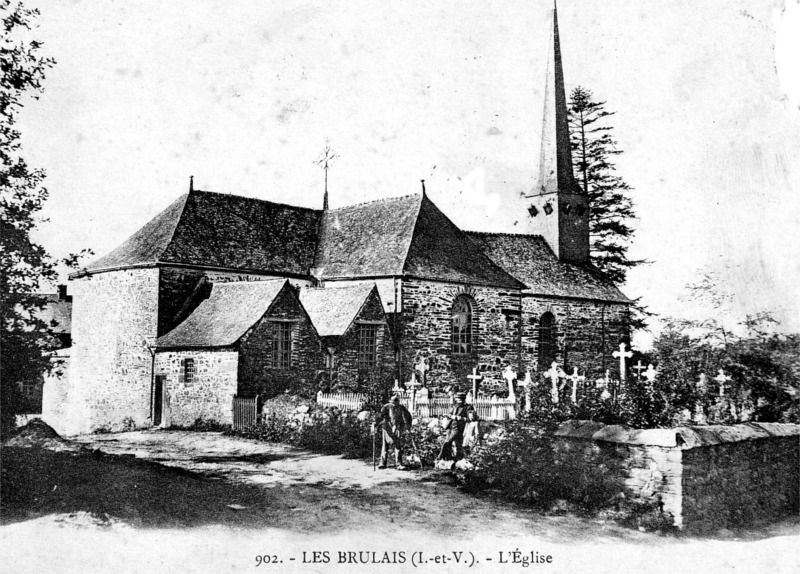

![]() l'église

Notre-Dame-et-Saint-Etienne (XVème siècle-1835), restaurée en 1835 par

l'architecte Nugue. L'église primitive

aurait été établie au VIème siècle, et reconstruite au XVème siècle.

La vieille église des Brulais avait au XVIIIème siècle saint Etienne pour

titulaire et saint Melaine pour patron (Pouillé ms. de Saint-Malo

(1739-1767) ; cependant on l'appelait aussi Notre-Dame, et l'on y vénérait

beaucoup une statue de la Sainte Vierge que fréquentaient les pèlerins ;

au reste, une fontaine consacrée à la Mère de Dieu existe encore près du

bourg. Ce double vocable de saint Etienne et de Notre-Dame, donné

indifféremment, aux XVIIème et XVIIIème siècles, à l'église des Brulais,

ne semble-t-il pas indiquer qu'a l'origine il se trouvait deux petits

sanctuaires en ce lieu : la chapelle priorale de Notre-Dame et la chapelle

tréviale de Saint-Etienne ? En 1695, Marie-Anne Colbert, duchesse de

Mortemart, était, en sa qualité de châtelaine de Comblessac, « dame

supérieure et fondatrice de l'église des Bruslays », et avait, en

outre, « droit de soule aux Bruslays le lendemain de Noël, jour et

feste de saint Etienne, due par le dernier marié de cette trève ». L'église

actuelle des Brulais, construite en 1835, fut bénite à cette époque par Mgr

de Lesquen. Elle n'offre rien d'intéressant. A sa porte se trouve une

pierre tombale du XIVème siècle, provenant de l'ancienne église ; cette

dalle représente deux personnages couchés, les mains jointes, les têtes

reposant sous deux dais trilobés et panachés : c'est un seigneur en

jacquette courte et une dame en cotte longue, qu'on prétend avoir habité

l'ancien manoir de Lava ; malheureusement, l'inscription de cette tombe a

disparu et les écussons sont effacés (Pouillé de Rennes). Le chevet date du XVème siècle ;

l'église

Notre-Dame-et-Saint-Etienne (XVème siècle-1835), restaurée en 1835 par

l'architecte Nugue. L'église primitive

aurait été établie au VIème siècle, et reconstruite au XVème siècle.

La vieille église des Brulais avait au XVIIIème siècle saint Etienne pour

titulaire et saint Melaine pour patron (Pouillé ms. de Saint-Malo

(1739-1767) ; cependant on l'appelait aussi Notre-Dame, et l'on y vénérait

beaucoup une statue de la Sainte Vierge que fréquentaient les pèlerins ;

au reste, une fontaine consacrée à la Mère de Dieu existe encore près du

bourg. Ce double vocable de saint Etienne et de Notre-Dame, donné

indifféremment, aux XVIIème et XVIIIème siècles, à l'église des Brulais,

ne semble-t-il pas indiquer qu'a l'origine il se trouvait deux petits

sanctuaires en ce lieu : la chapelle priorale de Notre-Dame et la chapelle

tréviale de Saint-Etienne ? En 1695, Marie-Anne Colbert, duchesse de

Mortemart, était, en sa qualité de châtelaine de Comblessac, « dame

supérieure et fondatrice de l'église des Bruslays », et avait, en

outre, « droit de soule aux Bruslays le lendemain de Noël, jour et

feste de saint Etienne, due par le dernier marié de cette trève ». L'église

actuelle des Brulais, construite en 1835, fut bénite à cette époque par Mgr

de Lesquen. Elle n'offre rien d'intéressant. A sa porte se trouve une

pierre tombale du XIVème siècle, provenant de l'ancienne église ; cette

dalle représente deux personnages couchés, les mains jointes, les têtes

reposant sous deux dais trilobés et panachés : c'est un seigneur en

jacquette courte et une dame en cotte longue, qu'on prétend avoir habité

l'ancien manoir de Lava ; malheureusement, l'inscription de cette tombe a

disparu et les écussons sont effacés (Pouillé de Rennes). Le chevet date du XVème siècle ;

![]() l'ancien

prieuré Notre-Dame et Saint-Etienne des Brulais (XVII-XVIIIème siècle), aujourd'hui converti en

ferme, et jadis membre de l'abbaye de Saint-Melaine. La maison priorale a été reconstruite au XVIIème

siècle. Propriété de la famille Sorel à la fin du XVIIIème siècle. Au Vème siècle, le roi

gallo-romain Eusèbe donna à l'évêque saint Melaine toute la paroisse de

Comblessac. « Les Bénédictins de Saint-Melaine, dit D. Morice,

ont toujours considéré cette donation comme le premier fonds de leur

abbaye ». De bonne heure ces moines fondèrent en Comblessac un prieuré

qui prit le nom de Notre-Dame et Saint-Etienne des Brulais ; aussi, en 1185,

le pape Luce III les confirma-t-il en la possession de l'église de

Comblessac et de la chapelle des Brulais, « ecclesia Sancti Melanii de

Combliciaco et capella de Brulato ». Déjà, en 1122, Donoald, évêque

d'Aleth, avait fait la même chose, en confirmant à Saint-Melaine l'église

de Comblessac, avec toutes ses dépendances, « ecclesiam de Cambliaco

(sic) cum appendiciis suis », et Josse, archevêque de Tours, avait

assuré aux moines, en 1158, cette même chapelle, « capellam de

Brueleto ». Le prieuré des Brulais consistait en 1679 en un logis

prioral restauré à cette époque, avoisinant la chapelle Notre-Dame ; une

grande cour s'étendait devant le manoir et renfermait l'habitation du métayer

; une haute muraille et trois portes fermaient cet enclos. A côté étaient

le jardin, le verger, une vigne, un, bois de haute futaie avec garenne, des

prairies, etc. Le prieur recueillait les deux tiers des oblations de la

chapelle, et toutes les dîmes de grains et de vins tant au quartier de

Comblessac qu'en celui des Brulais. Mais il devait au vicaire perpétuel ou

recteur de Comblessac, pour sa portion congrue, 46 mines de seigle et le

tiers des oblations de la chapelle priorale. Il devait également dire ou

faire dire dans cette chapelle trois messes chaque semaine. Anciennement, le

prieuré des Brulais jouissait d'un fief avec juridiction s'étendant sur le

bourg des Brulais et sur le village de la Feuillardaye ; mais ce fief, aliéné,

appartenait en 1679 aux héritiers des sieur et dame de la Biffardière et

de la Bouère. Le revenu du prieuré des Brulais n'était estimé, toutes

charges déduites, en 1729, que 710 livres 12 sols 6 deniers. Cependant, par

bail du 17 avril 1780, il fut affermé 2 200 livres de rente, mais il

fallait déduire de cette somme la pension congrue du recteur de Comblessac

et l'acquit des fondations de messes (Archives départementales de la

Loire-Inférieure - Pouillé ms. de Saint-Malo). Du temps de Mgr de la

Bastie, le prieuré valait 900 livres de rente, toutes charges déduites ;

le prieur payait alors 100 livres pour la messe de matin dite aux Brulais

chaque dimanche. L'ancien manoir du prieuré des Brulais existe encore à la fin du XIXème

siècle ; ce n'est alors plus toutefois qu'une métairie ; sa chapelle est

devenue église paroissiale et a été reconstruite. Liste des prieurs des

Brulais : — Pierre Poulain (en 1544). — Dom Michel Bernardaye, religieux

de Saint-Melaine, fut pourvu par le prieur claustral de ce monastère, et

prit possession le 9 mai 1558. — Dom Pierre de Bruc, pourvu par l'abbé de

Saint-Melaine, prit possession le 1er août 1558. — Jean Périou, prieur

commendataire, résigna dès 1559. — Philibert Jurdery, pourvu à Rome en

1559, eut à combattre Pierre Lefebure, également pourvu à Rome, et les

religieux de Saint-Melaine, qui ne voulaient pas laisser le prieuré tomber

en commende ; mais il désintéressa le premier en lui cédant le prieuré

de Pont-Doingt, et il obtint contre les moines, en 1564, un arrêt du

Parlement de Paris le maintenant prieur des Brulais. — Philibert Berthé

fut pourvu à Rome, en 1564, en place du précédent. — Dom Jean Becdelièvre,

Bénédictin de Saint-Melaine, fut pourvu en 1568. — Dom Julien Sauvage, Bénédictin

du Tronchet, fut nommé par l'abbé de Saint-Melaine en 1584, mais Rome lui

opposa Julien Maubec. Il parait que Philibert Berthé reprit alors son

ancien bénéfice, car il mourut prieur des Brulais en 1608. — David Séguin

prit possession le 22 juillet 1608, mais il dut repousser Jean de Rogny, qui

prit également possession le 2 novembre suivant. David Séguin résigna, en

1610, en faveur du suivant. — Gaspar Luylier prit possession le 10 juin

1610. — Etienne Pellard (en 1631). — Dom Jean Bourneuc (en 1638). —

N... Peslard (en 1642). — Paul de Trécesson résigna en faveur du

suivant. — Henri-François de Rougé, marquis du Plessix-Bellière et abbé

de Bonrepos, rendit aveu au roi en 1679 et résigna peu après. — Jean

Barrin de la Galissonnière, chantre de l'Eglise de Nantes, prit possession

le 15 juin 1680 et résigna en 1684. — Joseph Gouin de Beauchesne,

chanoine de Saint-Malo, fut nommé prieur commendataire comme les précédents,

en 1684 ; il résigna en 1718. — Dom Patrice Le Breton, religieux bénédictin,

prit possession le 22 mai 1718 et résigna en 1732. — Dom Charles Fermal,

religieux de Saint-Melaine, prit possession le 22 août 1732 et résigna en

1781. — Jean-Louis de Hène, chanoine de Bourges, nommé par le roi prieur

commendataire, prit possession le 19 décembre 1781 (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Notre-Dame et Saint-Etienne des Brulais (XVII-XVIIIème siècle), aujourd'hui converti en

ferme, et jadis membre de l'abbaye de Saint-Melaine. La maison priorale a été reconstruite au XVIIème

siècle. Propriété de la famille Sorel à la fin du XVIIIème siècle. Au Vème siècle, le roi

gallo-romain Eusèbe donna à l'évêque saint Melaine toute la paroisse de

Comblessac. « Les Bénédictins de Saint-Melaine, dit D. Morice,

ont toujours considéré cette donation comme le premier fonds de leur

abbaye ». De bonne heure ces moines fondèrent en Comblessac un prieuré

qui prit le nom de Notre-Dame et Saint-Etienne des Brulais ; aussi, en 1185,

le pape Luce III les confirma-t-il en la possession de l'église de

Comblessac et de la chapelle des Brulais, « ecclesia Sancti Melanii de

Combliciaco et capella de Brulato ». Déjà, en 1122, Donoald, évêque

d'Aleth, avait fait la même chose, en confirmant à Saint-Melaine l'église

de Comblessac, avec toutes ses dépendances, « ecclesiam de Cambliaco

(sic) cum appendiciis suis », et Josse, archevêque de Tours, avait

assuré aux moines, en 1158, cette même chapelle, « capellam de

Brueleto ». Le prieuré des Brulais consistait en 1679 en un logis

prioral restauré à cette époque, avoisinant la chapelle Notre-Dame ; une

grande cour s'étendait devant le manoir et renfermait l'habitation du métayer

; une haute muraille et trois portes fermaient cet enclos. A côté étaient

le jardin, le verger, une vigne, un, bois de haute futaie avec garenne, des

prairies, etc. Le prieur recueillait les deux tiers des oblations de la

chapelle, et toutes les dîmes de grains et de vins tant au quartier de

Comblessac qu'en celui des Brulais. Mais il devait au vicaire perpétuel ou

recteur de Comblessac, pour sa portion congrue, 46 mines de seigle et le

tiers des oblations de la chapelle priorale. Il devait également dire ou

faire dire dans cette chapelle trois messes chaque semaine. Anciennement, le

prieuré des Brulais jouissait d'un fief avec juridiction s'étendant sur le

bourg des Brulais et sur le village de la Feuillardaye ; mais ce fief, aliéné,

appartenait en 1679 aux héritiers des sieur et dame de la Biffardière et

de la Bouère. Le revenu du prieuré des Brulais n'était estimé, toutes

charges déduites, en 1729, que 710 livres 12 sols 6 deniers. Cependant, par

bail du 17 avril 1780, il fut affermé 2 200 livres de rente, mais il

fallait déduire de cette somme la pension congrue du recteur de Comblessac

et l'acquit des fondations de messes (Archives départementales de la

Loire-Inférieure - Pouillé ms. de Saint-Malo). Du temps de Mgr de la

Bastie, le prieuré valait 900 livres de rente, toutes charges déduites ;

le prieur payait alors 100 livres pour la messe de matin dite aux Brulais

chaque dimanche. L'ancien manoir du prieuré des Brulais existe encore à la fin du XIXème

siècle ; ce n'est alors plus toutefois qu'une métairie ; sa chapelle est

devenue église paroissiale et a été reconstruite. Liste des prieurs des

Brulais : — Pierre Poulain (en 1544). — Dom Michel Bernardaye, religieux

de Saint-Melaine, fut pourvu par le prieur claustral de ce monastère, et

prit possession le 9 mai 1558. — Dom Pierre de Bruc, pourvu par l'abbé de

Saint-Melaine, prit possession le 1er août 1558. — Jean Périou, prieur

commendataire, résigna dès 1559. — Philibert Jurdery, pourvu à Rome en

1559, eut à combattre Pierre Lefebure, également pourvu à Rome, et les

religieux de Saint-Melaine, qui ne voulaient pas laisser le prieuré tomber

en commende ; mais il désintéressa le premier en lui cédant le prieuré

de Pont-Doingt, et il obtint contre les moines, en 1564, un arrêt du

Parlement de Paris le maintenant prieur des Brulais. — Philibert Berthé

fut pourvu à Rome, en 1564, en place du précédent. — Dom Jean Becdelièvre,

Bénédictin de Saint-Melaine, fut pourvu en 1568. — Dom Julien Sauvage, Bénédictin

du Tronchet, fut nommé par l'abbé de Saint-Melaine en 1584, mais Rome lui

opposa Julien Maubec. Il parait que Philibert Berthé reprit alors son

ancien bénéfice, car il mourut prieur des Brulais en 1608. — David Séguin

prit possession le 22 juillet 1608, mais il dut repousser Jean de Rogny, qui

prit également possession le 2 novembre suivant. David Séguin résigna, en

1610, en faveur du suivant. — Gaspar Luylier prit possession le 10 juin

1610. — Etienne Pellard (en 1631). — Dom Jean Bourneuc (en 1638). —

N... Peslard (en 1642). — Paul de Trécesson résigna en faveur du

suivant. — Henri-François de Rougé, marquis du Plessix-Bellière et abbé

de Bonrepos, rendit aveu au roi en 1679 et résigna peu après. — Jean

Barrin de la Galissonnière, chantre de l'Eglise de Nantes, prit possession

le 15 juin 1680 et résigna en 1684. — Joseph Gouin de Beauchesne,

chanoine de Saint-Malo, fut nommé prieur commendataire comme les précédents,

en 1684 ; il résigna en 1718. — Dom Patrice Le Breton, religieux bénédictin,

prit possession le 22 mai 1718 et résigna en 1732. — Dom Charles Fermal,

religieux de Saint-Melaine, prit possession le 22 août 1732 et résigna en

1781. — Jean-Louis de Hène, chanoine de Bourges, nommé par le roi prieur

commendataire, prit possession le 19 décembre 1781 (abbé Guillotin de Corson) ;

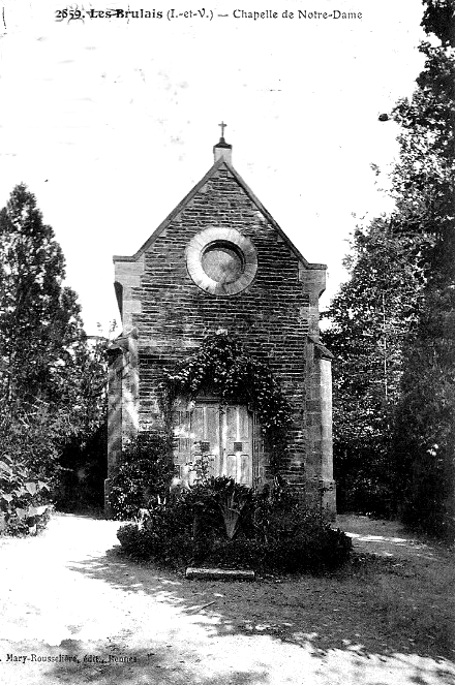

![]() la

chapelle Notre-Dame-des-Sept-douleurs (1896). Il s'agit en fait d'un ancien

oratoire édifié à l'initiative de l'abbé Forget ;

la

chapelle Notre-Dame-des-Sept-douleurs (1896). Il s'agit en fait d'un ancien

oratoire édifié à l'initiative de l'abbé Forget ;

![]() la

croix celtique (moyen âge) ;

la

croix celtique (moyen âge) ;

![]() la

fontaine Saint-Melaine ou Notre-Dame, située à la sortie du

bourg des Brulais et près d'une chapelle moderne ;

la

fontaine Saint-Melaine ou Notre-Dame, située à la sortie du

bourg des Brulais et près d'une chapelle moderne ;

![]() une

maison (XVII-XVIIIème siècle) ;

une

maison (XVII-XVIIIème siècle) ;

![]() la

grange (XVIII-XIXème siècle), située au lieu-dit Les Barriais ;

la

grange (XVIII-XIXème siècle), située au lieu-dit Les Barriais ;

![]() 2 moulins

à eau : de la Perche, de Feintenet ;

2 moulins

à eau : de la Perche, de Feintenet ;

A signaler :

![]() l'ancien

manoir de Treslebois ou de Pisse-Froment, situé route de Maure-de-Bretagne.

Propriété successive des familles Bogier seigneurs de la Bouère (en

1513), du Bois-Brassu (avant 1663), Rollo sieurs de la Noë (en 1663), le

Breton (en 1695) ;

l'ancien

manoir de Treslebois ou de Pisse-Froment, situé route de Maure-de-Bretagne.

Propriété successive des familles Bogier seigneurs de la Bouère (en

1513), du Bois-Brassu (avant 1663), Rollo sieurs de la Noë (en 1663), le

Breton (en 1695) ;

![]() l'ancien

manoir de la Mallardaye, situé route de Maure-de-Bretagne. Propriété

successive des familles Guillou (en 1443 et en 1513), du Dréseuc (en 1541),

Bigot et Perroteau (en 1695) ;

l'ancien

manoir de la Mallardaye, situé route de Maure-de-Bretagne. Propriété

successive des familles Guillou (en 1443 et en 1513), du Dréseuc (en 1541),

Bigot et Perroteau (en 1695) ;

![]() l'ancien

manoir de Beaulieu, situé route de Saint-Séglin. Propriété successive

des familles Pillet (en 1427), de la Bouère (en 1443), le Clenche (en 1513

et en 1541), de Bégasson (en 1695) ;

l'ancien

manoir de Beaulieu, situé route de Saint-Séglin. Propriété successive

des familles Pillet (en 1427), de la Bouère (en 1443), le Clenche (en 1513

et en 1541), de Bégasson (en 1695) ;

![]() l'ancien

manoir de la Couppuaye, situé route de Comblessac. Propriété successive

des familles Couppu (au XIVème siècle), Raguenel, vicomtes de la Bellière

(au XVème siècle), du Mur (en 1513), de Kerhoent (en 1653) ;

l'ancien

manoir de la Couppuaye, situé route de Comblessac. Propriété successive

des familles Couppu (au XIVème siècle), Raguenel, vicomtes de la Bellière

(au XVème siècle), du Mur (en 1513), de Kerhoent (en 1653) ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Guimart, situé route de Comblessac. On y voit les armes des

seigneurs de la Bouère. Propriété de la famille Guihart (en 1443 et en

1513), puis de la famille Justel (en 1648 et en 1668) ;

l'ancien

manoir du Bois-Guimart, situé route de Comblessac. On y voit les armes des

seigneurs de la Bouère. Propriété de la famille Guihart (en 1443 et en

1513), puis de la famille Justel (en 1648 et en 1668) ;

![]() l'ancien

manoir de Bodel, situé route de Guer. Propriété de la famille Houeix (en

1427), puis de la famille de la Marzelière seigneurs de Brembéat (en 1513) ;

l'ancien

manoir de Bodel, situé route de Guer. Propriété de la famille Houeix (en

1427), puis de la famille de la Marzelière seigneurs de Brembéat (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de Lirvouy ou de l'Irvoüie ou de Lava. Propriété successive des

familles Pillet (en 1443), du Val (en 1513), Amice (en 1695) ;

l'ancien

manoir de Lirvouy ou de l'Irvoüie ou de Lava. Propriété successive des

familles Pillet (en 1443), du Val (en 1513), Amice (en 1695) ;

![]() le

manoir de la Bouère, situé route de Loutehel. Propriété des seigneurs de

la Bouère (en 1427 et en 1443), Bogier seigneurs du Vaudeguip (en 1513), de

Marnières (vers 1637 et en 1695) ;

le

manoir de la Bouère, situé route de Loutehel. Propriété des seigneurs de

la Bouère (en 1427 et en 1443), Bogier seigneurs du Vaudeguip (en 1513), de

Marnières (vers 1637 et en 1695) ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte, surnommé encore au XVème siècle la Motte de Brambéat

et depuis la Motte-Québriac. Propriété successive des familles de Blossac

(en 1427), de Québriac, de Saint-Amadour (vers 1443), de Québriac (en 1513

et en 1541), Chenu (en 1695), de Bégasson seigneurs de la Lardaye (en

1780). On y voit encore une motte et les vestiges d'une enceinte gallo-romaine ;

l'ancien

manoir de la Motte, surnommé encore au XVème siècle la Motte de Brambéat

et depuis la Motte-Québriac. Propriété successive des familles de Blossac

(en 1427), de Québriac, de Saint-Amadour (vers 1443), de Québriac (en 1513

et en 1541), Chenu (en 1695), de Bégasson seigneurs de la Lardaye (en

1780). On y voit encore une motte et les vestiges d'une enceinte gallo-romaine ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LES BRULAIS

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence d'aucun noble des Brulais. Les Brulais dépendaient jadis de Comblessac.

© Copyright - Tous droits réservés.