|

Bienvenue chez les Canteloupéens |

CHANTELOUP |

Retour page d'accueil Retour Canton du Sel-de-Bretagne

La commune de

Chanteloup ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de CHANTELOUP

Chanteloup vient de "loup" (des loups affamés se seraient introduits dans l'église et auraient fait sonner les cloches).

C'est au XIIème siècle que les évêques de Rennes deviennent possesseurs en Chanteloup d'un fief. En effet, vers 1150, André de Laillé, Prigent Mugerran (ou Mangerran) et les fils de Tresean (ou Trescan), Hervé, Ruellon et Hugues, vendent à l'abbé de La Meilleraye (ou Melleray), les terres et les bois de Caran (ou Charan) situés à l'époque à Chanteloup et aujourd'hui à Petit-Fougeray (ancien village de Chanteloup), ainsi que les terres du Vieux-Martigné. Les moines cisterciens de Melleray revendent plus tard à Etienne de Fougères, évêque de Rennes de 1168 à 1178, l'ensemble de ce domaine, ainsi que les maisons qu'ils y avaient fait construire : "Terram de Charan cum nemore ad eam pertinente et cum Veteri Martigneio, sicut aqua illud preterlabitur usque ad grassium Ingueii, et domos monachorum de Melereio ibi sitas et totum habitaculum" (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 672). L'évêque de Rennes paie 20 livres tous ces biens à Ricard, abbé de Melleray. Puis Etienne de Fougères afféage les terres aux laboureurs des environs, retenant seulement pour l'évêché les maisons et le bois de Charan. Les évêques de Rennes conservent longtemps en Chanteloup un fief faisant partie de leur regaire épiscopal, appelé Fief de l'Evêque, mais ils doivent le vendre au XVIème siècle pour payer les taxes qui leur sont imposées par l'Etat.

Il est question des dîmes de Chanteloup dès le XIIIème siècle, car en 1272 Durand Salomon, chantre et chanoine de Rennes, donne une portion de ces dîmes au Chapitre de Rennes pour le service de la chapellenie de Saint-Eloi en la cathédrale (arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, G. 165). Il est donc vraisemblable que dès cette époque Chanteloup est paroisse. Enfin, son église, de style Roman, c'est-à-dire du XIème ou XIIème siècle, semble même lui assigner une origine encore plus ancienne.

La paroisse de Chanteloup est mentionnée pour la première fois en 1347 sous l'appellation "Cantu Luppi" (Chant-du-Loup) dans une charte de Saint-Melaine qui mentionne l'un de ses recteurs, nommé Jean de la Touche, "Johannes de Tuscha, rector ecclesiae de Cantu Luppi". Chanteloup dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes. Un autre recteur de Chanteloup, Jean Marion, décédé vers 1438, est inhumé dans la cathédrale de Rennes, en la chapelle Saint-Maudet. Le Chapitre ayant reçu de ce recteur un legs de onze volumes, "undecim voluminum librorum tam jure canonico quam civili librarie", choses rares et précieuses à cette époque, fonde en reconnaissance son anniversaire de cent sols de rente, avec procession faite à son tombeau le vendredi avant la Nativité de saint Jean-Baptiste (Obituar. Sancti Petri Redon).

La paroisse de Chanteloup comprenait autrefois cinq traits : le Bourg, le Pouez, la Ragère, le Riffray et le Fougeray. La dîme s'y levait à la onzième gerbe et appartenait en grande partie au recteur ; cependant le prieur de Beauchesne, en Brie, avait aussi en Chanteloup quelque droit de dîme. Le Rôle ms. du diocèse en 1646 estime 800 livres le revenu du recteur de Chanteloup, taxé en 1516 à 8 livres de décimes.

Deux épidémies ravagent la paroisse de Chanteloup : l'une en 1640, l'autre en 1719. On doit ouvrir en 1640 un nouveau cimetière, loin du bourg et près des landes de Morihan, "le cimetière ordinaire ne suffisant plus à cause de la peste qui ravageait la paroisse depuis plus d'un an". Ce cimetière est mis sous l'invocation de saint Sébastien, patron des pestiférés (Reg. de l'état civil de Chanteloup). 1719 n'est pas moins terrible : "le 26 septembre 1719, il meurt à Chanteloup deux personnes, le 27 septembre trois, le 28 septembre, les 29, 30 septembre et 1er octobre, chaque jour quatre personnes, le 2 et le 3 trois chaque jour, le 5 une seulement, mais le 6 il en décède quatre, et ce terrible état de choses dura plus d'un mois". Aussi voit-on à cette occasion les habitants de Chanteloup faire de longues processions, pour implorer la miséricorde divine, au Petit-Fougeray, autour de leur paroisse, à Bourgbarré, à la chapelle des Trois-Maries, en Cornuz, et à celle de Notre-Dame de la Croix, en Bourg-des-Comptes. Leur foi sera récompensée, et le fléau cesse (Registre de l'état civil de Chanteloup).

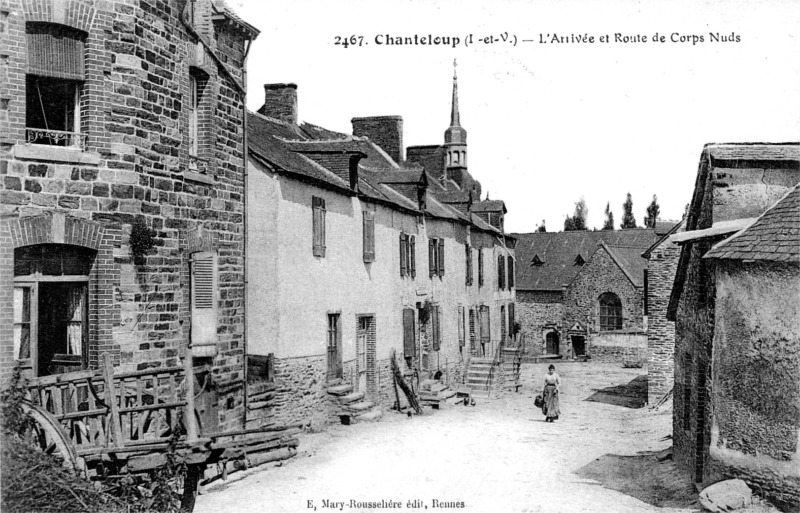

La paroisse de Chanteloup est ensuite diminuée par suite de l'érection en église paroissiale de la chapelle du Petit-Fougeray (1838). Le lieu de la Madeleine, situé route de Corps-Nuds, semble indiquer la présence en ce lieu d'une ancienne léproserie.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Cantu luppi (en 1347), ecclesia de Cantu lupi (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Chanteloup : Jean de la Touche (il vivait en 1347). Jean Marion (décédé vers 1438, il fut inhumé dans la cathédrale de Rennes, en la chapelle Saint-Maudet. Le Chapitre ayant reçu de ce recteur un legs de onze volumes traitant du droit canon et d'autres matières, choses rares à cette époque, fonda en reconnaissance son anniversaire, avec procession faite à son tombeau, le vendredi avant la Saint-Jean). François de la Rue (recteur de Pancé, il jouissait aussi en 1549 de la cure de Chanteloup ; décédé en 1569 et inhumé en l'église de Pancé). Olivier Pairon (en 1600, décédé en 1613). N... Croc (1613-1635). Pierre Bouvet (en 1635, décédé vers 1662). Bertrand Martin (docteur en théologie, prêtre de Saint-Malo et recteur de Saint-Yves-des-Bretons, à Rome, prit possession le 13 mars 1662). Jean-Baptiste des Marchix (1663-1685). N... Pinczon (1685-1693). Pierre Guillard (il fut pourvu en 1694 et devint dès l'année suivante recteur de Guignen). Jacques Monnier (prêtre du diocèse, il fit enregistrer en 1698 et en 1701 ses armoiries : d'or au griffon d'azur). Jean Nerrière (prêtre de Nantes, il succéda vers 1718 au précédent et permuta en 1731 avec le suivant). Antoine-Toussaint Laceron (prêtre du diocèse, précédemment recteur de la Bernardière, il fut pourvu le 16 juin 1731 ; décédé en 1744). Pierre Le Monnier (prêtre du diocèse, fut pourvu le 16 juillet 1744 ; décédé en 1759). François Le Ray (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 27 décembre 1759 et fut enfermé à Saint-Melaine en 1792 ; il revint à Chanteloup en 1801 et mourut peu après). Julien Le Maitre (1803-1807). Pierre Thomas (1807, décédé en 1814). François Delourme (1815-1830). Félix Collet (1830-1835). Louis Duhil (1835-1843). Victor Guillou (1843-1858). Jean-Baptiste Besnard (1858, décédé en 1862). François Denouard (1862-1869). Edouard Ollivier (à partir de 1869), ......

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Chanteloup en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Chanteloup en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de CHANTELOUP

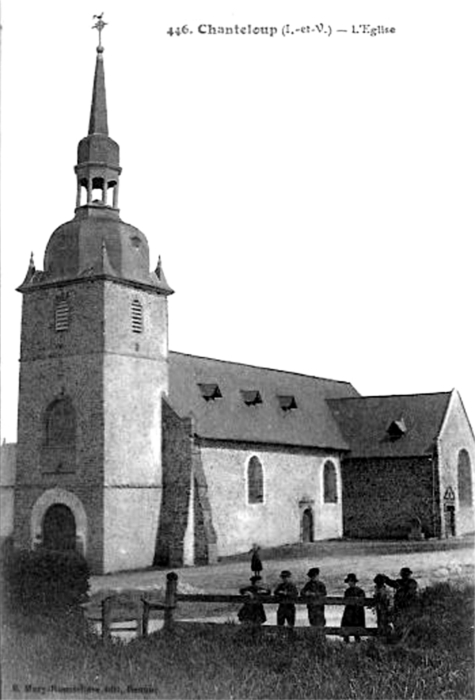

![]() l'église

Saint-Martin (XI-XVII-XVIIIème siècle). L'église primitive comprenait autrefois une nef à chevet

droit avec une chapelle seigneuriale dédiée à saint Etienne au sud. Une

grande arcade, accostée des autels de la Sainte-Vierge et de Sainte-Anne,

séparait le choeur de la nef. La nef, en partie romane, date du XIème siècle. Le bras sud du

transept et le mur sud de la nef datent de 1629. La tour carrée date de 1752.

La porte du croisillon sud date de 1629 (date gravée au-dessus de la porte). Les fonts baptismaux datent du XVème siècle. Le

retable du maître-autel date du XVIIème siècle. Le confessionnal date du

XVIIIème siècle. Le retable date du XVIIIème siècle. La sacristie date

du XVIIIème siècle Au milieu du XVIIIème siècle on a refait le choeur et

construit une chapelle du côté nord. Un arc triomphal flanqué de deux

autels a été démoli au milieu du XVIIIème siècle. Deux vitraux

figuraient au XVIIème siècle les armes des familles d'Auvergne seigneurs

de Chanteloup du XVème siècle à 1663. En 1678 et 1680, François Denyau,

seigneur de Chanteloup, déclare que les armoiries de la famille d'Auvergne

: de sable à la croix d'argent cantonnée de quatre têtes de loup

arrachées de gueules, étaient peintes "sur la vitre de la chapelle

de Saint-Etienne et sur celle proche l'autel Sainte-Anne". Il

ajoute que la même famille ayant possédé pendant plus de deux cents ans

l'hôtel de Chanteloup, et depuis l'an 1588 le fief de l'Evêque de

Chanteloup (aliéné à cette époque par Aymar Hennequin, évêque de

Rennes), avait un banc dans le chanceau, du côté de l'Evangile, et sept

pierres tombales joignant la balustrade du grand autel. Sous ces pierres

tombales reposent : - Gabrielle d'Auvergne, fille de Judes d'Auvergne,

seigneur de Chanteloup (décédée le 30 novembre 1634) ; - Marguerite de

Montboucher, dame d'Auvergne et de Chanteloup, et mère de la précédente

(décédée le 19 mars 1636) ; - Judes d'Auvergne, seigneur de Chanteloup,

chevalier de l'Ordre du roi, lieutenant dans le gouvernement de la ville de

Rennes (décédé en 1652), etc .... François Denyau dit encore qu'il avait

acheté, le 4 avril 1663, des héritiers de Judes d'Auvergne, seigneur de

Chanteloup, le fief de l'Evêque à Chanteloup et la terre et seigneurie de

Chanteloup, ce qui lui donne droit aux mêmes prééminences d'église. A

noter que la famille Denyau avait son enfeu à Rennes dans l'église

conventuelle des Grands-Carmes, sous la voûte séparant l'autel majeur de

l'autel de la Vierge : là sont inhumés : - François Denyau, seigneur

de Chanteloup, conseiller au Parlement de Bretagne (décédé le 16 mai

1689), et Mathurine Le Sérazin, sa femme (décédée le 8 novembre 1687) ; -

François Guy Denyau, seigneur de Chanteloup et d'Orgères (décédée en

1733), etc... A noter qu'en 1754, les habitants de Chanteloup reconnaissent "Etienne

Thiroux, écuyer, sieur de Saint-Cyr et possesseur de la baronnie de

Châteloger" comme "seigneur supérieur et fondateur de

l'église et de la paroisse de Chanteloup" (archives

départementales d'Ille-et-Vilaine). Enfin, le seigneur du Riffray possède

en 1669 quatre pierres tombales "soubs la voulte prochaine de

l'autel Saincte-Anne". Là sont inhumés : - Judes d'Auvergne,

seigneur du Coudray, la Feillée, Roudun et la Grifferaye (décédé le 27

mai 1652) ; - François d'Auvergne, seigneur du Coudray (décédé le 2

juillet 1649 à sa maison du Bas-Riffray) ; - Renée des Cailluns, sa veuve

(décédée le 28 janvier 1660) ; - Françoise d'Auvergne, fille de Charles

d'Auvergne et de Mathurine d'Auvergne, seigneur et dame du Riffray

(décédée le 9 janvier 1669). Au milieu du XVIIIème siècle, on projette

de reconstruire en grande partie l'église de Chanteloup : on détruit la

portion la plus antique, c'est-à-dire le choeur et l'arc triomphal qui le

précède, puis, le 29 juin 1749, on pose la première pierre du nouvel

édifice. On refait le chanceau avec son chevet droit de même forme mais en

plus grand, et l'on bâtit au Nord une chapelle, de façon à donner le plan

d'une croix à l'édifice entier. Le 11 mai 1752, le recteur Pierre Le

Monnier bénit cette nouvelle construction (archives paroissiales de

Chanteloup). Dès 1645, Pierre Bonnet, recteur de Chanteloup, fait ériger,

le 7 mai, la confrérie du Rosaire dans son église par le P. René Robert,

dominicain du couvent de Bonne-Nouvelle, à Rennes. En 1748, Mlle de la

Justière dote la confrérie du Saint-Sacrement, que le pape Benoît XIV

enrichit d'indulgences à cette époque. Il y a lieu de mentionner en cette

église d'anciens fonts baptismaux du XVème et XVIème siècle, décorés

d'arcatures trilobées, de guirlandes de fleurs et de ceps de vigne du fort

joli travail, le tout en granit. A la porte de l'église, on lance au

XVIème siècle une soule, et en 1682 le seigneur de Chanteloup doit payer 5

sols de rente féodale au baron de Châteaugiron, "le jeudy absolu,

à l'issue des Ténèbres, dans le cimetière de Chanteloup"

(Archives nationales, P. 1711) ;

l'église

Saint-Martin (XI-XVII-XVIIIème siècle). L'église primitive comprenait autrefois une nef à chevet

droit avec une chapelle seigneuriale dédiée à saint Etienne au sud. Une

grande arcade, accostée des autels de la Sainte-Vierge et de Sainte-Anne,

séparait le choeur de la nef. La nef, en partie romane, date du XIème siècle. Le bras sud du

transept et le mur sud de la nef datent de 1629. La tour carrée date de 1752.

La porte du croisillon sud date de 1629 (date gravée au-dessus de la porte). Les fonts baptismaux datent du XVème siècle. Le

retable du maître-autel date du XVIIème siècle. Le confessionnal date du

XVIIIème siècle. Le retable date du XVIIIème siècle. La sacristie date

du XVIIIème siècle Au milieu du XVIIIème siècle on a refait le choeur et

construit une chapelle du côté nord. Un arc triomphal flanqué de deux

autels a été démoli au milieu du XVIIIème siècle. Deux vitraux

figuraient au XVIIème siècle les armes des familles d'Auvergne seigneurs

de Chanteloup du XVème siècle à 1663. En 1678 et 1680, François Denyau,

seigneur de Chanteloup, déclare que les armoiries de la famille d'Auvergne

: de sable à la croix d'argent cantonnée de quatre têtes de loup

arrachées de gueules, étaient peintes "sur la vitre de la chapelle

de Saint-Etienne et sur celle proche l'autel Sainte-Anne". Il

ajoute que la même famille ayant possédé pendant plus de deux cents ans

l'hôtel de Chanteloup, et depuis l'an 1588 le fief de l'Evêque de

Chanteloup (aliéné à cette époque par Aymar Hennequin, évêque de

Rennes), avait un banc dans le chanceau, du côté de l'Evangile, et sept

pierres tombales joignant la balustrade du grand autel. Sous ces pierres

tombales reposent : - Gabrielle d'Auvergne, fille de Judes d'Auvergne,

seigneur de Chanteloup (décédée le 30 novembre 1634) ; - Marguerite de

Montboucher, dame d'Auvergne et de Chanteloup, et mère de la précédente

(décédée le 19 mars 1636) ; - Judes d'Auvergne, seigneur de Chanteloup,

chevalier de l'Ordre du roi, lieutenant dans le gouvernement de la ville de

Rennes (décédé en 1652), etc .... François Denyau dit encore qu'il avait

acheté, le 4 avril 1663, des héritiers de Judes d'Auvergne, seigneur de

Chanteloup, le fief de l'Evêque à Chanteloup et la terre et seigneurie de

Chanteloup, ce qui lui donne droit aux mêmes prééminences d'église. A

noter que la famille Denyau avait son enfeu à Rennes dans l'église

conventuelle des Grands-Carmes, sous la voûte séparant l'autel majeur de

l'autel de la Vierge : là sont inhumés : - François Denyau, seigneur

de Chanteloup, conseiller au Parlement de Bretagne (décédé le 16 mai

1689), et Mathurine Le Sérazin, sa femme (décédée le 8 novembre 1687) ; -

François Guy Denyau, seigneur de Chanteloup et d'Orgères (décédée en

1733), etc... A noter qu'en 1754, les habitants de Chanteloup reconnaissent "Etienne

Thiroux, écuyer, sieur de Saint-Cyr et possesseur de la baronnie de

Châteloger" comme "seigneur supérieur et fondateur de

l'église et de la paroisse de Chanteloup" (archives

départementales d'Ille-et-Vilaine). Enfin, le seigneur du Riffray possède

en 1669 quatre pierres tombales "soubs la voulte prochaine de

l'autel Saincte-Anne". Là sont inhumés : - Judes d'Auvergne,

seigneur du Coudray, la Feillée, Roudun et la Grifferaye (décédé le 27

mai 1652) ; - François d'Auvergne, seigneur du Coudray (décédé le 2

juillet 1649 à sa maison du Bas-Riffray) ; - Renée des Cailluns, sa veuve

(décédée le 28 janvier 1660) ; - Françoise d'Auvergne, fille de Charles

d'Auvergne et de Mathurine d'Auvergne, seigneur et dame du Riffray

(décédée le 9 janvier 1669). Au milieu du XVIIIème siècle, on projette

de reconstruire en grande partie l'église de Chanteloup : on détruit la

portion la plus antique, c'est-à-dire le choeur et l'arc triomphal qui le

précède, puis, le 29 juin 1749, on pose la première pierre du nouvel

édifice. On refait le chanceau avec son chevet droit de même forme mais en

plus grand, et l'on bâtit au Nord une chapelle, de façon à donner le plan

d'une croix à l'édifice entier. Le 11 mai 1752, le recteur Pierre Le

Monnier bénit cette nouvelle construction (archives paroissiales de

Chanteloup). Dès 1645, Pierre Bonnet, recteur de Chanteloup, fait ériger,

le 7 mai, la confrérie du Rosaire dans son église par le P. René Robert,

dominicain du couvent de Bonne-Nouvelle, à Rennes. En 1748, Mlle de la

Justière dote la confrérie du Saint-Sacrement, que le pape Benoît XIV

enrichit d'indulgences à cette époque. Il y a lieu de mentionner en cette

église d'anciens fonts baptismaux du XVème et XVIème siècle, décorés

d'arcatures trilobées, de guirlandes de fleurs et de ceps de vigne du fort

joli travail, le tout en granit. A la porte de l'église, on lance au

XVIème siècle une soule, et en 1682 le seigneur de Chanteloup doit payer 5

sols de rente féodale au baron de Châteaugiron, "le jeudy absolu,

à l'issue des Ténèbres, dans le cimetière de Chanteloup"

(Archives nationales, P. 1711) ;

![]() l'ancienne

chapelle de Saint-Martin du Fougeray. Cette chapelle est devenue en 1838

église paroissiale sous le nom de Petit-Fougeray ;

l'ancienne

chapelle de Saint-Martin du Fougeray. Cette chapelle est devenue en 1838

église paroissiale sous le nom de Petit-Fougeray ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame du Coudray de Pouez, située route de Laillé et aujourd'hui disparue. Elle est

fondée en 1636 par Olive Bonnier, veuve de Jean Varoine, sieur des

Garennes, habitant la maison de la Grée de Pouez. Cette chapelle est

abandonnée vers 1680, et son chapelain dessert vers 1713 dans l'église de

Chanteloup les messes de sa fondation, qui sont au nombre de trois par semaine ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame du Coudray de Pouez, située route de Laillé et aujourd'hui disparue. Elle est

fondée en 1636 par Olive Bonnier, veuve de Jean Varoine, sieur des

Garennes, habitant la maison de la Grée de Pouez. Cette chapelle est

abandonnée vers 1680, et son chapelain dessert vers 1713 dans l'église de

Chanteloup les messes de sa fondation, qui sont au nombre de trois par semaine ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Sébastien, aujourd'hui disparue. Elle aurait été

édifiée, semble-t-il, vers 1640, dans le cimetière de Morihan. En 1650,

Pierre Varenne est en même temps chapelain de Notre-Dame du Pouez et de Saint-Sébastien ;

l'ancienne

chapelle Saint-Sébastien, aujourd'hui disparue. Elle aurait été

édifiée, semble-t-il, vers 1640, dans le cimetière de Morihan. En 1650,

Pierre Varenne est en même temps chapelain de Notre-Dame du Pouez et de Saint-Sébastien ;

![]() la

croix d'enclos (1923) ;

la

croix d'enclos (1923) ;

![]() la

croix située à l'entrée du bourg et portant les armes "d'azur à

trois molettes d'argent" de la famille de

Plouays seigneurs de Chanteloup au XVIIIème siècle ;

la

croix située à l'entrée du bourg et portant les armes "d'azur à

trois molettes d'argent" de la famille de

Plouays seigneurs de Chanteloup au XVIIIème siècle ;

![]() le

château du Riffray ou Ruffray (XVII-XXème siècle). Propriété successive

des familles Ruffray (en 1476 et en 1513), Perroys (en 1624), des Vaux et de

Montalembert, Auvergne (au XVIIème siècle), du Chastellier seigneurs de

Margaro (vers 1680 et en 1773). Ce château est reconstruit suite à un incendie.

Il est transformé en école d'agriculture en 1923. La Réformation de la noblesse

distingue en 1476 Guillaume du Ruffray, "sieur dudit lieu",

des enfants de "feus Macé et Pierre Le Febvre, sieurs du

Haut-Ruffray". Elle ajoute qu'en 1513 "Jean du Ruffray,

noble homme, fils de feu Jean du Ruffray, tient noblement ledit lieu du

Ruffray". Au commencement du XVIIème siècle, le manoir du Ruffray,

relevant de la baronnie de Châteaugiron, appartient à Bertrand Perroys,

seigneur du Ruffray, vivant encore en 1624. Julienne Perroys épouse Louis

des Vaux, dont elle a Bertrand des Vaux, seigneur de la Boistellière, et

Jeanne Perroys qui épouse Gilles de Montalembert. Ces derniers, Bertrand

des Vaux, Gilles de Montalembert et sa femme, vendent une partie du Ruffray

à Charles d'Auvergne, seigneur du Coudray, en Cornuz, fils de François

d'Auvergne et de Renée des Cailluns, fille elle-même de N.. des Cailluns,

sieur de Roudun, en Poligné, et de Françoise Perroys. Aussi le père et la

mère de Charles d'Auvergne se disent-ils, dès 1640, seigneur et dame du

Ruffray et de Roudun, parce qu'ils possèdent déjà une portion du Ruffray

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Charles d'Auvergne, devenu

seul seigneur du Coudray et du Ruffray, épouse Mathurine d'Auvergne et

quitte le Coudray pour venir habiter le Ruffray, où il réside en 1670.

Leur fille, Tristanne d'Auvergne, épouse à Chanteloup, le 16 juillet 1680,

Joachim du Chastellier de Margaro. Charles du Chastellier, leur fils, est

seigneur du Ruffray et épouse Jacquemine de Vaucouleurs. Autre Charles du

Chastellier, seigneur du Ruffray, s'unit à Anne Leroy de Brée, dont il a

Jean Charles du Chastellier, né au Ruffray en 1773 (Registre de l'état

civil de Chanteloup). Au XIXème siècle le château appartient à la

famille de Pracontal, alliée aux du Chastellier ;

le

château du Riffray ou Ruffray (XVII-XXème siècle). Propriété successive

des familles Ruffray (en 1476 et en 1513), Perroys (en 1624), des Vaux et de

Montalembert, Auvergne (au XVIIème siècle), du Chastellier seigneurs de

Margaro (vers 1680 et en 1773). Ce château est reconstruit suite à un incendie.

Il est transformé en école d'agriculture en 1923. La Réformation de la noblesse

distingue en 1476 Guillaume du Ruffray, "sieur dudit lieu",

des enfants de "feus Macé et Pierre Le Febvre, sieurs du

Haut-Ruffray". Elle ajoute qu'en 1513 "Jean du Ruffray,

noble homme, fils de feu Jean du Ruffray, tient noblement ledit lieu du

Ruffray". Au commencement du XVIIème siècle, le manoir du Ruffray,

relevant de la baronnie de Châteaugiron, appartient à Bertrand Perroys,

seigneur du Ruffray, vivant encore en 1624. Julienne Perroys épouse Louis

des Vaux, dont elle a Bertrand des Vaux, seigneur de la Boistellière, et

Jeanne Perroys qui épouse Gilles de Montalembert. Ces derniers, Bertrand

des Vaux, Gilles de Montalembert et sa femme, vendent une partie du Ruffray

à Charles d'Auvergne, seigneur du Coudray, en Cornuz, fils de François

d'Auvergne et de Renée des Cailluns, fille elle-même de N.. des Cailluns,

sieur de Roudun, en Poligné, et de Françoise Perroys. Aussi le père et la

mère de Charles d'Auvergne se disent-ils, dès 1640, seigneur et dame du

Ruffray et de Roudun, parce qu'ils possèdent déjà une portion du Ruffray

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Charles d'Auvergne, devenu

seul seigneur du Coudray et du Ruffray, épouse Mathurine d'Auvergne et

quitte le Coudray pour venir habiter le Ruffray, où il réside en 1670.

Leur fille, Tristanne d'Auvergne, épouse à Chanteloup, le 16 juillet 1680,

Joachim du Chastellier de Margaro. Charles du Chastellier, leur fils, est

seigneur du Ruffray et épouse Jacquemine de Vaucouleurs. Autre Charles du

Chastellier, seigneur du Ruffray, s'unit à Anne Leroy de Brée, dont il a

Jean Charles du Chastellier, né au Ruffray en 1773 (Registre de l'état

civil de Chanteloup). Au XIXème siècle le château appartient à la

famille de Pracontal, alliée aux du Chastellier ;

![]() la

communauté des sœurs de Rillé (XIXème siècle), située route de Corps-Nuds ;

la

communauté des sœurs de Rillé (XIXème siècle), située route de Corps-Nuds ;

![]() le

manoir du Pont (XVIIème siècle) ;

le

manoir du Pont (XVIIème siècle) ;

![]() le

manoir de La Retenue ou de Chanteloup (XVIII-XXème siècle). Il est

accosté au nord d'une tour carrée et possédait jadis un droit de haute

justice. Propriété successive des familles d'Auvergne (en 1427 et en

1476), de Derval (en 1513), Denyau (en 1663), de Cornulier (en 1681), Hay

seigneurs des Nétumières (en 1702), de Plouay seigneurs de la Grignonnais

(en 1789) . En 1427, Jean d'Auvergne est "sieur de l'hostel de

Chanteloup" et épouse Marguerite de Coësmes. Guillaume

d'Auvergne, seigneur de Chanteloup, fils d'autre Guillaume d'Auvergne et

vivant en 1476, est père de Jean d'Auvergne, qui épouse Françoise de

Derval. Cette dame tient le manoir et le domaine de Chanteloup en 1513. En

1541, Michel d'Auvergne, seigneur de Chanteloup, reconnaît tenir du baron

de Poligné le fief du Val de Chanteloup. En 1588, Olivier d'Auvergne,

seigneur de Chanteloup et du Coudray, rend aveu au baron de Châteaugiron

pour le manoir de Chanteloup et celui du Coudray, sis en Cornuz. Olivier

d'Auvergne prétend aussi avoir droit aux prééminences en l'église de

Chanteloup et dans la chapelle Saint-Julien de Cornuz, et réclame, enfin,

des droits de soule et de bouteillage, dont il est débouté en 1607

(Archives nationales, P. 1711). Guy d'Auvergne, seigneur de Chanteloup,

épouse Catherine Godard, dont il a Judes, qui suit, baptisé à Chanteloup

le 11 novembre 1608. Catherine Godard, devenue veuve, fonde le 12 décembre

1616, en la cathédrale de Rennes, où elle choisit sa sépulture, la messe

et l'office de Sainte-Catherine, le 25 novembre (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, G. 165). Judes d'Auvergne, seigneur de Chanteloup, le

Maffay, les Boisselières, etc ..., chevalier de l'Ordre du roi, etc ...,

épouse d'abord Marguerite de Montbourcher (décédée en 1636), puis

Tristanne Lambert, fille du seigneur de la Havardière, en Acigné. Judes

d'Auvergne décède le 18 mai 1652 et laisse des enfants dont Tristanne

Lambert est tutrice. Mais ceux-ci, poursuivis par les créanciers de leur

père, vendent, le 4 avril 1663, la terre et la seigneurie de Chanteloup à

François Denyau, reçu le 7 septembre 1648 conseiller au Parlement de

Bretagne. Ce dernier est le fils de Jacques Denyau, seigneur de la

Cochetière, reçu conseiller au Parlement de Bretagne le 17 février 1606,

et de Catherine Constantin. En 1678 et 1682, François Denyau, devenu

seigneur de Chanteloup, déclare tenir de la baronnie de Châteaugiron, "à

debvoir de foy, hommage et obeissance", le manoir de Chanteloup,

avec ses bois, rabines et 122 journaux de terre. La seigneurie de Chanteloup

renferme alors une douzaine de fiefs, parmi lesquels se trouve le fief de l'Evêque,

ayant une haute justice et jouissant des prééminences de l'église de

Chanteloup. A la terre de Chanteloup est joint le manoir du Coudray, en

Cornuz, contenant 134 journaux de terre, etc (Archives nationales, P.

1709 et 1711). De son mariage avec Mathurine Le Sérazin, fille d'un notaire

fort riche d'Angers, dont il devient veuf en 1687, François Denyau a une

dizaine d'enfants, dont une fille aînée, Françoise Denyau, qui épouse,

le 11 août 1681, Toussaint de Cornulier, seigneur de la Touche, en Nozay.

La cérémonie religieuse est faite par François Denyau, abbé de

Chanteloup. La nouvelle mariée reçoit en dot 200,000 livres en espèces,

mais elle meurt en couches à Rennes le 16 août 1682 et est inhumée dans

l'église conventuelle des Minimes de cette ville, où la famille de

Cornulier possède un enfeu. Cette dame a deux frères, dont l'aîné est

François Guy Denyau, seigneur de Chanteloup et d'Orgères, reçu conseiller

au Parlement de Bretagne le 26 mai 1688 et mort doyen de ce Parlement le 13

décembre 1733. Il est inhumé le 15 dans l'église des Grands-Carmes de

Rennes. Après sa mort Elisabeth de Cornulier, fille de Françoise Denyau,

dont nous venons de parler, mariée en 1702 à Jean Paul Hay, seigneur des

Nétumières, hérite de Chanteloup, car vers 1735 elle a un revenu de 506

livres à Chanteloup et est taxée à 54 livres 15 sols de décimes (Etat du

revenu des biens fondés de la noblesse de Bretagne). Mais elle vend cette

seigneurie à Jean Baptiste de Plouays , seigneur de la Grignonnaye, en

Mordelles. La famille de Plouays prend par la suite le nom de Chanteloup,

qu'elle porte encore, et conserve jusqu'à la Révolution le manoir et la

seigneurie de Chanteloup. Le manoir est au XIXème siècle la propriété de

la famille de Farcy, puis des Rolland du Noday (abbé Guillotin de Corson) ;

le

manoir de La Retenue ou de Chanteloup (XVIII-XXème siècle). Il est

accosté au nord d'une tour carrée et possédait jadis un droit de haute

justice. Propriété successive des familles d'Auvergne (en 1427 et en

1476), de Derval (en 1513), Denyau (en 1663), de Cornulier (en 1681), Hay

seigneurs des Nétumières (en 1702), de Plouay seigneurs de la Grignonnais

(en 1789) . En 1427, Jean d'Auvergne est "sieur de l'hostel de

Chanteloup" et épouse Marguerite de Coësmes. Guillaume

d'Auvergne, seigneur de Chanteloup, fils d'autre Guillaume d'Auvergne et

vivant en 1476, est père de Jean d'Auvergne, qui épouse Françoise de

Derval. Cette dame tient le manoir et le domaine de Chanteloup en 1513. En

1541, Michel d'Auvergne, seigneur de Chanteloup, reconnaît tenir du baron

de Poligné le fief du Val de Chanteloup. En 1588, Olivier d'Auvergne,

seigneur de Chanteloup et du Coudray, rend aveu au baron de Châteaugiron

pour le manoir de Chanteloup et celui du Coudray, sis en Cornuz. Olivier

d'Auvergne prétend aussi avoir droit aux prééminences en l'église de

Chanteloup et dans la chapelle Saint-Julien de Cornuz, et réclame, enfin,

des droits de soule et de bouteillage, dont il est débouté en 1607

(Archives nationales, P. 1711). Guy d'Auvergne, seigneur de Chanteloup,

épouse Catherine Godard, dont il a Judes, qui suit, baptisé à Chanteloup

le 11 novembre 1608. Catherine Godard, devenue veuve, fonde le 12 décembre

1616, en la cathédrale de Rennes, où elle choisit sa sépulture, la messe

et l'office de Sainte-Catherine, le 25 novembre (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, G. 165). Judes d'Auvergne, seigneur de Chanteloup, le

Maffay, les Boisselières, etc ..., chevalier de l'Ordre du roi, etc ...,

épouse d'abord Marguerite de Montbourcher (décédée en 1636), puis

Tristanne Lambert, fille du seigneur de la Havardière, en Acigné. Judes

d'Auvergne décède le 18 mai 1652 et laisse des enfants dont Tristanne

Lambert est tutrice. Mais ceux-ci, poursuivis par les créanciers de leur

père, vendent, le 4 avril 1663, la terre et la seigneurie de Chanteloup à

François Denyau, reçu le 7 septembre 1648 conseiller au Parlement de

Bretagne. Ce dernier est le fils de Jacques Denyau, seigneur de la

Cochetière, reçu conseiller au Parlement de Bretagne le 17 février 1606,

et de Catherine Constantin. En 1678 et 1682, François Denyau, devenu

seigneur de Chanteloup, déclare tenir de la baronnie de Châteaugiron, "à

debvoir de foy, hommage et obeissance", le manoir de Chanteloup,

avec ses bois, rabines et 122 journaux de terre. La seigneurie de Chanteloup

renferme alors une douzaine de fiefs, parmi lesquels se trouve le fief de l'Evêque,

ayant une haute justice et jouissant des prééminences de l'église de

Chanteloup. A la terre de Chanteloup est joint le manoir du Coudray, en

Cornuz, contenant 134 journaux de terre, etc (Archives nationales, P.

1709 et 1711). De son mariage avec Mathurine Le Sérazin, fille d'un notaire

fort riche d'Angers, dont il devient veuf en 1687, François Denyau a une

dizaine d'enfants, dont une fille aînée, Françoise Denyau, qui épouse,

le 11 août 1681, Toussaint de Cornulier, seigneur de la Touche, en Nozay.

La cérémonie religieuse est faite par François Denyau, abbé de

Chanteloup. La nouvelle mariée reçoit en dot 200,000 livres en espèces,

mais elle meurt en couches à Rennes le 16 août 1682 et est inhumée dans

l'église conventuelle des Minimes de cette ville, où la famille de

Cornulier possède un enfeu. Cette dame a deux frères, dont l'aîné est

François Guy Denyau, seigneur de Chanteloup et d'Orgères, reçu conseiller

au Parlement de Bretagne le 26 mai 1688 et mort doyen de ce Parlement le 13

décembre 1733. Il est inhumé le 15 dans l'église des Grands-Carmes de

Rennes. Après sa mort Elisabeth de Cornulier, fille de Françoise Denyau,

dont nous venons de parler, mariée en 1702 à Jean Paul Hay, seigneur des

Nétumières, hérite de Chanteloup, car vers 1735 elle a un revenu de 506

livres à Chanteloup et est taxée à 54 livres 15 sols de décimes (Etat du

revenu des biens fondés de la noblesse de Bretagne). Mais elle vend cette

seigneurie à Jean Baptiste de Plouays , seigneur de la Grignonnaye, en

Mordelles. La famille de Plouays prend par la suite le nom de Chanteloup,

qu'elle porte encore, et conserve jusqu'à la Révolution le manoir et la

seigneurie de Chanteloup. Le manoir est au XIXème siècle la propriété de

la famille de Farcy, puis des Rolland du Noday (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien

manoir de la Porte, situé route de Laillé. Propriété de la famille de la

Rue en 1427. En 1427, Alain de la Rue, "non contribuant par

franchise de monnoie" est "sieur de l'hôtel noble de la

Porte, en Chanteloup" ;

l'ancien

manoir de la Porte, situé route de Laillé. Propriété de la famille de la

Rue en 1427. En 1427, Alain de la Rue, "non contribuant par

franchise de monnoie" est "sieur de l'hôtel noble de la

Porte, en Chanteloup" ;

![]() la

maison (XVII-XXème siècle), située au lieu-dit Le Pont ;

la

maison (XVII-XXème siècle), située au lieu-dit Le Pont ;

![]() le

four à pain (XIXème siècle) ;

le

four à pain (XIXème siècle) ;

![]() 3

3

A signaler aussi :

![]() l'ancienne

maison de la Varillaye. Propriété de la famille le Corsin puis de la

famille Dupont seigneurs des Loges vers 1720 ;

l'ancienne

maison de la Varillaye. Propriété de la famille le Corsin puis de la

famille Dupont seigneurs des Loges vers 1720 ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Thébert ;

l'ancien

manoir de la Ville-Thébert ;

![]() l'ancien

manoir et Prieuré de Beauchêne. Le prieuré avait un droit de haute

justice. Sa chapelle est sécularisée ;

l'ancien

manoir et Prieuré de Beauchêne. Le prieuré avait un droit de haute

justice. Sa chapelle est sécularisée ;

![]() l'ancien

manoir de La Tapionnaye. En 1427, Simon d'Espinay est "sieur de

métairie noble de la Tapionnaye" ;

l'ancien

manoir de La Tapionnaye. En 1427, Simon d'Espinay est "sieur de

métairie noble de la Tapionnaye" ;

![]() l'ancien

manoir de Vausurion ou Vauxirion, situé route de Brie à Crévin. Propriété successive

des familles de Saulnières seigneurs de la Marchée (au XVème siècle), de

la Touche (en 1476 et en 1513), Geslin (en 1550), de Montbourcher (en 1632),

le Corsin seigneur du Chêne-Blanc. Le seigneur de la Marchée, en

Saulnières, possède en 1427,"la mestairie de Valcirion".

Ce seigneur se nomme Jean de Saulnières, car il est dit dans la

Réformation de la noblesse que Jean de la Touche, sieur de la Cheze, qui

possédait "le manoir de Vausurion" en 1476 et 1513, y a

remplacé "Jehan de Saulnières, seigneur de la Mareschée".

En 1560, Julien Geslin et Henrye Fromont, seigneur et dame du Vauxirion,

avouent tenir "prochement et noblement" d'Anne de Montejean,

baronne de Poligné, "le lieu de Vauxirion". Au XVIIème

siècle, Julien de Montbourcher, seigneur de Caran en 1632, possède le

Vauxirion, qu'il vend, ainsi que le manoir de Caran, à François Le Corsin,

seigneur du Chesne-Blanc ;

l'ancien

manoir de Vausurion ou Vauxirion, situé route de Brie à Crévin. Propriété successive

des familles de Saulnières seigneurs de la Marchée (au XVème siècle), de

la Touche (en 1476 et en 1513), Geslin (en 1550), de Montbourcher (en 1632),

le Corsin seigneur du Chêne-Blanc. Le seigneur de la Marchée, en

Saulnières, possède en 1427,"la mestairie de Valcirion".

Ce seigneur se nomme Jean de Saulnières, car il est dit dans la

Réformation de la noblesse que Jean de la Touche, sieur de la Cheze, qui

possédait "le manoir de Vausurion" en 1476 et 1513, y a

remplacé "Jehan de Saulnières, seigneur de la Mareschée".

En 1560, Julien Geslin et Henrye Fromont, seigneur et dame du Vauxirion,

avouent tenir "prochement et noblement" d'Anne de Montejean,

baronne de Poligné, "le lieu de Vauxirion". Au XVIIème

siècle, Julien de Montbourcher, seigneur de Caran en 1632, possède le

Vauxirion, qu'il vend, ainsi que le manoir de Caran, à François Le Corsin,

seigneur du Chesne-Blanc ;

![]() l'ancien

manoir de la Feuillée, situé route de Brie à Crévin ;

l'ancien

manoir de la Feuillée, situé route de Brie à Crévin ;

![]() l'ancien

manoir de Caran, aujourd'hui situé dans la commune du Petit-Fougeray. La

seigneurie de Caran relève en 1679 de la baronnie de Poligné. Propriété successive des seigneurs de Caran (en 1427 et en 1476), puis des

familles Allory (en 1513), de la Marchée (en 1541), le Corsin (en 1569), de

Montbourcher (en 1627), le Corsin seigneurs du Chêne-Blanc (en 1679 et en

1789). Caran (ou Charan au XIIème siècle) semble avoir donné son nom à

ses premiers seigneurs : - en 1427, "le sieur de Caran a l'hôtel de

Caran" ; - en 1476, "Pierre de Caran est sieur du manoir de

Caran". Ce dernier est père de Plésou de Caran, qui épouse

Georges Allory. De cette union naît une fille, qui tient avec son père le

manoir de Caran en 1513. En 1541, Julien de la Marchée, "sa femme

et consorts", tiennent du seigneur de Poligné "le lieu de

Caran", valant alors 35 livres de rente. Puis viennent François Le

Corsin, seigneur de Caran, vivant en 1569, et René Le Corsin, également

seigneur de Caran, qui meurt le 1er décembre 1624. La fille de ce dernier,

Renée Le Corsin, épouse de René de Montbourcher, seigneur de la Menardaye,

a pour fils, Julien de Montbourcher, baptisé à Chanteloup en 1609. Renée

Le Corsin, devenue veuve avant 1622, épouse en secondes noces le sieur des

Longs-Près, et meurt le 6 avril 1627. Julien de Montbourcher, son fils,

seigneur de Caran, épouse Françoise Busnel, dont il a Olivier, tenu sur

les fonts baptismaux de Chanteloup, le 29 mars 1632, par Olivier de

Montbourcher, seigneur de la Maignanne (Registre de l'état civil de

Chanteloup). En 1679, François Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, en

Saulnières, possède par acquêt une partie du manoir de Caran, sous la

juridiction de Poligné. L'autre portion est, semble-t-il, vendue à la

famille Poussin, car nous voyons en 1690 Joseph Poussin prendre le titre de

sieur de Caran. Il y a d'ailleurs un fief de Caran qui est distrait des

seigneuries et manoir de ce nom et qui appartient d'abord à la famille de

la Filochaye, puis en 1758 à celle de Plouays. Toutefois, le manoir même

de Caran demeure aux Le Corsin jusqu'à la Révolution. Il appartient à

cette époque à Jean Baptiste Marie Le Corsin du Chesne-Blanc, chanoine de

Rennes en 1778, abbé commendataire de Lanvaux en 1786, et mort curé du

Sel-de-Bretagne en 1816 ;

l'ancien

manoir de Caran, aujourd'hui situé dans la commune du Petit-Fougeray. La

seigneurie de Caran relève en 1679 de la baronnie de Poligné. Propriété successive des seigneurs de Caran (en 1427 et en 1476), puis des

familles Allory (en 1513), de la Marchée (en 1541), le Corsin (en 1569), de

Montbourcher (en 1627), le Corsin seigneurs du Chêne-Blanc (en 1679 et en

1789). Caran (ou Charan au XIIème siècle) semble avoir donné son nom à

ses premiers seigneurs : - en 1427, "le sieur de Caran a l'hôtel de

Caran" ; - en 1476, "Pierre de Caran est sieur du manoir de

Caran". Ce dernier est père de Plésou de Caran, qui épouse

Georges Allory. De cette union naît une fille, qui tient avec son père le

manoir de Caran en 1513. En 1541, Julien de la Marchée, "sa femme

et consorts", tiennent du seigneur de Poligné "le lieu de

Caran", valant alors 35 livres de rente. Puis viennent François Le

Corsin, seigneur de Caran, vivant en 1569, et René Le Corsin, également

seigneur de Caran, qui meurt le 1er décembre 1624. La fille de ce dernier,

Renée Le Corsin, épouse de René de Montbourcher, seigneur de la Menardaye,

a pour fils, Julien de Montbourcher, baptisé à Chanteloup en 1609. Renée

Le Corsin, devenue veuve avant 1622, épouse en secondes noces le sieur des

Longs-Près, et meurt le 6 avril 1627. Julien de Montbourcher, son fils,

seigneur de Caran, épouse Françoise Busnel, dont il a Olivier, tenu sur

les fonts baptismaux de Chanteloup, le 29 mars 1632, par Olivier de

Montbourcher, seigneur de la Maignanne (Registre de l'état civil de

Chanteloup). En 1679, François Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, en

Saulnières, possède par acquêt une partie du manoir de Caran, sous la

juridiction de Poligné. L'autre portion est, semble-t-il, vendue à la

famille Poussin, car nous voyons en 1690 Joseph Poussin prendre le titre de

sieur de Caran. Il y a d'ailleurs un fief de Caran qui est distrait des

seigneuries et manoir de ce nom et qui appartient d'abord à la famille de

la Filochaye, puis en 1758 à celle de Plouays. Toutefois, le manoir même

de Caran demeure aux Le Corsin jusqu'à la Révolution. Il appartient à

cette époque à Jean Baptiste Marie Le Corsin du Chesne-Blanc, chanoine de

Rennes en 1778, abbé commendataire de Lanvaux en 1786, et mort curé du

Sel-de-Bretagne en 1816 ;

![]() l'ancien

manoir de Mérolles, situé route de Sel. Propriété successive des

familles Lineu (en 1427), Lallemand (en 1476), Gédouin seigneurs de la

Dobiaye (en 1513). En 1427, Jean Le Lineu possède la métairie noble de

Mérolles. En 1476, Guillaume Lallemand est "sieur de mestairie de

Mérolles". Enfin, en 1513, Guillaume Gédouin, seigneur de la

Dobiaye, en Saint-Jean-sur-Couesnon, est propriétaire du "manoir de

Mérolles, qui fut jadis à maistre Guillaume Lallemand"

(Réformation de la noblesse) ;

l'ancien

manoir de Mérolles, situé route de Sel. Propriété successive des

familles Lineu (en 1427), Lallemand (en 1476), Gédouin seigneurs de la

Dobiaye (en 1513). En 1427, Jean Le Lineu possède la métairie noble de

Mérolles. En 1476, Guillaume Lallemand est "sieur de mestairie de

Mérolles". Enfin, en 1513, Guillaume Gédouin, seigneur de la

Dobiaye, en Saint-Jean-sur-Couesnon, est propriétaire du "manoir de

Mérolles, qui fut jadis à maistre Guillaume Lallemand"

(Réformation de la noblesse) ;

![]() l'ancien

manoir de Droullay. Il relève de la baronnie de Poligné. Propriété successive des familles de Saulnières (en

1476), de la Touche seigneurs de Vausurion (en 1541), Geslin seigneurs de

Vausurion (vers 1550), le Corsin (en 1622), du Pont seigneurs des Loges

(vers 1720). Il appartient au XVème siècle à la famille de Saulnières.

En 1476, c'est la propriété de Jean de la Touche, seigneur de Vauxirion,

représentant feu Jean de Saulnières. En 1513, Jean de la Touche, seigneur

de la Cheze et de Vauxirion, possède encore le manoir du Droullay. En 1541,

Anne de la Touche, dame de la Cheze, tient du seigneur de Poligné "partie

du lieu du Droullay à foy et rachapt, et vault environ 100 sols de

rente". Un peu plus tard, vers 1550, Julien Geslin et Henrye

Fromont, seigneur et dame de Vauxirion, confessent tenir "prochement

et noblement" d'Anne de Montejean, baronne de Poligné, la maison

du Droullay (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Poligné).

La famille Le Corsin devient ensuite maîtresse de cette terre noble, qui

appartient en 1622 à Renée Le Corsin, veuve de René de Montbourcher, et

en 1679 à François Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc. Vers 1720, Marie

Françoise Le Corsin vend à Louis du Pont, seigneur des Loges, en La

Mézière, le manoir du Droullay, la maison de la Varillaye, sise à

Chanteloup, et les domaines de la Marchée. Malgré ces ventes, Mlle Le

Corsin possède encore vers 1735 cent livres de rente en biens fonds à Chanteloup ;

l'ancien

manoir de Droullay. Il relève de la baronnie de Poligné. Propriété successive des familles de Saulnières (en

1476), de la Touche seigneurs de Vausurion (en 1541), Geslin seigneurs de

Vausurion (vers 1550), le Corsin (en 1622), du Pont seigneurs des Loges

(vers 1720). Il appartient au XVème siècle à la famille de Saulnières.

En 1476, c'est la propriété de Jean de la Touche, seigneur de Vauxirion,

représentant feu Jean de Saulnières. En 1513, Jean de la Touche, seigneur

de la Cheze et de Vauxirion, possède encore le manoir du Droullay. En 1541,

Anne de la Touche, dame de la Cheze, tient du seigneur de Poligné "partie

du lieu du Droullay à foy et rachapt, et vault environ 100 sols de

rente". Un peu plus tard, vers 1550, Julien Geslin et Henrye

Fromont, seigneur et dame de Vauxirion, confessent tenir "prochement

et noblement" d'Anne de Montejean, baronne de Poligné, la maison

du Droullay (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Poligné).

La famille Le Corsin devient ensuite maîtresse de cette terre noble, qui

appartient en 1622 à Renée Le Corsin, veuve de René de Montbourcher, et

en 1679 à François Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc. Vers 1720, Marie

Françoise Le Corsin vend à Louis du Pont, seigneur des Loges, en La

Mézière, le manoir du Droullay, la maison de la Varillaye, sise à

Chanteloup, et les domaines de la Marchée. Malgré ces ventes, Mlle Le

Corsin possède encore vers 1735 cent livres de rente en biens fonds à Chanteloup ;

![]() l'ancien

manoir de la Grée de Pouez. Propriété d'Olive Bouvet veuve de Jean

Varoine sieurs des Garennes en 1636 ;

l'ancien

manoir de la Grée de Pouez. Propriété d'Olive Bouvet veuve de Jean

Varoine sieurs des Garennes en 1636 ;

![]() l'ancien

manoir de Pouez, situé route de Laillé. Il possédait jadis une motte. En

1427, "la mestairie noble du Pouez" appartient au vicomte

de la Bellière. En 1476, "le vicomte de la Bellière" est

encore "sieur du manoir du Pouez" (Réformation de la

noblesse). Il n'est plus ensuite fait mention de cette maison noble,

remplacée de nos jours par le village du Pouez ;

l'ancien

manoir de Pouez, situé route de Laillé. Il possédait jadis une motte. En

1427, "la mestairie noble du Pouez" appartient au vicomte

de la Bellière. En 1476, "le vicomte de la Bellière" est

encore "sieur du manoir du Pouez" (Réformation de la

noblesse). Il n'est plus ensuite fait mention de cette maison noble,

remplacée de nos jours par le village du Pouez ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de CHANTELOUP

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Alain Le Jambu et Jamet Baude, plusieurs nobles sont mentionnés à Chanteloup :

![]() Jean

Dauvergne (d'Auvergne), sr. de l'hôtel de Chanteloup ;

Jean

Dauvergne (d'Auvergne), sr. de l'hôtel de Chanteloup ;

![]() La

métairie de Pouez, noble appartenant au Vicomte de la Bellière ;

La

métairie de Pouez, noble appartenant au Vicomte de la Bellière ;

![]() Simon

Despinay (d'Espinay), sr. de la métairie de la Tapionnaye ;

Simon

Despinay (d'Espinay), sr. de la métairie de la Tapionnaye ;

![]() Pierrot

Dauvergne (d'Auvergne), sr. de la métairie de Caran ;

Pierrot

Dauvergne (d'Auvergne), sr. de la métairie de Caran ;

![]() Pierre

Le Febvre, sr. de la métairie de la Mareschie ;

Pierre

Le Febvre, sr. de la métairie de la Mareschie ;

![]() Marie

de Fevre, sr. de la métairie du Valirion ;

Marie

de Fevre, sr. de la métairie du Valirion ;

![]() Alain

de la Rue, sr. de la Porte « non contribuant pour franchise de la

monnaye ».

Alain

de la Rue, sr. de la Porte « non contribuant pour franchise de la

monnaye ».

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.