|

Bienvenue chez les Heulinois |

LA CHAPELLE-HEULIN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Vallet

La commune

de La Chapelle-Heulin ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LA CHAPELLE-HEULIN

La Chapelle-Heulin vient de Heulin, fondateur de la paroisse. Le seigneur fondateur, Heulin, est inconnu, mais il pourrait aussi s'agir de Hoël V, comte de Nantes et duc de Bretagne.

Heulin est le nom du seigneur qui bâtit l'église primitive et en fit l'offrande à l'abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes. C'est en 1130, que La Chapelle-Heulin apparaît pour la première fois dans un document écrit. Le seigneur de Goulaine rend l'église de Sainte-Marie de La Chapelle-Heulin aux moines de l'abbaye Saint-Martin de Vertou.

Peu à peu nous voyons la famille d'Acigné (issue de l'antique maison de Vitré et des comtes de Rennes) prendre une place prépondérante dans la paroisse, à tel point qu'au XVème siècle, elle fait changer le nom de la paroisse en celui d'Acigné en La Chapelle-Heulin. Le domaine seigneurial des marquis de Goulaine à La Chapelle-Heulin comprend une partie du bourg, l'église et le cimetière, le presbytère, les maisons nobles de Juyon, du Poyer, de l'Aurière, de la Haute-Ville et de la Basse Ville, des Gaudronnières, de La Cassemichère et de La Pilotière, auxquelles il faut ajouter celle du Tourboureau qui se rattache à Livernière (ou l'Hyvernière). Bien que le sieur de Livernière tient son fief du marquis de Goulaine, il a droit de haute, moyenne et basse justice.

Le 17 octobre 1793, les troupes républicaines campent à La Chapelle-Heulin. Au début de 1794, les colonnes infernales du Général Cordelier mettent la région à feu et à sang. Il ne subsistera que trois maisons après la Révolution : l'actuel café Fonteneau (1616), le restaurant en face de l'église (1639) et une maison (1589) située jadis au milieu du bourg et aujourd'hui disparue.

Une femme instruisait les enfants des deux sexes en 1683 (Livre des visites de 1686 – Archives départementales, G 52).

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de La Chapelle-Heulin : Jehan Gohéau (au XVIème siècle), Julien Albert (au XVIIème siècle), Roul (au XVIIIème siècle). Ce dernier nous indique que la dîme lui rapportait en moyenne 100 barriques de vin, qu'il vendait 9 à 10 livres la barrique, sans le fût. On trouve sous la Révolution, Pierre Marchand, qui devint aussi maire de la commune de La Chapelle-Heulin, puis, au XIXème siècle, Peuriot (de 1805 à 1813), Meignen (de 1813 à 1823), Pierre Fricot (de 1824 à 1836), Félix Yviquel (de 1836 à 1844), Adolphe Coicaud (de 1844 à 1858), Théodore Rest, Félix Charpentier (de 1873 à 1878), Léon Bariller, René Moreau, .....

Note 2 : liste non exhaustive des maires de La Chapelle-Heulin : René Fontaine (beau-frère de René Chaillou des Cléons), Félix Rochery, Jean Maillard, Sauveur Guérin, Pierre Edelin de La Praudière (sous la Restauration), Nicolas Hommet (sous Louis-Philippe), Hubert Vernety, Mousset, Jules Mahot (en 1853 et en 1882), Benjamin Clénet, François Grelier, Pierre Gautier, Allaire, Etienne Mahot, ....

![]()

PATRIMOINE de LA CHAPELLE-HEULIN

![]() l'église

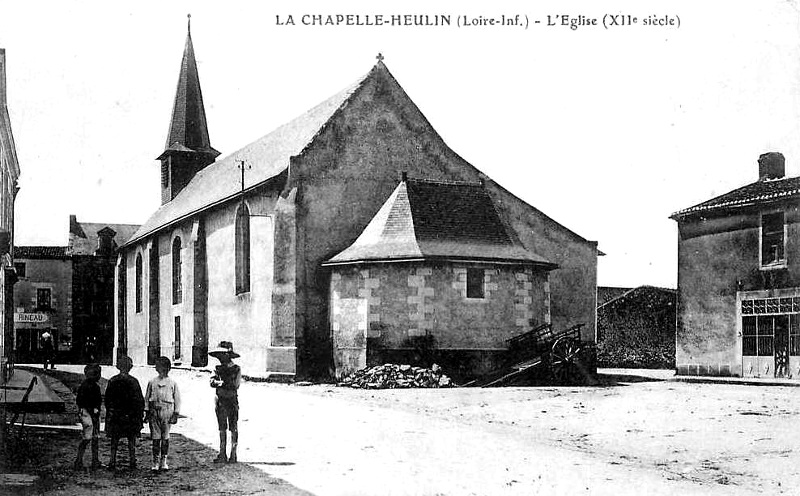

Saint-Eutrope (XIIème siècle - 1818 - 1911). L'ancienne église médiévale de La

Chapelle-Heulin, qui ne comportait qu'une seule nef, était consacrée jadis à la Vierge

Marie (voir acte de 1130). Elle semble dédiée à Saint-Eutrope dès 1515. Saint-Eutrope est le

premier évêque de Saintes, au IIIème siècle. Les murs de la nef datent

du XIIème siècle. Un bas-côté est ajouté en 1790 (grâce à Madame de La Barboire). L'église est incendiée

à la fin de 1793 ou au début de 1794, durant les guerres de Vendée. Reconstruite à partir de 1810, les

travaux se poursuivent jusqu'en 1818. Dans l'intervalle, le culte est

célébré par l'abbé Marchand dans les dépendances de la cure et la

sacristie. L'église et le maître-autel sont bénis en 1818. Le clocher est rehaussé en 1911. La

"Vierge à l'Enfant" date de 1812-1818. La "Descente de

Croix", œuvre de l'architecte Mathurin Crucy, date de 1817-1818. La

bannière de procession date du XIXème siècle. Les seigneurs de Goulaine y

ont leurs armes tout en haut du grand vitrail, derrière l'autel. Il existe

également une chapelle latérale où se trouve le banc seigneurial ;

l'église

Saint-Eutrope (XIIème siècle - 1818 - 1911). L'ancienne église médiévale de La

Chapelle-Heulin, qui ne comportait qu'une seule nef, était consacrée jadis à la Vierge

Marie (voir acte de 1130). Elle semble dédiée à Saint-Eutrope dès 1515. Saint-Eutrope est le

premier évêque de Saintes, au IIIème siècle. Les murs de la nef datent

du XIIème siècle. Un bas-côté est ajouté en 1790 (grâce à Madame de La Barboire). L'église est incendiée

à la fin de 1793 ou au début de 1794, durant les guerres de Vendée. Reconstruite à partir de 1810, les

travaux se poursuivent jusqu'en 1818. Dans l'intervalle, le culte est

célébré par l'abbé Marchand dans les dépendances de la cure et la

sacristie. L'église et le maître-autel sont bénis en 1818. Le clocher est rehaussé en 1911. La

"Vierge à l'Enfant" date de 1812-1818. La "Descente de

Croix", œuvre de l'architecte Mathurin Crucy, date de 1817-1818. La

bannière de procession date du XIXème siècle. Les seigneurs de Goulaine y

ont leurs armes tout en haut du grand vitrail, derrière l'autel. Il existe

également une chapelle latérale où se trouve le banc seigneurial ;

![]() la

chapelle Saint-Joseph (1842), située au nord-est du bourg ;

la

chapelle Saint-Joseph (1842), située au nord-est du bourg ;

![]() la

croix des cinq chemins. Cette croix était située jadis dans le cimetière

paroissial ;

la

croix des cinq chemins. Cette croix était située jadis dans le cimetière

paroissial ;

![]() la

croix d'André Ripoche (1901) de La Garrichère. André Ripoche (agent de

liaison et recruteur de Charette) a été fusillé le 8 mars 1794 ;

la

croix d'André Ripoche (1901) de La Garrichère. André Ripoche (agent de

liaison et recruteur de Charette) a été fusillé le 8 mars 1794 ;

![]() le

château de Cassemichère (XVIIème siècle - 1960). Au XVème siècle, la

propriété appartient à la famille de Baye qui possède aussi La Jannière

(au Pallet) et La Gohardière (à Gorges). Propriété de la famille Giraud (au

XVIIème siècle), de la famille Pantin de La Guère, de la famille Cottineau (en 1739) et de la famille Le

Loup de La Biliais (avant la Révolution) suite au mariage de Louis Antoine Le

Loup de La Biliais avec Anne Claire Cottineau en 1761. Louis Antoine Leloup,

qui est arrêté le 29 novembre 1793, est traduit devant la Commission

militaire Lenoir le 16 janvier 1794 et condamné à mort pour avoir aidé

des prêtres réfractaires. Son épouse, Anne de Cottineau fut

guillotinée à Nantes avec ses deux filles Claire et Marie, respectivement âgées de 22 et 24 ans. En

1799, la Cassemichère est rendue à Joseph Le Loup, fils (1777-1859),

époux de Marie Bernard de La Turmelière (Château-Thébaud). Le fils,

Frédéric Le Loup (1805 à 1863), époux de Joséphine Thérèse Graslin,

continue la lignée des propriétaires sous Louis-Philippe et Napoléon III.

Une statue de Saint-Vincent, oeuvre du sculpteur Fréour, orne le chais du

propriétaire actuel, M. Donatien Bahuaud, négociant en vins ;

le

château de Cassemichère (XVIIème siècle - 1960). Au XVème siècle, la

propriété appartient à la famille de Baye qui possède aussi La Jannière

(au Pallet) et La Gohardière (à Gorges). Propriété de la famille Giraud (au

XVIIème siècle), de la famille Pantin de La Guère, de la famille Cottineau (en 1739) et de la famille Le

Loup de La Biliais (avant la Révolution) suite au mariage de Louis Antoine Le

Loup de La Biliais avec Anne Claire Cottineau en 1761. Louis Antoine Leloup,

qui est arrêté le 29 novembre 1793, est traduit devant la Commission

militaire Lenoir le 16 janvier 1794 et condamné à mort pour avoir aidé

des prêtres réfractaires. Son épouse, Anne de Cottineau fut

guillotinée à Nantes avec ses deux filles Claire et Marie, respectivement âgées de 22 et 24 ans. En

1799, la Cassemichère est rendue à Joseph Le Loup, fils (1777-1859),

époux de Marie Bernard de La Turmelière (Château-Thébaud). Le fils,

Frédéric Le Loup (1805 à 1863), époux de Joséphine Thérèse Graslin,

continue la lignée des propriétaires sous Louis-Philippe et Napoléon III.

Une statue de Saint-Vincent, oeuvre du sculpteur Fréour, orne le chais du

propriétaire actuel, M. Donatien Bahuaud, négociant en vins ;

![]() le

château du Poyet ou Poyer (XIXème siècle), édifié en 1848 par M. Poitou. La

chapelle privée, où s'est déroulé le mariage de Flavie Reliquet et

d'Armand Le Chauff en 1787, date du XVIIIème siècle et fut élevée par

les Reliquet-Le Chauff. Le manoir primitif, entouré de douves, avait appartenu à Robin de La Touche au XVème siècle, puis était passé

entre les mains de la famille de Guyton. Le domaine est vendu en 1842 par

les Le Chauff, à la famille Poitou du Plessis qui fait reconstruire le logis ;

le

château du Poyet ou Poyer (XIXème siècle), édifié en 1848 par M. Poitou. La

chapelle privée, où s'est déroulé le mariage de Flavie Reliquet et

d'Armand Le Chauff en 1787, date du XVIIIème siècle et fut élevée par

les Reliquet-Le Chauff. Le manoir primitif, entouré de douves, avait appartenu à Robin de La Touche au XVème siècle, puis était passé

entre les mains de la famille de Guyton. Le domaine est vendu en 1842 par

les Le Chauff, à la famille Poitou du Plessis qui fait reconstruire le logis ;

![]() le

manoir de la Pilotière (XVII-XVIIIème siècle). Propriété de la familles

Loquet, puis Cottineau (châtelains

de la Cassemichère) avec pour locataire, la famille Savariau ;

le

manoir de la Pilotière (XVII-XVIIIème siècle). Propriété de la familles

Loquet, puis Cottineau (châtelains

de la Cassemichère) avec pour locataire, la famille Savariau ;

![]() le

manoir de Livernière. Cette propriété a appartenu au XVème siècle à la famille Gohéau, seigneurs de

Saint-Aignan qui possédait également La Sébinière et La Jaunière, au Pallet.

Ils vendent Livernière en 1535 à Jean de Compludo et à sa femme, Françoise

d'Astudilla-Lerma, moyennant 13 000 livres. L'aînée, Prudence de Compludo,

épouse en 1633, François de Bruc. Sous la Restauration, le colonel de Bruc de

Livernière est nommé général et il reçoit le duc d'Angoulême à La

Chapelle-Heulin. En 1820, Pierre de Bruc épouse Caroline Brossaud de

Juigné. Une des filles du général s'allie au comte Héracle Bloquel de

Wismes (1814-1887). Propriété de Léopold de Bruc en 1850 ;

le

manoir de Livernière. Cette propriété a appartenu au XVème siècle à la famille Gohéau, seigneurs de

Saint-Aignan qui possédait également La Sébinière et La Jaunière, au Pallet.

Ils vendent Livernière en 1535 à Jean de Compludo et à sa femme, Françoise

d'Astudilla-Lerma, moyennant 13 000 livres. L'aînée, Prudence de Compludo,

épouse en 1633, François de Bruc. Sous la Restauration, le colonel de Bruc de

Livernière est nommé général et il reçoit le duc d'Angoulême à La

Chapelle-Heulin. En 1820, Pierre de Bruc épouse Caroline Brossaud de

Juigné. Une des filles du général s'allie au comte Héracle Bloquel de

Wismes (1814-1887). Propriété de Léopold de Bruc en 1850 ;

![]() 4

moulins

dont trois moulins à vent : celui de la Verie, du Bois, de la Poulière, ... ;

4

moulins

dont trois moulins à vent : celui de la Verie, du Bois, de la Poulière, ... ;

A signaler aussi :

![]() le

four à pain (1830-1850), situé au lieu-dit La Grande-Barboire ;

le

four à pain (1830-1850), situé au lieu-dit La Grande-Barboire ;

![]() le

four à chaux (vers 1829), situé au lieu-dit La Montru et édifié par M. Duhoux ;

le

four à chaux (vers 1829), situé au lieu-dit La Montru et édifié par M. Duhoux ;

![]() la

grotte de la Bernadière (1951), élevée par les paroissiens de La Chapelle-Heulin ;

la

grotte de la Bernadière (1951), élevée par les paroissiens de La Chapelle-Heulin ;

![]() le

port de Montru (marais de Goulaine) ;

le

port de Montru (marais de Goulaine) ;

![]() l'ancienne

maison noble de Juyon. Elle avait appartenu au XVème siècle à la famille

Macé. Au XVIIème siècle, elle appartient à la famille Le Loup de La

Babinaye ou La Biliais. C'est par son mariage avec Marie Anne Le Loup que François

Descartes (petit-neveu du célèbre philosophe) devient sieur de Juyon. Leur

fille, Marguerite Descartes, épouse François de Bruc de Montplaisir. A

cette époque, la métairie de La Chauvinière dépend de la maison de Juyon.

La famille Bruc est alliée aux Le Boucher qui perdront cette terre à la

Révolution. L'acquéreur se fixa à Rio de Janeiro. Propriété de Jules Mahot en 1850 ;

l'ancienne

maison noble de Juyon. Elle avait appartenu au XVème siècle à la famille

Macé. Au XVIIème siècle, elle appartient à la famille Le Loup de La

Babinaye ou La Biliais. C'est par son mariage avec Marie Anne Le Loup que François

Descartes (petit-neveu du célèbre philosophe) devient sieur de Juyon. Leur

fille, Marguerite Descartes, épouse François de Bruc de Montplaisir. A

cette époque, la métairie de La Chauvinière dépend de la maison de Juyon.

La famille Bruc est alliée aux Le Boucher qui perdront cette terre à la

Révolution. L'acquéreur se fixa à Rio de Janeiro. Propriété de Jules Mahot en 1850 ;

![]() l'ancienne

maison noble de La Levraudière. Propriété aux XVème et XVIème siècles

de la famille Blandin. Puis elle passe entre les mains de René du Chesnel

en 1627 et plus tard de Jacques Lemarié. Cette châtellenie avait sa

chapelle privée dans le cimetière actuel et elle relevait de La Galissonnière. Il

reste les bases de deux grosses tours, et des ouvertures du XVème siècle

ainsi qu'une belle grande cheminée gothique. Le puits trône au milieu de la cour d'honneur ;

l'ancienne

maison noble de La Levraudière. Propriété aux XVème et XVIème siècles

de la famille Blandin. Puis elle passe entre les mains de René du Chesnel

en 1627 et plus tard de Jacques Lemarié. Cette châtellenie avait sa

chapelle privée dans le cimetière actuel et elle relevait de La Galissonnière. Il

reste les bases de deux grosses tours, et des ouvertures du XVème siècle

ainsi qu'une belle grande cheminée gothique. Le puits trône au milieu de la cour d'honneur ;

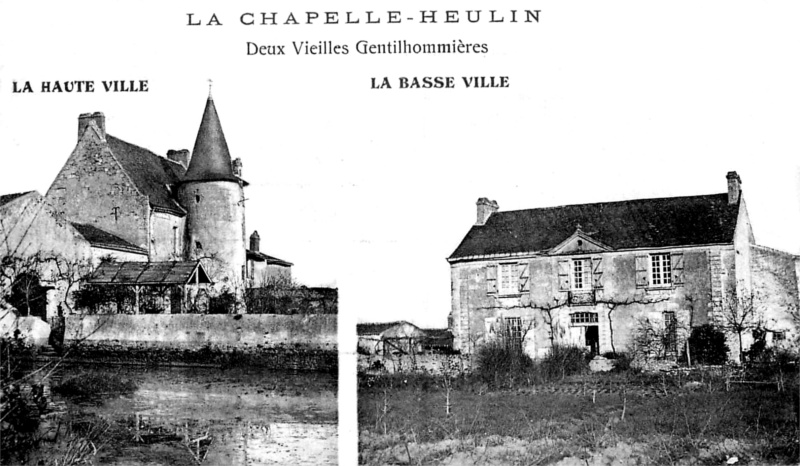

![]() l'ancienne

maison noble de la Hauteville, avec tourelle et colombier. Propriété des

familles Guérin, Gasnier et de Félix Sevestre en 1850 ;

l'ancienne

maison noble de la Hauteville, avec tourelle et colombier. Propriété des

familles Guérin, Gasnier et de Félix Sevestre en 1850 ;

![]() l'ancienne

maison noble de la Basseville. Propriété des familles Edelin de La

Praudière (vers 1850) et de leurs héritiers Joterat-Jacquier et Robineau de La Burelière ;

l'ancienne

maison noble de la Basseville. Propriété des familles Edelin de La

Praudière (vers 1850) et de leurs héritiers Joterat-Jacquier et Robineau de La Burelière ;

![]() l'ancienne

maison noble des Avenaux. Propriété des familles Ouvrard, Tébaud, puis

Cottin de Melleville. Propriété d'un nommé Lionnet, époux de Louise de Kerchu, en 1850 ;

l'ancienne

maison noble des Avenaux. Propriété des familles Ouvrard, Tébaud, puis

Cottin de Melleville. Propriété d'un nommé Lionnet, époux de Louise de Kerchu, en 1850 ;

![]() l'ancienne

maison noble des Gaudronnières ou Gautronnières. Propriété au XVIIème siècle de Marie de

Compludo. Elle possédait une chapelle privée bénite en 1746 et dédiée

à la Sainte Vierge. Propriété des familles Ollivier du Pavillon, Lebreton

de Beauregard et Pellerin qui vend le domaine en 1846 à la famille Dagault ;

l'ancienne

maison noble des Gaudronnières ou Gautronnières. Propriété au XVIIème siècle de Marie de

Compludo. Elle possédait une chapelle privée bénite en 1746 et dédiée

à la Sainte Vierge. Propriété des familles Ollivier du Pavillon, Lebreton

de Beauregard et Pellerin qui vend le domaine en 1846 à la famille Dagault ;

![]() l'ancienne

maison noble du Charbonneau. Elle appartient en 1655 à Jacques Bécot et,

en 1850, à la famille de Vernéty, parent des Law de Lauriston, de Nantes ;

l'ancienne

maison noble du Charbonneau. Elle appartient en 1655 à Jacques Bécot et,

en 1850, à la famille de Vernéty, parent des Law de Lauriston, de Nantes ;

![]() l'ancienne

maison noble de La Bernadière. Propriété au XIVème siècle de Jean de

Sévigné qui possédait aussi les Cléons, Le Buron et La Bidière (en

Maisdon). Elle passe au XVIIème siècle entre les mains des familles

Toublanc et Bruc du Breil, avant de devenir, au XVIIIème siècle, la propriété de la

famille Fontaine (négociants en vin). Pierre Hilarion du Breil cède, en

effet, ce domaine en 1776 à René Fontaine, époux de Marie Arnaud. Jacques

Douard, rentier au bourg de La Chapelle-Heulin, transmet ensuite ce domaine

moyennant 36 000 fr. en 1805, à un autre négociant Michel Jolerat-Jacquier,

gendre d'Edelin de Basseville ayant eu pour descendant le peintre Marcel Jacquier ;

l'ancienne

maison noble de La Bernadière. Propriété au XIVème siècle de Jean de

Sévigné qui possédait aussi les Cléons, Le Buron et La Bidière (en

Maisdon). Elle passe au XVIIème siècle entre les mains des familles

Toublanc et Bruc du Breil, avant de devenir, au XVIIIème siècle, la propriété de la

famille Fontaine (négociants en vin). Pierre Hilarion du Breil cède, en

effet, ce domaine en 1776 à René Fontaine, époux de Marie Arnaud. Jacques

Douard, rentier au bourg de La Chapelle-Heulin, transmet ensuite ce domaine

moyennant 36 000 fr. en 1805, à un autre négociant Michel Jolerat-Jacquier,

gendre d'Edelin de Basseville ayant eu pour descendant le peintre Marcel Jacquier ;

![]() l'ancienne

maison noble de Montrud ou Montru. Propriété de la famille Tallendeau,

alliée aux Le Chauff, aux Rouaud de Guérande, aux Rochery, aux Rousseau de

La Brosse et à la famille du général Travot, par les Lagier et Lavigne,

de Couëron. Propriété de la famille Brevet en 1850 ;

l'ancienne

maison noble de Montrud ou Montru. Propriété de la famille Tallendeau,

alliée aux Le Chauff, aux Rouaud de Guérande, aux Rochery, aux Rousseau de

La Brosse et à la famille du général Travot, par les Lagier et Lavigne,

de Couëron. Propriété de la famille Brevet en 1850 ;

![]() l'ancienne

maison noble de la Plessinière. Propriété de la famille Ollivier du

Pavillon (écuyers membres de la Chambre des Comptes, échevins de Nantes),

alliée aux Boisquet et Dreux. Propriété de François Pellerin, époux de

Marie Clénet, en 1850 ;

l'ancienne

maison noble de la Plessinière. Propriété de la famille Ollivier du

Pavillon (écuyers membres de la Chambre des Comptes, échevins de Nantes),

alliée aux Boisquet et Dreux. Propriété de François Pellerin, époux de

Marie Clénet, en 1850 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LA CHAPELLE-HEULIN

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.