|

|

Bienvenue ! |

L'ECRIVAIN CHATEAUBRIAND |

Retour page d'accueil Retour " Ville de Saint-Malo "

Il ne nous reste plus à parler que de M. François-René de Chateaubriand, comme porte son acte de naissance ou François-Auguste-René, selon que le qualifie son contrat de mariage, et que lui-même a toujours signé.

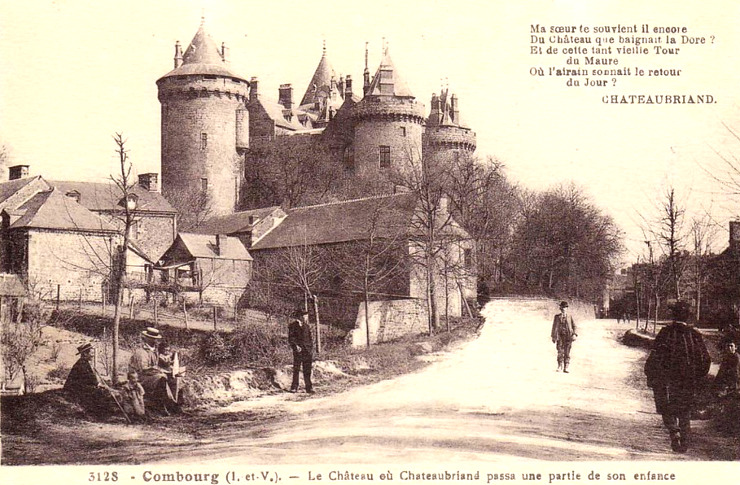

Fils cadet de M. René-Auguste de Châteaubriand, comte de Combourg, et de dame Apolline-Jeanne-Susanne de Bédée de la Bouétardais ; il naquit, non à Combourg même en 1769, selon que le dit un biographe moderne, mais à Saint-Malo, le 4 septembre 1768. Il y fut baptisé le jour suivant par M. Nouail, grand-chantre de la cathédrale ; eut pour parrain Jean-Baptiste-Auguste de Châteaubriand, son frère, et pour marraine Françoise-Marie-Gertrude de Contade, comtesse de Plouër.

Ses premières études se firent en partie au collège de Dinan, où nous étions alors professeur ; et le 16 décembre 1788, M. Cortois de Pressigny lui donna la tonsure dans la chapelle de son palais épiscopal : ce qui ne s'accorde nullement avec ce qu'ajoute l'auteur précité.

Rentré dans l'état laïque, il passa, en 1790, dans l'Amérique septentrionale, où, plein d'un vif enthousiasme pour les beautés de la nature, il sentit se développer les premiers germes de ses éloquens écrits. Il y composa un poème en prose intitulé les Natchès, dans lequel il avait peint, avec les couleurs locales, les moeurs et les habitudes des peuplades errantes dans ces vastes déserts, qui lui avaient donné l'hospitalité, mais ce poème a péri ; et il ne nous en est resté que le seul épisode d’Atala, composition touchante, où brillent mille images gracieuses jusque-là inconnues dans notre littérature.

De retour en Europe, riche d'observations aussi neuves qu'éminemment poétiques, il épousa en nos murs, le 19 mars 1792, Mlle Céleste de la Vigne-Buisson, fille d'un ancien capitaine de la compagnie des Indes et chevalier de Saint-Louis.

Deux ans après, son frère aîné, marié à Mlle Le pelletier de Rosambo, petite-fille de l'illustre Malesherbes, fut guillotiné à Paris ; et lui-même, alors sous les drapeaux des princes français, fut blessé d'un éclat de bombe devant Thionville.

Cet accident, joint à des maladies cruelles, qui le tinrent pendant plus de trois ans aux portes du tombeau, l'empêcha de continuer son service : il passa en Angleterre, où il eut à supporter tous les maux de la misère, de l'abandon et de l'oubli.

Ce fut pendant ces années de malheur, continue la Biographie des hommes vivans, que, devenu misanthrope à force de souffrir, il composa et publia, à Londres, en 1797, son Essai sur les révolutions anciennes et modernes : ouvrage où l'on remarque, à côté d'aperçus politiques très-fins et très-profonds, des erreurs qu'il a reconnues depuis, et qu'il a avouées avec une franchise qui honore son noble caractère, mais qui n'a pas désarmé ses ennemis. « Ceux qui combattent le christianisme, dit-il, ont souvent cherché à élever des doutes sur la sincérité de ses défenseurs. Ce genre d'attaque, employé pour détruire l'effet d'un ouvrage religieux, est fort connu. Il est donc probable que je n'y échapperai pas moi surtout à qui l'on peut reprocher des erreurs. Mes sentimens religieux n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout en avouant la nécessité d'une religion, et en admirant le christianisme, j'en ai cependant méconnu plusieurs rapports. Frappé des abus de quelques institutions, et des vices de quelques hommes, je suis tombé jadis dans les déclamations et les sophismes. Je pourrais en rejeter la faute sur ma jeunesse, sur le délire des temps, sur les sociétés que je fréquentais : mais j'aime mieux me condamner. Je ne sais point excuser ce qui n'est point excusable. Je dirai seulement les moyens dont la providence s'est servie pour me rappeler à mes devoirs. Ma mère, après avoir été jetée à soixante-douze ans dans des cachots où elle vit périr une partie de ses enfans, expira enfin sur un grabat où ses infirmités l'avaient reléguée. Le souvenir de mes égaremens répandit sur ses derniers jours une grande amertume ; elle chargea en mourant une de mes soeurs [Note : Mlle Julie-Agathe de Chateaubriand, épouse de M. Annibal de Farcy de Montavalon, capitaine au régiment de Condé, née â Saint-Malo, en 1765. Cette dame, dans le feu de sa jeunesse, avait elle-même été auteur. Elle avait fait ingénieusement et facilement des vers ; surtout une traduction du septième chant de la Jérusalem délivrée, quelques épîtres, et deux actes d'une comédie où les moeurs du siècle étaient peintes avec autant de finesse que de goût : mais elle ne tarda pas de sacrifier à l'étude des vérités sérieuses ces talens brillans auxquels les amis de la terre et de ses vaines jouissances attachent un si vif intérêt. Elle tourna vers les idées éternelles son imagination pleine de fraîcheur et de grâces, et jeta au feu tous ses manuscrits. De la plus agréable mondaine devenue la plus austère pénitente, la pompe et les beaux riens du monde ne furent plus qu'un néant pour son cœur ; et encore dans cet âge où l'on ne fait pour ainsi dire que cueillir les fleurs de la vie, tous ses momens ne furent plus qu'un tissu de toutes sortes de bonnes oeuvres, dont on peut voir le détail dans l'ouvrage de M. l'abbé Caron, intitulé : Vie des justes dans les plus hauts rangs de la société, tome 4, page 349. Cette véritable femme forte de l'Ecriture, fut renfermée pendant treize mois, durant la terreur, en la maison du Bon-Pasteur, à Rennes ; et mourut dans la même ville, en quelque façon des suites de cette détention, le 26 juillet 1799, de la mort la plus douce et la plus précieuse devant Dieu] de me rappeler à cette religion dans laquelle j'avais été élevé. Ma soeur me manda le dernier voeu de ma mère. Quand sa lettre me parvint au-delà des mers, ma soeur elle-même n'existait plus : elle était morte aussi des suites de son emprisonnement. Ces deux voix sorties du tombeau, cette mort qui servait d'interprète à la mort, m'ont frappé. Je n'ai point cédé, j'en conviens, à de grandes lumières surnaturelles : ma conviction est sortie du coeur : j'ai pleuré, et j'ai cru ».

Pendant son séjour en Angleterre, M. de Châteaubriand acheva de se lier avec M. de Fontanes, qu'il avait connu à Paris en 1789 ; et ce fut ce littérateur éclairé, qui le premier l'encouragea à publier le Génie du christianisme. L'impression de cet ouvrage était déjà fort avancée, lorsque l'auteur y aperçut quelques taches. Aussitôt il prit la résolution de détruire tout ce qui était fait, et de recommencer son livre.

|

|

La révolution de France ayant paru, en 1800, prendre un caractère moins effrayant, notre célèbre compatriote se rendit à Paris en même temps que M. de Fontanes, dont la proscription venait de cesser ; et sous ses auspices, il se lia avec les hommes les plus distingués par leurs talens et la sagesse de leurs opinions.

Il concourut à la rédaction du Mercure ; et mit au jour, en 1801, l'épisode d'Atala, qui fit désirer avec ardeur la publication du Génie du christianisme, dont il devait faire partie.

M. de Châteaubriand avait dès-lors commencé à imprimer pour la seconde fois ce dernier ouvrage, lorsqu'il y découvrit encore quelques imperfections. Il n'hésita pas plus que la première fois à faire un second sacrifice ; et ces pertes étaient d'autant plus grandes pour lui, que toute sa fortune, et tout ce qu'il devait attendre de ses ancêtres, avait été anéanti par les spoliateurs de 1793 et 1794.

L'impression du Génie du christianisme fut donc dérechef recommencée ; et cette troisième édition, qui fut la seule connue du public, parut enfin en 1802.

Le succès inouï que cette production obtint, le dédommagea amplement de tant de pertes volontaires : mais ce succès ne fut pas sans contradiction. L'auteur avait non seulement à combattre un siècle de sarcasme et d'impiété ; il était encore obligé de lutter contre l'esprit révolutionnaire, qui, sans être aussi violent, n'était pas moins immoral.

Si l'on se reporte à une telle époque, on appréciera beaucoup le courage dont notre auteur eut besoin pour soutenir presque seul une lutte aussi difficile. Cependant il est juste d'avouer que le gouvernement de ce temps-là, tout dirigé qu'il était par les novateurs, se montra envers lui plus généreux et plus grand, qu'on ne devait s'y attendre. Bonaparte venait de signer son concordat avec le pape. Entouré de tous les athées et de tous les meneurs qui l'avaient porté sur le trône, il ne voulait certainement, pas rendre aux Français la religion de leurs pères ; il voulait encore moins qu'on leur inspirât des sentimens favorables au rétablissement de leur ancienne monarchie : il usa toutefois envers M. de Châteaubriand d'une grande tolérance, parce qu'il se flattait de l'attacher à son char.

Pour premier moyen de séduction, il le chargea d'accompagner, comme secrétaire, son oncle le cardinal Fesch, qu’il venait de nommer son ambassadeur à Rome. Notre Malouin, pressé par tout le clergé de France, se rendit dans la capitale du monde chrétien, qu'il ne connaissait pas encore : mais les bisarreries du nouveau cardinal, autant que l'indignité des instructions qu'il recevait de Paris, l'obligèrent bientôt à abandonner un rôle si éloigné de son caractère et de ses opinions.

Il revint à Paris ; et il y était à peine depuis un an, lorsque Bonaparte, qui n'avait pas renoncé à l'espoir de le gagner, le nomma son ministre dans le Valais. M. de Châteaubriand venait d'accepter cet emploi, lorsque l'usurpateur du trône des Bourbons se souilla du crime le plus atroce qu'il ait commis, l'assassinat du duc d'Enghien. Dès-lors il ne fut plus possible de se faire illusion sur ses projets ; dès-lors un royaliste ne put plus le servir sans trahir sa conscience : aussi le nouveau ministre n'hésita pont ; et le jour même de cet horrible meurtre (21 mars 1804), il donna sa démission. Toute la France sut quel en avait été le motif ; et Bonaparte en particulier ne l'ignora pas : mais il dissimula néanmoins son ressentiment ; et il se contenta de laisser libre notre illustre écrivain, sans autre ressource que son talent.

Cette ressource eût été fort grande sans doute, s'il eût pu en user dans toute sa latitude : mais aucun sujet ne s'offrait à son imagination, sans qu'il fût détourné de le traiter, par la crainte qu'on ne le forçât d'encenser l'idole à laquelle il était loin de vouloir sacrifier. Ce fut dans ce temps-là que Bonaparte fit de nouveaux efforts pour l'attirer dans son parti. On lui offrit de sa part des sommes considérables ; et il aurait pu disposer de l'emploi qui lui aurait convenu : mais on sait que dans tous les temps M. de Châteaubriand a su préférer l'honneur à la fortune, et ses devoirs à tous les attraits de la vanité. Il refusa donc tout ce qui lui fut offert ; et vécut dans une honorable médiocrité, du fruit de ses travaux littéraires.

Ce fut alors que voulant ajouter, par de nouveaux voyages, à la masse de ses connaissances et de ses idées, il partit pour l'Egypte en 1806 ; prit sa route par l'Italie ; alla prier, en passant à Trieste, sur le tombeau de mesdames, tantes du roi ; visita l'ancienne Grèce, cette contrée si digne d'inspirer son imagination ; se rendit en Turquie, de là en Egypte ; et parvint enfin à Jérusalem, principal objet de son voyage. Il alla ensuite débarquer sur les côtes d'Afrique ; et il y reconnut les lieux où avait existé Carthage. Il revint par l'Espagne en sa patrie, en mai 1807 ; et il écrivit aussitôt, dans le Mercure, les fameux articles sur le voyage en Espagne de M. de Laborde, où, en faisant le portrait de Tibère, il peignit l'oppresseur de la France. Bonaparte s'y reconnut aisément, et il menaça l'auteur de le faire sabrer devant lui dans la cour des Tuileries : mais il se contenta de lui ôter le Mercure, qui était sa dernière propriété.

Quelque temps après, M. de Châteaubriand publia les Martyrs. Cet ouvrage, où l'on reconnut tout le talent de l'auteur du Génie du christianisme, donna beaucoup plus de prise que celui-ci à la critique ; et l'état de disgrâce où se trouvait l'écrivain, enhardit à l'attaquer tous les hommes méprisables, si prompts à se ranger du côté du pouvoir et des récompenses.

Ce ne fut pas le plus grand chagrin que l'auteur des Martyrs éprouva à cette époque. Armand de Châteaubriand, son cousin, fût arrêté sur les côtes de la Manche, chargé des ordres du roi ; et condamné à mort. En vain le parent de ce malheureux jeune homme sollicita de le voir dans sa prison ; il ne put obtenir cette grâce. Envahi, le jour du supplice, il avait projeté de le suivre à la plaine de Grenelle ; il arriva trop tard, et n'y trouva que le cadavre, dont un chien de boucher mangeait la cervelle.

Pendant longtemps les amis de M. de Châteaubriand le pressèrent de donner au public son Itinéraire de Paris à Jérusalem : mais il ne pouvait publier ce livre, parce que la police impériale exigeait qu'il y insérât un éloge de Bonaparte. Enfin les intérêts de son libraire le décidèrent à faire sur ce point quelques concessions qui lui répugnaient, et l'Itinéraire en question parut en 1811. On y remarqua, à côté des sentimens les plus sublimes, quelques phrases banales sur la gloire militaire, qui lui servirent de passeport.

Malgré les raisons que Bonaparte avait de haïr M. de Châteaubriand, il ne pouvait s'empêcher de mettre un grand prix à s'attacher cet homme, qu'environnait l'opinion publique. Ce fut dans ce dessein qu'il lui fit proposer une place à l'institut, avec l'alternative d'accepter, ou d'être encore une fois banni de France. Notre Malouin consentit à faire partie de ce corps alors fort gangréné : mais obligé, dans son discours de réception, de faire l'éloge de Chénier auquel il succédait, de Chénier qui avait attaqué ses écrits avec autant d'injustice que d'indécence, et de plus de donner quelques coups d'encensoir à l'usurpateur du trône de ses souverains légitimes ; il essaya de se tirer de ce pas difficile par quelques vagueries insignifiantes. Son discours fut lu, suivant l'usage, devant une commission de cinq membres ; et cette commission décida qu'il ne pouvait être prononcé publiquement. Bonaparte, de son côté, à qui on le communiqua, dit que s'il eût été prononcé, il aurait fait fermer les portes de l'Institut, et jeter l'auteur dans un cul-de-basse-fosse. M. de Châteaubriand fut donc invité à composer sur ce sujet une pièce nouvelle : mais il s'y refusa constamment, et aima mieux renoncer à faire partie de cette société véreuse. La police du maître se borna à l'exiler de Paris.

Enfin, dans les premiers jours d'avril 1814, notre auteur trouva l'occasion qu'il cherchait depuis longtemps de témoigner hautement son attachement à la cause du roi légitime. Il fit éclater ces sentimens avec autant de force que d'éloquence, dans son ouvrage intitulé : de Buonaparte et des Bourbons. Cet écrit, imprimé à un nombre prodigieux d'exemplaires par ordre du gouvernement provisoire eut sur l'opinion publique des résultats incalculables.

Non content d'avoir fait éclater un grand zèle pour le rétablissement de la monarchie des Bourbons, M. de Châteaubriand, à la fin de la même année, voulut encore faire connaître les principes de sagesse et de modération qui les distinguent. A cet effet, il publia ses Réflexions politiques sur quelques brochures du jour : mais les sentimens généreux qu'il s'efforça d'inspirer alors, étaient trop éloignés du coeur de ceux auxquels il s'adressait ; et les maux qu'il voulait prévenir, ne tardèrent pas à fondre sur la France. Nommé depuis plusieurs mois par Louis XVIII son ministre plénipotentiaire à Stockolm, il ne s'était pas encore rendu à son poste, lorsque sa majesté partit pour la Belgique à la fin de mars 1815. Il accompagna ce prince dans cette contrée ; et il fut à Gand un des ministres de son souverain. Le rapport qu'il lui adressa dans le mois de mai, sur la situation de la France, a été rendu public ; et fut imprimé dès-lors à Paris, sans que la police de Bonaparte y mît obstacle.

Aussitôt après son retour, le roi créa M. de Châteaubriand pair de France, ministre d'Etat et président du collège électoral du département du Loiret, dont il fit l'ouverture par un discours très-éloquent, où l'on remarque les passages que voici : « Que faut-il faire, messieurs ? Une chose facile : choisir les bons, écarter les méchans ; cesser de croire que l'esprit, le talent, l'énergie sont le partage exclusif de quiconque a manqué à ses devoirs ; et qu'il n'y a d'habile que le pervers. Que la France appelle à son secours les gens de bien ; et la France sera sauvée. L'Europe ne se sentira complètement rassurée, que quand elle entendra nos orateurs, trop longtems égarés par des doctrines funestes, professser des principes de justice et de religion, fondement de toute société. Nous ne reprendrons notre poids dans la balance politique, qu'en reprenant notre rang dans l'ordre moral. Permettez que je parle avec la franchise du pays où je suis né : ce n'est plus le moment de garder des ménagemens, qui pourraient devenir funestes. Sans doute il faut éteindre les divisions, cicatriser les blessures, jeter sur les fautes de nos frères le voile de la charité chrétienne, nous interdire tout reproche, toute récrimination, toute vengeance ; et à l'exemple de notre roi pardonner le mal qu'on nous a fait : mais il y a loin de cette indulgence nécessaire, à cette impartialité criminelle, qui obligée de faire un choix, le laisserait tomber également sur le bon ou sur le mauvais citoyen, ne mettrait aucune différence entre les principes et les opinions, les actions et les paroles. Si en dernier résultat il était égal d'avoir commis ou de n'avoir pas commis de crimes, d'avoir gardé ou d'avoir violé son serment ; si, lorsque l'orage est passé, on traite de la même sorte, et celui qui a produit cet orage, et celui qui l'a conjuré ; si l'un et l'autre jouissent du même degré de confiance, de la même part de dignités et d'honneurs, l'honnête homme, messieurs, ne serait-il pas découragé ? Ne rendons pas le devoir si difficile. Voulons-nous réparer les désastres de la patrie, ne laissons plus dire à ceux qui profitaient de nos revers, que la vertu est un métier de dupes ; expression dérisoire qui échappe quelquefois à la lassitude du malheur, comme à l'insolence de la prospérité. Enrichissons-la, cette vertu, de notre estime et de nos faveurs ; elle nous rendra nos dons avec usure. Laisser à l'écart les artisans de nos troubles, c'est justice. La justice n'est point une réaction ; l'oubli n'est point une vengeance. Il ne faut pas qu'un homme se croie puni, parce qu'il n'est pas récompensé du mal qu'il a fait. Ceux qui ont amené dans vos murs ces étrangers que le bras de vos aïeux arrêta jadis à vos portes, mériteraient-ils d'obtenir vos suffrages ? Toutefois, si de tels hommes se fussent rencontrés parmi vous, vous auriez pu les voir se présenter, et même avec un front serein ; car dans ce siècle le vice a sa candeur comme la vertu, et la corruption sa naïveté comme l'innocence ».

Le 19 septembre 1815, M. de Châteaubriand fut nommé par le roi membre du conseil privé ; de l'académie française, par ordonnance royale du 21 Mars 1816 ; ministres des affaires étrangères le 28 décembre 1822, en remplacement de Mathieu de Montmorency ; et chevalier commandeur des ordres du roi, par ordonnance du 7 janvier 1824.

On a de lui :

1° Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes, considérées dans leur rapport avec la révolution française de nos jours, Londres 1797, etc., 2 vol. in-8°.

2° Atala, ou les amours de deux sauvages dans le désert, 1821, in-18, souvent réimprimée, traduite en plusieurs langues, et mise en vers français, en 1810, par Mlle. Arnassant, in-8°.

3° Génie du christianisme, ou beautés de la religion chrétienne, 1802, 5 vol. in-8° ; qui a eu sept ou huit éditions, et a été traduit en anglais par Henri Kett.

4° Atala-René, 1805, in-12.

5° les Martyrs, ou le triomphe de la religion chrétienne, 1809, 2 vol. in-8°, réimprimés plusieurs fois, et traduits en espagnol, en 1816.

6° Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811, 3 vol. in-18, etc.

7° De Buonaparte et des Bourbons, et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et de l'Europe, 1814, in-8°.

8° Réflexions politiques sur quelques brochures du jour, et sur les intérêts de tous les français, 1814, in-8°.

9° Le 21 janvier 1815, in-8°.

10° Discours de réception à l'Académie française, in-8°, 1815 ; édition faite à l'insu de l'auteur, et pleine d'additions et d'interpolations frauduleuses.

11° Rapport sur l'état de la France, 1815, in-8°.

12° De la monarchie selon la charte, in-8°, publié dans les premiers jours de septembre 1816, peu de jours après la dissolution de la chambre des députés ; et traduit en diverses langues.

13° Mémoires sur la vie et la mort du duc de Berri, 1 vol. in-8°, etc.

Dans la plupart de ces ouvrages, on a justement admiré la trempe extraordinaire du génie de l'auteur, son style poétique et souvent sublime, ce genre neuf enfin qui n'appartient qu'à lui : mais, en retour, la critique a aussi justement trouvé prise dans quelques-unes de ces pièces, sur certaines pensées boursouflées et incohérentes, sur certaines images gigantesques et bizarres, sur certaines cascades, en un mot, plus hautes que le saut du Niagara, et plus propres à exciter la surprise que l'approbation. (F. G. P. Manet).

© Copyright - Tous droits réservés.