|

Bienvenue chez les Chérullais |

CHERRUEIX |

Retour page d'accueil Retour Canton de Dol-de-Bretagne

La commune de

Cherrueix ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de CHERRUEIX

Cherrueix vient du gallo-romain "Cherrue" (charrue).

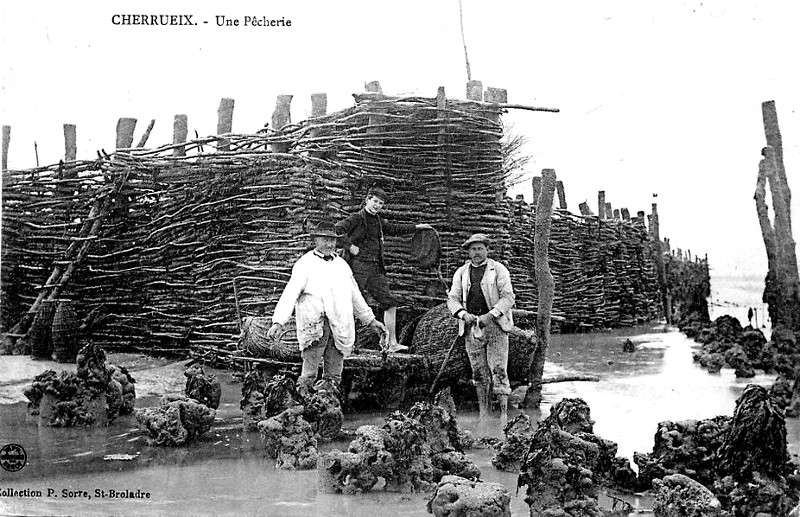

Cherrueix est un démembrement du Marais de Dol. La paroisse de Cherrueix existe en 1181. Il s'agit d'une paroisse de l'ancien évêché de Dol. Des pêcheries étaient attestées à Cherrueix dès le XIème siècle.

Rien de plus incertain que l'origine de la paroisse de Cherrueix. Nous lisons seulement ce qui suit dans l'Histoire de Bretagne, par dom Lobineau, p. 90 : « En l'an 1029, Robert, duc de Normandie, déclara la guerre au duc de Bretagne Alain, et vint bastir le fort de Charruées près de l'embouchure de la rivière de Coaisnon, pour tenir en respect tout le pays de Dol qu'il venoit de ravager, après quoi il s'en retourna en Normandie, fort content de cette insulte. Alain entra l'année suivante en armes dans le comté d'Avranches, dans le dessein de se venger ; mais au lieu de s'attacher d'abord à détruire le nouveau fort, il se contenta de brusler et de ravager les campagnes sans garder aucunes mesures. Nigelle et Alvred le géant, qui estoient dans la place avec de bonnes troupes, ne perdirent pas l'occasion d'attaquer les Bretons pendant qu'ils estoient debandez et chargez de butin, et en firent un très-grand carnage ». Peut-être ce château, — dont Ogée signale encore les ruines en 1778, — donna-t-il naissance à la paroisse de Cherrueix et à la famille du même nom. Toujours est-il qu'en 1181 l'enquête pour le recouvrement des biens de l'archevêque de Dol nous apprend ce qui suit : Even, prêtre de Cherrueix, et six anciens de la paroisse « de Charruiers : Evenus presbyter et sex legales antiqui hommes jurati », affirmèrent que les prairies et pâtures, depuis la Calandière jusqu'à Maupol, « a Calendaria usque Maupol », appartenaient à l'archevêque. Ils ajoutèrent que Lesblac, les verdières depuis le Couasnon jusqu'à la mer, le champ de Troussebœuf, la pêcherie de Cherrueix et la terre de Moarec étaient également à ce prélat. Il est aussi fait mention dans cet acte de Guillaume, fils de Urfoen de Cherrueix, « Will. filius Urfoeni de Charruiers », qui devait être le principal vassal du prélat, dont il avait reçu les verdières signalées à l'instant (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 684). C'est le premier membre que nous connaissions de la famille de Cherrueix, représentée au XIVème siècle par Olivier de Cherrueix, et en 1513 par Rolland et Gilles de Cherrueix, possédant alors en Cherrueix l'un le manoir de l'Aumône, l'autre celui de la Jugandière. Ce nom de l'Aumône donné à la terre seigneuriale de Cherrueix mérite d'être signalé : les terres appelées aumônes, au moyen-âge, étaient toujours des propriétés d'Eglise, offertes à Dieu par piété. Il est vraisemblable que le manoir de l'Aumône, en Cherrueix, dut avoir, lui aussi, une origine religieuse, puis fut sécularisé comme tant d'autres terres. Mais qui le posséda tout d'abord? Etait-ce l'évêque de Dol ou le recteur de Cherrueix, l'abbé de la Vieuville, qui avait encore un fief dans la paroisse en 1682, ou le commandeur de la Guerche, possédant à la même époque quelques droits féodaux à Cherrueix? Personne ne le saura probablement, car pendant bien des siècles les sires de Cherrueix d'abord, puis la famille Uguet, possédèrent ce manoir. En 1790, M. Langevin, recteur de Cherrueix, déclara que son bénéfice, à la présentation de l'ordinaire, valait 1.790 livres, mais avait 539 livres de charges. Voici l'état de ses revenus : le presbytère, un jardin, un verger et deux journaux de terre, 150 livres ; — la moitié d'un trait de dîme, dont le seigneur de l'Aumône possède l'autre moitié, 800 livres ; — dîmes vertes, 500 livres ; — dîmes des agneaux, 60 livres ; — tiers du revenu de l'obiterie, 280 livres (Archives du district de Dol et Pouillé de Rennes).

La paroisse de Cherrueix a probablement été érigée en succursale en 1802 : elle est desservie en 1802 par Gille Marie de Saint-Marcan, décédé à Cherrueix le 19 janvier 1814.

En 1860, il y a dans la commune de Cherrueix, six confréries : celles du Saint-Rosaire et du Saint-Scapulaire érigées par Mgr Delesquen, celles de la Propagation de la Foi et de la Sainte-Enfance, celles des Filles du Sacré-Coeur qui sont alors an nombre de 25 et celle de l'Adoration perpétuelle.

On rencontre les appellations suivantes : Charruiers (en 1181), Cherrueys (au XIVème siècle).

Note 1 : liste non exhaustive des maires de la commune de Cherrueix : Julien Plainfossé (janvier 1792 à 1816), François Ganier (1816 à 1843), Victor Daumer (1843 à 1848), Gilles Ganier (1848 à 1850), François Richard (1850 à 1875), Laurent Couapel (1876 à 1888), Marie Ganier (1888 à 1894), Placide Delépine (1894-1908), Alfred Lecompte (1908 à 1928), François Lemonnier (1928 à 1942), Théophile Blin (1942 à 1961), Louis Le Sénéchal (1961 à 1969), Louis Lecompte (1969 à 1983), Remi Gendrot (1983 à 1995), Louis Dory (1995 à 2001), ....

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Cherrueix : Even (en 1181). Julien Taillebois (décédé vers 1612). Guillaume Rogier (il remplaça le précédent en 1612). Louis de Callac (il résigna vers 1644). Michel Le Gouverneur (prêtre de Saint-Malo, il fut pourvu le 19 novembre 1644). N... (il fit enregistrer en 1698 ses armoiries : d'azur à un calice d'or). François Lefeuvre (décédé vers 1721). Louis de Blondel (prêtre de Dol, bachelier en Sorbonne, il fut pourvu par l'évêque le 29 mars 1721 et prit possession le 21 avril ; il eut à combattre Joseph-Hyacinthe Pinvisic, prêtre de Cornouailles, qui se fit pourvoir à Rome, obtint un visa de l'archevêque de Tours et prit lui-même possession en 1721. Louis de Blondel se maintint toutefois à Cherrueix, devint promoteur de l'officialité diocésaine et résigna le 6 avril 1728 en faveur du suivant). François-Louis Chatton (prêtre de Saint-Brieuc, pourvu en cour de Rome, prit possession le 4 juillet 1728 et permuta dix ans plus tard avec le suivant). Joseph de la Vallée (précédemment recteur de Pleudihen, il fut nommé le 19 juin 1738 et prit possession le lendemain ; il résigna le 4 janvier 1752 en faveur du suivant, se réservant 500 livres de pension). François Bouassier (il reçut son visa le 6 mars 1752 et prit possession le 10 du même mois ; décédé en 1766). Julien Racine (prêtre de Dol, il fut pourvu à Rome et prit possession le 12 mars 1766 ; il permuta dès le 15 décembre avec le suivant). Louis-Thomas Le Bouyère (prêtre d'Avranches, précédemment recteur de Trémeheuc, prit possession le 11 mars 1767 ; décédé en 1771). Antoine Coulombel (prêtre de Dol et vicaire à Saint-Broladre, il fut pourvu le 20 août 1771 et permuta en 1780 avec le suivant). Raoul-Pierre Huet (précédemment recteur de Saint-Léonard, il prit possession le 26 octobre 1780 ; décédé en 1784). François-Olivier Langevin (prêtre de Dol et vicaire à Miniac-Morvan, il fut pourvu le 19 avril 1784 et prit possession le 7 mai ; il gouverna jusqu'au moment de la Révolution). Michel-Antoine de Vienne (en 1803). N... Egault (1803-1804). Gilles Marie (1804-1844). Servan Lévêque (1814-1821). Mathurin Daumer (1821-1852) . Guillaume Lainé (à partir de 1852), .... Pierre Ferron (jusqu'en 1903).... Jarry (de 1919 à 1927). Daux. Tizon (de 1928 à 1930). François Leboul (de 1930 à 1933). Regnault (de 1938 à 1946) Bérel (en 1946), .... En 1860, il existe dans la paroisse de Cherrueix 18 fondations reconnues par des titres légaux, qui rapportent une somme annuelle de 140 F. Plusieurs autres fondation existaient avant la Révolution, mais elles ont été, pour la plus part, transportées à l'hospice de Dol.

Voir aussi

![]() "

Cahier

de doléances de Cherrueix en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Cherrueix en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de CHERRUEIX

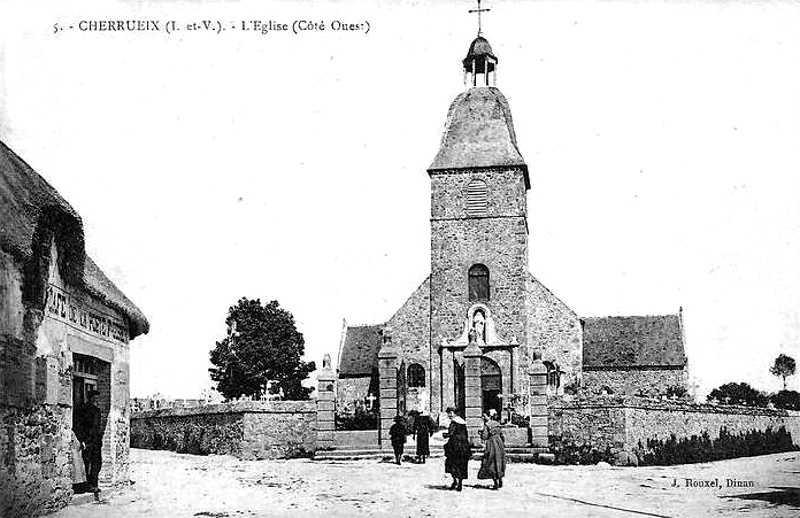

![]() l'église

Notre-Dame (XI-XIV-XVIème siècle-1838). Elle a de longueur 28 mètres, de

largeur 4, 66 mètres et de hauteur 10,30 mètres. Elle se compose d'une nef à

chevet droit et d'un transept. La porte d'entrée est flanquée de deux

colonnes. Le mur nord présente deux fenêtres en meurtrières et des

contreforts plats du XIème siècle. La fenêtre le la

sacristie date du XIVème siècle : elle pourrait appartenir à l'ancienne

chapelle prohibitive des seigneurs des Sallets. La nef date du XI-XIVème siècle. Les

arcades en arc brisé de la nef datent du XVIème siècle. Les chapelles de

la Vierge et de Sainte Anne datent du XVI-XVIIème siècle, époque à

laquelle appartient aussi le choeur actuel, le mur sud de la nef et le

clocher. Il y a trois autels fixes et de bois peints. Le confessionnal date de 1827.

Les stalles datent de 1843. Le retable du transept nord date de 1841. Le chemin de Croix est

érigé le 14 avril 1839. Un nouveau chemin de croix est bénit le 21

juillet 1890. Les bancs de l'église datent de 1891 (oeuvre de Henry et

Prioul du bourg de Cherrueix). Au bas de l'église est une tour bâtie en

1830, d'une hauteur de 24 mètres : elle est terminée par une lanterne et

surmontée d'une croix, et elle renferme trois cloches : la 1ère (bénite

le 22 janvier 1939) pèse 659 kg, la 2ème (bénite le 14 octobre 1838,

marraine : Mme de Méhereuc, marquise de Saint-Pierre) pèse 501 kg, et la

3ème (bénite le 2 mai 1848) pèse 320 kg. A noter que ces dernières

cloches remplacent trois cloches qui avaient été baptisées le 13 octobre

1762 : Jacquette Agédic Perrine (poids 1367 kg, et témoins : Pierre

Baptiste Uguet, comte de l'Aumône, seigneur et fondateur de la paroisse de

Cherrueix et Jacquette Agédic de Rahier, comtesse de Noyan), Sophie

Charlotte (poids 951 kg, et témoins : Charles Anne de Saint-Genis,

chevalier Bayoux des Hommeaux, et Sophie Goyon, comtesse de Goyon de

Beaufort) et Marie Françoise (poids 688 kg, et témoins : François Denis

Beaudoin, seigneur de Gouillon, et Marie Jeanne Henry de Beauchamps,

comtesse de l'Aumône). Une mission prêchée par des Capucins du couvent de

la Vicomté a lieu du 14 janvier au 4 février 1923. Une autre mission,

prêchée par les frères Eudistes se tient en 1933. Une mission prêchée

par les frères Rédemptionniste a lieu du 12 octobre au 2 novembre 1947.

Une mission prêchée par trois missionnaires de Notre-Dame de

Bonne-Nouvelle a lieu du 6 au 24 janvier 1960. L'abbé Delépine, prêtre et

originaire de Cherrueix, fait rénover l'église en 1922. En novembre et

décembre 1931, on restaure la voûte de la chapelle Sainte-Anne. Des

restaurations ont lieu aussi en 1932 (clocher, statue située à la grande

porte, consolidation des murs de la tribune, ...). Les vitraux représentant

des marins et des laboureurs datent du XIXème siècle. Restauration des vitraux

en 1970. En 1975, la "vieille sacristie" est convertie en chapelle

pour les messes de la semaine. Inauguration du nouvel orgue le 29 juillet

1978. Une réfection de la voûte de l'église a lieu en mars 1984. Au

XVIIIème siècle, le seigneur de l'Aumône était considéré comme

seigneur fondateur de la paroisse, mais le marquis de Châteauneuf était

seigneur supérieur et avait dans l'église de Cherrueix droit de

prééminences, d'écussons et de ceinture (Archives du château de

Châteauneuf). A noter que le nouveau cimetière est ouvert le 17 février 1925 et que la première

personne à y être enterrée est la veuve de Louis Bourgain décédée à

la Croix Galliot. A signaler aussi, qu'en 1885, la commune de Cherrueix

aurait obtenu une relique de "la vraie croix" ;

l'église

Notre-Dame (XI-XIV-XVIème siècle-1838). Elle a de longueur 28 mètres, de

largeur 4, 66 mètres et de hauteur 10,30 mètres. Elle se compose d'une nef à

chevet droit et d'un transept. La porte d'entrée est flanquée de deux

colonnes. Le mur nord présente deux fenêtres en meurtrières et des

contreforts plats du XIème siècle. La fenêtre le la

sacristie date du XIVème siècle : elle pourrait appartenir à l'ancienne

chapelle prohibitive des seigneurs des Sallets. La nef date du XI-XIVème siècle. Les

arcades en arc brisé de la nef datent du XVIème siècle. Les chapelles de

la Vierge et de Sainte Anne datent du XVI-XVIIème siècle, époque à

laquelle appartient aussi le choeur actuel, le mur sud de la nef et le

clocher. Il y a trois autels fixes et de bois peints. Le confessionnal date de 1827.

Les stalles datent de 1843. Le retable du transept nord date de 1841. Le chemin de Croix est

érigé le 14 avril 1839. Un nouveau chemin de croix est bénit le 21

juillet 1890. Les bancs de l'église datent de 1891 (oeuvre de Henry et

Prioul du bourg de Cherrueix). Au bas de l'église est une tour bâtie en

1830, d'une hauteur de 24 mètres : elle est terminée par une lanterne et

surmontée d'une croix, et elle renferme trois cloches : la 1ère (bénite

le 22 janvier 1939) pèse 659 kg, la 2ème (bénite le 14 octobre 1838,

marraine : Mme de Méhereuc, marquise de Saint-Pierre) pèse 501 kg, et la

3ème (bénite le 2 mai 1848) pèse 320 kg. A noter que ces dernières

cloches remplacent trois cloches qui avaient été baptisées le 13 octobre

1762 : Jacquette Agédic Perrine (poids 1367 kg, et témoins : Pierre

Baptiste Uguet, comte de l'Aumône, seigneur et fondateur de la paroisse de

Cherrueix et Jacquette Agédic de Rahier, comtesse de Noyan), Sophie

Charlotte (poids 951 kg, et témoins : Charles Anne de Saint-Genis,

chevalier Bayoux des Hommeaux, et Sophie Goyon, comtesse de Goyon de

Beaufort) et Marie Françoise (poids 688 kg, et témoins : François Denis

Beaudoin, seigneur de Gouillon, et Marie Jeanne Henry de Beauchamps,

comtesse de l'Aumône). Une mission prêchée par des Capucins du couvent de

la Vicomté a lieu du 14 janvier au 4 février 1923. Une autre mission,

prêchée par les frères Eudistes se tient en 1933. Une mission prêchée

par les frères Rédemptionniste a lieu du 12 octobre au 2 novembre 1947.

Une mission prêchée par trois missionnaires de Notre-Dame de

Bonne-Nouvelle a lieu du 6 au 24 janvier 1960. L'abbé Delépine, prêtre et

originaire de Cherrueix, fait rénover l'église en 1922. En novembre et

décembre 1931, on restaure la voûte de la chapelle Sainte-Anne. Des

restaurations ont lieu aussi en 1932 (clocher, statue située à la grande

porte, consolidation des murs de la tribune, ...). Les vitraux représentant

des marins et des laboureurs datent du XIXème siècle. Restauration des vitraux

en 1970. En 1975, la "vieille sacristie" est convertie en chapelle

pour les messes de la semaine. Inauguration du nouvel orgue le 29 juillet

1978. Une réfection de la voûte de l'église a lieu en mars 1984. Au

XVIIIème siècle, le seigneur de l'Aumône était considéré comme

seigneur fondateur de la paroisse, mais le marquis de Châteauneuf était

seigneur supérieur et avait dans l'église de Cherrueix droit de

prééminences, d'écussons et de ceinture (Archives du château de

Châteauneuf). A noter que le nouveau cimetière est ouvert le 17 février 1925 et que la première

personne à y être enterrée est la veuve de Louis Bourgain décédée à

la Croix Galliot. A signaler aussi, qu'en 1885, la commune de Cherrueix

aurait obtenu une relique de "la vraie croix" ;

![]() l'ancienne

Chapelle Saint-Julien des Ardents, située jadis au bord de la mer. Elle est

mentionnée en 1722 ;

l'ancienne

Chapelle Saint-Julien des Ardents, située jadis au bord de la mer. Elle est

mentionnée en 1722 ;

![]() l'ancienne

Chapelle de la Rigaudais ou de la Régaudais, située route de Baguer-Pican

et aujourd'hui disparue ;

l'ancienne

Chapelle de la Rigaudais ou de la Régaudais, située route de Baguer-Pican

et aujourd'hui disparue ;

![]() le

calvaire du cimetière, inauguré le 22 janvier 1933. Ce calvaire coûta 9810 F ;

le

calvaire du cimetière, inauguré le 22 janvier 1933. Ce calvaire coûta 9810 F ;

![]() la

croix de la Larronière (époque mérovingienne) ;

la

croix de la Larronière (époque mérovingienne) ;

![]() la

croix armoriée, située près du Village du Han ;

la

croix armoriée, située près du Village du Han ;

![]() la

croix du Bois-Robin (XIXème siècle) ;

la

croix du Bois-Robin (XIXème siècle) ;

![]() la

"Croix du Pape" ou croix du Marais, située à l'embranchement de

la route du Marais et celle de Dol (XIXème siècle). La croix du Marais est

bénite le 29 janvier 1888 ;

la

"Croix du Pape" ou croix du Marais, située à l'embranchement de

la route du Marais et celle de Dol (XIXème siècle). La croix du Marais est

bénite le 29 janvier 1888 ;

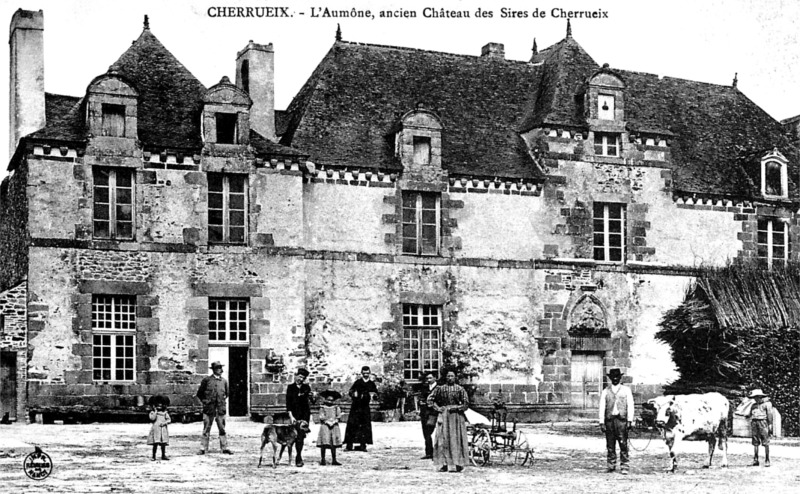

![]() le

manoir de l'aumône ou l'Aumosne (1614). Propriété successive

des familles Uguet seigneurs de Cherrueix (en 1460), de Cherrueix (en 1513),

Franchet (au XVIème siècle), Uguet (au XVIIIème siècle) ;

le

manoir de l'aumône ou l'Aumosne (1614). Propriété successive

des familles Uguet seigneurs de Cherrueix (en 1460), de Cherrueix (en 1513),

Franchet (au XVIème siècle), Uguet (au XVIIIème siècle) ;

![]() la

maison du Vieux-Presbytère. Elle conserve une tourelle. La bénédiction du

nouveau presbytère a lieu le 12 septembre 1885 (la première pierre est

posée le 13 mai 1883) ;

la

maison du Vieux-Presbytère. Elle conserve une tourelle. La bénédiction du

nouveau presbytère a lieu le 12 septembre 1885 (la première pierre est

posée le 13 mai 1883) ;

![]() 7 moulins

à vent du XVIIIème siècle (d'après le cadastre de 1812), tous situés

(à l'exception de celui de la Mettrie) sur la digue : de la Mettrie

(propriété de Jean Maillard en 1822, puis de Joseph Landier, de la famille

Seneschal à partir de 1839, et démoli en 1849), à Petite Masse ou

Laronnière (édifié en 1827 par Pierre Pinçon ou Pinson, propriété de

la famille Tréhel à partir de 1835), Neuf (propriété de Gilles Filleul

en 1822, de la famille Montsimet à partir de 1853, et démoli en 1886), de la Grande

Pâture (propriété de Jean Trescan en 1822, Jean Delépine en 1875, de la

famille Letannoux à partir de 1908),

du Calvaire ou Rageul (propriété de Jean Auvray en 1822, de Gilles Filleul

en 1827, et démoli en 1827), des Carrées ou Croissy (propriété de Joseph

Chauchard en 1822, de la famille Deméheureuc en 1856, et démoli en 1856), des Grandes

Grèves (propriété de la famille Lebourgeois en 1822, Julien Le Saint à

partir de 1859, et démoli en 1874). 5 moulins étaient encore

exploités avant 1918 : les moulins Pinson ou Pavillon (au lieu-dit la

Laronnière), la Colimacière ou Saline (édifié par Francis Boulanger en

1827, et propriété de la famille Flaux en 1908), les Mondrins (au lieu-dit aux

moulins, édifié en 1839, propriété de Victor Daumer en 1840 et de la

famille Letannoux à partir de 1856),

Haute-Rue (au lieu-dit Sainte-Anne, édifié en 1840 par Vincent Guilloux);

7 moulins

à vent du XVIIIème siècle (d'après le cadastre de 1812), tous situés

(à l'exception de celui de la Mettrie) sur la digue : de la Mettrie

(propriété de Jean Maillard en 1822, puis de Joseph Landier, de la famille

Seneschal à partir de 1839, et démoli en 1849), à Petite Masse ou

Laronnière (édifié en 1827 par Pierre Pinçon ou Pinson, propriété de

la famille Tréhel à partir de 1835), Neuf (propriété de Gilles Filleul

en 1822, de la famille Montsimet à partir de 1853, et démoli en 1886), de la Grande

Pâture (propriété de Jean Trescan en 1822, Jean Delépine en 1875, de la

famille Letannoux à partir de 1908),

du Calvaire ou Rageul (propriété de Jean Auvray en 1822, de Gilles Filleul

en 1827, et démoli en 1827), des Carrées ou Croissy (propriété de Joseph

Chauchard en 1822, de la famille Deméheureuc en 1856, et démoli en 1856), des Grandes

Grèves (propriété de la famille Lebourgeois en 1822, Julien Le Saint à

partir de 1859, et démoli en 1874). 5 moulins étaient encore

exploités avant 1918 : les moulins Pinson ou Pavillon (au lieu-dit la

Laronnière), la Colimacière ou Saline (édifié par Francis Boulanger en

1827, et propriété de la famille Flaux en 1908), les Mondrins (au lieu-dit aux

moulins, édifié en 1839, propriété de Victor Daumer en 1840 et de la

famille Letannoux à partir de 1856),

Haute-Rue (au lieu-dit Sainte-Anne, édifié en 1840 par Vincent Guilloux);

A signaler aussi :

![]() le

pont du bec à l'âne (XVIIIème siècle) ;

le

pont du bec à l'âne (XVIIIème siècle) ;

![]() le

puits (XIXème siècle), situé rue des Han ;

le

puits (XIXème siècle), situé rue des Han ;

![]() la

cale de Hain (XIXème siècle) ;

la

cale de Hain (XIXème siècle) ;

![]() le

canal de la Banche (XIXème siècle) ;

le

canal de la Banche (XIXème siècle) ;

![]() la

statue Notre-Dame de la Garde, inaugurée le 19 août 1888 et située sur la digue ;

la

statue Notre-Dame de la Garde, inaugurée le 19 août 1888 et située sur la digue ;

![]() le

monument aux Morts, béni le 24 avril 1921. Il représente une oeuvre de J. Bouché ;

le

monument aux Morts, béni le 24 avril 1921. Il représente une oeuvre de J. Bouché ;

![]() l'ancien

manoir de la Fontaine. Propriété de la famille Eon en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Fontaine. Propriété de la famille Eon en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Pichardière. Propriété de la famille du Han en 1513, puis

d'Anne le Queu épouse de Jean du Breil seigneur des Hommeaux en 1635 et de

la famille Uguet seigneurs de l'Aumosne au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Pichardière. Propriété de la famille du Han en 1513, puis

d'Anne le Queu épouse de Jean du Breil seigneur des Hommeaux en 1635 et de

la famille Uguet seigneurs de l'Aumosne au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Gelière, situé route de Saint-Broladre ;

l'ancien

manoir de la Gelière, situé route de Saint-Broladre ;

![]() l'ancien

manoir de la Verdière, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la famille de Bonne-Fontaine en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Verdière, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la famille de Bonne-Fontaine en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir des Carrées, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la

famille Porcon en 1513, puis de la famille Uguet au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir des Carrées, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la

famille Porcon en 1513, puis de la famille Uguet au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de l'Essais, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la famille Porcon en 1513 ;

l'ancien

manoir de l'Essais, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la famille Porcon en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir des Vergers, situé route de Baguer-Pican ;

l'ancien

manoir des Vergers, situé route de Baguer-Pican ;

![]() l'ancien

manoir de la Rouaudaye, situé route de Baguer-Pican. Propriété de la famille Eon en 1480 et 1513 ;

l'ancien

manoir de la Rouaudaye, situé route de Baguer-Pican. Propriété de la famille Eon en 1480 et 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Bacillié, situé route de Baguer-Pican. Propriété de la famille Renaud en 1480 et 1513 ;

l'ancien

manoir de Bacillié, situé route de Baguer-Pican. Propriété de la famille Renaud en 1480 et 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Vaujour ou de Vaujoyeux, situé route de Baguer-Pican. Propriété

de la famille le Gallois seigneur du Fédeuc en 1513 ;

l'ancien

manoir de Vaujour ou de Vaujoyeux, situé route de Baguer-Pican. Propriété

de la famille le Gallois seigneur du Fédeuc en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Banche, situé route de Mont-Dol ;

l'ancien

manoir de la Banche, situé route de Mont-Dol ;

![]() l'ancien

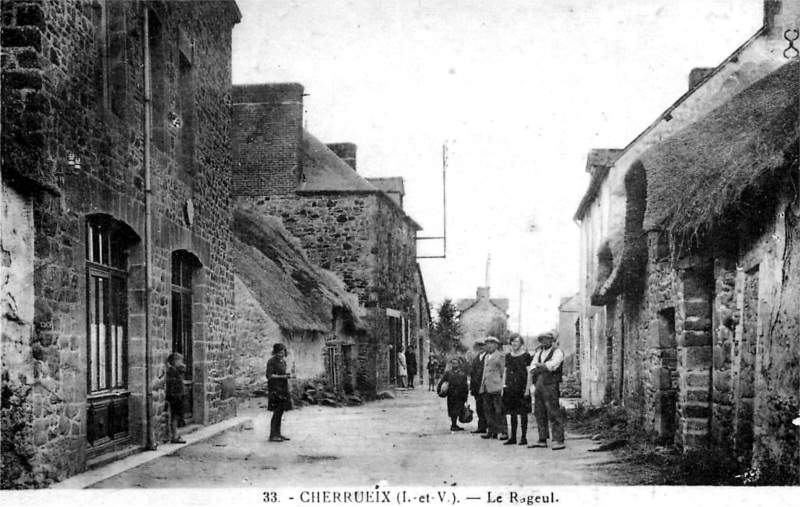

logis de Rageul, situé route du Vivier-sur-Mer ;

l'ancien

logis de Rageul, situé route du Vivier-sur-Mer ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Robin, situé route du Vivier-sur-Mer. Propriété de la

famille Prod'homme, puis de la famille le Sage en 1513 ;

l'ancien

manoir du Bois-Robin, situé route du Vivier-sur-Mer. Propriété de la

famille Prod'homme, puis de la famille le Sage en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir des Sallets, situé route du Vivier-sur-Mer ;

l'ancien

manoir des Sallets, situé route du Vivier-sur-Mer ;

![]() l'ancien

manoir de la Mettrie ou de la Metterie-Taillefer, situé route du

Vivier-sur-Mer. Il possédait autrefois une chapelle privée et dédiée à Saint-Julien. Propriété de

la famille de Taillefer en 1480 et 1513, puis de la famille le Saige en 1727 et en

1765. En 1513, Jean de Taillefer possédait le manoir de la Mettrie, appelé

parfois la Mettrie-Taillefer ; la famille Le Saige en devint ensuite propriétaire

et présenta par suite le chapelain chargé du service d'une chapelle fondée

près de ce manoir. En 1727, Jacques Le Saige, seigneur de la Villesbrunes,

tuteur de Pierre Le Saige, sieur de la Mettrie, encore mineur, présenta

pour chapelain Michel Joucquan, prêtre de Montdol, en place de Vincent Hébert,

décédé. Vinrent ensuite les chapelains Joseph Paumier (1736), Charles

Laborde (1746), François Juhel (1749) et Joseph Gervy (1765), présentés

successivement par Pierre Le Saige, seigneur de la Mettrie, Agnès Gouyon,

sa femme, et leurs enfants (Registre des insinuations ecclésiastiques de

l'évêché de Dol et Pouillé de Rennes). Plusieurs prêtres, assurant le service de la chapellenie de la

Mettrie, sont mentionnés : Vincent Hébert (de 1721 à 1727), Michel

Joucquan (en 1727), Joseph Paumier (de 1736 à 1746), Charles Laborde (de

l'ancien

manoir de la Mettrie ou de la Metterie-Taillefer, situé route du

Vivier-sur-Mer. Il possédait autrefois une chapelle privée et dédiée à Saint-Julien. Propriété de

la famille de Taillefer en 1480 et 1513, puis de la famille le Saige en 1727 et en

1765. En 1513, Jean de Taillefer possédait le manoir de la Mettrie, appelé

parfois la Mettrie-Taillefer ; la famille Le Saige en devint ensuite propriétaire

et présenta par suite le chapelain chargé du service d'une chapelle fondée

près de ce manoir. En 1727, Jacques Le Saige, seigneur de la Villesbrunes,

tuteur de Pierre Le Saige, sieur de la Mettrie, encore mineur, présenta

pour chapelain Michel Joucquan, prêtre de Montdol, en place de Vincent Hébert,

décédé. Vinrent ensuite les chapelains Joseph Paumier (1736), Charles

Laborde (1746), François Juhel (1749) et Joseph Gervy (1765), présentés

successivement par Pierre Le Saige, seigneur de la Mettrie, Agnès Gouyon,

sa femme, et leurs enfants (Registre des insinuations ecclésiastiques de

l'évêché de Dol et Pouillé de Rennes). Plusieurs prêtres, assurant le service de la chapellenie de la

Mettrie, sont mentionnés : Vincent Hébert (de 1721 à 1727), Michel

Joucquan (en 1727), Joseph Paumier (de 1736 à 1746), Charles Laborde (de

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de CHERRUEIX

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 8 nobles de Cherrueix :

![]() Jehan

DE CHERRUEIX de Laumone (160 livres de revenu) : comparaît revêtu de sa robe ;

Jehan

DE CHERRUEIX de Laumone (160 livres de revenu) : comparaît revêtu de sa robe ;

![]() Guillaume

DE CHERRUEIX de la Métairie (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en arbalétrier ;

Guillaume

DE CHERRUEIX de la Métairie (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en arbalétrier ;

![]() Macé

DE LA MOTTE, remplacé par son fils Pierre, tient hôtellerie et maison

publique en le Vivier : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Macé

DE LA MOTTE, remplacé par son fils Pierre, tient hôtellerie et maison

publique en le Vivier : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Maître

Alain DE TAILLEFER de Métairie (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Maître

Alain DE TAILLEFER de Métairie (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Geoffroy

EON de Rouauldaie (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en arbalétrier ;

Geoffroy

EON de Rouauldaie (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en arbalétrier ;

![]() Jehan

LE BOUTIER (30 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

LE BOUTIER (30 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Bertrand

REGNAUD de Bazille : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Bertrand

REGNAUD de Bazille : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() les

héritiers Gi. Simon : défaillants ;

les

héritiers Gi. Simon : défaillants ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513, sont mentionnées à Cherrueix les personnes et maisons nobles suivantes :

![]() Bertrand

Budes, gentilhomme des parties de Lamballe, possède le manoir de la Guiberdière ;

Bertrand

Budes, gentilhomme des parties de Lamballe, possède le manoir de la Guiberdière ;

![]() Jeanne

Prud'homme, damoiselle, femme de Guillaume Le Saige, homme de bas état,

possède le manoir de Boays-Robin qui fut à Pierre Prud'homme, noble homme ;

Jeanne

Prud'homme, damoiselle, femme de Guillaume Le Saige, homme de bas état,

possède le manoir de Boays-Robin qui fut à Pierre Prud'homme, noble homme ;

![]() Noble

homme François du Han possède le manoir de la Pichardière dans lequel

depuis soixante ans l'on a veu demeurer Marguerite Le Petit, damoiselle,

mère du père dudit François, et après Gilles du Han ;

Noble

homme François du Han possède le manoir de la Pichardière dans lequel

depuis soixante ans l'on a veu demeurer Marguerite Le Petit, damoiselle,

mère du père dudit François, et après Gilles du Han ;

![]() Simon

de Bonnefontaine et Perrine du Breil, sa femme, possèdent la métairie

des Ruoltz, laquelle fut à Guillaume Le Bourdelays, noble homme, et après

luy, à Jeanne Le Bourdelays, damoiselle, laquelle Jeanne fut mariée à

Geffroy Licorgnen, roturier, idem la métairie de la Verdière ;

Simon

de Bonnefontaine et Perrine du Breil, sa femme, possèdent la métairie

des Ruoltz, laquelle fut à Guillaume Le Bourdelays, noble homme, et après

luy, à Jeanne Le Bourdelays, damoiselle, laquelle Jeanne fut mariée à

Geffroy Licorgnen, roturier, idem la métairie de la Verdière ;

![]() Philippes

Eon, damoiselle, possède la maison de la Fontaine ;

Philippes

Eon, damoiselle, possède la maison de la Fontaine ;

![]() François

de la Barre possède la métairie de la Salle ;

François

de la Barre possède la métairie de la Salle ;

![]() Guillaume

Boutier et Jeanne du Rouvre possèdent la métairie de Neufdic ;

Guillaume

Boutier et Jeanne du Rouvre possèdent la métairie de Neufdic ;

![]() Jean

de Taillefer, homme noble, senechal de Dol, et Jeanne Troullon,

damoiselle, sa compaigne, possèdent le manoir de la Méterie ;

Jean

de Taillefer, homme noble, senechal de Dol, et Jeanne Troullon,

damoiselle, sa compaigne, possèdent le manoir de la Méterie ;

![]() Jean

Eon, fils de Geoffroy Eon, noble homme, possède le manoir de la

Rouauldaye avec la maison de Bienvient ;

Jean

Eon, fils de Geoffroy Eon, noble homme, possède le manoir de la

Rouauldaye avec la maison de Bienvient ;

![]() Noble

homme Gilles de Porcon possède le manoir des Carrées et de Lessay ;

Noble

homme Gilles de Porcon possède le manoir des Carrées et de Lessay ;

![]() Rolland

de Cherrueix tient le manoir de Laumosne ;

Rolland

de Cherrueix tient le manoir de Laumosne ;

![]() Guillemette

Le Gallays, fille de Jean Le Gallays, sieur du Fedeuc, possède le manoir de Vaujoyeux ;

Guillemette

Le Gallays, fille de Jean Le Gallays, sieur du Fedeuc, possède le manoir de Vaujoyeux ;

![]() Etienne

Boutier, gentilhomme, tient le manoir de la Rivière ;

Etienne

Boutier, gentilhomme, tient le manoir de la Rivière ;

![]() Gilles

Renaud, fils de Nicolas, tient le manoir de Bacillé (ou Baziglié) ;

Gilles

Renaud, fils de Nicolas, tient le manoir de Bacillé (ou Baziglié) ;

![]() Simonne

Le Mesle, native d'auprès de Dinan, femme autrefois de Pierre Faverel qui dit estre noble ;

Simonne

Le Mesle, native d'auprès de Dinan, femme autrefois de Pierre Faverel qui dit estre noble ;

![]() Olivier

Eon, noble homme, jouveigneur de la Rouauldaye, possède la métairie des Crouez-Chemins ;

Olivier

Eon, noble homme, jouveigneur de la Rouauldaye, possède la métairie des Crouez-Chemins ;

![]() Jehan

le Voyer, qui est noble homme et néanmoins va journellement à la charrue ;

Jehan

le Voyer, qui est noble homme et néanmoins va journellement à la charrue ;

![]() Jehan

de Vaujoyeux, sieur de la Ville-Guillaume, noble homme, possède terres en roture ;

Jehan

de Vaujoyeux, sieur de la Ville-Guillaume, noble homme, possède terres en roture ;

![]() Gilles

de Cherrueix, sieur de la Jugandière, noble homme, tient terres en roture ;

Gilles

de Cherrueix, sieur de la Jugandière, noble homme, tient terres en roture ;

![]() Olivier

Le Fils Hus, noble homme ;

Olivier

Le Fils Hus, noble homme ;

![]() Guillaume

Le Gallays, sieur de Chantelou (et de Montdol).

Guillaume

Le Gallays, sieur de Chantelou (et de Montdol).

© Copyright - Tous droits réservés.