|

Bienvenue chez les Coadoutais |

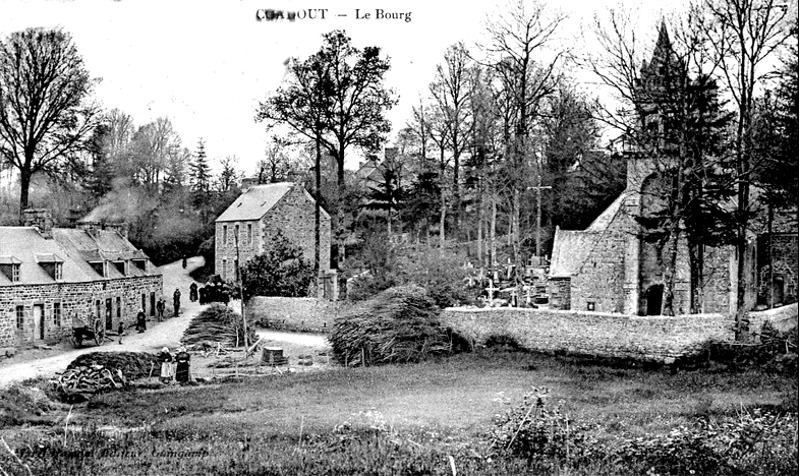

COADOUT |

Retour page d'accueil Retour Canton de Guingamp

La commune de Coadout ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de COADOUT

Coadout vient du breton « coat » (bois) et Saint-Iltud, abbé fondateur du monastère de Llanilltud Fawr, dans le Glamorgan (pays de Galles). Il aurait été le maître de saint Samson, né en Armorique en 495 et fondateur du monastère de Dol.

Coadout, enclave de Dol jusqu'en 1789, est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Bourbriac. La paroisse de Coadout (Coatvouët) est mentionnée pour la première fois vers 1060-1067, lors d'une donation en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix de Guingamp (Symon, prêtre de Coatvouët). Coadout avait jadis comme trève Magoar, enclave située dans le diocèse de Cornouaille.

Par ordonnance du 17 (7 ?) mai 1826, la paroisse de Coadout supprimée à la Révolution, est rétablie par l'érection d'une succursale, détachée de la paroisse de Moustéru.

L'ancienne paroisse de Coadout dépendait jusqu'en 1789 de l'évêché de Dol, bien qu'elle fut enclavée dans celui de Tréguier. Elle avait pour subdélégation Guingamp et ressortissait au siège royal de Lannion. La cure était à l'ordinaire. En 1780, M. de La Boissière était seigneur de la paroisse. Coadout élit sa première municipalité en 1790.

On rencontre les appellations suivantes : Coatvoüet (en 1160-1167), Coetuout (en 1382), Quoetvout (en 1427), Coitbout (en 1434), Coetbout (en 1477), Coatout (en 1481), Coetdout (en 1535), Coadoult (en 1581).

Voir aussi

![]() "

Le cahier de doléances de Coadout en 1789"

"

Le cahier de doléances de Coadout en 1789"

Note 1 : la commune de Coadout est formée des villages : Kerguenan, Lambrat, Keriaou, Trédarm, Porsdudal, Paremeur, Mézou-Bihan, Kergadiou, Parc-Lan, Kernivinen, Gourguever, Kermapenrous, Runanmec, Kerantevoit, Largoat, Kervoezennec, etc....

Note 2 : Liste non exhaustive des maires de Coadout : Noël Le Dereat (1800-1817), Joseph Le Jannic (1817-1827), Joseph Michel (1827-1830), Jean Landoys (1830), Joseph Michel (1876), Pierre Jouan (1876-1887), Louis Rolland du Roscoat (1887-1891), Louis Guillou (1891-1892), Laurent Corson (1892-1894), Louis-Marie Rolland du Roscoat (1895), ..... Yvon Philippe (2001-2012), Jean-Pierre Giuntini (2012-?), etc....

![]()

PATRIMOINE de COADOUT

![]() l'église

Saint-Iltud (XVIème siècle), fondée par les seigneurs du Bois de la Roche

(dont on voit d'ailleurs les armes) et reconstruite au XVIIème siècle (1662-1697)

et au XVIIIème siècle (1768-1772). En forme de croix, elle comporte une

nef avec transept minuscule presqu'au milieu de l’édifice et chapelle des

fonts au nord et au bas de la nef. Le clocher-mur est du type lannionnais.

L’édifice actuel, qui a des parties de maçonnerie fort anciennes,

remonte presqu'entièrement au XVIIème siècle et a été restauré aux

XVIIIème et XXème siècles. En 1662, le clocher, placé au milieu de l’église,

menaçant ruines, on décida de le transporter au bas de la nef. Les plans

en furent dressés par Vincent et Alain L’Abat, de Guingamp, el les

travaux adjugés à Jean Daniel, de Coadout, après enchères disputées

entre les L’Abat, Jean Dallon, de Guingamp, Guillaume Le Corre, de Plésidy

et Jean Daniel. On le décora des armes de Philippe du Liscouet, marquise du

dit lieu et de la Coullombière, et, sur sa face sud d’un cadran solaire

toujours subsistant et portant la date de 1664. De 1689, année en laquelle

Lagrange accommoda les verrières, à 1697, l’on répara l’église et la

sacristie fut construite par Yves Féjan qualifié de maître charpentier et

chef du bâtiment. Elle porte toujours cette date de 1697 et l’inscription

: R. FOLLET Rr., bien que reconstruite plus tard. Le 10 avril 1768, l’on

commença une restauration complète de l’église, exécutée par René

Daniel, Guillaume Daniel et François Piriou, maçons ; François Famel,

Jean L’Hostellier et Yves Piriou, charpentiers. En 1772, l’on

reconstruisit la sacristie sur les plans de François Le Bihannic,

reconstruction faite par Guillaume Le Flohic et vérifiée par Anfray, ingénieur

à Guingamp. En 1836, nouvelle restauration ; enfin, de 1910 à 1914, l’église

fut entièrement restaurée et le clocher, dont la flèche en ardoises fut démolie,

redressé et exhaussé, ainsi que l’indique la date de 1912 sur sa partie

haute. Tous ces travaux furent exécutés sur les plans et sous la direction

de M. l’abbé Goasdoué. L’église fut ensuite bénite à nouveau le 3

mai 1914. Comme à Plounévez-Moëdec, existait autrefois au bas de l’église

une ouverture pour permettre aux lépreux de suivre l’office « toul al

leanour » ; elle est aujourd’hui obstruée par la chapelle des fonts,

mais reconnaissable. Mobilier : Maître-autel du XVIIIème siècle,

provenant de la chapelle Notre-Dame de l'Isle en Goudelin. Il fut exécuté

en 1718 par maître René L'Hotelier, sculpteur, peintre et doreur. Autels

latéraux également du XVIIIème siècle et de même provenance ; statues

anciennes de saint Iltud, sainte Vierge, saint Michel, saint Yves, saint

Samson, sainte Marguerite et saint Eloi en chevalier, portant une cotte

d’armes sur son armure et tenant d’une main un marteau et de l’autre

un tas (R. Couffon). La porte ouest date du XVIème siècle.

La sacristie, élevée par messire Follet, date de 1697. Le clocher est

reconstruit en 1912, à partir des plans de

l'architectes Georges Robert Lefort et de l'abbé Goasdoué.

L'édifice abrite plusieurs statues en bois polychrome, dont celle de saint

Iltud (XVIIème siècle) et saint Samson (XVIIème siècle) ;

l'église

Saint-Iltud (XVIème siècle), fondée par les seigneurs du Bois de la Roche

(dont on voit d'ailleurs les armes) et reconstruite au XVIIème siècle (1662-1697)

et au XVIIIème siècle (1768-1772). En forme de croix, elle comporte une

nef avec transept minuscule presqu'au milieu de l’édifice et chapelle des

fonts au nord et au bas de la nef. Le clocher-mur est du type lannionnais.

L’édifice actuel, qui a des parties de maçonnerie fort anciennes,

remonte presqu'entièrement au XVIIème siècle et a été restauré aux

XVIIIème et XXème siècles. En 1662, le clocher, placé au milieu de l’église,

menaçant ruines, on décida de le transporter au bas de la nef. Les plans

en furent dressés par Vincent et Alain L’Abat, de Guingamp, el les

travaux adjugés à Jean Daniel, de Coadout, après enchères disputées

entre les L’Abat, Jean Dallon, de Guingamp, Guillaume Le Corre, de Plésidy

et Jean Daniel. On le décora des armes de Philippe du Liscouet, marquise du

dit lieu et de la Coullombière, et, sur sa face sud d’un cadran solaire

toujours subsistant et portant la date de 1664. De 1689, année en laquelle

Lagrange accommoda les verrières, à 1697, l’on répara l’église et la

sacristie fut construite par Yves Féjan qualifié de maître charpentier et

chef du bâtiment. Elle porte toujours cette date de 1697 et l’inscription

: R. FOLLET Rr., bien que reconstruite plus tard. Le 10 avril 1768, l’on

commença une restauration complète de l’église, exécutée par René

Daniel, Guillaume Daniel et François Piriou, maçons ; François Famel,

Jean L’Hostellier et Yves Piriou, charpentiers. En 1772, l’on

reconstruisit la sacristie sur les plans de François Le Bihannic,

reconstruction faite par Guillaume Le Flohic et vérifiée par Anfray, ingénieur

à Guingamp. En 1836, nouvelle restauration ; enfin, de 1910 à 1914, l’église

fut entièrement restaurée et le clocher, dont la flèche en ardoises fut démolie,

redressé et exhaussé, ainsi que l’indique la date de 1912 sur sa partie

haute. Tous ces travaux furent exécutés sur les plans et sous la direction

de M. l’abbé Goasdoué. L’église fut ensuite bénite à nouveau le 3

mai 1914. Comme à Plounévez-Moëdec, existait autrefois au bas de l’église

une ouverture pour permettre aux lépreux de suivre l’office « toul al

leanour » ; elle est aujourd’hui obstruée par la chapelle des fonts,

mais reconnaissable. Mobilier : Maître-autel du XVIIIème siècle,

provenant de la chapelle Notre-Dame de l'Isle en Goudelin. Il fut exécuté

en 1718 par maître René L'Hotelier, sculpteur, peintre et doreur. Autels

latéraux également du XVIIIème siècle et de même provenance ; statues

anciennes de saint Iltud, sainte Vierge, saint Michel, saint Yves, saint

Samson, sainte Marguerite et saint Eloi en chevalier, portant une cotte

d’armes sur son armure et tenant d’une main un marteau et de l’autre

un tas (R. Couffon). La porte ouest date du XVIème siècle.

La sacristie, élevée par messire Follet, date de 1697. Le clocher est

reconstruit en 1912, à partir des plans de

l'architectes Georges Robert Lefort et de l'abbé Goasdoué.

L'édifice abrite plusieurs statues en bois polychrome, dont celle de saint

Iltud (XVIIème siècle) et saint Samson (XVIIème siècle) ;

Note 1 : La seigneurie du Bois de La Roche était la principale terre noble de cette paroisse. Elle possédait le titre de fondateur et de patron de l'église et à ce titre ses armes figuraient dans les vitraux ainsi qu'au-dessus de chaque entrée. Elles y sont encore à ce jour et portent mi-partie les armes du Liscoët et de Roscerf surmontées d'une couronne. Du Liscoët blasonnait « D'argent au chef de gueules, chargé de sept billettes d'argent, 4 et 3 », et de Roscerf « De gueules à six annelets d'argent, 3. 2. 1 ». Yvon ou Éon de Roscerf, maître d'hôtel conseiller du duc de Bretagne puis auditeur à la chambre des comptes était seigneur du Bois de La Roche à son décès survenu avant 1467. En épousant en 1526 Alain du Liscoët, Anne de Roscerf, héritière du Bois de La Roche, portait la seigneurie dans cette maison. Elle allait y demeurer jusqu'au mariage en 1681 de Perrine-Louise du Liscoët et François du Bahuno, chevalier comte de Berrien, seigneur du Saint (publié avec l'autorisation de l'Association d'Histoire et d'Archéologie de la région de Bourbriac, Yannick Botrel, 2000).

![]() la

chapelle du Bois de la Roche. Dédiée à sainte Anne et construite en

1856-1860. Dans le parc du même château existent les ruines de

l’ancienne chapelle appelée dans la région « chape! ann Huguenoded

» (chapelle des Huguenots), indiquant ainsi qu’elle avait dû être

construite à l’époque d’Yves du Liscouet qui embrassa le calvinisme

pour épouser la belle Philippe de Maridor (R. Couffon) ;

la

chapelle du Bois de la Roche. Dédiée à sainte Anne et construite en

1856-1860. Dans le parc du même château existent les ruines de

l’ancienne chapelle appelée dans la région « chape! ann Huguenoded

» (chapelle des Huguenots), indiquant ainsi qu’elle avait dû être

construite à l’époque d’Yves du Liscouet qui embrassa le calvinisme

pour épouser la belle Philippe de Maridor (R. Couffon) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Michel, aujourd'hui détruite. Elle était située au sud du

bourg et est encore mentionnée en 1677 ;

l'ancienne

chapelle Saint-Michel, aujourd'hui détruite. Elle était située au sud du

bourg et est encore mentionnée en 1677 ;

![]() la

fontaine Saint-Iltud (1656 ou 1681). Elle est

composée d'une croix posée sur un vieux fronton trouvé en terre, le tout

posé sur un socle de pierre. Elle possède un bassin. La statue de

Saint-Iltud, offerte par la famille Le Moal, a été enlevée et posée dans l'église ;

la

fontaine Saint-Iltud (1656 ou 1681). Elle est

composée d'une croix posée sur un vieux fronton trouvé en terre, le tout

posé sur un socle de pierre. Elle possède un bassin. La statue de

Saint-Iltud, offerte par la famille Le Moal, a été enlevée et posée dans l'église ;

![]() la croix,

route de Moustéru (1770). Elle est ornée d'un bas-relief du XVIème

siècle. C'est la famille Le Brigand qui a érigé cette croix ;

la croix,

route de Moustéru (1770). Elle est ornée d'un bas-relief du XVIème

siècle. C'est la famille Le Brigand qui a érigé cette croix ;

![]() le

château du Bois de la Roche (XIVème siècle - XVème siècle - 1770 - 1910) construit

sur le site d'une ancienne forteresse (ou poste de défense gallo-romain) par la famille de

Roscerf (ou Rosserf). Propriété de la famille de Roscerf en 1180 et en 1493. Durant la

guerre d'indépendance de la Bretagne, Yvon de Roscerf reste fidèle au duc

François II : il participe à la défense de Guingamp et à la prise de

Quintin. En représailles, le sire de Quintin brûle le château du Bois de

la Roche. Le château est restauré au XVème siècle (avec

édification d'un donjon : " trois grosses tours jointes ensemble ")

et reconstruit vers 1770 par la famille du Liscoët. Yves du

Liscoët est un partisan d'Henri IV lors des guerres de la Ligue. Le

château reste la propriété de la famille Liscoët (alliée aux familles

Cleux, Du Gage et Lanascol) de 1526 à 1781, puis passe entre les mains de

la famille Bahuno jusqu'à la Révolution. Une partie des bâtiments sont

incendiée en 1793. Vendu comme bien national, il est acheté en 1851 par la

famille Roscoat. Le donjon date

du XVème siècle. La chapelle date du XVIème siècle. Les écuries datent

du XVIIIème siècle. Le logis et la nouvelle chapelle ont été

reconstruits en 1856-1860. Le château est restauré à nouveau vers 1910 ;

le

château du Bois de la Roche (XIVème siècle - XVème siècle - 1770 - 1910) construit

sur le site d'une ancienne forteresse (ou poste de défense gallo-romain) par la famille de

Roscerf (ou Rosserf). Propriété de la famille de Roscerf en 1180 et en 1493. Durant la

guerre d'indépendance de la Bretagne, Yvon de Roscerf reste fidèle au duc

François II : il participe à la défense de Guingamp et à la prise de

Quintin. En représailles, le sire de Quintin brûle le château du Bois de

la Roche. Le château est restauré au XVème siècle (avec

édification d'un donjon : " trois grosses tours jointes ensemble ")

et reconstruit vers 1770 par la famille du Liscoët. Yves du

Liscoët est un partisan d'Henri IV lors des guerres de la Ligue. Le

château reste la propriété de la famille Liscoët (alliée aux familles

Cleux, Du Gage et Lanascol) de 1526 à 1781, puis passe entre les mains de

la famille Bahuno jusqu'à la Révolution. Une partie des bâtiments sont

incendiée en 1793. Vendu comme bien national, il est acheté en 1851 par la

famille Roscoat. Le donjon date

du XVème siècle. La chapelle date du XVIème siècle. Les écuries datent

du XVIIIème siècle. Le logis et la nouvelle chapelle ont été

reconstruits en 1856-1860. Le château est restauré à nouveau vers 1910 ;

Note 2 : Ce château a été acquis au XIXème siècle par les Rolland du Roscoat et a été la propriété du vicomte du Roscoat, maire de Coadout, député conservateur (et légitimiste) de la circonscription de Guingamp et conseiller général du canton de Bourbriac. Les armes de cette famille sont visibles au-dessus du portail ouvrant l'allée sud du château. Elles sont « D'argent à trois aiglons d'azur, membrés et becqués d'or » (publié avec l'autorisation de l'Association d'Histoire et d'Archéologie de la région de Bourbriac, Yannick Botrel, 2000).

A signaler aussi :

![]() le site

archéologique du Bois de la Roche (souterrain, habitat, sépulture) ;

le site

archéologique du Bois de la Roche (souterrain, habitat, sépulture) ;

![]() un

ancien dolmen ou une pierre, où une tradition veut que l'empreinte des

genoux de saint Iltud soit restée gravée ;

un

ancien dolmen ou une pierre, où une tradition veut que l'empreinte des

genoux de saint Iltud soit restée gravée ;

![]() une

stèle de 1960 ;

une

stèle de 1960 ;

![]() 2 moulins dont le moulin à eau de Kerguenan.

2 moulins dont le moulin à eau de Kerguenan.

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de COADOUT

La seigneurie du Bois-de-la-Roche à Coadout, possédait jadis un droit de basse, moyenne et haute justice qui s'exerçait primitivement au bourg de Coadout puis a été transféré à Guingamp. Cette juridiction possédait trois piliers en 1583 et quatre piliers en 1702. Fondateur et patron de l'église paroissiale de Coadout, les seigneurs du Bois de la Roche sont aussi fondateurs de deux chapelles, l'une dédiée à Saint-Michel et l'autre proche du château et dédiée à sainte Apolline (aujourd'hui toutes deux disparues). Les seigneurs possédaient aussi droit d'enfeu et tombe au couvent des Cordeliers à Guingamp. Propriété d'Eon ou Yvon de Rosserf (ou Roscerf), décédé vers 1466 et époux de Jeanne de Kergolay, puis de Marie de Rosmadec. La seigneurie passe ensuite à la famille du Liscoët (vers 1522, suite au mariage de Anne de Rosserf ou Roscerf avec Alain du Liscoët), puis à la famille du Bahuno (vers 1681, suite au mariage de Perrine Louise du Liscoët avec François du Bahuno).

La seigneurie de Kerguénan possédait jadis un droit de moyenne justice (haute, moyenne et basse justice, semble-t-il, en 1583). Elle est annexée en 1765 à la juridiction de Saint-Michel (à Guingamp). Propriété de Guillaume de Cléauroux au début du XVIème siècle.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Tréguier de 1481, on comptabilise la présence d'un seul noble de Coadout (il y en avait aucun en 1426) :

![]() Yvon de ROSCERFF du Bois de la Roche

(500 livres de revenu) : comparaît en Homme d’Armes (de la garde du duc) ;

Yvon de ROSCERFF du Bois de la Roche

(500 livres de revenu) : comparaît en Homme d’Armes (de la garde du duc) ;

© Copyright - Tous droits réservés.