|

Bienvenue ! |

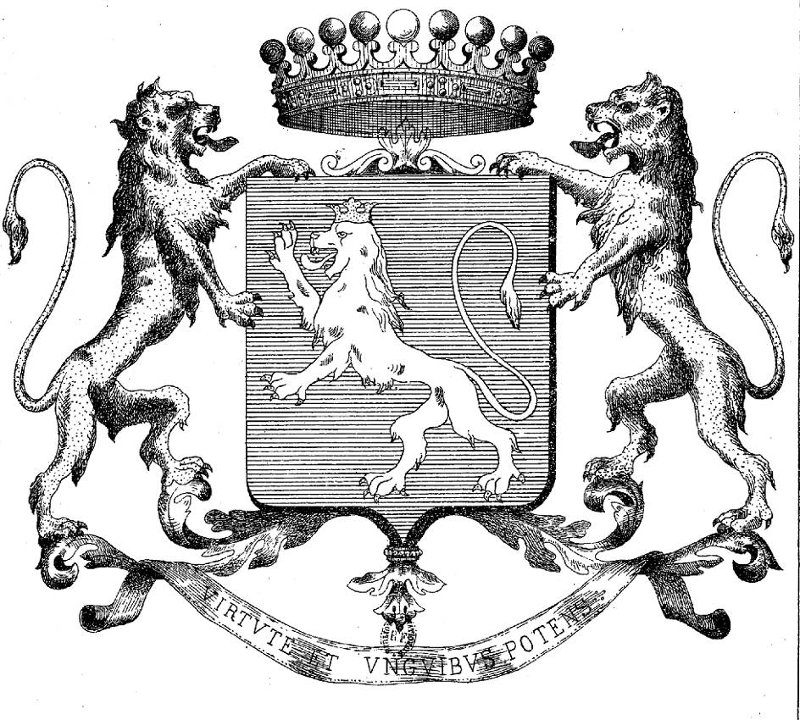

LA FAMILLE DE LA GRANDIÈRE (branche bretonne). |

Retour page d'accueil Retour page "Seigneurs de Bretagne"

LA BRANCHE DE BRETAGNE DE HUBERT-MAXIMILIEN DE LA GRANDIÈRE.

I.

HUBERT-MAXIMILIEN DE LA GRANDIÈRE, troisième fils de Charles, seigneur de Boisgauthier de la Grandière et de Grimonval (1640-1718) et de Cécile Guillonneau, devint, après la mort de ses frères, seigneur du Bois-Gauthier, de Grimonval et de Mercey. Il était né à Cévières, près de Vernon, le 23 juillet 1672.

Note : Frères et soeurs de Hubert-Maximilien de la Grandière (1672-1736) : 1° Jean de la Grandière, sgr de Boisgauthier ; 2° Cécile de la Grandière ; 3° Catherine de la Grandière ; 4° Charles-Jacques de la Grandière, sgr de Grimonval (1663-1753) ; 5° Honoré-Nicolas de la Grandière ; 6° Marie-Madeleine de la Grandière.

Il fut lieutenant de vaisseau, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. C'est lui qui commence la série des illustres marins qu'a produits la famille des de la Grandière.

Il épousa à Brest, le 24 mai 1712, FRANÇOISE-OLIVE LE PICART DE NOREZ D'ESTELAN [Note : Cette famille, originaire de Bretagne, paraît s'être fondue dans la famille d'Esquetot. Elle portait : De gueules à trois pieux ou fers de lance d'or], fille de Noël-Augustin le Picart de Norez, seigneur d'Estelan, écuyer, lieutenant de vaisseau, et de Jeanne de Mathézou [Note : Les Mathézou étaient originaires de Bretagne. Ils étaient seigneurs de Kerganan Kerbuoc'h, Kereval, Cosquer et Keruznou. On y remarque : Macé, compris dans le testament d'Hervé de Léon en 1363 : Christophe, vivant en 1426, épouse Marie Sylvestre ; Macé, auditeur des comptes en 1458 ; une fille à Saint-Cyr en 1753. Cette famille est éteinte. Elle portait : D'argent à la bande de sable chargée de trois étoiles d'argent] Les Mathézou étaient originaires de Bretagne. Ils étaient seigneurs de Kerganan Kerbuoc'h, Kereval, Cosquer et Keruznou].

Appelé par sa carrière et son mariage en Bretagne, il s'y fixa et fut le fondateur de la branche dite de Bretagne. Leurs enfants furent :

1° HUBERT DE

LA GRANDIÈRE, né en 1717, mort sur le vaisseau l'Atlas en 1741, étant

garde-marine. Il avait été embarqué, en 1734, à l'âge de dix-sept ans, et avait

fait les expéditions de la Baltique et de la Louisiane.

2° CLAUDE-JEAN DE LA

GRANDIÈRE. Mort en mer à Léoganne (Saint-Domingue), en 1744, à bord du Caribou.

3° Charles-Marie de la Grandière (1729-1812), marié le 4

février 1760 à Morlaix avec Françoise Le Minihy, dame duRefuge (1733-1762).

4° URSULE DE LA GRANDIÈRE, née à Brest le 8

novembre 1730, élève de la maison royale de Saint-Cyr en 1739, morte chanoinesse

à Reims en 1790.

5° URBANNE-CLAUDE DE LA GRANDIÈRE, née à Brest le 6 août 1736, morte

carmélite à Morlaix le 18 mars 1820 ; elle était entrée au Carmel en 1768. Elle

était donc restée carmélite cinquante-deux ans [Note : Extrait des Annales

manuscrites du Carmel de Morlaix. — Mademoiselle Urbanne Claude de la Grandière,

fille de messire Hubert-Maximilien de la Grandière, lieutenant de vaisseau du

roi, et de Mme Olive le Picart, naquit à Brest, le 6 août 1736 et fut baptisée

le même jour. — En 1768, elle entra au Carmel sous le nom de Urbanne-Claude de

Sainte Marie-Madeleine. — Le 11 août de la même année elle reçut le saint habit

et fit profession le 11 septembre 1769. — Notre très honorée soeur a passé

cinquante-deux ans au Carmel, elle y mourut le 18 mars 1820, âgée de

quatre-vingt-quatre ans et quatre mois. — En 1791, sous le règne de la Terreur,

lorsque les officiers municipaux eurent l'audace de se réunir au parloir de nos

vénérées mères, afin de présider à de nouvelles élections, pour s'assurer de la

liberté des Capitulantes dans le choix de leur Révérende Mère Prieure, de la

Mère Sous-Prieure et de la Dépositaire, notre très honorée soeur Marie-Madeleine

remplissait cette dernière charge. Elle y fut maintenue par les suffrages de la

communauté jusqu'à la dispersion de notre Carmel en septembre 1792. Elle se

retira alors chez Mme de Vannoise. Aïeule de Mlle de Quélen, insigne

bienfaitrice de notre Carmel. Elle était accompagnée d'une soeur ancienne et de

notre soeur Saint-Jérôme, du voile blanc, morte en 1851, âgée de

quatre-vingt-quinze ans. Cependant leur retraite n'était pas inconnue des

commissaires de la révolution, et dans le courant de 1794, ils vinrent leur

demander de prêter serment. Sur leur refus elles furent incarcérées avec nos

autres mères. Peu après leurs noms furent portés sur la liste des condamnés à

l'échafaud. Elles s'y préparaient ensemble par les prières de l'extrème-onction

et des agonisants, s'encourageant les unes les autres pour se rendre dignes de

la couronne du martyr, lorsque, au mois de septembre de la même année, la mort

de Robespierre vint leur rendre la liberté. Notre très honorée Soeur

Marie-Madeleine revint chez Mme de Vannoise avec ses compagnes. Elles y

restèrent jusqu'à l'époque où nos Mères purent enfin se réunir définitivement et

rentrer après vingt-quatre ans d'absence dans leur béni Carmel, le 25 juillet

1816].

II.

CHARLES-MARIE, COMTE DE LA GRANDIÈRE.

Charles-Marie comte de la Grandière, seigneur du Bois-Gauthier, est né à Brest le 17 février 1729. Il était grand cordon de Saint-Louis, chevalier de Cincinnatus, brigadier des armées navales en 1781, chef d'escadre en 1784, contre-amiral en 1792 et gouverneur de la marine à Brest.

Note : Biographie des marins français, par Levot. — La Grandière (Charles-Marie, comte de), né à Brest le 17 février 1729. entra comme volontaire dans la marine à l'âge de douze ans et, lorsqu'il parvint au grade de chef d'escadre, il comptait quarante-trois ans de services effectifs, dont vingt-huit à la mer. Il avait commandé deux frégates et quatre vaisseaux. Dans cette longue carrière, il avait assisté à onze combats, dont sept en qualité de commandant ; les principaux furent ceux des 16 mars, 9 et 12 avril 1781 sur les vaisseaux l'Indien et le Conquérant. A celui du 16 mars, le Conquérant fut celui des huit vaisseaux du chevalier de la Touche qui souffrit le plus, parce qu'après avoir combattu l'avant-garde anglaise, il eut à supporter le feu du corps de bataille des ennemis. Quoique écrasé dans cette lutte où il eut la tête de son gouvernail percé de deux boulets, son grand mât et son mât de misaine également percés dans leurs centres, le Conquérant se défendit si bien qu'il ne tomba pas au pouvoir des Anglais. Les Américains, lors de l'arrivée à New-Yorck du commandant de la Grandière, le comblèrent de félicitations et en signe de gratitude le nommèrent plus tard membre de l'Association de Cincinnatus. Promu grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, en 1785, il exerça les fonctions de commandant de la marine à Brest en 1792, et mourut à Rennes le 22 mars 1812.

Il s'était distingué en maintes circonstances, notamment à l'entrée de la Chesapeak où l'escadre française lutta contre celle bien supérieure en nombre des Anglais.

Ses brillants services lui valurent le titre de comte.

Il mourut à Rennes le 12 mars 1812 [Note : Extrait du Journal de Rennes, le 23 mars 1812. — Charles-Marie de la Grandière, ancien chef d'escadre des armées navales, cordon rouge de Saint-Louis, compagnon de Cincinnatus d'Amérique, né à Brest le 17 février 1729, vient de terminer à Rennes sa longue et honorable carrière. Il avait servi son pays avec zèle et distinction pendant soixante-quatre ans et honoré cette longue carrière par plusieurs actions où il s'était acquis la réputation d'un héros chrétien. Une extrême dévotion et un véritable courage sans ostentation furent les principaux traits de son caractère ; où d'autres courent pour l'amour de la gloire, lui ne semblait guidé que par l'habitude du devoir. Simple, modeste, dans le cours de sa vie on ne le distingua que dans les moments de danger. Toujours le premier et le dernier au feu, c'est lui qui, dans la guerre d'Amérique, faisait dire de son bâtiment, le plus lourd de l'escadre : ce vaisseau ne marche bien qu'au jour de combat. Modèle de toutes les vertus, il demeure l'objet de la tendre vénération et des regrets sincères de tous ceux qui l'ont connu. ÉPITAPHE : Bon père, tendre époux, général intrépide. L'honneur et la vertu lui servirent de guide].

Il s'était marié à Morlaix, le 4 février 1760, à FRANÇOISE-PAULE-HYACINTHE LE MINIHY DU REFUGE, fille de noble homme François le Minihy du Refuge ancien maire et lieutenant général de police de la ville de Morlaix et de dame Jeanne Kerrien dame du Rumen [Note : On remarque dans cette famille : Suhart, seigneur de la Roche, vivant en 1240, père de Geoffroy, présent au traité de mariage d'Agnès d'Avaugour en 1288 ; Macé, croisé en 1248 ; Guillaume, fils de Geoffroy qui précède, panetier de Philippe de Valois en 1338, épouse Olive Visdelou, dont Éon, marié à Jeanne de Plestan, qui ratifie le traité de Guérande en 1381. Un conseiller au parlement en 1731 ; un maréchal de camp en 1748 ; un aide-major garde-côtes au combat de Saint-Cast en 1758 ; un président à mortier en 1775 ; deux filles à Saint-Cyr en 1789 ; quatre membres fusillés à Quiberon en 1795. Ils portaient : D'azur au croissant d'or].

Note : Les

du Refuge, en

breton du Minihy, furent seigneurs dudit lieu, de Garzjahan, de Kernayret,

barons de Coesmes, seigneurs du Plessis, de Priey-sur-Marne, de Gallardon et de

Courcelles. On y remarque : Hervé, seigneur de Kernayret, épouse vers 1358

Agace, dont : 1° Hély, qui a continué la filiation ; 2° Amice, mariée en

1388 à Hervé de Penaucoët ; Alain épouse en 1380 Théphaïne du Chastel, dont

Hervé, qui fit un accord avec Prigent de Coëtivy en 1419 ; Raoul, chambellan et

garde des sceaux du Dauphin (depuis Louis XI) en 1449 ; Pierre, gouverneur des

finances de Charles, duc d'Orléans et de Milan en 1463 ; Renaud , premier écuyer

de Louis XI en 1472 ; Guy, surnommé l'écuyer Boucar, écuyer tranchant de François

Ier, commandait sous Bayard une bande de mille aventuriers dans les guerres

d'Italie et fut tué au siège de Novarre en 1521 ; Jean, gentilhomme de la chambre

d'Henry II en 1545, marié en 1555 à Claude de la Roë, dame de Coesmes ; Jean

conseiller aux Grands-Jours, puis au parlement en 1554 ; trois lieutenants

généraux des armées du Roi en 1652, 1696 et 1744, le second desquels, mort en

1712, auteur d'un Nobiliaire de l'évêché de Léon.

La branche aînée paraît

s'être fondue dans Gourio ; la dernière héritière du nom, morte en 1756, avait

épousé en 1744 le marquis de Vintimille du Luc, en Provence, lieutenant général.

Ils portaient : D'argent à deux fasces de gueules ; deux bisses affrontées d'azur

en pal, languées de gueules brochantes sur le tout. — Devise : A tous refuge.

Le contrat de mariage fut passé à Morlaix, devant Regnauld, notaire royal.

Elle mourut à Morlaix le 22 mars 1782.

Note : C'est par

FRANÇOISE-PAULE-HYACINTHE DE LA GRANDIÈRE (née LE MINIHY DU REFUGE) que la famille de la Grandière se trouve

alliée à un très grand nombre de familles de la Bretagne, de l'Anjou et de la

Normandie. Elle avait une soeur qui épousa M. Chanu de Keredein, dont sont

sortis MM. Chanu de Limur et du Plessix-Mauduit. Son père, Jean-François Le

Minihy du Rumen, né en 1690 et mort en 1779, était fils de M. Le Minihy de

Penfrat et de Perrine Le Coroller, la dix-neuvième des enfants de Yves Le

Corroller et de Guillemette Le Borgne. Yves Le Coroller et Guillemette Le

Borgne offrent un exemple remarquable de fécondité. Ils eurent vingt-deux

enfants et une de leurs filles, Mme de la Marre, en eut seize. De ces

nombreux enfants, quelques-uns moururent jeunes ; il y en eut qui vécurent dans

le célibat ou entrèrent en religion ; mais la plupart prirent alliance avec des

familles distinguées de Morlaix et de ses environs. Les garçons formèrent

plusieurs branches qui, maintenant, se réduisent à deux ou trois. Les filles ont

donné des mères à un grand nombre d'autres familles qui se sont multipliées à

leur tour et ont formé des alliances à d'autres maisons et ont ainsi produit une

postérité nombreuse, tant en haute et basse Bretagne qu'en Anjou et en Normandie

et probablement ailleurs. Il est certain qu'il y a peu de familles remarquables

aux environs de Morlaix qui n'ait quelque aïeule du nom de Le Coroller, d'autant

que les degrés antérieurs à Yves, mari de Guillemette Le Borgne, ont fourni

beaucoup d'enfants qui se sont établis, quoique en moindre nombre que ceux

qu'ils ont produits, ainsi que leur fille Mme de la Marre.

Yves Le Coroller,

seigneur de Kervescontou, était fils de Jean, propriétaire de ce lieu en

Plougaznou et d'autres biens ruraux, et de Marie de Parthevaux. Il appartenait à

une famille noble ancienne et distinguée dès le XIVème siècle à Morlaix, où elle

avait occupé depuis plusieurs générations les premières charges municipales ;

elle s'était, suivant l'usage du pays, adonnée au commerce maritime, alors fort

avantageux et fort lucratif dans cette place, et y avait acquis de la richesse.

Yves épousa, vers 1630, Guillemette Le Borgne de Lanharan, en Plestin, qui avait

voulu se faire carmélite et qui, ne se sentant pas appelée en cet état, quitta

le couvent de Morlaix avant d'y avoir prononcé ses voeux. Parvenue à un âge très

avancé, elle put voir de son vivant cent dix-sept enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants issus d'elle. Elle se plaisait à réunir chez elle tous

les ans, le jour de sa fête, tous ceux de ses descendants qui habitaient Morlaix

et ses environs, et chacun d'eux trouvait, sur son couvert, un sou, destiné à

acheter des gâteaux aux plus petits ; on a cru devoir citer un pareil exemple des

moeurs patriarcales de ce temps. On ajoutera que Mme de la Marre, sa fille,

filait elle-même et faisait filer et tricoter par ses nombreuses filles, de la

laine dont M. de la Marre faisait fabriquer une partie pour servir à

l'habillement de sa nombreuse famille ; on voit jusqu'à quel point le commerce

quoique opulent poussait alors l'esprit de simplicité, de frugalité et

d'économie ; cependant il possédait une magnifique argenterie, qui passait pour

la plus belle et la plus recherchée qui existât dans toute la Bretagne, et il

avait marié ses filles dans des maisons distinguées par leur naissance et leur

richesse.

Guillemette Le Borgne survécut à son mari Yves Le Coroller et sa

vie fut terminée par un accident. Ayant voulu, malgré son grand âge, suivre la procession qui avait

lieu autour du cloître des Jacobins, le jour de la fête du Rosaire, elle eut le

malheur de tomber au milieu de la foule qui se pressait dans le mauvais escalier

qui conduisait de l'église dans le cloître et y fut foulée aux pieds avant qu'il

eût été possible de la relever ; elle avait alors environ quatre-vingt-huit ans

et avait joui d'une santé robuste ; ce choc occasionna sa mort peu de temps

après.

Quatre des enfants de Guillemette Le Borgne naquirent antérieurement à

1634 dans des paroisses autres que celle de Saint-Melaine ; les dix-huit autres

naquirent sur cette paroisse, sur les registres de laquelle on retrouve leur

date de naissance.

Voici quels furent ces enfants :

I. Joseph-Mériadec Le

Coroller, qui épousa Éléonore Blanchard, dont sont sorties les branches de la

famille Le Coroller encore existantes, et par les filles les familles Boudin de

Tromelin, Arthur de Keralio, Provost de Boisbilly, de Blois, Jacquelot de

Boisrouvray, en Bretagne, et en Normandie celles d'Aumesnil, Le Coustelier, de

Fribois, Le Mierre d'Allemagne, de Blays, de Crespon et Bourdon de Grammont, qui

habitent les environs de Caen.

II. Joseph Le Coroller du Necoat, qui n'eut

qu'une fille qui épousa un M. Bonnemetz du Bois, riche banquier de Morlaix, dont

sont sortis MM. de Kerouartz et d'Aboville.

III et IV. Deux enfants dont on

ignore les noms et le sexe.

V. Marie, née à Saint-Melaine en 1634, mariée le

12 octobre 1655, dans la même paroisse, à Jacques-Allain de la Marre. Il

appartenait à une branche cadette, mais peu fortunée, d'une famille noble de

Normandie qui, en 1576, avait fourni un conseiller au parlement de Bretagne. Il

vint s'établir à Morlaix vers l'an 1635, époque où le commerce de cette ville

était dans tout son éclat et sa prospérité ; il se livra à cette partie et

parvint par son talent, son habileté, son exacte probité et à l'aide de

circonstances heureuses dont il sut tirer parti, à y acquérir une fortune

immense et que l'on croit la plus considérable de celles qui ont jamais été

faites sur cette place de commerce.

La grande richesse de M. et Mme de la

Marre a passé longtemps en proverbe parmi le peuple de Morlaix, ainsi que leur

charité pour les pauvres. Ce furent surtout les spéculations de banque calculées

avec sagesse et intelligence qui furent le principal moyen de M. de la Marre. Il

fut maire de la ville de Morlaix en 1671 et 1672 et premier juge-consul ou

président du tribunal de commerce en 1678 et 1680 ; il acquit en 1687 une charge

de secrétaire du Roi à la chancellerie près le parlement de Bretagne.

Voici les noms de ses seize enfants et la date de leur

naissance, d'après les registres de la paroisse de Saint-Melaine, déposés aux

bureaux de l'état-civil de la municipalité de Morlaix :

1° Jacquette, née en

1656 ;

2° Yvonne-Catherine, née en 1660 ;

3° François, né en 1661, connu

sous le nom de Montafilan, fut écuyer de la princesse de Conty et mourut sans

postérité, à Morlaix, en 1751 ;

4° Jean-François, né en 1662 ;

5° Françoise,

née en 1664, épousa en 1883 Jean-Olivier Berthou de Kerverzio, depuis président

aux requêtes du parlement de Bretagne, dont sont issues les familles Berthou de

la Violaye, de la Bourdonnaye-Montluc, de Monty, de Pioger ;

6° Marie, née en

1665, épousa, en 1683, Louis Florian des Nos des Fossés, conseiller au parlement

de Bretagne, dont sont issus MM. de Guergorlay ;

7° Claire, née en 1666 ;

8°

Louise, née en 1667, épousa, en 1690, Nicolas de Ploeuc, seigneur de Kirharo,

dont sont sorties les familles de Ploeuc, Hingant de Kerizac et de la Fruglaye ;

9° Anne, née en 1668, épousa, en 1683, Louis Roger, seigneur de Campagnolle, en

Anjou, dont sont sorties les familles de Campagnolle et de Santo-Domingo ;

10°

Thérèse, née en 1669 ;

11° Pierre-Jérôme, né en 1670 ;

12° Madeleine, née en

1672 ;

13° Louise-Ursule, née en 1673, épousa, en 1694, Joseph-Hyacinthe de

Tinténiac, baron de Queimmerch, dont sont issues les familles de Tinténiac, de

Saint-Roman, de la Pierre la Forêt, du Couédic ;

14° Joseph-Nicolas, né en

1674 ;

15° Magdeleine, née en 1676 ;

16° Marguerite-Rose, née en 1678.

Des quatre fils, l'un mourut jeune ; un se fit jésuite et les deux autres, connus

sous les noms de Montatilan et de Morinville, vécurent dans le monde ; on ignore

si ce dernier, qui n'habitait pas la Bretagne ou du moins les environs de

Morlaix, a laissé postérité.

Des douze filles, trois moururent jeunes, deux

se firent religieuses et les sept autres se marièrent dans des maisons

distinguées et ont laissé des enfants, garçons et filles, qui se sont alliés

dans beaucoup d'autres familles.

Outre celles des soeurs dont on a cité

ci-dessus l'époque du mariage, tiré des registres de la paroisse de

Saint-Melaine de Morlaix, on sait que l'une avait épousé un M. du Merdy de Catuélan, dont sont sorties

les familles de Catuélan et de Boispéan, et l'autre un d'Oillauson, en

Normandie ; mais comme ces mariages ont eu lieu dans d'autres paroisses, on n'a

pu retrouver ni l'époque, ni les prénoms des contractants.

M. de la Marre

mourut à Bordeaux, où il s'était rendu pour régler une affaire. — Sa femme

mourut en 17… dans la maison qu'ils occupèrent à Morlaix, donnant sur la ruelle

dite de Rossenic, qu'ont longtemps habitée depuis MM. de Kerouartz. C'était

jadis un manoir de campagne appelé Trohéou, avant que cette portion de la ville,

qu'on nommait alors faubourg de Saint-Melaine, fût couverte de maisons.

M. et

Mme de la Marre laissèrent à chacun de leurs enfants susceptibles de leur

hériter une fortune de la valeur de 130.000 livres, tant en biens-fonds qu'en

valeurs numéraires, outre plusieurs fondations religieuses et aumônes dont on

leur est redevable.

VI. Yves, né en 1636, mourut jeune.

VII. Guy-Hyacinthe,

né en 1637.

VIII. Toussaint, né en 1638.

IX. Guillemette, née en 1640.

X. Françoise, née en 1641.

XI. Catherine, née en 1642.

XII. Philippe, né

en 1643.

XIII. Jeanne, née en 1644.

XIV. Mériadec, né en 1645.

XV.

Jean, né en 1647, mourut jeune.

XVI. Yves, né en 1648.

XVII. Louise, née

en 1649.

XVIII. Jean, né en 1651.

XIX. Perrine, née en 1653, mariée avec

M. Le Minihy de Penfrat, et dont sont issues les familles Le Minihy du Rumen,

Chanu de Keredein, Chanu de Limur, Mauduit du Plessix, de la Grandière.

XX.

Anne, née en 1654, mourut au berceau.

XXI. Jacques, né en 1656.

XXII.

Anne, née en 1657.

(Cette note est extraite d'un manuscrit conservé dans la

branche des de la Grandière de Vendée.).

xxxxxxxxx

États de services du comte de la Grandière (Charles-Marie).

VOLONTAIRE, en 1741, sur le vaisseau Saint-Michel, sous les ordres du commandant de Fouilloux, puis sur la frégate l'Elysabeth, en 1743 et 1744, sur la frégate la Sirène, en 1745, sous les ordres du commandant Gomain.

GARDE DE MARINE, au port de Brest, le 29 novembre 1745, sur la Perle, en 1746, sous les ordres du chevalier de Roquefeuille, sur le vaisseau le Diamant, en 1746, commandant de Blénac ; sur l'Aurore, le 18 mars 1747, commandant Goulette ; second sur le Chercheur, 30 août 1747, capitaine de Saint-Prix, puis sur le Duc de Cumberland, 27 décembre 1747, commandant Mezedeme.

SOUS-BRIGADIER le 1er avril 1748, resta en cette qualité sur le Duc de Cumberland, en 1748 et 1749.

ENSEIGNE DE VAISSEAU le 17 mai 1751. Embarqué sur le Prothée, du 15 novembre 1752 au 30 juin 1753, commandant Malouet : sur le vaisseau l'Apollon, du 11 mars 1755 au 30 septembre 1755, commandant Gomain ; sur le vaisseau le Prothée, du 11 décembre 1755 au 26 décembre 1756, commandant de Roquefeuille ; sur le Belliqueux, du 16 janvier au 28 février 1757 ; sur le Bizarre, du 20 mars au 30 avril 1757.

LIEUTENANT DE VAISSEAU, le 17 avril 1757.

Commandant de

la Fauvette, du 7 juin au 25 septembre 1757.

Second du vaisseau l'Amphyon, du

10 novembre 1757 au 9 avril 1758, commandant de la Monneraie.

Commandant de

la Thétis, du 1er novembre 1758 au 31 mars 1759.

Second sur le vaisseau

Le

Solitaire, du 1er mai au 20 décembre 1759, commandant de Langle.

Commandant du

bataillon de marine pour le service des côtes en 1760 et 1761. Embarqué sur l'Hector, du 30 mai 1761 au 20 novembre 1762, commandant de Peuzé ; sur le

Brillant, du 6 février 1764 au 12 juillet 1764, commandant de Guichen ; second

sur l'Union, du 28 mars 1767 au 12 juillet 1767, commandant de Bruynor.

CAPITAINE DE VAISSEAU le 24 mars 1772. Employé à la démolition du Royal-Louis en 1774 ; employé au radoub du vaisseau l'Éveillé, en 1775 ; capitaine de pavillon sur le Rolland, du 10 novembre 1776 au 1er avril 1778 ; commandant de l'Indien du 25 juin 1778 au 30 septembre 1779 ; commandant du Conquérant, du 11 avril 1780 au 1er août 1782.

CHEF D'ESCADRE le 25 août 1784. Commandant de la marine à Brest le 21 décembre 1791.

Figurait comme CONTRE-AMIRAL sur la liste des officiers généraux arrêtée par le Roi pour l'année 1792.

Admis à une pension de retraite de 3.000 fr. par décision du ministre de la marine du 27 ventôse an XIII (18 mars 1805).

NOTICE. — M. de la Grandière a pris part, comme commandant de l'Indien, au combat d'Ouessant, livré le 24 juillet 1778 par l'escadre de M. le comte d'Orvilliers. Il a assisté, comme commandant du Conquérant, au combat de Chesapeak, le 16 mars 1781, dans lequel l'escadre de M. des Touches vainquit l'amiral anglais Arbuthuot. Le 20 juin de la même année, le Roi a accordé à M. de la Grandière une pension de 600 livres sur l'ordre de Saint-Louis, pour avoir soutenu le feu de plusieurs vaisseaux ennemis dans cette affaire. M. de la Grandière montait le même bâtiment lors du combat des Saintes, qui eut lieu les 9 et 12 avril 1782 entre l'escadre du comte de Grasse et la flotte anglaise aux ordres de Rodney.

RÉCAPITULATION DES SERVICES.

Vingt-cinq campagnes. Neuf combats. Trois commandements devant l'ennemi.

En

totalité soixante-quatre ans trois mois et vingt jours de service y compris les

campagnes.

xxxxxxxxx

Ses enfants furent :

1° LOUIS DE LA GRANDIÈRE, enseigne de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, tué dans l'Inde au combat de Trinquemale, en 1782, sur le vaisseau le Bizard.

2° CHARLOTTE-MAXIMILIENNE DE LA GRANDIÈRE, morte à Rennes le 4 juillet 1823. Elle fut mariée à JEAN-FRANÇOIS FOUQUER DE KERSALIO [Note : La famille Fouquer est originaire d'Allemagne. Établis en France, ils furent seigneurs de Kersalio et du Cardinal dans la paroisse de Guérande. On y remarque : Raoul, annobli par lettres de 1702 ; deux maîtres des comptes depuis 1759. Ils portaient : D'azur à trois étoiles d'or, au chef endenché de gueules] capitaine des Mousquetaires, chevalier de Saint-Louis, mort à Guérande. De ce mariage il y eut deux filles mortes en bas âge.

3° PIERRE-MARIE-MARTIN VICOMTE DE LA GRANDIÈRE, auteur des branches de Bordeaux.

4° DOMINIQUE-CLAUDE-MARIE DE LA

GRANDIÈRE, né à Morlaix, dans la paroisse de Saint-Martin, le 4 février 1767,

élevé à l'école de la Flèche où il fut reçu en 1775.

Il fut lieutenant de

vaisseau, chevalier de Saint-Louis, et mourut le 15 mars 1795, au cap de

Bonne-Espérance, revenant de faire avec le contre-amiral d'Entrecasteaux, le

voyage à la recherche de La Pérouse sur la flûte l'Espérance, commandée par M.

Huon de Kermadec.

C'est pendant cette expédition qu'on découvrit

l'archipel de la Louisiade,

Note : Note extraite des Mémoires de M. de la Motte du Portail, officier de marine. — Je m'empresse de t'offrir un correctif en parlant du chevalier de la Grandière. Imagine-toi l'âme la plus franche et la plus compatissante. Il rappelle véritablement ces anciens chevaliers dont les traits de bonté, d'honnêteté et de grandeur d'âme, cités par les historiens véridiques, remplissent nos paupières de si douces larmes. Bon parent, bon ami, bon camarade, bon officier, il réunit tout ce qu'il faut pour captiver l'estime et l'amitié. Il a plus de bon sens que d'esprit ; sa société est extrêment douce et sûre, sa complaisance et son attention sont sans égales. Lent par caractère, il ne peut s'empêcher de conserver, même avec ses camarades intimes, un petit air de cérémonie qui ferait juger qu'il craint de se livrer entièrement. A la fermeté et au sang-froid qu'on admire en lui se joint un peu d'entêtement, sans cela, comme il le dit lui-même, on ignorerait que je suis Breton. C'est sans contredit un des hommes les plus probes que j'aie connus ; cela le fait parfois pousser très loin la délicatesse avec ses amis. A toutes les heureuses qualités de son caractère se joint encore un air de bonhomie qui devance beaucoup son âge. A ne faire attention qu'à sa démarche, à son corps un peu voûté, à ses pas lents, à beaucoup de petites manies, on le croirait presque un vieillard, quoiqu'il ait tout au plus vingt-sept ou vingt-huit ans. Tel est le personnage qui, avec celui que je t'ai déjà nommé, forme le trio de notre petite société.

Le 20 juin 1793, et chacun des officiers de l'expédition donna son nom à une des îles composant cet archipel.

L'île de la Grandière est située clans la partie septentrionale du groupe à 8°55’ de latitude sud et 148°51' de longitude est. Elle est près de l'île Jurien.

La position de ces îles fut relevée par M. C.-F. Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe, qui faisait partie de l'expédition.

5° JACQUES-JOSEPH-AUGUSTIN DE LA GRANDIÈRE, qui continue la branche de Bretagne.

6° MARIE-PERRINE-JEANNE-PHILIPPINE DE LA GRANDIÈRE,

née à Morlaix le 20 mai 1772, mariée le 31 juillet 1805 à JEAN RRUNO DE LA

MONNERAYE [Note : La famille Bruno de la Monneraye est originaire de l'évêché de

Dol et a possédé les seigneuries de la Villeblanche, de la Riolais, du Plessix,

de Mézières, du Breil, de la Maillardière, de Maynard, du Restmeur et du Clio.

On y remarque: Macé, lieutenant de Dinan, épouse Marie Guiton, veuve en 1478,

dont : Pierre, seigneur de la Riolais, marié à Jeanne Gourget, mort en 1557.

Cette famille a produit six secréiaires du Roi depuis 1617 ; un maître des

comptes en 1637; un greffier en chef civil au parlement en 1657 ; René, seigneur

de la Meslée, substitut du procureur général, annobli par lettres de 1663 ; un

prévôt général de la connétablie et de la sénéchaussée de Bretagne en 1695 ; un

conseiller au parlement en 1695 et un colonel tué sous les murs de Paris en

1870. Elle porte : D'or à la bande de gueules chargée de trois têtes de lions

arrachées d'argent, et accostée de deux serpents ailés d'azur], contre-amiral honoraire, chevalier de Saint-Louis, né le 14

novembre 1759, à Rennes, mort en 1832 au château du Clio, près de Malestroit,

Morbihan.

De ce mariage il y eut quatre enfants :

1° Paul-Charles, né le 9

mai 1806, mort le 30 octobre 1839.

2° Mathilde-Jeanne-Marie, née le 7

septembre 1809, mariée le 12 novembre 1833 au château du Clio à Arthur, comte de

Castel, né en 1793. Leur descendance continue.

3° Charles-Ange, né le 3

février 1812, marié le 9 mai 1842 à Clotilde-Marie-Judith de Troquindy, née en

1821.

Il fut capitaine d'état-major et sénateur du Morbihan.

Leur descendance continue par les filles seulement, dont l'une a épousé le comte de Lespinay de Pancy.

4° Louis-Marie, né le 14 novembre 1819,

marié le 21 juillet 1853 à Éléonore de l'Escly, née le 4 mai 1826. Il est mort à

Redon le 1er novembre 1892.

Leur descendance continue.

(M. de La Grandière).

© Copyright - Tous droits réservés.