|

Bienvenue chez les Foeillais |

LE FOEIL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Quintin

La commune de Le Foeil ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE du FOEIL

Le Foeil vient de « feuille » (tiré de l'ancien français).

Le Foeil est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Plaintel. Le « treff paroeschial du Feill » est cité en 1499. On rencontre la trève du Feil en 1560. Cette paroisse est une succursale de celle de Saint-Thurian (Saint-Thuriau ?) de Quintin (archives des Côtes d'Armor, 1E 2356), érigée en commune le 22 novembre 1803.

Il semble qu'elle ait été paroisse antérieurement puisqu'en 1443, dans une enquête sur le seigneur de Quintin, un des témoins cités est dit " de la paroisse du Feill, au terroir de Quintin ". A l'est se trouve le village de Bèchepée (Beschepoix en 1532) qui au XVIème siècle constitue un des membres de la commanderie des Hospitaliers de Pont-Melven. A noter que le pignon de l'ancienne chapelle privée de la Noë-Sèche, détruite à la Révolution, comportait une croix de Templier.

Devenu commune en 1790, Le Foeil s'accroît en 1951 (par décret du 25 avril 1851), au nord-ouest, de sept villages de Saint-Donan : la Ville-Perdue, la Fontaine-aux-Perdrix, le Clos-Prido, la Ville-Goro (-d'en-Haut, -d'en-Bas et -du-Milieu) et Kergault-d'en-Haut (jusqu'au ruisseau de la Ville-Goro).

On rencontre les appellations suivantes : Par. du Feill (en 1443), Le Fail (en 1449, en 1450, en 1514), Le Feil (en 1468), treff paroeschial du Feill (en 1499), treff du Fail (vers 1535), Feill (en 1536), Le Fail (en 1569), Le Feil (en 1572), Le Foeil (en 1733). Au XVIIIème siècle, on trouve encore dans l'état civil les formes suivantes : le Feuil, le Feuill, le Feuille. Puis Fail (en 1801) et Lefoeil (en 1802).

Note : la commune du Foeil est formée des villages : la Ville-Colio, Lingloret, la Bruyère, Maupertuis, Kergomau, Malher, la Noë-Sèche, la Ville-Horhan, le Volozen, le Petit-Chenay, Beloire-d'Enhaut, la Porte-aux-Croix, la Ville-Pirau, Bêche-Pée, le Bois-Rouxel, la Belle-Fontaine, la Touche-Crénan, Sainte-Suzanne, la Jaunaye, Coueffan, la Salle, Petit-Robien, la Brousse-Penault, le Quillio, le Pouémen, le Guermain, Belle-Issue, la Ville-Haye, Kerboho, la Brousse-Jolie, auxquels il faut rajouter les sept villages de Saint-Donan rattachés en 1951.

![]()

PATRIMOINE du FOEIL

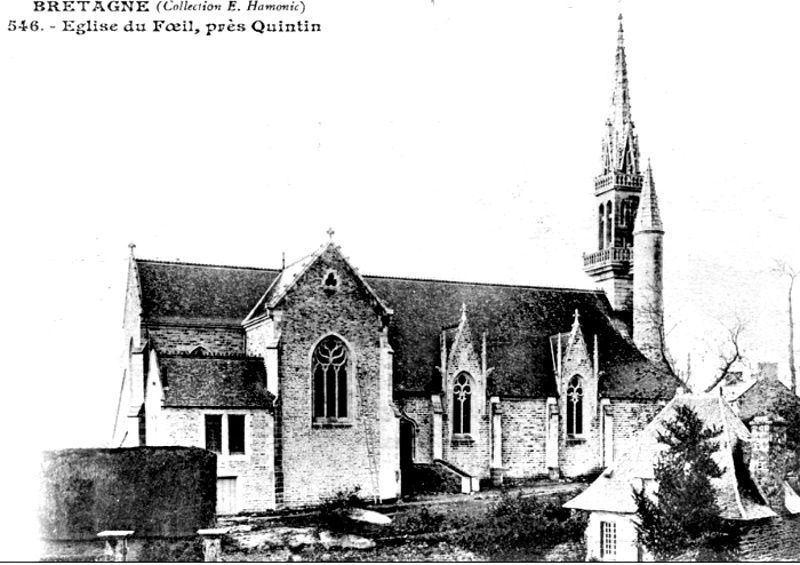

![]() l'église Notre-Dame (1898).

En forme de croix latine, elle comprend une nef avec bas côtés de cinq

travées et clocher-mur, un transept et un choeur. La bénédiction de la

première pierre eut lieu le 18 octobre 1896 et celle de l'église terminée

le 11 décembre 1898. Construite par M. Alexandre, sur les plans de M. Guépin,

le clocher-mur est inspiré des clochers du Finistère. L'église abrite une statue

en bois polychrome représentant Notre-Dame des Anges et qui date du tout début du XVIème siècle ;

l'église Notre-Dame (1898).

En forme de croix latine, elle comprend une nef avec bas côtés de cinq

travées et clocher-mur, un transept et un choeur. La bénédiction de la

première pierre eut lieu le 18 octobre 1896 et celle de l'église terminée

le 11 décembre 1898. Construite par M. Alexandre, sur les plans de M. Guépin,

le clocher-mur est inspiré des clochers du Finistère. L'église abrite une statue

en bois polychrome représentant Notre-Dame des Anges et qui date du tout début du XVIème siècle ;

![]() la chapelle Saint-Laurent et Saint-Maurice (XVIIIème siècle),

fondée par les seigneurs de Crenan et de plan rectangulaire. Suivant un

aveu du 18 décembre 1692 elle aurait été fondée par les seigneurs de

Crenan. L'édifice actuel paraît de la fin du XVIIIème siècle et fut

vendu le 21 frimaire an IX à Augustin-Marie Le Cardinal (R. Couffon). Mobilier :

Statues anciennes de saint Laurent, saint Maurice (XVIème siècle) en cotte

d'armes, saint André (XVIIème siècle) sur sa croix, sainte Suzanne avec

ventre proéminent, saint Lubin ; statue moderne de saint Yves ;

la chapelle Saint-Laurent et Saint-Maurice (XVIIIème siècle),

fondée par les seigneurs de Crenan et de plan rectangulaire. Suivant un

aveu du 18 décembre 1692 elle aurait été fondée par les seigneurs de

Crenan. L'édifice actuel paraît de la fin du XVIIIème siècle et fut

vendu le 21 frimaire an IX à Augustin-Marie Le Cardinal (R. Couffon). Mobilier :

Statues anciennes de saint Laurent, saint Maurice (XVIème siècle) en cotte

d'armes, saint André (XVIIème siècle) sur sa croix, sainte Suzanne avec

ventre proéminent, saint Lubin ; statue moderne de saint Yves ;

![]() la chapelle Sainte-Redegonde du Mauguerrand

(XVIIème siècle), située à Mauguérand et de plan rectangulaire. Suivant

la tradition, elle aurait été fondée au XVIIème siècle par Messires

Guillaume et Laurent Mesléart. L'édifice paraît en effet remonter au XVIIème

siècle ; mais la fenêtre du chevet présente cependant les caractères du

XVIème siècle. Mobilier : Deux statues anciennes dont l'une de sainte

Radegonde, l'autre sans nom ;

la chapelle Sainte-Redegonde du Mauguerrand

(XVIIème siècle), située à Mauguérand et de plan rectangulaire. Suivant

la tradition, elle aurait été fondée au XVIIème siècle par Messires

Guillaume et Laurent Mesléart. L'édifice paraît en effet remonter au XVIIème

siècle ; mais la fenêtre du chevet présente cependant les caractères du

XVIème siècle. Mobilier : Deux statues anciennes dont l'une de sainte

Radegonde, l'autre sans nom ;

![]() la chapelle Sainte-Suzanne de Crenan (1785).

Une chapelle Sainte-Suzanne existait jadis près de l'enceinte du parc, à

l'emplacement de la ferme actuelle de Sainte-Suzanne. La chapelle moderne,

au N.-O. du château incendié, fut bénite le 4 octobre 1785. Epargnée par

l'incendie, mais entourée de décombres, elle est de plan rectangulaire et

renferme encore les statues de saint Léon et saint François d'Assise (R. Couffon) ;

la chapelle Sainte-Suzanne de Crenan (1785).

Une chapelle Sainte-Suzanne existait jadis près de l'enceinte du parc, à

l'emplacement de la ferme actuelle de Sainte-Suzanne. La chapelle moderne,

au N.-O. du château incendié, fut bénite le 4 octobre 1785. Epargnée par

l'incendie, mais entourée de décombres, elle est de plan rectangulaire et

renferme encore les statues de saint Léon et saint François d'Assise (R. Couffon) ;

![]() la

chapelle du château de Robien. Oratoire

à l'intérieur du château, de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Il

renferme une Vierge en bois intéressante dominant l'autel. Dans le parc,

chapelle en ruines de plan rectangulaire du premier quart du XVIème siècle.

Elle avait été construite par Jean de Robien et sa première femme, Françoise

de Langoueouez, dont les portraits ornaient la maîtresse vitre, ainsi que

ceux de leurs enfants. (Françoise de Langoueouez épousa Jean de Robien par

contrat de mariage du 21 avril 1502 et mourut vers 1524) (R. Couffon) ;

la

chapelle du château de Robien. Oratoire

à l'intérieur du château, de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Il

renferme une Vierge en bois intéressante dominant l'autel. Dans le parc,

chapelle en ruines de plan rectangulaire du premier quart du XVIème siècle.

Elle avait été construite par Jean de Robien et sa première femme, Françoise

de Langoueouez, dont les portraits ornaient la maîtresse vitre, ainsi que

ceux de leurs enfants. (Françoise de Langoueouez épousa Jean de Robien par

contrat de mariage du 21 avril 1502 et mourut vers 1524) (R. Couffon) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-André, située près de la métairie de la Coudraye. Vendue

nationalement le 21 frimaire an IX à Augustin-Marie Le Cardinal pour 700

francs et détruite. La fontaine existe toujours à la Salle ;

l'ancienne

chapelle Saint-André, située près de la métairie de la Coudraye. Vendue

nationalement le 21 frimaire an IX à Augustin-Marie Le Cardinal pour 700

francs et détruite. La fontaine existe toujours à la Salle ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Roch, détruite. Elle s'élevait près du pont de l'ancienne route Quintin-Corlay,

non loin de Robien ;

l'ancienne

chapelle Saint-Roch, détruite. Elle s'élevait près du pont de l'ancienne route Quintin-Corlay,

non loin de Robien ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Noë-Sèche. A la Noë Sèche existent vers 1935-1939 un

oratoire du XVème siècle dans la tourelle de la tour d'entrée, désaffecté

; et une chapelle, également désaffectée, du début du XVIIème siècle.

De plan rectangulaire, elle conservait son ancien chancel ;

l'ancienne

chapelle de la Noë-Sèche. A la Noë Sèche existent vers 1935-1939 un

oratoire du XVème siècle dans la tourelle de la tour d'entrée, désaffecté

; et une chapelle, également désaffectée, du début du XVIIème siècle.

De plan rectangulaire, elle conservait son ancien chancel ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Pommeraye, détruite. Elle existait encore au XVIIIème siècle ;

l'ancienne

chapelle de la Pommeraye, détruite. Elle existait encore au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Ville-Boscher, détruite. Un champ porte encore le nom de la chapelle ;

l'ancienne

chapelle de la Ville-Boscher, détruite. Un champ porte encore le nom de la chapelle ;

![]() l'ancien

oratoire de la Ville-Pirault, détruit ;

l'ancien

oratoire de la Ville-Pirault, détruit ;

![]() les

croix de la Bruyère (1741), de la Vallée (1640), de Bêchepée,

de la Brosse, de Saint-Laurent et de Noë-Sèche (remontée vers 1798) ;

les

croix de la Bruyère (1741), de la Vallée (1640), de Bêchepée,

de la Brosse, de Saint-Laurent et de Noë-Sèche (remontée vers 1798) ;

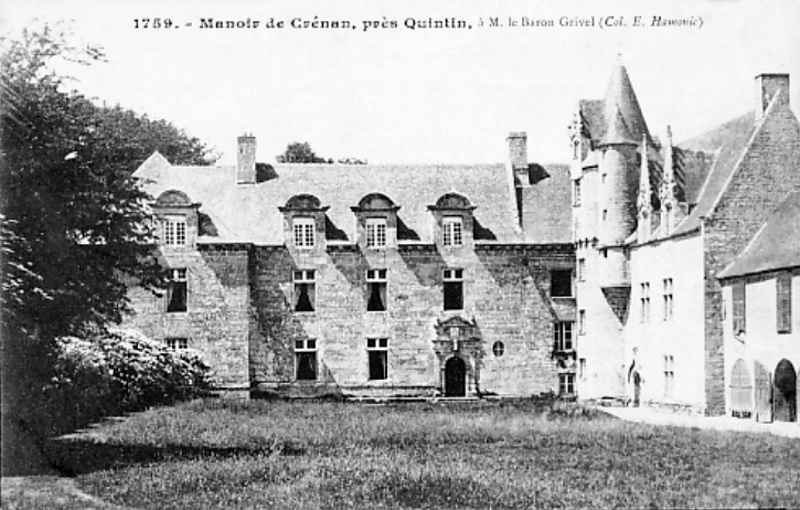

![]() le château de Crenan (XVIème siècle), situé à l’emplacement

d’un fief qui fut la propriété du chevalier Eudes, de la famille Dolo, puis de la

famille Nepvou (au XIVème siècle). Propriété de Pierre Le Nepvou en 1450

et de Jean Le Nepvou en 1514 et en 1536. Le logis est construit pour la famille

Le Nepvou entre 1500 et 1536. Un second logis est construit en prolongement

du premier pour Morice Du Perrien et Anne Urvoy vers 1600. Les vestiges de l'ancien château ont

brûlé en 1927, y compris la chapelle privée édifiée en 1785.

Le colombier date du tout début du XVIIème siècle : il comporte à

l'origine une échelle pivotante permettant d'accéder aux nids.

Le pot de justice seigneuriale porte les armes de la famille Le Nepvou ;

le château de Crenan (XVIème siècle), situé à l’emplacement

d’un fief qui fut la propriété du chevalier Eudes, de la famille Dolo, puis de la

famille Nepvou (au XIVème siècle). Propriété de Pierre Le Nepvou en 1450

et de Jean Le Nepvou en 1514 et en 1536. Le logis est construit pour la famille

Le Nepvou entre 1500 et 1536. Un second logis est construit en prolongement

du premier pour Morice Du Perrien et Anne Urvoy vers 1600. Les vestiges de l'ancien château ont

brûlé en 1927, y compris la chapelle privée édifiée en 1785.

Le colombier date du tout début du XVIIème siècle : il comporte à

l'origine une échelle pivotante permettant d'accéder aux nids.

Le pot de justice seigneuriale porte les armes de la famille Le Nepvou ;

![]() le château de la Noë-Sèche

(XV-XVIIème siècle), propriété d'Isabeau de Robien (fille

de Louis, capitaine de Cesson, près de Saint-Brieuc, et de Perrine de la

Motte de Bossac) au XIVème siècle. Isabeau devient,

au courant de 1397, la première épouse de Philippe (seigneur de

Coatgoureden et de Locmaria en Ploumagoar). En 1449, cette demeure

appartient à Allain de Robihan, puis devient la propriété de la famille

de Kymerc'h ou Kerymerch. En 1479, Jeanne de Rostrenen est qualifiée de dame de Ranleon

et de la Noë-Sèche. C'est ensuite la famille de Tinténiac qui

a ce domaine par le mariage, vers 1520 de Pierre, seigneur du Porcher, avec

Françoise de Kerimerch, dont il prit les armes. Elle est remplacée par la

famille Budes, dont Jacques, seigneur du Tertre-Jouan (paroisse de

Ploufragan), La Noë-Sèche, ... époux en 1520 de Jeanne de Callac, fille

de Prégent, seigneur de Talcoëtmeur (paroisse de Plémelec) et de Jeanne

de Châteautro. Le fief passe ensuite entre les mains des familles Hayes,

Drouët, Guépin et Rabeil, Roquefeuil (en 1854). Les

seigneurs de La Noë-Sèche possédaient des droits d'écussons et de bancs

dans la chapelle Saint-Pierre de la Collégiale de Quintin, quatre tombes

élevées d'un demi-pied en la susdite chapelle, et leurs armes en la grande

vitre d'ycelle. Ils jouissaient de privilèges du même genre, dans

l'antique église du Foeil.

L'édifice est constitué de trois corps de bâtiment formant une cour

intérieure. Le porche (XVème siècle), qui est flanqué d'une tour,

comporte une porte charretière et une porte piétonne ornées d'arcs en

accolade, de fleurons et de candélabres ;

le château de la Noë-Sèche

(XV-XVIIème siècle), propriété d'Isabeau de Robien (fille

de Louis, capitaine de Cesson, près de Saint-Brieuc, et de Perrine de la

Motte de Bossac) au XIVème siècle. Isabeau devient,

au courant de 1397, la première épouse de Philippe (seigneur de

Coatgoureden et de Locmaria en Ploumagoar). En 1449, cette demeure

appartient à Allain de Robihan, puis devient la propriété de la famille

de Kymerc'h ou Kerymerch. En 1479, Jeanne de Rostrenen est qualifiée de dame de Ranleon

et de la Noë-Sèche. C'est ensuite la famille de Tinténiac qui

a ce domaine par le mariage, vers 1520 de Pierre, seigneur du Porcher, avec

Françoise de Kerimerch, dont il prit les armes. Elle est remplacée par la

famille Budes, dont Jacques, seigneur du Tertre-Jouan (paroisse de

Ploufragan), La Noë-Sèche, ... époux en 1520 de Jeanne de Callac, fille

de Prégent, seigneur de Talcoëtmeur (paroisse de Plémelec) et de Jeanne

de Châteautro. Le fief passe ensuite entre les mains des familles Hayes,

Drouët, Guépin et Rabeil, Roquefeuil (en 1854). Les

seigneurs de La Noë-Sèche possédaient des droits d'écussons et de bancs

dans la chapelle Saint-Pierre de la Collégiale de Quintin, quatre tombes

élevées d'un demi-pied en la susdite chapelle, et leurs armes en la grande

vitre d'ycelle. Ils jouissaient de privilèges du même genre, dans

l'antique église du Foeil.

L'édifice est constitué de trois corps de bâtiment formant une cour

intérieure. Le porche (XVème siècle), qui est flanqué d'une tour,

comporte une porte charretière et une porte piétonne ornées d'arcs en

accolade, de fleurons et de candélabres ;

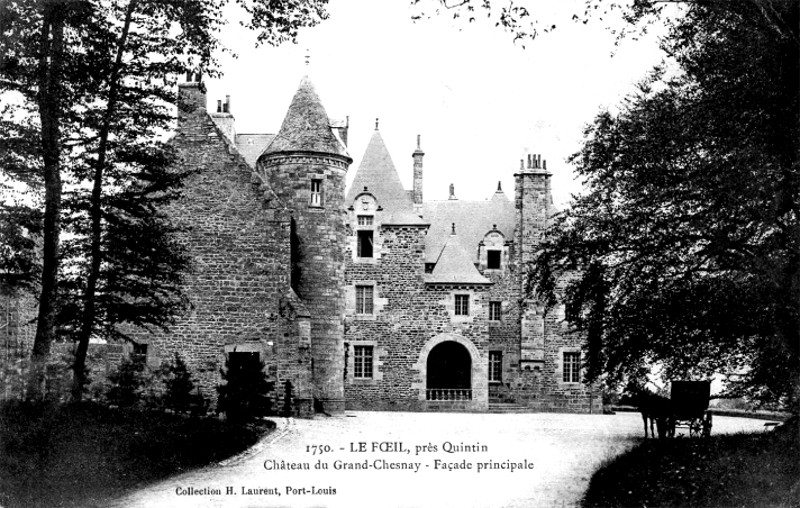

![]() le château de Robien (1745), construit par Christophe-Paul de Robien

(président du parlement de Bretagne) et propriété de la famille Robien

depuis le XIIIème siècle. En 1356, il appartenait à

Louis de Robien et fut pillé et presque détruit au cours de l'année 1486,

par les troupes allemandes de Pierre de Rohan. Les propriétaires de ce fief

tirent, croit-on, leur origine de Jacques Boschier alias Boscher, chevalier

anglais, époux, en l'an 1212 de Jeanne d'Avaugour, dame de Robien. Cette Jeanne

étant une fille d'Etienne de Bretagne, comte de Penthièvre, il est

vraisemblable que la terre qu'elle apporta à son mari formait un ramage d'Avaugour.

Aux fiefs de Robien et de la Ville-Menguy était attachée une haute justice

à 3 pots dont l'emplacement, se trouvait sur la métairie de La Lande. A la

Révolution, le château est adjugé à un dénommé Lucas, ancien couvreur

de Saint-Brieuc, qui le saccage de fond en comble. Il passe ensuite entre

les mains de Paul-Charles, marquis de Robien qui meurt sans alliance. C'est

son neveu Paul Frédéric Marie, né à Laval le 18 février 1822, mort à

Robien le 12 septembre 1876, qui recueille sa succession. La façade comporte une rotonde

centrale et deux pavillons d'angle. Le château possède une chapelle privée ;

le château de Robien (1745), construit par Christophe-Paul de Robien

(président du parlement de Bretagne) et propriété de la famille Robien

depuis le XIIIème siècle. En 1356, il appartenait à

Louis de Robien et fut pillé et presque détruit au cours de l'année 1486,

par les troupes allemandes de Pierre de Rohan. Les propriétaires de ce fief

tirent, croit-on, leur origine de Jacques Boschier alias Boscher, chevalier

anglais, époux, en l'an 1212 de Jeanne d'Avaugour, dame de Robien. Cette Jeanne

étant une fille d'Etienne de Bretagne, comte de Penthièvre, il est

vraisemblable que la terre qu'elle apporta à son mari formait un ramage d'Avaugour.

Aux fiefs de Robien et de la Ville-Menguy était attachée une haute justice

à 3 pots dont l'emplacement, se trouvait sur la métairie de La Lande. A la

Révolution, le château est adjugé à un dénommé Lucas, ancien couvreur

de Saint-Brieuc, qui le saccage de fond en comble. Il passe ensuite entre

les mains de Paul-Charles, marquis de Robien qui meurt sans alliance. C'est

son neveu Paul Frédéric Marie, né à Laval le 18 février 1822, mort à

Robien le 12 septembre 1876, qui recueille sa succession. La façade comporte une rotonde

centrale et deux pavillons d'angle. Le château possède une chapelle privée ;

Voir aussi ![]() "La

maison de Robien"

"La

maison de Robien"

![]() le

manoir de la Pommeraie (XVIème siècle). Le domaine de La Pommeraye

appartient dès 1449 à Guillaume Le Forestier, puis au début du XVIème

siècle à la famille Docoz ou Dosertz (alliée aux Le Forestier). La porte d'entrée de l'édifice

conserve les blasons des familles Leclerc et Decat. Le domaine appartient à

François de Lerne (en 1669) et à Barthélemy Le Coniac (après 1728).

Il possédait jadis une chapelle privée ;

le

manoir de la Pommeraie (XVIème siècle). Le domaine de La Pommeraye

appartient dès 1449 à Guillaume Le Forestier, puis au début du XVIème

siècle à la famille Docoz ou Dosertz (alliée aux Le Forestier). La porte d'entrée de l'édifice

conserve les blasons des familles Leclerc et Decat. Le domaine appartient à

François de Lerne (en 1669) et à Barthélemy Le Coniac (après 1728).

Il possédait jadis une chapelle privée ;

![]() le

manoir de Guermain (XVIème siècle). Le corps du logis remonte au XVIème

siècle. En 1535, le domaine appartient aux héritiers de Jean

Lymon et Marguerite Hullin sa mère. Au XVIIème siècle, le domaine appartient à la famille Le Coniac,

descendante de Henri, sieur de la Longraye (paroisse de Cohiniac). En 1690,

le manoir appartient à Hervé Eveillard et Marie Le Coniac, son épouse ;

le

manoir de Guermain (XVIème siècle). Le corps du logis remonte au XVIème

siècle. En 1535, le domaine appartient aux héritiers de Jean

Lymon et Marguerite Hullin sa mère. Au XVIIème siècle, le domaine appartient à la famille Le Coniac,

descendante de Henri, sieur de la Longraye (paroisse de Cohiniac). En 1690,

le manoir appartient à Hervé Eveillard et Marie Le Coniac, son épouse ;

![]() les manoirs

de la Rochefoucauld (XVIIème siècle), de la Ville-Berthelot (XVIIIème

siècle), de Volozen (1749), de Kergault (XVIIème siècle), de la Salle (XVIème

siècle), de la Ville-Pirault (XVIème siècle, propriété de Pierre du

Tano ou Tanno en 1514, d'Hervé du Tano en 1536 et de Jacques du Tannou en

1569), de Pouëmen (XVIème siècle) ;

les manoirs

de la Rochefoucauld (XVIIème siècle), de la Ville-Berthelot (XVIIIème

siècle), de Volozen (1749), de Kergault (XVIIème siècle), de la Salle (XVIème

siècle), de la Ville-Pirault (XVIème siècle, propriété de Pierre du

Tano ou Tanno en 1514, d'Hervé du Tano en 1536 et de Jacques du Tannou en

1569), de Pouëmen (XVIème siècle) ;

![]() les maisons de la Coudraie (XVIIème

siècle, propriété de Silvestre Le Nepvou en 1450), du Pavillon (1766), du

Petit-Chesnais (1700), de Fonteny (XVIIème siècle), de la Fontaine-aux-Perdrix

(XVII-XVIIIème siècle), du bourg (1734), de Porte-Carnel (1672), de Maupertuis (1748),

de Launay-Pinçon (1756, propriété, semble-t-il, de Geffroy du Teno ou

Tano en 1450), de Ville-Orhan (1759), de la Ville-Goro-du-Milieu (1777) ;

les maisons de la Coudraie (XVIIème

siècle, propriété de Silvestre Le Nepvou en 1450), du Pavillon (1766), du

Petit-Chesnais (1700), de Fonteny (XVIIème siècle), de la Fontaine-aux-Perdrix

(XVII-XVIIIème siècle), du bourg (1734), de Porte-Carnel (1672), de Maupertuis (1748),

de Launay-Pinçon (1756, propriété, semble-t-il, de Geffroy du Teno ou

Tano en 1450), de Ville-Orhan (1759), de la Ville-Goro-du-Milieu (1777) ;

![]() la fontaine de Saint-Laurent (XVIIème siècle) ;

la fontaine de Saint-Laurent (XVIIème siècle) ;

![]() la

mairie (1995), oeuvre de Michel Velly ;

la

mairie (1995), oeuvre de Michel Velly ;

![]() 6 moulins dont les moulins à eau de la Noé-Sèche, du

Baudoué, Chote, Pépin,..

6 moulins dont les moulins à eau de la Noé-Sèche, du

Baudoué, Chote, Pépin,..

A signaler aussi :

![]() le souterrain

de la Ville-Pirault (époque gallo-romaine) ;

le souterrain

de la Ville-Pirault (époque gallo-romaine) ;

![]() l'établissement de la Brosse-Joly (époque

gallo-romaine) ;

l'établissement de la Brosse-Joly (époque

gallo-romaine) ;

![]() la blanchisserie Les Sarrazins

(XVII-XVIIIème siècle). Il subsiste trois lavoirs ;

la blanchisserie Les Sarrazins

(XVII-XVIIIème siècle). Il subsiste trois lavoirs ;

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Le Foeil ".

"

Informations

diverses sur la ville de Le Foeil ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE du FOEIL

Lors de la réformation du 15 janvier 1450, sont mentionnées plusieurs maisons nobles du Foeil : La Vacherie (à Olivier Grumel), La Pommeraie ou Pommeraye (à Guillaume Le Forestier), Robien (à Alain de Robihan ou Robihen), La Noë-Sèche (à Charles, sieur de Kereimerch ou Kerymerch), La Touche (à Yvon de Rosmarho), La Ville-Pirault (à Geffroy du Teno), Crénan (à Pierre Le Nepvou), La Coudraie ou Couldraye (à Silvestre Le Nepvou), Mauguerand (à Guillaume Moro), Launay (à Geffroy du Teno).

Lors de la "revue et monstre généralle des nobles, ennobliz,

exemptz et aultres tenantz fiefs nobles et subjects aux armes de l’Evesché de

Saint-Brieuc, tenue à Moncontour par haut et puissant Messire Tristan du

Perrier, Comte de Quintin ; noble et puissant Messire Guyon de la Motte,

Chevalier, sieur de l’Orfeuil et de Vauclerc ; Messire Amaury de la Moussaye,

Chevalier, sieur du dict lieu de la Moussaye, commissaires commis et députez par

mandement patent du Duc nostre souverain seigneur, quant à ce, les viije, ixe et

xe jours de janvier l’an mil iiiie lxix ", on mentionne, en janvier 1469, pour

Quintin et Le Foeil :

– Alain de Robien, seigneur de Robien ; le sire de

Quintin a promis le faire comparoir à la prochaine monstre, hommes d’armes, deux

archers, deux coustilleurs et un pane, et est sa richesse rapportée valoir 500

livres et partant excusé.

– Pean le Nepvou et Guillaume son fils.

–

Guillaume Quémar.

– Guillaume Le Forestier.

– Alain Gouicquet.

–

Geoffroi du Tano, par Ollivier du Tano.

– Silvestre Le Nepvou.

– Jean de

Crénan.

– Thomas Le Bras.

– Pierre Mesnier, par Tristan Mesnier.

– Jean

Guillou.

– Guillo Conen.

– Thébaut Moro.

– Guillaume Jugo.

– Yvon

Lesconant, par Conan Le Gouëdine.

– Me Jean Jouvin.

– Geffroi Fraval,

excusé pour ce que le sire de Quintin a relaté qu’il estoit de sa maison.

Lors de la réformation du 18 mars 1536, sont mentionnées plusieurs maisons nobles du Foeil : La Noë-Sèche (à Pierre de Tyntynniac ou Tinténiac et son épouse Françoise de Kereymerch ou Kerymerch), Crénan (à Jehan Le Nepvou), La Coudraie ou Couldraye (à Julien Daniel, à cause de son épouse), La Ville-Pirault (à Hervé du Tano ou Tanno), Kergomeau (à Louis Le Gascoign), La Pommeraie ou Pommeraye (aux héritiers d'Olivier Dosertz et acquise de Jehan Le Forestier), Mauguerand (à Jehan Moro), Bel-Air (à Pierre Le Gal).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc de 1480, on comptabilise la présence de 18 nobles de Quintin et Le Foeil :

![]() Guyon CONNEN (4 livres de revenu) : défaillant ;

Guyon CONNEN (4 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan DE CRENAN (20 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une vouge ;

Jehan DE CRENAN (20 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Geoffroy DU TANNO (80 livres de revenu),

remplacé par Olivier du Tanno : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Geoffroy DU TANNO (80 livres de revenu),

remplacé par Olivier du Tanno : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Geoffroy FRAVAL (25 livres de revenu) : excusé comme appartenant à

la maison du seigneur de Quintin ;

Geoffroy FRAVAL (25 livres de revenu) : excusé comme appartenant à

la maison du seigneur de Quintin ;

![]() Alain GROYMEL (40 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît en archer ;

Alain GROYMEL (40 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît en archer ;

![]() Jehan GUILLET (6 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et

comparaît armé d’une vouge ;

Jehan GUILLET (6 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et

comparaît armé d’une vouge ;

![]() Jehan JOUVIN (30 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan JOUVIN (30 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Guillaume JUGON (2 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume JUGON (2 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Thomin LE BRAS (60 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une vouge ;

Thomin LE BRAS (60 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Guillaume LE FORESTIER (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Guillaume LE FORESTIER (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Guillaume LE NEPVO (80 livres de revenu),

fils de Pean : porteur d’une brigandine ;

Guillaume LE NEPVO (80 livres de revenu),

fils de Pean : porteur d’une brigandine ;

![]() Pean LE NEPVO de Crenan (160 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît en archer ;

Pean LE NEPVO de Crenan (160 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît en archer ;

![]() Selvestre LE NEPVO de la Couldraye (60 livres de revenu),

remplacé par Jehan Le Nepvo : porteur

d’une brigandine et comparaît en archer ;

Selvestre LE NEPVO de la Couldraye (60 livres de revenu),

remplacé par Jehan Le Nepvo : porteur

d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Yvon LESCONNAT (10 livres de revenu),

remplacé par Conen Le Gouedinc : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une vouge ;

Yvon LESCONNAT (10 livres de revenu),

remplacé par Conen Le Gouedinc : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Pierre

MENIER (60 livres de revenu), remplacé par Tristan Menier : porteur d’une brigandine ;

Pierre

MENIER (60 livres de revenu), remplacé par Tristan Menier : porteur d’une brigandine ;

![]() Thébault MORO de Maugouéran : porteur d’une brigandine et

comparaît en archer ;

Thébault MORO de Maugouéran : porteur d’une brigandine et

comparaît en archer ;

![]() Guillaume

QUEMAR (80 livres de revenu), pour le fils de Pean Le Nepvo : porteur d’une

brigandine ;

Guillaume

QUEMAR (80 livres de revenu), pour le fils de Pean Le Nepvo : porteur d’une

brigandine ;

![]() Alain

de ROBIEN, seigneur de Robien et sire de Quintin (500 livres de revenu) : excusé ;

Alain

de ROBIEN, seigneur de Robien et sire de Quintin (500 livres de revenu) : excusé ;

© Copyright - Tous droits réservés.