|

Bienvenue chez les Gévezéens |

GEVEZE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Rennes

La commune de

Gévezé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de GEVEZE

Gévezé vient de "Gevre-seih-o" (bois de la chèvre ou chevreuil).

Les premières mentions du bourg de Gévezé remontent à 1096 et les moines de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes y possédaient un droit de monnaie à partir de 1156. La paroisse de Gévezé existait au XIIème siècle, car à cette époque Hamelin Bérenger en fut recteur. Ce personnage devint chanoine et trésorier de Rennes vers 1180 et légua en mourant au Chapitre de Rennes, pour son obit, deux quartiers et une mine de seigle de rente à prendre dans les dîmes de Gévezé.

Il est vraisemblable que cette paroisse est fort ancienne et qu'elle fut donnée de bonne heure par l'évêque de Rennes à son Chapitre. Elle devint ainsi un bénéfice monoculaire présenté par le chanoine jouissant de la douzième prébende de Rennes. D'après le Rolle diocésain ms. de 1646, le recteur de Gévezé avait 1 200 livres de revenu, mais il était tenu de payer certaine rente au Chapitre de Rennes. La déclaration de 1790 montre, en effet, qu'il jouissait du tiers de toutes les dîmes, et le reste de ces dîmes appartenait, à cette dernière époque, au Chapitre, à l'évêque de Rennes et à l'abbesse de Saint-Sulpice-des-Bois. Le Chapitre en retirait 944 livres et l'évêque 250 seulement, mais nous ignorons les revenus de l'abbesse (Archives du département d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). La fabrique de Gévezé possède trois beaux volumes de Livres de comptes rendus par les trésoriers aux XVème, XVIème et XVIIème siècles (Pouillé de Rennes).

C'est donc aux évêques de Rennes que la paroisse de Gévezé doit vraisemblablement son origine. Elle relevait au spirituel du chapitre de la cathédrale. Ses seigneurs sont cités dès le XIIème siècle avec le titre de barons, dans un acte de 1158, souscrit par le duc de Bretagne Conan IV, en faveur de l'abbaye de Saint-Melaine. Au XVème siècle, Gévezé dépend de l'archidiaconé du Désert et de l'ancien évêché de Rennes.

En 1343, les armées anglaises traversent le bourg de Gévezé pour aller assiéger Rennes. En 1794, en revenant du combat de Beignon (Morbihan), les chouans commandés par le comte de La Puisaye campent à Gévezé et pillent de nombreuses demeures.

On rencontre les appellations suivantes : Gerveize (en 1180), Gervezeyum (en 1282), Gevezeyum (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Gévezé : Hamelin Bérenger (au XIIème siècle), Jean de Launay (en 1584 et en 1595), Thomas Pâris (résigna le 23 octobre 1639), Louis Pâris (en 1640), Pierre Laurent (1640-1650), Gilles Le Bauldrier (en 1650 et en 1671), Jean Hallou (en 1683), Pierre de Lourmel (décédé en 1702), Pierre-Joseph de Lourmel (1702-1730), Joseph Morlais (1730-1749), Etienne Berland (1750-1753), Nicolas-Jacques du Liepvre (1753-1786), Pierre-Louis Feudé (1786-1789), Jean-Louis Beuchère (1803-1835), Michel Pichot (1835-1846), Joseph Morlier (1847-1852), Jean Dauvergne (1852-1861), Henri Charil des Mazures (1861-1871), Joseph-Marie Mauduit (1871-1878), Julien Maréchal (à partir de 1878), ....

![]()

PATRIMOINE de GEVEZE

![]() l'église

Sainte-Justine (XV-XIXème siècle). L'église comprend une nef du XVIème

siècle avec un transept plus récent. La chapelle sud et le chœur datent

du XVème siècle. La tour et le clocher sont édifiés entre 1614 et 1628.

La nouvelle sacristie est érigée en 1750. Le clocher est reconstruit en

1850. On voyait dans l'église plusieurs enfeus au XVIIème siècle : ceux

des seigneurs des Mesnils, de la Thébaudaye, du Breil, de la Bourdonnaye et

de la Rivière-Texue. Au XVIIème siècle, le seigneur de la Thébaudaye prétendait jouir

des prééminences en l'église de Gévezé, et il y avait son banc

et son enfeu armoriés joignant le chanceau du côté de l'évangile.

Le seigneur des Mesnils avait les siens vis-à-vis, du

côté de l'épître. Le seigneur de la Bourdonnaye jouissait d'une

tombe devant l'autel de Notre-Dame. Enfin, le seigneur de

la Rivière-Texue et celui du Breil possédaient également des enfeus, et

dans le chanceau se trouvait, en 1623, le tombeau des recteurs de Gévezé.

Les seigneurs de Texue en Pacé avaient un droit de litre dans l'église.

L'une des chapelles était prohibitive aux seigneurs de Beauvais et

renfermait leurs enfeus. Les vitraux portaient en 1600 les armes des

seigneurs de Champagné et du Bordage en Ercé-près-Liffré. La

confrérie du Saint-Sacrement était seule érigée en 1691 dans l'église

de Gévezé, mais en 1703 Gilles de Lescu, comte de

Beauvais, et Marguerite du Boully, sa femme, firent une donation pour

y procurer l'érection de la confrérie du Rosaire. Plusieurs

fondations existaient d'ailleurs dans cette église : en

1501, Guillaume de Sévegrand, prêtre, y fonda la chapellenie

du Puits, et en 1619, Alain de Taillefer y fit la fondation du pain bénit, etc. ;

l'église

Sainte-Justine (XV-XIXème siècle). L'église comprend une nef du XVIème

siècle avec un transept plus récent. La chapelle sud et le chœur datent

du XVème siècle. La tour et le clocher sont édifiés entre 1614 et 1628.

La nouvelle sacristie est érigée en 1750. Le clocher est reconstruit en

1850. On voyait dans l'église plusieurs enfeus au XVIIème siècle : ceux

des seigneurs des Mesnils, de la Thébaudaye, du Breil, de la Bourdonnaye et

de la Rivière-Texue. Au XVIIème siècle, le seigneur de la Thébaudaye prétendait jouir

des prééminences en l'église de Gévezé, et il y avait son banc

et son enfeu armoriés joignant le chanceau du côté de l'évangile.

Le seigneur des Mesnils avait les siens vis-à-vis, du

côté de l'épître. Le seigneur de la Bourdonnaye jouissait d'une

tombe devant l'autel de Notre-Dame. Enfin, le seigneur de

la Rivière-Texue et celui du Breil possédaient également des enfeus, et

dans le chanceau se trouvait, en 1623, le tombeau des recteurs de Gévezé.

Les seigneurs de Texue en Pacé avaient un droit de litre dans l'église.

L'une des chapelles était prohibitive aux seigneurs de Beauvais et

renfermait leurs enfeus. Les vitraux portaient en 1600 les armes des

seigneurs de Champagné et du Bordage en Ercé-près-Liffré. La

confrérie du Saint-Sacrement était seule érigée en 1691 dans l'église

de Gévezé, mais en 1703 Gilles de Lescu, comte de

Beauvais, et Marguerite du Boully, sa femme, firent une donation pour

y procurer l'érection de la confrérie du Rosaire. Plusieurs

fondations existaient d'ailleurs dans cette église : en

1501, Guillaume de Sévegrand, prêtre, y fonda la chapellenie

du Puits, et en 1619, Alain de Taillefer y fit la fondation du pain bénit, etc. ;

![]() l'ancienne

chapelle du Domaine, aujourd'hui disparue. La chapelle appartenait en 1691 à la famille

Thébault, sieurs du Chesnay. Mais le général de paroisse déclarait à

cette époque qu'elle n'était plus desservie ;

l'ancienne

chapelle du Domaine, aujourd'hui disparue. La chapelle appartenait en 1691 à la famille

Thébault, sieurs du Chesnay. Mais le général de paroisse déclarait à

cette époque qu'elle n'était plus desservie ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Croix, aujourd'hui disparue. Fondée d'une messe par semaine

et présentée par les paroissiens, elle est mentionnée dans le Pouillé

ms. de Rennes (1711-1723) ;

l'ancienne

chapelle de la Croix, aujourd'hui disparue. Fondée d'une messe par semaine

et présentée par les paroissiens, elle est mentionnée dans le Pouillé

ms. de Rennes (1711-1723) ;

![]() le

calvaire (XIXème siècle) de l'ancien manoir du Bon-Espoir ;

le

calvaire (XIXème siècle) de l'ancien manoir du Bon-Espoir ;

![]() la

croix des Trois-Evêchés (1891) de Rennes, Saint-Malo et Dol. Elle remplace

une croix en bois plus ancienne ;

la

croix des Trois-Evêchés (1891) de Rennes, Saint-Malo et Dol. Elle remplace

une croix en bois plus ancienne ;

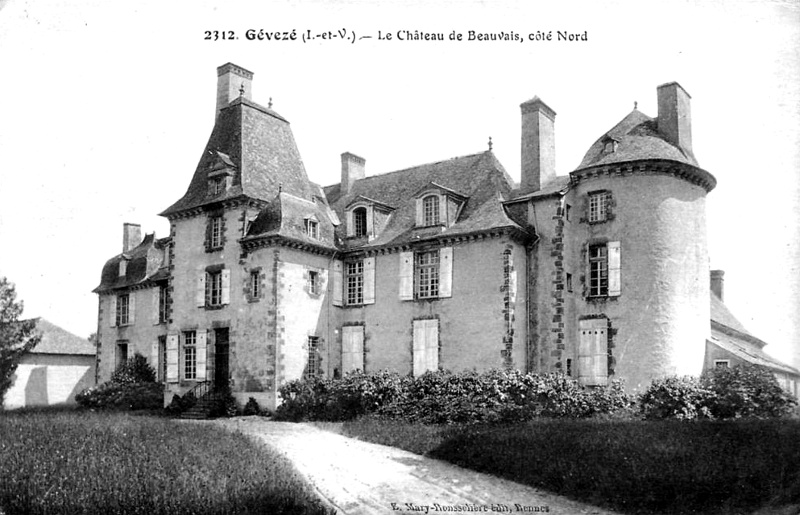

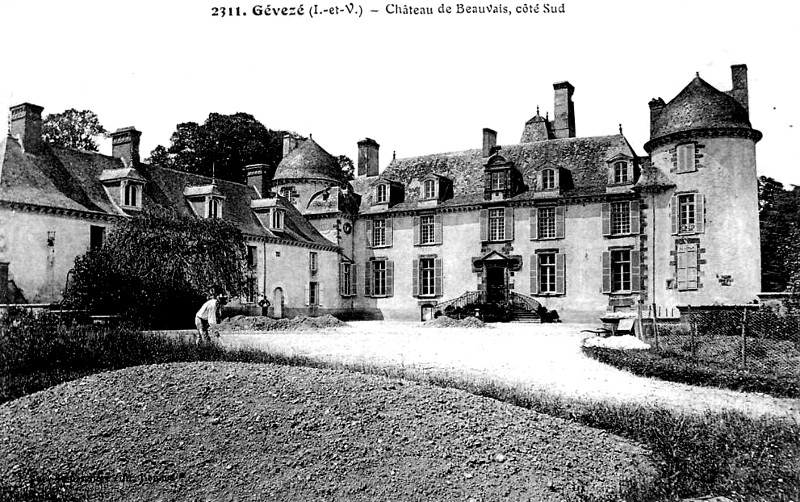

![]() le

château de Beauvais (1587 – XVII-XVIIIème siècle). La chapelle, fondée

en 1647, n'existe plus : elle a été fondée par un acte testamentaire

daté du 14 novembre 1647, de deux messes hebdomadaires, le mercredi et le

vendredi, par Gilles de Lescu, seigneur du Colombier et

conseiller au Parlement (Archives du département d'Ille-et-Vilaine, 9 G,

43). On y trouve des vestiges d'un château fortifié

construit au IXème siècle, alors que la terre appartient aux comtes de

Rennes. L'auditoire de la seigneurie de Beauvais se trouvait au bourg et a

été démoli vers 1865. Le château est reconstruit en 1587. En 1675,

Beauvais devient un comté. Le seigneur de Beauvais a droit de haute

justice. Propriété successive des familles d'Acigné (en 1427 et 1474),

Bourgneuf (en 1481), Biet (à la fin du XVIème siècle), De Lesca (en

1606), l'Escu, seigneurs du Colombier (en 1619 et 1660), Agathe de

Trécesson femme de René le Prestre, seigneur de Châteaugiron (avant

1779), Dacosta seigneurs de la Fleuriais (en 1779), Robien (XIXème

siècle), la Motte-Vauvert (à la fin du XIXème siècle) ;

le

château de Beauvais (1587 – XVII-XVIIIème siècle). La chapelle, fondée

en 1647, n'existe plus : elle a été fondée par un acte testamentaire

daté du 14 novembre 1647, de deux messes hebdomadaires, le mercredi et le

vendredi, par Gilles de Lescu, seigneur du Colombier et

conseiller au Parlement (Archives du département d'Ille-et-Vilaine, 9 G,

43). On y trouve des vestiges d'un château fortifié

construit au IXème siècle, alors que la terre appartient aux comtes de

Rennes. L'auditoire de la seigneurie de Beauvais se trouvait au bourg et a

été démoli vers 1865. Le château est reconstruit en 1587. En 1675,

Beauvais devient un comté. Le seigneur de Beauvais a droit de haute

justice. Propriété successive des familles d'Acigné (en 1427 et 1474),

Bourgneuf (en 1481), Biet (à la fin du XVIème siècle), De Lesca (en

1606), l'Escu, seigneurs du Colombier (en 1619 et 1660), Agathe de

Trécesson femme de René le Prestre, seigneur de Châteaugiron (avant

1779), Dacosta seigneurs de la Fleuriais (en 1779), Robien (XIXème

siècle), la Motte-Vauvert (à la fin du XIXème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir du Bon-Espoir (1781-XXème siècle) ;

l'ancien

manoir du Bon-Espoir (1781-XXème siècle) ;

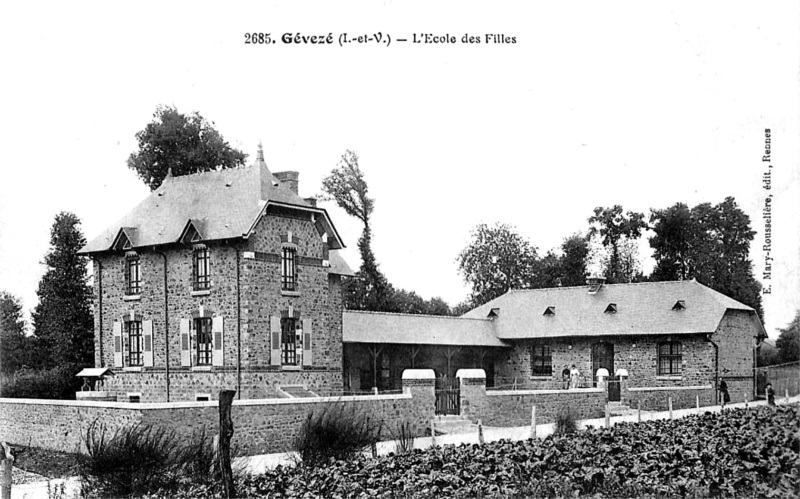

![]() l'école

Léonard-de-Vinci (1908). Le premier établissement scolaire répertorié à

Gévezé remonte en 1741 (école charitable de filles) ;

l'école

Léonard-de-Vinci (1908). Le premier établissement scolaire répertorié à

Gévezé remonte en 1741 (école charitable de filles) ;

![]() la

fontaine et la croix de Sainte-Justine ;

la

fontaine et la croix de Sainte-Justine ;

![]() le

puits (XXème siècle), situé rue de Rennes ;

le

puits (XXème siècle), situé rue de Rennes ;

![]() 8 moulins :

de la Mottais, de Queury, de Launay-Geoffroy, de Launay-d’en Bas, de

Champagné, de Tixue, du Sud, Bouillaud ;

8 moulins :

de la Mottais, de Queury, de Launay-Geoffroy, de Launay-d’en Bas, de

Champagné, de Tixue, du Sud, Bouillaud ;

A signaler aussi :

![]() la

découverte d'outillages paléolithique à La Beauvais, au Mesnil et à La Thébaudais ;

la

découverte d'outillages paléolithique à La Beauvais, au Mesnil et à La Thébaudais ;

![]() la

découverte de haches polies (époque néolithique) à La Beauvais et à Champagne ;

la

découverte de haches polies (époque néolithique) à La Beauvais et à Champagne ;

![]() l'ancien

manoir de la Bourdonnaye. Il a été érigé en marquisat en 1717 et

n'existe plus aujourd'hui. Propriété successive des familles Bourdonnaye

(en 1375 et au milieu du XVIème siècle), Piedevache, seigneurs de

Launay-Geffroy (en 1584), Bourdonnaye (en 1610 et 1630), Hervé (en 1750) ;

l'ancien

manoir de la Bourdonnaye. Il a été érigé en marquisat en 1717 et

n'existe plus aujourd'hui. Propriété successive des familles Bourdonnaye

(en 1375 et au milieu du XVIème siècle), Piedevache, seigneurs de

Launay-Geffroy (en 1584), Bourdonnaye (en 1610 et 1630), Hervé (en 1750) ;

![]() l'ancien

manoir du Cormier ;

l'ancien

manoir du Cormier ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte-Marcille. Propriété successive des familles Marcille

(en 1407 et 1455), Romelin, seigneurs de la Lande (en 1474), Rouge,

seigneurs de Kerbério (en 1504), Coëtlogon (en 1539), Chasteigner,

seigneurs de la Thébaudaye (en 1561). Les seigneurs de la Thébaudaye

l'avaient encore en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Motte-Marcille. Propriété successive des familles Marcille

(en 1407 et 1455), Romelin, seigneurs de la Lande (en 1474), Rouge,

seigneurs de Kerbério (en 1504), Coëtlogon (en 1539), Chasteigner,

seigneurs de la Thébaudaye (en 1561). Les seigneurs de la Thébaudaye

l'avaient encore en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Thébaudais (ou Thébaudaye), démoli en 1861. La chapelle,

aujourd'hui disparue, bâtie au Midi de la cour de ce manoir et

signalée en 1680, n'était plus desservie en 1691. Pierre Hévin, seigneur

de la Thébaudaye, et Jeanne Le Moyne, sa femme, la dotèrent de 60 livres

de rente, le 12 juillet 1718, et y fondèrent une messe pour tous les

dimanches et fêtes. Dédiée à saint Pierre et à sainte Anne, elle fut réconciliée

le 1er août 1718 par le recteur de Gévezé. M. Léon en fut le premier

chapelain en 1718 et eut pour successeurs Jean Gibet en 1737 et Jean Bigarré

en 1748. La Thébaudais relevait directement du roi. Propriété successive des familles

Chasteigner (en 1427), Gouyon, seigneurs de Launay-Comatz (vers 1650),

Hévin (en 1718), Robien (en 1780) ;

l'ancien

manoir de la Thébaudais (ou Thébaudaye), démoli en 1861. La chapelle,

aujourd'hui disparue, bâtie au Midi de la cour de ce manoir et

signalée en 1680, n'était plus desservie en 1691. Pierre Hévin, seigneur

de la Thébaudaye, et Jeanne Le Moyne, sa femme, la dotèrent de 60 livres

de rente, le 12 juillet 1718, et y fondèrent une messe pour tous les

dimanches et fêtes. Dédiée à saint Pierre et à sainte Anne, elle fut réconciliée

le 1er août 1718 par le recteur de Gévezé. M. Léon en fut le premier

chapelain en 1718 et eut pour successeurs Jean Gibet en 1737 et Jean Bigarré

en 1748. La Thébaudais relevait directement du roi. Propriété successive des familles

Chasteigner (en 1427), Gouyon, seigneurs de Launay-Comatz (vers 1650),

Hévin (en 1718), Robien (en 1780) ;

![]() la

ferme de la Haute-Thébaudais. On y trouve les armes des du Chasteigner (1628) ;

la

ferme de la Haute-Thébaudais. On y trouve les armes des du Chasteigner (1628) ;

![]() l'ancien

manoir de la Gondée-Biet ou Grande-Gonzée. Propriété successive des

familles Piedevache (en 1397), Texue (en 1427), Sévedaye (en 1521), Geslin,

seigneurs de Richeville (en 1636), Moyne, sieurs de la Courbe (en 1703),

Chéreil (en 1764) ;

l'ancien

manoir de la Gondée-Biet ou Grande-Gonzée. Propriété successive des

familles Piedevache (en 1397), Texue (en 1427), Sévedaye (en 1521), Geslin,

seigneurs de Richeville (en 1636), Moyne, sieurs de la Courbe (en 1703),

Chéreil (en 1764) ;

![]() l'ancien

manoir de la Petite-Gonzée. Propriété successive des familles Sévegrand

(en 1439), la Motte, Piedevache (en 1460), La Gonzée, Carré seigneurs des

Loges (en 1540), Fourel (en 1606), Lines seigneurs de l'Etang, Beschart

sieurs de la Chaponnière (en 1632 et 1660), le Febvre sieurs de la

Féraudière (1666 et 1680), Jamoays seigneurs de la Muce, Tatin, Le Grand

(en 1739 et 1765) ;

l'ancien

manoir de la Petite-Gonzée. Propriété successive des familles Sévegrand

(en 1439), la Motte, Piedevache (en 1460), La Gonzée, Carré seigneurs des

Loges (en 1540), Fourel (en 1606), Lines seigneurs de l'Etang, Beschart

sieurs de la Chaponnière (en 1632 et 1660), le Febvre sieurs de la

Féraudière (1666 et 1680), Jamoays seigneurs de la Muce, Tatin, Le Grand

(en 1739 et 1765) ;

![]() l'ancien

manoir de Launay-Geffroi. Il était en 1427 et en 1513 à la famille

Piedevache, seigneurs des Mesnils et resta aux seigneurs des Mesnils

jusqu'en 1789. Il avait un moulin à eau en 1663 ;

l'ancien

manoir de Launay-Geffroi. Il était en 1427 et en 1513 à la famille

Piedevache, seigneurs des Mesnils et resta aux seigneurs des Mesnils

jusqu'en 1789. Il avait un moulin à eau en 1663 ;

![]() l'ancien

manoir de la Championière. Propriété successive des familles Du Breil (en

1414 et 1448), Piedevache, seigneurs de la Gorière (en 1540), Saint-Pern,

la Haye, seigneurs de la Bougraye, Biet, seigneurs de Beauvais (en 1610) ;

l'ancien

manoir de la Championière. Propriété successive des familles Du Breil (en

1414 et 1448), Piedevache, seigneurs de la Gorière (en 1540), Saint-Pern,

la Haye, seigneurs de la Bougraye, Biet, seigneurs de Beauvais (en 1610) ;

![]() l'ancien

manoir des Mesnils. La chapelle Saint-Charles des Mesnils dépendait du

manoir des Mesnils, appartenant en 1448 à Bertrand Piedevache. Le 18

novembre 1498, Thomas de la Motte, seigneur de Rembaud, y fonda une messe

par semaine et donna la présentation de cette chapellenie au seigneur des

Mesnils, alors Briand Piedevache. Jean-Baptiste de Lescu fut pourvu en 1692

de ce bénéfice, vacant par la mort de Julien Carré (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43). En 1728, la chapelle des

Mesnils menaçait ruine, et François de Lescu, seigneur de Beauvais et des

Mesnils, fit desservir les messes de fondation par Gilles Le Sage dans la

chapelle de Beauvais. A cette époque la fondation consistait en une messe

le jeudi et valait 90 livres de rente. En 1771, la chapelle des Mesnils

n'existait plus (Pouillé de Rennes). On y trouvait

aussi une fuie en terre. Propriété successive des familles Piedevache (en

1427 et 1654), Freslon, seigneurs de la Touche-Trébry (avant 1661), l'Escu,

seigneurs de Beauvais (en 1661) ;

l'ancien

manoir des Mesnils. La chapelle Saint-Charles des Mesnils dépendait du

manoir des Mesnils, appartenant en 1448 à Bertrand Piedevache. Le 18

novembre 1498, Thomas de la Motte, seigneur de Rembaud, y fonda une messe

par semaine et donna la présentation de cette chapellenie au seigneur des

Mesnils, alors Briand Piedevache. Jean-Baptiste de Lescu fut pourvu en 1692

de ce bénéfice, vacant par la mort de Julien Carré (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43). En 1728, la chapelle des

Mesnils menaçait ruine, et François de Lescu, seigneur de Beauvais et des

Mesnils, fit desservir les messes de fondation par Gilles Le Sage dans la

chapelle de Beauvais. A cette époque la fondation consistait en une messe

le jeudi et valait 90 livres de rente. En 1771, la chapelle des Mesnils

n'existait plus (Pouillé de Rennes). On y trouvait

aussi une fuie en terre. Propriété successive des familles Piedevache (en

1427 et 1654), Freslon, seigneurs de la Touche-Trébry (avant 1661), l'Escu,

seigneurs de Beauvais (en 1661) ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche-Huet. Il avait droit de haute justice. Propriété

successive des familles La Marzelière (en 1427 et 1448), Amette du

Boishamon femme de Jean de Beaumanoir (en 1455 et 1546), Ruellan seigneurs

du Tiercent (avant 1610), Biet seigneurs de Beauvais (en 1610) ;

l'ancien

manoir de la Touche-Huet. Il avait droit de haute justice. Propriété

successive des familles La Marzelière (en 1427 et 1448), Amette du

Boishamon femme de Jean de Beaumanoir (en 1455 et 1546), Ruellan seigneurs

du Tiercent (avant 1610), Biet seigneurs de Beauvais (en 1610) ;

![]() l'ancien

manoir des Jarzeaux. Propriété successive des familles Piedevache,

seigneurs des Mesnils (en 1427 et 1646), Freslon, seigneurs de la

Tousche-Trébry (avant 1661), Cloupié, sieurs du Closneuf (en 1661),

Berthou, seigneurs de Keroriou (en 1663) ;

l'ancien

manoir des Jarzeaux. Propriété successive des familles Piedevache,

seigneurs des Mesnils (en 1427 et 1646), Freslon, seigneurs de la

Tousche-Trébry (avant 1661), Cloupié, sieurs du Closneuf (en 1661),

Berthou, seigneurs de Keroriou (en 1663) ;

![]() l'ancien

manoir de la Rivière-Tixue (ou Rivière-Texue). La chapelle de la

Rivière-Tixue, aujourd'hui disparue, dépendait jadis du manoir de la Rivière,

appartenant en 1448 à Bertrand de Tixue ; elle était fondée de deux

messes par semaine et dotée de quelques dîmes. En 1636, Françoise de Châteaubriand,

dame de la Rivière-Tixue, et femme de Gilles de Quénouard, y nomma

chapelain André Simon, chanoine de Rennes. En 1649, Gilles de Taillefer,

seigneur de la Rivière-Tixue, présenta Charles du Jardin pour desservir à

son tour cette chapelle, qui cessa de l'être vers 1691 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43).

Propriété successive des familles Texue (en 1427 et 1513), Bruslon,

seigneurs de Beaumont (en 1547), Chateaubriand, seigneurs de Beaufort (en

1602), Taillefer, seigneurs de la Brunaye (en 1617 et 1693), Bréal,

seigneurs des Chapelles et des Provotais (en 1707) ;

l'ancien

manoir de la Rivière-Tixue (ou Rivière-Texue). La chapelle de la

Rivière-Tixue, aujourd'hui disparue, dépendait jadis du manoir de la Rivière,

appartenant en 1448 à Bertrand de Tixue ; elle était fondée de deux

messes par semaine et dotée de quelques dîmes. En 1636, Françoise de Châteaubriand,

dame de la Rivière-Tixue, et femme de Gilles de Quénouard, y nomma

chapelain André Simon, chanoine de Rennes. En 1649, Gilles de Taillefer,

seigneur de la Rivière-Tixue, présenta Charles du Jardin pour desservir à

son tour cette chapelle, qui cessa de l'être vers 1691 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43).

Propriété successive des familles Texue (en 1427 et 1513), Bruslon,

seigneurs de Beaumont (en 1547), Chateaubriand, seigneurs de Beaufort (en

1602), Taillefer, seigneurs de la Brunaye (en 1617 et 1693), Bréal,

seigneurs des Chapelles et des Provotais (en 1707) ;

![]() l'ancien

manoir de la Haute-Provotais ou Haute-Provotaye. Il avait autrefois une chapelle avec un

cimetière. Cette chapelle est mentionnée en 1630. Macée Marot, dame des

Provostayes, y fonda, le 10 février 1635, trois messes par semaine, lundi,

mercredi et vendredi, pour le repos de l'âme de son premier mari, le feu

seigneur des Provostayes. Le lendemain, le fils de cette dame, Sébastien

Durand, sieur des Provostayes, approuva la susdite fondation et présenta

Georges Hélaudais, prêtre, pour la desservir (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43). On montre encore l'emplacement et le cimetière

de cette chapelle, sécularisée dès 1691 (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Margat (en 1380 et 1513), Bonabry (avant

1539), Catherine Chauveau femme de Gilles de la Bouëxière seigneur du Buat

(en 1539), Durand (en 1600), Bréal, seigneurs du Perray (en 1659 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Haute-Provotais ou Haute-Provotaye. Il avait autrefois une chapelle avec un

cimetière. Cette chapelle est mentionnée en 1630. Macée Marot, dame des

Provostayes, y fonda, le 10 février 1635, trois messes par semaine, lundi,

mercredi et vendredi, pour le repos de l'âme de son premier mari, le feu

seigneur des Provostayes. Le lendemain, le fils de cette dame, Sébastien

Durand, sieur des Provostayes, approuva la susdite fondation et présenta

Georges Hélaudais, prêtre, pour la desservir (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43). On montre encore l'emplacement et le cimetière

de cette chapelle, sécularisée dès 1691 (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Margat (en 1380 et 1513), Bonabry (avant

1539), Catherine Chauveau femme de Gilles de la Bouëxière seigneur du Buat

(en 1539), Durand (en 1600), Bréal, seigneurs du Perray (en 1659 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Basse-Provotais. Il était à la famille Bréal, seigneurs des

Chapelles en 1688 et 1729 ;

l'ancien

manoir de la Basse-Provotais. Il était à la famille Bréal, seigneurs des

Chapelles en 1688 et 1729 ;

![]() l'ancien

manoir de Champagné ou de Champaigné. C'était une châtellenie jouissant

d'un droit de haute justice. Propriété successive des familles Champagné

(dès 1050), Montbourcher, seigneurs du Bordage (en 1409), Bonnier,

seigneurs de la Gaudinaye (en 1593), Rosmadec, seigneurs du Plessis (en

1639), Beschart, seigneurs du Coudray (en 1700), Visdelou, seigneurs de la

Villethéard (en 1710), Painteur, seigneurs de Normény (vers 1762 et en 1789) ;

l'ancien

manoir de Champagné ou de Champaigné. C'était une châtellenie jouissant

d'un droit de haute justice. Propriété successive des familles Champagné

(dès 1050), Montbourcher, seigneurs du Bordage (en 1409), Bonnier,

seigneurs de la Gaudinaye (en 1593), Rosmadec, seigneurs du Plessis (en

1639), Beschart, seigneurs du Coudray (en 1700), Visdelou, seigneurs de la

Villethéard (en 1710), Painteur, seigneurs de Normény (vers 1762 et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de Rembaud. Il était à la famille de la Motte en 1498 ;

l'ancien

manoir de Rembaud. Il était à la famille de la Motte en 1498 ;

![]() l'ancienne

maison de la Placette. Propriété de la famille Paris, puis de la famille Babin (en 1701) ;

l'ancienne

maison de la Placette. Propriété de la famille Paris, puis de la famille Babin (en 1701) ;

![]() l'ancien

manoir de Limeul. Il avait droit de haute justice. Il était la propriété

de la famille Nepveu en 1448 ;

l'ancien

manoir de Limeul. Il avait droit de haute justice. Il était la propriété

de la famille Nepveu en 1448 ;

![]() l'ancien

manoir fortifié du Bas-Sévigné. Le Bas-Sévigné exerçait à Parthenay

un droit de haute justice. Il a soutenu plusieurs sièges, ses

fortifications ont été démolies en 1485 sur l'ordre du duc François II.

Il possédait jadis une chapelle : Françoise Le Gouvello, veuve de Gabriel

Pépin, seigneur de Sévigné, y fonda le 3 mai 1689 deux messes par

semaine, le lundi et le vendredi, et dota cette chapellenie de 95 livres de

rente. Hyacinthe Pépin, seigneur de Sévigné, présenta Jean Guesdon en

1718 et Pierre Guihard en 1720 pour desservir les messes de sa chapelle,

mais elles se disaient alors aux jours de dimanches et fêtes (Archives

paroissiales et Pouillé ms. de Rennes daté de 1711-1723). Propriété

successive des familles Saint-Jehan (en 1427), Bruslon,

seigneurs de la Garouays (en 1513), Pepin, seigneurs des Mottais (vers 1573

et en 1702), Boisgeslin seigneurs de Cucé (en 1766 et 1789) ;

l'ancien

manoir fortifié du Bas-Sévigné. Le Bas-Sévigné exerçait à Parthenay

un droit de haute justice. Il a soutenu plusieurs sièges, ses

fortifications ont été démolies en 1485 sur l'ordre du duc François II.

Il possédait jadis une chapelle : Françoise Le Gouvello, veuve de Gabriel

Pépin, seigneur de Sévigné, y fonda le 3 mai 1689 deux messes par

semaine, le lundi et le vendredi, et dota cette chapellenie de 95 livres de

rente. Hyacinthe Pépin, seigneur de Sévigné, présenta Jean Guesdon en

1718 et Pierre Guihard en 1720 pour desservir les messes de sa chapelle,

mais elles se disaient alors aux jours de dimanches et fêtes (Archives

paroissiales et Pouillé ms. de Rennes daté de 1711-1723). Propriété

successive des familles Saint-Jehan (en 1427), Bruslon,

seigneurs de la Garouays (en 1513), Pepin, seigneurs des Mottais (vers 1573

et en 1702), Boisgeslin seigneurs de Cucé (en 1766 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir du Haut-Sévigné. Il a été démoli vers 1870 et possédait un

droit de haute justice. Propriété de la famille Chauvet (en 1427), puis de

la famille Saint-Jean (en 1513 et 1557) ;

l'ancien

manoir du Haut-Sévigné. Il a été démoli vers 1870 et possédait un

droit de haute justice. Propriété de la famille Chauvet (en 1427), puis de

la famille Saint-Jean (en 1513 et 1557) ;

![]() l'ancien

manoir de la Rouaudière. Il avait un droit de haute justice. Il était à

la famille de la Bourdonnaye, seigneurs de Liré (au XVIIIème siècle) ;

l'ancien

manoir de la Rouaudière. Il avait un droit de haute justice. Il était à

la famille de la Bourdonnaye, seigneurs de Liré (au XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir du Breil. Il avait un droit de haute justice. Propriété successive

des familles Piedevache, du Breil (en 1427), Brunel (en 1468 et 1550),

Boisbaudry, seigneurs de Trans (en 1598), l'Escu, seigneurs de Beauvais (en 1698) ;

l'ancien

manoir du Breil. Il avait un droit de haute justice. Propriété successive

des familles Piedevache, du Breil (en 1427), Brunel (en 1468 et 1550),

Boisbaudry, seigneurs de Trans (en 1598), l'Escu, seigneurs de Beauvais (en 1698) ;

![]() l'ancien

manoir de la Forge. Il était la propriété de la famille André en 1448 et 1456 ;

l'ancien

manoir de la Forge. Il était la propriété de la famille André en 1448 et 1456 ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Briand. Propriété des familles La Touche (en 1427 et 1463),

Bruslon, seigneurs de la Garouaye (en 1513), Boussemel (à la fin du XVIème

siècle), Pepin de Sévigné (en 1649 et 1729), Saint-Pern (en 1792) ;

l'ancien

manoir du Bois-Briand. Propriété des familles La Touche (en 1427 et 1463),

Bruslon, seigneurs de la Garouaye (en 1513), Boussemel (à la fin du XVIème

siècle), Pepin de Sévigné (en 1649 et 1729), Saint-Pern (en 1792) ;

![]() l'ancien

manoir de la Molletaye. Il avait autrefois une chapelle bénite en 1646

(elle appartenait en 1691 au sieur des Touches-Boucquay, mais n'était pas

desservie) et un moulin à eau. Propriété successive des familles Lecomte (en 1427 et

1482), Bourgneuf (en 1513), Bruslon (avant 1550), Becdelièvre, seigneurs de

Bouëxic (en 1550 et 1613), Plessis, seigneurs de Grenédan (en 1673),

Bouquay ou Boucquay, sieurs des Touches (en 1680 et 1723) ;

l'ancien

manoir de la Molletaye. Il avait autrefois une chapelle bénite en 1646

(elle appartenait en 1691 au sieur des Touches-Boucquay, mais n'était pas

desservie) et un moulin à eau. Propriété successive des familles Lecomte (en 1427 et

1482), Bourgneuf (en 1513), Bruslon (avant 1550), Becdelièvre, seigneurs de

Bouëxic (en 1550 et 1613), Plessis, seigneurs de Grenédan (en 1673),

Bouquay ou Boucquay, sieurs des Touches (en 1680 et 1723) ;

![]() l'ancien

manoir de la Lande. Il n'en reste plus rien. Propriété de la famille Romelin (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Lande. Il n'en reste plus rien. Propriété de la famille Romelin (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de la Pinelais. Propriété successive des familles Le Roux (en 1427

et 1448), Saint-Jehan (en 1513), Plessis, seigneurs de Grenédan (en 1677 et 1720) ;

l'ancien

manoir de la Pinelais. Propriété successive des familles Le Roux (en 1427

et 1448), Saint-Jehan (en 1513), Plessis, seigneurs de Grenédan (en 1677 et 1720) ;

![]() l'ancien

manoir de la Châteleraye. Le manoir était en 1427 aux Le Roux, seigneurs

de la Pinelais et aux Du Breil en 1448 ;

l'ancien

manoir de la Châteleraye. Le manoir était en 1427 aux Le Roux, seigneurs

de la Pinelais et aux Du Breil en 1448 ;

![]() l'ancien

manoir de Rhains. Il contient un cadran solaire. Propriété successive des

familles Piedevache, seigneurs de la Bourdonnaye (en 1427 et 1481), Brunel

(avant 1539), Bouays (en 1539), Blandin (en 1581), Bouin, seigneurs de

Rostillec (en 1657), Dupont, seigneurs de la Morinière (en 1722 et 1775) ;

l'ancien

manoir de Rhains. Il contient un cadran solaire. Propriété successive des

familles Piedevache, seigneurs de la Bourdonnaye (en 1427 et 1481), Brunel

(avant 1539), Bouays (en 1539), Blandin (en 1581), Bouin, seigneurs de

Rostillec (en 1657), Dupont, seigneurs de la Morinière (en 1722 et 1775) ;

![]() l'ancien

manoir de la Chaigne. Propriété successive des familles Gac (en 1427),

Piedevache, seigneurs de la Bourdonnaye (en 1444), Brunel (en 1479), Bouays,

seigneurs de Couësbouc, Robert, seigneurs de Saint-Gondran (en 1535),

Chatière, seigneurs de Clos-Gautier (en 1622), Bouays (en 1641), Mellon (en

1707), Clouët (en 1742) ;

l'ancien

manoir de la Chaigne. Propriété successive des familles Gac (en 1427),

Piedevache, seigneurs de la Bourdonnaye (en 1444), Brunel (en 1479), Bouays,

seigneurs de Couësbouc, Robert, seigneurs de Saint-Gondran (en 1535),

Chatière, seigneurs de Clos-Gautier (en 1622), Bouays (en 1641), Mellon (en

1707), Clouët (en 1742) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de GEVEZE

Le comté de Beauvais : A peu de distance du bourg de Gévezé, on voit la belle propriété et le château moderne de Beauvais. Cette maison a remplacé un vieux manoir appelé en 1427 « l'Hostel de Beauvois » et appartenant alors à Mathurin d'Acigné, juveigneur des puissants sires d'Acigné et fils de Jean d'Acigné, seigneur de Forges, décédé le 8 février 1420. Mathurin d'Acigné, seigneur de Forges et de Bréon, en Acigné, ainsi que de Beauvais, en Gévezé, épousa Marguerite Le Vayer qu'il laissa veuve en décembre 1444. Il eut pour successeur son fils Jean d'Acigné, seigneur de Forges et de Beauvais en 1448. Celui-ci mourut sans postérité vers 1474, époque à laquelle son frère et héritier Gilles d'Acigné présenta le minu de ses terres pour en payer le rachat (Archives de la Loire-Inférieure). Peu de temps après, Beauvais se montre aux mains des Bourgneuf ; dès 1481, Gilles Bourgneuf est seigneur de Beauvais, et en 1513, Julien Bourgneuf, seigneur de Cucé, possède en même temps Beauvais qu'il tient encore en 1543, Puis cette terre seigneuriale devient la propriété d'une famille Biet qui portait d'argent à deux croissants de gueules, l'un sur l'autre, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. Bonabes Biet, procureur-syndic de Rennes en 1587, puis procureur-général des Etats, anobli en 1597 (De Courcy, Nobiliaire de Bretagne), mourut en 1619 seigneur de Beauvais, ayant acheté cette seigneurie d'avec François Bourgneuf, seigneur de Cucé.

Bonabes Biet avait marié sa fille Perrine Biet, en novembre 1606, à Gilles de Lescu, seigneur du Colombier, en Lanvallay, fils puîné de Gilles de Lescu, seigneur de la Mancellière, en Baguer-Pican. Ce mariage apporta dans la maison de Lescu, non-seulement la terre seigneuriale de Beauvais, mais encore celle de la Touche-Huet avec ses quatre fiefs de haute-justice, en Gévezé, et la Mézière. Bonabes Biet avait, en effet, acheté cette dernière seigneurie, le 27 novembre 1610, d'avec Gilles Ruellan, seigneur du Rocher-Portail. Louis XIII en 1639 et Louis XIV en 1660 unirent les deux seigneuries en faveur de Gilles de Lescu et de François de Lescu, son fils, et le premier de ces rois accorda même au seigneur de Beauvais le droit de tenir près de son château ; sur la lande de Painluc, une foire le 1er septembre, jour de la fête de saint Gilles, patron de la chapelle de Beauvais (nota : cette chapelle fut fondée le 14 novembre 1647, par Gilles de Lescu, de deux messes par semaine).

Gilles de Lescu fut conseiller au Parlement de Bretagne et eut de Perrine Biet au moins deux garçons, mais l'aîné, Bonabes de Lescu, se fit religieux au monastère des Grands-Carmes de Rennes où il prit l'habit sous le nom d'Ignace de Jésus. Le cadet, François de Lescu, hérita par suite des seigneuries paternelles et maternelles, et se fit recevoir, comme son père, conseiller au Parlement. Il épousa, en 1640, Sainte Godart qui mourut le 19 juin 1696. Du mariage de ce dernier seigneur de Beauvais, sortit Gilles de Lescu, également conseiller au Parlement de Bretagne, qui épousa, l'année même de sa réception en cette cour, 1669, Anne Magon, fille de Nicolas Magon, seigneur de la Lande. Cette dame mourut à Rennes le 7 août 1692, après avoir donné plusieurs enfants à son mari. Celui-ci se remaria d'abord à Renée de Boiséon, puis à Marguerite du Bouilly ; il fit avec celle-ci, en 1703, une donation à l'église de Gévezé pour y favoriser l'érection de la confrérie du Rosaire. Gilles de Lescu avait obtenu, en 1679,1'érection de Beauvais en comté ; il mourut en 1722. Son fils et successeur, François-Pierre de Lescu, comte de Beauvais, seigneur de Runefau et président des enquêtes au Parlement de Bretagne en 1702, épousa Lucrèce Berrault, qui décéda le 13 mai 1730 ; il vivait retiré au château de Beauvais en 1745, et mourut le 29 avril 1756. Louis-Gilles de Lescu, son neveu (fils de Joseph de Lescu et d'Anne Chenu), reçu à sa place, en 1728, président des enquêtes du même Parlement, fut après lui comte de Beauvais et s'unit à Marie Hochedé. Mais il mourut sans postérité et ses biens passèrent à sa parente Agathe de Trécesson, femme de René-Joseph Le Prestre, comte de Châteaugiron, qui en jouissait en 1779. Toutefois, M. et Mme de Châteaugiron ne conservèrent point le comté de Beauvais qui se trouvait en 1788 entre les mains de Jean-Baptiste Dacosta, sieur de la Fleuriais, et d'Angélique Bodin sa femme (Archives de la Loire-Inférieure).

La seigneurie de Beauvais fut érigée en comté pour Gilles de Lescu par lettres patentes de Louis XIV en date de février 1679 ; le roi dans ces lettres unit d'abord à la seigneurie de Beauvais celles des Mesnils et de Launay-Geffray, en Gévezé, de Langouët et de la Piédevachaye, en Langouët, puis il érige le tout en comté sous le nom de comté de Beauvais. Les lettres royales furent enregistrées au Parlement de Bretagne le 6 février 1680 (Archives du Parlement). La seigneurie proprement dite de Beauvais nous est connue notamment par un aveu de François de Lescu rendu au roi le 12 février 1653. En tête de cet aveu est un grand écusson enluminé des armes de Lescu ; il porte : d'azur à six billettes d'or, posées 3, 2, 1, au chef cousu d'azur à trois croissants renversés d'or ; l'écu entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel est surmonté d'un casque. L'avouant mentionne d'abord sa juridiction de Beauvais qui est une haute justice — sa chapelle prohibitive en l'église paroissiale de Gévezé, avec ses enfeus et bancs seigneuriaux « à vis le grand autel au chanceau » et « en oultre devant l'autel de Notre-Dame » — enfin sa foire de la Saint-Gilles en la lande de Painluc. — Vient ensuite la juridiction de la Touche-Huet qui est aussi une haute justice dépendant autrefois de la vicomté du Besso, mais unie depuis 1639 à la seigneurie de Beauvais : la Touche-Huet a droit de prééminence en l'église de Gévezé et droit de cep et collier au bourg de ce nom ; il est dû, en outre, au seigneur une dîme à la dixième gerbe sur toute la terre de la Touche-Huet, et un tenancier du fief de la Chicherie est tenu de lui fournir chaque année « deux esteufs blancs ». Les bailliages de Beauvais, Gallet, le Bourg et la Championnière constituent la seigneurie de Beauvais, et ceux de la Chicherie, Painluc, la Rouaudière et Limou, celle de la Touche-Huet ; enfin le propriétaire de la métairie des Jarzeaux doit au seigneur de Beauvais « une paire de gants blancs payables le jour de Noël à la messe du point du jour en l'église de Gévezé ». Le domaine proche, se compose alors des manoir, chapelle, colombier, bois, rabines et pourpris de Beauvais, — de la maison-noble de la Touche-Huet et de son moulin à eau, — des métairies nobles de Beauvais, de la Championnière, de la Paneaye et du Placis-Bréal (Archives de Loire-Inférieure). A ces biens, il faut ajouter les manoirs seigneuriaux du Breil et des Mesnils, en Gévezé, et celui de la Piédevachaye, en Langouët (nota : François de Lescu, seigneur de Beauvais, acheta en 1660 les terre et seigneurie de la Piédevachaye, et en 1663 celles des Mesnils Il était dû au seigneur de la Piédevachaye cinq paires de gants à Noël, plus « une paire d'éperons blancs garnis d'une courroie de cuir noir » ; et au seigneur des Mesnils, seulement « une paire de gants blancs livrables à Noël en l'église de Gévezé », avec leurs bois, métairies et juridictions, et l'hôtel de Beauvais, sis à Rennes, rue du Chapitre, en la paroisse Saint-Sauveur. Enfin, au siècle dernier, le seigneur de Beauvais étant devenu possesseur de la châtellenie de Langan, en la paroisse de ce nom (nota : Langan fut acheté par François de Lescu, comte de Beauvais, et Lucrèce Berrault, sa femme ; cette châtellenie se composait du manoir du Saulbois et de ses moulins, des métairies du Saulbois, de la Trunière, de la Chaussée, du Breil et de la Chevaleraye ; les tenanciers de grand bailliage de Langan devait à leur seigneur « six esteufs de cuir blanc et une paire de gants » [Aveu de 1756]), cette seigneurie fut encore unie au comté de Beauvais et augmenta d'autant plus son importance que toutes ces juridictions, réunies sous le nom de Beauvais et Langan, s'exercèrent au bourg de Gévezé en l'auditoire de Beauvais. Constitué de la sorte, le comté de Beauvais devint une des belles terres seigneuriales des environs de Rennes, et son possesseur acquit par suite une prépondérance notable dans la contrée (abbé Guillotin de Corson).

La seigneurie de Champagné : Le manoir de Champagné, situé en la paroisse de Gévezé, mais sur les limites de celle de Pacé, donna son nom à une famille portant d'hermines au chef de gueules ; cette noble maison produisit plusieurs branches, dont l'aînée seule s'éteignit au commencement du XVème siècle. Dès l'an 1050 vivait Main de Champagné, et en 1096 Juhel de Champagné prit part à la première croisade ; puis vinrent en 1114 Hérion de Champagné et en 1158 Philippe de Champagné (Potier de Courcy, Nobiliaire de Bretagne – La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse). Une lacune d'un siècle se produit ensuite dans la généalogie des seigneurs de Champagné et nous n'avons pour la combler que la mention de la sépulture en la cathédrale de Rennes de Pierre de Champagné, chevalier, décédé le 23 juin d'une année inconnue, mais antérieure à 1350. Les sires de Champagné continuèrent de prendre part aux croisades : en 1391 Bertrand de Champagné, héritier de son frère aîné Alain de Champagné, tué au siège de Carthage l'année précédente, fournit à cette occasion au duc de Bretagne le minu de la terre seigneuriale de Champagné. Ce Bertrand de Champagné mourut lui-même « au saint véage d'oultre mer, et en vinrent les novelles à Rennes entre Nouel et la Chandelour l'an 1405 » (Archives de Loire Inférieure v. Pacé). Il laissait veuve Sibylle de Cheveigné (fille de Guillaume, seigneur de Cheveigné), qui le suivit dans la tombe en 1415. Bertrand de Champagné avait eu deux enfants : Alain, qui lui succéda en sa seigneurie, pour laquelle il fit hommage au duc Jean V en novembre 1405, et Tiphaine, mariée dès 1392 à Simon de Montbourcher, seigneur du Bordage (Du Paz, Histoire généalogique de Bretagne, 800). Mais cet Alain de Champagné n'était qu'un jeune homme placé sous la tutelle d'Alain Chouan, et il mourut à la fleur de l'âge dès l'an 1409. La dame du Bordage, Tiphaine de Champagné, hérita de son frère et entra alors en possession des terre et seigneurie de Champagné, qui demeurèrent après sa mort, arrivée en 1418, entre les mains des sires du Bordage jusqu'en 1601. Comme nous retrouvons ailleurs ces derniers, inutile de répéter ici leurs noms. Ce fut René de Montbourcher, seigneur du Bordage, qui vendit Champagné, à deux reprises, à François Bonnier et Julienne Busnel, seigneur et dame de la Gaudinaye, en Saint-Aubin-des-Châteaux. La première vente fut signée le 24 décembre 1593, moyennant 6 666 écus ; mais c'était une vente faite à réméré, et dès le 4 juin 1598 le sire du Bordage reprit Champagné. Peu d'années après, le 29 août 1601, René de Montbourcher vendit de nouveau et définitivement cette fois la terre seigneuriale de Champagné aux mêmes seigneur et dame de la Gaudinaye (Archives d'Ille-et-Vilaine, E 623 – 6 G, 6). François Bonnier, le nouveau seigneur de Champagné, avait été anobli en 1594 par Henri IV ; de son vivant il donna Champagné à son fils aîné Jean, qui en fit hommage au roi le 18 juin 1604. Ce Jean Bonnier fut sénéchal de Rennes et s'unit à Catherine de Channé, dont il n'eut que des filles ; l'aînée de celles-ci, Julienne Bonnier, épousa Sébastien de Rosmadec, seigneur du Plessix et chevalier des Ordres du roi, et lui apporta la terre seigneuriale de Champagné ; il en rendit aveu au roi en 1639. De cette union sortit autre Sébastien de Rosmadec, marquis du Plessix, qui s'unit à Claude de Goulaine ; en 1678, ce seigneur était mort et sa veuve rendait aveu pour Champagné au nom de ses enfants mineurs, héritiers de leur mère-aïeule Julienne Bonnier. Ce fut l'aîné de ces enfants, Sébastien-Gabriel, marquis de Rosmadec, mari d'Élisabeth d'Espinose, qui vendit le 16 mars 1700 les terre et châtellenie de Champagné à Pierre Beschart et Anne de Robien, seigneur et dame du Coudray en Langouët ; ceux-ci les payèrent 28 000 livres (Archives d'Ille-et-Vilaine, 6 G, 6). Mais Pierre Beschart, alloué au présidial de Rennes, ne jouit pas longtemps de son acquisition, car il décéda en cette ville le 1er mai 1708. Son fils aîné, André Beschart, lui succéda à Champagné, pour lequel il rendit aveu le 28 septembre 1708 ; toutefois, deux ans après, il était mort et la seigneurie de Champagné appartenait à sa soeur, Anne Beschart, femme de Louis-Hyacinthe de Visdelou, seigneur de la Villethéart, qui rendit à son tour aveu le 18 février 1710 (Archives de Loire Inférieure, v. Gévezé). Cette dame était décédée elle-même en 1713 et ce fut son fils, Pierre-François de Visdelou, seigneur de la Villethéart, qui hérita de Champagné. Il mourut le 12 septembre 1754, laissant veuve Arthuze du Boisbaudry, qui, au nom de ses enfants mineurs, rendit aveu le 6 août 1755. Leur fils, François-Xavier de Visdelou, comte de la Villethéart et seigneur de Champagné, était encore en 1762 sous la tutelle de sa mère et ce fut peu de temps après que la châtellenie de Champagné fut vendue. En 1767, en effet, elle appartenait à un seigneur originaire de Normandie, M. Le Painteur de Normény, qui mourut avant 1775, laissant un fils, Luc-Arthur Le Painteur de Normény ; celui-ci fit hommage au roi en 1788 pour la seigneurie de Champagné, dont il fut le dernier possesseur ; ayant émigré, ses biens furent, en effet, vendus par la Nation en 1796.

Dans les actes des deux derniers siècles, la seigneurie de Champagné est presque constamment qualifiée de châtellenie. Il est probable qu'elle fut érigée en cette dignité par le roi vers la fin du XVIème siècle, en faveur du seigneur du Bordage qui la possédait alors ; ce dernier avait d'ailleurs trois autres vieilles seigneuries en Pacé, la Rossignolière, la Touche-Milon et Launay-Bezillart, qui formaient avec Champagné un groupe important de juridictions ; mais ces trois terres seigneuriales ne furent pas achetées en 1600 par François Bonnier ; néanmoins le titre de châtellenie demeura à Champagné.

La seigneurie de Champagné relevait directement du duc puis du roi, partie sous le domaine de Rennes, partie sous celui de Hédé ; elle se composait de plusieurs fiefs, dont les principaux étaient ceux du Grand bailliage de Pacé, du Pont-de-Pacé, du bourg de Pacé, de la Motte, etc., tous en la paroisse de Pacé ; à cause de ces fiefs, le possesseur de Champagné était seigneur supérieur de l'église de Pacé ; sa haute justice s'exerçait chaque lundi en son auditoire au village du Pont-de-Pacé (nota ; là se trouvaient aussi les ceps et colliers, et au placis de la Justice « une potence à trois pots, joignant au grand chemin de Montfort à Rennes ») et il y possédait la chapelle Saint-Jean, qu'il avait fondée et dotée dès 1399 ; à côté de ce sanctuaire, il tenait à la fête de la Décollation de saint Jean (29 août) une foire dont les coutumes et le bouteillage lui appartenaient. De plus, quelques tenanciers du Grand bailliage de Pacé devaient, de trois ans en trois ans, au seigneur de Champagné un certain nombre de paires de gants blancs, et ceux du fief de la Brosse-Allée « un pillet de cire blanche du poids d'un quart de livre, payable le jour de la Chandeleur en l'église de Pacé, à l'endroit de là, bénédiction des cierges ». Le sire de Champagné avait dans l'église de Pacé un banc à queue et deux pierres tombales au chanceau du côté de l'évangile, joignant le marchepied du grand autel, et dans la nef un autre banc devant l'autel de Notre-Dame ; sa litre entourait l'église, et ses armoiries, tantôt de Champagné plein, tantôt écartelé de Montbourcher et de Champagné, apparaissaient partout, en dehors comme en dedans, gravées dans les murailles et peintes sur les vitraux, notamment dans la jolie chapelle gothique de la Touche-Milon et dans la partie de l'édifice appelée les Chapelles-Neuves (Aveux de Champagné en 1618 et 1708. — Le premier de ces aveux, conservé au dépôt d'archives de la Loire-Inférieure, est un beau ms. sur vélin enluminé des armoiries de Champagné).

Outre les fiefs de Pacé, la juridiction de Champagné s'étendait en Gévezé, La Chapelle-des-Fougeretz, Cesson et Noyal-sur-Vilaine, et le sire de Champagné avait quelques prééminences en l'église de Gévezé. Quant au domaine proche de Champagné, dès l'an 1391 il se composait du manoir de ce nom, avec ses moulins à blé et à draps sur la rivière de Flume et son moulin à vent, — du manoir de la Rossignolière — et des métairies de Champagné et de Pozé. Ce manoir de Champagné s'élevait, avons-nous dit, sur le territoire de Gévezé, et à côté se trouvait, dans un bois futaie, une motte féodale signalée encore dans l'aveu de 1708. Le manoir était tenu de la sénéchaussée de Hédé, tandis que tout ce qui se trouvait en Pacé relevait de celle de Rennes. De cet antique berceau des vaillants sires de Champagné il ne demeure aucun vestige; depuis longtemps déjà la métairie de Champagné subsiste seule (abbé Guillotin de Corson).

Saint-Jean (de), sr. de Sévigné et de la Pinelaye, en Gévezé, — du Clos, — du Breil, — de Lablaire, — de la Villeherbe, — de Hamot Forestier, — de la Huchetais, — de la Ville-Ely. Ancienne extraction. — Sept générations en 1669. — Réformes de 1427 à 1513, en Gévezé, évêché de Rennes. Blason : D'argent, à laf asce vivrée d'azur, au lambel de quatre pendants de même. Guillaume de Saint-Jean, vivant en 1448, père d'Alain, marié à Alette Le Roux. Les anciens registres paroissiaux de Saint-Allouestre, évêché de Vannes, portent, à la rubrique du 6 août 1769, la remarque suivante : Bénédiction de la grande cloche de l'église paroissiale : parrain, haut et puissant Charles-Joseph de Francheville, chevalier, sr. de Bernac, de la Grande-Roche, etc ; et marraine, haute et puissante dame Andrée-Vincente de Saint-Jean, dame de Kersauson et de la Ferrière, issue d'ancienne extraction [Note : La plupart des actes de baptêmes, mariages et sépultures de cette génération, et provenant des paroisses de Buléon, Saint-Allouestre et Ploërmel, sont extraits des archives du Morbihan (série E, suppl.), classées par feu M. Rozensweig, archiviste de ce département, et nous ont été communiqués par M. le baron de Saint-Pern].

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Pierre de Romelin et Jamet Baude, plusieurs nobles sont mentionnés à Gévezé (160 contribuants) :

![]() Eon

de la Bourdonnaye, sr. dudit lieu ;

Eon

de la Bourdonnaye, sr. dudit lieu ;

![]() Messire

Guilles Piedevache, sr. de Rains (Rhains) ;

Messire

Guilles Piedevache, sr. de Rains (Rhains) ;

![]() Guillaume

le Roux, sr. de la Chanteleraye et de la Pinelaye ;

Guillaume

le Roux, sr. de la Chanteleraye et de la Pinelaye ;

![]() Jean

du Breil, sr. dudit lieu ;

Jean

du Breil, sr. dudit lieu ;

![]() Dame

Lore le Gac, dame de l’hôtel (lostel) de la Chesne (Chaigne) ;

Dame

Lore le Gac, dame de l’hôtel (lostel) de la Chesne (Chaigne) ;

![]() Raoul

de la Tousche, sr. de l’hôtel de Boyx ;

Raoul

de la Tousche, sr. de l’hôtel de Boyx ;

![]() Bertrand

de la Saint Jean (Jehan), sr. de l’hôtel de Sévigné ;

Bertrand

de la Saint Jean (Jehan), sr. de l’hôtel de Sévigné ;

![]() Jean

le Cointe, sr. de la Mandetarre ;

Jean

le Cointe, sr. de la Mandetarre ;

![]() Bertrand

Piedevache, sr. de l’hôtel de Launay ;

Bertrand

Piedevache, sr. de l’hôtel de Launay ;

![]() Perrot

André ;

Perrot

André ;

![]() Macé

le Mestaier ;

Macé

le Mestaier ;

![]() Mathelin

d'Acigné, sr. de l'hôtel de Beaubois (Beauvais) ;

Mathelin

d'Acigné, sr. de l'hôtel de Beaubois (Beauvais) ;

![]() Guille

du Breil, sr. de l’hôtel de la Championnière ;

Guille

du Breil, sr. de l’hôtel de la Championnière ;

![]() L’hôtel

du Haut-Sévigné qui fut à feu Guillet Chauvet ;

L’hôtel

du Haut-Sévigné qui fut à feu Guillet Chauvet ;

![]() Geoffroy

Piedevache, sr. de l’hôtel des Meniz (Mesnil) et des Jardreeux (Jarzeaux) ;

Geoffroy

Piedevache, sr. de l’hôtel des Meniz (Mesnil) et des Jardreeux (Jarzeaux) ;

![]() Pierre

de la Marzelière, sr. de la Tousche Huet ;

Pierre

de la Marzelière, sr. de la Tousche Huet ;

![]() Gillet

Ami, sr de Launay Malier ;

Gillet

Ami, sr de Launay Malier ;

![]() Bertrand

de Texue, sr. de la Rivière et de Launay-Milon ;

Bertrand

de Texue, sr. de la Rivière et de Launay-Milon ;

![]() Jean

Louvet, sr. de la Rivière ;

Jean

Louvet, sr. de la Rivière ;

![]() Pierre

Nepvou ;

Pierre

Nepvou ;

![]() Les

enfants de feu Jean de Margat, sr. de la Provostais (Provotaye) et de la Touschette ;

Les

enfants de feu Jean de Margat, sr. de la Provostais (Provotaye) et de la Touschette ;

![]() Bertrand

de Monbourcher (Montbourcher), sr. de Champeigné ;

Bertrand

de Monbourcher (Montbourcher), sr. de Champeigné ;

![]() Robin

Chastenier, sr. de la Thebaudaye ;

Robin

Chastenier, sr. de la Thebaudaye ;

![]() Les

enfants de feu Jean Marvillé, sr. de l’hôtel de la Mote (Motte) ;

Les

enfants de feu Jean Marvillé, sr. de l’hôtel de la Mote (Motte) ;

![]() Alain

de Texue, sr. de l’hôtel de la Gouzée (Gonzée) ;

Alain

de Texue, sr. de l’hôtel de la Gouzée (Gonzée) ;

![]() Olivier

de Sevegrand, sr. de l’hôtel de la Gouzée (Gonzée).

Olivier

de Sevegrand, sr. de l’hôtel de la Gouzée (Gonzée).

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Gévezé" :

- Jehan de Sèvedavy : "Jehan de Sèvedavy seigneur de La Gonzée se présente pour [il] et le seigneur de La Bourdonnaye [Note : En 1541, le seigneur de La Bourdonnaye (Gévezé) était Louis de La Bourdonnaye, fils de feu Jehan (aveu du 29/11/1539, A.D.L.A., B 2119). Il vivait toujours le 29 mars 1554, date à laquelle fut présenté un autre de ses aveux (Arch. Dr G, Sèvegrand)] son adjoinct, monté et armé en estat d'archer. Et appiert la déclaration tant d'il que dudict sieur de La Bourdonnaye.

Et a vériffié tenir en fief noble C III s. de rente. Et ledict de La Bourdonnaye cinquante livres de rente noble. Et des adjoinctz par luy requis sera faict raison. Et a faict le serment".

- Guillaume Pinczart : "Guillaume Pinczart se présente monté et armé en estat d'archer pour damoyselle Perrine de Cacé [Note : Le 21 janvier 1541 (nouveau style), Delle Perrine de Cacé, veuve d'écuyer Bonnabes du Chasteigner (+ novembre 1540), défunt seigneur de La Thébaudaye, présenta comme tutrice de François du Chasteigner, leur fils aîné et nouveau seigneur de La Thébaudaye, le minu ou inventaire des héritages laissés par son feu mari et tombés au rachat du duc (A. D. I. V. et Arch. Dr. Sévegrand)] dame de La Thébaudaye [Note : GUILLOTIN DE CORSON, « Note sur l'ancien manoir et les seigneurs de la Thébaudaye en Gévezé », B. M. S. A. I. V., t. XXXIII, 1903, p. 391] en son nom et tutrixe et curatrixe de son filz, Et appiert sa déclaration qui monte deux cens cinquante troys livres monnoye. Et a faict le serment".

- Bonnabes Piédevache : "Bonnabes Piédevache se présente monté et armé en estat d'archer pour Guillaume Piédevache son père sieur des Mesnilz. Et déclaire tenir unze vigns livres de rente. Et appiert sa déclaration. Et a faict le serment".

- Pierre de Sainct Jehan : "Pierre de Sainct Jehan [Note : Voir la déclaration présentée le 1er Juillet 1557 par noble homme Pierre de Saint-Jean, sieur du Haut-Sévigné (Gévezé), lors d'une montre ultérieure de l'évêché de Rennes] se présente à pied sans armes. Et dit seullement tenir en fieff noble environ doze livres. Et supplye des adjoinctz, offrant obéyr à ce que luy sera ordonné. Et a faict le serment. Et luy sera pourveu d'ajoinctz".

- Jehan Bonnyer : "Jehan Bonnyer se présente monté à cheval bien armé pour damoyselle Gillecte Le Bel dame de La Ripvière Tissue en son nom et tutrixe de ses enffens. Et a déclaré son revenu noble valloir cent livres de rente ou environ. Et a requis luy estre pourveu d'ajoinct du sieur de Sainct Ehan. Et a faict le serment".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.