|

Bienvenue chez les Alvernois |

GRAND-AUVERNE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Moisdon-la-Rivière

La commune

de Grand-Auverné ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de GRAND-AUVERNE

Grand-Auverné vient de "vernos" (aulne).

Près le Grand Moulin du Val, se trouve la butte du Trésor, où l'on voit des restes de retranchements romains et d'une voie romaine (la légende veut qu'un trésor y ait été caché). Près de là sont également des vestiges d'un ancien cimetière avec cercueils en schistes ardoisiers. On fait remonter ce cimetière à l'époque gallo-romaine.

En 1132, deux moines venant de l'abbaye de Pontron en Anjou (non loin de Loroux-Béconnais) s'adressent au curé d'Auverné nommé Rivalon (ou Rivallon) pour les guider dans la recherche d'un lieu isolé pour y installer une fondation nouvelle, celui-ci les conduit au "Vieux Melleray".

La paroisse de Grand-Auverné dépend, à l'origine, de la seigneurie de la Haie, mouvance de la baronnie de Vioreau. La châtellenie de Vioreau (en Joué), seigneurie nommée Joué (dès 1202) ou Vioreau-Joué, et propriété de Hervé de Joué à cette époque, s'étendait sur une vingtaine de paroisses (Joué, Abbaretz, Moisdon, Auverné, Melleray, Treffieux, Saint-Julien de Vouvantes, ...). Les familles Ancenis, Chateaubriand de Dinan, Montfort-Laval, Montmorency, Bourbon Condé s'y succèdent jusqu'à la Révolution. A la veille de la Révolution, on dénombre trois juridictions seigneuriales à Grand-Auverné : la Haie, le Val et la Rivière.Au bourg se trouvent les anciens manoirs de la Grée (XVIème siècle), de la Nantaie (XVIème siècle) avec un pavillon appelé le château Gaillard, du XVIIIème siècle.

La partie Est de la commune forme en 1793, la commune indépendante du Petit-Auverné et la chapelle Saint-Sulpice, succursale de Saint-Pierre d'Auverné depuis 1607, est érigée en église en 1801.

Des combats ont lieu au Moulin-Violette à la fin de février 1795 : 14 soldats du cantonnement de Moisdon sont assaillis par une quarantaine de Chouans.

Note 1 : le Cahier de doléances est rédigé par Bernard et Mélusseau, puis signé par Juston, Bodier, Louis Gautier et Mercerel. La paroisse du Grand-Auverné était dépourvue d'école en 1755 (Archives départementales, G. 56).

Note 2 : liste non exhaustive des maires de la commune du Grand-Auverné : Bernard de La Durantais (décédé en 1806), Claude Floret (époux de Cécile Ernoul), Ernoul de La Provoté (de 1832 à 1848, époux de Marie Dupin de La Ferrière), Blino, Pierre Rabu, Michel Gandon, Julien Robard (de 1872 à 1900), Charles de Saint-Amand (en 1900) puis son fils du château de Launay, Joseph Rochereau, M. de Kérangat, .....

Note 3 : liste non exhaustive des recteurs du Grand-Auverné : Guillaume Pohier de La Nantaie, Yvon de La Buffraye, Nicolas Bréhault (jusqu'en 1792), Bresdan (religieux de Melleray), Bréhault, Lelarge, Hervy, Mabit, Mahé, Cassard, Lehuédé, Boursier, Landais, ...

![]()

PATRIMOINE de GRAND-AUVERNE

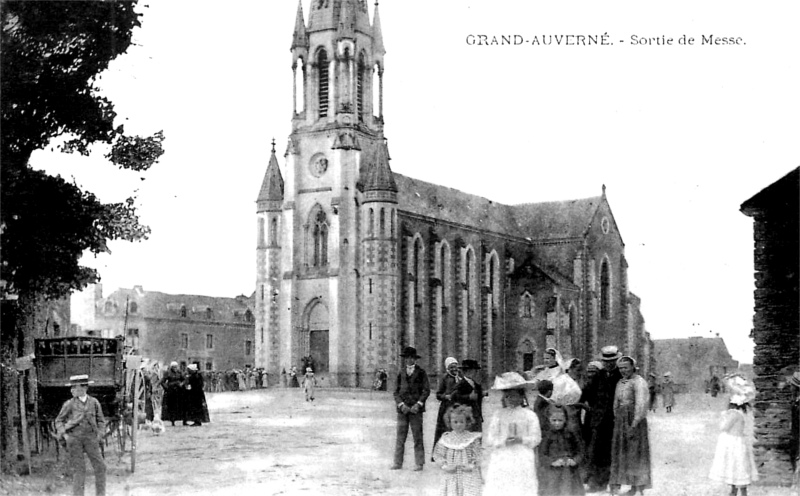

![]() l'église

Saint-Pierre et Saint-Paul (XIXème siècle). L'ancienne église du XIIIème siècle est détruite en

1879. Autour de l'ancienne église, il y avait une lisière sans aucunes

armes. Le vaste vitrail de l'ancienne église situé jadis derrière le

maître-autel portait des armes : "Au haut de la vitre sont les

armes de Châteaubriant. Et au-dessous, en parallèle, sont deux escussons,

l'un d'iceux écartelé, au premier et dernier, de gueules à la croix d'or

frettée d'azur (qui est la Rivière ancien), et aux deux autres : de

gueules à la croix d'argent pattée (qui est Rougé). Et l'autre escusson :

my-party desdites armes à la croix d'argent et de gueules à trois bandes

d'argent chargée d'hermines (qui est la Haye)" ;

l'église

Saint-Pierre et Saint-Paul (XIXème siècle). L'ancienne église du XIIIème siècle est détruite en

1879. Autour de l'ancienne église, il y avait une lisière sans aucunes

armes. Le vaste vitrail de l'ancienne église situé jadis derrière le

maître-autel portait des armes : "Au haut de la vitre sont les

armes de Châteaubriant. Et au-dessous, en parallèle, sont deux escussons,

l'un d'iceux écartelé, au premier et dernier, de gueules à la croix d'or

frettée d'azur (qui est la Rivière ancien), et aux deux autres : de

gueules à la croix d'argent pattée (qui est Rougé). Et l'autre escusson :

my-party desdites armes à la croix d'argent et de gueules à trois bandes

d'argent chargée d'hermines (qui est la Haye)" ;

![]() la

chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (XIXème siècle) d'Auvais. Lors de sa

restauration, la chapelle est dotée d'un legs par la famille Pineau-Tessier.

La statue de la Vierge à l'Enfant date de 1818 ;

la

chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (XIXème siècle) d'Auvais. Lors de sa

restauration, la chapelle est dotée d'un legs par la famille Pineau-Tessier.

La statue de la Vierge à l'Enfant date de 1818 ;

![]() la

chapelle Sainte-Anne (1820) située à La Bauche et édifiée en 1820 par la

famille Cellier-Marie ;

la

chapelle Sainte-Anne (1820) située à La Bauche et édifiée en 1820 par la

famille Cellier-Marie ;

![]() le

calvaire du Val Rochemort (époque gallo-romaine – XXème siècle), édifié

par l'abbé Le Huédé à l'emplacement d'un ancien cimetière celte ou

gallo-romain ;

le

calvaire du Val Rochemort (époque gallo-romaine – XXème siècle), édifié

par l'abbé Le Huédé à l'emplacement d'un ancien cimetière celte ou

gallo-romain ;

![]() le

calvaire (XVII-XVIIIème siècle) de Villechoux ;

le

calvaire (XVII-XVIIIème siècle) de Villechoux ;

![]() la

Bonne Croix (1782-1895-1990), édifiée en 1782 sur demande de Louise Dauffy.

Cette croix est saccagée en 1796 par les gardes nationaux puis relevée ;

la

Bonne Croix (1782-1895-1990), édifiée en 1782 sur demande de Louise Dauffy.

Cette croix est saccagée en 1796 par les gardes nationaux puis relevée ;

![]() le

château Gaillard (XVI-XVIIème siècle), situé au lieu-dit La Nantais. Propriété

de la famille Pohier au XVIIème siècle ;

le

château Gaillard (XVI-XVIIème siècle), situé au lieu-dit La Nantais. Propriété

de la famille Pohier au XVIIème siècle ;

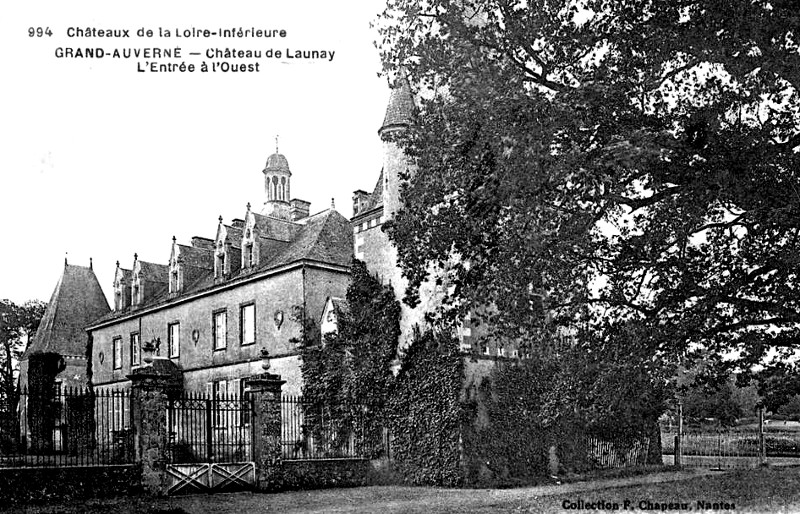

![]() le

château de Launay (XIXème siècle). Cet édifice dépendait jadis de la

seigneurie de Maupiron qui s'étendait sur Auverné et Moisdon-la-Rivière.

Le château est construit au XVIIème siècle par la famille Simon et

agrandi au XIXème siècle par Jules de

La Pilorgerie. Les familles des anciens propriétaires se déclinent à

partir de 1380 en Hazard, Rouxel, Trotereau du Palierne, Simon de Beauvais,

de Coussy, Simon, Le Gall, Simon de Launay, Macé de Vaudoré, puis (peut-être)

Landays du Pé, de Mailly, Bigot et (avec sécurité), Luette de la

Pilorgerie, Huau de St-Amant et enfin de St Georges jusque vers 1970. Depuis

1975, plusieurs familles s'y sont succédées ;

le

château de Launay (XIXème siècle). Cet édifice dépendait jadis de la

seigneurie de Maupiron qui s'étendait sur Auverné et Moisdon-la-Rivière.

Le château est construit au XVIIème siècle par la famille Simon et

agrandi au XIXème siècle par Jules de

La Pilorgerie. Les familles des anciens propriétaires se déclinent à

partir de 1380 en Hazard, Rouxel, Trotereau du Palierne, Simon de Beauvais,

de Coussy, Simon, Le Gall, Simon de Launay, Macé de Vaudoré, puis (peut-être)

Landays du Pé, de Mailly, Bigot et (avec sécurité), Luette de la

Pilorgerie, Huau de St-Amant et enfin de St Georges jusque vers 1970. Depuis

1975, plusieurs familles s'y sont succédées ;

![]() le

manoir de la Petite-Haie (XVI-XVIIème siècle). La seigneurie de La Haie ou

Haye donne son nom à une famille alliée à celle de Rougé, par le mariage

de Guillaume de Rougé, seigneur de Rougé et de Derval, avec Macée de la

Haye. La seigneurie de la Haie dépend

primitivement de celle de Vioreau. La maison seigneuriale de la Grande-Haie

est ensuite abandonnée pour un manoir édifié au lieu-dit la Petite-Haie. Entouré de hauts murs, il possède

un châtelet, un four à pain, des communs, un pigeonnier et une chapelle

privée. Propriété successive de Thibaud de La Haie (vers 1400), d'Hammel,

de Girard de Châteauvieux (directeur de forges), de Mézangé, des

Boisgelin de Cucé, Cathelinay de La Mostière, des Leroux, de

Rochebrune, Blancpain de Saint-Mars. A noter aussi que les Cathelinais Des

Marais ont demeuré un moment à la Petite-Haie (vers 1789 et le dernier

membre de la famille est mort en 1811).

Au fronton, d'une lucarne, il y avait encore en 1914, une tête de femme,

représentant Marie de Médicis ou Catherine ;

le

manoir de la Petite-Haie (XVI-XVIIème siècle). La seigneurie de La Haie ou

Haye donne son nom à une famille alliée à celle de Rougé, par le mariage

de Guillaume de Rougé, seigneur de Rougé et de Derval, avec Macée de la

Haye. La seigneurie de la Haie dépend

primitivement de celle de Vioreau. La maison seigneuriale de la Grande-Haie

est ensuite abandonnée pour un manoir édifié au lieu-dit la Petite-Haie. Entouré de hauts murs, il possède

un châtelet, un four à pain, des communs, un pigeonnier et une chapelle

privée. Propriété successive de Thibaud de La Haie (vers 1400), d'Hammel,

de Girard de Châteauvieux (directeur de forges), de Mézangé, des

Boisgelin de Cucé, Cathelinay de La Mostière, des Leroux, de

Rochebrune, Blancpain de Saint-Mars. A noter aussi que les Cathelinais Des

Marais ont demeuré un moment à la Petite-Haie (vers 1789 et le dernier

membre de la famille est mort en 1811).

Au fronton, d'une lucarne, il y avait encore en 1914, une tête de femme,

représentant Marie de Médicis ou Catherine ;

![]() le

manoir du Val (XVIIème siècle). Propriété

successive des familles Rouxel (Olivier Rouxel, en 1440), La Bernadaye, Hamel. La famille Hamel se prénomme

par la suite Duhamel de La Bothelière et conserve le manoir jusqu'au XXème

siècle. En 1812, Louise Colin de La Biochais, épouse de Jean Marie Duhamel

de La Bothelière, décède à 35 ans. Jean Marie Duhamel de La Bothelière

décède en 1838 (il avait épousé en secondes noces, Angélique du

Boispéan). Une demoiselle Duhamel de La Bothelière épouse Picot de Plédran ;

le

manoir du Val (XVIIème siècle). Propriété

successive des familles Rouxel (Olivier Rouxel, en 1440), La Bernadaye, Hamel. La famille Hamel se prénomme

par la suite Duhamel de La Bothelière et conserve le manoir jusqu'au XXème

siècle. En 1812, Louise Colin de La Biochais, épouse de Jean Marie Duhamel

de La Bothelière, décède à 35 ans. Jean Marie Duhamel de La Bothelière

décède en 1838 (il avait épousé en secondes noces, Angélique du

Boispéan). Une demoiselle Duhamel de La Bothelière épouse Picot de Plédran ;

![]() l'ancien

manoir de La Rivière, situé jadis en bordure du Nilan dont les eaux

alimentés les douves. Il y avait une chapelle et une fuie. Il subsiste

semble-t-il un simple oratoire. La seigneurie de la Rivière, dite la

Rivière en Haut-Bois, appartient successivement aux familles de la

Rivière, Menguy dit de la Rivière, et Anger ou Angier (Isabeau de la

Rivière ayant épousé Gilles Menguy, qui prend le nom de la Rivière, et

Jeanne de la Rivière s'étant unie à Jean Angier). Les seigneurs de La Rivière avaient de

hautes charges à la Cour des ducs Jean V et François II. Leurs héritiers

sont les Angier de Crapado, seigneurs de la Chauvelière et de Crapado (en

1664), de La Bourdonnaye, de Viarmes et Camus de La

Guibourgère. A la tête de la juridiction de la Rivière d'Auverné se

trouvaient les Bongérard, Rouesné, Montigné, et pour la partie le "Haut-Bois"

(située sur Saint-Julien), les Robin, Mélusseau, Juston, Cathélinay de La

Mostière. A noter que René Angier (ou Anger), seigneur de la Rivière, de

Crapado et de la Chauvelière avait épousé, vers 1530, Louise de Scepeaux ;

l'ancien

manoir de La Rivière, situé jadis en bordure du Nilan dont les eaux

alimentés les douves. Il y avait une chapelle et une fuie. Il subsiste

semble-t-il un simple oratoire. La seigneurie de la Rivière, dite la

Rivière en Haut-Bois, appartient successivement aux familles de la

Rivière, Menguy dit de la Rivière, et Anger ou Angier (Isabeau de la

Rivière ayant épousé Gilles Menguy, qui prend le nom de la Rivière, et

Jeanne de la Rivière s'étant unie à Jean Angier). Les seigneurs de La Rivière avaient de

hautes charges à la Cour des ducs Jean V et François II. Leurs héritiers

sont les Angier de Crapado, seigneurs de la Chauvelière et de Crapado (en

1664), de La Bourdonnaye, de Viarmes et Camus de La

Guibourgère. A la tête de la juridiction de la Rivière d'Auverné se

trouvaient les Bongérard, Rouesné, Montigné, et pour la partie le "Haut-Bois"

(située sur Saint-Julien), les Robin, Mélusseau, Juston, Cathélinay de La

Mostière. A noter que René Angier (ou Anger), seigneur de la Rivière, de

Crapado et de la Chauvelière avait épousé, vers 1530, Louise de Scepeaux ;

![]() la

maison Haute (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Grande-Haie ;

la

maison Haute (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Grande-Haie ;

![]() la

Grée du Gué (XVIIème siècle) ;

la

Grée du Gué (XVIIème siècle) ;

![]() le

Grand Auvais (XVII-XVIIIème siècle) ;

le

Grand Auvais (XVII-XVIIIème siècle) ;

![]() le

Palis (XVIII-XIXème siècle), situé au Val ;

le

Palis (XVIII-XIXème siècle), situé au Val ;

![]() l'abris

et enclos à Porcs (XVIII-XIXème siècle), situés à Le Porche ;

l'abris

et enclos à Porcs (XVIII-XIXème siècle), situés à Le Porche ;

![]() l'ancien

moulin

de la Forge-Neuve ;

l'ancien

moulin

de la Forge-Neuve ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de GRAND-AUVERNE

En plus des seigneuries de la Haie, du Val et de la Rivière, on trouve le domaine de Launay-Hasard avec ses six métairies (propriété des Macé du Vaudoré, puis des Landays du Pê, de Mailly, Bigot, Luette de La Pilorgerie). Parmi les autres terres nobles on trouve les Epinards (aux de Bégasson), Villechoux (aux Le Maignon d'Heurtebise), Villeneuve (aux Rabu, Mélusseau et Ruelle). On trouve aussi à Auverné la seigneurie de Champeaux, qui appartient à une branche cadette de la famille de Rougé, alliée aux de la Rivière;

Il a existé en Bretagne plusieurs familles d'ancienne noblesse du nom de Champeaux. La seule de ces familles qui subsistât au XVIIIème siècle portait pour armes : d'hermines à un lion de gueules, armé et couronné de sable. Elle avait eu pour berceau une seigneurie de son nom située dans la paroisse d'Auverné, au diocèse de Rennes. Elle fut maintenue dans sa noblesse par arrêt de 1668 après avoir justifié sa filiation depuis Jean de Champeaux, notaire de cour séculière, qui avait épousé vers 1460 Renée Meschinot. Charles de Champeaux, sieur du Greix, marié en 1628 à Marie Charette, fut nommé chevalier de l'Ordre du Roi en 1658. Jean-Baptiste de Champeaux, décédé en 1780, fut conseiller au Parlement de Bretagne. Cette famille de Champeaux paraît avoir eu pour dernière représentante Jeanne de Champeaux qui, étant veuve de M. de Sécillon, fut guillotinée à Lorient en février 1794.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.