|

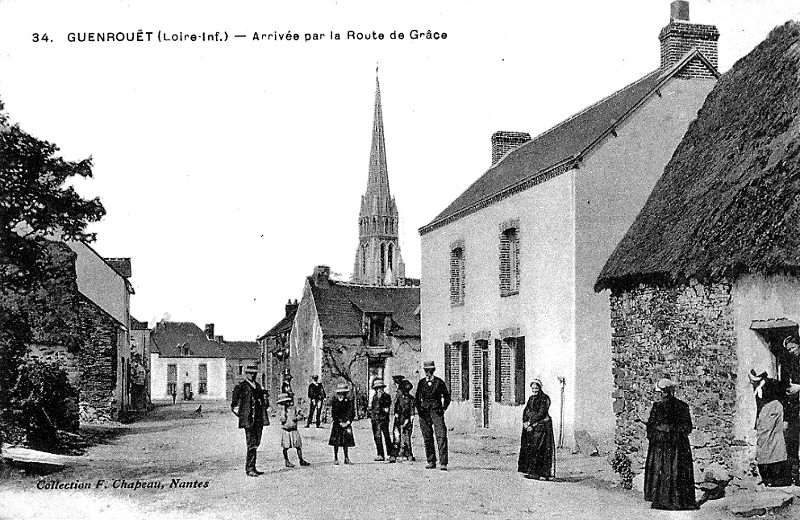

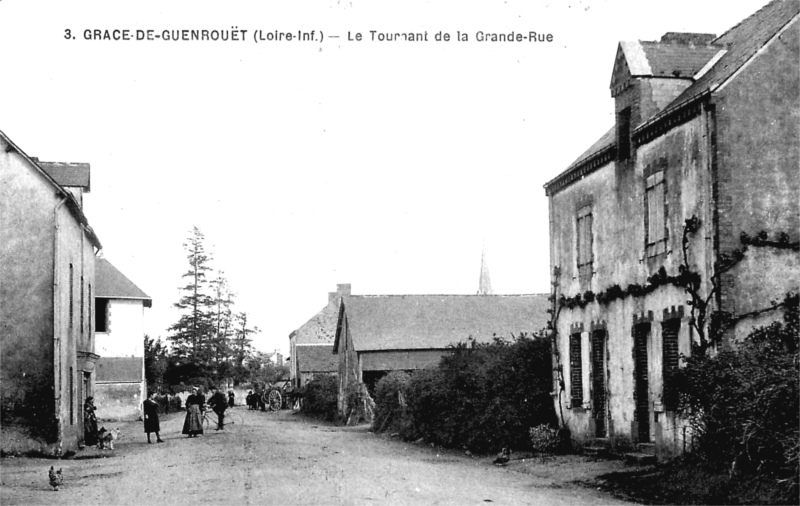

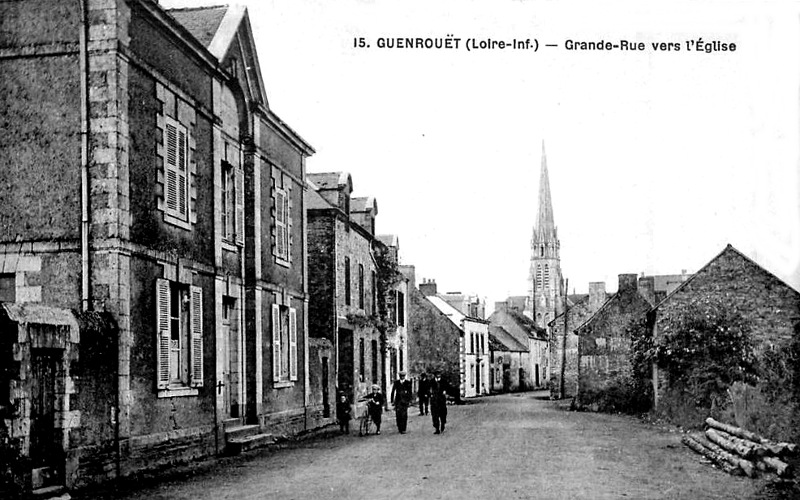

Bienvenue chez les Guérinois |

GUENROUET |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Gildas-des-Bois

La commune

de Guenrouët ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de GUENROUET

Guenrouët vient, semble-t-il, de Gwenreth Ier, reine de Bretagne au IXème siècle. Le roi breton Salomon fit enterrer sa femme Gwenreth dans l'abbaye de Plélan le Grand, à côté de Saint Conwoïon, abbé de l'abbaye de Redon.

La paroisse de Guenrouët aurait été fondée à la fin du IXème siècle par Alain le Grand qui aurait édifié un château, au moment des invasions normandes, au lieu-dit "Cé" ou "Se", c'est-à-dire actuellement, à Saint-Clair, à quelques centaines de mètres, en face du bourg de Guenrouët, sur le rocher dominant l'Isac côté Plessé. Un village nommé Chastelier est situé à 400 mètres à l'Est du château. On distinguait d'ailleurs encore au XIXème siècle un pentagone irrégulier délimitant l'emplacement des tours qui occupaient les quatre angles. Il vint souvent habiter ce château où il reçut même le fils du roi de France, Charles le Chauve. Trois chartes (datées du début du Xème siècle) d'Alain le Grand, roi de Bretagne, parlent du château sous le nom de "Castrum Seium". Ce château avait été dévasté et détruit par les Normands qui s'étaient établis à l'embouchure de la Loire. Certains historiens estiment que "Se" était à l'origine un camp romain qui commandait le passage de la rivière l'Isac (il y aurait eu un pont de bois à cette époque). Mais la paroisse de Guenrouët n'apparaît que vers le XIème siècle, sur des écrits comme les Cartulaires des Monastères.

Le territoire de Guenrouët est divisé au X-XIème siècle en trois parties : la plus importante (environ les 2/3 du territoire) dépend de la seigneurie de Fresnay ou Fresnaie en Plessé, le reste étant partagé entre deux baronnies, de Pontchâteau et de La Roche-Bernard. La seigneurie de Lévrisac (dépendant de Fresnaie) apparaît au XIIème siècle et celle de L'Ongle ou Longle apparaît au tout début du XIVème siècle. Au XIIème siècle, le territoire appartenant à La Roche Bernard est donné à l'abbaye de Redon, en même temps que le territoire actuel de Saint-Gildas-des-Bois, où est construite une abbaye. A partir de ce moment, l'abbaye de Saint-Gildas-des-Bois succède donc à La Roche-Bernard comme seigneurie d'une partie de la paroisse de Guenrouët. A la même époque, vers 1140, les terres de Bolohel (Bolhet) bordant les marais du Brivet, sont données par le duc de Bretagne, Conan le Gros, fils d'Alain Fergent, à l'abbaye de Buzay, fondée par sa mère Hermengarde (ou Hermen-Garde) d'Anjou quelques années plus tôt. Vers 1300, la seigneurie de Longle (ou L'Ongle), dont dépend environ la moitié de la paroisse, est vassale, elle aussi de la seigneurie de Fresnaie ou Fresnay.

Au XVème siècle, la paroisse de Guenrouët est constituée des seigneuries de Lévrisac, de Longle, d'une partie de la baronnie de Pontchâteau, des terres de Bolohel appartenant à l'abbaye de Buzay, et d'un quart de son territoire dépendant de l'Abbaye de Saint-Gildas-des-Bois. La seigneurie de Longle dont dépendait le bourg de Guenrouët et son église, vit naître, dit-on, vers 1572, Guy Eder de la Fontenelle (ou Fontanelle), plus connu sous le nom de "La Fontenelle" ou "La Fontanelle", bandit qui rançonna et mis à sac les régions bretonnes du Léon et de Cornouaille, pendant les guerres de Religion sous prétexte de défendre la Ligue. Il fut pris, puis amnistié en 1598 par Henri IV, qui le nomma gouverneur de Douarnenez. Condamné pour conspiration, il fut décapité en place de Grève à Paris le 27 septembre 1602. La famille Eder de Beaumanoir de la Fontenelle resta à Longle jusqu'en 1640 environ, ensuite la seigneurie fut vendue à René du Cambout de Coislin, vicomte de Carheil en Plessé. La seigneurie de Lévrisac tomba également dans le domaine de Carheil par une donation de Jamet du Dréseuc, seigneur de Lévrisac, à Guillaume de Carheil en 1468. La terre de Bolohel était aussi vendue par les moines du Buzay à François du Cambout, seigneur de Carheil en 1565. Ce qui fait que, au milieu du XVIIème siècle, la paroisse de Guenrouët était constituée de près de trois quart de son territoire dépendant de la vicomté de Carheil et à peu près un quart du territoire restait à l'abbaye de Saint-Gildas-des-Bois et une partie dépendait toujours de la baronnie de Pontchâteau. Cette situation dura jusqu'à la Révolution. La haute justice de Carheil s'exerçant au bourg de Guenrouët, comprenait à peu près la totalité de cette paroisse et s'étendait en celles de Plessé, Bouvron et le Quilly. Le dimanche « le plus prochain de la feste des Rois », le dernier marié de la paroisse de Guenrouët devait, sous peine de 60 sous d'amende, présenter au seigneur de Carheil « audit bourg de Guenrouët, à la passée accoustumée pour faire les proclamations de justice et à l'issue de la grande messe » une soule pour divertir la jeunesse.

Guenrouët est chef-lieu de canton de 1790 à l'an VIII. Un contingent de troupes est cantonné au presbytère qui venait d'être construit en 1780. En 1790, Thomas Lebeau est curé de la paroisse de Guenrouët, Pierre Etourmil, Mathurin Landron et Guillaume Legrand sont vicaires. Guillaume Legrand fait partie des quatre vingt quatre prêtres qui ont été embarqués le 16 novembre 1793 sur "Le Gloire" pour être noyés dans la Loire. Pierre Etourmil est fusillé dans les bois de Longle en mai 1796.

L'enclave de Peslan, village qui faisait parti jadis de la commune de Plessé, a été ajouté vers 1820 à la commune de Guenrouët.

Note : Instruction publique à Guenrouët. — La décision épiscopale qui fonda l'école des garçons de Guenrouët est du 22 octobre 1751 (Table des actes du secrétariat – Archives départementales, G. 63). Le légal Raoul de la Haie, dont l'annexion fut accordée par l'Evêché et ratifiée par arrêt du Parlement du 10 octobre 1752, se composait d'une maison de quatre pièces avec cave et grenier et d'une pièce de terre en labour. A cette occasion, le marquis de Coislin donna 10 journaux de terre, afin de constituer un traitement convenable au régent (Registre des délibérations de 1751 - Archives communales). Tous ces fonds réunis ne formaient pas une dotation suffisante. Alors les paroissiens déclarèrent que chaque écolier paierait une rétribution honnête. La délibération relative à cet établissement porte que, suivant les termes de l'arrêt de la Cour, le titulaire sera prêtre, qu'il sera présenté par les habitants, de concert avec le recteur, et que le consentement de l'évêque sera nécessaire pour le révoquer. Un état dressé après 1790 nous apprend que l'instruction devait être gratuite (Carton instruction – Archives départementales, L). (L. Maître).

![]()

PATRIMOINE de GUENROUET

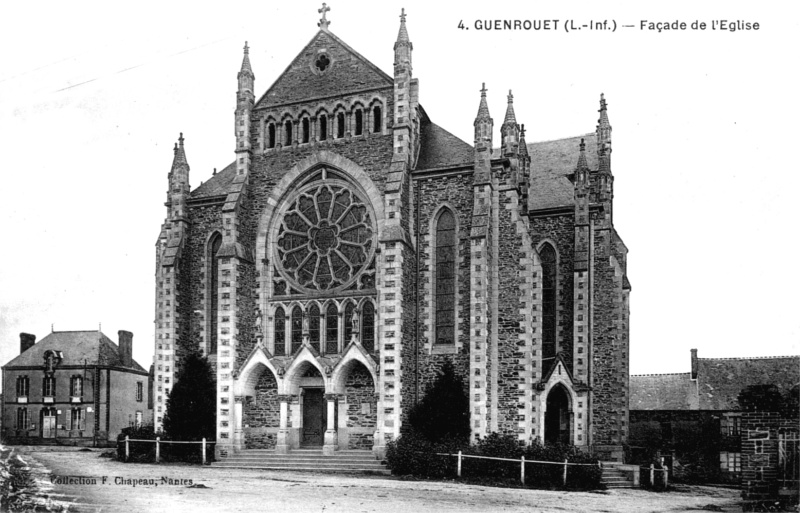

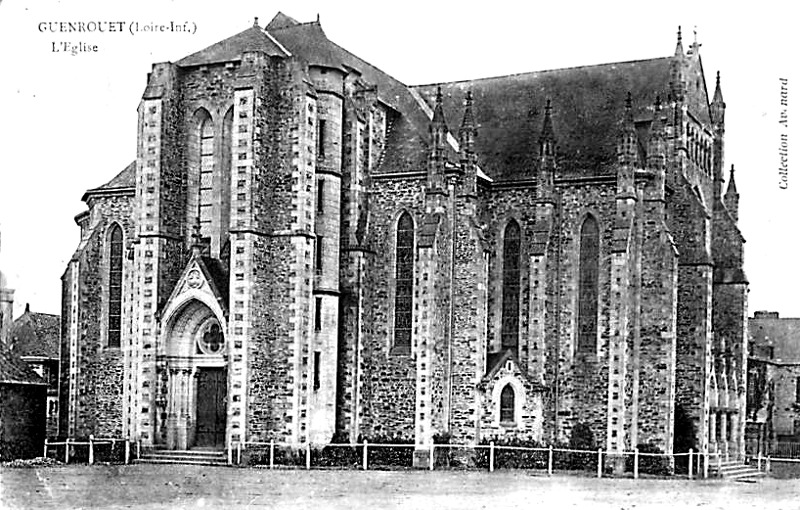

![]() l'église

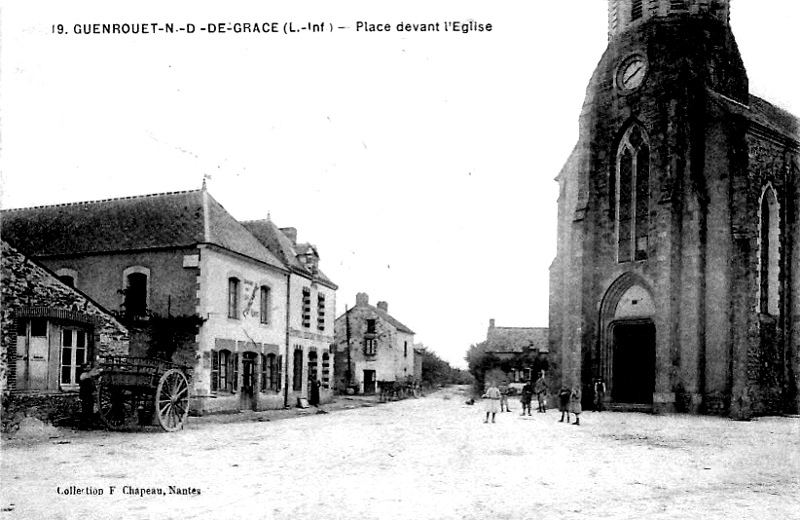

Saint-Hermeland (1896-1910-1951). L'église actuelle remplace une ancienne église du XIème siècle. La première pierre

de l'église actuelle est posée en 1892.

Les travaux de l'église s'achèvent en 1896. Le clocher est édifié plus tard, en 1910. La chaire

date de 1909 et comporte des sculptures représentant les quatre

évangélistes. Les vitraux, représentant "Saint Clair", "La

Passion du Christ" et "la Vierge", datent du XXème siècle

(vers 1951). Messire de Carheil était seigneur fondateur et prééminencier

de l'église de Guenrouët et de la chapelle de Notre-Dame de Grâce, sise

en Guenrouët ("là étaient aux chanceaux ses armoiries, bancs à

queue et pierres tombales"). Les armoiries des seigneurs de Guenrouët, Pierre du Cambout,

se trouvaient jadis dans la chapelle de Saint-Justin faisant partie de

l'église paroissiale sur une pyramide qu'un couvreur du village de Longle

était chargé de détruire le 30 juin 1790. Des boîtes en forme de coeur

renfermant les cendres de Jacques et d'Armand du Cambout avaient été mises

à jour et envoyés dans la chapelle du château de Carheil sur demande de

Anne Françoise Charette de Briord, épouse de Pierre du Cambout ;

l'église

Saint-Hermeland (1896-1910-1951). L'église actuelle remplace une ancienne église du XIème siècle. La première pierre

de l'église actuelle est posée en 1892.

Les travaux de l'église s'achèvent en 1896. Le clocher est édifié plus tard, en 1910. La chaire

date de 1909 et comporte des sculptures représentant les quatre

évangélistes. Les vitraux, représentant "Saint Clair", "La

Passion du Christ" et "la Vierge", datent du XXème siècle

(vers 1951). Messire de Carheil était seigneur fondateur et prééminencier

de l'église de Guenrouët et de la chapelle de Notre-Dame de Grâce, sise

en Guenrouët ("là étaient aux chanceaux ses armoiries, bancs à

queue et pierres tombales"). Les armoiries des seigneurs de Guenrouët, Pierre du Cambout,

se trouvaient jadis dans la chapelle de Saint-Justin faisant partie de

l'église paroissiale sur une pyramide qu'un couvreur du village de Longle

était chargé de détruire le 30 juin 1790. Des boîtes en forme de coeur

renfermant les cendres de Jacques et d'Armand du Cambout avaient été mises

à jour et envoyés dans la chapelle du château de Carheil sur demande de

Anne Françoise Charette de Briord, épouse de Pierre du Cambout ;

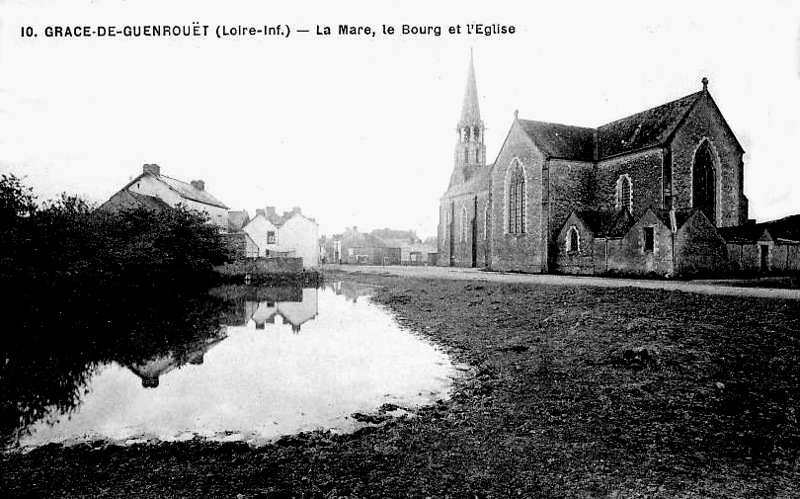

![]() l'église

Notre-Dame-de-Grâce (1952), œuvre de l'architecte Georges Ganucheau. L'église

actuelle remplace l'église primitive détruite durant la guerre 1940-1944

lors des combats de la poche de Saint-Nazaire. Les statues qui ornent le

sanctuaire sont l'œuvre de l'artiste Fréour. Le retable de l'ancienne

chapelle Notre-Dame-de-Grâce (aujourd'hui au musée Dobrée de Nantes) date

du XVIème siècle. La fresque "Notre-Dame-de-Grâce", œuvre du

peintre Pierre Bouchaud, date du XXème siècle (vers 1952). La station de

Chemin de Croix, œuvre du sculpteur Pierre Bouchaud, date de 1955 ;

l'église

Notre-Dame-de-Grâce (1952), œuvre de l'architecte Georges Ganucheau. L'église

actuelle remplace l'église primitive détruite durant la guerre 1940-1944

lors des combats de la poche de Saint-Nazaire. Les statues qui ornent le

sanctuaire sont l'œuvre de l'artiste Fréour. Le retable de l'ancienne

chapelle Notre-Dame-de-Grâce (aujourd'hui au musée Dobrée de Nantes) date

du XVIème siècle. La fresque "Notre-Dame-de-Grâce", œuvre du

peintre Pierre Bouchaud, date du XXème siècle (vers 1952). La station de

Chemin de Croix, œuvre du sculpteur Pierre Bouchaud, date de 1955 ;

![]() la

chapelle Saint-Sébastien (1752-1930), située à Bolhet et édifiée à l'initiative du

prêtre Yves Merci. Détruite par un incendie durant la Révolution, elle

est restaurée en 1801 ;

la

chapelle Saint-Sébastien (1752-1930), située à Bolhet et édifiée à l'initiative du

prêtre Yves Merci. Détruite par un incendie durant la Révolution, elle

est restaurée en 1801 ;

![]() la

chapelle Sainte-Anne-du-Cougou (XVIIIème siècle - 1919), édifiée à l'initiative de

Guillaume Legrand (prêtre et instituteur de Guenrouët), noyé à

Nantes le 16 novembre 1793, sur ordre du proconsul Jean Baptiste

Carrier. La statue de Sainte Anne est mutilée par les Bleus durant la Révolution ;

la

chapelle Sainte-Anne-du-Cougou (XVIIIème siècle - 1919), édifiée à l'initiative de

Guillaume Legrand (prêtre et instituteur de Guenrouët), noyé à

Nantes le 16 novembre 1793, sur ordre du proconsul Jean Baptiste

Carrier. La statue de Sainte Anne est mutilée par les Bleus durant la Révolution ;

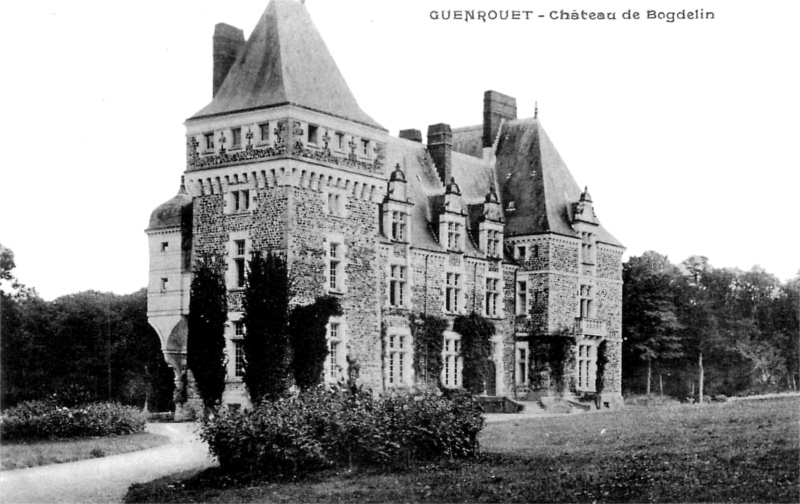

![]() le

château de Bogdelin (1830-1840), propriété de la famille de La Motte ;

le

château de Bogdelin (1830-1840), propriété de la famille de La Motte ;

![]() la

fontaine Notre-Dame-de-Grâce, située à Riavau ;

la

fontaine Notre-Dame-de-Grâce, située à Riavau ;

![]() 9

moulins

dont celui de Rialand, de La Justice, de l'Ongle (XIXème siècle), des

Bolhet, de Maudoue, de Barel, du Haut-Breil. On parle aussi du moulin de Botehel ;

9

moulins

dont celui de Rialand, de La Justice, de l'Ongle (XIXème siècle), des

Bolhet, de Maudoue, de Barel, du Haut-Breil. On parle aussi du moulin de Botehel ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

relais de diligence (XVIII-XIXème siècle) ;

l'ancien

relais de diligence (XVIII-XIXème siècle) ;

![]() l'ancienne

voie romaine, dite le Blain à Noyalo ;

l'ancienne

voie romaine, dite le Blain à Noyalo ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de GUENROUET

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.