|

Bienvenue chez les Guichenais |

GUICHEN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Guichen

La

commune de Guichen ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de GUICHEN

Guichen vient du breton "gwic" (agglomération) et "ken" (vieux).

La paroisse de Guichen est citée dès 1101. Une tradition affirme que l'église primitive était au village de Saint-Marc. L'église de Guichen appartient en 1122 à l'abbaye Saint-Melaine de Rennes : elle est reconstruite en grande partie vers 1620.

Quoique le nom de Guichen, dérivant du breton et signifiant vieux bourg (Gwik hen), semble donner à cette localité une assez haute antiquité, il faut bien avouer qu'aucune mention de cette paroisse n'est faite dans nos chartes avant le XIIème siècle. Elle apparaît pour la première fois en 1101, à propos de la fondation du prieuré de Saint-Sauveur de Lohéac. Gaultier, seigneur de Lohéac, donna en effet aux Bénédictins de Redon, qu'il venait d'appeler dans ses terres, ses revenus du port de Glanret, sa part du moulin du même nom et une partie des dîmes de Guichen : « Duas partes decime de plebe que dicitur Guischen, et quicquid redditus habebat de portu qui vocitatur Glanret, et partem suam de molendino quod illic est » (Cartulaire de l'abbaye de Redon, 319). Toutefois l'action des moines de Redon ne fut pas, semble-t-il, de longue durée à Guichen, leurs frères de Saint-Melaine ayant eux-mêmes un prieuré dans cette paroisse. Nous voyons, en effet, dès 1122 Donoald, évêque d'Aleth, confirmer l'abbaye de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Guichen, « ecclesiam de Guichenio » ; les évêques de Saint-Malo successeurs de ce prélat, l'archevêque de Tours et les Papes firent la même chose. Aussi en 1679 l'abbé de Saint-Melaine présentait-il encore le recteur de Guichen et recueillait-il les dîmes de cette paroisse « pour la plus grande partie, l'évêque n'en ayant qu'une petite portion » (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine - Pouillé de Saint-Malo). En 1730, le recteur de Guichen déclara n'avoir que 520 livres de rente, mais le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) lui en attribue 1 200 livres. En 1790, le recteur, M. Jehannin, fit la déclaration suivante : Presbytère et pourpris, 40 livres de rente ; — portion congrue payée par l'abbaye de Saint-Melaine, 500 livres ; — dîmes novales, 478 livres. — Total du revenu brut, 1 018 livres. De nos jours, Guichen a perdu de son importance par suite de l'érection de la paroisse de Pontréan, distraite de son territoire en 1858 (Pouillé de Rennes).

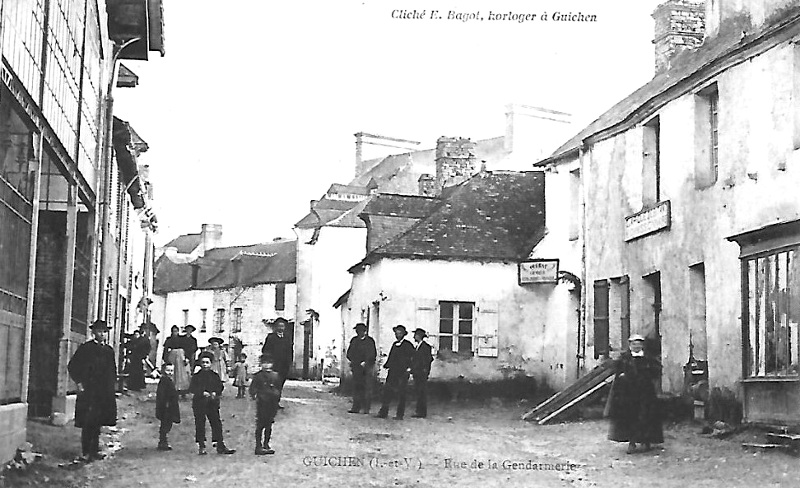

On trouve à Guichen deux grandes seigneuries : celle de La Grésillonnais et celle de Bagatz qui possédaient toutes les deux un droit de haute justice. On voyait autrefois dans le bourg de Guichen l'auditoire, la prison et les ceps et colliers de la seigneurie de Guichen. La châtellenie de Guichen a été créée en 1678 pour Luc du Bouëxic par la réunion des seigneuries de la Lande, de la Grésillonnais et des Huguetières. La paroisse de Guichen dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo.

On rencontre les appellations suivantes : Guischen (en 1101), Guichenium (en 1122), Guichein (en 1185), Guichen (en 1271).

Note 1 : Le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) mentionne à Guichen "une maîtresse d'école nouvellement fondée par M. de Guichen", seigneur de la paroisse (Pouillé de Rennes).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Guichen : Mathurin de Trélan (résigna en faveur du suivant). Guillaume Le Marchand (pourvu en cour de Rome vers 1560, résigna peu après). Guillaume Roger (pourvu en 1560, résigna en 1571). Guillaume Garnier (pourvu en 1571, résigna en 1574). Etienne Bourcier (il prit possession le 28 mai 1574 et résigna en 1580). Jean Le Sourt (il fut pourvu le 14 mai 1580). Jean Huet (décédé en 1593). Philippe Boisnel (il prit possession le 17 novembre 1593). Jean Cherel (il permuta avec le suivant). Jean-Guillaume Jumel (précédemment recteur de Pléchâtel, prit possession le 26 juin 1606 et résigna en faveur du suivant). Robert Le Viel (il prit possession le 4 juillet 1610). Guillaume Martin (il était, dit-on, recteur dès 1616 ; décédé en 1653). Mathieu Crespel (présenté par l'abbé de Saint-Melaine et refusé par l'évêque, qui nomma recteur François Le Maire, se fit pourvoir en cour de Rome et prit possession le 14 juin 1653 ; décédé en 1678). Louis Chesnel (présenté par l'abbé de Saint-Melaine, fut pourvu le 4 décembre 1678 ; il résigna en faveur du suivant). Joseph Chesnel (il fut pourvu le 12 mars 1696 ; décédé en 1707). René Crespel (présenté par l'abbé de Saint-Melaine, fut pourvu le 10 janvier 1708, mais ne resta pas). Pierre Cornu (présenté par l'abbé de Saint-Melaine et refusé par l'évêque, se fit pourvoir ailleurs en 1709, mais résigna peu après). Pierre-Paul Malherbe (il fut pourvu le 25 juin 1709 ; décédé en 1719). Pierre Panaiget (il fut pourvu le 11 octobre 1719 ; décédé en 1741). Jacques Rosselin (il fut pourvu le 22 octobre 1741 ; décédé en 1764). Olivier Simon (il fut pourvu le 6 décembre 1764 ; décédé en 1782). Pierre-François Jehannin (pourvu le 6 mai 1782, gouverna jusqu'à la Révolution et fut réinstallé en 1803 ; décédé en 1816). Pierre Eon, chanoine honoraire (1816, décédé en 1859). Jean Bernard (1859-1882). Jean-Marie David (à partir de 1882), .....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Guichen en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Guichen en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de GUICHEN

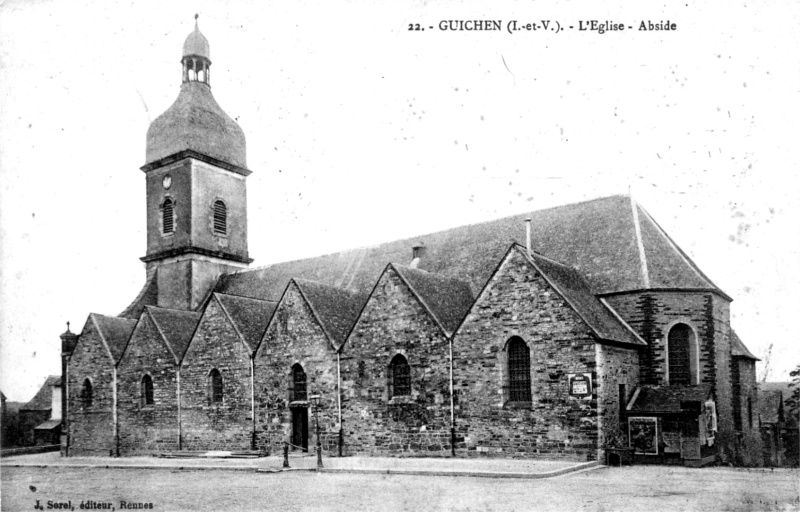

![]() l'église

Saint-Martin (XVII-XIXème siècle), restaurée au XIXème siècle par les

architectes Loivet et Charles Langlois. L'église mentionnée en 1122 est

reconstruite en grande partie vers 1610. Elle est réaménagée au XIXème

siècle. Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de Guichen offre peu

d'intérêt ; c'est une construction du XVIIème siècle composée de trois

nefs avec un choeur en hémicycle ; toutes les ouvertures en sont cintrées.

Sur le tirant placé à l'entrée du sanctuaire on lisait naguère : 1609,

1610, 1611 l'église de Guichen a esté faict réédifier et rebastir par

maistre Jacques Blouet, sieur du Portal, conducteur et miseur de l'oeuvre.

Sous le maître-autel, une pierre de tuffeau portait cette autre inscription

: Ceste pierre a esté posée par Jean Blouet, sieur des Rochettes, le 24

mars 1646. La tour était jadis au milieu du bas-côté septentrional ;

en 1838 on la démolit pour la reconstruire au bas de la grande nef, on

refit en même temps ce bas-côté du Nord et on allongea tout l'édifice.

Le choeur fut également rebâti et agrandi en 1843. On remarque en cette église

un assez joli confessionnal du XVIIème siècle. Les confréries du

Saint-Sacrement et du Rosaire existaient en l'église de Guichen au

XVIIIème siècle. On y desservait aussi plusieurs fondations telles que

celle de la lampe et du luminaire de Notre-Dame, et surtout une chapellenie

fort antique appelée vulgairement le prieuré de Saint-Louis. Cette dernière

était une fondation faite par les seigneurs de la Lande, jadis très-puissants

à Guichen, où ils possédaient les manoirs de la Lande et de la Grézillonnaye;

aussi dans les derniers siècles les seigneurs de la Grézillonnaye présentaient-ils

à ce bénéfice. Au XVIème siècle, cette chapellenie était desservie en

l'église dans la chapelle Saint-Louis, mais au XVIIIème siècle elle avait

été transférée à la chapelle du manoir de la Grézillonnaye. Outre

l'autel Saint-Louis, l'église de Guichen avait aussi en 1780 les autels de

Saint-Nicolas et de Saint-Luc. En 1695, la duchesse de Mortemart prétendait

au droit de supériorité en cette église à cause de sa châtellenie de Bréal

; mais vers le même temps, en 1679, Luc du Bouëxic, seigneur de la Grézillonnaye,

déclarait de son côté qu'à cause de son fief des Huguetières il avait

droit à tous les honneurs en l'église de Guichen « comme seigneur supérieur

et fondateur d'icelle, y ayant ceinture hors et dedans, banc et enfeu

prohibitif avec armoiries en relief, prières nominales et autres prééminences

d'église » . A noter qu'en 1185, le pape Luce III confirma l'abbaye de

Saint-Melaine dans la possession de l'église de Guichen et de la chapelle

Saint-Martin, « ecclesiam de Guichein cum capella Sancti Martini »

(Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine). Au XVIIème siècle, les moines

de Saint-Melaine rappelaient encore dans leurs Pouillés leurs droits

« sur l'église de Guichen et la chapelle de Saint-Martin ». Comme

l'église actuelle de Guichen est depuis plusieurs siècles sous le

patronage de saint Martin, on en conclut qu'à l'origine elle devait être

la chapelle priorale desservie par les moines, alors qu'une autre église

paroissiale existait sous un autre vocable (Pouillé de Rennes). L'église

actuelle comprend une nef avec deux collatéraux à pignons séparés,

et un choeur à pans coupés. Le mur d'enceinte date de 1814. Le tabernacle date de 1818. Le chœur

date de 1843. La tour date de 1838. Le collatéral sud date du XVIIème

siècle. Le confessionnal et le retable abritant un tableau central

représentant la Vierge à l'Enfant datent du XVIIème siècle. La

chaire, surmontée d'un ange, date de 1856. Le retable du maître-autel date de 1843. L'église conserve quelques anciennes

statues en bois, oeuvre du sculpteur Millet ;

l'église

Saint-Martin (XVII-XIXème siècle), restaurée au XIXème siècle par les

architectes Loivet et Charles Langlois. L'église mentionnée en 1122 est

reconstruite en grande partie vers 1610. Elle est réaménagée au XIXème

siècle. Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de Guichen offre peu

d'intérêt ; c'est une construction du XVIIème siècle composée de trois

nefs avec un choeur en hémicycle ; toutes les ouvertures en sont cintrées.

Sur le tirant placé à l'entrée du sanctuaire on lisait naguère : 1609,

1610, 1611 l'église de Guichen a esté faict réédifier et rebastir par

maistre Jacques Blouet, sieur du Portal, conducteur et miseur de l'oeuvre.

Sous le maître-autel, une pierre de tuffeau portait cette autre inscription

: Ceste pierre a esté posée par Jean Blouet, sieur des Rochettes, le 24

mars 1646. La tour était jadis au milieu du bas-côté septentrional ;

en 1838 on la démolit pour la reconstruire au bas de la grande nef, on

refit en même temps ce bas-côté du Nord et on allongea tout l'édifice.

Le choeur fut également rebâti et agrandi en 1843. On remarque en cette église

un assez joli confessionnal du XVIIème siècle. Les confréries du

Saint-Sacrement et du Rosaire existaient en l'église de Guichen au

XVIIIème siècle. On y desservait aussi plusieurs fondations telles que

celle de la lampe et du luminaire de Notre-Dame, et surtout une chapellenie

fort antique appelée vulgairement le prieuré de Saint-Louis. Cette dernière

était une fondation faite par les seigneurs de la Lande, jadis très-puissants

à Guichen, où ils possédaient les manoirs de la Lande et de la Grézillonnaye;

aussi dans les derniers siècles les seigneurs de la Grézillonnaye présentaient-ils

à ce bénéfice. Au XVIème siècle, cette chapellenie était desservie en

l'église dans la chapelle Saint-Louis, mais au XVIIIème siècle elle avait

été transférée à la chapelle du manoir de la Grézillonnaye. Outre

l'autel Saint-Louis, l'église de Guichen avait aussi en 1780 les autels de

Saint-Nicolas et de Saint-Luc. En 1695, la duchesse de Mortemart prétendait

au droit de supériorité en cette église à cause de sa châtellenie de Bréal

; mais vers le même temps, en 1679, Luc du Bouëxic, seigneur de la Grézillonnaye,

déclarait de son côté qu'à cause de son fief des Huguetières il avait

droit à tous les honneurs en l'église de Guichen « comme seigneur supérieur

et fondateur d'icelle, y ayant ceinture hors et dedans, banc et enfeu

prohibitif avec armoiries en relief, prières nominales et autres prééminences

d'église » . A noter qu'en 1185, le pape Luce III confirma l'abbaye de

Saint-Melaine dans la possession de l'église de Guichen et de la chapelle

Saint-Martin, « ecclesiam de Guichein cum capella Sancti Martini »

(Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine). Au XVIIème siècle, les moines

de Saint-Melaine rappelaient encore dans leurs Pouillés leurs droits

« sur l'église de Guichen et la chapelle de Saint-Martin ». Comme

l'église actuelle de Guichen est depuis plusieurs siècles sous le

patronage de saint Martin, on en conclut qu'à l'origine elle devait être

la chapelle priorale desservie par les moines, alors qu'une autre église

paroissiale existait sous un autre vocable (Pouillé de Rennes). L'église

actuelle comprend une nef avec deux collatéraux à pignons séparés,

et un choeur à pans coupés. Le mur d'enceinte date de 1814. Le tabernacle date de 1818. Le chœur

date de 1843. La tour date de 1838. Le collatéral sud date du XVIIème

siècle. Le confessionnal et le retable abritant un tableau central

représentant la Vierge à l'Enfant datent du XVIIème siècle. La

chaire, surmontée d'un ange, date de 1856. Le retable du maître-autel date de 1843. L'église conserve quelques anciennes

statues en bois, oeuvre du sculpteur Millet ;

![]() l'église

Sainte-Anne (XIXème siècle), édifiée à Pont-Réan (ou Pontréan) pour remplacer une

ancienne chapelle frairienne, mentionnée en 1455. A noter qu'un décret impérial daté du 20 mars 1858,

entérine la création de la succursale paroissiale de Pont-Réan ;

l'église

Sainte-Anne (XIXème siècle), édifiée à Pont-Réan (ou Pontréan) pour remplacer une

ancienne chapelle frairienne, mentionnée en 1455. A noter qu'un décret impérial daté du 20 mars 1858,

entérine la création de la succursale paroissiale de Pont-Réan ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Martin de Guichen, aujourd'hui disparu, et jadis membre de

l'abbaye de Saint-Melaine. Le Cartulaire de Saint-Melaine nous

apprend qu'en 1122 Donoald, évêque d'Aleth, et en 1187 Pierre Giraud, évêque

de Saint-Malo, confirmèrent l'abbaye de Saint-Melaine dans la possession de

l'église de Guichen, et qu'en 1158 Josse, archevêque de Tours, et en 1185

le pape Luce III, firent la même chose. Or, les termes employés dans ces

actes, « ecclesia de Guichein cum capella Sancti Martini »,

semblent indiquer que cette chapelle Saint-Martin était la chapelle

priorale du lieu, voisine et distincte de l'église paroissiale. En 1271, un

accord eut lieu entre les moines de Saint-Melaine et le seigneur Pierre de

la Lande, relativement au prieuré de Guichen, « de quadam terra in

dominio prioris de Guichen ». Pierre de la Lande ayant acheté d'Amite,

veuve de Pierre Berrechel, et d'Hervé, son fils, un certain emplacement

dans le fief de ce prieuré, reconnut devoir aux religieux de Saint-Melaine

l'obéissance féodale, et promit de payer au prieur de Guichen une rente de

6 sols, savoir : 2 sols et demi à Pâques, 12 deniers à la foire de

Saint-Armel, et 2 sols et demi à la foire de Saint-Melaine de Rennes. L'abbé

de Saint-Melaine présentait encore, en 1679, à la cure de Guichen (nota :

il était même alors censé présenter « à la chapelle de Saint-Martin

», quoique cette dernière église, priorale dans l'origine, fut

devenue paroissiale depuis longtemps) et recueillait les dîmes de cette paroisse à la onzième gerbe (voir

Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 168, et Déclaration de Saint-Melaine)

(abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Martin de Guichen, aujourd'hui disparu, et jadis membre de

l'abbaye de Saint-Melaine. Le Cartulaire de Saint-Melaine nous

apprend qu'en 1122 Donoald, évêque d'Aleth, et en 1187 Pierre Giraud, évêque

de Saint-Malo, confirmèrent l'abbaye de Saint-Melaine dans la possession de

l'église de Guichen, et qu'en 1158 Josse, archevêque de Tours, et en 1185

le pape Luce III, firent la même chose. Or, les termes employés dans ces

actes, « ecclesia de Guichein cum capella Sancti Martini »,

semblent indiquer que cette chapelle Saint-Martin était la chapelle

priorale du lieu, voisine et distincte de l'église paroissiale. En 1271, un

accord eut lieu entre les moines de Saint-Melaine et le seigneur Pierre de

la Lande, relativement au prieuré de Guichen, « de quadam terra in

dominio prioris de Guichen ». Pierre de la Lande ayant acheté d'Amite,

veuve de Pierre Berrechel, et d'Hervé, son fils, un certain emplacement

dans le fief de ce prieuré, reconnut devoir aux religieux de Saint-Melaine

l'obéissance féodale, et promit de payer au prieur de Guichen une rente de

6 sols, savoir : 2 sols et demi à Pâques, 12 deniers à la foire de

Saint-Armel, et 2 sols et demi à la foire de Saint-Melaine de Rennes. L'abbé

de Saint-Melaine présentait encore, en 1679, à la cure de Guichen (nota :

il était même alors censé présenter « à la chapelle de Saint-Martin

», quoique cette dernière église, priorale dans l'origine, fut

devenue paroissiale depuis longtemps) et recueillait les dîmes de cette paroisse à la onzième gerbe (voir

Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 168, et Déclaration de Saint-Melaine)

(abbé Guillotin de Corson) ;

![]() le

château de Bagatz (XVème siècle), propriété des seigneurs de Bagatz (au

XIVème siècle), puis de la famille Ville-Blanche (au milieu du XVème siècle).

Il conserve trois tourelles. Ce château est vendu entre

1540 et 1550 aux seigneurs du Pan et passe par alliance à la famille Du Glé, puis

à la famille La Costardaye, à la famille La Beaune Le Blanc marquis de la Vallière (en 1663), à

la famille La Bouëxière ou Bouexière (en 1740), à la famille Rosnyvinen (en 1782). Au

XIXème siècle, la famille Bourdonnaye vend le château à la famille

Talhouët de Boishorand (ou Boisorhant). On y trouvait jadis une chapelle privative et

une fuie. Le manoir de Bagatz avait une chapellenie de Bagatz, présentée

en 1679 et 1682 par la marquise de la Vallière, dame de Bagatz, et qui était

alors unie à celle de Pontréan (Pont-Réan) ; mais elle en était

distincte à l'origine, et nous croyons qu'elle avait dû être jadis

desservie dans une chapelle construite près du manoir de Bagatz et où l'on

faisait des mariages en 1653. Ce sanctuaire, probablement rebâti, fut bénit

le 5 octobre 1750 en présence de Louis de la Bouëxière et de N... de Guéheneuc,

seigneur et dame de Bagatz (Pouillé de Rennes). En 1778, la châtellenie de Bagatz avait droit de haute, moyenne

et basse justice qui s'exerçait jadis à Pontréan ou Pont-Réan ;

le

château de Bagatz (XVème siècle), propriété des seigneurs de Bagatz (au

XIVème siècle), puis de la famille Ville-Blanche (au milieu du XVème siècle).

Il conserve trois tourelles. Ce château est vendu entre

1540 et 1550 aux seigneurs du Pan et passe par alliance à la famille Du Glé, puis

à la famille La Costardaye, à la famille La Beaune Le Blanc marquis de la Vallière (en 1663), à

la famille La Bouëxière ou Bouexière (en 1740), à la famille Rosnyvinen (en 1782). Au

XIXème siècle, la famille Bourdonnaye vend le château à la famille

Talhouët de Boishorand (ou Boisorhant). On y trouvait jadis une chapelle privative et

une fuie. Le manoir de Bagatz avait une chapellenie de Bagatz, présentée

en 1679 et 1682 par la marquise de la Vallière, dame de Bagatz, et qui était

alors unie à celle de Pontréan (Pont-Réan) ; mais elle en était

distincte à l'origine, et nous croyons qu'elle avait dû être jadis

desservie dans une chapelle construite près du manoir de Bagatz et où l'on

faisait des mariages en 1653. Ce sanctuaire, probablement rebâti, fut bénit

le 5 octobre 1750 en présence de Louis de la Bouëxière et de N... de Guéheneuc,

seigneur et dame de Bagatz (Pouillé de Rennes). En 1778, la châtellenie de Bagatz avait droit de haute, moyenne

et basse justice qui s'exerçait jadis à Pontréan ou Pont-Réan ;

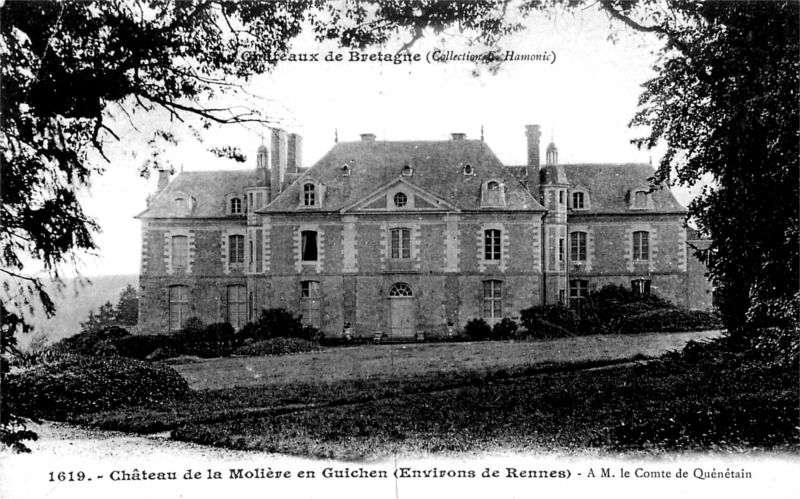

![]() le

château de La Grésillonnais ou Grézillonnaye (XVIème siècle). Le manoir

de la Grézillonnaye, fort antique, a donné son nom à un ramage des sires

de Lohéac ; il passa ensuite aux familles de la Lande, d'Acigné, de Cossé

et du Bouëxic. Il est fait mention en 1662 de sa chapelle, que desservit

plus tard Claude du Bouëxic, chanoine de Rennes, décédé en 1749.

Mathurin Le Gras de Charot d'abord, puis Joseph Marteau en 1783, succédèrent

à ce chapelain. Au siècle dernier, la chapellenie de Saint-Louis, fondée

primitivement dans l'église de Guichen par les sires de la Lande, se

desservait à la Grézillonnaye. Cette chapelle continue d'être entretenue

et desservie à la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes). Le château est

accosté de quatre tours. Il avait jadis un droit de haute justice. On y conserve la statue funéraire de

Jean de Saint-Amadour qui provient de l'ancienne église de Guignen. Propriété,

à l'origine, d'un ramage de la maison de Lohéac, il devient ensuite la

propriété des familles de la Lande (au XIVème siècle) et d'Acigné (en

1427 et en 1513). Le château est aujourd'hui la propriété de la

famille Talhouët de Boishorand (ou Boishorant). On y trouve une chapelle privative.

L'histoire du château est marquée par Jean de Saint-Amadour, vicomte de

Guichen décédé en 1538 ;

le

château de La Grésillonnais ou Grézillonnaye (XVIème siècle). Le manoir

de la Grézillonnaye, fort antique, a donné son nom à un ramage des sires

de Lohéac ; il passa ensuite aux familles de la Lande, d'Acigné, de Cossé

et du Bouëxic. Il est fait mention en 1662 de sa chapelle, que desservit

plus tard Claude du Bouëxic, chanoine de Rennes, décédé en 1749.

Mathurin Le Gras de Charot d'abord, puis Joseph Marteau en 1783, succédèrent

à ce chapelain. Au siècle dernier, la chapellenie de Saint-Louis, fondée

primitivement dans l'église de Guichen par les sires de la Lande, se

desservait à la Grézillonnaye. Cette chapelle continue d'être entretenue

et desservie à la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes). Le château est

accosté de quatre tours. Il avait jadis un droit de haute justice. On y conserve la statue funéraire de

Jean de Saint-Amadour qui provient de l'ancienne église de Guignen. Propriété,

à l'origine, d'un ramage de la maison de Lohéac, il devient ensuite la

propriété des familles de la Lande (au XIVème siècle) et d'Acigné (en

1427 et en 1513). Le château est aujourd'hui la propriété de la

famille Talhouët de Boishorand (ou Boishorant). On y trouve une chapelle privative.

L'histoire du château est marquée par Jean de Saint-Amadour, vicomte de

Guichen décédé en 1538 ;

![]() le

château du Gai-lieu ou Gay-lieu (XVIIème siècle),

surnommé encore le Gaillou jusqu'au XVIème siècle et édifié, semble-t-il, par

Claude de Marboeuf, abbé commendataire de Langonnet, pourvu en 1674. Il est

fait mention en 1695 de ce manoir, relevant alors du comté de Maure, et

Claude de Marbœuf en était déjà le possesseur. Cet abbé étant venu

habiter le Gay-Lieu, y construisit une chapelle en l'honneur de son saint

patron saint Claude, dans la cour même du manoir, et, par acte du 13 mai

1719, il y fonda deux messes hebdomadaires pour les dimanches et mercredis

(Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo).

Il mourut probablement au Gay-Lieu, car il fut inhumé le 3 avril 1724 dans

l'église de Guichen. Raoul Trochu, Jean Durand, Henri Bidot et Pierre

Trochu desservirent successivement la chapelle du Gay-Lieu jusqu'en 1790

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles

Marboeuf (en 1695), Freslon, Court de Bern et Fresneau ;

le

château du Gai-lieu ou Gay-lieu (XVIIème siècle),

surnommé encore le Gaillou jusqu'au XVIème siècle et édifié, semble-t-il, par

Claude de Marboeuf, abbé commendataire de Langonnet, pourvu en 1674. Il est

fait mention en 1695 de ce manoir, relevant alors du comté de Maure, et

Claude de Marbœuf en était déjà le possesseur. Cet abbé étant venu

habiter le Gay-Lieu, y construisit une chapelle en l'honneur de son saint

patron saint Claude, dans la cour même du manoir, et, par acte du 13 mai

1719, il y fonda deux messes hebdomadaires pour les dimanches et mercredis

(Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo).

Il mourut probablement au Gay-Lieu, car il fut inhumé le 3 avril 1724 dans

l'église de Guichen. Raoul Trochu, Jean Durand, Henri Bidot et Pierre

Trochu desservirent successivement la chapelle du Gay-Lieu jusqu'en 1790

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles

Marboeuf (en 1695), Freslon, Court de Bern et Fresneau ;

![]() le

château de la Massais ou Massaye (XVIIème siècle), situé route de Rennes

et reconstruit au XVIIème siècle. L'ancien château était fortifié : il

fut pris par les Ligueurs en 1592, par les Royaux en 1593 et rasé sur ordre

de Richelieu. Il possède une chapelle privée. Propriété successive des

familles Meslet (en 1448), Michel le Doulx (en 1471), le Duc (en 1555), de

Madeleine Fouquet, épouse d'Yves Rocquel seigneur du Bourblanc (au XVIIème

siècle) et de Jeanne de Poix, veuve de Sébastien de Lys (en 1695). Il

passe ensuite par alliance entre les mains du duc d'Arenberg (en 1756).

Puis, il devient la propriété de la famille Buret (en 1780 et en 1817), et

de la famille Plaine-Lépine (jusqu'en 1928) ;

le

château de la Massais ou Massaye (XVIIème siècle), situé route de Rennes

et reconstruit au XVIIème siècle. L'ancien château était fortifié : il

fut pris par les Ligueurs en 1592, par les Royaux en 1593 et rasé sur ordre

de Richelieu. Il possède une chapelle privée. Propriété successive des

familles Meslet (en 1448), Michel le Doulx (en 1471), le Duc (en 1555), de

Madeleine Fouquet, épouse d'Yves Rocquel seigneur du Bourblanc (au XVIIème

siècle) et de Jeanne de Poix, veuve de Sébastien de Lys (en 1695). Il

passe ensuite par alliance entre les mains du duc d'Arenberg (en 1756).

Puis, il devient la propriété de la famille Buret (en 1780 et en 1817), et

de la famille Plaine-Lépine (jusqu'en 1928) ;

![]() la

maison (XVII-XVIIIème siècle), située au lieu-dit Beauvais ;

la

maison (XVII-XVIIIème siècle), située au lieu-dit Beauvais ;

![]() la

maison (XVII-XXème siècle), située au lieu-dit La Rouvrais ;

la

maison (XVII-XXème siècle), située au lieu-dit La Rouvrais ;

![]() la

maison (XVIIIème siècle), située 24 rue de Redon ;

la

maison (XVIIIème siècle), située 24 rue de Redon ;

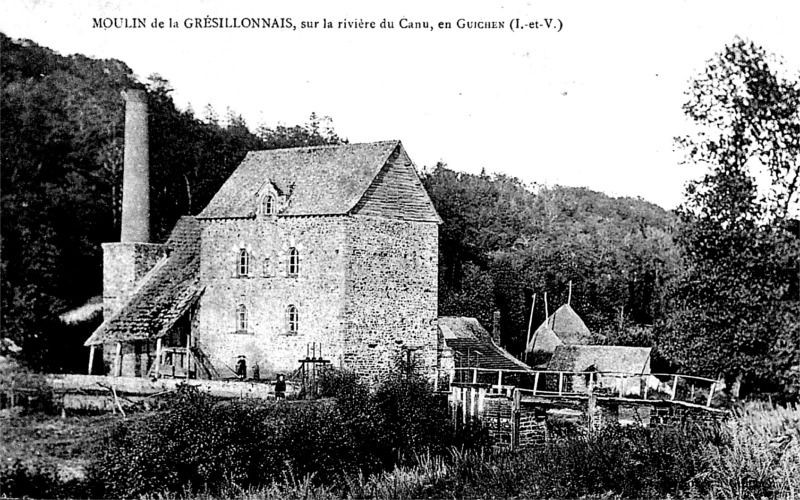

![]() 6 moulins

dont les moulins à eau de la Courbe, du Bouelle, du Freux, Neuf de La

Grézilloaye, et les moulins à vent de Cameru, des Grandes Landes ;

6 moulins

dont les moulins à eau de la Courbe, du Bouelle, du Freux, Neuf de La

Grézilloaye, et les moulins à vent de Cameru, des Grandes Landes ;

A signaler aussi :

![]() le

pont situé au lieu-dit Pont-Réan (époque gallo-romaine). Ce pont possède 9 arches ;

le

pont situé au lieu-dit Pont-Réan (époque gallo-romaine). Ce pont possède 9 arches ;

![]() l'ancien

manoir de la Provôtais, situé route de Rennes. Propriété de la famille Briel en 1427 ;

l'ancien

manoir de la Provôtais, situé route de Rennes. Propriété de la famille Briel en 1427 ;

![]() les

traces d'un oppidum situé près du lieu-dit Châtellier. Il semble qu'il

s'agisse d'un ancien camp romain. On y a découvert des briques à crochet gallo-romaines ;

les

traces d'un oppidum situé près du lieu-dit Châtellier. Il semble qu'il

s'agisse d'un ancien camp romain. On y a découvert des briques à crochet gallo-romaines ;

![]() l'ancienne

Chapelle de Saint-Marc, située route de Bourg-des-Comptes. Cette église

primitive de Guichen se trouvait, d'après la tradition locale, au village

de Saint-Marc, voisin du bourg. Nous ne pouvons rien affirmer à ce sujet,

car il ne reste plus trace de sanctuaire à Saint-Marc (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

Chapelle de Saint-Marc, située route de Bourg-des-Comptes. Cette église

primitive de Guichen se trouvait, d'après la tradition locale, au village

de Saint-Marc, voisin du bourg. Nous ne pouvons rien affirmer à ce sujet,

car il ne reste plus trace de sanctuaire à Saint-Marc (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Haute-Ville était une chapelle frairienne mentionnée en

1727. Elle avait été fondée de messes par plusieurs paroissiens,

notamment par Gilles Fournier, seigneur de la Galmelière, qui obtint en

1766 permission d'employer une partie des revenus de cette fondation à

relever la maison de la Chapellenie qui tombait en ruine. Nous pensons que

cette chapelle est la même que celle de Sainte-Reine que l'on voit encore

sur la route de Bourg-des-Comptes (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de la Haute-Ville était une chapelle frairienne mentionnée en

1727. Elle avait été fondée de messes par plusieurs paroissiens,

notamment par Gilles Fournier, seigneur de la Galmelière, qui obtint en

1766 permission d'employer une partie des revenus de cette fondation à

relever la maison de la Chapellenie qui tombait en ruine. Nous pensons que

cette chapelle est la même que celle de Sainte-Reine que l'on voit encore

sur la route de Bourg-des-Comptes (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

Chapelle Notre-Dame de la Moutonnais, située route de Bourg-des-Comptes.

Moyennant des legs faits par Jean Gérard et Guillaume Greffier, Guillaume

Blaye, prêtre de Guichen, bâtit au commencement du siècle dernier une

chapelle frairienne au village de la Moutonnais, en l'honneur de la Sainte

Vierge. Peu d'années après, le même prêtre, d'accord avec Pierre Blaye,

son frère, et Jacquette Becdelièvre, femme de ce dernier, tous habitants

de la Moutonnais, fondèrent, par acte du 20 novembre 1717, une messe pour

tous les dimanches et un catéchisme dans cette chapelle (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

Chapelle Notre-Dame de la Moutonnais, située route de Bourg-des-Comptes.

Moyennant des legs faits par Jean Gérard et Guillaume Greffier, Guillaume

Blaye, prêtre de Guichen, bâtit au commencement du siècle dernier une

chapelle frairienne au village de la Moutonnais, en l'honneur de la Sainte

Vierge. Peu d'années après, le même prêtre, d'accord avec Pierre Blaye,

son frère, et Jacquette Becdelièvre, femme de ce dernier, tous habitants

de la Moutonnais, fondèrent, par acte du 20 novembre 1717, une messe pour

tous les dimanches et un catéchisme dans cette chapelle (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Massais, qui se trouve, à la fin du XIXème siècle, dans la

paroisse de Pont-Réan ou Pontréan (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de la Massais, qui se trouve, à la fin du XIXème siècle, dans la

paroisse de Pont-Réan ou Pontréan (Pouillé de Rennes) ;

![]() le

manoir de la Quémerais, situé route de Rennes. Propriété successive des

familles Blouet (au XVIIème siècle), Maudet Morvan sieur du Bois-Brun (au

XVIIème siècle), Gouin (en 1711), Courtois sieurs de la Ville-Ascelin et

Pinczon seigneurs du Sel ;

le

manoir de la Quémerais, situé route de Rennes. Propriété successive des

familles Blouet (au XVIIème siècle), Maudet Morvan sieur du Bois-Brun (au

XVIIème siècle), Gouin (en 1711), Courtois sieurs de la Ville-Ascelin et

Pinczon seigneurs du Sel ;

![]() l'ancien

manoir du Launay, situé route de Rennes ;

l'ancien

manoir du Launay, situé route de Rennes ;

![]() le

Village de Pont-Réan (ou Pontréan) doit son nom à un pont dont la construction est

attribuée aux Romains. Sa chapelle frairienne, mentionnée en 1455 et

dédiée à Saint-Gilles, a été remplacée aujourd'hui par une église paroissiale. Pont-Réan a été érigé

en paroisse en 1858. Le pont actuel date de 1767. Le seigneur de Bréal

levait au moyen âge un droit de péage sur le pont. La haute justice de la

seigneurie de Bagatz s'exerçait à Pont-Réan. On trouvait jadis au passage

du Pont-Réan l'Hôtellerie de l'Ecu-de-France, l'Auberge de la Planche et l'Hôtellerie des Vieux-Amis ;

le

Village de Pont-Réan (ou Pontréan) doit son nom à un pont dont la construction est

attribuée aux Romains. Sa chapelle frairienne, mentionnée en 1455 et

dédiée à Saint-Gilles, a été remplacée aujourd'hui par une église paroissiale. Pont-Réan a été érigé

en paroisse en 1858. Le pont actuel date de 1767. Le seigneur de Bréal

levait au moyen âge un droit de péage sur le pont. La haute justice de la

seigneurie de Bagatz s'exerçait à Pont-Réan. On trouvait jadis au passage

du Pont-Réan l'Hôtellerie de l'Ecu-de-France, l'Auberge de la Planche et l'Hôtellerie des Vieux-Amis ;

![]() l'ancien

manoir de Traveuzot, situé route de Laillé ;

l'ancien

manoir de Traveuzot, situé route de Laillé ;

![]() l'ancien

manoir de Glanret, situé route de Bourg-des-Comptes. Il possédait jadis

une chapelle privée. La chapelle de Glanret est mentionnée comme chapelle

frairienne dans l'Etat du diocèse de Saint-Malo dressé en 1727. Elle

rappelait le souvenir des moines de Redon qui avaient reçu Glanret en 1101,

et elle pouvait bien devoir son origine à ces bons religieux (Pouillé de

Rennes). Propriété de la famille Chevalier en 1427 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de Glanret, situé route de Bourg-des-Comptes. Il possédait jadis

une chapelle privée. La chapelle de Glanret est mentionnée comme chapelle

frairienne dans l'Etat du diocèse de Saint-Malo dressé en 1727. Elle

rappelait le souvenir des moines de Redon qui avaient reçu Glanret en 1101,

et elle pouvait bien devoir son origine à ces bons religieux (Pouillé de

Rennes). Propriété de la famille Chevalier en 1427 et en 1513 ;

![]() le

Village de la Grande-Sadouve. On y a découvert des briques à rebords

gallo-romaines. Le village possédait autrefois une chapelle ;

le

Village de la Grande-Sadouve. On y a découvert des briques à rebords

gallo-romaines. Le village possédait autrefois une chapelle ;

![]() l'ancien

manoir de Launay, situé route de Goven. Propriété de la famille Séjourné en 1513 ;

l'ancien

manoir de Launay, situé route de Goven. Propriété de la famille Séjourné en 1513 ;

![]() le

manoir du Plessis, situé route de Goven ;

le

manoir du Plessis, situé route de Goven ;

![]() l'ancien

manoir des Ménez ou des Mesnils, situé route de Goven. Il possédait jadis

une chapelle privée, aujourd'hui disparue. La chapelle des Mesnils,

mentionnée comme chapelle domestique en 1727, était fondée de messes ;

comme elle se trouvait en mauvais état en 1766, l'évêque ordonna que ces

messes fussent provisoirement dites dans l'église paroissiale (Pouillé de

Rennes). Propriété de la famille Bonabry en 1446, puis de la famille de Trélan en 1513 ;

l'ancien

manoir des Ménez ou des Mesnils, situé route de Goven. Il possédait jadis

une chapelle privée, aujourd'hui disparue. La chapelle des Mesnils,

mentionnée comme chapelle domestique en 1727, était fondée de messes ;

comme elle se trouvait en mauvais état en 1766, l'évêque ordonna que ces

messes fussent provisoirement dites dans l'église paroissiale (Pouillé de

Rennes). Propriété de la famille Bonabry en 1446, puis de la famille de Trélan en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Tricondaye. Propriété successive des familles de Castonnet

(en 1427 et en 1446), de Mauny, du Pan (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Tricondaye. Propriété successive des familles de Castonnet

(en 1427 et en 1446), de Mauny, du Pan (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Billy. Propriété successive des familles Bauczen (en 1427),

de Castonnet seigneurs de la Tricandaye (en 1446), de Mauny (en 1513) ;

l'ancien

manoir du Bois-Billy. Propriété successive des familles Bauczen (en 1427),

de Castonnet seigneurs de la Tricandaye (en 1446), de Mauny (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de la Lande, situé à l'ouest du bourg de Guichen. Propriété de la

famille de la Lande, puis par alliance de la famille d'Acigné (au milieu du XIVème siècle) ;

l'ancien

manoir de la Lande, situé à l'ouest du bourg de Guichen. Propriété de la

famille de la Lande, puis par alliance de la famille d'Acigné (au milieu du XIVème siècle) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de GUICHEN

La châtellenie de Guichen : La seigneurie de Guichen, en la paroisse de ce nom, n'est point ancienne ; elle fut créée par Louis XIV en faveur de Luc du Bouëxic, en 1678, et formée de trois vieilles terres nobles : la Lande, la Grézillonnaye et les Huguetières. Comme le bourg de Guichen se trouvait compris dans les fiefs de la Lande, le roi unit ces diverses juridictions en une seule, sous le nom de Guichen. Il n'est pas hors de propos de faire connaître les trois seigneuries qui formèrent la châtellenie de Guichen. « La maison, terre et seigneurie de la Lande, dit du Paz, située en la paroisse de Guichen, est noble et ancienne, de grand revenu et belle juridiction » (Histoire généalogique de Bretagne, 597). Les sires de la Lande, portant pour armes : de gueules à trois écussons d'argent, à la cotice brochante, remplirent d'importantes fonctions à l'armée et à la cour des ducs de Bretagne ; mais la branche aînée de cette famille s'éteignit au XIVème siècle en la personne de Jeanne de la Lande, dame dudit lieu, femme de Jean Ier, sire d'Acigné. Cette dame mourut le 4 janvier 1367 et fut inhumée en l'église conventuelle des Cordeliers de Rennes, proche de l'autel Saint-Yves ; son mari lui survécut longtemps et ne décéda que le 8 novembre 1421. Leur fils, Jean d'Acigné, hérita à la mort de sa mère de la seigneurie de la Lande et épousa Marie de Coëtquen, qui mourut le 10 juillet 1388 et fut inhumée au chapitre du même couvent de Saint-François de Rennes (nota : du temps de du Paz, on y voyait encore son tombeau, portant cette inscription : Cy gist Dame Marie de Coesquen, fille de Monsieur Raoul, sire de Coesquen, et de Dame Marguerite de Quédillac, qui fut femme et compaigne de Monsieur Jean d'Acigné, seigneur de la Lande, laquelle décéda le dixiesme jour du mois de juillet, l'an de grace mil trois cens quatre vingt huit) ; le seigneur de la Lande, son mari, vécut encore quinze ans, décéda le 3 août 1403 et fut inhumé en l'église des Cordeliers de Rennes, dont il était le bienfaiteur (nota : « 1403. Obiit dominus Joannes de Assigneyo, dominus de Lande, cui multum obligatur » - Nécrol. Fratr. Min. Rhedon). Jean d'Acigné, fils des précédents, devint alors seigneur de la Lande ; il épousa, le 31 mai 1408, Jeanne de Fontenay, dame dudit lieu, mais deux ans après il mourut et fut inhumé en 1410 près de ses ancêtres, à Saint-François de Rennes ; il laissait un fils au berceau, nommé Jean, qui hérita en 1421 de son bisaïeul, Jean Ier, sire d'Acigné, et devint ainsi seigneur d'Acigné et de la Lande. A partir de ce moment, la seigneurie de la Lande appartint aux sires d'Acigné. Le manoir de la Lande tomba en si complète ruine qu'on n'en connaît pas même l'emplacement ; son nom resta seulement attaché à une section de la paroisse de Guichen, appelée Trait de la Lande, à l'Ouest du bourg.

Le manoir de la Grézillonnaye, également en Guichen, donna son nom à un rameau de la famille de Lohéac ; Guy Le Borgne nous a conservé les armoiries des sires de la Grézillonnaye, qui portaient : de vair, qui est de Lohéac, à la cotice componnée d'argent et de gueules, comme brisure. La famille de la Grézillonnaye se fondit dans la branche aînée des sires de la Lande, fondue elle-même dans Acigné ; la seigneurie et le manoir de la Grézillonnaye devinrent ainsi la propriété des sires d'Acigné, qui en jouissaient dès 1427 et 1446.

Enfin, la seigneurie des Huguetières, qualifiée ordinairement de châtellenie, était une belle juridiction, sans manoir ni domaine, s'étendant dans les paroisses de Guipry, Guichen, Guignen, Lohéac et Saint-Malo-de-Phily ; elle était riche en mouvances nobles, et la plupart des manoirs de Guipry et des environs relevaient d'elle. On ignore ses origines, mais dès 1510 elle appartenait au sire d'Acigné et demeura entre les mains de ses successeurs.

La branche aînée de la famille d'Acigné s'éteignit en la personne de Judith d'Acigné, dame dudit lieu, femme de Charles de Cossé, duc de Brissac, décédé maréchal de France ; à la mort de cette dame, arrivée le 11 janvier 1598, son second fils, Charles de Cossé, eut en partage la seigneurie d'Acigné et les trois terres de la Lande, de la Grézillonnaye et des Huguetières ; il obtint du roi en 1609 l'union de toutes ces seigneuries en une seule érigée en marquisat sous le nom d'Acigné. Charles de Cossé, premier marquis d'Acigné, épousa Hélène de Beaumanoir, mais mourut sans postérité. Sa succession passa à son frère aîné, François de Cossé, duc de Brissac, mari de Guyonne Ruellan (nota : ce duc de Brissac nomma en 1634 avec sa fille, Marie de Cossé, plus tard duchesse de la Meilleraye, une cloche de l'église de Guichen) ; mais celui-ci céda en 1641 le marquisat d'Acigné à son fils, Louis de Cossé, époux de Marguerite de Gondy. Ces derniers démembrèrent leur marquisat et vendirent en 1657 la seigneurie d'Acigné proprement dite à René Lambert, se réservant les seigneuries de la Lande, de la Grézillonnaye et des Huguetières ; toutefois ils ne tardèrent pas à vendre ces terres elles-mêmes à Jean da Bouëxic (Archives d’Ille-et-Vilaine, E 159). Jean du Bouëxic, premier vicomte de la Driennaye, avait acquis dès avant 1654 la portion de la châtellenie des Huguetières s'étendant en Guipry, Lohéac et Saint-Malo-de-Phily, qu'il fit unir à sa vicomté. Plus tard, en 1657 ou peu de temps après, il acheta l'autre portion des Huguetières s'étendant en Guichen et Guignen, ainsi que les seigneuries de la Grézillonnaye et de la Lande. Jean du Bouëxic avait épousé Lucresse Roucheran, mais il mourut sans postérité à la Driennaye le 29 juillet 1671. Sa succession fut recueillie par ses deux neveux, fils de son frère Guillaume du Bouëxic, seigneur de la Pommeraye. L'aîné des héritiers, Julien du Bouëxic, seigneur du Châteaublanc, conserva pour lui la vicomté de la Driennaye et la juridiction des Huguetières ; il donna en 1671 en partage à son cadet, Luc du Bouëxic, seigneur de la Ferronnaye, les terres seigneuriales de la Grézillonnaye et de la Lande ; plus tard, en 1675, il lui vendit les fiefs des Huguetières en Guichen et Guignen. Au mois de juin 1678, des lettres patentes de Louis XIV, données en faveur de Luc du Bouëxic, seigneur de la Ferronnaye, unirent ses divers fiefs de la Lande, de la Grézillonnaye et des Huguetières, en une seule seigneurie, sous le nom de Guichen. Ces lettres royales furent enregistrées au Parlement de Bretagne le 9 septembre 1678 (Archives du Parlement de Bretagne). Luc du Bouëxic, premier seigneur de Guichen, vint habiter le vieux manoir de la Grézillonnaye avec sa femme, Marie de Bohio ; major de la noblesse de l'évêché de Saint-Malo et lieutenant-général de la maréchaussée de Bretagne, il mourut à Rennes le 11 juin 1699 ; son corps fut apporté à Guichen et inhumé au chanceau de l'église paroissiale. Luc-François du Bouëxic, fils du précédent, lui succéda comme seigneur de Guichen et rendit aveu au roi pour partie de cette seigneurie dès le 9 décembre 1699. Capitaine au régiment de Béarn et commissaire des Etats de Bretagne en 1728 et 1731, Luc-François du Bouëxic épousa Julienne-Thérèse de la Jaille, mourut en 1735 et fut inhumé en l'église de Guichen le 15 février. Il laissait trois garçons : Claude-Luc, qui suit, — Luc-Urbain, qui devint l'illustre amiral de Guichen et mourut en 1790, ne laissant qu'une fille de son mariage avec Jeanne Rollon de Kergongar, — et François, seigneur de la Botheleraye, dont la postérité subsiste encore, conservant seule le nom et le titre de comte de Guichen. Claude-Luc du Bouëxic, fils aîné de Luc-François, fit aveu pour sa seigneurie de Guichen en 1737 ; capitaine au régiment de Rohan, il épousa en 1744 Yvonne de Kerret, qui lui survécut, car il mourut en 1768 et fut inhumé en l'église de Guichen le 4 juin. Il ne laissait qu'une fille, Agathe-Félicité du Bouëxic, qui épousa, le 23 juin 1772, Joseph-Marie de Talhouët de Boisorhant. Celui-ci devint, l'année suivante, seigneur du Boisorhant et de la Villequeno et en 1776 président à mortier au Parlement de Bretagne. Il fut le dernier seigneur de Guichen et se trouvait, en 1790, à son manoir de là Grézillonnaye, quand une bande révolutionnaire vint saccager cette maison. Il n'émigra point et mourut à Rennes le 25 août 1805 ; sa veuve lui survécut jusqu'au 15 mars 1839 et mourut, âgée de quatre-vingts ans, à la Grézillonnaye, qui appartient encore à l'un de ses petits-fils, M. de Talhouët de Boisorhant.

Nota : L'amiral comte de Guichen (1712-1790). Luc-Urbain de Bouexic (ou du Boixic} comte de Guichen naquît à Saint-Léonard de Fougères, le 21 juin 1712. Garde marine dès 1730, il conquît tous ses grades. Nous ne transcrirons pas ici les états de service de ce vaillant marin : ils sont connus de tous nos lecteurs. Il se distingua particulièrement dans la Guerre d'Amérique et son nom fait partie de l'histoire d'une des époques les plus glorieuses pour la marine française. Il fut nommé Grand-Croix de Saint-Louis en 1781 et chevalier du Saint-Esprit en 1784. Recevant à cette occasion, les félicitations d'un grand nombre d'officiers de la marine, dont il était également aimé et estimé, il leur répondit : « Messieurs, le Roi a voulu donner une croix de ses ordres au corps de la Marine et c'est moi qu'il a chargé de la porter ». Réponse qui témoigne de la modestie qu'il joignait au plus haut mérite. Lieutenant-général des Armées navales, il jouissait à la Cour, d'une très grande faveur, lorsqu'il la quitta volontairement, en 1788, pour joindre ses protestations à celles des autres gentilshommes bretons. L'amiral de Guichen avait épousé l'héritière du château de Kergongar (en Pommerit-le-Vicomte près de Guingamp) Jeanne de Rollon de la Ville-Neuve. Il n'en eut qu'une fille, Françoise-Félicité du Bouexic de Guichen, qui épousa Toussaint-Joseph de Lauzanne. L'amiral de Guichen mourut à Morlaix, en 1790, le 13 janvier, âgé de 78 ans (J. Baudry). « Du Bouexic, sr. du dit lieu, paroisse de Guer. — Vicomte de la Driennais, — sr. de la Touche, de Guichen, etc. Extraction, réformation 1668, trois générations, ressort de Rennes. " D'argent à trois arbres de buis (alias : Trois sapins) de sinople " (P. Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne).

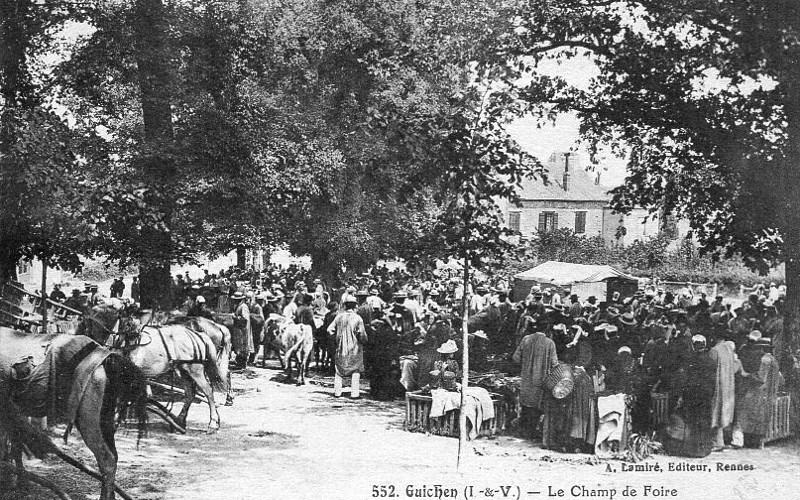

Nous n'avons point retrouvé les lettres d'érection de la seigneurie de Guichen en châtellenie ; elle n'était peut-être considérée comme telle qu'à cause des Huguetières, châtellenie d'ancienneté ; il peut se faire aussi que l'érection de Guichen en châtellenie ait été accordée à Luc du Bouëxic par Louis XIV. Guichen avait d'ailleurs tous les éléments et les prérogatives d'une châtellenie : réunion de plusieurs hautes justices, marché au bourg tous les vendredis ; quatre foires par an, aux fêtes de saint Antoine (17 janvier), saint Méen (21 juin), saint Barthélemy (24 août), et au 2 novembre, etc. La seigneurie des Huguetières et une partie au moins de celle de la Lande relevaient directement du duc de Bretagne, puis du roi, mais la Grézillonnaye relevait de la châtellenie de Bréal. Le seigneur de Guichen avait en l'église de ce nom, à cause de ses fiefs des Huguetières, les droits de supériorité et de fondation, et toutes les prééminences, banc et enfeu dans le chanceau, lisière armoriée, etc. Il y avait, de plus, comme seigneur de la Lande, une chapelle prohibitive dédiée à saint Louis, fondée de messes et dont la présentation lui appartenait ; il jouissait, au même titre, du droit de présenter le chapelain de la chapelle frairienne Notre-Dame de la Moutonnaye en Guichen ; ce dernier chapelain était même tenu de venir à la fête Saint-Luc dire la messe à la chapelle du manoir de la Grézillonnaye et, avant sa célébration, d'offrir au seigneur du lieu « deux cierges de cire blanche d'un quarteron chacun ».

Les fiefs de la châtellenie de Guichen s'étendaient surtout dans les deux paroisses de Guichen et de Guignen, et comprenaient plusieurs mouvances nobles ; sa haute justice s'exerçait au bourg de Guichen, où se trouvaient son auditoire, sa prison et ses ceps et colliers ; enfin Ogée prétend que le seigneur de la Massaye devait fournir le bourreau chargé d'exécuter les sentences portées contre les malfaiteurs par les juges de Guichen. Parmi les droits féodaux, nous remarquons encore un droit de « coutume, trépas et chalandage », levé au passage du Bouelle, sur la Vilaine, et celui de soule : tous les ans, le jour de Noël, « le dernier couple de mariés de la paroisse de Guichen » devait, sous peine d'amende, présenter au seigneur ou à ses officiers, « à l'issue de la grand'messe et à la sortie du cimetière dudit Guichen », une soule ou ballon de cuir que se disputaient les jeunes gens (Archives de Loire Inférieure, v. Guichen). Quant au domaine proche de la seigneurie de Guichen, il se composait du manoir de la Grézillonnaye, encore debout de nos jours, et d'un certain nombre de métairies et de moulins ; le tout était estimé en 1734 valoir environ 4 000 livres de rente (Archives d’Ille-et-Vilaine, C, 2, 157).

Le manoir seigneurial de Bagatz, en la paroisse de Guichen, a donné son nom à une noble famille portant : d'argent au sautoir de gueules. Alain de Bagatz, seigneur dudit lieu, épousa au XIVème siècle Marie de la Rivière. Raoul de Bagatz était connétable de Rennes en 1451 et Guillaume de Bagatz servait dans l'armée du duc de Bretagne en 1452 avec un archer et en 1464 avec deux archers l'accompagnant (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, II, 1559 et 1613). En ce même XVème siècle la branche aînée de Bagatz se trouva représentée dans la personne de Renée de Bagatz, fille, selon du Paz, de Guillaume de Bagatz, seigneur dudit lieu en 1427, et de Jeanne du Houx. Renée de Bagatz épousa : 1° Jean du Perrier, seigneur du Plessix-Balisson, dont elle ne laissa point d'enfants ; 2° Henri de Villeblanche, seigneur de Broons, gouverneur de Rennes et grand-maître de Bretagne. Cette dame mourut en 1477 et fut inhumée dans une chapelle qu'elle avait fait construire, de concert avec son second mari, dans la cathédrale de Rennes. Henri de Villeblanche fut inhumé près d'elle, et l'on voyait encore au siècle dernier leur tombeau-arcade orné de leurs statues de grandeur naturelle et d'écussons portant écartelées les armes de Villeblanche et de Bagatz. La seigneurie de Bagatz appartenait dès 1446 à Henri de Villeblanche et à sa femme, et en 1510 à leur fils Pierre de Villeblanche, sire de Broons, qui épousa Jeanne du Perrier. Ce dernier seigneur mourut le 3 décembre 1515, laissant Bagatz à son petit-fils Claude de Villeblanche, né de feu Jean de Villeblanche et de Catherine du Chastellier d'Eréac. Claude de Vil1leblanche, grand panetier de la reine Anne et mari d'Anne Vernon, servit les rois de France « ès guerres qu'ils eurent en Hainault et en Savoie et aux voyages que le roi François fit contre la seigneurie de Venise, et fut fait chevalier de l'Ordre du roi à cause de sa valeur, hardiesse et dextérité aux armes » (Du Paz, Histoire généalogique de Bretagne, 93). Ce seigneur, accusé de prodigalité par son neveu et unique héritier Guy d'Espinay, fils de sa soeur, le déshérita et vendit ou donna tous ses biens vers 1540. C'est à cette époque que Bagatz passa aux mains de Philippe de Pan, seigneur dudit lieu en Bruz, qui rendit aveu pour cette terre au seigneur des Huguetière à en 1547 (Archives de Loire-Inférieure). Philippe de Pan eut pour héritière Perronnelle de Pan, qui épousa Bertrand Glé, seigneur de la Costardaye en Médréac. De cette union naquit Guy Gié, seigneur de Bagatz, qui, ayant perdu sa mère, était encore mineur en 1574; il épousa Jeanne de Bouillé et en eut deux fils, François et Jean Glé, qui furent successivement seigneurs de Bagatz. François Glé avait épousé Marguerite de Quistinic et mourut sans postérité en 1645. Jean Glé s'était uni à Marie de Montigny et mourut dès 1649. De ce dernier mariage sortit Gabrielle Glé, mariée en 1663 à Jean-François de la Baume Le Blanc, Marquis de la Vallière, frère de la célèbre duchesse de ce nom. Gabrielle Glé apporta à son époux la terre de Bagatz et plusieurs autres seigneuries : dame d'honneur de la reine, elle mourut à Paris en mai 1707 et légua la terre de Bagatz à sa petite-fille, née de l'union du duc de Choiseul et de Marie-Louise de la Baume Le Blanc. Mais Mlle de Choiseul céda Bagatz à son oncle Maximilien de la Baume Le Blanc, marquis de la Vallière. Le 9 décembre 1736, ce dernier étant mort, Charles de la Baume Le Blanc, duc de la Vallière, son frère aîné, époux de Marie-Thérèse de Noailles, hérita de lui, et devint à ce titre propriétaire de Bagatz, qu'il vendit vers 1740 à Louis-Alexandre de la Bouëxière et à Marquise de Guéhenneuc, sa femme. Ces derniers seigneurs vinrent habiter Bagatz, abandonné depuis longtemps par ses précédents maîtres. Ils y perdirent leur fils, Louis de la Bouëxière, décédé à l'âge de quinze ans, en septembre 1744. M. de la Bouëxière mourut lui-même vers 1760, et son héritier fut son neveu. Celui-ci, François de la Bouëxière, était né à Saint-Malo en 1731 de François de la Bouëxière et de Perrine Grout. Reçu conseiller au Parlement de Bretagne en 1760, il avait épousé deux ans après Jeanne-Bonne Fleuriot de la Sauldraye. Il décéda à Beauregard, en Saint-Méloir-des-Ondes, le 11 août 1774. Quand vint la Révolution, Mme de la Bouëxière émigra avec ses trois filles, dont l'aînée, Jeanne-Catherine, avait épousé en 1782 Aristide-Gaston de Rosnyvinen. Le château de Bagatz et les terres en dépendant furent vendus nationalement, en juillet et août 1796, comme biens appartenant à Mme de Rosnyvinen, émigrée alors à Jersey (Archives d'Ille-et-Vilaine, 1Q. 84). La seigneurie de Bagatz relevait « à debvoir de foy, hommage et rachapt », partie de la châtellenie de Bréal, partie de celle des Huguetières. Elle est elle-même qualifiée de châtellenie dans les actes du XVIIIème siècle. C'était une haute justice qui s'exerçait à Pontréan et dont la juridiction s'étendait dans les six paroisses de Guichen, Guignen, Goyen, Saint-Senou, Bourg-des-Comptes et Laillé. Par lettres patentes d'avril 1673, Louis XIV accorda au marquis de la Vallière, seigneur de Bagatz, le droit de tenir à Pontréan un marché tous les lundis et deux. foires par an, aux jours du lundi de la Pentecôte et de la fête Saint-Gilles (1er septembre). Ces lettres furent enregistrées au Parlement de Bretagne le 27 octobre 1683 (Archives du Parlement de Bretagne). Le seigneur de Bagatz avait toutes les prééminences de fondateur dans la chapelle frairienne de Pontréan, dédiée à saint Gilles. Il présentait aussi les prêtres chargés des fondations pieuses faites tant en ce sanctuaire qu'en la chapelle du manoir de Bagatz. Il avait encore, au moins primitivement, un enfeu et quelques prééminences en l'église paroissiale de Guichen. La terre seigneuriale de Bagatz se composait du manoir de ce nom et de ses dépendances, telles que chapelle, colombier, avenues, bois, etc. ; — des métairies de la Basse-Cour, de la Porte, de la Quancerue et de la Trincaudaye ; — des moulins « à draps et à blé » de Pontréan, construits sur la Vilaine, avec droit de pêche prohibitive en cette rivière ; —enfin, de fiefs assez nombreux s'étendant dans les six paroisses que nous avons précédemment nommées. Actuellement, Bagatz, manoir du XVème siècle, conserve encore en partie sa physionomie du moyen-âge. Il domine du haut de ses tourelles le ravissant panorama qui se développe autour de lui ; c'est, à la fin du XIXème siècle l'habitation de son propriétaire, M. Sévère de Talhouët de Boisorhant (abbé Guillotin de Corson).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés à Guichen les nobles suivants : Le sr. d'Assigné, en son manoir de la Guezillonaie, a mét. Mre G. de Bagar, aud. lieu, a mét. J. Chevalier, au Glanrouet, a mét. G. de Champlegeart, aud. lieu . J. de Castonet, à son hotel de la Tronsquedaie. J. Seiourne, à son hostel du bourg de Guichen , a mét. J. de Trelan, à son hotel du bourg de R..... Thomas Priel, à la Prostaie. G. Bauczen, au Bois-billi. (H. Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1446 sont mentionnés à Guichen les commissaires P. de Bonabri et J. de la Rivière, et les nobles suivants : Le sr. Dacigné, à la Guesillonaie. Henry de la Villeblanche, au Bagar. J. Chevalier de Fougere, à Glanroet. P. de Bonabri, au Mesnez. J. de Caconnet, à la Teaudaie. Le mesme au Boisbilli, nob. et Marquerite de Lespinay, sa mère. (H. Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 7 nobles de Guichen :

![]() Olivier

BLOUET (20 livres de revenu) : défaillant ;

Olivier

BLOUET (20 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Geoffroy

CROCHON (5 livres de revenu) : défaillant ;

Geoffroy

CROCHON (5 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Guillaume

DE CASTONNET de Tricandaye (25 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

DE CASTONNET de Tricandaye (25 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Pierre

DE VILLEBLANCHE de Broon & Bagar(tz) (1200 livres de revenu) : défaillant ;

Pierre

DE VILLEBLANCHE de Broon & Bagar(tz) (1200 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Pierre

MAUNY de Champ-Légeart (20 livres de revenu) : défaillant ;

Pierre

MAUNY de Champ-Légeart (20 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

SEIOURNE (60 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

SEIOURNE (60 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Macé

SEIOURNE (50 livres de revenu) : défaillant ;

Macé

SEIOURNE (50 livres de revenu) : défaillant ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Guichen les nobles suivants : - Haut et puissant seigneur Jehan, sire d'Acigné, a le manoir de la Gresillonnaye, nob. (noble) d'ancienneté, sans nulles annexes roturières. - Noble et puissant seigneur Me Pierre de la Ville-Blanche, chevalier, seigneur de Broon, a le manoir de Bagar, noble et tenu noble, sans rot. (roture). - Gilles Mauny, seigneur du Bouais-Bily, a le manoir et maison dud. lieu noble d'ancienneté et y a joint, le père dud. Gilles, 2 journ. roturiers. - Artur du Pan, seigneur de la ....., a led. lieu, qu'il acquit de feu Gilles Mauny et d'Amice de Castonnet, sa femme, et ne savent si led. lieu est noble et tenu noblement, mais ont vu les met. (métayers) dud. lieu payer fouages. - Noble homme Laurent Chevalier, sr. de Glanroit, a lad. maison et lieu de Glanroit, qui est noble et tenu noblement, et y a joint, Jean Chevalier, père dud. Laurent, plusieurs morceaux roturiers. Rotures qu'on veut affranchir : - La maison et lieu de la Maceaye, que tenait et possédait feu Michel Ledoux, est lieu roturier et y sont plusieurs annexes rot. et les y demeurants ont payé fouages. - Le lieu des Mesniz, que possédent Jean Trelan, l'aîné et Jehan Trelan, le jeune, est rot. et tenu roturièrement, et payait fouages Piere Sejourné y demeurant autrefois ; et y ont acquis lesd. Trelans pluieurs rot. - Pierre de Riou, fils de feu Thomas de Riou, sr. de la Visaye, a plusieurs héritages rot. acquis par led. Thomas au village du Plessis. - Georges et Gilles Mauny, possédent la maison et appartenances du Champ-Legeart, et ne savent les paroissiens que le lieu soit noble ni tenu noblement, mais y ont vu demeurer gens contribuans qui pour s'exempter prirent une sergentise, et que Gilles Mauny, depuis décédé, y a fait plusieurs acquests roturiers. - Mathurin Sejourné, a la maison et appartenances de Launay, où demeurait en son vivant Georges Sejourné qui la fit édifier sur fonds roturiers, et y sont plusieurs rot. annexées. - Raoul Sejourné, possède une maison que tenait autrefois feu Macé Sejourné, lequel servait aux armes, pour ce qu'il tenait fiefs nobles hors de la paroisse ; ne savent si le lieu est noble parce qu'ils n'y ont vu demeurer aucuns contributifs. - Jehan Hates et Yvone Sejourné, sa compagne, ont les maison et appartenances que possedait feu Jehan Sejourné-Launay, le tout roturier, et payaient fouages les met. dud. feu Jehan. - Me Guillaume Sejourné, a la maison nommée les Estables avec plusieurs pièces de terre, et ne savent si elles sont tenues roturièrement parce qu'elles sont sorties de la tenue de feu Macé Sejourné ; mais savent qu'il y a des rot. adjointes. - Thomas de Trelan, le jeune, a une tenue au bourg de Guichen, que possédait autrefois feu Thomas de Trelan et Jehane Bauxel, sa femme, et est rot. et ont led. mariés payé fouages. - Jean Marechal et Philippes le Mestayer, sa compagne, ont fait plusieurs acquests au bourg et aux environs, de Thomas de Trelan, et, led. Maréchal et feue Jehane du Margat, aussi sa femme, de feu Macé de Trelan, une maison au bourg qui payait fouages ; Item plusieurs autres acquets, à grands prix et valeur, tous roturiers et contributifs. - Item Perine Marechal, veuve feu Pierre Gaudin, a plusieurs héritages, tous roturiers, à grande valeur, quelques uns desquels a tenus Jean Sejourné, l'aîné, autrement nommé Poumeraye. - Item Olivier Gaudin et Jehanne Boucaud, sa femme, ont, à cause d'elle, plusieurs possessions à grande estimation, toutes roturières et contributives. - Quels Marechal, Perrine Marechal et Gaudin, veulent posséder franc parce qu'ils se disent de la lignée de la monnaye ; une fille de la maison de Monterfil ayant été mariée avec un nommé Guillaume, seigneur des Chapelles, de laquelle et dud. Mauvoysin sortit une fille qui fut mariée à un nommé Jean Marechal, de la paroisse de St Sennour, ayeul de Jean Marechal d'à present et de lad. Perrine ; quels Monterfil, Mauvoysin, etc., ne se sont jamais meslez de monnaye, et cependant en vertu d'icelle lignée, Jehan Maréchal, père de Jean d'à present et de lad. Perine, se fit recevoir par temoins non recevables et faux donnez à entendre, d'où la paroisse est tombée en grande involution de procès. - Pean du Chastelier, seigneurs de Ville-Neufve, susd., a acquis des rotures. - Silvestre Ferval, Pierre Herbert, l'aîné, Pierre Herbert, le jeune, ont acquis et possèdent plusieurs terres roturières toutes contributives. - Les prestres de lad. paroisse, tiennent plusieurs possessions rot. - Item trois francs archiers qui sont au service du Roy. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.