|

Bienvenue chez les Guillierois |

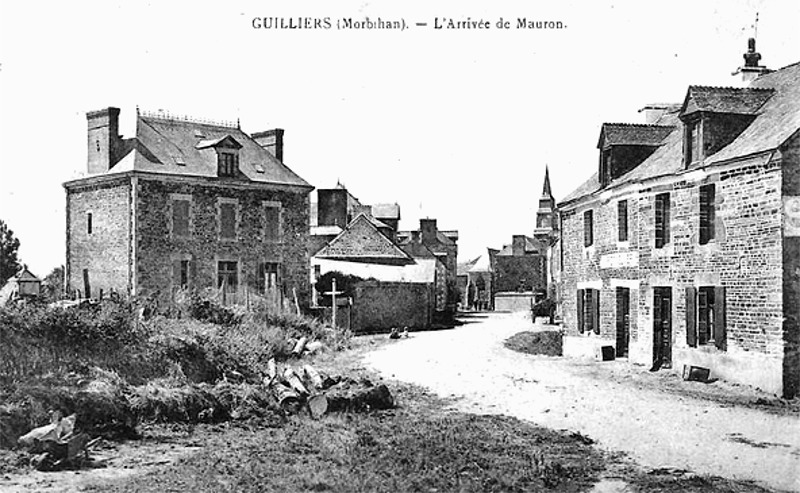

GUILLIERS |

Retour page d'accueil Retour Canton de La Trinité-Porhoët

La commune de Guilliers ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de GUILLIERS

Guilliers vient, semble-t-il, du celte "guilliers" (grande exploitation), ou de "Gwiler" (du latin "Villare").

Guilliers est, semble-t-il, un démembrement des anciennes paroisses primitives de Mohon et de Néant. La paroisse de Guilliers dépendait autrefois du diocèse de Saint-Malo et de l'abbaye de Saint-Jean-des-Près.

Peu avant le Xème siècle, Guéthenoc, vicomte de Porhoët, décide de construire un château (le château Tro) sur le territoire de Guilliers. Abandonné par Guéthenoc, ce château est reconstruit plusieurs fois au cours des siècles qui suivent. Ce château donne son nom à la famille Châteautro. Il est la propriété de Philippe de Montauban au XVème siècle.

Le Bouix est un village situé à 3 kilomètres du bourg de Guilliers, vers le Sud-Ouest. C'est là que les chanoines réguliers de Paimpont fondent un prieuré, à une date qu'il est difficile de préciser. Le centre de cet établissement est la chapelle de Saint-Barthélemy et tout auprès se trouve une maison prieurale, un jardin, une grange, et une métairie avec courtil, terres, pré et futaie. Il y a aussi en Loyat trois prés et deux pièces de terre de 8 journaux. C'est comme on le voit, un assez beau domaine. Dans la suite, il se voit annexer le petit prieuré de Saint-Laurent en Campénéac avec tous ses droits.

Note 1 : A 13 kilomètres de La Trinité-Porhoët et à 15 de Ploërmel, le bourg de Guilliers forme le centre d'une paroisse, qui est limitée au nord par Ménéac et Evriguet, à l'est par Mauron et Néant, au sud par Loyat, et à l'ouest par Saint-Malo-des-trois-fontaines et Mohon. Sa superficie est de 3410 hectares, dont un tiers environ est sous culture, un tiers sous landes, et le reste sous prairies, bois, etc.. En 1891, sa population est de 2294 habitants. Guilliers appartenait jadis aux puissants vicomtes de Porhoët, et renfermait, dès l'an 1000 au moins, leur premier château. Comme le château de Comper en Concoret, comme celui des Salles en Camors, le Château Trô, en Guilliers, s'élevait sur un promontoire qui s'avançait dans un étang. Assis sur un roc de plus de dix mètres de hauteur, qui le rendait à peu près inabordable, il était défendu du côté de la terre par des douves profondes. Guéthenoc, second vicomte de Porhoët, demeurait au Château Trô au commencement du XIème siècle. Bientôt, témoin du concours que provoquait la statue de Notre-Dame du Roncier, sur les bords de l'Oust, il voulut se fixer près d'elle et commença, vers 1025, la construction d'un nouveau château, qu'il appela Josselin, du nom de son fils (Cartulaire de l'abbaye de Redon, 241). Plus tard ce fils fonda le prieuré de Sainte-Croix de Josselin et lui donna, entre autres biens, la terre de Corrinbuhucan, en Quilir ou Guilliers (ib. 242). Quant au Château Trô, il fut délaissé, et passa plus tard à une famille qui en prit le nom, et dont les branches cadettes ont possédé la Ville-Cado en Guilliers, Botelle en Néant, le Bézoué en Plumelec, Hencoet en Plaudren, etc.. Les ruines du château appartenaient dans les deux derniers siècles aux seigneurs du Bois de la Roche ; il n'en reste plus en 1891 que l'emplacement (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Note 2 : en 1638, la paroisse de Guilliers est touchée par la peste et enregistre plus de trente décès. Quatre ans plus tard, Mgr Achille de Harlay de Saucy, évêque de Saint-Malo, administre, dit-on, la confirmation à plus de 2 000 personnes à Guilliers.

![]()

PATRIMOINE de GUILLIERS

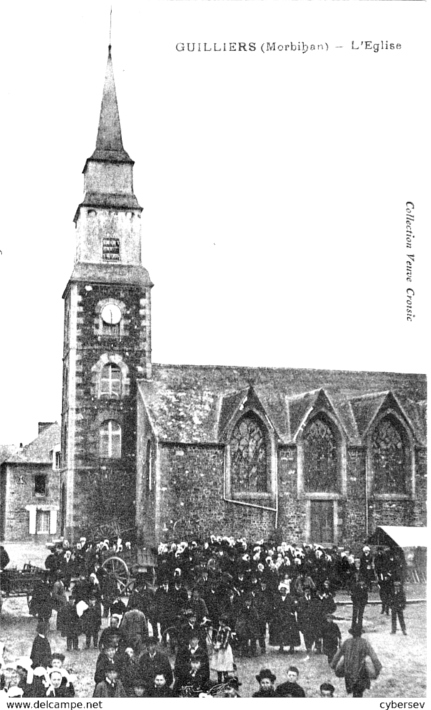

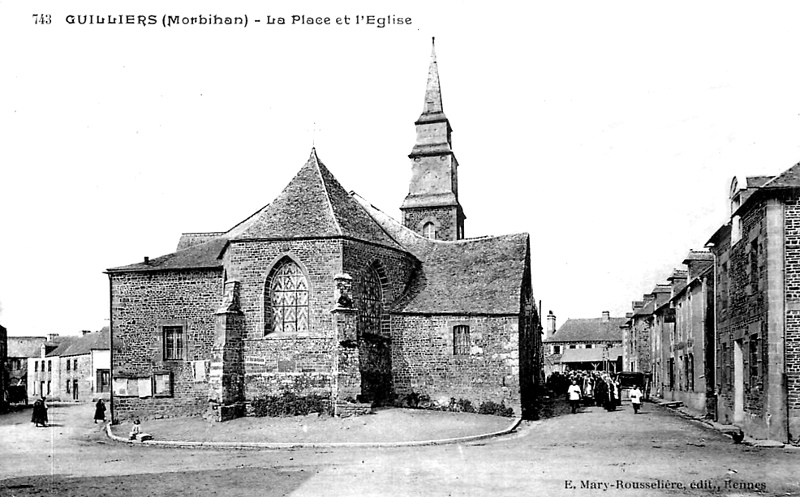

![]() l'église Saint-Pierre et Saint-Paul

(XVIème et XXème siècles). Cette église

subit plusieurs modifications jusqu'en 1960. Elle n'avait à l'origine

qu'une nef avec un seul bas-côté au Nord. Elle se termine par un choeur

polygonal, dont les fenêtres en tiers-point sont surmontées de pignons à

l'extérieur. Les arcades en tiers-point reposent par pénétration sur des

colonnes cylindriques ou polygonales. Des remaniements postérieurs au

XVIème siècle y ont ajouté des chapelles formant transept et un

bas-côté Sud. Une cloche, oeuvre de J. Hurel, date de 1516. Les abords de

l'église sont aménagés en 1960 : un mur est construit tout autour,

encadrant des escaliers de granit. Le carrelage de mosaïque intérieur,

orné des clefs de saint Pierre et du glaive de saint Paul, date du XXème

siècle. L'église abrite une statue en bois polychrome de sainte Apolline (XVIème

siècle). On conserve au presbytère un calice et sa patène, en argent repoussé et ciselé, de la

fin du XVIème siècle ;

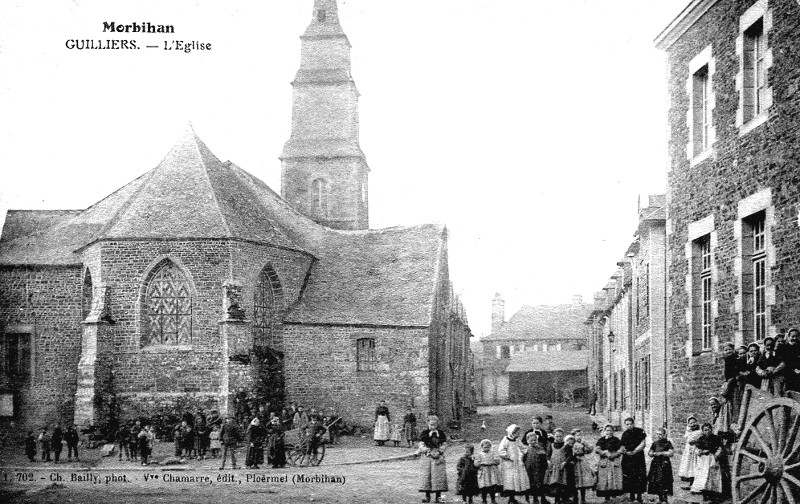

l'église Saint-Pierre et Saint-Paul

(XVIème et XXème siècles). Cette église

subit plusieurs modifications jusqu'en 1960. Elle n'avait à l'origine

qu'une nef avec un seul bas-côté au Nord. Elle se termine par un choeur

polygonal, dont les fenêtres en tiers-point sont surmontées de pignons à

l'extérieur. Les arcades en tiers-point reposent par pénétration sur des

colonnes cylindriques ou polygonales. Des remaniements postérieurs au

XVIème siècle y ont ajouté des chapelles formant transept et un

bas-côté Sud. Une cloche, oeuvre de J. Hurel, date de 1516. Les abords de

l'église sont aménagés en 1960 : un mur est construit tout autour,

encadrant des escaliers de granit. Le carrelage de mosaïque intérieur,

orné des clefs de saint Pierre et du glaive de saint Paul, date du XXème

siècle. L'église abrite une statue en bois polychrome de sainte Apolline (XVIème

siècle). On conserve au presbytère un calice et sa patène, en argent repoussé et ciselé, de la

fin du XVIème siècle ;

Nota : L'église paroissiale, dédiée à saint Pierre et à saint Paul, apôtres, est en forme de croix latine, avec deux bas côtés, et un chevet à cinq pans. Les arcades sont ogivales et reposent sur des piliers cylindriques ou polygonaux ; les fenêtres également ogivales forment pignon à l'extérieur. Dans le clocher se trouve une cloche de moyenne grandeur, portant l'inscription gothique suivante : L'an mil Vcc XV. S. P. R. Hamon, prieur de Guillier, M. Jan Hurel me fist. Les chapelles publiques étaient : — 1. Le Bouix, au sud-ouest, et siège d'un prieuré, dit de saint Barthélemy, dépendant de Paimpont, aujourd'hui ruiné. — 2. Saint-Julien de Riollo, restauré en 1739, et encore desservi en 1891. — 3. La Grande Touche, également conservée. — 4. Saint-Samson aux Orgons. Il y avait en outre des chapelles privées aux manoirs de Lécadeuc et du Verger. Le recteur de Guilliers était à la présentation de l'abbé de saint Jean-des-prés. C'était habituellement un chanoine régulier, qui prenait le titre de prieur-recteur, et qui percevait la dîme sur la majeure partie de sa paroisse. En 1730, son revenu était estimé valoir 500 livres, sur lesquelles il fallait prélever 210 livres de charges. Guilliers relevait du doyenné de Lanouée, du diocèse de Saint-Malo, et de la sénéchaussée de Ploërmel. En 1790, il fut érigé en commune, du canton de Loyat, du district de Ploërmel, et du département du Morbihan. Pendant la Révolution, on y vendit, comme biens nationaux, la maison de l'abbé, dépendant de Saint-Jean-des-Prés, la métairie du Bouix, appartenant au prieuré de Saint-Barthélemy, des terres situées aux Etoublettes, à la Touche-Robert, et ailleurs, dépendant de diverses fondations, et enfin de nombreuses pièces de terre, appartenant à la fabrique. Le prieur-recteur, M. Auguste Foulon, qui avait refusé le serment en 1791, survécut à la tempête et fut rétabli après le Concordat. Guilliers passa en 1800 dans l'arrondissement de Ploërmel, et en 1801 dans le canton de la Trinité-Porhoët, et dans le nouveau diocèse de Vannes (Joseph-Marie Le Mené).

![]() l'église Notre-Dame-du-Tertre

(1955), située à Riolo. Celle-ci remplace deux

anciennes chapelles aujourd'hui disparues. Les fresques (1955), réalisées par

Durant-Henriot et les élèves de l'école des Beaux-Arts de Rennes,

représentent les scènes de l'Apocalypse de saint Sever. Le Christ est

entouré des symboles des quatre évangélistes, et la Vierge à l'Enfant

sur fond bleu, est entourée des anges. L'église abrite les statues de

saint Côme et saint Damien, médecins chrétiens d'origine arabe (martyrs

du IIIème siècle, en Syrie) ;

l'église Notre-Dame-du-Tertre

(1955), située à Riolo. Celle-ci remplace deux

anciennes chapelles aujourd'hui disparues. Les fresques (1955), réalisées par

Durant-Henriot et les élèves de l'école des Beaux-Arts de Rennes,

représentent les scènes de l'Apocalypse de saint Sever. Le Christ est

entouré des symboles des quatre évangélistes, et la Vierge à l'Enfant

sur fond bleu, est entourée des anges. L'église abrite les statues de

saint Côme et saint Damien, médecins chrétiens d'origine arabe (martyrs

du IIIème siècle, en Syrie) ;

![]() la chapelle de la Grande-Touche (XVIIème siècle).

Il s'agit d'un petit édifice rectangulaire, propriété autrefois de la

famille d'Anne de Volvire ;

la chapelle de la Grande-Touche (XVIIème siècle).

Il s'agit d'un petit édifice rectangulaire, propriété autrefois de la

famille d'Anne de Volvire ;

![]() l'ancien

prieuré et chapelle Saint-Barthélemy du Bouix, aujourd'hui disparus. On

possède encore les aveux des prieurs : - Jacques de Kerboudet, du 23 mai

1558, - Grégoire Dessales, du 1er avril 1579, - Frère Judes Chénau, du 2 août

1642 et 9 mai 1644 (Nantes. B. 792). On voit que le prieur levait

la dîme à la 12e gerbe en Bouix, aux Orgons, à la Pilledraie, au Bouesler

et à Saint-Laurent. Il avait de plus une rente fixe de deux boisseaux et

demi de froment au Bouix, et 18 livres monnaie sur les habitants de

Saint-Laurent. Il avait enfin un droit de coutume aux assemblées de

Saint-Barthélemy et de Saint-Laurent (10 et 24 août), savoir, 5 sols par

pipe de boisson et 2 deniers par étal. En retour, le prieur devait un

certain nombre de messes. Il devait aussi des prières et oraisons pour le

roi, et la foi et hommage dus pour tout fief amorti. Lorsque la Révolution

vint tout détruire, la métairie et la chapelle furent vendues, le 14

février 1791, à la veuve Quéneau, pour 5 875 livres. La chapelle, devenue

inutile, est tombée en ruines (J. M. Le Mené) ;

l'ancien

prieuré et chapelle Saint-Barthélemy du Bouix, aujourd'hui disparus. On

possède encore les aveux des prieurs : - Jacques de Kerboudet, du 23 mai

1558, - Grégoire Dessales, du 1er avril 1579, - Frère Judes Chénau, du 2 août

1642 et 9 mai 1644 (Nantes. B. 792). On voit que le prieur levait

la dîme à la 12e gerbe en Bouix, aux Orgons, à la Pilledraie, au Bouesler

et à Saint-Laurent. Il avait de plus une rente fixe de deux boisseaux et

demi de froment au Bouix, et 18 livres monnaie sur les habitants de

Saint-Laurent. Il avait enfin un droit de coutume aux assemblées de

Saint-Barthélemy et de Saint-Laurent (10 et 24 août), savoir, 5 sols par

pipe de boisson et 2 deniers par étal. En retour, le prieur devait un

certain nombre de messes. Il devait aussi des prières et oraisons pour le

roi, et la foi et hommage dus pour tout fief amorti. Lorsque la Révolution

vint tout détruire, la métairie et la chapelle furent vendues, le 14

février 1791, à la veuve Quéneau, pour 5 875 livres. La chapelle, devenue

inutile, est tombée en ruines (J. M. Le Mené) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Julien, située jadis au village de Riollo et reconstruite en 1739 ;

l'ancienne

chapelle Saint-Julien, située jadis au village de Riollo et reconstruite en 1739 ;

![]() le calvaire (XIXème siècle),

situé route de Josselin ;

le calvaire (XIXème siècle),

situé route de Josselin ;

![]() la

croix de la Bouesnardière (1324). Un lion furieux figure sur le socle. Un

évêque et un guerrier sont sculptés sur le fût et, au sommet, figure un

Christ ;

la

croix de la Bouesnardière (1324). Un lion furieux figure sur le socle. Un

évêque et un guerrier sont sculptés sur le fût et, au sommet, figure un

Christ ;

![]() le

manoir de Lécadeuc. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu jadis

à la famille Rouxel, puis à la famille Forsanz. Le manoir possédait

autrefois une chapelle privée ;

le

manoir de Lécadeuc. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu jadis

à la famille Rouxel, puis à la famille Forsanz. Le manoir possédait

autrefois une chapelle privée ;

![]() le

manoir du Verger. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu jadis à

la famille Le Boyer, puis à la famille Brunet. Le manoir possédait

autrefois une chapelle privée ;

le

manoir du Verger. Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu jadis à

la famille Le Boyer, puis à la famille Brunet. Le manoir possédait

autrefois une chapelle privée ;

A signaler aussi :

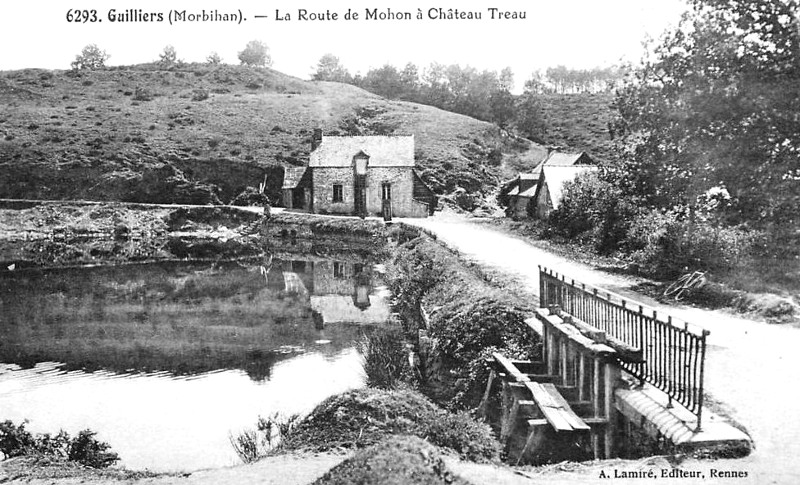

![]() le site du Château –Tro ou Châteautro

(Xème siècle-1008). Il s'agit de la motte féodale qui constitue le

berceau des vicomtes de Porhoët. Le château s'élevait, d'après Hervé du

Halgouët, sur un promontoire qui s'avançait dans un étang et était

défendu du côté de la terre par des fossés profonds. Le château est d'abord habité par

Guéthenoc, cadet de la Maison de Rennes. Bientôt son rang nécessite une

demeure plus somptueuse et, en l'an 1008, Guéthenoc envisage d'abandonner

Châteautro pour les bords de l'Oust où il entreprend la construction de

Josselin. Toutefois en 1026, le vicomte de Porhoët réside toujours

habituellement à Châteautro. Dom Lobineau précise "De Guethenoc,

vicomte de Porhoët et seigneur de Château-Tro, dans la paroisse de

Guilliers, près de La Trinité, qui vivait en 1026, et d'Alarun de

Cornouaille, étaient sortis trois fils, Josselin, Maingui et Tutgual".

Le château devient ensuite la propriété successive des familles Chasteautro ou Chasteau-Trou (en 1382,

en 1480 et en 1550) et La Bedoyère (en 1779), avant d'être abandonné et ruiné.

Le duc de Rohan reste seigneur du lieu jusqu'à la Révolution. Ses vestiges étaient encore visibles en 1872.

Mais, en 1906, il ne reste trace que des anciennes douves. Le 27 janvier

1382, on trouve le nom de Jehan Chasteautro lors de la montre du capitaine

Eon de Lesnerac et de l'écuyer Clisson. En 1484, Guillaume de Chasteau-Tro

est cité parmi les serviteurs du seigneur de Rohan. En juin 1550, Jehan de

Chasteau-Tro est seigneur de Bezouet et en 1662, Catherine de Chateau-Tro

réside à Beauxlieus et du Bezouet. En 1727, Jeanne Gabrielle de

Chateautro est "dame de Morgand" ;

le site du Château –Tro ou Châteautro

(Xème siècle-1008). Il s'agit de la motte féodale qui constitue le

berceau des vicomtes de Porhoët. Le château s'élevait, d'après Hervé du

Halgouët, sur un promontoire qui s'avançait dans un étang et était

défendu du côté de la terre par des fossés profonds. Le château est d'abord habité par

Guéthenoc, cadet de la Maison de Rennes. Bientôt son rang nécessite une

demeure plus somptueuse et, en l'an 1008, Guéthenoc envisage d'abandonner

Châteautro pour les bords de l'Oust où il entreprend la construction de

Josselin. Toutefois en 1026, le vicomte de Porhoët réside toujours

habituellement à Châteautro. Dom Lobineau précise "De Guethenoc,

vicomte de Porhoët et seigneur de Château-Tro, dans la paroisse de

Guilliers, près de La Trinité, qui vivait en 1026, et d'Alarun de

Cornouaille, étaient sortis trois fils, Josselin, Maingui et Tutgual".

Le château devient ensuite la propriété successive des familles Chasteautro ou Chasteau-Trou (en 1382,

en 1480 et en 1550) et La Bedoyère (en 1779), avant d'être abandonné et ruiné.

Le duc de Rohan reste seigneur du lieu jusqu'à la Révolution. Ses vestiges étaient encore visibles en 1872.

Mais, en 1906, il ne reste trace que des anciennes douves. Le 27 janvier

1382, on trouve le nom de Jehan Chasteautro lors de la montre du capitaine

Eon de Lesnerac et de l'écuyer Clisson. En 1484, Guillaume de Chasteau-Tro

est cité parmi les serviteurs du seigneur de Rohan. En juin 1550, Jehan de

Chasteau-Tro est seigneur de Bezouet et en 1662, Catherine de Chateau-Tro

réside à Beauxlieus et du Bezouet. En 1727, Jeanne Gabrielle de

Chateautro est "dame de Morgand" ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de GUILLIERS

Les maisons nobles de la paroisse de Guilliers étaient :

1° La Chesnaye, aux Duval.

2° Lécadeuc, aux Rouxel, puis aux Forsanz.

3° Query, vers l'ouest.

4° Riollo, aux sieurs de Château-Trô.

5° Rouaudais, vers le nord-est.

6° Tréglion, vers le nord-ouest.

7° Le Verger, aux Le Voyer, puis aux Brunet.

8° La Ville-Oger, au sud-sud-ouest.

9° La Ville-Agan, au sud-est, aux Troussier.

10° La Ville-aux-Tenoux, aux sieurs de la Chasse.

11° La Ville-Cado, vers le nord-ouest, aux Château-Trô.

(de Joseph-Marie Le Mené).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés en 1427 à Guilier (Guilliers) les commissaires A. Beylesve et J. Bernard, et les nobles suivants : J. Le Voyer du Vergier. J. Le Voyer de Treguetion, aud. lieu. Alain de Chanteautro, à la Ville cado. G. Maczant, au Boub. Le jeune Chanteautro, au Reollo. Simon Rouxel, au Grûer. (paira) J. Rouxel, à Leycadeuc. G. Morice, au bourg, pauvre. J. Morin, à la Chesnaie, se dit noble, est monté et armé et dit avoir lettres de franchise ; il paira s'il ne les monstre. Louys de la Chasse, à la Ville au Tenous. (H. Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo sont mentionnés en 1440 à Guilier (Guilliers) les commissaires J. Troussier, sénéchal de Lambale, et J. Jocet, alloué de Ploermel, et les 8 nobles suivants : J. le Voyer. Robin Rouxel. Alain de Chasteautro. J. de Chasteautro Ville-cado. Guillemet Morice. J. de Chasteautro Derollo. La veuve G. Maczant. La veuve de J. de Roherinan. J. Rouxel et Jean Morin, se disent nobles, vont es mandemens du Duc et ne contribuent rien. Les métaïers de : J. Le Voyer, à Treguebron. De la Chasse, à la Ville aux Tenours. Alain de Chasteautro, à la Ville Cado et à l'Esclèche. (H. Des Salles).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464 et du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence d'aucun noble de Guilliers.

Dans le dictionnaire des feudataires des évêchés de Dol et Saint-Malo en 1480, on comptabilise la présence de 12 nobles de Guilliers :

![]() Jehan

DE CHASTEAUTRO (160 livres de revenu), remplacé par son fils Olivier :

porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

DE CHASTEAUTRO (160 livres de revenu), remplacé par son fils Olivier :

porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Alain

DE CHASTEAUTRO de Botelle (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

Alain

DE CHASTEAUTRO de Botelle (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

![]() Guillaume

DE CHASTEAUTRO (5 livres de revenu), serviteur du vicomte de Rohan ;

Guillaume

DE CHASTEAUTRO (5 livres de revenu), serviteur du vicomte de Rohan ;

![]() Jehan

DE CHASTEAUTRO (3 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

DE CHASTEAUTRO (3 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Alain

DE LA CHASSE (20 livres de revenu) : défaillant ;

Alain

DE LA CHASSE (20 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Guillaume

DE LISCUER (80 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

DE LISCUER (80 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Perrin

DU BALLET (2 livres de revenu) : défaillant ;

Perrin

DU BALLET (2 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

MACZAND (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

MACZAND (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Guillaume

MACZAUD (10 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

MACZAUD (10 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Alain

MORIN (40 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'une

brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Alain

MORIN (40 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'une

brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

REALLEN (5 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

REALLEN (5 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Robin

ROUXEL (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Robin

ROUXEL (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Guillier (Guilliers) les nobles suivants : - Haut et puissant Mr Philippes de Montauban, vicomte du Bois de la Roche, chancelier de la Reyne, tient les manoir et domaine de Chasteautro. - Me Bastien de Lescus, tient la maison et met. (métairie) du Vergier et y a ajouté 1 journ. de rot. (roture). - Me Perraut de Baslac et Jeane de Chasteautro, sa compagne, tiennent à cause d'elle la maison et met. de la Villecado. - Jean Maezaud, tient la maison et met. de Glaharon. - Carre Le Voyer, tient la maison et met. de Le Gaelion et y a annexé plusieurs rot. - Louys de la Chasse, tient la maison et met. de la Ville-au-Tenours et y a joint quelques rot. - Vincent Rouxel, tient la maison et met. de Lecadeuc. - Yvon de Chasteautro, tient la maison et met. de Lescleche. - Jean de Chasteautro, a la maison et met. de la Ville-Jehan. - Catherine Salmon, a la maison et met. de Labbaie et la tenue et domaine de la Ville-Augier. - Jean et Eon Morin, frères, ont le lieu et met. de la Chesnays. - Jean Gaudaire, se dit quitte parce qu'il a porté rabat d'un demi feu. Jean Raoullin, le jeune, se dit exempt par un office qu'il dit avoir auprès de la Reyne. Sont d'autres paroisses : Jean de Chasteautro, sr. de Botelle, tient 9 journ. de roture. - Eonnet de St Pern, tient aussi quelques héritages rot. - Thomas de Kboudel, sr. de la Villeguenac, a quelques rot. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.