|

Bienvenue chez les Hermitageois |

L'HERMITAGE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Mordelles

La commune de

L'Hermitage ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de L'HERMITAGE

L'Hermitage vient de l'ermitage où saint Avit, abbé de Miscy en Orléanais, s'est retiré au VIème siècle.

Cette paroisse doit son nom et son origine à un antique ermitage. On montre en effet près du bourg l'emplacement d'une cellule et d'une fontaine Saint-Avit, où saint Avit s'était retiré, dit-on, au VIème siècle. A noter que jadis, les bois de Saint-Gilles, du Margat et de Méjusseaume se tenaient et ne formaient qu'une vaste forêt rejoignant celle qui entourait Rennes au Midi.

Nous ignorons sur quoi s'appuyait M. l'abbé Oresve, recteur de L'Hermitage, lorsqu'il avançait que « les moines de Saint-Melaine fondèrent auprès d'une source abondante d'eau vive un oratoire sous l'invocation de saint Avit, abbé de Miscy (Orléanais), mort vers 530 » (Dictionnaire de Bretagne, I, 507). Nous n'avons trouvé nulle part trace du séjour des Bénédictins de Saint-Melaine à L'Hermitage. Mais la dévotion envers saint Avit est en cette paroisse de tradition immémoriale. C'est surtout le lundi de la Pentecôte que les pèlerins abondent à l'église de L'Hermitage, où se trouve la statue du saint ; on y apporte ce jour-là un grand nombre d'enfants à évangéliser, car saint Avit est regardé comme le protecteur de l'enfance, ayant, dit sa légende, rendu la parole, pendant qu'il vivait, à un pauvre petit muet. La paroisse de L'Hermitage doit remonter à l'époque de la constitution du Chapitre de Rennes, au XIème siècle ; la cure de L'Hermitage était, en effet, de toute antiquité, un bénéfice monoculaire présenté par le chanoine de Rennes jouissant de la deuxième prébende (Pouillé de Rennes).

En 1035, l'évêque de l'évêché de Rennes, Guérin, l'acquiert pour les chanoines de la Cathédrale. La paroisse de l'Hermitage, qui semble remonter au XIème siècle, dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes. La paroisse de l'Hermitage est d'abord supprimée en 1791, puis rétablie sur la requête des habitants, érigée en commune, et bientôt en chef-lieu de canton dont elle va perdre le titre pour redevenir par la suite une simple commune.

Le Rolle ms. diocésain de 1646 dit que la cure de L'Hermitage valait environ 600 livres de rente. En 1790, le recteur, René Godard, déclara qu'il jouissait des dîmes de sa paroisse à la treizième gerbe, à l'exception du trait du Luminaire, appartenant au général (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Son presbytère relevait de la seigneurie de Méjusseaume, mais seulement sous devoir d'obéissance.

Les seigneurs du Boberil sont propriétaires de l'Hermitage à partir du XIIIème siècle (mentionnés en 1284) : on voyait jadis leurs cep et collier au bourg de l'Hermitage. En 1600, le seigneur Huchet de Cintré donne la moitié de ses terres à la famille Boberil. La maison seigneuriale de l'Hermitage était celle de Méjusseaume, dans la paroisse du Rheu.

On rencontre les appellations suivantes : Parochia de Eremo (en 1502), Heremum (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de L'Hermitage : Guillaume Aiguillon (vers 1502), Alain Gougeon ou Gouion (1598-1620, inhumé dans l'église), Pierre Even (1620-1650, il construisit le presbytère où l'on voit encore son écusson, portant une fasce, une tête d'animal en chef et un oiseau en pointe, avec cette inscription : Fecit D. P. Even R. 1638), Jacques Even (1650-1661), Pierre Bergeault (1661-1670), Michel Guesdon (1670-1675, inhumé dans le choeur de son église), André Bilcoq (1675-1698, inhumé dans le chanceau), Honoré Corvaisier (1696-1737, inhumé au pied du maître-autel), Noël-Mathurin Loisel (1737-1769), Guillaume Dibou (1769-1789), René-Cyprien Godard (en 1789), Joseph Billon (1803-1822), Félix-Louis Oresve (1822-1860), Pierre Rocher (1860-1871), Alfred de Farcy (à partir de 1871), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de L'Hermitage en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de L'Hermitage en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de L'HERMITAGE

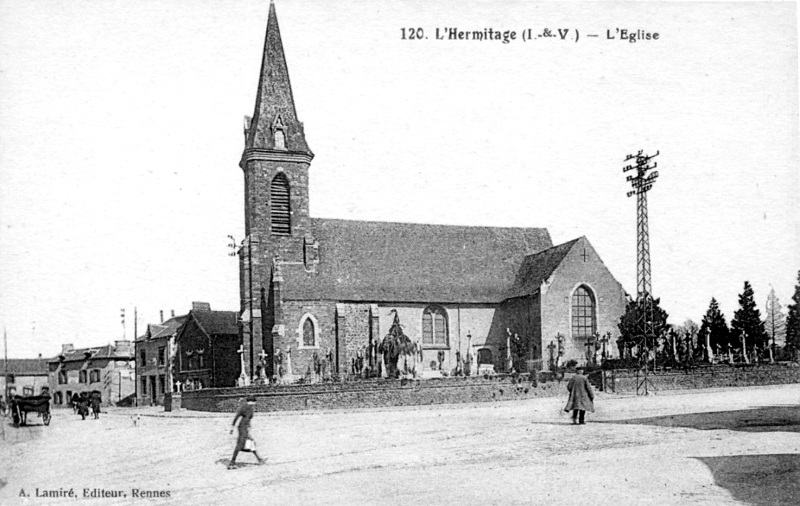

![]() l'église

Notre-Dame-de-la-Révolution (XI-XIXème siècle), restaurée vers 1828 par

l'architecte Pointeau. L'église du XIème

siècle avait pour patron saint Avit avant d'être dédiée à

Notre-Dame.La Sainte Vierge, honorée à la fête de la Purification, est la patronne de

cette église. C'est un édifice en forme de croix, qui offre encore

quelques parties très anciennes : telle est l'abside romane avec fenêtre

en meurtrière dont on a fait la sacristie. En 1827, on détruisit l'arc

triomphal qui séparait le choeur de la nef et n'avait que huit pieds de

largeur. A la même époque, on rasa la chapelle du Nord dépendant

autrefois de la seigneurie du Margat, et l'on bâtit à sa place la chapelle

actuelle de Notre-Dame du Rosaire, bénite en 1828. La chapelle du Sud, dédiée

jadis à saint Roch et maintenant à saint Louis, appartenait au seigneur de

Méjusseaume ; on y voit une crédence de style flamboyant. Quant à la nef,

elle date du XVIIème siècle, comme le témoigne le millésime 1627 gravé

sur sa porte méridionale. Toute cette partie de l'église est en plein

cintre et sans style. Au bas de cette nef est une tour ogivale bâtie en

1865. Le seigneur du Boberil se disait aux deux derniers siècles seigneur

fondateur, supérieur et prééminencier de cette église ; en 1678 il y

avait son enfeu dans le chanceau, son banc et ses armoiries. Il lui

appartenait aussi à la Purification, jour d'assemblée très fréquentée

alors, de jeter la soule que lui devait le dernier marié de l'année précédente

(Archives Nationales, P. 1714). Le seigneur de Méjusseaume, au Rheu, ne

nous semble pas, — quoi qu'en ait écrit M. l'abbé Oresve (Dictionnaire

de Bretagne, I, 508), — avoir été le seigneur de l'église de

L'Hermitage. Au moment même, en effet, où le seigneur du Boberil déclarait

y avoir les droits de fondation et de supériorité, celui de Méjusseaume

avouait en 1680 avoir seulement en cette église « une chapelle du costé

de l'épître dans la nef, avec un banc à queue et un enfeu prohibitif » (Archives

Nationales, P. 1710). Mais à cause de ses fiefs nombreux et importants, le

seigneur de Méjusseaume avait plusieurs droits féodaux qu'il exerçait

dans cette même église ; ainsi, à Noël, le propriétaire de Launay lui

devait une paire de gants blancs « incontinent après la messe de

minuit, sous les cloches ». Les tenanciers du courtil Touzé et du

courtil du Mur lui devaient également chacun une paire de gants blancs

entre la messe de minuit et celle de l'aurore ; enfin, le tenancier du clos

de la Perrière lui devait un sol, présenté à son banc le jour de la

Trinité (Notes de M. l'abbé Oresve - Dictionnaire de Bretagne, I, 508).

Nous avons dit que le seigneur du Margat possédait une chapelle prohibitive

au Nord de l'église ; il y avait son banc, son enfeu et ses armoiries. On découvre

encore quelques traces des anciens blasons qui décoraient cette église ;

ainsi les armes du Boberil : d'argent à trois ancolies d'azur, la tige

en haut, apparaissent çà et là ; celles des Hattes, longtemps

seigneurs de Méjusseaume : d'azur au lion d'argent chappé de gueules,

sont visibles dans la chapelle du Sud. Sur une vieille pierre tombale est l'écusson

d'un du Margat : d'argent au lion rampant de sable. Enfin d'autres

pierres tumulaires portent des armoiries devenues illisibles (Pouillé de

Rennes). Le transept-sud date du XVème siècle. La nef date de 1828. Sa

partie ouest est moderne, sa tour date de 1865. On

y trouve une dalle funéraire appartenant à la famille Boberil qui se

disait, aux derniers siècles, seigneur fondateur, supérieur et prééminencier de l'église de l'Hermitage, où il avait en 1678, dans le

chanceau, son banc, son enfeu et une litre à ses armes. La sacristie

possède une clef de voûte chargée d'un écusson du XVème siècle avec

les armes de la famille du Boberil, seigneurs du Boberil depuis la fin du

XIIIème siècle. Le choeur était entouré d'une litre et renfermait leur

enfeu. Le croisillon sud conserve les armes de la famille Hattes seigneurs

de Méjusseaume jusqu'au milieu du XVème siècle, ainsi que leur enfeu.

L'ancien croisillon nord possédait l'enfeu des seigneurs du Margat. On y

voit aussi des sablières moulurées et quelques pierres tombales dont l'une

est aux armes des seigneurs du Margat ;

l'église

Notre-Dame-de-la-Révolution (XI-XIXème siècle), restaurée vers 1828 par

l'architecte Pointeau. L'église du XIème

siècle avait pour patron saint Avit avant d'être dédiée à

Notre-Dame.La Sainte Vierge, honorée à la fête de la Purification, est la patronne de

cette église. C'est un édifice en forme de croix, qui offre encore

quelques parties très anciennes : telle est l'abside romane avec fenêtre

en meurtrière dont on a fait la sacristie. En 1827, on détruisit l'arc

triomphal qui séparait le choeur de la nef et n'avait que huit pieds de

largeur. A la même époque, on rasa la chapelle du Nord dépendant

autrefois de la seigneurie du Margat, et l'on bâtit à sa place la chapelle

actuelle de Notre-Dame du Rosaire, bénite en 1828. La chapelle du Sud, dédiée

jadis à saint Roch et maintenant à saint Louis, appartenait au seigneur de

Méjusseaume ; on y voit une crédence de style flamboyant. Quant à la nef,

elle date du XVIIème siècle, comme le témoigne le millésime 1627 gravé

sur sa porte méridionale. Toute cette partie de l'église est en plein

cintre et sans style. Au bas de cette nef est une tour ogivale bâtie en

1865. Le seigneur du Boberil se disait aux deux derniers siècles seigneur

fondateur, supérieur et prééminencier de cette église ; en 1678 il y

avait son enfeu dans le chanceau, son banc et ses armoiries. Il lui

appartenait aussi à la Purification, jour d'assemblée très fréquentée

alors, de jeter la soule que lui devait le dernier marié de l'année précédente

(Archives Nationales, P. 1714). Le seigneur de Méjusseaume, au Rheu, ne

nous semble pas, — quoi qu'en ait écrit M. l'abbé Oresve (Dictionnaire

de Bretagne, I, 508), — avoir été le seigneur de l'église de

L'Hermitage. Au moment même, en effet, où le seigneur du Boberil déclarait

y avoir les droits de fondation et de supériorité, celui de Méjusseaume

avouait en 1680 avoir seulement en cette église « une chapelle du costé

de l'épître dans la nef, avec un banc à queue et un enfeu prohibitif » (Archives

Nationales, P. 1710). Mais à cause de ses fiefs nombreux et importants, le

seigneur de Méjusseaume avait plusieurs droits féodaux qu'il exerçait

dans cette même église ; ainsi, à Noël, le propriétaire de Launay lui

devait une paire de gants blancs « incontinent après la messe de

minuit, sous les cloches ». Les tenanciers du courtil Touzé et du

courtil du Mur lui devaient également chacun une paire de gants blancs

entre la messe de minuit et celle de l'aurore ; enfin, le tenancier du clos

de la Perrière lui devait un sol, présenté à son banc le jour de la

Trinité (Notes de M. l'abbé Oresve - Dictionnaire de Bretagne, I, 508).

Nous avons dit que le seigneur du Margat possédait une chapelle prohibitive

au Nord de l'église ; il y avait son banc, son enfeu et ses armoiries. On découvre

encore quelques traces des anciens blasons qui décoraient cette église ;

ainsi les armes du Boberil : d'argent à trois ancolies d'azur, la tige

en haut, apparaissent çà et là ; celles des Hattes, longtemps

seigneurs de Méjusseaume : d'azur au lion d'argent chappé de gueules,

sont visibles dans la chapelle du Sud. Sur une vieille pierre tombale est l'écusson

d'un du Margat : d'argent au lion rampant de sable. Enfin d'autres

pierres tumulaires portent des armoiries devenues illisibles (Pouillé de

Rennes). Le transept-sud date du XVème siècle. La nef date de 1828. Sa

partie ouest est moderne, sa tour date de 1865. On

y trouve une dalle funéraire appartenant à la famille Boberil qui se

disait, aux derniers siècles, seigneur fondateur, supérieur et prééminencier de l'église de l'Hermitage, où il avait en 1678, dans le

chanceau, son banc, son enfeu et une litre à ses armes. La sacristie

possède une clef de voûte chargée d'un écusson du XVème siècle avec

les armes de la famille du Boberil, seigneurs du Boberil depuis la fin du

XIIIème siècle. Le choeur était entouré d'une litre et renfermait leur

enfeu. Le croisillon sud conserve les armes de la famille Hattes seigneurs

de Méjusseaume jusqu'au milieu du XVème siècle, ainsi que leur enfeu.

L'ancien croisillon nord possédait l'enfeu des seigneurs du Margat. On y

voit aussi des sablières moulurées et quelques pierres tombales dont l'une

est aux armes des seigneurs du Margat ;

![]() le

calvaire (XVème siècle), situé près de l'église ;

le

calvaire (XVème siècle), situé près de l'église ;

![]() la

croix de la Meslais (XVIème siècle) ;

la

croix de la Meslais (XVIème siècle) ;

![]() la

commanderie (XVI-XXème siècle), modifiée et réaménagée au XXème siècle ;

la

commanderie (XVI-XXème siècle), modifiée et réaménagée au XXème siècle ;

![]() l'ancien

manoir du Boberil (XIV-XV-XVIème siècle), situé route de Mordelles. Il

possédait jadis une chapelle privée dédiée à saint Marc (XVIème siècle), une fuie et des

douves. La chapelle s'élevait dans la rabine du manoir du Boberil. En 1592,

Jacques du Boberil, seigneur dudit lieu, céda des terres à

son chapelain, Jean Morel, pour le service des trois messes qu'il disait

dans sa chapelle ; et en 1674 cette fondation rapportait 51 livres de rente

au chapelain (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 2, 4).

Celui-ci, au siècle dernier, jouissait d'un dîmereau levé sur les fiefs

du Boberil et devait la messe tous les dimanches, mardis et mercredis.

Furent pourvus de ce bénéfice Julien Levesque en 1727 et Olivier Semelle

en 1740, présentés l'un et l'autre par René du Boberil, seigneur dudit

lieu et du Molant. Il se tenait jadis une assemblée le jour Saint-Marc

autour de cette chapelle, très fréquentée par les fiévreux ; une croix

s'élève sur son emplacement (Pouillé de Rennes). Le Boberil est érigé en châtellenie en 1578 et possédait jadis

un droit de haute justice. Propriété de la famille du Boberil depuis 1284.

De l'ancien manoir, il ne subsiste que le logis, un colombier très ruiné

et des communs transformés ;

l'ancien

manoir du Boberil (XIV-XV-XVIème siècle), situé route de Mordelles. Il

possédait jadis une chapelle privée dédiée à saint Marc (XVIème siècle), une fuie et des

douves. La chapelle s'élevait dans la rabine du manoir du Boberil. En 1592,

Jacques du Boberil, seigneur dudit lieu, céda des terres à

son chapelain, Jean Morel, pour le service des trois messes qu'il disait

dans sa chapelle ; et en 1674 cette fondation rapportait 51 livres de rente

au chapelain (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 2, 4).

Celui-ci, au siècle dernier, jouissait d'un dîmereau levé sur les fiefs

du Boberil et devait la messe tous les dimanches, mardis et mercredis.

Furent pourvus de ce bénéfice Julien Levesque en 1727 et Olivier Semelle

en 1740, présentés l'un et l'autre par René du Boberil, seigneur dudit

lieu et du Molant. Il se tenait jadis une assemblée le jour Saint-Marc

autour de cette chapelle, très fréquentée par les fiévreux ; une croix

s'élève sur son emplacement (Pouillé de Rennes). Le Boberil est érigé en châtellenie en 1578 et possédait jadis

un droit de haute justice. Propriété de la famille du Boberil depuis 1284.

De l'ancien manoir, il ne subsiste que le logis, un colombier très ruiné

et des communs transformés ;

![]() l'ancienne

fontaine Saint-Avit, située près du bourg ;

l'ancienne

fontaine Saint-Avit, située près du bourg ;

![]() le moulin

à vent du Baillage de la Forge (qui n’existe plus en 1853), Banal, M.

Guénaux, et les moulins à eau : Neuf, des Forges, et un moulin à tan ;

le moulin

à vent du Baillage de la Forge (qui n’existe plus en 1853), Banal, M.

Guénaux, et les moulins à eau : Neuf, des Forges, et un moulin à tan ;

A signaler aussi :

![]() le

presbytère, situé au bourg et qui porte l'écusson du recteur Pierre Even (1638) ;

le

presbytère, situé au bourg et qui porte l'écusson du recteur Pierre Even (1638) ;

![]() la

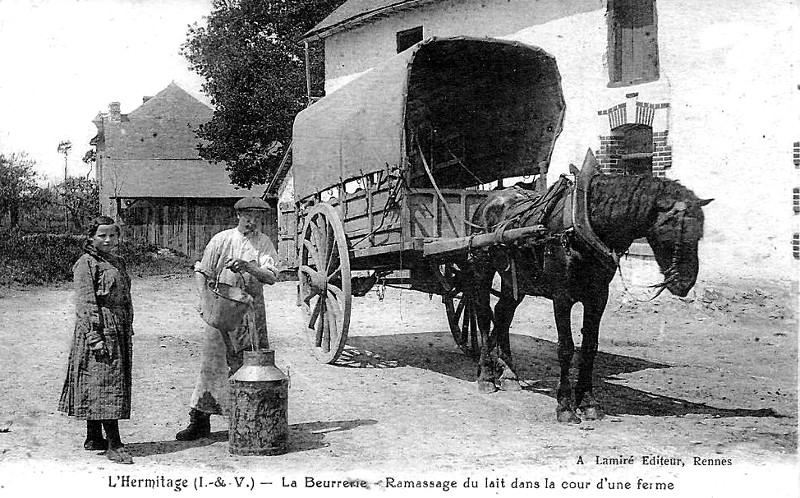

laiterie Bridel (1910-1912), date de 1911. Il s'agit d'une longue bâtisse au

toit en ardoise qui se termine par une tour carrée en son extrémité droite. Elle

est actuellement la propriété du groupe Lactalis ;

la

laiterie Bridel (1910-1912), date de 1911. Il s'agit d'une longue bâtisse au

toit en ardoise qui se termine par une tour carrée en son extrémité droite. Elle

est actuellement la propriété du groupe Lactalis ;

![]() l'ancien

Prieuré de la Bretonnière, situé route de Saint-Gilles (aujourd'hui en

Pacé). Il dépendait jadis de l'Abbaye de Saint-Jacques de Montfort. Ce prieuré possédait une chapelle

dédiée à Saint-Etienne et encore desservie en 1673 ;

l'ancien

Prieuré de la Bretonnière, situé route de Saint-Gilles (aujourd'hui en

Pacé). Il dépendait jadis de l'Abbaye de Saint-Jacques de Montfort. Ce prieuré possédait une chapelle

dédiée à Saint-Etienne et encore desservie en 1673 ;

![]() l'ancien

manoir de la Bretonnière-Chaslet, situé route de Saint-Gilles. Propriété

successive des familles Chaslet, Guerrif (en 1404 et en 1444), Prud'homme

(en 1513), Challot seigneurs de la Glestière (en 1575), Gardon (en 1605),

des Fougerais (en 1656 et en 1680), Cordonnier (en 1715), Gardin seigneurs

des Longrais (en 1726) ;

l'ancien

manoir de la Bretonnière-Chaslet, situé route de Saint-Gilles. Propriété

successive des familles Chaslet, Guerrif (en 1404 et en 1444), Prud'homme

(en 1513), Challot seigneurs de la Glestière (en 1575), Gardon (en 1605),

des Fougerais (en 1656 et en 1680), Cordonnier (en 1715), Gardin seigneurs

des Longrais (en 1726) ;

![]() l'ancienne

Chapelle de la Trinité des Plesses, située route de Vezin-le-Coquet. La

Sainte-Trinité des Plesses était la chapelle du manoir de Méjusseaume,

situé dans la paroisse du Rheu, mais sur la frontière de L'Hermitage. Une

preuve de son ancienneté, c'est qu'en 1577 Henri III accorda une foire à

François du Gué, seigneur de Méjusseaume, « pour laquelle foire estre

tenue au pastis des Plesses le lendemain de la Trinité ». Interdite

vers 1660 faute de dotation, cette chapelle fut fondée de 60 livres de

rente, le 25 novembre 1667, par René de Coëtlogon, seigneur de Méjusseaume,

pour une messe tous les dimanches et fêtes, ce qui ne fut approuvé par l'évêque

qu'en 1683 seulement, à la prière de Guy de Coëtlogon, seigneur de Méjusseaume

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 2, 4). En 1730, Julien

Le Faguais fut pourvu de ce bénéfice, desservi dans « ladite chapelle

sise hors l'enclos du château de Méjusseaume et dans un coin du bois voisin

». Lorsqu'en 1753 le seigneur de La Freslonnière acheta Méjusseaume,

la chapellenie des Plesses fut transférée dans la chapelle du manoir de la

Freslonnière, au Rheu. Il ne reste plus rien de la Trinité des Plesses,

qu'entourait jadis un petit cimetière (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

Chapelle de la Trinité des Plesses, située route de Vezin-le-Coquet. La

Sainte-Trinité des Plesses était la chapelle du manoir de Méjusseaume,

situé dans la paroisse du Rheu, mais sur la frontière de L'Hermitage. Une

preuve de son ancienneté, c'est qu'en 1577 Henri III accorda une foire à

François du Gué, seigneur de Méjusseaume, « pour laquelle foire estre

tenue au pastis des Plesses le lendemain de la Trinité ». Interdite

vers 1660 faute de dotation, cette chapelle fut fondée de 60 livres de

rente, le 25 novembre 1667, par René de Coëtlogon, seigneur de Méjusseaume,

pour une messe tous les dimanches et fêtes, ce qui ne fut approuvé par l'évêque

qu'en 1683 seulement, à la prière de Guy de Coëtlogon, seigneur de Méjusseaume

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 2, 4). En 1730, Julien

Le Faguais fut pourvu de ce bénéfice, desservi dans « ladite chapelle

sise hors l'enclos du château de Méjusseaume et dans un coin du bois voisin

». Lorsqu'en 1753 le seigneur de La Freslonnière acheta Méjusseaume,

la chapellenie des Plesses fut transférée dans la chapelle du manoir de la

Freslonnière, au Rheu. Il ne reste plus rien de la Trinité des Plesses,

qu'entourait jadis un petit cimetière (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir du Margat, situé route de Montfort-sur-Meu. Propriété successive

des familles de Morzelles (en 1427 et en 1549), Cochet (en 1605), Louis

sieurs du Vivier, Hévin (vers 1658), Fournier seigneurs d'Allérac (en 1742) ;

l'ancien

manoir du Margat, situé route de Montfort-sur-Meu. Propriété successive

des familles de Morzelles (en 1427 et en 1549), Cochet (en 1605), Louis

sieurs du Vivier, Hévin (vers 1658), Fournier seigneurs d'Allérac (en 1742) ;

![]() l'ancien

manoir de Marigné, situé route de Montfort-sur-Meu. Il possédait jadis

une chapelle privée et une fuie. Propriété successive des familles

Beaumoine (en 1427 et en 1444), de Cosmadre, de Cacé (en 1513 et en 1554),

Henry (en 1605 et en 1717). On mentionne Guillaume de Cacé en 1513 ;

l'ancien

manoir de Marigné, situé route de Montfort-sur-Meu. Il possédait jadis

une chapelle privée et une fuie. Propriété successive des familles

Beaumoine (en 1427 et en 1444), de Cosmadre, de Cacé (en 1513 et en 1554),

Henry (en 1605 et en 1717). On mentionne Guillaume de Cacé en 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de L'HERMITAGE

Le Boberil, en la paroisse de l'Hermitage, est une des rares maisons nobles appartenant depuis le XIIIème siècle à la famille qui porte son nom. Dès l'an 1284 Geoffroy du Boberil paraissait dans une montre ou revue de soldats nobles passée à Ploërmel en 1294 il déclarait devoir à l'armée du duc de Bretagne un demi-chevalier, à cause de sa seigneurie du Boberil. Jean Ier du Boberil, seigneur dudit lieu, jura l'association pour garder la ville de Rennes en 1379. Il rendit aveu au duc le 1er juin 1404 pour sa terre du Boberil et mourut en 1411. Jean II du Boberil, petit-fils du précédent, lui succéda : il était issu d'Olivier du Boberil et de Mahault Baudouin. Jean du Boberil fut en 1437 échanson du duc Jean V et épousa Olive de Bintin. Il décéda le 18 janvier 1439 et laissait sa seigneurie à son enfant, âgé d'environ trois ans, Olivier du Boberil, qui eut pour tuteur son grand-père maternel, Raoul de Bintin (Archives de Loire-Inférieure). Olivier du Boberil devenu grand, fut pannetier du duc de Bretagne en 1459 et épousa Jeanne Chausson, fille du pannetier du roi de France. Son fils, Galhaut du Boberil, était en 1503 seigneur du Boberil. Il épousa Yvonne de Chantelou et parut en 1513 à une montre d'armes avec un archer et un page ; il mourut au mois de janvier 1536. Vincent Ier du Boberil, fils aîné du précédent, rendit aveu pour le Boberil en 1539. Deux ans plus tard, il se présenta à une montre « monté et armé en estat d'archer, et sur ce que il luy a esté dit qu'il souloit faire un homme d'arme, un archer et un page, a répondu qu'il avoit depuis la dernière monstre poyé ses juveigneurs et diminué son bien, et a déclaré ne tenir en fié noble que 200 livres de rente? ». Ce seigneur épousa Françoise de la Magnane et dut mourir vers 1550, laissant deux fils, Pierre du Boberil, l'aîné, qui mourut encore jeune en 1554, et Vincent II du Boberil, qui hérita de la seigneurie de ce nom, pour laquelle il fit aveu en 1557. Le 30 août 1562, Vincent du Boberil épousa Françoise d'Ust, dame du Molant en Bréal-sous-Montfort ; ce mariage lui procura le manoir seigneurial du Molant, où il vint se fixer et qu'habitèrent dans la suite la plupart des seigneurs du Boberil. Vincent du Boberil fut créé chevalier de l'ordre du roi. Son fils, Jacques du Boberil, était seigneur dudit lieu en 1592, marié alors à Marguerite de Coëtlogon, fille du seigneur de Méjusseaume. Ces derniers vendirent le 18 décembre 1607 les manoir, terre et seigneurie du Boberil à Pierre Henry, seigneur de la Chesnaye, qui rendit aveu pour le Boberil en 1609. Mais cette même année Jean du Boberil, fils aîné-de Jacques, épousa Hélène du Bouëxic, fille du seigneur de la Chapelle-Bouëxic, et son père racheta, le 30 mai 1609, la seigneurie du Boberil. Jacques du Boberil mourut vers 1614, gentilhomme de la Chambre du roi (Archives de Loire-Inférieure). Jean III du Boberil, seigneur dudit lieu, était lui-même décédé en 1639, et sa veuve, Hélène du Bouëxic, était alors tutrice de leurs enfants : l'aîné de ceux-ci, Louis du Boberil, épousa en janvier 1650 Marie de Kerboudel, fille du seigneur de la Courpéan, et deux ans après il fit hommage au roi pour sa seigneurie du Boberil ; il mourut le 1er février 1706. René du Boberil, fils et successeur du précédent, avait épousé en octobre 1687 Julienne Hévin, fille du célèbre jurisconsulte Pierre Hévin ; en 1719, il commandait la noblesse de l'évêché de Rennes. Il mourut avant sa femme, décédée à Rennes le 23 novembre 1749 ; le corps de celle-ci fut transféré en l'église de Bréal et inhumé en la chapelle prohibitive des seigneurs du Molant. Leur fils, René-Marie du Boberil, seigneur dudit lieu, reçu en 1729 conseiller au Parlement de Bretagne, s'unit à Jeanne-Émilie Pinot de la Gaudinaye ; il mourut le 14 janvier 1750, et sa veuve se remaria avec André d'Antigny, seigneur de Frignicourt. René-Henry du Boberil succéda au précédent, son père ; né en 1730, il servit dans les chevau-légers de la garde du roi ; il épousa d'abord Victoire Le Vacher de la Chaize, puis Charlotte Valette de Champfleury ; il vivait encore en 1788, mais dut mourir peu de temps après, car quand vint la Révolution la seigneurie du Boberil appartenait à son fils, René-Joseph du Boberil, né en 1761 de son premier mariage. Ce dernier émigra et son château du Molant fut vendu nationalement, mais racheté par sa soeur, Mme de Kergu. Nous ignorons si la terre du Boberil eut le même sort. La seigneurie du Boberil fut érigée en châtellenie par Henri III, en 1578, en faveur de Vincent du Boberil. Quoique le seigneur de Betton prétendit qu'à l'origine le Boberil relevait de lui à cause de son grand fief de l'Hermitage, tous les aveux de cette seigneurie étaient rendus directement au duc dès le commencement du XVème siècle ; ils furent ensuite rendus au roi. Les fiefs du Boberil s'étendaient en trois paroisses : l'Hermitage, Mordelles et le Rheu ; leur haute justice s'exerçait au bourg de l'Hermitage, où se trouvaient les cep et collier pour attacher les malfaiteurs et blasphémateurs. Le seigneur du Boberil avait droit de tenir en ce même bourg un marché tous les jeudis et trois foires par an, plus une assemblée le jour Saint-Marc, près de la chapelle du Boberil. Il se disait, aux derniers siècles, seigneur fondateur, supérieur et prééminencier de l'église de l'Hermitage, où il avait en 1678, dans le chanceau, son banc, son enfeu et une litre à ses armes : d'argent à trois ancolies d'azur, la tige en haut (Archives nationales, P. 1714). A la fête de la Purification, les trésoriers de l'Hermitage présentaient au seigneur et à la dame du Boberil, en leur banc, deux cierges pour la procession. Après les vêpres, le même jour, le dernier marié de la paroisse apportait une soule au même seigneur, et celui-ci la jetait au peuple assemblé autour de l'église. Le seigneur du Boberil était aussi fondateur et prééminencier de la chapelle Notre-Dame de Montual en Mordelles, devenue plus tard l'église tréviale de la Chapelle-Thouarault. Le domaine proche du Boberil se composait du manoir de ce nom, avec son colombier et sa chapelle fondée de trois messes par semaine, dédiée à saint Marc et bâtie dans la rabine, — des métairies nobles de la Porte et du Pontdouet en l'Hermitage, du Boisgirouet, de la Garrelière et de la Mascheraye en Mordelles, — du moulin à eau du Boisgirouet, avec droit de pêche prohibitive sur le Flumel, etc. A la fin du XIXème siècle, l'ancien manoir du Boberil n'est plus qu'une maison de ferme appartenant à M. du Boberil du Molant, mais les douves qui l'entourent rappellent encore que ce fut originairement le berceau d'une noble et vieille famille (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Jean le Prestre et Pierre de Romelin, plusieurs nobles sont mentionnés à l'Hermitage (57 contribuants, 6 mendiants) :

![]() Guillaume

de Mordelle (Morzelles) ;

Guillaume

de Mordelle (Morzelles) ;

![]() Ollivier

de Morelle (Morzelles) ;

Ollivier

de Morelle (Morzelles) ;

![]() Pierre

Serhant ;

Pierre

Serhant ;

![]() Macé

Chaslet, veuve de Guille Gueriff ;

Macé

Chaslet, veuve de Guille Gueriff ;

![]() Jean

du Boberil, sgr. dudit lieu ;

Jean

du Boberil, sgr. dudit lieu ;

![]() Jean

Baumones (Beaumoine), sr. de Marigné.

Jean

Baumones (Beaumoine), sr. de Marigné.

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

L'Hermitaige (L'Hermitage) les nobles suivants :

" Vincent du Boberil seigneur dudict lieu

[Note : Abbé GUILLOTIN DE CORSON, « Les grandes seigneuries de

Haute-Bretagne... Le Boberil », B.M.S.A.I.V., t. XXIII, 1894, p. 54-58] se présente monté et bien armé en

estat d'archer. Et déclare tenir en fyé noble deux cens livres de rente.

Et

sur ce que il a esté dit audict du Boberil qu'il soulloit faire ung homme en

habillement d'hommes d'armes, ung archer et ung paige, a respondu avoit depuix

la dernière monstre poyé ses jouveigneurs et dimynué son bien. Et à ceste cause

qu'il faisoit cela que debvoit par raison. Et a supplyé estre receu. Ce que a

esté o la protestacion faicte par le procureur des droictz du Roy. Et a faict le

serment. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.