|

Bienvenue chez les Irodouëriens |

IRODOUER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Bécherel

La commune

de Irodouër ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de IRODOUER

Irodouër vient de la famille Irodouër.

Irodouër semble être un démembrement de la paroisse de Miniac. La paroisse d'Irodouër est mentionnée pour la première fois en 1123 sous l'appellation "Irodor". Donoal ou Donoald, évêque d'Alet (Saint-Malo) fait alors don aux moines du couvent de Saint-Melaine de Rennes, de l'église Saint-Pierre d'Irodouër. La paroisse d'Irodouër dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo. La maison seigneuriale d'Irodouër était le Plessis-Giffart.

L'an 1123, Donoald, évêque d'Aleth, se trouvant à Rennes, au couvent de Saint-Melaine, donna aux moines de cette abbaye l'église de Saint-Pierre d'Irodouër, « ecclesiam Sancti Petri de Isrodor », sauf tous les droits épiscopaux. Il accorda en même temps à l'abbé de Saint-Melaine le privilège de lui présenter le recteur d'Irodouër, et il investit cet abbé par le livre des Evangiles, sur lequel le prélat et son archidiacre jurèrent de maintenir cette donation (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 169). Plus tard, le pape Luce III confirma, en 1185, Gervais, abbé de Saint-Melaine, dans la possession des églises d'Irodouër, « ecclesias de Irrodor ». Vers le même temps, une contestation s'éleva entre Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo, et les Bénédictins de Saint-Melaine, au sujet du recteur ou chapelain d'Irodouër et des revenus de son église ; les parties se soumirent au jugement d'Anger, abbé de Saint-Serge, d'Herbert, archidiacre d'Angers, et de Gilbert, chantre de la même église, qui réglèrent ce qui suit en 1187, à Angers même : L'abbé et les moines de Saint-Melaine, renonçant à la présentation du recteur d'Irodouër, la nomination de celui-ci appartiendra désormais à l'évêque de Saint-Malo et à ses successeurs ; les religieux de Saint-Melaine continueront toutefois de recevoir à Irodouër la part qui leur appartient dans les dîmes et dans les oblations de cette église ; le chapelain ou recteur nouvellement institué prêtera serment devant l'évêque de Saint-Malo et en présence de l'abbé de Saint-Melaine de fournir aux moines ce qui leur est dû à Irodouër (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 185). La portion de dîmes et d'oblations à laquelle avaient droit les religieux de Saint-Melaine n'étant point déterminée dans cet acte, de nouvelles difficultés s'élevèrent à ce sujet ; cette fois, Pierre Giraud et l'abbé de Saint-Melaine prirent pour arbitre Herbert, évêque de Rennes de 1184 à 1198, qui rendit la sentence suivante : Désormais tout chapelain ou recteur pourvu de la cure d'Irodouër devra, avant d'en prendre possession, prêter serment, devant l'évêque de Saint-Malo et l'abbé de Saint-Melaine réunis, de fournir exactement aux moines de Saint-Melaine 3 quartiers de froment à la mesure d'Irodouër, quelle qu'elle soit, livrables à la Nativité de la Vierge, et de leur abandonner la moitié des offrandes faites à Noël et à Pâques dans l'église d'Irodouër (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 185). Les Bénédictins de Saint-Melaine unirent ce qu'ils avaient à Irodouër à leur prieuré de Miniac, et ce dernier établissement ayant été supprimé en 1411, ils abandonnèrent leurs droits au recteur de Miniac, qui recevait encore chaque année, avant la Révolution, 4.8 boisseaux de froment, dus le 2 novembre par le recteur d'Irodouër. Le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) nous apprend qu'à cette époque le recteur d'Irodouër levait un tiers des dîmes de sa paroisse et que les deux autres étaient partagés entre divers gentilshommes. Le recteur Jean Rastel déclara en 1790 cependant qu'il dîmait alors « à la trente-sixième gerbe dans toute sa paroisse, divisée en cinq traits nommés le Val, la Haye, la Chapelle, les Bois-Millon et la Garenne ». Il affermait les trois premiers traits 1 311 livres, et il estimait 900 livres les deux autres traits où il recueillait lui-même; c'était donc un total de 2 211 livres de revenu brut. Mais il avait 834 livres de charges, savoir : 48 boisseaux de froment dus au recteur de Miniac-sous-Bécherel, estimés 226 livres ; décimes et droits synodaux, 133 livres ; pension d'un vicaire, 350 livres , et entretien du chanceau et du presbytère, 125 livres ; de sorte qu'il ne lui restait que 1 377 livres de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29, et Pouillé de Rennes).

Lorsque vers 1152 fut fondée l'abbaye de Montfort, Geoffroy, fils d'Ulric, donna à ce nouveau monastère la terre de la Chapelle, en Irodouër, « in Irrodoir terram Capell » (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 614). Les chanoines réguliers de Montfort avaient encore en 1679 un bailliage dans la paroisse d'Irodouër. C'est peut-être là l'origine des maisons nobles des Chapelles-Valoyses et des Chapelles-Mauvoisin, signalées en Irodouër en 1513. Ces terres tiraient vraisemblablement leur nom d'anciens sanctuaires disparus depuis bien des siècles (Pouillé de Rennes).

On rencontre les appellations suivantes : Isrodor (en 1123), Irrodor (en 1185), Irrodoir (en 1187), Errodoer (en 1250), Yrodouez (en 1513).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse d'Irodouër : Geffroy Michel (« Gaufridus Michaelis persona de Errodoer » en 1250). Thomas Faverel (résigna en faveur du suivant). René Le Vayer (prit possession le 22 novembre 1609 ; il fut aussi prieur de la Lande, en Bruc ; décédé vers 1626). Claude Gérault (résigna vers 1627). Jean Breillet (prit possession le 27 juin 1627). René Le Songeur (résigna vers 1634). Jean Le Chapelier (fut pourvu le 21 février 1634). Robert Rousson (prêtre du Mans, résigna en faveur du suivant). Jacques Le Maire (prêtre de Séez, fut pourvu en Cour de Rome et prit possession le 11 novembre 1641). N... de la Fosse (décédé vers 1687). Sébastien-Joseph de Faramus de Trahideuc (chanoine de Saint-Malo, fut pourvu le 26 avril 1687). Georges-Alexis Becdelièvre du Bouëxic, (décédé en 1699). Philippe Thobye (fut pourvu le 9 septembre 1699 ; décédé en 1713). Claude Le Quémener (fut pourvu le 17 juin 1713 ; décédé en 1719). Augustin de la Pommeraye de Kerambar (pourvu le 23 août 1719, était en 1730 syndic du clergé du diocèse ; décédé en 1750). François de la Fosse (fut pourvu le 4 octobre 1750 ; décédé en 1757). Jean Eveillard (fut pourvu le 26 octobre 1757 ; décédé en 1778). Simon Rolland (fut pourvu le 2 mai 1778 ; décédé le 4 mai 1784). Pierre-Marie Launay (pourvu le 23 juin 1784, ne prit point possession). Julien Rastel (pourvu le 8 juillet 1784, gouverna jusqu'à la Révolution, émigra et fut réinstallé en 1803 ; décédé en 1818). Louis Genestay (1818-1860). François Gougeon (1860, décédé en 1870). Frédéric Lefeuvre (1870-1880). Victor Derennes (à partir de 1880), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances d'Irodouër en 1789

".

"

Le

cahier de doléances d'Irodouër en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de IRODOUER

![]() l'église

Saint-Pierre (1826-1827), édifiée à l'emplacement de l'ancien sanctuaire

qui datait du Moyen Age : elle conserve un retable à baldaquin. On ne voit

plus rien de l'ancienne église Saint-Pierre d'Irodouër, mentionnée, comme

nous l'avons vu, dès l'an 1123. Elle a été remplacée en 1827 par un

vaste édifice à trois nefs, avec ouvertures en plein cintre. Les seigneurs

de Montfort, de qui relevaient les plus importants manoirs d'Irodouër, étaient

originairement regardés comme seigneurs supérieurs dans l'église d'Irodouër,

et en 1682 M. Ferron de Villandon, seigneur du Quengo, prétendait avoir

acquis leurs droits de « supériorité, fondation et prééminence »

en cette église. Mais, au XVIIIème siècle, M. du Bouëxic de Pinieuc était

réellement le seigneur de la paroisse, à cause de son antique seigneurie

du Plessix-Giffart, à laquelle, dit Du Paz, étaient attachés « les prééminences

en l'église d'Irodouër, les intersignes et écussons en la grande vitre et

autres, lisière et ceinture à l'entour de ladite église, dedans et

dehors, armoiée de leurs armes, avec enfeu prohibitif au chanceau, tombeaux

armoiez de leurs armes, épitaphes et superscrigtions et toutes marques de

supériorité » (Histoire généalogique de Bretagne, 680). La confrérie

du Rosaire était érigée au XVIIIème siècle dans l'église d'Irodouër,

et l'on y desservait un certain nombre de fondations, entre autres celle

d'une messe matinale chaque dimanche. Le maître-autel, oeuvre d'Alexis Commereuc, date de 1844. La chaire date de 1840 ;

l'église

Saint-Pierre (1826-1827), édifiée à l'emplacement de l'ancien sanctuaire

qui datait du Moyen Age : elle conserve un retable à baldaquin. On ne voit

plus rien de l'ancienne église Saint-Pierre d'Irodouër, mentionnée, comme

nous l'avons vu, dès l'an 1123. Elle a été remplacée en 1827 par un

vaste édifice à trois nefs, avec ouvertures en plein cintre. Les seigneurs

de Montfort, de qui relevaient les plus importants manoirs d'Irodouër, étaient

originairement regardés comme seigneurs supérieurs dans l'église d'Irodouër,

et en 1682 M. Ferron de Villandon, seigneur du Quengo, prétendait avoir

acquis leurs droits de « supériorité, fondation et prééminence »

en cette église. Mais, au XVIIIème siècle, M. du Bouëxic de Pinieuc était

réellement le seigneur de la paroisse, à cause de son antique seigneurie

du Plessix-Giffart, à laquelle, dit Du Paz, étaient attachés « les prééminences

en l'église d'Irodouër, les intersignes et écussons en la grande vitre et

autres, lisière et ceinture à l'entour de ladite église, dedans et

dehors, armoiée de leurs armes, avec enfeu prohibitif au chanceau, tombeaux

armoiez de leurs armes, épitaphes et superscrigtions et toutes marques de

supériorité » (Histoire généalogique de Bretagne, 680). La confrérie

du Rosaire était érigée au XVIIIème siècle dans l'église d'Irodouër,

et l'on y desservait un certain nombre de fondations, entre autres celle

d'une messe matinale chaque dimanche. Le maître-autel, oeuvre d'Alexis Commereuc, date de 1844. La chaire date de 1840 ;

![]() la

croix (XIVème siècle), située à Villeneuve ;

la

croix (XIVème siècle), située à Villeneuve ;

![]() la

croix (1862), située au lieu-dit La Cardière ;

la

croix (1862), située au lieu-dit La Cardière ;

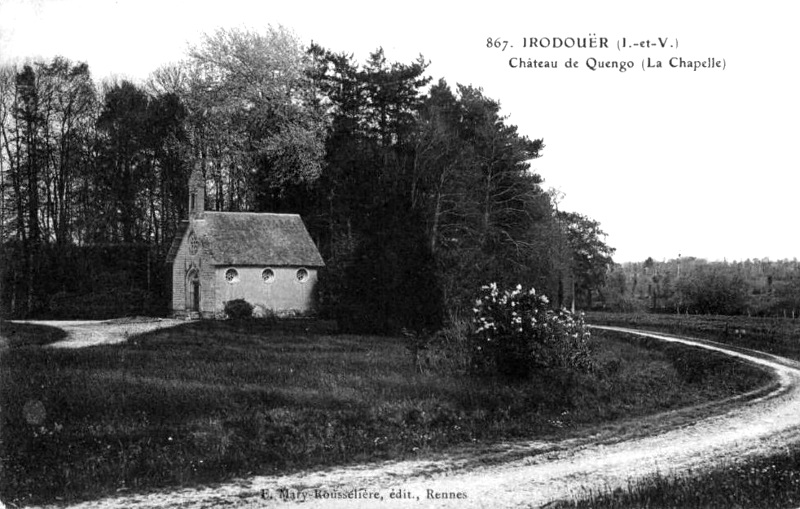

![]() le

château du Quengo (XVI-XVIIIème siècle), situé route de Romillé. Assiégé et incendié durant les guerres de la

Ligue, il est reconstruit vers 1830. On y trouve deux écussons du XVIème

siècle aux armes de la famille de la Haye. La chapelle actuelle remplace

une chapelle plus ancienne : la porte d'entrée (XV-XVIème siècle) est

celle de l'ancien manoir de Villeneuve et on y voit les armes de la famille

Fournier, seigneurs de Trélo. Propriété de Bertrand de La Haye en 1480. Propriété successive des familles de la

Haye (en 1513), de Ferron (en 1682 et au XVIIIème siècle), Botherel (XIXème

siècle), du Crest de Lorgerie (au XXème siècle) ;

le

château du Quengo (XVI-XVIIIème siècle), situé route de Romillé. Assiégé et incendié durant les guerres de la

Ligue, il est reconstruit vers 1830. On y trouve deux écussons du XVIème

siècle aux armes de la famille de la Haye. La chapelle actuelle remplace

une chapelle plus ancienne : la porte d'entrée (XV-XVIème siècle) est

celle de l'ancien manoir de Villeneuve et on y voit les armes de la famille

Fournier, seigneurs de Trélo. Propriété de Bertrand de La Haye en 1480. Propriété successive des familles de la

Haye (en 1513), de Ferron (en 1682 et au XVIIIème siècle), Botherel (XIXème

siècle), du Crest de Lorgerie (au XXème siècle) ;

![]() la

chapelle du château de Quengo (XVIIème siècle) ;

la

chapelle du château de Quengo (XVIIème siècle) ;

![]() le

château de la Ville-au-Sénéchal (XVIIème siècle), situé route de Bécherel.

Il possédait jadis une chapelle démolie en 1827. La chapelle de la

Ville-au-Sénéchal dépendait de ce manoir, appartenant en 1513 à Pierre

d'Irodouër. En 1774, Louis de la Forest, seigneur de la Ville-au-Sénéchal,

présenta François Demay pour desservir cette chapellenie, unie alors à

celle de la Ville-Lieu, en place de Julien Poulnay, décédé (Pouillé de Rennes). Il n'a été conservé

qu'un bénitier et une pierre tombale gravée des armes des de la Forest. La Ville-au-Sénéchal

avait un droit de haute justice. Propriété de Guillaume d'Irodouër

en 1480. Propriété successive des familles Irodouër

(en 1513), Martin (en 1645), la Forest (en 1670) ;

le

château de la Ville-au-Sénéchal (XVIIème siècle), situé route de Bécherel.

Il possédait jadis une chapelle démolie en 1827. La chapelle de la

Ville-au-Sénéchal dépendait de ce manoir, appartenant en 1513 à Pierre

d'Irodouër. En 1774, Louis de la Forest, seigneur de la Ville-au-Sénéchal,

présenta François Demay pour desservir cette chapellenie, unie alors à

celle de la Ville-Lieu, en place de Julien Poulnay, décédé (Pouillé de Rennes). Il n'a été conservé

qu'un bénitier et une pierre tombale gravée des armes des de la Forest. La Ville-au-Sénéchal

avait un droit de haute justice. Propriété de Guillaume d'Irodouër

en 1480. Propriété successive des familles Irodouër

(en 1513), Martin (en 1645), la Forest (en 1670) ;

![]() 5 moulins

dont les moulins à eau du Plessix-Giffard, de la Roche, de Rabaté, de Bouvet, de Quengo ;

5 moulins

dont les moulins à eau du Plessix-Giffard, de la Roche, de Rabaté, de Bouvet, de Quengo ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir du Plessis-Giffart, situé route de Bécherel. Il avait un droit de

haute justice. Propriété successive des familles Giffart (en 1471), la

Marzelière (en 1513), du Bouëxic (au XVIIIème siècle). Propriété d'Olivier Giffart en 1480 ;

l'ancien

manoir du Plessis-Giffart, situé route de Bécherel. Il avait un droit de

haute justice. Propriété successive des familles Giffart (en 1471), la

Marzelière (en 1513), du Bouëxic (au XVIIIème siècle). Propriété d'Olivier Giffart en 1480 ;

![]() l'ancien

manoir du Pont de Nieul. Propriété de l'abbé de Paille-Levé (Pailvé) au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir du Pont de Nieul. Propriété de l'abbé de Paille-Levé (Pailvé) au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de Rigour. Propriété de la famille la Chapelle, seigneurs de Trégomain en 1513 ;

l'ancien

manoir de Rigour. Propriété de la famille la Chapelle, seigneurs de Trégomain en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Boisjean. Propriété de la famille Ginguené au XIVème siècle ;

l'ancien

manoir du Boisjean. Propriété de la famille Ginguené au XIVème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Noë, situé route de Romillé. Propriété de la famille

Urceau, puis des familles Chefdemail et Fourni (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Noë, situé route de Romillé. Propriété de la famille

Urceau, puis des familles Chefdemail et Fourni (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir du Clos-Bossart, situé route de Romillé. Propriété de la famille

Giffart-Mauvoysin en 1513 ;

l'ancien

manoir du Clos-Bossart, situé route de Romillé. Propriété de la famille

Giffart-Mauvoysin en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir des Chapelles-Mauvoysin, situé route de Bédée. Propriété

successive des familles Mauvoysin (en 1513). Les Chapelles-Valoyses, situées

dans le voisinage, appartenaient à la famille Bourgneuf, puis à la famille

Vaucouleur de Lanjamet (en 1513) ;

l'ancien

manoir des Chapelles-Mauvoysin, situé route de Bédée. Propriété

successive des familles Mauvoysin (en 1513). Les Chapelles-Valoyses, situées

dans le voisinage, appartenaient à la famille Bourgneuf, puis à la famille

Vaucouleur de Lanjamet (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir du Breil-Rond, situé route de Bédée. Propriété de la famille

Breil en 1370 et en 1513 ;

l'ancien

manoir du Breil-Rond, situé route de Bédée. Propriété de la famille

Breil en 1370 et en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Chaussonnière, situé route de Bédée. Propriété de la

famille de la Haye en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Chaussonnière, situé route de Bédée. Propriété de la

famille de la Haye en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Frost ou du Frau. Propriété de la famille Frost (en 1460), puis

de la famille Mauvoysin (en 1513) ;

l'ancien

manoir du Frost ou du Frau. Propriété de la famille Frost (en 1460), puis

de la famille Mauvoysin (en 1513) ;

![]() l'ancienne

Chapelle de l'Aubaudière, située route de Bédée. Elle était frairienne.

La chapelle de l'Aubaudière était fondée d'une messe pour tous les

dimanches. En 1790, elle avait 60 livres de rente, consistant en terres

sises autour du village de l'Aubaudière ; ces terres relevaient des

seigneuries du Plessix-Giffart et du Lou à devoir de 30 sols de rente féodale

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29) ;

l'ancienne

Chapelle de l'Aubaudière, située route de Bédée. Elle était frairienne.

La chapelle de l'Aubaudière était fondée d'une messe pour tous les

dimanches. En 1790, elle avait 60 livres de rente, consistant en terres

sises autour du village de l'Aubaudière ; ces terres relevaient des

seigneuries du Plessix-Giffart et du Lou à devoir de 30 sols de rente féodale

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29) ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Lieu, situé route de Bédée. En 1513, Joachim Le Gac,

fils de Jehan Le Gac, sieur de Pontelain, possédait la maison noble de la

Ville-Lieu. C'est probablement à l'un ou l'autre de ces seigneurs qu'est

due la fondation de la chapellenie de la Ville-Lieu, « fondée, est-il

dit en 1699, de trois messes par semaine, par les seigneurs de Pontelain ».

Dès 1563, en effet, Amaury Blanchet fut pourvu de ce bénéfice en place de

Jean de Burond, décédé ; Pierre Callouet en 1698, et Jean de l'Espinay en

1699, lui succédèrent, ce dernier présenté par Jeanne de la Provoté,

femme de Jacques de l'Espinay, habitant le manoir de Pontelain, en Landujan.

En 1719, Louis de la Forest, seigneur de la Ville-Lieu, présenta à François

de la Fosse cette chapellenie. En 1790, les deux fondations unies de la

Ville-au-Sénéchal et de la Ville-Lieu valaient 252 livres de rente

(Archives départementales d'Ille-et-Vlaine, 1 V, 29, et Registre des

insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). Propriété de la famille

le Gac, seigneurs de Pontelain (en 1513) et de la famille la Forest (en 1719) ;

l'ancien

manoir de la Ville-Lieu, situé route de Bédée. En 1513, Joachim Le Gac,

fils de Jehan Le Gac, sieur de Pontelain, possédait la maison noble de la

Ville-Lieu. C'est probablement à l'un ou l'autre de ces seigneurs qu'est

due la fondation de la chapellenie de la Ville-Lieu, « fondée, est-il

dit en 1699, de trois messes par semaine, par les seigneurs de Pontelain ».

Dès 1563, en effet, Amaury Blanchet fut pourvu de ce bénéfice en place de

Jean de Burond, décédé ; Pierre Callouet en 1698, et Jean de l'Espinay en

1699, lui succédèrent, ce dernier présenté par Jeanne de la Provoté,

femme de Jacques de l'Espinay, habitant le manoir de Pontelain, en Landujan.

En 1719, Louis de la Forest, seigneur de la Ville-Lieu, présenta à François

de la Fosse cette chapellenie. En 1790, les deux fondations unies de la

Ville-au-Sénéchal et de la Ville-Lieu valaient 252 livres de rente

(Archives départementales d'Ille-et-Vlaine, 1 V, 29, et Registre des

insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). Propriété de la famille

le Gac, seigneurs de Pontelain (en 1513) et de la famille la Forest (en 1719) ;

![]() l'ancien

manoir de Villeneuve, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété du

Contôleur de Rennes (en 1513), puis des familles Trogoff (au XVIIIème siècle)

et Ferron (au XIXème siècle) ;

l'ancien

manoir de Villeneuve, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété du

Contôleur de Rennes (en 1513), puis des familles Trogoff (au XVIIIème siècle)

et Ferron (au XIXème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de l'Hôpital, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété de

la famille Raymond en 1513 ;

l'ancien

manoir de l'Hôpital, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété de

la famille Raymond en 1513 ;

![]() l'ancienne

Chapelle de l'Aubriotière, située route de Montauban-de-Bretagne. La

chapelle de l'Aubriotière, située au village de ce nom, dépendait à

l'origine du prieur de Saint-Lazare de Montfort, mais au XVIIIème siècle

elle était considérée comme frairienne. Elle était desservie en 1790 par

Jean Maudet, qui jouissait d'un revenu de 30 livres pour deux messes

hebdomadaires dues le dimanche et le vendredi. Les terres formant le fonds

de cette chapellenie relevaient toutefois encore de Saint-Lazare à devoir

de 2 livres 12 sols de rente (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

Chapelle de l'Aubriotière, située route de Montauban-de-Bretagne. La

chapelle de l'Aubriotière, située au village de ce nom, dépendait à

l'origine du prieur de Saint-Lazare de Montfort, mais au XVIIIème siècle

elle était considérée comme frairienne. Elle était desservie en 1790 par

Jean Maudet, qui jouissait d'un revenu de 30 livres pour deux messes

hebdomadaires dues le dimanche et le vendredi. Les terres formant le fonds

de cette chapellenie relevaient toutefois encore de Saint-Lazare à devoir

de 2 livres 12 sols de rente (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir de Bouvet, situé route de Landujan. Propriété de Marguerite de

Goulaine (en 1513), puis des familles Sesmaisons (en 1566) et Botherel (au XVIIIème siècle) ;

l'ancien

manoir de Bouvet, situé route de Landujan. Propriété de Marguerite de

Goulaine (en 1513), puis des familles Sesmaisons (en 1566) et Botherel (au XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Garenne, situé route de Landujan. Il possédait jadis une

chapelle privée. La chapelle de la Garenne était bâtie auprès du manoir

de ce nom. Par acte du 20 mars 1645, Guy Martin et Julienne de Launay,

seigneur et dame de la Ville-au-Sénéchal et de la Boultrie, y fondèrent

une messe pour tous les dimanches ; cette fondation fut approuvée par l'évêque

le 30 mai 1653. Louis de la Forest, seigneur des Chapelles et de la Ville-au-Sénéchal,

présenta en 1706 Joseph Broc pour la desservir ; mais en 1790 le service de

cette chapellenie, ayant alors 54 livres de rente, se faisait à l'église

(Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Mauvoysin en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Garenne, situé route de Landujan. Il possédait jadis une

chapelle privée. La chapelle de la Garenne était bâtie auprès du manoir

de ce nom. Par acte du 20 mars 1645, Guy Martin et Julienne de Launay,

seigneur et dame de la Ville-au-Sénéchal et de la Boultrie, y fondèrent

une messe pour tous les dimanches ; cette fondation fut approuvée par l'évêque

le 30 mai 1653. Louis de la Forest, seigneur des Chapelles et de la Ville-au-Sénéchal,

présenta en 1706 Joseph Broc pour la desservir ; mais en 1790 le service de

cette chapellenie, ayant alors 54 livres de rente, se faisait à l'église

(Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Mauvoysin en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Launay, situé route de Landjan. Propriété de la famille de

Beaulieu (en 1513) ;

l'ancien

manoir de Launay, situé route de Landjan. Propriété de la famille de

Beaulieu (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de la Chauverais, situé route de Landujan. Propriété de Marguerite

de Goulaine, dame de Bouvet (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Chauverais, situé route de Landujan. Propriété de Marguerite

de Goulaine, dame de Bouvet (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de Carouët, situé route de Landujan. Propriété de la famille de

la Houssaye (en 1513) ;

l'ancien

manoir de Carouët, situé route de Landujan. Propriété de la famille de

la Houssaye (en 1513) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de IRODOUER

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 17 nobles de Irodouër :

![]() Guillaume

d'YRODOUER de Villausénéchal (40 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;

Guillaume

d'YRODOUER de Villausénéchal (40 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;

![]() Guillaume

d'YRODOUER de la Palleraye (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Guillaume

d'YRODOUER de la Palleraye (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Raoul

d'YRODOUER de la Pruparaye : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Raoul

d'YRODOUER de la Pruparaye : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Olivier

DE BRERONT de Breront (120 livres de revenu), capitaine de Combourg en 1484 : défaillant ;

Olivier

DE BRERONT de Breront (120 livres de revenu), capitaine de Combourg en 1484 : défaillant ;

![]() Olivier

DE BRERONT de la Garaine (60 livres de revenu) : défaillant ;

Olivier

DE BRERONT de la Garaine (60 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Bertrand

DE LA HAYE du Quengo (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Bertrand

DE LA HAYE du Quengo (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

DE LA HAYE de la Chaussonnière (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

DE LA HAYE de la Chaussonnière (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Pierre

DE LOURME (10 livre de revenu) : défaillant ;

Pierre

DE LOURME (10 livre de revenu) : défaillant ;

![]() Pierre

DE PARTENAY (20 livres de revenu), notaire en 1473 : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Pierre

DE PARTENAY (20 livres de revenu), notaire en 1473 : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

DE QUEBRIAC des Chapelles (300 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

DE QUEBRIAC des Chapelles (300 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Guyon

DU FROST (160 livres de revenu) : à pied ;

Guyon

DU FROST (160 livres de revenu) : à pied ;

![]() Edouard

FOURNIER (10 livres de revenu) : défaillant ;

Edouard

FOURNIER (10 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Olivier

GIFFART de Plessis-Giffart (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Olivier

GIFFART de Plessis-Giffart (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Bertrand

MAUVOISIN (50 livres de revenu) : défaillant ;

Bertrand

MAUVOISIN (50 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

RESMONT de l'Hôpital (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

RESMONT de l'Hôpital (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Bertrand

THOMAS (15 livres de revenu) : défaillant ;

Bertrand

THOMAS (15 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

URSEAN de la Noë (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

URSEAN de la Noë (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Irodouez (Irodouër) les nobles suivants : - Noble dame Marie de Berneant, veuve de feu Messire Artur de la Marzelière, tient les maison, manoir, terres, etc., du Plessis-Giffart, qu'a possédés led. feu Artur et avant luy Olivier Giffart, noblement et de toute ancienneté, et n'y sont nulles rotures adjointes. - Pierre d'Irodouez, sieur de la Ville-au-Senechal, possède led. lieu de la Ville-au-Senechal, que possédait feu Guillaume d'Irodouez, prédécesseur dud. Pierre, et n'y sont nulles rotures adjointes, excepté quelques prairies. - Guillaume de la Chapelle et sa femme, sieur et dame de Tregomnain, ont, pour cause d'elle, les maisons, terre et domaine de Rigou, qui a toujours été tenu noblement, et y sont adjointes quelques rotures. - Gilles de Beaulieu, sieur de Beaulieu, tient les maisons, terre et métairie de Launay-de-Blouayes, qui ont toujours été tenues noblement, et n'y sont nulles rotures adjointes. - Marguerite de Goulainne, dame du lieu de Bonnet, tient la maison, domaine et métairie de la Chameraye et la met. (métairie) dud. lieu de Bonnet, qui ont toujours été tenus et possédés noblement. - Simon de St Pern, sr. de Ligouyer, de la paroisse de St Pern, tient noblement le lieu et métairie de Louaeselière, et y sont environ quatre journaux de roture adjoints ; tient de plus le lieu dit le Clos-Chouannière ; le Clos-au-Couaints, contient environ cinq journaux, qui sont rot. (rotures) et contributifs. - François de Vaucouleur et Gilette de Bourgneuf, sa femme, sieur et dame de Lanjamet, ont, à cause d'elle, les maisons, terres et domaines des Chapelles-Valoyses, qui ont toujours été tenues noblement. - Jehan Mauvoysin et Jeane Tirecocq, sa mère, tiennent les maisons, terres et héritages des Chapelles-Mauvoisin, qui ont toujours été tenues noblement, fors (excepté) quelques rotures que feu Guillaume Mauvoisin, père dudit Jehan, acquit environ cinq journaux de terres roturières et contributives ; ont de plus lesd. Mauvoisin et sa mère les maison, terre et domaine de Clos-Boussart, qui furent autrefois à feu Robert Giffart, et sont nobles d'ancienneté, sans nulle adjonction de roture. - Ont de plus les mêmes, les maison, terre et domaine de la Garenne, noble d'ancienneté, et y sont quelques rotures adjointes par led. défunt. - Jehan du Frots, a les maisons, terres et domaine du lieu du Frots, et la métairie du Hellan, noble et tenues toujours noblement, et n'y a été adjointe aucune acquisition roturière. - Bertrand de la Haye, sieur de Quengou a les maisons, terres et domaines de Quengouz, nobles d'ancienneté, et y sont environ trois journeaux de roture adjoints. - Messire François de Breront, possède le lieu, maison, domaine, manoir, etc., de Breront, noble de toute ancienneté, sans nulle adjonction roturière. - Plus a le lieu et métairie du Clos, noble, fors (excepté) que feu Olivier de Breront et dom Guy de Breront, ses prédécesseurs, ont acquis environ dix journaux de terre contributive. - Pierre Dirodouer, sr. de la Pasleraye, a la maison, terres et domaine dud. lieu, noble d'ancienneté, fors (excepté) que feu Charles d'Irodouer, père de Pierre de présent et feu dom Guillaume d'Yrodouer y ont adjoint quelques acquisitions roturières. - François de la Haye et Marie Guillou, veuve de feu Jehan de la Haye, père dudit François, ont la maison, terres et héritages de la Chaussonnière, et la maison et métairie du Fou, noble d'ancienneté, fors (excepté) quelques héritages rot. (roturières) acquis par ledit défunt et adjoints aux dites terres ; et a de plus led. François deux maisons au bourg, roturières et contributives. - Plus deux autres maisons au village de Lorillaye, contenant environ six journaux. - Bertrand Raysmont, sieur de l'Hopital, a les maisons, terres et domaine dudit lieu de l'Hopital, tenu toujours noblement, et y sont quelques rotures adjointes ; a de plus ledit sieur acquis des hoirs de feue Marie Raysmont, environ douze journaux, et autres héritages roturiers d'autres particuliers qui payaient fouage. - Jouachim Le Gac, fils Jehan Legac, sieur de Pontelan, a les maisons, terres, lieu et met. (métairie) de la Ville-Lieux, tenue et possédée noblement, et n'y sont nulles rotures adjointes, mais a ledit Jehan Legac, sieur de Pontelan, de la paroisse de Landugean, acquis ailleurs quelques rotures. - La maison et terre de Ville-Neuve, appartenant au controlleur de Rennes, et n'y sont nulles rotures adjointes, sauf quelques journeaux. - Jehan Cheff-de-Maill et Robine Urfean, sa femme, et les enfens de Jehan Fournier, comme héritiers de feue Domette Urfean, ont les terres, maison et métairie de Lanoë, noble de toute ancienneté, et n'y sont nulles rotures adjointes. - Jehan Fournier, l'aîné, fils de feu Jehan Fournier, le jeune, sr. des Roches, est noble et d'extraction de noblesse, et a fait édifier deux maisons et une pièce de terre nommée les Vay..., qui était à noble homme Pierre de Partenay et ne savent si ledit lieu est noble ou non, mais y a joint plusieurs rotures. - Noble damoiselle Perrine de Partenay, mère dudit Fournier, est franche de sa personne, mais a deux maisons au bourg d'Irodouez, et quelques pièces d'héritages roturiers et contributifs. - Grant-Jehan Fournier, qui est noble et exempt et sert aux armes, a une maison nommée le Bignon, auprès du bourg d'Irodouez, et a acquis plusieurs héritages roturiers. - Julien du Partenay, sieur du Pré-Allain, a une maison et hébergement au bourg d'Irodouez, qui fut à Bertrand de la Haye, et est noble et exempte de toute contribution rot. (roturière), et y a adjoint quelques rotures, et est led. de Partenay noble de tous temps. - Pierre de St Gilles, de la paroisse de Roullet, noble personne et extraict de noblesse, franc et exempt, mais a acquis plusieurs rotures contributives. - Jehan Julianne, sieur du Moncel, comme garde des enfans de feu Thomas Julianne, a les maisons, terres et héritages du Frost-de-Bonnet, et y a joint plusieurs rotures dont il n'a rien payé pour ce qu'il disait être noble et exempt. - Raoul le Vayer et ses enfans, a les terres et héritages du lieu de la Peonpatraye, que feu M Raoul d'Irodouez eut et acquit de particuliers contributifs, et est tout roturier. - Jacquete de la Houssaye, fille feu Macé de la Houssaye et de Perrine de Partenay, a la maison, terres, vignes, jardins, etc., de Caurouet (Canrouet), contenant environ sept journaux qui furent à feu Jehan de Lorme, et ne savent si led. lieu est noble ou non. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.