|

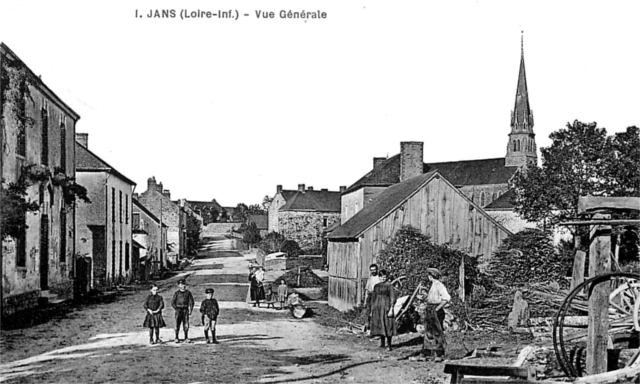

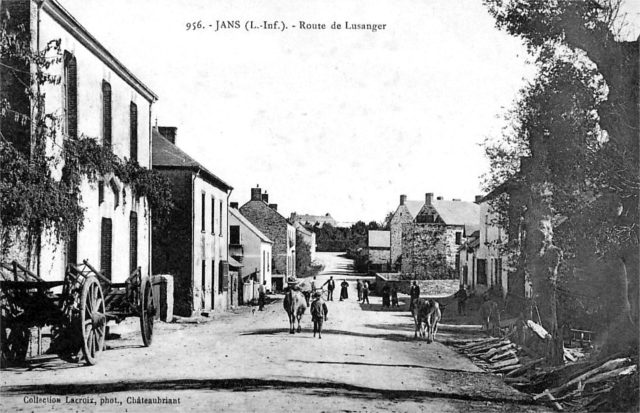

Bienvenue chez les Janséens |

JANS |

Retour page d'accueil Retour Canton de Derval

La commune

de Jans ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de JANS

Jans vient, semble-t-il, du nom Jehan.

Jans était autrefois le centre d'une importante châtellenie appartenant au duc de Bretagne. En 1294, cette châtellenie a pour seigneur Brient Le Bœuf, sire d'Issé, qui reconnaît alors devoir à cause d'elle 4 livres en derniers d'Ost au duc de Bretagne. Elle est donnée en 1333 par le duc Jean III à Jean de Rougé, sire de Derval (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, IIII, et 1359). Le sire de Jans est fondateur des églises de Jans et de Treffieux.

La châtellenie de Jans s'étendait jadis sur 5 paroisses : de Jans à Treffieux, Abbaretz, Nozay et Derval. La châtellenie de Jans est tenue chronologiquement par les familles Le Boeuf, Rieux (par mariage en 1235 de Nicole Le Boeuf et de Geoffroi de Rieux), Ambroise, Bretagne, Laval, Châteaugiron, Rieux, Laval, Montmorency (en 1543) et Bourbon-Condé (en 1632).

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de Jans : J. B. Dugast et Auguste Ménard qui ont fait reconstruire l'église. L'abbé Gautier est originaire de Jans.

![]()

PATRIMOINE de JANS

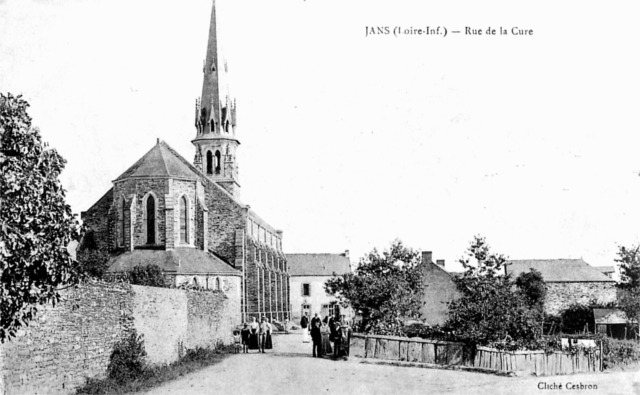

![]() l'église

Saint-Julien et Saint-Dulcien (1868). Cette église remplace une église romane devenue trop petite.

A signaler que " le 12 ou 13 juin 1723, le feu ayant pris dans la

sacristie, a brûlé toute la charpente, les meubles et tous les ornements,

.... " (recteur Joussé). La statue de Saint Mathieu, provenant de la chapelle du Trépas, date du XVème

siècle. La statue de Saint Barthélemy, en bois polychrome et provenant de

la chapelle du Trépas, date du XVIIème siècle. La statue Saint Mathurin,

en bois polychrome et provenant de la chapelle du Trépas, date du XVIIIème

siècle ;

l'église

Saint-Julien et Saint-Dulcien (1868). Cette église remplace une église romane devenue trop petite.

A signaler que " le 12 ou 13 juin 1723, le feu ayant pris dans la

sacristie, a brûlé toute la charpente, les meubles et tous les ornements,

.... " (recteur Joussé). La statue de Saint Mathieu, provenant de la chapelle du Trépas, date du XVème

siècle. La statue de Saint Barthélemy, en bois polychrome et provenant de

la chapelle du Trépas, date du XVIIème siècle. La statue Saint Mathurin,

en bois polychrome et provenant de la chapelle du Trépas, date du XVIIIème

siècle ;

![]() la

chapelle Saint-Dulien-et-Saint-Dulcien (XIII-XV-XXème siècle), située à

la Trépas et édifiée à l'emplacement d'un édifice primitif dédié à

saint Barthélemy. Les jumeaux Dulien et Dulcien seraient, d'après la légende,

les évangélisateurs de Jans (compris alors dans la vaste forêt de

Domnesche). Ces derniers "auraient remonté la rivière du Don en

partant du lac Murin et s'étaient fixés sur les bords de la Cosne, en un

asile devenu la chapelle précitée et où ils furent décapités pour leur

fidélité au christianisme, tout comme saints Donatien et Rogatien de

Nantes". On voit une fontaine à proximité de la chapelle ;

la

chapelle Saint-Dulien-et-Saint-Dulcien (XIII-XV-XXème siècle), située à

la Trépas et édifiée à l'emplacement d'un édifice primitif dédié à

saint Barthélemy. Les jumeaux Dulien et Dulcien seraient, d'après la légende,

les évangélisateurs de Jans (compris alors dans la vaste forêt de

Domnesche). Ces derniers "auraient remonté la rivière du Don en

partant du lac Murin et s'étaient fixés sur les bords de la Cosne, en un

asile devenu la chapelle précitée et où ils furent décapités pour leur

fidélité au christianisme, tout comme saints Donatien et Rogatien de

Nantes". On voit une fontaine à proximité de la chapelle ;

![]() la

croix Pétra, située à Longlé ;

la

croix Pétra, située à Longlé ;

![]() la

croix Morel (XVIIIème siècle), édifiée par la famille Morel ;

la

croix Morel (XVIIIème siècle), édifiée par la famille Morel ;

![]() le

calvaire de Mission (1895-1947), édifié en 1895 et restauré en 1947 ;

le

calvaire de Mission (1895-1947), édifié en 1895 et restauré en 1947 ;

![]() la

maison (vers le XVème siècle) à La Galotière. Il s'agit d'un ancien

relais de poste. Propriété de Jean Sorin en 1427. La léproserie de la

Maillardais dépendait jadis de la seigneurie de Trenoust, à laquelle le

manoir de la Galotière aurait appartenu. Ce manoir possédait jadis sa

propre chapelle. A signaler que la seigneurie de Trenoust (terre et

juridiction) ayant appartenu vers 1427 à Jean Sorrin, appartient en 1603

au sieur Chomard de La Primaudais, puis passe au XIXème siècle aux

demoiselles Chevé de La Motte ;

la

maison (vers le XVème siècle) à La Galotière. Il s'agit d'un ancien

relais de poste. Propriété de Jean Sorin en 1427. La léproserie de la

Maillardais dépendait jadis de la seigneurie de Trenoust, à laquelle le

manoir de la Galotière aurait appartenu. Ce manoir possédait jadis sa

propre chapelle. A signaler que la seigneurie de Trenoust (terre et

juridiction) ayant appartenu vers 1427 à Jean Sorrin, appartient en 1603

au sieur Chomard de La Primaudais, puis passe au XIXème siècle aux

demoiselles Chevé de La Motte ;

![]() l'ancien

manoir des Thénaudais (vers le XVème siècle). Propriété de Gilles Prévost

au XVème siècle ;

l'ancien

manoir des Thénaudais (vers le XVème siècle). Propriété de Gilles Prévost

au XVème siècle ;

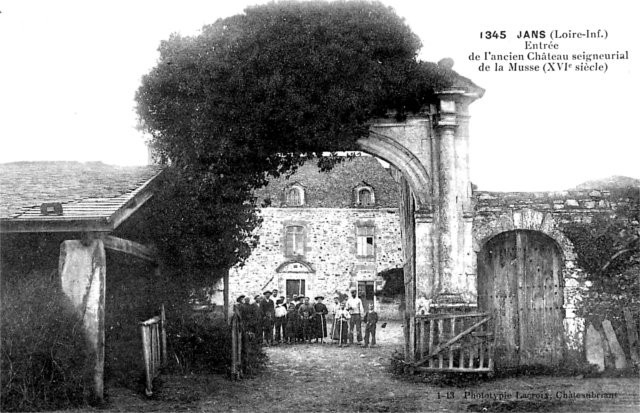

![]() le

manoir de la Musse (XVème siècle). La tourelle de La Musse a disparu. La seigneurie de la Musse appartient en

1427 à Jean Gauchelaye et, au XVIIIème siècle, à Jean Maignan, famille

alliée aux Legrand de Créneue et aux Castellan. Le chevalier Le Maignan,

ancien officier de l'armée royale, fut un colonel de l'armée vendéenne.

Il milita aussi en 1815 puis surtout en 1832 et dut se retirer à Nantes

après l'arrestation de la duchesse de Berry, soutenue par Achille Guibourg

de Châteaubriant. Le colonel Le Maignan est mort en son château de La

Musse, le 13 mars 1840. Sa descendance s'est prolongée par les dames de

Boussinot au Châtenay, puis Geoffroy de Villeblanche au manoir du Plessis ;

le

manoir de la Musse (XVème siècle). La tourelle de La Musse a disparu. La seigneurie de la Musse appartient en

1427 à Jean Gauchelaye et, au XVIIIème siècle, à Jean Maignan, famille

alliée aux Legrand de Créneue et aux Castellan. Le chevalier Le Maignan,

ancien officier de l'armée royale, fut un colonel de l'armée vendéenne.

Il milita aussi en 1815 puis surtout en 1832 et dut se retirer à Nantes

après l'arrestation de la duchesse de Berry, soutenue par Achille Guibourg

de Châteaubriant. Le colonel Le Maignan est mort en son château de La

Musse, le 13 mars 1840. Sa descendance s'est prolongée par les dames de

Boussinot au Châtenay, puis Geoffroy de Villeblanche au manoir du Plessis ;

![]() le

logis de Romefort (XVIème siècle). Il s'agit d'une dépendance de la châtellenie

de Jans appartenant au XVIème siècle à Anne de Montmorency ;

le

logis de Romefort (XVIème siècle). Il s'agit d'une dépendance de la châtellenie

de Jans appartenant au XVIème siècle à Anne de Montmorency ;

![]() le

moulin

du Pont (XVème siècle) ;

le

moulin

du Pont (XVème siècle) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de JANS

La châtellenie de Jans appartenait en 1294 à Briand Le Boeuf, sire d'Issé, qui reconnut alors devoir à cause d'elle 4 livres en deniers d'Ost au duc de Bretagne ; elle fut donnée en 1333 par le duc Jean III à Jean de Rougé, sire de Derval (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, IIII, et 1359). Cette châtellenie s'étendait en Jans, Treffieux, Abbaretz, Nozay et Derval ; parmi ses rentes on remarque celle qui portaient le nom de « gardes des festes de Jans » ; peut-être était-ce une sauvegarde accordée par le seigneur de Jans à ses vassaux pendant les fêtes des saints Julien et Gulcien, patrons de la paroisse et martyrisés à Jans même d'après la tradition.

Le sire de Jans était fondateur des églises de Jans et de Treffieux ; il jouissait d'une partie des coutumes d'Abbaretz et de Nozay (Déclaration de Jans en 1541) mais il n'avait comme domaine proche qu'une petite dîme, un bois de 100 journaux de terre et le moulin à eau de Grandville sur le Don. Toutefois le seigneur de Nozay lui devait chaque année une rente de 126 livres 13 sols 4 deniers (Déclaration de Derval en 1680).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.