|

Bienvenue chez les Kergloffistes |

KERGLOFF |

Retour page d'accueil Retour Canton de Carhaix

La commune de Kergloff ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de KERGLOFF

Kergloff vient du breton « ker » (village) et de « Cloff » (signifiant boiteux en latin).

Rattaché à l’origine à la paroisse primitive de Poullaouen, Kergloff devient ensuite une trève de Cléden-Poher (sous le patronnage de saint Trémeur). La paroisse de Kergloff dépendait autrefois de l'évêché de Cornouaille. Kergloff est érigé en paroisse lors du Concordat.

Les continuateurs d'Ogée disent que l'église semble être du XVIème siècle et qu'on y remarque une cheminée construite sur un des bas-côtés de la nef. On dit que des ouvriers italiens y auraient fait quelques travaux en 1670 ; peut-être seraient-ils les auteurs de la statue de la Vierge. On voit dans l'église quelques peintures analogues à celles de la sacristie de Cléden-Poher, lesquelles sont signées : Herbault pinxit 1750 (M. Abgrall).

En 1804, le recteur, M. Le Moal, dit qu'il y a dans la paroisse cinq chapelles, toutes en état de décence, utiles au peuple pour satisfaire la dévotion des fidèles qui y font des offrandes, et qui servent pour les stations des processions ; ce sont les chapelles de Sainte-Anne, Saint-Candide, La Trinité, Saint-Nicodème et Saint-Nicolas. Les continuateurs d'Ogée en comptent six : Saint-Candie (sic), La Trinité, Saint-Nicodème, Saint-Nicolas, Notre-Dame de Bon-Secours et Sainte-Philomène. Mais cette dernière chapelle se confond peut-être avec celle de Sainte-Anne, qu'ils ne mentionnent pas, et quant à la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours, elle ne fut construite qu'en 1815, suite à la délibération suivante du conseil de fabrique du 18 Décembre 1814 : « Considérant que nous n'avons ni église principale, aucune chapelle dédiée à la Sainte Vierge, que la fabrique est en possession d'une grande quantité de pierres de taille provenant de chapelles tombées en ruine ; considérant qu'un particulier s'offre à céder une portion de terre suffisante pour y bâtir une chapelle, nous avons unanimement voté pour l'érection d'une chapelle sous l'invocation de Notre-Dame de Bon-Secours, aux environs d'un tronc avec une image connue de temps immémorial sous cette dénomination ». Cette même année, M. Le Moal écrit à l'Evêché : « C'est dans cette succursale la coutume de s'approcher généralement des sacrements dans le courant de Février qu'on appelle le mois d'adoration, à cause de la confrérie du Saint-Sacrement qui y était autrefois établie. Pour soutenir cette pieuse pratique, je désire que Monseigneur me permette d'exposer pendant la messe et de donner la bénédiction du Saint-Sacrement tous les dimanches et jeudis de ce mois et de renouveler cette confrérie » (M. Peyron).

On rencontre l'appellation Kergloff dès 1535.

Note : liste non exhaustive des CURÉS DE KERGLOFF, AVANT LA RÉVOLUTION : - En 1584. Alain Hourman. - En 1599. Yves Fraval. - En 1631. Guillaume Hourman. - En 1670. Guillaume Hourman. - En 1704. Pierre Salomon. - En 1706. Tanguy Cornec. - En 1721. Guénolé Le Cam. - En 1730. Guillaume Bourriquen. - En 1740. Trémeur Le Guern. - En 1757. François Guillou. - En 1761. G.-H. Hervanet. - En 1762-1771. Yves Hourman ; devient recteur de Ploëven. - En 1771. Yves Le Gall. - En 1771-1777. Louis Le Raoult ; puis recteur de Beuzec-Cap-Sizun. - En 1778-1787. Conan. - En 1787. Yves Le Meur ; à Kergloff en 1795. Liste non exhaustive des RECTEURS DE KERGLOFF DEPUIS LE CONCORDAT : - En 1802-1815. Pierre-Jean Le Moal, né à Carhaix en 1763, prêtre en 1789, devient recteur de Poullaouen. - En 1815-1819. François Le Névez, de Plougonven. - En 1819-1822. Jacques Lallouet. - En 1822-1837. Pierre Bothuan, de Comanna. - En 1837-1847. Jean-François Le Roux, de Loqueffret. - En 1847-1855, François Le Guillou, de Locquirec. - En 1855-1857. Alain Breton, de Guiclan. - En 1857-1874. Julien Deschamps du Cérisié, de Brest. - En 1874-1876. Corentin Le Léap, de Châteauneuf. - En 1876-1902. Henri Bernard, de Gourin. - En 1902. Narcisse Kerdavid, de Brasparts. Liste non exhaustive des VICAIRES DE KERGLOFF : - En 1853. Joseph Bucaiile (ou Bucalile), prêtre instituteur. - En 1856. Nicolas Lavis, prêtre instituteur. - En 1874. Julien Kergoat. - En 1876. Clément Manière. - En 1876. Jean-Yves Pennamen. - En 1882. Jean-Noël Péron. - En 1884. Jean-François Perrot. - En 1887. Louis-Joseph Laouénan. - En 1888. Pierre Guiavarc'h. - En 1892. Jean-Joseph Maurice. - En 1894. Yves-Marie Calvez. - En 1899. Gabriel Le Ménec. - En 1910. Guillaume Carval. - En 1913. François Cozic, ... (Archives de l'évêché).

![]()

PATRIMOINE de KERGLOFF

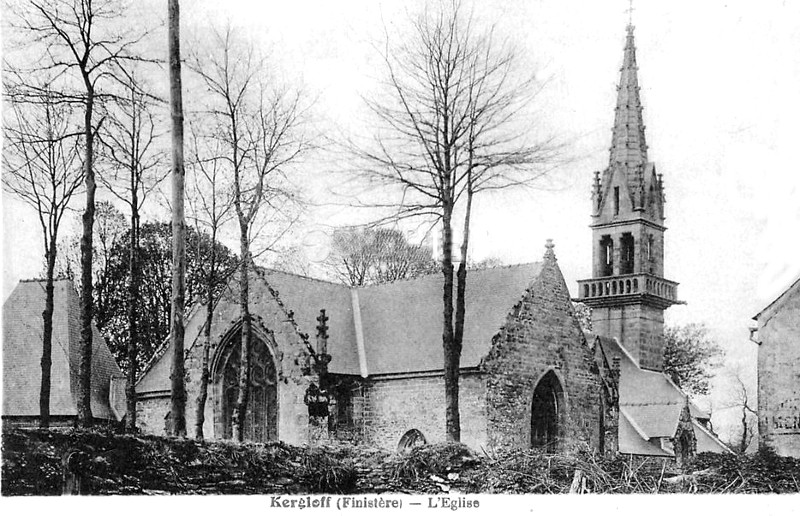

![]() l'église Saint-Trémeur (XVI-XVIIIème siècle).

Du XVIème siècle, l'église comprend, outre la travée du clocher

encastré, une nef avec bas-côtés de quatre travées, un transept et un

choeur à chevet droit. Le clocher, qui a été restauré en 1720 et en 1736

(suivant les dates qui y sont inscrites), possède une chambre de cloches et

une galerie. La sacristie date de 1697. Le choeur a été restauré en 1858 ainsi que

l'indique l'inscription "Fait restaurer par M. Deschamps Cerisier

Recteur de Kergloff 1858". Le lambris a été refait au

XVIIIème siècle. Sa maîtresse vitre renferme les portraits de Vincent II

de Ploeuc, seigneur du Tymeur en Poullaouen et de Jeanne de Rosmadec,

mariés vers l'an 1500. La verrière de la Crucifixion semble datée de 1570

avec remplois du début du XVIème siècle : on y a incorporé les donateurs

de la verrière précédente : Vincent de Ploeuc et Jeanne de Rosmadec. On y

trouve deux tableaux, oeuvre de Lesueur et datés de 1830 : un tableau de

l'Assomption de la Vierge et un autre tableau de sainte Marguerite.

L'église abrite les statues de saint Trémeur, saint Yves, saint Diboan,

saint Languis, saint Jean-Baptiste, sainte Anne et la Vierge, la

Vierge-Mère, saint Joseph, sainte Tréphine, sainte Agnès et un buste

reliquaire de sainte Philomène. L'église

de Kergloff conserve un calice ancien portant cette inscription sur la patène

: « M. O. Guillermi canonicus officialis Corisopitensis » ;

l'église Saint-Trémeur (XVI-XVIIIème siècle).

Du XVIème siècle, l'église comprend, outre la travée du clocher

encastré, une nef avec bas-côtés de quatre travées, un transept et un

choeur à chevet droit. Le clocher, qui a été restauré en 1720 et en 1736

(suivant les dates qui y sont inscrites), possède une chambre de cloches et

une galerie. La sacristie date de 1697. Le choeur a été restauré en 1858 ainsi que

l'indique l'inscription "Fait restaurer par M. Deschamps Cerisier

Recteur de Kergloff 1858". Le lambris a été refait au

XVIIIème siècle. Sa maîtresse vitre renferme les portraits de Vincent II

de Ploeuc, seigneur du Tymeur en Poullaouen et de Jeanne de Rosmadec,

mariés vers l'an 1500. La verrière de la Crucifixion semble datée de 1570

avec remplois du début du XVIème siècle : on y a incorporé les donateurs

de la verrière précédente : Vincent de Ploeuc et Jeanne de Rosmadec. On y

trouve deux tableaux, oeuvre de Lesueur et datés de 1830 : un tableau de

l'Assomption de la Vierge et un autre tableau de sainte Marguerite.

L'église abrite les statues de saint Trémeur, saint Yves, saint Diboan,

saint Languis, saint Jean-Baptiste, sainte Anne et la Vierge, la

Vierge-Mère, saint Joseph, sainte Tréphine, sainte Agnès et un buste

reliquaire de sainte Philomène. L'église

de Kergloff conserve un calice ancien portant cette inscription sur la patène

: « M. O. Guillermi canonicus officialis Corisopitensis » ;

Nota : Verrière de Kergloff. — L'église de Kergloff a son chevet plat orné d'une grande Crucifixion, généralement attribuée aux premières années du XVIème siècle en raison des portraits des donateurs, Vincent de Plœuc et Jeanne de Rosmadec, mariés aux environs de 1500 [Note : L'identification des donateurs a été donnée par le Vicomte Frotier de la Messelière dans son article : Iconographie des tombes et verrières de Bretagne (Association bretonne, 3ème série, t. XXXV 1923, p. 112). — Vincent de Plœuc, troisième fils de Guillaume et de sa première femme Jeanne du Juch, devint seigneur de Plœuc et du Tymeur après la mort sans hoirs à Nantes, en 1486, de son frère aîné Guillaume, son second frère Jean, étant chanoine de Tréguier. Il avait épousé en premières noces Isabeau de Malestroit, dont il eut deux filles, et, en secondes noces, Jeanne de Rosmadec, fille d'Alain et de Françoise du Quellenec, qui lui donna quatre garçons et deux filles. (Bibliothèque Nationale f. fr. 31153, dossier Plœuc)]. L'identification de ces personnages ne prête en effet, à aucun doute ; car, d'une part, c'est là l'unique alliance Plœuc-Rosmadec mentionnée dans les généalogies si documentées de ces maisons, notamment dans celles dressées sur titres par Du Paz et Guy Autret [Note : La généalogie de Rosmadec a été publiée par Du Paz dans sa Généalogie de la maison de Molac, Rennes. 1629. in–4°. La généalogie manuscrite de la maison de Plœuc, dressée par Guy Autret de Missirien, est conservée à la Bibliothèque Nationale (f. fr. 31153, dossier Plœuc). Si elles ne mentionnent qu'une seule alliance Plœuc-Rosmadec, elles en renferment, par contre, plusieurs Rosmadec-Plœuc], et d'autre part, leurs costumes, dénotent manifestement les toutes premières années du XVIème siècle. Jeanne de Rosmadec, en particulier, porte sous son chaperon une riche résille brodée et perlée (Note : Semblable à celle de la sainte Catherine de l'église de Brou) et a sa cotte décolletée en carré : quant à son mari, il a, posé près de lui, un armet à plumail d'autruche encore dénué de crête. On sait également que Vincent de Plœuc testa le 26 août 1520 (Note : Denis de Thézan, Généalogie de la maison de Plœuc, Beauvais, 1873, in fol.) ; il convient donc de dater entre 1500 et 1520, et vraisemblablement plus près du premier de ces millésimes, ces deux portraits, extrêmement expressifs et d'excellente facture. L'examen du vitrail indique, par contre, qu'en dehors de ces deux portraits, cette oeuvre ne date que des toutes dernières années XVIème siècle. Son carton et sa facture sont, en effet, identiques à ceux de la maîtresse vitre de Pleyben, montrent ainsi que ces deux oeuvres ont été exécutées par le même atelier et à peu d'intervalle, aux environs de 1590. La Madeleine a sa robe décorée des mêmes arabesques si caractéristiques et que l'on retrouvait également sur le vitrail un peu plus tardif de la Véronique de Bannalec, daté de 1622 et pulvérisé par la foudre au milieu du XXème siècle. Il eut donc été naturel d'y découvrir les portraits d'autre Vincent de Plœuc, décédé en 1598, et de sa troisième femme, Moricette de Goulaine qu'il avait épousée le 15 mai 1579, ceux-ci préférèrent, ainsi que nous venons de le voir, conserver les portraits de leurs grands parents, que l'on retrouvait en d'autres lieux et notamment dans l'un des vitraux de la chapelle de la cathédrale de Quimper dédiée à saint Charles Borromée (Note : Denis de Thézan, Généalogie de la maison de Plœuc, Beauvais, 1873, in fol., p. 289). Cette incorporation de portraits anciens dans une verrière plus récente est assez rare en Bretagne et méritait, croyons-nous, d'être signalée ; on en rencontre un autre exemple à Maël-Pestivien [Note : Rappelons que la verrière de Maël-Pestivien, datant des environs de 1520, renferme les portraits de Jean de Coatgourheden et de Mabille de la Chapelle-Pestivien, mariés vers 1425, donateurs identifiés par le Vicomte de la Messelière] (René Couffon).

![]() la chapelle de la Trinité (XV-XVIème siècle),

située à Saint-Drezouarn et modifiée au XXème

siècle. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire à chevet droit. Le

clocher porte la date de 1723, mais la cloche est antérieure de 1704. Le retable date du XVIIIème siècle.

La chapelle abrite les statues de la sainte Trinité, Notre-Dame des Anges,

saint Herbot, saint Eloi et sainte Barbe ;

la chapelle de la Trinité (XV-XVIème siècle),

située à Saint-Drezouarn et modifiée au XXème

siècle. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire à chevet droit. Le

clocher porte la date de 1723, mais la cloche est antérieure de 1704. Le retable date du XVIIIème siècle.

La chapelle abrite les statues de la sainte Trinité, Notre-Dame des Anges,

saint Herbot, saint Eloi et sainte Barbe ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Nicodème (XVIème siècle). Cette chapelle était de plan

rectangulaire. L'autel datait de 1551 et on y voyait jadis les statues de

saint Nicodème, Notre-Dame de la Clarté, saint Sébastien et saint Gildas ;

l'ancienne

chapelle Saint-Nicodème (XVIème siècle). Cette chapelle était de plan

rectangulaire. L'autel datait de 1551 et on y voyait jadis les statues de

saint Nicodème, Notre-Dame de la Clarté, saint Sébastien et saint Gildas ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Nicolas (XVIème siècle). Il s'agit d'un édifice de plan

rectangulaire. On y trouvait un banc en chêne daté de 1568. La chapelle

abritait jadis les statues de saint Nicolas, saint Sébastien et une Pietà en pierre ;

l'ancienne

chapelle Saint-Nicolas (XVIème siècle). Il s'agit d'un édifice de plan

rectangulaire. On y trouvait un banc en chêne daté de 1568. La chapelle

abritait jadis les statues de saint Nicolas, saint Sébastien et une Pietà en pierre ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame de Bon-Secours (1817). Il s'agit d'un édifice de plan

rectangulaire avec chevet à trois pans édifié en 1817. La chapelle

abritait jadis les statues de Notre-Dame, saint Joseph et saint Eloi ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame de Bon-Secours (1817). Il s'agit d'un édifice de plan

rectangulaire avec chevet à trois pans édifié en 1817. La chapelle

abritait jadis les statues de Notre-Dame, saint Joseph et saint Eloi ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Candide ou Saint-Languis, située à Saint-Egannec. Il s'agit

d'un édifice de plan rectangulaire, tombé en ruines vers 1927. Elle

renfermait jadis les statues de saint Languis, saint Corentin, saint

Avertin, saint Nicodème, saint Eloi, saint Vincent et sainte Barbe ;

l'ancienne

chapelle Saint-Candide ou Saint-Languis, située à Saint-Egannec. Il s'agit

d'un édifice de plan rectangulaire, tombé en ruines vers 1927. Elle

renfermait jadis les statues de saint Languis, saint Corentin, saint

Avertin, saint Nicodème, saint Eloi, saint Vincent et sainte Barbe ;

![]() plusieurs anciennes chapelles aujourd’hui disparues :

la chapelle Sainte-Agnès, la chapelle Sainte-Philomène

ou Sainte-Anne (ses pierres ont servi à la reconstruction du presbytère en

1865), la chapelle Saint-Fiacre

(petit oratoire voisin de Saint-Languis et disparu vers 1910) ;

plusieurs anciennes chapelles aujourd’hui disparues :

la chapelle Sainte-Agnès, la chapelle Sainte-Philomène

ou Sainte-Anne (ses pierres ont servi à la reconstruction du presbytère en

1865), la chapelle Saint-Fiacre

(petit oratoire voisin de Saint-Languis et disparu vers 1910) ;

![]() la

croix appelée Croix-de-Néveit ou Croix-d'en-Haut (XVème siècle, 1790) ;

la

croix appelée Croix-de-Néveit ou Croix-d'en-Haut (XVème siècle, 1790) ;

![]() d'autres

croix ou vestiges de croix : Gars-an-Groas (XVIème siècle), la croix de

l'église (1826), la croix du cimetière (1958), la Croix-d'en-Bas ;

d'autres

croix ou vestiges de croix : Gars-an-Groas (XVIème siècle), la croix de

l'église (1826), la croix du cimetière (1958), la Croix-d'en-Bas ;

![]() le manoir du Stanger (XVème siècle) ;

le manoir du Stanger (XVème siècle) ;

![]() le manoir de Kerligonan (XIV-XVème siècle), restauré au XXème

siècle. Propriété de la famille Cabournais (vers 1600) ;

le manoir de Kerligonan (XIV-XVème siècle), restauré au XXème

siècle. Propriété de la famille Cabournais (vers 1600) ;

![]() la fontaine de Saint-Egannec (XVIIème siècle), appartenant à

l’ancienne chapelle Saint-Languis (détruite en 1927) ;

la fontaine de Saint-Egannec (XVIIème siècle), appartenant à

l’ancienne chapelle Saint-Languis (détruite en 1927) ;

![]() les vestiges de l’ancienne maison de Sebastien (XVI-XVIIème

siècle), situés à Le Balp ;

les vestiges de l’ancienne maison de Sebastien (XVI-XVIIème

siècle), situés à Le Balp ;

![]() la maison de Poulfanc (XVIIIème siècle), restaurée au XXème siècle ;

la maison de Poulfanc (XVIIIème siècle), restaurée au XXème siècle ;

![]() la maison de Garsanroas (1760-1770) ;

la maison de Garsanroas (1760-1770) ;

![]() 3 moulins dont le moulin de Milinmeur, du Roi, de

l’Aulne ;

3 moulins dont le moulin de Milinmeur, du Roi, de

l’Aulne ;

A signaler aussi :

![]() un dolmen et plusieurs tumuli.

Dans les bois de Keryvon, on a cru reconnaître un dolmen ou allée couverte de 4 mètres de longueur sur 2 m. 50 de largeur ;

un dolmen et plusieurs tumuli.

Dans les bois de Keryvon, on a cru reconnaître un dolmen ou allée couverte de 4 mètres de longueur sur 2 m. 50 de largeur ;

![]() plusieurs tombes en coffre (âge de bronze) ;

plusieurs tombes en coffre (âge de bronze) ;

![]() un souterrain de l’âge de fer ;

un souterrain de l’âge de fer ;

![]() des traces romaines ;

des traces romaines ;

![]() des

monnaies de bronze furent trouvées, vers 1860, près de la voie qui sort à l'Ouest de Carhaix ;

des

monnaies de bronze furent trouvées, vers 1860, près de la voie qui sort à l'Ouest de Carhaix ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de KERGLOFF

Jusqu’à la Révolution, Kergloff fait partie de la baronnie de Kergorlay ou Guergorlay, puis du marquisat du Tymeur à Poullaouen.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.