|

Bienvenue chez les Kergristois |

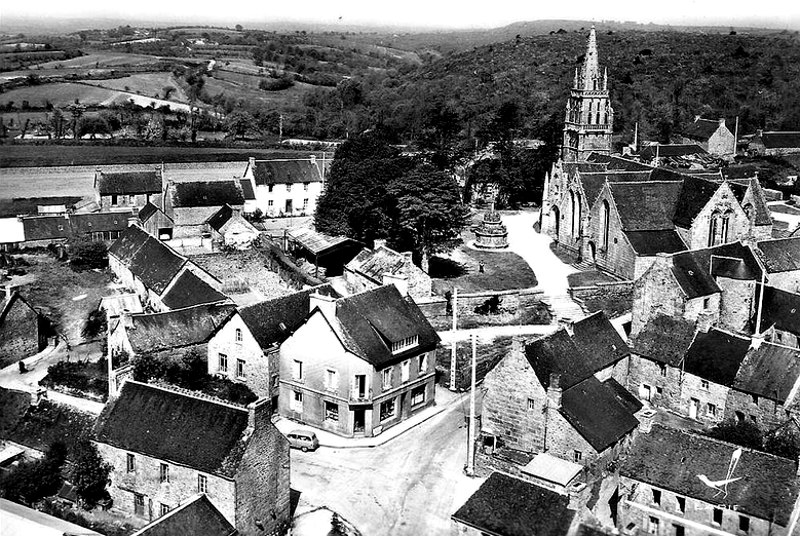

KERGRIST-MOELOU |

Retour page d'accueil Retour Canton de Rostrenen

La commune de Kergrist-Moëlou ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de KERGRIST-MOELOU

Kergrist-Moëlou vient du breton « ker » (village), de « Christ » et de « moel » (butte dénudée).

Kergrist-Moëlou est un démembrement de la paroisse primitive de Plounévez-Quintin, qui elle même s'est constituée au détriment de l'ancienne paroisse primitive de Plouguernével.

En 1368, Moëlou dépendait du diocèse de Quimper. Le chef-lieu de la paroisse de Moëlou était à l’origine « Coz-Ilis ». En effet son église est mentionnée dès 1219 avec son recteur et se trouve située au village de Saint-Lubin surnommé jadis "Koz-Illiz-Moelou" (la vieille église de Moëlou). La chapelle castrale de Notre-Dame de Rostrenen, mentionnée comme église dès 1350, n'est alors qu'une simple trève (jusqu'en 1483).

Puis, en 1483, ce chef-lieu est transféré à Kergrist. La chapelle Notre-Dame de Rostrenen qui est située sur le territoire de Moëlou, est alors érigée en église paroissiale en 1483 par bulle pontificale du 27 août 1483 et place sous sa dépendance l'église de Kergrist ainsi que la chapelle du prieuré de Saint-Jacques.

Autrefois, la paroisse de Kergrist-Moëlou, qui dépendait de l'évêché de Quimper, avait pour subdélégation Callac et ressortissait au siège de Carhaix. Durant la Révolution, la paroisse de Kergrist-Moëlou dépendait du doyenné de Rostrenen.

La paroisse de Kergris-Moëlou a élu sa première municipalité au début de 1790. Rostrenen s'est accru deux fois aux dépens de Kergrist-Moëlou : 1°- en 1823, de l'enclave de Kerbescont et d'une partie de l'enclave de Campostal (arrêté du 12 septembre 1823)). 2°- le 4 mai 1970 d'une vingtaine de villages : Lanvern, Coatrinque, Quenropers, Ker-François, Goarem-Rous, Ty-Jouan, Toul-Huit, la rue Marcel-Tanguy, la route de Plounévez-Quintin, la Barrière du Couar, Pempoul-Even, le Couar, le pont de Kerviguen, le Faouédic, la Croix-Haute, Croix-Julou, Bonne-Nouvelle, le Bois-Pin ou Coat-Pin, Taberne, Lanhellen et Lan-Vian.

On rencontre les appellations suivantes : eccl. de Moelou (en 1219, vers 1330), par. de Moelou (en 1350), Moelou (en 1368, en 1535-1536), par. de Moelou ou de Kergrist (en 1483), Moellou (1591), par. de Kergrist-Moelou (en 1670).

Note 1 : le nom de Kergrist qui n'apparaît qu'au XVème siècle serait lié à l'implantation des templiers et des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, vers le XIIème siècle. Certains lieux-dits tels que Kergrist, la Madeleine, Moustermeur semblent en effet confirmer la présence des templiers et des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La Madeleine et le lieu-dit L'Hôpital rappellent également la présence d'une maladrerie. Les terres nobles de la paroisse de Kergrist-Moëlou étaient : les Iles (membre de la baronnie de Rostrenen), Le Coar, Kerguiffiau, le Menez, Quinquiziou et la Salle.

Note 2 : La Sainte Vierge en était la patronne. Le Recteur était présenté par le seigneur de Rostrenen, à la collation de l'Evêque. Le décimateur était le Doyen de la collégiale de Rostrenen qui, en même temps, était curé de Kergrist-Moëlou, en qualité de recteur primitif et privilégié. C'est ainsi que Jean-Paul-François Collet, né à Rennes en 1754 et prêtre en 1777, fut nommé, en 1779, au doyenné de Rostrenen et à la cure de Kergrist-Moëlou ; malheureusement, il ne savait pas le breton, comme le constate Mgr. de Saint-Luc, avec une certaine amertume : « Il ne sait pas le breton et ne le saura jamais, quoiqu'il me l'ait promis ». Liste non exhaustive des CURÉS DE KERGRIST : - Jean-Bénigne Bihan, né à Saint-Martin en 1731, prêtre en 1761 ; a été à Crozon ; à Kergrist depuis 1776. Excellent sujet en tout genre, a fait le plus grand bien en cette paroisse. Nommé recteur de Plonéis en Avril 1780. - Pierre Cogniec, né à Canihuel, en Bothoa, en 1752, prêtre en 1776, envoyé immédiatement à Kergrist. Excellent en tout genre. Curé à Pleyben en 1779, puis envoyé au collège de Plouguernével en 1783. Remplacé par Jean Dubois, né à Saint-Mayeuc, en 1732, où il était curé. Quitte Kergristen en 1785. - Hubert Colin, né au Haut-Corlay en 1742. Curé du Leslay (Vieux-Bourg-Quintin) en 1776. Se conduit parfaitement. Curé à Kergrist en 1782-1788. - Jean Kerneau, né à Treffiagat en 1757. Insigne au collège et en théologie. Envoyé à Kergrist en 1786. N'a pas de talents extérieurs, mais excellent en tout (d'après le cahier de Mgr de Saint-Luc).

Note 3 : Kergrist-Moëlou, le 19 juillet 1675. - Révolte des Bonnets Rouges. — Les vassaux de messire Yves de Launay, sieur de la Salle, rassemblés au son du tocsin, se rendent au manoir de la Salle, et le sieur de Launay s'étant caché à leur approche, déclarent à sa femme « qu’ils voulloient conformément à tous les autres paysants faire des ordonnances nouvelles et réduire leur maistre à suivre la loy qu'ils lui imposeroient ». Celui-ci étant rentré, ils lui renouvellent les mêmes sommations et lui « disent qu’il falloit absolument leur consentir ce qu'ils voudroient ou qu'ils feroient venir les Bonnets rouges le voir et qu'ils les accompagneroient ». Le lendemain matin, ils reviennent, amenant avec eux Guillaume Jouan, notaire royal de Duault, et lui dictent les conditions de l'acte qu'ils entendent imposer à leur seigneur. Il convient de remarquer que dans cet acte, récemment publié par les soins de M. Ducrest de Villeneuve, comme dans celui de Langonnet, les paysans ne s’opposent point au principe des corvées et des redevances, mais prétendent simplement les modérer et les réglementer (J. Lemoine).

Note 4 : la commune de Kergrist-Moëlou est formée des villages : Kernon-an-Argoat, Kerven, Boval, Kerodau, Saint-Coudan, Lustruyen, Kerver, Goasvoen, Pempou-Even, Lanhellen, Toulazen, Kerdourc'h, Kerbiquet, Moustermeur, le Gaullédic, Kerfloc'h-an-Dour, Pempoulrot, Saint-Guillaume, Kermorvan, Kerguelezan, Quinquis - Leurou, Kermabeven - Vergus, Lostilau, Kernevez-Lan, Ilis-Moëlou, Rescostriou, etc... Parmi les villages : Moustermeur, Saint-Coudan, Le Croisty, Lanhellen.

![]()

PATRIMOINE de KERGRIST-MOELOU

![]() l'église Notre-Dame

(1510-1554), fondée par les barons de Rostrenen et édifiée de 1550 à 1554 par Guillaume et Pierre

Jézéquel. La construction de l'église a débuté le 4 juillet 1510 ou 1504 comme

l'atteste une inscription dans une pierre, située au-dessus de l'autel du

transept Sud : " Le IVème jour de juillet l'an mille VC 4 fut

comancé leuvre de Notre-Dame". Les fondateurs sont les seigneurs

de Rostrenen comme le stipule un acte daté du 29 août 1669 : " Du

dit Mezle-Pestivien, nous nous sommes pareillement transportés en la présence

et ce requérant la dite dame du Coscro [Note : il s'agit de Florimonde

de Karadreux] assistée du dit Bannier au bourg et paroisse de

Kergrist-Moelou et jusques à l'Eglise, laquelle la dite dame du Coscro nous

aurait pareillement dit être dans le fief et haute justice de la dite

baronnie de Rostrenen, les seigneurs de laquelle baronnie y sont seigneurs

de fief, fondateurs, supérieurs premiers et seuls prééminenciers, et entrés

en la dite Eglise nous y aurions trouvé Missire Jan Le Fell prestre lequel

nous aurait dit qu'il est natif de la dite paroisse de Kergrist Moelou,

qu'il est habitué en la dite Eglise depuis les sept à huit ans et qu'il a

toujours veu et entendu faire les prières nominalles pour les barons de

Rostrenen comme seigneurs de fief et fondateurs de la dite église et

paroisse … ". Le clocher date de 1554. La

charpente des cloches a été refaite en 1972. Le clocher abrite quatre

cloches avec inscriptions : 1° Joseph Marie Joachim (parrain : M. J. Bercot

; marraine : dame Marie F. Rot. Née Conan ; MM. Le Gloannec recteur. Conan

maire ; Laudate Dominum in cymbalis , Briens à Morlaix 1846) ; 2°

Marie Reine Jeanne de Kerghrist Mouellou (parrain : J. F. Marie Le Huerou

Kerisel, ad. ; marraine : Marie F. Loyer, née Borciot ; MM. Le Gloannec

recteur. Conan maire ; Fondue par Briens Père et Fils à Morlaix 1846 ;

Vespere et Meridie et Mane narrabo et annuntiabo) ; 3° Christ Claude Jean

François Marie (parrain : Claude Le Gloannec, recteur ; marraine : Mme P L

Connan, née dselle Jeanne Françoise Le Moine ; Vic. Mr F L. Le Clech ;

Conseiller de Fabrique : Mrs René Le Huerou, F M Rot, P L Connan, P M

Connan, JPH Le Bon, Le Bernard ; Verum laudo Deum Plebem voco congregabo

Clerum ; Ploro Defunctos, Hostem Fugo, Festa Decoro ; A la gloire de Marie.

Fondue pour KCHRIST à Ploermel par les Frères 1856) ; 4° la plus

ancienne, anonyme (Messire François Le Carrec, Recteur de K Crist Moellon

et parrain ; Marie Josephe Lucas, épouse de Louis Donniou, adjoint, et

marraine ; Pierre Le Minter, maire ; Faite par la veuve Guillaume Louvière

de Morlaix L an 1826). La tour est édifiée à partir

de 1603 : son portail date du XVIème siècle. Sur

une banderole qui enlace la façade occidentale, on peut lire l'inscription

suivante : PA G ET P JEZEQUEL. OUVRIERS, D L C BORGN ET H CALVEZ CUR. LE XV

JOUR D'APRIL L'AN MILLVCIII FUT COMMENCEEE CESTE TOUR RICHARD PAUL C. LOSTEC

ET F BORGN FABRICES LORS. L'église est restaurée de 1867 à 1873 par les

entrepreneurs E. Chamaillard, de Rostrenen, et Yvon Bellec, suivant les

directives de l'abbé Daniel, recteur de Bulat, et de Gaultier du Mottay, et

classé "monument historique" le 16 février 1921. La porte

(restaurée en 1971 ?) de la sacristie

date du XVIème siècle : cette porte est composée de quatre panneaux anciens

en bois sculpté représentant les apôtres saint Pierre, saint André,

saint Jean et saint Paul. Le maître-autel, oeuvre de Yan Larhantec, date de

1878 (il est consacré par Mgr David le 25 juillet 1880). Le lambris (œuvre

de M. Guel de Gouarec en 1869) peint avec les portraits des pères du concile Vatican I

est l'oeuvre du peintre Gilbert et date de 1871. La charpente et la

couverture ont été refaites entre 1969 et 1972. Le dallage, œuvre de F.

Clou de Lannion, date de 1870 (les pierres sont fournies par le comte de

Janzé et la famille Conan, propriétaire de Krech-Moelou). Elle conserve des restes de

verrières aux armes des familles de Rostrenen, de Léon, de Foix, Toupin,

du Parc de Locmaria, de Quelen, Colin, etc... Les

verrières : derrière l'autel, à droite les armes (ou écussons) des

Rostrenen, en alliance avec les Pont-l'Abbé ; à gauche : Foix et

Rostrenen. Dans la fenêtre orientale et la rose de la fenêtre

septentrionale (premier et deuxième transept) : les armes des familles

Rostrenen, Keranrais et Pestivien [Note : vers 1280, Constance de Rostrenen

avait épousé Jean de Pestivien, dont la fille Tiphaine de Pestivien épousa

Alain de Keranrais]. Dans le vitrail du transept méridional, on voit les

armes des familles du Béarn, de Rosmadec, de Pont-l'Abbé et de Rostrenen. Dans le cimetière existait

encore en 1928 un édifice ancien à tourelle ronde aujourd'hui disparue ;

l'église Notre-Dame

(1510-1554), fondée par les barons de Rostrenen et édifiée de 1550 à 1554 par Guillaume et Pierre

Jézéquel. La construction de l'église a débuté le 4 juillet 1510 ou 1504 comme

l'atteste une inscription dans une pierre, située au-dessus de l'autel du

transept Sud : " Le IVème jour de juillet l'an mille VC 4 fut

comancé leuvre de Notre-Dame". Les fondateurs sont les seigneurs

de Rostrenen comme le stipule un acte daté du 29 août 1669 : " Du

dit Mezle-Pestivien, nous nous sommes pareillement transportés en la présence

et ce requérant la dite dame du Coscro [Note : il s'agit de Florimonde

de Karadreux] assistée du dit Bannier au bourg et paroisse de

Kergrist-Moelou et jusques à l'Eglise, laquelle la dite dame du Coscro nous

aurait pareillement dit être dans le fief et haute justice de la dite

baronnie de Rostrenen, les seigneurs de laquelle baronnie y sont seigneurs

de fief, fondateurs, supérieurs premiers et seuls prééminenciers, et entrés

en la dite Eglise nous y aurions trouvé Missire Jan Le Fell prestre lequel

nous aurait dit qu'il est natif de la dite paroisse de Kergrist Moelou,

qu'il est habitué en la dite Eglise depuis les sept à huit ans et qu'il a

toujours veu et entendu faire les prières nominalles pour les barons de

Rostrenen comme seigneurs de fief et fondateurs de la dite église et

paroisse … ". Le clocher date de 1554. La

charpente des cloches a été refaite en 1972. Le clocher abrite quatre

cloches avec inscriptions : 1° Joseph Marie Joachim (parrain : M. J. Bercot

; marraine : dame Marie F. Rot. Née Conan ; MM. Le Gloannec recteur. Conan

maire ; Laudate Dominum in cymbalis , Briens à Morlaix 1846) ; 2°

Marie Reine Jeanne de Kerghrist Mouellou (parrain : J. F. Marie Le Huerou

Kerisel, ad. ; marraine : Marie F. Loyer, née Borciot ; MM. Le Gloannec

recteur. Conan maire ; Fondue par Briens Père et Fils à Morlaix 1846 ;

Vespere et Meridie et Mane narrabo et annuntiabo) ; 3° Christ Claude Jean

François Marie (parrain : Claude Le Gloannec, recteur ; marraine : Mme P L

Connan, née dselle Jeanne Françoise Le Moine ; Vic. Mr F L. Le Clech ;

Conseiller de Fabrique : Mrs René Le Huerou, F M Rot, P L Connan, P M

Connan, JPH Le Bon, Le Bernard ; Verum laudo Deum Plebem voco congregabo

Clerum ; Ploro Defunctos, Hostem Fugo, Festa Decoro ; A la gloire de Marie.

Fondue pour KCHRIST à Ploermel par les Frères 1856) ; 4° la plus

ancienne, anonyme (Messire François Le Carrec, Recteur de K Crist Moellon

et parrain ; Marie Josephe Lucas, épouse de Louis Donniou, adjoint, et

marraine ; Pierre Le Minter, maire ; Faite par la veuve Guillaume Louvière

de Morlaix L an 1826). La tour est édifiée à partir

de 1603 : son portail date du XVIème siècle. Sur

une banderole qui enlace la façade occidentale, on peut lire l'inscription

suivante : PA G ET P JEZEQUEL. OUVRIERS, D L C BORGN ET H CALVEZ CUR. LE XV

JOUR D'APRIL L'AN MILLVCIII FUT COMMENCEEE CESTE TOUR RICHARD PAUL C. LOSTEC

ET F BORGN FABRICES LORS. L'église est restaurée de 1867 à 1873 par les

entrepreneurs E. Chamaillard, de Rostrenen, et Yvon Bellec, suivant les

directives de l'abbé Daniel, recteur de Bulat, et de Gaultier du Mottay, et

classé "monument historique" le 16 février 1921. La porte

(restaurée en 1971 ?) de la sacristie

date du XVIème siècle : cette porte est composée de quatre panneaux anciens

en bois sculpté représentant les apôtres saint Pierre, saint André,

saint Jean et saint Paul. Le maître-autel, oeuvre de Yan Larhantec, date de

1878 (il est consacré par Mgr David le 25 juillet 1880). Le lambris (œuvre

de M. Guel de Gouarec en 1869) peint avec les portraits des pères du concile Vatican I

est l'oeuvre du peintre Gilbert et date de 1871. La charpente et la

couverture ont été refaites entre 1969 et 1972. Le dallage, œuvre de F.

Clou de Lannion, date de 1870 (les pierres sont fournies par le comte de

Janzé et la famille Conan, propriétaire de Krech-Moelou). Elle conserve des restes de

verrières aux armes des familles de Rostrenen, de Léon, de Foix, Toupin,

du Parc de Locmaria, de Quelen, Colin, etc... Les

verrières : derrière l'autel, à droite les armes (ou écussons) des

Rostrenen, en alliance avec les Pont-l'Abbé ; à gauche : Foix et

Rostrenen. Dans la fenêtre orientale et la rose de la fenêtre

septentrionale (premier et deuxième transept) : les armes des familles

Rostrenen, Keranrais et Pestivien [Note : vers 1280, Constance de Rostrenen

avait épousé Jean de Pestivien, dont la fille Tiphaine de Pestivien épousa

Alain de Keranrais]. Dans le vitrail du transept méridional, on voit les

armes des familles du Béarn, de Rosmadec, de Pont-l'Abbé et de Rostrenen. Dans le cimetière existait

encore en 1928 un édifice ancien à tourelle ronde aujourd'hui disparue ;

Voir aussi

![]() " Description

de l'église Notre-Dame de Kergrist-Moëlou

".

" Description

de l'église Notre-Dame de Kergrist-Moëlou

".

![]() la chapelle Saint-Lubin de Coz-Ilis

ou Coz-Illis-Moëlou (XVIème siècle - 1767). La chapelle était dédiée jadis à saint Pierre. Edifice

en forme de croix latine avec choeur peu accentué et ailes du transept très

développées, clocher-mur. Il date du XVIème siècle et a été remanié

au XVIIIème siècle ainsi que l’indique la date de 1767 sur le pignon. On y voit un ossuaire du

XVIème siècle. Son nom semble indiquer le centre primitif de la paroisse

de Moëlou. " L'ancienne chapelle de Saint Lubin, placée autrefois

sous le vocable de Saint Pierre, était le siège de la paroisse de Moëlou,

qui englobait aussi le territoire de Rostrenen. Après l'érection de l'église

de Rostrenen en Collégiale (1483), le vieux centre de Moëlou (Coz Ilis Moëlou)

fut abandonné au profit de l'église de Kergrist. Ilis Moëlou devint une

trêve. Quelques éléments architecturaux caractéristiques, comme le

remplage flamboyant de la maîtresse vitre, et quelques études

comparatives, permettent de dater l'édifice actuel du milieu du XVIème siècle.

Saint Lubin, moine, puis prêtre, devint évêque de Chartres de 544 à 557.

Il était invoqué pour guérir les rhumatismes ; les pèlerins

s'aspergeaient les parties malades avec l'eau de la fontaine. La chapelle et

sa clôture sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des Monuments

Historiques en 1925 ". Statues anciennes de la sainte Vierge, saint

Pierre, saint Lubin, sainte Trinité, saint Sébastien, saint Roch prenant

le pain de la gueule du chien, deux saints évêques ;

la chapelle Saint-Lubin de Coz-Ilis

ou Coz-Illis-Moëlou (XVIème siècle - 1767). La chapelle était dédiée jadis à saint Pierre. Edifice

en forme de croix latine avec choeur peu accentué et ailes du transept très

développées, clocher-mur. Il date du XVIème siècle et a été remanié

au XVIIIème siècle ainsi que l’indique la date de 1767 sur le pignon. On y voit un ossuaire du

XVIème siècle. Son nom semble indiquer le centre primitif de la paroisse

de Moëlou. " L'ancienne chapelle de Saint Lubin, placée autrefois

sous le vocable de Saint Pierre, était le siège de la paroisse de Moëlou,

qui englobait aussi le territoire de Rostrenen. Après l'érection de l'église

de Rostrenen en Collégiale (1483), le vieux centre de Moëlou (Coz Ilis Moëlou)

fut abandonné au profit de l'église de Kergrist. Ilis Moëlou devint une

trêve. Quelques éléments architecturaux caractéristiques, comme le

remplage flamboyant de la maîtresse vitre, et quelques études

comparatives, permettent de dater l'édifice actuel du milieu du XVIème siècle.

Saint Lubin, moine, puis prêtre, devint évêque de Chartres de 544 à 557.

Il était invoqué pour guérir les rhumatismes ; les pèlerins

s'aspergeaient les parties malades avec l'eau de la fontaine. La chapelle et

sa clôture sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des Monuments

Historiques en 1925 ". Statues anciennes de la sainte Vierge, saint

Pierre, saint Lubin, sainte Trinité, saint Sébastien, saint Roch prenant

le pain de la gueule du chien, deux saints évêques ;

![]() la chapelle Saint-Guillaume

(XIV-XVème siècle), avec un réemploi du XIVème

siècle. Edifice rectangulaire du XVIème siècle avec remplages réemployés

des XIVème et XVème siècles. Entre autres une rose du XVème siècle,

toute semblable à celle de Notre-Dame de l'Isle, est encastrée dans la

longère sud. La chapelle tombe en ruines en 1937 ; elle avait été restaurée

et le pignon ouest refait en 1856. Elle

subit des transformations en 1957 et l'un des fenestrages est réemployé dans l'église de Pédernec.

" L'édifice primitif, dont subsistent quelques éléments, peut être

daté de la fin du XIVème siècle. En effet, les quadrilobes qui ornent la

baie, sont des éléments caractéristiques du gothique rayonnant, c'est-à-dire

du gothique du XIVème siècle ". Statues modernes de saint

Guillaume et de saint Ivy ;

la chapelle Saint-Guillaume

(XIV-XVème siècle), avec un réemploi du XIVème

siècle. Edifice rectangulaire du XVIème siècle avec remplages réemployés

des XIVème et XVème siècles. Entre autres une rose du XVème siècle,

toute semblable à celle de Notre-Dame de l'Isle, est encastrée dans la

longère sud. La chapelle tombe en ruines en 1937 ; elle avait été restaurée

et le pignon ouest refait en 1856. Elle

subit des transformations en 1957 et l'un des fenestrages est réemployé dans l'église de Pédernec.

" L'édifice primitif, dont subsistent quelques éléments, peut être

daté de la fin du XIVème siècle. En effet, les quadrilobes qui ornent la

baie, sont des éléments caractéristiques du gothique rayonnant, c'est-à-dire

du gothique du XIVème siècle ". Statues modernes de saint

Guillaume et de saint Ivy ;

![]() la chapelle Notre-Dame de l'Isle

ou Lisle-Loguellou (XIV-XVII-XVIIIème siècle). Cette chapelle a

été reconstruite au XVIIème siècle : une porte réemployée date du début du XVème

siècle ou de la fin du XIVème siècle. La rose du chevet date du XVème siècle.

Le pignon occidental est achevé en 1668. Elle est restaurée en 1773 mais

la toiture menace ruine en 1937. Sur une armoire, nombreuses et curieuses

inscriptions : L ANNE CHERE 1662 — L AN DE LA REVOLTE 1675 — M(tre) MA(RTIN)

LE LAY CHAPPELLAIN — EN LAN 1684, IL FIST UN HYVER SANS PAREILLE AVEQUE

VERGLAS ET NEIGE. LAN GRANDE PLUYE 1680. LAN DE LA GRA(NDE) NEIGE 1679

PLUSIEURS PERIRENT. Sur un coffre : GARNIE P. H. GARREC MI(re) M. LE LAY

1674. (Messire Martin Le Lay était prêtre et chapelain de N.-D. des Isles

depuis 1659). Statue moderne de saint-Gildas. Elle est située près du village de

Mouster-Meur (Moustermeur), ce qui pourrait lui attribuer une origine

monastique. " L'association des Amis de la Chapelle n'imaginait pas,

lors de sa création en 1976, que le travail de nombreux bénévoles, joint

à la générosité de beaucoup, aboutirait à la réalisation actuelle.

L'association a dû faire face toute seule aux dépenses engagées pour

l'achat des matériaux. Jusqu'en 1985, elle n'a bénéficié d'aucune

subvention. La légende du coffre de l'Isle : Deux habitants de Kergrist-Moëlou

s'en étaient allés faire maison en pays lointain. Arrêtés je ne sais

sous quel prétexte, ils furent condamnés à mort et enfermés, en

attendant, dans une caisse en bois. Pendant la nuit qui devait précéder le

jour fatal, ils prièrent ferme et se recommandèrent à tous les Saints du

pays, et tout particulièrement à Notre Dame de l'Isle. Ils priaient,

priaient toujours, priaient depuis longtemps, quand soudain ils entendirent

parler autour d'eux. Le jour était venu, sans doute leur dernier jour.

Mais, ô surprise ! ô joie ! c'est dans la langue de leur pays, c'est en

breton que l'on parlait. C'étaient des voix connues, c'étaient des voix

amies. Ils appelèrent, se firent connaître, on leur ouvrit. Miracle,

Miracle ! Ils étaient sur le placître de Notre Dame de l'Isle ! "

(d'après la brochure Itron Varia an Guez) " ;

la chapelle Notre-Dame de l'Isle

ou Lisle-Loguellou (XIV-XVII-XVIIIème siècle). Cette chapelle a

été reconstruite au XVIIème siècle : une porte réemployée date du début du XVème

siècle ou de la fin du XIVème siècle. La rose du chevet date du XVème siècle.

Le pignon occidental est achevé en 1668. Elle est restaurée en 1773 mais

la toiture menace ruine en 1937. Sur une armoire, nombreuses et curieuses

inscriptions : L ANNE CHERE 1662 — L AN DE LA REVOLTE 1675 — M(tre) MA(RTIN)

LE LAY CHAPPELLAIN — EN LAN 1684, IL FIST UN HYVER SANS PAREILLE AVEQUE

VERGLAS ET NEIGE. LAN GRANDE PLUYE 1680. LAN DE LA GRA(NDE) NEIGE 1679

PLUSIEURS PERIRENT. Sur un coffre : GARNIE P. H. GARREC MI(re) M. LE LAY

1674. (Messire Martin Le Lay était prêtre et chapelain de N.-D. des Isles

depuis 1659). Statue moderne de saint-Gildas. Elle est située près du village de

Mouster-Meur (Moustermeur), ce qui pourrait lui attribuer une origine

monastique. " L'association des Amis de la Chapelle n'imaginait pas,

lors de sa création en 1976, que le travail de nombreux bénévoles, joint

à la générosité de beaucoup, aboutirait à la réalisation actuelle.

L'association a dû faire face toute seule aux dépenses engagées pour

l'achat des matériaux. Jusqu'en 1985, elle n'a bénéficié d'aucune

subvention. La légende du coffre de l'Isle : Deux habitants de Kergrist-Moëlou

s'en étaient allés faire maison en pays lointain. Arrêtés je ne sais

sous quel prétexte, ils furent condamnés à mort et enfermés, en

attendant, dans une caisse en bois. Pendant la nuit qui devait précéder le

jour fatal, ils prièrent ferme et se recommandèrent à tous les Saints du

pays, et tout particulièrement à Notre Dame de l'Isle. Ils priaient,

priaient toujours, priaient depuis longtemps, quand soudain ils entendirent

parler autour d'eux. Le jour était venu, sans doute leur dernier jour.

Mais, ô surprise ! ô joie ! c'est dans la langue de leur pays, c'est en

breton que l'on parlait. C'étaient des voix connues, c'étaient des voix

amies. Ils appelèrent, se firent connaître, on leur ouvrit. Miracle,

Miracle ! Ils étaient sur le placître de Notre Dame de l'Isle ! "

(d'après la brochure Itron Varia an Guez) " ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Madeleine, aujourd'hui disparue. Il s'agit d'une ancienne

dépendance de la Commanderie de la Feuillée (membre de Maël-et-Louch).

Cette chapelle est mentionnée aux XVIème et XVIIIème siècles. "

Mentionnée déjà en 1538, elle relevait de la commanderie de la Feillée,

du membre de Mal et Louch. Au XVIIIème siècle, elle est dite en forme de

croix et en bon état. Elle possédait une cheminée. L’on y voyait les

statues de Notre-Dame et de sainte Madeleine, et elle possédait un ciboire

en argent doré et un calice d’argent. Il y avait également un jubé et

le retable de l’autel portait les 12 apôtres en sculpture " (R.

Couffon) ;

l'ancienne

chapelle de la Madeleine, aujourd'hui disparue. Il s'agit d'une ancienne

dépendance de la Commanderie de la Feuillée (membre de Maël-et-Louch).

Cette chapelle est mentionnée aux XVIème et XVIIIème siècles. "

Mentionnée déjà en 1538, elle relevait de la commanderie de la Feillée,

du membre de Mal et Louch. Au XVIIIème siècle, elle est dite en forme de

croix et en bon état. Elle possédait une cheminée. L’on y voyait les

statues de Notre-Dame et de sainte Madeleine, et elle possédait un ciboire

en argent doré et un calice d’argent. Il y avait également un jubé et

le retable de l’autel portait les 12 apôtres en sculpture " (R.

Couffon) ;

![]() les vestiges de la chapelle Saint-Joseph de la Salle (1719).

Elle était déjà en ruines en 1937 ;

les vestiges de la chapelle Saint-Joseph de la Salle (1719).

Elle était déjà en ruines en 1937 ;

![]() l'ancienne

chapelle du Croisty, aujourd'hui disparue. Il s'agit d'un ancien

établissement des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Elle dépendait

jadis de l'aumônerie du Loc'h ;

l'ancienne

chapelle du Croisty, aujourd'hui disparue. Il s'agit d'un ancien

établissement des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Elle dépendait

jadis de l'aumônerie du Loc'h ;

![]() l'ancienne

chapelle du village de Saint-Coudan, aujourd'hui disparue ;

l'ancienne

chapelle du village de Saint-Coudan, aujourd'hui disparue ;

![]() la croix de Kervrezour

(XVII-XVIIIème siècle) ;

la croix de Kervrezour

(XVII-XVIIIème siècle) ;

![]() le calvaire

(1578-1896). La date de 1578 se trouve gravée sur la face ouest. Sur une

autre face se voit un écusson, sans doute celui de la famille de Rostrenen.

Ce calvaire est édifié suite à un

voeu du seigneur de Rostrenen. Représentant la vie et la mort de Notre

Seigneur Jésus-Christ, il comprend, à l'origine, une centaine de personnages.

Détruit en 1793, durant la période révolutionnaire, le calvaire est

partiellement restauré au XIXème siècle et en 1922 (la croix a été érigée en

1896 du temps du recteur M. G. Le Riguer). La plate-forme comporte de gauche

à droite : un juif, un cavalier, Véronique, Saint Jean de Crucifixion,

Saint Yves, la Vierge de Crucifixion, le Diable, le Diable de tentation, la

Résurrection, le Riche de saint Yves, une gueule de dragon, la Vierge

d'adoration des mages, avec un mage. La frise comporte du Nord à l'Ouest :

la Fuite en Egypte, les docteurs de Jérusalem, la Mise au tombeau,

Saint-Pierre, le Christ de la flagellation, Jésus couronné d'épines et lié,

avec Pilate et son serviteur, deux soldats et Jésus, l'Annonciation et Madeleine ;

le calvaire

(1578-1896). La date de 1578 se trouve gravée sur la face ouest. Sur une

autre face se voit un écusson, sans doute celui de la famille de Rostrenen.

Ce calvaire est édifié suite à un

voeu du seigneur de Rostrenen. Représentant la vie et la mort de Notre

Seigneur Jésus-Christ, il comprend, à l'origine, une centaine de personnages.

Détruit en 1793, durant la période révolutionnaire, le calvaire est

partiellement restauré au XIXème siècle et en 1922 (la croix a été érigée en

1896 du temps du recteur M. G. Le Riguer). La plate-forme comporte de gauche

à droite : un juif, un cavalier, Véronique, Saint Jean de Crucifixion,

Saint Yves, la Vierge de Crucifixion, le Diable, le Diable de tentation, la

Résurrection, le Riche de saint Yves, une gueule de dragon, la Vierge

d'adoration des mages, avec un mage. La frise comporte du Nord à l'Ouest :

la Fuite en Egypte, les docteurs de Jérusalem, la Mise au tombeau,

Saint-Pierre, le Christ de la flagellation, Jésus couronné d'épines et lié,

avec Pilate et son serviteur, deux soldats et Jésus, l'Annonciation et Madeleine ;

![]() la fontaine Saint-Lubin (1736) ;

la fontaine Saint-Lubin (1736) ;

![]() les maisons de Lustruyen (XVII-XVIIIème siècle), de Kermablouze

(1740), de Saint-Coudan (1763, 1810), du bourg (1671) ;

les maisons de Lustruyen (XVII-XVIIIème siècle), de Kermablouze

(1740), de Saint-Coudan (1763, 1810), du bourg (1671) ;

![]() 8 moulins dont

le moulin de la Salle, du Bois, de la Sivière,

du Pouldu, de Ponthou-Mein, de Belle Chasse ;

8 moulins dont

le moulin de la Salle, du Bois, de la Sivière,

du Pouldu, de Ponthou-Mein, de Belle Chasse ;

A signaler aussi :

![]() un puits à Boval (1775) ;

un puits à Boval (1775) ;

![]() l'ancienne

forteresse gallo-romaine de Crec'h Moëlou ;

l'ancienne

forteresse gallo-romaine de Crec'h Moëlou ;

![]() le puits

de Krec'h-Moëlou (XIXème siècle) ;

le puits

de Krec'h-Moëlou (XIXème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir du Coar. Il possédait jadis une tour carrée ;

l'ancien

manoir du Coar. Il possédait jadis une tour carrée ;

![]() l'ancien

manoir de Kerguiffiau (XVème siècle). Propriété, au XVème siècle, de la famille Marigo ;

l'ancien

manoir de Kerguiffiau (XVème siècle). Propriété, au XVème siècle, de la famille Marigo ;

![]() l'ancien

manoir du Menez. Il s'agit de l'ancien fief de la famille de Launay au

XVIIème siècle. Il est saccagé suite à l'insurrection de 1675 ;

l'ancien

manoir du Menez. Il s'agit de l'ancien fief de la famille de Launay au

XVIIème siècle. Il est saccagé suite à l'insurrection de 1675 ;

![]() l'ancien

manoir de Quinquiziou. Propriété de la famille Toupin (ou Taupin) ;

l'ancien

manoir de Quinquiziou. Propriété de la famille Toupin (ou Taupin) ;

![]() l'ancien

manoir de la Salle. Il possédait autrefois une chapelle privée. Il s'agit,

semble-t-il, du siège primitif du fief de Moëlou ;

l'ancien

manoir de la Salle. Il possédait autrefois une chapelle privée. Il s'agit,

semble-t-il, du siège primitif du fief de Moëlou ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de KERGRIST-MOELOU

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc en 1480 et de Tréguier en 1481, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de Kergrist-Moëlou.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1481 qui s'est tenue à Carhaix les 4 et 5 septembre, revue militaire à laquelle tous les nobles devaient participer munis de l'équipement en rapport avec leur fortune, les nobles suivant de Kergrist-Moëlou (Quergrist-Mouellou) étaient présents :

![]() Yvon

Taupin, en brigandine et vouge - injonction d'une meilleure brigandine et

gorgelette ;

Yvon

Taupin, en brigandine et vouge - injonction d'une meilleure brigandine et

gorgelette ;

![]() Jehan

le Grand, archer en brigandine ;

Jehan

le Grand, archer en brigandine ;

![]() Yvon

Jagu, archer en brigandine.

Yvon

Jagu, archer en brigandine.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1562 qui s'est tenue à Quimper les 15 et 16 mai, les nobles suivants de Kergrist-Moëlou (Kergrist-Mouëllou) apparaissent :

![]() Le

Baron du Pont ; le sieur de Campostel dict qu'il est en ôtage deux ans

en Angleterre pour le Roy, et de ce a esté informé, et néanmoins default ;

Le

Baron du Pont ; le sieur de Campostel dict qu'il est en ôtage deux ans

en Angleterre pour le Roy, et de ce a esté informé, et néanmoins default ;

![]() Guillaume

de Plusquellec, default ;

Guillaume

de Plusquellec, default ;

![]() Roland

de Liscoët, default ;

Roland

de Liscoët, default ;

![]() Pierre

Jegu, représenté par Germain le Bourhis, dict qu'il est sous l'esdict ;

Pierre

Jegu, représenté par Germain le Bourhis, dict qu'il est sous l'esdict ;

![]() Le

sieur de Campostel, présent, dict faire homme d'armes.

Le

sieur de Campostel, présent, dict faire homme d'armes.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.