|

Bienvenue chez les Lanestériens |

LANESTER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Lanester

La commune de Lanester ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LANESTER

Lanester vient du breton « lann er ster » (lande de la rivière).

Lanester, ancien pays de lande et de marécage, est un démembrement au XIXème siècle de l'ancienne paroisse primitive de Caudan. On note la présence de pêcheries gallo-romaines, au bord du Blavet, dès le IIème et IIIème siècles.

La christianisation du territoire de Lanester se fait au VIème siècle en présence de saint Guénaël (ou Guénhaël ou Guénael) qui fonde un monastère sur la rive du Blavet. Tout porte à croire, en effet, que c'est au lieu-dit Saint-Guénael, que saint Guénael fonde son dernier monastère vers 578 et qu'il rend son âme à Dieu quelque temps après (La Borderie, Hist. I. 454). Cet établissement était très modeste, mais le roi Nominoë au IXème siècle, le fait somptueusement réédifier. Malheureusement, les Normands le renversent peu après et n'y laissent que des ruines. Au XIème siècle, ces ruines sont cédées à la nouvelle abbaye Saint-Gildas-de-Rhuys, qui y fonde un prieuré simple, sans aucune sorte de juridiction. La chapelle est alors dédiée à saint Guénael, le fondateur de l'ancien monastère. Au Moyen âge, Lanester se trouve sous la juridiction de la famille de Rohan-Guémené.

Ce n'est qu'en 1907 que sont créées les deux paroisses de Lanester, Saint-Joseph-du-Plessis et Notre-Dame-Auxiliatrice-du-Pont.

La Compagnie des Indes s’installe sur le territoire de Lanester au XVIIème siècle. A partir de 1827, la Marine Nationale y installent des ateliers de construction pour la flotte militaire. Lanester est érigé en commune le 31 mars 1905.

Note : Liste non exhaustive des maires de Lanester : ... Jean-Marie Le Halpert (1909-1919), Pierre Rogel (1919-1941), Eugène Morvan (1941-1944), Pierre Rogel (1944-1945), Robert Boulay (1945-1953), Jean Maurice (1953-1996), Jean-Pierre Anfré (1996-2001), Jean-Claude Perron (2001-2004), Thérèse Thiéry (2004-2020), Gilles Garréric (2020-...), etc ..

![]()

PATRIMOINE de LANESTER

![]() l'église

Notre-Dame du Pont. Il s'agit d'un banal édifice moderne ;

l'église

Notre-Dame du Pont. Il s'agit d'un banal édifice moderne ;

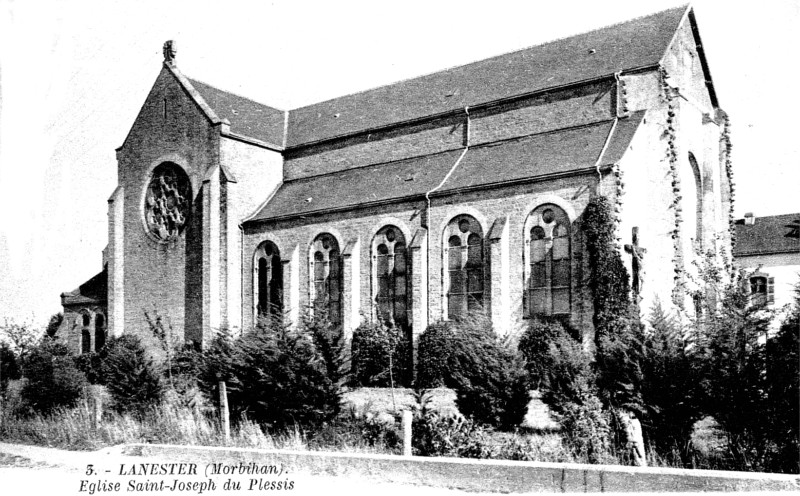

![]() l'église

Saint-Joseph-du-Plessis (1907-1908), située rue Etienne-Dolet, détruite

pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite à l'initiative de

l'abbé Aubernon, recteur de 1951 à 1966. Il s'agit d'un banal édifice qui

intègre des éléments, tels que les arcs intérieurs dans le nef,

épargnés par les bombardements. Le Christ en croix, oeuvre du sculpteur

Jean Mingam (1927-1987), date de 1963-1964 ;

l'église

Saint-Joseph-du-Plessis (1907-1908), située rue Etienne-Dolet, détruite

pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite à l'initiative de

l'abbé Aubernon, recteur de 1951 à 1966. Il s'agit d'un banal édifice qui

intègre des éléments, tels que les arcs intérieurs dans le nef,

épargnés par les bombardements. Le Christ en croix, oeuvre du sculpteur

Jean Mingam (1927-1987), date de 1963-1964 ;

![]() la chapelle

Saint-Guénaël (XI-XIIIème siècle), restaurée aux

XVème et XXème siècles. La chapelle est édifiée par les

moines de Saint-Gildas-de-Rhuys, à l'emplacement d'un monastère fondé par

Guénaël au VIème siècle et détruit par les Normands. Il

s'agit d'une petite chapelle de forme rectangulaire, construite dès le XIème

siècle et qui a été fortement remaniée au cours des siècles suivants.

Les murs Nord et Sud, percés de petites fenêtres en plein cintre très ébrasées

à l'intérieur, subsistent seuls de la construction primitive. La façade

occidentale est percée d'une porte très simple en arc brisé et a dû être

refaite au XIIIème siècle. La grande fenêtre du chevet est à réseau

flamboyant et ne doit pas être antérieure à la fin du XVème siècle. La

chapelle est couverte d'une charpente fruste. L'édifice est restauré aux XVème et XXème

siècles. La cloche de bronze date de 1911 et porte une inscription : "TADPERON

- LOEIZ HERRIEU - MAMBERON - FRANSOEZ ER PESKER". On y trouve deux ex-voto (XIXème siècle). De l'ancien

édifice, il ne subsiste que le dallage de la nef, les encadrements de

portes des XIIIème et XVème siècles et la fenêtre du choeur ;

la chapelle

Saint-Guénaël (XI-XIIIème siècle), restaurée aux

XVème et XXème siècles. La chapelle est édifiée par les

moines de Saint-Gildas-de-Rhuys, à l'emplacement d'un monastère fondé par

Guénaël au VIème siècle et détruit par les Normands. Il

s'agit d'une petite chapelle de forme rectangulaire, construite dès le XIème

siècle et qui a été fortement remaniée au cours des siècles suivants.

Les murs Nord et Sud, percés de petites fenêtres en plein cintre très ébrasées

à l'intérieur, subsistent seuls de la construction primitive. La façade

occidentale est percée d'une porte très simple en arc brisé et a dû être

refaite au XIIIème siècle. La grande fenêtre du chevet est à réseau

flamboyant et ne doit pas être antérieure à la fin du XVème siècle. La

chapelle est couverte d'une charpente fruste. L'édifice est restauré aux XVème et XXème

siècles. La cloche de bronze date de 1911 et porte une inscription : "TADPERON

- LOEIZ HERRIEU - MAMBERON - FRANSOEZ ER PESKER". On y trouve deux ex-voto (XIXème siècle). De l'ancien

édifice, il ne subsiste que le dallage de la nef, les encadrements de

portes des XIIIème et XVème siècles et la fenêtre du choeur ;

![]() la chapelle Saint-Cornély (ou de

Locunel), ancienne chapelle romane détruite pendant

la Seconde Guerre mondiale et réédifiée en 1960 avec certains

anciens éléments ;

la chapelle Saint-Cornély (ou de

Locunel), ancienne chapelle romane détruite pendant

la Seconde Guerre mondiale et réédifiée en 1960 avec certains

anciens éléments ;

![]() la chapelle Saint-Yves ou Notre-Dame du Resto.

Elle passe sans raison pour avoir appartenu aux Templiers. L'édifice

actuel, des XVème et XVIème siècles, comprend une nef rectangulaire,

flanquée de deux chapelles limitées à l'Est par le même chevet plat que

le vaisseau principal. Les chapelles s'ouvrent sous des arcades en

tiers-point qui pénètrent d'une part dans la muraille et d'autre part dans

des colonnes engagées à base moulurée d'un simple tore. La chapelle Nord

est éclairée par une rose à réseau rayonnant. La fenêtre du chevet est

au contraire à réseau flamboyant. Des bancs de pierre intérieurs courent

le long des murs. La décoration extérieure est fruste. Un clocheton carré

en pierre s'élève sur le pignon occidental. La chapelle est couverte d'une

charpente très simple. Une Pietà (Notre-Dame de Pitié) datée du XVIème

siècle, ainsi que d'autres statues du XVIème siècle et divers objets de

culte (un calice en argent daté de 1650 et une patène en argent datée de

1650) sont découverts en 1943 sous la crypte de la chapelle saint Yves. La

statue en bois polychrome de Saint-Yves date du XVIème siècle. La statue

en bois polychrome de saint Roch date du XVIème siècle. La statue en bois

polychrome de la Vierge allaitant l'Enfant Jésus date du XVIème siècle.

La statue en bois polychrome de saint Anne (avec la Vierge et l'Enfant) date

du XVIème siècle ;

la chapelle Saint-Yves ou Notre-Dame du Resto.

Elle passe sans raison pour avoir appartenu aux Templiers. L'édifice

actuel, des XVème et XVIème siècles, comprend une nef rectangulaire,

flanquée de deux chapelles limitées à l'Est par le même chevet plat que

le vaisseau principal. Les chapelles s'ouvrent sous des arcades en

tiers-point qui pénètrent d'une part dans la muraille et d'autre part dans

des colonnes engagées à base moulurée d'un simple tore. La chapelle Nord

est éclairée par une rose à réseau rayonnant. La fenêtre du chevet est

au contraire à réseau flamboyant. Des bancs de pierre intérieurs courent

le long des murs. La décoration extérieure est fruste. Un clocheton carré

en pierre s'élève sur le pignon occidental. La chapelle est couverte d'une

charpente très simple. Une Pietà (Notre-Dame de Pitié) datée du XVIème

siècle, ainsi que d'autres statues du XVIème siècle et divers objets de

culte (un calice en argent daté de 1650 et une patène en argent datée de

1650) sont découverts en 1943 sous la crypte de la chapelle saint Yves. La

statue en bois polychrome de Saint-Yves date du XVIème siècle. La statue

en bois polychrome de saint Roch date du XVIème siècle. La statue en bois

polychrome de la Vierge allaitant l'Enfant Jésus date du XVIème siècle.

La statue en bois polychrome de saint Anne (avec la Vierge et l'Enfant) date

du XVIème siècle ;

![]() l'ancienne

maison prieurale, située jadis près de la chapelle Saint-Guénaël. La maison prieurale, qui dépendait de l'abbaye

Saint-Gildas-de-Rhuys, possédait son jardin et quelques dépendances

directes. Le prieur percevait des revenus sur plusieurs tenues qui

relevaient de lui et sur des terres situées dans l'île de Groix. Il dîmait

aussi sur quelques villages de Caudan et des environs. En retour, il devait

dire ou faire dire deux messes par semaine dans la chapelle. Le service de

la chapelle fut confié par la suite à un prêtre séculier. En 1557, le

prieur, pour payer les taxes extraordinaires de l'époque, fut obligé

d'aliéner le pré Mélio, qui fut adjugé à Jean Beaujouan, pour 8 livres

10 sous. En 1720, on trouve deux baillées à domaine congéable, données

par le prieur de Saint-Guénael de Caudan. En 1774, les revenus de ce petit

bénéfice montaient à 548 livres 16 sous, mais les charges les

réduisaient à 318 livres. Voici les noms des derniers prieurs : Jean

Guégan (pourvu en 15.., démissionnaire en 1567), René Baellec (pourvu en

1567), Mathieu de Vauchelles (pourvus en 1605, mort en 1609), André Carré

et deux concurrents (en 1609), Fr. Jacques Morin, de Rhuys (démissionnaire

en 1616), Jean Bigarré (pourvu en 1616), Julien Hervio et trois concurrents

(en 1619), Mathurin Cousturet (en 1637 et en 1652), Thomas Castel (en 1683),

Dom Georges Botherel, de Rhuys (en 1717 ?), D. Pierre de Villiers (pourvu en

17.., mort en 1729), François de Castellane (pourvu en 1729,

démissionnaire en 1738), Jean Jouffroy, de Besançon (en 1738). La

Révolution supprima ce petit bénéfice et aliéna sa dotation. La chapelle

subsiste encore ;

l'ancienne

maison prieurale, située jadis près de la chapelle Saint-Guénaël. La maison prieurale, qui dépendait de l'abbaye

Saint-Gildas-de-Rhuys, possédait son jardin et quelques dépendances

directes. Le prieur percevait des revenus sur plusieurs tenues qui

relevaient de lui et sur des terres situées dans l'île de Groix. Il dîmait

aussi sur quelques villages de Caudan et des environs. En retour, il devait

dire ou faire dire deux messes par semaine dans la chapelle. Le service de

la chapelle fut confié par la suite à un prêtre séculier. En 1557, le

prieur, pour payer les taxes extraordinaires de l'époque, fut obligé

d'aliéner le pré Mélio, qui fut adjugé à Jean Beaujouan, pour 8 livres

10 sous. En 1720, on trouve deux baillées à domaine congéable, données

par le prieur de Saint-Guénael de Caudan. En 1774, les revenus de ce petit

bénéfice montaient à 548 livres 16 sous, mais les charges les

réduisaient à 318 livres. Voici les noms des derniers prieurs : Jean

Guégan (pourvu en 15.., démissionnaire en 1567), René Baellec (pourvu en

1567), Mathieu de Vauchelles (pourvus en 1605, mort en 1609), André Carré

et deux concurrents (en 1609), Fr. Jacques Morin, de Rhuys (démissionnaire

en 1616), Jean Bigarré (pourvu en 1616), Julien Hervio et trois concurrents

(en 1619), Mathurin Cousturet (en 1637 et en 1652), Thomas Castel (en 1683),

Dom Georges Botherel, de Rhuys (en 1717 ?), D. Pierre de Villiers (pourvu en

17.., mort en 1729), François de Castellane (pourvu en 1729,

démissionnaire en 1738), Jean Jouffroy, de Besançon (en 1738). La

Révolution supprima ce petit bénéfice et aliéna sa dotation. La chapelle

subsiste encore ;

![]() le château du Mané (XVIIème siècle), restauré en 1880. Ce

château est édifié à l’emplacement d’un édifice plus ancien signalé en

1698 et qui dépendait alors de la châtellenie de Pont-Callec. Siège de la seigneurie du Mané au XVIIème siècle. Propriété

successive des familles Le Nesec, sieurs de Penhouët (en 1726), Le Guerre

(en 1854), Geoffroy (en 1882), puis des Pères Blancs d'Hennebont (au début

du XXème siècle) et de la famille Marcesche (en 1910). La tour carrée à

l'Est et la tourelle à l'Ouest ont été rajoutés à la fin du XIXème

siècle par le colonel Geoffroy ;

le château du Mané (XVIIème siècle), restauré en 1880. Ce

château est édifié à l’emplacement d’un édifice plus ancien signalé en

1698 et qui dépendait alors de la châtellenie de Pont-Callec. Siège de la seigneurie du Mané au XVIIème siècle. Propriété

successive des familles Le Nesec, sieurs de Penhouët (en 1726), Le Guerre

(en 1854), Geoffroy (en 1882), puis des Pères Blancs d'Hennebont (au début

du XXème siècle) et de la famille Marcesche (en 1910). La tour carrée à

l'Est et la tourelle à l'Ouest ont été rajoutés à la fin du XIXème

siècle par le colonel Geoffroy ;

![]() les vestiges du château du Plessis (XVème siècle).

Siège de la seigneurie du Plessis ou du Quinquis. Propriété successive

des familles Thomelin du Plessis (en 1427 et en 1464), Penhoat-Chefdubois,

Launay (en 1536), Riou (en 1650), Mauduit (XVIIIème siècle). Le château

est détruit pendant la guerre de 1939-1945. Il possédait autrefois une

chapelle privée. Le parc a été acheté par la commune de

Lanester en 1973. Il subsiste un pan de pigeonnier (XVème siècle), situé avenue du Général-de-Gaulle et

dans le Parc du Plessis ;

les vestiges du château du Plessis (XVème siècle).

Siège de la seigneurie du Plessis ou du Quinquis. Propriété successive

des familles Thomelin du Plessis (en 1427 et en 1464), Penhoat-Chefdubois,

Launay (en 1536), Riou (en 1650), Mauduit (XVIIIème siècle). Le château

est détruit pendant la guerre de 1939-1945. Il possédait autrefois une

chapelle privée. Le parc a été acheté par la commune de

Lanester en 1973. Il subsiste un pan de pigeonnier (XVème siècle), situé avenue du Général-de-Gaulle et

dans le Parc du Plessis ;

![]() le château de Kervéléan

ou Kervélean (fin du XVIIIème siècle), propriété de Pierre

Le Gallic de Kerizont (à partir de 1787), puis de la

famille Guieysse (suite au mariage de Marie-Jeanne Le Gallic avec Pierre Guieysse) ;

le château de Kervéléan

ou Kervélean (fin du XVIIIème siècle), propriété de Pierre

Le Gallic de Kerizont (à partir de 1787), puis de la

famille Guieysse (suite au mariage de Marie-Jeanne Le Gallic avec Pierre Guieysse) ;

![]() le

château de Belann, propriété de la famille La Monneraye ;

le

château de Belann, propriété de la famille La Monneraye ;

![]() le

manoir de Keraliguen (1878), situé rue Emile-Combes et édifié pour le

comte Théodore de Leusse. La propriété est acquise en 1886 par la famille

Roux-Lavergne. La communauté des carmélites de Saint-Joseph en devient

propriétaire en 1931, puis à nouveau en 1952 pour y fonder une maison de

repos pour dames (Maison Sainte-Anne-de-Keraliguen). L'édifice actuel a été restauré

vers 1994 et inauguré en 1995 ;

le

manoir de Keraliguen (1878), situé rue Emile-Combes et édifié pour le

comte Théodore de Leusse. La propriété est acquise en 1886 par la famille

Roux-Lavergne. La communauté des carmélites de Saint-Joseph en devient

propriétaire en 1931, puis à nouveau en 1952 pour y fonder une maison de

repos pour dames (Maison Sainte-Anne-de-Keraliguen). L'édifice actuel a été restauré

vers 1994 et inauguré en 1995 ;

![]() la

ferme de Saint-Niau (XVIIème siècle) ;

la

ferme de Saint-Niau (XVIIème siècle) ;

![]() la

ferme de Kerhervy (XVIIIème siècle). Une porte et une fenêtre datent de 1788 ;

la

ferme de Kerhervy (XVIIIème siècle). Une porte et une fenêtre datent de 1788 ;

![]() la fontaine de Kervéléan (1790),

située au château de Kervéléan. Elle est composée de cinq bassins ;

la fontaine de Kervéléan (1790),

située au château de Kervéléan. Elle est composée de cinq bassins ;

![]() la

fontaine de Saint-Guénaël, située au bord du Blavet ;

la

fontaine de Saint-Guénaël, située au bord du Blavet ;

![]() le puits de Kergreis (1811),

situé rue de Kergreis ;

le puits de Kergreis (1811),

situé rue de Kergreis ;

![]() le moulin du Plessis (XIXème siècle),

détenu en 1790 par Jean Le Guenezan, qui paie 10 livres de capitation ;

le moulin du Plessis (XIXème siècle),

détenu en 1790 par Jean Le Guenezan, qui paie 10 livres de capitation ;

A signaler aussi :

![]() le lech de Locumel (époque néolithique). Il s’agit

d'après la légende du prie-Dieu de saint Guénaël ;

le lech de Locumel (époque néolithique). Il s’agit

d'après la légende du prie-Dieu de saint Guénaël ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LANESTER

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464 et du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence d'aucun noble de Lanester. La paroisse de Lanester dépendait autrefois de Caudan.

© Copyright - Tous droits réservés.