|

Bienvenue chez les Langouëtiens |

LANGOUET |

Retour page d'accueil Retour Canton de Hédé

La commune de

Langouet ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LANGOUET

Langouet (ou Langouët) vient du breton "lan" (sanctuaire) et "coat" (bois).

Le nom breton de Langouët (Lan-coët, sanctuaire du bois) indique que cette localité est fort ancienne ; nous ne pouvons dire à quelle époque elle devint paroisse, mais elle l'était antérieurement à 1427. La paroisse est fondée vers le XVème siècle par le seigneur de Piedevache (ou Pievache) qui y possède un manoir.

Le Cartulaire de Saint-Georges renferme plusieurs chartes mentionnant le village de Pennabat, appelé jadis Prégnabat ou Prénabat (pratum Nabath), et situé en Langouet, mais il ne nomme point cette paroisse. Pennabat était au XIème siècle un arrière-fief de la seigneurie de Tinténiac ; ses habitants devaient à l'abbesse de Saint-Georges, vers 1060, le tiers de la dîme et les devoirs de brenaige, pain, chandelle et confession ; ils devaient aussi faire baptiser leurs enfants et inhumer leurs défunts à l'église appartenant à Saint-Georges (« Pregnabat reddit terciam partem decime et brenagium et panem et candellam et confessionem et corpus ad humandum et baptisterium » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 94). A la même époque, le seigneur de Tinténiac et l'abbesse de Saint-Georges se partageaient à Pennabat les amendes du ban seigneurial et le droit de gallois ; mais l'abbesse y avait une rente de 7 sols et 30 deniers et y jouissait seule des droits de sépulture (« De Pregnabat medietas banni Sancti Georgii et alia AEsmaelorum. Triginta vero denarii et VII solidi sunt Sancti Georgii ; medietatem gualoir habet Sanctus Georgius et illi alteram, totaque sepultura est Sancti Georgii » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 97). Un peu plus tard, on voit que les gens de Pennabat payaient aux religieuses de Saint-Georges, par l'entremise du seigneur de Tinténiac, pour leur devoir de « mangier », 8 sols et 4 deniers : « Pratum Nabath : VIII solidos, IV denarios ». Enfin, en 1202, Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo, confirma l'abbaye de Saint-Georges dans la possession de la dîme de Pennabat, « decimam de Prenabat », dont elle jouissait encore en 1665 (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 155, 201 et 364 - En 1790, l'abbesse de Saint-Georges affermait 200 livres ses dîmes en Langouet).

Le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) nous dit que le recteur de Langouet, présenté par l'ordinaire (nota : A l'origine, l'abbesse de Saint-Georges présentait le recteur ; un Pouillé de Saint-Malo au XVIème siècle le dit formellement : « Cura de Langouet, abbatissa Sancti Georgii prœsentat »), avait alors 900 livres de revenu ; il ajoute que ce recteur jouissait du tiers des dîmes, dont le reste était partagé entre plusieurs.

Lan-Goët devient Langoët au XVème siècle, puis Langouet au XVIème siècle. Le développement de Langouet est l'œuvre de la famille Piedevache et de la famille Beschart au XVIIème siècle. La paroisse de Langouet dépendait autrefois de l'ancien évêché de Saint-Malo.

On rencontre les appellations suivantes : Langoët (au XVème siècle), Langouët (au XVIème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Langouet : Mathurin Le Petit (avant 1557), Pierre Frotin ou Perrottin (1557-1562), Guillaume Le Guénego (1562-1563), André Robert (1563-1565), François Chillou (1565-1608), Philippe de la Cuisse (1608), Michel Geffroy (décédé en 1626), Gilles Lenouriel (en 1626), Julien Audepin (en 1654), Louis Tribout (1654-1655), René Baudry (1655-1685), Guillaume Texier (1685-1686), Jean Delacroix (1686-1698), Charles des Landes (1698-1699), Jean-Baptiste Symon du Val (1699-1701), Jean-Louis Eslie ou Hély (1701-1719), Noël Chesnel (1719-1726), René Ramel (1726-1756), Pierre-François Nogues (1756-1786), Julien Morin (1786, il est enfermé au Mont-Saint-Michel en 1792 et réinstallé en 1803, décédé en 1806), Jean Tricault (1806-1822), Jean Biffart (1822-1837), Mathurin Robert (1837-1872), Mathurin Robiou (1872-1881), François Orève (à partir de 1881), ....

![]()

PATRIMOINE de LANGOUET

![]() l'église

Saint-Armel (XV – XVI – XIXème siècle). Elle se compose d'une nef à

chevet droit, accostée au nord d'une chapelle appelée chapelle du Rosaire.

Sa porte ouest, en arc brisé et orné de moulures, est surmontée en 1644

des armes de la famille Piedevache. Le chœur correspond,

semble-t-il, à la chapelle primitive construite au XVème siècle par la

famille Piedevache. L'église est agrandie au XVIème siècle par la famille

Beschart. Le mur sud du choeur conserve une arcade sculptée de deux lions

et de quatre feuilles. Le chevet est percé d'une fenêtre en arc brisé à

deux meneaux datée de 1568. La date de 1568 se lit aussi sur les

sablières. Un procès-verbal de l'état de cette église en 1644 ne manque

pas d'intérêt. On y voyait alors, dans la maîtresse vitre, deux écussons

; le premier : d'argent à trois pieds de vache de gueules onglés d'or,

qui est Piedevache ; le second : mi-parti du premier et de sable à la

fasce d'argent, qui est du Bouays. La seigneurie de la paroisse et les

prééminences d'église étaient attachées, en effet, à la terre de la Piedevachaye

(ou Pievachais), possédée longtemps par la famille Piedevache, puis passée

par alliance aux du Bouays ; Pierre du Bouays, seigneur de Coaisbouc, en était

alors possesseur. Les mêmes armoiries des Piedevache se retrouvaient sur le

sacraire, les fonts baptismaux et au pied du crucifix ; sur deux bancs

seigneuriaux placés l'un dans le chanceau, l'autre proche de l'autel de

Notre-Dame ; sur deux tombeaux élevés au pied du maître-autel ; et extérieurement,

le long de la nef, au chevet du sanctuaire et au-dessus de la grande porte ;

ce dernier écusson, couché à la façon du XVème siècle, avait pour

cimier une tête de vache ; enfin, une litre chargée des mêmes armes

apparaissait encore au Nord de l'édifice (nota : Tous ces intersignes sont

encore signalés dans la déclaration de la seigneurie de la Piedevachaye,

faite en 1681 par Gilles de Lescu, comte de Beauvais. Entre autres droits,

ce seigneur avait celui de « tenir une foire le jour Saint-Armel au

bourg de Langouët, d'avoir sa haute justice au placis du Fresne et ses cep

et collier près du cimetière » - Archives Nationales, P. 1614).

A la même époque, Gilles Beschard, seigneur de la Chapponnière, avait à

cause de cette terre, dans l'église de Langouet, devant l'autel Saint-Etienne,

un banc à queue armorié de son blason : d'azur à trois bèches

d'argent. A côté se trouvait une pierre tombale portant deux écussons

; le premier : mi-parti d'azur à trois bèches d'argent, qui est

Beschard, et d'argent à la haie de sable, qui est Guézille

(Eustache Beschard avait épousé vers 1427 Raoulette Guézille) ; le second

: écartelé au 1er de Beschard, au 2ème de Piedevache, au 3ème de Guézille

et au 4ème trois croisilles (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 2 - En 1680, Pierre Beschard, seigneur du Coudray et

de la Chaponnière, jouissait encore des mêmes droits de banc et enfeu

seigneuriaux devant l'autel Saint-Etienne - Archives Nationales, P. 1614).

La confrérie du Rosaire était érigée dans l'église de Langouet au siècle

dernier (Pouillé de Rennes). Le côté nord présentait jadis une litre aux armes des

Piedevache. La sacristie date de 1834. La chaire, oeuvre de Moreaux (de

Melesse), date de 1787. La tour date du

XVIIème siècle. La maîtresse vitre est ornée en 1644 des armes des

Piedevache et des Du Bouays. Les armes des Piedevache se voyaient aussi

jadis sur un sacraire, sur les fonts baptismaux et sur les tombeaux élevés

devant le maître-autel. La chapelle nord présente un tableau sur bois du

Rosaire daté du XVIIème siècle. L'église abrite une statue de saint

Armel et de saint Nicolas. On voyait autrefois dans l'église une pierre

tombale aux armes d'Eustache Beschard (ou Beschart), seigneur de la Chaponnière et de

Raoulette Guézille qu'il épouse vers 1427. Les seigneurs du Coudray y

possédaient aussi un enfeu ;

l'église

Saint-Armel (XV – XVI – XIXème siècle). Elle se compose d'une nef à

chevet droit, accostée au nord d'une chapelle appelée chapelle du Rosaire.

Sa porte ouest, en arc brisé et orné de moulures, est surmontée en 1644

des armes de la famille Piedevache. Le chœur correspond,

semble-t-il, à la chapelle primitive construite au XVème siècle par la

famille Piedevache. L'église est agrandie au XVIème siècle par la famille

Beschart. Le mur sud du choeur conserve une arcade sculptée de deux lions

et de quatre feuilles. Le chevet est percé d'une fenêtre en arc brisé à

deux meneaux datée de 1568. La date de 1568 se lit aussi sur les

sablières. Un procès-verbal de l'état de cette église en 1644 ne manque

pas d'intérêt. On y voyait alors, dans la maîtresse vitre, deux écussons

; le premier : d'argent à trois pieds de vache de gueules onglés d'or,

qui est Piedevache ; le second : mi-parti du premier et de sable à la

fasce d'argent, qui est du Bouays. La seigneurie de la paroisse et les

prééminences d'église étaient attachées, en effet, à la terre de la Piedevachaye

(ou Pievachais), possédée longtemps par la famille Piedevache, puis passée

par alliance aux du Bouays ; Pierre du Bouays, seigneur de Coaisbouc, en était

alors possesseur. Les mêmes armoiries des Piedevache se retrouvaient sur le

sacraire, les fonts baptismaux et au pied du crucifix ; sur deux bancs

seigneuriaux placés l'un dans le chanceau, l'autre proche de l'autel de

Notre-Dame ; sur deux tombeaux élevés au pied du maître-autel ; et extérieurement,

le long de la nef, au chevet du sanctuaire et au-dessus de la grande porte ;

ce dernier écusson, couché à la façon du XVème siècle, avait pour

cimier une tête de vache ; enfin, une litre chargée des mêmes armes

apparaissait encore au Nord de l'édifice (nota : Tous ces intersignes sont

encore signalés dans la déclaration de la seigneurie de la Piedevachaye,

faite en 1681 par Gilles de Lescu, comte de Beauvais. Entre autres droits,

ce seigneur avait celui de « tenir une foire le jour Saint-Armel au

bourg de Langouët, d'avoir sa haute justice au placis du Fresne et ses cep

et collier près du cimetière » - Archives Nationales, P. 1614).

A la même époque, Gilles Beschard, seigneur de la Chapponnière, avait à

cause de cette terre, dans l'église de Langouet, devant l'autel Saint-Etienne,

un banc à queue armorié de son blason : d'azur à trois bèches

d'argent. A côté se trouvait une pierre tombale portant deux écussons

; le premier : mi-parti d'azur à trois bèches d'argent, qui est

Beschard, et d'argent à la haie de sable, qui est Guézille

(Eustache Beschard avait épousé vers 1427 Raoulette Guézille) ; le second

: écartelé au 1er de Beschard, au 2ème de Piedevache, au 3ème de Guézille

et au 4ème trois croisilles (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 2 - En 1680, Pierre Beschard, seigneur du Coudray et

de la Chaponnière, jouissait encore des mêmes droits de banc et enfeu

seigneuriaux devant l'autel Saint-Etienne - Archives Nationales, P. 1614).

La confrérie du Rosaire était érigée dans l'église de Langouet au siècle

dernier (Pouillé de Rennes). Le côté nord présentait jadis une litre aux armes des

Piedevache. La sacristie date de 1834. La chaire, oeuvre de Moreaux (de

Melesse), date de 1787. La tour date du

XVIIème siècle. La maîtresse vitre est ornée en 1644 des armes des

Piedevache et des Du Bouays. Les armes des Piedevache se voyaient aussi

jadis sur un sacraire, sur les fonts baptismaux et sur les tombeaux élevés

devant le maître-autel. La chapelle nord présente un tableau sur bois du

Rosaire daté du XVIIème siècle. L'église abrite une statue de saint

Armel et de saint Nicolas. On voyait autrefois dans l'église une pierre

tombale aux armes d'Eustache Beschard (ou Beschart), seigneur de la Chaponnière et de

Raoulette Guézille qu'il épouse vers 1427. Les seigneurs du Coudray y

possédaient aussi un enfeu ;

![]() l'ancienne

chapelle domestique, aujourd'hui disparue, du manoir de la Piedevachaye ou

de celui de la Chapponnière. Le Pouillé ms. de Saint-Malo

(1739-1767) mentionne une « chapelle domestique interdite depuis

longtemps », mais il ne la nomme pas (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle domestique, aujourd'hui disparue, du manoir de la Piedevachaye ou

de celui de la Chapponnière. Le Pouillé ms. de Saint-Malo

(1739-1767) mentionne une « chapelle domestique interdite depuis

longtemps », mais il ne la nomme pas (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

croix de l'ancien cimetière ;

la

croix de l'ancien cimetière ;

![]() la

Grande-Pievachais (XVII-XXème siècle), constituée aujourd'hui de deux

fermes habitées : La Grande et La Petite-Pievachais. L'ancien manoir de la

Piedevachaye était autrefois la maison seigneuriale de la paroisse de

Langouet. Il possédait un droit de haute justice qu'il exerçait au Placis

du Fresne. Il était successivement la propriété des familles Piedevache (en 1442), Brunel, Du

Bouays (vers 1513), L'Escu, seigneurs de Beauvais (en 1660). Ce manoir est

uni à la seigneurie de Beauvais en 1679 ;

la

Grande-Pievachais (XVII-XXème siècle), constituée aujourd'hui de deux

fermes habitées : La Grande et La Petite-Pievachais. L'ancien manoir de la

Piedevachaye était autrefois la maison seigneuriale de la paroisse de

Langouet. Il possédait un droit de haute justice qu'il exerçait au Placis

du Fresne. Il était successivement la propriété des familles Piedevache (en 1442), Brunel, Du

Bouays (vers 1513), L'Escu, seigneurs de Beauvais (en 1660). Ce manoir est

uni à la seigneurie de Beauvais en 1679 ;

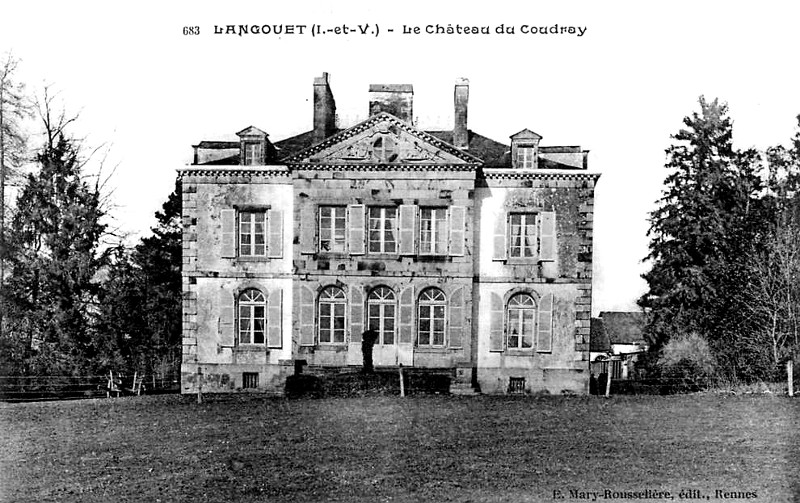

![]() le

château (1830), situé au lieu-dit Le Coudray. Son parc conserve une motte.

Propriété successive des familles Loaisel, Piedevache (vers 1472),

Hingraye (vers 1553), Champagné (fin du XVIème siècle), Beschart,

seigneurs de la Chaponière (en 1609), Visdelou (en 1705), Hamel (en 1741),

et Laubier. La bergerie (XVème siècle) est restaurée au XXème siècle ;

le

château (1830), situé au lieu-dit Le Coudray. Son parc conserve une motte.

Propriété successive des familles Loaisel, Piedevache (vers 1472),

Hingraye (vers 1553), Champagné (fin du XVIème siècle), Beschart,

seigneurs de la Chaponière (en 1609), Visdelou (en 1705), Hamel (en 1741),

et Laubier. La bergerie (XVème siècle) est restaurée au XXème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de Beauregard. Propriété de la famille Blondeau, seigneurs du

Chesnay (en 1557), puis de la famille Fougerais (en 1682), de la famille

Huart, seigneurs de la Bourbansaye (en 1722) et de la famille Boyslesve (en 1751) ;

l'ancien

manoir de Beauregard. Propriété de la famille Blondeau, seigneurs du

Chesnay (en 1557), puis de la famille Fougerais (en 1682), de la famille

Huart, seigneurs de la Bourbansaye (en 1722) et de la famille Boyslesve (en 1751) ;

![]() l'ancien

manoir de la Chaponnière (ou Chaponière). Propriété successive des familles Guézille (en

1457), Beschart, seigneurs de Saint-Baud, Guézille (en 1503), Beschart

(vers 1519). Ce manoir est uni de 1679 à 1789 à la seigneurie du Coudray ;

l'ancien

manoir de la Chaponnière (ou Chaponière). Propriété successive des familles Guézille (en

1457), Beschart, seigneurs de Saint-Baud, Guézille (en 1503), Beschart

(vers 1519). Ce manoir est uni de 1679 à 1789 à la seigneurie du Coudray ;

![]() l'ancien

manoir de la Rossignolière ;

l'ancien

manoir de la Rossignolière ;

![]() la

fontaine Saint-Armel, située route de Vignoc ;

la

fontaine Saint-Armel, située route de Vignoc ;

![]() le moulin

(XVIIème siècle), situé au lieu-dit Le Coudray ;

le moulin

(XVIIème siècle), situé au lieu-dit Le Coudray ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LANGOUET

Lors de la Montre de l'archidiaconé de Dinan en l'évêché de Saint-Malo, tenue par noble Guillaume Chauvin, sieur du Bois, chancelier de Bretagne, et Jean Manhugeon, grand maître de l'artillerie, commissaire du Duc, le 5-6 mai 1472 sont mentionnés à Langouel (Langouet) les nobles suivants :

![]() Guillaume

Piedevache, jusarmier en corset, les bras couverts, et harnois de jambes.

Guillaume

Piedevache, jusarmier en corset, les bras couverts, et harnois de jambes.

![]() Georges

Dondel, archer en brigandine.

Georges

Dondel, archer en brigandine.

![]() Jean

Le Roux, jusarmier en paltoc.

Jean

Le Roux, jusarmier en paltoc.

![]() Guillaume

Piedevache, du Coudray, non comparu.

Guillaume

Piedevache, du Coudray, non comparu.

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 2 nobles de Langouet :

![]() Jehan

LE ROUX de Rossignlière (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une pertuisane ;

Jehan

LE ROUX de Rossignlière (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une pertuisane ;

![]() Guillaume

PIEDEVACHE (200 livres de revenu), sieur de Langouet : comparaît en archer ;

Guillaume

PIEDEVACHE (200 livres de revenu), sieur de Langouet : comparaît en archer ;

© Copyright - Tous droits réservés.