|

Bienvenue chez les Langourlaciens |

LANGOURLA |

Retour page d'accueil Retour Canton de Collinée

La commune de Langourla ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LANGOURLA

Langourla vient du breton « lann » (ermitage) et de saint Gourlais, ou Gurloes, un saint breton.

Langourla est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Mérillac. La terre de Langourla existe dès 1241 (Anc. év. III, 231).

La paroisse de "Langourla et Saint-Vran" existe en 1273 et 1294 (parrochia de Langorla et de Sancto Veranno) (Anc. év. III, 275, 290). Le recteur de Saint-Vran est nommément cité en 1265. Saint-Vran relevait jadis de la châtellenie de Langourla. Le château primitif de Langourla est situé sur le territoire de Saint-Vran. L'existence de deux paroisses distinctes semble plausible (l'une et l'autre étant taxées séparément dans un compte de 1330).

Il est également fait mention de la seigneurie de Langourla en 1239, à la suite d’une donation (avant le départ pour Jérusalem) de Robert de Langourla à l’abbaye de Boquen (Anc. év. III, 238). Outre les moines de Boquen, ceux de Saint-Aubin-des-Bois étaient aussi jadis possessionnés à Langourla, où leur appartenait le manoir de Blanc-Mouton.

Certains lieux-dits tels que l'Hôpital, Ville-Dée ou Villedieu semblent révéler la présence jadis des templiers et des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.Au Moyen Age, la paroisse de Langourla appartient au diocèse de Saint-Brieuc. Elle avait pour subdélégation Lamballe et pour ressort Jugon. La cure était à l'ordinaire. Durant la Révolution, la paroisse de Langourla dépendait du doyenné de Gouray. Langourla élit sa première municipalité au début de 1790. La commune devient chef-lieu d'un canton depuis cette date jusqu'en l'an X.

Au XIXème siècle, la vie sociale et politique de Langourla est dominée par les familles nobles de la commune, Lanascol puis La Guibourgère et Harel de La Perrière.

On rencontre les appellations suivantes : Langourla (en 1211, en 1239, en 1262), Par. de Langourla (en 1273, en 1294), Langourlay (vers 1330), Langourla (en 1346).

Note 1 : la seigneurie de Langourla relevait, à titre d'obéissance, du comté de Porhoët, comme ancien apanage des rois de Bretagne Armorique, dont les comtes de Porhoët descendaient. Sa haute, moyenne et basse justice se manifestaient aux yeux par quatre poteaux patibulaires qui s'élevaient au lieu de sa juridiction (à Saint-Joseph, ancien bourg paroissial), à laquelle étaient attachés un sénéchal, un alloué, un lieutenant et un sergent-bannier. Un seigneur de la maison de Langourla, dit Ogée, était fort attaché au duc Alain Fergent et au duc Conan III, dit le Gros. Il porta le cercle ducal au couronnement d'un de ces princes (au commencement du XIIème siècle). En 1211, Pierre, évêque de Saint-Brieuc, fut choisi pour arbitre entre le seigneur de Langourla et l'abbé de Boquen. En 1457, Arthur III, dit le Justicier, mort empoisonné, croit-on, pour avoir refusé l'hommage-lige au roi de France, eut pour grand-chambellan un seigneur de Langourla.

Note 2 : la commune de Langourla est formée des villages : la Ville-Gilles, la Dauphinaie, Saint-Joseph, la Ville-Blanche, la Noë-Ménard, la Ville-ès-Roties, Brandesec, la Ville-ès-Aloyers, la Plançonnaie, Launay, la Rochette, la Beaulraie, la Ville-Dée, le Tertre, la Huchardaie, la Ville-Râtel, la Ville-Gueguen, le Cleneuf, le Cran, la Barre, le Tacon, Coëdalan, etc ...

![]()

PATRIMOINE de LANGOURLA

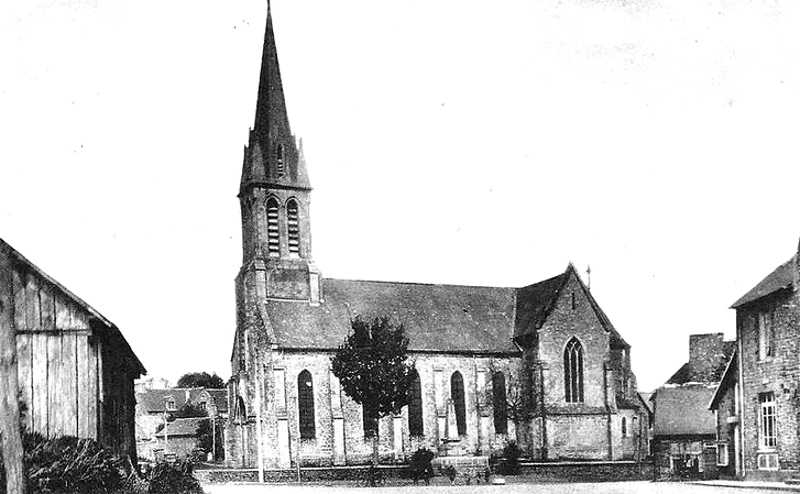

![]() l'église Saint-Pierre

(1869). En forme de croix latine, elle comprend : une nef avec bas côtés

de quatre travées, plus celle du clocher encastré, un transept et un

choeur. Construite par M. Le Forestier, entrepreneur, sur les plans de M.

Regnault, architecte à Rennes, la première pierre en fut bénite le 11

juillet 1870. La bénédiction de l’église eut lieu le 5 octobre 1873 et

sa consécration le 8 juin 1874. Mobilier moderne exécuté par M. Guillaume

Corlay, sur plans de M. Raut (R. Couffon). L'église abrite une statue de saint Gilles, oeuvre du sculpteur

Caro et qui date de 1786, ainsi qu'une statue en bois de saint Eutrope. La

bannière de procession date de 1895. M. Duval qui avait été attaché à

cette paroisse, en qualité de vicaire, avant la Révolution de 1789,

atteste avoir vu exposer alors a la vénération publique, sous les yeux même

de Mgr. de Belcize, des reliques de saint Eutrope, premier évêque de

Saintes, très bien conservées et enchâssées dans un bras d'’argent.

Mais Palasnes de Champeau (né à Saint-Brieuc, le 17 mai 1769) vint à

Langourla avec les troupes qu'il commandait ; il s’empara de ce précieux

trésor ainsi que des ornements et de l'argenterie de l'église ;

l'église Saint-Pierre

(1869). En forme de croix latine, elle comprend : une nef avec bas côtés

de quatre travées, plus celle du clocher encastré, un transept et un

choeur. Construite par M. Le Forestier, entrepreneur, sur les plans de M.

Regnault, architecte à Rennes, la première pierre en fut bénite le 11

juillet 1870. La bénédiction de l’église eut lieu le 5 octobre 1873 et

sa consécration le 8 juin 1874. Mobilier moderne exécuté par M. Guillaume

Corlay, sur plans de M. Raut (R. Couffon). L'église abrite une statue de saint Gilles, oeuvre du sculpteur

Caro et qui date de 1786, ainsi qu'une statue en bois de saint Eutrope. La

bannière de procession date de 1895. M. Duval qui avait été attaché à

cette paroisse, en qualité de vicaire, avant la Révolution de 1789,

atteste avoir vu exposer alors a la vénération publique, sous les yeux même

de Mgr. de Belcize, des reliques de saint Eutrope, premier évêque de

Saintes, très bien conservées et enchâssées dans un bras d'’argent.

Mais Palasnes de Champeau (né à Saint-Brieuc, le 17 mai 1769) vint à

Langourla avec les troupes qu'il commandait ; il s’empara de ce précieux

trésor ainsi que des ornements et de l'argenterie de l'église ;

![]() l'ancienne chapelle Saint-Eutrope (XVIème

siècle), située autrefois à l'emplacement de l'actuelle mairie.

Elle fut détruite en 1845. C'est

sans doute à cause de la vénération que l'on avait dans cette contrée

pour saint Eutrope, qu'on lui avait élevé, à 75 mètres de l'église

paroissiale, une jolie chapelle où quelques personnes font encore au début

du XXème siècle des pèlerinages. Cette chapelle où l'on disait la messe

le jour de son patron, 30 avril, et l'un des jours des Rogations, porte, en

effet, le nom de chapelle Saint-Eutrope. Suivant l'ancien registre de cette

paroisse, elle servait aux Templiers dont la communauté était presque

contiguë. Le but des pèlerinages qu'on y fait est d'obtenir, par l'intercession

de ce saint, la guérison de plusieurs maladies et spécialement de l'hydropisie,

connue dans le pays sous le nom d'enfle. Il n'y a cependant aucune

preuve qu'il s'y soit jamais opéré de miracles bien avérés. Les pèlerins

emportent ordinairement de la terre de cette chapelle dans un petit sac qu'ils

appliquent sur le malade pendant quelques jours, puis la rapportent à la

chapelle. L'autel, le parquet du choeur, la balustrade, le lambris et les

deux fenêtres latérales qui portent la date de 1833, sont dus aux soins de

M. Duval qui donna, pour faire ces réparations, 130 francs, et qui s'opposa

de toutes ses forces aux efforts que firent alors le sieur Charles et

quelques autres du conseil municipal pour s’emparer de cette chapelle qu'ils

voulaient convertir en maison d'école. Mais après la mort de M. Duval,

sous le rectorat de M. Lemercier, le conseil de fabrique, par sa délibération

du 5 janvier 1840, a cédé, contre le voeu de la majorité des habitants,

cette chapelle à la commune pour y bâtir une maison d'école. L'autel, le

parquet, la balustrade et le lambris ci-dessus mentionnés ont été

transportés dans la chapelle de Saint-Gilles dans le courant du mois d’août

1845. En effet, le 5 octobre 1845, un accord définitif intervint entre la

fabrique et la commune qui acquit la chapelle pour 640 francs, somme qu'elle

négligea d'ailleurs de payer. — Le 27 avril 1862, la fabrique en fit

abandon à la commune pour contribuer à l'acquisition d'une cloche. Sur l'emplacement

de la chapelle fut bâtie une maison qui servit d'abord de maison d'école

et de mairie. Elle est occupée en 1911 par la mairie et le bureau de poste.

Le 10 avril 1856, Mgr. David donna la confirmation à Langourla. Dans l'ordonnance

qui suivit sa visite, Monseigneur disait : « … Il est nécessaire de

reconstruire en entier cette église. Nous savons que c'est l'intention bien

arrêtée des habitants de Langourla... Le porche sous le clocher est très

remarquable d'architecture. On le conservera précieusement pour en faire

une chapelle des morts, en supprimant le clocher qui le couronne aujourd'hui

» (E. Badoual) ;

l'ancienne chapelle Saint-Eutrope (XVIème

siècle), située autrefois à l'emplacement de l'actuelle mairie.

Elle fut détruite en 1845. C'est

sans doute à cause de la vénération que l'on avait dans cette contrée

pour saint Eutrope, qu'on lui avait élevé, à 75 mètres de l'église

paroissiale, une jolie chapelle où quelques personnes font encore au début

du XXème siècle des pèlerinages. Cette chapelle où l'on disait la messe

le jour de son patron, 30 avril, et l'un des jours des Rogations, porte, en

effet, le nom de chapelle Saint-Eutrope. Suivant l'ancien registre de cette

paroisse, elle servait aux Templiers dont la communauté était presque

contiguë. Le but des pèlerinages qu'on y fait est d'obtenir, par l'intercession

de ce saint, la guérison de plusieurs maladies et spécialement de l'hydropisie,

connue dans le pays sous le nom d'enfle. Il n'y a cependant aucune

preuve qu'il s'y soit jamais opéré de miracles bien avérés. Les pèlerins

emportent ordinairement de la terre de cette chapelle dans un petit sac qu'ils

appliquent sur le malade pendant quelques jours, puis la rapportent à la

chapelle. L'autel, le parquet du choeur, la balustrade, le lambris et les

deux fenêtres latérales qui portent la date de 1833, sont dus aux soins de

M. Duval qui donna, pour faire ces réparations, 130 francs, et qui s'opposa

de toutes ses forces aux efforts que firent alors le sieur Charles et

quelques autres du conseil municipal pour s’emparer de cette chapelle qu'ils

voulaient convertir en maison d'école. Mais après la mort de M. Duval,

sous le rectorat de M. Lemercier, le conseil de fabrique, par sa délibération

du 5 janvier 1840, a cédé, contre le voeu de la majorité des habitants,

cette chapelle à la commune pour y bâtir une maison d'école. L'autel, le

parquet, la balustrade et le lambris ci-dessus mentionnés ont été

transportés dans la chapelle de Saint-Gilles dans le courant du mois d’août

1845. En effet, le 5 octobre 1845, un accord définitif intervint entre la

fabrique et la commune qui acquit la chapelle pour 640 francs, somme qu'elle

négligea d'ailleurs de payer. — Le 27 avril 1862, la fabrique en fit

abandon à la commune pour contribuer à l'acquisition d'une cloche. Sur l'emplacement

de la chapelle fut bâtie une maison qui servit d'abord de maison d'école

et de mairie. Elle est occupée en 1911 par la mairie et le bureau de poste.

Le 10 avril 1856, Mgr. David donna la confirmation à Langourla. Dans l'ordonnance

qui suivit sa visite, Monseigneur disait : « … Il est nécessaire de

reconstruire en entier cette église. Nous savons que c'est l'intention bien

arrêtée des habitants de Langourla... Le porche sous le clocher est très

remarquable d'architecture. On le conservera précieusement pour en faire

une chapelle des morts, en supprimant le clocher qui le couronne aujourd'hui

» (E. Badoual) ;

![]() la

nouvelle chapelle Saint-Eutrope, située dans le cimetière. C'est le

clocher octogonal de l'ancienne église dont le porche, voûté sur arcs

ogives et datant du début du XVIème siècle, a été transformé en

chapelle. C'est là que les pèlerins viennent prier Saint-Eutrope et vénérer

son antique statue. On y chante une messe pour les défunts de la paroisse

le jour de la fête de saint Antoine, le 17 janvier, et une autre pour les

Rogations (E. Badoual). A la clef de voûte soleil, sur les piliers armes de Langourla

pleine et mi-partie avec aigle éployé. Mobilier : Statues anciennes de la

sainte Vierge, saint Eutrope, saint Antoine ermite, saint Evêque et saint

Abbé (R. Couffon) ;

la

nouvelle chapelle Saint-Eutrope, située dans le cimetière. C'est le

clocher octogonal de l'ancienne église dont le porche, voûté sur arcs

ogives et datant du début du XVIème siècle, a été transformé en

chapelle. C'est là que les pèlerins viennent prier Saint-Eutrope et vénérer

son antique statue. On y chante une messe pour les défunts de la paroisse

le jour de la fête de saint Antoine, le 17 janvier, et une autre pour les

Rogations (E. Badoual). A la clef de voûte soleil, sur les piliers armes de Langourla

pleine et mi-partie avec aigle éployé. Mobilier : Statues anciennes de la

sainte Vierge, saint Eutrope, saint Antoine ermite, saint Evêque et saint

Abbé (R. Couffon) ;

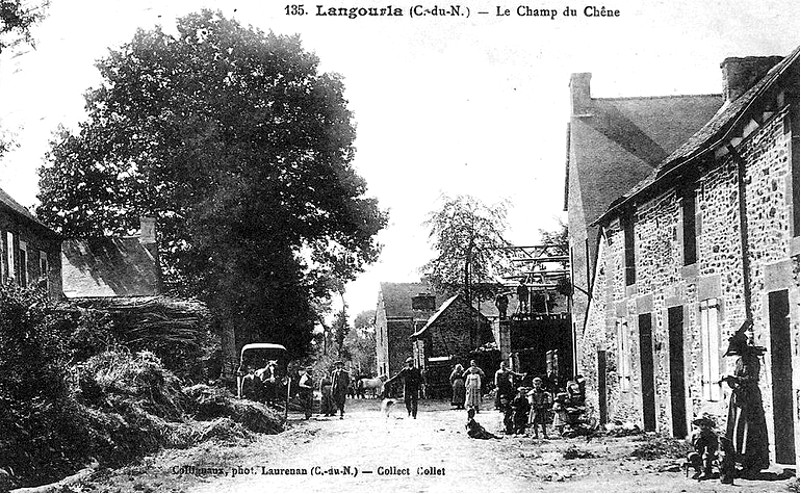

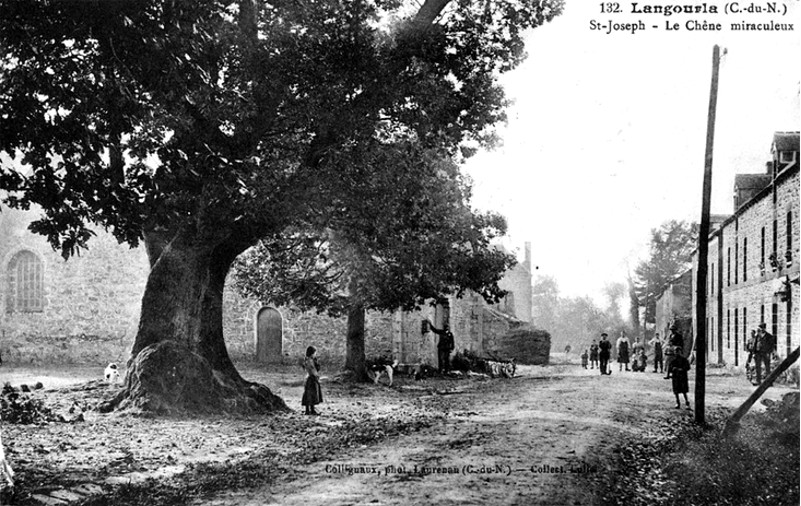

![]() la chapelle Saint-Joseph

(XVIIème siècle-1818-1906), située à Saint-Joseph. Elle est

en forme de croix latine et possède quelques éléments du XVIIème

siècle. Elle est restaurée en 1818 par

la famille de Livoudray, puis reconstruite en 1905-1906. La

chapelle, élevée en l'honneur de saint Joseph et dont la construction est

antérieure à celle de l'église paroissiale, suivant une tradition du

pays, était tombée en ruines vers la fin du XVIIIème siècle. M. Duval,

recteur de la paroisse, en entreprit la reconstruction en 1818, avec les

oblations des fidèles qui se montrèrent très généreux. Il recueillit,

dans l'espace d'un mois, outre les arbres et les denrées qui abondaient,

une somme de huit cents francs. Mademoiselle Anne-Marie Rouault de Livoudray

le seconda dans cette entreprise, prêta de l'argent, surveilla et activa

les travaux et eut la consolation de les voir entièrement terminés dès le

commencement de l'année 1821. Ce fut dans le cours de cette même année,

le lundi de la Pentecôte, que la bénédiction en fut faite par M. Rouillé,

alors recteur de Plénée (puis curé de Lamballe, vers 1844). Avant la Révolution

de 1789, on faisait l'office paroissial dans la susdite chapelle, le premier

jour et le second dimanche de janvier, le jour de saint Joseph où se

faisait le sermon de Carême, le lundi de Pâques, le lundi et le mardi de

la Pentecôte où le prédicateur de Carême terminait sa station. En 1778,

cette chapelle fut ornée d'un tableau fait par Louis Lucas, peintre de

Saint-Brieuc. Ce tableau qui représentait la Sainte-Famille et qui coûtait

57 francs et 4 sols, n'existe plus. Une confrérie y avait été érigée

depuis plusieurs siècles et Paul V, par un Indult en date du 10 juin 1619,

l'avait enrichie d'un grand nombre d’indulgences. M. Jan qui administrait

cette paroisse en 1836, eut l'heureuse idée de faire renouveler ces

indulgences par le Souverain Pontife actuel et de transformer l'ancienne

confrérie en une congrégation. Il dressa, en conséquence, des statuts qu'il

soumit à l'approbation de Monseigneur l'Evêque de Saint-Brieuc, et obtint

de Sa Sainteté Grégoire XVI, pour cette congrégation, des faveurs

extraordinaires. Par un bref en date du 3 décembre 1836, il accorde d'abord

à tous les autels de la nouvelle chapelle un privilège perpétuel, toutes

les fois qu'on y célébrera la messe pour des confrères défunts, et par

un autre bref de la même date, il renouvelle toutes les indulgences qui

avaient été accordées par ses prédécesseurs. M. Jan n’eut pas le

temps de mettre à exécution l'excellent projet qu'il avait conçu, notre vénérable

évêque lui ayant donné une nouvelle destination peu de temps après la réception

de ces brefs. Ce ne fut donc que le 19 mars 1837, peu de jours après l'installation

de son successeur, que les premiers congréganistes, au nombre de

vingt-huit, furent admis à prononcer leur acte de consécration. A partir

de cette date, cette congrégation s'est considérablement augmentée. Elle

compte vers 1844 plus de cent quatre-vingts membres. Cette congrégation a

doté la chapelle d'une statue de saint Joseph, de quatre étendards et d'une

cloche du poids de cent kilogrammes, coulée à Villedieu dans le courant de

septembre 1837 et dont le baptême eut lieu le premier dimanche d'octobre de

la même année. La cérémonie fut faite par M. Robin, alors curé de

Merdrignac. M. Antoine Harel de la Perrière, juge de paix du canton de Plélan-le-Petit,

en fut le parrain, et Mme Sophie d'Andigné de Méneuf, comtesse de Lanascol,

la marraine. La cloche a reçu les noms d'Antoinette-Sophie. La chapelle de

saint Joseph a été, pour ainsi dire, reconstruite au cours du début du XXème

siècle. La confrérie de saint Joseph est toujours florissante en 1844, et

le culte de saint Joseph est particulièrement populaire à Langourla. Les réunions

du 19 mars et du lundi de la Pentecôte sont spécialement suivies (E.

Badoual). " En forme de croix latine avec chevet à pans coupés. Une confrérie de Saint-Joseph

avait été établie à Langourla par indult du 16 juin 1619. La chapelle,

à moitié démolie pendant la Révolution, fut restaurée en 1818 et bénite

le lundi de la Pentecôte 1821, Elle a été presqu’entièrement reconstruite

en 1905-1906 par des ouvriers de Langourla. Mobilier : Autrefois s’y

voyait un tableau de la Sainte Famille, dû à Louis Lucas, peintre de

Saint-Brieuc, qui l’avait exécuté moyennant 57 francs et 4 sols ; il

n’existe plus " (R. Couffon) ;

la chapelle Saint-Joseph

(XVIIème siècle-1818-1906), située à Saint-Joseph. Elle est

en forme de croix latine et possède quelques éléments du XVIIème

siècle. Elle est restaurée en 1818 par

la famille de Livoudray, puis reconstruite en 1905-1906. La

chapelle, élevée en l'honneur de saint Joseph et dont la construction est

antérieure à celle de l'église paroissiale, suivant une tradition du

pays, était tombée en ruines vers la fin du XVIIIème siècle. M. Duval,

recteur de la paroisse, en entreprit la reconstruction en 1818, avec les

oblations des fidèles qui se montrèrent très généreux. Il recueillit,

dans l'espace d'un mois, outre les arbres et les denrées qui abondaient,

une somme de huit cents francs. Mademoiselle Anne-Marie Rouault de Livoudray

le seconda dans cette entreprise, prêta de l'argent, surveilla et activa

les travaux et eut la consolation de les voir entièrement terminés dès le

commencement de l'année 1821. Ce fut dans le cours de cette même année,

le lundi de la Pentecôte, que la bénédiction en fut faite par M. Rouillé,

alors recteur de Plénée (puis curé de Lamballe, vers 1844). Avant la Révolution

de 1789, on faisait l'office paroissial dans la susdite chapelle, le premier

jour et le second dimanche de janvier, le jour de saint Joseph où se

faisait le sermon de Carême, le lundi de Pâques, le lundi et le mardi de

la Pentecôte où le prédicateur de Carême terminait sa station. En 1778,

cette chapelle fut ornée d'un tableau fait par Louis Lucas, peintre de

Saint-Brieuc. Ce tableau qui représentait la Sainte-Famille et qui coûtait

57 francs et 4 sols, n'existe plus. Une confrérie y avait été érigée

depuis plusieurs siècles et Paul V, par un Indult en date du 10 juin 1619,

l'avait enrichie d'un grand nombre d’indulgences. M. Jan qui administrait

cette paroisse en 1836, eut l'heureuse idée de faire renouveler ces

indulgences par le Souverain Pontife actuel et de transformer l'ancienne

confrérie en une congrégation. Il dressa, en conséquence, des statuts qu'il

soumit à l'approbation de Monseigneur l'Evêque de Saint-Brieuc, et obtint

de Sa Sainteté Grégoire XVI, pour cette congrégation, des faveurs

extraordinaires. Par un bref en date du 3 décembre 1836, il accorde d'abord

à tous les autels de la nouvelle chapelle un privilège perpétuel, toutes

les fois qu'on y célébrera la messe pour des confrères défunts, et par

un autre bref de la même date, il renouvelle toutes les indulgences qui

avaient été accordées par ses prédécesseurs. M. Jan n’eut pas le

temps de mettre à exécution l'excellent projet qu'il avait conçu, notre vénérable

évêque lui ayant donné une nouvelle destination peu de temps après la réception

de ces brefs. Ce ne fut donc que le 19 mars 1837, peu de jours après l'installation

de son successeur, que les premiers congréganistes, au nombre de

vingt-huit, furent admis à prononcer leur acte de consécration. A partir

de cette date, cette congrégation s'est considérablement augmentée. Elle

compte vers 1844 plus de cent quatre-vingts membres. Cette congrégation a

doté la chapelle d'une statue de saint Joseph, de quatre étendards et d'une

cloche du poids de cent kilogrammes, coulée à Villedieu dans le courant de

septembre 1837 et dont le baptême eut lieu le premier dimanche d'octobre de

la même année. La cérémonie fut faite par M. Robin, alors curé de

Merdrignac. M. Antoine Harel de la Perrière, juge de paix du canton de Plélan-le-Petit,

en fut le parrain, et Mme Sophie d'Andigné de Méneuf, comtesse de Lanascol,

la marraine. La cloche a reçu les noms d'Antoinette-Sophie. La chapelle de

saint Joseph a été, pour ainsi dire, reconstruite au cours du début du XXème

siècle. La confrérie de saint Joseph est toujours florissante en 1844, et

le culte de saint Joseph est particulièrement populaire à Langourla. Les réunions

du 19 mars et du lundi de la Pentecôte sont spécialement suivies (E.

Badoual). " En forme de croix latine avec chevet à pans coupés. Une confrérie de Saint-Joseph

avait été établie à Langourla par indult du 16 juin 1619. La chapelle,

à moitié démolie pendant la Révolution, fut restaurée en 1818 et bénite

le lundi de la Pentecôte 1821, Elle a été presqu’entièrement reconstruite

en 1905-1906 par des ouvriers de Langourla. Mobilier : Autrefois s’y

voyait un tableau de la Sainte Famille, dû à Louis Lucas, peintre de

Saint-Brieuc, qui l’avait exécuté moyennant 57 francs et 4 sols ; il

n’existe plus " (R. Couffon) ;

![]() la chapelle Saint-Georges (XVIIIème siècle),

située à Blanc-Mouton et restaurée en 1844 par la famille La Bulnaye. En

1844, elle est fréquentée, quoiqu'on n'y dise plus depuis longtemps la

messe, par quelques pèlerins. M. Henri Berthelot de la Bunelaye, propriétaire

de Blanc-Mouton, charge en 1844 un menuisier de Merdrignac de faire les réparations

nécessaires à cette chapelle, " afin qu'on puisse y célébrer la

messe ". Le vicomte de la Guibourgère, maire de Langourla, en est

propriétaire en 1911. Une magnifique bannière de saint Georges a été

donnée à l'église paroissiale, par lui, au nom de ses fils. Au début du

XXème siècle, la messe est célébrée une fois par an, à Blanc-Mouton,

le jour de la fête du saint Patron. Edifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupés, presqu'entièrement

reconstruit en 1844 et bénit le 28 novembre de cette dernière année ;

la chapelle Saint-Georges (XVIIIème siècle),

située à Blanc-Mouton et restaurée en 1844 par la famille La Bulnaye. En

1844, elle est fréquentée, quoiqu'on n'y dise plus depuis longtemps la

messe, par quelques pèlerins. M. Henri Berthelot de la Bunelaye, propriétaire

de Blanc-Mouton, charge en 1844 un menuisier de Merdrignac de faire les réparations

nécessaires à cette chapelle, " afin qu'on puisse y célébrer la

messe ". Le vicomte de la Guibourgère, maire de Langourla, en est

propriétaire en 1911. Une magnifique bannière de saint Georges a été

donnée à l'église paroissiale, par lui, au nom de ses fils. Au début du

XXème siècle, la messe est célébrée une fois par an, à Blanc-Mouton,

le jour de la fête du saint Patron. Edifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupés, presqu'entièrement

reconstruit en 1844 et bénit le 28 novembre de cette dernière année ;

![]() la chapelle Saint-Gilles-des-Prés (1911).

La chapelle primitive est édifiée en mémoire de Gilles de Bretagne, décédé en

1450. Elle se trouve placée dans la partie sud-ouest de cette paroisse, à la distance de

1.500 mètres du clocher. Elle aurait été, suivant une tradition

populaire, élevée, d'après certains historiens, en mémoire de la

translation du corps du prince Gilles à l'abbaye de Boquen, et se trouve

placée sur le bord du chemin même que le convoi a dû parcourir. La

construction de cette chapelle qui paraît fort ancienne, à en juger par l'état

de dégradation où elle se trouvait en 1911, remonterait conséquemment, si

cette tradition est fondée, aux années qui suivirent l'assassinat de ce

prince étouffé entre deux matelas au château de la Hardouinaie, en 1450.

La coutume de faire l'office paroissial dans cette chapelle, le dimanche qui

suit le jour saint Gilles, existe de temps immémorial et s’est conservée

jusqu’au début du XXème siècle. Mais le recteur, en 1837, pour obvier

à l'inconvénient de l'exiguïté du local, jugea prudent de faire chanter

deux grand'messes ce jour-là, l'une à l'église paroissiale, à 8 heures,

l'autre à la susdite chapelle, à 10 h.1/2. Le produit de cette chapelle s'élève

à peine, annuellement, à la somme de dix francs. Non loin de cette

chapelle se trouve un champ dit le cimetière de Saint-Gilles. Suivant la même

tradition, on construisit d'abord un petit oratoire en planches sur l'emplacement

duquel on éleva la chapelle qui existe aujourd'hui. Suivant une autre

tradition, un des boeufs de l'attelage qui transportait le corps du prince

Gilles aurait laissé l'empreinte d'un de ses pieds sur une grosse-pierre

dite « le pas de saint Gilles », qui traversait le chemin et qui se

trouve proche la petite rivière de la Tingaie, à cinq ou six cents mètres

de la chapelle. On y reconnaît, en effet, soit que ce soit sa forme

naturelle, soit que ce soit l'ouvrage de l'homme, l'empreinte parfaitement

conservée du pied de l'un de ces animaux. Ce qu’il y a seulement de fâcheux

pour les partisans de cette tradition, c'est que la position de cette

empreinte indiquerait plutôt le retour des boeufs à la Hardouinaie que

leur acheminement vers l'abbaye de Bosquen (Boquen). " On remarque

encore aujourd'hui dans plusieurs champs des communes de Langourla, Mérillac

et Saint-Launeuc, les vestiges d'un vieux chemin dit le chemin de

Saint-Gilles, ouvert depuis l'abbaye de Bosquen jusqu'à la Hardouinaie. Il

passait par les prés du Guégeorge, les champs de la Grimaudière, la

Guyonnaie, la Tingaie, la chapelle Saint-Gilles, la croix des Tombettes, le

bas village de la Plançonnais, le Rocher, en Mérillac. De Bosquen, il va

en alignement jusqu'au Pas de boeuf ci-dessus mentionné où il forme un

angle. De là, il se continue directement à la Hardouinaie "

(E. Badoual). En 1911, la chapelle de Saint-Gilles qui tombait de vétusté

est en reconstruction. En creusant les fondations de la nouvelle chapelle,

les terrassiers ont découvert, paraît-il, un peu en dehors de l'ancienne,

des restes de constructions qui permettent de supposer qu'auparavant une

autre chapelle existait là. D’où l'on peut conclure encore de l'ancienneté

du culte de Sainl-Gilles-des-Prés à Langourla. La chapelle, qui a été reconstruite en 1911,

a été bénite le 7 septembre 1919. Edifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupés.

On y a placé un écusson aux armes des du Parc, provenant de l’ancienne

église. (Jean du Parc épousa Ysabeau de Langourla en 1427). Mobilier :

L'autel, le parquet et la balustrade proviennent de l'ancienne chapelle

Saint-Eutrope. Statues anciennes de la sainte Vierge, de saint Gilles,

sculptée en 1786 par un ouvrier de Gausson nommé Caro ; de saint Roch, due

au même (R. Couffon) ;

la chapelle Saint-Gilles-des-Prés (1911).

La chapelle primitive est édifiée en mémoire de Gilles de Bretagne, décédé en

1450. Elle se trouve placée dans la partie sud-ouest de cette paroisse, à la distance de

1.500 mètres du clocher. Elle aurait été, suivant une tradition

populaire, élevée, d'après certains historiens, en mémoire de la

translation du corps du prince Gilles à l'abbaye de Boquen, et se trouve

placée sur le bord du chemin même que le convoi a dû parcourir. La

construction de cette chapelle qui paraît fort ancienne, à en juger par l'état

de dégradation où elle se trouvait en 1911, remonterait conséquemment, si

cette tradition est fondée, aux années qui suivirent l'assassinat de ce

prince étouffé entre deux matelas au château de la Hardouinaie, en 1450.

La coutume de faire l'office paroissial dans cette chapelle, le dimanche qui

suit le jour saint Gilles, existe de temps immémorial et s’est conservée

jusqu’au début du XXème siècle. Mais le recteur, en 1837, pour obvier

à l'inconvénient de l'exiguïté du local, jugea prudent de faire chanter

deux grand'messes ce jour-là, l'une à l'église paroissiale, à 8 heures,

l'autre à la susdite chapelle, à 10 h.1/2. Le produit de cette chapelle s'élève

à peine, annuellement, à la somme de dix francs. Non loin de cette

chapelle se trouve un champ dit le cimetière de Saint-Gilles. Suivant la même

tradition, on construisit d'abord un petit oratoire en planches sur l'emplacement

duquel on éleva la chapelle qui existe aujourd'hui. Suivant une autre

tradition, un des boeufs de l'attelage qui transportait le corps du prince

Gilles aurait laissé l'empreinte d'un de ses pieds sur une grosse-pierre

dite « le pas de saint Gilles », qui traversait le chemin et qui se

trouve proche la petite rivière de la Tingaie, à cinq ou six cents mètres

de la chapelle. On y reconnaît, en effet, soit que ce soit sa forme

naturelle, soit que ce soit l'ouvrage de l'homme, l'empreinte parfaitement

conservée du pied de l'un de ces animaux. Ce qu’il y a seulement de fâcheux

pour les partisans de cette tradition, c'est que la position de cette

empreinte indiquerait plutôt le retour des boeufs à la Hardouinaie que

leur acheminement vers l'abbaye de Bosquen (Boquen). " On remarque

encore aujourd'hui dans plusieurs champs des communes de Langourla, Mérillac

et Saint-Launeuc, les vestiges d'un vieux chemin dit le chemin de

Saint-Gilles, ouvert depuis l'abbaye de Bosquen jusqu'à la Hardouinaie. Il

passait par les prés du Guégeorge, les champs de la Grimaudière, la

Guyonnaie, la Tingaie, la chapelle Saint-Gilles, la croix des Tombettes, le

bas village de la Plançonnais, le Rocher, en Mérillac. De Bosquen, il va

en alignement jusqu'au Pas de boeuf ci-dessus mentionné où il forme un

angle. De là, il se continue directement à la Hardouinaie "

(E. Badoual). En 1911, la chapelle de Saint-Gilles qui tombait de vétusté

est en reconstruction. En creusant les fondations de la nouvelle chapelle,

les terrassiers ont découvert, paraît-il, un peu en dehors de l'ancienne,

des restes de constructions qui permettent de supposer qu'auparavant une

autre chapelle existait là. D’où l'on peut conclure encore de l'ancienneté

du culte de Sainl-Gilles-des-Prés à Langourla. La chapelle, qui a été reconstruite en 1911,

a été bénite le 7 septembre 1919. Edifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupés.

On y a placé un écusson aux armes des du Parc, provenant de l’ancienne

église. (Jean du Parc épousa Ysabeau de Langourla en 1427). Mobilier :

L'autel, le parquet et la balustrade proviennent de l'ancienne chapelle

Saint-Eutrope. Statues anciennes de la sainte Vierge, de saint Gilles,

sculptée en 1786 par un ouvrier de Gausson nommé Caro ; de saint Roch, due

au même (R. Couffon) ;

![]() l'ancienne

chapelle domestique de la Rochette,

dédiée à saint Yves et détruite en 1844. Elle portait la date : « au

mois d’avril 1660 » et avait été fondée en 1658-1659 par Guillaume

Turmel, sr. des Vallées, et Marguerite Pilorget. Les pierres furent

transportées à Coatbicor, en Sévignac. La

couverture fut transportée au Plessix, vers 1820, pour couvrir la grange de

la ferme de M. de la Noue, propriétaire de la dite chapelle. Elle a été

entièrement démolie (en 1844) par ce dernier qui en a fait transporter les

pierres à Coët-Bicor ou Coat-Bicor (Eréac). On lisait sur une des pierres

de la porte ouest de cette chapelle « Au mois d’avril 1660 ». L'an

mil six cent cinquante neuf, Guillaume Turmel, sieur des Vallées, et

Marguerite Pilorget, son épouse, firent construire une chapelle, appelée

la chapelle des Rochettes, pour y faire célébrer deux messes par semaine

et pour l'honoraire desquelles ils donnèrent et hypothéquèrent des pièces

de terre au nombre de quatre, à savoir, etc... La maison dite des Vallées

était située aux Portes (partie midi du bourg de Langourla). La susdite

fondation porte la date de 1658 ;

l'ancienne

chapelle domestique de la Rochette,

dédiée à saint Yves et détruite en 1844. Elle portait la date : « au

mois d’avril 1660 » et avait été fondée en 1658-1659 par Guillaume

Turmel, sr. des Vallées, et Marguerite Pilorget. Les pierres furent

transportées à Coatbicor, en Sévignac. La

couverture fut transportée au Plessix, vers 1820, pour couvrir la grange de

la ferme de M. de la Noue, propriétaire de la dite chapelle. Elle a été

entièrement démolie (en 1844) par ce dernier qui en a fait transporter les

pierres à Coët-Bicor ou Coat-Bicor (Eréac). On lisait sur une des pierres

de la porte ouest de cette chapelle « Au mois d’avril 1660 ». L'an

mil six cent cinquante neuf, Guillaume Turmel, sieur des Vallées, et

Marguerite Pilorget, son épouse, firent construire une chapelle, appelée

la chapelle des Rochettes, pour y faire célébrer deux messes par semaine

et pour l'honoraire desquelles ils donnèrent et hypothéquèrent des pièces

de terre au nombre de quatre, à savoir, etc... La maison dite des Vallées

était située aux Portes (partie midi du bourg de Langourla). La susdite

fondation porte la date de 1658 ;

![]() la croix du bois de Coëlan ;

la croix du bois de Coëlan ;

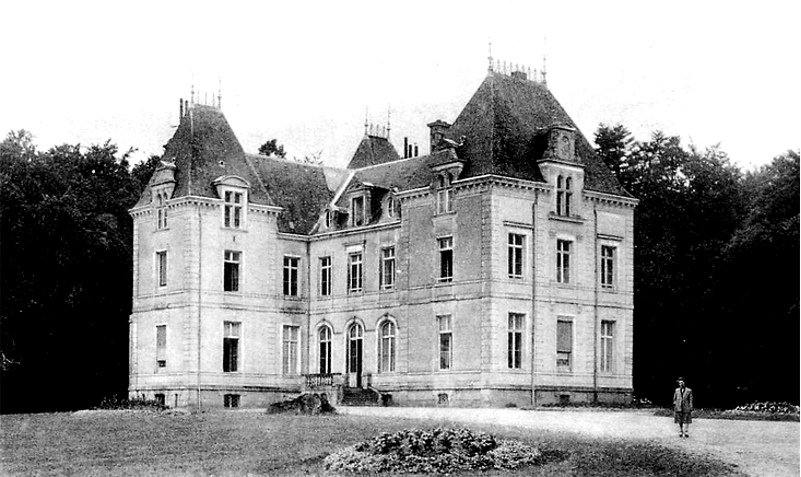

![]() le château de Coëlan (1870), édifié par la

famille Quemper de Lanascol, puis propriété de la famille Camus de La

Guibourgère. Les communs datent du XIXème siècle. Le domaine appartient

à Jean Vaucoulour en 1514 et à Briend de Romelin en 1536 ;

le château de Coëlan (1870), édifié par la

famille Quemper de Lanascol, puis propriété de la famille Camus de La

Guibourgère. Les communs datent du XIXème siècle. Le domaine appartient

à Jean Vaucoulour en 1514 et à Briend de Romelin en 1536 ;

![]() le manoir de Saint-Joseph (XVIIIème

siècle) ;

le manoir de Saint-Joseph (XVIIIème

siècle) ;

![]() le manoir de Coëcard

(XVIIIème siècle) ;

le manoir de Coëcard

(XVIIIème siècle) ;

![]() le manoir de Blanc-Mouton (XVIIème siècle).

Propriété de Louis de Quimet et de son épouse Françoise de Broon (en 1514),

de Françoise de Bronc ou Broon (en 1536), de la famille Turmel (au XVIIème siècle),

des familles La Reboursière et du Temple (au XVIIIème siècle), des familles La Bulnaye et La Guibourgère

(au XIXème siècle) ;

le manoir de Blanc-Mouton (XVIIème siècle).

Propriété de Louis de Quimet et de son épouse Françoise de Broon (en 1514),

de Françoise de Bronc ou Broon (en 1536), de la famille Turmel (au XVIIème siècle),

des familles La Reboursière et du Temple (au XVIIIème siècle), des familles La Bulnaye et La Guibourgère

(au XIXème siècle) ;

![]() la maison de la Huchardais (XVIIIème

siècle) ;

la maison de la Huchardais (XVIIIème

siècle) ;

![]() le manoir de la Plançonnais (XVIIème siècle),

propriété de la famille Onfray du Plessix (aux XVIIIème et XIXème

siècles) ;

le manoir de la Plançonnais (XVIIème siècle),

propriété de la famille Onfray du Plessix (aux XVIIIème et XIXème

siècles) ;

![]() plusieurs maisons du XVIIème siècle, situées

à La Plançonnais ;

plusieurs maisons du XVIIème siècle, situées

à La Plançonnais ;

![]() le presbytère (1699),

édifié par l'abbé Le Mintier de La Motte-Basse ;

le presbytère (1699),

édifié par l'abbé Le Mintier de La Motte-Basse ;

![]() 3 moulins à eau : des

Noës, d’Ahaut, de Cadeuc ;

3 moulins à eau : des

Noës, d’Ahaut, de Cadeuc ;

A signaler aussi :

![]() le menhir de la Coudre (époque

néolithique) ;

le menhir de la Coudre (époque

néolithique) ;

![]() l'enceinte

de la Rouvraie (Moyen Age) ;

l'enceinte

de la Rouvraie (Moyen Age) ;

![]() le tumulus de la Cocantine ;

le tumulus de la Cocantine ;

![]() les vestiges du chemin de l'Estrat (voie

romaine Vannes à Corseul) ;

les vestiges du chemin de l'Estrat (voie

romaine Vannes à Corseul) ;

![]() la tour Saint-Eutrope (XVIème siècle), vestige

de l’ancienne église de Langourla détruite vers 1869. Des piliers

portent les armes de la famille de Langourla ;

la tour Saint-Eutrope (XVIème siècle), vestige

de l’ancienne église de Langourla détruite vers 1869. Des piliers

portent les armes de la famille de Langourla ;

![]() les quatre camps romains.

les quatre camps romains.

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Langourla ".

"

Informations

diverses sur la ville de Langourla ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LANGOURLA

Indépendamment de la châtellenie de Langourla, la paroisse renfermait les maisons nobles suivantes : la Vigne, qui appartenait, en 1390, à la maison de Langourla. Le Blanc-Mouton qui appartenait à l'abbé de Saint-Aubin-des-Bois, à la même époque. Coaillan ou Coëlan qui appartenait à Eon Doaillars.

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés à Langourla les commissaires Alain Beylene, alloué de Ploermel et Jean Bernard, et les nobles suivants : Le sr. de Langourla, à son hotel de la Vigne, y a un métayer. Eon de Douillars, à son hotel de Coayllan, y a un métaier. L'abbé de St Aubin, à son hotel de Blanmouton, y a un met. Sommaire : 3 nobles ; 3 métaïers ; 2 pauvres ; 62 contribuans. (H. Des Salles).

Lors de la "revue et monstre généralle des nobles, ennobliz,

exemptz et aultres tenantz fiefs nobles et subjects aux armes de l’Evesché de

Saint-Brieuc, tenue à Moncontour par haut et puissant Messire Tristan du

Perrier, Comte de Quintin ; noble et puissant Messire Guyon de la Motte,

Chevalier, sieur de l’Orfeuil et de Vauclerc ; Messire Amaury de la Moussaye,

Chevalier, sieur du dict lieu de la Moussaye, commissaires commis et députez par

mandement patent du Duc nostre souverain seigneur, quant à ce, les viije, ixe et

xe jours de janvier l’an mil iiiie lxix ", on mentionne, en janvier 1469, pour

Langourla :

– Olivier de Plumaugat, par Guillaume son fils, en brigandine,

salade, épée, arc et trousse.

– Amaury de Langourla, defaillant.

En 1514, les maisons nobles de Langourla étaient : la Vigne (à Guillaume de Langourla), le Blanc-Mouton (à Louis de Quymeur et Françoise de Broon, son épouse), Coëlan (à Jean Vaucoulour), deux maisons du bourg appartenant à François de Langourla (l'une acquise de Guillaume de Pleumaugat et l'autre d'Amaury de Langourla), la Ville-Helle (à François de Langourla et acquise de Jean Martin et Guille Rouxel), une maison (à Yvon de Langourla et Jean Horlet, anciennement à Guillet Langourla). Une pièce de terre contenant 100 journaux appartenait à Jean, sieur du Parc.

Lors de la réformation du 27 mai 1536, sont mentionnées à Langourla les maisons nobles suivantes : Coëlan (à Briend de Romelin, époux de Madeleine de Vaucouleur, et à son fils Mathurin de Romelin), La Ville-Helle et La Maison-Blanche (à Gilles de Langourla), le Hault-Bourg (à Christophe de Langourla), La Vigne (à Jehan de Langourla), Blanc-Mouton (à demoiselle François de Bronc ou Broon), la métairie du bourg (à la famille de Romelin).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc de 1480, on comptabilise la présence de 2 nobles de Langourla :

![]() Olivier DE PLUMAUGAT (50 livres de revenu),

par Guillaume, son fils : porteur d'une brigandine ;

Olivier DE PLUMAUGAT (50 livres de revenu),

par Guillaume, son fils : porteur d'une brigandine ;

![]() Amaury DE LANGOURLA (12 livres de revenu) :

défaillant ;

Amaury DE LANGOURLA (12 livres de revenu) :

défaillant ;

© Copyright - Tous droits réservés.