|

Bienvenue ! |

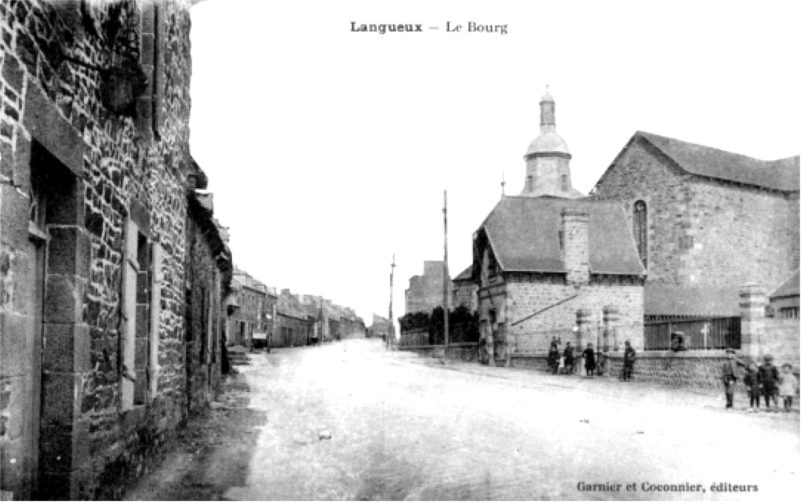

LANGUEUX VERS 1840 |

Retour page d'accueil Retour Ville de Langueux

Vers 1840, M. l'abbé Joseph-Julien Hamon composa une notice sur sa paroisse de Langueux. M. Hamon était né en 1783 à Ploubalay. Il fut recteur de Langueux de 1816 à 1840, fut nommé alors chanoine titulaire et mourut en 1847.

De cette notice nous extrayons de larges passages que nous annoterons parfois. On pourra comparer ces pages à celles que Habasque, Jollivet et autres ont consacrées à Langueux.

Quoiqu'on ne connaisse pas précisément l'époque de l'érection de Langueux en paroisse, il est certain qu'elle remonte au moins au commencement du XVème siècle, puisque nous avons un vieux registre de 1540 écrit en latin jusqu'en 1570.

L'église située sur le bord de la route royale de Saint-Brieuc à Paris est vieille et bâtie sans goût, trop petite pour la population, malgré l'accroissement qu'on y fait du côté nord en 1824 [Note : L'église actuelle fut commencée en 1853 (Couffon : Répertoire)]. On y remarque un joli autel en marbre, un petit Christ que les connaisseurs regardent comme un chef-d'oeuvre de sculpture, un caveau dans la chapelle de la Sainte Vierge : c'était le tombeau des seigneurs de Saint-Illan. L'on y voit plusieurs tombes... surtout celle de M. Lebreton, recteur décédé en 1616, celle de M. le Maintier, chevalier et comte de Carmené, décédé à Saint-Illan en 1722. La tour bâtie vers le milieu du XVIIIème siècle par M. Gicquel, recteur, a de 26 à 27 mètres de hauteur. Il y a une horloge [Note : Le compte de fabrique 1779-1780 mentionne une somme « pour réparations à l'horloge et à la petite cloche »] deux cloches placées en 1831, deux chambres faites à la même époque. M. Gicquel fit encore reconstruire le presbytère, creuser une bonne fontaine et un lavoir dans le jardin. L'église est sous le patronage de saint Pierre et saint Paul. L'on ne voit pas de désordres à la fête patronale.

Le bourg s'est considérablement augmenté depuis trente ans. On y a construit de belles maisons. Sur le bord de la route royale, l'on a bâti en 1834 une maison commune dont une partie est occupée par les Soeurs du Saint-Esprit pour l'éducation des petites filles. En 1831, le recteur de Langueux fit construire... dans la pièce Perrot, une maison où il établit en 1833 une école dirigée (par) un frère de l'Instruction chrétienne. Ces écoles sont fréquentées et font beaucoup de bien.

L'Evêque de Saint-Brieuc était seigneur de Langueux. Le chapitre de la Cathédrale en était décimateur. Le recteur était à la nomination de l'Evêque. Le bénéfice était une portion congrue qui pouvait monter à 800 livres y compris, les novales [Note : Novales : terres nouvellement mises en culture et taxes ou droits sur ces terres].

Le Chapitre devait l'entretien du choeur de l'église. Il en fit reconstruire le pignon oriental en 1770. On regrette que le cimetière soit trop petit pour la population.

On ne trouve aucune trace d'hérésie sur les anciens registres. On remarque que le garçon avait 2 parrains et une marraine et la fille deux marraines et un parrain.

Il y avait à Langueux plusieurs maisons nobles. La plus remarquable et la plus riche était sans contredit le château de Saint-Illan situé sur le littoral. Dès le commencement du XVème siècle, la famille Berthelot en était propriétaire. Cette maison devint très opulente en 1728 par le mariage de Delle Louise Berthelot, fille unique de Louis Berthelot, seigneur de Saint-Illan, lieutenant des maréchaux de France et de Jacquemine le Vicomte, avec le sieur Nicolas-Claude-Hippolyte Loz de Beaucours, capitaine au régiment de Beaucours-dragons, dont son frère aîné était colonel. Le souvenir des aumônes et des bienfaits de cette honorable famille n'est pas encore oublié à Langueux.

De cet estimable couple naquit M. Hippolyte-Louis-Marie Loz marquis de Beaucours au château de Saint-Illan, le 25 juillet 1746 [Note : Ce fut en l'hôtel du St-Esprit, place du Pilori, Saint-Brieuc. Voir Yves DE BOISBOISSEL : Hippolyte Loz de Beaucours, Paris, Peyronnet (1955) et du même Un magistrat d'Ancien Régime : Hippolyte Loz de Beaucours dans Association Bretonne (congrès de Vannes 1931), 3ème série, t. 43, p. 35 et s. Sur St-Illan, voir : ERTEACH ; Charles Lucas dans Soc. Emul., t. 103, p. 42. GESLIN DE BOURGOGNE et BARTHÉLEMY : anciens Evêchés, t. 11, p. 277- 278]. Il entra fort jeune au service en qualité d'officier dans le régiment de son oncle. Il quitta les armes et entra au Parlement de Bretagne, conseiller d'abord, et bientôt après, avocat général dont il exerça les fonctions avec distinction jusqu'à la révolution de 1789.

Après avoir parcouru une grande partie de l'Europe pendant l'émigration, il rentra en France en 1800. Il fut nommé conseiller à la Cour impériale de Rennes en 1811. Sous la Restauration, malgré les instantes prières de ses collègues, son grand âge, sa mauvaise santé, sa délicatesse de conscience le déterminèrent à prendre sa retraite qu'on lui accorda avec le titre de conseiller honoraire et celui de chevalier de la Légion d'honneur, quelque temps avant sa mort, à une époque où il pouvait encore rendre de grands services ; car peu de magistrats réunissaient des connaissances aussi étendues et aussi profondes en législation et en jurisprudence. A ce genre de mérite, le marquis de Beaucours joignait une mémoire heureuse, un esprit brillant, une culture approfondie des sciences et des lettres, une piété sincère, une charité inépuisable envers les pauvres.

Malgré sa grande érudition, le marquis de Beaucours n'a livré à l'impression qu'un sommaire des 2.281 art. du Code Civil, dans la vue de faciliter aux jeunes débutants l'étude du Droit, l'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, par Raynal, amendée, une réfutation du compte-rendu par Necker. S'il a livré peu de choses à l'impression, il a beaucoup travaillé pour lui-même et laissé des manuscrits utiles. Il a fini sa glorieuse carrière le 27 mars 1830.

Pendant l'émigration, la République partagea sa fortune avec Mme de Bégasson, sa soeur. Le château de Saint-Illan étant échu à cette dame, elle le vendit à M. Fabry, Mme Fabry à M. Lucas, et enfin M. Lucas à M. Achille Latimier du Clésieux, fils du receveur général.

M. et Mme du Clésieux, née Desilles occupent aujourd'hui l'habitation, partagent leur fortune avec les indigents, les visitent à domicile, les consolent et les édifient par leurs vertus : c'est à leur inépuisable charité que Langueux doit l'établissement et l'entretien de deux religieuses du Saint-Esprit, l'éducation des filles et le soin des pauvres malades. L'agriculture, la poésie, les sciences, la littérature occupent aussi M. et Mme du Clésieux : l'on connaît Exil et Patrie et les éloges qu'en ont fait les journaux et les savants [Note : Sur Achille Latimier du Clésieux, voir en particulier Edouard Bienvenue : L'oeuvre sociale de M. du Clésieux dans Société d'Emul. t. 39 (1901), p. 1 et s. — LE ROY : Monseigneur Léopold de Léséleuc de Kerouara, Quimper, Imprimerie cornouaillaise, 1932, p. 109 et s.].

Le site de Saint-Illan, les nombreuses réparations qu'on y a faites avec goût, la variété du sol rendent cette propriété magnifique et pittoresque. La côte couverte d'un agréable bosquet que la nature semble y avoir placé, vous offre le plus charmant coup-d'oeil. Au milieu est une salle verte ; là vous vous croiriez dans une forêt, et vous voyez dans les hautes marées le reflet des ondes se jouer dans les feuillages des arbres. Un peu au-dessus est un vaste et beau jardin bien soigné d'où l'on découvre toute la baie de Saint-Brieuc. Au bas du jardin, une superbe rampe en fer pour descendre dans la cour du château fermée d'une grille aussi en fer. De là on aperçoit, parmi des arbres verts, une modeste mais jolie chapelle au pied d'un belvédère qui domine sur une plaine immense. Au frontispice de la chapelle sont quatre colonnes en marbre, une gracieuse Vierge placée au fond d'une grotte éclairée d'un jour céleste et artistement taillée, deux beaux tableaux dont l'un fait honneur aux talents de Mme Deziles, enfin des terres parfaitement cultivées...

Toutes les autres maisons nobles de Langueux sont occupées aujourd'hui par des fermiers, excepté la Ville-Néant que M. Sébert aîné, propriétaire a fait reconstruire dans un joli goût, avec les deux fermes qui en dépendent. Cette propriété appartenait à la famlle Robert-Ville-Rabec. Elle passait de droit, dit-on, à l'abbé de cette famille toutes les fois qu'il y en avait un [Note : Sur la Ville-Néant, voir GESLIN DE BOURGOGNE et de BARTHÉLÉMY : Anciens Evêchés, t. II, p. 276 et notes qui indiquent les possesseurs successifs. — FROTIER DE LA MESSELIÈRE : Au coeur du Penthièvre, p. 184].

Cette riche maison avait une chapelle et un droit de banc dans l'église dont la vente a été transférée à l'hospice et vendue. L'on prétend que l'église et le presbytère ont été bâtis sur sa propriété. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette famille avait, dans la partie sud-ouest du jardin, deux art. de terre acquis par M. Lucas en 1808 et vendus à la commune en 1834 pour y bâtir une maison commune.

Le Tertre Pont-Léon fut longtemps occupé par la famille Villéon. Les seigneurs de Guébriant en ont été propriétaires jusqu'à la Révolution. Cette maison avait droit de moulin. M. Gauthier la Boulais en est aujourd'hui propriétaire.

La ferme de la Ville-Buor, ancienne gentilhommière, fut longtemps la propriété et la demeure du cadet de la famille Berthelot. Elle passa par des alliances à la famille de Bédée et ensuite à celle des seigneurs de la Boitardais [Note : Sur la Ville-Buor, voir FROTIER DE LA MESSELIÈRE : Au cœur du Penthièvre, p. 174].

Cruchon, sur le bord de la route royale, est une ancienne maison. Le style des portes et des armoiries paraît être du XIIIème siècle. Il y avait une chapelle, mais elle est détruite. On croit que cette propriété appartenait à la famille de la Porte. L'on voit l'écusson des comtes de Rieux sur une pierre de la métairie de l'Etivy [Note : Sur Cruchon, voir FROTIER DE LA MESSELIERE : op. cit., p. 38 et 40 (d'Etivy). GAULTIER DU MOTTAY dans son Répertoire archéologique a remarqué sur la façade du manoir de Cruchon les armes des Le Masson et sur la façade de l'Etivy l'écusson de Rieux. Pour ce dernier écusson Frotier de la Messelière y voit les armes de Boisbilly].

Sur le littoral est le grand village des Grèves qui contient près de la moitié de la population. Au centre était une petite chapelle bâtie vers le milieu du XVIème siècle. En 1837, on en a bâti une nouvelle [Note : Sur cette chapelle, voir COUFFON : Répertoire] sur les ruines de l'ancienne, plus grande et d'un meilleur goût : elle a 20 mètres de long sur 7 mètres de large. On y fait l'office du jour de la Très Sainte Trinité, le Lundi de la Pentecôte et de la Nativité de la Sainte Vierge qui est patronne avec Saint Léonard. Monseigneur l'Evêque l'a bénie le 24 mai 1839.

Le village des Grèves [Note : Dans une lettre de 1816, l'abbé Hamon appelle les habitants de ce quartier les grévassins. Il existait des salines à Langueux avant 1670] est remarquable par ses 48 sauneries. La première fut établie en 1670. L'on ne faisait alors que raffiner le gros sel et les sauniers se bornèrent à ce genre d'industrie jusqu'à l'époque de l'impôt sur les sels. Depuis, ils l'ont tiré du sol même par le procédé suivant : au mois d'avril du 21 au 26 de la lune, ils font passer la charrue sur la grève que la mer vient bientôt détremper et aplanir. Vers le 10, lorsque la grève est séchée par les ardeurs du soleil, ils en ratissent la superficie avec un instrument appellé havet ; un jour ou deux après, selon le degré de chaleur, ils enlèvent dans une petite charette la ratissure et l'entassent auprès de la saunerie. Ils creusent une fosse à peu près d'un mètre de profondeur, 2 mètres de long sur 1,50 mètre de large, dont ils garnissent le fond de planches et d'une couche de paille de seigle, y versent de l'eau de mer sur le sablon dont ils ont rempli cette fosse. L'eau emporte les parties salées, se purifie en passant au travers de la couche de paille, et va tomber, par un conduit en bois, dans une barrique dans laquelle ils la laissent fermenter, jusqu'à ce qu'elle fasse flotter un oeuf frais. Ils la font bouillir, sur un petit fourneau, dans une chaudière autrefois en plomb, aujourd'hui en fonte. Là se forme le sel qu'ils mettent dans un panier.

Le droit est de 30 centimes par kilogramme, le 5ème diminué en faveur des fabricants. Le produit annuel est de 35.000 F à 60.000 F. Il y a un bureau, un receveur et deux brigades d'employés aux douanes dans les Grèves.

Le sel forme une branche de commerce à Langueux. Les uns le portent aux marchés voisins, les autres l'échangent avec du grain dans les campagnes [Note : Sur les salines, on pourra consulter Anciens Evêchés, t. 4, p. 302. —Société d'Emulation, t. 78, p. 17 et 18. — MANET : Histoire de la Petite Bretagne (1834), t. 1, p. 100-107 (note). — HABASQUE : Notions, t. 2, p. 330 et s. — Sur leur déclin : GAULTIER DU MOTTAY : Géographie départementale (1863), p. 115. — Guide Joanne - Bretagne (1873), p. 101. — RIGAUD : Géographie historique des Côtes-du-Nord (1890), p. 64].

La grève est encore une ressource précieuse pour l'agriculture. On vient y prendre de la marne de deux à trois lieues de distance. On en enlève au moins 1.500 charettées par année. Cette matière mélée avec de vieilles terres est un excellent engrais pour le froment, les prairies et quand elle a fermenté en tas pendant six ou huit mois. Le sable fertilise aussi les terres fortes, en ouvre les pores, en fait périr la vermine et au résultat on récolte le double.

Si la campagne d'asséchement effectue son premier projet, le pays en souffrira une perte réelle que la culture des marais sera loin de compenser sous le rapport matériel [Note : Sur ces projets d'assèchement, voir HABASQUE : Notions, t. II, p. 326 et s. — ERTEACH : op. cit., p. 42-43. On consultera également avec profit Michel GUILLAUME : Les richesses naturelles de la baie d'Yffiniac. Bilan d'une exposition dans Penn Ar Bed, n° 78].

La grève appartenait au seigneur de Langueux. Les rentiers ont encore leurs titres d'afféagement. Les uns payaient en sel blanc, poisson, froment, orge, chapons, argent et les côtes étaient à la maison de Penthièvre.

A l'exception des gentilhommières et des fermes, les maisons n'étaient autrefois à Langueux, que des chaumières mal bâties. Au XVème et XVIème siècles la population ne dépassait pas le chiffre de 700 habitants. Il y avait beaucoup de landes, de marais, de coteaux incultes et couverts de broussailles. Le sol était généralement au seigneur et à des familles nobles qui le cédèrent en partie aux colons moyennant une redevance annuelle. On y cultivait l'orge dont on faisait du pain et un peu de froment pour les rentes qui étaient alors infranchissables.

Langueux a entièrement changé... Le sol est partout couvert de belles et riches moissons de tous genres. (L'agriculture y est portée à la perfection. Les laboureurs se servent peu de la charrue ; mais de longues pelles et de houes. Ils marnissent et cultivent bien leurs champs, sèment peu [Note : L'auteur veut dire par là que les cultivateurs semaient peu épais] couvrent avec leurs pelles les sillons de glèbe qu'ils brisent au mois de mars pour couvrir de terre les racines dégarnies par les pluies de l'hiver, sarclent avec soin toutes les herbes étrangères. Aussi obtiennent 15 et 16 pour 1. Au lieu de couper leur blé, la plupart l'arrachent et labourent incontinent la terre pour semer des choux communs, pommes, milans qu'ils portent dans différents marchés de Bretagne [Note : Le Guide Joanne de 1873 précise même qu'ils se rendaient jusqu'à Paris] bêchent bientôt leur terre, y plantent de l'oignon qu'ils vont échanger avec du grain dans tout le département et au-delà. La culture de la pomme de terre, de la betterave, de la carotte, du navet ne leur est pas étrangère. Ces infatigables cultivateurs suppléent au défaut de prairies par les trèfles, les luzernes et font d'excellentes prairies artificielles dans des terrains ingrats. Aussi la terre est elle chère. On l'afferme ordinairement de 50 à 70 F le journal et ces terres qui donnent de si belles récoltes sont souvent des rochers ou du sable qu'on aurait dédaigné partout ailleurs. Mais les laboureurs avec la terre qu'ils y ont portée successivement en ont fait un sol fertile. L'on connaît de ces laborieux cultivateurs qui propriétaires d'un hectare ou deux de terre qu'ils labourent avec soin, font vivre leur famille et jouissent de l'aisance et leurs moeurs sont pures.

Leur travail et leur industrie leur ont permis de franchir les rentes dont leurs terres étaient grevées et de devenir propriétaires des trois-quart de la commune. A la place des anciennes chaumières, on a construit et on construit encore des maisons logeables et commodes. On a réparé les chemins, assaini les (terrains) marécageux. La population est de 2.300 habitants... Il y a des pauvres parmi nous, mais peu de mendiants. Ils sont généralement actifs, laborieux, industrieux et spirituels.

Le souvenir de la guerre civile de la Ligue s'est conservé à Langueux. On dit que la garnison du château de Cesson préférant à un siège les chances d'un combat, alla à la rencontre des ligueurs sur la grève de Langueux, qu'on se battit avec fureur de part et d'autre, que les ligueurs, peu disciplinés, furent défaits, leur chef de Saint-Laurent fait prisonnier et enfermé dans le château qu'il venait assiéger, qu'il demeura beaucoup de morts sur le champ de bataille, entre autres 40 gentilshommes. L'on ajoute que les ligueurs devenus maîtres de la forteresse, en sortaient pendant la grand'messe, se répandaient dans le voisinage et y exerçaient des violences inouïes, que les habitants usant de représailles, les assommaient comme des bêtes féroces et les enterraient sur le lieu.

Une lacune depuis 1592 à 1598 qu'on trouve dans le registre, la diminution frappante des naissances et mariages dans le registre de 1599 approuvé par l'évêque, les ossements humains que l'on trouve dans les champs et sur le littoral confirment cette tradition.

En 1622, vingt-quatre ans après la soumission du duc de Mercœur, un nouveau fléau vint décimer la paroisse de Langueux. La peste prit au bourg. La première victime fut Pierre Heloco demeurant au presbytère. Une petite vessie sous l'aisselle était tout à la fois le signe de la maladie et de la mort. Elle fit de grands ravages : plusieurs maisons demeurèrent ouvertes. Le registre contient la liste des pestiférés. Vers le commencement du XVIIIème siècle la dyssenterie emporta encore un grand nombre de personnes surtout du village des Grèves [Note : En ce qui concerne l'état sanitaire de Langueux dans la seconde moitié du XVIIIème s., on trouvera des notes dans GOUBERT : Malades et médecins en Bretagne (Institut armoricain de recherches historiques, Rennes), Paris, Klincksieck, 1974, p. 65, 304, 306, 307, 308].

A l'époque de la révolution de 1789, J. Corbel, recteur, et d'autres prêtres de Langueux prêtèrent le serment à la Constitution civile du clergé. Ils y exercèrent leurs fonctions en qualité d'assermentés jusqu'au 27 avril 1794 où le culte fut suspendu par arrêté de Le Carpentier. Le curé et vicaire furent condamnés à la détention à Quintin. Le 27 Xbre suivant, ils revinrent à Langueux et continuèrent d'exercer. Le 17 juin 1800 J. Corbel fut trouvé mort dans son lit.

Ce qui suit est de l'écriture du chanoine Souchet.

Dans un champ de la Ville-Néant près la route royale, est une table de pierre de granit de 70 centimètres de longueur sur 70 de large plantée en terre verticalement qu'une tradition dit être la table de St Guillaume. On y remarque des caractères indéchiffrables [Note : Dans l'Introduction de son Répertoire Archéologique, mémoires de la Sté Archéol. des Côtes-du-Nord, 2ème série, t. 1er, p. XXXVII-XXXIX, GAULTIER DU MOTTAY rappelle les recherches archéologiques du chanoine Souchet].

ANNEXES

A ces pages nous ajouterons les annexes qui suivent :

FÉLI DE LA MENNAIS ET SAINT-ILAN :

On sait que Féli de la Mennais avait formé le projet de restaurer l'abbaye de Beauport, « d'y attirer des hommes de lettres et d'y établir une imprimerie. C'eut été en même temps, un asile pour des personnes qui dégoûtées du monde auraient voulu achever leur vie dans la retraite et la prière » [Note : HABASQUE : Notions, t. I, p. 250-251].

Féli de la Mennais a séjourné à Saint-Brieuc de décembre 1814 à février 1815. Il semble qu'il ait gardé un mauvais souvenir de la pluie et de la boue de cette saison (lettre du 22 décembre 1814 à Querret) [Note : Nous utilisons l'édition faite par Louis Le Guillou de la Correspondance générale de FÉLICITÉ DE LA MENNAIS (édit. Armand Collin). Les dates et numéros des lettres se rapportent à cette édition].

Il y revint de juin 1820 à août de la même année. De Passy, dans une lettre du 25 mai 1820, à Benoît d'Azy, il exposait le projet « charmant » de son frère : acheter à une lieue et demie de Saint-Brieuc, sur le bord de la mer, une petite maison avec chapelle nommée le Rosaire. Ce projet fut vite abandonné. Le 19 juin, cette petite maison était devenue « un château en Espagne » (lettres 537 bis et 543).

Peu de jours après, il écrit à Saint-Victor, le 25 juin (lettre 546) qu'il est en pourparlers pour acquérir une petite terre à une lieue de Saint-Brieuc. Il s'agit d'un grand château bien réparé. « La mer baigne ses murs ». Il y a de beaux jardins. L'affaire doit être réglée par oui ou par non dans la huitaine.

Iluit jours plus tard, le 1er juillet (lettre 547 à la baronne Cottu), il fait encore allusion à cette affaire. Mais le lendemain, 2 juillet (lettre 548), Féli recule devant le prix demandé. Le propriétaire est un « homme de la Révolution, un ancien couvreur ».

Antoine-Charles Lucas qui possédait alors Saint-Ilan n'était pas ancien couvreur, mais son père était couvreur [Note : Voir ERTEACH : op. cit., Soc. Emul., t. 103, p. 40 et suivantes].

Au cours de ce mois de juillet, Féli se retourne donc vers la Chénaie. Il y fait procéder à des réparations. D'ailleurs son frère craint de devoir quitter Saint-Brieuc. Féli regagne la Chénaie au début d'août.

Au début du mois de novembre, il est de retour à St-Brieuc.

Le 5 novembre 1820, Jean-Marie de la Mennais écrivait « Mon frère se propose de rester ici quelque temps, et serait bien aise de connaître les intentions du propriétaire de T... ; il ne paraît pas qu'on puisse espérer de s'arranger pour Saint-Ilan » [Note : Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL : les Deux Lamennais, Société d'Emulation, t. 26, (1888), p. 276-277].

On peut penser que la proximité de Kersaint, en Hillion, propriété des Le Loutre, ait incité les deux frères à essayer de conclure cette affaire [Note : Sur cette propriété, voir Sullian COLLIN : Soc. Emul., t. 67, (1935)]. Car le 9 novembre, Féli écrit au baron de Vitrolles (lettre 602) qu'il est venu passer quelques jours à Saint-Brieuc « à l'époque de la vente de la propriété » dont il lui avait parlé.

Le 21 novembre, le baron lui reproche de poursuivre cette acquisition qui l'éloignera de Paris.

L'affaire en resta là pour les la Mennais.

Cinq ans plus tard, la Feuille d'annonces du département des Côtes-du-Nord du 7 mai 1825 annonçait la mise en vente de la terre de Saint-Ilan le Roi, habitée et régie par le propriétaire « jolie propriété patrimoniale à vendre avec facilités ». Longue description. Me Huet, notaire royal à Saint-Brieuc pouvait donner tous renseignements. Il était précisé en terminant « Cette terre qui s'étend en ampithéâtre sur un littoral de plus de 500 mètres de longueur, est susceptible d'un accroissement fort considérable, par la réunion facile et peu dispendieuse, d'un très vaste terrain anciennement couvert, mais depuis longtemps délaissé par la mer, dont il recèle les principes fécondants... ».

Ce fut le 22 juillet 1826, qu'Achille Latimier du Clésieux devint propriétaire de Saint-Ilan.

SOUVENIRS DE LA RÉVOLUTION :

On connaît le journal du domestique de Chateaubriand, les indiscrétion du secrétaire d'Anatole France et les souvenirs de la gouvernante de Proust.

Le hasard a mis entre mes mains la « Déclaration des malheurs et traverses que Mathurin Chevalier a essuyés dans la malheureuse Révolution, étant au service de Monsieur et Madame de Beaucours, où je servais l'espace de dix-neuf ans et demi en qualité de valet de chambre de Monsieur de Beaucours. Après sa mort je suis resté avec Madame comme faciendaire [Note : Le faciendaire était, dans les communautés religieuses, celui qui était chargé de faire les commissions], ladite dame de Beaucours où j'ai souffert tous les malheurs et toutes les perquisitions de la Révolution qui ont été faites dans la maison de Saint-Ilan et ailleurs ».

Nous en détachons quelques passages dont nous rectifions l'orthographe.

« Madame de Beaucours était pensionnaire chez les Dames du Calvaire (à Saint-Brieuc). Tous les jours on menaçait d'égorger les dames pensionnaires qui étaient riches pour s'emparer de leurs biens. On me fit coucher cinq nuits dans un parloir donnant sur la cour pour attendre les malfaiteurs. Décidé à périr et à me battre pour donner le temps à ces dames de se sauver avec des échelles par dessus le mur du jardin pour se rendre dans la rue St-Guillaume.

La communauté du Calvaire fut défaite. Madame de Beaucours retourna à Saint-Ilan avec sept religieuses qu'elle emmena avec elle pour leur donner du pain où j'ai souffert toutes les perquisitions qu'on nous faisait tous les jours, n'ayant que moi à répondre à toutes leurs perquisitions. Les scélérats me couchant en joue, bourré à coups de crosse de fusil, me portant leur sabre sous la gorge, me traitant de chouan, menaçant de me fusiller si je disais un mot à Madame de Beaucours (qui) eut tant de frayeur qu'elle en est morte la même année le sang tourné dans ses veines.

Je fus dénoncé aux partisans de Robespierre comme espion des nobles émigrés et chouan... je fus obligé de quitter ma paroisse natale et me sauver dans la paroisse de Trégueux et celle d'Yffiniac pour me cacher. La guiotine était toujours permanente. Je me suis retiré dans un petit bois sur le bord de la rivière d'Yffiniac parmi des ronces et des buis où personnes ne passait pour me mettre à l'abri de la gendarmerie et des partisans de Robespierre où je restai deux années dans cette retraite sans pouvoir paraître, ne pouvant faire de feu de crainte d'être aperçu. J'ai creusé sous un rocher pour me mettre à l'abri du mauvais temps où j'ai souffert un froid épouvantable. Je n'avais pour compagnie que des couleuvres qui venaient me faire des visites et manger leur part de ma réflection (sic) sans me faire aucun mal.

J'avais une petite maison d'héritage à Langueux, entourée de murs, ayant deux portes voûtées en pierre de taille qu'on m'a abattue, volé les vertevelles [Note : Vertevelles ou vertenelles ; terme de marine, charnières qui entrent l'une dans l'autre pour tenir le gouvernail] et brûlé les portes disant qu'il y avait des fleurs de lis. C'était pour faire des fers à leurs chevaux ».

Il avait une malle d'effets dans un moulin qui fut volée par une colonne « me voyant tout nu, je fus obligé de vendre deux petites pièces de terre que j'avais eues d'héritage pour m'habiller et pour vivre dans mon désert.

Je fis un correspondant sûr à Saint-Brieuc. Je savais toutes les nouvelles et la marche des colonnes. Un jour une colonne devait surprendre une douzaine de royalistes qui étaient à faire cuire du pain pour leurs camarades aux environs de la Roche-Durand et l'Hôpital de Quessoy. Je partis à minuit de mon désert pour les prévenir de la marche de la colonne. En revenant à cinq heures du matin, je vis la colonne qui passait près des Villes-Tanet ». Il se cacha mais fut blessé d'un coup de fusil.

« Après deux ans d'exil, je commençais à sortir peu à peu le soir pour chercher ma vie mais toujours me cachant de crainte d'être surpris. La guiotine m'attendait.

En quatre vingt quinze, les choses se sont un peu adoucies. Ne sachant de quoi devenir après tant de traverses, je me suis marié à la cuisinière de Madame de Chappedelaine, mais la tranquillité ne dura pas longtemps : deux ans après les choses ont recommencé : tous les jours il y avait des massacres dans les campagnes... ».

« Je sauvai, une fois, la vie à M. Miraud accusé d'avoir donné des cartouches de sable à la garde nationale de Saint-Brieuc et retenir celles de poudre pour les royalistes ».

Il fut dénoncé encore une fois « Il n'y avait pas de réclamation à faire : la juiotine était encore permanente.

Etant de retour à Saint-Brieuc, quelque temps avant la trahison de Boishardy, j'appris secrètement qu'il devait être bloqué à neuf heures du soir au quartier général par cent cinquante hommes. J'envoyai bien vite un courrier à Richard, aide de camp du général, qui était mon parrain, avec un billet anonyme. Mon coureur fut rendu trois heures avant la colonne. Ils eurent le temps de tirer leurs bagages et se retirer. Ils n'étaient que trente-neuf hommes à qui je sauva la vie. Si Boishardy n'eut pas été trahi j'étais sûr d'une récompense ».

« Connaissant plus de la moitié des marins de la colonne de Brest qui étaient tous les jours à boire et à manger chez moi [Note : Il semble qu'il ait tenu, vers la fin de la Révolution, une auberge ou une pension. Ailleurs, en effet, il écrit qu'il a essuyé pour « six cents-francs de banqueroute avec des pensionnaires qui m'ont mis hors d'état de faire aucun commerce »] leur exposant qu'ils auraient tous péri dans les chemins qu'ils ne connaissaient pas parmi des bois et des embuscades et qu'ils auraient été tous tués sans voir personne, dès le soir ils ont apporté leur sac pour déserter la nuit : soixante-trois ont parti en deux soirs et vingt et un se sont embarqués au Légué et voilà la colonne abolie ».

EN 1807 :

D'un état de la paroisse présenté, en 1807, lors de la visite. pastorale nous extrayons les détails suivants.

La population de Langueux est estimée de 13 à 14 cents âmes. Le desservant est M. Jacques, François Philippe, né en 1736. Le vicaire se nomme François Le Maréchal, né en 1739.

A Langueux existe « la confrérie du Rosaire qui est nombreuse et en grande vénération de temps très ancien. Jamais je n'ai vu (d'ordonnance d'érection de cette confrérie) qu'un vieux tableau chez le maire de la paroisse qu'on ne peut bien lire ».

L'église est en bon état de réparations. De beaux tableaux. Les ornements sont vieux. Un calice argenté. Un ciboire d'argent. Et « un beau vermeil tout neuf ». Beaux reliquaires conservant les reliques de St Séverin et St Eloi.

Une chapelle rurale « qui est de grande utilité pour desservir la paroisse ». Elle est pourvue d'ornements et d'un calice d'étain.

SAINT-CAIOC ET SAINT-QUAY :

Loth propose de voir St-Caioc à l'origine du nom de Trégueux et de Langueux [NOTE : BECHARD : les noms de lieux entre la Rance et le Gouët, thèse de 3ème cycle, Rennes, 1967, p. 33 et 37 — du même les noms de lieu en pays gallo, dans Mouez ar Vro (collège breton des C.-du-N.), 1968, n° 2. Les auteurs des Anciens Evêchés pensaient à St-Guéthenoc dont le nom aurait été abrégé dans les chartres. Ils citent par exemple Tréguehuc].

De son côté, Duine (Inventaire liturgique, p. 47 et 60) remarque un St-Caioc invoqué après Saint-Brieuc dans des litanies anciennes.

Nous pouvons relever par ailleurs :

1°) — Un lieu-dit Langueu en Gommenec'h (de l'ancien diocèse de Tréguier)

paroisse dont St Guy est patron.

2°) — Un lieu-dit Langueux en Ploëzal (de

l'ancien diocèse de Tréguier). Dans la même commune un autre lieu est dit

St-Quay.

3°) — Peut-être, peut-on rattacher au même patronage, la chapelle

St-Quay, disparue, en Trégueux, près du lavoir (COUFFON : Répertoire)

[Note : Lavoir dit de St-Quay (annuaire des C.-du-N., 1849, p. 85)]. Je

trouve d'ailleurs au XIXème s. la fontaine Saint-Quay et la côte Saint-Quay qui

font partie de la propriété de la Ville-Oger à la limite de Trégueux et de

Saint-Brieuc.

4°) — Saint-Quay, en Planguenoual (FROTIER DE LA MESSELIÈRE :

Au cœur du Penthièvre) pourrait avoir la même origine.

5°) — Il existait, en

outre, un lieu-dit Saint-Quay en Saint-Brieuc, indiqué ainsi sur le cadastre de

1814 [Note : Reproduit par le bulletin

municipal : été 1972, p. 24]. Le chemin de Saint-Quay partant de la place Saint-Guillaume y

conduisait (c'est le boulevard Clemenceau). En 1849-1850, l'Institution des

Sours-Muets fut établie sur « un terrain situé dans une campagne dite le Tertre

St-Quay faisant partie de la propriété de Robien ». — Une fontaine St-Quay

existait [Note : Le Bulletin Municipal, n° 18, p. 11, reproduit la

photographie du réservoir de Saint-Quay, bd Charner, face à l'ancienne rue des

Jardins ,(rue Alsace-Lorraine actuelle)].

Le Cérémonial du Chapitre de la Cathédrale de Saint-Brieuc approuvé en 1742 par l'Evêque, nous donne quelques indications sur la chapelle St-Quay qui s'élevait en ce lieu.

Le lundi avant l'Ascension, la procession des litanies mineures quittait la Cathédrale par la porte du Nord, passait par le carrefour (trivium) St-Gilles, s'arrêtait un instant devant la chapelle St-Gilles, prenait la rue St-François (l'actuelle rue de Rohan), entrait dans le couvent des Ursulines. La messe des Rogations était célébrée chez les Cordeliers (l'actuel C.E.S. A.-Le Braz). Puis la procession contournait, par les champs, l'enclos des Cordeliers et arrivait au lieu où autrefois était construite la chapelle du Bx. Quioc, confesseur (accedendo ad locum ubi olim constructa erat capella B. Quioci confessoris) [Note : La Semaine Religieuse de 1911, p. 763, précise qu'une croix avait été élevée à son emplacement « Si cette croix n'est pas la croix Péron, la seule qui existe dans cette partie de la ville, rien ne marque plus le souvenir de la dévotion à St Quay ». J'ignore sur quel texte ou quelle tradition s'appuie l'auteur de ces lignes. L'itinéraire suivi pour la procession laisse penser que cette chapelle s'élevait non loin de la fontaine St-Quay]. On chantait l'antienne et son oraison. Le chant s'arrêtait et n'était repris que lorsque la procession arrivait à la partie supérieure (le la rue Gourien (vici eulgo Gourien). On se rendait ensuite à la chapelle St-Pierre.

Un acte du 22 juillet 1807 mentionne au nombre des reliques de la Cathédrale de Saint-Brieuc : « St Kkai, martyr, os du crâne » [Note : C'est peut-être la mention qui figure avec une faute d'impression dans Anciens Evêchés, t. I, p. 240, note 2].

Toutefois, la mention du cérémonial de 1742 représente une tradition probablement manuscrite et liturgique qui est intéressante même si elle n'est pas très ancienne.

Rappelons que ce lieu-dit de Saint-Quay était proche de la limite ancienne de Saint-Brieuc et Trégueux. Brésillet se trouvait en Trégueux.

(J.-R.-C.).

© Copyright - Tous droits réservés.