|

Bienvenue ! |

GABRIEL CALLOET DE KERBRAT, AGRONOME BRETON du XVIIème siècle. |

Retour page d'accueil Retour "Ville de Servel" Retour "Ville de Lannion"

Calloet de Kerbrat n'a pas dans l'histoire la place qu'il devrait y occuper. Breton et Lannionnais, il est peu connu en Bretagne et même à Lannion où il est né. Je voudrais le tirer de l'obscurité où un inconcevable oubli l'a laissé ; mais je n'ai pas la prétention de l'avoir découvert. La Biographie bretonne du regretté M. Levot parle de lui et de ses oeuvres-dans les termes suivants [Note : M. de Kerdanet, dans sa Notice sur les écrivains et les artistes de la Bretagne, avait déjà mentionné les ouvrages de Kerbrat ; mais de l'auteur il ne, dit presque rien. La Biographie universelle reproduit à peu près l'article de la Biographie Bretonne] :

«

Calloet (Gabriel), sieur de Kerbrat ou Querbrat, de la même famille que le

précédent (Jean de Calloet de Lanidi, évêque de Quimper), naquit dans le

XVIIème siècle, dans le diocèse de Tréguier, à Lannion [Note : D'après des

renseignements que je dois à l'obligeance de M. France, curé de Lannion et à

celle de M. Charles Le Roux, écrivain distingué, directeur du Journal de

Lannion, le manoir de Kerbrat, aujourd'hui Keramprat, serait situé non pas dans

la commune de Lannion, mais à 4 kilomètres de la ville, dans la commune de

Servel], on le suppose.

Admis en 1642, comme Avocat général à la Chambre des Comptes de Nantes, il se

démit de cette charge au bout de quelques années, et fut nommé Conseiller

d'Etat. Il employa ses loisirs à rechercher les moyens d'améliorer les

diverses espèces d'animaux domestiques. Le résultat de ses observations et de

ses expériences est consigné dans plusieurs ouvrages renfermant des idées

qui, aujourd'hui sans doute, ne paraîtraient pas neuves, mais qui

n'étaient pas sans utilité à l'époque où l'auteur les publia. Ces ouvrages

sont : I. Advis. On peut en France élever des chevaux aussi beaux, aussi grands

et aussi bons qu'en Allemagne et royaumes voisins... Paris, Langlois, 1666,

in-4° de 16 feuilles avec deux gravures. On en conserve à la Bibliothèque

royale, un exemplaire sur vélin, dont Van Praët a donné la description, tome

3, p. 57 de son catalogue des livres de cette bibliothèque imprimés sur vélin

[Note : J'ai vu cet exemplaire, c'est un magnifique spécimen de

typographie, dont la reliure en maroquin rouge, semée de fleurs de lys, rehausse

encore la beauté. Il fait partie de ce qu'on appelle la réserve à la

Bibliothèque nationale, c'est-à-dire de ces livres précieux qui ont une place à

part dans cet incomparable dépôt]. II. Moyens pour augmenter les revenus du royaume de plusieurs millions...

on peut faire que le bestial produira deux fois plus qu'il ne fait. Paris,

1666, in-4° de 5 feuilles et 36 pages, avec 5 planches. Colbert, a qui cet

opuscule avait été dédié, en possédait un exemplaire sur vélin. III. Pour

tirer des brebis et des chèvres plus de profit qu'on n'en tire. (Anonyme),

Paris (G. D.) in -4° de 4 feuilles et 32 pages avec une planche. IV. Beaux

chevaux qu'on peut avoir en France, aussi beaux qu'en Espagne, Angleterre,

etc. (Anonyme) Paris (G. D.) in-4° de 54 pages. Ces divers ouvrages sont

curieux et peu communs. L'ouvrage indiqué dans le catalogue de Camus de

Limare, 1786, n° 624, sous le titre d'observations sur les chevaux, les bœufs,

chèvres, brebis. etc. Paris, 1666, in-4°, doit probablement contenir les

pièces que nous venons de citer.

Un membre de cette famille, Président

de la Noblesse de Tréguier la commandait lors de la défaite des Anglais, à

Camaret, en 1694. Cette famille est maintenant éteinte ». [Note : On lit dans le Nobiliaire de

Bretagne de M. Pol de Courcy, au mot Callouet : Callouet sr de Lanidy, de

Kergomar, de Kerbrat, de Kerver, de Portzcadiou, de Toulbunnio,… du Faouet, etc.

Paroisses de Plouigneau, Plessidi. et autres, Evêché de Tréguier. Un

conseiller du Duc Jean IV en 1450, un évêque de Tréguier 1504, ci-devant

ambassadeur d'Anne de Bretagne à Tournay, en 1491. Léonard Callouet, de la

paroisse de Ploumiliau fut anobli en 1460 par le Duc François II. Nous ne savons

s'il appartenait à la même famille].

Les documents me manquent pour faire aux lignes qui précèdent des additions importantes, mais une lecture attentive des principaux ouvrages de Kerbrat m'a permis d'apprécier non-seulement ces ouvrages, mais le crédit dont jouissait leur auteur. Elle m'a fourni d'ailleurs quelques renseignements utiles sur son genre de vie, sur son instruction, sur la nature de son esprit et son caractère.

Nous ne connaissons pas l'époque précise de sa naissance, mais on peut la déterminer approximativement. Avocat général à la Chambre des Comptes de Bretagne, en 1642, c'est cinq ans après, en 1647, nous l'apprend lui-même dans une dédicace adressée à Louis XIV, qu'il fût appelé au Conseil d'État, en récompense, dit-il, de services qu'il avait rendus à Sa Majesté, « en diverses députations qu'il avait eues envers elle ».

Il est à croire qu'une grande compagnie comme la Chambre des Comptes de Bretagne n'aurait pas confié de pareilles missions à un tout jeune homme, quel que fût d'ailleurs son mérite. On peut donc supposer avec assez de vraisemblance que Kerbrat datait des premières années du siècle.

Je m'étais d'abord figuré que, dans sa jeunesse, il avait embrassé la carrière des armes. J'ai été officier, écrit-il à plusieurs reprises, mais sur une judicieuse observation de mon savant ami, M. de La Borderie, je suis porté à croire qu'il ne faut voir dans ce titre d'officier qu'une allusion à son ancien office d'Avocat général à la Chambre des Comptes de Nantes.

Appelé à Paris par ses fonctions de Conseiller d'État, Kerbrat ne tarda pas à s'y faire remarquer et apprécier. Le duc de Mazarin, gouverneur de Bretagne, plus connu sous le nom de Mazarini, fut son premier protecteur. « Que votre Majesté ,dit-il, ne s'estonne pas de voir un advocat général parler de chevaux, c'est parler pour le Roy quand on parle de ce que luy est agréable et d'un establissement qu'il désire faire ; M. le duc de Mazarin m'a convié d'y contribuer ». Ailleurs, s'adressant à Colbert, il dit encore : « M. le duc de Mazarin vous a parlé de moi, Monseigneur, vous avez désiré de me voir etc. ». C'est Colbert alors qui devient son patron et qui lui demande d'écrire. Vous avez désiré de me voir, lit-on dans sa dédicace au grand ministre... et « vous m'avez commandé de dresser les mémoires des ménages ci-dessus, j'ai obéi avec joye, etc. » [Note : Le mot ménage, dans le sens ou l'emploie Kerbrat, était déjà un archaïsme à l'époque où il écrivait. Mais, au XVIème siècle, il était du meilleur langage. Olivier de Serres s'en sert fréquemment].

On comprend les instances de ces grands personnages et particulièrement celles de Colbert, esprit aussi pratiee qu'élevé, lorsqu'on voit à quel point Kerbrat connaît son sujet. Et ce n'est pas un pur théoricien, un agriculteur en chambre. Il a beaucoup vu, beaucoup observé, en Hollande, en Poitou, en Bretagne, chez de riches propriétaires, dans des établissements religieux ; et, lui-même, a mis la main à la pâte. Ici, il nous apprend qu'il s'est « appliqué à divers ménages de campagne, qu'il a chez lui de quarante à cinquante vaches », là il s'exprime ainsi : « Pour les chevaux et pour avoir de grands bœufs forts et vigouceux, Je l'ai expérimenté chez moy, et ceste année, je feray encore une espreuve exacte pour ces poulains, etc. ». Ailleurs ce sont les procédés même de la culture qu'il indique avec une exactitude et une minutie qui impliquent une pratique personnelle sérieuse et prolongée.

Qu'on en juge plutôt par les citations suivantes : « Les navets et les raves se sèment en juillet. Il faut deux livres et demie de graine pour ensemencer un arpent. Il est bon de mêler la graine avec une égale quantité de sable (sans doute pour qu'elle ne soit pas emportée par le vent) ; et de la faire préalablement germer dans une barrique remplie d'eau ».

Les raves se sèment dans les terres légères, les naveaux (navets) dans les terres pesantes et humides, après les orges primes. On peut en obtenir deux récoltes dans une année ; « il en a fait l'expérience chez lui, » et il indique pour ces diverses cultures les conditions d'un bon labour.

Kerbrat qui considère l'ajonc, jan, ou jonc marin, comme un excellent fourrage, surtout pour les jeunes bêtes, dont la dent s'accommode difficilement du fourrage sec, comme le foin et la paille, fait une véritable campagne en faveur de cette pourriture.

Il y avait sans doute, de son temps comme aujourd'hui, et en grande quantité, de l'ajonc sauvage dans les landes de Bretagne. Aussi est-ce là que Kerbrat conseille d'en faire cueillir la graine, par des enfants pour plus d'économie. Mais, surtout à l'époque, assez prolongée de la floraison, cet ajonc est amer et peu savoureux. Sans en rejeter absolument l'usage il accorde cependant, et à bon droit, une préférence marquée à l'ajonc cultivé. C'est, dit-il, « une manne merveilleuse, bonne aux poulains, chevaux, bœufs, vaches, moutons ; une vache et une brebis qui en mangent l'hiver, ont plus de lait que si elles mangeaient du foin tout leur saoul.

Des curieux, ajoute Kerbrat, se sont avisés de semer de cette lande (le mot dans cette acception, est encore usité dans la Bretagne), en bonne terre ; elle y vient belle, haute et grasse ; on la coupe trois ou quatre fois par an, suivant la bonté du fond, et celle-ci est tendre, les picquerons ne piquent ni ne blessent. 0n la pile néanmoins, mais c'est bientôt fait. Elle ne fleurit pas, parce qu'elle est coupée souvent ; et ainsi on peut en donner toute l’année, Au bout de huit ou dix ans, qu'elle ne pousse plus avec la même vigueur, on laboure la terre, on y sème du bled et on y peut après resemer cette lande. Un arpent de terre sous telle semence vaut mieux que deux arpents de pré ».

Suivent des avis sur la nourriture du bétail, pour lequel il conseille particulièrent les pois cuits, mais pas en pâte (voyez la précision) dans du lait de chèvre ou d'agneau ; la description de remèdes ou de précautions pour tous les animaux ; l’indication d'un moyen ingenieux pour exciter l'appétit des vaches : (c'est un sac de sel qu’on suspend dans l'étable ; en y rentrant, elles vont d’instinct le écher, comme le chien va au chiendent) ; puis une foule de recommandations, plus sages les unes que les autres : pendant l’eté mettre le bétail à l’ombre, où il se réfugie d’instinct ; changer souvent de lieu de pâturage, parce qu'en piétinant d'une façon continue le pré, les bêtes en détruisent le tissu.

Sans méconnaître la valeur de l'ajonc, il est permis de penser que l'enthousiasme de Kerbrat pour ce fourrage, va jusqu'à l'engouement. Ses quatre coupes par an notamment, semblent être quelque chose de phénoménal, à moins que la tonte ne se fit tout près de terre, comme celle de la barbe près du menton, mais alors chacune des récoltes devait être bien peu abondante et moins avantageuse que ne le prétend notre auteur.

Quoi qu’il en soit, Kerbrat est, pour son temps, un agronome des plus expérimentés, mais c'est surtout comme éleveur de chevaux, de boeufs, de vaches, de moutons, de chèvres qu’il paraît avoir été un pionnier de l'avenir. Il aime du reste à se donner à lui-même la qualification de nourricier de chevaux, poulains et cavalles, il aurait pu ajouter de toutes sortes d'animaux domestiques.

Lorsque l'on considère les nombreux types que presente aujourd'hui l'espèce bovine en France, on se figure naturellement que cette variété remonte à un temps reculé ; et pourtant si l'on se reporte aux ouvrages un peu anciens écrits sur l'agriculture, on arrive à une opinion contraire, à savoir que la diversité des races qui sont de nos jours l'honneur et la richesse des différentes provinces de la France, serait le résultat de croisements relativement récents.

L'abbé Rozier dit dans son célèbre cours d'Agriculture, à la date de 1785. « Les vaches de la Flandre, de la Bresse et de la Hollande, fournissent une grande quantité de lait. Les Hollandais tirent annuellement du Danemarck des vaches grandes et maigres qui donnent en Hollande beaucoup plus de lait que les vaches de France. C'est apparemment cette même race de vaches qu'on a transportée en Poitou, en Aunis et dans les marais de Charente. Elles sont appelées Flandrines, parce qu'en effet elles sont plus grandes et plus maigres que les vaches communes et qu'elles donnent une fois autant de lait et des veaux beaucoup plus forts. Avec un taureau de cette espèce, on obtient une race bâtarde qui est beaucoup plus féconde et plus abondante en lait que la race commune ».

Si, à la fin du dernier siècle, on ne distinguait encore en France que deux espèces de vaches, la Flandrine et les vaches communes, plus ou moins petites, on ne s'étonnera pas qu’à plus forte raison, il en fut de même au temps de Kerbrat. Mais ce qu'il y a de curieux et de peu connu, je le crois, c'est que ces Flandrines qui tiraient leur nom, non de la Flandre, mais de leur grande taille et de leurs formes élancées, furent importées de l'Inde en Hollande et introduites en France dans les premièrés années du XVIIème siècle. Kerbrat, l'atteste avec la précision d'un témoin dont les affirmations ne sauraient être mises en doute. « La race de ces brebis et vaches, dit-il, est venue des Indes en Hollande, et de là en un canton de la France, il y a cinquante ou soixante ans » ; et il écrivait en 1766.

Kerbrat professe un dédain, peut-être outré, pour les vaches communes, comme il les appelle, et ainsi que les désignaient encore Rozier à la fin du XVIIIème siècle. Il est partisan résolu des grandes races, à condition, bien entendu, qu'elles soient suffisamment nourries ; et là, est, ce me semble, le côté faible de sa théorie, car il voudrait introduire, les grandes espèces dans un pays de culture généralement trop arriérée, pour être en mesure de recevoir, du jour au lendemain, ces nouveaux hôtes.

C'est sans doute à l'état où se trouvait alors la terre dans la plus grande partie de la France, qu'il faut attribuer cet aveu de notre auteur, quelque peu en contradiction avec son zèle dévorant, à savoir que les animaux provenant des Indes et autres pays chauds dégénèrent, même en Hollande et plus encore chez nous.

Néanmoins, plein de son idée, Kerbrat aspire à faire adopter ces animaux, même dans les contrées les moins fertiles. « En Hollande, dit-il, les vaches et les brebis sont plus belles, plus grandes et donnent plus de lait et de beurre qu'en France ». Dans les marais du Poitou, elles sont plus belles et plus productives qu'en pays maigres. Elles sont cependant partout préférables, à tout prendre ; et cela grâce à la beauté de leur race. Cette supériorité qu'elles tiennent de leur origine s'étend suivant lui à tous les animaux de même provenance. Les pigeons pattus, venus, eux aussi, de l'Inde, lorsqu'ils sont bien nourris « font, dit-il, des petits tous les mois ; les poules indiennes sont plus grandes que les indigènes nourries de grain, alors qu'elles ne feraient que pâturer ». Dans les marais du Poitou et pays voisins, les brebis communes ne produisent qu'un seul agneau par an, et leur laine est moins fine que celle de indiennes qu'on appelle Flandrines [Note : Le mot Flandrines, ici encore, est synonyme de grandes. On dit encore un Flandrin pour désigner un homme grand et fluet], et celles-ci donnent quelquefois deux et jusqu'à quatre petits. A Marans, dans une ferme qu'il a visitée, une brebis superbe avait eu six agneaux en treize mois ; et pour inspirer plus de confiance au lecteur, il cite le nom du métayer qui occupait cette ferme ; il s'appelait Vergneau ; et comme Kerbrat se méfie encore de l'incrédulité du public, il ajoute qu'il pourrait invoquer le témoignage de cinq personnes qui ont vu comme lui la brebis phénomène et sa prodigieuse postérité.

Abondant dans son système, Kerbrat prodigue les affirmations optimistes et les tableaux séduisants. Je le résume.

Les brebis bâtardes, d'un père flandrin et d'une mère commune, lesquelles ne sont guère plus grandes que leur mère, donnent deux fois plus de laine et une laine plus fine, dans les mêmes pâturages.

« Les vaches venues des Indes, qu'on appelle flandrines, ont du

lait toute l'année, quoique pleines et prêtes à vesler, sauf trois ou quatre

jours ; celles de France ont à peine de lait deux ou trois mois avant le

veslage.

Les veaux des flandrines ne têtent pas. Ils sont sevrés en

naissant et nourris de lait riboté (baratté) ; ceux de France ne s'accoutument

pas à ce lait. Ils meurent ».

Les veaux français têtent un mois ou six semaines Ce sont quatre mois de perdus pour le lait, les flandrines donnent toujours et deux fois plus ; c'est un effet de la race. Elles n'engraissent pas ; leur nourriture tourne exclusivement à la production du lait et du beurre. Les françaises engraissent et cessent d'être laitières. L'expérience en a été faite dans les Marais du Poitou.

On ne saurait sevrer les veaux des vaches du pays, ils meurent. « Un métayer d'un marais proche Marans, dont la cabane est vitrée, qui est la seule qui soit vitrée dans le marais » (détail assez curieux), a affirmé devant Kerbrat qu'un veau du pays, doit têter, qu'ayant cessé un jour de faire, il ne reprendra plus même sa mère, et qu'il ne peut s'habituer à boire ; et notre auteur ajoute cette réflexion où se montre sa tendance à la plaisanterie, dont nous trouvons mainte trace dans ses ouvrages : « Et partant, il est vray de dire que les veaux de France sont bien sots et que ceux de Flandre ont bien plus d'esprit ».

Dans son enthousiasme pour les grandes races, Kerbrat ne se dissimule pas qu'une objection lui sera faite. Est-ce que les grands animaux n'exigent pas une nourriture beaucoup plus abondante et par conséquent plus coûteuse que les petits ? Il y répond, sans administrer, il est vrai, la preuve mathématique de ce qu'il avance, mais avec une assurance qui ne lui fait jamais défaut. « Les flandrines, dit-il, ne mangent guère plus que les autres, les grands chevaux pas beaucoup plus que les petits. Il a quarante vaches chez lui, les grandes ne mangent guère plus que les petites » et afin que l'on ne révoque pas en doute les résultats de sa propre expérience, il fait observer qu'elle est d'accord avec ce proverbe : « Petite valets, petits chevaux, gastent victuailles ».

Passant de l'espèce bovine à l'espèce chevaline, Kerbrat demeure fidèle à sa prédilection pour les grands animaux, qu'il croit préférables, au double point de vue des services qu'ils rendent et du profit qu'ils rapportent aux éleveurs. Comme pour les vaches et les boeufs, c'est aussi à la nourriture des poulains, pendant la première année, qu'il attache le plus d'importance. Mais, laissons lui la parole et recueillons de lui-même, avec d'excellents préceptes, des renseignements qui ont bien leur valeur historique.

« Il sort, dit-il, tous les ans de Bretagne 7 à 8.000 chevaux, le double en

temps de guerre.

Les chevaux les plus beaux, les meilleurs et en plus grand

nombre, se tirent des trois évêchés de Basse-Bretagne, Tréguier, Léon et

Cornouaille.

Tréguier est la pépinière et le haras ; par estimation, il y a

vingt à trente mille cavales (juments) dans cet évêché. Il y en aurait le

double, si on y avait introduit la race des beaux chevaux ; il y aurait plus de

profit à les nourrir, chacun s'appliquerait à ce ménage.

Voici,

continue-t-il, comme on en use à présent. Ceux des évêchés voisins viennent y

acheter des poulains qu'ils élèvent et revendent aux marchands de dehors. A

la porte du lieu où je demeure, il y a une foire de ces poulains en

septembre, la plus belle l'évêché, elle dure trois semaines.

Il

semblerait donc que dans cet évêché on devrait principalement distribuer le

plus grand nombre des étalons dont M. le duc de Mazarin m'a parlé ».

Il serait bon aussi, dit-il, que l'on fit porter les cavales plus tard qu'on ne le fait, c'est-à-dire ordinairement à deux ans. Les étalons sont trop jeunes ; les poulains ne têtent que quatre ou cinq mois, et sont sevrés en octobre, à l'approche de la mauvaise saison, dont ils ne manquent pas de souffrir considérablement.

La nourriture des chevaux enfin, poursuit Kerbrat, laisse à désirer. « Les habitants de l'évêché de Tréguier, dit-il, nourrissent leurs jeunes chevaux de légumes, panais, naveaux, etc. Cela les rend mols et lâches ; et c'est la cause qu'ils ne sont bons au service qu'à six et sept ans, après quoi ils sont excellents, résistant à la fatigue et durant longtemps, plus qu'aucune autre race du Royaume, à ce que disent tous les machinons (maquignons), marque que s'ils étaient bien nourris dès le commencement, ils seraient de meilleur service et de meilleure heure ».

Arrivant à la question des croisements, si longtemps pour ne pas dire toujours controversée, Kerbrat continue ainsi : « Les chevaux qui réussissent le mieux, en ce pays-là, sont ceux d'Allemagne et d'Angleterre, pays froids et humides comme la Basse Bretagne. Les barbes et autres races des pays chauds et secs, n'y font pas bien. Le climat est contraire ».

Il n'est ni dans mon plan ni de ma compétence, d'engager une discussion avec Kerbrat. Quelques observations sur ce qui précède, me seront cependant permises.

C'est bien encore, comme au XVIIème siècle, dans les pays de Léon, de Tréguier et de Cornouaille, que se trouvent nos meilleurs et nos plus beaux chevaux ; mais si l'ancien évêché de Tréguier est demeuré digne, sous ce rapport, de sa vieille réputation, si même il échappe aux reproches que lui adressaient Kerbrat, il n'a plus le privilège exclusif de fournir de poulains les contrées voisines. Le Léon et la Cornouaille ne se bornent plus à acheter des poulains aux Trégorois ; ils en produisent eux-mêmes et de magnifiques, mais il est intéressant d'apprendre qu'il en était différemment autrefois [Note : Cependant Le Léon achète encore des poulains de gros trait dans le pays de Lannion, particulièrement ceux que produit la commune de Servel, où, coïncidence assez curieuse, était située l'habitation de Kerbrat]. Quant à cette fameuse foire qui durait trois semaines, c'était sans doute la foire qui se tient à Lannion à la Saint-Michel et porte encore, aujourd'hui, le nom de foire aux poulains. Sa durée, singulièrement abrégée, comme celle de beaucoup d'autres foires, est cependant de trois jours [Note : Il paraît que même, dans les dernières années de l'ancien régime, on avait abrégé la durée de certaines foires, car on lit dans l'ancienne edition d'Ogée (dictionnaire de Bretagne), article Pontivy : « Il s'y tient tous les ans, trois principales foires ; aux mois de mars, juin et octobre. A ces foires qui duraient autrefois jusqu'à huit et dix jours, se rendent des négociants des provinces adjacentes et des marchands des villes voisines »].

Ce qui a changé, par exemple, dans le pays de Tréguier, depuis le temps où écrivait Kerbrat, c'est l'alimentation des poulains. On leur donne beaucoup d'avoine, et peu ou pas de panais. Dans le Léon, au contraire, cette racine est le fond de la nourriture des chevaux et bien des gens trouvent qu'on en abuse. Mais je me garderai de me prononcer sur cette question brûlante et j'éviterai avec plus de prudence encore, de prendre parti pour ou contre le cheval barbe ou l'étalon arabe. Toutefois à propos de cheval arabe, il ne faut pas que j'oublie de citer ce que dit Kerbrat d'un singulier stratagème qu'emploieraient les Persans et les Tartares, pour élever les poulains de grande race avec tous les soins dus à leur rang.

« En Tartarie et en Perse, voici le secret pour avoir de beaux et grands chevaux. On laisse têter le poulain tant qu'il veut, qu'il ne se sèvre de lui-même ; et parce que le lait de la cavale est maigre, il n'a quasi point de crème, on fait aux poulains de belle race têter une vache outre la mère, et pour faire que cette vache ait du lait toute l'année en abondance, on l'empêche cette année de porter. Le lait de vache est bien plus gras, a plus de corps et de substance, et bien plus nourrissant, celui de la cavale est maigre comme celui des ânesses. On en ordonne quelquefois aux malades pour les rafraîchir.

Mais voici la difficulté d'accoutumer le poulain à têter la vache, car s'il a une fois bien connu sa mère, il n'et têtera pas d'autre. Pour cela, il faut, le jour que le poulain est né, qu'on l'amène avec sa mère dans l'étable, qu'on tire, puis après, la cavale dehors, qu'on laisse un peu jeûner le poulain, que tout soit fermé, qu'on n'y voie goute, qu'on mette le testin de la vache dans la bouche du poulain, qu'on le presse un peu, lui faisant jeter du lait ; le poulain têtera. On continuera cela deux ou trois jours, que le poulain ne soit bien accoutumé, passé de quoi, il têtera la vache et la mère également, et cette vache, sera menée au pâturage avec la cavale et le poulain.

Si la vache d'abord ne veut pas souffrir le poulain la têter, voici comment on l'y accoutumera. On la laissera longtemps sans la traire, elle souffrira et sera heureuse d'être soulagée ». [Note : Je tiens de source certaine que dans le département de la Mayenne, il y a environ trente ans, un métayer avait fait têter une vache par un poulain sorti d'un étalon du prince de Beauveau et que ce poulain était devenu un cheval d'une force et d'une énergie remarquables].

Jusqu'à présent, nous n'avons guère fait connaître que les idées de Kerbrat ; il est temps de montrer, autant qu'il nous sera possible, ce qu'était sa personne.

Ce qui domine chez lui, c'est l'activité de intelligence qui, non contente de vulgariser les pratiques des pays les plus avancés, veut encore aller plus loin et faire jaillir de nouveaux progrès de son propre fond. Kerbrat, en un mot, ne se borne pas à imiter et à propager les bonnes méthodes ; il invente lui-même des procédés ingénieux, des instruments utiles.

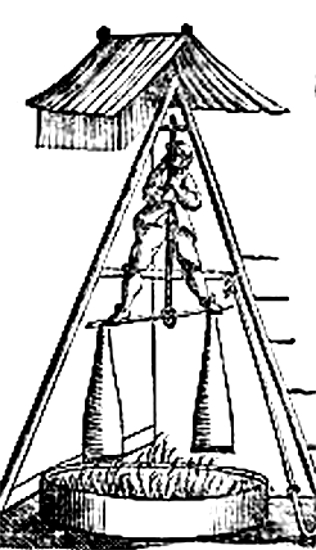

On se souvient de sa passion pour l'ajonc, mais toute médaille à son revers ; l'ajonc est hérissé de piquants, de piquerons, comme il dit, surtout s'il n'est pas soumis à des coupes fréquentes ; et ces piquants blesseraient la bouche des animaux s'ils n'étaient pas préalablement broyés. Aujourd'hui les hache-paille, les coupe-ajoncs perfectionnés abondent dans nos expositions et sont usités dans toutes les exploitations bien tenues, où ils transforment un fourrage épineux et inabordable en une sorte de julienne aussi savoureuse qu'inoffensive. Mais, au temps de Kerbrat, on ne connaissait guère pour broyer l'ajonc, que le maillet et la grande pierre plate que l'on voit encore à la porte d'un grand nombre de nos fermes. Frappé de la lenteur d'un pareil procédé et de la perte de temps qu'il entraîne, notre auteur imagine un système très inférieur assurément aux instruments actuels mais constituant cependant alors un progrès réel.

Qu'on veuille bien se figurer deux solives, ou montants, formant, avec le sol, un triangle dont la hauteur est à peu près de cinq mètres, et maintenues en équilibre par un arc-boutant, comme cet instrument appelé chèvre, dont on se sert pour soulever des matériaux d'un grand poids. Une chaîne fixée au sommet soutient par le milieu une traverse ou barre horizontale, sorte de fléau de balance, chacune des extrémités duquel sont fixés deux énormes pilons verticaux en pierre dure, présentant la forme d'une poire. Au-dessous des pilons, se trouve une auge également en pierre, où se dépose l'ajonc qu'il s'agit de piler. Un homme, cramponné à la chaîne, debout, les jambes écartées, sur la traverse à laquelle il atteint par des barreaux échelonnés le long d'un des montants, appuie alternativement sur les deux bouts de cette traverse, et met en mouvement les pilons, l'un après l'autre, ayant soin de remuer souvent l'ajonc, au moyen d'une longue perche, armée d'un crochet à sa partie inférieure.

Cet instrument, imparfait sans doute, mais à l'aide duquel, si l'on en croit Kerbrat, un homme seul pilera plus que dix hommes avec des pilons à force de bras, est représenté sur une des planches qui ornent l'ouvrage de l'écrivain Lannionnais.

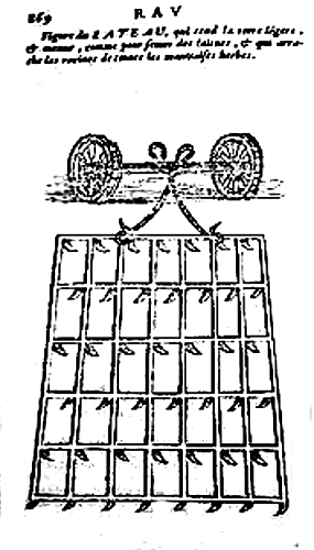

Kerbrat a encore inventé une grande herse de forme trapèzoïdale, précédée d'un avant-train à petites roues, armée de vingt-et-une dents de charrue (sic), ou coutres, légèrement courbes et de vingt-deux chevilles de fer cylindro-coniques, d'un pied de longueur [Note : Les dents de charrue, autrement dit les dents crochues, fixées dans les traverses de devant, présentent des courbures contrariées, c'est-à-dire que celles de la première traverse inclinent à gauche, celle de la seconde à droite et ainsi de suite. L'inclinaison des chevilles placées dans les traverses postérieures alterne, de la mème façon, de droite à gauche], il a aussi imaginé une loge rustique, garnie de genêts, pour conserver les raves et les navets. Dans cette loge qui remplit le même but que les silos actuellement en usage, les racines sont empilées jusqu'à une assez grande hauteur. On attaque le tas par le bas où est pratiquée une ouverture, les racines se tassent et descendent peu à peu et sans secousse jusqu'à épuisement complet de la provision.

Ce n'est pas tout. Si Kerbrat a des procédés dont il fait part au public, il en connaît d'autres qu'il ne divulgue pas et qu'il appelle lui-même des secrets. Il a un secret pour faire avancer arbres en cinq ou six ans plus qu'il ne font ordinairement en dix ou douze.

Il a un secret pour faire grossir le fruit « plus d'un quart plus qu'à l'ordinaire, et sera plus beau et de meilleur goût, sans brûler la racine de l'arbre, n'y y faire tort ; au contraire il sera plus beau et poussera avec plus de force. Cela se fait par une certaine conduite qui ne coûte rien ; » il a d'autres secrets encore, mais d'une nature par trop physiologique, et que je crois devoir passer sous silence.

Notre auteur n'entre malheureusement pas dans des détails qui pourraient seuls nous faire connaître en quoi consistait sa méthode sylvicole, mais il proclame qu'il a chez lui dix ou douze milliers d'arbres qui en démontrent d'autant mieux l'efficacité que dans son pays, froid et humide, on n'avait pu avant lui obtenir de semblables résultats.

Il a un secret « pour tirer grand profit des mouches à miel, en amasser des huit et neuf cents ruches dans un enclos et des milliers si l'on veut, empêcher leurs querelles, séditions et combats, et guérir leurs maladies. Pour apprendre cela, dit-il, j'en ay mis dans des ruches de verre, ou , au travers, j'ai considéré leur conduite et leur ménage et surtout leurs maladies des saisons différentes de l'année. Et j'ay appris à les conduire et à les guérir tout autrement que ne dit Virgile, et tous les autres qui en ont écrit ».

Jusqu'à présent, j'avais cru, avec l'abbé Rozier, et la plupart de ceux qui ont traité de l'agriculture, que Cassini et Réaumur avaient été les premiers à se servir de ruches vitrées, pour observer les mœurs et, comme dit Kerbrat, le ménage des abeilles. Mais il me paraît que notre compatriote avait eu cette idée avant eux. Pour ce qui est de Réaumur, c'est certain, puisqu'au moment de sa naissance, Kerbrat devait être mort ou octogénaire ; et il est au moins probable que celui-ci avait devancé également Cassini, né en 1623, et dont la jeunesse fût exclusivement consacrée à l'étude de l'astronomie. Or, ce ne serait pas une mince gloire que d'avoir été le premier à voir un peu clair dans le monde des abeilles.

Que de mystères à, éclaircir dans une ruche ! Le gouvernement y est-il une monarchie ou une république ? La souveraineté y est-elle exercée par un roi, comme le croyait l'antiquité, ou par une reine, ainsi que cela est aujourd'hui démontré ? La reine est-elle, parmi toutes les abeilles, la seule qui ait le privilège de la fécondité ? Les abeilles sont-elles exclusivement des ouvrières et, comme on l'a dit, des vestales ? Les faux-bourdons sont-ils uniquement les satellistes, les gardes du corps, les pages de la reine, ou ont-ils avec elle des relations plus familières et plus intimes qu'ils doivent payer de leur vie ? Combien de temps vivent les abeilles ? Comment se forment les essaims ? A quells signes reconnaît-on qu'ils vont se former, sous quelle direction émigrent-ils ? Quelles sont les maladies des abeilles ? La principale paraît-être la dyssenterie ; ont-elles la rougeole, comme l’a prétendu l'abbé de La Ferrière, et quels sont les moyens de les guérir ? Tous ces problèmes si variés, si intéressants et bien d'autres encore, Kerbrat les avait examinés, et, si on l'en croit, les avait résolus. Comprend-t-on qu'un homme de cette valeur soit aussi ignoré qu'il l'est, même à Lannion sa patrie. Ignoré ! entendons-nous. Du public, c'est incontestable, mais beaucoup moins des auteurs qui ont écrit sur les matières dont il traite dans ses ouvrages. Plusieurs de ceux-ci l'ont effrontément pillé et copié sans s'en vanter. J'ai remarqué, par exemple, dans la vieille Maison rustique, recueil qui a joui d'une certaine réputation, nombre de passages qui ont, pour le fond et la forme, avec plusieurs pages de Kerbrat une trop grande resemblance pour quelle soit un pur effet du hasard [Note : Il y a lieu de faire une exception pour le trop fameux abbé Grégoire qui, dans son introduction aux oeuvres d'Olivier de Serres, cite deux fois notre auteur et exprime le regret que ses utiles conseils n'aient pas été plus suivis].

Kerbrat, était plus consciencieux que ces auteurs. Lorsqu'il empruntait une idée, un procédé à quelqu'un, il ne manquait jamais de le dire. Voici, par exemple, un moyen très ingénieux et très expéditif d'élever des talus de clôture. Aucun livre n'en a parlé, Kerbrat aurait pu s'en attribuer le mérite ; mais s'en garde bien et, autant par esprit de justice que par galanterie, il nous apprend « que l'invention de ces levées est due à une dame de Paris, femme de condition et femme d'esprit, grande ménagère.

Une charrue laboure la terre au pied du fossé ou de la levée. Il y a des hommes qui relèvent cette terre charruée, avec de grandes palles de bois, ferrées par le bout, comme celles dont on remue le sel. Ces palles qui sont larges relèvent plus de terre et plus vite que ne feraient cinq et six hommes avec des palles ordinaires, et une charrue remue plus de terre en un jour que ne feraient quatre vingt ou cent soixante hommes avec leurs palles de jardinier.

Pour jeter la terre juste sur la levée et lui donner la bâtaison (la pente, locution locale) qu'il faut, on met des deux costés de cette levée des planches soutenues par des pieux comme les jardiniers de Paris, font pour dresser leurs couches à semer des melons, et sur le haut de la dite levée, il y a des hommes qui arrangent la terre également et la battent avec des pilons pour la faire rasseoir.

Pour mettre ces levées en défense contre le larron, y planter deux rangs d'épines, le dernier debout sur la couronne du fossé, planter ce dernier rang de trois et quatre pieds de haut. Un an après qu'elle sera bien prise, la ployer l'une dans l'autre et l'entrelacer et continuer de faire cela tous les ans, qu'elle ne soit à la hauteur que vous voulez la laisser croître. Ni homme ni bête ni passeront. — Pour faire quelque chose de beau et d'utile, qui ne coûtera quasi rien, planter des rosiers le long de cette haie. Ils s'entrelaceront ensemble ; et au temps des roses, vous verrez toute votre haie en fleurs, chose belle à voir, et les ménagères en peuvent tirer quantité d'eau rose qui vaut de bon argent ».

La folle du logis exerçait une grande influence sur l'esprit de Kerbrat. Il y avait de l'exagération, de l’entraînement dans ses conceptions ; mais le bouillonnement de son intelligence n'excluait pas chez lui la reflexion et la prudence. Il rêve d'établir partout les races étrangères ; mais il reconnaît que les races indigènes bien soignées, bien nourries, peuvent donner d'excellents résultats. « Les Chartreux d'Auray, en Bretagne, dit-il, avaient une fort belle race de vaches et de boeufs ; on disait qu'ils les avaient fait venir du Poitou ; je fus exprès les voir, ils me dirent que non, que les mères étaient vaches du pays et petites qu'ils me feraient voir ; mais que la race était devenue grande, à force de luy avoir laissé têter longtemps ». Il comprend la nécessité des transitions, l'importance des ménagements à garder avec les populations rurales, dans l'intérêt même du progrès, que trop de précipitation pourrait compromettre. On en jugera par les lignes suivantes :

« Le paysan est difficile à persuader, même pour son bien, et avec raison, à cause que, par le passé, il a été souvent trompé, sous prétexte d'un bien apparent. Il sera bon de convier les curés et la noblesse de les persuader et leur donner l'exemple.

Il faut commencer par les provinces à bons pâturage, certains cantons de la Bretagne, Normandie, Auvergne et continuer ailleurs, prendre des vaches en Poitou et marais voisin, et comme on ne croira pas d'abord au grand profit qu'on ne les ait eu un an chez soi, il sera bon de les vendre à crédit à personnes solvables, pour faire promptement l'établissement, autrement cela languirait ».

Il conviendrait, ajoute-t-il, de placer un taureau flandrin dans chaque paroisse et de le croiser avec les vaches communes, race aussi féconde que la pure, à un tiers près, après deux et trois générations ; enfin on pourraît accorder certains privilèges aux nourriciers de taureaux, comme à ceux des étalons en Poitou.

Ailleurs, avec la même sagacité, Kerbrat établit une distinction entre les propriétaires voisins d'une ville et ceux qui en sont éloignés. Les premiers, ayant tout intérêt à produire du lait, devront sevrer leurs veaux de bonne heure ; les seconds devront laisser longtemps les veaux à leur mère ; et si la race a reçu les améliorations qu'il conseille, il restera encore assez de lait à la vache pour qu'on puisse la traire avec plus de profit que la vache commune.

Kerbrat n'a pas que du bon sens ; il a, on l'a déjà vu, beaucoup d'esprit, et un esprit enjoué, porté à la plaisanterie. Et telle est chez lui cette disposition naturelle que, même en présence des grands, il s'y laisse aller avec un sans gêne que l'on ne connaissait guère de son temps.

Comme tous ses contemporains, il paie son tribut à la louange, à la flatterie même, exprimée avec une emphase qui était dans les moeurs de l'époque ; il évoque volontiers le souvenir de César, d'Alexandre, de Scipion, auxquels il compare ses protecteurs ; mais il n'en use pas moins avec ceux-çi d'un libre langage auxquels les écrivains de l'ancien régime ne les avaient pas habitués.

S'adressant à Louis XIV lui-même, à celui de tous nos rois qui a le plus rappelé la Majesté divinisée de l'antiquité, il s'excuse ainsi, lui ancien avocat général, de parler de chevaux : « Un censeur de Rome, le bonhomme Caton, me valait bien pour le moins ; et il a traicté de toutes sortes d'animaux, et bien au long ; » et après avoir cité l'exemple de César, d'Alexandre, des Parthes, des Mèdes et des autres nations qui, pendant la guerre, appelaient leurs chevaux leurs compagnons, leur faisoient part du butin, et les honoroient de récompenses publiques, il ne craint pas d'ajouter : « à la vérité, c'estoit leur faire bien de l'honneur ; ces bons chevaux se fussent passés à moins, et ne s'en fussent pas plaints ».

Et encore, dans la même dédicace au roi : « La cavalerie bien montée a autant d'avantage sur celle qui ne l'est pas, qu'a un homme, au jeu de la course, qui a deux bonnes jambes, sur celuy qui n'en a que deux mauvaises ». Puis, après avoir racheté la familiarité de ce langage, par un superbe portrait de Colbert : « mais ce n'est pas à moy, dit-il, nourricier de chevaux, à faire l'éloge d'un si grand personnage, c'est pourquoi revenons à nos animaux ». Le naturel, c'est le cas de le dire à propos de chevaux, est revenu au galop.

Peu d'hommes, on en conviendra, osaient prendre ce ton avec Louis XIV, et le langage de Kerbrat prouve qu'il n'avait pas dégénéré de ces Bretons dont Giraud Le Gallois disait au XIIème siècle : « Tous indistinctement, et même les plus petits, parmi le peuple, ont reçu de la nature le don de parler avec hardiesse et de répondre avec assurance, en présence des princes et des grands » [Note : Loquendi audaciam et respondendi fiduciam coram principibus et magnatibus, cunctis communiter, et minimis in plebe, natura dedit. (Girald Cambr itinerarium Cambriae.)].

Kerbrat avait de la littérature. Son style, souvent relâché, lorsqu'il entre dans des détails minutieux sur l'agriculture, sur l'éducation des animaux, se relève quelquefois avec une véritable grandeur. N'est-ce pas une belle phrase que celle-ci, par exemple, et digne du monarque à laquelle elle s'adresse. « J'ai fait cette instruction par le commandement de Monseigneur Colbert, ce ministre affectionné qui, parmi ses emplois esclatants et illustres, ne trouve rien au-dessous de luy, qui s'applique aux choses grandes et aux petites esgalement, quand il est question de rendre à Vostre Majesté, ou à ses peuples, le moindre service ; Vous avez rencontré en luy, Sire, ce ministre fidèle, sans intérêts et sans passion, que tous les rois ont tant souhaité et qui ne s'estoit point encore trouvé ; ».

Puis ce passage de sa dédicace à Colbert :

« Le soleil éclaire les petits comme les grands, les bergers comme les roys, et les pauvres comme les riches. Ces intelligences, ces anges tutélaires qui conduisent le mouvement des cieux, conduisent aussi jusqu'au moindre des hommes, et vous, Monseigneur, parmi vos emplois grands, illustres et éclatants, vous abaissez vos soins jusqu'aux moindres choses pour le bien du peuple et lui donner le moyen de vivre dans l'aise et l'abondance ».

Et enfin cette page de l'un de ses opuscules :

« Pour estre cru, il faut un peu que je me loue, du moins que je dise quelque chose de ce que je scay des ménages de campagne. Autrement on aura peine à croire qu'un officier autrefois soit devenu un bon nourricier de chevaux, poulains et cavalles. Cela n'est pas incompatible. Le premier homme s'en est meslé, il a été laboureur de terre, et neanmoins il estoit le prince et le souverain de l'univers, et, avant sa mort a commandé à des millions d'hommes.

Les Patriarches, après luy ont fait le mesme métier. Ces illustres romains en ont fait autant, qui, d'une main, tenaient la charrue, et, de l'autre, faisaient les fonctions les plus éclatantes de la dictature. Scipion même et le vieux Caton quittèrent le Sénat pour cela ; et Dioclétian quitta l'empire, dans le plus fort de son honneur et de sa gloire.

Ces roys de Perses, vaillants en guerre et ménagers en paix, faisaient eux-mêmes planter leurs vergers, et un deux visitait son royaume tous les ans et récompensoie les bons ménagers, pour convier tout le monde à le devenir.

Parmi les Turcs, leurs princes, par loy de religion sont obligez de s'y adonner ; parmi nous, bon nombre de religieux, des plus réformez, y donnent quelques heures tous les jours ; et enfin le soin d'élever et cultiver les arbres et les fruitiers est aujourd'hui une occupation agréable des premiers hommes de ce Royaume ».

Cette prose de Kerbrat est bien un peu pompeuse ; mais le défaut en est plutôt imputable à son époque qu'à lui-même. C'est surtout dans les dédicaces, qu'au grand siècle, on prenait ce langage ampoulé, qu'on usait et abusait d'adjectifs sonores, d'images éblouissantes, de comparaisons empruntées à l'antiquité, sans lesquelles on se croyait vulgaire et fade. Racine s’est moqué des boursoufflures de Petit Jean et de L'intimé ; mais est-il prouvé que ses charmantes critiques fussent aussi généralement comprises de ses contemporains qu'elles l'ont été des hommes du XVIIIème siècle et surtout qu'elles le sont de ceux du XIXème [Note : En 1636, la fille adoptive de Montaigne, Mademoiselle de Gournay, dans une épître dédicatoire au cardinal de Richelieu va jusqu'à lui dire, après avoir parlé, bien entendu, des grecs et des romains, qu'il semble avoir entrepris d'enchérir et d'amplifier l'empire de l'immortalité. Et un modeste capucin, le Père Grégoire de Rostrenen, s'adressant aux Etats de Bretagne, ne craint pas d'écrire ce qui suit : « S'il ne convenait qu'à l'orateur romain de louer dignement l'auguste assemblée du Sénat de Rome, me convenait-il de hasarder l'éloge de votre auguste assemblée, qui nous retrace si dignement l'idée de ce que l'ancienne et la nouvelle Rome avaient de majestueux et de respectable ? »].

Kerbrat, de son temps, passa peut-être pour simple et je gagerais qu'il crût l'être. Il l'est vraiment, en dehors de ses dédicaces.

Quoi de plus simple, par exemple, que l'expression un peu hardie dans le début, mais juste, à tout prendre, de cette pensé qui est d'ailleurs d'un grand esprit : « C'est une folie et une impiété de dire que tout dépend de Dieu, comme s'il ne laissait, pas agir les causes secondes, et qu'il fût obligé de faire des miracles toutes les fois qu'il plaît à la fantaisie des hommes. Il est vray qu'il plaît à Dieu qu'un bon laboureur, qui a bien préparé sa terre et sa semence, ramasse de bon grain, et que le négligeant et le mal avisé ne ramassent que de l'ivraie ».

Simple de langage, Kerbrat l'était aussi de caractère. Je n'en veux d'autre preuve que le titre même de ses ouvrages. Bien qu'il fût de très noble race et qu'il eût incontestablement le droit de s'appeler Calloët de Kerbrat, il ne s'intitule et ne signe bourgeoisement que Kerbrat Calloët ou plutôt Querbrat. Ce Quer par un Q et non par un K, indique, soit dit en passant, que Kerbrat avait sacrifié à la mode parisienne ; et pourtant le Breton montre souvent chez lui le bout de l'oreille. Il appelle les navets naveaux, nom sous lequel on les désigne encore aujourd'hui dans notre province ; il parle de lait riboté, sans se douter que partout ailleurs qu'en Bretagne, le lait de beurre se nomme lait baratté. Il y a plus, parlant du jonc marin, il dit qu'on « appelle ce verd en Bretagne du jan ou de la lande, en France du jonc marin ». Tout autre qu'un Breton eut écrit : « en Bretagne du jan ou de la lande et dans les autres provinces de la France du jonc marin ».

Mais, pour un Breton, la Bretagne est quelque chose de plus qu'une province. Le souvenir des luttes glorieuses qu'elle a soutenues contre la France, avant de lui appartenir, l'union que existe encore entre les cinq départements qui la composent, union bien plus étroite que celle qui relie entr'elles, par exemple, les différents départements de la Normandie, de la Flandre ou de la Guyenne, tout contribue à faire pour nous de la Bretagne une petite patrie compacte et à part. Nous ne la séparons pas sans doute, mais nous la distinguons de la grande, mettant toutefois, sans hésiter, les intérêts de celle-ci au-dessus de nos intérêts et de nos sentiments de clocher.

Kerbrat n'était pas autre. S'il fait de l'agriculture en Bretagne, s'il y élève des boeufs et des chevaux, s'il y plante des arbres, c'est pour la France qu'il écrit, c'est à la France entière qu'il veut étendre le progrès, la richesse et la gloire.

Ce n'est pas seulement aux Bretons que, dans son zèle généreux, il propose d'envoyer gratuitement des graines de choix ; ce n'est pas seulement aux Bretons qu'il songe, c'est même à des habitants d'autres provinces que la nôtre, lorsqu'il s'apitoye sur le sort des ouvriers employés à la fabrication des draps, lesquels ne se nourrissent que de pain, de fourmage, de laict ou de beure, suivant les pays, et qu'il rêve de mettre une alimentation meilleure et en particulier la viande à la portée de leur bourse. Ce n'est pas seulement la Bretagne qu'il a en vue, lorsqu'il écrit ces lignes toutes pleines de patriotisme : « La cavalerie française, bien montée, sera toujours invincible. C'est pourquoy vostre Majesté, avec bien de la prudence, a ordonné que l'establissement de la race des beaux chevaux se fera dans le royaume. Il ne faudra plus en aller chercher chez nos voisins ; ils ne sont pas tousiours nos amis ; les passages ne sont pas toujours libres, etc. ».

Comme nous, Kerbrat était un bon Breton et un parfait Français, comme nous, membres de l'Association Bretonne il aimait et honorait l'agriculture. Mais il eut sur nous un avantage ; il nous donna l'exemple ; et il y a de celà plus de deux siècles.

Puissè-je avoir contribué à mettre en lumière la science, l'esprit, le dévouement de ce continuateur d'Olivier de Serres, de ce précurseur des Domballe, des Lorgeril, des Rieffel ; puissè-je avoir vengé d'un injuste et inconcevable oubli un homme qui domine de haut bien des gens auxquels on élève aujourd'hui des statues.

(Vincent Audren de Kerdrel).

© Copyright - Tous droits réservés.