|

Bienvenue ! |

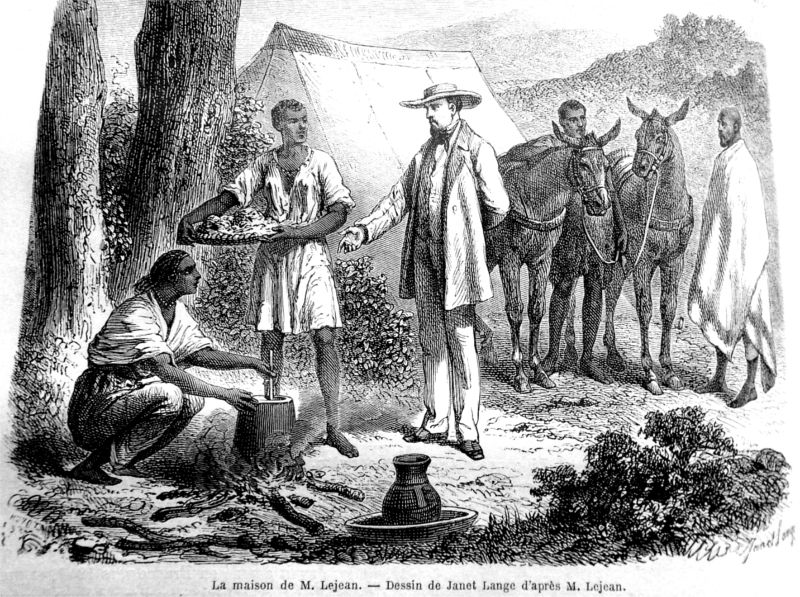

GUILLAUME LEJEAN : SA VIE - SES TRAVAUX - SES VOYAGES. |

Retour page d'accueil Retour "Ville de Plouégat-Guerrand"

Guillaume LEJEAN, né à Plouégat-Guerrand en 1818 fut d'abord secrétaire du Conseil de Préfecture de Morlaix. Il collabora au "Pays" avec Lamartine en 1848. Passionné pour les voyages, il commença un peu plus tard par étudier la presqu'île des Balkans, puis entreprit une exploration dans le haut Nil. Guillaume Lejean est surtout le grand explorateur de l'Abyssinie. Il s'y rendit en 1862 avec une mission pour le négus Théodoros II, mais ce cruel monarque, qui l'avait d'abord bien accueilli, le fit mettre aux fers. [Note : Theodoros II est le nom de règne du négus Kassa, empereur d’Ethiopie à partir de 1855 (vers 1818 – Magdala, Ethiopie 1868). Il fut vaincu par les Britanniques, commandés par le maréchal Napier, le 13 avril 1868 à Magdala, forteresse au nord d’Addis-Abeba. Après sa défaite, il se suicida]. Plus tard, Guillaume Lejean visita l'Inde et pénétra jusque dans la vallée de Cachemire, il fit ensuite des excursions dans la Turquie d'Europe 1867-1869. Il mourut au pays natal en 1872.

Une étroite liaison de vingt-cinq ans, appuyée d'une correspondance presque incessante avec celui qui fait l'objet de cette étude et les communications bienveillantes de plusieurs personnes qui ont également échangé des lettres avec lui, nous inspirent la confiance que, de préférence à beaucoup d'autres, nous sommes en position de faire apprécier, sinon le savant — de plus autorisés le feraient bien mieux — du moins l'homme qu'il nous a été donné de connaître intus et in cute, s'il est permis de s'exprimer ainsi. La reproduction, tantôt intégrale, tantôt partielle, des plus essentielles de ces lettres, en même temps qu'elle ajoutera à la connaissance déjà acquise de ses travaux, fera de cette étude une sorte d'auto-biographie posthume, forme qui nous a paru la plus propre à le présenter sous toutes ses faces, à le faire estimer et aimer, à perpétuer enfin les regrets qu'a causés sa mort prématurée.

LEJEAN (Guillaume-Marie), né le 1er février 1826, était fils de René Lejean et de Marguerite Le Breton, cultivateurs au village de Traondour, situé dans la commune de Plouégat-Guerand (Plouégat-Guerrand). Dès sa plus tendre enfance, il fit pressentir son caractère méditatif. Au sommet des garennes avoisinant la maison paternelle, il s'oubliait, de longues heures durant, dans la contemplation, aussi loin que sa vue pouvait s'étendre, du panorama pittoresque qui se déroulait devant lui. La mer à deux pas ; la Lieue de grève, à six kilomètres ; Locquirec et sa baie à cinq ; Lanmeur et Kernitron à quatre ; Saint-Jean-du-Doigt et Trogoff à huit ; les montagnes d'Arrez à l'horizon. Il fit ses études au collège de Saint-Pol-de-Léon où, nous ont dit deux de ses condisciples, se révélait déjà le futur géographe. Thèmes et versions étaient lestement expédiés. En revanche, la cartographie l'absorbait, voire même pendant les récréations et jusqu'au réfectoire où il esquissait les cartes que lui avait suggérées la leçon du professeur. La légende aussi avait déjà des attraits pour lui, car, à seize ans, il écrivait le récit d'une excursion dans la forêt de Brocéliande, au tombeau de Merlin, et il venait à peine d'atteindre sa dix-septième année, qu'au mois de mai 1841, il insérait dans l'Écho de Morlaix, journal hebdomadaire de cette ville, une étude ayant pour titre : Coup d'œil sur l'Histoire de Morlaix.

Après qu'il eut été reçu bachelier

ès-lettres, le 10 août suivant, sa famille, ou plutôt une de ses tantes, qui

était en outre sa marraine, insista vivement pour qu'il se fît prêtre. Ne

pouvant parvenir à vaincre la persistance de son refus, elle le pressa d'entrer

comme maître d'études, au collège de Guingamp, où elle espérait que le contact

des professeurs ecclésiastiques de l'établissement exercerait sur lui une

influence favorable à ses désirs. Lejean resta inébranlable. Il déclara

nettement qu'il ne voulait pas d'une position en complet désaccord avec ses

idées, et qui, disait-il, eût fait, de lui, à perpétuité, un hypocrite. Il

revint au foyer domestique, mais n'y resta pas long-temps. Son

article de 1841, dans l'Écho de Morlaix, avait été remarqué. Il contribua à le

faire charger du classement des archives de cette ville renfermant des documents

historiques d'un grand intérêt, pour la localité. A mesure qu'il se livrait à ce

travail, il en consignait les résultats dans une série d'articles insérés dans

l'Écho, et dont l'ensemble forme le volume intitulé : Histoire communale du

Finistère (première partie), Histoire politique et municipale de la ville et de

la communauté de Morlaix, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la

Révolution française. (Morlaix, V. GUILMER) 1846, 260 pp. in-12.) Il est

difficile de condenser dans un si mince volume plus de faits substantiels que ne

l'a fait le jeune historien de vingt-deux ans. Les origines de la ville, son

histoire au Moyen-Age et sous les rois de France, son histoire municipale y sont

exposées succinctement, mais d'une façon irréfutable, appuyées qu'elles sont de

documents authentiques. Aux mois d'octobre et de novembre 1845, Lejean aborda,

en outre, dans l'Écho, l'histoire proprement dite par ses Souvenirs de la

Chouannerie dans le district de Morlaix. (An Ier- VII).

Dans l'intervalle,

Lejean nous avait adressé (juin 1845) l'article Morvan, roi des Bretons, que

nous fîmes insérer dans le t. y de la Revue Bretonne qui se publiait alors à

Brest, et qui lorsqu'elle cessa de paraître peu après, se disposait à tirer de

ses cartons d'autres articles de lui sur l'Histoire du Finistère (temps

celtiques), sur la Géographie ancienne du Département et une série de

Chroniques bretonnes.

Nous préparions, à cette époque, avec M. Cayot-Délandre, la Biographie bretonne. A la première nouvelle de notre projet de publication, il nous offrit spontanément sa collaboration par une lettre où il nous disait « Les travaux dont je m'occupe depuis quelque temps sur l'histoire révolutionnaire de l'Ouest, le voyage que j'entreprends le mois prochain pour l'exploration du Finistère, celui que j'entreprendrai également, à la fin de mai, dans la Vendée militaire, mes travaux d'histoire locale, les recherches que je ferai dans les bibliothèques publiques et les archives de Nantes, Angers, Laval, Le Mans, Fontenay, Niort et Bourbon-Vendée, pourraient me mettre à même de répondre à quelques-unes de vos questions. Dans six mois j'aurai en portefeuille toute la vie militaire, prise sur les lieux, de Cadoudal, Charette, etc. ». Un collaborateur qui puisait à pareilles sources ne pouvait qu'être accepté avec empressement.

L'exploration du Finistère, dont il est question dans cette lettre, avait pour but le levé d'une carte agronomique de ce département, mis au concours par M. de Caumont, et auquel était attaché un prix qu'il obtint.

Rentré dans ses foyers, il se mit à l'œuvre pour la Biographie bretonne, et ne tarde pas à nous adresser son article Cadoudal. Il ne nous échappa pas que le personnage était quelque peu idéalisé, et qu'une origine commune au biographe et à son héros, avait, à l'insu du premier, exercé sur lui une certaine influence ; mais la notice renfermait une exposition de faits accusant des investigations consciencieuses développées dans un style nerveux et coloré, nous n'hésitâmes pas à l'admettre. Lui-même reconnut plus tard ces imperfections, car on a trouvé dans ses papiers des corrections nombreuses faites en vue d'un supplément à la Biographie bretonne. A cet article succédèrent ceux de Charette, Chateaubriand [Note : Après la publication des Mémoires d'Outre-Tombe, il eut quelque regret d'avoir été si sympathique « à l'illustre, mais peu aimable littérateur »], Dorval (Mme), Duguesclin, Erispoé, Eudon de Porhoët, Gurwand, Jean IV, Jean V, Kergoët, Latour d'Auvergne, Le Brigant, Le Huérou, Le Perdit, Moreau, Ricou et Souvestre qui, réunis, formeraient — le calcul a été fait — un volume de plus de 500 pages, in-8° ordinaire. Une collaboration si active et si dévouée avait pour conséquence naturelle de fortifier les sympathies réciproques qu'avaient fait naître nos premiers rapports. Aussi prirent-elles graduellement, de notre part, le caractère d'une affection paternelle justifiée en outre par celle que, de son côté, il avait pour nous et pour tous ceux qui nous étaient attachés par les liens du sang.

La rédaction de l'article Cadoudal avait eu lieu pendant que Lejean remplissait à Morlaix les fonctions de chef des bureaux de la sous-préfecture, auxquelles l'avait appelé M. Léziard. Mais le 19 février 1848, le successeur de cet honorable fonctionnaire le remercia de ses services. Lejean fut plus satisfait que mécontent. La besogne administrative lui était antipathique. Flâneur par moments, ainsi que tous les penseurs qui aiment à se replier sur eux-mêmes, il considérait comme une vraie servitude l'obligation de travailler à heure fixe. Il ne rechercha donc pas de nouvel emploi, et peut-être, s'il l'avait voulu, en eût-il obtenu quelqu'un de lucratif. Depuis trois ans, il était en correspondance active avec M. Michelet, dont les premiers travaux historiques l'avaient, à bon droit, séduit. Il y avait réciprocité ; Michelet lui écrivait, en effet, le 29 janvier 1848 : « Vous êtes certainement, Monsieur, une des espérances de la France Mes trois dernières leçons s'adressent à vous plus qu'à personne en notre pays, etc. », et le 15 mars suivant, voulant favoriser l'accès de son jeune protégé à quelque emploi, il lui envoya, proprio motu, et pour qu'il pût éventuellement en user, ce qu'il ne chercha pas à faire, la recommandation suivante « Je considère M. Lejean comme un des espoirs de la France. Très-breton et très-français, il marquera par l'originalité de l'esprit et la force du caractère. Puisse la République avoir quelques appuis aussi sincères, aussi fermes ! ». Un pareil langage pouvait-il ne pas ajouter à la fascination que l'auteur du Précis de l'Histoire moderne et du Tableau de la France exerçait déjà sur son correspondant ? Pour s'y soustraire, il eût fallu plus d'âge et d'expérience. Hâtons-nous de dire que le culte de l'élève pour le maître n'alla pas, plus tard, jusqu'à approuver, sans réserve, les derniers volumes de l'Histoire de France et surtout le livre de l'Amour. De mœurs austères, Lejean, sous une enveloppe et des formes un peu agrestes, cachait une exquise délicatesse de sentiments que pouvaient apprécier ceux-là seulement qui vivaient dans son intimité, délicatesse qui lui faisait regretter dans ce livre maints détails physiologiques qu'il appelait des impuretés.

Si notre témoignage sur ce point était suspecté, nous l'appuierions de ce passage

d'une lettre qu'il écrivait de Paris, le 12 juillet 1852, à Mme Souvestre, un an

après la mort de son mari :

« Son nom, chère Madame, me revient et me

reviendra souvent en mémoire. Il y a quelques jours, c'était ce terrible

anniversaire : rien qu'un an depuis. A l'étendue des regrets, au souvenir de

tout ce qui s'est passé depuis, de tant de changements dans votre vie si

doucement uniforme pendant de longues années, je croyais me reporter à un temps

quatre fois plus éloigné, Je suis allé à Montmorency pour une affaire, le mois

dernier. Je me suis arrêté devant la maison que vous savez : rien n'est changé.

J'ai revu cette allée où je l'ai vu pour la dernière fois, je me suis rappelé

mot pour mot cet entretien que je croyais si peu devoir le dernier.... Tenez,

j'ai tort de vous entretenir de ces choses. Si je ne vous en ai jamais parlé à

Paris, ce n'était pas insouciance, c'était parti pris, intérêt pour vous, —

intérêt malentendu, peut-être, mais sincère. — Je n'ai jamais fait dans ma vie

qu'une de ces pertes irréparables, celle de ma mère, et j'aime

qu'on m'en parle ; mais il y a si longtemps, que cette tristesse n'a plus de

dangers. Il y a deux ans, je reçus chez mon père la visite de quelques personnes

de Morlaix, la femme et les enfants d'un de mes amis. La mère me demanda si

j'aimais cette maison, et comme je disais oui, elle ajouta : « Et puis, elle

vous rappelle votre mère.... ». Ce mot rapide est un des souvenirs de cœur les

plus vifs qui me sont restés, et pourtant, je n'ose jamais réveiller les

douleurs récentes chez les autres ; je croirais leur faire mal. Pardonnez-moi si

je me trompe ».

Rentré à Traondour après avoir cessé d'être employé à la

sous-préfecture de Morlaix, Lejean alla, au mois de juin, combattre dans les

rangs de la garde nationale de cette ville l'insurrection qui, pendant trois

jours, ensanglanta Paris. A son retour, il apprit tardivement que la Société

académique de Nantes avait ouvert un concours sur cette question : Examen

critique des historiens bretons. On touchait au 15 août, et les Mémoires des

concurrents devaient parvenir avant le 1er septembre. Il se mit à l'œuvre en

toute hâte et son Mémoire était reçu en temps utile. Ce n'était, ce ne

pouvait être qu'une ébauche. Aussi, bien qu'il n'eût pas eu de concurrent,

n'obtint-il qu'une mention honorable comme encouragement à se

présenter au nouveau concours, fixé le 20 novembre 1848, à l'année suivante.

Cette fois encore, il entra seul en lice, mais obtint le prix consistant en une

médaille d'or. La Société vota, en outre, la publication dans ses Annales du

Mémoire couronné qui forma un volume spécial sous ce titre : La Bretagne, son

histoire et ses historiens. — Nantes, L. et A. Gueraud ; Paris, Hachette et Cie,

1850, 459 pp, in-8°. — Après l'analyse du livre, M. le docteur Malherbe,

rapporteur de la commission chargée de son examen, s'exprimait ainsi :

« Cet

exposé vous donne une idée de l'étendue, de l'importance des études de M.

Lejean. Rien, ou au moins presque rien, ne manque à l'ensemble ; hâtons-nous

d'ajouter que son appréciation de chaque document est sage, grave et hardie tout

à la fois. Le mérite de chaque auteur est consciencieusement mis en lumière,

mais aussi ses erreurs sont signalées rigoureusement. Ennemi de tendances

exclusives, qui n'engendrent que le faux et l'exagération, il condamne la

manière de ces écrivains qui, ne voulant admettre que des documents officiels et

authentiques, rejettent absolument tout ce qui n'est appuyé que sur la tradition

populaire. Il fait voir que, si les premiers sont la base d'une histoire

sérieuse, ils ne fournissent guère qu'un récit froid et sec comme un squelette

décharné, et que, pour animer la narration, pour réveiller les générations

endormies depuis longtemps, il faut aller chercher le souffle vivifiant dans

les traditions et les fables populaires qui ont conservé la couleur et la

physionomie des temps passés. M. Lejean appartient essentiellement à l'école

historique moderne qui ne croit pas qu'on ait écrit l'histoire d'une nation pour

avoir écrit celle de ses chefs politiques, ou établi d'une manière exacte ses

annales militaires ou administratives. Il sait que la vie d'un peuple n'est

point là tout entière, mais que ses tendances agricoles, commerciales,

industrielles, et jusqu'à ses usages domestiques, ont une grande importance et

méritent l'attention la plus sérieuse de la part de l'histoire, etc., etc. ».

Lejean, comme le dit le savant rapporteur de la commission, avait été hardi. Ses hardiesses avaient atteint quelques personnes qui avaient accrédité ou laissé s'accréditer le bruit que, dans le cours de l'impression de son Mémoire, il y avait introduit des opinions qui eussent été un obstacle à l'approbation qu'il avait reçue. La Société académique de Nantes aurait été ainsi disculpée de la solidarité encourue par cette approbation. Ici une explication est nécessaire. Elle sera nette et précise. La commission avait surveillé l'impression, et il n'avait été fait au Mémoire d'autres modifications que celles qu'avait conseillées le rapport où nous lisons : « Qu’elle avait rencontré çà et là, dans cette œuvre si sérieuse, des traits plaisants et légers dont l'auteur ne lui semblait pas assez sobre, et qui, malgré l'à-propos et l'esprit qui les avaient dictés, s'accordaient peu, suivant elle, avec la gravité du sujet ». Reconnaissant la justesse de ces observations, Lejean avait élagué ce qui les avait motivées, mais n'avait altéré aucun des jugements énoncés dans le Mémoire. Quoi qu'il en soit, les accusations persistèrent. Lejean s'en émut et exhala ainsi son mécontentement dans sa lettre du 14 septembre 1851 : « Il est impudemment faux qu'il y ait quelque chose de subrepticement inséré dans mon livre. On peut collationner le manuscrit. Il y a d'ailleurs les épreuves, on y verra mes corrections marginales ; elles n'ont pour objet que l’addition de choses d'érudition ou le retranchement d'expressions trop sévèrés dans la forme ». Disons toutefois que vingt ans plus tard, au moment de partir pour son dernier voyage, alors que le contact d'une société qui lui était étrangère à ses débuts, lui avait appris à être moins abrupt, il convenait avec nous que s'il était à refaire son livre, il maintiendrait ses jugements, mais en atténuant encore l'expression, sauf pour un seul écrivain, celui dont il avait, suivant M. Malherbe, « frappé rudement de sa verge de critique les mensonges effrontés sur les antiquités bretonnes ». Pour celui-là il n'admettait aucune composition et nous inclinons à croire sur ce point — nous parions au fond — que M. de la Borderie eût partagé son opinion. (Voir la Biographie bretonne, t. 1er, p. 552).

Le temps marchait et Lejean semblait oublier qu'il n'avait pas de position assurant son avenir. Sa famille, pour qui les succès académiques avaient peu d'attraits, voulait pour lui quelque chose de moins aléatoire et surtout de plus fructueux. Il céda à ses intances en allant à Paris pour s'y préparer à l'exercice de la profession de médecin, mais il dut promptement renoncer à ce projet, par suite de la répulsion insurmontable que lui inspiraient les manipulations cadavériques auxquelles les étudiants étaient obligés, répulsion telle que, quelques années plus tard, nous l'avons vu pris de défaillance dans le cabinet de notre ami commun, le docteur Penquer, au simple aspect d'un recueil de planches d'anatomie. Que faire alors ? Demander des subsides à sa famille ? Il la savait mécontente de sa renonciation à un projet qu'elle avait caressé, et il lui répugnait de recevoir quelque chose de ceux qu'il contrariait. Son parti fut bientôt pris. Sa part dans la succession de sa mère consistait dans un revenu annuel de six cents francs. Habitué à la vie sobre et frugale du paysan breton, il vécut et se logea avec une parcimonie dont il ne se départit jamais, même aux jours où il eût pu se donner plus de confortable. Sa collaboration, peu rétribuée d'abord, à quelques journaux d'un ordre inférieur, fut le prélude de son entrée, en la double qualité de rédacteur et de chef de la correspondance, au journal le Pays, patroné par Lamartine, et dont le rédacteur en chef était M. de la Guéronnière. Survint le 2 Décembre. M. de la Guéronnière passa à l'ennemi. Mais le 3, tous ses collaborateurs protestèrent par une lettre que publièrent divers journaux, et le rédacteur en chef resta seul avec son imprimeur. La situation était d'autant plus périlleuse pour Lejean que la lettre du 3 était quelque peu compromettante, et que le quartier où il logeait alors (rue de l'Université) avait été largement partagé dans les massacres du 4. Echappé au danger, il vint, le 18, faire en Bretagne un voyage semi-électoral, semi-personnel. Il était depuis quinze jours chez son père, et se disposait à faire une excursion à Brest, lorsque Lamartine, qui l'avait placé au Pays, sur la recommandation de son secrétaire, M. Ch. Alexandre, ami de Lejean, l’appela inopinément à seconder son ami, et l’attacha à la rédaction du Conseiller du Peuple et ensuite du Civilisateur. Ses émoluments, d'ailleurs plus nominaux que réels, étaient médiocres ; mais ce n'était pour lui qu'une considération accessoire. Ce qui le contrariait le plus, c'était le véritable tohu-bohu dans lequel il vivait. Tantôt le patron lui disait : « Préparez-moi un travail sur la véritable paternité des œuvres d'Homère » ; tantôt c'était le tour de Christophe Colomb, et quand paraissaient les notices consacrées à ces deux personnages, le préparateur était tout ébahi de voir qu'une imagination luxuriante n'avait tenu aucun compte de ses laborieuses recherches. Une autre fois, l'envie prenait au poète historien de spéculer par une histoire de la Turquie, sur la faveur qu'il se supposait acquise par son voyage en Orient. Vite, Lejean de se mettre à résumer l'Histoire de l'Empire Ottoman, de Hammer, en 18 volumes in-86. Nouvelle déception. La fantaisie se substituait encore à ce que le maître jugeait trop aride. Dégoûté d'une semblable situation, Lejean l'abandonna au mois de janvier 1853.

Dans l'intervalle, il avait composé deux travaux qui étaient plus dans ses aptitudes et pour l'exécution desquels il était libre de toute entrave. Le premier est sa notice sur Carhaix, insérée dans l'Annuaire de la Société d’Emulation de Brest pour 1851, 22 pp. in-8°. Ce qu'il y a de plus saillant dans cette notice, c'est une discussion ethnographico-géographique du nom primitif de Carhaix qui, selon lui, aurait été Vorgium, tandis qu'il place à Morlaix l'antique Vorganium. Le second travail était le Mémoire qu'il présenta au concours ouvert pour 1851, par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sur nos antiquités nationales, Mémoire ainsi apprécié par M. Lenormant, au nom de la Commission d'examen, dans la séance publique annuelle du 22 août de cette année : « Un érudit jusqu'ici, je crois, peu connu dans la science, a soumis au jugement de l'Académie, des Mémoires et des cartes sur les limites et l'étendue de l'Empire carlovingien, sur la France envisagée dans son aspect ethnographique et dans sa division féodale, et même sur les Cimmériens rattachés à notre histoire par d'antiques ramifications et des souvenirs primitifs. Le temps n'est pas encore venu de porter un jugement sur les efforts de M. Lejean : il ne nous a d'ailleurs transmis que des documents incomplets ; mais on y démêle, dès à présent, un esprit vigoureux, et qui ne recule pas devant les grandes difficultés. Sa carte de la France féodale, à laquelle il manque malheureusement un Mémoire explicatif, peut servir à combattre avec avantage l'idée inexacte que, d'après la France de 1789, offerte à l'attention des enfants, au début même de notre éducation, on se fait généralement de la division politique de notre pays au Moyen-Age. ».

La carte de la France féodale, commencée depuis cinq ans, était le travail dont Lejean s'occupait le plus à cette époque. « Ma grande France féodale avance, nous écrivait- il, le 13 mai 1851 : Le Comté de Toulouse, la Gascogne, le Berry, le Comté de Barcelone, le Maine, l'Anjou, l'Auvergne, le Comté de Paris, Paris, sont à peu près faits depuis longtemps. La Normandie, le Barrois, le Lyonnais avancent. La Bretagne, la Flandre, le Vermandois, l'Aquitaine, la Champagne, la Bourgogne, le Comté de Blois sont encore à faire. Ce sera un beau travail s'il se finit, un vrai monnument national. Je ne parle pas de son exécution qui n'est ni bien ni mal, mais de l'idée en elle-même, un atlas de l'ancienne France ». Puis il ajoutait : « Je fais quelquefois de l'ethnographie, car je suis obligé, pour ne pas m'esquinter, de varier un peu ; j'aime d'ailleurs les choses où il y a des découvertes à faire. J'ai été saisi d'une grande émulation en voyant la fameuse carte ethnographique de Schaffarick, les Slaves. Je veux faire, sur un plan un peu différent, les Celtes, et je crois que je réussirai ».

L'encouragement qu'il avait reçu en 1851 de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le détermina à concourir de nouveau. Il n'était pas bien fixé sur le choix du sujet qu'il aurait traité. Celui qui l'attirait le plus était un des cinq suivants : Clovis (1 vol.) ; Charlemagne (2 vol.) ; Louis le Gros et les Communes (2 vol.) ; Histoire du règne municipal en Gaule, sous les deux premières races ; Histoire des forces productives de la France au Moyen-Age. De ces cinq sujets, les trois premiers étaient en voie d'exécution depuis plusieurs mois, et celui qui avait sa préférence était Clovis ; mais il craignait qu'il ne fût pas généralement goûté. Il se décida pour le dernier.

Tout en se préparant au prochain concours, il collaborait, depuis 1853, à la Nouvelle Biographie générale, à. laquelle il s'était engagé à fournir environ quatre cents articles sur des voyageurs ou géographes omis ou insuffisamment traités dans les biographies antérieures. Ses articles Cada-Nosto, Croyate, Comas, ceux sur les maisons de Coucy, de Courtenay et de Craon, les articles Dales, Douville et Egède furent les premiers résultats de cette collaboration à laquelle il renonça pour celle qui lui fut offerte au Magasin pittoresque, ou il fut chargé de la partie géographique, en remplacement de M. Marc-Carthy. Les articles qu'il y inséra étaient, ou descriptifs, comme ceux de Candie, Modon, Tombouctou, les Sources du Nil, etc., ou biographiques, comme ceux de Walknaer, Franklin, Pomponius Méla, etc. Mais ceux de ses articles qui eurent le plus d'attraits pour lui, comme pour ses lecteurs, étaient ses causeries géographiques, prélude de la rénovation de l'enseignement géographique par la substitution des descriptions pittoresques aux arides nomenclatures classiques. Et qu'on ne s'imagine pas que ses travaux à la Nouvelle Biographie générale et au Magasin pittoresque l'empêchassent de traiter d'autres sujets. Ainsi, en 1854, il insérait dans le t. II de la Revue des Provinces de l'Ouest, l'article : La légende et l'histoire, Conan Mériadec, article dans lequel il s'est attaché à exposer les nuances plutôt que les dissentiments qui le séparaient de M. de la Borderie, dans la question historique de la colonisation bretonne, vigoureusement développée par ce dernier (Biographie bretonne, Conan Mériadec). En même temps, il faisait paraître (avril 1854) dans un recueil périodique, intitulé Babel, Revue encyclopédique du XIXème siècle, qui n'eut, croyons-nous, qu'une existence éphémère, un article Origines françaises, traitant de l'histoire des races qui ont concouru à l'enfantement et au développement de la France.

Cette multiplicité de travaux ne nuisait pas à la Carte de la France féodale, car au mois d'octobre 1855, il se disposait à entamer la publication du texte explicatif, en plusieurs volumes de 7 à 800 pages in-8°, dont chacun eût contenu un ou deux grands fiefs. Il est probable toutefois qu'il en cet distrait la Bretagne. En effet, ayant appris que M. de la Borderie avait, de son côté, dressé une Carte de la Bretagne féodale, au moyen des titres déposés aux archives de l'ancienne Chambre des comptes de Nantes, il nous écrivait, le 4 décembre 1855 : « Ce sera, je l'espère, un événement dans la géographie comparée, et j’applaudirai à ce succès ». Déjà, lors du congrès de l'Association bretonne tenu à Lorient, au mois d'octobre 1848, il avait proclamé la compétence de M. de la Borderie dans la note suivante accompagnant son travail intitulé Browerech, inséré pp. 3-15 du t. 1er, 2ème partie du Bulletin archéologique de cette association « Ce travail, qui n'est qu'un fragment détaché d'une étude plus complète sur l'ancienne géographie de la Bretagne, a été par nous communiqué comme essai à l'Association bretonne (congrès de Lorient) ; nous en avons depuis élagué des assertions inexactes ou hasardées, résultats d'une première rédaction très-hâtive, et nous remercions vivement notre compatriote et confrère, M. A. de la Borderie, des conseils pleins de bienveillance et cordiale critique dont il nous a aidé dans cette révision ».

Deux ans auparavant (8 juillet 1853), l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, sur le rapport de M. Beugnot, avait décerné à Lejean le prix ordinaire de 2,000 francs pour son Mémoire sur cette question : Comment et par qui se sont exécutés en France, sous le régime féodal, depuis le commencement de la troisième race jusqu'à la mort de Charles V, les grands travaux, tels que routes, ponts, digues, canaux, remparts, édifices civils et religieux. Sujet aussi vaste qu'intéressant et qui fait regretter que ce Mémoire n'ait pas été publié.

Ce succès assurait son avenir. Quoi qu'il en soit, il est peut-être continué quelque temps encore d'éparpiller ses forces, si une circonstance fortuite ne l'avait conduit à se concentrer et à entrer dans sa véritable voie, celle des voyages. Il suivait les cours de M. Guigniaut, au Collège de France. Un jour, un des passages de la leçon du professeur ayant paru à Lejean motiver quelques objections, il les exposa respectueusement dans une lettre que M. Guigniaut lut à la séance suivante avec invitation à son auteur de venir conférer avec lui, ce qui eut lieu. M. Guigniaut se prit bientôt de sympathie, d'affection, pourrions-nous dire, pour son correspondant, et désireux de le faire connaître et apprécier des juges les plus compétents, il lui conseilla de se présenter à la Société de géographie.

Admis le 1er février 1856, sur la présentation de MM. Jomard et Alfred Maury, et bientôt nommé membre de la commission centrale, il paya sa bienvenue, le 4 avril suivant, par sa Notice sur l'intérieur de la Guyane française (Bulletin de la Société, 4ème serie, t. XI, pp. 246-264), notice contenant l'analyse des voyages et des travaux exécutés, à diverses époques, dans cette colonie. La notice sur la Guyane fut presque immédiatement suivie d'un savant Mémoire intitulé : La Gaule de l’anonyme de Ravenne (Ibid. t. XII, pp. 185-266), au sujet duquel M. Alfred Maury s'exprimait ainsi dans le compte-rendu des travaux de l'année (Ibid. t. XIII, p. 20) : « Vous avez retrouvé dans ce travail le soin consciencieux que l'auteur apporte dans toutes ses recherches ; sa tâche a été souvent aride et ingrate…. On ne saurait donc trop encourager des travaux comme ceux de M. Lejean, dont la modestie nous avait fait ignorer longtemps la science ».

Cette science, M. Guigniaut voulait qu'elle fût connue de tous. Dans ce but, il demanda à M. Fortoul, au commencement d'avril 1856, pour son protégé, une mission en Turquie. Considérant comme infaillible le succès de la démarche de M. Guigniaut, Lejean nous écrivait le 21 avril : « Vous avez, ce qui ne m'étonne pas, pris intérêt à ma bonne fortune, et je vous en remercie. Mon voyage durera jusqu'à l'automne ; la subvention sera très-maigre, je le crains, et j'y mettrai du mien plutôt que de le tronquer. Je serai seul et refuserai nettement un collaborateur, au cas peu probable où l'on m'en donnerait. Ce voyage sera fatigant plus que dangereux. Le plus grand danger, c'est celui avec lequel j'ai déjà à compter. Croiriez-vous que les fièvres du Danube, les casse-cous des Balkans et les balles des Haïdanks, ne me font rien à cette heure, comparés à ceci : les amis. Voici comme : les missions dépendent du Ministère de l'instruction publique. Or, les puritains, les amis du peuple, qui mangent leurs rentes doucettement, ou qui se font 12,000 francs par an à la Bourse ou au Crédit-Mobilier, crieront que j'ai pactisé avec le 2 Décembre, que je suis rallié, etc. ; et de très-honnêtes gens, dont l'estime m'est chère, le croiront. Notez que non-seulement ce vendu est décidé à ne pas bénéficier d'un centime sur la mince subvention de l’Etat, mais qu'il y est déjà pour 900 francs de sa poche, ayant lâché, il y a trois mois, pour se préparer à ce voyage, une place de 300 francs par mois [Note : Allusion à un emploi qu'il avait occupé dans les bureaux où se préparait l'Exposition universelle]. Voilà ma seule épine, mais elle ne me sort pas, et je suis sûr d'avance de ce qui se dira. C'est triste. Ceux à qui je ne conteste pas leur goût pour la flânerie ou pour l'agiotage, ne peuvent-ils me laisser le mien pour des travaux utiles, plus utiles au progrès que les tartines humanitaires de ces messieurs ? — Voici le but de mon voyage : lever la carte des pays compris entre le Danube, la Serbie, le Montenegro, Ochrida, Sophia, Philippopoli, Andrinople, Gabrova, Routschouk (Bulgarie occidentale, Albanie septentrionale, Serbie turque, haute Thrace) ; étudier la géographie comparée d'icelles, l'ethnographie, l'agriculture, la géologie (que j'étudie en ce moment). J'attends de très-grands résultats, le terrain est vierge ou à peu près. Vous verrez, au retour, mes cartons et mes collections. J'apprends à dessiner à force, car j'aurai à copier des vues, des types, des monuments. Voici mon itinéraire projeté : Vienne, Pesth, le Danube, Routchousk et Bucharest, Gabrova, Slivore, Andrinople, Sophia, Vrania, Kouircheumli et Prekop, Pristina et Djakova, Plava, Scutari, son lac, le pays des Myrdites, Ochrida est et le bassin du Vardar, puis j'aboutirai probablement à Salonique. Mais il n'y a rien de bien déterminé, j'attends toujours le dernier mot ».

Le dernier mot déjoua ses espérances. Comme Perrette, il avait fait des châteaux en Espagne. M. Fortoul, à qui il avait adressé son plan, lui répondit le 17 mai 1856 :

« Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous-m'avez fait l'honneur de m'écrire pour me soumettre un projet de mission dans la Turquie d'Europe. Je crois, comme vous, Monsieur, qu'une exploration nouvelle et bien dirigée serait d'un grand profit pour la science, et je suis certain, d'après tout le bien que M. Guigniaut m'a dit de vous, que je n'aurais qu'à m'applaudir de vous avoir confié cette mission. Malheureusement, le crédit affecté au service des voyages scientifiques est absorbé et ne me permet pas de contracter des engagements pour l'avenir. Je regrette donc vivement, Monsieur, de ne pouvoir, pour ce motif, utiliser votre savoir et le zèle qui vous anime pour le progrès de la science ».

Agréez, etc.

Le Ministre avait eu beau dorer la pilule, la déception de Lejean fut d'autant plus vive qu'il avait plus compté sur une issue favorable. Son mécontentement s'exhala presque immédiatement dans cette lettre adressée à Mme Souvestre :

« CHÈRE MADAME,

Je ne vous ai parlé de mon voyage qu'au

dernier moment, et cependant je me suis probablement trop pressé. J'ai reçu,

jeudi soir, en vous quittant, une solution provisoire, négative pour cette

année. Reste à savoir s'il me plaira de rester, l'an prochain, à la disposition

de ceux qui, après m'avoir fait quitter, en novembre dernier, une position

lucrative pour préparer mon voyage, viennent me dire que la caisse

des missions est à sec. Six mois pour me répondre ! La saison est bien avancée

pour préparer autre chose, mais je n'ai pas à choisir. Me voilà devenu Scipion

l'Africain. Le pire qui puisse m'arriver, c'est de manquer encore le Nil et le

désert, et de vous voir prosaïquement en Bretagne dans cinq mois ; trouvez-moi

donc à plaindre.

Vous m'avez un peu raillé, chère Madame, de ce qui vous semblait chez moi une fantaisie de géographie. J'ai eu si peu de temps à vous en causer que je n'ai pu vous prouver que c'était une chose très-raisonnée (ce qui ne dit pas que ce soit plus raisonnable pour cela). En premier lieu, je vous dirai que j'ai été reçu dans le monde érudit avec une bienveillance qui s'adressait, non à ce que j'avais fait, mais à ce qu'on attendait de moi. A ce monde-là, j'ai une dette à payer. Par une grande exploration réussie, je m'acquitte en un an ; par des travaux de cabinet, en dix. Qui est sûr d'avoir devant soi dix ans de loisir, de liberté, de santé, de vie même ?.

Second motif, très-sérieux ; il est temps que je fasse ma position. Par inclination je ne suis nullement fait pour une vie de fantaisiste. Le monde est très-sévère pour les gens qui mènent cette vie-là, et, en gros, il a raison. Je ne parle pas de devoirs sociaux (car il n'est nullement prouvé que l'homme qui se doit à ses parents et à ses amis, se doive à une société qui ne s'occupe guère de lui) ; mais là où d'autres voient un devoir, je vois pour l'homme une question de dignité ; le résultat est le même. Une fois que j'aurai attaché mon nom à une œuvre bonne et utile, qui aurait le droit de regarder au temps que j'ai perdu ! Puis, pour asseoir mon avenir, un succès est un titre, et si les voyages ne m'en fournissaient pas un , il faudrait y suppléer par une voie qui m'est antipathique, les bureaux et le reste.

J'en ai causé samedi, très au long, avec Charton. Vous savez quelle confiance j'ai en lui, en son jugement, en sa chaleur d'âme et de sympathie. Il m'a fort surpris ; il aime les voyageurs, mais si ses amis songent à voyager, il va presque jusqu'à les traiter de fous. Il m'a répété ce qu'il vous avait dit jeudi, que le premier venu pourrait avec un peu d'audace mener à bonne fin une chose de ce genre — je le nie —, que j'étais destiné à me faire autrement une place dans la science ; qu'il y avait dans la géographie française une haute place vide à remplir, etc., etc. Mais les moyens pratiques ont amené une dissidence très scabreuse, où nous n'avons pu nous entendre. J'ai été cependant soulagé de pouvoir lui parler à cœur ouvert, car j'étais oppressé de mon échec. Une dernière considération : je mène depuis plusieurs années une existence facile où je m'habitue à défiler ma vie sans efforts et sans secousses. J'ai besoin de sortir de cette flânerie et de faire une station dans la vie réelle : prendre l'existence au collet n'est jamais un mal ; et je tiens assez à m'essayer moi-même.

Vous allez, chère Madame, voir Morlaix, une petite ville où je ne suis guère en odeur de sainteté. Je connais mon bilan, et je vous en fais grâce. Ah ! si j'avais voulu rester chef de bureau de la sous-préfecture, — un pouvoir — et donner quelques espérances de conversion catholique !... Les quelques familles du lieu qui m'ont conservé, de plus en plus vives, leurs sympathies d'avant 1818, m'en sont d'autant plus chères, et des affections qui ont résisté à l'entraînement de la voix publique, sont de grandes et solides réalités ».

Mme Souvestre essaya de mettre du baume sur sa plaie, mais elle était encore trop saignante. Son mécompte l'avait profondément affecté. Témoin sa réponse du 31 mai 1856.

« CHÈRE MADAME,

Votre lettre m'a été bien douce, et l'aurait été

encore plus, si elle n'avait été attristée par les nouvelles que vous me donnez

de la santé des vôtres. Je comprends d'autant mieux vos inquiétudes que j'en

éprouve du même genre, pour mon père dont la santé est assez compromise par les

travaux auxquels il ne se trouve pas d’âge à renoncer.

J'aurai, sans doute,

à mon prochain voyage chez moi, quelque chose à faire sur ce point. J'ai bon

espoir, et j'espère aussi que l'état de santé dans lequel vous avez trouvé votre

mère, tient beaucoup plus aux derniers jours de la mauvaise saison qu'à une

vieillesse qui peut encore se prolonger quelques années, entourée et consolée

par ces soins affectueux qui prolongent la vie en la rendant douce à porter. Nos

craintes sont toujours en raison de nos affections, et je prends plaisir à

penser que votre sollicitude s'exagère la réalité.

Vous me parlez longuement de mon voyage, et avec des paroles qui m'ont fait du bien. Je suis fort triste en ce moment, triste de l'échec le plus sensible que j'aie éprouvé depuis des années. Mon voyage en Orient est différé, me dit-on, de neuf mois environ ; mais, après ce qui s'est passé, quel fonds faire sur des assurances verbales ? Je m'y raccroche cependant, mais avec défiance, et en m'occupant des autres choses qui peuvent me servir. J'ai renoncé aux deux voyages d'Afrique, peu attiré par leurs conditions actuelles, qui soit inférieures.

J'entre parfaitement dans les excellentes choses que vous me dites, tout en vous demandant à m'expliquer sur certains points où j'ai trouvé prise à de petits malentendus. Vous ne comprenez pas mon impatience, à mon âge, chère Madame ; je dépasse trente ans, et depuis dix ans environ que je donne des espérances, je trouve ridicule de ne donner que cela. Je serais plus patient si on me garantissait encore dix ans assurés (j'espère bien atteindre le XXème siècle, mais je ne suis pas sûr d'une année). La bienveillance de mes amis et de mes confrères a tiré sur moi une traite qu'il est de ma dignité d'acquitter... Donc, mon échec modifie mes plans d'emploi de ma fin d'année. Je vais partir pour Nantes où se tient le Congrès des Sociétés savantes de France, ensuite je me rendrai en Angleterre, où j'ai des documents à recueillir. A mon retour, je compte rester trois mois en Bretagne pour travailler avec ardeur sur les documents que j'aurai rapportés de Londres, d'Oxford et du Congrès de Nantes ».

Cette lettre se terminait par ces boutades humoristiques :

« Madame Michelet a reçu philosophiquement l'affreuse nouvelle de la triste fin de Pluton. Elle m'a avoué que ce malheur qui l'aurait affectée il y a deux ans, lui est moins sensible aujourd'hui après une séparation déjà ancienne. Je soupçonne un animal de rouge-gorge, insolent, querelleur et estropié, d'être le remplaçant de Pluton, et cela ajouté à la haine que m'inspire cet oiseau. Je suis heureux de constater que depuis huit jours, il commence à céder le terrain à un gros hanneton que Mme Michelet nourrit, blanchit, dorlote, et surtout étudie, ce dont ce coléoptère, qui risque de se voir imprimé dans six mois, n'a pas l'air de se douter.... Les enfants sont très-gentils, mais on devrait bien ne les avoir qu'à quatre ans bien sonnés ».

Si M. Fortoul n'avait voulu engager ni l'avenir, ni même le présent, il en fût de même de son successeur, M. Rouland qui, sur la recommandation de l'Académie des Inscriptions, chargea Lejean, mais à titre gratuit, d'une mission ayant pour objet des recherches géographiques et ethnographiques en Moldavie, en Valachie et en Bulgarie.

La condition de gratuité. n'arrêta pas Lejean. Il était si impatient de visiter l'Orient, qu'il n'hésita pas à consacrer à son excursion le montant du prix que lui avait décerné l'Académie et les économies provenant de son emploi dans les bureaux de l'exposition.

Parti de Paris, le 8 avril 1857, il nous écrivait de Bucharest, le 17 mai, une longue lettre d'où nous extrayons les passages suivants :

« Le jour même de mon départ, je recevais votre bonne et longue lettre, et j'y répondais en vous envoyant le livre que vous demandiez. L'avez-vous reçu ? Le soir, je prenais la route de Bucharest par la Belgique, l'Allemagne du Nord, la Bohême, l'Autriche ; quel détour ! J'ai vu Cologne, Hanovre, Leipzig, Dresde, Prague, Vienne. J'ai vu.... (Quand aura-t-il tout vu ?) Eh bien ! J'ai vu à Vienne deux Juives d'une beauté renversante. Je n'ai pas été renversé ; mais, étant resté quelque temps à les admirer, et ayant entendu un monsieur qui les accompagnait, prononcer le mot Bucharest, j'ai lié connaissance avec ce monsieur (pas avec les demoiselles, hélas !) qui était leur frère. Il allait en Valachie, où il est négociant. C'est un jeune homme de vingt-quatre ans, parlant six langues, d'une obligeance exquise ; nous nous sommes liés très-fort, il m'a rendu mille services. Un hasard heureux ayant fait que nous nous arrêtions aux mêmes points, nous ne nous sommes pas quittés. Il a des sœurs mariées un peu partout, de sorte qu'il me pilotait gracieusement dans beaucoup d'intérieurs israélites. J'ai pu revenir ainsi sur bien des idées fausses à l'égard des Juifs. Je n'aurais pas cru que l'esprit de famille fût aussi vif parmi eux. Dès qu'on a franchi le seuil de ces maisons à porte basse, lourde et misérable, derrière laquelle ils semblent se retrancher contre la jalousie et la cupidité, on passe dans une maison à style mauresque, légère, aérée, dans un salon rempli de fleurs et entouré de divans, où une jeune femme, d'une beauté délicate et sévère, vient vous offrir sur un plateau le café ou les doulcheatz d'usage, que vous acceptez en portant, la main au front en guise de salut. Du reste, cette hospitalité n'est pas particulière aux Juifs ; elle est générale dans ce pays-ci avec quelques variations : ainsi, chez les Serbes, un visiteur célibataire ne voit pas les dames de la maison, tandis que chez les Valaques, ce sont surtout elles qui font les honneurs de la casa.

J'ai donc parcouru l'Allemagne du Nord, vu les fêtes de Pâques à Vienne, et pris à Pesth le bateau du Danube. C'est ainsi que j'ai traversé la Hongrie, vrai vestibule de l'Orient. Le fleuve coule entre la rive occidentale, couverte de villages et de cultures, et la rive orientale, la la fameuse Putza, immense plaine d'alluvion, où l'on ne voit guère que quelques troupeaux conduits par des bergers à cheval — Hungari calcati nascuntur — « les Hongrois naissent tout éperonnés », dit un proverbe du pays.

Ces Hongrois sont vraiment une belle race, tournure fière, aspect un peu sauvage avec leurs moustaches sans fin. Il n'est pas jusqu'à leurs bœufs qui n'aient des cornes d'une longueur... ! Le costume des paysans a deux couleurs : le blanc et le noir ; et a de grands rapports avec ceux de nos Bretons du centre du Finistère, vers Brasparts, où sont les pillawers ; mais il y a de plus chez les Magyars, un grand manteau blanc : le pantalon est quelquefois très-étroit, quelquefois (surtout dans la plaine) tellement large, qu'il ressemble à un jupon.

J'ai débarqué à Semlin, dernière possèssion autrichienne, dans l'intention de passer à Belgrade que je voyais en face, le Danube entre nous deux. J'y ai passé en un quart d'heure ; trajet fort court, où j'ai vraiment franchi la limite des deux mondes. Comme c'est bien l'Orient, que cette ville à la fois serbe, turque et juive ! Au débarqué, je me trouve en face d'une espèce de bandit, vêtu en paysan aisé, avec une ceinture ornée d'une ferraille suffisante, au besoin, à défendre un fort détaché. Ce brigand pittoresque est un gendarme serbe qui me demande mon passeport. Le reste à l'avenant.

Belgrade est une ville médiocre comme étendue et comme population. Elle n'a pas plus de 21,000 habitants, dont 15,000 Serbes. La citadelle est aux Turcs, qui fournissent des troupes aux portes de la ville ; satisfaction innocente et qui ne tire pas à conséquence, car les Serbes sont bien là chez eux et y font tout ce que bon leur semble. La ville est sans monuments ; églises et mosquées sont modernes ; les ruines du palais du prince Eugène sont les seules antiquités du pays.

Les Serbes sont un peuple agricole et pasteur, et leurs villes existent à peine ; cependant à Belgrade, il y a un mouvement littéraire remarquable, et dont je voudrais vous parler si le loisir ne me manquait.

Je vous avouerai que je suis fanatique de la Serbie, où j'ai passé huit jours. Comme pays, comme race, comme individus, comme État politique et social, ce petit pays, qui peut équivaloir à sept ou huit départements français, est vraiment un modèle. Vous savez que la Serbie est libre, bien que les Turcs aient conservé la citadelle de Belgrade. Le gouvernement est représentatif. Le chef de l’Etat est un hospodar (prince) de la famille de Kan-George, le libérateur. Il y a un Sénat nommé par le suffrage le plus large, et les paysans forment dans ce pays agricole une partie considérable de ce Sénat. L'impôt est très faible ; l'instruction publique est énormément développée, le paupérisme est nul, car tout le monde trouve du travail. Depuis que le pays est libre, tout le monde est armé ; chaque maison doit avoir tant de fusils, de pistolets, de kandjars, etc; inspections et exercices à des époques fréquentes ; et, quand le tambour bat, on a sous les armes 120,000 hommes qui ne sont pas à dédaigner. J'ai pu les comparer sur place aux troupiers turcs, et je puis vous affirmer que ceux-ci ne brillent guère à côté. Vraie liberté, car chacun fait ce qu'il lui plaît, à condition de ne pas nuire aux autres ; vraie égalité, car tous ont les mêmes droits civils ; pas de classe privilégiée, pas de servilité ; vraie fraternité enfin, car l'esprit familial et national y a une force inouïe, et il n'y a pas de haine de classe, puisqu'il n'y a pas de riches et de pauvres, mais des gens aisés et des travailleurs aspirant à le devenir. Pour dernier trait, la moralité est telle que, l'an dernier, le nombre de naissances illégitimes, à Belgrade, a été de 8, et dans la province du même nom, 0.

Ma curiosité, pleinement satisfaite sur Belgrade, je suis retourné à Semlin reprendre le paquebot, et en un jour et demi, je suis arrivé à Giurgewo. Je vous ferai grâce des rives du Danube. Elles sont pourtant admirables, principalement jusqu'à Widdin, car au-delà elles s'aplatissent, et si le fleuve y gagne comme majesté, il y perd comme encadrement.

J'ai passé dans l'après-midi les fameuses Portes-de-Fer : c'est un rapide qui doit être très dangereux pour la petite navigation, mais le vapeur se joue de cet obstacle. A Turnul-Severino, j'ai pu admirer les ruines du pont de Trajan ; et je dis admirer, car il a fallu une forte main pour jeter un pont sur un pareil fleuve.

Il faisait nuit quand nous avons passé à Widdin et à Kalafat ; c'est dommage, j'aurais aimé à voir tout cela, le sérail du pacha de Widdin sur le bord du fleuve, et ces champs de bataille où, entre Turcs et Moscovites, a commencé.

Cette lutte d'Orient, terminée à Sébastopol. Plus loin, nous apercevons Nicopolis, et débarquant à Giurgewo, où l'on s'est encore assez bien battu en 1854, j'ai gagné de là Bucharest par terre, à travers une contrée presque déserte, misérable ; par ci, par là, quelques puits et quelques amas d'informes cabanes. Bucharest fait une heureuse diversion à ce triste aspect : figurez-vous une ville de 130,000 âmes qu'on ne peut voir que quand on y entre, tant elle est enfouie dans un fouillis d'arbres et de vergers qui la rendent ravissante à la vue. En effet, à part un corps assez maigre et de très-longs bras, comme l'araignée, Bucharest se compose de machalas ou quartiers extérieurs groupés autour de 107 églises ; c'est-à-dire, que chaque maison est le centre d'un enclos, jardin ou verger, et le tout forme des agglomérations ravissantes. J'ai loué pour six mois la moitié d'une villa de ce genre, l'autre moitié était habitée par une famille de petits boyards, excellentes gens dont je suis le commensal moyennant un arrangement des plus commodes, et qui m'entourent de soins et d'attentions. J'y goûte le plaisir de travailler en paix, d'avoir à mon gré trois choses que j'adore soleil, ombre et verdure, une véranda pour prendre le frais quand je veux... J'ai trouvé ici une masse de documents dont je tire grandement parti. Rien que ce que j'ai déjà réuni suffirait pour honorer ma mission ; ainsi, soyez rassuré sur ce point.

Je pars demain pour une excursion en Turquie, où je passerai huit jours entre Routschouk et Tirnova. J'abrègerai, car j'apprends par le consul et les journaux que la route est salie de brigands. Si cela est, le pacha de Routscliouk en sera quitte pour me prêter des gendarmes. Après ces huit jours, je reviendrai à Bucharest, d'où je passerai en Moldavie et à la nouvelle frontière, et de là, s'il se peut, dans la Dobrudja ; mais je n'ai pas encore de parti pris. La saison, du reste , rend la position de Bucharest très salubre, et je me porte à merveille.

Que vous dirais-je de ce peuple ? Quelque bien et beaucoup de mal. Plusieurs qualités françaises : l'amabilité, la sociabilité ; comme défauts, une servilité énorme dans tontes les classes, et, dans l'aristocratie, l'immoralité des femmes. J'oubliais aussi deux choses un patriotisme ardent, prêt à tous les sacrifices, et peu de constance dans les affections de famille ou autres. Puis, je ne trouve pas que ce soit un peuple brave quelques hommes savent risquer leur vie, mais ils sont rares, et ils ont beau mépriser les Grecs et les Serbes, ces deux peuples ont sur eux l'avantage de savoir pro patrià mori. « Je déteste les Grecs, me disait l'émigré valaque Bolliac, mais ils valent bien plus que nous ; ils sont une nation ! ».

Physiquement, c'est une race admirable que les Valaques. La beauté, qui est l'exception en France, est ici la règle. Aussi, les yeux finissent presque par se blaser. Quand on a vécu au milieu du fracas ridicule des toilettes parisiennes, des crinolines, des chapeaux invisibles et de tout ce joli prétentieux, on admire avec un bonheur inouï la grâce orientale et la sévère poésie des costumes roumains, juifs, serbes, bosniaques, bulgares ; ici, la femme du plus pauvre ouvrier, assise, le dimanche, à la porte de son petit jardin, en robe de borandjik (soie crue), ou en peignoir lamé d'argent, avec un collier de ducats, et coiffée de ses longues tresses noires mêlées de jasmins, vous fait rêver de Diane ou de Polymnie. Ici, rien n'est commun ; c'est souvent barbare, mais cette barbarie est noble comme tout ce qui est la nature… ».

A cette lettre succéda la suivante, datée de Bucharest, le 2 juillet 1857 : « Depuis ma lettre du 17 mai, il y a eu un changement dans ma situation. J'ai fait un voyage en Turquie, excursion de quinze jours, fructueuse sous bien des rapports, mais du reste assez ruineuse. Il. est vrai que je voyageais en prince, avec mes gens, drôles de types. Ce qu'il y avait de curieux, c'étaient encore mes zaptiés (gendarmes irréguliers) que les pachas me prêtaient : Turcs fort pittoresques, vêtus dans le vieux goût, turban, large pantalon brodé, veste idem, ceinture avec toute l'armature obligée et le tchiboucq en guise de carabine. Ces braves gens me gardaient et me témoignaient zèle et courtoisie et recevaient sans observations mes batchick (gratifications, peu ou beaucoup). En revanche, un suroudji (postillon), Tzigane à face d'acajou, toujours enveloppé dans son immense ceinture rouge, n'était jamais content. J'ajoute à ce portrait celui du kiradji (courrier). Panaioti, bulgare chrétien, farci de signes de croix, maître fripon, soigneux de moi, du reste, me faisant des comptes d'apothicaire. A Roulschouk, j'eus une tentation de me plaindre au pacha qui lui aurait fait donner cinquante coups de bâton pour me faire plaisir, mais je suis parti trop rapidement. Ce pacha lui-même était un singulier type : grand seigneur, très-bonnes manières, me répétant plusieurs fois qu'il était civilisé et noble, pas comme un tas de porte-pipes de la veille dont on fait des visirs du lendemain. Seulement, ce fils d'Osman, si civilisé, faillit assommer sous mes yeux un malheureux domestique pour une faute des plus légères.

Au tiers de ma route, je trouvai les zaptiés un peu chers, et je m'en passai. Le dernier que je lâchai à Bjela, avait un air narquois qui me déplut, car nous allions entrer dans une grande forêt et l'on parlait de brigands. Que Dieu me pardonne mes soupçons ! mais, dans ce pays, gendarmes et brigands ne sont pas aussi ennemis qu'il le fraudrait. J'avais passé une nuit, à Bjela, j'avais fait sensation, on pouvait avoir monté un coup. J'arme mes deux pistolets, et je me lance dans la forêt suivi du suroudji (pour comble de chance, je venais d'humilier cruellement ce sire, à propos d'une proposition malhonnête et trop turque qu'il m'avait faite). J'en fus pour mes frais de bravoure : pas un chat, mais deux superbes tortues, grosses comme des plats à barbe. J'avais envie de les capturer pour orner votre chambre aux bêtes (celle où je couche quand je vais chez vous), franchement c'était trop lourd.

Délivré dos brigands, je continue ma route , sans grands accidents. A Kotschilan, on refuse de me loger, mais je fais la grosse voix. Je montre mes lettres pour Osman-Pacha, kaïmakan de Tirnova ; le cachet turc fait merveille, on me loge à la bulgare. Quand on voyage en Turquie, voici comme on loge : on arrive à sept ou huit heures du soir au village ; on s'adresse au maire (tcharbadji), littéralement soupier, car il est censé veiller à ce que le voyageur ait sa soupe et le logement. Ce municipal vous loge chez un paysan qui s'occupe de vos chevaux, la ménagère balaie la terrasse, y étend une natte, un tapis, des coussins, vous vous installez en attendant le souper. Les importants du village viennent vous y voir, causer de Stamboul et de Franghistan. Puis la femme ou la fille du logis vous verse de l'eau sur les mains, apporte un grand plateau de bois sur lequel est le souper, composé de pain fraîchement cuit et tout chaud, pas trop mauvais, de soupe, d'œufs au plat, d'une sorte de pâtisserie et de yaourst (gros lait) jamais de viande. Puis, vous vous roulez dans votre couverture de cheval, et vous vous couchez sur le tapis. S'il fait mauvais temps, tant pis pour vous ; s'il y a des puces (il y en a toujours), tant pis encore. Le matin, on déjeune à peu près de même, car on ne mangera pas avant le soir ; on monte à cheval, on part, et votre hôte vous donne au diable, car vous avez dérangé son monde, et consommé ses denrées et son fourrage, sans payer un sou, vu que c'est un chrétien, un raya. Moi, je payais, de sorte que ces bons Bulgares me prenaient pour un gospodin inglis (un seigneur anglais) et me baisaient les mains ; les Turcs me regardaient, je crois, comme un niais, de payer quand je pouvais m'en dispenser ».

La lettre adressée de Bucharest, le 10 juin 1857, à Mme Souvestre, ajoute, sur les mœurs

orientales, quelques détails intéressants :

« CHÈRE MADAME,

Au retour

d'un voyage en Turquie je trouve votre longue lettre. Vous êtes bien bonne

d'avoir compris que, si une lettre me fait du bien, c'est en raison directe de

son étendue. Elle m'a fait songer, ce qui n'est pas toujours un bien pour moi.

Vous aviez l'attention délicate de vous enquérir de ma santé, de ma situation.

Ma santé n'a cessé d'être bonne, et ma situation doit me satisfaire. Il est

vrai que je songe qu'on m'a promené, à Paris, deux ans pour ne me rien donner ;

qu'on a cru me rendre un grand service en me donnant, un titre gratuit en

échange de découvertes réelles à faire ; que ce titre même m'oblige à une tenue,

et me défend certaines ressources, de donner des leçons, par exemple ; que 1,000

francs pris à propos sur la Caisse des Missions me sauveraient du désagrément de

manquer le plus précieux de ma mission, mon voyage dans la haute Albanie ; que je

n'aurais pas ces 1,000 francs, mais qu'on en trouvera probablement 15,000 pour

un petit monsieur chargé d'aller chercher des monuments grecs dans la Corse

ou dans la Martinique ; que, quand j'ai gagné quelques ducats à Bucharest, il

faut que j'aille les dépenser sur la rive droite ; et quand ils sont mangés, je

revienne travailler de nouveau pour les dépenser encore ; qu'il faut

cependant que, pour tous ces Valaques, j'aie l'air d'avoir les poches remplies

de l'or officiel, parce que si on me soupçonnait de n'être que ce que je suis —

un voyageur résolu et marchant soutenu par ses propres ressources et non par

celles de l'État — je serais perdu aux yeux de ces gens et un peu à ceux des

trois-quarts de mes compatriotes ; que grâce à tout cela, une mission de six

mois se réduira, comme travail effectif, à deux, et qu'au retour, il ne manquera

pas de gens pour dire : « Voilà donc ce qu'il a fait en six mois ? » Je songe à

cela, et ce n'est ni gai, ni sain, ni brave ; et le travail en souffre, ce qui

ne vaut rien. Car enfin, si je fais un livre utile, qu'importe au lecteur par

quelles ressources je l'ai pu faire, et comment j'eusse pu mieux faire ? L'homme

n'est qu'un accident d'un jour, mais la science est une grande chose éternelle.

Je suis heureux ici. Du travail, de bonnes relations, un pays que j'aime assez. De quoi vous parlait ma lettre ? Des Valaques ? Quelle singulière nation ! Des enfants qui se croient des hommes, mais du moins des enfants sympathiques. Les Serbes, que j'admire bien davantage, sont dignes, mais un peu roides. Les Roumains sont les Français du Danube, avec une certaine ingénuité en plus ; seulement ils tiennent à ne pas être ingénus. Leur cordialité est charmante et leur dévouement sincère. Le sentiment ne leur manque pas ; c'est la solidité, le sérieux, la moralité qui leur manquent. Je leur dis quelquefois : « Vous êtes enfants et déjà vous êtes vieux et gangrenés jusqu'à la moelle ». Ils répondent « C'est le fait des Fanariotes ». « Eh ! morbleu, laissez-là les Fanariotes, et, corrigez-vous ! ». J'aime quelques individus, mais pas la masse. Il m'a paru que les paysans valent mieux, si affaissés qu'ils soient ; quant à l'aristocratie, c'est une étable d'Augias. Entrez dans un salon, et vous pouvez dire tout d'abord neuf sur dix de ces hommes sont des voleurs ; neuf sur dix de ces femmes sont..... ou le seront. Une frivolité, une légèreté, une paresse, un luxe inouïs, et, pour suffire à des dépenses folles, des ressources honteuses ou l'exploitation impitoyable du klakasch, (paysan corvéable). Il est vrai que la boyarie confiant aux Tziganes bohémiens « l'éducation de ses enfants et la conduite de ses voitures, » on voit d'où sort chaque génération. Et pour les jeunes filles, on a de plus la gouvernante française et surtout allemande, c'est-à-dire le plus souvent une aventurière qui a beaucoup souffert. Le romanesque exagéré et sans grandeur des jeunes roumaines me semble venir en grande partie de là. Vous me direz que la mère...., mais la mère a bien autre chose à faire ; et les bals des Ghika, des Ribesco, des Cantacuzène, des Troubetskoï, des Floresco, que sais-je ? Ne faut-il pas veiller à ce que les succès d'intérieur ne fassent pas « maigrir les plus belles épaules de la Valachie ? » (Historique).

Je croyais les Valaques au moins braves erreur. Ils vous digèrent un affront avec un stoïcisme superbe et puis, ils disent « Donnez-nous des fusils ! » — « Qu'en feriez-vous, mes enfants ? ». On vous en donnera, des petits couteaux pour les perdre. Cependant le peuple, sous l'uniforme, fait un bon soldat : on a vu, en 1848, les pompiers de la caserne Spiro se défendre cinq heures contre l'armée turque, prendre deux canons, tuer un pacha et trois cents hommes, en perdant eux-mêmes quarante-sept des leurs. Comme patriotisme, j'apprécie davantage les Valaques ; c'est le sentiment le plus vivace en eux. Il y a ici, non pas seulement des individus, mais des familles entières dignes de la vieille Rome, les Golesco, par exemple. La vieille Mme Golesco , la kokona mare, mère de cinq proscrits, sans compter ceux qui pourraient l'être, est vraiment la mère des Gracques. Je ne sais pas s'il y a des Valaques qui risqueraient leur petit doigt pour leur père, mais pour la Roumanie, la plupart joueraient leur tête, et mieux, leur fortune. Singulière race, et qu'on aime pourtant !

Mais de quoi vous ai-je parlé près de trois pages ? Je reviens de Tirnova. J'avais passé quelques jours à Routschouk, d'où je me suis mis en route, le 31 mai, pour les Balkans. Près Samovoda, sur la Jantra, je rencontre un convoi escorté par les Arnautes les plus pittoresques et les plus brodés qu'on puisse voir : c'était un harem en voyage, je crois. Une manière d'eunuque jette un cri ; ces dames, — quinze ou seize, empilées dans quatre arabats — se voilent précipitamment ; je passe au pas, et j'inspecte le chargement féminin. Une n'était pas voilée, elle l'était même trop peu ; du front à la ceinture, elle n'était guère plus vêtue que la Vénus de Milo ; il faisait si chaud ! type grec, quatorze ans au plus, et ravissante. Une heure après, j'étais à Tirnova, la plus belle chose que j'aie vue de ma vie. Entassez sur un rocher haut comme le Jura et bien plus escarpé, baigné de trois côtés par une rivière, une ville de 30,000 âmes groupée autour d'un pic verdoyant appelé le Kartal (en turc, les aigles) — véritable nid d'aigles en effet — vous aurez cette vieille capitale des rois bulgares. J'y ai été reçu à bras ouverts, comme si j'avais été un commissaire français ; si les cloches n'ont pas sonné pour moi, c'est que, d'abord, il n'y a ni cloches ni églises apparentes dans la tolérante Turquie ; les vieilles basiliques chrétiennes ont été transformées en mosquées. Les Bulgares n'ont rien de saillant, types intelligents et sérieux plutôt que beaux. En revanche, je n’ai rien vu d'aussi charmant que les jeunes filles bulgares, soit à Routschouk, soit à Tirnova ; beautés moins matérielles et moins Junons que les Roumaines, mais bien plus intelligentes ; elles n'ont rien de l'indolence superbe et un peu bestiale qui vous impatiente dans les femmes d'Orient après les premières minutes accordées à l'admiration ».

Les deux lettres de Lejean à MM. Ernest Desjardins et Jomard (Bulletin de la Société de Géographie, 4ème série, t. XV, pp. 99-116), la première de Bucharest, le 11 juin 1857, la seconde de Jassy, le 12 août suivant, nous font connaître le degré d'avancement successif de ses travaux. Ils l'avaient conduit à reconnaître que la carte de la Moldavie, de Kiépert, bien que supérieure à celles qui l'avaient précédée, était cependant assez souvent erronée pour la Turquie d'Europe proprement dite (la Bosnie exceptée ) comme topographie et surtout comme orographie. Il entreprit de la réédifier, et traita, dans ce but, le 21 août 1857, avec les libraires Codresso et Petrini, de Jassy, de l'exécution d'une carte de la Moldavie, en neuf feuilles, comprenant les nouvelles acquisitions et les plans particuliers de Jassy et de Galatz. Ses honoraires furent fixés à 2,000 francs, dont 800 lui furent payés à Bucharest, après le levé de la carte, et le reste à Paris, quand elle aurait été gravée. Cette bonne aubaine lui permit de se donner le luxe d'un cheval avec bride, selle, etc., et de faire dans la Turquie centrale une excursion, d'où il rapporta, à défaut d'idées turcophiles, ce qui valait mieux , les matériaux de la Carte ethnographique de la Turquie d'Europe, qu'il publia plus tard dans un des cahiers supplémentaires de Mittelungen, du docteur Petermann, de Gotha, sous ce titre : Ethnographie de la Turquie d'Europe, Gotha, Justus Perthes, 1861, in-4° de 38 pages compactes, à deux colonnes, contenant, l'une le texte français, l'autre une traduction en allemand. Malgré quelques erreurs qu'il se proposait de corriger, ce Mémoire en dit plus sur la question d'Orient que bien des volumes. Quant à la carte, ses teintes nettement tranchées, font ressortir le rôle forcément assigné aux diverses populations vassales de la Turquie, en cas de conflit entre elles et leur suzerain. Les évènements dont l'Orient est en ce moment le théâtre, le démontrent.

Lejean s'était abusé sur le chiffre de la dépense de son voyage. En se refusant à user pour lui et son escorte du privilège, non-seulement de ne point défrayer cette escorte, mais encore de la faire nourrir et héberger, comme lui-même, par les rayas, sans bourse délier, il s'était mis dans un grand embarras d'où le fit sortir l'à-compte payé à Bucharest, et qui lui suffit tout juste jusqu'à son arrivée à Paris, le 15 décembre 1857 ; il ne lui restait plus que vingt centimes. Sa collaboration au Magasin pittoresque et des travaux exécutés pour divers éditeurs, le remirent à flot et lui permirent, en attendant une nouvelle mission, de préparer, d'après le conseil de M. Guignaut, sa thèse pour le doctorat, thèse qui devait faire l'objet d'une étude sur la géographie comparée de la France.

Mais la thèse fut promptement laissée de côté. M. Rouland le chargea, le 12 août 1858, de recherches géographiques et ethnographiques dans la haute Bulgarie, la haute Albanie et le Monténégro. « Je ne doute pas, Monsieur, lui écrivait le Ministre, du succès et des heureux résultats des nouvelles investigations que vous allez entreprendre. J'en ai pour garant l'intéressant rapport que vous m'avez adressé relativement à votre voyage de l'an dernier dans les principautés danubiennes.

Pour vous faciliter ce but autant qu'il est en mon pouvoir, j'écris aujourd'hui même à M. le Ministre des Affaires étrangères et le prie de vous donner une lettre de recommandation aux agents diplomatiques des contrées que vous devez visiter, etc. » — L'appui officiel dont il est question dans cette lettre fut refusé, en raison de la situation politique du Monténégro et des provinces avoisinantes de la Turquie d'Europe. Le Ministre des Affaires étrangères pensait que, dans le Monténégro particulièrement, la présence d'une personne chargée d'une mission aurait des inconvénients qu'il importait d'éviter dans un moment où les grandes puissances s'occupaient du règlement des affaires de ce pays.

Ce refus de lettres l'accréditant près des consuls français n'arrêta pas Lejean. Comme la précédente, sa mission devait être gratuite, mais le Ministre revint, croyons-nous, sur sa première décision et alloua à son délégué une indemnité de 20 francs par jour. Parti de Paris, au mois d'août 1858, Lejean y rentrait dans les premiers jours du mois d'octobre suivant, rapportant force matériaux, dont une partie a servi au récit qu'il a fait de sa mission dans le Tour du Monde, auquel il collabora dès la fondation de cette importante publication en 1860, et où ce récit, approprié à l'esprit et au cadre du recueil, a été inséré, avec neuf vues et une carte du Monténégro, dans les livraisons 5, 6 et 19, sous ces titres : Voyage en Albanie et au Monténégro, — Voyage en Herzégovine. Dès son arrivée, la Revue contemporaine lui demanda une série d'articles qui, avec sa collaboration au Magasin pittoresque et la mise en œuvre des matériaux recueillis dans le cours de sa mission, furent sa principale occupation jusque vers la fin de 1859.

Dans l'intervalle, un de ses amis les plus dévoués, M. Ernest Desjardins, l'avait présenté à une dame aussi distinguée par l'esprit que par le caractère, Mme Hortense Cornu, filleule de la reine Hortense. Mme Cornu, qui n'approuvait pas de tous points la politique impériale, avait fait de ses salons un terrain neutre où se rencontraient, chaque dimanche, des personnes accueillies uniquement pour leur mérite scientifique, artistique ou littéraire. Très dévouée néanmoins au fils de sa marraine, elle exerçait sur lui une influence devant laquelle pâlissait celle des personnages officiels les plus autorisés, et qu'elle s'empressait de mettre au service de toute idée, de toute entreprise généreuse. Plus elle avait connu Lejean, plus elle l'avait apprécié. Elle aurait voulu qu'il eût occupé un emploi. Lejean était rétif. Ce qu'il préférait à tout, c'était une mission eu Afrique, dont il rêvait depuis longtemps, séduit qu'il était par la perspective d'attacher son nom à la découverte des sources du Nil. Effrayée des dangers qu'il voulait, courir, Mme Cornu ne céda qu'à ses instances réitérées en sollicitant de l'Empereur la mission qu'il convoitait. Cette fois encore, et bien injustement, les amis ne ménagèrent pas les récriminations. Lejean n'était rien moins qu'un renégat, un transfuge. De part et d'autre, rien n'avait motivé ces qualifications, où l’odieux le disputait au ridicule. Lejean avait cru avec raison que la science et la politique sont deux choses qui peuvent, qui doivent même rester étrangères l'une à l'autre, et séparant le souverain du Mécène, pour qui il eut toujours une profonde reconnaissance, il conserva intactes ses opinions [Note : Ces opinions ne se faisaient jour que dans des épanchements intimes. Mais après la bienveillance dont il avait été l'objet de la part de l'Empereur, il ne se croyait pas le droit de les divulguer. Il y aurait eu, à ses yeux, inconvenance, ingratitude même. Témoin ce passage de sa lettre du 30 mai 1868 à Mme Souvestre : « Vous savez qu'on aime à faire en soi-même des livres qu'on n'écrit jamais. Le mien, c'est La Fin d'un Empire, — Le Tableau des dernières années de l'Empire byzantin. — Le livre est tout fait dans ma tête, mais je n'en écrirai pas une ligne, parce qu'il aurait un succès d'arme de guerre, genre de succès funeste à la vraie science »]. En cela, du reste, il fut à l'aise, car il ne lui fut jamais demandé compte, ou, ce qui vaudrait peut-être mieux encore, elles n'empêchèrent pas l'Empereur, s'il les connaissait, d'approuver, avec des signes réitérés de bienveillance, le plan de son voyage, dans une audience qui se termina pas ces paroles : « Partez, Monsieur, l'argent ne vous manquera pas ». Il ne manqua pas en effet.

Parti de Paris dans les premiers jours de janvier, il nous écrivait le 17 d'Alexandrie d'Egypte « Je suis pour quelques heures encore à Alexandrie d'où je pars pour le Caire, duquel Caire je pars vers le 1er février pour le Haut-Nil. J'ai reçu des fonds et une mission pour aller aux sources du Nil, et le jour que votre lettre m'arrivait, je quittais Paris pour Marseille. Je serai probablement à Khartoum vers le 20 mars au plus tard. J'y organiserai une expédition. Je suis seul chef, et le gouvernement français demande pour moi au gouvernement égyptien tout l'appui possible, c'est-à -dire des hommes. Au pis aller, je serai quitte pour les payer. Je suis bien armé, j'ai des bibelots pour les négrillons, des verroteries, etc., et si cela ne suffit pas, j'ai un revolver superbe que je vous montrerai au retour. Croyez que je n'en abuserai pas ».

Le 20 janvier 1860, il était au Caire d'où il adressait, le 4 février, la lettre suivante à Mme Souvestre :

« CHÈRE MADAME,

Que Dieu vous garde des tentations de paresse que vous donne cette belle

Egypte. Depuis quinze jours que je suis au Caire, j'ai écrit une lettre, et

aujourd'hui pourquoi est-ce que je vous écris puisque je suis de mauvaise

humeur ? J'ai pris passage sur le Gabair, vapeur de la compagnie Medjidié qui

fait le service de la mer Rouge. Le gouvernement a happé le Gabair pour faire

une tournée dans les ports, et on me transborde sur l'Hedjaz qui doit partir le

6 mars. Voilà que le vice-roi veut envoyer en pèlerinage à La Mecque tout

son harem. Je serai donc le 8 à Suez ; le 16 — je l'espère — à Souakin ».

« 11 Février.

Je continue ma lettre à Suez, et je viens d'apprendre

qu'on partira peut-être le 14. Ces dames ne sont pas prêtes. Décidément, je ne

serai poli à bord que tout juste. La femme en Orient semble créée pour deux

choses : gêner et souffrir. La musulmane n'est guère qu'un paquet, et en dehors

de l'Islam, elle ne compte pas toujours pour grand'chose. Dernièrement, un

négociant, M. Weiss, demeurant rue Mouski, au Caire, père d'une jeune fille

de quinze ans environ, a eu l'idée de la mettre en loterie pour un mois, à 25

francs le billet, à 250 billets. Le gagnant a été un vieux turc si hideux que la

fille a refusé ; le turc a réclamé ferme et a fini par se désister, moyennant 500

francs. La loterie a été recommencée et le prix a échu à un français qui, au

bout du mois, a loyalement rendu Mlle Weiss à ses nobles parents.

Je suis arrivé à Suez par le chemin de fer qui traverse le désert. Ce désert est grand

comme deux de nos départements, et n'est pas tout-à-fait désert ; il y est poussé

deux arbres, et je vous prie de croire qu'on les voit de loin. Nous avons eu un

coup de simoun superbe ; le ciel et la terre étaient d'un rouge sinistre, les

tourbillons de sable enveloppaient le convoi qui passait dans l'espace comme un

convoi fantôme. Le train suivant est resté enterré dans les sables à mi-route,

la locomotive ensablée n'a pu ni avancer ni reculer, les poteaux du télégraphe

balayés comme des tiges de blé ; on est resté un jour et demi sans nouvelle du

train. J'ai couru par ma faute un autre petit danger. Ce matin j'ai voulu

traverser la mer Rouge à marée basse, et j'y ai réussi ; mais, au retour, la

marée est venue comme un fleuve, j'ai été surpris par les eaux à mi-chemin.

Aperçu par un batelier arabe que j'ai hélé, j'ai été recueilli par ce fils

d'Ismaël qui, au moment du sauvetage, a commencé par discuter avec

moi, au plus juste prix, le taux de l'opération, préalablement à tout.

Après discussion, ma vie ayant été estimée par moi 22 sous, par lui 30, nous

sommes tombés d'accord à 23. Je vais tous les matins flâner dans le désert, que

j'aime de plus en plus. Ne croyez pas que le désert soit monotone ; il a des

aspects, des détails, des épisodes qui ont un charme pénétrant pour un voyageur

passionné comme moi. Un détail vous dira à quel point Suez est enveloppé de

désolation ; l'eau y vient du Caire par le chemin de fer, comme train de

marchandises, et y coûte 1 fr. 25 les 40 litres.

Avant le chemin de fer, une

famille riche y dépensait 5 francs par jour pour l'eau ».

« Souakin, 5 Mars.

Je suis sur la frontière d'Abyssinie. Traversée heureuse, mais d'une lenteur

intolérable. J'ai logé, à Djedda chez un riche négociant dont la femme portait

un ravissant costume d'intérieur ; un peu décolletée seulement ; du front à la

ceinture, un collier à trois rangs de sequins pour tout voile ; causant

très agréablement, pelotonnée sur son divan, et l'orteil dans la main ; dévote

par dessus le marché. Elle était du Caire, et me parlait amèrement des dames de

Djedda, qui disaient d'elle : une femme du Caire, sauf votre respect. — Les

dames de Souakin sont des négresses fort laides, décolletées aussi, mais de la

tête aux pieds, et pommadées de beurre rance ».

Parti de Souakin, à dos de chameau, le 13 mars, Lejean, après s'être arrêté à Kassala, se dirigea vers Khartoum où il resta trois mois (mai-août). Pendant son séjour dans cette ville, il écrivit le 24 juillet 1860, à Mme Souvestre, la lettre suivante :

« CHÈRE MADAME,

Je viens de déchirer une lettre de quatre pages

très serrées. Quand on souffre, il faut le dire en deux lignes et pas en quatre

pages. Après cela, est-il bien vrai que je souffre ? Je combats, ce qui a bien

ses joies aussi quand on a raison. Un post-scriptum, que j'ai seul conservé,

vous dira en partie ce que c'est. Je suis tombé dans une ville de 40,000 âmes,

aimable et hospitalière à la surface, ignoble au fond. La traite des nègres la

plus éhontée alimente ce luxe, et quant à la moralité de l'ensemble, c'est une

moralité de négriers ; le vice grossier et cynique à faire rougir les lazzaroni ; à

la surface, une franc-maçonnerie, et sous tout cela, des gens qui passent leur

vie à se diffamer les uns les autres. Je ne voulais pas me mêler de leurs

vilenies ; mais mis en demeure de me prononcer sur la traite, d'appuyer ou

d'abandonner deux ou trois gens d'honneur qui m'avaient bien reçu et qui

résistaient à la gredinerie générale, j'ai fait mon devoir, et j'ai la guerre

avec la colonie, car ces messieurs ont la prétention d'être la colonie

européenne de l'Afrique centrale. Le pis, c'est que, contre cette coalition de

misérables, je ne sais trop qui osera ici me louer une barque et des hommes pour

continuer mon voyage. Du reste, vu la bravoure connue des négriers, je ne

cours aucun danger personnel, bien que ces messieurs sachent très-bien que j'ai

surtout poussé à un procès si grave qu'ils en sont venus, dans leurs petits

comités, à discuter leurs chances de bagne. Bon voyage ! Un mot qui vous peindra