|

Bienvenue chez les Liffréens |

LIFFRE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Liffré

La

commune de Liffré ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LIFFRE

Liffré vient peut-être du nom germanique "Liutfred".

La paroisse de Liffré semble avoir été érigée au début du XIIIème siècle, en même temps que Sérigné en La Bouëxière. Plusieurs prieurés s'y installent sous la protection des ducs. Il est à remarquer que les chartes assez nombreuses concernant les prieurés du Feu, de Champfleury et de Sérigné, tous situés sur le territoire actuel de Liffré, ne mentionnent même pas cette paroisse. On peut en conclure qu'au XIIème siècle, époque de la fondation de ces prieurés, la paroisse de Liffré n'existait vraisemblablement pas. Quand on considère, au reste, cette paroisse, encore aujourd'hui environnée des forêts de Rennes, de Chevré et de Sévailles, — forêts qui à l'origine ne devaient faire qu'un seul tout, — on comprend aisément qu'au moyen-âge le territoire de Liffré dut être tardivement érigé en paroisse ; on sait, en effet, qu'anciennement les forêts ne faisaient point partie des paroisses, étant considérées comme terres inhabitées.

Nous avons vu précédemment qu'il existait au moyen-âge une paroisse à Sérigné. Nous savons positivement que cette paroisse fut érigée au commencement du XIIIème siècle. Il se pourrait bien que l'érection de la paroisse de Liffré fût à peu près contemporaine de celle de Sérigné. Au XIIIème siècle, en effet, eurent lieu de grands défrichements sur la lisière des forêts environnant Rennes ; c'est alors que disparut la forêt de Mont-Mohon et qu'il fallut régler si souvent les devoirs respectifs des moines et des recteurs au sujet des dîmes novales recueillies sur les territoires conquis par l'agriculture. Quant à Sérigné, nous avons dit que sa paroisse disparut vers la fin du XVIème siècle et que son territoire fut alors réuni à celui de Liffré. En 1691 le recteur de Liffré, Thomas Constance, rendit aveu au roi pour neuf traits de dîme dont il jouissait en sa paroisse, savoir : le Bourg, le Breil, Launay, la Martouais, Colleray, Mordrée, la Plardaye, Fouillard et Champgiron. Son successeur, M. Bazin, déclara en que ses dîmes valaient 1 590 livres de rente et qu'il jouissait en plus de la chapellenie de la Benazerie, valant 80 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure).

Liffré est occupé comme l'abbaye de Saint-Sulpice, par les troupes françaises qui menacent Rennes en 1491 pour obliger la duchesse Anne au mariage avec le roi de France. La paroisse de Liffré dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes. Les Républicains y défirent les Royalistes le 5 juin 1794.

On rencontre l'appellation suivante : ecclesia de Liffreyo (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Liffré : Martin Ollivault (en 1592), Jean Perrin (en 1603), Thomas de Rollée (en 1622), Claude Picaud (en 1642 et en 1671), Thomas Constance (en 1691 et jusqu'en 1704), Guillaume Pezor (en 1704), Jacques Chesnais (1727-1735), Jean-Alexis Guignerot (1735-1759), Julien-François Coullon (1760-1770), Jean-Baptiste Minois de Valière (1770-1775), François-Joseph Bourdet (1776-1787), François Bazin (1787-1789 et 1803-1807), François Eon (1807-1822), François Vaugeois (1823-1878), François Gougeon (à partir de 1879), ....

Voir

![]() " Les

mémoires d'un prêtre breton, exilé pendant la Révolution française

".

" Les

mémoires d'un prêtre breton, exilé pendant la Révolution française

".

![]()

PATRIMOINE de LIFFRE

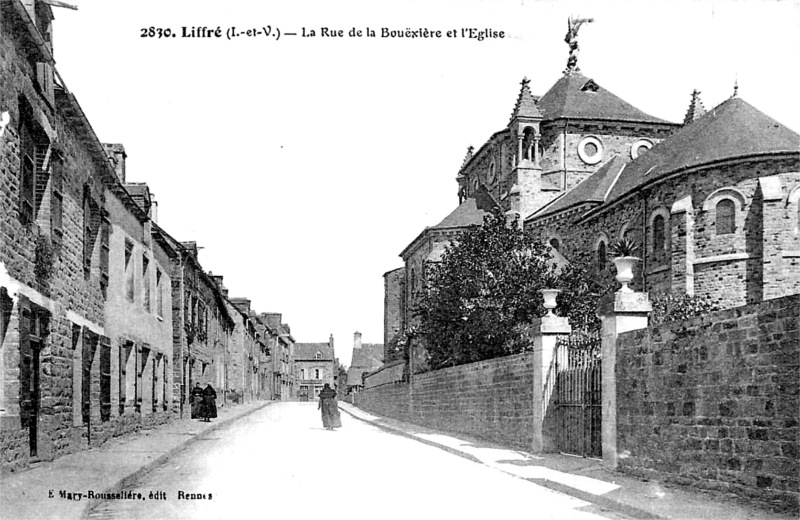

![]() l'église

Saint-Michel (1891), édifiée sur les plans des architectes Arthur Regnault

et Hyacinthe Perrin. Dédiée à saint Michel archange, l'ancienne église

de Liffré était une construction insignifiante dont les plus anciennes

parties ne semblaient pas remonter au-delà du XVIème siècle. C'était à

l'origine une simple nef, à laquelle ont été ajoutées deux chapelles en

1837. L'ancienne sacristie datait de 1623. On y voyait encore quelques

pierres tombales armoriées, entre autres celle de Jean Boullé, sieur de la

Gaillardière (XVIIème siècle), portant trois boules. Vers le

milieu du XVIIème siècle, Thomas de Rollée, recteur de Liffré, pria les

Dominicains de Bonne-Nouvelle de vouloir bien établir la confrérie du

Rosaire dans son église, et il y fit construire à cet effet une chapelle

qui a dû faire place à l'une des anciennes chapelles (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). On y trouvait autrefois des

pierres tombales appartenant à la famille Boullé, seigneurs de la

Gaillardière (XVIIème siècle). Le maître-autel à baldaquin date de

1891. La chaire date de 1891 ;

l'église

Saint-Michel (1891), édifiée sur les plans des architectes Arthur Regnault

et Hyacinthe Perrin. Dédiée à saint Michel archange, l'ancienne église

de Liffré était une construction insignifiante dont les plus anciennes

parties ne semblaient pas remonter au-delà du XVIème siècle. C'était à

l'origine une simple nef, à laquelle ont été ajoutées deux chapelles en

1837. L'ancienne sacristie datait de 1623. On y voyait encore quelques

pierres tombales armoriées, entre autres celle de Jean Boullé, sieur de la

Gaillardière (XVIIème siècle), portant trois boules. Vers le

milieu du XVIIème siècle, Thomas de Rollée, recteur de Liffré, pria les

Dominicains de Bonne-Nouvelle de vouloir bien établir la confrérie du

Rosaire dans son église, et il y fit construire à cet effet une chapelle

qui a dû faire place à l'une des anciennes chapelles (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). On y trouvait autrefois des

pierres tombales appartenant à la famille Boullé, seigneurs de la

Gaillardière (XVIIème siècle). Le maître-autel à baldaquin date de

1891. La chaire date de 1891 ;

![]() la

croix de Saint-Raoul (XXème siècle), située dans la forêt domaniale de Rennes ;

la

croix de Saint-Raoul (XXème siècle), située dans la forêt domaniale de Rennes ;

![]() la

fontaine Saint-Raoul (époque celtique), située dans la forêt domaniale de Rennes ;

la

fontaine Saint-Raoul (époque celtique), située dans la forêt domaniale de Rennes ;

![]() le

manoir Saint-Denis (1850) ;

le

manoir Saint-Denis (1850) ;

![]() la

maison "du relais du roi" (XVIème siècle), située au n° 4 rue de Rennes ;

la

maison "du relais du roi" (XVIème siècle), située au n° 4 rue de Rennes ;

![]() le

manoir de la Basse-Galinais (XVIème siècle) ;

le

manoir de la Basse-Galinais (XVIème siècle) ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Breil-Orond ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Breil-Orond ;

![]() 2 moulins

à eau : du Feu, de Liffré, Haut-Fourneau à Sérigné ;

2 moulins

à eau : du Feu, de Liffré, Haut-Fourneau à Sérigné ;

A signaler aussi :

![]() la

motte féodale (âge de fer – XIIIème siècle), située dans la forêt domaniale de Rennes ;

la

motte féodale (âge de fer – XIIIème siècle), située dans la forêt domaniale de Rennes ;

![]() l'ancienne

chapelle de l'Hermitage. Elle est mentionnée dès 1157 et semble avoir

été fondée par les ducs de Bretagne ;

l'ancienne

chapelle de l'Hermitage. Elle est mentionnée dès 1157 et semble avoir

été fondée par les ducs de Bretagne ;

![]() l'ancien

manoir de la Gaillardière. Le manoir possédait une chapelle privative

dédiée à Notre-Dame. Le 14 juillet 1721, Renée Le Pigeon, veuve de

Charles Leziart, seigneur du Dezerseul, sénéchal de

Saint-Aubin-du-Cormier, et habitant son manoir de la Gaillardière, fonda

des messes pour tous les dimanches et fêtes dans la chapelle de ce manoir,

dédiée à la Sainte Vierge. En 1772, le chapelain Antoine de Mareil étant

mort, Michel Leziart, seigneur du Dezerseul, présenta Jean Minois de Valière,

recteur de Liffré, pour le remplacer. En 1781, Mgr de Girac ordonna de

faire des réparations urgentes à la chapelle de la Gaillardière. Le

dernier chapelain, M. Riaux, vicaire à Liffré, déclara en 1790 que ses

charges consistaient alors en deux messes par semaine et deux services par

an, et qu'il jouissait de la métairie de la Guérinais, affermée 160 livres.

Rétablie en 1809 par Mlle Leziart du Dezerseul, cette fondation se dessert

maintenant dans l'église paroissiale. Le domaine était à la famille Léziart, seigneurs de Dézerseul en 1721 et 1772 ;

l'ancien

manoir de la Gaillardière. Le manoir possédait une chapelle privative

dédiée à Notre-Dame. Le 14 juillet 1721, Renée Le Pigeon, veuve de

Charles Leziart, seigneur du Dezerseul, sénéchal de

Saint-Aubin-du-Cormier, et habitant son manoir de la Gaillardière, fonda

des messes pour tous les dimanches et fêtes dans la chapelle de ce manoir,

dédiée à la Sainte Vierge. En 1772, le chapelain Antoine de Mareil étant

mort, Michel Leziart, seigneur du Dezerseul, présenta Jean Minois de Valière,

recteur de Liffré, pour le remplacer. En 1781, Mgr de Girac ordonna de

faire des réparations urgentes à la chapelle de la Gaillardière. Le

dernier chapelain, M. Riaux, vicaire à Liffré, déclara en 1790 que ses

charges consistaient alors en deux messes par semaine et deux services par

an, et qu'il jouissait de la métairie de la Guérinais, affermée 160 livres.

Rétablie en 1809 par Mlle Leziart du Dezerseul, cette fondation se dessert

maintenant dans l'église paroissiale. Le domaine était à la famille Léziart, seigneurs de Dézerseul en 1721 et 1772 ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte-Gaillardière. Il possédait autrefois une chapelle

édifiée au milieu du XVIIème siècle et dédiée à Notre-Dame. Dès le

15 avril 1635, Mgr de Cornulier permit au propriétaire du manoir de la

Motte-Gaillardière d'y bâtir une chapelle. Toutefois, ce petit sanctuaire

ne fut terminé qu'en 1665 ; le recteur Claude Picaud en fit alors la visite

et la trouva « bastie en l'honneur de Dieu et de Nostre Dame ». Le

24 septembre de la même année, Julien Boullé, sieur de la Motte-Gaillardière,

y fonda deux messes par semaine et la dota de 65 livres de rente. Mais de

ces deux messes, l'une seulement devait être dite en la chapelle, l'autre

devait être acquittée dans l'église paroissiale. Ces messes étaient à

l'intention des ancêtres du fondateur : Guillaume Boullé et Jeanne Le

Chapt, sieur et dame de la Mazure, ses bisaïeuls ; Jean Boullé et Thomase

Gicquel, sieur et dame de la Gaillardière, ses aïeuls, et Julien Boullé

et Perrine Le Gal, sieur et dame de la Huberdière, ses père et mère

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 44). En 1737, François

Fournier fut pourvu de cette chapellenie ; mais quand il en prit possession,

il ne trouva que des ruines à la Motte-Gaillardière, et il s'engagea par

suite à dire les deux messes de la fondation à l'autel Saint-Gilles, dans

l'église paroissiale. Cette fondation prit alors le nom de chapellenie de

la Benazerie ; nous avons dit qu'elle valait 80 livres en 1790. Propriété successive des familles

Boullé (aux XVIème et XVIIème siècles), Bréhand, et Léziart,

seigneurs du Dézerseul (en 1707 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Motte-Gaillardière. Il possédait autrefois une chapelle

édifiée au milieu du XVIIème siècle et dédiée à Notre-Dame. Dès le

15 avril 1635, Mgr de Cornulier permit au propriétaire du manoir de la

Motte-Gaillardière d'y bâtir une chapelle. Toutefois, ce petit sanctuaire

ne fut terminé qu'en 1665 ; le recteur Claude Picaud en fit alors la visite

et la trouva « bastie en l'honneur de Dieu et de Nostre Dame ». Le

24 septembre de la même année, Julien Boullé, sieur de la Motte-Gaillardière,

y fonda deux messes par semaine et la dota de 65 livres de rente. Mais de

ces deux messes, l'une seulement devait être dite en la chapelle, l'autre

devait être acquittée dans l'église paroissiale. Ces messes étaient à

l'intention des ancêtres du fondateur : Guillaume Boullé et Jeanne Le

Chapt, sieur et dame de la Mazure, ses bisaïeuls ; Jean Boullé et Thomase

Gicquel, sieur et dame de la Gaillardière, ses aïeuls, et Julien Boullé

et Perrine Le Gal, sieur et dame de la Huberdière, ses père et mère

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 44). En 1737, François

Fournier fut pourvu de cette chapellenie ; mais quand il en prit possession,

il ne trouva que des ruines à la Motte-Gaillardière, et il s'engagea par

suite à dire les deux messes de la fondation à l'autel Saint-Gilles, dans

l'église paroissiale. Cette fondation prit alors le nom de chapellenie de

la Benazerie ; nous avons dit qu'elle valait 80 livres en 1790. Propriété successive des familles

Boullé (aux XVIème et XVIIème siècles), Bréhand, et Léziart,

seigneurs du Dézerseul (en 1707 et 1789) ;

![]() l'ancien

prieuré du Feu. Au XIIème siècle vivait dans les vastes solitudes de la

forêt de Rennes un pieux ermite nommé Haton. Il habitait un vallon sauvage

appelé le Faou ou le Fou (c'est-à-dire le Hêtre), où il avait rassemblé

quelques disciples menant comme lui la vie hérémitique ; aussi

l'appelait-on Haton du Fou. Il parait que cet ermitage avait été fondé

sur un terrain appartenant à l'abbaye de Saint-Georges. En effet, le

village du Feu est presque contigu au hameau de Sans-Secours ; or, dès l'an

1037, le duc Alain III avait donné à sa soeur, l'abbesse Adèle, toute la

partie de la forêt de Rennes appelée Sans-Secours, « partem illam

foreste que Sine Securtum nominatur » (Cartulaire de Saint-Georges,

124). Cependant, Raoul, seigneur d'Acigné, et Geoffroy, son frère, prétendaient

avoir droit sur la terre du Fou, ce que naturellement contestaient les

religieuses de Saint-Georges. Vers 1160, Raoul fit beaucoup de mal à ces

dernières, mais finit par revenir à de meilleurs sentiments ; pour réparer

ses injures, il leur donna quelques dîmes, et son frère et lui renoncèrent

à leurs prétentions sur le Fou moyennant 10 sols qu'ils reçurent des

religieuses. Bien plus, Geoffroy d'Acigné, fils de Raoul, après avoir mené

une vie désordonnée, touché de la grâce divine, abandonna le monde et se

voua à la retraite et à l'exercice de la pénitence sous la conduite de

Haton, qui était alors prieur de Notre-Dame du Fou. En se consacrant à

Dieu et en quittant le siècle, Geoffroy d'Acigné, du consentement de ses

frères et de ses autres parents, donna au prieuré du Fou et à l'abbaye de

Saint-Georges la plus grande partie de ses biens. C'est dans l'église de

Saint-Martin d'Acigné que fut fait le don et que fut célébrée la

profession religieuse du baron pénitent (« Dedit Deo et Sanctae Mariae

de Fago se et sua, scilicet terram totam et omnia prata quae a foramine

tiliae de Louvineio usque ad capellam dou Fou illud magnum nemus occupat ;

et stabilitatem et obedientiam in presentia Hatonis prioris ejusdem loci

promisit usque ad mortem ». (Cartulaire de Saint-Georges, 165). Nous

ignorons au juste combien de temps dura la communauté d'hommes dirigée au

Fou par le prieur Haton. Il est probable que ce dernier quitta cet ermitage

peu de temps après la conversion de Raoul d'Acigné et que ses disciples le

suivirent. En 1174 nous trouvons, en effet, Haton établi avec ses frères

dans une autre partie de la forêt de Rennes, peu éloignée au reste du

Feu, à Louvigné, en Acigné. Quant aux Bénédictines de Saint-Georges,

elles ne fondèrent point un prieuré proprement dit au Feu ; elles y

construisirent seulement un petit manoir, sorte de maison de champs où

elles pouvaient se retirer parfois avant l'établissement de la clôture

dans leur abbaye ; à côté elles formèrent une métairie et donnèrent un

logement au chapelain chargé par elles de desservir la chapelle de

Notre-Dame. En 1491, tous ces bâtiments étaient tombés « en ruyne et

décadence », à la suite des guerres venant de désoler cette partie

de la Bretagne ; ce fut l'abbesse Françoise d'Espinay qui les fit

reconstruire vers l'an 1500. Peu d'années après, Marie de Kermeno, élue

abbesse par les religieuses de Saint-Georges qui s'opposaient à la réforme

de ce monastère, voyant son élection contestée, se retira au prieuré du

Feu avec les Bénédictines ses adhérentes (1524). L'année suivante,

Christine Toustain, pourvue par le roi de l'abbaye de Saint-Georges, concéda

à cette soeur le manoir du Feu pour demeure, avec une pension de 300 livres.

En 1528, Jeanne de la Primaudaye, nouvelle abbesse de Saint-Georges,

confirma Marie de Kermeno et ses compagnes Jebanne Doré et Magdelaine de

Cornillé dans la jouissance du prieuré du Feu et y ajouta 400 livres de

pension sur les revenus de l'abbaye ; mais en 1534 Marie de Kermeno quitta

le Feu pour devenir enfin abbesse légitime et incontestée de

Saint-Georges. Au XVIIème siècle, « le lieu et manoir du Feu », situé

en la paroisse de Liffré, consistait en « maisons principalles, chapelle,

métairie, grange, pressouers, courts et jardins d'iceluy herbregement, prés,

prairies, terres arables et non arables, bois taillis et de haute futaie,

contenant par fonds en tout 110 journaux de terre ; — un moulin à eau

avec ses moutaux, au proche d'iceluy lieu du Feu, sur la rivière de Veuvres

et Chevré ; — et, pour cause de ladite maison du Feu, droit d'usage ès

forêts de Rennes, Saint-Aubin et Liffré et landes en dépendantes pour

pannage et pasturage de leurs bestes et avoirs du Feu, tant en temps de glan

qu'autre, et de prendre litière desdites landes » (Cartulaire de

l'abbaye Saint-Georges, 355, 356). Le Pouillé de Rennes dressé par

ordre de Mgr Turpin de Crissé (1713-1723) nous dit que « le prieuré du

Feu, réuni à la mense abbatiale de Saint-Georges, doit une messe tous les

dimanches et vaut 1 200 livres de rente ». En 1790, les religieuses de

Saint-Georges affermaient 500 livres la métairie du Feu et 500 livres le

moulin de même nom (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25).

Aujourd'hui, le Feu n'est plus qu'un village situé dans une vallée aussi

sauvage que pittoresque. Le vieux manoir prioral est encore debout, tel à

peu près que le construisit l'abbesse Françoise d'Espinay ; il présente

deux portes ogivales presque accolées, de vastes croisées à meneaux

sculptés et plusieurs écussons frustes timbrés d'une crosse et placés

dans de petites arcatures ogivales. Derrière ce logis se trouve la métairie

et devant se dresse la chapelle ; celle-ci n'offre plus guère d'antique

qu'une porte ogivale à colonnettes contemporaine du manoir et ornée comme

lui des armoiries de l'abbesse de Saint-Georges ; le reste de l'édifice a

été refait dans les derniers siècles, et on y lit sur une pierre la date

1697 ; le chevet est occupé extérieurement par une vaste niche renfermant

une statue colossale de saint Marc sculptée en bois ; cette chapelle sert

maintenant d'écurie. Signalons enfin, pour terminer, un très ancien puits

et un vieux moulin à eau qui achèvent de donner à ce petit coin de terre

un caractère d'antiquité fort intéressant (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré du Feu. Au XIIème siècle vivait dans les vastes solitudes de la

forêt de Rennes un pieux ermite nommé Haton. Il habitait un vallon sauvage

appelé le Faou ou le Fou (c'est-à-dire le Hêtre), où il avait rassemblé

quelques disciples menant comme lui la vie hérémitique ; aussi

l'appelait-on Haton du Fou. Il parait que cet ermitage avait été fondé

sur un terrain appartenant à l'abbaye de Saint-Georges. En effet, le

village du Feu est presque contigu au hameau de Sans-Secours ; or, dès l'an

1037, le duc Alain III avait donné à sa soeur, l'abbesse Adèle, toute la

partie de la forêt de Rennes appelée Sans-Secours, « partem illam

foreste que Sine Securtum nominatur » (Cartulaire de Saint-Georges,

124). Cependant, Raoul, seigneur d'Acigné, et Geoffroy, son frère, prétendaient

avoir droit sur la terre du Fou, ce que naturellement contestaient les

religieuses de Saint-Georges. Vers 1160, Raoul fit beaucoup de mal à ces

dernières, mais finit par revenir à de meilleurs sentiments ; pour réparer

ses injures, il leur donna quelques dîmes, et son frère et lui renoncèrent

à leurs prétentions sur le Fou moyennant 10 sols qu'ils reçurent des

religieuses. Bien plus, Geoffroy d'Acigné, fils de Raoul, après avoir mené

une vie désordonnée, touché de la grâce divine, abandonna le monde et se

voua à la retraite et à l'exercice de la pénitence sous la conduite de

Haton, qui était alors prieur de Notre-Dame du Fou. En se consacrant à

Dieu et en quittant le siècle, Geoffroy d'Acigné, du consentement de ses

frères et de ses autres parents, donna au prieuré du Fou et à l'abbaye de

Saint-Georges la plus grande partie de ses biens. C'est dans l'église de

Saint-Martin d'Acigné que fut fait le don et que fut célébrée la

profession religieuse du baron pénitent (« Dedit Deo et Sanctae Mariae

de Fago se et sua, scilicet terram totam et omnia prata quae a foramine

tiliae de Louvineio usque ad capellam dou Fou illud magnum nemus occupat ;

et stabilitatem et obedientiam in presentia Hatonis prioris ejusdem loci

promisit usque ad mortem ». (Cartulaire de Saint-Georges, 165). Nous

ignorons au juste combien de temps dura la communauté d'hommes dirigée au

Fou par le prieur Haton. Il est probable que ce dernier quitta cet ermitage

peu de temps après la conversion de Raoul d'Acigné et que ses disciples le

suivirent. En 1174 nous trouvons, en effet, Haton établi avec ses frères

dans une autre partie de la forêt de Rennes, peu éloignée au reste du

Feu, à Louvigné, en Acigné. Quant aux Bénédictines de Saint-Georges,

elles ne fondèrent point un prieuré proprement dit au Feu ; elles y

construisirent seulement un petit manoir, sorte de maison de champs où

elles pouvaient se retirer parfois avant l'établissement de la clôture

dans leur abbaye ; à côté elles formèrent une métairie et donnèrent un

logement au chapelain chargé par elles de desservir la chapelle de

Notre-Dame. En 1491, tous ces bâtiments étaient tombés « en ruyne et

décadence », à la suite des guerres venant de désoler cette partie

de la Bretagne ; ce fut l'abbesse Françoise d'Espinay qui les fit

reconstruire vers l'an 1500. Peu d'années après, Marie de Kermeno, élue

abbesse par les religieuses de Saint-Georges qui s'opposaient à la réforme

de ce monastère, voyant son élection contestée, se retira au prieuré du

Feu avec les Bénédictines ses adhérentes (1524). L'année suivante,

Christine Toustain, pourvue par le roi de l'abbaye de Saint-Georges, concéda

à cette soeur le manoir du Feu pour demeure, avec une pension de 300 livres.

En 1528, Jeanne de la Primaudaye, nouvelle abbesse de Saint-Georges,

confirma Marie de Kermeno et ses compagnes Jebanne Doré et Magdelaine de

Cornillé dans la jouissance du prieuré du Feu et y ajouta 400 livres de

pension sur les revenus de l'abbaye ; mais en 1534 Marie de Kermeno quitta

le Feu pour devenir enfin abbesse légitime et incontestée de

Saint-Georges. Au XVIIème siècle, « le lieu et manoir du Feu », situé

en la paroisse de Liffré, consistait en « maisons principalles, chapelle,

métairie, grange, pressouers, courts et jardins d'iceluy herbregement, prés,

prairies, terres arables et non arables, bois taillis et de haute futaie,

contenant par fonds en tout 110 journaux de terre ; — un moulin à eau

avec ses moutaux, au proche d'iceluy lieu du Feu, sur la rivière de Veuvres

et Chevré ; — et, pour cause de ladite maison du Feu, droit d'usage ès

forêts de Rennes, Saint-Aubin et Liffré et landes en dépendantes pour

pannage et pasturage de leurs bestes et avoirs du Feu, tant en temps de glan

qu'autre, et de prendre litière desdites landes » (Cartulaire de

l'abbaye Saint-Georges, 355, 356). Le Pouillé de Rennes dressé par

ordre de Mgr Turpin de Crissé (1713-1723) nous dit que « le prieuré du

Feu, réuni à la mense abbatiale de Saint-Georges, doit une messe tous les

dimanches et vaut 1 200 livres de rente ». En 1790, les religieuses de

Saint-Georges affermaient 500 livres la métairie du Feu et 500 livres le

moulin de même nom (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25).

Aujourd'hui, le Feu n'est plus qu'un village situé dans une vallée aussi

sauvage que pittoresque. Le vieux manoir prioral est encore debout, tel à

peu près que le construisit l'abbesse Françoise d'Espinay ; il présente

deux portes ogivales presque accolées, de vastes croisées à meneaux

sculptés et plusieurs écussons frustes timbrés d'une crosse et placés

dans de petites arcatures ogivales. Derrière ce logis se trouve la métairie

et devant se dresse la chapelle ; celle-ci n'offre plus guère d'antique

qu'une porte ogivale à colonnettes contemporaine du manoir et ornée comme

lui des armoiries de l'abbesse de Saint-Georges ; le reste de l'édifice a

été refait dans les derniers siècles, et on y lit sur une pierre la date

1697 ; le chevet est occupé extérieurement par une vaste niche renfermant

une statue colossale de saint Marc sculptée en bois ; cette chapelle sert

maintenant d'écurie. Signalons enfin, pour terminer, un très ancien puits

et un vieux moulin à eau qui achèvent de donner à ce petit coin de terre

un caractère d'antiquité fort intéressant (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien

prieuré de Sérigné. Engelbaud, archevêque de Tours (1150-1156), confirma

la donation qu'avait faite aux religieuses de Saint-Sulpice Clémence, femme

de Juhel de Mayenne, de toute la dîme de Sérigné et du bois voisin, «

totam, decimam Sirigniaci et nemoris adjacentis ». Ce don fut fait avec

l'approbation de Goranton de Vitré, dans le fief duquel se trouvait sans

doute Sérigné. Ce Goranton de Vitré n'en resta pas là : peu de temps après,

de concert avec Geffroy son frère, et Hervé son fils, il donna lui-même

deux portions de dîme à Sérigné, « duas partes decimœ de Seriniaco

», et toute la dîme des terres nouvellement défrichées dans la forêt,

lui provenant d'un don du comte de Bretagne, « dederunt etiam totam

decimam exemplorum forestœ quam possidebant ex dono comitis Britanniœ ».

Enfin, ces généreux seigneurs concédèrent aux religieuses une terre pour

y construire une chapelle et un cimetière, « terram ad cimiterium et ad

capellam inibi construendam » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de

Bretagne, I, 653). En 1164, Etienne de La Rochefoucaud, évêque de Rennes,

Raoul, son archidiacre, Nine, abbesse de Saint-Sulpice, Goranton de Vitré,

Geffroy et Hervé, se trouvèrent réunis à Sérigné. Le prélat confirma

en cette circonstance la donation faite aux religieuses de Saint-Sulpice, bénit

le nouveau cimetière, consacra la chapelle et investit l'abbesse Nine de

tout ce qu'on lui donnait en lui présentant un bâton, signe d'autorité

(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 653). La chapelle de Sérigné

fut construite sur une colline appelée Mont d'Asnel, « in Monte Asnelli

». Les religieuses de Saint-Sulpice, en y plaçant un de leurs frères

Condonats, songèrent, semble-t-il, à faire immédiatement ériger en paroisse

tout ce territoire nouvellement défriché pris sur la forêt, et l'évêque

de Rennes ne paraît pas s'être fortement opposé à leurs désirs. Dès

l'année suivante, en effet, nous voyons une contestation s'élever entre

ces religieuses et Robert, recteur de la Bouëxière, au sujet de la

nouvelle chapelle et de ses dépendances. Le bon évêque Etienne de La

Rochefoucaud vint heureusement les mettre d'accord et fixa en même temps

les limites du territoire de Sérigné ; il régla, en 1165, que l'église

de Sérigné, son cimetière, ses dîmes et tous ses droits paroissiaux, «

ecclesia illa et cimiterium et decimœ et omnia parochialia », s'étendraient

du fleuve appelé Derlande (aujourd'hui rivière de Chevré) jusqu'à la forêt,

« a fluvio qui dicitur Derlanda osque ad forestam ». Toutefois,

comme nous l'avons vu, l'église et le bourg de Sérigné, avec leurs dépendances,

ne furent réellement érigés en paroisse qu'une quarantaine d'années plus

tard, par l'évêque Pierre de Dinan (1199-1210), et en même temps que l'église

et le bourg de Saint-Sulpice-des-Bois. Il est très probable que les bornes

de la nouvelle paroisse de Sérigné furent celles qu'avait déterminées dès

1165 l'évêque Etienne de La Rochefoucaud (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). La paroisse de Sérigné existait encore en 1510, car à cette époque le

recteur, « rector de Serigneio », fut imposé pour 33 sols 4 deniers. Bien

plus, d'après une note trouvée aux Archives départementales, elle n'avait

pas disparu en 1554, lorsque frère Jean de Morais, « prieur-recteur de

Sérigné », résigna ce bénéfice. Mais les Pouillés du siècle

suivant n'en parlent plus que comme d'un prieuré ; on pourrait donc

assigner la fin du XVIème siècle pour époque de l'extinction de la cure

de Sérigné et de l'union de son territoire à celui de la paroisse de

Liffré. Devenu de la sorte simple prieuré, et les religieux de

Saint-Sulpice n'existant plus eux-mêmes, Sérigné ne fut bientôt plus

considéré que comme une chapellenie dont la présentation appartint

toutefois à l'abbesse de Saint-Sulpice jusqu'au moment de la Révolution. A

cette époque M. Riaux, vicaire à Liffré, qui jouissait de Sérigné en

qualité de chapelain, déclara que « ce petit prieuré ou chapellenie

consistait en un petit trait de dîme et en deux pièces de terre nommées

l'une les Cimetières, l'autre le Pain-Bénit, le tout de la valeur de 120

livres, à charge d'une messe le dimanche et de l'entretien de la chapelle,

lesdites charges évaluées 50 livres » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Outre la messe du dimanche, une fondation de

trois autres messes se desservait en cette chapelle tous les jeudis,

vendredis et samedis (cette fondation, faite par Vincent Feulienne, Julienne

et Guillemette Galesne valait 65 livres de rente). Aujourd'hui, Sérigné

est un gros village pittoresquement assis dans une vallée de la forêt de

Rennes, au bord d'un bel étang ; mais il ne reste plus rien d'intéressant

dans son ancienne église, convertie en maison d'habitation. Les seigneurs

de Sérigné, possesseurs jadis du manoir de ce nom, avaient tous les droits

honorifiques dans cette église ; aussi y voyait-on à la principale vitre

du sanctuaire les armoiries des barons de Vitré, des ducs de la Trémoille

et des marquis du Bordage, successivement seigneurs de Sérigné (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré de Sérigné. Engelbaud, archevêque de Tours (1150-1156), confirma

la donation qu'avait faite aux religieuses de Saint-Sulpice Clémence, femme

de Juhel de Mayenne, de toute la dîme de Sérigné et du bois voisin, «

totam, decimam Sirigniaci et nemoris adjacentis ». Ce don fut fait avec

l'approbation de Goranton de Vitré, dans le fief duquel se trouvait sans

doute Sérigné. Ce Goranton de Vitré n'en resta pas là : peu de temps après,

de concert avec Geffroy son frère, et Hervé son fils, il donna lui-même

deux portions de dîme à Sérigné, « duas partes decimœ de Seriniaco

», et toute la dîme des terres nouvellement défrichées dans la forêt,

lui provenant d'un don du comte de Bretagne, « dederunt etiam totam

decimam exemplorum forestœ quam possidebant ex dono comitis Britanniœ ».

Enfin, ces généreux seigneurs concédèrent aux religieuses une terre pour

y construire une chapelle et un cimetière, « terram ad cimiterium et ad

capellam inibi construendam » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de

Bretagne, I, 653). En 1164, Etienne de La Rochefoucaud, évêque de Rennes,

Raoul, son archidiacre, Nine, abbesse de Saint-Sulpice, Goranton de Vitré,

Geffroy et Hervé, se trouvèrent réunis à Sérigné. Le prélat confirma

en cette circonstance la donation faite aux religieuses de Saint-Sulpice, bénit

le nouveau cimetière, consacra la chapelle et investit l'abbesse Nine de

tout ce qu'on lui donnait en lui présentant un bâton, signe d'autorité

(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 653). La chapelle de Sérigné

fut construite sur une colline appelée Mont d'Asnel, « in Monte Asnelli

». Les religieuses de Saint-Sulpice, en y plaçant un de leurs frères

Condonats, songèrent, semble-t-il, à faire immédiatement ériger en paroisse

tout ce territoire nouvellement défriché pris sur la forêt, et l'évêque

de Rennes ne paraît pas s'être fortement opposé à leurs désirs. Dès

l'année suivante, en effet, nous voyons une contestation s'élever entre

ces religieuses et Robert, recteur de la Bouëxière, au sujet de la

nouvelle chapelle et de ses dépendances. Le bon évêque Etienne de La

Rochefoucaud vint heureusement les mettre d'accord et fixa en même temps

les limites du territoire de Sérigné ; il régla, en 1165, que l'église

de Sérigné, son cimetière, ses dîmes et tous ses droits paroissiaux, «

ecclesia illa et cimiterium et decimœ et omnia parochialia », s'étendraient

du fleuve appelé Derlande (aujourd'hui rivière de Chevré) jusqu'à la forêt,

« a fluvio qui dicitur Derlanda osque ad forestam ». Toutefois,

comme nous l'avons vu, l'église et le bourg de Sérigné, avec leurs dépendances,

ne furent réellement érigés en paroisse qu'une quarantaine d'années plus

tard, par l'évêque Pierre de Dinan (1199-1210), et en même temps que l'église

et le bourg de Saint-Sulpice-des-Bois. Il est très probable que les bornes

de la nouvelle paroisse de Sérigné furent celles qu'avait déterminées dès

1165 l'évêque Etienne de La Rochefoucaud (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). La paroisse de Sérigné existait encore en 1510, car à cette époque le

recteur, « rector de Serigneio », fut imposé pour 33 sols 4 deniers. Bien

plus, d'après une note trouvée aux Archives départementales, elle n'avait

pas disparu en 1554, lorsque frère Jean de Morais, « prieur-recteur de

Sérigné », résigna ce bénéfice. Mais les Pouillés du siècle

suivant n'en parlent plus que comme d'un prieuré ; on pourrait donc

assigner la fin du XVIème siècle pour époque de l'extinction de la cure

de Sérigné et de l'union de son territoire à celui de la paroisse de

Liffré. Devenu de la sorte simple prieuré, et les religieux de

Saint-Sulpice n'existant plus eux-mêmes, Sérigné ne fut bientôt plus

considéré que comme une chapellenie dont la présentation appartint

toutefois à l'abbesse de Saint-Sulpice jusqu'au moment de la Révolution. A

cette époque M. Riaux, vicaire à Liffré, qui jouissait de Sérigné en

qualité de chapelain, déclara que « ce petit prieuré ou chapellenie

consistait en un petit trait de dîme et en deux pièces de terre nommées

l'une les Cimetières, l'autre le Pain-Bénit, le tout de la valeur de 120

livres, à charge d'une messe le dimanche et de l'entretien de la chapelle,

lesdites charges évaluées 50 livres » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Outre la messe du dimanche, une fondation de

trois autres messes se desservait en cette chapelle tous les jeudis,

vendredis et samedis (cette fondation, faite par Vincent Feulienne, Julienne

et Guillemette Galesne valait 65 livres de rente). Aujourd'hui, Sérigné

est un gros village pittoresquement assis dans une vallée de la forêt de

Rennes, au bord d'un bel étang ; mais il ne reste plus rien d'intéressant

dans son ancienne église, convertie en maison d'habitation. Les seigneurs

de Sérigné, possesseurs jadis du manoir de ce nom, avaient tous les droits

honorifiques dans cette église ; aussi y voyait-on à la principale vitre

du sanctuaire les armoiries des barons de Vitré, des ducs de la Trémoille

et des marquis du Bordage, successivement seigneurs de Sérigné (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien

prieuré de Champfleury. En 1162, le jour de la Purification, Conan IV, duc

de Bretagne, se trouvant à la cathédrale de Rennes, donna aux religieux de

Savigné un quartier de sa forêt de Rennes nommé Champfleury, pour y

construire une grange, « concessi ad œdificandam grangiam Campum

Floridum ». Tout le Chapitre de Rennes fut témoin de cette donation

(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 646). Pour plus de sûreté,

les religieux de Savigné firent approuver cette fondation ducale par Guy,

forestier du prince, qui s'empressa de céder aux moines tous les droits sur

Champfleury que pouvait lui donner sa charge (Dom Morice, Preuves de

l'Histoire de Bretagne, I, 636). Quelque temps plus tard, André, seigneur

de Vitré, du consentement de ses frères Alain, Robert et Josselin, donna

à l'abbaye de Savigné l'attache de la chaussée de son moulin de

Champfleury, « dedi atacheiam calceiœ molendini de Campo Florido »

; les religieux lui promirent, en échange, de prier chaque année pour l'âme

des sires de Vitré et d'établir en leur abbaye, le jour de Saint-Martin

d'hiver, une pitance générale de pain blanc, vin et poisson. Fulcon, abbé

de Clermont, et Guillaume, abbé de Savigné, furent présents à cette

fondation d'André de Vitré (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne,

I, 681). En 1679, François de la Vieuville, abbé de Savigné, déclara que

la seigneurie de Champfleury unie à son abbaye comprenait « le manoir

dudit lieu avec sa chapelle y joignant, et où on célèbre la messe tous

les dimanches et festes ; — la métairie de Champfleury ; —

l'emplacement d'un moulin à eau ruiné par les guerres passées ; — 200

journaux de terres labourables, prés et landes, en Liffré ; — un fief

avec une haute justice ; — le droit d'usage en la forêt de Liffré ; —

l'exemption pour les vassaux des devoirs de fouage, garde, etc. » (Archives

nationales, P. 1731). Cette chapelle construite à Champfleury, dans la

paroisse de Liffré, était fort délabrée en 1781, et Mgr de Girac ordonna

qu'elle fût aussitôt réparée et mise en état décent pour que les

messes de fondation y fussent acquittées. A cette époque et depuis

longtemps déjà, la grange de Champfleury était unie, comme nous venons de

le voir, à la mense capitulaire de Savigné. Le 12 février 1790, dom

Verdier, prieur de Savigné, déclara que « la terre et seigneurie de

Champfleury, en Liffré, consistait en maison, cour, jardin, étable, écurie,

grange et autres bâtiments ; — quelques menues rentes seigneuriales ; —

une juridiction avec son greffe ; — une chapelle, enfin, à laquelle était

cy-devant annexée une portion de dîmes qu'on refusait de payer, prétendant

qu'on devait y dire la messe » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 26). Ogée assure que l'abbé de Savigné faisait

assez souvent sa résidence au manoir de Champfleury ; nous ne savons ce

qu'il y a d'exact dans cette assertion dont nous n'avons pas de preuves

(abbé Guillotin de Corson).

l'ancien

prieuré de Champfleury. En 1162, le jour de la Purification, Conan IV, duc

de Bretagne, se trouvant à la cathédrale de Rennes, donna aux religieux de

Savigné un quartier de sa forêt de Rennes nommé Champfleury, pour y

construire une grange, « concessi ad œdificandam grangiam Campum

Floridum ». Tout le Chapitre de Rennes fut témoin de cette donation

(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 646). Pour plus de sûreté,

les religieux de Savigné firent approuver cette fondation ducale par Guy,

forestier du prince, qui s'empressa de céder aux moines tous les droits sur

Champfleury que pouvait lui donner sa charge (Dom Morice, Preuves de

l'Histoire de Bretagne, I, 636). Quelque temps plus tard, André, seigneur

de Vitré, du consentement de ses frères Alain, Robert et Josselin, donna

à l'abbaye de Savigné l'attache de la chaussée de son moulin de

Champfleury, « dedi atacheiam calceiœ molendini de Campo Florido »

; les religieux lui promirent, en échange, de prier chaque année pour l'âme

des sires de Vitré et d'établir en leur abbaye, le jour de Saint-Martin

d'hiver, une pitance générale de pain blanc, vin et poisson. Fulcon, abbé

de Clermont, et Guillaume, abbé de Savigné, furent présents à cette

fondation d'André de Vitré (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne,

I, 681). En 1679, François de la Vieuville, abbé de Savigné, déclara que

la seigneurie de Champfleury unie à son abbaye comprenait « le manoir

dudit lieu avec sa chapelle y joignant, et où on célèbre la messe tous

les dimanches et festes ; — la métairie de Champfleury ; —

l'emplacement d'un moulin à eau ruiné par les guerres passées ; — 200

journaux de terres labourables, prés et landes, en Liffré ; — un fief

avec une haute justice ; — le droit d'usage en la forêt de Liffré ; —

l'exemption pour les vassaux des devoirs de fouage, garde, etc. » (Archives

nationales, P. 1731). Cette chapelle construite à Champfleury, dans la

paroisse de Liffré, était fort délabrée en 1781, et Mgr de Girac ordonna

qu'elle fût aussitôt réparée et mise en état décent pour que les

messes de fondation y fussent acquittées. A cette époque et depuis

longtemps déjà, la grange de Champfleury était unie, comme nous venons de

le voir, à la mense capitulaire de Savigné. Le 12 février 1790, dom

Verdier, prieur de Savigné, déclara que « la terre et seigneurie de

Champfleury, en Liffré, consistait en maison, cour, jardin, étable, écurie,

grange et autres bâtiments ; — quelques menues rentes seigneuriales ; —

une juridiction avec son greffe ; — une chapelle, enfin, à laquelle était

cy-devant annexée une portion de dîmes qu'on refusait de payer, prétendant

qu'on devait y dire la messe » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 26). Ogée assure que l'abbé de Savigné faisait

assez souvent sa résidence au manoir de Champfleury ; nous ne savons ce

qu'il y a d'exact dans cette assertion dont nous n'avons pas de preuves

(abbé Guillotin de Corson).

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Denis-de-la-Forêt. Près de ses ruines se trouvent la Croix et la fontaine Saint-Raoul ;

l'ancienne

chapelle Saint-Denis-de-la-Forêt. Près de ses ruines se trouvent la Croix et la fontaine Saint-Raoul ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LIFFRE

Sur le territoire actuel de Liffré fut créée, au commencement du XIIIème siècle, la paroisse de Sérigné, confiée à un religieux-prieur dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois. Cette paroisse subsista jusqu'au XVIème siècle et son territoire fut alors annexé à ceux de Liffré et de la Bouëxière. C'est, en effet, dans la paroisse de la Bouëxière que se trouva placé le manoir de Sérigné, après l'extinction de la paroisse de ce nom, quoiqu'il fut assez voisin du bourg de Sérigné, concédé à Liffré. Cette seigneurie de Sérigné donna son nom à une famille représentée au XIIème siècle à la cour des barons de Vitré par Robert de Sérigné (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I. 717 et 778). Mais, en 1406, Sérigné était devenu la propriété de Marie de Rochefort, femme de Bertrand Gouyon, sire de Matignon, décédé l'année suivante. Cette dame mourut elle-même en mars 1419, laissant plusieurs fils, dont un cadet, Lancelot Gouyon, prit alors le titre de seigneur de Sérigné (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, II. 990). L'ainé toutefois, Jean Gouyon, sire de Matignon, hérita en réalité de cette seigneurie, pour laquelle il rendit aveu au duc de Bretagne le 15 mai 1424 (Archives de Loire-Inférieure). Jean Gouyon épousa Marguerite de Mauny, dont il eut, entre autres enfants, Marie Gouyon, mariée en 1433 à Richard, sire d'Espinay, qui reçut en dot la seigneurie de Sérigné. Mais la dame d'Espinay mourut à la fleur de l'âge et sans enfants, le 18 mars 1434, et Sérigné revint aux mains de son père, le sire de Matignon (Archives de Loire-Inférieure). Jean Gouyon décéda à son tour le 23 février 1450, laissant la seigneurie de Sérigné à son fils aîné Bertrand Gouyon, sire de Matignon, qui en fournit deux ans plus tard le minu au duc de Bretagne. Bertrand Gouyon ne conserva pas Sérigné : il donna, le 19 septembre 1467, cette terre en partage à sa soeur Isabeau Gouyon, femme de Guy, sire d'Espinay (Archives du château de la Magnane). A partir de cette époque les sires d'Espinay possédèrent Sérigné, qu'ils firent unir par le roi à leur marquisat d'Espinay, érigé en 1575. Leur héritier, Charles de Schomberg, duc d'Halluin, — fils d'Henri de Schomberg et de Françoise d'Espinay — vendit, le 7 avril 1633, le marquisat d'Espinay, comprenant la châtellenie de Sérigné, à Henri, duc de la Trémoille et baron de Vitré. Ce dernier seigneur retira Sérigné du marquisat d'Espinay pour en avoir plus d'argent. Il commença par vendre, le 9 mars 1635, à François du Poulpry, conseiller au Parlement de Bretagne, et Guillemette Le Drenec, sa femme, le manoir et la métairie de Sérigné, les étangs et moulins dudit lieu, les droits d'usage en la forêt de Saint-Aubin, en un mot tout le domaine proche de la châtellenie de Sérigné (Archives d'Ille-et-Vilaine, E. 289. A noter qu'en 1657, M. et Mme du Poulpry revendirent la terre de Sévigné à Mathurin Blohio, seigneur de Kervern). Un peu plus tard, le 24 novembre 1654, il céda pour 55 000 livres la seigneurie même de Sérigné à René VII de Montbourcher, marquis du Bordage, qui la fit unir par le roi à son marquisat en 1656 (Archives du château de la Magnane). Lorsqu'en 1669 René de Montbourcher, fils de René VII, épousa Élisabeth Gouyon de la Moussaye, son père lui donna par contrat de mariage la châtellenie de Sérigné. Les successeurs de ce seigneur, devenu marquis du Bordage à la mort de son père, conservèrent jusqu'à la Révolution cette châtellenie de Sérigné, dont le dernier possesseur fut René-François de Montbourcher, marquis du Bordage, décédé seulement en 1835. Châtellenie d'ancienneté, Sérigné relevait en partie du roi sous ses domaines de Rennes et de Saint-Aubin-du-Cormier, et en partie de la baronnie de Vitré. Cette seigneurie comprenait quinze fiefs avec haute justice s'étendant en neuf paroisses : Sérigné, Liffré, Gosné, Ercé-près-Liffré, La Bouëxière, Dourdain, Chasné, Livré et Acigné. La juridiction de Sérigné s'exerçait au XVIIème siècle au bourg de la Bouëxière, mais un arrêt du Parlement de Bretagne rendu en 1704, à la requête du marquis du Bordage, ordonna la translation de ce tribunal au bourg d'Ercé-près-Liffré (Archives du château de la Magnane). Les fourches patibulaires de Sérigné se composaient de quatre piliers élevés sur la lande de Guinebert en Dourdain, des ceps et colliers pour la punition des malfaiteurs se trouvaient aux bourgs de Gosné et de Dourdain (Archives du château de la Magnane). De la châtellenie de Sérigné relevaient plusieurs belles seigneuries, telles que le Plessix-Pillet et le Plessix-Dourdain, le Bertry, la Normandaye, le Plessix-d'Ercé, l'Estourbeillonnaye, l'Aubouclère, etc. (Archives nationales, P. 1709 et 1722). Le seigneur de Sérigné était prééminencier supérieur et fondateur des églises paroissiales de Sérigné, Dourdain et Gosné, et avait en chacune d'elles des bancs et enfeus et ses armoiries « en peinture et relief » (Archives nationales). Il avait reçu des ducs de Bretagne un droit de pacage et d'usage pour bois de construction et de chauffage dans leur forêt de Saint-Aubin-du-Cormier. Voici quel était au XVème siècle le domaine proche de la châtellenie de Sérigné : le manoir de Sérigné et la métairie du même nom, — le bois de Sérigné, — les étangs de Sérigné et leurs moulins tant à draps qu'à blé, — et le moulin de Quincampoix. Nous avons dit que ce domaine fut distrait de la châtellenie en 1635 et acquis presque tout entier par M. du Poulpry. Néanmoins ce dernier n'acheta point le moulin de Quincampoix, sur le bord de l'Islet en Gosné : il devint la propriété du seigneur de la Dobiaye qui, en 1665, le tenait féodalement de la juridiction de Sérigné, à devoir d'offrir chaque année au seigneur, pendant le mois de janvier, « deux sonnettes d'argent avec leurs longes de rubans rouge et bleu » (Archives du château de la Magnane). Au milieu du XIXème siècle, l'ancien bourg de Sérigné n'était plus qu'un village et son vieux manoir était devenu un établissement industriel : un haut-fourneau avait été établi au bord de ses vastes étangs, dans une des plus jolies vallées des environs de Rennes (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Eon Pofraie et Jean Radouillet, plusieurs nobles sont mentionnés à Liffré :

![]() le

manoir Doufou (du Fou ou du Feu) appartenant à l'abbesse de Saint-Georges ;

le

manoir Doufou (du Fou ou du Feu) appartenant à l'abbesse de Saint-Georges ;

![]() le

manoir de Champflori (Champfleury) appartenant à l’abbé de Savigné.

le

manoir de Champflori (Champfleury) appartenant à l’abbé de Savigné.

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes il n'est mentionnée aucune personne de "Liffré".

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.