|

Bienvenue chez les Louargatais |

LOUARGAT |

Retour page d'accueil Retour Canton de Belle-Isle-en-Terre

La commune de Louargat ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LOUARGAT

Une tradition locale rattache Louargat à Saint-Ergat. Louargat pourrait avoir aussi pour origine l'ancien breton "loer" (lune) et "cat" (combat).

On prétend que Plouserf constituait au Vème siècle une paroisse qui comprenait à l'origine les terres de Tréglamus, Louargat et Gurunhuel. Louargat est une ancienne paroisse qui englobait jadis, outre le territoire actuel de Louargat, ceux de Trégrom, Saint-Eloi (aujourd'hui en Louargat) et Belle-Isle-en-Terre. Jadis trève de Louargat, Saint-Eloi est érigé en paroisse le 3 juin 1895 (par décret du 19 septembre 1874).

En 1160, "l'aumônerie de Louergat" est mentionnée comme bien des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (d'après une charte de Conan IV). D'autres biens tels que les chapelles de Saint-Eloy, de Saint-Michel, de Saint-Jean, du Christ appartenaient également aux Hospitaliers. Le Palacret (ancienne seigneurie ecclésiastique de Saint-Laurent appartenant aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem) possédait jadis des foires à Saint-Eloi en Louargat, le 19 mai, le 25 juin, le 18 septembre et le 1er décembre. " Saint-Eloi, ancienne trêve de Louargat relevant de la commanderie du Palacret. Une foire s’y tenait tous les mois et les commandeurs y avaient fait construire une halle le long du cimetière. La chapelle, vendue sous la Révolution, fut achetée le 9 vendémiaire an IV par Marc Denoual. Elle fut érigée en paroisse par ordonnance du 15 septembre 1874 " (R. Couffon).

A signaler aussi le quartier du Manaty (maison des moines) où se trouvait la grange appelée Loeargal (ou Loeargat) qui appartenait jadis à l'abbaye de Bégard. On trouve Loargat dès 1330 (lors du procès de canonisation de Saint-Yves).

La paroisse de Louargat est mentionnée plusieurs fois, en 1330, lors du procès de canonisation de Saint-Yves. En effet " Nobilia, nourrice du prêtre Alain de la paroisse de Louargat et grand-mère de Jean Guillot, âgée de 60 ans et plus " (témoin n° 185), " Jean Guillot Gwiader, âgé de 40 ans ... paroissien de Louargat " (témoin n° 182), " Hamon Egile Hamon Korr, de la paroisse de Louargat, âgé de 40 ans ou environ " (témoin n° 183), " Jean Goloie, paroissien de Louargat, âgé de 60 ans ou environ " (témoin n° 184) déposent lors de l'enquête sur la vie de Saint Yves.

L'ancienne paroisse de Louargat dépendait jadis de l'évêché de Tréguier, de la subdélégation de Guingamp et du ressort de Lannion. Elle relevait du roi au moment de la Révolution. Durant la Révolution la paroisse de Louargat (y compris Saint-Eloi) dépendait du doyenné de Belle-Isle. Louargat élit sa première municipalité en 1790. A signaler aussi qu'en 1832, le bourg de Louargat est en grande partie détruit par un incendie.

On rencontre les appellations suivantes : Louergat (en 1160), Loeargat (en 1170), Loargat (vers 1330), Louargat (à la fin du XIVème siècle et en 1461).

Note 1 : la commune de Louargat est formée des villages de Gars-Olivier, Keresquern, Régourlès, Keranscoul, Coat-Quédénou, Keranfiol, Traou-an-Guer, Rumélégan, Kervoas-Doué, Coat-an-Bescont, Kerguiniou, Pergat, le Manaty, Kerleau, Golet, la Luzon, Kervern, Lanvoen-Crec'h-Guignec, Kervenou, Leinhalec, Kerdivoalanet, Pen-Jaudy, Kercadiou, Kerespern, le Fruguel, Keridré, Kermilin, Guermorvan, Guernalin, Kergrist, Keryas, Saint-Paul, Nénès, Kero, Coat-Conoz, Kermaria, Lisividic, Guéroudoux, Nénès-Caër, Cleutreus.

Note 2 : Liste non exhaustive des recteurs de LOUARGAT : Julien Floyd (1712-1729), noble. - Pierre Bonel (1729-1734), licencié, destitué par l’évêque comme incapable. - Noble Jacques-François du Garzpern (1734-1765), bachelier. - Noble Guillaume de la Grève de Porzanzal (1765-1771), bachelier, recteur de Goudelin. - Noble Joseph de la Grève de Porzanzal (1771-1790), neveu du précédent, etc ...

![]()

PATRIMOINE de LOUARGAT

![]() l'église Saint-Eloi

(1895-1897), oeuvre de l'architecte Le Guerrannic et édifiée par

l'entreprise Marzin de Louargat à l'emplacement d'une chapelle primitive

(important lieu de pèlerinage) ayant appartenu aux Frères hospitaliers. En

forme de croix latine, elle comprend une nef avec bas côtés de trois travées,

un transept et un chœur accosté de deux chapelles ouvrant également sur

le transept. L'église primitive de Louargat

a pour fondateurs les Hospitaliers de Saint-Jean (les murs

extérieurs portent en incrustation treize croix de Malte). " Une église

neuve remplace l’ancienne qui avait des débris des quatorzième, quinzième

et seizième siècles ; on y remarquait quatre enfeus aux armes des familles

de Guébriant, Raison du Cleuziou et du Largez. Dans le cimetière, une

croix en granit du quinzième siècle porte les armes de cette dernière

famille. Une autre croix, dite croix du Largez, se trouve sur le chemin de

Louargat à Saint-Eloy. A Kerbescont, troisième croix sur le dé de

laquelle on lit : B. M. Pogant fis faire ceste croës l’an m. c. c. c. c.

xxi (1421) " (J. Gaultier du Mottay).

L'église actuelle a été en partie financée par l'abbé Pastol, vicaire

de la paroisse. Elle porte sur le clocher l'inscription

suivante : « Anno Domini 1896 ». Sa première pierre fut bénite le

lundi de la Pentecôte, 3 juin 1895, et l'église le dimanche de Pâques,

18 avril 1897. Un panneau ancien de facture grossière représente le

baptême de Notre-Seigneur. Elle abrite une statue de saint Eloi, en bois polychrome et datée du

XVIIIème siècle et des statues modernes (saint Yves, ..).

Le maître-autel est fait de marbre de Carrare ;

l'église Saint-Eloi

(1895-1897), oeuvre de l'architecte Le Guerrannic et édifiée par

l'entreprise Marzin de Louargat à l'emplacement d'une chapelle primitive

(important lieu de pèlerinage) ayant appartenu aux Frères hospitaliers. En

forme de croix latine, elle comprend une nef avec bas côtés de trois travées,

un transept et un chœur accosté de deux chapelles ouvrant également sur

le transept. L'église primitive de Louargat

a pour fondateurs les Hospitaliers de Saint-Jean (les murs

extérieurs portent en incrustation treize croix de Malte). " Une église

neuve remplace l’ancienne qui avait des débris des quatorzième, quinzième

et seizième siècles ; on y remarquait quatre enfeus aux armes des familles

de Guébriant, Raison du Cleuziou et du Largez. Dans le cimetière, une

croix en granit du quinzième siècle porte les armes de cette dernière

famille. Une autre croix, dite croix du Largez, se trouve sur le chemin de

Louargat à Saint-Eloy. A Kerbescont, troisième croix sur le dé de

laquelle on lit : B. M. Pogant fis faire ceste croës l’an m. c. c. c. c.

xxi (1421) " (J. Gaultier du Mottay).

L'église actuelle a été en partie financée par l'abbé Pastol, vicaire

de la paroisse. Elle porte sur le clocher l'inscription

suivante : « Anno Domini 1896 ». Sa première pierre fut bénite le

lundi de la Pentecôte, 3 juin 1895, et l'église le dimanche de Pâques,

18 avril 1897. Un panneau ancien de facture grossière représente le

baptême de Notre-Seigneur. Elle abrite une statue de saint Eloi, en bois polychrome et datée du

XVIIIème siècle et des statues modernes (saint Yves, ..).

Le maître-autel est fait de marbre de Carrare ;

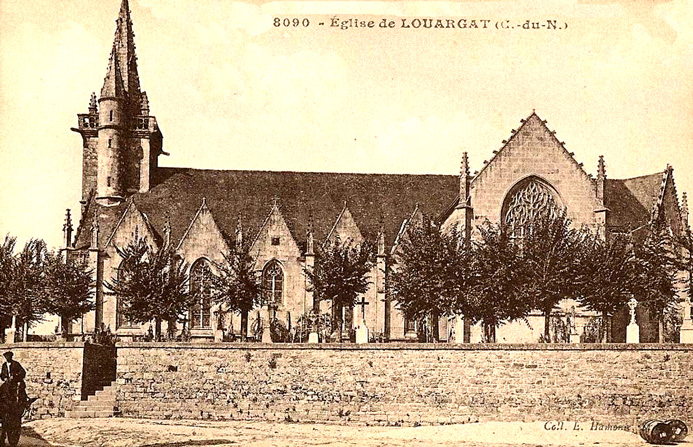

![]() l'église Notre-Dame des Neiges (XV-XVIème

siècle), reconstruite en 1869.

L'église, oeuvre d'Alphonse Guépin, a été bénite le 19 juillet 1870.

Seule la tour subsiste de l'ancien édifice en partie détruit

par un incendie en 1832. La voûte de la nef, oeuvre du maître-maçon Le Mauff, date de

1873. La base de l'édifice est du XVème siècle et le reste est du XVIème

siècle. Il est fort probable que l'église ait

été dédiée jadis à saint Pierre. Le maître-autel, en marbre de Carrare

et oeuvre du sculpteur Yves Hernot, date du XIXème siècle : sur la porte

du tabernacle figure saint Jean-Baptiste. La tour avec ses gargouilles et ses

fonts baptismaux datent du XVIème siècle. L'église abrite une

statue de saint Isidore datée du XXème siècle. " Comme toute la

paroisse, l’église de Louargat dépendait de la commanderie du Palacret.

C’est « l’élémosina de Louargat » de la charte de 1170. L’ancienne

église ayant besoin d’être restaurée et agrandie, les plans de ces

travaux furent dressés en 1858 par M. Dar, architecte à Guingamp, mais ne

furent pas approuvés par l’architecte diocésain ; et de nouveaux plans

furent dressés par M. Guépin. Devant les lenteurs administratives, les

paroissiens démolirent leur église sans autorisation, en 1866, à

l’exception de la tour dont la base date du XVème siècle et la partie

haute du XVIème siècle. L’édifice actuel fut alors édifié en 1869 sur

les plans de M. Guépin et bénit le 19 janvier 1870. Les voûtes n’en

furent exécutées qu’en 1873 par M. Le Mauff. Des travaux d’aménagements

furent faits en 1886 par M. Le Minoux, entrepreneur, sur plans de M. Lageat,

architecte. L’église actuelle comprend une nef avec bas côtés de 4 travées,

plus celle du clocher encastré ; un transept et un choeur terminé par un

chevet à noues multiples et accosté de deux chapelles ouvrant sur le

transept. Parmi les statues modernes : saint Yves et la Bienheureuse Françoise

d'Amboise, et dans les vitraux modernes : saint Guillaume. Mobilier :

moderne, à l’exception des fonts du XVIème siècle ". (R.

Couffon). L'un des autels latéraux de l'édifice actuel est orné des statues

de saint Yves et de sainte Marguerite dont les chapelles sont contiguës. C'est

dans une chapelle dédiée à saint Yves dans l'ancienne église de Louargat que se

trouvaient les tombes de la famille Le Cleuziou ;

l'église Notre-Dame des Neiges (XV-XVIème

siècle), reconstruite en 1869.

L'église, oeuvre d'Alphonse Guépin, a été bénite le 19 juillet 1870.

Seule la tour subsiste de l'ancien édifice en partie détruit

par un incendie en 1832. La voûte de la nef, oeuvre du maître-maçon Le Mauff, date de

1873. La base de l'édifice est du XVème siècle et le reste est du XVIème

siècle. Il est fort probable que l'église ait

été dédiée jadis à saint Pierre. Le maître-autel, en marbre de Carrare

et oeuvre du sculpteur Yves Hernot, date du XIXème siècle : sur la porte

du tabernacle figure saint Jean-Baptiste. La tour avec ses gargouilles et ses

fonts baptismaux datent du XVIème siècle. L'église abrite une

statue de saint Isidore datée du XXème siècle. " Comme toute la

paroisse, l’église de Louargat dépendait de la commanderie du Palacret.

C’est « l’élémosina de Louargat » de la charte de 1170. L’ancienne

église ayant besoin d’être restaurée et agrandie, les plans de ces

travaux furent dressés en 1858 par M. Dar, architecte à Guingamp, mais ne

furent pas approuvés par l’architecte diocésain ; et de nouveaux plans

furent dressés par M. Guépin. Devant les lenteurs administratives, les

paroissiens démolirent leur église sans autorisation, en 1866, à

l’exception de la tour dont la base date du XVème siècle et la partie

haute du XVIème siècle. L’édifice actuel fut alors édifié en 1869 sur

les plans de M. Guépin et bénit le 19 janvier 1870. Les voûtes n’en

furent exécutées qu’en 1873 par M. Le Mauff. Des travaux d’aménagements

furent faits en 1886 par M. Le Minoux, entrepreneur, sur plans de M. Lageat,

architecte. L’église actuelle comprend une nef avec bas côtés de 4 travées,

plus celle du clocher encastré ; un transept et un choeur terminé par un

chevet à noues multiples et accosté de deux chapelles ouvrant sur le

transept. Parmi les statues modernes : saint Yves et la Bienheureuse Françoise

d'Amboise, et dans les vitraux modernes : saint Guillaume. Mobilier :

moderne, à l’exception des fonts du XVIème siècle ". (R.

Couffon). L'un des autels latéraux de l'édifice actuel est orné des statues

de saint Yves et de sainte Marguerite dont les chapelles sont contiguës. C'est

dans une chapelle dédiée à saint Yves dans l'ancienne église de Louargat que se

trouvaient les tombes de la famille Le Cleuziou ;

![]() la chapelle Saint-Jean et Saint Fiacre (XVIème siècle).

L'édifice est de plan rectangulaire. La chapelle a pour fondateurs les Hospitaliers de Saint-Jean.

Le clocher mur a une chambre de cloche. Une sacristie se trouve située au

nord de l'édifice. Le maître-autel est constitué d'anciennes pierres tombales. La

chapelle abrite une statue de Notre-Dame (de Clairien). " Edifice

de plan rectangulaire remontant au début du XVIème siècle avec sacristie en appendice au nord ;

clocheton plus tardif, identique à celui de la chapelle de Christ. Mobilier

: Crucifix ancien, et deux petites statuettes d’apôtres dont l’un a les jambes

croisées. (R. Couffon) ;

la chapelle Saint-Jean et Saint Fiacre (XVIème siècle).

L'édifice est de plan rectangulaire. La chapelle a pour fondateurs les Hospitaliers de Saint-Jean.

Le clocher mur a une chambre de cloche. Une sacristie se trouve située au

nord de l'édifice. Le maître-autel est constitué d'anciennes pierres tombales. La

chapelle abrite une statue de Notre-Dame (de Clairien). " Edifice

de plan rectangulaire remontant au début du XVIème siècle avec sacristie en appendice au nord ;

clocheton plus tardif, identique à celui de la chapelle de Christ. Mobilier

: Crucifix ancien, et deux petites statuettes d’apôtres dont l’un a les jambes

croisées. (R. Couffon) ;

![]() la chapelle du Christ

Troguennec (1784). La chapelle est en forme de croix latine et le

clocher mur possède une chambre de cloche. " dite

de Christ Troguenec ". — Edifice en

forme de croix latine de la fin du XVIème ou du début du XVIIème siècle.

Parmi les statues modernes : saint Yves ; (R. Couffon) ;

la chapelle du Christ

Troguennec (1784). La chapelle est en forme de croix latine et le

clocher mur possède une chambre de cloche. " dite

de Christ Troguenec ". — Edifice en

forme de croix latine de la fin du XVIème ou du début du XVIIème siècle.

Parmi les statues modernes : saint Yves ; (R. Couffon) ;

![]() la chapelle Saint-Paul

ou Saint Pol Aurélien (XVIIIème siècle), reconstruite au début du

XVIIIème siècle. Elle est en forme de

croix et possède un clocher à une chambre de cloche. La toiture vient

d'être restaurée. Les deux petites chapelles en ailes sont polygonales et

ouvrent sur la nef par une grande arcade. Mobilier : Retable avec

inscription : Y. LE BAIL G(OUVERNEUR) P(OUR) L AN 1774 ;

la chapelle Saint-Paul

ou Saint Pol Aurélien (XVIIIème siècle), reconstruite au début du

XVIIIème siècle. Elle est en forme de

croix et possède un clocher à une chambre de cloche. La toiture vient

d'être restaurée. Les deux petites chapelles en ailes sont polygonales et

ouvrent sur la nef par une grande arcade. Mobilier : Retable avec

inscription : Y. LE BAIL G(OUVERNEUR) P(OUR) L AN 1774 ;

![]() la chapelle Saint-Sylvestre

(1762) dite aussi de Catic et

située sur l'actuelle paroisse de Saint-Eloi. Edifice rectangulaire,

portant la date de 1762 et construit à cette date

par un certain Le Vot. Le clocher

mur est à lanternon. Le vitrail, oeuvre du maître-verrier R. Budet, date

du XXème siècle : il a été offert par Suzanne Favennec, conteuse à

Saint-Clet. La toiture vient d'être restaurée ;

la chapelle Saint-Sylvestre

(1762) dite aussi de Catic et

située sur l'actuelle paroisse de Saint-Eloi. Edifice rectangulaire,

portant la date de 1762 et construit à cette date

par un certain Le Vot. Le clocher

mur est à lanternon. Le vitrail, oeuvre du maître-verrier R. Budet, date

du XXème siècle : il a été offert par Suzanne Favennec, conteuse à

Saint-Clet. La toiture vient d'être restaurée ;

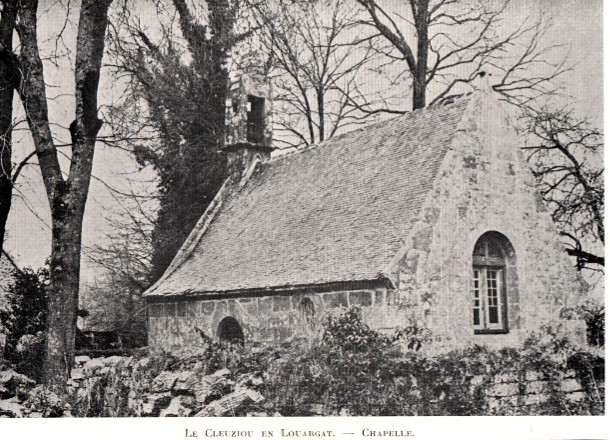

![]() la

chapelle Sainte Marguerite du Cleuziou (XVIème siècle). Petit

édifice rectangulaire datant du

début du XVIème siècle et renfermant les statues anciennes de saint

Jean-Baptiste et de sainte Marguerite. Le clocher mur est

à lanternon. Cette chapelle fut frappée par la foudre vers 1888 et

restaurée. Il s'agit d'une chapelle privée ;

la

chapelle Sainte Marguerite du Cleuziou (XVIème siècle). Petit

édifice rectangulaire datant du

début du XVIème siècle et renfermant les statues anciennes de saint

Jean-Baptiste et de sainte Marguerite. Le clocher mur est

à lanternon. Cette chapelle fut frappée par la foudre vers 1888 et

restaurée. Il s'agit d'une chapelle privée ;

![]() l'oratoire

Notre-Dame (XXème siècle) ;

l'oratoire

Notre-Dame (XXème siècle) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Michel, aujourd'hui disparue. La

chapelle avait pour fondateurs les Hospitaliers de Saint-Jean. La chapelle

datait de la fin du XVIème siècle et avait été édifiée par les

habitants du village de Kermicael et à leurs dépens. De plan

rectangulaire, avec chapelle du côté de l’épître, elle avait été

presqu'entièrement reconstruite au début du XVIIIème siècle. En 1735

elle renfermait les statues de saint Michel, de saint Aubin, une figure des

5 plaies, et possédait un calice d’argent ;

l'ancienne

chapelle Saint-Michel, aujourd'hui disparue. La

chapelle avait pour fondateurs les Hospitaliers de Saint-Jean. La chapelle

datait de la fin du XVIème siècle et avait été édifiée par les

habitants du village de Kermicael et à leurs dépens. De plan

rectangulaire, avec chapelle du côté de l’épître, elle avait été

presqu'entièrement reconstruite au début du XVIIIème siècle. En 1735

elle renfermait les statues de saint Michel, de saint Aubin, une figure des

5 plaies, et possédait un calice d’argent ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame du Paradis, détruite au XIXème siècle. Située au

village de Kermaria, elle datait du XVIIème siècle et avait été bénite

par autorisation épiscopale du 18 novembre 1629 ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame du Paradis, détruite au XIXème siècle. Située au

village de Kermaria, elle datait du XVIIème siècle et avait été bénite

par autorisation épiscopale du 18 novembre 1629 ;

![]() l'ancienne

chapelle du Manac'hty, détruite. C’était une grange de Bégard, mentionnée

dans la confirmation générale des biens de l'abbaye par Conan le Petit vers 1170 ;

l'ancienne

chapelle du Manac'hty, détruite. C’était une grange de Bégard, mentionnée

dans la confirmation générale des biens de l'abbaye par Conan le Petit vers 1170 ;

![]() l'ancienne

chapelle de Guermorvan, détruite et dédiée jadis à saint Yves. Elle

existait encore au XVIIIème siècle ;

l'ancienne

chapelle de Guermorvan, détruite et dédiée jadis à saint Yves. Elle

existait encore au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Eloi. Elle a été érigée en église paroissiale en 1874,

paroisse englobant également les chapelles de Saint-Sylvestre et de la Trinité ;

l'ancienne

chapelle Saint-Eloi. Elle a été érigée en église paroissiale en 1874,

paroisse englobant également les chapelles de Saint-Sylvestre et de la Trinité ;

![]() le calvaire du cimetière (XVIème siècle),

restauré en 1845 ou 1841. Il porte les armes de la famille du Largez ainsi que les

armes d'un abbé de Bégard. " Sur l’une des faces, le Christ

entre la sainte Vierge et saint Jean, sur l’autre Pièta. Il porte d’un

côté les armes d’un abbé de Bégard, et de l’autre celles des du

Larges " ;

le calvaire du cimetière (XVIème siècle),

restauré en 1845 ou 1841. Il porte les armes de la famille du Largez ainsi que les

armes d'un abbé de Bégard. " Sur l’une des faces, le Christ

entre la sainte Vierge et saint Jean, sur l’autre Pièta. Il porte d’un

côté les armes d’un abbé de Bégard, et de l’autre celles des du

Larges " ;

![]() les

calvaires de Saint-Eloi (XVIIème siècle) et du Christ (1668) ;

les

calvaires de Saint-Eloi (XVIIème siècle) et du Christ (1668) ;

![]() les

croix de Saint-Michel (1650), de Saint-Jean (XVIIIème siècle),

de Crech Guignec (1799), de Keranscoul ou Kerscoul (1621), de Manaty (XVIIIème siècle) ;

les

croix de Saint-Michel (1650), de Saint-Jean (XVIIIème siècle),

de Crech Guignec (1799), de Keranscoul ou Kerscoul (1621), de Manaty (XVIIIème siècle) ;

![]() le château ou manoir du Cleuziou

(XV-XVI-XVIIIème siècle) avec sa chapelle qui date du XVIIIème siècle. Ce fut le berceau de la famille Raison du

Cleuziou. On prétend que saint Yves (1255-1303) y aurait

séjourné à maintes reprises. Une tradition conservée dans la famille assure que saint Yves

(1255-1303) y a séjourné et célébré la messe. Le manoir est pillé et incendié en 1593, durant les guerres de

la Ligue. Un aveu daté du 17 mars 1679 donne une description du manoir :

" ... Un grand corps de logis composé d'une cuisine, depance et laverie de jouxt

vers le jardin.. Chambre basse au bout subzain de ladicte cuisine, la salle au

dessus, escalier, chambres, greniers, tourelles au dessus du tour de vis, autre

degré à pavillon au dessus, escuries, granges, murailles, la maison à four,

vollières et reffuges à pigeons, cours, portes, aires et jardins, avant court et

chapelle y estant dédiée à saincte Marguerite ... avec bois de haute futaye

devant et derrière le manoir, estangs, garennes ... ".

Des travaux de restaurations sont exécutés de 1705 à 1740 par

Joseph Marie du Cleuziou. Le pigeonnier date du XVème siècle ;

le château ou manoir du Cleuziou

(XV-XVI-XVIIIème siècle) avec sa chapelle qui date du XVIIIème siècle. Ce fut le berceau de la famille Raison du

Cleuziou. On prétend que saint Yves (1255-1303) y aurait

séjourné à maintes reprises. Une tradition conservée dans la famille assure que saint Yves

(1255-1303) y a séjourné et célébré la messe. Le manoir est pillé et incendié en 1593, durant les guerres de

la Ligue. Un aveu daté du 17 mars 1679 donne une description du manoir :

" ... Un grand corps de logis composé d'une cuisine, depance et laverie de jouxt

vers le jardin.. Chambre basse au bout subzain de ladicte cuisine, la salle au

dessus, escalier, chambres, greniers, tourelles au dessus du tour de vis, autre

degré à pavillon au dessus, escuries, granges, murailles, la maison à four,

vollières et reffuges à pigeons, cours, portes, aires et jardins, avant court et

chapelle y estant dédiée à saincte Marguerite ... avec bois de haute futaye

devant et derrière le manoir, estangs, garennes ... ".

Des travaux de restaurations sont exécutés de 1705 à 1740 par

Joseph Marie du Cleuziou. Le pigeonnier date du XVème siècle ;

![]() le

manoir de Plouserf (XVIIème siècle) ;

le

manoir de Plouserf (XVIIème siècle) ;

![]() le

manoir du Largez (XVIIIème siècle). La famille de Largez,

ancienne famille noble et aujourd'hui éteinte, tirée son nom de

ce manoir. La chapelle privée était jadis sous le patronage de saint

Pergat. En 1074, Trescand du

Largez, propriétaire de la terre seigneuriale de ce nom, en Louargat, est

qualifié de "haut-baron" dans des actes du duc Conan III, dit le

Tors, et un nommé Raoul du Largez bataille à côté du grand Guillaume

le Conquérant qui le récompensera vers 1096 en lui donnant

plusieurs comtés dont celui de Norfolk et de Suffolk. En 1270, un autre

Raoul du Largez, Alain, son fils, et Juhaël, se croisent pour la Terre

Sainte, sous la conduite d'Alain Fergent. Jean du Largez fut abbé de

Daoulas en 1502 et évêque titulaire d'Avesnes le 30 juillet 1507 ;

le

manoir du Largez (XVIIIème siècle). La famille de Largez,

ancienne famille noble et aujourd'hui éteinte, tirée son nom de

ce manoir. La chapelle privée était jadis sous le patronage de saint

Pergat. En 1074, Trescand du

Largez, propriétaire de la terre seigneuriale de ce nom, en Louargat, est

qualifié de "haut-baron" dans des actes du duc Conan III, dit le

Tors, et un nommé Raoul du Largez bataille à côté du grand Guillaume

le Conquérant qui le récompensera vers 1096 en lui donnant

plusieurs comtés dont celui de Norfolk et de Suffolk. En 1270, un autre

Raoul du Largez, Alain, son fils, et Juhaël, se croisent pour la Terre

Sainte, sous la conduite d'Alain Fergent. Jean du Largez fut abbé de

Daoulas en 1502 et évêque titulaire d'Avesnes le 30 juillet 1507 ;

![]() le

manoir de Guerdévalé (1786) ;

le

manoir de Guerdévalé (1786) ;

![]() la fontaine Saint-Eloi (XVIIème siècle) ;

la fontaine Saint-Eloi (XVIIème siècle) ;

![]() la

fontaine du Christ (1668) ;

la

fontaine du Christ (1668) ;

![]() la maison de Kerello (XVIIème siècle) ;

la maison de Kerello (XVIIème siècle) ;

![]() 11 moulins dont les moulins à eau de Kerbron, de Keranfol, du

Château, du Loch, Blanc, de Kerro, du Reste, ..

11 moulins dont les moulins à eau de Kerbron, de Keranfol, du

Château, du Loch, Blanc, de Kerro, du Reste, ..

A signaler aussi :

![]() les deux menhirs de Pergat

ou des Quatre-Vents (près de 5 000 ans avant Jésus-Christ). " Près

du village de Pergat menhir de dix mètres trente centimètres de hauteur et

de douze mètres quarante centimètres de tour à sa base " (J.

Gaultier du Mottay) ;

les deux menhirs de Pergat

ou des Quatre-Vents (près de 5 000 ans avant Jésus-Christ). " Près

du village de Pergat menhir de dix mètres trente centimètres de hauteur et

de douze mètres quarante centimètres de tour à sa base " (J.

Gaultier du Mottay) ;

![]() la motte féodale de Penarstang

ou Penn-ar-Stang (tumulus An Dossen). " Tumulus à sommet aplati de

quatorze mètres de hauteur, cent huit mètres de circonférence à sa base

entourée de grosses pierres brutes, et de quarante mètres de pourtour au

sommet ; il est situé au village de Pen-an-Stang (J.

Gaultier du Mottay) ;

la motte féodale de Penarstang

ou Penn-ar-Stang (tumulus An Dossen). " Tumulus à sommet aplati de

quatorze mètres de hauteur, cent huit mètres de circonférence à sa base

entourée de grosses pierres brutes, et de quarante mètres de pourtour au

sommet ; il est situé au village de Pen-an-Stang (J.

Gaultier du Mottay) ;

![]() fragments

de la voie romaine de Carhaix à Tréguier visibles au village de

Coat-an-Bescont, sur une longueur de trois cents mètres. Autres fragments

sur la lande de Lamboléon, près de la chapelle de Saint-Eloy ; une tranchée

de chemin de fer qui passe non loin de là, en montre la coupe très

apparente (J. Gaultier du Mottay) ;

fragments

de la voie romaine de Carhaix à Tréguier visibles au village de

Coat-an-Bescont, sur une longueur de trois cents mètres. Autres fragments

sur la lande de Lamboléon, près de la chapelle de Saint-Eloy ; une tranchée

de chemin de fer qui passe non loin de là, en montre la coupe très

apparente (J. Gaultier du Mottay) ;

![]() les stèles gauloises de

Crech-Even et de Saint-Michel (près de 500-450 avant

Jésus-Christ) ;

les stèles gauloises de

Crech-Even et de Saint-Michel (près de 500-450 avant

Jésus-Christ) ;

![]() la vasque monolithe du château de Guermorvan

ou Kermorvan (XVIIème siècle). " Château de Kermorvan, antienne maison forte et en

ruines ; dans sa cour principale est une auge en granit de dimensions

extraordinaires, plus de cinq mètres de diamètre, reposant sur trois dés

cubiques " (J. Gaultier du Mottay) ;

la vasque monolithe du château de Guermorvan

ou Kermorvan (XVIIème siècle). " Château de Kermorvan, antienne maison forte et en

ruines ; dans sa cour principale est une auge en granit de dimensions

extraordinaires, plus de cinq mètres de diamètre, reposant sur trois dés

cubiques " (J. Gaultier du Mottay) ;

![]() le puits de

Guermorvan.

le puits de

Guermorvan.

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LOUARGAT

Les maisons nobles en 1780 étaient : Kermoroc'h (haute justice), Kerampaliez, Guardenolé, Runegaut, le Cleuziou, Kermorvan, Lagdu (ou Lordu), Coëtgourhant, Kercadiou, Kernezvou (ou Kerherzou) et le Largez. La famille du Largez, aujourd'hui éteinte, tirait son nom du manoir du Largez en Louargat. Elle possédait jadis dans cette paroisse les seigneuries de Guermorvan et de Guerdénolé. En 1696, M. de Goësbriant était seigneur de la paroisse.

La seigneurie du Cleuziou possédait autrefois un droit de haute justice dont les patibulaires à trois piliers se dressaient dans la lande du Cleuziou. Ce petit fief était un ramage de la première maison de Penthièvre (c'est-à-dire du Comté de Guingamp) : " Cleuzyou en Loüargat evesché de Tréguier, ramage de Guingamp ... le surnom de Raison est à présent en cette Maison-là " (Guy Le Borgne, en 1667). D'après un aveu rendu le 29 avril 1540, " la terre de Cleuziou relevait directement du Roi. Elle se composait du manoir et de la métairie, plus un certain nombre de convenants tous situés en la frairie du même nom ". Propriété de la famille Cleuziou (au début du XVIème siècle) qui se fonde dans la famille Raison (suite au mariage de Gillette du Cleuziou avec Jacques Raison, cadet de la maison de Kersenant, en Ploumillau, seigneur de la Garde). Jacques Raison prit pour écusson : gironné d'hermines et de gueules, et mourut dans les prisons de la Sainte-Union, à Morlaix, en 1593. On trouve Cleziou, Cleuziou à partir de 1427, et Clueyo (en 1535).

La seigneurie de Coatanhay possédait autrefois un droit de haute justice et formait avec Kermoroc'h et Saint-Michel, la châtellenie Saint-Michel.

La seigneurie de Coatquiziou (ou Coëtguiziou) possédait autrefois un droit de haute justice. Propriété d'Alain de Coëtguiziou (époux de Jeanne Le Borgne) au début du XVème siècle puis de la famille de Kerguézay (en 1427, suite au mariage de Margélie de Coëtguiziou avec Yvon de Kerguézay).

La seigneurie de Guermorvan possédait autrefois un droit de haute justice avec patibulaire à quatre piliers au lieu-dit Hoguéné. Propriété, en 1427, d'Yvon de Kerguésay (sieur de Trodon-La Coudraye) et de son épouse Margélie de Coëtguiziou (héritière de Guermorvan et de Coëtguiziou). La seigneurie passe dans la famille de Goësbriand suite au mariage de Françoise Gabrielle de Kerguezay avec Yves de Goësbriand (1637-1718). Guermorvan passe en 1780 entre les mains de la famille de Suffren (suite au mariage en 1744 de Louise Gabrielle de Goësbriand avec Joseph Jean Baptiste de Suffren, marquis de Saint-Tropez).

La seigneurie de Kerbol (ou Kerpaul) possédait autrefois un droit de haute justice (en 1758). Propriété, en 1552, d'Henry de La Boissière et, en 1758, de Claude Louis Aubert de Tourny.

La seigneurie de Kermoroc'h possédait autrefois un droit de haute justice. Propriété du président de Montluc.

Lors de la réformation des fouages de 1426, quatre nobles de Louargat sont mentionnés : Alen Kerquesay, Yvon Kerguesay, Yvon le Cleuziou (époux de Guillemette le Goaz) et Jehan Largez (ou Lareger). On mentionne aussi les lieux-dits : Guer Morvan ou Guermorvan (à Kerguesay), Quiniou ou Kerguiniou (à Rollant Péan), Ker Cadiou ou Kercadiou (à Hervé Guillaume), Coet Gourdes ou Régourlès (à Jehan le Goalles), l'Isle (à dame de Kersaliou), Huguerec (au sire des Salles), et Ker Beziou (à Rolland Quemmarec).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Tréguier de 1481, on comptabilise la présence de 5 nobles de Louargat (il y en avait 4 en 1426) :

![]() Jehan BOTCAZOU (40

livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan BOTCAZOU (40

livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Guillaume COETTRIEU

(10 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Guillaume COETTRIEU

(10 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Philippe DU

QUELLENNEC de Kerherzou (140 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Philippe DU

QUELLENNEC de Kerherzou (140 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Pierre LE COSIC de Le

Lordu (120 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Pierre LE COSIC de Le

Lordu (120 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Philippe LE LARGEZ

(80 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer.

Philippe LE LARGEZ

(80 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer.

Dans une "Montre" de Tréguier en 1503 (Archives Départementales des Côtes d’Armor, 1 C 184 et 74 J 49), plusieurs nobles de Louargat sont mentionnés :

- Maistre Jean Le Cozic sieur du Locdu comparu en robe à pied sans harnois "et luy est enioint au prochain mandement avoir harnois et chevaux a lance en estat d’homme d’armes sauff excuse pour occupation par raison de ses offices royaux et autres excusations".

- Phelippes du Quelinec sieur de Kerhezrou comparu en robe a trois chevaux aiant avec luy deux archers armés l’un d’une cuirasse et l’autre de brigandines o salade banniere faldes manches "et luy est enioint au prochain mandement fournir d’archer".

- Charles du Cleuziou sieur du Cleuziou comparu a deux chevaux en robe aiant avec luy son fils armé de brigandines salade banniere espée et javeline "et luy est enioint au prochain mandement avoir arc et trousse".

- Jean du Largez sieur du Largez comparu en robe à cheval sans harnois fors espée "et luy est enioint au prochain mandement fournir de deux archers armés de brigandines salade gorgeline arc et trousse".

- Jean Botcazou comparu à cheval en brigandine et salade espée et javeline "et luy est enioint au prochain mandement avoir gorgeline arbalestre ou arc et trait de guerre".

- Phelippes du Largez portzancoz comparu à cheval en robe et espée javeline "et luy est enioint au prochain mandement avoir brigandine gorgeline salade arc et trousse".

- Guillaume Coueutreu comparu à cheval sans harnois "et luy est enioint au prochain mandement avoir brigandines salade espée arc et trousse".

© Copyright - Tous droits réservés.