|

Bienvenue chez les Louvignéens |

LOUVIGNE-DU-DESERT |

Retour page d'accueil Retour Canton de Louvigné-du-Désert

|

La

commune de Louvigné-du-Désert ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LOUVIGNE-DU-DESERT

Louvigné-du-Désert vient, semble-t-il, du latin "lupus" (loup) avec le suffixe "acum" (domaine). Le terme "Désert" est ajouté au XVIIIème siècle.

Vers l'an 1000, le duc de Bretagne confie à Menn ou Méen ou Main 1er (prince de la maison des comtes de Rennes) la tâche d'administrer militairement et judiciairement le pays compris entre La Glaine et le Couesnon (la future baronnie de Fougères) et de préserver le duché de Bretagne des incursions Normandes et Françaises.

En 1040, Méen (ou Main) II de Fougères confie l'église aux moines de l'Abbaye de Marmoutiers en Touraine qui fonde alors un prieuré-cure. Ce prieuré est contigu à l'église du côté nord, dans le quartier nommé encore aujourd'hui le Prieuré. Ce prieuré est uni dès le XIIème siècle à celui de la Sainte Trinité de Fougères, fondé au milieu du XIème siècle par Adelaïde, veuve de Méen (ou Main) II de Fougères et mère de Raoul Ier. Le prieuré possédait jadis un droit de haute justice. En 1532 (ou 1523), le seigneur de Monthorin, Gilles de Porcon (époux de Jeanne de Romilley, fille du seigneur d'Ardennes), achète aux moines de Marmoutiers le fief du prieuré avec tous les droits qui s'y attachent.

« L'église de Louvigné (aujourd'hui Louvigné-du-Désert), — dit M. Maupillé, — est une des rares églises du diocèse de Rennes dont les documents contemporains constatent l'existence à la fin du Xème siècle ; elle est, dans l'arrondissement de Fougères, la première qui nous apparaisse au commencement de la réorganisation religieuse du pays, après les désastreuses invasions normandes. C'était un usage assez général, au commencement du XIème siècle, que les possesseurs de fiefs un peu considérables disposassent d'une portion quelconque de leurs terres ou de leurs revenus pour les affecter à l'entretien des églises et au soulagement des pauvres de leurs domaines. On donnait le nom d'aumône, « eleemosyna » à l'ensemble des biens affectés à cette pieuse destination (Notices historiques sur les paroisses du canton de Louvigné, 155). D'après une notice rédigée vers le milieu du XIème siècle, Main, l'auteur de la maison de Fougères, ne fut pas plus tôt entré en possession de son fief qu'il disposa ainsi de l'église de Louvigné et toutes ses dépendances, ne réservant que la partie du bourg située en dehors du cimetière et trois pièces de terre pour son domaine (« Pro suorum expiatione delictorum quamdam ecclesiam suam in loco qui vocatur Lupiniacus existentem destinavit perpetualiter in eleemosinam et terram in circuitu ad altare pertinentem » - D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 410). Ces dispositions furent, à sa mort, ratifiées par Aufroy, son fils et son successeur ; puis, à la mort de celui-ci, par Main II, sou petit-fils. Mais ce dernier seigneur porta plus loin son désintéressement. En faisant leurs dispositions, Main Ier et son fils ne s'étaient pas complètement dessaisis des biens qui en étaient l'objet ; le prêtre chargé de desservir l'église de Louvigné en avait bien l'administration et la jouissance, mais ce prêtre était nommé par eux ; et lorsque l'église devenait vacante, elle rentrait avec tous ses revenus en la possession des donateurs ou de leurs héritiers, qui en disposaient jusqu'à ce qu'elle eût été de nouveau pourvue par eux. L'Eglise, il est vrai, condamnait ces jouissances, mais ses anathèmes n'arrêtaient pas toujours les seigneurs dans les occasions où ils pouvaient se les permettre. Main II, pour prévenir cet abus, résolut de se dépouiller entièrement, lui et ses successeurs, des droits qu'ils avaient sur l'église de Louvigné et de les transférer à l'abbaye de Marmoutiers, qui serait chargée de pourvoir au service des autels et à tout ce qui serait nécessaire à son entretien. Ce dessein arrêté, il le soumit à Guérin, pour lors évêque de Rennes, ainsi qu'aux principaux membres de son clergé, qui l'approuvèrent. Puis, après s'être assuré du consentement d'Adélaïde sa femme, et d'Eudon son fils, ainsi que de la renonciation du prêtre, nommé Gualand, qui desservait alors l'église de Louvigné, il le mit généreusement à exécution.

La donation qu'il fit à Marmoutiers comprit dès lors non-seulement le bourg et l'église, mais encore toutes les terres cultivées ou non cultivées qui en dépendaient, les prairies et les cours d'eau, enfin tous les privilèges et toutes les immunités dont ces terres étaient en possession (Notice précitée - Bulletin Archéologique de l'Association bretonne, III, 183, et D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, 410) » Ainsi fut fondé, vers l'an 1040, le prieuré de Louvigné-du-Désert, membre de Marmoutiers, dont nous avons précédemment parlé. Lorsqu'assez peu de temps après, les Bénédictins quittèrent le bourg de Louvigné, l'administration de la paroisse fut confiée à un prêtre séculier présenté par l'abbé de Marmoutiers. Une charte d'Etienne, évêque de Rennes de 1157 à 1166, régla comme il suit les intérêts des religieux de Marmoutiers et du recteur de Louvigné : les deux tiers des dîmes et des oblations, des droits de purification, de sépulture et de confrérie, des prémices et autres redevances, appartiendront aux religieux, et l'autre tiers sera au recteur ; mais ce dernier jouira seul des droits de baptême et de confession, ainsi que des trentains et des septains (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 658). L'abbaye de Marmoutiers fut confirmée dans la possession de l'église de Louvigné, en 1112, par le pape Paschal II, et en 1197 par Herbert, évêque de Rennes. Dans les derniers siècles, le prieur de la Trinité de Fougères, dépendant de Marmoutiers, jouissait encore des deux tiers des grosses dîmes de Louvigné, mais l'ordinaire avait recouvré le droit de nommer le recteur du lieu. En 1790, M. Beauce, recteur de Louvigné, déclara qu'il jouissait du presbytère et de ses jardins, estimés 150 livres ; — de 5 journaux de terre, valant 100 livres ; — de la prairie de Bonnefontaine, affermée 200 livres ; — du tiers des grosses dîmes, des dîmes novales et d'un canton appelé le Petit-Maine, le tout valant 2 800 livres ; — son revenu total, mais brut, était donc de 3 250 livres. Ses charges consistaient en ceci : la pension de deux vicaires, 200 livres de décimes, l'entretien du chanceau pour un tiers, et 900 livres de pension viagère retenue par le recteur précédent (Pouillé de Rennes). A la même époque, la fabrique de Louvigné avait 146 livres de rente, et les fondations faites dans l'église rapportaient 880 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G ; 1 V, 27).

Entre 1550 et 1686, il est signalé un lieu de culte protestant au lieu-dit "Villauran". Les Chouans attaquent Louvigné-du-Désert les 17 et 18 mars 1796, et s'en emparent le 12 décembre 1798. La paroisse de Louvigné-du-Désert dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.

Monthorin, terre seigneuriale de la paroisse de Louvigné-du-Désert, était une châtellenie avec un droit de haute justice, et relevait de la baronnie de Fougères.

On rencontre les appellations suivantes : Parochia Lupiniaci (au XIème siècle), Luviniacum (au XIIème siècle), Louvigneium (au XIIIème siècle), Lupiniacum in Fulgeriensi (en 1516), Loupvigny (au XVIIème siècle).

Note 1 : Il existe près du presbytère de Louvigné-du-Désert, et à la sortie de ce bourg, une vieille chapelle dédiée à saint Jean, qui pourrait bien avoir appartenu jadis à des religieux hospitaliers, dont le peuple semble garder un vague souvenir en disant que des Templiers étaient jadis dans la paroisse. A côté de cette chapelle se trouve le champ des Bas-Cimetières, qui devait en dépendre autrefois. Au XVIème siècle le seigneur de Villavran reconstruisit en partie cette chapelle, dont il se disait fondateur, et sur laquelle on voit encore ses armoiries. A une époque plus rapprochée de nous, un prêtre nommé Jean Riban, vivant en 1749, établit, suivant la tradition locale, un petit hospice dans lequel il soignait lui-même les malades, au village du Plantis, qu'il habitait. A côté de sa maison, qui existe encore à la fin du XIXème siècle, se trouve un petit oratoire dont les murs sont revêtus d'inscriptions assez bizarres. Mais il ne semble pas que cet établissement, de peu d'importance, ait subsisté après la mort de ce vénérable ecclésiastique.

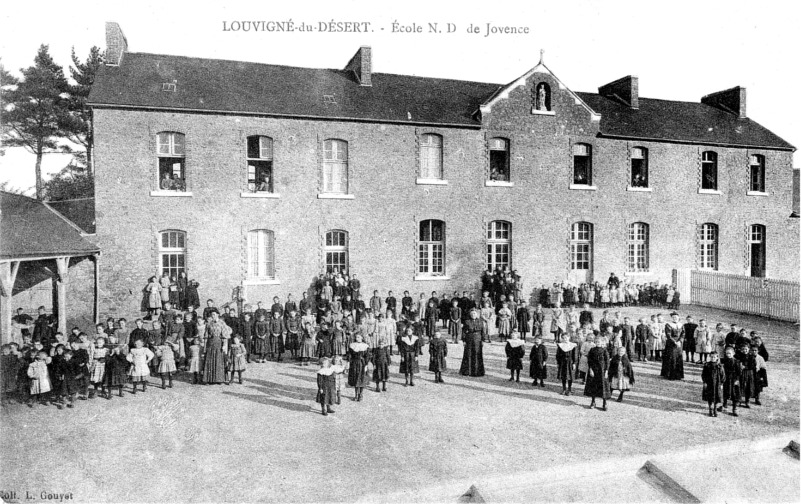

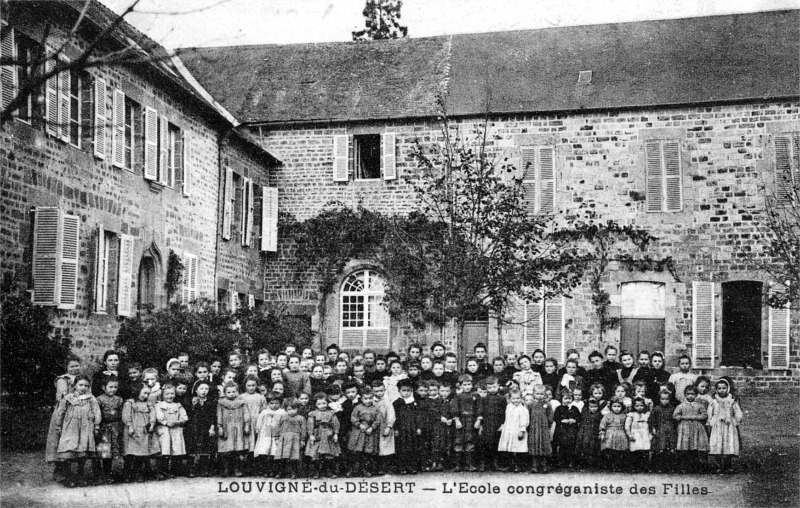

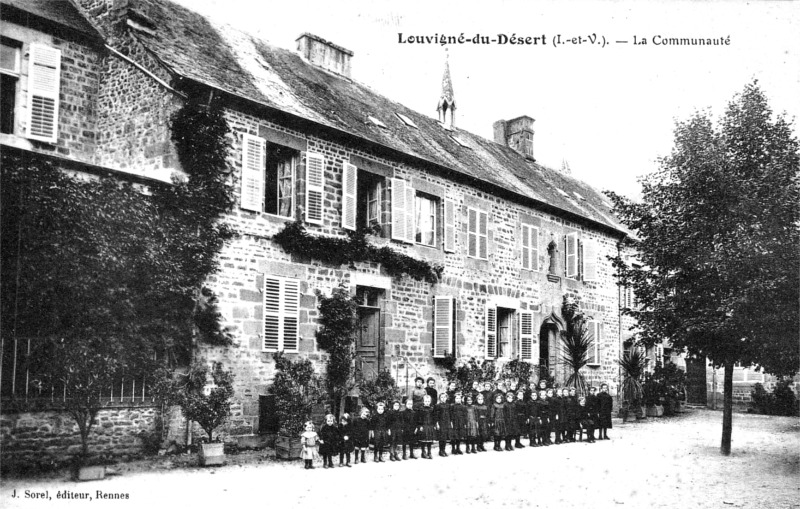

Du vivant de Marie Gigon, l'une de ses compagnes, qui fut, paraît-il, supérieure de la congrégation, Mlle Collibeaux de Limières, vint fonder à Louvigné-du-Désert une maison dépendant de celle de Fougères. Cette école fut établie par les soins de M. Ferron, recteur de Louvigné-du-Désert, qui acheta le 4 septembre 1731 une maison au bourg, moyennant 800 livres données par des personnes charitables pour « estre employées à acheter ladite maison pour l'utilité d'une petite escole charitable qui s'y tient actuellement et en faveur des Filles de l'Instruction charitable de la maison de Fougères ». Mlle Collibeaux s'obligea en cette occasion à fournir deux de ses religieuses pour tenir cette école ; on dit qu'elle vint elle-même y mourir en odeur de sainteté dès 1731, mais son école prospéra jusqu'en 1790 (Archives paroissiales de Louvigné-du-Désert). A cette dernière époque, les Gigonnes de Louvigné-du-Désert, alors Mlles Cardin et Tréhel, jouissaient d'une maison avec cour et jardin, et d'une petite rente que leur avait léguée une demoiselle Roulaud de la Haye (Pouillé de Rennes).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Louvigné-du-Désert : Gualand (vers 1040). Jean Deguilles (recteur en même temps de Combourg et de Landéan, en 1517). Guy Deguilles (1542). Jean Lothon (sieur de la Fumerais, en 1596). Guy de Guiller (1621). Pierre Jouey (1642, il résigna le 2 février 1663 en faveur de Jean Langevin, diacre d'Avranches). Jean Cousin (il succéda au précédent, décédé, malgré la résignation susdite ; il rendit aveu au roi pour son presbytère le 31 décembre 1678). Gilbert Hodebert (1683, il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'azur à trois bandes d'or, et prit part au synode de 1701). René de Marguerit (il se démit en 1705). Jean Ferron (prêtre du diocèse, pourvu le 26 mai 1705, il rendit aveu en 1733 au seigneur de Monthorin pour son presbytère et son pourpris ; décédé en 1740). Jean-François Crosnier (pourvu le 29 juin 1740, il résigna en faveur du suivant). Jean Crosnier (pourvu le 22 février 1764, il résigna en 1785). Joseph Beauce (pourvu le 16 février 1785, il gouverna jusqu'à la Révolution et fut réinstallé en 1803 ; décédé le 12 février 1831, âgé de soixante-dix-sept ans). Jean Goltais (1831, décédé en 1835). Joseph Provost (1836-1865). Pierre Cardinal (1865, décédé en 1877). Jean-Marie Marsolliau (à partir de 1877), .....

Voir

![]() "

Origines

de la paroisse de Louvigné-du-Désert

".

"

Origines

de la paroisse de Louvigné-du-Désert

".

Voir

![]() " Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Louvigné-du-Désert

".

" Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Louvigné-du-Désert

".

![]()

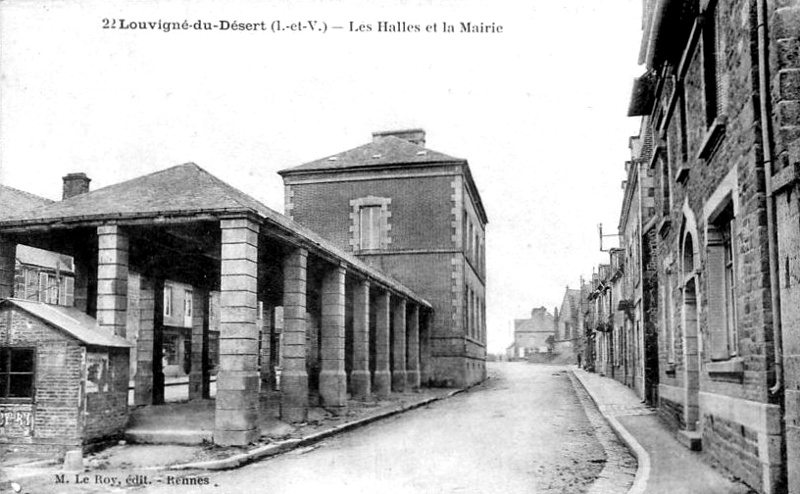

PATRIMOINE de LOUVIGNE-DU-DESERT

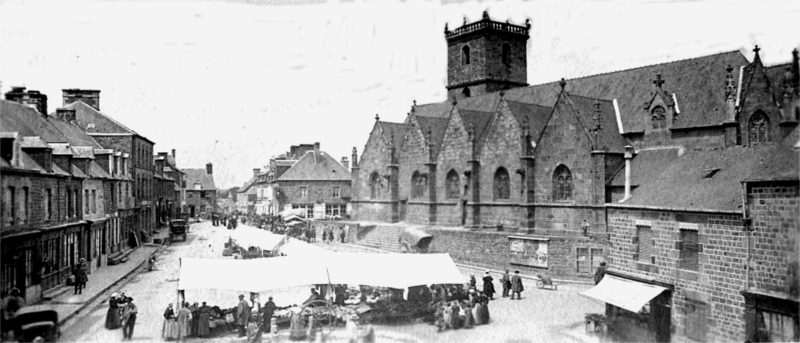

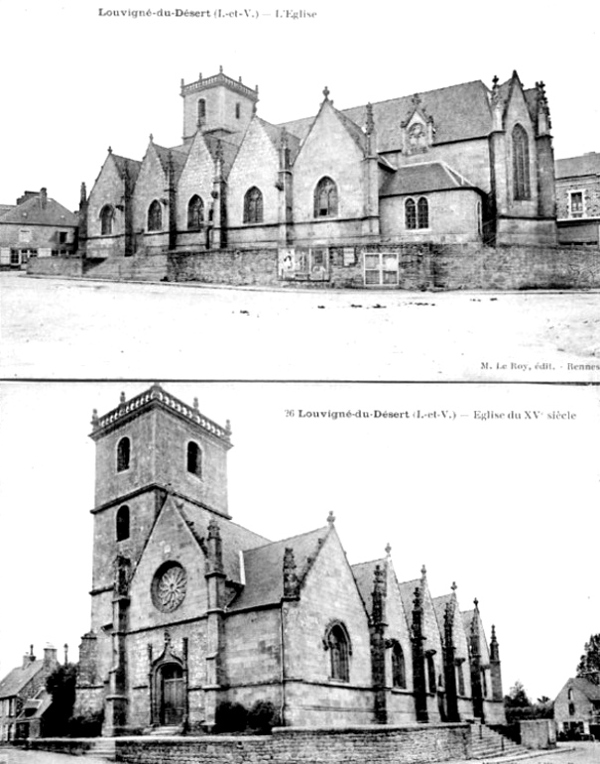

![]() l'église

Saint-Martin (XVIème siècle), édifiée en remplacement d'une église primitive érigée vers 1200. Dédiée

à saint Martin, évêque de Tours, l'église de Louvigné-du-Désert se compose de trois nefs, formant cinq travées.

La grande nef et son collatéral méridional semblent appartenir

au XVIème siècle ; les fenêtres en sont flamboyantes, et les portes

en arc d'accolade sont ornées de pinacles ; chaque fronton est garni

de crochets et accompagné de gargouilles. Au-dessus

de la porte du Sud est une vieille statue de saint Benoît,

placée dans une niche de style gothique fleuri. Le collatéral du

Nord est moins ancien ; sur sa porte on lit cette inscription

: Faict faire par les paroissiens, 1645. Cette

date est celle du commencement de la construction, qui ne fut achevée

qu'en 1700. Deux ans après, en 1702, fut commencée la tour, achevée en 1714. De

nos jours a été construite une abside éclairée par trois grandes fenêtres

ogivales, garnies de fort belles verrières représentant

la vie de saint Martin. A l'extérieur de cette abside ont été

gravés ces mots : AEdificata est ecclesiœ pars 1850.

l'église

Saint-Martin (XVIème siècle), édifiée en remplacement d'une église primitive érigée vers 1200. Dédiée

à saint Martin, évêque de Tours, l'église de Louvigné-du-Désert se compose de trois nefs, formant cinq travées.

La grande nef et son collatéral méridional semblent appartenir

au XVIème siècle ; les fenêtres en sont flamboyantes, et les portes

en arc d'accolade sont ornées de pinacles ; chaque fronton est garni

de crochets et accompagné de gargouilles. Au-dessus

de la porte du Sud est une vieille statue de saint Benoît,

placée dans une niche de style gothique fleuri. Le collatéral du

Nord est moins ancien ; sur sa porte on lit cette inscription

: Faict faire par les paroissiens, 1645. Cette

date est celle du commencement de la construction, qui ne fut achevée

qu'en 1700. Deux ans après, en 1702, fut commencée la tour, achevée en 1714. De

nos jours a été construite une abside éclairée par trois grandes fenêtres

ogivales, garnies de fort belles verrières représentant

la vie de saint Martin. A l'extérieur de cette abside ont été

gravés ces mots : AEdificata est ecclesiœ pars 1850.

![]() la

chapelle Saint-Jean (1540-1680-1750). Cette chapelle est construite vers

1540 à l'emplacement d'un sanctuaire primitif érigé vers 1150 par le seigneur de

Villauran ou Villavran. Elle est relevée en partie en 1680 et enfin coupée

par une cloison en 1752. Sa façade est ornée de trois écussons de la

famille du Châtellier (XVème siècle). En 1680, cette chapelle est la propriété de Jacques-Robert

Avenel. Cette chapelle est située dans la cour

du presbytère, à l'entrée du bourg ; la tradition locale

a voulu y rattacher un souvenir de l'ancienne église paroissiale à

une époque où la cure et le prieuré auraient été séparés.

Mais cette supposition ne peut être admise, car l'église

primitive de Louvigné-du-Désert était contiguë au prieuré ; elle ne pouvait

donc occuper une autre place que celle de l'église actuelle,

à l'entrée de cette partie du bourg qui porte encore le nom de

Prieuré. « La chapelle Saint-Jean, d'après un acte du XVIème siècle conservé

aux archives de la paroisse, était tout simplement, —

dit M. Maupillé, — une ancienne fondation des seigneurs de Villavran, qui y avaient tous les droits de seigneurs fondateurs,

tels que droit de patronage, de sépulture, de litre, d'armoiries, etc. »

(Notices historiques sur les Paroisses du canton de Louvigné). Vers

la fin du XVème siècle, le propriétaire en avait abandonné la jouissance au recteur, à la charge de l'entretenir. Mais

comme le produit des oblations n'y était que de 10 livres par an,

la chapelle, faute d'entretien, ne tarda pas à menacer ruine. Voyant

cela, en 1510 Michel Le Duc, official de Rennes, condamna, sous peine

d'excommunication, le seigneur de Villavran

à la reconstruire, et le recteur de Louvigné-du-Désert à l'entretenir

lorsqu'elle aurait été rebâtie. Guillaume du Châtellier, seigneur

de Villavran, obéit à cet ordre et éleva l'édifice dont nous

voyons encore la façade de style ogival fleuri, avec trois écussons

portant les armoiries du Châtellier : palé d'or et de sinople

de six pièces. En 1680, la majeure partie de cette chapelle fut relevée par Jacques Avenel,

seigneur de Villavran, mais elle était interdite en 1752. C'est alors que

le seigneur de Villavran autorisa le recteur de Louvigné-du-Désert à

couper l'édifice par une cloison et à s'approprier la partie orientale,

l'autre partie seule demeurant réservée pour le culte. Cet état de choses

existe encore, mais la chapelle ne sert guère que de station aux

processions du Sacre (Pouillé de Rennes)

la

chapelle Saint-Jean (1540-1680-1750). Cette chapelle est construite vers

1540 à l'emplacement d'un sanctuaire primitif érigé vers 1150 par le seigneur de

Villauran ou Villavran. Elle est relevée en partie en 1680 et enfin coupée

par une cloison en 1752. Sa façade est ornée de trois écussons de la

famille du Châtellier (XVème siècle). En 1680, cette chapelle est la propriété de Jacques-Robert

Avenel. Cette chapelle est située dans la cour

du presbytère, à l'entrée du bourg ; la tradition locale

a voulu y rattacher un souvenir de l'ancienne église paroissiale à

une époque où la cure et le prieuré auraient été séparés.

Mais cette supposition ne peut être admise, car l'église

primitive de Louvigné-du-Désert était contiguë au prieuré ; elle ne pouvait

donc occuper une autre place que celle de l'église actuelle,

à l'entrée de cette partie du bourg qui porte encore le nom de

Prieuré. « La chapelle Saint-Jean, d'après un acte du XVIème siècle conservé

aux archives de la paroisse, était tout simplement, —

dit M. Maupillé, — une ancienne fondation des seigneurs de Villavran, qui y avaient tous les droits de seigneurs fondateurs,

tels que droit de patronage, de sépulture, de litre, d'armoiries, etc. »

(Notices historiques sur les Paroisses du canton de Louvigné). Vers

la fin du XVème siècle, le propriétaire en avait abandonné la jouissance au recteur, à la charge de l'entretenir. Mais

comme le produit des oblations n'y était que de 10 livres par an,

la chapelle, faute d'entretien, ne tarda pas à menacer ruine. Voyant

cela, en 1510 Michel Le Duc, official de Rennes, condamna, sous peine

d'excommunication, le seigneur de Villavran

à la reconstruire, et le recteur de Louvigné-du-Désert à l'entretenir

lorsqu'elle aurait été rebâtie. Guillaume du Châtellier, seigneur

de Villavran, obéit à cet ordre et éleva l'édifice dont nous

voyons encore la façade de style ogival fleuri, avec trois écussons

portant les armoiries du Châtellier : palé d'or et de sinople

de six pièces. En 1680, la majeure partie de cette chapelle fut relevée par Jacques Avenel,

seigneur de Villavran, mais elle était interdite en 1752. C'est alors que

le seigneur de Villavran autorisa le recteur de Louvigné-du-Désert à

couper l'édifice par une cloison et à s'approprier la partie orientale,

l'autre partie seule demeurant réservée pour le culte. Cet état de choses

existe encore, mais la chapelle ne sert guère que de station aux

processions du Sacre (Pouillé de Rennes)

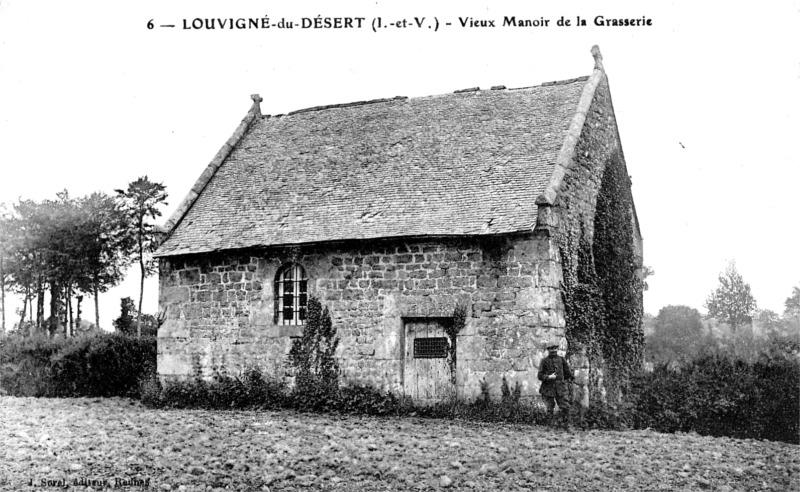

![]() l'ancienne chapelle Sainte-Anne

(1646), dont on ne voit plus que des vestiges. Il s'agit de la chapelle

privative d'un ancien manoir (fief de La Grasserie) datant de 1539 et

propriété de la famille Guérin à partir de la fin du XVème siècle ;

l'ancienne chapelle Sainte-Anne

(1646), dont on ne voit plus que des vestiges. Il s'agit de la chapelle

privative d'un ancien manoir (fief de La Grasserie) datant de 1539 et

propriété de la famille Guérin à partir de la fin du XVème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Rallaye est mentionnée en 1660 (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de la Rallaye est mentionnée en 1660 (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-François-Saint-Julien (1671), fondée par François de

Cheverue, sieur de La Haussière ;

l'ancienne

chapelle Saint-François-Saint-Julien (1671), fondée par François de

Cheverue, sieur de La Haussière ;

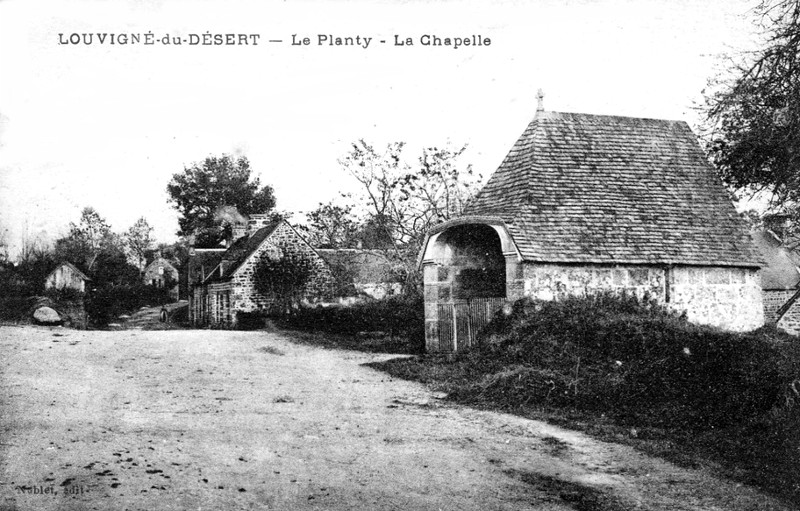

![]() l'ancienne

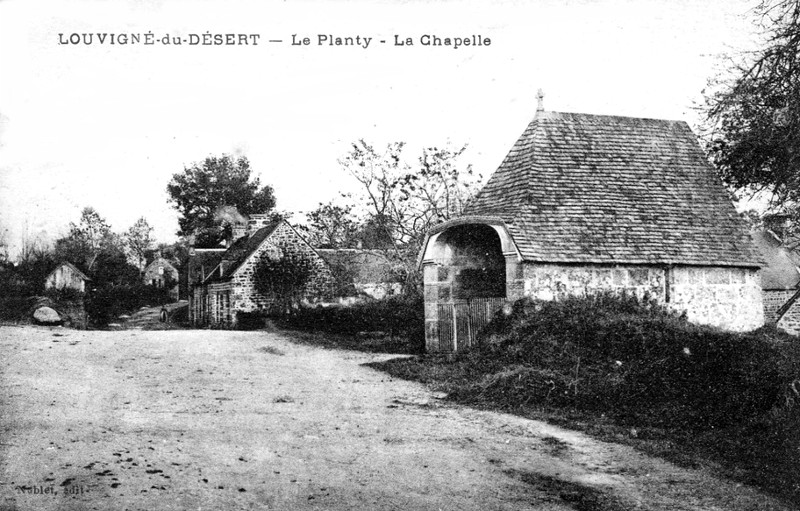

chapelle Notre-Dame du Plantis. Notre-Dame du Plantis a été bâtie au

XVIIIème siècle par Jean Riban, prêtre missionnaire. Ce serait un

oratoire insignifiant si l'on n'y voyait gravées les inscriptions qui

suivent : M. Jean Riban prêtre m. a. pèlerin. 1749. — Passans, qui

passez, j'ay passé par où vous passez. — Vous passerez par où j'ai passé,

priez Dieu pour un trépassé, Dites un pater et un ave. Passans ne passez

pas sans dire un Ave Maria. — Saluez en ce lieu la Mère de Dieu

(Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame du Plantis. Notre-Dame du Plantis a été bâtie au

XVIIIème siècle par Jean Riban, prêtre missionnaire. Ce serait un

oratoire insignifiant si l'on n'y voyait gravées les inscriptions qui

suivent : M. Jean Riban prêtre m. a. pèlerin. 1749. — Passans, qui

passez, j'ay passé par où vous passez. — Vous passerez par où j'ai passé,

priez Dieu pour un trépassé, Dites un pater et un ave. Passans ne passez

pas sans dire un Ave Maria. — Saluez en ce lieu la Mère de Dieu

(Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame du Tertre-Alix. Cette chapelle, située à l'entrée des

bois de Monthorin, doit remonter à une très-haute antiquité, si l'on en

juge par le tronc du vieux chêne auquel elle est adossée. « S'il faut

en croire la tradition, un seigneur du pays, nommé Alix, qui aimait

passionnément la chasse, aurait eu un jour dans une de ses parties le

malheur de tuer un de ses amis. Dans son désespoir, il se serait adressé

à un saint ermite qui habitait la forêt de Fougères et qui lui aurait

donné le conseil de se retirer du monde et de passer le reste de ses jours

dans la retraite. D'après ce conseil, Alix aurait fait construire le petit

oratoire dont nous parlons au pied du dernier chêne de la forêt et aurait

vécu là, jusqu'à sa mort, dans les exercices de la prière et de la pénitence.

L'écorce de ce chêne est réputée, dans les campagnes, comme étant douée

d'une grande vertu fébrifuge, et c'est à cette croyance que cet arbre,

plusieurs fois séculaire, est redevable des nombreuses mutilations dont il

porte les traces » (M. Maupillé et Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame du Tertre-Alix. Cette chapelle, située à l'entrée des

bois de Monthorin, doit remonter à une très-haute antiquité, si l'on en

juge par le tronc du vieux chêne auquel elle est adossée. « S'il faut

en croire la tradition, un seigneur du pays, nommé Alix, qui aimait

passionnément la chasse, aurait eu un jour dans une de ses parties le

malheur de tuer un de ses amis. Dans son désespoir, il se serait adressé

à un saint ermite qui habitait la forêt de Fougères et qui lui aurait

donné le conseil de se retirer du monde et de passer le reste de ses jours

dans la retraite. D'après ce conseil, Alix aurait fait construire le petit

oratoire dont nous parlons au pied du dernier chêne de la forêt et aurait

vécu là, jusqu'à sa mort, dans les exercices de la prière et de la pénitence.

L'écorce de ce chêne est réputée, dans les campagnes, comme étant douée

d'une grande vertu fébrifuge, et c'est à cette croyance que cet arbre,

plusieurs fois séculaire, est redevable des nombreuses mutilations dont il

porte les traces » (M. Maupillé et Pouillé de Rennes) ;

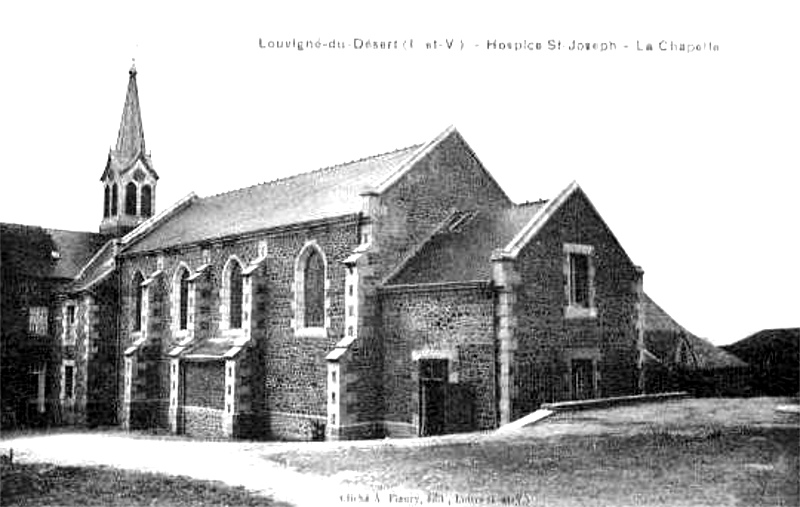

![]() plusieurs

autres anciennes chapelles : Notre-Dame (dépendant de l'Hôpital) et

Notre-Dame du Sacré-Coeur (dépendant du couvent des Soeurs du Sacré-Coeur) ;

plusieurs

autres anciennes chapelles : Notre-Dame (dépendant de l'Hôpital) et

Notre-Dame du Sacré-Coeur (dépendant du couvent des Soeurs du Sacré-Coeur) ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Martin de Louvigné-du-Désert, aujourd'hui disparu et jadis

membre de l'abbaye de Marmoutiers. Si l'on en croit D. Martène, Main Ier, seigneur de Fougères,

fit vers la fin du Xème siècle donation à l'abbaye de Marmoutiers de l'église dé Louvigné-du-Désert et de

quelques terres voisines. Auffroy, son fils et son successeur, confirma ce don. Cependant il ne

semble pas qu'on se soit pressé d'en mettre en possession les religieux bénédictins

; aussi l'honneur d'avoir fondé le prieuré de Louvigné

(Louvigné-du-Désert) paraît-il revenir plutôt à Main II qu'à ses prédécesseurs.

Vers l'an 1040, en effet, Main II, seigneur de Fougères, confirma de

nouveau la donation de son aïeul et de son père, exécuta leur volonté et

ajouta même à leurs bienfaits le don du bourg de Louvigné

(Louvigné-du-Désert) et de trois champs qu'ils s'étaient réservés (D.

Martène, Histoire de Marmoutiers, I, 323). Par suite de ces libéralités,

les religieux furent autorisés à percevoir, exclusivement à leur profit,

le devoir de tonlieu dû par leurs hommes, dans toutes les foires et marchés

des neuf paroisses dépendant de la vairie de Louvigné-du-Désert. Ils

eurent le droit, eux et leurs hommes, de faire paître leurs animaux dans

toute l'étendue de la paroisse et d'y prendre le bois mort, excepté dans

les palissades et sur les haies construites pour la défense des terres.

Enfin, ils jouirent de l'exemption du droit de pasnage pour leurs porcs,

tout autour du bourg, dans une circonférence dont le rayon était déterminé

par la mesure de la distance que ces animaux pouvaient parcourir en un jour,

pour l'aller et le retour à leur étable » (M. Maupillé, Notices

historiques sur le canton de Louvigné-du-Désert). Albert, abbé de

Marmoutiers, vint en personne prendre possession des biens que lui donnait

le seigneur de Fougères. De son côté, Main se rendit également à

Louvigné-du-Désert, accompagné de sa femme, de son fils, de l'évêque

Raoul, d'Adèle, abbesse de Saint-Georges, et d'un grand nombre de

seigneurs. « Arrivé sur les lieux, il prit avec lui l'abbé ainsi que

les religieux qu'il avait amenés et leur fit faire le tour du domaine qu'il

leur donnait. Il en traça ainsi les limites ; et revenus ensemble au point

d'où ils étaient partis, il en fit la remise à l'abbé ». « Au

Nord de cette terre devenue la propriété des religieux, se trouvait un

autre domaine qui lui était contigu, et qui appartenait à un chevalier de

la suite de Main nommé Baganête. Ce chevalier, dit la notice relative à

cette donation, suivant une inspiration qui lui était venue du ciel pendant

que Main et son cortège s'occupaient de leur débornement, et d'ailleurs

pressé par les sollicitations de ce seigneur, se détermina également à

en faire don à l'abbé, auquel il en fit immédiatement la remise ; de

sorte que l'acte destiné à constater la donation du seigneur put également

recevoir celle du vassal » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de

Bretagne, I, 410). « Cette donation, que l'on peut rapporter aux années

qui suivirent l'avènement de Conan II au duché de Bretagne (1040), doit être

considérée comme l'origine du prieuré que les religieux de Marmoutiers

fondèrent au bourg de Louvigné (Louvigné-du-Désert), et dont la

tradition a conservé le souvenir en maintenant le nom de Prieuré, qu'elle

porte encore de nos jours, à la partie du bourg qui est située au Nord de

l'église » (Notice historique sur le canton de Louvigné-du-Désert).

Bientôt de nouvelles donations vinrent accroître l'importance de cet établissement;

on peut citer, entre autres, celles de Fulcod de Louvigné, qui, admis en la

communauté des prières des moines, leur donna 8 acres de terre près de

Louvigné-du-Désert ; — et celle de Guériff de Louvigné, qui, en

prenant l'habit religieux à Marmoutiers, donna en son nom, à cette abbaye,

la dîme de son moulin, et au nom de son frère Raoul, devenant aussi

religieux, une terre qu'il tenait de Raoul de Créon et qui était située

au-dessus de l'étang des Moines (nota : l'étang des Moines, dit M.

Maupillé, se trouvait où est aujourd'hui la prairie de Bonne-Fontaine,

au-dessus du bourg). Mais la faveur qui semblait s'attacher au prieuré de

Louvigné (Louvigné-du-Désert), au premier moment de sa fondation, ne

tarda pas à s'arrêter. Dès la fin du XIème siècle, il paraît être

tombé dans un profond oubli. Nous ne trouvons pas dans les monuments de l'époque

le moindre indice qui nous rappelle son existence, pas même le nom d'un

religieux qui ait été revêtu du titre de prieur. Nous avons donc tout

sujet de croire qu'il n'eut qu'une existence d'une très-courte durée, et

que la fondation du prieuré de la Trinité, dans la ville de Fougères

(vers 1076), amena la suppression de celui de Louvigné-du-Désert. Dès le

milieu du XIIème siècle, en effet, nous le voyons incorporé au prieuré

de la Trinité, auquel il est toujours resté uni depuis, jusqu'au moment de

la Révolution. « Les religieux, en quittant le bourg de Louvigné-du-Désert,

y conservèrent seulement une grange pour recueillir et garder les produits

qui devaient leur revenir. Cette grange, construite dans la partie du bourg

qui porte encore aujourd'hui le nom de Prieuré, semble avoir subsisté

jusqu'aux premières années du XVIème siècle, et a formé le noyau d'un

groupe de maisons dont le nom de la Grange se rattache à son souvenir »

(M. Maupillé, Notice sur le canton de Louvigné-du-Désert, p. 60). Les

religieux de Marmoutiers possédaient primitivement le fief du prieuré de

Louvigné-du-Désert ; un prieur de la Trinité l'aliéna en 1523. Réuni à

la seigneurie de Monthorin, ce fief consistait dans le Grand Bailliage de

Louvigné, comprenant plus de 400 journaux ; la terre noble de la Basse-Rouillais,

120 journaux, et le Grand-Domaine de Louvigné, 30 journaux. En raison de ce

fief, le prieur, et plus tard le seigneur de Monthorin, avait droit de prééminence

dans l'église de Louvigné-du-Désert, de marché au bourg, et de haute,

moyenne et basse justice dans toute son étendue. Par contre, le seigneur de

Monthorin, devenu possesseur de ce fief, devait au prieur de la Trinité une

rente de 500 livres qui, d'abord assise sur la terre de Monthorin, fut répartie

plus tard, avec l'assentiment du prieur, sur la terre de la Basse-Rouillais.

Les Bénédictins levaient les deux tiers des dîmes de la paroisse de

Louvigné-du-Désert, estimés, en 1790, 4 800 livres de revenu, ce qui,

avec les 500 livres de rente dues par le seigneur de Monthorin, formaient un

total de 5 300 livres pour tous les revenus du prieuré de Louvigné-du-Désert

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 18). Du domaine de ce

prieuré il ne restait, dès à l'époque de la réformation de 1680, qu'un

bois de haute futaie et le Grand-Domaine (30 journaux), avec « les

murailles, places à maisons et four à ban cheuz de long temps en ruine,

terres et appartenances joignant par endroit l'église et le cimetière » ;

— plus deux prairies contenant 10 journaux, situées au-dessous du bourg,

auprès de Bonne-Fontaine, avec la place et l'attache d'un moulin qui avait

existé autrefois ; — et enfin une rente de 24 livres sur diverses maisons

du bourg et de la paroisse. Le droit de haute, moyenne et basse justice était

néanmoins conservé dans ce dernier débris du domaine du prieuré de

Louvigné-du-Désert (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Martin de Louvigné-du-Désert, aujourd'hui disparu et jadis

membre de l'abbaye de Marmoutiers. Si l'on en croit D. Martène, Main Ier, seigneur de Fougères,

fit vers la fin du Xème siècle donation à l'abbaye de Marmoutiers de l'église dé Louvigné-du-Désert et de

quelques terres voisines. Auffroy, son fils et son successeur, confirma ce don. Cependant il ne

semble pas qu'on se soit pressé d'en mettre en possession les religieux bénédictins

; aussi l'honneur d'avoir fondé le prieuré de Louvigné

(Louvigné-du-Désert) paraît-il revenir plutôt à Main II qu'à ses prédécesseurs.

Vers l'an 1040, en effet, Main II, seigneur de Fougères, confirma de

nouveau la donation de son aïeul et de son père, exécuta leur volonté et

ajouta même à leurs bienfaits le don du bourg de Louvigné

(Louvigné-du-Désert) et de trois champs qu'ils s'étaient réservés (D.

Martène, Histoire de Marmoutiers, I, 323). Par suite de ces libéralités,

les religieux furent autorisés à percevoir, exclusivement à leur profit,

le devoir de tonlieu dû par leurs hommes, dans toutes les foires et marchés

des neuf paroisses dépendant de la vairie de Louvigné-du-Désert. Ils

eurent le droit, eux et leurs hommes, de faire paître leurs animaux dans

toute l'étendue de la paroisse et d'y prendre le bois mort, excepté dans

les palissades et sur les haies construites pour la défense des terres.

Enfin, ils jouirent de l'exemption du droit de pasnage pour leurs porcs,

tout autour du bourg, dans une circonférence dont le rayon était déterminé

par la mesure de la distance que ces animaux pouvaient parcourir en un jour,

pour l'aller et le retour à leur étable » (M. Maupillé, Notices

historiques sur le canton de Louvigné-du-Désert). Albert, abbé de

Marmoutiers, vint en personne prendre possession des biens que lui donnait

le seigneur de Fougères. De son côté, Main se rendit également à

Louvigné-du-Désert, accompagné de sa femme, de son fils, de l'évêque

Raoul, d'Adèle, abbesse de Saint-Georges, et d'un grand nombre de

seigneurs. « Arrivé sur les lieux, il prit avec lui l'abbé ainsi que

les religieux qu'il avait amenés et leur fit faire le tour du domaine qu'il

leur donnait. Il en traça ainsi les limites ; et revenus ensemble au point

d'où ils étaient partis, il en fit la remise à l'abbé ». « Au

Nord de cette terre devenue la propriété des religieux, se trouvait un

autre domaine qui lui était contigu, et qui appartenait à un chevalier de

la suite de Main nommé Baganête. Ce chevalier, dit la notice relative à

cette donation, suivant une inspiration qui lui était venue du ciel pendant

que Main et son cortège s'occupaient de leur débornement, et d'ailleurs

pressé par les sollicitations de ce seigneur, se détermina également à

en faire don à l'abbé, auquel il en fit immédiatement la remise ; de

sorte que l'acte destiné à constater la donation du seigneur put également

recevoir celle du vassal » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de

Bretagne, I, 410). « Cette donation, que l'on peut rapporter aux années

qui suivirent l'avènement de Conan II au duché de Bretagne (1040), doit être

considérée comme l'origine du prieuré que les religieux de Marmoutiers

fondèrent au bourg de Louvigné (Louvigné-du-Désert), et dont la

tradition a conservé le souvenir en maintenant le nom de Prieuré, qu'elle

porte encore de nos jours, à la partie du bourg qui est située au Nord de

l'église » (Notice historique sur le canton de Louvigné-du-Désert).

Bientôt de nouvelles donations vinrent accroître l'importance de cet établissement;

on peut citer, entre autres, celles de Fulcod de Louvigné, qui, admis en la

communauté des prières des moines, leur donna 8 acres de terre près de

Louvigné-du-Désert ; — et celle de Guériff de Louvigné, qui, en

prenant l'habit religieux à Marmoutiers, donna en son nom, à cette abbaye,

la dîme de son moulin, et au nom de son frère Raoul, devenant aussi

religieux, une terre qu'il tenait de Raoul de Créon et qui était située

au-dessus de l'étang des Moines (nota : l'étang des Moines, dit M.

Maupillé, se trouvait où est aujourd'hui la prairie de Bonne-Fontaine,

au-dessus du bourg). Mais la faveur qui semblait s'attacher au prieuré de

Louvigné (Louvigné-du-Désert), au premier moment de sa fondation, ne

tarda pas à s'arrêter. Dès la fin du XIème siècle, il paraît être

tombé dans un profond oubli. Nous ne trouvons pas dans les monuments de l'époque

le moindre indice qui nous rappelle son existence, pas même le nom d'un

religieux qui ait été revêtu du titre de prieur. Nous avons donc tout

sujet de croire qu'il n'eut qu'une existence d'une très-courte durée, et

que la fondation du prieuré de la Trinité, dans la ville de Fougères

(vers 1076), amena la suppression de celui de Louvigné-du-Désert. Dès le

milieu du XIIème siècle, en effet, nous le voyons incorporé au prieuré

de la Trinité, auquel il est toujours resté uni depuis, jusqu'au moment de

la Révolution. « Les religieux, en quittant le bourg de Louvigné-du-Désert,

y conservèrent seulement une grange pour recueillir et garder les produits

qui devaient leur revenir. Cette grange, construite dans la partie du bourg

qui porte encore aujourd'hui le nom de Prieuré, semble avoir subsisté

jusqu'aux premières années du XVIème siècle, et a formé le noyau d'un

groupe de maisons dont le nom de la Grange se rattache à son souvenir »

(M. Maupillé, Notice sur le canton de Louvigné-du-Désert, p. 60). Les

religieux de Marmoutiers possédaient primitivement le fief du prieuré de

Louvigné-du-Désert ; un prieur de la Trinité l'aliéna en 1523. Réuni à

la seigneurie de Monthorin, ce fief consistait dans le Grand Bailliage de

Louvigné, comprenant plus de 400 journaux ; la terre noble de la Basse-Rouillais,

120 journaux, et le Grand-Domaine de Louvigné, 30 journaux. En raison de ce

fief, le prieur, et plus tard le seigneur de Monthorin, avait droit de prééminence

dans l'église de Louvigné-du-Désert, de marché au bourg, et de haute,

moyenne et basse justice dans toute son étendue. Par contre, le seigneur de

Monthorin, devenu possesseur de ce fief, devait au prieur de la Trinité une

rente de 500 livres qui, d'abord assise sur la terre de Monthorin, fut répartie

plus tard, avec l'assentiment du prieur, sur la terre de la Basse-Rouillais.

Les Bénédictins levaient les deux tiers des dîmes de la paroisse de

Louvigné-du-Désert, estimés, en 1790, 4 800 livres de revenu, ce qui,

avec les 500 livres de rente dues par le seigneur de Monthorin, formaient un

total de 5 300 livres pour tous les revenus du prieuré de Louvigné-du-Désert

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 18). Du domaine de ce

prieuré il ne restait, dès à l'époque de la réformation de 1680, qu'un

bois de haute futaie et le Grand-Domaine (30 journaux), avec « les

murailles, places à maisons et four à ban cheuz de long temps en ruine,

terres et appartenances joignant par endroit l'église et le cimetière » ;

— plus deux prairies contenant 10 journaux, situées au-dessous du bourg,

auprès de Bonne-Fontaine, avec la place et l'attache d'un moulin qui avait

existé autrefois ; — et enfin une rente de 24 livres sur diverses maisons

du bourg et de la paroisse. Le droit de haute, moyenne et basse justice était

néanmoins conservé dans ce dernier débris du domaine du prieuré de

Louvigné-du-Désert (abbé Guillotin de Corson) ;

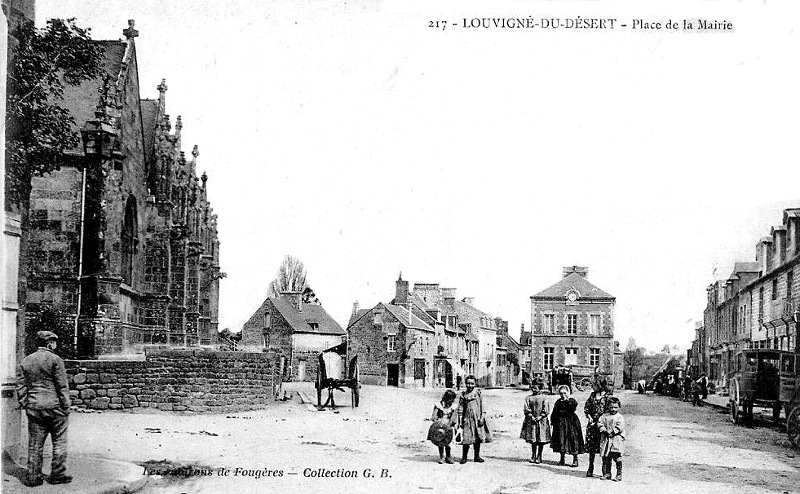

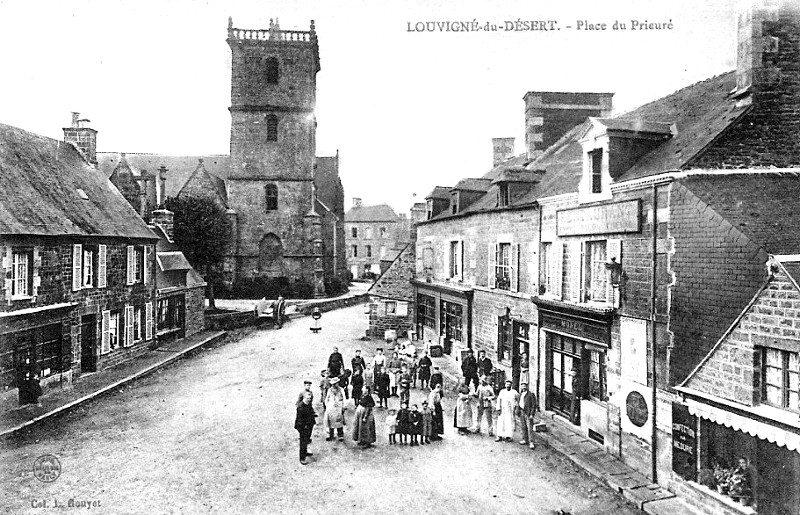

![]() la

place du prieuré (Moyen Age), contiguë au prieuré ;

la

place du prieuré (Moyen Age), contiguë au prieuré ;

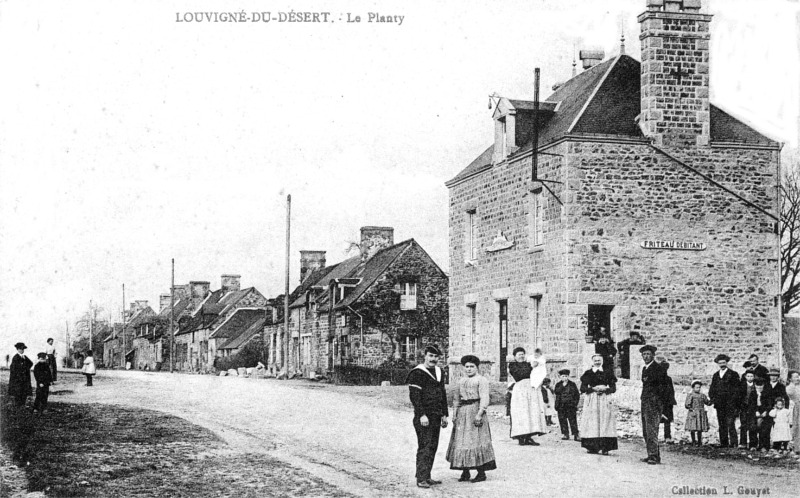

![]() la

croix de Plantis ;

la

croix de Plantis ;

![]() le manoir dit de "La

Chapelle". Ce manoir est acheté en 1427 au duc d'Alençon, baron de

Fougères, par le seigneur La Chapelle Les voûtes de la cave sont

supportées par des piliers ;

le manoir dit de "La

Chapelle". Ce manoir est acheté en 1427 au duc d'Alençon, baron de

Fougères, par le seigneur La Chapelle Les voûtes de la cave sont

supportées par des piliers ;

![]() le

château de Monthorin (1607-1810), restauré en 1810. Il comprend de grands

pavillons et des tourelles polygonales. On y voyait en 1559 une grosse tour

surmontée d'un colombier et une motte entourée de douves. Une chapelle

privée et un autre colombier y avaient été ajoutés plus tard. Jean Ambroise Baston

de la Riboisière (futur général Lariboisière) édifie les pavillons d'angle en 1807. La chapelle actuelle,

reconstruite au XIXème siècle en forme de temple grec, renfermait la pierre tombale de Raoul II de

Fougères (1193) provenant de l'Abbaye de Savigny (Manche) et déposée

récemment par le comte de la Riboisière dans la tour de Coigny au château

de Fougères. La chapelle abritait aussi jadis la pierre tombale de

Françoise de Foix, inhumée à Châteaubriant en 1537 et épouse de Jean de Laval seigneurs de Châteaubriant :

cette pierre provenait de l'église de Châteaubriant. La chapelle abritait

aussi le tombeau moderne de la famille Baston de la Riboissière, et elle

était jadis, vers la fin du XIXème siècle, desservie tous les dimanches. Propriété

successive des familles de la Chapelle (en 1416), Brillet (en 1427), de

Porcon (en 1513), de Chasné, de Paisnel seigneurs de Vassé, Ruellan

seigneurs du Tiercent (en 1607), du Guémadeuc, de Vignerot marquis de

Pontcourlay (en 1626), de Grivel marquis d'Ourouer, de Bellouan (en 1657),

du comte de Poilley (en 1676), des Vaulx comtes de Levaré (en 1677),

Marguerite de Poix veuve de René de Visdelou seigneur de Bienassis, Marie

de Lys épouse de François Durand marquis de Villegaignon, de Monthulé (en

1719), de Cheverue (en 1781), du marquis du Chilleau (en 1789) ;

le

château de Monthorin (1607-1810), restauré en 1810. Il comprend de grands

pavillons et des tourelles polygonales. On y voyait en 1559 une grosse tour

surmontée d'un colombier et une motte entourée de douves. Une chapelle

privée et un autre colombier y avaient été ajoutés plus tard. Jean Ambroise Baston

de la Riboisière (futur général Lariboisière) édifie les pavillons d'angle en 1807. La chapelle actuelle,

reconstruite au XIXème siècle en forme de temple grec, renfermait la pierre tombale de Raoul II de

Fougères (1193) provenant de l'Abbaye de Savigny (Manche) et déposée

récemment par le comte de la Riboisière dans la tour de Coigny au château

de Fougères. La chapelle abritait aussi jadis la pierre tombale de

Françoise de Foix, inhumée à Châteaubriant en 1537 et épouse de Jean de Laval seigneurs de Châteaubriant :

cette pierre provenait de l'église de Châteaubriant. La chapelle abritait

aussi le tombeau moderne de la famille Baston de la Riboissière, et elle

était jadis, vers la fin du XIXème siècle, desservie tous les dimanches. Propriété

successive des familles de la Chapelle (en 1416), Brillet (en 1427), de

Porcon (en 1513), de Chasné, de Paisnel seigneurs de Vassé, Ruellan

seigneurs du Tiercent (en 1607), du Guémadeuc, de Vignerot marquis de

Pontcourlay (en 1626), de Grivel marquis d'Ourouer, de Bellouan (en 1657),

du comte de Poilley (en 1676), des Vaulx comtes de Levaré (en 1677),

Marguerite de Poix veuve de René de Visdelou seigneur de Bienassis, Marie

de Lys épouse de François Durand marquis de Villegaignon, de Monthulé (en

1719), de Cheverue (en 1781), du marquis du Chilleau (en 1789) ;

Note : La terre seigneuriale de Monthorin relevait de la baronnie de Fougères et sa chapelle abrita pendant longtemps la pierre tombale du comte Raoul II, aujourd'hui déposée dans la tour Coigny du château de Fougères. Un grand portail de granit à bossage sert d'entrée au château. Entouré d'étangs et de prairies, il attire le regard par l'éclat que lui donne la couleur de ses matériaux. Cette construction faite d'une alternance de brique et de pierre est d'influence normande. Le granit, qui est extrait dans la localité, associé à la brique, donne à cette belle demeure une note d'originalité. La façade comprend un corps central encadré de deux pavillons carrés à hautes toitures qui sont accostés, côté cour, de tourelles polygonales à toits pointus. Les têtes de cheminées sont surmontées de frontons arrondis et les lucarnes, en oculus, de pots à feu. Le grand fronton arrondi, côté Ouest, est une adjonction du XVIIIème s. Monthorin appartenait au XVIIème s. à Gille Ruellan qui le fit reconstruire pour y loger sa fille. Il fut acquis sous le Premier Empire par le général de La Riboisière donc les restes sont conservés dans la chapelle reconstruite au XIXème s. La propriété a été achetée récemment pour abriter une usine de tricots. (D. Robet).

![]() le

château de la Touche (1870). La Touche a appartenu successivement aux

familles de Marches, de Romilley (vers 1513), Langlois (avant 1663 et en 1757) ;

le

château de la Touche (1870). La Touche a appartenu successivement aux

familles de Marches, de Romilley (vers 1513), Langlois (avant 1663 et en 1757) ;

![]() la

chapelle funéraire des Lariboisière (1820) ;

la

chapelle funéraire des Lariboisière (1820) ;

![]() la

chapelle funéraire (vers 1830), de la famille Gaultier-Lacheze (ou La Chèze) ;

la

chapelle funéraire (vers 1830), de la famille Gaultier-Lacheze (ou La Chèze) ;

![]() un

cénotaphe (tombeau sans corps) qui date de 1820 ;

un

cénotaphe (tombeau sans corps) qui date de 1820 ;

![]() le

manoir de la Morinaye ou Morinais (XIVème siècle), ancienne résidence de Bertrand Du

Guesclin. Propriété successive des familles Gaulay seigneurs du Boisguy

(en 1513 et en 1559), de Maxhey (en 1574), de la Paluelle (avant 1617), de

Tourmine (vers 1617), le Provost seigneurs de Lulagris (à la fin du

XVIIème siècle et en 1742), de Pierre (en 1772). Propriété de Michel-François Larches (1767-1830) ;

le

manoir de la Morinaye ou Morinais (XIVème siècle), ancienne résidence de Bertrand Du

Guesclin. Propriété successive des familles Gaulay seigneurs du Boisguy

(en 1513 et en 1559), de Maxhey (en 1574), de la Paluelle (avant 1617), de

Tourmine (vers 1617), le Provost seigneurs de Lulagris (à la fin du

XVIIème siècle et en 1742), de Pierre (en 1772). Propriété de Michel-François Larches (1767-1830) ;

![]() le

manoir des Alleux (XIVème siècle). Il possède une tourelle et sa chapelle

privée est sécularisée. La chapelle des Alleux, bâtie près du manoir de

ce nom, était jadis fondée de deux messes par semaine. Propriété des seigneurs des Alleux en 1411,

puis de Tiphaine Morel veuve de Pierre Turmel (en 1454). Il passe ensuite

entre les mains des familles Gefflot

(entre 1513 et 1718) et le Mercier seigneurs de Montigny (en 1718 et en

1779). Les familles Gefflot et Liays le possédaient par moitié en 1574 et

en 1625. Le manoir est restauré au XXème siècle ;

le

manoir des Alleux (XIVème siècle). Il possède une tourelle et sa chapelle

privée est sécularisée. La chapelle des Alleux, bâtie près du manoir de

ce nom, était jadis fondée de deux messes par semaine. Propriété des seigneurs des Alleux en 1411,

puis de Tiphaine Morel veuve de Pierre Turmel (en 1454). Il passe ensuite

entre les mains des familles Gefflot

(entre 1513 et 1718) et le Mercier seigneurs de Montigny (en 1718 et en

1779). Les familles Gefflot et Liays le possédaient par moitié en 1574 et

en 1625. Le manoir est restauré au XXème siècle ;

![]() le

manoir du Pré-de-l'Aulne (1634), édifié par Louvigné. Propriété des

Gaultier-Lacheze (ou La Chèze) ;

le

manoir du Pré-de-l'Aulne (1634), édifié par Louvigné. Propriété des

Gaultier-Lacheze (ou La Chèze) ;

![]() le

manoir de Bonne-Fontaine (XVIIème siècle). Propriété des familles Maupillé et

Radiguer à partir de 1830 ;

le

manoir de Bonne-Fontaine (XVIIème siècle). Propriété des familles Maupillé et

Radiguer à partir de 1830 ;

![]() le

manoir de La Folletière ou Foltière (XIXème siècle) ;

le

manoir de La Folletière ou Foltière (XIXème siècle) ;

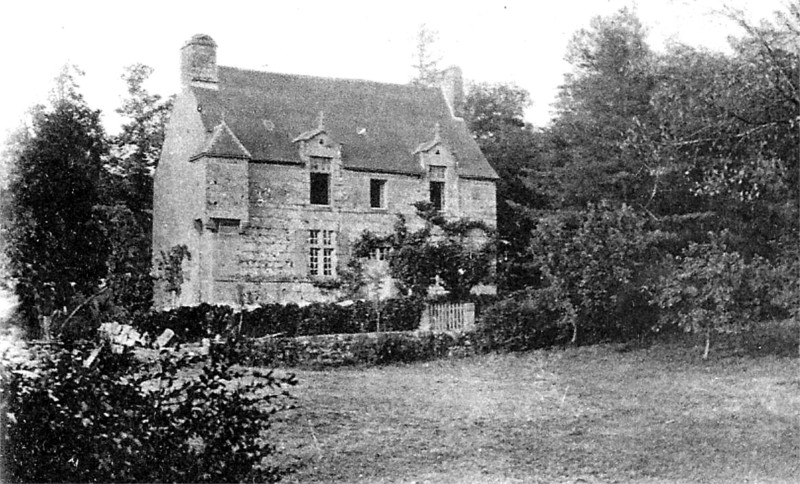

![]() l'ancien

manoir de La Chapelle (XIXème siècle). Le manoir primitif est vendu en

1427 par Jean duc d'Alençon et baron de Fougères à la famille de la

Chapelle. Il devient ensuite la propriété de la famille de Romilley en

1541, puis des familles Hedelin sieurs de Montatelon en 1663 et Guérin

seigneurs de la Grasserie en 1680 et en 1767 ;

l'ancien

manoir de La Chapelle (XIXème siècle). Le manoir primitif est vendu en

1427 par Jean duc d'Alençon et baron de Fougères à la famille de la

Chapelle. Il devient ensuite la propriété de la famille de Romilley en

1541, puis des familles Hedelin sieurs de Montatelon en 1663 et Guérin

seigneurs de la Grasserie en 1680 et en 1767 ;

![]() l'ancienne

rue Auvraye (fin XVIIème siècle) ;

l'ancienne

rue Auvraye (fin XVIIème siècle) ;

![]() la

maison (XVIIIème siècle), située 1 rue Saint-Martin ;

la

maison (XVIIIème siècle), située 1 rue Saint-Martin ;

![]() la

maison de l'Etourniais (XVIème siècle) ;

la

maison de l'Etourniais (XVIème siècle) ;

![]() l'oratoire

ou la chapelle de Planty ou Plantis (1750) ;

l'oratoire

ou la chapelle de Planty ou Plantis (1750) ;

![]() l'oratoire

(XXème siècle), surnommé encore autrefois la chapelle du Tertre-Alix (XVIIème siècle) ;

l'oratoire

(XXème siècle), surnommé encore autrefois la chapelle du Tertre-Alix (XVIIème siècle) ;

![]() le

lavoir (XXème siècle), situé à Planty ;

le

lavoir (XXème siècle), situé à Planty ;

![]() 9 moulins

à eau : de Beauchêne, de Goulpet, Bremorion, Bois-Garnier, du Pont, de la

Chaussée-Neuve, du Haut-Monthorin, de Villavran, de Bois-Gérard,.....

9 moulins

à eau : de Beauchêne, de Goulpet, Bremorion, Bois-Garnier, du Pont, de la

Chaussée-Neuve, du Haut-Monthorin, de Villavran, de Bois-Gérard,.....

A signaler aussi :

![]() la

découverte de haches en jade et en silex, de cercueils et d'urnes

funéraires près de l'Ozier ;

la

découverte de haches en jade et en silex, de cercueils et d'urnes

funéraires près de l'Ozier ;

![]() la

découverte en 1935 d'une hache polie au village de Galaisie ;

la

découverte en 1935 d'une hache polie au village de Galaisie ;

![]() la

motte "Butte-à-Madame" située près des ruines du château de Villavran ;

la

motte "Butte-à-Madame" située près des ruines du château de Villavran ;

![]() les

pierres à bassins dites Roches Saint-Guillaume : on y montre le lavoir, la

fontaine et le lit du saint. Les sentiers qui séparent les blocs de pierre

sont nommés rues du Paradis, du Purgatoire et de l'Enfer ;

les

pierres à bassins dites Roches Saint-Guillaume : on y montre le lavoir, la

fontaine et le lit du saint. Les sentiers qui séparent les blocs de pierre

sont nommés rues du Paradis, du Purgatoire et de l'Enfer ;

![]() la

découverte de cercueils en calcaire coquillier, près des ruines du château de Villavran ;

la

découverte de cercueils en calcaire coquillier, près des ruines du château de Villavran ;

![]() la

voie romaine de Bayeux à Rennes (ancien Chemin Mellouin), près du Village de Pierrelé ;

la

voie romaine de Bayeux à Rennes (ancien Chemin Mellouin), près du Village de Pierrelé ;

![]() la

motte située près du Rocher de Pierrelé (ou de la Chaire au Diable) ;

la

motte située près du Rocher de Pierrelé (ou de la Chaire au Diable) ;

![]() une

ancienne chapelle aurait existé dans la partie du bourg de

Louvigné-du-Désert, appelée la Chapelle. Cette chapelle aurait

été démolie à la fin du XVIIIème siècle et remplacé par la chapelle des Soeurs ;

une

ancienne chapelle aurait existé dans la partie du bourg de

Louvigné-du-Désert, appelée la Chapelle. Cette chapelle aurait

été démolie à la fin du XVIIIème siècle et remplacé par la chapelle des Soeurs ;

![]() l'ancien

manoir du Val, situé route de Saint-Brice-de-Landelle. Propriété

successive des familles Macé (en 1415), de Guyon seigneurs du Bois (vers

1539). Les seigneurs de la Bichetière le possédaient en 1559 ;

l'ancien

manoir du Val, situé route de Saint-Brice-de-Landelle. Propriété

successive des familles Macé (en 1415), de Guyon seigneurs du Bois (vers

1539). Les seigneurs de la Bichetière le possédaient en 1559 ;

![]() l'ancien

manoir de la Fleuriais, situé route de Saint-Brice-de-Landelle ;

l'ancien

manoir de la Fleuriais, situé route de Saint-Brice-de-Landelle ;

![]() l'ancien

manoir du Breil-Morin. Propriété des seigneurs de Breil-Morin en 1210 et

en 1248, des seigneurs du Bois Garnier en 1414, puis des familles de la

Rochère (en 1433), Jeanne le Provost épouse de Georges du Châtellier (en

1474), des Vaulx seigneurs du Bois Garnier (en 1513 et en 1633), Jeanne de

Saint-Pair veuve de Charles le Verrier (en 1653), le Verrier (en 1680 et en 1748) ;

l'ancien

manoir du Breil-Morin. Propriété des seigneurs de Breil-Morin en 1210 et

en 1248, des seigneurs du Bois Garnier en 1414, puis des familles de la

Rochère (en 1433), Jeanne le Provost épouse de Georges du Châtellier (en

1474), des Vaulx seigneurs du Bois Garnier (en 1513 et en 1633), Jeanne de

Saint-Pair veuve de Charles le Verrier (en 1653), le Verrier (en 1680 et en 1748) ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Garnier. Il possédait jadis une chapelle privée et des

douves. La chapelle Saint-Louis du Boisgarnier, bâtie au bord d'un étang,

fut restaurée en 1678 par Jacques des Vaux, seigneur de Monthorin et du

Boisgarnier. Vers 1720, elle était fondée d'une messe hebdomadaire

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Garnier (en 1050), du Bois

Garnier (en 1352 et en 1431), de Couaisnon (en 1434), des Vaulx (vers 1513),

puis des seigneurs de Monthorin (en 1677 et en 1789) ;

l'ancien

manoir du Bois-Garnier. Il possédait jadis une chapelle privée et des

douves. La chapelle Saint-Louis du Boisgarnier, bâtie au bord d'un étang,

fut restaurée en 1678 par Jacques des Vaux, seigneur de Monthorin et du

Boisgarnier. Vers 1720, elle était fondée d'une messe hebdomadaire

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Garnier (en 1050), du Bois

Garnier (en 1352 et en 1431), de Couaisnon (en 1434), des Vaulx (vers 1513),

puis des seigneurs de Monthorin (en 1677 et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Gilotière. Il possédait jadis une chapelle privée. La

chapelle Notre-Dame de la Gilotière était un oratoire construit en 1847,

dans le manoir de ce nom, par Marie-Joachim Hay de Bonteville, ancien curé

de Fougères, qui s'y retira en 1853, pour y mourir. On y disait encore la

messe dans l'octave de l'Assomption, vers la fin du XIXème siècle

(Pouillé de Rennes). Propriété de la famille le Déan, puis de la famille le Jeune seigneurs de

la Tendrays en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Gilotière. Il possédait jadis une chapelle privée. La

chapelle Notre-Dame de la Gilotière était un oratoire construit en 1847,

dans le manoir de ce nom, par Marie-Joachim Hay de Bonteville, ancien curé

de Fougères, qui s'y retira en 1853, pour y mourir. On y disait encore la

messe dans l'octave de l'Assomption, vers la fin du XIXème siècle

(Pouillé de Rennes). Propriété de la famille le Déan, puis de la famille le Jeune seigneurs de

la Tendrays en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Géraudaye, situé route de Landivy. Propriété de la famille

Macé en 1513, puis de la famille du Bois seigneurs du Bois Halbran (vers

1539 et en 1574) ;

l'ancien

manoir de la Géraudaye, situé route de Landivy. Propriété de la famille

Macé en 1513, puis de la famille du Bois seigneurs du Bois Halbran (vers

1539 et en 1574) ;

![]() l'ancien

manoir du Vau-de-Glenne, situé route de Landivy. Propriété de Jeanne le

Provost dame du Bois Garnier en 1474, puis des familles Vaulx seigneurs du

Bois Garnier (en 1513 et en 1602), le Bouteiller seigneurs des Blérons

(avant 1609), de Scepeaux (en 1609), de Gondy (avant 1645), de Cheverue

seigneurs de la Haussière (en 1645 et au milieu du XVIIIème siècle),

Frain seigneurs de la Villegontier (en 1784) ;

l'ancien

manoir du Vau-de-Glenne, situé route de Landivy. Propriété de Jeanne le

Provost dame du Bois Garnier en 1474, puis des familles Vaulx seigneurs du

Bois Garnier (en 1513 et en 1602), le Bouteiller seigneurs des Blérons

(avant 1609), de Scepeaux (en 1609), de Gondy (avant 1645), de Cheverue

seigneurs de la Haussière (en 1645 et au milieu du XVIIIème siècle),

Frain seigneurs de la Villegontier (en 1784) ;

![]() l'ancien

manoir de Champsavin, situé route de Landivy. Propriété successive des

familles du Châtellier de la Tendraye (en 1474), du Hallay (en 1513), de la

Belinaye, du Hallay seigneurs de Bonteville (en 1559), le Besch seigneurs de

la Rallaye (au début du XVIIème siècle et en 1785), Ménard seigneurs des

Bourlières (en 1680), Tuollays seigneurs de Mesbesnart (vers 1730),

Léziart seigneurs de la Léziardière (vers 1775) ;

l'ancien

manoir de Champsavin, situé route de Landivy. Propriété successive des

familles du Châtellier de la Tendraye (en 1474), du Hallay (en 1513), de la

Belinaye, du Hallay seigneurs de Bonteville (en 1559), le Besch seigneurs de

la Rallaye (au début du XVIIème siècle et en 1785), Ménard seigneurs des

Bourlières (en 1680), Tuollays seigneurs de Mesbesnart (vers 1730),

Léziart seigneurs de la Léziardière (vers 1775) ;

![]() l'ancien

manoir de la Haussière, situé route de Pontmain. Sa chapelle, aujourd'hui

sécularisée, est mentionnée dès 1656. La chapelle Saint-Julien de la

Haussière fut fondée par François de Cheverue, sieur de la Haussière, près

d'un ancien manoir du Petit-Maine, dans une pittoresque position (Pouillé

de Rennes). Propriété de la famille de

Beaucé en 1560, puis de la famille de Cheverue en 1610 et en 1751 ;

l'ancien

manoir de la Haussière, situé route de Pontmain. Sa chapelle, aujourd'hui

sécularisée, est mentionnée dès 1656. La chapelle Saint-Julien de la

Haussière fut fondée par François de Cheverue, sieur de la Haussière, près

d'un ancien manoir du Petit-Maine, dans une pittoresque position (Pouillé

de Rennes). Propriété de la famille de

Beaucé en 1560, puis de la famille de Cheverue en 1610 et en 1751 ;

![]() l'ancien

manoir du Petit-Maine, situé route de Pontmain. Sa chapelle est sécularisée ;

l'ancien

manoir du Petit-Maine, situé route de Pontmain. Sa chapelle est sécularisée ;

![]() l'ancien

château de Villavran, situé route de Landéan. Il possédait jadis une

chapelle privée et exerçait au bourg de Louvigné-du-Désert un droit de

haute justice. Il possédait des douves et une motte en 1568. La chapelle

Saint-Etienne de Villavran se trouvait près du château de ce nom. Mentionnée

au XVème siècle, elle fut reconstruite vers 1540 par Guillaume du

Chastellier, seigneur de Villavran, mais il n'en reste plus de traces. Les

Protestants y ont célébré des baptêmes et des mariages. Propriété

successive des familles le Voyer (au XIème siècle), le Bret (en 1160), de

Malenoë (en 1404), de Botherel (en 1437), du Chastellier seigneurs de la

Tendraye (en 1474), de la Rochère (vers 1653), Avenel et le Maistre (vers

1680), le Maistre seigneurs de la Garlaye (avant 1691), des Vaulx seigneurs

de Monthorin (en 1691), du marquis de Saint-Rémy (avant 1720), de Monthulé

seigneurs de Monthorin (en 1720). Il est ensuite uni à la seigneurie de Monthorin ;

l'ancien

château de Villavran, situé route de Landéan. Il possédait jadis une

chapelle privée et exerçait au bourg de Louvigné-du-Désert un droit de

haute justice. Il possédait des douves et une motte en 1568. La chapelle

Saint-Etienne de Villavran se trouvait près du château de ce nom. Mentionnée

au XVème siècle, elle fut reconstruite vers 1540 par Guillaume du

Chastellier, seigneur de Villavran, mais il n'en reste plus de traces. Les

Protestants y ont célébré des baptêmes et des mariages. Propriété

successive des familles le Voyer (au XIème siècle), le Bret (en 1160), de

Malenoë (en 1404), de Botherel (en 1437), du Chastellier seigneurs de la

Tendraye (en 1474), de la Rochère (vers 1653), Avenel et le Maistre (vers

1680), le Maistre seigneurs de la Garlaye (avant 1691), des Vaulx seigneurs

de Monthorin (en 1691), du marquis de Saint-Rémy (avant 1720), de Monthulé

seigneurs de Monthorin (en 1720). Il est ensuite uni à la seigneurie de Monthorin ;

![]() l'ancien

manoir de la Grasserie. Sa chapelle privée a été restaurée. La chapelle

Sainte-Anne de la Grasserie est mentionnée en 1656. Elle avoisine le manoir

de la Grasserie et était fondée vers 1720 d'une messe par semaine. C'est

un édifice en plein cintre, entretenu par les fermiers, qui y honorent une

statue de Notre-Dame du lys (Pouillé de Rennes). Il conserve

un bâtiment du XVIIème siècle. Propriété de la famille Dollier, puis de

la famille Guérin en 1483 et en 1787 ;

l'ancien

manoir de la Grasserie. Sa chapelle privée a été restaurée. La chapelle

Sainte-Anne de la Grasserie est mentionnée en 1656. Elle avoisine le manoir

de la Grasserie et était fondée vers 1720 d'une messe par semaine. C'est

un édifice en plein cintre, entretenu par les fermiers, qui y honorent une

statue de Notre-Dame du lys (Pouillé de Rennes). Il conserve

un bâtiment du XVIIème siècle. Propriété de la famille Dollier, puis de

la famille Guérin en 1483 et en 1787 ;

![]() l'ancien

manoir de la Goupillère, situé route de Villamée ;

l'ancien

manoir de la Goupillère, situé route de Villamée ;

![]() l'ancien

manoir de la Galaiserie, situé route de Mellé. Propriété successive des

familles du Préauvé (en 1513), de Linières (en 1539), Chorard (en 1588),

de Malenoë (avant 1617), Pelet sieurs de la Cadoraye (en 1617), le

Corvaisier sieurs de la Cour Gelée (vers 1697), Baston sieurs de

Bonnefontaine (en 1775) ;

l'ancien

manoir de la Galaiserie, situé route de Mellé. Propriété successive des

familles du Préauvé (en 1513), de Linières (en 1539), Chorard (en 1588),

de Malenoë (avant 1617), Pelet sieurs de la Cadoraye (en 1617), le

Corvaisier sieurs de la Cour Gelée (vers 1697), Baston sieurs de

Bonnefontaine (en 1775) ;

![]() l'ancien

manoir de la Basse-Rouillaye, situé route de Monthault. Il possédait en

1540 un colombier. Propriété successive des familles Brillet seigneurs de

Monthorin (en 1473), de Porcon seigneurs de Monthorin (en 1513), Paisnel

seigneurs de Monthorin (en 1559), du Hardaz seigneurs de Hauteville (en

1684), de Poix seigneurs de Monthorin (en 1712) ;

l'ancien

manoir de la Basse-Rouillaye, situé route de Monthault. Il possédait en

1540 un colombier. Propriété successive des familles Brillet seigneurs de

Monthorin (en 1473), de Porcon seigneurs de Monthorin (en 1513), Paisnel

seigneurs de Monthorin (en 1559), du Hardaz seigneurs de Hauteville (en

1684), de Poix seigneurs de Monthorin (en 1712) ;

![]() l'ancien

manoir de la Chevalerie, situé route de Monthault. Propriété successive

des familles de la Bizaye seigneurs de Beauchesne (en 1545), du Bordier

seigneurs de Beauchesne (vers le milieu du XVIIème siècle), Cochard sieurs

de la Cochardière (en 1667), Poulain seigneurs des Maretz (vers 1750 et en 1776) ;

l'ancien

manoir de la Chevalerie, situé route de Monthault. Propriété successive

des familles de la Bizaye seigneurs de Beauchesne (en 1545), du Bordier

seigneurs de Beauchesne (vers le milieu du XVIIème siècle), Cochard sieurs

de la Cochardière (en 1667), Poulain seigneurs des Maretz (vers 1750 et en 1776) ;

![]() l'ancien

manoir de la Haute-Cholletais, situé route de Saint-Martin-de-Landelle.

Propriété de la famille Croc sieurs de la Ronce en 1513, puis de l'Abbaye

Notre-Dame la Blanche de Mortain (avant 1653) ;

l'ancien

manoir de la Haute-Cholletais, situé route de Saint-Martin-de-Landelle.

Propriété de la famille Croc sieurs de la Ronce en 1513, puis de l'Abbaye

Notre-Dame la Blanche de Mortain (avant 1653) ;

![]() l'ancien

manoir de la Basse-Cholletais, situé route de Saint-Martin-de-Landelle.

Propriété successive des familles de la Vieuville (en 1513), Reste (en

1680 et en 1706), Bossard (en 1733), Guillet (en 1739) ;

l'ancien

manoir de la Basse-Cholletais, situé route de Saint-Martin-de-Landelle.

Propriété successive des familles de la Vieuville (en 1513), Reste (en

1680 et en 1706), Bossard (en 1733), Guillet (en 1739) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LOUVIGNE-DU-DESERT

La terre seigneuriale de Monthorin en Louvigné-du-Désert fut achetée au XVème siècle par Guillaume Brillet, évêque de Rennes en 1427, et donnée à son neveu Geffroy Brillet, seigneur de Laubinière au Maine, qui en rendit aveu à la baronnie de Fougères en 1437 et 1473 (Généalogie de la maison de Cornulier, 1847, suppl. 62). Geffroy Brillet mourut en 1486, après avoir épousé : 1° Blanche de Champagné, 2° Guillemette de Montbourcher, qui lui survécut. Guillaume Brillet, issu du premier lit, devint seigneur de Monthorin à la mort de son père. Il est probable que ce fut la fille de ce seigneur, Françoise Brillet, qui épousa Guillaume de Porcon, seigneur de la Regnarsière, et lui apporta la seigneurie de Monthorin. En 1513 le manoir de Monthorin, en effet, appartenait à Gilles de Porcon, qui en rendit aveu en 1540 en qualité de fils et héritier de feus Guillaume de Porcon et Françoise Brillet, seigneur et dame de Monthorin. L'année suivante (1541), Gilles de Porcon se présenta à la montre « monté et armé en estat d'archer, avec un aultre homme bien monté et armé aussy en estat d'archer », et déclara avoir 461 livres de revenu noble à Monthorin et environs. Gilles de Porcon épousa Jeanne de Romilley, fille du seigneur d'Ardennes. Celle-ci, devenue veuve, se remaria en 1544 à Julien du Bouays, seigneur de Mesneuf. Monthorin passa alors aux mains de Bertranne de Porcon, fille ou sœur du précédent seigneur. Cette dame épousa en premières noces François de Chasné, seigneur du Sollier, qui rendit aveu pour la seigneurie de Monthorin en 1544 et 1549. En secondes noces, elle s'unit à N... Paisnel, dont elle eut Esther Paisnel, femme d'Antoine de Vassé, seigneur de Foulletorte. Cette dernière rendit aveu pour Monthorin (Archives de Loire-Inférieure). Annibal de Vassé, seigneur de Monthorin, succéda à sa mère, rendit aveu pour sa seigneurie en 1586, et épousa Anne de Troys. Toutefois, comme ses parents, il habita le manoir de Foulletorte en Saint-Georges, dans le Maine. C'est probablement son fils Christophe de Vassé qui fit hommage au roi, le 3 juin 1602, pour la seigneurie de Monthorin. Mais en 1607 Gilles Ruellan, seigneur du Tiercent, était devenu, par acquêt, propriétaire de Monthorin. Il épousa Jacquette Miolays, dont il eut plusieurs enfants. A sa mort, Monthorin passa à sa seconde fille, Jeanne Ruellan, femme de Thomas du Guémadeuc, gouverneur de Fougères, décapité en 1617. Leur fille Marie du Guémadeuc porta la seigneurie de Monthorin, d'abord à François de Vignerot, marquis de Pontcourlay, qu'elle épousa en 1626, puis à son second mari Charles de Grivel, marquis d'Ourouer (Maupillé, Notices historiques sur le canton de Louvigné-du-Désert, 73). A la mort de celui-ci, elle vendit Monthorin en 1657, moyennant 100 000 livres, à Gilles de Bellouan, sénéchal de Rennes, qui en rendit aveu en 1661. Gilles de Bellouan avait épousé Geneviève Le Gouz. Après la mort de ce seigneur, la terre de Monthorin, saisie par ses créanciers, fut vendue en 1676 et achetée par le comte de Poilley. Mais à défaut de paiement de la part de celui-ci, elle fut remise judiciairement en vente et adjugée, le 26 mars 1677, à Jacques des Vaulx, comte de Lévaré, et Marguerite de Poix, sa femme, qui possédaient déjà la seigneurie du Bois-Garnier en Louvigné. Jacques des Vaulx fit hommage au roi pour Monthorin en 1678 et mourut sans postérité en 1703. Monthorin demeura à sa veuve comme assiette de ses deniers dotaux, et passa après la mort de celle-ci à ses nièces, Marguerite de Poix, veuve de René Visdelou, seigneur de Bienassis, et Marie de Lys, femme de François Durand, marquis de Villegaignon. Ce furent ces dames qui, le 23 novembre 1719, vendirent la seigneurie de Monthorin à Jean-Baptiste de Monthulé, conseiller au Parlement de Paris, qui en rendit aveu et fit hommage en 1730 au roi. Ce seigneur mourut en 1750 et eut pour successeur son fils aîné Jean-François de Monthulé, également conseiller au Parlement de Paris, qui fournit l'aveu de Monthorin en 1751. Ce dernier était mort lui-même en 1775, lorsque son héritier Isaac-Jean de Monthulé, conseiller d'Etat, fit hommage au roi pour la seigneurie de Monthorin. Le 15 novembre 1781, ce seigneur vendit à son tour Monthorin à Georges, comte de Cheverue, qui en fit hommage le 14 décembre suivant. Mais par retrait lignager, Charles marquis du Chilleau, parent du vendeur, fit annuler cette vente et devint lui-même propriétaire de Monthorin (Archives de Loire-Inférieure, B. 1064). Le marquis du Chilleau fit en 1786 hommage au roi pour sa seigneurie de Monthorin, qu'il posséda jusqu'à la Révolution, demeurant encore en ce manoir en 1793. Au commencement du XIXème siècle, le général Baston de la Riboisière devint possesseur de Monthorin, qui se trouve ensuite entre les mains de son petit-fils. Monthorin n'était à l'origine qu'une petite seigneurie. Celle-ci prit de l'importance par l'adjonction qu'on y fit de bonne heure de la seigneurie du Plessix-Chasné en La Bazouge-du-Désert et du fief de la Trinité de Fougères en Louvigné. Plus tard le seigneur de Monthorin, ayant acquis les seigneuries de Villavran et du Bois-Garnier, se trouva en possession d'une très belle terre seigneuriale qualifiée de châtellenie au XVIIème siècle, quoiqu'elle ne semble pas avoir jamais été érigée régulièrement en dignité. Les aveux des XVème et XVIème siècles prouvent que le manoir primitif de Monthorin se trouvait en La Bazouge-du-Désert. C'était ce qu'on appela plus tard le Petit-Monthorin. Le manoir actuel, construction assez grandiose des siècles derniers, remplaça l'ancienne maison du Plessix-Monthorin ou de la Salle. Le domaine proche de Monthorin comprenait le manoir de ce nom, ayant en 1559 « une haulte tour sur l'huisserie, une vis pour servir les chambres et une fuie à pigeon sur ladite tour..., une motte et de vieilles douves à l'entour », et plus tard une chapelle et un colombier ; — la métairie noble du Plessix-Monthorin, sise en 1712 dans la basse-cour du manoir, — la métairie noble de la Rouillaye, ayant en 1540 « une vieille salle, deux mottes à conils, un estang et un colombier », — les métairies nobles du Petit-Monthorin, de la Béraye, des Haut et Bas-Plessix-Chasné et de la Bourdière-Chasné, — l'étang et les deux moulins de Monthorin. Ce qui prouve l'importance de la terre de Monthorin, c'est qu'elle fut achetée avec Villavran et le Bois-Garnier 300 000 livres par M. de Monthulé, et que le tout était affermé en 1730 plus de 5 000 livres (Archives d'Ille-et-Vilaine, C. 2157). Cependant, au point de vue féodal, Monthorin, relevant de la baronnie de Fougères, n'avait à l'origine qu'une moyenne justice ; mais le fief du prieuré de la Trinité qui lui fut uni en 1523 jouissait d'une haute juridiction et donna au seigneur de Monthorin les droits de fondation et prééminence dans l'église de Louvigné, avec banc à queue, enfeu, lisière et armoiries ; plus le droit d'avoir au bourg de Louvigné un marché tous les mardis et deux foires par an aux fêtes de Saint-Michel Mont-Gargan et de Saint-Jean-Baptiste, avec trépas et coutumes. Le même seigneur avait aussi quelques prééminences dans l'église de La Bazouge, à cause du Plessix-Chasné. Les fiefs de Monthorin étaient au nombre d'une trentaine, s'étendant surtout en Louvigné et en La Bazouge, mais nous n'y avons point trouvé de droits féodaux méritant d'être signalés. Au XIXème siècle, Monthorin est une fort belle propriété habitée par M. le comte Baston de la Riboisière : son château occupe le centre d'un vaste et joli parc, et on y accède par une large avenue bordée d'étangs, de pelouses et de bois (abbé Guillotin de Corson).

Voir

![]() "

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Louvigné-du-Désert

".

"

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Louvigné-du-Désert

".

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Louvigné en Foulgères" :

- Gilles de Porcon : "Gilles de Porcon [Note : Gilles de Porcon, époux de Jeanne de Romillé, fille de Geoffroy de Romillé, seigneur d'Ardennes et de la Chesnelaye, et de Renée de Montecler] seigneur de Monthorin se présente monté et armé en estat d'archer. Et avecques luy ung aultre homme bien monté et armé en l'estat d'archer. Et a baillé sa déclaracion contenant qu'il a de revenu quatre cens soixante et une livre cinq soulz tournoys par an. Et l'a vériffié par serment. Et a faict le serment".

- Christofle de Lignière : "Christonfle de Lignières seigneur de Lignières [Note : Manoir de Lignières, en Saint-Hilaire-des-Landes] remonstre que Artuze de Lignières damoyselle sa soeur tient trante livres de rente en ladicte parrouesse et qu'elle se tient ou pays du Mayne. Et avoir acoustumé de soy présenter tant pour luy que pour ladicte Artuze sa soeur. Et qu'il se monstrera en la parrouesse de Sainct Hilayre des Landes".

- Gilles de Romillé : "Gilles de Romillé se présente monté et armé en l'estat d'archer tant pour luy que pour Gillecte Godelin, Pierre Godelin ses adjoinctz. Et supplye avoir uncore d'aultres adjoinctz pour ce qu'il ne sesdictz adjoinctz ne sont riches en biens nobles pour froyez à la mise requise. Et a vériffié par serment / ledict de Romillé ne tenir en fyé noble que cent soulz de rente. Et ledict Pierre Godelin présent a vériffié tenir quinze livres de revenu. Et ladicte Gillecte Godelin a vériffié par Julian Le Voyer son procureur tenir en [revenu] noble quarante troys livres de rente. Et a suplyé avoir uncore d'aultres adjoinctz sçavoir Julian et Françoys Le Voyer dont leur sera fait raison. Et a ledict de Romillé faict le serment".

- Guillaume Tailleul : "Guillaume Tailleul se présente monté et armé en estat d'archer pour Guillaume du Chastelier seigneur de Ville Avran. Et a esté présent Françoys du Chastelier frère dudict Guillaume qui a vériffié par son serment la déclaration cy devant par ledict Guillaume du Chastelier baillée estre véritable. Et a esté le serment dudict Tailleul receu comme des précédans. Et depuix a esté présent ledict Guillaume du Chastelier seigneur de Ville Avran qui a vériffié tenir en fyé noble environ quatre vigntz seix livres.

Plus ledict Gilles de Romillé pour Jehan des Vaulx seigneur de Levaré [Note : Lévaré, en Mayenne (53). L. MAUPILLÉ cite, en outre, parmi les terres nobles de la paroisse de Saint-Germain-en-Coglès le lieu de Lévaré (B.M.S.A.I.V., T. XIII, p. 291 et 293] remonstre comme ledict seigneur de Levaré / se tient ou pays du Mayne là où les monstres sont assignées en paroil que celles de cest évesché, là où ledict seigneur de Levaré se présentera, requérant que celuy seigneur de Levaré soit excusé. A esté ordonné qu'il sera baillé acte audict de Romillé de sa remonstrance".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.