|

Bienvenue chez les Magoarois ou Magorois |

MAGOAR |

Retour page d'accueil Retour Canton de Bourbriac

La commune de Magoar ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MAGOAR

Magoar vient du breton « moger » (ruines), qui semble témoigner d'une occupation ancienne.

Magoar est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Pligeaux. Magoar (parrochia de Magoer) était une paroisse dès 1284, ancienne trève de la paroisse de Coadout (Anc. év. VI, 201). Une enquête du duc Jean V en 1434 fait état du "tret de Locqueltas et Magoer, appelez trets de Coitbout". La paroisse de Magoar est érigée en succursale en 1803.

Magoar (Ploetmagoer) est aussi mentionné dans une bulle papale de 1190, qui énumère les possessions de l'abbaye de Sainte-Croix de Guingamp. On trouve l'appellation Magouard au XVIIIème siècle. Magoar, succursale de la paroisse de Coadout, appartenait au Minibriac et au diocèse de Dol.

Autrefois, Magoar, simple trève de Coadout, dépendait de l'évêché de Dol, quoique enclavé dans celui de Quimper. Guingamp était sa subdélégation. En 1780, la moyenne et basse justice de Kergouanton appartenait à M. du Lézard, seigneur du lieu.

Durant la Révolution, la paroisse de Magoar dépend du doyenné de Bourbriac. Une municipalité est élue pour la première fois en 1790. La commune de Magoar devient alors chef-lieu de canton, jusqu'à un arrêté du département en date du 28 janvier 1799. Par la loi du 4 juin 1842, Magoar cède à Kerpert l'enclave de Kergrist-an-Lan et une autre enclave à l'est de la chapelle de ce nom.

On rencontre les appellations suivantes : eccl. S. Gildasii de Ploetmagoer (en 1190), par. de Magoer (en 1284), Magoer (en 1434, en 1459), Magouer (en 1543).

Voir aussi

![]() "

Le cahier de doléances de Magoar (ancienne trève de Coadout) en 1789"

"

Le cahier de doléances de Magoar (ancienne trève de Coadout) en 1789"

Note : la commune de Magoar est formée des villages : Keriou, Kerviniou, Croix-Rouge, Kermorvan-Kervélec, Kerantourc'h, La Salle, Kerhorongue, Coat-Piquet, Kerbloc, Kerhamon, le Brugou, etc...

![]()

PATRIMOINE de MAGOAR

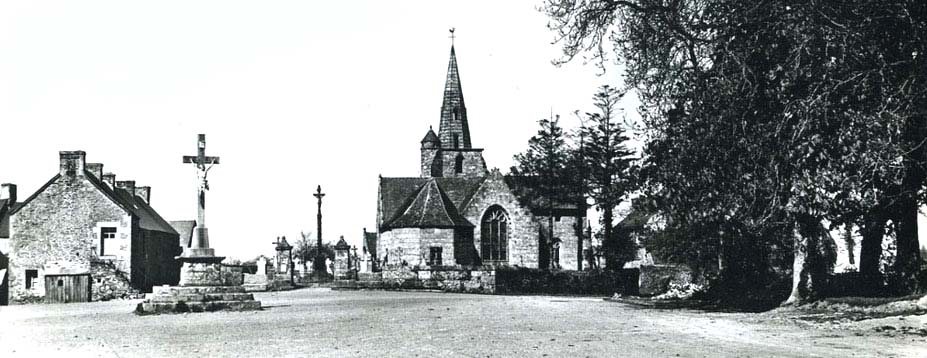

![]() l'église Saint-Gildas (XV-XVIème siècle).

L'édifice comprend deux chapelles latérales : celle située au Nord,

est appelée "du duc", et l'autre située au Sud, est appelée " de Kerbastard

". Edifice de la fin du XVème siècle avec clocher de la fin du

XVIème et du XVIIème et sacristie du XVIIIème ; il a été classé le 7

janvier 1929 et restauré alors. Il comprend une nef avec bas côtés sud de

cinq travées, dont le pignon ouest se raccorde au clocher par des angles

abattus. Le bas côté se termine par un élargissement formant aile sud,

dite chapelle de kerbastard, dont le mur Est est dans le prolongement du

chevet plat. Tenant lieu d’aile nord, une petite chapelle voûtée et carrée

dite chapelle du Duc, sans doute à cause de la possession ducale de la forêt

de Garlay. Il s’y trouve la porte d’un escalier conduisant à la chaire

et à une ancienne sacristie au-dessus de la voûte de la chapelle, comme

dans l’ancienne église de Kérien. Une autre chapelle, sur la longère

nord et presqu'en face du porche midi, renferme les fonts. Les fenêtres des

bas côtés sont surmontées de gables ornés de crochets et terminés sur

des amortissements très accentués et courants dans la région. Sur le

sacraire en pierre du choeur, inscription malheureusement en partie détruite

: « L’an mil CCCCx … ». Sur la tour, inscription où l’on relève

un mélange de chiffres romains et arabes. « En l’an MVC LXXX VII

(1587), le 2 du mois de mai fut comancé ceste tour par O. TILI ». La

tour porte plus haut la date de 1623. La flèche a été endommagée par la

foudre il y a quelques années. Enfin, sur la sacristie, l’inscription

suivante : HOC PIETATIS OPUS PIETAS DEDIT ALMA PIORUM. SIC PIA DONA. DABIS

SI PIUS ESSE CUPIS (Tête) AED. C. U. S. 1717. Mobilier : chaire dans

laquelle a été incorporé par M. l’abbé Baudour, un panneau représentant

la résurrection de sainte Tréphine par saint Gildas ; chemin de croix

moderne intéressant ; statues anciennes de saint Gildas, sainte Anne, saint

Joachim, saint Yves, sainte Catherine, saint Roch ; statue moderne originale

de saint Gildas (R. Couffon). Le clocher date de

1587 et de 1623. La maîtresse-vitre date de 1530-1540. La poutre de gloire,

avec au milieu le Christ, date du XVIème siècle. La " roue de fortune

" ou la " roue à carillon " date du XVIII-XIXème siècle.

On y voit encore une sablière illustrant les péchés capitaux et datée du XVème siècle ;

l'église Saint-Gildas (XV-XVIème siècle).

L'édifice comprend deux chapelles latérales : celle située au Nord,

est appelée "du duc", et l'autre située au Sud, est appelée " de Kerbastard

". Edifice de la fin du XVème siècle avec clocher de la fin du

XVIème et du XVIIème et sacristie du XVIIIème ; il a été classé le 7

janvier 1929 et restauré alors. Il comprend une nef avec bas côtés sud de

cinq travées, dont le pignon ouest se raccorde au clocher par des angles

abattus. Le bas côté se termine par un élargissement formant aile sud,

dite chapelle de kerbastard, dont le mur Est est dans le prolongement du

chevet plat. Tenant lieu d’aile nord, une petite chapelle voûtée et carrée

dite chapelle du Duc, sans doute à cause de la possession ducale de la forêt

de Garlay. Il s’y trouve la porte d’un escalier conduisant à la chaire

et à une ancienne sacristie au-dessus de la voûte de la chapelle, comme

dans l’ancienne église de Kérien. Une autre chapelle, sur la longère

nord et presqu'en face du porche midi, renferme les fonts. Les fenêtres des

bas côtés sont surmontées de gables ornés de crochets et terminés sur

des amortissements très accentués et courants dans la région. Sur le

sacraire en pierre du choeur, inscription malheureusement en partie détruite

: « L’an mil CCCCx … ». Sur la tour, inscription où l’on relève

un mélange de chiffres romains et arabes. « En l’an MVC LXXX VII

(1587), le 2 du mois de mai fut comancé ceste tour par O. TILI ». La

tour porte plus haut la date de 1623. La flèche a été endommagée par la

foudre il y a quelques années. Enfin, sur la sacristie, l’inscription

suivante : HOC PIETATIS OPUS PIETAS DEDIT ALMA PIORUM. SIC PIA DONA. DABIS

SI PIUS ESSE CUPIS (Tête) AED. C. U. S. 1717. Mobilier : chaire dans

laquelle a été incorporé par M. l’abbé Baudour, un panneau représentant

la résurrection de sainte Tréphine par saint Gildas ; chemin de croix

moderne intéressant ; statues anciennes de saint Gildas, sainte Anne, saint

Joachim, saint Yves, sainte Catherine, saint Roch ; statue moderne originale

de saint Gildas (R. Couffon). Le clocher date de

1587 et de 1623. La maîtresse-vitre date de 1530-1540. La poutre de gloire,

avec au milieu le Christ, date du XVIème siècle. La " roue de fortune

" ou la " roue à carillon " date du XVIII-XIXème siècle.

On y voit encore une sablière illustrant les péchés capitaux et datée du XVème siècle ;

Voir

![]() "La

maîtresse vitre de l'église de Magoar

".

"La

maîtresse vitre de l'église de Magoar

".

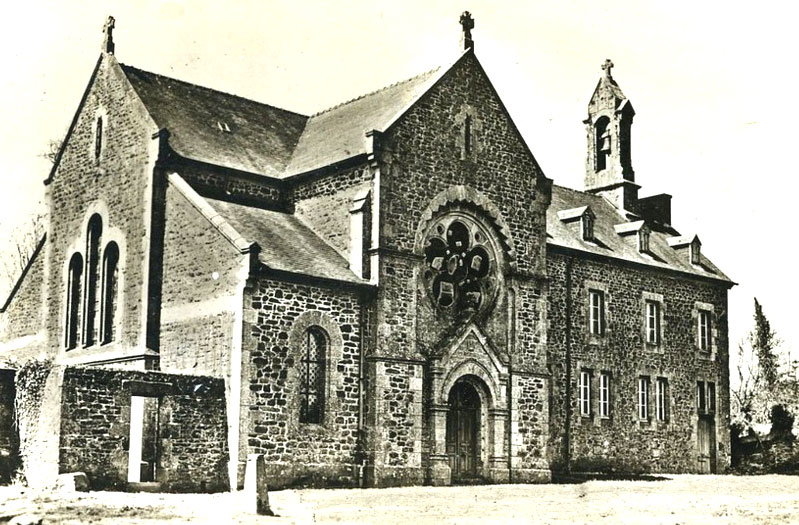

![]() la

chapelle des Filles de la Croix (1900) à Coatpiquet. Les Filles de la Croix sont venues du couvent de Montbareil

de Guingamp. Elles se sont installées le 26 octobre 1842 à Coatpiquet en

Magoar et sont expulsées en 1909. Edifice en forme de croix latine avec

autel à la croisée du transept. Construit sur les plans de M. Le

Guerrannic par M. Alexandre, la première pierre en fut bénite le 3 mai

1900 et la chapelle le 24 septembre suivant ;

la

chapelle des Filles de la Croix (1900) à Coatpiquet. Les Filles de la Croix sont venues du couvent de Montbareil

de Guingamp. Elles se sont installées le 26 octobre 1842 à Coatpiquet en

Magoar et sont expulsées en 1909. Edifice en forme de croix latine avec

autel à la croisée du transept. Construit sur les plans de M. Le

Guerrannic par M. Alexandre, la première pierre en fut bénite le 3 mai

1900 et la chapelle le 24 septembre suivant ;

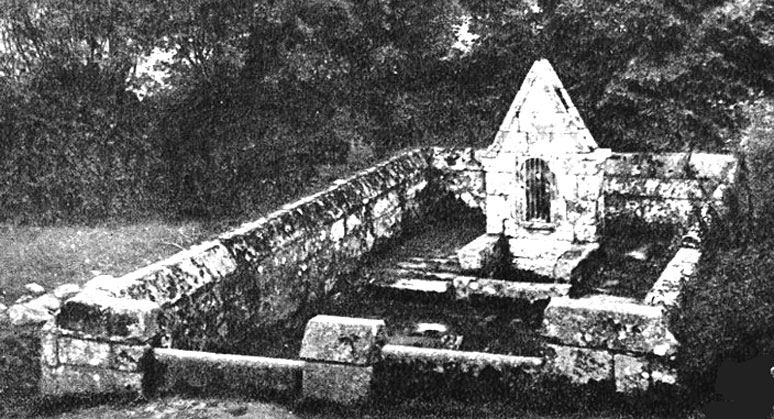

![]() la fontaine Saint-Gildas

(XVIIIème siècle) ;

la fontaine Saint-Gildas

(XVIIIème siècle) ;

![]() la maison de Kerbloc (1669) ;

la maison de Kerbloc (1669) ;

A signaler aussi :

![]() la motte castrale de Kerviniou (moyen âge).

la motte castrale de Kerviniou (moyen âge).

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MAGOAR

Le territoire de Magoar était jadis une seigneurie nommée Kergouanton-Magoar. Cette seigneurie appartient successivement aux familles Plusquellec, Loz (issue de Trélévern) et aux Kerenor, à partir de 1655 (issue de Bourbriac).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc en 1480 et de Tréguier en 1481, ainsi que dans le dictionnaire des feudataires des évêchés de Dol et Saint-Malo en 1480, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de Magoar.

© Copyright - Tous droits réservés.