|

Bienvenue chez les Marnais |

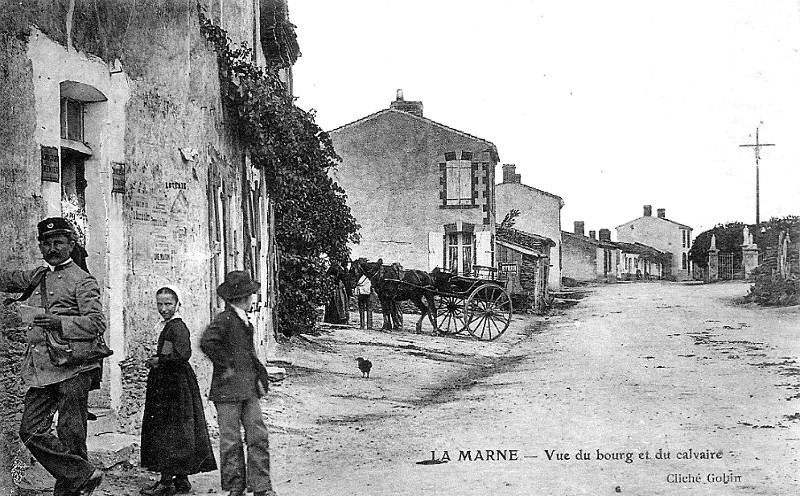

LA MARNE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Machecoul

La commune

de La Marne ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LA MARNE

La Marne vient du celte "matronas" (source).

Avant le IXème siècle, le territoire de La Marne faisait partie de la province du Poitou, puis vers le milieu de ce siècle, ainsi que tout le Sud de la Loire fut uni à la Bretagne par le duc Breton Nominoë.

La paroisse de La Marne est mentionnée dès 1062, dans un acte de l'abbaye de Redon sous le nom de "Sanctoe Marioe de Marnis". On lit qu'à cette date l'évêque de Nantes donne aux moines l'abbaye de Redon "deux églises au pays de Retz, au-delà de la Loire, Sainte-Marie de Frossay et Sainte-Marie de La Marne".

Il s'agit d'une châtellenie dépendant de la seigneurie de Machecoul. Cette châtellenie avait un droit de haute, moyenne et basse justice. Les derniers seigneurs connus appartiennent à la famille Chardonnay (Bécherel du Chardonnay). Les armes des seigneurs du Chardonnay, famille aujourd'hui éteinte ("de gueules au lion d'argent") sont devenues celles de la commune de La Marne.

Les seigneurs de Machecoul qui devinrent plus tard, en 1581, duc de Retz, avaient droit à certaines redevances sur la paroisse de La Marne : ainsi les près appelés les Prinses, devaient payer 7 livres, 12 sols, 6 deniers à la mi-août et à Noël. Le prieuré de Saint-Symphorien en Saint-Lumine-de-Coutais percevait aussi des dîmes sur le territoire de la paroisse et cette abbaye avait également tous droits et juridictions sur Les Bernadières, Le Flachau, La Mazure et Le Breuil.

Note 1 : Instruction publique de la Marne. — En 1686, le vicaire de la paroisse était tout disposé, dit le procès-verbal de l'archidiacre, à instruire la jeunesse, mais aucun enfant ne se présentait (Livre des visites du climat de Retz – Archives départementales, G 54). A la fin du XVIIIème siècle, la cure était entre les mains d'un prêtre qui avait le goût de l'enseignement. L'abbé Barthélemy Juguet, fils d'un maître de pension de Nantes, eut toujours des écoliers dans son presbytère, de 1775 à 1790 (Registre paroissial – Archives de la cure). (L. Maître).

Note 2 : Liste non exhaustive des curés de la paroisse de La Marne : Desbrasses (en 1550), Luguet (en 1792) et son vicaire M. Panhéleux. M. Luguet fut mis au cachot au couvent de Carmélites à Nantes et fut noyé le 16 novembre 1793, avec son ancien curé, le recteur de la Trinité de Machecoul, M. Hervé de La Bauche. Quant à M. Panhéleux il rejoignit l'armée de Charette et fut tué par les républicains en 1793, près de Nantes. On trouve ensuite : Juguet Barthélemy, Ginguené (de 1803 à 1806), Robert (de 1807 à 1816), Guilbaud, Geffroy (de 1820 à 1837), Thomas Pierre, Yviquel (de 1840 à 1852), Ménager (de 1852 à 1886), Pierre Simon (de 1886 à 1896), puis Nerrière, Gaillard, Joly, ....

Note 3 : liste non exhaustive des maires de la commune de La Marne : Pierre Tenaud, André Gobin (de 1800 à 1816), Templier, André Gobin (en 1830), Praud (de 1840 à 1843), Gobin (de 1843 à 1854), Jantet (de 1854 à 1878), Monnier, Guiberteau père (en 1890 et en 1909), Joseph Guiberteau (de 1919 à 1933), Raymond Renaudineau, Robert Girard (en 1953), ....

![]()

PATRIMOINE de LA MARNE

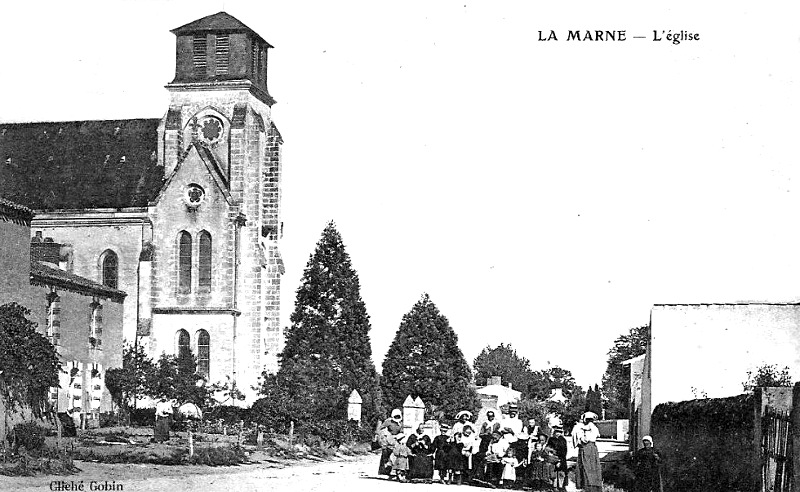

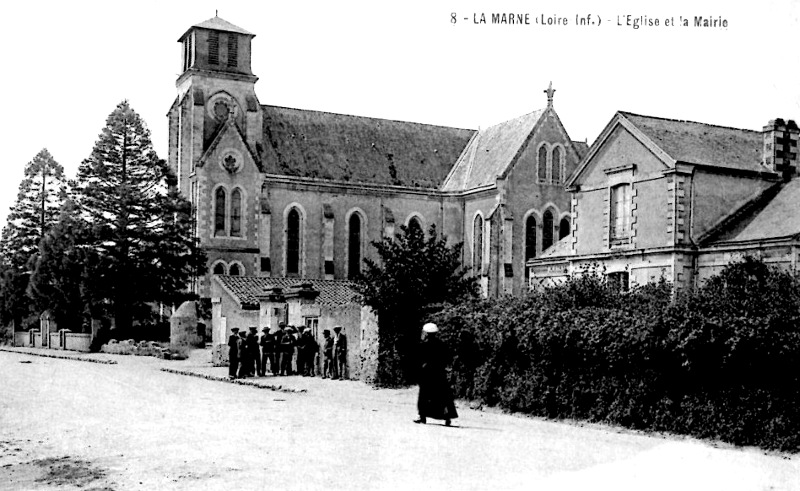

![]() l'église

(1878), dont la construction est entreprise par l'abbé Ménager. La

construction du nouvel édifice commence au début de 1874 et les travaux

sont terminés en novembre 1875. Cette église remplace une ancienne église signalée au XVIème

siècle, située près du cimetière et démolie en 1878 après

l'édification de la nouvelle église. Une

des cloches date de 1486 et provient de l'ancien sanctuaire. Deux bannières

datent de 1840. L'ancienne église romane était au bord du cimetière

actuel, avec, à son chevet, le vieil orme et devant sa porte la vieille

croix de pierre qui existe encore. Primitivement cette église devait être

une chapelle seigneuriale dépendante du château situé tout près de là.

Ce petit édifice, comme beaucoup d'anciennes églises, "était

tourné du côté du levant et avait la forme d'une croix : il était long

de 30 mètres et large de 6 mètres. Ses murs ne s'élevaient pas à plus de

4 ou 5 mètres. Un clocher surmonté d'une croix et d'un coq dominait le

tout. Cette église dut subir au cours des siècles de nombreuses

transformations, notamment en 1684, où l'on construisit un nouveau choeur,

une chapelle dédiée à Saint-Sébastien et la sacristie" . Les

seigneurs de La Marne avaient droit de banc armorié et de prééminence

dans l'église de la paroisse dont ils étaient les fondateurs. On les

trouve au baptême d'une cloche en 1775 : parrain, messire René du

Chardonnay et marraine, Clémence de Bellabre sa femme ;

l'église

(1878), dont la construction est entreprise par l'abbé Ménager. La

construction du nouvel édifice commence au début de 1874 et les travaux

sont terminés en novembre 1875. Cette église remplace une ancienne église signalée au XVIème

siècle, située près du cimetière et démolie en 1878 après

l'édification de la nouvelle église. Une

des cloches date de 1486 et provient de l'ancien sanctuaire. Deux bannières

datent de 1840. L'ancienne église romane était au bord du cimetière

actuel, avec, à son chevet, le vieil orme et devant sa porte la vieille

croix de pierre qui existe encore. Primitivement cette église devait être

une chapelle seigneuriale dépendante du château situé tout près de là.

Ce petit édifice, comme beaucoup d'anciennes églises, "était

tourné du côté du levant et avait la forme d'une croix : il était long

de 30 mètres et large de 6 mètres. Ses murs ne s'élevaient pas à plus de

4 ou 5 mètres. Un clocher surmonté d'une croix et d'un coq dominait le

tout. Cette église dut subir au cours des siècles de nombreuses

transformations, notamment en 1684, où l'on construisit un nouveau choeur,

une chapelle dédiée à Saint-Sébastien et la sacristie" . Les

seigneurs de La Marne avaient droit de banc armorié et de prééminence

dans l'église de la paroisse dont ils étaient les fondateurs. On les

trouve au baptême d'une cloche en 1775 : parrain, messire René du

Chardonnay et marraine, Clémence de Bellabre sa femme ;

![]() l'ancien

prieuré qui avait existé à peu de distance de l'ancienne église, en

bordure de forêt, avec sa chapelle dédiée à Sainte Madeleine, qui était

au moins aussi ancienne que le château féodal ;

l'ancien

prieuré qui avait existé à peu de distance de l'ancienne église, en

bordure de forêt, avec sa chapelle dédiée à Sainte Madeleine, qui était

au moins aussi ancienne que le château féodal ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Madeleine, aujourd'hui disparue et mentionnée lors d'une

visite canonique en 1689 comme étant en ruine n'ayant ni toiture, ni porte.

Il est question de cette chapelle dès le XVème siècle et elle devait se

situer dans ce qui était autrefois la forêt de Machecoul. L'édifice

n'avait que 15 pieds de longueur sur 8 de largeur. Cette chapellenie

possédait 120 aires de marais salants dans l'île de Bouin. Il y a tout

lieu de croire qu'il s'agissait d'une ancienne léproserie ou maladrerie ;

l'ancienne

chapelle de la Madeleine, aujourd'hui disparue et mentionnée lors d'une

visite canonique en 1689 comme étant en ruine n'ayant ni toiture, ni porte.

Il est question de cette chapelle dès le XVème siècle et elle devait se

situer dans ce qui était autrefois la forêt de Machecoul. L'édifice

n'avait que 15 pieds de longueur sur 8 de largeur. Cette chapellenie

possédait 120 aires de marais salants dans l'île de Bouin. Il y a tout

lieu de croire qu'il s'agissait d'une ancienne léproserie ou maladrerie ;

![]() la

croix monolithique, située au cimetière ;

la

croix monolithique, située au cimetière ;

![]() le

pan de mur d'un pigeonnier. La Marne, paisible village, avait son château

féodal situé en plein bourg (vieux-bourg). Ce château était le siège

d'une ancienne seigneurie dont les propriétaires étaient Bertrand du

Pouetz (en 1457), Guillaume Laurent, conseiller au parlement de Bretagne (en

1560) et la famille du Chardonnay (en 1678). Les du Chardonnay étaient

désignés comme seigneurs du Chardonnay, paroisse de Rheu, seigneurs de La

Marne, seigneurs de L'Hermitière (aujourd'hui La Salle), en

Saint-Philbert-de-Grandlieu. Les du Chardonnay résidaient ordinairement à

Machecoul, paroisse de la Trinité. Le seigneur de La Marne avait droit de

haute, basse et moyenne justice. Il n'en reste comme dernier vestige qu'un pan

de mur du pigeonnier ;

le

pan de mur d'un pigeonnier. La Marne, paisible village, avait son château

féodal situé en plein bourg (vieux-bourg). Ce château était le siège

d'une ancienne seigneurie dont les propriétaires étaient Bertrand du

Pouetz (en 1457), Guillaume Laurent, conseiller au parlement de Bretagne (en

1560) et la famille du Chardonnay (en 1678). Les du Chardonnay étaient

désignés comme seigneurs du Chardonnay, paroisse de Rheu, seigneurs de La

Marne, seigneurs de L'Hermitière (aujourd'hui La Salle), en

Saint-Philbert-de-Grandlieu. Les du Chardonnay résidaient ordinairement à

Machecoul, paroisse de la Trinité. Le seigneur de La Marne avait droit de

haute, basse et moyenne justice. Il n'en reste comme dernier vestige qu'un pan

de mur du pigeonnier ;

![]() le

monument aux morts, situé au cimetière. Il s'agit en fait du socle de la

croix élevée en 1885 par le curé Don ;

le

monument aux morts, situé au cimetière. Il s'agit en fait du socle de la

croix élevée en 1885 par le curé Don ;

![]() le

puits couvert (XIXème siècle), situé au n° 9, rue des Fosses ;

le

puits couvert (XIXème siècle), situé au n° 9, rue des Fosses ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LA MARNE

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.