|

Bienvenue chez les Mernellois |

MERNEL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Maure-de-Bretagne

La commune de

Mernel ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MERNEL

Lorsqu'en 843 Anowareth donna à l'abbaye de Glanfeuil ou de Saint-Maur-sur-Loire (Saint-Maure-sur-Loire) la paroisse d'Anast, aujourd'hui Maure, avec son église et ses sept chapelles (Campel, Bovel, Loutehel, Mernel, Saint-Séglin, Saint-Maure-sur-Loire,…), il exclut de ce don l'église de Mernel (ou chapelle Saint-Martin de Mernel), « excepta ecclesia que est sita in villa que dicitur Mirhenella, sacrata in honore Sancti Martini » (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Maure - Archives d'Anjou, I, 363). Ainsi, dès le IXème siècle, Mernel était une bourgade ayant son église dédiée à saint Martin et relevant alors de l'église-mère d'Anast (Pouillé de Rennes).

Pourquoi Anowareth se réservait-il ce sanctuaire ? Nul ne le saura au juste ; mais les mottes antiques avoisinant le bourg de Mernel, et semblables à celles du château de Lohéac, autorisent à supposer que Mernel pouvait bien être l'habitation d'Anowareth et de sa famille. Quoi qu'il en fût, par suite de cette séparation de l'église de Mernel d'avec celle d'Anast, la paroisse de Mernel dut se former de bonne heure distincte de celle de Maure, et la seigneurie du lieu devint indépendante elle-même du comté de Maure. En 1181, dit l'abbé Manet, le pape Luce III donna l'église de Mernel au Chapitre de Saint-Malo. Mais les chanoines ne semblent pas avoir conservé longtemps cette église, que nous voyons durant tout le moyen-âge entre les mains de l'évêque même de Saint-Malo. Nous avons déjà vu, en effet, qu'en 1250 un paroissien de Mernel nommé Pierre Meleine, « Petrus Meleine laicus parrochianus de Merrenel », abandonna à l'évêque de Saint-Malo le tiers de toutes ses dîmes dans les paroisses de Maure, Mernel, Loutehel et Campel, tant en blés qu'en vins (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Aussi la cure de Mernel devint-elle à la présentation de l'ordinaire, et l'évêque de Saint-Malo fut-il tout à la fois grand décimateur et seigneur de la paroisse (Pouillé de Rennes).

Dans sa déclaration de 1682, Mgr du Guémadeuc avoua posséder le fief de Mernel, « à raison duquel il est seigneur et fondateur de l'église d'icelle paroisse ». Il ajouta que le seigneur de la Châteigneraie « est tenu de recueillir les rentes dudit fief de Mernel en qualité de provost féodé dudit évesque, pour les luy payer en déduisant la septiesme partye qu'il a droit de retenir pour droit de recette desdites rentes ». Enfin, la déclaration porte qu'il « est deub audit évesque obéissance, foy et hommages par les seigneurs du Corrouët, du Pontrouault, de la Vieuville, de la Guisnebergère, de la Pacaudaye, de la Chasteigneraye, etc., à cause des fiefs qu'ils tiennent dudit évesque » (Pouillé de Rennes). En 1682, l'évêque de Saint-Malo ne payait au recteur de Mernel qu'une portion congrue de 200 livres ; mais cette pension fut successivement augmentée, et en 1790 le recteur et le vicaire de Mernel recevaient ensemble 1 900 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo).

La paroisse de Mernel, ancienne trève de Maure-de-Bretagne, prend son indépendance très tôt et dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo.

On rencontre les appellations suivantes : Mirhenella (en 843), Merrenel (en 1250), Mesrenel (au XVIème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Mernel : François de Goguessac (recteur commendataire, résigna en faveur du suivant). Jean de Lassy (issu des seigneurs de la Guisnebergère, il fut pourvu en 1561 ; décédé en 1579). Guillaume Riallan (il fut pourvu le 13 décembre 1579 et résigna en faveur du suivant). René Bonnays (il prit possession le 3 février 1584 et résigna quatre ans après). Christophe Hus (pourvu le 27 décembre 1588, il fut forcé de se démettre en 1594). Jean Le Jonc (il prit possession le 12 juin 1594 et résigna en 1608). Olivier Reboulx (natif de Mernel, fut pourvu le 20 mars 1608 ; décédé en août 1639). Vincent Ponthonnier (1640-1652). François Lorier (1653-1668, il fonda le 21 décembre 1654 deux messes hebdomadaires dans l'église des grands Carmes de Rennes). Guillaume des Loges (1669-1678). Guillaume Joublot (1680-1690). Guillaume Renault (pourvu en 1690, résigna au bout de quatre ans). Jean Bouessel (il fut pourvu le 25 février 1694). François Picard (pourvu en 1696, résigna en 1704). Ambroise Guihou (prêtre de Nantes, pourvu le 17 juillet 1704, il devint en 1709 recteur de Redon). Jacques Feuvrier (natif de Lieuron, il fut pourvu le 7 juin 1710 ; décédé le 18 août 1724). Guillaume Richard (natif de Mernel, il fut pourvu le 22 septembre 1724 ; décédé âgé de soixante-neuf ans, le 15 août 1751). François Deschamps (natif de Pleurtuit, fut pourvu le 22 octobre 1751). Geoffroy Barre (il succéda au précédent en 1753 ; décédé le 19 décembre 1754). Guillaume Oresve (natif de Maure, il fut pourvu le 8 février 1755 ; décédé le 20 novembre 1779). Pierre Coudé (pourvu au concours le 24 février 1780, il se démit peu après). Ignace Macé (pourvu le 12 mai 1780, il devint recteur de la Trinité). Julien Nerhot (natif de Beignon, il fut pourvu le 19 juin 1781 ; décédé âgé de cinquante-trois ans, le 8 juin 1787). Jean-Baptiste Bertin (natif de la Chapelle-Bouëxic, il fut pourvu le 23 août 1787 ; il demeura caché dans sa paroisse pendant la Révolution et fut réinstallé en 1803 ; décédé âgé de soixante-cinq ans, le 3 août 1819). Pierre-Etienne Bellamy (1819, décédé en 1857). Joseph Lemonnier (à partir de 1857), ......

![]()

PATRIMOINE de MERNEL

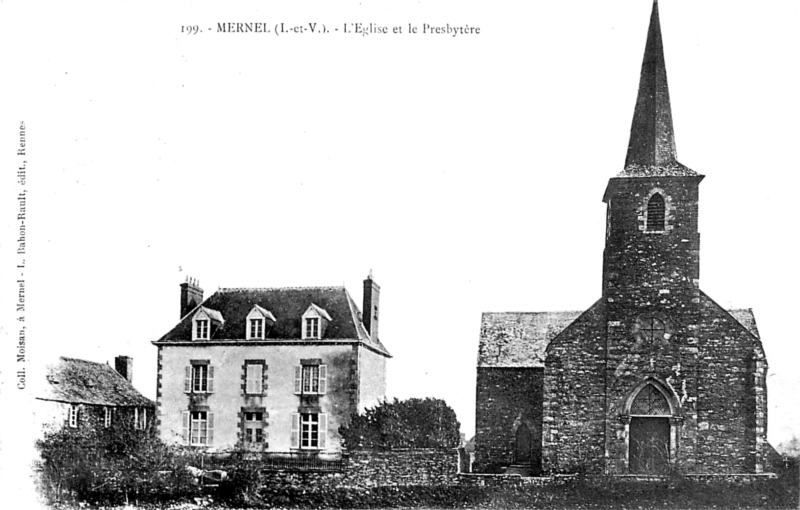

![]() l'église

Saint-Etienne (XVème siècle-1847). L'ancienne église de Mernel, appelée

Mirhenella, était dédiée en 843 à saint Martin, et au XVIIIème siècle

à saint Malo. Elle était, dit-on, d'une haute antiquité et renfermait

deux chapelles seigneuriales dépendant l'une, dédiée à sainte Catherine,

du manoir du Pontrouault, l'autre de celui de la Vieuville. Cette chapelle

du Pontrouault avait été construite en 1454 par les seigneurs de ce nom,

près du chanceau et du côté de l'épître, avec toute la richesse du

style ogival fleuri ; on y voyait une belle fenêtre flamboyante, un autel

et une crédence en pierre sculptés ; tout cela a disparu lorsqu'on a

reconstruit l'église, mais on a eu le bon goût de conserver les colonnes

et l'arcade qui séparaient cette chapelle du sanctuaire et l'on en a fait

un fort joli portail dans le nouvel édifice. La chapelle du Pontrouault était

fondée de deux messes par semaine. Charles de Sévigné, fils de Renaud,

seigneur de Montmoron et du Pontrouault, en fut pourvu en 1639. Mais au

XVIIIème siècle, cette chapelle menaçant ruine, les messes en étaient

dites au maître-autel. Quant à la chapelle de la Vieuville, elle se

trouvait au Nord du choeur, et elle a été en partie conservée dans la

nouvelle construction ; ses murailles portent plusieurs écussons devenus

illisibles, mais elle n'offrit jamais l'intérêt de la précédente. Les

seigneurs du Pontrouault et de la Vieuville avaient leurs enfeus dans ces

chapelles. En dépit des droits de l'évêque de Saint-Malo, dont ils

n'étaient à l'origine que les officiers, les seigneurs de la

Châteigneraye se disaient aux siècles derniers seigneurs supérieurs,

fondateurs et prééminenciers de Mernel ; ils avaient dans le chanceau de

l'église un enfeu où furent inhumés, en 1645, Suzanne et Renée de

Rollon, et en 1651 leur mère, Julienne de Cérizay, femme de Guy de Rollon,

seigneur de la Châteigneraye. Claude de Rollon y fut aussi enterré vers

1620, et l'on voit encore sa tombe renversée et déplacée. La nouvelle

église de Mernel, construite en 1847, est dédiée à saint Etienne, martyr

; elle forme une simple croix et n'a de remarquable que le portail dont nous

venons de parler (Pouillé de Rennes). Le portail, situé côté ouest, date du XVème siècle et provient

de l'ancienne chapelle appelée du Pontrouault (ou Pontrouaud) et datée de

1454. La deuxième chapelle, du côté nord, est en partie conservée.

L'église abrite les statues de saint Etienne et sainte Philomène qui

datent du XIXème siècle ;

l'église

Saint-Etienne (XVème siècle-1847). L'ancienne église de Mernel, appelée

Mirhenella, était dédiée en 843 à saint Martin, et au XVIIIème siècle

à saint Malo. Elle était, dit-on, d'une haute antiquité et renfermait

deux chapelles seigneuriales dépendant l'une, dédiée à sainte Catherine,

du manoir du Pontrouault, l'autre de celui de la Vieuville. Cette chapelle

du Pontrouault avait été construite en 1454 par les seigneurs de ce nom,

près du chanceau et du côté de l'épître, avec toute la richesse du

style ogival fleuri ; on y voyait une belle fenêtre flamboyante, un autel

et une crédence en pierre sculptés ; tout cela a disparu lorsqu'on a

reconstruit l'église, mais on a eu le bon goût de conserver les colonnes

et l'arcade qui séparaient cette chapelle du sanctuaire et l'on en a fait

un fort joli portail dans le nouvel édifice. La chapelle du Pontrouault était

fondée de deux messes par semaine. Charles de Sévigné, fils de Renaud,

seigneur de Montmoron et du Pontrouault, en fut pourvu en 1639. Mais au

XVIIIème siècle, cette chapelle menaçant ruine, les messes en étaient

dites au maître-autel. Quant à la chapelle de la Vieuville, elle se

trouvait au Nord du choeur, et elle a été en partie conservée dans la

nouvelle construction ; ses murailles portent plusieurs écussons devenus

illisibles, mais elle n'offrit jamais l'intérêt de la précédente. Les

seigneurs du Pontrouault et de la Vieuville avaient leurs enfeus dans ces

chapelles. En dépit des droits de l'évêque de Saint-Malo, dont ils

n'étaient à l'origine que les officiers, les seigneurs de la

Châteigneraye se disaient aux siècles derniers seigneurs supérieurs,

fondateurs et prééminenciers de Mernel ; ils avaient dans le chanceau de

l'église un enfeu où furent inhumés, en 1645, Suzanne et Renée de

Rollon, et en 1651 leur mère, Julienne de Cérizay, femme de Guy de Rollon,

seigneur de la Châteigneraye. Claude de Rollon y fut aussi enterré vers

1620, et l'on voit encore sa tombe renversée et déplacée. La nouvelle

église de Mernel, construite en 1847, est dédiée à saint Etienne, martyr

; elle forme une simple croix et n'a de remarquable que le portail dont nous

venons de parler (Pouillé de Rennes). Le portail, situé côté ouest, date du XVème siècle et provient

de l'ancienne chapelle appelée du Pontrouault (ou Pontrouaud) et datée de

1454. La deuxième chapelle, du côté nord, est en partie conservée.

L'église abrite les statues de saint Etienne et sainte Philomène qui

datent du XIXème siècle ;

![]() la

chapelle Notre-Dame-de-Joie (1647), restaurée en 1903. Cette chapelle,

anciennement frairienne, est édifiée à

l'emplacement d'un ancien sanctuaire religieux fondé au XIIIème siècle

par le seigneur du Bois-au-Voyer et le sire de Lohéac. Ce sanctuaire est

reconstruit en 1647 par la famille Bois-au-Voyer (René de Tournemine et

Renée Peschart seigneurs du Bois-au-Voyer en Maure), comme le prouve

l'inscription suivante : Ave Maria. — Nul n'entre ici qui ne salue

Marie. — Ferdinand de Neuville, évesque de Saint-Malo, a permis à Ht et

Pt Mre René de Tournemyne et à De Renée Peschart sa femme, de faire bénir

la chapelle de Joye qu'ils ont bastie et réédifiée et mesme la cloche

qu'ils ont donnée et qui a esté nommée Anne-Marie par Mre Jean-Joseph

Tournemyne, leur fils unique, et De Françoise Tournemyne, marraine. — Priés

pour les seigneur et dame de Campzillon et du Bois-au-Véé fondateurs de céans.

— Fait le 2e jour de septembre 1647. Cette chapelle fut aussi fondée

de messes par les seigneurs du Bois-au-Voyer, qui en 1680 déclarèrent y

avoir droit de « prééminence, banc prohibitif, armes et écussons »

parce qu'elle se trouvait dans leur fief d'Oultre-l'eau. Notre-Dame-de-Joie

était, en effet, une chapelle frairienne, quoique son chapelain fût présenté

par le seigneur du Boisau-Voyer. Louis de Coëtlogon en fut pourvu en 1668

en place de Raoul Esnault, décédé. Elle est encore à la fin du XIXème

siècle propriété paroissiale et toujours fréquentée par les pèlerins,

qui y font dire des messes (Pouillé de Rennes). Le bénitier date du Moyen

Age. Le chœur date du XIX-XXème siècle. On y trouve plusieurs ex-voto. On

y voyait jadis les armes des seigneurs du Bois-au-Voyer ;

la

chapelle Notre-Dame-de-Joie (1647), restaurée en 1903. Cette chapelle,

anciennement frairienne, est édifiée à

l'emplacement d'un ancien sanctuaire religieux fondé au XIIIème siècle

par le seigneur du Bois-au-Voyer et le sire de Lohéac. Ce sanctuaire est

reconstruit en 1647 par la famille Bois-au-Voyer (René de Tournemine et

Renée Peschart seigneurs du Bois-au-Voyer en Maure), comme le prouve

l'inscription suivante : Ave Maria. — Nul n'entre ici qui ne salue

Marie. — Ferdinand de Neuville, évesque de Saint-Malo, a permis à Ht et

Pt Mre René de Tournemyne et à De Renée Peschart sa femme, de faire bénir

la chapelle de Joye qu'ils ont bastie et réédifiée et mesme la cloche

qu'ils ont donnée et qui a esté nommée Anne-Marie par Mre Jean-Joseph

Tournemyne, leur fils unique, et De Françoise Tournemyne, marraine. — Priés

pour les seigneur et dame de Campzillon et du Bois-au-Véé fondateurs de céans.

— Fait le 2e jour de septembre 1647. Cette chapelle fut aussi fondée

de messes par les seigneurs du Bois-au-Voyer, qui en 1680 déclarèrent y

avoir droit de « prééminence, banc prohibitif, armes et écussons »

parce qu'elle se trouvait dans leur fief d'Oultre-l'eau. Notre-Dame-de-Joie

était, en effet, une chapelle frairienne, quoique son chapelain fût présenté

par le seigneur du Boisau-Voyer. Louis de Coëtlogon en fut pourvu en 1668

en place de Raoul Esnault, décédé. Elle est encore à la fin du XIXème

siècle propriété paroissiale et toujours fréquentée par les pèlerins,

qui y font dire des messes (Pouillé de Rennes). Le bénitier date du Moyen

Age. Le chœur date du XIX-XXème siècle. On y trouve plusieurs ex-voto. On

y voyait jadis les armes des seigneurs du Bois-au-Voyer ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Solain, aujourd'hui disparue. Saint-Solain était une antique

chapelle dont l'histoire demeure inconnue. Son chapelain, qu'on appelait

souvent le prieur de Saint-Solain, cueillait en 1680 la dixième partie de

toutes les dîmes que l'évêque de Saint-Malo possédait en Maure ; ses

revenus étaient, en 1730, de 345 livres. La liste de ses chapelains démontre

l'importance relative de ce petit bénéfice : Louis du Bouexic (1560), —

Jean du Bouexic (1582), — Pierre Bossart (1662), — Emmanuel de

Montalembert (1698), — Antoine d'Aulnay (1738), — René de Rouillac

(1769), — Julien Meslé de Grandclos (1785) — et Servan Puelle de

Saint-Simon (1790). Dès 1738, la chapelle de Saint-Solain était «

toute ruisnée, n'ayant plus que les murailles » et la maison «

servant anciennement de prieuré entièrement ruisnée ». Aussi à

cette époque les messes fondées à Saint-Solain se desservaient-elles en

l'église de Mernel (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Solain, aujourd'hui disparue. Saint-Solain était une antique

chapelle dont l'histoire demeure inconnue. Son chapelain, qu'on appelait

souvent le prieur de Saint-Solain, cueillait en 1680 la dixième partie de

toutes les dîmes que l'évêque de Saint-Malo possédait en Maure ; ses

revenus étaient, en 1730, de 345 livres. La liste de ses chapelains démontre

l'importance relative de ce petit bénéfice : Louis du Bouexic (1560), —

Jean du Bouexic (1582), — Pierre Bossart (1662), — Emmanuel de

Montalembert (1698), — Antoine d'Aulnay (1738), — René de Rouillac

(1769), — Julien Meslé de Grandclos (1785) — et Servan Puelle de

Saint-Simon (1790). Dès 1738, la chapelle de Saint-Solain était «

toute ruisnée, n'ayant plus que les murailles » et la maison «

servant anciennement de prieuré entièrement ruisnée ». Aussi à

cette époque les messes fondées à Saint-Solain se desservaient-elles en

l'église de Mernel (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

croix située à Saint-Maur ;

la

croix située à Saint-Maur ;

![]() la

croix de mission (1948), située route de Maure ;

la

croix de mission (1948), située route de Maure ;

![]() l'ancien

manoir (XVème siècle), situé à Saint-Maur. Nous sommes porté à croire que

l'ancien manoir de Saint-Maur, situé en Mernel, mais à la porte de Maure,

a une origine monastique. En 843, en effet, Anawareth, seigneur d'Anast,

embrassa la vie religieuse au monastère de Saint-Maur-sur-Loire (Saint-Maure-sur-Loire), et

donna à cette abbaye toute sa terre d'Anast avec son église et six chapelles qui en dépendaient

; or, il est certain que la paroisse d'Anast est devenue la paroisse moderne

de Maure, et nous pensons que les Bénédictins de Saint-Maur-sur-Loire

vinrent s'établir chez nous pour gouverner le vaste territoire qu'on leur

confiait et construisirent le prieuré de Saint-Maur. Mais depuis bien des

siècles il n'est plus fait mention de ces religieux dans notre pays, ce qui

n'est pas étonnant, car l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire eut tant à

souffrir des invasions normandes qu'elle ne se releva jamais complètement

de ses ruines et perdit toutes ses possessions en Bretagne (Pouillé de

Rennes). Propriété des seigneurs de Saint-Maur (en 1427

et en 1513), puis des familles Becdelièvre (au XVIIème siècle) et

Fournier seigneurs de Trélo (en 1756) ;

l'ancien

manoir (XVème siècle), situé à Saint-Maur. Nous sommes porté à croire que

l'ancien manoir de Saint-Maur, situé en Mernel, mais à la porte de Maure,

a une origine monastique. En 843, en effet, Anawareth, seigneur d'Anast,

embrassa la vie religieuse au monastère de Saint-Maur-sur-Loire (Saint-Maure-sur-Loire), et

donna à cette abbaye toute sa terre d'Anast avec son église et six chapelles qui en dépendaient

; or, il est certain que la paroisse d'Anast est devenue la paroisse moderne

de Maure, et nous pensons que les Bénédictins de Saint-Maur-sur-Loire

vinrent s'établir chez nous pour gouverner le vaste territoire qu'on leur

confiait et construisirent le prieuré de Saint-Maur. Mais depuis bien des

siècles il n'est plus fait mention de ces religieux dans notre pays, ce qui

n'est pas étonnant, car l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire eut tant à

souffrir des invasions normandes qu'elle ne se releva jamais complètement

de ses ruines et perdit toutes ses possessions en Bretagne (Pouillé de

Rennes). Propriété des seigneurs de Saint-Maur (en 1427

et en 1513), puis des familles Becdelièvre (au XVIIème siècle) et

Fournier seigneurs de Trélo (en 1756) ;

![]() la

maison de Richebonne (XVIème siècle), située route de Maure. Propriété

successive des familles de Valois, de Vaunoise et de la Touche ;

la

maison de Richebonne (XVIème siècle), située route de Maure. Propriété

successive des familles de Valois, de Vaunoise et de la Touche ;

![]() la

fontaine située près de la chapelle Notre-Dame-de-Joie ;

la

fontaine située près de la chapelle Notre-Dame-de-Joie ;

![]() le moulin

à eau du Pont-Rouaud et le moulin à vent du Couronné ;

le moulin

à eau du Pont-Rouaud et le moulin à vent du Couronné ;

A signaler aussi :

![]() des

vestiges de voies romaines et des traces d'habitations gallo-romaines,

situées au village de La Bouëxière ;

des

vestiges de voies romaines et des traces d'habitations gallo-romaines,

situées au village de La Bouëxière ;

![]() près

du bourg de Mernel se voient deux grandes mottes entourées de douves. On trouve à

côté d'elles une enceinte circulaire appelée la Butte du Moulin ;

près

du bourg de Mernel se voient deux grandes mottes entourées de douves. On trouve à

côté d'elles une enceinte circulaire appelée la Butte du Moulin ;

![]() l'ancien

manoir de la Châtaigneraye. Propriété successive des familles Guédas ou

Guidas (en 1427 et en 1513), Rollon (en 1620 et en 1702), Fournier seigneurs

du Feuilly (en 1728 et en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Châtaigneraye. Propriété successive des familles Guédas ou

Guidas (en 1427 et en 1513), Rollon (en 1620 et en 1702), Fournier seigneurs

du Feuilly (en 1728 et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Pacaudaye. Propriété successive des familles du Chesne (en

1427), Marcadé (en 1513), de Bégasson. Il est uni à la Lardaye en

Maure-de-Bretagne au XVIIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Pacaudaye. Propriété successive des familles du Chesne (en

1427), Marcadé (en 1513), de Bégasson. Il est uni à la Lardaye en

Maure-de-Bretagne au XVIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Vieuville. Propriété successive des familles Jernac (en

1513), de la Fouaye et Garel ;

l'ancien

manoir de la Vieuville. Propriété successive des familles Jernac (en

1513), de la Fouaye et Garel ;

![]() l'ancien

manoir de Bépihan. Propriété des seigneurs de Pellan en 1513 ;

l'ancien

manoir de Bépihan. Propriété des seigneurs de Pellan en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Tohinière. Propriété de la famille Ugues en 1427 et en 1513,

puis de la famille Lefeuvre seigneurs de Caumartin en 1695 ;

l'ancien

manoir de la Tohinière. Propriété de la famille Ugues en 1427 et en 1513,

puis de la famille Lefeuvre seigneurs de Caumartin en 1695 ;

![]() l'ancien

manoir du Pontrouault, aujourd'hui disparu. Il possédait jadis une chapelle

privée mentionnée au XVIIème siècle et fondée de messes. Propriété des seigneurs du Pontrouault en 1427 et en 1513, puis

propriété des familles Thierry seigneurs du Bois-Orcant, de Sévigné

seigneurs de Montmoron (au XVIIème siècle), du Hallay (en 1756), Fournier

seigneurs de la Châtaigneraye. Cette seigneurie est unie à la seigneurie

du Bois-au-Voyer en Maure par la famille Fournier ;

l'ancien

manoir du Pontrouault, aujourd'hui disparu. Il possédait jadis une chapelle

privée mentionnée au XVIIème siècle et fondée de messes. Propriété des seigneurs du Pontrouault en 1427 et en 1513, puis

propriété des familles Thierry seigneurs du Bois-Orcant, de Sévigné

seigneurs de Montmoron (au XVIIème siècle), du Hallay (en 1756), Fournier

seigneurs de la Châtaigneraye. Cette seigneurie est unie à la seigneurie

du Bois-au-Voyer en Maure par la famille Fournier ;

![]() l'ancien

manoir de la Guisnebergère. Il avait jadis un droit de haute justice. Sa

chapelle privée, mentionnée au XVIIème siècle et fondée de messes, est en ruines. Propriété de la famille de Lassy en 1427

et en 1513, puis de la famille de Téhillac en 1690. La seigneurie est

ensuite unie à la seigneurie du Pontrouault ;

l'ancien

manoir de la Guisnebergère. Il avait jadis un droit de haute justice. Sa

chapelle privée, mentionnée au XVIIème siècle et fondée de messes, est en ruines. Propriété de la famille de Lassy en 1427

et en 1513, puis de la famille de Téhillac en 1690. La seigneurie est

ensuite unie à la seigneurie du Pontrouault ;

![]() l'ancien

manoir de Poussehart. Propriété successive des familles Mounier (en 1427),

Mouraud (en 1513), Becdelièvre (aux XVIIème et XVIIIème siècles) ;

l'ancien

manoir de Poussehart. Propriété successive des familles Mounier (en 1427),

Mouraud (en 1513), Becdelièvre (aux XVIIème et XVIIIème siècles) ;

![]() l'ancien

manoir du Chastelet. Propriété de la famille le Prestre seigneurs de la

Lohière en 1513, puis de la famille Jouneaulx seigneurs du Breil-Houssoux en 1756 ;

l'ancien

manoir du Chastelet. Propriété de la famille le Prestre seigneurs de la

Lohière en 1513, puis de la famille Jouneaulx seigneurs du Breil-Houssoux en 1756 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MERNEL

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1440 (rapport fait par René Le Felle, procureur de Dinan, et Bertrand Sevestre, lieutenant audit lieu), sont mentionnés en 1427 à Merenel (Mernel) les commissaires Perot de Belouan et Henry Gombert, et les nobles suivants : G. du Pontrouault, à son hostel du Pontrouault. J. Guedas, demeurant à son hostel de la Chasteigneraie. J. Uguet, à son hostel de la Tohennière. J. de Lassi, à son hostel de la Quinebergière. G. de Ste Maure, à son hostel de Ste Maure. Pierre Duchesne, à la Pagaudaie. La fille à J. Mounier, à son hostel de Poussart. (D'après Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 7 nobles de Mernel :

![]() Robin

CHOTIER de Vieilville (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

Robin

CHOTIER de Vieilville (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

DE LASSI de Guinebergère (40 livres de revenu), remplacé par son fils

Jacques : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

DE LASSI de Guinebergère (40 livres de revenu), remplacé par son fils

Jacques : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Bertrand

DE SAINT-MAURE de Saint-Maure (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

Bertrand

DE SAINT-MAURE de Saint-Maure (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

![]() DU

PONTROUAUD du Pontrouau (800 livres de revenu) : défaillant ;

DU

PONTROUAUD du Pontrouau (800 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

GUEDAS de Chateigneray (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

Jehan

GUEDAS de Chateigneray (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

![]() MARCADE,

dame de la Pagaudaye (5 livres de revenu) : défaillante ;

MARCADE,

dame de la Pagaudaye (5 livres de revenu) : défaillante ;

![]() Jehan

UGUET de Tohinière (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

Jehan

UGUET de Tohinière (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Mesrenel (Mernel) les nobles suivants : - (Toute cette paroisse a esté rayée en conséquence du jugement souverain du 13 novembre 1679, qui a déclaré le rosle faux). - Nob. homme François, seigneur de Pontrouaut, a son manoir dudit lieu et y est demeurant. - Piere Guydas, seigneur de la Chasteigneraye, a led. lieu et y est demeurant. - Piere Marcadé, seigneur de la Pegaudaie, a led. lieu et met. et y est demeurant. - Pierre de Ste Maure, seigneur de Ste Maure, a la maison et met. (métairie) dud. lieu et y est demeurant. - Robin Maingard, fils, juveigneur de Josses Maingard, son père, a la met. de la Prie ... et n'y est aucunement demeurant. - Roland Ugues, sr. de la Taheniere, pour la met. dud. lieu, où il est demeurant. - François de Lassy, sr. de la Guynebregière, a la met. dud. lieu et y est demeurant. - Jean Le Prestre, seigneur de la Lohière, a la maison et met. du Chastelet et n'y est aucunement demeurant. - Jean Mouraud, seigneur de Pouschart, a la met. dud. lieu et n'y est aucunement demeurant. - François Jernac et sa femme, Alain Chatier, demeurant à la maison de la Vieille-Ville, ont une autre maison qui était à Guill. Paradis, et était roturiers et sont exempts de taille. - Jean Guydas, tient une maison aud. bourg, qui autrefois fut à Jean Lambert, et a acquis led. heritage il y a environ un an, de nob. homme Jean de la Porte et damoiselle Perine Lambert, et exempt de fouage. - Jean Ryas, avait acquis une maison qui autrefois fut à Guill. Cotard et J. Janne, sa femme, et à présent la tient Robert Heudelor, par titre de chapelanie. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.