|

Bienvenue ! |

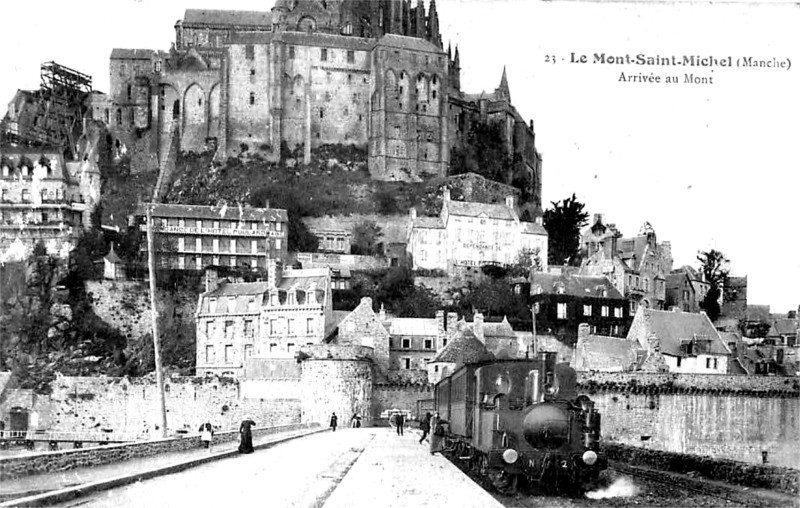

LE MONT-SAINT-MICHEL ET SON ARCHITECTURE MILITAIRE |

Retour page d'accueil Retour "Le Mont-Saint-Michel"

L'architecture militaire.

Le caractère exceptionnel du site — qui donne au Mont-Saint-Michel une silhouette et un cachet incomparables — constitue l'élément dominant de sa valeur défensive.

Ce cône rocheux de 75 mètres de hauteur — piédestal géant de l'aérienne abbatiale — possède un commandement et une raideur de pentes qui en feraient déjà un site militaire privilégié, alors même qu'il émergerait simplement au milieu d'une plaine. Mais sa position insulaire, dans une vaste baie soumise aux plus fortes marées, qui noient et découvrent alternativement les abords — et les approches —du Mont, complète les possibilités défensives de la place : un éventuel assaillant ne disposerait en effet ni d'un plan d'eau permanent pour ses déplacements et ses transports, ni d'un sol ferme pour le déploiement progressif de ses moyens d'attaque.

Au Mont-Saint-Michel, la défense se trouve ainsi, fait sans doute unique en géographie militaire, cumuler les avantages des sites « maritimes » et « montagneux », sans devoir, en contrepartie, en supporter les inconvénients.

La fortification au Mont-Saint-Michel n'est venue que s'ajouter au fait religieux. L'Abbaye, à ses origines, ne comportait vraisemblablement pour sa protection que certaines dispositions indispensables à l'isolement et au recueillement liés à la Règle : dispositions s'apparentant plus à des mesures de simple tranquillité et de surveillance qu'à de la fortification, qui suppose implicitement une idée de défense armée.

Le rapide développement de l'Abbaye, son rayonnement dans tout l'Occident, l'accroissement de son temporel, la valeur mystique du patronage de saint Michel, la position charnière du Mont entre Normandie et Bretagne dans un contexte politique d'affrontement, devaient engendrer bien sûr des convoitises et par voie de conséquence imposer la nécessité d'organiser, au profit de ce saint lieu, mieux qu'une simple surveillance, une défense de plus en plus sérieuse.

Parallèlement à son essor, l'Abbaye voit très vite s'implanter à ses pieds un village pour lequel il faudra aussi envisager des dispositions propres à assurer sa protection et sa subsistance en toutes circonstances. D'où le double aspect que revêt le système fortifié du Mont-Saint-Michel : d'une part, les éléments défensifs de l'Abbaye et de ses abords immédiats ; d'autre part, les enceintes de ville et des Fanils avec leurs extensions et annexes.

Abbaye.

Dans ce qui subsiste des bâtiments les plus anciens de l'Abbaye carolingienne et romane, on cherche en vain des dispositions spécifiquement militaires. Epaisseur des murs — et parfois couloirs intérieurs — rareté et étroitesse des ouvertures, témoignent davantage d'un désir de surveillance externe et interne que d'un souci de défense active, s'ils ne sont pas, plus simplement, nécessité de construction.

C'est dans cette optique que va se poursuivre de façon continue l'extension de l'Abbaye. Les hauts murs, prolongeant verticalement la raideur des pentes, défient certes l'escalade et le siège, et donnent bien à l'Abbaye la silhouette d'une forteresse, mais sans qu'elle comporte pour autant le moindre élément militairement valable : ce sont plus un isolement du monde et un élan vers Dieu qu'une valeur défensive que semblent avoir recherchés les moines-architectes.

Le châtelet — avec sa barbacane et la courtine le raccordant à la Merveille — est en fait le premier élément défensif réel accolé à cet ensemble abbatial et Pierre le Roy ne l'entreprend qu'à la fin du XIVème s.

Enceinte de Ville et enceinte des Fanils.

Au cours de son extension sur les pentes est et sud-est du Mont, le village fut à l'origine vraisemblablement protégé par des palissades. Dès le XIIIème s., il faudra remplacer ces fragiles défenses par une enceinte en dur, ce que permettront les libéralités de Philippe Auguste et surtout de Saint Louis. Simultanément, des magasins, couverts par l'enceinte des Fanils, seront établis au sud-ouest du Mont.

Au XVème s., l'agglomération déborde sans doute au sud cette première enceinte de ville et, devant la menace anglaise, l'Abbé Robert Jolivet reporte la défense au rivage en créant une enceinte unique qui, dans son tracé général du moins, subsiste encore aujourd'hui.

Mais l'Anglais occupe la Normandie et monte la garde à Tombelaine. Le Mont, isolé, est l'une des quatre dernières places (avec Tournai, Vaucouleurs et Orléans), soutenant, au nord de la Loire, la cause du Dauphin.

L'Abbé Robert Jolivet passe à l'ennemi. Louis d'Estouteville, gouverneur du Mont — après d'Harcourt tué au combat — s'emploie à utiliser tous les instants de répit du blocus anglais pour renforcer les défenses de la place. D'où deux campagnes principales de travaux : l'une — vers 1425 — consacrée à des aménagements de première nécessité (embrasures d'artillerie, tours, travaux complémentaires), l'autre plus à loisir — vers 1440 — concrétisée par la construction du front bastionné Est et de la barbacane de la porte du Roi.

Vers la fin du premier quart du XVIème s., Gabriel du Puy, lieutenant du roi François Ier, entreprend une série de travaux de modernisation de l'enceinte que motive la conjoncture politique du moment. En plus d'aménagements d'embrasures d'artillerie sur toute l'enceinte, on construit alors les deux avancées de la Ville et des Fanils et la tour Gabriel. Cette campagne de travaux marque l'apogée de l'architecture militaire du Mont, dont les dispositions défensives devaient être victorieusement mises à l'épreuve par les guerres de religion.

Après l'affaire Montgommery on ne se préoccupe plus de défendre le Mont que pour éviter qu'un ennemi ne s'en empare et ne le retourne contre nous, comme base proche du continent.

Négligée pendant plus de cent cinquante ans, la forteresse est, à la fin du XVIIème s., l'objet d'inspections du grand Vauban, soucieux de la mise en état de défense de notre littoral contre les entreprises de la flotte anglo-hollandaise. Mais les travaux qu'il estime urgents — pour 1700, 1701 et 1702 — ne seront partiellement réalisés que beaucoup plus tard — à partir de 1731 — par de Caux, ingénieur des Places de Normandie.

Cet ingénieur se bornera d'ailleurs, à côté de réparations de première nécessité à l'enceinte, à édifier la batterie-plate-forme appelée « tour basse » à la place d'un bastion d'Estouteville, alors tombé en ruines. Durant le XVIIIème s., on effectuera sans doute divers travaux pour lutter contre l'affouillement des murailles et, en 1732, de Caux ira même jusqu'à préconiser une déviation des rivières de Sée et d'Ardée réunies, pour protéger le Bastillon.

Ce seront là les derniers travaux militaires effectués au Mont-Saint-Michel qui, après la Révolution, perdra son double titre « d’Abbaye-forteresse » pour n'être plus qu'une prison...

Les travaux de restauration qui se poursuivent depuis près d'un siècle ont certes sauvé l'essentiel de l'architecture militaire du Mont, mais n'ont pas toujours été axés sur une fidèle reconstitution.

Ainsi qu'il a déjà été précisé, l'aspect défensif de l'Abbaye réside essentiellement dans les dispositions architecturales : élévation et épaisseur des murs, compacité des bâtiments, commandement sur les approches, etc. Mais, mis à part le châtelet et sa barbacane, on n'y trouve pas d'organes purement militaires, sauf quelques défenses accessoires intérieures : la fortification de l'Abbaye est une conséquence et non une fin en soi, on serait tenté de dire qu'elle ne se voit qu'en filigrane.

Au nord et à l'ouest, les replats de terrain au pied de l'Abbaye ont été organisés en ouvrages avancés, formant fausse braie ou terrasses défensives, couvrant l'ensemble abbatial sur un front que ne protègent pas le village et les enceintes de Ville et des Fanils.

Bien que remanié aux XVème et XVIème s., le saillant nord de l'enceinte de ville constitue un remarquable témoin de ce qu'était l'enceinte des XIIIème et XIVème s.

Depuis l'angle nord-est de la Merveille jusqu'au Bastillon, la tour Claudine, l'échauguette nord et la tour du Nord jalonnent l'une des plus belles « dégringolades » de murailles bâties au rocher qui se puissent voir. C'est à la brisure de courtine, sise en arrière du logis Saint-Aubert, que le tracé abandonné de la première enceinte se perd quelque peu dans les habitations. On le suit néanmoins en pointillé, via le chevet de l'église paroissiale et le cimetière, vers les terrasses sud : là il réapparaît et, depuis l'échauguette de la Pillette, se referme sur le piédestal rocheux de l'Abbaye.

C'est à la brisure de courtine susvisée que la nouvelle enceinte se détache de l'ancienne et, obliquant plus nettement vers l'est, quitte les escarpements rocheux pour gagner le front de mer dont la ligne polygonale est marquée par une série de tours et de bastions :

— le Bastillon (1440 environ) substitué par d'Estouteville à une tour Jolivet et qui est l'élément le plus caractéristique de cette enceinte ;

— la tour Boucle voisine ;

— la tour Basse, solution de fortune adoptée par de Caux vers 1701 pour pallier l'écroulement — vraisemblablement par affouillement progressif — d'un bastion d'Estouteville ;

— la tour de la Liberté, remaniée par d'Estouteville et du Puy pour l'emploi de l'artillerie ;

— un saillant de courtine, que ponctuait la tour Denis disparue au XVIIIème siècle ;

— la tour de l'Arcade qui, toujours pourvue de sa toiture, a seule conservé sa silhouette d'antan ;

— et la tour du Roi, découronnée au XVIIIème s.

En ce point, l'enceinte, effectuant un retour droit, livre passage à la porte du Roi — elle-même couverte par la Barbacane (1440 environ) et l'Avancée (1525 environ) — et, par une pente assez raide, raccroche les terrasses sud d'où, par l'ancien tracé du XIVème s., elle rejoint le pied de l'Abbaye.

L'enceinte des Fanils constitue un parc logistique distinct de l'enceinte urbaine. Créée, au XIVème s., semble-t-il, pour entreposer, au profit de l'Abbaye et du village, les réserves propres à constituer un volant de ravitaillement en temps de paix et un stock de survie en période troublée, elle était, en particulier, défendue par la tour des Pêcheurs (ou des Fanils) dont il ne subsiste que la base.

Au XVIème s., elle fut renforcée par l'avancée des Fanils et la très belle tour Gabriel, qui est, après le Bastillon, l'un des deux éléments marquants de l'architecture militaire au Mont.

Elements logistiques.

A toute cette infrastructure défensive et aux magasins des Fanils déjà signalés, il convient d'ajouter de nombreux éléments logistiques.

Pour le problème fondamental de l'eau, dont l'importance civile et militaire est évidente :

— La fontaine Saint-Aubert, autrefois fortifiée et reliée aux terrasses nord par la grande communication en escalier ;

— la fontaine Saint-Symphorien, sur la grève, au pied de la courtine « tour du Nord-Bastillon » ;

— les différents puits ou citernes, tant de l'Abbaye que du village ou des Fanils.

De nombreux locaux inférieurs de l'Abbaye étaient destinés

— soit dès l'origine, soit par affectation ultérieure — d'une part au stockage des vivres et boissons diverses, d'autre part au magasinage des poudres et projectiles.

On ne peut en outre omettre de signaler les moyens de manutention successivement utilisés pour monter le ravitaillement depuis le niveau des grèves jusqu'aux étages bas de l'Abbaye :

— poulains nord de la Merveille ;

— poulains sud-ouest « Hostellerie-Fanils »

sans oublier le poulain actuel, datant de l'époque pénitentiaire.

La construction des éléments défensifs du Mont-Saint-Michel, qui s'est échelonnée du XIIème au XVIIIème s., couvre une longue période au cours de laquelle l'architecture militaire s'est partout ailleurs considérablement modifiée.

En dépit de cette évolution générale constante, le caractère hors série du site et également le souci esthétique — peu habituel à certaines des périodes considérées — des ingénieurs successifs ont gardé à l'enceinte du Mont une remarquable et rare homogénéité.

Cette unité apparente de structure ne s'est d'ailleurs nullement maintenue au prix d'une stagnation des techniques. Bien au contraire et, jusqu'en 1530, le Mont présentera dans ses ouvrages un caractère précurseur éclatant (front bastionné de 1440, le premier de tout l'Occident, tours d'artillerie, ventilation des casemates de tir, embrasures à la « moderne », etc.) ayant fait école bien au-delà de nos frontières la Rocca d'Ostie n'a-t-elle pas été directement influencée par le Bastillon de Louis d'Estouteville ?

Cet aspect technique d'avant-garde, joint aux garanties du site naturel, a eu pour résultat la conservation, sensiblement dans son état d'origine, d'un ensemble fortifié qui n'a pas été modifié au moment où, à l'intérieur de nos frontières, le grand Cardinal sacrifiait à l'unité nationale forteresses ou enceintes du Moyen Age et où, aux frontières mêmes, après ses prédécesseurs immédiats, Vauban refondait complètement la silhouette de nos places.

L'Abbaye, qui entre ciel et terre couronne le rocher, écrase et éclipse le cadre sévère et volontairement modeste de l'enceinte édifiée au ras de l'eau.

Sans vouloir, certes, mettre sur le même plan les splendeurs de l'une et la rude sobriété de l'autre, ces murailles défensives ne méritent-elles pas un regard non seulement techniquement intéressé, mais ému et reconnaissant ? Œuvre plus terre à terre, mais également oeuvre humaine au service d'un idéal, ces murailles n'ont-elles pas permis au courage des hommes de préserver du pillage et de la destruction, ce que les générations ne cesseront d'appeler la « Merveille de l'Occident » ? (R.N. et Ph. T.).

© Copyright - Tous droits réservés.