|

Bienvenue ! |

LES MAQUETTES DU MONT-SAINT-MICHEL |

Retour page d'accueil Retour "Le Mont-Saint-Michel"

Les maquettes du Mont-Saint-Michel.

Note : Cette représentation du XVème siècle évoque le souvenir d'un célèbre miracle survenu au Mont Saint-Michel lors d'un pèlerinage. En 1011, une femme enceinte, originaire de Lisieux, venue en pèlerinage au Mont, aurait été épargnée par la marée montante durant l'enfantement grâce à l'intervention de la Vierge.

******

Maquette schématique de l'Abbaye, vers l'an mille. Maquette réalisée par M. et H. Minost, sur les indications de F. Enaud. Échelle 0,0025 m par mètre ; h 22 cm ; L 81 cm ; l. 75 cm.

Essai de reconstitution en volume des bâtiments de la première abbaye bénédictine (époque préromane), d'après les substructions dégagées en 1908 par Paul Gout : t. II, pp. 387-404, avec plans.

1 - N.-D.-sous-Terre (après 966), bâtie un peu en contrebas sur la face ouest du rocher, existe encore, sous la grande plate-forme occidentale, avec ses deux nefs parallèles, récemment dégagées, butant contre le rocher à l'est. La présence de la corniche en briques et des tuiles d'égout a été vérifiée sur le pignon ouest de N.-D.-sous-Terre, en 1908, et confirmée en 1963 par M. Froidevaux, lors de la réfection du dallage de la plate-forme occidentale. Elle indique la hauteur du bâtiment et la pente du toit. La reconstitution de la masse ne présente aucune incertitude.

2 - Du bâtiment supérieur situé au sommet du rocher, il ne

reste que les murs de fondation, reconnus par P. Gout en 1908, sous le dallage

de la nef romane actuelle. L'architecte a retrouvé l'indication du contrefort du

pignon ouest, le décrochement d'une sorte de cella ou choeur, rectangulaire,

dont le mur de fond a disparu au moment de la construction du choeur roman en

1023-1026. Si le plan d'ensemble paraît certain, l'élévation proposée en volume

est une hypothèse archéologique, destinée simplement à suggérer l'importance

encore modeste des bâtiments d'origine par rapport au socle granitique de l'île

qui se trouve à une hauteur de 78 m au-dessus du niveau moyen de la mer. De

même, les cheminements d'accès correspondent à des probabilités, en fonction des

pentes et de la présence certaine de la fontaine St-Aubert, seul point d'eau sur

le flanc nord, au niveau des grèves.

La construction de l'église abbatiale

romane (choeur 1023-1026, nef après 1058) a conservé la quasi-totalité de

N.-D.-sous-Terre, comme crypte de la nouvelle nef (désaxée), et rasé le bâtiment

supérieur sauf la base du mur nord conservé comme fondation.

![]()

Maquette schématique de l'Abbaye, vers l'an 1100. Maquette réalisée par M. et H. Minost sur les indications de F. Enaud. Échelle 0,0025 m, par mètre ; h. 30 cm; L. 81 cm ; l. 75 cm.

Essai de reconstitution en volume des bâtiments de l'Abbaye romane, au début du XII, s.

La maquette montre l'importance de la nouvelle église abbatiale, bâtie au sommet de l'île et les premiers bâtiments conventuels qui lui sont accolés.

1 - L'église, longue de 70 m, est orientée est-ouest suivant un plan cruciforme qu'il a fallu adapter aux difficultés d'implantation et à la pente du rocher. Elle a été commencée à l'est, en 1023-1026, par la crypte du choeur, qui s'est écroulée en 1421 et a été remplacée depuis par la crypte des gros piliers de style gothique flamboyant. Quelle était la structure du choeur roman initial ? Le plan était jusqu'à présent objet de controverses. P. Gout (t. II, 1910 pl. XIX), sur le vu de fouilles partielles — et insuffisantes — supposait un simple cul-de-four, bordé par deux bas-côtés. G. Bazin (1938, Le Mont-Saint-Michel, pp. 110-112), s'appuyant sur l'examen de la miniature des Très Riches Heures du Duc de Berry représentant le Mont, vers 1400, suggérait un choeur circulaire avec déambulatoire, sans chapelle rayonnante, comme à Jumièges (1037). Les fouilles exécutées en 1964 dans le sol du choeur de l'église actuelle ont confirmé cette dernière hypothèse de manière indiscutable. Quant à l'élévation, nous avons, pour la reconstitution, fait appel à la miniature du duc de Berry, et respecté ses indications, notamment l'absence de contreforts extérieurs et la surélévation très nette de la toiture du choeur et du déambulatoire par rapport au niveau général de la nef. (La chapelle absidale d'axe, suggérée par Pol de Limbourg, a été, semble-t-il, ajoutée postérieurement).

Seconde campagne : les piliers du carré de transept ont été montés après le chœur entre 1048-1058. Les croisillons de transept débordants, épaulés de contreforts, ont nécessité des substructions importantes, crypte St-Martin au sud (voûte en berceau intacte) et crypte analogue des Trente Cierges au nord, légèrement modifiée au début du XIIIème siècle par la construction du cloître de la Merveille, qui est contigu.

La tour-lanterne du transept n'a été terminée qu'après 1130.

Troisième campagne : la nef (1060-1090) très allongée avec ses sept travées, flanquée de bas-côtés plus bas au nord et au sud, a recouvert l'ancienne église préromane N.-D.-sous-Terre et exigé des prolongements de soutènement vers l'ouest. La nef se termine par un pignon de façade occidentale. Elle s'ouvre sur une petite terrasse en parvis, de forme irrégulière. Écroulement du bas-côté nord en 1103.

2 - Bâtiments conventuels.

Du côté sud, le bloc saillant

abrite l'ossuaire construit à partir de 1065, par l'Abbé Ranulphe, il supporte

la terrasse méridionale (aujourd'hui Saut Gautier). On y accède par la porte de

l'église. (Cf. P. Gout, t. II, pl. XVI).

Du côté nord, un corps de bâtiment à trois étages est accolé au bas-côté nord de l'église (au rez-de-chaussée, la salle de l'Aquilon, ou Aumônerie, au-dessus le promenoir des moines, au sommet le dortoir, qui est de plain-pied avec l'église. Le bâtiment est endommagé par l'écroulement de 1103, et repris sous Roger II vers 1120. En annexe au nord, deux bâtiments plus bas servent de réfectoire, cuisine, infirmerie).

A l'ouest, achevant d'envelopper N.-D.-sous-Terre, se trouvent le parloir et l'entrée de l'Abbaye sous le parvis de l'église.

![]()

Maquette schématique de l'Abbaye, vers 1700. Maquette réalisée par M. et H. Minost, sur les indications de F. Enaud. Échelle 0,0025 m par mètre; h. 37 cm ; L. 89 cm ; l. 75 cm.

Réduction d'après la maquette du musée des Plans-Reliefs datée de 1701, reproduite à grandeur par ailleurs.

1 - Fait apparaître les derniers bâtiments romans : l'Abbé Torigni, vers 1160, a

doublé le parvis occidental de l'église, de manière à couronner son logis

personnel et les bâtiments judiciaires au-dessus, qu'il vient de bâtir. De part

et d'autre de la facade de l'église, il construit deux tours rectangulaires pour

la « librairie ».

(Elles sont très visibles sur la miniature du duc

de Berry vers 1400.) Celle du nord s'est effondrée par la suite, celle du sud

est encore debout en 1701. Également conservée l'énorme hôtellerie de trois

étages, bâtie à l'angle sud-ouest, et qui achève de donner au plan de l'Abbaye

romane la forme d'un arc plein cintre autour de N.-D.-sous-Terre.

2 - Le monastère gothique va constituer progressivement une enveloppe nouvelle et beaucoup plus large dont le sommet sera à l'est, du côté de l'abside. Après l'incendie de 1204, la Merveille est remise en chantier par l'Abbé Raoul des Isles (1212-1228) qui achève l'ensemble des deux corps de bâtiments mitoyens. Vers l'est trois étages : aumônerie, salle des Hôtes, réfectoire. Vers l'ouest, trois étages : cellier, salle des Chevaliers ou scriptorium, et enfin le cloître. Le niveau supérieur correspond à celui de l'église. Noter l'originalité de ce parti qui superpose les salles faute de place pour les disposer sur un même plan horizontal et réinvente complètement les structures et l'organisation du monastère bénédictin traditionnel.

3 - A la suite, vers l'est, près de l'abside de l'église, installation par l'Abbé Turstin au milieu du XIIIème s. de la nouvelle entrée qui exige de nouveaux accès (salle des Gardes, surmontée de Belle Chaise, 1257). C'est l'entrée actuelle complétée par l'Abbé Pierre Le Roy, du Châtelet, et du Grand Degré avec ses défenses annexes (début XVème s.).

4 - Le flanc sud (logis abbatial et bâtiments administratifs), constitue la seconde branche des bâtiments gothiques, juxtaposés du XVème s. au début du XVIème s., jusqu'à rejoindre la terrasse du Saut Gautier, après aménagement du Grand Degré abbatial. C'est la façade que découvre le visiteur en arrivant au Mont par la digue. Elle enveloppe le côté sud de l'église.

5 - Le choeur de l'église, écroulé en 1421, est reconstruit à partir de Guillaume d'Estouteville de 1446 à 1521. Dernière grande oeuvre architecturale de style gothique flamboyant à l'aube de la Renaissance (escalier de dentelle).

6 - L'aspect de l'Abbaye n'a pas été sensiblement modifié au XVIIème s., au moins extérieurement, sinon le clocher en forme de bulbe à lanternon baroque, daté de 1609. La maquette schématique tient compte des données topographiques réelles qui restituent le relief rendu parfois inexactement dans la maquette de 1701.

![]()

Maquette schématique de l'Abbaye, en 1966. Maquette réalisée par M. et H. Minost sur les indications de F. Enaud. Échelle 0,0025 m par mètre ; h. 39 cm ; L. 81 cm ; l. 75 cm.

Elle montre les transformations survenues en deux siècles et demi jusqu'à nos jours. En 1776-1780, arasement par les Mauristes de la tour de façade sud, de cette façade romane et des trois premières travées de la nef des XIème et XIIème s. ; la nef ainsi amputée a perdu près de la moitié de sa longueur initiale. Le parvis occidental s'est trouvé, de ce fait, agrandi aux vastes dimensions de la terrasse que nous connaissons. La silhouette générale du Mont en a été considérablement modifiée.

En 1817, la grande Hôtellerie de Torigni s'écroule. De gros contreforts épaulent les ruines à l'angle sud-ouest, par ressauts successifs, de manière à éviter de nouveaux effondrements (1863).

En 1890-1895, réfection de la tour-lanterne de l'église par le Service des Monuments Historiques. Composition par l'architecte Petitgrand d'une nouvelle flèche, partant d'une souche rappelant la toiture à quatre pans du XIIème s. Le dessin très aigu de la flèche s'inspire du style néo-gothique, sans référence archéologique précise. La statue de l'Archange, par Frémiet, qui la surmonte, se trouve à 156 m au-dessus de la mer. L'architecture a donc doublé en hauteur l'altitude initiale du rocher (78 m). Cette maquette schématique a été établie en utilisant les photos aériennes récentes, notamment celles du livre de M. de Miré (Paris, 1953).

![]()

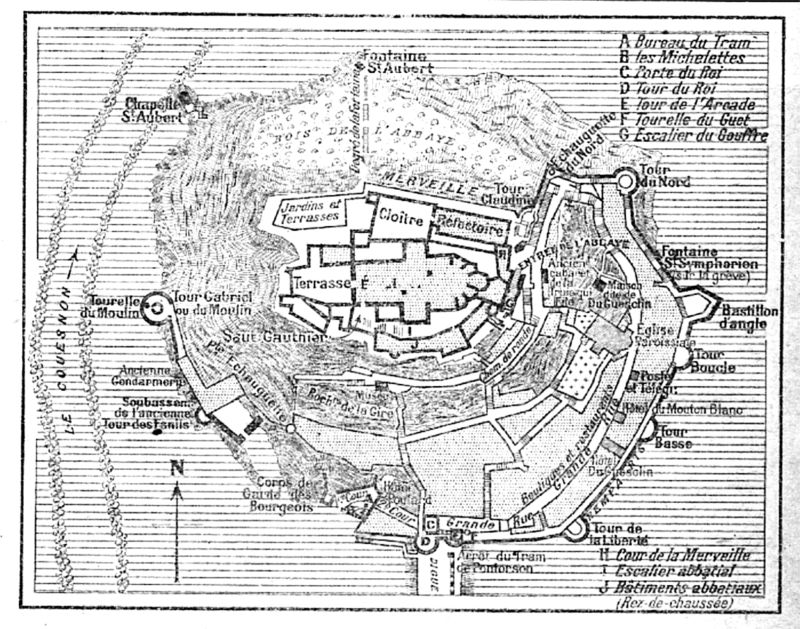

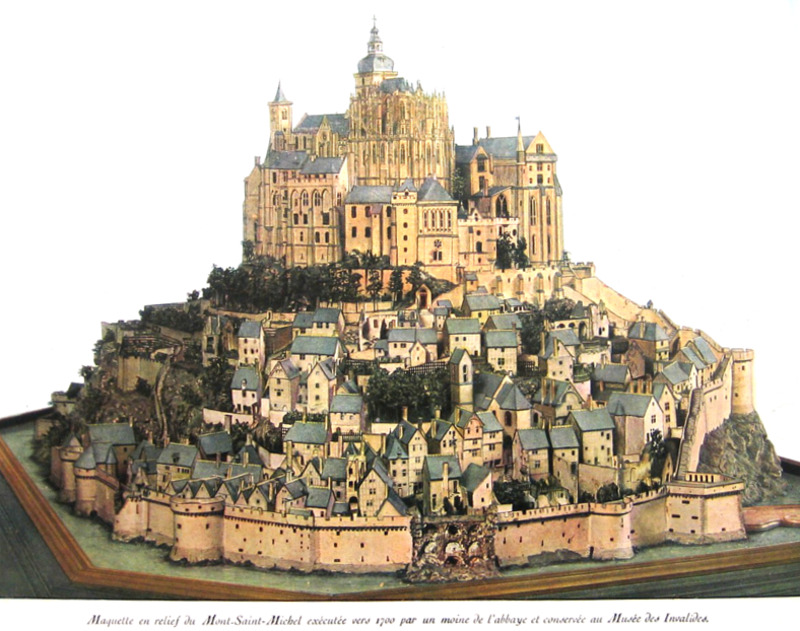

Maquette du Mont-Saint-Michel, en 1701. Copie d'après la maquette originale, Pl. 24,25,26 exécutée par M. Latapie ; L. 224 cm ; 152 cm ; h. 98,5 cm. Paris, Musée des Plans-Reliefs.

Maquette à l'échelle du 1/144, correspondant à la maquette schématique no 3. C'est l'une des plus anciennes maquettes de la collection des places fortes de Louis XIV, créée à la demande de Louvois et conservée alors dans la grande galerie du Louvre sous le sceau du secret, comme document intéressant la défense nationale. Vauban, maître des fortifications, était passé en inspection au Mont-Saint-Michel au début de 1691, et témoigna sa vive admiration. Manifesta-t-il le désir de voir reproduire en miniature l'Abbaye-Forteresse ? Les bénédictins durent réaliser cette maquette d'une minutie extraordinaire, en plusieurs années. Elle fut terminée en 1701, au moment où Vauban signait personnellement les devis de restauration des murailles de l'enceinte. Elle ne devait entrer dans la collection secrète du Louvre qu'en 1757, en raison de son importance militaire encore considérable.

En 1777, les plans-reliefs furent évacués de la grande galerie pour faire place au musée.

Cette maquette a l'intérêt capital de nous montrer un aspect du Mont assez différent de celui que nous connaissons. Plusieurs bâtiments existaient alors dans leur intégralité, qui sont disparus depuis : les trois étages de la grande Hôtellerie romane de Torigni, à l'angle sud-ouest, qui s'écrouleront en 1817, la nef de l'église romane dans toute sa longueur, la façade occidentale avec son pignon triangulaire et la tour d'angle au sud, avant l'arasement de 1776. La maquette révèle aussi l'allure assez disgracieuse de la tour-lanterne de la croisée du transept sur la base carrée du XIIème s. Le couronnement, endommagé ou incendié par la foudre à plusieurs reprises, a été refait en 1609 sous la forme de ce bulbe de style baroque, sommé d'un petit lanternon.

La maquette originale comporte également des pignons pivotant sur charnière, qui dévoilent tous les aménagements intérieurs de l'église et du monastère sur ses étages superposés, avec un mobilier de poupée. (Cf. Plaisir de France, sept. 1965, article d'Arnault-Plessis, pp. 60 à 65). Ce jouet savant permet de survoler les maisons du village, parcouru par sa rue principale et ses escaliers imprévus. Certains détails, des toitures, pans de bois, fenêtres, de maisons encore existantes, sont observés et rendus de façon très juste, avec un sens frappant du pittoresque. Noter à l'ouest la silhouette du bâtiment des Fanils, avant la construction de la caserne de 1828, et la tour du Moulin.

Pourtant, personne ne l'a signalé jusqu'à présent, en comparant la maquette de 1701 avec des photos aériennes actuelles, nous avons constaté des inexactitudes dans le plan et dans les volumes. Le relevé topographique de l'île est approximatif. La surface de base est resserrée. Les pentes sont représentées plus rapides qu'en réalité, surtout sur la face nord, beaucoup trop abrupte. (Même erreur sur le plan de Nicolas de Fer de 1705).

Sur ce volume conique exagéré en hauteur, l'implantation du village s'est trouvée gênée par le rétrécissement de la surface de base. Les espaces libres et jardins sont diminués sur la maquette par rapport aux surfaces bâties. On peut s'en assurer en examinant certains points remarquables à l'abside de l'église paroissiale, face à la tour-boucle. Les proportions des remparts à la base de la ville, et l'espacement des tours au niveau des grèves, font apparaître d'autres différences assez sensibles.

© Copyright - Tous droits réservés.