|

Bienvenue chez les Monterfilois |

MONTERFIL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Plélan-le-Grand

La commune de

Monterfil ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MONTERFIL

Monterfil vient du latin "monasterium" (monastère) et de "Fili", un saint breton.

Monterfil est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive d'Iffendic. Selon la tradition, saint Maëlmon, évêque d'Alet, aurait fondé au VIIème siècle un prieuré, un hôpital et une chapelle, sur le territoire de Monterfil, avec les largesses du roi Judicaël (Bulletin paroissiale de Plélan, août 1910). Un prieuré, dépendant de l'Abbaye de Saint-Jacques de Montfort est fondé au XIIème siècle. La paroisse de Monterfil est désignée sous le nom de Monterfi, dans un acte de 1152, par lequel les dîmes sont données à l'abbaye Saint-Jacques de Montfort, par Guillaume de Montfort.

L'abbé Guillotin de Corson stipule que quoi qu'en dise M. l'abbé Oresve (Dictionnaire de Bretagne, II, 47), nous n'avons point de preuves que saint Maëlmon ait fondé au VIIème siècle un hôpital à Monterfil et que la chapelle de cet hôpital, dédiée à saint Etienne, ait donné naissance à la paroisse. Nous croyons, dit-il, que l'hôpital de Monterfil, mentionné en 1152, était simplement une dépendance du Temple de Montfort, appartenant à l'origine aux chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il est vraisemblable que la paroisse de Monterfil existait avant la fondation du prieuré de ce nom que firent au XIIème siècle les chanoines réguliers de l'abbaye de Montfort, mais nous manquons de documents anciens sur cette paroisse. Signalons toutefois l'existence de la famille seigneuriale qui porta son nom : les sires de Monterfil jouèrent un certain rôle en Bretagne aux XIVème et XVème siècles (Voir Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 1402 ; II, 486, 968, 1008, 2006, etc..). La cure de Monterfil était un prieuré-cure à la présentation de l'abbé de Montfort et des chanoines réguliers desservirent ce bénéfice jusqu'au XVIIIème siècle (Pouillé de Rennes).

Une autre hypothèse est que Jéhan de La Villehué, seigneur local, aurait implanté le culte de saint Genou, à la suite d'un combat gagné contre les Protestants près de Cahors par l'intercession de saint Génulphe. La paroisse de Monterfil dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo. On rencontre les appellations suivantes : Monterfi (en 1152), Monterfil (au XIVème siècle).

Note 1 : liste non exhaustive des maires de Monterfil : Julien Duault (1779-1813), Pierre Morand (1813-1833), Mathurin Chollet (1833-1855), Julien Duault (1855-1871), Charles Oberthür (1871-1904), Emmanuel Soufflet (1904-1906), Louis Gabriel Oberthür (1906-1945), Pierre Leborgne (1945-1965), Pierre Lefeuvre (1965-1977), Pierre Rubin (1977-1983), Pierre Paviot (1983-1995), Georges Duvivier (1995-2007), Ghislaine Perrault (2007-2014), Michel Duault (2014-...), etc ...

Note : 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Monterfil : Pierre Tison (au XVème sièccle), Jean du Breil (prieur-recteur commendataire), Alain Ballart (prieur-recteur commendataire, pourvu en cour de Rome en 1558, résigna en 1561), Frère Guillaume Chalopin (1561-1565), Frère Charles Landeau (1565-1588), Frère Benoît Daunay (en 1588), Frère Pierre Le Petitgars (1641-1666, il rendit aveu au roi le 13 septembre 1652), Frère Julien Desnos (en 1666), Frère Jean Michault (en 1667, il rendit aveu au roi le 4 juillet 1668 et le 8 juillet 1678), Frère Claude Bault (1690-1698), Frère Hyacinthe Audoux (1698-1708), Frère Georges Gérard (1708-1712), Frère Nicolas de Néville (1712-1717), Frère Claude Garreau (1717-1732), Frère Jacques Witte de Beaulieu (1732-1737), Frère Pierre Guérin (1737-1748, il fut le dernier chanoine régulier desservant Monterfil ; ses successeurs nommés comme lui par l'abbé de Montfort, furent des prêtres séculiers, considérés comme recteurs-prieurs commendataire), Joseph Bougeart (1748-1755), Noël Hubert (1755-1782), Pierre Méhault (1782-1785), Joseph Delourme (1785-1789 et 1803-1826), Jean-Gabriel Blanchet (1827-1849), Jean Ronselin (1850-1881), Bernard Frotin (à partir de 1881), ......

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Monterfil en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Monterfil en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de MONTERFIL

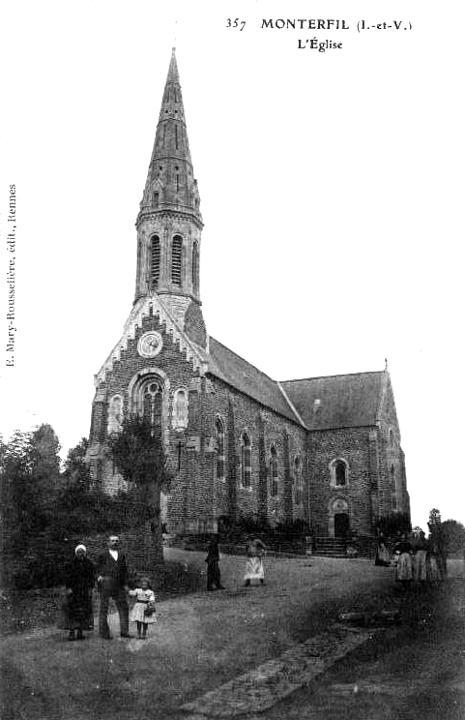

![]() l'église

Saint-Genou-et-Saint-Etienne (vers 1860), oeuvre de l'architecte Jacques

Mellet. Cette église remplace une

église ancienne qui datait du XVIème siècle. La tradition raconte que

saint Genou (premier évêque de Cahors au milieu du IIIème siècle) est

devenu le patron de la paroisse, en 1575, époque à laquelle un seigneur,

qu'elle ne nomme pas, éleva l'église pour accomplir un voeu, et la dédia

au saint qui l'avait protégé dans un combat. Cette dernière ayant

elle-même, au dire d'une légende, remplacé une église construite par

Jehan de la Villehué seigneur de Monterfil et incendiée par les Huguenots

pendant les guerres du XVIème siècle. Quoi qu'il en soit de cette légende,

l'église de Monterfil fut rebâtie au XVIème siècle, et nous y avons vu

la date 1576 gravée sur une colonne. Sur un chapiteau étaient aussi sculptés

trois écussons, séparés par deux têtes plates ou mascarons, et portant

les armes des seigneurs de Monterfil avec leurs alliances [nota : Ces armes

étaient : de sable à l'épée d'argent, la pointe en bas. M. l'abbé

Oresve, confondant ces écussons avec les mascarons voisins, a lu comme suit

ce blason : « de gueules à trois têtes de Maures, 2, 4, accompagnées

d'un cimetère la pointe en bas » (Dictionnaire de Bretagne, II, 47)

— Nous relevons cette lecture parce que le véritable écusson confirme en

partie la tradition attribuant la construction de l'église au sire de

Monterfil]. Ce même blason se retrouve aussi sur une ancienne croix de

cimetière. Dans cette vieille église de Monterfil le sire de Montfort était

à l'origine seigneur supérieur, fondateur et prééminencier ; mais en

1642 le duc de la Trémoille, seigneur de Montfort, vendit à Jacques Busnel,

seigneur de Monterfil, « tous ses droits de supériorité, fondation et

prééminences en l'église de Monterfil ». (nota : Abbé Oresve, Histoire

de Montfort, 207. — Il est certain, toutefois, que les seigneurs de

Monterfil avaient déjà des droits honorifiques en cette église, puisque

leurs armoiries y figuraient au XVIème siècle). Aussi en 1682 Marguerite

Bernard, veuve de Jacques Busnel, déclara-t-elle jouir de tous les droits

honorifiques en cette église en sa qualité de dame de Monterfil. La confrérie

du Rosaire était érigée dans l'église de Monterfil ; il est fait mention

de son prévôt en 1742 et de sa chapelle en 1766. A cette même époque

existait une fondation faite pour une messe matinale le dimanche. A côté

de cette église, aujourd'hui démolie, se trouve la fontaine de Saint-Genou,

fréquentée par les pèlerins, qui viennent par milliers à la fête

patronale de Monterfil, célébrée le 20 juin (Voir Semaine Religieuse de

Rennes, XIX, 535). L'ancienne église de Monterfil se trouvait dans un

vallon, entre deux collines occupées l'une par le bourg, l'autre par le château.

Vers 1860 on commença la construction d'une nouvelle église dans le bourg

même ; c'est un édifice de style roman moderne, oeuvre de M. l'architecte

Mellet ; on y voit trois jolis autels en pierre sculptée, dont l'un est

consacré à saint Genou (Pouillé de Rennes). Les armes des seigneurs de Monterfil et de leurs alliances étaient jadis

visibles sur plusieurs chapiteaux de l'église dont l'un daté de 1576 ;

l'église

Saint-Genou-et-Saint-Etienne (vers 1860), oeuvre de l'architecte Jacques

Mellet. Cette église remplace une

église ancienne qui datait du XVIème siècle. La tradition raconte que

saint Genou (premier évêque de Cahors au milieu du IIIème siècle) est

devenu le patron de la paroisse, en 1575, époque à laquelle un seigneur,

qu'elle ne nomme pas, éleva l'église pour accomplir un voeu, et la dédia

au saint qui l'avait protégé dans un combat. Cette dernière ayant

elle-même, au dire d'une légende, remplacé une église construite par

Jehan de la Villehué seigneur de Monterfil et incendiée par les Huguenots

pendant les guerres du XVIème siècle. Quoi qu'il en soit de cette légende,

l'église de Monterfil fut rebâtie au XVIème siècle, et nous y avons vu

la date 1576 gravée sur une colonne. Sur un chapiteau étaient aussi sculptés

trois écussons, séparés par deux têtes plates ou mascarons, et portant

les armes des seigneurs de Monterfil avec leurs alliances [nota : Ces armes

étaient : de sable à l'épée d'argent, la pointe en bas. M. l'abbé

Oresve, confondant ces écussons avec les mascarons voisins, a lu comme suit

ce blason : « de gueules à trois têtes de Maures, 2, 4, accompagnées

d'un cimetère la pointe en bas » (Dictionnaire de Bretagne, II, 47)

— Nous relevons cette lecture parce que le véritable écusson confirme en

partie la tradition attribuant la construction de l'église au sire de

Monterfil]. Ce même blason se retrouve aussi sur une ancienne croix de

cimetière. Dans cette vieille église de Monterfil le sire de Montfort était

à l'origine seigneur supérieur, fondateur et prééminencier ; mais en

1642 le duc de la Trémoille, seigneur de Montfort, vendit à Jacques Busnel,

seigneur de Monterfil, « tous ses droits de supériorité, fondation et

prééminences en l'église de Monterfil ». (nota : Abbé Oresve, Histoire

de Montfort, 207. — Il est certain, toutefois, que les seigneurs de

Monterfil avaient déjà des droits honorifiques en cette église, puisque

leurs armoiries y figuraient au XVIème siècle). Aussi en 1682 Marguerite

Bernard, veuve de Jacques Busnel, déclara-t-elle jouir de tous les droits

honorifiques en cette église en sa qualité de dame de Monterfil. La confrérie

du Rosaire était érigée dans l'église de Monterfil ; il est fait mention

de son prévôt en 1742 et de sa chapelle en 1766. A cette même époque

existait une fondation faite pour une messe matinale le dimanche. A côté

de cette église, aujourd'hui démolie, se trouve la fontaine de Saint-Genou,

fréquentée par les pèlerins, qui viennent par milliers à la fête

patronale de Monterfil, célébrée le 20 juin (Voir Semaine Religieuse de

Rennes, XIX, 535). L'ancienne église de Monterfil se trouvait dans un

vallon, entre deux collines occupées l'une par le bourg, l'autre par le château.

Vers 1860 on commença la construction d'une nouvelle église dans le bourg

même ; c'est un édifice de style roman moderne, oeuvre de M. l'architecte

Mellet ; on y voit trois jolis autels en pierre sculptée, dont l'un est

consacré à saint Genou (Pouillé de Rennes). Les armes des seigneurs de Monterfil et de leurs alliances étaient jadis

visibles sur plusieurs chapiteaux de l'église dont l'un daté de 1576 ;

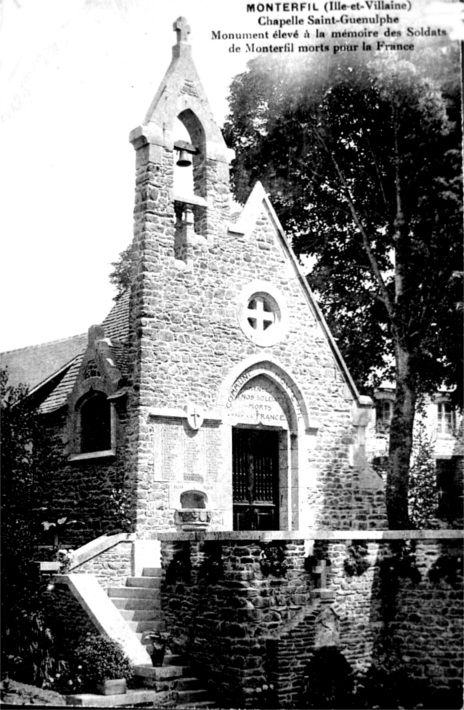

![]() la

chapelle Saint-Genou (1926-1939), édifiée par Louis Oberthur. Saint-Genou

est le premier évêque de Cahors au milieu du IIIème siècle ;

la

chapelle Saint-Genou (1926-1939), édifiée par Louis Oberthur. Saint-Genou

est le premier évêque de Cahors au milieu du IIIème siècle ;

![]() le

Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) mentionne en Monterfil «

trois chapelles frairiennes, dont une est fondée de 25 livres de rente ».

Nous n'avons réussi à retrouver le nom que d'un seul de ces sanctuaires,

c'est « la chapelle de la Croix des Mares », dont en 1766 l'évêque

de Saint-Malo ordonna la restauration « sans délai » (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine et Pouillé de Rennes) ;

le

Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) mentionne en Monterfil «

trois chapelles frairiennes, dont une est fondée de 25 livres de rente ».

Nous n'avons réussi à retrouver le nom que d'un seul de ces sanctuaires,

c'est « la chapelle de la Croix des Mares », dont en 1766 l'évêque

de Saint-Malo ordonna la restauration « sans délai » (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine et Pouillé de Rennes) ;

![]() la

croix, aux armes des seigneurs de Monterfil, se dresse dans le cimetière ;

la

croix, aux armes des seigneurs de Monterfil, se dresse dans le cimetière ;

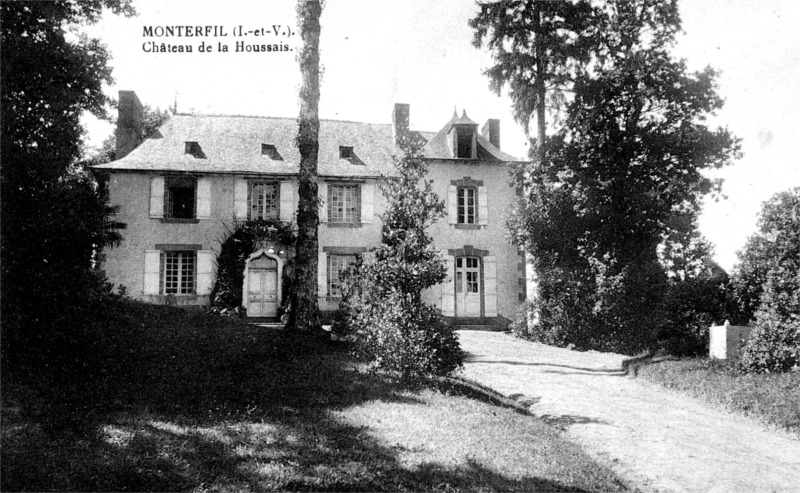

![]() le

château de Monterfil (XIXème siècle), édifié à l'emplacement d'un

château primitif qui avait droit de haute justice au Moyen Age. Son ancien fief seigneurial est

entouré d'un fossé appelé Fossé de Saint-Genou : il aurait été creusé

par Jehan de la Villehué au XVIème siècle. On y voit deux chapiteaux

octogonaux aux armes des seigneurs de Monterfil provenant de l'ancienne église

: l'un est daté de 1576. Propriété des seigneurs de Monterfil (en 1427 et

en 1513), puis successivement des familles Busnel (en 1642), de Ravenel,

Huchet seigneurs de Cintré (au XVIIIème siècle), la Bintinaye, Oberthur

(à la fin du XIXème siècle) ;

le

château de Monterfil (XIXème siècle), édifié à l'emplacement d'un

château primitif qui avait droit de haute justice au Moyen Age. Son ancien fief seigneurial est

entouré d'un fossé appelé Fossé de Saint-Genou : il aurait été creusé

par Jehan de la Villehué au XVIème siècle. On y voit deux chapiteaux

octogonaux aux armes des seigneurs de Monterfil provenant de l'ancienne église

: l'un est daté de 1576. Propriété des seigneurs de Monterfil (en 1427 et

en 1513), puis successivement des familles Busnel (en 1642), de Ravenel,

Huchet seigneurs de Cintré (au XVIIIème siècle), la Bintinaye, Oberthur

(à la fin du XIXème siècle) ;

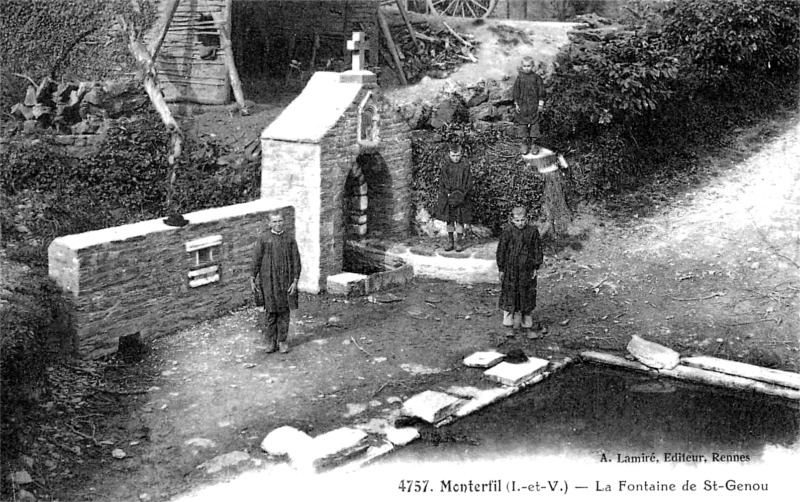

![]() la

fontaine Saint-Genou (XIXème siècle). Elle est surmontée d'une chapelle

élevée en l'honneur des morts de la guerre de 1914-1918 ;

la

fontaine Saint-Genou (XIXème siècle). Elle est surmontée d'une chapelle

élevée en l'honneur des morts de la guerre de 1914-1918 ;

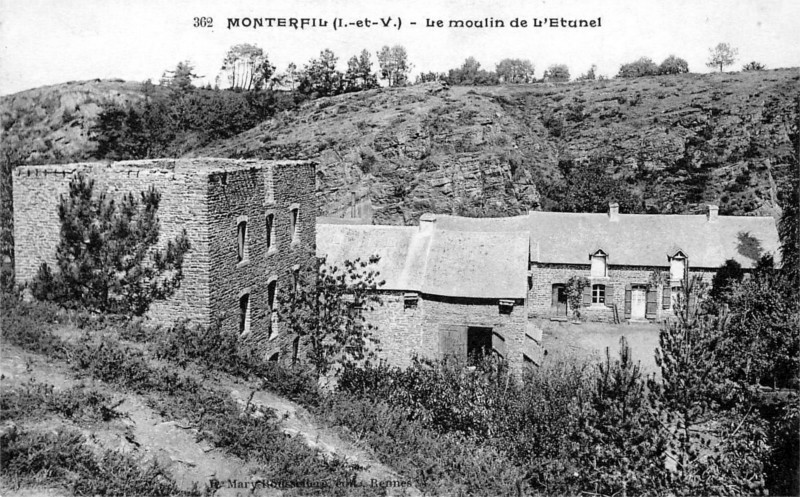

![]() les moulins

à eau de Bonnais, d'Abas et de l'Arche ;

les moulins

à eau de Bonnais, d'Abas et de l'Arche ;

A signaler aussi :

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Michel ;

l'ancienne

chapelle Saint-Michel ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Etienne et Saint-Genou, dépendant jadis de l'Abbaye de Saint-Jacques de Montfort et fondé au

XIIème siècle, situé entre le bourg de Monterfil et l'ancien manoir de la

Noë-Caradeuc. En 1152, Guillaume, sire de Montfort, fondant l'abbaye de

Saint-Jacques, donna aux chanoines de ce nouveau monastère la dîme sur les

revenus en grains et en argent de l'hôpital de Monterfil, « decimam

prandiorum et censuum videlicet frumenti et nummorum hospitii de Monterfi ».

Nous reparlerons plus tard de cet hôpital ; il suffit maintenant de

constater les droits des chanoines réguliers à Monterfil dès le XIIe siècle.

Les seigneurs de Montfort se considéraient comme les fondateurs du prieuré-cure

de Monterfil ; « à raison de quoi, disaient-ils, le sieur prieur est

tenu et obligé de faire célébrer, à l'intention de leurs prédécesseurs

décédés, quatre services solennels aux quatre principales festes de l'année,

avec autres prières, oraisons et aumosnes dues et accoustumées »

(Déclaration du comté de Montfort en 1682). Le

prieuré de Monterfil se composait d'une « maison priorale et presbytérale,

avec sa court et son déport au-devant, un jardin et verger derrière, le

tout situé entre le bourg et la maison de la Noë-Caradeuc ; — un pré de

40 sillons ; — la lande des Roquetas, au haut du bois de la Noë-Caradeuc

; — la moitié des grosses dîmes de la paroisse, dont l'autre moitié

appartenait à l'abbé de Montfort ». (Déclaration du prieuré en 1668 et 1683). Vers 1730, frère Charles Charault,

prieur-recteur de Monterfil, déclara au bureau diocésain de Saint-Malo

que son bénéfice valait 336 livres 8 sols de revenu net. A l'époque de la Révolution,

le dernier titulaire, Joseph de Lourme, dit en 1790 qu'il jouissait de 424

livres 10 sols de rente, toutes charges acquittées (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Les chanoines réguliers

de Montfort desservirent Monterfil jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. Après

la résignation de frère Pierre Guérin en 1748, des prêtres séculiers,

présentés toutefois par l'abbé de Montfort et considérés comme prieurs

commendataires quoique résidants, gouvernèrent la paroisse jusqu'en 1790

(abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Etienne et Saint-Genou, dépendant jadis de l'Abbaye de Saint-Jacques de Montfort et fondé au

XIIème siècle, situé entre le bourg de Monterfil et l'ancien manoir de la

Noë-Caradeuc. En 1152, Guillaume, sire de Montfort, fondant l'abbaye de

Saint-Jacques, donna aux chanoines de ce nouveau monastère la dîme sur les

revenus en grains et en argent de l'hôpital de Monterfil, « decimam

prandiorum et censuum videlicet frumenti et nummorum hospitii de Monterfi ».

Nous reparlerons plus tard de cet hôpital ; il suffit maintenant de

constater les droits des chanoines réguliers à Monterfil dès le XIIe siècle.

Les seigneurs de Montfort se considéraient comme les fondateurs du prieuré-cure

de Monterfil ; « à raison de quoi, disaient-ils, le sieur prieur est

tenu et obligé de faire célébrer, à l'intention de leurs prédécesseurs

décédés, quatre services solennels aux quatre principales festes de l'année,

avec autres prières, oraisons et aumosnes dues et accoustumées »

(Déclaration du comté de Montfort en 1682). Le

prieuré de Monterfil se composait d'une « maison priorale et presbytérale,

avec sa court et son déport au-devant, un jardin et verger derrière, le

tout situé entre le bourg et la maison de la Noë-Caradeuc ; — un pré de

40 sillons ; — la lande des Roquetas, au haut du bois de la Noë-Caradeuc

; — la moitié des grosses dîmes de la paroisse, dont l'autre moitié

appartenait à l'abbé de Montfort ». (Déclaration du prieuré en 1668 et 1683). Vers 1730, frère Charles Charault,

prieur-recteur de Monterfil, déclara au bureau diocésain de Saint-Malo

que son bénéfice valait 336 livres 8 sols de revenu net. A l'époque de la Révolution,

le dernier titulaire, Joseph de Lourme, dit en 1790 qu'il jouissait de 424

livres 10 sols de rente, toutes charges acquittées (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Les chanoines réguliers

de Montfort desservirent Monterfil jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. Après

la résignation de frère Pierre Guérin en 1748, des prêtres séculiers,

présentés toutefois par l'abbé de Montfort et considérés comme prieurs

commendataires quoique résidants, gouvernèrent la paroisse jusqu'en 1790

(abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien

manoir de la Noë-Caradeuc. Propriété de la famille Houllier en 1427 et 1513 ;

l'ancien

manoir de la Noë-Caradeuc. Propriété de la famille Houllier en 1427 et 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Lanrion, situé route de Treffendel. Propriété de la famille du

Bois en 1427 et des seigneurs de Monterfil en 1513 ;

l'ancien

manoir de Lanrion, situé route de Treffendel. Propriété de la famille du

Bois en 1427 et des seigneurs de Monterfil en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Lande, situé route de Saint-Péran ;

l'ancien

manoir de la Lande, situé route de Saint-Péran ;

![]() le

village de la Clopinais où se trouve la Fosse-aux-Dames. Les Protestants y

auraient massacré et inhumé deux religieuses de Saint-Georges, qui

habitaient près de la Chapelle de la Clopinais ;

le

village de la Clopinais où se trouve la Fosse-aux-Dames. Les Protestants y

auraient massacré et inhumé deux religieuses de Saint-Georges, qui

habitaient près de la Chapelle de la Clopinais ;

![]() le

village de la Baratterie. Ce village possédait jadis une chapelle frairienne ;

le

village de la Baratterie. Ce village possédait jadis une chapelle frairienne ;

![]() l'ancien

manoir de la Roberdière. Propriété de la famille Maingart en 1427 ;

l'ancien

manoir de la Roberdière. Propriété de la famille Maingart en 1427 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MONTERFIL

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés en 1427 à Monterfil les nobles suivants : Alain de Monterfil, à son hotel dud. lieu. G. Houltier, à Noecouadon. Alain du Bois, au Ranriou, a métaïer au Rohanin. L'article de Guillaume Maingart ayant l'hostel de la Roberdière où il demeure, rayé par jugement souverain du 13 Novembre 1679, qui l'a déclaré faux ; et l'est sans doute, l'ancre et l'escriture étant différantes et le faussaire ayant oublié au sommaire d'ajouter un, car il n'y a que IIII nobles. (H. Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo vers 1445 sont mentionnés à Monterfil les nobles suivants : J. de Monterfil, au manoir de Monterfil. J. Hollier, à la lande Caradou. Alain du Bois, à Rohaine. Sommaire : 3 nobles et 3 métaiers . Robert Nevou et Jean Aubri, son gendre, demeurant ensemble ; le duc les pieça ennoblit led. Robert et son héritier. (H. Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 3 nobles de Monterfil :

![]() Guillaume DE MONTERFIL

de Monterfil (120 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes ;

Guillaume DE MONTERFIL

de Monterfil (120 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes ;

![]() Olivier HOULLIER de Noé-Caradeuc (100 livres de

revenu) : défaillant ;

Olivier HOULLIER de Noé-Caradeuc (100 livres de

revenu) : défaillant ;

![]() Bertrand LE BOUTEILLER (10 livres de revenu)

: porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Bertrand LE BOUTEILLER (10 livres de revenu)

: porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Monterfil les nobles suivants : - Noble escuier (écuyer) Bertrand de Monterfil, sieur de Monterfil et de Ranrion, a la maison noble de Monterfil et trois métairies, savoir : Rohanny, Raurion et Painvoysin, et y a trois metaiers (métayers) ; y a quelques rotures. - Noble homme François Hollier, sr. de Lanoé, a la maison noble de Lanoë, où il demeure, et une métairie exempte ; a des rotures. - Noble homme Guillaume le Bouteiller, tient une maison en noble, où il demeure à présent, et par cause d'elle est sujet à la guerre. - Plus plusieurs demeurans en la franchise de la forest de Brexilien, qui sont exempts, possédent terres en cette dite paroisse et ne paient rien, sous prétexte de lad. exemption. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.