|

Bienvenue chez les Montgermontais |

MONTGERMONT |

Retour page d'accueil Retour Canton de Betton

La commune de

Montgermont ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MONTGERMONT

Montgermont vient de Germont.

Montgermont était dès 1152 une trève de la paroisse de Pacé, dépendant comme cette paroisse de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Aussi Josse, archevêque de Tours, en 1158, Etienne, évêque de Rennes, en 1170, et le pape Luce III en 1185, confirmèrent-ils successivement dans les mêmes termes les bénédictins de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Pacé et de sa chapelle de Montgermont, « ecclesiam de Pace cum capella de Montgermont » (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes). Il est assez probable que Montgermont fut érigée en paroisse au commencement du XIIIème siècle, c'est du moins ce que semblent indiquer les chartes dont nous allons donner l'analyse.

Au XIIIème siècle, en effet, l'abbaye de Saint-Melaine possédait en Montgermont une métairie, « medietariam de Montgermont », dont les revenus étaient unis à l'aumônerie du monastère. Or, en 1218, Geffroy, abbé de Saint-Melaine, du consentement de l'aumônier, afferma cette métairie à Raoul, prêtre de Montgermont, et au clerc Bernard, son neveu, « Rad. de Montgermont presbytero et Bernardo nepoti suo clerico ». Les conditions furent que : - ces derniers fourniraient chaque année à l'aumônier dix quartiers de blé, tant froment que seigle, et quatre quartiers de grosse avoine, - ils entretiendraient la métairie en bon état, quitte de toute redevance féodale, et planteraient un demi-journal de terre en vigne, - ils ne pourraient céder ni vendre leurs droits et auraient la métairie durant toute leur vie, le survivant d'entre eux devant jouir de ce bail, - après leur mort, la métairie retournerait à l'abbaye, ainsi que toutes ses dépendances. Raoul et Bernard jurèrent sur les saints Évangiles d'observer fidèlement cette convention (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 20).

Les bénédictines de l'abbaye de Saint-Georges avaient elles-mêmes en 1294 une métairie en Montgermont, qualifiée cette fois de paroisse, « medietariam sitam in parrochia de Montegermondi ». Cette année-là, le lundi après le dimanche Oculi, les religieuses afféagèrent cette métairie à Raoul Bretel et Florence, sa femme, ainsi qu'à leurs héritiers ("Radulfus Bretel et Florencia ejus uxor confessi fuerunt quod religiose domine abbatissa et conventus Sancti Georgii Redon. cisdem conjugibus et corum heredibus tradiderunt, etc . "). Il fut convenu que les dîmes de cette métairie resteraient à l'abbaye, qui jouirait en outre des droits féodaux de haute et basse justice sur les afféagistes. Ceux-ci devraient aussi conduire leurs blés aux moulins de l'abbesse et payer chaque année au monastère 10 liv. 10 s. de rente, savoir 105 sols le jour de la foire de Saint-Grégoire et 105 à la fête de Noël (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges, 251).

Au XVIIème siècle, nos deux abbayes rennaises avaient encore des droits à Montgermont. En 1665, l'abbesse de Saint-Georges déclara y jouir d'un fief et d'un trait de dîme, et en 1679 l'abbé de Saint-Melaine avoua de son côté y posséder un bailliage dépendant de l'aumônerie. Mais en 1790 l'abbesse de Saint-Georges déclara seule posséder en Montgermont une pièce de terre affermée 30 livres et les deux tiers de toutes les dîmes, estimés 1 400 livres. D'un autre côté, les Hospitalières de Saint-Yves déclarèrent avoir deux métairies dans la paroisse : le Domaine, affermée 970 livres, et la Talmouzière, affermée 788 livres. A la même époque, le recteur, M. Le Breton, jouissait d'une portion congrue de 700 livres que lui payait l'abbesse de Saint-Georges, du presbytère avec deux petits jardins, et d'une pièce de terre donnée pour cinquante-deux messes par an (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V 25).

La fabrique possède encore d'intéressants registres de Comptes des trésoriers de Montgermont de 1561 à 1658. La paroisse de Montgermont, rétablie en 1803, fut supprimée administrativement en 1814, et son territoire fut alors uni à celui de Saint-Grégoire. Mais elle conserva son recteur et fut de nouveau, en 1820, érigée en succursale indépendante.

Dès 1086, le château était la propriété du seigneur de Montgermont. Les Freslon, seigneurs de Montgermont depuis 1436, vende la seigneurie aux de la Roche en 1662.

On rencontre les appellations suivantes : Capella de Montgermont (en 1158), parochia de Montegermondi (en 1294).

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Montgermont : Raoul, "Rad. de Montgermont presbyter" (en 1218), Jean Freslon (au début du XVIème siècle), Léon ou Léonard de la Haye (en 1519, il fit en 1535 une fondation pour le repos de son âme en l'église Saint-Sulpice de Fougères, où il fut vraisemblablement inhumé), Gilles Pelisson (1569-1575), Michel Ateignant (vers 1580), Gilles Jullien (résigna vers 1594), Georges Mesnaige (à partir du 31 juillet 1594), Guillaume Huet (vers 1610 et jusqu'en 1615), René Doré (1615-1633, inhumé dans la cathédrale de Rennes, vis-à-vis de la chapelle Saint-Michel, dont il était chapelain), Julien Robert (1633-1634), Jean André (1634-1643), Mathurin Douasbin (en 1644), Mathurin Davy (en 1646), Sébastien Dubois (1652-1685, de son temps, sa belle-soeur, Sébastienne Cormier, femme de Pierre Dubois, fonda en 1655 une messe tous les mercredis en l'église), André Drouet (1685-1701, il augmenta en 1687 d'une messe hebdomadaire la fondation de Sébastienne Cormier, en réserva la présentation au seigneur de Montgermont et obligea le chapelain à faire le catéchisme tous les dimanches), Julien-François Pellé (1701-1723), Antoine Beschet (1723-1769), Mathurin Marot (1769-1771), Léonard Le Breton (1771-1789 et 1803-1805), Joseph Biard (1805-1817), Joseph Mahé (1817-1824), Jean-Gabriel Blanchet (1824-1827), Henri Fouquet (1827-1836), Jean Perret (1836-1840), Pierre Verdier (en 1840), Julien Morel (1840-1842), Olivier Voiton (1842-1854), Pierre-Félix Huet (1854-1873), François Assicot (à partir de 1873), ...

Note 2 : liste non exhaustives des maires de Montgermont : Jean-Marie Aubrée (1790-1793), Léonard Penard (1793-1797), Jean-Marie Aubrée (1797-1798), Joseph Lebreton (1798-1826), Gabriel Jamet (1826-1834), Charles Leguesdron (1834-1848), Jean-Marie Aubrée (1884-1878), Jean-Marie Lebrun (1878-1895), Jean-Pierre Louazel (1895-1912), Pierre Veillard (1912-1932), Jean Gabillard (1932-1944), Joseph Lehuger (1944-1945), Albert Fourel (1945-1956), Lucien Allée (1956-1959), Pierre Texier (1959-1976), Jane Beusnel (1976-1983), Henri Le Polotec (1983-1989), Bernard Douard (1989-1995), Alain Poulard (1995-2014), Brigitte Le Men (2014-2020), etc ....

Note 3 : Michel Gérard (ou père Gérard), simple paysan, est élu député aux Etats-Généraux en 1789.

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Montgermont en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Montgermont en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de MONTGERMONT

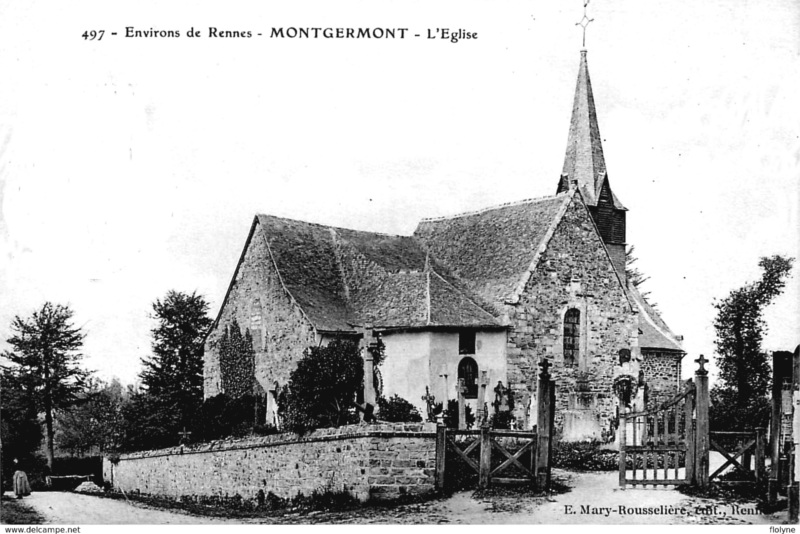

![]() l'église

Saint-Martin-de-Tours (XII-XIXème siècle). L'église est attestée en 1152.

Elle se compose d'une simple nef, à laquelle ont été ajoutées

successivement deux chapelles : - celle du Midi, appartenant au seigneur de

Galisson, est signalée dès 1621 (au chevet extérieur de cette chapelle

sont gravées les armoiries de la famille de Galisson : d'argent à trois

canes au naturel, membrées de gueules), - celle du Nord ne date que de

1848. A cette dernière époque on désorienta l'église, et transférant le

maître-autel à l'Ouest, on construisit à l'Est un petit clocher sous

lequel s'ouvre la grande porte aujourd'hui. Le seigneur de Montgermont

jouissait des droits de fondation et de prééminences en cette église : il

y avait en 1678 sa litre armoriée, des bancs et un enfeu, « tant au

chanceau qu'en la nef, devant l'autel Notre-Dame, et, de plus, une tombe élevée

de terre dans le choeur ». Il fit remarquer qu'on voyait alors dans les

vitres de l'église les armes des sires de Montgermont, de la Freslonnière

et de la Roche. Nous venons de dire que le seigneur de Galisson jouissait en

cette église d'une chapelle prohibitive : Pierre Riaud, seigneur de

Galisson, y fut inhumé le 16 mars 1621. En outre, Pierre Corbineau avait en

1682, devant l'autel Saint-Nicolas, un banc à accoudoir dépendant de sa

terre de la Talmouzière. Le retable date du XVIIème siècle. Les fonts

baptismaux datent du XVIIème siècle. La chapelle sud (ancienne Chapelle de

Galisson) présente les armes de la famille Racine, seigneurs de Galisson de

la fin du XVème siècle au milieu du XVIème siècle. On y trouve la pierre tombale de Jean

Freslon, recteur et seigneur de Montgermont au début du XVIème siècle. Une autre pierre tombale

présente l'effigie, sculptée en petit relief, d'un prêtre revêtu de ses

ornements sacerdotaux et porte l'inscription "Ci gist Me James de la

Vizeulle q(ui) decepda le XXIIIe jor de may mil IIIIcc LXI et fonda trois

messes en perpetuel à cest aultier ... priez po(ur) luy" ;

l'église

Saint-Martin-de-Tours (XII-XIXème siècle). L'église est attestée en 1152.

Elle se compose d'une simple nef, à laquelle ont été ajoutées

successivement deux chapelles : - celle du Midi, appartenant au seigneur de

Galisson, est signalée dès 1621 (au chevet extérieur de cette chapelle

sont gravées les armoiries de la famille de Galisson : d'argent à trois

canes au naturel, membrées de gueules), - celle du Nord ne date que de

1848. A cette dernière époque on désorienta l'église, et transférant le

maître-autel à l'Ouest, on construisit à l'Est un petit clocher sous

lequel s'ouvre la grande porte aujourd'hui. Le seigneur de Montgermont

jouissait des droits de fondation et de prééminences en cette église : il

y avait en 1678 sa litre armoriée, des bancs et un enfeu, « tant au

chanceau qu'en la nef, devant l'autel Notre-Dame, et, de plus, une tombe élevée

de terre dans le choeur ». Il fit remarquer qu'on voyait alors dans les

vitres de l'église les armes des sires de Montgermont, de la Freslonnière

et de la Roche. Nous venons de dire que le seigneur de Galisson jouissait en

cette église d'une chapelle prohibitive : Pierre Riaud, seigneur de

Galisson, y fut inhumé le 16 mars 1621. En outre, Pierre Corbineau avait en

1682, devant l'autel Saint-Nicolas, un banc à accoudoir dépendant de sa

terre de la Talmouzière. Le retable date du XVIIème siècle. Les fonts

baptismaux datent du XVIIème siècle. La chapelle sud (ancienne Chapelle de

Galisson) présente les armes de la famille Racine, seigneurs de Galisson de

la fin du XVème siècle au milieu du XVIème siècle. On y trouve la pierre tombale de Jean

Freslon, recteur et seigneur de Montgermont au début du XVIème siècle. Une autre pierre tombale

présente l'effigie, sculptée en petit relief, d'un prêtre revêtu de ses

ornements sacerdotaux et porte l'inscription "Ci gist Me James de la

Vizeulle q(ui) decepda le XXIIIe jor de may mil IIIIcc LXI et fonda trois

messes en perpetuel à cest aultier ... priez po(ur) luy" ;

![]() le

fût de la croix de Galisson (XVIème siècle) ;

le

fût de la croix de Galisson (XVIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de Montgermont. Il possède en 1678 deux tours en terre. L’église et le

cimetière sont enfermés dans son enclos. On y cultive la vigne au XVème

siècle. Il a aujourd’hui complètement disparu. Le manoir ou château est

au seigneurs de ce nom dès 1080 et passe par alliance vers 1436 aux Freslon, seigneurs de la

Freslonnière, qui le vendent en 1662 aux de la

Roche, seigneurs de la Motte. Puis il passe par alliance aux Thébault qui

le vendent en 1676 aux Drouet (André Drouet), seigneurs des Rochelles, qui le possèdent

encore en 1789. L'un des seigneurs, Jean de Montgermont, était connu dès

1356 et commandait une compagnie dans l'armée de Charles V ;

l'ancien

manoir de Montgermont. Il possède en 1678 deux tours en terre. L’église et le

cimetière sont enfermés dans son enclos. On y cultive la vigne au XVème

siècle. Il a aujourd’hui complètement disparu. Le manoir ou château est

au seigneurs de ce nom dès 1080 et passe par alliance vers 1436 aux Freslon, seigneurs de la

Freslonnière, qui le vendent en 1662 aux de la

Roche, seigneurs de la Motte. Puis il passe par alliance aux Thébault qui

le vendent en 1676 aux Drouet (André Drouet), seigneurs des Rochelles, qui le possèdent

encore en 1789. L'un des seigneurs, Jean de Montgermont, était connu dès

1356 et commandait une compagnie dans l'armée de Charles V ;

![]() l'ancien

manoir du Domaine. Propriété successive des familles Saint-Pern (en 1407),

Couespelle (en 1598), Derval, Bastard (en 1660), Dumans, sieurs de Verclé.

Ce manoir devient en 1709 la propriété des Hospitalières de Saint-Yves de

Rennes qui le possèdent jusqu’en 1789 ;

l'ancien

manoir du Domaine. Propriété successive des familles Saint-Pern (en 1407),

Couespelle (en 1598), Derval, Bastard (en 1660), Dumans, sieurs de Verclé.

Ce manoir devient en 1709 la propriété des Hospitalières de Saint-Yves de

Rennes qui le possèdent jusqu’en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Mettrie. Ce manoir fut occupé par le Grand Séminaire de

Rennes de 1800 à 1801. Propriété successive des familles Jamoays (au

XVIème siècle), des Botherel (en 1546 et en 1572), Guillot (en 1636),

Robin (en 704), Pollet (en 1723), Le Couturier (en 1736), Gandon, sieur de

Sermont (en 1752), Bruté de Rémur ;

l'ancien

manoir de la Mettrie. Ce manoir fut occupé par le Grand Séminaire de

Rennes de 1800 à 1801. Propriété successive des familles Jamoays (au

XVIème siècle), des Botherel (en 1546 et en 1572), Guillot (en 1636),

Robin (en 704), Pollet (en 1723), Le Couturier (en 1736), Gandon, sieur de

Sermont (en 1752), Bruté de Rémur ;

![]() l'ancien

manoir de Galisson ou des Aulnais. Il possédait autrefois des douves et une

fuie. Propriété successive des familles Mellon (en 1426), Racine (en 1489

et en 1543), Ferré, Marie Le Gonidec, femme de Pierre Riaud, seigneur de la

Moulneraye (en 1582), Riaud (en 1678), la Bourdonnaye, seigneurs de Blossac

(en 1718), Clouet (en 1791) ;

l'ancien

manoir de Galisson ou des Aulnais. Il possédait autrefois des douves et une

fuie. Propriété successive des familles Mellon (en 1426), Racine (en 1489

et en 1543), Ferré, Marie Le Gonidec, femme de Pierre Riaud, seigneur de la

Moulneraye (en 1582), Riaud (en 1678), la Bourdonnaye, seigneurs de Blossac

(en 1718), Clouet (en 1791) ;

![]() l'ancien

manoir de la Talmouzière. Propriété successive des familles la Haye (en

1427), Romelin (en 1453), Corbineau (en 1682), Briend, sieurs du Bazil (en

1696). Il appartenait en 1719 aux Hospitalières de Saint-Yves de

Rennes ; celles-ci l’avaient encore en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Talmouzière. Propriété successive des familles la Haye (en

1427), Romelin (en 1453), Corbineau (en 1682), Briend, sieurs du Bazil (en

1696). Il appartenait en 1719 aux Hospitalières de Saint-Yves de

Rennes ; celles-ci l’avaient encore en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Thébaudais ou de la Thébaudière. Propriété successive des

familles Maignan (en 1552), Duc, sieurs du Plessis (en 1649), Legault,

sieurs de l’Isle (en 1687), Odye, sieurs du Chesnay (en 1722) ;

l'ancien

manoir de la Thébaudais ou de la Thébaudière. Propriété successive des

familles Maignan (en 1552), Duc, sieurs du Plessis (en 1649), Legault,

sieurs de l’Isle (en 1687), Odye, sieurs du Chesnay (en 1722) ;

![]() l'ancien

manoir de la Boussardière. Il relevait de la seigneurie de Montgermont.

Propriété successive des familles Baudin (en 1454), le Maczon (en 1513),

Champion (en 1532 et en 1551), Martin (en 1568), Sufflet (en 1615), Carré

(en 1634), Gazon (en 1649) ;

l'ancien

manoir de la Boussardière. Il relevait de la seigneurie de Montgermont.

Propriété successive des familles Baudin (en 1454), le Maczon (en 1513),

Champion (en 1532 et en 1551), Martin (en 1568), Sufflet (en 1615), Carré

(en 1634), Gazon (en 1649) ;

![]() l'ancienne

maison de la Verdière. Propriété successive des familles Frémont (en

1677), Ferré (en 1709), Le Louable (en 1718), Houlier (en 1729), Hérault

(en 1745), Sauveur (en 1746) ;

l'ancienne

maison de la Verdière. Propriété successive des familles Frémont (en

1677), Ferré (en 1709), Le Louable (en 1718), Houlier (en 1729), Hérault

(en 1745), Sauveur (en 1746) ;

![]() l'ancienne

maison du Housset. Propriété successive des familles Breton (en 1649),

Blondel, sieurs de la Guérinaye (en 1661), Legault, sieurs de l’Isle (en

1688), Pépin, sieurs de Martigné (en 1746) ;

l'ancienne

maison du Housset. Propriété successive des familles Breton (en 1649),

Blondel, sieurs de la Guérinaye (en 1661), Legault, sieurs de l’Isle (en

1688), Pépin, sieurs de Martigné (en 1746) ;

![]() l'ancienne

maison de la Fosse-Greffier. Propriété de la famille Legault (en 1747),

puis de la famille Toulmouche, sieurs de la Pierre (en 1755) ;

l'ancienne

maison de la Fosse-Greffier. Propriété de la famille Legault (en 1747),

puis de la famille Toulmouche, sieurs de la Pierre (en 1755) ;

![]() la

maison (XVIIIème siècle), située au lieu-dit Coupigné ;

la

maison (XVIIIème siècle), située au lieu-dit Coupigné ;

A signaler aussi :

![]() la

motte médiévale (X-XIème siècle), située près de l'église ;

la

motte médiévale (X-XIème siècle), située près de l'église ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MONTGERMONT

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Pierre de Romelin et Jean Radouillet, plusieurs nobles sont mentionnés à Montgermont (34 contribuants, 4 pauvres) :

![]() Raoul

Noullier, page du sr. de Texue ;

Raoul

Noullier, page du sr. de Texue ;

![]() Raoul

de Mongermont, sr. dudit lieu ;

Raoul

de Mongermont, sr. dudit lieu ;

![]() le

sire de Texue, sr. du Domaine ;

le

sire de Texue, sr. du Domaine ;

![]() Pierre

de la Haye, sr. de la Talmousière (Talmouzière).

Pierre

de la Haye, sr. de la Talmousière (Talmouzière).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.