|

Bienvenue chez les Montreuillais |

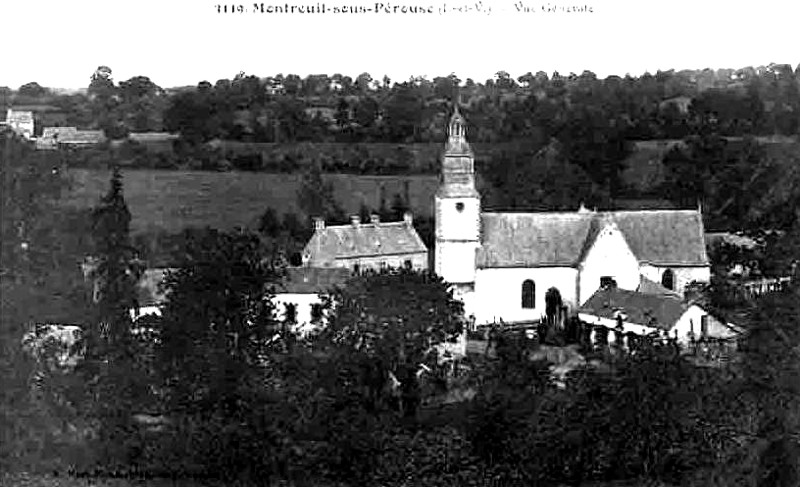

MONTREUIL-SOUS-PEROUSE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Vitré

La commune

de Montreuil-sous-Pérouse ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MONTREUIL-SOUS-PEROUSE

Montreuil-sous-Pérouse vient du latin « monasteriolum » (petit monastère) et du nom du cours d'eau (Pérouse).

L’église de Montreuil-sous-Pérouse est donnée vers la fin du XIème siècle par ses possesseurs, le prêtre Guy et un seigneur nommé Teheld, à l'Abbaye Saint-Serge d'Angers qui y fonde un prieuré.

Au XVème siècle les religieux de l'abbaye de Saint-Serge, ayant cessé de desservir eux-mêmes la paroisse de Montreuil, perdirent l'église de ce nom, tout en conservant leur prieuré ; cette église fut alors unie à l'une des prébendes de la collégiale de Champeaux. Depuis lors et jusqu'à la Révolution, le seigneur d'Espinay, fondateur et patron de cette collégiale, présenta toujours le recteur de Montreuil-sous-Pérouse, nommé à l'origine par l'abbé de Saint-Serge. Ce recteur fut en même temps chanoine de Champeaux jusqu'en 1777. L'abbaye de Saint-Serge levait encore en 1790 les deux tiers des grosses dîmes de Montreuil-sur-Pérouse. Le recteur, M. Gorre, déclara à cette époque jouir de l'autre tiers des dîmes valant 1 180 livres de rente, des dîmes novales valant 20 livres, du presbytère et de son pourpris estimés 30 livres, et enfin d'une somme de 100 livres que les moines de Saint-Serge lui payaient pour les messes qu'ils devaient à la paroisse ; c'était donc un revenu total de 1380 livres, dont il fallait déduire les charges (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28 et Pouillé de Rennes). La paroisse de Montreuil-sous-Pérouse dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.

A partir de 1250 et jusqu'en 1547, Montreuil appartient aux comtes de Laval. La paroisse de Montreuil est une des paroisses que possèdent les barons de Vitré. Se succèdent les Rieux-Laval, les Rieux-Coligny, et à partir de 1606 jusqu'à la Révolution les ducs de la Trémoïlle. En 1790, la commune de « Montreuil-sur-Pérouse » devient « Montreuil-sous-Pérouse » et élit son premier maire : Jean Beaugendre, originaire d'Izé (aujourd'hui Val-d'Izé).

On rencontre les appellations suivantes : Monasteriolum super Petrosam (en 1072 et en 1294).

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Montreuil-sous-Pérouse : Guy, "Wido presbyter de Monasteriolo" (en 1072), Pierre de Vendel (en 1292), Pierre Bienassis (en 1302), Philippe du Plessix (en 1349), Pierre de la Roche (au XIVème siècle), Pierre Texier (en 1440), Olivier Gourdel (en 1477), Jean Morel (en 1497), Jean Gendron, Jean Guérin (en 1533), Jean Sergeais (en 1537), Julien Faucillon (1568-1580), Jean Paysan (en 1603), Jean Busson (vers 1605 et jusqu'en 1629), Gilles Gasche (1629-1661), Guillaume Le Clerc (avant 1662), Bertrand Vigier (1662-1685), Mathieu Garault (1686-1706), Jacques Coutances (1706-1724), Jacques de Bonnemez (1724-1729), Pierre de Gennes (en 1729), Laurent Frogin (1731-1748), Louis-François Le Pennetier (1749-1774), Jean-François Fouassier (1774-1780), Louis-Bertrand Gorre (1780-1789, puis 1803-1811), N... Lecacheur (1811-1814), François-Pierre Thébault (1814-1820), Pierre-Mathurin Thiennot (1820-1873), Isidore Bourguillot (à partir de 1873), ...

Note 2 : liste non exhaustive des maires de Montreuil-sous-Pérouse : Jean Beaugendre (1790-1791), Gilles Gallon (1791-1794), Jean-Marie Poulard (1794-1795), ... Gilles Gallon (1800-1802), Louis Guesdon (1802-1814), Jacques Beaugendre (1816), Guillaume Rossignol (1816-1834), Julien Simon (1834-1840), Armand Guérand (1840), Julien Simon (1840-1848), Pierre Rossignol (1848-1894), Jean-Marie Hervagault (1894-1904), René Hervagault (1904-1910), Pierre Bellier (1910-1932), Pierre Rossignol (1932-1951), Magloire Travers (1951-1964), Albert Sauvée (1964-1989), Louis Ménager (1989-2020), etc ....

Voir

![]() "

Cahier

de doléances de Montreuil-sous-Pérouse en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Montreuil-sous-Pérouse en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de MONTREUIL-SOUS-PEROUSE

![]() l'église

Saint-Pierre-et-Paul (XVème siècle-1835). Dédiée aux apôtres saint

Pierre et saint Paul, l'église de Montreuil-sur-Pérouse se composait jadis

d'une seule nef avec chevet droit. La nef devait être du XVIIème siècle,

car on y lisait sur une porte la date 1620, et sur le lambris L'an 1635

la présente église a été lambrissée et réédiffiée sous vénérable

Mre Gilles Gasche recteur. En 1835, on reconstruisit cette nef et l'on y

ajouta deux chapelles formant bras de croix ; vers la même époque fut bâtie

une nouvelle tour, au bas de la nef, suite à l'effondrement du clocher le 29

novembre 1833.Une bénédiction de l'église a eu lieu le

dimanche 17 juin 1837 par l'évêque de Rennes. Mais la seule partie intéressante de

l'église de Montreuil-sous-Pérouse est le choeur ; il date du commencement

du XVIème siècle, et M. l'abbé Pâris-Jallobert croit que ce fut en

grande partie l'oeuvre de Jean de Vendel, seigneur du Plessix, et de son frère

Tristan de Vendel, abbé du Tronchet, vivant l'un et l'autre en 1513, et

fils de Jean de Vendel et d'Etaisse de Langan. On voit encore les armoiries

de ces deux seigneurs, de gueules à trois gantelets d'argent posés en

pal, sculptées et peintes en plusieurs endroits de l'édifice. Extérieurement,

on remarque dans ce choeur la grande fenêtre flamboyante du chevet,

actuellement bouchée, et une jolie fenêtre de même style ouverte au Midi

; on voit aussi d'assez belles gargouilles en granit et les débris d'une

litre portant les armes de Vendel avec des alliances, notamment un écartelé.

A l'intérieur, à droite et à gauche du maître-autel, sont des

tombeaux-arcades surmontés d'écussons ; à côté est une jolie crédence

présentant l'écartelé susdit. Ces tombeaux devaient appartenir aux

seigneurs du Plessix-Vendel, qui jouissaient à Montreuil (Montreuil-sous-Pérouse)

des droits de fondation et de prééminence. Toutefois, le seigneur supérieur

de l'église était le baron de Vitré ; aussi en 1724 le duc de la

Trémoille avait-il son banc dans le chanceau, du côté de l'évangile. La

tradition locale prétend, sans fondement sérieux, que le corps de Pierre

Landais fut apporté de Nantes, en 1485, à Montreuil-sous-Pérouse (nota :

Pierre Landais avait acheté en Montreuil-sous-Pérouse les terres du Feu,

de la Louvelaye et de la Richardaye ; sa fille unique, Françoise Landais,

en hérita et les porta à son mari, Artur Lespervier), et inhumé dans

cette église, sous la chaire. Le fameux trésorier fut inhumé, au

contraire, après son supplice, d'abord sans honneurs au bas de la nef de la

collégiale de Notre-Dame de Nantes, puis après sa réhabilitation dans

l'enfeu d'une chapelle construite et dotée par lui de son vivant dans cette

même église (M. de la Nicollière-Teijero, Histoire de la collégiale de

Notre-Dame de Nantes). Il y avait en l'église de Montreuil-sous-Pérouse

deux fondations de messes assez importantes présentées par les trésoriers

: l'une dite de Villory, consistant en trois messes par semaine, valait en

1790 406 livres de rente ; l'autre dite du Bourg, fondée de deux messes

hebdomadaires en 1516, par dom André, sieur de Mellé, valait en 1790

également 250 livres De plus, dom Michel Ripvière avait fondé au XVIème

siècle la messe matinale du dimanche (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 82 ; 1 V, 28, et Pouillé de Rennes). Le chœur date du XV-XVIème

siècle. Le transept et la nef datent du XIXème siècle. Les fonts

baptismaux datent du XV-XVIème siècle. Le retable et le maître-autel

datent du XIXème siècle (les statues en terre cuite de saint Pierre et

saint Paul datent de 1822). La statue en bois de sainte Catherine de Sienne

date du XVIIème siècle. A noter que le recteur Louis-François Le

Pennetier, décédé le 26 août 1774, fut inhumé sous le balustre du

choeur : sa tombe porte encore cette épitaphe Cy gist noble et discret

François-Louis Le Pennetier, prêtre chapelain de N.-D. de la Consolation,

chanoine de l'église collégiale de Ste Marie-Magdeleine de Champeaux et

recteur de cette paroisse, décédé le 26 août 1774, âgé de 63 ans.

Priez Dieu pour lui - Requiescat in pace. L'ancien presbytère, inauguré

le 22 avril 1850, date du XIXème siècle ;

l'église

Saint-Pierre-et-Paul (XVème siècle-1835). Dédiée aux apôtres saint

Pierre et saint Paul, l'église de Montreuil-sur-Pérouse se composait jadis

d'une seule nef avec chevet droit. La nef devait être du XVIIème siècle,

car on y lisait sur une porte la date 1620, et sur le lambris L'an 1635

la présente église a été lambrissée et réédiffiée sous vénérable

Mre Gilles Gasche recteur. En 1835, on reconstruisit cette nef et l'on y

ajouta deux chapelles formant bras de croix ; vers la même époque fut bâtie

une nouvelle tour, au bas de la nef, suite à l'effondrement du clocher le 29

novembre 1833.Une bénédiction de l'église a eu lieu le

dimanche 17 juin 1837 par l'évêque de Rennes. Mais la seule partie intéressante de

l'église de Montreuil-sous-Pérouse est le choeur ; il date du commencement

du XVIème siècle, et M. l'abbé Pâris-Jallobert croit que ce fut en

grande partie l'oeuvre de Jean de Vendel, seigneur du Plessix, et de son frère

Tristan de Vendel, abbé du Tronchet, vivant l'un et l'autre en 1513, et

fils de Jean de Vendel et d'Etaisse de Langan. On voit encore les armoiries

de ces deux seigneurs, de gueules à trois gantelets d'argent posés en

pal, sculptées et peintes en plusieurs endroits de l'édifice. Extérieurement,

on remarque dans ce choeur la grande fenêtre flamboyante du chevet,

actuellement bouchée, et une jolie fenêtre de même style ouverte au Midi

; on voit aussi d'assez belles gargouilles en granit et les débris d'une

litre portant les armes de Vendel avec des alliances, notamment un écartelé.

A l'intérieur, à droite et à gauche du maître-autel, sont des

tombeaux-arcades surmontés d'écussons ; à côté est une jolie crédence

présentant l'écartelé susdit. Ces tombeaux devaient appartenir aux

seigneurs du Plessix-Vendel, qui jouissaient à Montreuil (Montreuil-sous-Pérouse)

des droits de fondation et de prééminence. Toutefois, le seigneur supérieur

de l'église était le baron de Vitré ; aussi en 1724 le duc de la

Trémoille avait-il son banc dans le chanceau, du côté de l'évangile. La

tradition locale prétend, sans fondement sérieux, que le corps de Pierre

Landais fut apporté de Nantes, en 1485, à Montreuil-sous-Pérouse (nota :

Pierre Landais avait acheté en Montreuil-sous-Pérouse les terres du Feu,

de la Louvelaye et de la Richardaye ; sa fille unique, Françoise Landais,

en hérita et les porta à son mari, Artur Lespervier), et inhumé dans

cette église, sous la chaire. Le fameux trésorier fut inhumé, au

contraire, après son supplice, d'abord sans honneurs au bas de la nef de la

collégiale de Notre-Dame de Nantes, puis après sa réhabilitation dans

l'enfeu d'une chapelle construite et dotée par lui de son vivant dans cette

même église (M. de la Nicollière-Teijero, Histoire de la collégiale de

Notre-Dame de Nantes). Il y avait en l'église de Montreuil-sous-Pérouse

deux fondations de messes assez importantes présentées par les trésoriers

: l'une dite de Villory, consistant en trois messes par semaine, valait en

1790 406 livres de rente ; l'autre dite du Bourg, fondée de deux messes

hebdomadaires en 1516, par dom André, sieur de Mellé, valait en 1790

également 250 livres De plus, dom Michel Ripvière avait fondé au XVIème

siècle la messe matinale du dimanche (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 82 ; 1 V, 28, et Pouillé de Rennes). Le chœur date du XV-XVIème

siècle. Le transept et la nef datent du XIXème siècle. Les fonts

baptismaux datent du XV-XVIème siècle. Le retable et le maître-autel

datent du XIXème siècle (les statues en terre cuite de saint Pierre et

saint Paul datent de 1822). La statue en bois de sainte Catherine de Sienne

date du XVIIème siècle. A noter que le recteur Louis-François Le

Pennetier, décédé le 26 août 1774, fut inhumé sous le balustre du

choeur : sa tombe porte encore cette épitaphe Cy gist noble et discret

François-Louis Le Pennetier, prêtre chapelain de N.-D. de la Consolation,

chanoine de l'église collégiale de Ste Marie-Magdeleine de Champeaux et

recteur de cette paroisse, décédé le 26 août 1774, âgé de 63 ans.

Priez Dieu pour lui - Requiescat in pace. L'ancien presbytère, inauguré

le 22 avril 1850, date du XIXème siècle ;

![]() la

chapelle Saint-Armel ou de la Chevallerie (XIXème siècle), datée

initialement de 1610 est reconstruite en

1878. Par acte du 4 avril 1630, Perronnelle Levesque, veuve de Mathieu

Geslin, sieur de la Chapelière, de concert avec Jean Geslin, son fils,

sieur de Louvel, fondèrent une messe pour chaque mardi de la semaine «

dans l'ancienne chapelle de la Chevalerie, sise proche dudit lieu ».

Cette chapelle, tombée en ruine, a été reconstruite par ses propriétaires

et bénite le 8 septembre 1878 (Pouillé de Rennes) ;

la

chapelle Saint-Armel ou de la Chevallerie (XIXème siècle), datée

initialement de 1610 est reconstruite en

1878. Par acte du 4 avril 1630, Perronnelle Levesque, veuve de Mathieu

Geslin, sieur de la Chapelière, de concert avec Jean Geslin, son fils,

sieur de Louvel, fondèrent une messe pour chaque mardi de la semaine «

dans l'ancienne chapelle de la Chevalerie, sise proche dudit lieu ».

Cette chapelle, tombée en ruine, a été reconstruite par ses propriétaires

et bénite le 8 septembre 1878 (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Pierre de Montreuil-sous-Pérouse. En l'an 1072, selon dom

Fournereau (Histoire abbaye Saint-Serge), l'église de Montreuil, distante

de deux milles de Vitré, « ecclesia de Monasteriolo quae duobus

millibus a Vitriaco castro separatur », était entre les mains de trois

personnages qui s'en partageaient les revenus. C'était d'abord Guy, prêtre

de Montreuil, « Wido presbyter de Monasteriolo » puis Geoffroy son

fils, et, enfin, un seigneur nommé Teheld ; tous les trois cédèrent

successivement leurs droits aux moines de Saint-Serge d'Angers, comme nous

allons le voir. Le prêtre Guy fut le premier à comprendre la nécessité

de restituer à l'Eglise un bien ecclésiastique devenu son patrimoine et

dont il avait déjà disposé en partie en faveur de son fils ; pour obtenir

le pardon de ses fautes et attirer sur ce fils la miséricorde divine, il

donna donc aux religieux de Saint-Serge le tiers de l'église de Montreuil

dont il jouissait ; il se réserva seulement le droit d'entrer à l'abbaye

de Saint-Serge s'il voulait un jour se faire religieux. Rivallon, fils de

Froger, et ses cinq fils Garnier, Alain, Ginguené, Guillaume et Geoffroy le

Normand, dans le fief desquels se trouvait l'église de Montreuil, approuvèrent

cette donation, aussi bien que Teheld, qui semble avoir été le seigneur

supérieur du lieu (Cartulaire de l'abbaye Saint-Serge). Geoffroy, fils du

prêtre Guy, touché de la conduite de son père, suivit son exemple et

donna aussi à Saint-Serge le tiers des revenus de l'église en sa

possession, mais il ne fit point ce don sans conditions : les moines durent

lui donner un cheval et, de plus, 30 sols ; ils s'obligèrent même à lui

remettre ce tiers de l'église qu'on leur donnait, si Geoffroy leur rendait

cette somme ; mais il fut stipulé que lui seul, et non pas ses héritiers

ou ses parents, pourrait exiger cette restitution. Rivallon et ses fils,

aussi bien que Teheld, approuvèrent cette deuxième donation. Restait le

dernier tiers de l'église, que retenait Teheld lui-même, en sa qualité de

seigneur de Montreuil. Effrayé à la pensée de la responsabilité qu'il

encourait et du châtiment éternel qui l'attendait s'il détenait plus

longtemps ce bien ecclésiastique, Teheld se détermina aussi lui à donner

aux moines de Saint-Serge ce qu'il possédait dans l'église de Montreuil.

Il fit ce don pour le salut des âmes de ses père et mère, de Clarice sa

femme et de ses enfants, nommés Rivallon, Girald, Ascelin le Normand,

Hildeburge, Adde et Billechilde ; lui-même, accompagné de sa femme et de

son fils aîné, remit ses droits entre les mains de Dabert, abbé de

Saint-Serge (nota : Dabert gouverna l'abbaye de Saint-Serge de 1055 à 1082),

et ensuite en déposa l'acte sur l'autel des moines. Il stipula seulement

que, s'il voulait devenir religieux, il serait reçu sans conteste à

l'abbaye de Saint-Serge. Pour lui témoigner leur reconnaissance, les moines

donnèrent à ce seigneur 30 sols deniers, une lance, un bouclier et une épée.

Comme il fallait une demeure aux moines chargés de desservir l'église de

Montreuil, et que Geoffroy, fils du prêtre Guy, possédait une maison et un

jardin dans le cimetière de cette église, les moines de Saint-Serge lui

achetèrent ce jardin, et Geoffroy s'obligea à leur laisser la maison après

sa mort. Adèle, mère de Garnier, et Bernard, écuyer de ce dernier

seigneur, furent témoins de cet accord. Puis Bernard vendit lui-même aux

religieux le tiers d'une dîme dans la paroisse de Taillis qu'il tenait de

Geoffroy, fils du prêtre Guy. Enfin, toutes ces donations furent confirmées

par le seigneur suzerain Robert, baron de Vitré, dans une nombreuse assemblée

de seigneurs tenue au château de Vitré (Cartulaire de l'abbaye de

Saint-Serge - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 412).

Marbode, évêque de Rennes, confirma lui-même les religieux de Saint-Serge

dans la possession de l'église paroissiale de Montreuil, en 1108, et dom

Fournereau dit que l'abbaye devait entretenir deux moines dans le prieuré

de Montreuil-sur-Pérouse, « in monasteriolo super Petrosam »

(Histoire de l'abbaye de Saint-Serge - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de

Bretagne, I, 516). Mais cet état de choses ne dura que quelque temps ; en

1294, Guillaume de la Roche-Tanguy, évêque de Rennes, à la prière des

moines de Saint-Serge, unit le prieuré de Montreuil à l'office du cellérier

de cette abbaye, ce dernier étant dans le besoin (Bibliothèque Nationale,

ms. lat, N° 17028). Plus tard, l'abbé de Saint-Serge perdit même la présentation

de la cure de Montreuil, unie par le Saint-Siège en 1448 à un canonicat de

la collégiale de Champeaux, fondée par le sire d'Espinay. Le prieuré de

Montreuil fut donc éteint vers la fin du XIIIème siècle et demeura dès

lors uni à la cellérerie de Saint-Serge ; aussi voyons-nous, en 1349, dom

Giraud de Tillie, cellérier de Saint-Serge, faire acte de propriétaire à

Montreuil (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Serge). Un de ses successeurs,

dom Gilles de Beauvais, rendit aveu, le 20 février 1553, au baron de Vitré

pour son prieuré de Montreuil-sur-Pérouse, consistant en une maison et une

grange près le bourg, — un fief s'étendant dans la paroisse, — et 80

journaux de terre en culture, bois et landes. Enfin, en 1790, dom Nicolas

Renaudin, prieur claustral de Saint-Serge, fit la déclaration suivante des

biens de l'ancien prieuré de Montreuil, faisant alors partie de la mense

conventuelle de cette abbaye ; ils consistaient en un fief seigneurial, une

grange, les deux tiers des grosses dîmes et quelques rentes féodales, le

tout affermé 1 000 livres ; il y avait, en outre, un bois taillis de 7

arpents. Les charges étaient l'entretien du chanceau de l'église de

Montreuil et des ornements sacerdotaux, les honoraires de deux messes par

semaine dues par les religieux, la pension congrue du recteur et une petite

rente due au prieur de Notre-Dame de Vitré (Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

prieuré Saint-Pierre de Montreuil-sous-Pérouse. En l'an 1072, selon dom

Fournereau (Histoire abbaye Saint-Serge), l'église de Montreuil, distante

de deux milles de Vitré, « ecclesia de Monasteriolo quae duobus

millibus a Vitriaco castro separatur », était entre les mains de trois

personnages qui s'en partageaient les revenus. C'était d'abord Guy, prêtre

de Montreuil, « Wido presbyter de Monasteriolo » puis Geoffroy son

fils, et, enfin, un seigneur nommé Teheld ; tous les trois cédèrent

successivement leurs droits aux moines de Saint-Serge d'Angers, comme nous

allons le voir. Le prêtre Guy fut le premier à comprendre la nécessité

de restituer à l'Eglise un bien ecclésiastique devenu son patrimoine et

dont il avait déjà disposé en partie en faveur de son fils ; pour obtenir

le pardon de ses fautes et attirer sur ce fils la miséricorde divine, il

donna donc aux religieux de Saint-Serge le tiers de l'église de Montreuil

dont il jouissait ; il se réserva seulement le droit d'entrer à l'abbaye

de Saint-Serge s'il voulait un jour se faire religieux. Rivallon, fils de

Froger, et ses cinq fils Garnier, Alain, Ginguené, Guillaume et Geoffroy le

Normand, dans le fief desquels se trouvait l'église de Montreuil, approuvèrent

cette donation, aussi bien que Teheld, qui semble avoir été le seigneur

supérieur du lieu (Cartulaire de l'abbaye Saint-Serge). Geoffroy, fils du

prêtre Guy, touché de la conduite de son père, suivit son exemple et

donna aussi à Saint-Serge le tiers des revenus de l'église en sa

possession, mais il ne fit point ce don sans conditions : les moines durent

lui donner un cheval et, de plus, 30 sols ; ils s'obligèrent même à lui

remettre ce tiers de l'église qu'on leur donnait, si Geoffroy leur rendait

cette somme ; mais il fut stipulé que lui seul, et non pas ses héritiers

ou ses parents, pourrait exiger cette restitution. Rivallon et ses fils,

aussi bien que Teheld, approuvèrent cette deuxième donation. Restait le

dernier tiers de l'église, que retenait Teheld lui-même, en sa qualité de

seigneur de Montreuil. Effrayé à la pensée de la responsabilité qu'il

encourait et du châtiment éternel qui l'attendait s'il détenait plus

longtemps ce bien ecclésiastique, Teheld se détermina aussi lui à donner

aux moines de Saint-Serge ce qu'il possédait dans l'église de Montreuil.

Il fit ce don pour le salut des âmes de ses père et mère, de Clarice sa

femme et de ses enfants, nommés Rivallon, Girald, Ascelin le Normand,

Hildeburge, Adde et Billechilde ; lui-même, accompagné de sa femme et de

son fils aîné, remit ses droits entre les mains de Dabert, abbé de

Saint-Serge (nota : Dabert gouverna l'abbaye de Saint-Serge de 1055 à 1082),

et ensuite en déposa l'acte sur l'autel des moines. Il stipula seulement

que, s'il voulait devenir religieux, il serait reçu sans conteste à

l'abbaye de Saint-Serge. Pour lui témoigner leur reconnaissance, les moines

donnèrent à ce seigneur 30 sols deniers, une lance, un bouclier et une épée.

Comme il fallait une demeure aux moines chargés de desservir l'église de

Montreuil, et que Geoffroy, fils du prêtre Guy, possédait une maison et un

jardin dans le cimetière de cette église, les moines de Saint-Serge lui

achetèrent ce jardin, et Geoffroy s'obligea à leur laisser la maison après

sa mort. Adèle, mère de Garnier, et Bernard, écuyer de ce dernier

seigneur, furent témoins de cet accord. Puis Bernard vendit lui-même aux

religieux le tiers d'une dîme dans la paroisse de Taillis qu'il tenait de

Geoffroy, fils du prêtre Guy. Enfin, toutes ces donations furent confirmées

par le seigneur suzerain Robert, baron de Vitré, dans une nombreuse assemblée

de seigneurs tenue au château de Vitré (Cartulaire de l'abbaye de

Saint-Serge - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 412).

Marbode, évêque de Rennes, confirma lui-même les religieux de Saint-Serge

dans la possession de l'église paroissiale de Montreuil, en 1108, et dom

Fournereau dit que l'abbaye devait entretenir deux moines dans le prieuré

de Montreuil-sur-Pérouse, « in monasteriolo super Petrosam »

(Histoire de l'abbaye de Saint-Serge - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de

Bretagne, I, 516). Mais cet état de choses ne dura que quelque temps ; en

1294, Guillaume de la Roche-Tanguy, évêque de Rennes, à la prière des

moines de Saint-Serge, unit le prieuré de Montreuil à l'office du cellérier

de cette abbaye, ce dernier étant dans le besoin (Bibliothèque Nationale,

ms. lat, N° 17028). Plus tard, l'abbé de Saint-Serge perdit même la présentation

de la cure de Montreuil, unie par le Saint-Siège en 1448 à un canonicat de

la collégiale de Champeaux, fondée par le sire d'Espinay. Le prieuré de

Montreuil fut donc éteint vers la fin du XIIIème siècle et demeura dès

lors uni à la cellérerie de Saint-Serge ; aussi voyons-nous, en 1349, dom

Giraud de Tillie, cellérier de Saint-Serge, faire acte de propriétaire à

Montreuil (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Serge). Un de ses successeurs,

dom Gilles de Beauvais, rendit aveu, le 20 février 1553, au baron de Vitré

pour son prieuré de Montreuil-sur-Pérouse, consistant en une maison et une

grange près le bourg, — un fief s'étendant dans la paroisse, — et 80

journaux de terre en culture, bois et landes. Enfin, en 1790, dom Nicolas

Renaudin, prieur claustral de Saint-Serge, fit la déclaration suivante des

biens de l'ancien prieuré de Montreuil, faisant alors partie de la mense

conventuelle de cette abbaye ; ils consistaient en un fief seigneurial, une

grange, les deux tiers des grosses dîmes et quelques rentes féodales, le

tout affermé 1 000 livres ; il y avait, en outre, un bois taillis de 7

arpents. Les charges étaient l'entretien du chanceau de l'église de

Montreuil et des ornements sacerdotaux, les honoraires de deux messes par

semaine dues par les religieux, la pension congrue du recteur et une petite

rente due au prieur de Notre-Dame de Vitré (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

croix (XVIème siècle) du cimetière ;

la

croix (XVIème siècle) du cimetière ;

![]() le

manoir de la Faucillonnaie ou Faucillonnaye (XVème siècle-1677). Le manoir

était autrefois un centre protestant très important. Propriété

successive des familles le Febvre, seigneurs de Laubinière (en 1448 et

1513), Ravenel, sieurs de la Morandière (en 1553), le Moyne (en 1640),

Gauclin (en 1750 et 1786) ;

le

manoir de la Faucillonnaie ou Faucillonnaye (XVème siècle-1677). Le manoir

était autrefois un centre protestant très important. Propriété

successive des familles le Febvre, seigneurs de Laubinière (en 1448 et

1513), Ravenel, sieurs de la Morandière (en 1553), le Moyne (en 1640),

Gauclin (en 1750 et 1786) ;

![]() le

manoir de la Pelterie ou Peltrie ou Pellerie (XVIème siècle), situé route

de la Faucillonnaie ;

le

manoir de la Pelterie ou Peltrie ou Pellerie (XVIème siècle), situé route

de la Faucillonnaie ;

![]() le

manoir du Feu (XVIIème siècle), situé route de Landavran. Propriété

successive des familles Feu (en 1427), Jouin (avant 1448), Espinay (en 1448

et 1479), Landais, Espervier, seigneurs de la Bouvardière (en 1485),

Espinay (en 1550), Schomberg, ducs d'Halluin (en 1609), Trémoille, barons

de Vitré (en 1633), Martin, sieurs de la Morandais (en 1635), Legge (en

1653), le Clavier, seigneurs de Cohigné (en 1673), Guéheneuc (en 1789) ;

le

manoir du Feu (XVIIème siècle), situé route de Landavran. Propriété

successive des familles Feu (en 1427), Jouin (avant 1448), Espinay (en 1448

et 1479), Landais, Espervier, seigneurs de la Bouvardière (en 1485),

Espinay (en 1550), Schomberg, ducs d'Halluin (en 1609), Trémoille, barons

de Vitré (en 1633), Martin, sieurs de la Morandais (en 1635), Legge (en

1653), le Clavier, seigneurs de Cohigné (en 1673), Guéheneuc (en 1789) ;

![]() le

presbytère (1848) ;

le

presbytère (1848) ;

![]() le

pont sur le Pérouse (XIXème siècle) ;

le

pont sur le Pérouse (XIXème siècle) ;

![]() 3 moulins

à eau dont celui du Rivet, de Ribert et de Gérard ;

3 moulins

à eau dont celui du Rivet, de Ribert et de Gérard ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir de la Corbinaye. Propriété successive des familles Corbinaye (en

1427 et 1652), Billeu, seigneurs de Monceaux, Léziart, seigneurs de

Vauhoudin (en 1749), Coudrais, sieurs des Salles (en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Corbinaye. Propriété successive des familles Corbinaye (en

1427 et 1652), Billeu, seigneurs de Monceaux, Léziart, seigneurs de

Vauhoudin (en 1749), Coudrais, sieurs des Salles (en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir du Plessis-Vendel. Il possédait jadis une chapelle. La chapelle

Notre-Dame de Pérousse fut fondée au commencement du XVIIème siècle par

les seigneurs du Plessix (appelé au moyen-âge le Plessix-Vendel). Elle s'élevait

solitaire sur une colline au-dessus du cours de la rivière de Pérouse, qui

lui a donné son nom. On y voyait l'inscription suivante : Pierre

Guillaudeu et Marguerite Lefort sa femme, sieur et dame de la Vieuville et

du Plessix, ont fait ceste chapelle en l'an 1610. On y retrouvait aussi

les armoiries des Guillaudeu, d'azur à trois gantelets d'argent en pal.

Le 29 août 1678, René Le Moyne, sieur de la Taschelais, faisant pour son

frère Pierre Le Moyne, sieur de la Stardière, se trouvant alors en

Espagne, fonda une messe pour tous les vendredis en la chapelle de Pérouse.

Plus tard, le 26 septembre 1681, le même, exécutant le testament de ce frère

décédé en Espagne, augmenta la fondation précédente de deux autres

messes. En 1773, M. Le Moyne de la Borderie présenta M. Guibourg, curé de

Montreuil, pour desservir la chapellenie de Pérouse, consistant alors en

messes tous les lundis, mercredis et vendredis, et ayant 120 livres de rente

(Archives d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 82). Profanée pendant la Révolution,

cette chapelle, propriété, comme la précédente, de la famille Le Moyne

de la Borderie, a été rétablie et bénite solennellement le 23 mars 1826

(Pouillé de Rennes). Le manoir est la propriété successive des familles Plessis (en

1300), de Vendel (en 1380), du Boix-le-Houx (au début du XVIème siècle),

Chevallerie, seigneurs de la Touchardière (en 1557), Guillaudeu (en 1610),

Guyot, sieurs de Baillé (vers 1622), Malherbe, sieurs de la Bouëxière (à

la fin du XVIIème siècle et en 1789) ;

l'ancien

manoir du Plessis-Vendel. Il possédait jadis une chapelle. La chapelle

Notre-Dame de Pérousse fut fondée au commencement du XVIIème siècle par

les seigneurs du Plessix (appelé au moyen-âge le Plessix-Vendel). Elle s'élevait

solitaire sur une colline au-dessus du cours de la rivière de Pérouse, qui

lui a donné son nom. On y voyait l'inscription suivante : Pierre

Guillaudeu et Marguerite Lefort sa femme, sieur et dame de la Vieuville et

du Plessix, ont fait ceste chapelle en l'an 1610. On y retrouvait aussi

les armoiries des Guillaudeu, d'azur à trois gantelets d'argent en pal.

Le 29 août 1678, René Le Moyne, sieur de la Taschelais, faisant pour son

frère Pierre Le Moyne, sieur de la Stardière, se trouvant alors en

Espagne, fonda une messe pour tous les vendredis en la chapelle de Pérouse.

Plus tard, le 26 septembre 1681, le même, exécutant le testament de ce frère

décédé en Espagne, augmenta la fondation précédente de deux autres

messes. En 1773, M. Le Moyne de la Borderie présenta M. Guibourg, curé de

Montreuil, pour desservir la chapellenie de Pérouse, consistant alors en

messes tous les lundis, mercredis et vendredis, et ayant 120 livres de rente

(Archives d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 82). Profanée pendant la Révolution,

cette chapelle, propriété, comme la précédente, de la famille Le Moyne

de la Borderie, a été rétablie et bénite solennellement le 23 mars 1826

(Pouillé de Rennes). Le manoir est la propriété successive des familles Plessis (en

1300), de Vendel (en 1380), du Boix-le-Houx (au début du XVIème siècle),

Chevallerie, seigneurs de la Touchardière (en 1557), Guillaudeu (en 1610),

Guyot, sieurs de Baillé (vers 1622), Malherbe, sieurs de la Bouëxière (à

la fin du XVIIème siècle et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de Langevinière. Propriété successive des familles Breillet (en

1448), Paynel, seigneurs de Vaufleury (en 1513), Ravenel, sieurs de la

Morandière (en 1553), le Moyne (en 1640) ;

l'ancien

manoir de Langevinière. Propriété successive des familles Breillet (en

1448), Paynel, seigneurs de Vaufleury (en 1513), Ravenel, sieurs de la

Morandière (en 1553), le Moyne (en 1640) ;

![]() l'ancien

manoir du Grand-Breil ;

l'ancien

manoir du Grand-Breil ;

![]() l'ancien

manoir du Petit-Breil ;

l'ancien

manoir du Petit-Breil ;

![]() l'ancien

manoir de la Tachelaye ;

l'ancien

manoir de la Tachelaye ;

![]() l'ancien

manoir de la Stardière ou de la Chotardière. Propriété successive des

familles Ivette (en 1448), Beaumanoir, seigneurs du Besso (en 1513),

Chevallerie (au XVIème siècle), le Moyne (en 1678 et 1745) ;

l'ancien

manoir de la Stardière ou de la Chotardière. Propriété successive des

familles Ivette (en 1448), Beaumanoir, seigneurs du Besso (en 1513),

Chevallerie (au XVIème siècle), le Moyne (en 1678 et 1745) ;

![]() l'ancien

manoir de la Pèlerinaye. Propriété de la famille le Clerc en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Pèlerinaye. Propriété de la famille le Clerc en 1513 ;

![]() le

manoir de Pérouse. Sa chapelle est érigée au XVIIème siècle et

rétablie en 1862. Elle renfermait les armes de la famille Guillaudeu ;

le

manoir de Pérouse. Sa chapelle est érigée au XVIIème siècle et

rétablie en 1862. Elle renfermait les armes de la famille Guillaudeu ;

![]() l'ancien

manoir de la Mare ;

l'ancien

manoir de la Mare ;

![]() l'ancien

manoir de l'Epillère ;

l'ancien

manoir de l'Epillère ;

![]() l'ancien

manoir du Chemin. Propriété successive des familles Lignières (en 1448),

Busson, seigneurs de Gazon (en 1475), Beaumanoir (vers 1546), Matz,

seigneurs de Terchampt (vers 1610), Legge, seigneurs de l'Espine (en 1650) ;

l'ancien

manoir du Chemin. Propriété successive des familles Lignières (en 1448),

Busson, seigneurs de Gazon (en 1475), Beaumanoir (vers 1546), Matz,

seigneurs de Terchampt (vers 1610), Legge, seigneurs de l'Espine (en 1650) ;

![]() l'ancien

manoir de Gérard. Propriété successive des familles Pichot (en

1448), la Haye, seigneurs de la Haye-Saint-Hilaire (en 1513), Ravenel,

Gennes (en 1553), Legge (en 1688), Bouverie (en 1733) ;

l'ancien

manoir de Gérard. Propriété successive des familles Pichot (en

1448), la Haye, seigneurs de la Haye-Saint-Hilaire (en 1513), Ravenel,

Gennes (en 1553), Legge (en 1688), Bouverie (en 1733) ;

![]() l'ancien

manoir de la Basse-Hamelinais ;

l'ancien

manoir de la Basse-Hamelinais ;

![]() l'ancien

manoir de la Louvelais ou Louvelaye. Propriété successive des familles Feu (en 1427),

Jouin, Espinay (en 1448), Landais, Espervier, seigneurs de la Bouvardière

(en 1513), de Langle (en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Louvelais ou Louvelaye. Propriété successive des familles Feu (en 1427),

Jouin, Espinay (en 1448), Landais, Espervier, seigneurs de la Bouvardière

(en 1513), de Langle (en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Cordionnais. Propriété successive des familles Taillis (en

1448), Gennes (en 1553), le Moyne, sieurs de la Borderie (en 1745) ;

l'ancien

manoir de la Cordionnais. Propriété successive des familles Taillis (en

1448), Gennes (en 1553), le Moyne, sieurs de la Borderie (en 1745) ;

![]() l'ancien

manoir de la Richardais ou Richardaye. Propriété successive des familles Feu, Jouin,

Espinay (en 1448), Landais, Espervier, seigneurs de la Bouvardière (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Richardais ou Richardaye. Propriété successive des familles Feu, Jouin,

Espinay (en 1448), Landais, Espervier, seigneurs de la Bouvardière (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir des Chaînes ;

l'ancien

manoir des Chaînes ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MONTREUIL-SOUS-PEROUSE

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes il n'est mentionnée aucune personne de "Montreul sur Pérouze".

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.