|

Bienvenue chez les Mordelais |

MORDELLES |

Retour page d'accueil Retour Canton de Mordelles

La

commune de Mordelles ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MORDELLES

Mordelles vient du latin "Mauricella" (cellule du Maure) ou du celte "Morzelles" (Grande Habitation).

En 957, la paroisse de Mordelles relevait de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Les abbesses de Saint-Georges de Rennes y sont propriétaires dès le Xème siècle.

Vers l'an 1032, Alain III, duc de Bretagne et fondateur de l'abbaye de Saint-Georges, confirma à ce nouveau monastère la donation que lui faisait Oideline, mère de Guérin, évêque de Rennes, prenant le voile dans cette maison. Ce don consistait en la majeure partie de deux villages situés alors en Mordelles, appelés Evigné et la Forêt, et achetés par Oideline d'avec Lisoius, fils de Subhard, seigneur de Craon (« Duarum villarum duas partes in Mauricellie parrochia sitas, quarum una Esvignei, altera Silva nuncupantur » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 93) — Aujourd'hui, Evigné est en Chavagne et la Forêt en Bréal. La charte donnée par Alain III nous apprend en outre que ce prince, ayant chassé d'auprès de lui ce Lisoius de Craon, avait donné toute la paroisse de Mordelles à Alfred, fils d'Aan, « totam Mauricellie parrochiam Alfrido Aaann (sic) filio dedi » exceptant toutefois de cette donation les deux villages concédés à l'abbaye de Saint-Georges. Cet Alfred fut la tige d'une famille qui prit le nom de Mordelles, ou plutôt, comme on disait alors, de Morzelles. A la fin du XIème siècle, la fille d'Heslourin de Morzelles se fit religieuse à Saint-Georges ; son père, à cette occasion, donna au monastère la moitié de toute la dîme de Mordelles, telle qu'elle se levait dans cette paroisse, dédiée à saint Pierre (« Dimidiam decimam de tota Morzella, quantum continetur in parrochia Sancti Petri, excepta decima trium villarum scilicet Vincem, Guérin, Margrinem et Tamer... » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 135), excepté les villages de Vincé, Guéré, Margrin et Tamer, dans lesquels les religieuses n'eurent que la moitié de la tiercerie, « tercerie medietatem ». Cette donation, faite vers l'an 1070, fut confirmée par les fils d'Heslourin, nommés Mainfenich, Orscauht et Cuviner. Vers la même époque, Odon, seigneur d'Apigné, donna à Saint-Georges le tiers de la dîme de Cermont, village qui se trouve encore en Mordelles, « terciam partem decime de Cermont ». Il fit ce don en reconnaissance de ce que les religieuses de Saint-Georges avaient inhumé dans leur cimetière sa femme, appelée Yvoire, et il les en investit au moyen d'un couteau qu'il déposa sur l'autel de la Vierge, dans l'église abbatiale, en présence et avec l'assentiment de ses frères Junguenée et Guillaume (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 136). A la suite de ces diverses donations, l'abbesse de Saint-Georges se fit confirmer par les papes Alexandre III en 1164, et Innocent III en 1208, dans la jouissance d'une partie des dîmes de Mordelles et des oblations faites en cette église à Noël, le Vendredi-Saint, le jour de Pâques et à la Toussaint (« Octo partes decimarum seu decimationum in ecclesia de Morzellis, et duas partes oblationum in Nativitate Domini, etc. » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 169 et 173). Aussi quand vint la Révolution cette abbesse levait-elle encore des dîmes considérables en Mordelles. C'était la moitié de toutes les dîmes de Cramou, affermée 600 livres ; — la moitié du trait du Bourg, 588 livres ; — la moitié du trait Guéré, 580 livres ; — la moitié du trait de Classé, 1 000 livres ; — la moitié du trait de Nouillé, 883 livres, — et une partie des dîmes de la Violais et de Beaumont, 1 200 livres. Le tout valait 4 851 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Toutefois, les religieuses de Saint-Georges n'étaient pas seules à jouir des dîmes de Mordelles. Dès 1158 Josse, archevêque de Tours, confirma l'abbaye de Saint-Melaine dans la possession d'une chapelle en Mordelles, « capellam de Morzellis », ce qu'approuvèrent les papes et les évêques de Rennes. Les Bénédictins fondèrent donc en ce lieu le prieuré de Notre-Dame de Mordelles, qu'ils cédèrent en 1238 au trésorier de Rennes. Enfin, le Chapitre de Rennes levait des dîmes importantes en Mordelles, partageant avec l'abbaye de Saint-Georges la plupart de ses traits ; ainsi, il jouissait de la moitié des traits du Bourg et de Guéré, affermée 920 livres ; — la moitié du trait de Nouillé, 1 000 livres, — et la moitié du trait de Cramou, 850 livres. Total : 2 770 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Quant au recteur de Mordelles, présenté par l'ordinaire (nota : Dans les notes du Dictionnaire de Bretagne, I, 58, il y a bien des assertions contestables. Ainsi, nous n'avons pas de preuves que l'abbé de Saint-Melaine ait possédé la paroisse de Mordelles au Xème siècle et qu'il en ait été le curé primitif ; il n'est pas exact non plus que Montual fut un prieuré dépendant de Saint-Melaine ; enfin, lorsque l'abbaye de Saint-Melaine échangea le prieuré de Mordelles avec non pas un chanoine, mais le trésorier de Rennes (Trésorerie de la Cathédrale), en 1238, elle ne céda point la présentation de la cure de Mordelles au Chapitre. - Voir sur tous ces faits les actes du Cartulaire de Saint-Melaine.), il avait une partie des grosses dîmes du trait de la Violais et les dîmes novales dans tous les autres traits ; il recevait de plus de l'abbesse de Saint-Georges trois mines de blé, de sorte qu'il se faisait un revenu d'environ 2 500 livres. La paroisse de Mordelles a perdu de son importance primitive ; nous venons de voir que des villages actuellement de Chavagne et de Bréal faisaient partie de Mordelles au XIème siècle ; de plus, en 1803, on a distrait de son territoire la trêve de la Chapelle-Thouarault, érigée alors en paroisse (Pouillé de Rennes).

Mordelles est pillé par les Anglais en 1593 et ravagé par les ligueurs Gabriel de Montbourcher (sieur de Tréméreuc) et Jean d'Avaugour (dit Saint-Laurent) en 1597. Le comte de Puisaye, chef de l'insurrection royaliste en Bretagne, passe par le bourg en 1794, en venant de Fougères vers Auray et Bignan pour rejoindre Cadoudal et Guillemot. La seigneurie de Mordelles était possédée à l'origine par la famille de Craon (Lisoius de Craon). Elle leur est retirée en 1032 par le duc Alain III qui la donne à Auffroy, fils d'Aanan, lequel prend le nom de Morzelles (ou Mordelles). Ses descendants la possédaient encore en 1310. Elle est unie ensuite à la seigneurie d'Artois.

On rencontre les appellations suivantes : Parochia Mauricelliœ (en 1032), Morzella (en 1080), Morzellœ (en 1185), Mordela (en 1516).

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Mordelles : Jean Le Clerc (vers 1550), Clément de Bardy (en 1555 et en 1574), Salomon de Herbamez ou de Kerbonnez (en 1586, il soutint vivement la parti de la Ligue), Guillaume Huet (1615-1616), Yves Godard (décédé en 1618), Jean Garnier (décédé en 1662 ; il eut en 1626 un procès avec Jean Huby, curé de La Chapelle-Thouarault ; il fonda aussi un catéchisme tous les dimanches en son église paroissiale et le dota de 25 livres tournois de rente), N... Ollivier, Pierre des Claux (jusqu'en 1678), François Greffier (1678-1708), Yves Le Clech (1709-1732), Alain Gestin (1732-1740), Jean-François Guibert (1740-1763), Pierre-Julien Thomas (1763-1772), Pierre Doucet (1772-1785), François-Raoul Vaugeois (en 1785, il est enfermé à Saint-Melaine en 1792, puis exilé à Jersey ; il est réinstallé en 1803 et décède en 1820), Jean-Marie Lesné (1820-1833), Joseph Hérisson (1834-1870), Frédéric Briand (1870-1875), Jean-Marie Gratien (à partir de 1875), ...

Note 2 : liste non exhaustive des maires de Mordelles : ..., François Veillard (1865-1874), Paul de Farcy (1874-1919), Robert de Toulouse-Lautrec (1919-1965), Emile Jeantil (1965-1977), Guy David (1977-1989), Guy Aufrère (1989-1995), Bernard Poirier (1995-2014), Thierry Le Bihan (2014-2020), etc ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Mordelles en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Mordelles en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de MORDELLES

![]() l'église

Saint-Pierre (1856-1861), oeuvre de l'architecte Jacques Mellet. Cet édifice remplace une église du XVème

siècle. Dédiée à saint Pierre-ès-liens, l'ancienne église de

Mordelles, aujourd'hui détruite, conservait une abside romane et quelques

fenêtres du XVème siècle (Bulletin archéologique d'Ille-et-Vilaine, I,

53). En 1681, le seigneur de la Motte-au-Vicomte, au Rheu, prétendait avoir

droit aux prééminences de cette église ; mais à la même époque le

vicomte d'Artois et les seigneurs de la Haichois et de la Grignonnaye y

avaient également des droits seigneuriaux ; le seigneur de la Haichois y

jouissait même en 1678 d'une chapelle prohibitive située du côté de l'évangile,

et ses armoiries s'y trouvaient à la clef de voûte, au-dessus de la porte

et sur une litre. Les vassaux du bailliage de Mordelles devaient au vicomte

d'Artois, possédant un enfeu et un banc en cette église, une paire de

gants blancs à Noël, à la messe de minuit, et une bécasse à la fête de

saint René. Quant au seigneur de la Grignonnaye, il avait devant l'autel de

la Vierge un banc dépendant de sa terre des Bouschaux (Archives Nationales,

P. 1711 et 1712). Il se trouvait en cette église un grand nombre de

fondations, parmi lesquelles nous signalons celle de la confrérie du

Rosaire, faite vers 1634 ; celle d'une messe basse à la suite de la

grand'messe chaque dimanche, faite par le seigneur d'Artois, et celle d'une

confrérie pour le repos des âmes trépassées. La nouvelle église de

Mordelles a été construite au XIXème siècle dans le style ogival

flamboyant ; elle se compose de trois nefs terminées par une abside ; au

bas de ces nefs s'élève une tour que couronne une flèche en pierre sculptée

et ajourée, fort riche et assez élégante. Le retable de la Vierge, oeuvre du sculpteur Jean Hérault, date de

1862-1863 et porte le blason de la famille de Farcy. Elle comprenait plusieurs chapelles dont l'une

était prohibitive aux seigneurs de la Haichois. Le

vicomte d'Artois était seigneur prééminencier en l'église paroissiale

de Mordelles, où il avait un enfeu et un banc prohibitifs, ainsi que ses

armoiries dans les verrières ;

l'église

Saint-Pierre (1856-1861), oeuvre de l'architecte Jacques Mellet. Cet édifice remplace une église du XVème

siècle. Dédiée à saint Pierre-ès-liens, l'ancienne église de

Mordelles, aujourd'hui détruite, conservait une abside romane et quelques

fenêtres du XVème siècle (Bulletin archéologique d'Ille-et-Vilaine, I,

53). En 1681, le seigneur de la Motte-au-Vicomte, au Rheu, prétendait avoir

droit aux prééminences de cette église ; mais à la même époque le

vicomte d'Artois et les seigneurs de la Haichois et de la Grignonnaye y

avaient également des droits seigneuriaux ; le seigneur de la Haichois y

jouissait même en 1678 d'une chapelle prohibitive située du côté de l'évangile,

et ses armoiries s'y trouvaient à la clef de voûte, au-dessus de la porte

et sur une litre. Les vassaux du bailliage de Mordelles devaient au vicomte

d'Artois, possédant un enfeu et un banc en cette église, une paire de

gants blancs à Noël, à la messe de minuit, et une bécasse à la fête de

saint René. Quant au seigneur de la Grignonnaye, il avait devant l'autel de

la Vierge un banc dépendant de sa terre des Bouschaux (Archives Nationales,

P. 1711 et 1712). Il se trouvait en cette église un grand nombre de

fondations, parmi lesquelles nous signalons celle de la confrérie du

Rosaire, faite vers 1634 ; celle d'une messe basse à la suite de la

grand'messe chaque dimanche, faite par le seigneur d'Artois, et celle d'une

confrérie pour le repos des âmes trépassées. La nouvelle église de

Mordelles a été construite au XIXème siècle dans le style ogival

flamboyant ; elle se compose de trois nefs terminées par une abside ; au

bas de ces nefs s'élève une tour que couronne une flèche en pierre sculptée

et ajourée, fort riche et assez élégante. Le retable de la Vierge, oeuvre du sculpteur Jean Hérault, date de

1862-1863 et porte le blason de la famille de Farcy. Elle comprenait plusieurs chapelles dont l'une

était prohibitive aux seigneurs de la Haichois. Le

vicomte d'Artois était seigneur prééminencier en l'église paroissiale

de Mordelles, où il avait un enfeu et un banc prohibitifs, ainsi que ses

armoiries dans les verrières ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame de Montual. Elle fut érigée en église tréviale en

1564 et paroissiale en 1803, sous le nom de La Chapelle-Thouarault ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame de Montual. Elle fut érigée en église tréviale en

1564 et paroissiale en 1803, sous le nom de La Chapelle-Thouarault ;

![]() l'ancienne chapelle Notre-Dame (ou Saint-Gobrien), chapelle du prieuré, dépend en 1168 de l'abbaye

Saint-Melaine : elle est reconstruite en 1642. Elle se trouvait à l'entrée

du bourg, à côté du manoir moderne du Pressoir ;

l'ancienne chapelle Notre-Dame (ou Saint-Gobrien), chapelle du prieuré, dépend en 1168 de l'abbaye

Saint-Melaine : elle est reconstruite en 1642. Elle se trouvait à l'entrée

du bourg, à côté du manoir moderne du Pressoir ;

![]() l'ancien

prieuré Notre-Dame et Saint-Gobrien, aujourd'hui disparu, et membre jadis

de l'abbaye de Saint-Melaine. L'archevêque de Tours Josse en 1158, l'évêque

de Rennes Etienne en 1170, et le pape Luce III en 1185, confirmèrent

successivement les moines de Saint-Melaine dans la possession de la chapelle

de Mordelles, « capellam de Morzellis » (Cartulaire de l'abbaye de

Saint-Melaine). En 1238, Mathieu des Ruisseaux, abbé de Saint-Melaine, céda

à Jean Gicquel, alors trésorier de l'Eglise de Rennes, son prieuré de

Notre-Dame de Mordelles, « prioratum suum capellœ Beatœ Mariœ de Morzella cum suis

pertinenciis sitis in parochia de Morzella et extra ». Les moines ne se réservèrent

de tout ce bénéfice qu'une rente de 6 sols, fondée jadis par l'un d'entre

eux, Guillaume de Beaumont, et payée par le seigneur de Beaumont

(Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 60, verso. — A ce don du prieuré

de Mordelles l'abbé de Saint-Melaine joignit celui du « personat »

de Cintré, parce que le trésorier de Rennes lui abandonna, en échange de

ces deux bénéfices, tous ses droits sur l'église de Melesse). Depuis ce

moment jusqu'à l'époque de la Révolution, « la chapelle de Notre-Dame,

autrement Saint-Gobrien, en Mordelles, fondée de deux messes par semaine »,

dépendit sans conteste de la trésorerie de Rennes (Pouillé ms. de

Rennes sous l'épiscopat de Mgr de Crissé). Cette chapelle fut

reconstruite en 1642, comme le prouve une plaque commémorative présentée

en 1861 à la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine. Cette réédification

fut faite aux frais du prieur d'alors, nommé Gilles Fourel. En 1677, Julien

Fourel, prieur de Saint-Gobrien, déclara que son bénéfice consistait en

une chapelle, — trois petits jardins, — dix pièces de terre — et une

rente de 20 sols due par les possesseurs de la métairie de la Haute-Forêt.

Mais la Déclaration faite en 1790 par le prieur Joseph Chefdehoux

est plus explicite ; d'après ce dernier, le prieuré de Mordelles

consistait en la chapelle de Saint-Gobrien, — un logis y joignant, —

trois jardins, — quatre prairies, — quelques dîmes dans les paroisses

de Bréal, le Rheu, Mordelles et Chavagne. Le tout était affermé 232 livres,

mais il y avait pour charges l'acquittement des messes et des décimes, évaluées

89 livres 10 sols, de sorte qu'il restait au prieur 142 livres 10 sols de

rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 21 et 25). Liste

des prieurs de Mordelles : — Gilles Fourel reconstruisit la chapelle en

1642. — Julien Fourel, sieur de la Bagottais, clerc tonsuré, prit

possession le 29 juin 1659 et rendit aveu au roi en 1670 et 1677. — François-Marie

Geslin de Trémargat résigna en 1707. — Jean-Marie Geslin de Trémargat,

clerc de Saint-Brieuc, présenté par le trésorier de Rennes, fut pourvu

par l'évêque de Rennes le 25 janvier 1708. — Maurille Hay de Bonteville,

fils de François Hay, seigneur de Bonteville, et de Marguerite Huart du

Boschet, chanoine et trésorier de Rennes, résigna en 1737. — René-Joseph

Gouyon de Vaurouault, chanoine de Rennes, prit possession le 10 février

1738. — Joseph Chefdehoux, prêtre, licencié en droit et économe de

l'hospice Saint-Méen de Rennes, jouissait du prieuré de Mordelles quand éclata

la Révolution (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Notre-Dame et Saint-Gobrien, aujourd'hui disparu, et membre jadis

de l'abbaye de Saint-Melaine. L'archevêque de Tours Josse en 1158, l'évêque

de Rennes Etienne en 1170, et le pape Luce III en 1185, confirmèrent

successivement les moines de Saint-Melaine dans la possession de la chapelle

de Mordelles, « capellam de Morzellis » (Cartulaire de l'abbaye de

Saint-Melaine). En 1238, Mathieu des Ruisseaux, abbé de Saint-Melaine, céda

à Jean Gicquel, alors trésorier de l'Eglise de Rennes, son prieuré de

Notre-Dame de Mordelles, « prioratum suum capellœ Beatœ Mariœ de Morzella cum suis

pertinenciis sitis in parochia de Morzella et extra ». Les moines ne se réservèrent

de tout ce bénéfice qu'une rente de 6 sols, fondée jadis par l'un d'entre

eux, Guillaume de Beaumont, et payée par le seigneur de Beaumont

(Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 60, verso. — A ce don du prieuré

de Mordelles l'abbé de Saint-Melaine joignit celui du « personat »

de Cintré, parce que le trésorier de Rennes lui abandonna, en échange de

ces deux bénéfices, tous ses droits sur l'église de Melesse). Depuis ce

moment jusqu'à l'époque de la Révolution, « la chapelle de Notre-Dame,

autrement Saint-Gobrien, en Mordelles, fondée de deux messes par semaine »,

dépendit sans conteste de la trésorerie de Rennes (Pouillé ms. de

Rennes sous l'épiscopat de Mgr de Crissé). Cette chapelle fut

reconstruite en 1642, comme le prouve une plaque commémorative présentée

en 1861 à la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine. Cette réédification

fut faite aux frais du prieur d'alors, nommé Gilles Fourel. En 1677, Julien

Fourel, prieur de Saint-Gobrien, déclara que son bénéfice consistait en

une chapelle, — trois petits jardins, — dix pièces de terre — et une

rente de 20 sols due par les possesseurs de la métairie de la Haute-Forêt.

Mais la Déclaration faite en 1790 par le prieur Joseph Chefdehoux

est plus explicite ; d'après ce dernier, le prieuré de Mordelles

consistait en la chapelle de Saint-Gobrien, — un logis y joignant, —

trois jardins, — quatre prairies, — quelques dîmes dans les paroisses

de Bréal, le Rheu, Mordelles et Chavagne. Le tout était affermé 232 livres,

mais il y avait pour charges l'acquittement des messes et des décimes, évaluées

89 livres 10 sols, de sorte qu'il restait au prieur 142 livres 10 sols de

rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 21 et 25). Liste

des prieurs de Mordelles : — Gilles Fourel reconstruisit la chapelle en

1642. — Julien Fourel, sieur de la Bagottais, clerc tonsuré, prit

possession le 29 juin 1659 et rendit aveu au roi en 1670 et 1677. — François-Marie

Geslin de Trémargat résigna en 1707. — Jean-Marie Geslin de Trémargat,

clerc de Saint-Brieuc, présenté par le trésorier de Rennes, fut pourvu

par l'évêque de Rennes le 25 janvier 1708. — Maurille Hay de Bonteville,

fils de François Hay, seigneur de Bonteville, et de Marguerite Huart du

Boschet, chanoine et trésorier de Rennes, résigna en 1737. — René-Joseph

Gouyon de Vaurouault, chanoine de Rennes, prit possession le 10 février

1738. — Joseph Chefdehoux, prêtre, licencié en droit et économe de

l'hospice Saint-Méen de Rennes, jouissait du prieuré de Mordelles quand éclata

la Révolution (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la croix

de mission (1920), située au lieu-dit La Chesnaie ;

la croix

de mission (1920), située au lieu-dit La Chesnaie ;

![]() le

manoir du Pressoir (XIXème siècle). Une chapelle dite Notre-Dame ou de

Saint-Gobrien existait autrefois dans le parc. Elle avait remplacée en 1642

un édifice plus ancien détruit entre 1855 et 1860. Vendue

pendant la Révolution, cette chapelle est donnée à la commune en 1806

pour y établir une école de garçons. Le manoir du Pressoir était la

propriété de Charlotte Gougeon épouse de Richard le Maczon sieur de la

Feillée (en 1595 et en 1650), puis des familles Lebel sieurs de Lesnen (en

1691) et de Farcy (en 1775) ;

le

manoir du Pressoir (XIXème siècle). Une chapelle dite Notre-Dame ou de

Saint-Gobrien existait autrefois dans le parc. Elle avait remplacée en 1642

un édifice plus ancien détruit entre 1855 et 1860. Vendue

pendant la Révolution, cette chapelle est donnée à la commune en 1806

pour y établir une école de garçons. Le manoir du Pressoir était la

propriété de Charlotte Gougeon épouse de Richard le Maczon sieur de la

Feillée (en 1595 et en 1650), puis des familles Lebel sieurs de Lesnen (en

1691) et de Farcy (en 1775) ;

![]() le

manoir ou l'Hôtellerie La Perruche (XIXème siècle), édifié à la place d'une hôtellerie

remontant à 1596 ;

le

manoir ou l'Hôtellerie La Perruche (XIXème siècle), édifié à la place d'une hôtellerie

remontant à 1596 ;

![]() la ferme

(XVI-XXème siècle), située au lieu-dit La Péronnais. Il s'agit de

l'ancien manoir de La Peronnais ;

la ferme

(XVI-XXème siècle), située au lieu-dit La Péronnais. Il s'agit de

l'ancien manoir de La Peronnais ;

![]() la

maison de l'Abbaye (XVIIIème siècle) à pan de bois ;

la

maison de l'Abbaye (XVIIIème siècle) à pan de bois ;

![]() l'ancien

manoir (XVIII-XIXème siècle), situé au lieu-dit Chancé ;

l'ancien

manoir (XVIII-XIXème siècle), situé au lieu-dit Chancé ;

![]() le

presbytère (XVIII-XIXème siècle), ancienne maison bourgeoise ;

le

presbytère (XVIII-XIXème siècle), ancienne maison bourgeoise ;

![]() la ferme

du Patis (XVIII-XIXème siècle). Il s'agit d'un ancien manoir ;

la ferme

du Patis (XVIII-XIXème siècle). Il s'agit d'un ancien manoir ;

![]() le

colombier (XIXème siècle), situé au n° 11 rue de Lorient ;

le

colombier (XIXème siècle), situé au n° 11 rue de Lorient ;

![]() la

fontaine Saint-Lunaire ;

la

fontaine Saint-Lunaire ;

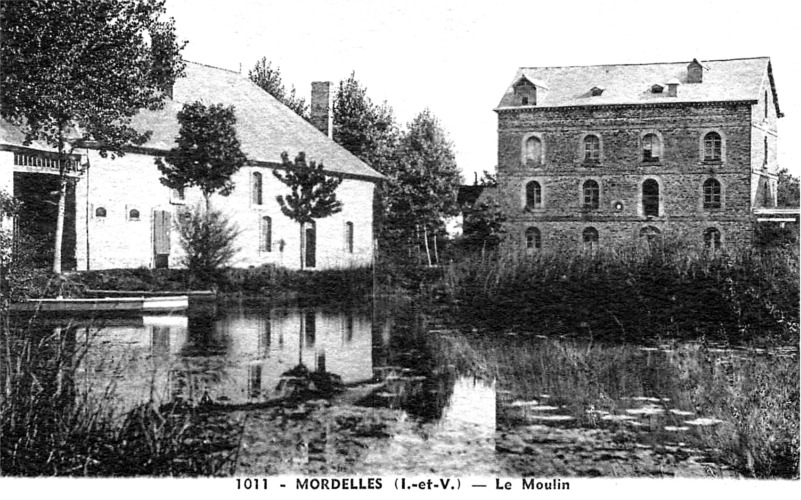

![]() 5

moulins

: Mordelles, Cramoux ou Bois-Girouet, Chouan, Artois, moulin du Pont ;

5

moulins

: Mordelles, Cramoux ou Bois-Girouet, Chouan, Artois, moulin du Pont ;

A signaler aussi :

![]() les

vestiges d'un site gaulois ou gallo-romain au village de Caserouge ;

les

vestiges d'un site gaulois ou gallo-romain au village de Caserouge ;

![]() des

céramiques et un édifice gallo-romain à Saint-Sermon ;

des

céramiques et un édifice gallo-romain à Saint-Sermon ;

![]() la

découverte, en 1893, de monnaies gauloises en argent et en billon sur l'une

des fermes de Sermon ou du Grétay ;

la

découverte, en 1893, de monnaies gauloises en argent et en billon sur l'une

des fermes de Sermon ou du Grétay ;

![]() l'ancien

manoir de Méhalée. Propriété de la famille du Plessis en 1427 ;

l'ancien

manoir de Méhalée. Propriété de la famille du Plessis en 1427 ;

![]() l'ancien

manoir du Pont. Propriété successive des familles du Plessis seigneurs des

Bouschaux (en 1427), Cacé seigneurs des Bouschaux (en 1543), Collin (en

1618 et en 1654) ;

l'ancien

manoir du Pont. Propriété successive des familles du Plessis seigneurs des

Bouschaux (en 1427), Cacé seigneurs des Bouschaux (en 1543), Collin (en

1618 et en 1654) ;

![]() l'ancien

manoir de la Grignonnaye. Il possédait jadis une chapelle privée citée en

1651 et une fuie. La chapelle de la Grignonnaye dépendait de ce manoir,

possédé successivement par les familles de la Bintinaye, de Plouays et de

Farcy. Le 21 février 1651, on y célébra le mariage de Louis du Vauferrier

avec Renée de la Bintinaye, et en 1788 celui de Jean de Farcy, seigneur de

la Ville-Josse, avec Armande de la Celle de Châteaubourg. Propriété successive des familles Hernier (en 1427),

Bintinaye (en 1513), de Plouays (en 1708 et en 1781), de Farcy (en 1788) ;

l'ancien

manoir de la Grignonnaye. Il possédait jadis une chapelle privée citée en

1651 et une fuie. La chapelle de la Grignonnaye dépendait de ce manoir,

possédé successivement par les familles de la Bintinaye, de Plouays et de

Farcy. Le 21 février 1651, on y célébra le mariage de Louis du Vauferrier

avec Renée de la Bintinaye, et en 1788 celui de Jean de Farcy, seigneur de

la Ville-Josse, avec Armande de la Celle de Châteaubourg. Propriété successive des familles Hernier (en 1427),

Bintinaye (en 1513), de Plouays (en 1708 et en 1781), de Farcy (en 1788) ;

![]() le

manoir de la Chesnaye, situé route de l'Hermitage. Propriété successive

des familles le Vayer (en 1427 et en 1513), Gougeon seigneurs d'Artois (en

1556), Perrine Dondel veuve de Pierre Hersart seigneur de la Roche et Farcy ;

le

manoir de la Chesnaye, situé route de l'Hermitage. Propriété successive

des familles le Vayer (en 1427 et en 1513), Gougeon seigneurs d'Artois (en

1556), Perrine Dondel veuve de Pierre Hersart seigneur de la Roche et Farcy ;

![]() l'ancien

manoir des Bouschaux, situé route de l'Hermitage. Propriété successive

des familles Bouschaux (en 1381), du Plessis (vers 1397), de la Vallée (en

1439), de Cacé (en 1513), Godelin (vers 1554), Pinçon (à la fin du

XVIème siècle), Baulac (avant 1668), de la Bintinaye (en 1668 et en 1743) ;

l'ancien

manoir des Bouschaux, situé route de l'Hermitage. Propriété successive

des familles Bouschaux (en 1381), du Plessis (vers 1397), de la Vallée (en

1439), de Cacé (en 1513), Godelin (vers 1554), Pinçon (à la fin du

XVIème siècle), Baulac (avant 1668), de la Bintinaye (en 1668 et en 1743) ;

![]() l'ancien

manoir de Vert-Bois, situé route de l'Hermitage. Propriété successive des

familles Machefer (en 1427), Boberil (en 1513), de l'Estang (au milieu du

XVIème siècle), de Farçy (en 1652 et en 1772) ;

l'ancien

manoir de Vert-Bois, situé route de l'Hermitage. Propriété successive des

familles Machefer (en 1427), Boberil (en 1513), de l'Estang (au milieu du

XVIème siècle), de Farçy (en 1652 et en 1772) ;

![]() l'ancien

manoir de la Huberdais, situé route de l'Hermitage. Propriété successive

des familles Josse seigneurs de la Rouxelaye (en 1427 et en 1513),

Piedevache seigneurs des Mesnils, Bérard seigneurs de la Ville-du-Bois (en

1560), Chauchart seigneurs du Mottay (en 1597), Denoual seigneurs du

Plessis-Denoual, Rabasté seigneurs des Longrais (vers 1633), Amette

seigneurs de la Rouxelaye (avant 1653), de Farcy (en 1748) ;

l'ancien

manoir de la Huberdais, situé route de l'Hermitage. Propriété successive

des familles Josse seigneurs de la Rouxelaye (en 1427 et en 1513),

Piedevache seigneurs des Mesnils, Bérard seigneurs de la Ville-du-Bois (en

1560), Chauchart seigneurs du Mottay (en 1597), Denoual seigneurs du

Plessis-Denoual, Rabasté seigneurs des Longrais (vers 1633), Amette

seigneurs de la Rouxelaye (avant 1653), de Farcy (en 1748) ;

![]() le

château de la Ville-du-Bois, situé route de l'Hermitage. Il avait jadis un

droit de haute justice et était, durant les guerres de la Ligue, un centre

protestant important. Il possède une chapelle privée reconstruite au

XVIIIème siècle. Cette chapelle est mentionnée dans la déclaration que

fit en 1678 Michel de Farcy du manoir seigneurial de la Ville-Dubois. Cette

chapelle, reconstruite au XVIIIème siècle, fut consacrée, dit-on, par Mgr

Auguste de Farcy de Cuillé, évêque de Quimper (1739-1771) ; elle est

encore parfois desservie à la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes).

Propriété successive des familles Chouan (en 1379),

Meschinot (au milieu du XVème siècle), du Croizil, Vaucouleurs (en 1513),

Chauchart (vers 1516), du Guiny, le Duc sieurs de l'Ebraudière (en 1631),

Huchet seigneurs de Pléhedel (vers 1641), de Farcy (en 1647) ;

le

château de la Ville-du-Bois, situé route de l'Hermitage. Il avait jadis un

droit de haute justice et était, durant les guerres de la Ligue, un centre

protestant important. Il possède une chapelle privée reconstruite au

XVIIIème siècle. Cette chapelle est mentionnée dans la déclaration que

fit en 1678 Michel de Farcy du manoir seigneurial de la Ville-Dubois. Cette

chapelle, reconstruite au XVIIIème siècle, fut consacrée, dit-on, par Mgr

Auguste de Farcy de Cuillé, évêque de Quimper (1739-1771) ; elle est

encore parfois desservie à la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes).

Propriété successive des familles Chouan (en 1379),

Meschinot (au milieu du XVème siècle), du Croizil, Vaucouleurs (en 1513),

Chauchart (vers 1516), du Guiny, le Duc sieurs de l'Ebraudière (en 1631),

Huchet seigneurs de Pléhedel (vers 1641), de Farcy (en 1647) ;

![]() l'ancien

manoir de la Macheferrais, situé route de l'Hermitage. Propriété

successive des familles Machefer (en 1427 et en 1455), du Boberil (en 1513),

Bourgonnière (vers 1592), Phélippot seigneurs de la Haichois (en 1644),

Perronnelle Hindré, épouse de François Joubert (en 1688), Maujouan

seigneurs du Gasset (vers 1702 et en 1748), Loisel sieurs de Foulbec (en

1768), Morice sieurs du Lerain (en 1783) ;

l'ancien

manoir de la Macheferrais, situé route de l'Hermitage. Propriété

successive des familles Machefer (en 1427 et en 1455), du Boberil (en 1513),

Bourgonnière (vers 1592), Phélippot seigneurs de la Haichois (en 1644),

Perronnelle Hindré, épouse de François Joubert (en 1688), Maujouan

seigneurs du Gasset (vers 1702 et en 1748), Loisel sieurs de Foulbec (en

1768), Morice sieurs du Lerain (en 1783) ;

![]() l'ancien

manoir de la Guichardais, situé route de l'Hermitage. Propriété de la

famille Boberil en 1427 et en 1775 ;

l'ancien

manoir de la Guichardais, situé route de l'Hermitage. Propriété de la

famille Boberil en 1427 et en 1775 ;

![]() l'ancien

manoir de la Besselais, situé route de Rennes. Propriété d'Olive de la

Haye, épouse de N. Franchet (au début du XVème siècle), puis de la

famille Franchet ;

l'ancien

manoir de la Besselais, situé route de Rennes. Propriété d'Olive de la

Haye, épouse de N. Franchet (au début du XVème siècle), puis de la

famille Franchet ;

![]() l'ancien

manoir de la Mutolais, situé route de Rennes. Propriété de la famille

Chauvin en 1427 ;

l'ancien

manoir de la Mutolais, situé route de Rennes. Propriété de la famille

Chauvin en 1427 ;

![]() l'ancien

manoir de la Rousselais ou Rousselaye, situé route de Rennes. Il possédait jadis une

chapelle privée, signalée dans le Pouillé ms. de Rennes

(1711-1723) comme étant fondée de deux messes par semaine, les dimanche et

lundi. En 1790 elle avait 72 livres de rente. Elle dépendait du manoir de

la Roussellaye, appartenant en 1513 à Jeanne Josses.

Propriété successive des familles Josses (en 1427 et en

1513), Amette seigneurs de la Planche (en 1602), du Breil (en 1667), Marie

de la Fargue épouse de Jacques de Varennes (au début du XVIIIème

siècle), Champion seigneurs de Cicé (vers 1722 et en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Rousselais ou Rousselaye, situé route de Rennes. Il possédait jadis une

chapelle privée, signalée dans le Pouillé ms. de Rennes

(1711-1723) comme étant fondée de deux messes par semaine, les dimanche et

lundi. En 1790 elle avait 72 livres de rente. Elle dépendait du manoir de

la Roussellaye, appartenant en 1513 à Jeanne Josses.

Propriété successive des familles Josses (en 1427 et en

1513), Amette seigneurs de la Planche (en 1602), du Breil (en 1667), Marie

de la Fargue épouse de Jacques de Varennes (au début du XVIIIème

siècle), Champion seigneurs de Cicé (vers 1722 et en 1789) ;

![]() le

manoir de la Haye de Mordelles, situé route de Rennes. Propriété

successive des familles de la Haye (à la fin du XIVème siècle et en

1427), de Refriel, Robinaud seigneurs de la Communaye (en 1566), de Trolong

(en 1704 et en 1771), Romilley (en 1789), Révault, Hubert ;

le

manoir de la Haye de Mordelles, situé route de Rennes. Propriété

successive des familles de la Haye (à la fin du XIVème siècle et en

1427), de Refriel, Robinaud seigneurs de la Communaye (en 1566), de Trolong

(en 1704 et en 1771), Romilley (en 1789), Révault, Hubert ;

![]() l'ancien

manoir de la Boulais, situé route de Rennes. Propriété de la famille

Dodier en 1427 et en 1670 ;

l'ancien

manoir de la Boulais, situé route de Rennes. Propriété de la famille

Dodier en 1427 et en 1670 ;

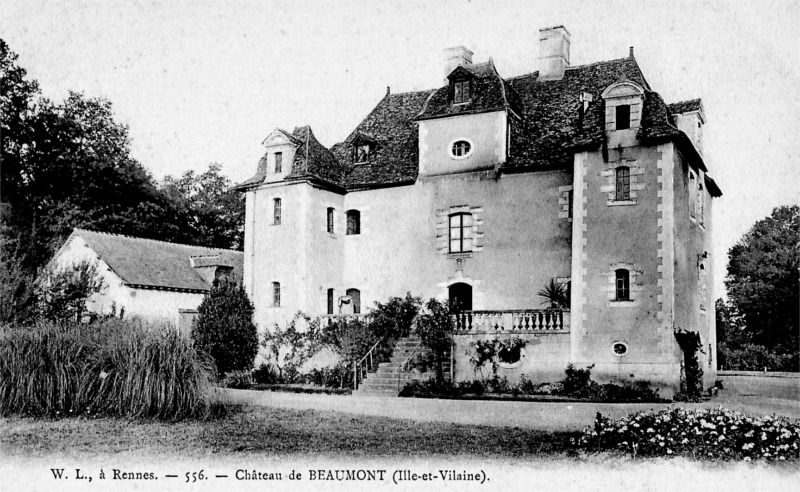

![]() le

château de Beaumont (fin du XVIIème siècle), édifié en remplacement

d'un château encore visible en 1636. Il possédait jadis un colombier et

une chapelle privée dédié à Saint-André de Beaumont. Cette chapelle, dépendant

du manoir de Beaumont, était en 1660 fondée de trois messes par semaine,

dimanche, mercredi et vendredi. Parmi les chapelains de Beaumont figurent

Pierre des Claux, chanoine de Rennes, François Greffier, décédé en 1708,

Jean Guibert, décédé en 1763, et François Le Tanneur, qui, pourvu en 1763, déclara en 1790 qu'il jouissait

de trois dîmereaux situés en Mordelles, Chavagne et Bréal, affermés

ensemble 250 livres, et qu'il ne devait alors qu'une messe tous les

dimanches et fêtes (Pouillé de Rennes). C'était une châtellenie avec un droit de haute justice. Propriété

successive des familles Beaumont, Raguenel vicomtes de la Bellière (en

1422), de Rieux (en 1479), de Laval barons de Châteaubriant (au XVème

siècle), Jacquette du Pontrouaud, épouse de Pierre Thierry seigneur du

Boisorcant (au début du XVIème siècle), Bruslon seigneurs de la Musse (en

1654), Greffier, Drouet seigneurs du Tertre, Gilbert sieurs de la

Coursonnière (en 1686), de Farcy seigneurs de la Ville-du-Bois,

Bourgault-Ducoudray ;

le

château de Beaumont (fin du XVIIème siècle), édifié en remplacement

d'un château encore visible en 1636. Il possédait jadis un colombier et

une chapelle privée dédié à Saint-André de Beaumont. Cette chapelle, dépendant

du manoir de Beaumont, était en 1660 fondée de trois messes par semaine,

dimanche, mercredi et vendredi. Parmi les chapelains de Beaumont figurent

Pierre des Claux, chanoine de Rennes, François Greffier, décédé en 1708,

Jean Guibert, décédé en 1763, et François Le Tanneur, qui, pourvu en 1763, déclara en 1790 qu'il jouissait

de trois dîmereaux situés en Mordelles, Chavagne et Bréal, affermés

ensemble 250 livres, et qu'il ne devait alors qu'une messe tous les

dimanches et fêtes (Pouillé de Rennes). C'était une châtellenie avec un droit de haute justice. Propriété

successive des familles Beaumont, Raguenel vicomtes de la Bellière (en

1422), de Rieux (en 1479), de Laval barons de Châteaubriant (au XVème

siècle), Jacquette du Pontrouaud, épouse de Pierre Thierry seigneur du

Boisorcant (au début du XVIème siècle), Bruslon seigneurs de la Musse (en

1654), Greffier, Drouet seigneurs du Tertre, Gilbert sieurs de la

Coursonnière (en 1686), de Farcy seigneurs de la Ville-du-Bois,

Bourgault-Ducoudray ;

![]() l'ancien

manoir de la Biardais, situé route de Chavagne. Propriété de la famille

Hastelou seigneurs de la Haichois en 1427, puis de la famille Burel en 1636 ;

l'ancien

manoir de la Biardais, situé route de Chavagne. Propriété de la famille

Hastelou seigneurs de la Haichois en 1427, puis de la famille Burel en 1636 ;

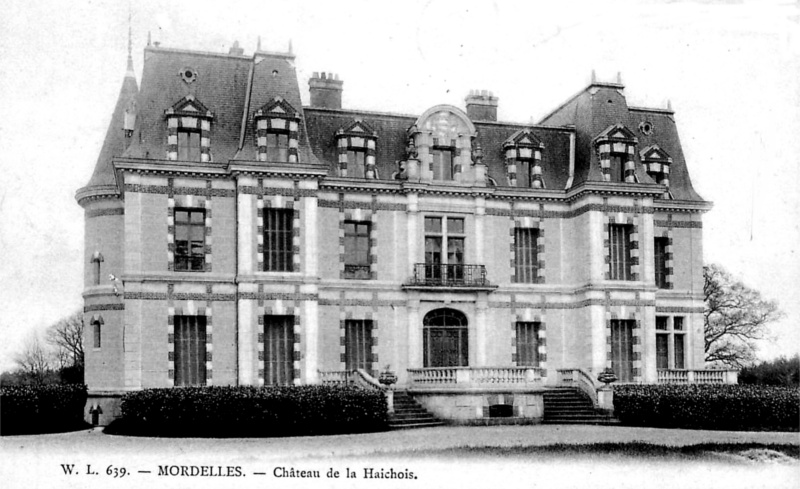

![]() le

château de la Haichois, situé route de Chavagne. Il possède une chapelle

privée édifiée peu avant 1678. En effet, en 1678, Jacques Bossart, sieur

de Verrières, déclara posséder le manoir de la Haichois et sa chapelle, «

nouvellement construite à l'entrée de la Rabine ». Elle était fondée

de messes et valait 60 livres de rente en 1721 ; ses chapelains furent

Jacques Bossart (1721), Sébastien Delourme, décédé en 1746, Pierre

Ribault, décédé en 1775, et Jean Radiguel, présenté par Charles Le Mélorel,

seigneur de Tremeleuc et de la Haichois (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles

Hastelou (en 1427 et en 1513), Couldebouc (en 1543), Phélippot (en 1636),

Bossart seigneurs des Verrières (en 1668), le Mélorel sieurs de Trémeleuc

(en 1728 et en 1789) et Toulouse - Lautrec - Monfa ;

le

château de la Haichois, situé route de Chavagne. Il possède une chapelle

privée édifiée peu avant 1678. En effet, en 1678, Jacques Bossart, sieur

de Verrières, déclara posséder le manoir de la Haichois et sa chapelle, «

nouvellement construite à l'entrée de la Rabine ». Elle était fondée

de messes et valait 60 livres de rente en 1721 ; ses chapelains furent

Jacques Bossart (1721), Sébastien Delourme, décédé en 1746, Pierre

Ribault, décédé en 1775, et Jean Radiguel, présenté par Charles Le Mélorel,

seigneur de Tremeleuc et de la Haichois (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles

Hastelou (en 1427 et en 1513), Couldebouc (en 1543), Phélippot (en 1636),

Bossart seigneurs des Verrières (en 1668), le Mélorel sieurs de Trémeleuc

(en 1728 et en 1789) et Toulouse - Lautrec - Monfa ;

![]() l'ancien

manoir du Bas-Bouëssel, situé route de Chavagne. Propriété de la famille

Bouëssel en 1427 ;

l'ancien

manoir du Bas-Bouëssel, situé route de Chavagne. Propriété de la famille

Bouëssel en 1427 ;

![]() l'ancien

manoir de la Guichardais des Noës, situé route de Chavagne. Propriété de

la famille de Beaumont en 1427 ;

l'ancien

manoir de la Guichardais des Noës, situé route de Chavagne. Propriété de

la famille de Beaumont en 1427 ;

![]() l'ancien

manoir du Bas-Cramoux, situé route de Chavagne. Propriété successive des

familles de Cramou (en 1513), Julienne seigneurs des Chapelais (en 1636),

Robiou (en 1693), Hubert seigneurs de la Massue (en 1789) ;

l'ancien

manoir du Bas-Cramoux, situé route de Chavagne. Propriété successive des

familles de Cramou (en 1513), Julienne seigneurs des Chapelais (en 1636),

Robiou (en 1693), Hubert seigneurs de la Massue (en 1789) ;

![]() la

métairie noble de l'Isle-aux-Brodeaux, situé route de Chavagne. On y

voyait jadis, à proximité, la Chapelle Saint-Jean-de-l'Isle ou des Bois

mentionnée en 1678. Située près de la métairie noble de l'Isle-aux-Brodeaux,

et dépendant comme elle de la terre du Boberil, cette chapelle est signalée

en 1678 ; il se tenait alors autour une assemblée nombreuse à la fête de

saint Jean-Baptiste, et le seigneur du Boberil y avait droit de bouteillage.

Au XVIIIème siècle, M. du Boberil, seigneur du Molant, prit la coutume de

conférer au même chapelain les deux bénéfices de Saint-Jean de Mordelles

et de Saint-Marc du Boberil, en L'Hermitage ; c'est ainsi qu'en furent

pourvus Julien Levesque en 1727 et Guillaume Levesque en 1737. Le chapelain

de Saint-Jean jouissait de quelques dîmes dans les fiefs de la Roussellaye

et devait deux messes par semaine, les dimanche et lundi (Pouillé de Rennes) ;

la

métairie noble de l'Isle-aux-Brodeaux, situé route de Chavagne. On y

voyait jadis, à proximité, la Chapelle Saint-Jean-de-l'Isle ou des Bois

mentionnée en 1678. Située près de la métairie noble de l'Isle-aux-Brodeaux,

et dépendant comme elle de la terre du Boberil, cette chapelle est signalée

en 1678 ; il se tenait alors autour une assemblée nombreuse à la fête de

saint Jean-Baptiste, et le seigneur du Boberil y avait droit de bouteillage.

Au XVIIIème siècle, M. du Boberil, seigneur du Molant, prit la coutume de

conférer au même chapelain les deux bénéfices de Saint-Jean de Mordelles

et de Saint-Marc du Boberil, en L'Hermitage ; c'est ainsi qu'en furent

pourvus Julien Levesque en 1727 et Guillaume Levesque en 1737. Le chapelain

de Saint-Jean jouissait de quelques dîmes dans les fiefs de la Roussellaye

et devait deux messes par semaine, les dimanche et lundi (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Chevron, situé route de Talensac. Propriété successive

des familles Bonnier (en 1399), de Brays (en 1427), Bertier (en 1513), le

Moyne sieurs de la Graffardière (vers 1540) et de Jeanne le Moyne épouse

de Julien de la Jumelaye (en 1630) ;

l'ancien

manoir de la Ville-Chevron, situé route de Talensac. Propriété successive

des familles Bonnier (en 1399), de Brays (en 1427), Bertier (en 1513), le

Moyne sieurs de la Graffardière (vers 1540) et de Jeanne le Moyne épouse

de Julien de la Jumelaye (en 1630) ;

![]() l'ancien

manoir de Mézière, situé route de Talensac. Propriété successive des

familles le Vayer seigneurs de Morzelles (de la fin du XIVème siècle à la

fin du XVème siècle), Hingant seigneurs de Cicé (en 1513), du Gué (vers

1539), Monneraye (en 1659 et en 1680), du Breil seigneurs de Rays (en 1785) ;

l'ancien

manoir de Mézière, situé route de Talensac. Propriété successive des

familles le Vayer seigneurs de Morzelles (de la fin du XIVème siècle à la

fin du XVème siècle), Hingant seigneurs de Cicé (en 1513), du Gué (vers

1539), Monneraye (en 1659 et en 1680), du Breil seigneurs de Rays (en 1785) ;

![]() le

château d'Artois ou de la Rivière-d'Artois, reconstruit peu avant 1680 sur

l'emplacement de l'ancien manoir de la Rivière qui possédait jadis un

pont-levis, une fuie, une motte et était entouré de douves. Artois était

une châtellenie d'ancienneté, érigée en vicomté en 1679. Il avait jadis

un droit de haute justice. La chapelle était dédiée à Sainte-Christine.

En 1680, René de la Porte, vicomte d'Artois, déclara posséder près de

son manoir, nouvellement rebâti, « une chapelle sise dans le jardin ».

Dans ce sanctuaire fut célébré en 1710 un mariage, en présence de François

de Rousselet, comte de Châteaurenault et maréchal de France, seigneur

d'Artois par sa femme, Anne-Marie de la Porte. Les chapelains d'Artois

furent Louis Hervelin, Guillaume Gestin, qui le remplaça en 1745, Jean Merré

(1763) et Nicolas Drouart, dernier titulaire, qui déclara en 1790 que son bénéfice

valait 214 livres 11 sols de revenu brut (Pouillé de Rennes).

Propriété successive des familles Artois, le

Vayer (en 1427), Gougeon (vers 1490), de la Porte (au milieu du XVIème

siècle), de Rousselet marquis de Châteaurenault (vers 1684). Puis

propriété des comtes d'Estang (vers 1746 et en 1789) et des familles

Rochemur et Bourgeois du Marais ;

le

château d'Artois ou de la Rivière-d'Artois, reconstruit peu avant 1680 sur

l'emplacement de l'ancien manoir de la Rivière qui possédait jadis un

pont-levis, une fuie, une motte et était entouré de douves. Artois était

une châtellenie d'ancienneté, érigée en vicomté en 1679. Il avait jadis

un droit de haute justice. La chapelle était dédiée à Sainte-Christine.

En 1680, René de la Porte, vicomte d'Artois, déclara posséder près de

son manoir, nouvellement rebâti, « une chapelle sise dans le jardin ».

Dans ce sanctuaire fut célébré en 1710 un mariage, en présence de François

de Rousselet, comte de Châteaurenault et maréchal de France, seigneur

d'Artois par sa femme, Anne-Marie de la Porte. Les chapelains d'Artois

furent Louis Hervelin, Guillaume Gestin, qui le remplaça en 1745, Jean Merré

(1763) et Nicolas Drouart, dernier titulaire, qui déclara en 1790 que son bénéfice

valait 214 livres 11 sols de revenu brut (Pouillé de Rennes).

Propriété successive des familles Artois, le

Vayer (en 1427), Gougeon (vers 1490), de la Porte (au milieu du XVIème

siècle), de Rousselet marquis de Châteaurenault (vers 1684). Puis

propriété des comtes d'Estang (vers 1746 et en 1789) et des familles

Rochemur et Bourgeois du Marais ;

![]() l'ancien

manoir de la Brunelais, situé route de Talensac. Propriété de la famille

Châtel en 1420 ;

l'ancien

manoir de la Brunelais, situé route de Talensac. Propriété de la famille

Châtel en 1420 ;

![]() l'ancien

manoir de la Communais, situé route de Talensac. Propriété de la famille

de la Haye en 1427, puis de la famille Robinaud en 1566 et en 1583 ;

l'ancien

manoir de la Communais, situé route de Talensac. Propriété de la famille

de la Haye en 1427, puis de la famille Robinaud en 1566 et en 1583 ;

![]() l'ancien

manoir de la Saudrais, situé route de Talensac ;

l'ancien

manoir de la Saudrais, situé route de Talensac ;

![]() l'ancien

manoir de la Rivière-Bouvier ou de la Rivière-Bonnier. On y voit un cadran

solaire. Propriété successive des familles de Brays (en 1427), Desprez

(vers 1461), de Brays (en 1507), de Mézière (en 1513), Amette sieurs de la

Rouxelaye (en 1602), de la Bintinaye (en 1747) ;

l'ancien

manoir de la Rivière-Bouvier ou de la Rivière-Bonnier. On y voit un cadran

solaire. Propriété successive des familles de Brays (en 1427), Desprez

(vers 1461), de Brays (en 1507), de Mézière (en 1513), Amette sieurs de la

Rouxelaye (en 1602), de la Bintinaye (en 1747) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MORDELLES

Le manoir de Beaumont, chef-lieu de l'ancienne châtellenie de ce nom, se trouve dans la paroisse de Mordelles. Comme il existait aux environs de Rennes plusieurs seigneuries portant le nom de Beaumont, il est presque impossible de connaître les premiers possesseurs certains de cette châtellenie. Il est toutefois indubitable qu'un certain chevalier appelé Raoul de Beaumont mourut le lundi après la mi-carême 1405. Il laissait une veuve, Isabeau de Montfort, et un fils nommé Jean de Beaumont, dont nous connaissons les armes en 1406 : c'étaient trois pots surmontés d'un lambel (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, sceau n° 89). Cette Isabeau de Montfort, que du Paz nomme à tort Jeanne, était, d'après cet auteur, fille de Raoul, sire de Montfort, et d'Isabeau de Lohéac ; elle avait reçu en dot, dit-il, la seigneurie de Beaumont ; toujours est-il qu'elle porta cette terre à un troisième mari, Georges Chesnel, qui en rendit avec elle aveu au duc de Bretagne en 1407. Car il paraît bien qu'antérieurement à son mariage avec Raoul de Beaumont elle avait déjà contracté une union avec Guillaume Raguenel, vicomte de la Bellière ; aussi lorsqu'elle mourut, le 17 février 1422, laissa-t-elle sa seigneurie de Beaumont à son petit-fils Jean Raguenel, vicomte de la Bellière, qui en fournit le minu le 31 janvier 1424. Ce seigneur mourut lui-même en 1436, léguant Beaumont à son fils aîné, qui prit le nom de Malestroit (Sa mère était Jeanne de Malestroit, dame dudit lieu). Ce Jean de Malestroit, vicomte dudit lieu, rendit aveu pour Beaumont l'année même de la mort de son père (Archives de Loire-Inférieure). Il épousa Gillette de Châteaugiron et décéda la Veille de Noël 1471. Sa fille, Françoise de Malestroit, femme de Jean, sire de Rieux, hérita de Beaumont, qu'elle transmit à sa mort, arrivée le 18 janvier 1479, à sa propre fille, Françoise de Rieux. Jean de Rieux, tuteur de son enfant, rendit aveu pour Beaumont en 1482. Françoise de Rieux épousa François de Laval, baron de Châteaubriant, et elle possédait encore en 1513 le manoir et la châtellenie de Beaumont, qu'elle dut vendre peu de temps après à Jacquette du Pontrouaud, femme de Pierre Thierry, seigneur du Boisorcant. Ce dernier seigneur, en effet, rendit aveu au roi pour Beaumont en 1522, au nom de son fils Julien Thierry, héritier de sa mère depuis peu défunte. Mais Julien Thierry étant mort sans postérité, Beaumont advint à sa soeur Jacquette Thierry, femme de François Bruslon, seigneur de la Muce. Cette dame était morte lorsqu'en 1540 son mari, tuteur de leur fils Pierre, rendit aveu pour la seigneurie de Beaumont échue à cet enfant par le décès de sa mère (Archives de Loire-Inférieure). Pierre Bruslon, seigneur de la Muce et de Beaumont, épousa d'abord Bonne de Texue, puis Françoise de Sanzay, et mourut le 24 janvier 1594. Son fils Saldebreuil Bruslon, sire de la Muce, rendit aveu pour Beaumont en 1636 ; il épousa Jeanne de Penmarc'h et laissa sa seigneurie à son fils Anne Bruslon, comte de la Muce. Ce fut ce dernier seigneur qui démembra la châtellenie de Beaumont ; il sépara les fiefs la composant, en vendit une partie en 1648 à Charles Champion, baron de Cicé ; une autre, vers le même temps, à René de la Porte, seigneur d'Artois (les fiefs de Beaumont furent unis par le roi à la baronnie de Cicé et à la vicomté d'Artois) ; une troisième à Pierre du Boberil, seigneur de Cherville, etc. Quant au vieux manoir de Beaumont et à son domaine proche, il le vendit avec un petit fief, en 1654, à François Greffier et Gillette Caud, sa femme (Archives Nationales, P, 1712). A la mort de ces derniers, Beaumont fut encore vendu par leurs héritiers à Jean Drouet, sieur du Tertre, et à Julienne Jamois, sa femme ; mais, par retrait lignager, cette terre fut acquise définitivement, le 6 avril 1686, par François Guibert, sieur de la Çoursonnière, avocat à la Cour. Celui-ci mourut en octobre 1706, laissant Beaumont à son fils Jean-François Guibert, prêtre et recteur de Mordelles en 1747, époque à laquelle il fit hommage au roi pour cette seigneurie. A la mort de ce prêtre, décédé en 1763, Beaumont passa à ses frères et soeur Pierre-André, Jean-Baptiste et Françoise Guibert, qui y demeuraient alors. Il est vraisemblable que ce furent eux qui vendirent cette propriété à Charles de Farcy, seigneur de la Villedubois. Celui-ci en dota un de ses fils, Joachim-Joseph de Farcy, né en 1777, qui prit le dernier le titre de seigneur de Beaumont. Emigré en 1794, ce jeune homme épousa en 1803 Pauline de Plouays et fonda la branche des Farcy de Beaumont ; il n'est mort qu'en 1859 (Généalogie de la maison de Farcy, 330), et ses descendants habitent encore à la fin du XIXème siècle le manoir de Beaumont. La châtellenie de Beaumont, importante seigneurie au moyen-âge, s'étendait alors dans dix paroisses : Mordelles, Le Rheu, Pacé, Bréal, Chavagne, Saint-Etienne de Rennes, Moigné, Maure, Loutehel et Bruc ; en 1436, ses revenus atteignaient la somme considérable de plus de 338 livres (Archives de Loire-Inférieure). Elle levait des dîmes en Mordelles, Chavagne et Bréal. Les tenanciers du grand bailliage de Beaumont devaient à leur seigneur 105 livres d'argent, deux paires de gants blancs, 8 mines 2 boisseaux de froment et 10 mines 3 boisseaux d'avoine. La haute justice seigneuriale s'exerçait au bourg de Mordelles. Le sire de Beaumont lançait le jour des rois une soule que devait lui présenter en son banc seigneurial, en l'église de Moigné, le dernier marié de l'année en cette paroisse. Cette soule fut remplacée plus tard par l'offrande d'un cierge. Enfin, le seigneur de Beaumont avait des prééminences, avec bancs et enfeus, dans les églises de Mordelles, Chavagne et Moigné, ainsi que la présentation de la chapellenie Saint-André de Beaumont. Le domaine proche de la châtellenie se composait en 1468 et 1541 des « motte, manoir, chapelle et douves de Beaumont », — de l'étang de Beaumont, des deux moulins de Mordelles et du moulin de Cramou, — de la métairie noble de Cramou, — du bois de la Toucheronde, contenant 200 journaux, — des bois et garennes de Beaumont et de Cramou, — du droit de pêche dans la rivière du Meu, etc. Mais en 1636 la vieille demeure des sires de Beaumont n'existait plus : on ne voyait alors à Beaumont que « l'emplacement d'un vieil chasteau tout ruisné auquel il n'y a plus qu'un portail aussi fort ruisné avec les douves alentour » (Archives de Loire-Inférieure). Après le démembrement de la châtellenie de Beaumont, la terre seigneuriale de ce nom ne se composa plus que d'une « petite partie du fief de Beaumont » en Mordelles, avec seulement une moyenne justice. Mais les nouveaux acquéreurs construisirent un autre manoir « basti à la moderne », dit l'aveu de 1686. A côté se trouvèrent conservés le colombier, l'ancien pressoir banal et les bâtiments de la métairie. L'on ne voyait toutefois plus que l'emplacement de la vieille chapelle du château, dédiée à saint André. Dans le bois voisin on apercevait, aussi « une motte élevée en rond et cernée de douves? ». Cette motte, signe de l'antique Juridiction de la châtellenie, subsiste encore et rappelle de nos jours l'importance primitive de Beaumont (abbé Guillotin de Corson).

La vicomté d'Artois : Le château d'Artois est une construction du XVIIème siècle, nullement fortifiée, mais élevée sur l'emplacement d'un ancien manoir appelé la Rivière. Avec ses grands pavillons et ses deux étages, Artois, encore habité par sa propriétaire au XIXème siècle (Mme de Rochemure, née de Gasté), se présente fort bien sur le bord du Meu, entouré de larges douves que remplit cette rivière, de vieilles rabines lui servant de ceintures et de vastes prairies s'étendant à ses pieds. Artois,à une époque reculée, a donné son nom à une noble famille mentionnée par M. de Courcy et portant : de sable au greslier enguiché d'argent ; d'après le même auteur, cette maison d'Artois se fondit dans les Le Vayer. Mais à partir du XVème siècle le manoir d'Artois devient une maison de ferme, et ses seigneurs, Guillaume Le Vayer en 1427 et Jean Le Vayer en 1474, habitent leur « hostel de la Ripvière » sur le bord du Meu, relevant de la seigneurie de Beaumont. Vers la fin de ce même siècle, Robert Le Vayer vend cette maison noble de la Rivière, ainsi que la seigneurie d'Artois, à Rolland Gougeon (nota : La famille Gougeon d'Artois, qu'il ne faut pas confondre avec celle de Gouyon, quoiqu'on lui ait souvent donné ce dernier nom, portait : d'argent au sautoir d'azur accompagné en flancs de deux étoiles et en pointe d'un croissant de même (Nobiliaire de Bretagne, par P. de Courcy).

Le dernier, seigneur d'Artois dès 1492 (Archives d'Ille-et-Vilaine, E 297), épousa Olive Bourgneuf de Cucé, qui était veuve en 1513. Jean Gougeon, leur fils, prit les titres de seigneur d'Artois et de la Rivière, et fut maître des requêtes et conseiller ordinaire du roi en sa chancellerie de Bretagne. Il épousa Julienne de Beloczac et testa le 17 mai 1531, peu avant sa mort. Il fut inhumé en l'église conventuelle de Bonne-Nouvelle, à Rennes, où il avait fait une fondation et obtenu, en 1522, un enfeu (nota : D'après une généalogie, de la famille de Gougeon, cet enfeu consistait en une tombe arquée avec effigie et blason ; les armoiries, répétées en une verrière voisine, étaient celles des sires d'Artois : un greslier ô son pendant) et un banc prohibitifs (Archives d'Ille-et-Vilaine, 22 H, 1). Son fils Gilles Gougeon, seigneur d'Artois et de la Rivière, s'unit à Renée du Chasteigner, et rendit aveu au roi le 5 mai 1556, pour ses « manoir de la Ripvière et mestairie d'Artois ». Il mourut avant 1579, ayant eu deux garçons : 1° Jacques Gougeon, seigneur d'Artois, mari de Claude Bonnier de la Coquerie, dont naquit un fils unique, Isaac Gougeon, qui était encore mineur en 1590, après la mort de son père, mais qui décéda jeune ; 2° Georges Gougeon, puîné, mari de Catherine de Poix, devenu à la mort de son frère seigneur d'Artois. De cette dernière union sortit Renée Gougeon, qui épousa avant 1573 André de la Porte, seigneur dudit lieu, conseiller au Parlement de Bretagne, et lui procura plus tard la seigneurie d'Artois. Du mariage d'André de la Porte sortit Jean de la Porte, seigneur d'Artois, président des Enquêtes au Parlement de Bretagne en 1637 ; il épousa d'abord Emmanuelle Le Meneust de Bréquigny, puis en 1638 Jeanne Le Mordant, dame de Châteauderec en Questembert. Du premier lit sortit René de la Porte, conseiller au Parlement de Bretagne et seigneur d'Artois, marié à Anne-Marie du Han, dame de Crozon ; ce fut lui qui obtint en 1679 l'érection en vicomté de sa seigneurie d'Artois, mais il mourut à Rennes le 6 mars 1682, ne laissant qu'une fille Marie-Anne de la Porte. Celle-ci, vicomtesse d'Artois et dame de Crozon en Basse-Bretagne, était née le 21 août 1661 ; elle épousa à Brest le 7 septembre 1684, François-Louis de Rousselet, marquis de Châteaurenault, chef d'escadre des armées navales, devenu depuis chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant général en Bretagne, vice-amiral et maréchal de France, qu'elle laissa veuf en octobre 1696 et qui mourut à Paris le 15 novembre 1716. Le maréchal de Châteaurenault avait eu de Marie de la Porte trois fils dont les deux premiers moururent avant lui. Le troisième Louis-Emmanuel de Rousselet, marquis de Châteaurenault, comte de Crozon, vicomte d'Artois et baron de Poulinic, capitaine de vaisseau du roi et son lieutenant général en Haute et Basse-Bretagne, épousa Anne-Julie de Montmorency et mourut avant elle le 1er mai 1739. Il n'avait eu que deux filles, dont l'aînée, Marie-Sophie de Rousselet, vicomtesse d'Artois, épousa en 1746 Charles-Henry, comte d'Estaing, colonel au régiment de Rouergue en 1752, chevalier des Ordres du Roi et lieutenant général de ses armées navales en 1767, vice-amiral en 1777 et amiral en 1792. Ce dernier seigneur d'Artois (nota : en réalité le comte d'Estaing n'était pas seigneur d'Artois, car sa femme, la vicomtesse d'Artois, était dès 1767 séparée de biens d'avec lui) se rendit célèbre par ses exploits contre les Anglais, mais adopta en partie les principes de la Révolution, ce qui ne l'empêcha pas d'être décapité en 1794.

Le plus ancien aveu détaillé de la seigneurie d'Artois venu à notre connaissance est du 5 mai 1556. La terre se composait alors des « manoir, motte ancienne, douves et pont-levis, colombier, rabines, bois et pourpris de la Ripvière », — de moulins sur le Meu — des métairies d'Artois, de la Ruennelaye, de la Busnelaye et de Mordelles — et d'un hôtel à Rennes, situé au Champ-Jacquet (nota : L'avouant Gilles Gougeon déclarait en outre tenir du Roi, mais du che de sa mère Julienne de Beloczac, les terres de la Chesnaye, de la Vallée et d'Estignac). Quant à la seigneurie, elle ne comprenait que cinq fiefs : le grand bailliage du Bourg, la Grasneraye, la Foucaudraye, la Paumeraye et la Ruennelaye (Archives de Loire Inférieure).

Mais un siècle plus tard René de la Porte augmenta singulièrement, par diverses acquisitions, l'importance de la seigneurie d'Artois. A sa prière, Louis XIV, par lettres patentes en date de septembre 1679, unit aux fiefs de la Rivière et d'Artois une portion très notable de la grande seigneurie de Beaumont en Mordelles, avec haute juridiction s'étendant en Mordelles, Bréal et le Rheu, et cinq autres fiefs faisant à l'origine partie de la seigneurie de la Motte-au-Vicomte en le Rheu. Le roi unissant le tout l'érigea en vicomté, mais les lettres d'érection ne furent enregistrées au Parlement qu'en 1708 (Archives du Parlement de Bretagne – Le roi renouvela même ces lettres en 1711).

La déclaration de la vicomté d'Artois en 1741 achève de nous la faire connaître. D'abord il n'y est plus fait mention du manoir de la Rivière, mais seulement de celui d'Artois qui devait être le château actuel, construit sur l'emplacement du vieil édifice de la Rivière, mais appelé Artois comme chef-lieu de la vicomté de ce nom. Ce qui prouve bien l'identité de ces manoirs de la Rivière et d'Artois, c'est la description qui en est faite en 1741, à peu près semblable à celle de 1556 : « Le manoir d'Artois, dont la cour est cernée de douves et des eaux du Meu, avec pont-levis, fuie et chapelle » (nota : la chapelle d'Artois était, en 1763, dédiée à sainte Christine et fondée de plusieurs messes). Viennent ensuite la retenue, le mail, les bois et rabines, — les métairies d'Artois, de la Ruennelaye, de la Busnelaye, et de Villechevron, — les deux moulins à eau de Mordelles et le moulin à eau de Cramou, sur le Meu.

Quant aux bailliages composant la vicomté, ils sont au nombre de dix-huit et s'étendent dans les neuf paroisses de Mordelles, Cintré, le Rheu, Bréal, Chavagne, Pacé, Vezin, Saint-Etienne et Saint-Martin de Rennes. Au grand fief du bourg de Mordelles, sont dus au seigneur d'Artois, « la nuit de Noël, une paire de gants blancs, bons et valables à son usage, et à la fête de salut René une bécasse ». De plus les vassaux du fief de Vezin lui doivent, la nuit de Noël, à l'issue de la messe de minuit, « deux sonnettes d'argent à tiercelet ou autre oiseau de proie » (Archives de Loire-Inférieure).

Enfin, à la même époque, la terre seigneuriale d'Artois était estimée valoir environ six mille livres de rente et sa juridiction haute, moyenne et basse, était exercée au château même. Le vicomte d'Artois était aussi seigneur prééminencier en l'église paroissiale de Mordelles, où il avait un enfeu et un banc prohibitifs, ainsi que ses armoiries dans les verrières (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Jamet Baude et Eon Poffraie, plusieurs nobles sont mentionnés à Mordelles (180 contribuants et 29 mendiants) :

![]() le

vicomte de Dinan, sr. du manoir de Beaumont ;

le

vicomte de Dinan, sr. du manoir de Beaumont ;

![]() Guillaume

le Vayer, sr. de l'hôtel de la Ripvière (Rivière) et de celui de Malgouve

de Thébaud le Vayer ;

Guillaume

le Vayer, sr. de l'hôtel de la Ripvière (Rivière) et de celui de Malgouve

de Thébaud le Vayer ;

![]() Perrot

le Vayer, sr. de l'hôtel de la Chesnaie (Chesnaye) ;

Perrot

le Vayer, sr. de l'hôtel de la Chesnaie (Chesnaye) ;

![]() Jean

Chouan, sr. du manoir de la Ville du Bois et de celle de la Rochelle (?) ;

Jean

Chouan, sr. du manoir de la Ville du Bois et de celle de la Rochelle (?) ;

![]() Jean

Machefer, sr. du manoir de Vertboais (Vert-Bois) ;

Jean

Machefer, sr. du manoir de Vertboais (Vert-Bois) ;

![]() Michel

Machefer, sr. du manoir de la Macheferaye et de la Gavellière ;

Michel

Machefer, sr. du manoir de la Macheferaye et de la Gavellière ;

![]() Pierre

du Plessix, sr. du manoir des Bouschaeaulx (Bouschaux) et de celui du Pont

et de Mahellée (Méhalée) ;

Pierre

du Plessix, sr. du manoir des Bouschaeaulx (Bouschaux) et de celui du Pont

et de Mahellée (Méhalée) ;

![]() Olivier

Hervier (Hernier), sr. de la Gringonnaye (Grignonnaye) ;

Olivier

Hervier (Hernier), sr. de la Gringonnaye (Grignonnaye) ;

![]() Yvon

Giquel non contribuant car il est avocat ;

Yvon

Giquel non contribuant car il est avocat ;

![]() Jean

du Boberill (Bobéril), sr. de la Guischardaye (Guichardais) ;

Jean

du Boberill (Bobéril), sr. de la Guischardaye (Guichardais) ;

![]() Jean

Hatelou (Hastelou), sr. des Noes ;

Jean

Hatelou (Hastelou), sr. des Noes ;

![]() Perrot

Chauvin, sr. de la Mulotaye (Mutolais) ;

Perrot

Chauvin, sr. de la Mulotaye (Mutolais) ;

![]() Raoul

de la Haye, sr. de la Communaye ;

Raoul

de la Haye, sr. de la Communaye ;

![]() Raoul

de la Haye, sr. de la Haye ;

Raoul

de la Haye, sr. de la Haye ;

![]() Jean

Chauvin ;

Jean

Chauvin ;

![]() Perrot

Dodier, sr. de la Boullaye (Boulais) ;

Perrot

Dodier, sr. de la Boullaye (Boulais) ;

![]() Pierre

Josses, sr. de la Rousselaye et de la Huberdaye (Huberdais) ;

Pierre

Josses, sr. de la Rousselaye et de la Huberdaye (Huberdais) ;

![]() Raoul

de Beaumont, sr. de la Guischardaye (Guichardais), des Noes ;

Raoul

de Beaumont, sr. de la Guischardaye (Guichardais), des Noes ;

![]() Jean

Hateloui (Hastelou), sr. de la Hachouaye (Haichois), de la Biardaye (Biardais)

et de la Drouasdaye ;

Jean

Hateloui (Hastelou), sr. de la Hachouaye (Haichois), de la Biardaye (Biardais)

et de la Drouasdaye ;

![]() Dom

Olivier de Bourbouexel (Bouëssel), sr. de l'hôtel de Bourbouexel (Bouëssel) ;

Dom

Olivier de Bourbouexel (Bouëssel), sr. de l'hôtel de Bourbouexel (Bouëssel) ;

![]() Olivier

de Brays, sr. de la Ripvière (Rivière) ;

Olivier

de Brays, sr. de la Ripvière (Rivière) ;

![]() Raoul

Henry ;

Raoul

Henry ;

![]() Jean

Henry ;

Jean

Henry ;

![]() Perrot

Henry ;

Perrot

Henry ;

![]() Jamet

Henry ;

Jamet

Henry ;

![]() Jean

Chastel, sr. de la Ruennelaye ;

Jean

Chastel, sr. de la Ruennelaye ;

![]() Guillaume

Fouschart du Columbier noble ;

Guillaume

Fouschart du Columbier noble ;

![]() Denis

Bretan (non contribuant, se dit être noble) ;

Denis

Bretan (non contribuant, se dit être noble) ;

![]() Perrot

Bretan (non contribuant, se dit être noble) ;

Perrot

Bretan (non contribuant, se dit être noble) ;

![]() Jean

Menvill (non contribuant, se dit être noble) ;

Jean

Menvill (non contribuant, se dit être noble) ;

![]() Guyon

Gaschot (non contribuant, se dit être noble) ;

Guyon

Gaschot (non contribuant, se dit être noble) ;

![]() Guille

Giquel (non contribuant, se dit être noble) ;

Guille

Giquel (non contribuant, se dit être noble) ;

![]() Jean

de Lestant (non contribuant, se dit être noble) ;

Jean

de Lestant (non contribuant, se dit être noble) ;

![]() Eon

Huon (non contribuant, se dit être noble) ;

Eon

Huon (non contribuant, se dit être noble) ;

![]() Olivier

de Brais (Brays), sr. de la Villechevron ;

Olivier

de Brais (Brays), sr. de la Villechevron ;

![]() Jacquet

de Cramou, sr. de l'hôtel de Cramou ;

Jacquet

de Cramou, sr. de l'hôtel de Cramou ;

![]() Uguet

(Huguet), sr. de l'hôtel de la Coullardière ;

Uguet

(Huguet), sr. de l'hôtel de la Coullardière ;

![]() Jean

Uguet, sr. de la Rechannaye ;

Jean

Uguet, sr. de la Rechannaye ;

![]() Perrot

de Cacé, sr. de l'hôtel du Hazay ;

Perrot

de Cacé, sr. de l'hôtel du Hazay ;

![]() Thomas

Collin, sr. de l'hôtel de la Vallée ;

Thomas

Collin, sr. de l'hôtel de la Vallée ;

![]() Laurens

Gerard, sr. de l'hôtel de la Bouillonnière ;

Laurens

Gerard, sr. de l'hôtel de la Bouillonnière ;

![]() Jean

Franchet, sr. de l'hôtel de la Besselaye (Besselais) ;

Jean

Franchet, sr. de l'hôtel de la Besselaye (Besselais) ;

![]() Guillaume

Garet ;

Guillaume

Garet ;

![]() Guillaume

de Morzelle, sr. de l'hôtel de la Bredaye ;

Guillaume

de Morzelle, sr. de l'hôtel de la Bredaye ;

![]() Pierre

Daumoys, sr. de l'hôtel de Claffe.

Pierre

Daumoys, sr. de l'hôtel de Claffe.

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Morzelles (Mordelles) les nobles suivants :

"

Pierre du Chastelier pour luy et Françoyse de Brays sa femme. Il appiert sa

déclaracion qui monte XXI livre en fyé noble. Et dit estre de la ville. Et

requiert estre renvoyé à la monstre de la ville par davant le capitayne. Il aura

acte de son dire.

Maistre Nicolas du Pin remonstre pour Me Françoys Bérard qu'il est advocat occupé au Parlement. Et appiert acte signé de Forrestier. Et supplye ledict Bérard estre excusé. Appoincté qu'il aura acte de son dire.

Jehan Le Moyne seigneur de La Graffardière [Note : Manoir de la Graffardière, en Bréal-sous-Montfort] se présente pour il, sa mère et ses frères et soeurs, armé et monté à cheval en estat d'archer. Et déclare tenir en revenu noble environ seix vigntz livres tournoys et a requis adjonction du seigneur de La Guérinaye [Note : Jehan Chauvyn. La Guérinaye, ancienne terre noble de la paroisse du Rheu, a pratiquement disparu des ouvrages modernes, sans doute pour n'avoir pas laissé de vestiges suffisants. Cependant, le « Raport des maisons nobles et exemptes de fouages de laditte paroisse (Le Rheu) », établi lors de la réformation de 1513, ne laisse planer aucun doute sur son existence passée puisqu'elle y est mentionnée : « ... Jan Chauvin, seigneur de la Guérinnays, possède laditte terre... » (Bibl. mun. de Rennes, ms 192, I, 87)]. Et a faict le serment.

Guillame de La Bintinaye se présente très bien monté et armé en estat d'archer. Et déclare par serment tenir environ cent trante ouict livres et a requis luy estre pourveu d'ajoinctz et a faict le serment.

Pierre de Bonnabry se présente monté et armé en estat d'archer pour luy et Bertran de Morzelles seigneur du Margat [Note : Le Margat, en l'Hermitage. Huit ans plus tard, les mêmes Bertrand de Morzelles, seigneur du Margat, et Jehan Chauvyn, seigneur de la Guérinaye, furent commis ensemble par la cour de Rennes en qualité de priseurs nobles, pour estimer les héritages tombés en rachat par le décès de Jehan Lotodé, seigneur de Cherville, en Moigné. Leurs signatures figurent donc au pied du minu ou inventaire présenté le 15 juin 1549 par Julienne de Listré, veuve dudit Jehan Lotodé et tutrice de Guillaume Lotodé, leur fils (A.D.L.A., B 2131)]. Et a déclaré son revenu noble valloir vignt sept livres de rente. Et ledict de Morzelles présent a déclaré tenir environ soixante livres de rente noble. Et ont supplyé des adjoinctz leur estre bailléz. Et a faict le serment.

Jehan Chauvin seigneur de La Guérinaye se présente à cheval bien armé en estat d'archer. Et vériffie tenir en fyé noble environ seix vigns livres rente. Et a requis luy estre pourveu d'ajoinct de Guillaume de La Bintinaye. Et a faict le serment. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.