|

Bienvenue ! |

NIZON |

Retour page d'accueil Retour Ville de Pont-Aven

La commune de

Nizon ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de NIZON

Nizon se prononce en breton : Nignen, Nignon ou Nin (avec un i long). C’est le nom d’un Saint. On trouve en effet Saint-Nizon en Malguénac, canton de Cléguérec (Morbihan). Ce Saint doit vraisemblablement être identique au Saint Neithon ou Necton d'Outre-Manche.

La paroisse de Nizon, canton de Pont-Aven, doyenné de Riec, arrondissement et archiprêtré de Quimperlé, est limitée au Nord par Kernével et Bannalec, à l'Est par Riec, au Sud par Pont-Aven et Nevez, à l'Ouest par Trégunc et Melgven. Vers 1936, sa population est de 1980 habitants.

Remarquable par ses vallons et ses monticules, ses terres fertiles en grains et ses bons pâturages, Nizon était jadis une des plus riches communes de l’arrondissement de Quimperlé.

Nizon possède cinq chapelles : N.-D. de Kergornet, à 3 kilomètres à vol d’oiseau au Nord du bourg, entre le bourg et Bannalec ; Saint-Silvestre ou Kerigazul, à 2 kilomètres au Nord du bourg, entre le bourg et Kergornet ; — Notre-Dame de Trémalo, à l’orée du « Bois d'Amour », vers Pont-Aven ; — Saint-Maudez, à 3 kilomètres Nord-Est du bourg ; — Saint-André, à 3 kilomètres Ouest du bourg.

Note : liste non exhaustive des RECTEURS DE NIZON AVANT LA RÉVOLUTION : En 1548-1549, 0llivier Faber ; — En 1549-1580, Jacques Le Vescoz ; — En 1580-1621, Charles de la Rocherousse ; — En 1621-1655, Corre ; — En 1655-1667, Jacques Quéméré ; — En 1667-1681, Jean Kerudon ; — En 1681-1693, Joseph Hardouin de l'Isle Marie ; — En 1693-1707, Guillaume Moestrius du Pouldu ; — En 1707-1727, Yves Le Guen ; — En 1727-1762, Jean-Baptiste Mahé ; — En 1762-1767, 0llivier Le Goallec ; — En 1767-1781, Jean Burlot ; — En 1781-1792, Joseph Le Breton. Liste non exhaustive des CURÉS DE NIZON AVANT LA RÉVOLUTION : En 1664-1666, Guillaume Kerdrenen ; — En 1699, Christophe Bourdon, résidant à Pont-Aven ; — En 1771, Louis-Marie Lalau ; — En 1772-1778, Yves-Marie de Tréméneuc ; — En 1780, Le Goff. Au moment de la Révolution, Joseph-René Le Breton, originaire du Faouët, était recteur de Nizon, et avait comme vicaire Jean Guével. Le premier, après avoir prêté serment à la Constitution civile du clergé (Peyron, Documents pour servir..., I, p. 125), reconnut sa faute et s’embarqua sur les côtes de Nevez pour l'Espagne, le 18 Septembre 1792, avec Auffret, vicaire de Mellac (Annales de Bretagne, 1937, p. 104). Le vicaire de Nizon refusa le serment et émigra également en Espagne (Peyron, op. cit., p. 216. — Manuscrit Boissière, p. 209). De 1792 à 1796 les registres de Nizon portent la signature de Louis-Allain Le Bastard de Kerguiffinec, né à Tréguennec en 1772, et promu au sacerdoce par Expilly en 1791. Il signe parfois « curé de Nizon », parfois « officier public ». Ce prêtre jureur, « d’un talent ordinaire, mais d’une vertu rare » (Manuscrit Boissière, p. 116), reconnut son erreur. Dans la soirée du 17 Vendémiaire an VI (8 Octobre 1797), il s’embarqua pour l'Espagne, à Lorient, avec quatorze autres prêtres cornouaillais. Le bâtiment Les Deux Amis les débarqua à Saint-Sébastien six jours plus tard, Le Bastard mourra en Espagne (Daniel Bernard, Documents et notes sur l’histoire religieuse du Finistère sous le Directoire, p. 115-117). Liste non exhaustive des RECTEURS DE NIZON APRÈS LA RÉVOLUTION : En 1804-1805, Jean Guével ; - En 1805-1809, Yves Le Dréau ; - En 1809-1816, Marc Derouet ; - En 1816 (Septembre-Novembre), Le Baill ; - En 1816-1818, Marzin ; - En 1818-1821, Corfa ; - En 1821-1826, Abgrall ; - En 1826-1863, Antoine Kergoat ; - En 1863-1871, François Calvez ; - En 1877-1882, Jean Gilard ; - En 1882-1886, Jean Milin ; - En 1886-1889, Hippolyte Orven ; - En 1889-1899, Joseph Barbou ; - En 1899-1921, François Pernec ; - En 1921-1925, Cyprien Hénaff ; - En 1925, François Jaouen, ... Liste non exhaustive des VICAIRES DE NIZON APRÈS LA RÉVOLUTION : En 1822-1825, J. Normand ; - En 1825-1831, Caudan ; - En 1831-1836, Tilly ; - En 1836-1844, Guéguen ; - En 1844-1845, Riou ; - En 1845-1847, Rouat ; - En 1847-1849, Sibiril ; - En 1847-1852, Normand ; - En 1852-1856, Olivier Rohel ; - En 1856-1861, Pascal Plusquellec ; - En 1861-1864, Jean Paugam ; - En 1864-1867, Olivier Héliez ; - En 1867-1874, Olivier Barazer ; - En 1874-1877, Joseph Nicolas ; - En 1877-1894, Yves Le Moign ; - En 1894, Germain Marchand ; - En 1894-1896, Pierre Fichot ; - En 1896-1900, François Berrou ; - En 1900-1919, Jean-Louis L'Haridon ; - En 1919-1920, Jean-Louis Bozec ; - En 1920, Jérôme Huiban ; - En 1933, P. Bernard, auxiliaire (Archives de l'Evêché).

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Nizon en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Nizon en 1789

".

Voir

![]() "

Les

souhaits des habitants et notables de Nizon en 1789

".

"

Les

souhaits des habitants et notables de Nizon en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de NIZON

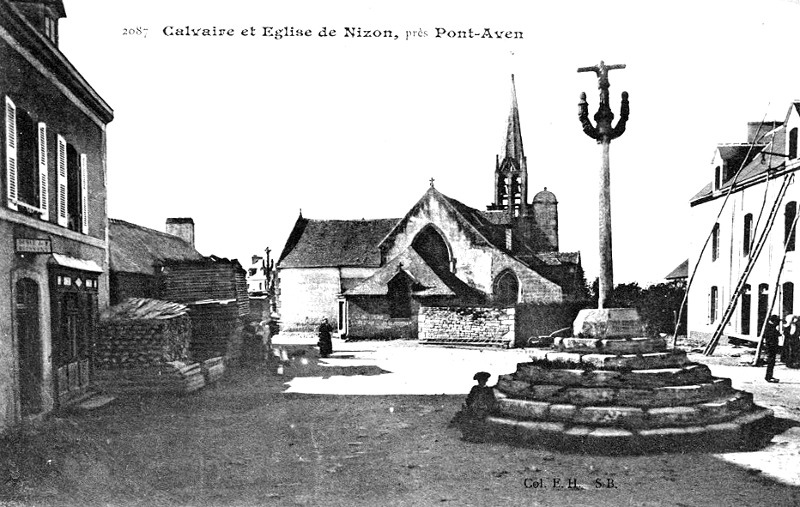

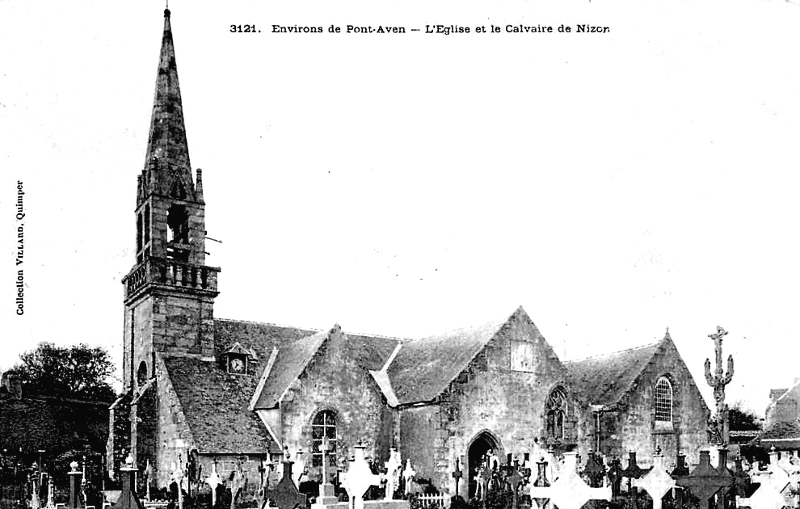

![]() l'église

Saint-Amet (XVI-XVIIIème siècle). L’église, qui est sous le vocable de

saint Amet, moine de Luxeuil et abbé de Remiremont (570-627), porte la

marque du XV-XVIème siècle. Elle fut remaniée au XVIIIème. Le porche

Midi est gothique. A l’intérieur, saint Pierre, dans une niche en bois,

tient une clef en main ; le coq est à ses pieds. L’édifice comporte

trois nefs. Cinq arcades ogivales figurent au bas-côté Nord. La grande fenêtre

du chevet, décorée d’une verrière de 1889, est en forme d’ogive,

ainsi qu’une fenêtre de chaque bas-côté ; les autres sont à plein

cintre. La sacristie a été remaniée en 1886. Quant au clocher il fut

foudroyé dans la nuit du 20 au 21 Janvier 1873. Toute la partie supérieure

s’écroula, et la chute des pierres causa de graves dégâts à la toiture

et à la charpente. La commotion du coup de foudre brisa plusieurs vitraux.

Il fallut démolir le reste du clocher pour en éviter la chute. Le maître-autel

a un double tabernacle. Le tabernacle supérieur, surmonté d’un baldaquin

à colonnettes, et destiné à recevoir le Saint-Sacrement exposé. A droite

et à gauche deux médaillons où figurent des bustes de femmes décorent le

retable de l’autel. De chaque côté du maître-autel, contre la paroi,

apparaissent deux belles niches très ornées, dont les pilastres sont

soutenus par deux anges. Elles encadrent deux remarquables statues. D’une

part, c’est N.-D. du Bon-Secours, portant l'Enfant-Jésus sur un pan de

son manteau, et dominée par le Père Eternel qui, dans un nuage, a les

mains étendues ; d’autre part apparaît saint Amet en ornements

sacerdotaux : au-dessus de lui plane la colombe, symbole de l'Esprit-Saint.

Au collatéral Nord, un petit autel est encadré de deux statues : un

curieux saint Michel, terrassant le dragon, puis un vieil abbé, saint

Gilly. Dans le coin à gauche, l’aigle du vieux lutrin, délaissé depuis

plusieurs années, dresse toujours la tête. — En face de cet autel, des

dalles tumulaires portent des armoiries. Nous y avons reconnu, en mi-parti,

les deux haches des Du Plessix-Nizon. Au haut du collatéral Sud, l’autel

de la Vierge, en partie ancien, apparaît entre deux grandes niches

contenant, l’une, saint Sébastien, percé de flèches, l’autre, saint

Roch avec son chien. Un peu plus bas,. on voit un enfeu et une tombe en

granit. Plus bas encore, c’est l’autel du Sacré-Coeur, avec un vieux

retable à colonnes torses, couronné de fleurs. Au bas du collatéral on

aperçoit un tableau du XVIIème siècle. C’est une fort belle Descente de

croix. On y voit le corps du Sauveur tenu par Nicodème et Joseph d'Arimathie,

tous deux somptueusement vêtus. Accablée de douleur, la Vierge a les mains

en croix. Madeleine, aux longs cheveux, le bras accoudé, la tête dans les

mains, regarde Jésus avec amour. Un disciple assiste la Vierge. Deux femmes

sont là, dont l’une porte une corbeille, l’autre une amphore. Restauré

par H. Schick en 1937, le tableau porte cette inscription : 1670 I – KVDON

RECTEVR. A droite du choeur, contre la muraille, s’offre au regard un

vieux panneau en bois, qui porte dans sa partie supérieure le Christ en

croix, assisté de sa Mère et de saint Jean. Plus bas, c’est un coeur

percé de flèches entre deux tibias croisés et un crâne ; on y lit : P.

M. E. B. 1640. Au haut du panneau un petit médaillon contient ces mots :

CRUX MIHI CERTA SALVE. La dame de Meslien, à qui appartenait la terre de

Penanroz, avait ses armoiries : de gueules à trois fleurs de lis

d’argent, dans la vitre de la chapelle de N.-D. de Pitié, en l’église

de Nizon. Elle possédait, dans la chapelle du Rosaire, une tombe vis-à-vis

de l’autel, timbrée du même blason, et au bas de cette tombe un banc à

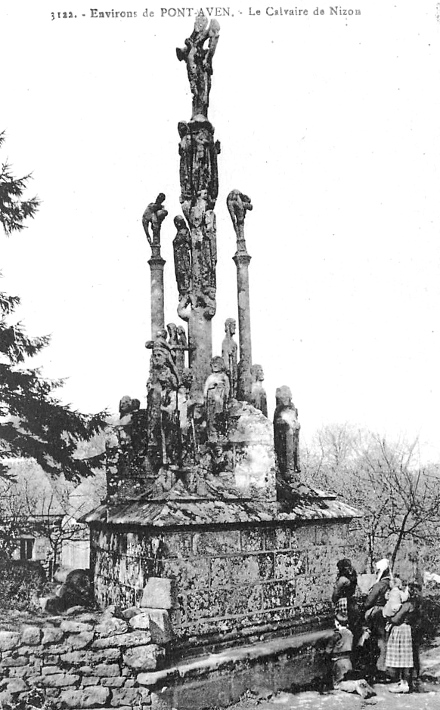

accoudoir (Archives de Penanroz, pièce du 27 Novembre 1699). Au Sud de l’église,

à quelques pas, sur la place où se trouvait le cimetière, désaffecté

depuis 1923, se dresse un vieux calvaire, à fût bosselé. Au côté Est on

aperçoit un buste d’homme portant la Véronique, qui montre la Sainte

Face, puis, plus haut, saint Jean et la Sainte Vierge. Au côté Ouest

c’est un petit autel en granit, puis une Pièta. Les colonnettes qui

encadrent la Mère de douleurs portent saint André avec sa croix et un abbé,

qui peut être saint Amet. Plus haut un buste soutient un Ecce Homo.

Plus haut encore Marie et saint Jean. Ce calvaire fut réparé entre 1882 et

1886, M. Milin étant recteur, M. de La Villemarqué maire (Archives du

diocèse de Quimper et de Léon) ;

l'église

Saint-Amet (XVI-XVIIIème siècle). L’église, qui est sous le vocable de

saint Amet, moine de Luxeuil et abbé de Remiremont (570-627), porte la

marque du XV-XVIème siècle. Elle fut remaniée au XVIIIème. Le porche

Midi est gothique. A l’intérieur, saint Pierre, dans une niche en bois,

tient une clef en main ; le coq est à ses pieds. L’édifice comporte

trois nefs. Cinq arcades ogivales figurent au bas-côté Nord. La grande fenêtre

du chevet, décorée d’une verrière de 1889, est en forme d’ogive,

ainsi qu’une fenêtre de chaque bas-côté ; les autres sont à plein

cintre. La sacristie a été remaniée en 1886. Quant au clocher il fut

foudroyé dans la nuit du 20 au 21 Janvier 1873. Toute la partie supérieure

s’écroula, et la chute des pierres causa de graves dégâts à la toiture

et à la charpente. La commotion du coup de foudre brisa plusieurs vitraux.

Il fallut démolir le reste du clocher pour en éviter la chute. Le maître-autel

a un double tabernacle. Le tabernacle supérieur, surmonté d’un baldaquin

à colonnettes, et destiné à recevoir le Saint-Sacrement exposé. A droite

et à gauche deux médaillons où figurent des bustes de femmes décorent le

retable de l’autel. De chaque côté du maître-autel, contre la paroi,

apparaissent deux belles niches très ornées, dont les pilastres sont

soutenus par deux anges. Elles encadrent deux remarquables statues. D’une

part, c’est N.-D. du Bon-Secours, portant l'Enfant-Jésus sur un pan de

son manteau, et dominée par le Père Eternel qui, dans un nuage, a les

mains étendues ; d’autre part apparaît saint Amet en ornements

sacerdotaux : au-dessus de lui plane la colombe, symbole de l'Esprit-Saint.

Au collatéral Nord, un petit autel est encadré de deux statues : un

curieux saint Michel, terrassant le dragon, puis un vieil abbé, saint

Gilly. Dans le coin à gauche, l’aigle du vieux lutrin, délaissé depuis

plusieurs années, dresse toujours la tête. — En face de cet autel, des

dalles tumulaires portent des armoiries. Nous y avons reconnu, en mi-parti,

les deux haches des Du Plessix-Nizon. Au haut du collatéral Sud, l’autel

de la Vierge, en partie ancien, apparaît entre deux grandes niches

contenant, l’une, saint Sébastien, percé de flèches, l’autre, saint

Roch avec son chien. Un peu plus bas,. on voit un enfeu et une tombe en

granit. Plus bas encore, c’est l’autel du Sacré-Coeur, avec un vieux

retable à colonnes torses, couronné de fleurs. Au bas du collatéral on

aperçoit un tableau du XVIIème siècle. C’est une fort belle Descente de

croix. On y voit le corps du Sauveur tenu par Nicodème et Joseph d'Arimathie,

tous deux somptueusement vêtus. Accablée de douleur, la Vierge a les mains

en croix. Madeleine, aux longs cheveux, le bras accoudé, la tête dans les

mains, regarde Jésus avec amour. Un disciple assiste la Vierge. Deux femmes

sont là, dont l’une porte une corbeille, l’autre une amphore. Restauré

par H. Schick en 1937, le tableau porte cette inscription : 1670 I – KVDON

RECTEVR. A droite du choeur, contre la muraille, s’offre au regard un

vieux panneau en bois, qui porte dans sa partie supérieure le Christ en

croix, assisté de sa Mère et de saint Jean. Plus bas, c’est un coeur

percé de flèches entre deux tibias croisés et un crâne ; on y lit : P.

M. E. B. 1640. Au haut du panneau un petit médaillon contient ces mots :

CRUX MIHI CERTA SALVE. La dame de Meslien, à qui appartenait la terre de

Penanroz, avait ses armoiries : de gueules à trois fleurs de lis

d’argent, dans la vitre de la chapelle de N.-D. de Pitié, en l’église

de Nizon. Elle possédait, dans la chapelle du Rosaire, une tombe vis-à-vis

de l’autel, timbrée du même blason, et au bas de cette tombe un banc à

accoudoir (Archives de Penanroz, pièce du 27 Novembre 1699). Au Sud de l’église,

à quelques pas, sur la place où se trouvait le cimetière, désaffecté

depuis 1923, se dresse un vieux calvaire, à fût bosselé. Au côté Est on

aperçoit un buste d’homme portant la Véronique, qui montre la Sainte

Face, puis, plus haut, saint Jean et la Sainte Vierge. Au côté Ouest

c’est un petit autel en granit, puis une Pièta. Les colonnettes qui

encadrent la Mère de douleurs portent saint André avec sa croix et un abbé,

qui peut être saint Amet. Plus haut un buste soutient un Ecce Homo.

Plus haut encore Marie et saint Jean. Ce calvaire fut réparé entre 1882 et

1886, M. Milin étant recteur, M. de La Villemarqué maire (Archives du

diocèse de Quimper et de Léon) ;

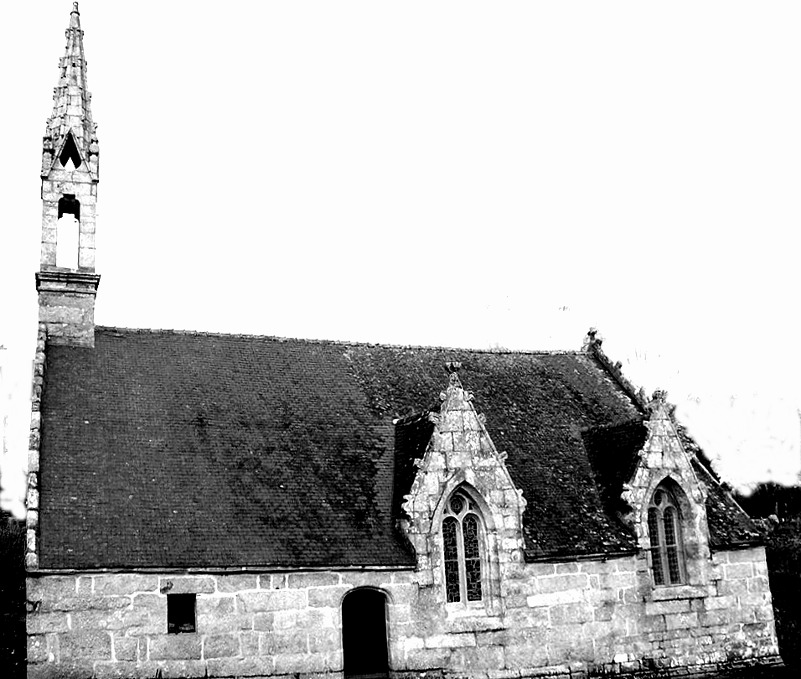

![]() la

chapelle NOTRE-DAME DE KERGORNET. On accède à cette chapelle par un chemin

bien breton, qui déroule ses replis entre les arbres, sur un parcours de

cinq kilomètres. Long de 14 mètres sur 9 de large et tout entier en

pierres de taille, ce sanctuaire, de style flamboyant, comprend une nef et

deux collatéraux, quatre arcades, avec colonnes octogonales, au bas-côté

Nord, trois, avec colonnes rondes, au bas-côté Sud. Au bas du collatéral

Nord un escalier en granit donne accès à une vieille tribune, aux

balustres finement travaillés. La choeur est muni d’une ancienne balustrade en chêne où on lit : G. HVON. A l’une des poutres de la nef

est suspendu un vieux Christ. Le vitrail du chevet porte trois écussons, où

il entre des chevrons et des besants. Le maître-autel possède un

tabernacle agrémenté de petites colonnettes torses. De chaque côté on

voit deux belles niches ; celle de gauche renferme la statue de Notre-Dame

de Kergornet, celle de droite le Père Eternel présentant Jésus en croix.

Il y a quatre autels secondaires ; dans l’un d’eux apparaît sainte

Elisabeth tenant par la main saint Jean-Baptiste, dans un autre, saint

Corentin. Au fond de l’église, une petite chambre contient un banc armorié.

L’écusson formé au 1 de deux croissants entrelacés au 2 d’un pélican

pourrait être en partie celui des du Coing, sieurs de Kerguelen, en Briec,

qui portaient d’or au pélican d’azur ( Note de M. le comte de la

Messelière) (Archives du diocèse de Quimper et de Léon) ;

la

chapelle NOTRE-DAME DE KERGORNET. On accède à cette chapelle par un chemin

bien breton, qui déroule ses replis entre les arbres, sur un parcours de

cinq kilomètres. Long de 14 mètres sur 9 de large et tout entier en

pierres de taille, ce sanctuaire, de style flamboyant, comprend une nef et

deux collatéraux, quatre arcades, avec colonnes octogonales, au bas-côté

Nord, trois, avec colonnes rondes, au bas-côté Sud. Au bas du collatéral

Nord un escalier en granit donne accès à une vieille tribune, aux

balustres finement travaillés. La choeur est muni d’une ancienne balustrade en chêne où on lit : G. HVON. A l’une des poutres de la nef

est suspendu un vieux Christ. Le vitrail du chevet porte trois écussons, où

il entre des chevrons et des besants. Le maître-autel possède un

tabernacle agrémenté de petites colonnettes torses. De chaque côté on

voit deux belles niches ; celle de gauche renferme la statue de Notre-Dame

de Kergornet, celle de droite le Père Eternel présentant Jésus en croix.

Il y a quatre autels secondaires ; dans l’un d’eux apparaît sainte

Elisabeth tenant par la main saint Jean-Baptiste, dans un autre, saint

Corentin. Au fond de l’église, une petite chambre contient un banc armorié.

L’écusson formé au 1 de deux croissants entrelacés au 2 d’un pélican

pourrait être en partie celui des du Coing, sieurs de Kerguelen, en Briec,

qui portaient d’or au pélican d’azur ( Note de M. le comte de la

Messelière) (Archives du diocèse de Quimper et de Léon) ;

![]() la

chapelle de SAINT-SILVESTRE. Cette petite chapelle qui doit être de la

seconde moitié du XVIIème siècle, est mentionnée dans les comptes de

fabrique sous le nom de Saint-Silvestre de 1707 à 1742, de Saint-Servais ou

Kerigazul de 1767 à 1770, de Saint-Silvestre ou Kerigazul de 1771 à 1780

(Archives du diocèse de Quimper et de Léon) ;

la

chapelle de SAINT-SILVESTRE. Cette petite chapelle qui doit être de la

seconde moitié du XVIIème siècle, est mentionnée dans les comptes de

fabrique sous le nom de Saint-Silvestre de 1707 à 1742, de Saint-Servais ou

Kerigazul de 1767 à 1770, de Saint-Silvestre ou Kerigazul de 1771 à 1780

(Archives du diocèse de Quimper et de Léon) ;

![]() la

chapelle NOTRE-DAME DE TRÉMALO. Enfoui sous les arbres qui l’enveloppent

de toutes parts, ce charmant édifice du XVIème siècle, à clocher à

jour, s’élève à l’orée du Bois-d’Amour, à un kilomètre E.N.E. de

Rustéphan. Il comporte trois nefs, et douze arcades gothiques. Les poutres

sont ornées de sablières sculptées. La fenêtre du chevet a encore

quelques restes du vitrail, où figurait un arbre de Jessé. Le maître

autel est encadré de deux statues : Notre-Dame de Trémalo et Saint Etienne

qui porte des cailloux dans sa dalmatique. Un vieux tableau présente le

Christ et deux saintes femmes dont l’une est la Madeleine. La chapelle a

deux autels secondaires. L’un possède les statues de sainte Anne et de

saint Laurent, l’autre celles de saint Corentin et de saint Léger. Au Sud

de la chapelle se dresse une petite croix de granit. Les pardons de N.-D. de

Trémalo ont lieu le dimanche après le 26 Juillet (en l’honneur de sainte

Anne), le 15 Août, et le dimanche après le 8 Septembre (Archives du

diocèse de Quimper et de Léon) ;

la

chapelle NOTRE-DAME DE TRÉMALO. Enfoui sous les arbres qui l’enveloppent

de toutes parts, ce charmant édifice du XVIème siècle, à clocher à

jour, s’élève à l’orée du Bois-d’Amour, à un kilomètre E.N.E. de

Rustéphan. Il comporte trois nefs, et douze arcades gothiques. Les poutres

sont ornées de sablières sculptées. La fenêtre du chevet a encore

quelques restes du vitrail, où figurait un arbre de Jessé. Le maître

autel est encadré de deux statues : Notre-Dame de Trémalo et Saint Etienne

qui porte des cailloux dans sa dalmatique. Un vieux tableau présente le

Christ et deux saintes femmes dont l’une est la Madeleine. La chapelle a

deux autels secondaires. L’un possède les statues de sainte Anne et de

saint Laurent, l’autre celles de saint Corentin et de saint Léger. Au Sud

de la chapelle se dresse une petite croix de granit. Les pardons de N.-D. de

Trémalo ont lieu le dimanche après le 26 Juillet (en l’honneur de sainte

Anne), le 15 Août, et le dimanche après le 8 Septembre (Archives du

diocèse de Quimper et de Léon) ;

![]() la

chapelle de SAINT-MAUDEZ. Cette jolie chapelle remonte au XVIème siècle. De style flamboyant, elle a une

nef et deux collatéraux avec arcades ogivales, et mesure 22 mètres de long

sur 10 mètres de large. Les frises qui courent à l’intérieur de la

chapelle sont ornées de divers sujets sculptés : têtes de cochons, de

crapauds... Celle du côté Nord porte l’inscription : DANIEL GALLOV

RECTEVR DE NIZON. Vers le milieu de l’édifice, une poutre sculptée en

spirales soutient un Christ assisté de la Sainte Vierge et de Saint Jean.

Au fond de la chapelle se trouve une vieille tribune, toute démantelée. Le

maître-autel, dont la table consiste en un monolithe, est encadré de deux

petits autels en pierre. Deux autres autels, également en granit, sont

adossés à des colonnes. On remarque dans le sanctuaire les statues de la

Vierge-Mère, Saint Mandez, Saint Yves, Sainte Madeleine, Saint

Jean-Baptiste, Saint Eloi avec des tenailles. Contre la chapelle, du côté

Midi, un peulven de près de deux mètres gît sur le sol. Un peu plus bas

une vieille maison en ruines. La fontaine de dévotion, maçonnée, se

trouve à 600 mètres environ au Sud de la chapelle. Une autre fontaine,

plus petite, existe à 4 ou 500 mètres au Nord. Le pardon ,de Saint-Maudez

a lieu le dimanche après l'Ascension. Le 24 Juin se célèbre, en l'honneur

de Saint Alar, le pardon des chevaux, qui, jadis, était un pardon de caractère

régional (Archives du diocèse de Quimper et de Léon) ;

la

chapelle de SAINT-MAUDEZ. Cette jolie chapelle remonte au XVIème siècle. De style flamboyant, elle a une

nef et deux collatéraux avec arcades ogivales, et mesure 22 mètres de long

sur 10 mètres de large. Les frises qui courent à l’intérieur de la

chapelle sont ornées de divers sujets sculptés : têtes de cochons, de

crapauds... Celle du côté Nord porte l’inscription : DANIEL GALLOV

RECTEVR DE NIZON. Vers le milieu de l’édifice, une poutre sculptée en

spirales soutient un Christ assisté de la Sainte Vierge et de Saint Jean.

Au fond de la chapelle se trouve une vieille tribune, toute démantelée. Le

maître-autel, dont la table consiste en un monolithe, est encadré de deux

petits autels en pierre. Deux autres autels, également en granit, sont

adossés à des colonnes. On remarque dans le sanctuaire les statues de la

Vierge-Mère, Saint Mandez, Saint Yves, Sainte Madeleine, Saint

Jean-Baptiste, Saint Eloi avec des tenailles. Contre la chapelle, du côté

Midi, un peulven de près de deux mètres gît sur le sol. Un peu plus bas

une vieille maison en ruines. La fontaine de dévotion, maçonnée, se

trouve à 600 mètres environ au Sud de la chapelle. Une autre fontaine,

plus petite, existe à 4 ou 500 mètres au Nord. Le pardon ,de Saint-Maudez

a lieu le dimanche après l'Ascension. Le 24 Juin se célèbre, en l'honneur

de Saint Alar, le pardon des chevaux, qui, jadis, était un pardon de caractère

régional (Archives du diocèse de Quimper et de Léon) ;

![]() la

chapelle SAINT-ANDRÉ. Petite chapelle à trois kilomètres environ du

bourg, dans la direction Ouest (Archives du diocèse de Quimper et de Léon) ;

la

chapelle SAINT-ANDRÉ. Petite chapelle à trois kilomètres environ du

bourg, dans la direction Ouest (Archives du diocèse de Quimper et de Léon) ;

A signaler aussi :

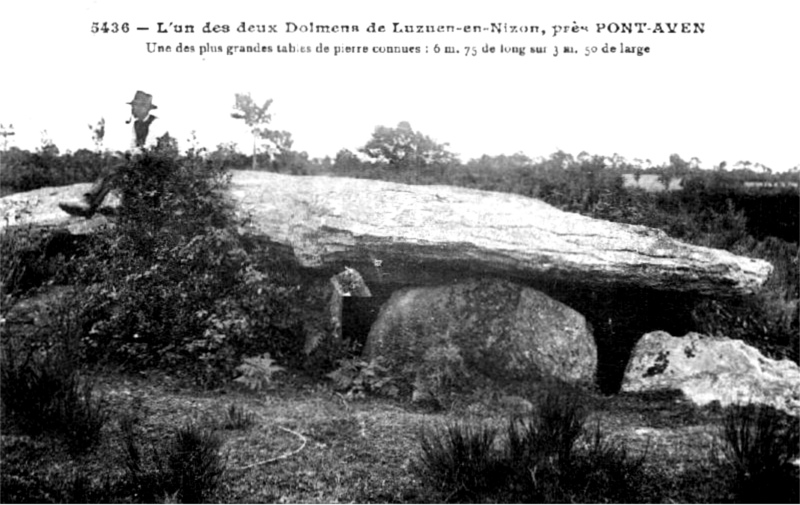

![]() comme

monuments mégalithiques, Flagelle signale en 1876-1877, deux menhirs, neufs

dolmens et une motte (Notes archéologiques sur le département du Finistère,

pp. 37-38). L’un des deux menhirs, près du village de Kerangosquer, vers

la limite de Nevez, a 7 mètres de hauteur ; l’autre, à 150 mètres au

N.-N.-O., mesure 3 m. 40 d’élévation. Deux des dolmens se trouvaient à

5 ou 600 mètres de la chapelle Saint-Maudez ; l’un d’eux fut détruit en 1868.

Près du hameau de Kerroc'h on voit un autre dolmen long de 16 m. 50, mais

mutilé. La motte de Luzuen, située au Nord de ce village, a été démolie

en 1926. Elle avait 8 mètres de hauteur sur 21 de diamètre, avec des

douves de 4 mètres de large sur 2 de profondeur.

comme

monuments mégalithiques, Flagelle signale en 1876-1877, deux menhirs, neufs

dolmens et une motte (Notes archéologiques sur le département du Finistère,

pp. 37-38). L’un des deux menhirs, près du village de Kerangosquer, vers

la limite de Nevez, a 7 mètres de hauteur ; l’autre, à 150 mètres au

N.-N.-O., mesure 3 m. 40 d’élévation. Deux des dolmens se trouvaient à

5 ou 600 mètres de la chapelle Saint-Maudez ; l’un d’eux fut détruit en 1868.

Près du hameau de Kerroc'h on voit un autre dolmen long de 16 m. 50, mais

mutilé. La motte de Luzuen, située au Nord de ce village, a été démolie

en 1926. Elle avait 8 mètres de hauteur sur 21 de diamètre, avec des

douves de 4 mètres de large sur 2 de profondeur.

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de NIZON

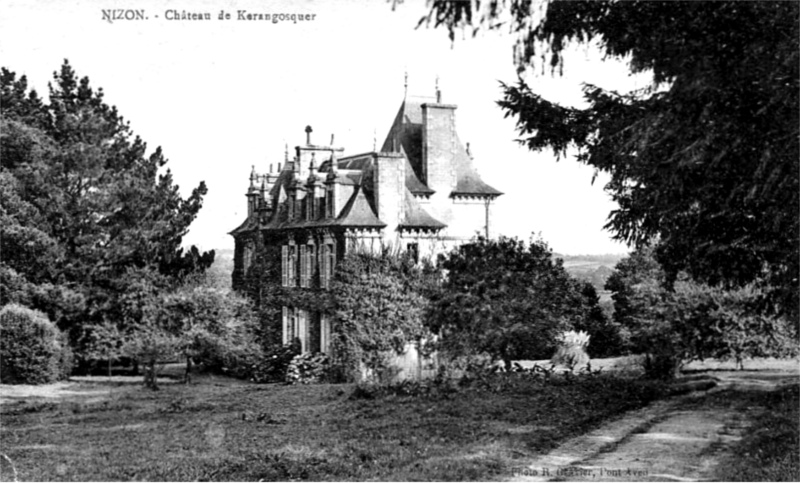

La Réformation de 1426 révèle, dans la paroisse de Nizon, l’existence des manoirs suivants : Le Quenquis ou Plessix ; Kerazret appartenant à Guillaume de la Rue Neuve ; Penboutou possédé par Yvon du Plessix ; Penisquin, à Pierre du Hautbois ; Penalen, à Jehan Penquelen.

Celle de 1536 mentionne quelques autres manoirs, au nombre desquels ligure celui de Rustéphan [Manuscrit de Laubrière, au château de Lesquiffiou, en Pleyber-Christ].

MANOIR DU PLESSIX.

Placé au milieu des bois, entre Pont-Aven et Nizon, ce manoir fut le berceau d’une famille connue depuis 1426, et qui blasonnait d'argent au chêne de sinople englanté d’or, au franc canton de gueules chargé de deux haches d’armes adossées d’argent.

La branche aînée se fondit en 1690 dans Feydeau [Note : D’autres branches ont possédé Missirien en Kerfeunteun et Lezergué en Ergué-Gabéric]. Cette année-là, Marie-Anne, fille et héritière de Georges du Plessix, épousa Charles Feydeau de Saint-Remy, chevalier de Malte. Leur fils Louis-Charles se maria en 1728 avec Marie Briand de Kerc'haro. De cette union naquit Jean-Marie Feydeau, qui épousa en 1774 Marie-Thérèse de Talhouët-Grationnaye. Tous deux donnèrent naissance à Marie-Ursule, qui s’unit, le 9 Novembre 1798, au comte Hersart de la Villemarqué (La Villemarqué, sa vie, ses oeuvres, 1926, pp. 7-11). De ce mariage naquirent huit enfants, dont le plus jeune fut Théodore-Claude-Henri, l’auteur du Barzaz Breiz. Il vit le jour au Plessix-Nizon en 1815, et mourut à l’âge de 80 ans en son manoir de Keransquer, près de Quimperlé. Le Plessix appartient encore en 1935 à la famille de la Villemarqué.

Nota : Plessis (du), en breton Quenquis, sr. dudit lieu, en Nison (ou Nizon), — de Missiriac, en Kerfeunteun, — de Kerfors et de Lizergué, en Ergué-Gabéric. Ancienne extraction. — Huit générations en 1669. — Réformes et montres, de 1426 à 1564, dites paroisses, évêché de Cornouailles. Blason : D'argent, au chêne de sinople, englanté d'or, au franc canton de gueules chargé de 2 haches d'armes d'argent adossées en pal. Yves, vivant en 1427, épouse Marie de Villeblanche. La branche aînée, fondue en 1690 dans Feydeau, puis Hersart ; celle de Missirien dans Autret, et la dernière dans La Marche. C'est à cette maison éteinte qu'appartenait Azou, mariée, vers le milieu du XIIIème siècle, à Helory de Kermartin, dont Yves, surnommé l'Avocat des Pauvres, et qui, canonisé en 1347, est devenu d'abord le patron de l'évêché de Tréguier et ensuite celui de toute la Bretagne [Note : Les ruines du vieux château du Plessis, berceau des du Quenquis, et où naquit Azou, se voyaient encore à la fin du XIXème siècle dans la paroisse de Pommerit-Jaudy (Côtes-d'Armor)].

RUSTÉPHAN.

Le château de Rustéphan fut bâti en 1470 par Jehan du Faou.

Le plan de ce manoir forme un rectangle, dont les grands côtés mesurent approximativement 34 mètres. Au milieu de l’une des façades est une tour ronde qui sert de cage à l’escalier, et au pied de laquelle est la porte d’entrée, à ornements gothiques et à plein cintre. Les fenêtres sont carrées et à meneaux de granit, disposés en croix. La grande salle compte 13 mètres de long sur 8 de large et 7 de hauteur.

Rien dans la disposition des lieux n’annonce comme au Heznant une forteresse. C’est ici, note M. Le Guennec, un grand manoir de plaisance, peut-être un rendez-vous de chasse.

La terre de Rustéphan appartenait en 1426 à Jehan du Faou, auquel son épouse, Tiphaine de Saint-Juzel donna trois enfants, Yves, Raoul, évêque d'Angoulême, puis d'Evreux, et Jean, grand échanson de France. Celui-ci épousa en 1469 Jeanne de la Rochefoucault, dame de Montbazon, en Touraine. De cette union naquit Renée du Faou qui se maria en 1492 avec Louis de Rohan, seigneur de Guéméné. En 1536, les Rohan possèdent encore Rustéphan, mais vers le début du XVIIème siècle le manoir passe, par vente, à Charles de Guerbaron de Pont-Callec. Il échoit ensuite à la famille La Pierre puis aux Euzenou de Kersalaün.

A l'état de ruines en 1794, le vieux château fut vendu nationalement le 8 Juillet 1798.

Les deux paysans acquéreurs démolirent bientôt l'arrière-façade, et employèrent les matériaux à la construction de quelques granges. De 1832 à 1864 l'oeuvre de démolition se poursuivit.

En 1887 une nouvelle brèche fut pratiquée dans les ruines de Rustéphan. Bien vite le Conseil Général et la Société Archéologique du Finistère tentèrent de s’opposer à l'oeuvre de vandalisme ; ce qui n’empêcha pas la façade du manoir de s’écrouler sous le pic et le levier des maçons (Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1887). Depuis 1887, les vieilles ruines sont restées intactes.

On connaît l’émouvante ballade de Geneviève de Rustéphan, recueillie par M. de la Villemarqué dans son Barzaz Breiz. Un jeune paysan du nom de Iannik Flécher, est aimé de Geneviève, fille du seigneur du Faou ; propriétaire de Rustéphan. Elle veut le retenir et l'empêcher de se faire prêtre. Promu au sacerdoce, Iannik passe au manoir pour y inviter à sa nouvelle messe. Cette messe il la commença, sans pouvoir la finir : Geneviève était accourue à l'église et l’avait supplié de laisser le Saint Sacrifice. Recteur de Nizon plus tard, Iannik pleura plus d’une fois sur la tombe de Geneviève.

En Septembre 1937 nous avons recueilli à Nizon, des lèvres de Philomène Burel, âgée de 86, ans, une chanson bretonne relative au manoir de Rustéphan et à Geneviève Naour.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1481 qui s'est tenue à Carhaix les 4 et 5 septembre, revue militaire à laquelle tous les nobles devaient participer munis de l'équipement en rapport avec leur fortune, les nobles suivant de Nizon étaient présents :

![]() Maurice

le Quinquis, représenté par Guillaume son fils, archer en brigandine ;

Maurice

le Quinquis, représenté par Guillaume son fils, archer en brigandine ;

![]() Louis

de la Villeneuve, archer en brigandine.

Louis

de la Villeneuve, archer en brigandine.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1562 qui s'est tenue à Quimper les 15 et 16 mai, les nobles suivants de Nizon apparaissent :

![]() Le

sieur de Kerazret, présent, dict faire corselet et à la fin baillé sa

déclaration ;

Le

sieur de Kerazret, présent, dict faire corselet et à la fin baillé sa

déclaration ;

![]() François

du Plessix, sieur du Plessix, présent, dict faire corselet suivant sa

déclaration ;

François

du Plessix, sieur du Plessix, présent, dict faire corselet suivant sa

déclaration ;

![]() Christophe

de la Roche, présent, dict qu'il est sous l'esdict.

Christophe

de la Roche, présent, dict qu'il est sous l'esdict.

© Copyright - Tous droits réservés.