|

Bienvenue chez les Parcéens |

PARCE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Fougères

La commune de

Parcé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PARCE

Parcé vient du romain "Parcius".

La paroisse de Parcé, qui dépend de l'ancien évêché de Rennes, existe dès le XIIIème siècle. Le territoire de Parcé relève alors de la châtellenie de Châtillon-en-Vendelais, propriété des barons de Vitré.

En 1254, Guillaume Soubric, seigneur de Larchapt, acheta de Geoffroy de Malenoë, dans le fief du sire de Châtillon, certaines portions des dîmes de la paroisse de Parcé, « quasdam porciones in decima parrochie de Parraceio », ce qu'il fit avec l'assentiment de Jean, doyen de Vendel, et du recteur de Parcé, dont le nom n'est point inscrit dans la charte, « cum assensu persone de Parraceio ». Mais Jean Gicquel, évêque de Rennes, exigea que le seigneur de Larchapt employât cette dîme à la fondation du prieuré de la Dauphinaye, en Romagné, ce qui fut exécuté (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 19) ; aussi voyons-nous plus tard le prieur de la Dauphinaye percevoir 19 mines de grain sur les dîmes de Parcé. Ainsi, dès le XIIIème siècle Parcé existait comme paroisse, et il est bien probable qu'elle remontait déjà à une époque assez reculée (Pouillé de Rennes).

D'après M. Maupillé, la cure de Parcé était encore à la fin du XVIème siècle à la présentation alternative du chantre et du scholastique de Rennes, mais elle était revenue à l'ordinaire dans les premières années du siècle suivant. En 1790, le recteur de Parcé, M. Le Saulnier, déclara jouir du presbytère et de son pourpris, estimés 74 livres de rente, et d'une portion de dîmes valant 2100 livres ; c'était donc un revenu brut de 2174 livres, dont il fallait déduire les charges, telles qu'entretien d'un vicaire, décimes, etc. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).

Il existe en Parcé un village appelé l'Abbaye, formant au XVIème siècle une terre noble ; ce devait être à l'origine le bien de quelque monastère dont le nom demeure oublié (Pouillé de Rennes).

On rencontre les appellations suivantes : Parochia de Parraceio (en 1254), Parciacum, Pareceyum (en 1516), Paracé (en 1579).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Parcé : Jacques Boursault (il résigna en 1570). Pierre Bazin (il résigna en 1571). Julien Le Long (il résigna en 1588). Pierre Alléaume (il résigna en 1595 et devint recteur de Saint-Etienne de Rennes). Jean Martin (il fut pourvu le 9 février 1596). Michel Blanchard (1598-1610). Jean Avignon (en 1614 et 1636). Noël du Houx (décédé le 20 mars 1653, il fut inhumé dans l'église). François Le Marchand (sieur des Tullayes, recteur en 1654, décédé à Alençon le 4 septembre 1661, il fut inhumé dans l'église Notre-Dame de cette ville). Pierre Nepveu (il prit possession le 6 janvier 1662). Pierre Poissonnet (il succéda au précédent dès la même année 1662 ; décédé âgé de soixante-huit ans, le 17 mars 1680). Amaury Amice (1681-1685). Pierre Tartroux (il ne gouverna que quelques mois en 1685). Michel Piau (pourvu en 1685, décédé le 29 août 1697, il fut inhumé dans l'église). Ambroise Piau (prêtre du Mans, chapelain de Saint-Tugdual de Laval, il fut pourvu en 1697 ; décédé en 1721). Jean Geslin (prêtre de Parcé, pourvu le 20 juillet 1721, il prit possession le 10 janvier 1722 ; décédé le 13 novembre 1723 et inhumé dans le cimetière). Jean Auger (prêtre du Mans, il fut pourvu le 19 juin 1724 ; décédé âgé de cinquante-huit ans, le 14 mai 1751, et inhumé dans le cimetière). Fiacre Lendormy (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 25 juillet 1751 ; décédé en 1783 et inhumé dans l'église). Julien Le Saulnier (pourvu le 13 novembre 1783, il gouverna jusqu'à la Révolution). Jean-François-Anne Deshays (1803-1805). Julien Berthelot (1805, décédé en 1841). Joseph Turmel (1841, décédé en 1865). Victor Berthelot (à partir de 1865), .......

Voir

![]() "

Cahier

de doléances de Parcé en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Parcé en 1789

".

Voir

![]() "

Origines

de la paroisse de Parcé

".

"

Origines

de la paroisse de Parcé

".

Voir

![]() " Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Parcé

".

" Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Parcé

".

![]()

PATRIMOINE de PARCE

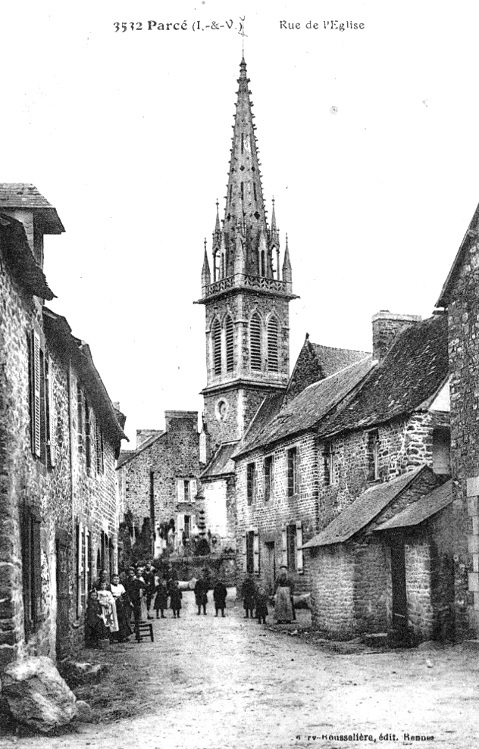

![]() l'église

Saint-Pierre (XVI-XIXème siècle). Dédiée à saint Pierre, apôtre, l'église

de Parcé se composait naguère d'une seule nef construite vers la fin du

XVème ou début du XVIème siècle et terminée par un chevet droit ouvert

d'une petite fenêtre flamboyante ; la porte méridionale, de même style

ogival fleuri, est assez jolie. Un arc triomphal en ogive séparait jadis la

nef du choeur. Mais en 1849 on donna la forme d'une croix à l'édifice en

construisant deux chapelles, ce qui fit disparaître cette arcade centrale ;

l'on releva même ensuite presque entièrement la nef, qui vient d'être

terminée par une tour en 1879. Ces nouvelles constructions sont de style

ogival correspondant à celui du chevet. Le maître-autel, surmonté d'un

beau retable en pierre et marbre de style renaissance, fut construit en

1668, et la première pierre en fut placée par Jacques de Farcy, seigneur

de Mué et de la Ville-Dubois, qui y fit graver ses armoiries. Plus tard, on

releva en 1736 les deux autels de Notre-Dame et de Saint-Etienne, qui

accompagnaient l'arc triomphal, étant placés au haut de la nef ; leurs

premières pierres furent également posées par Jacques-René de Farcy,

seigneur de Mué et de la Ville-Dubois, et Charlotte de Farcy, sa soeur. C'était,

en effet, au seigneur de Malenoë et de Mué qu'appartenaient les prééminences de l'église de Parcé. Ce

seigneur avait dans le choeur, du côté de l'évangile, son banc et son

enfeu ; c'est là que fut inhumé en 1743 Jacques-René de Farcy, près du

coeur de sa femme, Marie de Farcy, décédée en 1731, et dont le corps

avait été transféré à Laval. Aussi voyait-on dans cette église, sculptées

dès 1603, les armoiries des sires de Malenoë : d'argent à trois aiglons d'azur becqués et membrés d'or, et plus

tard celles des de Farcy d'or fretté d'azur de six pièces, au chef de

gueules. Mais si le seigneur de Malenoë pouvait être considéré comme fondateur et prééminencier de l'église de

Parcé, la supériorité n'en appartenait pas moins au sire de Châtillon-en-Vendelais

; c'est pourquoi en 1603 s'y trouvait, au-dessus des armoiries du sire de

Malenoë, le blason du baron de Vitré, seigneur de Châtillon : de gueules au lion

contourné et couronné d'argent. D'ailleurs, tout l'édifice était

ceint d'une litre, et l'on remarquait naguère encore plusieurs pierres

ayant autrefois porté des écussons. Vis-à-vis l'enfeu des seigneurs de Mué

se trouvaient dans le choeur, du côté de l'épître, le banc et l'enfeu

des seigneurs de Vauhoudin. Enfin, dans la même église, était l'enfeu des

seigneurs de la Villorée. La famille Leziart posséda pendant les trois

derniers siècles le Vauhoudin, et au XVIIIème siècle la Villorée, précédemment

à la famille de Servaude. Avant la reconstruction de la tour, un banc de pierre faisant corps avec la

muraille se déployait extérieurement à la façade occidentale, des deux côtés

de la porte, et se prolongeait le long de la côtière méridionale jusqu'à

la rencontre de la petite porte dont nous avons parlé (M. Maupillé,

Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères). En 1737 fut

érigée en l'église de Parcé la confrérie du Saint-Nom de Jésus, pour

laquelle le pape Clément XII accorda des indulgences (Pouillé de Rennes).

La nef et le chœur de l'église de Parcé datent du XVIème

siècle. Le transept et la sacristie datent de 1845-1849. Le clocher, oeuvre

de l'architecte Gelly, date de 1878-1887. Le retable du maître-autel date du XVII-XIXème siècle : il

présente les armes de la famille de Farcy seigneurs de Mué de 1655 à

1789. Les autels latéraux (1736) sont l'oeuvre de Jean-Antoine Denmat,

sculpteur à Rennes. La sainte table a été forgée en 1788 par Charles

Garnier, maître-serrurier à Fougères. L'église se composait autrefois

d'une simple nef du XVème siècle avec un chevet droit. Deux chapelles y

ont été ajoutées en 1849 et la nef fut refaite presque en entier. On

voyait jadis à l'entrée du choeur une arcade en arc brisé qui fut

détruite en 1849. On voyait dans l'église les armes des seigneurs de

Malenoë, surmontées de celles des seigneurs de Châtillon-en-Vendelais.

L'église était autrefois entourée d'une litre et on y voyait les armes

des barons de Vitré seigneurs de Châtillon-en-Vendelais, celles de la

famille Malenoë en Saint-Christophe-des-Bois et des seigneurs de Mué. Les

seigneurs de Malenoë et de Mué possédaient un enfeu du côté nord du

choeur ; celui des seigneurs du Vau-Houdin (ou Vauhoudin) étaient vis-à-vis ; les

seigneurs de la Villorée en possédaient un dans l'église ;

l'église

Saint-Pierre (XVI-XIXème siècle). Dédiée à saint Pierre, apôtre, l'église

de Parcé se composait naguère d'une seule nef construite vers la fin du

XVème ou début du XVIème siècle et terminée par un chevet droit ouvert

d'une petite fenêtre flamboyante ; la porte méridionale, de même style

ogival fleuri, est assez jolie. Un arc triomphal en ogive séparait jadis la

nef du choeur. Mais en 1849 on donna la forme d'une croix à l'édifice en

construisant deux chapelles, ce qui fit disparaître cette arcade centrale ;

l'on releva même ensuite presque entièrement la nef, qui vient d'être

terminée par une tour en 1879. Ces nouvelles constructions sont de style

ogival correspondant à celui du chevet. Le maître-autel, surmonté d'un

beau retable en pierre et marbre de style renaissance, fut construit en

1668, et la première pierre en fut placée par Jacques de Farcy, seigneur

de Mué et de la Ville-Dubois, qui y fit graver ses armoiries. Plus tard, on

releva en 1736 les deux autels de Notre-Dame et de Saint-Etienne, qui

accompagnaient l'arc triomphal, étant placés au haut de la nef ; leurs

premières pierres furent également posées par Jacques-René de Farcy,

seigneur de Mué et de la Ville-Dubois, et Charlotte de Farcy, sa soeur. C'était,

en effet, au seigneur de Malenoë et de Mué qu'appartenaient les prééminences de l'église de Parcé. Ce

seigneur avait dans le choeur, du côté de l'évangile, son banc et son

enfeu ; c'est là que fut inhumé en 1743 Jacques-René de Farcy, près du

coeur de sa femme, Marie de Farcy, décédée en 1731, et dont le corps

avait été transféré à Laval. Aussi voyait-on dans cette église, sculptées

dès 1603, les armoiries des sires de Malenoë : d'argent à trois aiglons d'azur becqués et membrés d'or, et plus

tard celles des de Farcy d'or fretté d'azur de six pièces, au chef de

gueules. Mais si le seigneur de Malenoë pouvait être considéré comme fondateur et prééminencier de l'église de

Parcé, la supériorité n'en appartenait pas moins au sire de Châtillon-en-Vendelais

; c'est pourquoi en 1603 s'y trouvait, au-dessus des armoiries du sire de

Malenoë, le blason du baron de Vitré, seigneur de Châtillon : de gueules au lion

contourné et couronné d'argent. D'ailleurs, tout l'édifice était

ceint d'une litre, et l'on remarquait naguère encore plusieurs pierres

ayant autrefois porté des écussons. Vis-à-vis l'enfeu des seigneurs de Mué

se trouvaient dans le choeur, du côté de l'épître, le banc et l'enfeu

des seigneurs de Vauhoudin. Enfin, dans la même église, était l'enfeu des

seigneurs de la Villorée. La famille Leziart posséda pendant les trois

derniers siècles le Vauhoudin, et au XVIIIème siècle la Villorée, précédemment

à la famille de Servaude. Avant la reconstruction de la tour, un banc de pierre faisant corps avec la

muraille se déployait extérieurement à la façade occidentale, des deux côtés

de la porte, et se prolongeait le long de la côtière méridionale jusqu'à

la rencontre de la petite porte dont nous avons parlé (M. Maupillé,

Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères). En 1737 fut

érigée en l'église de Parcé la confrérie du Saint-Nom de Jésus, pour

laquelle le pape Clément XII accorda des indulgences (Pouillé de Rennes).

La nef et le chœur de l'église de Parcé datent du XVIème

siècle. Le transept et la sacristie datent de 1845-1849. Le clocher, oeuvre

de l'architecte Gelly, date de 1878-1887. Le retable du maître-autel date du XVII-XIXème siècle : il

présente les armes de la famille de Farcy seigneurs de Mué de 1655 à

1789. Les autels latéraux (1736) sont l'oeuvre de Jean-Antoine Denmat,

sculpteur à Rennes. La sainte table a été forgée en 1788 par Charles

Garnier, maître-serrurier à Fougères. L'église se composait autrefois

d'une simple nef du XVème siècle avec un chevet droit. Deux chapelles y

ont été ajoutées en 1849 et la nef fut refaite presque en entier. On

voyait jadis à l'entrée du choeur une arcade en arc brisé qui fut

détruite en 1849. On voyait dans l'église les armes des seigneurs de

Malenoë, surmontées de celles des seigneurs de Châtillon-en-Vendelais.

L'église était autrefois entourée d'une litre et on y voyait les armes

des barons de Vitré seigneurs de Châtillon-en-Vendelais, celles de la

famille Malenoë en Saint-Christophe-des-Bois et des seigneurs de Mué. Les

seigneurs de Malenoë et de Mué possédaient un enfeu du côté nord du

choeur ; celui des seigneurs du Vau-Houdin (ou Vauhoudin) étaient vis-à-vis ; les

seigneurs de la Villorée en possédaient un dans l'église ;

![]() le

manoir (XVIIème siècle), situé au lieu-dit Les Dérouairies. Ce manoir

est restauré aux XIXème et XXème siècles. Le

manoir des Dérouairies ou Drouairies est la propriété successive des

familles de Taillis, Le Veneur (en 1513), le Gouverneur (en 1540), Morel

(avant 1672), Hubaudière (en 1672), du Ronceray (vers 1738 et en 1783) ;

le

manoir (XVIIème siècle), situé au lieu-dit Les Dérouairies. Ce manoir

est restauré aux XIXème et XXème siècles. Le

manoir des Dérouairies ou Drouairies est la propriété successive des

familles de Taillis, Le Veneur (en 1513), le Gouverneur (en 1540), Morel

(avant 1672), Hubaudière (en 1672), du Ronceray (vers 1738 et en 1783) ;

![]() la

métairie (XVIème siècle), située au lieu-dit La Regrette ;

la

métairie (XVIème siècle), située au lieu-dit La Regrette ;

![]() le

portail du presbytère de Parcé (1712), situé 11 rue du Porche. On y

trouve l'inscription "Fait par Nicolas le 1712 Mee" ;

le

portail du presbytère de Parcé (1712), situé 11 rue du Porche. On y

trouve l'inscription "Fait par Nicolas le 1712 Mee" ;

A signaler aussi :

![]() la

motte située au lieu-dit Champassault ;

la

motte située au lieu-dit Champassault ;

![]() l'ancien

manoir de Mué, situé route de Javené. Le manoir primitif se trouvait situé

au bas du bois de Mont-Belleux en Luitré. La chapelle privée a été

reconstruite en 1834. Cette chapelle, dédiée à Sainte-Anne, dépendait du

manoir de Mué. En 1795, François Gavard, ancien vicaire à Parcé, caché

dans la paroisse, essaya de rétablir le culte dans ce sanctuaire, n'osant

le faire dans l'église paroissiale. Plus tard, ce confesseur de la foi fut

arrêté et fusillé le 25 mai 1799. Une nouvelle chapelle fut bénite à Mué

le 6 août 1834 par M. Gaultier, recteur de Saint-Léonard de Fougères.

(Pouillé de Rennes). Il subsiste un puits intéressant. Près du manoir se

voit la Butte à Madame. C'était une châtellenie exerçant au bourg de

Parcé un droit de haute justice. Propriété successive des familles de

Saint-Didier seigneurs de la Haye de Torcé (en 1408), du Bouschet seigneurs

de la Haye de Torcé (en 1431 et en 1542), de Québriac, du Guémadeuc (vers

1553), de Farcy seigneurs de Paisnel (en 1655 et en 1789), Durand de la Béduaudière ;

l'ancien

manoir de Mué, situé route de Javené. Le manoir primitif se trouvait situé

au bas du bois de Mont-Belleux en Luitré. La chapelle privée a été

reconstruite en 1834. Cette chapelle, dédiée à Sainte-Anne, dépendait du

manoir de Mué. En 1795, François Gavard, ancien vicaire à Parcé, caché

dans la paroisse, essaya de rétablir le culte dans ce sanctuaire, n'osant

le faire dans l'église paroissiale. Plus tard, ce confesseur de la foi fut

arrêté et fusillé le 25 mai 1799. Une nouvelle chapelle fut bénite à Mué

le 6 août 1834 par M. Gaultier, recteur de Saint-Léonard de Fougères.

(Pouillé de Rennes). Il subsiste un puits intéressant. Près du manoir se

voit la Butte à Madame. C'était une châtellenie exerçant au bourg de

Parcé un droit de haute justice. Propriété successive des familles de

Saint-Didier seigneurs de la Haye de Torcé (en 1408), du Bouschet seigneurs

de la Haye de Torcé (en 1431 et en 1542), de Québriac, du Guémadeuc (vers

1553), de Farcy seigneurs de Paisnel (en 1655 et en 1789), Durand de la Béduaudière ;

![]() l'ancien

manoir du Vau-Houdin, situé route de Luitré. Propriété successive des

familles de Crochenne (en 1513), Léziart seigneurs de la Bodinière (vers

1529), de Vallois seigneurs de Villiers (en 1760). On voit près du manoir une motte ;

l'ancien

manoir du Vau-Houdin, situé route de Luitré. Propriété successive des

familles de Crochenne (en 1513), Léziart seigneurs de la Bodinière (vers

1529), de Vallois seigneurs de Villiers (en 1760). On voit près du manoir une motte ;

![]() le

manoir de la Pierre, situé route de Châtillon-en-Vendelais. Propriété de

la famille Servaude en 1590 et en 1654 ;

le

manoir de la Pierre, situé route de Châtillon-en-Vendelais. Propriété de

la famille Servaude en 1590 et en 1654 ;

![]() l'ancien

manoir de la Mussonnière, situé route de Billé. Propriété successive

des familles de la Villéon (en 1513), de Servaude (en 1546), Léziart (au début

du XVIIème siècle et en 1730) ;

l'ancien

manoir de la Mussonnière, situé route de Billé. Propriété successive

des familles de la Villéon (en 1513), de Servaude (en 1546), Léziart (au début

du XVIIème siècle et en 1730) ;

![]() l'ancien

manoir de la Villorée ou de Villeroy, situé route de Billé. Propriété

de la famille de Servaude en 1504, puis de la famille Léziart seigneurs du

Chantier vers 1658 et en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Villorée ou de Villeroy, situé route de Billé. Propriété

de la famille de Servaude en 1504, puis de la famille Léziart seigneurs du

Chantier vers 1658 et en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir du Plessis-Hardy, situé route de Billé. Propriété successive des

familles Hardy (en 1440 et en 1613), de Gennes (en 1664), de Mathurine

Geffrard veuve de Bernard Grout sieur de la Corderie (en 1710) et de la

famille de Farcy seigneurs de Mué en 1789 ;

l'ancien

manoir du Plessis-Hardy, situé route de Billé. Propriété successive des

familles Hardy (en 1440 et en 1613), de Gennes (en 1664), de Mathurine

Geffrard veuve de Bernard Grout sieur de la Corderie (en 1710) et de la

famille de Farcy seigneurs de Mué en 1789 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PARCE

La terre seigneuriale de Mué relevait de celle de Malenoë, en Saint-Christophe-des-Bois; cette dernière appartint du XIème au XVIIème siècle à la famille de Malenoë, puis à la famille de Farcy, qui la possède encore au XIXème siècle.

Voir

![]() "

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Parcé

".

"

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Parcé

".

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Parcé" :

- Pierre de Servaude : "Pierre de Servaude Villorée se présente monté et armé en estat d'archer pour il et Thébaud de Servaude son adjoinct. Et sont tout deux présentz et confessent tenir environ sept vigntz livres tournois de rente. Et a faict ledict Pierre de Servaude le serment comme les précédans. Et supplye des adjoinctz leur estre bailléz. De quoy leur sera faict raison".

- Guillaume Hardy : "Guillaume Hardy seigneur du Plesseix se présente monté et armé en estat d'archer pour luy et Jehan de Servaude et Marguerite Salmon ses adjoinctz. Et supplye leur estre pourveu d'ajoinctz. Et vériffie Hardy son revenu noble ne valloir que doze livres de rente. Et celuy Jehan de Servaude cy présent a vériffié par serment le sien valloir trante cinq livres de rente. Et a celuy Hardy faict le serment".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.