|

Bienvenue chez les Péaulais |

PEAULE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Questembert

La commune de Péaule ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PEAULE

Péaule vient du breton « Plebs Gablab » (le peuple la cour).

Péaule est une ancienne paroisse primitive qui englobait, semble-t-il autrefois, le territoire de Limerzel. Au Moyen Age, Péaule fait partie du comté de Rochefort.

Péaule dépend, en 1677, du fief de René Eustache de Lys. De 1790 à 1801, Péaule devient chef-lieu de canton avec Noyal, Marzan et Le Guerno comme dépendances. Après le débarquement manqué d'émigrés à Quiberon en juillet 1795, 22 chouans originaire de la paroisse de Péaule sont exécutés.

On rencontre les appellations suivantes : Plebs Gablab, Plebe Gabela, Plebs Gavele, Plebe Gauele, Plegauele, Ploeaule (en 1454), Pléausle (en 1481), Ploeaulle (en 1427, en 1464), Peaulle (en 1477), Pliaulle (en 1536).

Note : Cette belle et vaste paroisse de Péaule confine à la Vilaine. Elle est limitée au nord par Limerzel, à l'ouest par Le Guerno, au sud par Marzan, à l'est par la Vilaine et par Béganne. Sa superficie est de 3922 hectares, dont un tiers est sous culture, un tiers sous landes, et le reste sous prairies, bois, etc. En 1891, la population est de 2453 habitants. Le bourg est à 13 kilomètres de Questembert et à 36 de Vannes. Les Celtes ont occupé ce territoire, car on y a trouvé une hache en diorite calcarifère, qui figure au musée sous le N° 375. Il est donc probable qu'il y a eu là un dolmen détruit, et il est à présumer que les landes assez considérables de ce canton en recèlent d'autres qui n'ont pas été signalés. Les Romains sont venus à leur tour, et ont laissé au village du Château, sur les bords de la Vilaine, un camp assez important. Au moulin de la Salle, se trouvent aussi des ruines antiques dont l'âge est à fixer. Les Bretons, de leur côté, envoyèrent de nombreuses colonies dans ce pays, comme le prouvent le nom des villages de Kerdudal, Kergristien, Kerodo, Kerdoret, Keruél, Lescuit, Quistinic, Coetfau, Coetquel, etc., etc. Les Normands, à la fin du IXème siècle et au commencement du Xème, massacrèrent ou chassèrent un grand nombre d'habitants de ces parages, en sorte que les Bretons, restés dans le pays ou revenus après la tourmente, se trouvèrent en minorité et finirent par adopter la langue française, la seule parlée aujourd'hui à Péaule. A la restauration religieuse du XIème siècle, cette paroisse devint le centre d'un doyenné rural comprenant Ambon, Arzal, Berric, Billiers, Caudan, Larré, Lauzach, Limerzel, Malansac, Marzan, Muzillac, Noyal-Muzillac, Péaule, Pluherlin et Questembert, en tout quinze paroisses. Le doyen de Péaule avait, comme les autres doyens, la surveillance du clergé de son territoire, et il a pu avoir, à l'origine, une officialité comme le doyen de Mendon. Il avait, dans tous les cas, le droit de visiter les paroisses de son canton et de percevoir une redevance en argent à cette occasion. Péaule s'écrivait jadis, et encore en 1387, Pléaule. Ne pourrait-on pas y voir les mots latins plebs aulœ, le peuple ou la paroisse de la cour ? — Mais de quelle cour s'agirait-il ? — Peut-être du presbytère actuel dont l'architecture et les proportions rappellent les châteaux du moyen-âge, et qui a pu être habité, au moins passagèrement, par les comtes souverains de Broérech, ou par d'autres puissants seigneurs (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

![]()

PATRIMOINE de PEAULE

![]() l'église Saint-Gaudence

ou Saint-Gaudens (XVIème, XIXème et XXème siècles). Il existe dès 1025,

une église dédiée à saint Gaudence (évêque de Brescia) et édifiée par les seigneurs de Fescal,

Kerthomas, Coëtguel. Ces derniers y

avaient leur enfeu. Le chevet de l'église actuelle (édifiée au XIXème

siècle) date du XVIème siècle. L’église est reconstruite

au XIXème siècle. Le clocher, détruit par une tempête en 1900, est reconstruit en 1911. Le tabernacle du maître-autel, actuellement situé dans

les fonts baptismaux, est dominé par une représentation en bois de saint Gaudence ;

l'église Saint-Gaudence

ou Saint-Gaudens (XVIème, XIXème et XXème siècles). Il existe dès 1025,

une église dédiée à saint Gaudence (évêque de Brescia) et édifiée par les seigneurs de Fescal,

Kerthomas, Coëtguel. Ces derniers y

avaient leur enfeu. Le chevet de l'église actuelle (édifiée au XIXème

siècle) date du XVIème siècle. L’église est reconstruite

au XIXème siècle. Le clocher, détruit par une tempête en 1900, est reconstruit en 1911. Le tabernacle du maître-autel, actuellement situé dans

les fonts baptismaux, est dominé par une représentation en bois de saint Gaudence ;

Nota 1 : L'église paroissiale est dédiée à saint Gaudens ou Gaudence, dont la fête se célèbre le 25 octobre. Elle n'offre rien de particulier. Les chapelles latérales sont sous les vocables de la sainte Vierge, de la Vraie-Croix et de sainte Anne. Les seigneurs de Coesquel avaient leur enfeu prohibitif dans l'une de ces chapelles, ceux de Kerthomas dans une autre et ceux de Fescal dans la troisième. On y voyait aussi l'autel de saint Jean, supprimé depuis, et celui de saint Roch, qui a changé de titulaire. Les chapelles publiques étaient : — 1° Saint-Jean-Baptiste, au village du Temple, ancien établissement des Templiers, passée ensuite aux chevaliers de Saint-Jean, et appelée souvent le temple de Fescal. La chapelle, aujourd'hui délaissée, présente à l'ouest une porte ogivale simple, et à l'est une fenêtre à trilobes et quatre feuilles. Un aveu de 1644 constate que le commandeur de Carentoir n'y avait aucune maison, et ne jouissait que du tiers des oblations, de la dîme à la 11ème gerbe sur quelques terres, et d'une rente de 24 sous : tout le revenu pouvait valoir six livres. Il passa ensuite à l'abbaye de Prières. A peu de distance de la chapelle on voit une ancienne croix de pierre, de forme ordinaire, et à côté deux pierres tombales, grossièrement taillées, ayant chacune 1 m. 30 de long sur 0 m. 40 de large ; chacune d'elles est accompagnée à ses extrémités de deux pierres debout, peu élevées et aussi grossièrement travaillées. Il existe sur ces tombes deux légendes différentes : suivant l'une, ce seraient celles de deux Templiers ; suivant l'autre, celles de deux personnages, l'un catholique et l'autre protestant, qui se seraient tués mutuellement en se battant en duel en cet endroit. — 2° Saint-Corneille, chapelle située au sud-est. — 3° Saint-André, vers l'est, près du pont de l'Etier. — 4° Saint-Leufroy, au nord-est. — 5° Sainte-Madeleine, près du bourg, servant jadis aux cordiers. Les frairies correspondaient en partie aux chapelles ; on trouvait en 1756 : le Temple, Kerhuel, le pont de l'Etier, Saint-Leufroy, et Pont-Saillant, sans compter le bourg. Les chapellenies étaient celles de : — 1° Louis Jollivet, prêtre, fondée en 1659, à raison d'une messe par semaine à l'autel de Saint-Jean ; — 2° Grégoire Suays, fondée à l'autel de Saint-Jean, et dotée de terres au village de Kervily ; — 3° Jean Caignard, prêtre, chargée d'une messe, chaque vendredi, à l'autel de la Sainte-Vierge et dotée au bourg ; — 4° Jean Guillo, prêtre du village de Belon, chargée d'une messe par semaine et dotée d'une rente en grains ; — 5° Dagaud, desservie également dans l'église paroissiale et dotée de quelques immeubles. Le presbytère, siège de l'ancien doyenné, est à un kilomètre à l'est du bourg. Les murs garnis de créneaux, le portail en plein-cintre, la cour rectangulaire et dallée, une tourelle polygonale en lierre dans un angle, des portes et des fenêtres de la renaissance, de vastes appartements, lui donnent un aspect seigneurial. Dans la salle du synode, une cheminée, dont le chambranle mesure 2 m. 45, présente cette inscription en capitales romaines : (Anno) M. D. XXXIIII. Jo. Danielo. archidiaconus. Veneten. decanus. a. fundam. restaura(vit). Une inscription analogue se voit sur une cheminée extérieure. Le doyen avait la dîme de sa paroisse à la 33ème gerbe, sa part du casuel et des oblations et la jouissance du presbytère et de ses vastes dépendances. En 1756, son revenu net était évalué à 1800 livres. Non loin du presbytère, au village de Belon, se trouve une croix de 1542, à double traverse d'égale longueur, malheureusement mutilée. On y voit un écusson écartelé aux 1er et au 4ème à une fleur de lis, et aux 2ème et 3ème à une merlette, et plus loin, l'inscription en capitales romaines : A mes affaires, Dieu y soit. Il y a un bac sur la Vilaine, au Port-ès-Gerbes. Ce passage donna jadis lieu à bien des contestations, parce qu'il faisait concurrence à celui de Guédas, en Marzan, qui appartenait à l'abbaye de Prières. Péaule dépendait de la sénéchaussée de Vannes. En 1790, il fut érigé en commune et même en chef-lieu de canton avec Marzan, Le Guerno et Noyal, comme dépendances, et englobé dans le district de la Roche-Bernard, département du Morbihan. En 1791, M. Dequily, son doyen, refusa le serment schismatique et partit l'année suivante pour l'Espagne. La vente des biens ecclésiastiques à Péaule comprit une tenue à Kermarais et le Clos-Hubert dépendant du doyenné, les immeubles constituant la dotation des chapellenies, quelques terres appartenant à la fabrique et des tenues situées à Kerhédence, Touchal, Kergrignon .. appartenant à l'abbaye de Prières. Péaule passa en 1800 dans l'arrondissement de Vannes, et en 1801 dans le canton de Questembert ; c'est pourquoi, en 1802, il fut rétabli comme simple succursale ou paroisse, et perdit légalement son titre de doyenné (J-M. Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse de Péaule et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse de Péaule et ses recteurs"

![]() la chapelle Saint-Cornély (1872),

réédifiée par l’abbé

Briand, doyen de la paroisse de Péaule. Pour sa reconstruction, on a

utilisé des pierres de l'ancienne chapelle, dédiée

à saint Yves et située au village de Keruel ;

la chapelle Saint-Cornély (1872),

réédifiée par l’abbé

Briand, doyen de la paroisse de Péaule. Pour sa reconstruction, on a

utilisé des pierres de l'ancienne chapelle, dédiée

à saint Yves et située au village de Keruel ;

![]() la chapelle Saint-André

(XIXème siècle), reconstruite au début du XIXème

siècle près du pont de l'Etier. Elle a été construite avec les pierres

de l'ancienne chapelle située au Pont de l'Etier ;

la chapelle Saint-André

(XIXème siècle), reconstruite au début du XIXème

siècle près du pont de l'Etier. Elle a été construite avec les pierres

de l'ancienne chapelle située au Pont de l'Etier ;

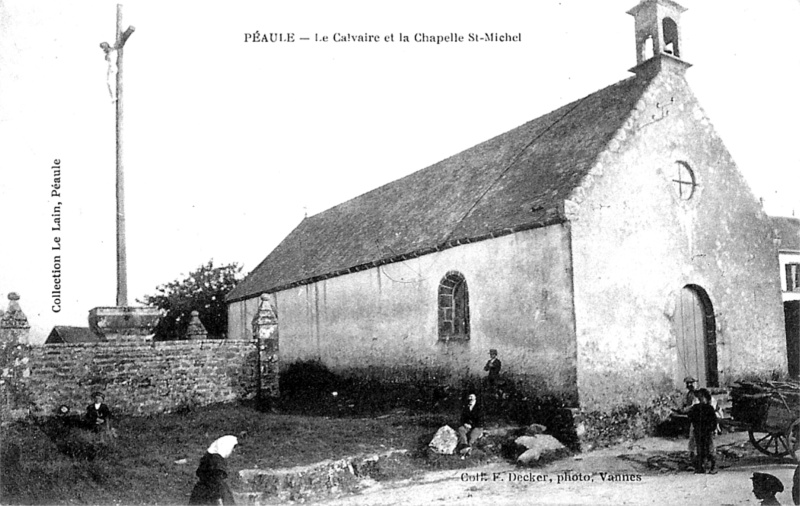

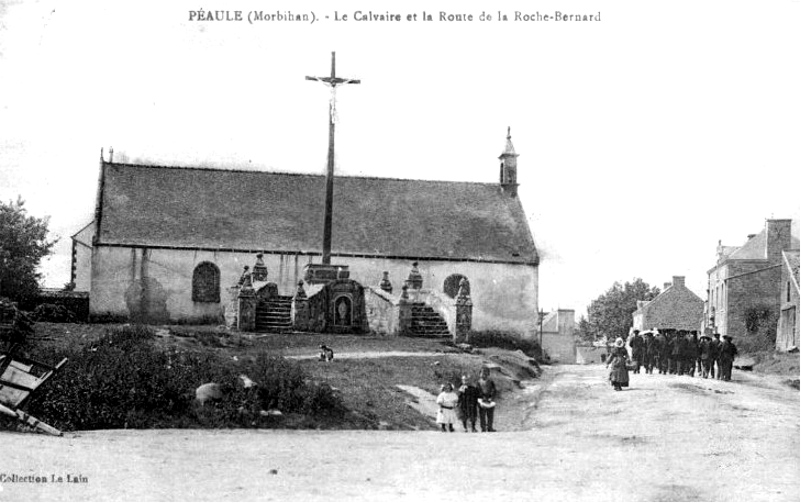

![]() la chapelle Saint-Michel (1860), édifiée à la place d'une

chapelle primitive dédiée à saint Michel. Au début du XXème siècle,

elle était appelée chapelle de la Congrégation ;

la chapelle Saint-Michel (1860), édifiée à la place d'une

chapelle primitive dédiée à saint Michel. Au début du XXème siècle,

elle était appelée chapelle de la Congrégation ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Leufroy. Il s'agissait d'un édifice rectangulaire du

XVIIIème siècle, situé dans un lieu isolé ;

l'ancienne

chapelle Saint-Leufroy. Il s'agissait d'un édifice rectangulaire du

XVIIIème siècle, situé dans un lieu isolé ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Jean-Baptiste, édifiée au XVème siècle sur l'emplacement

d'un ancien établissement de Templiers. Il s'agissait d'un édifice

rectangulaire, à fenêtre à meneaux rayonnants, délaissé au XIXème

siècle et aujourd'hui ruiné ;

l'ancienne

chapelle Saint-Jean-Baptiste, édifiée au XVème siècle sur l'emplacement

d'un ancien établissement de Templiers. Il s'agissait d'un édifice

rectangulaire, à fenêtre à meneaux rayonnants, délaissé au XIXème

siècle et aujourd'hui ruiné ;

Nota 2 : Nous n'avons que peu de choses à dire de ce temple, situé dans la paroisse de Péaule. L'aveu de 1574 le mentionne seulement en disant que le commandeur de Carentoir jouit du tiers des oblations qui y sont faites. L'état de la commanderie vers 1644 en parle un peu plus longuement en ces termes : " En la paroisse de Peaulle y a un temple fondé de Monsieur Saint-JanBaptiste, appelé le Temple-de-Fescal, lequel est couvert d'ardoizes ; il y a une cloche de moyenne grosseur ; le service et (les) réparations y sont entretenuz comme dessus. Et n'y a ny maison ny demeure du propre de la dite commanderye, fors quelques tenues d'héritages sur lesquelles sont deubs quelques vingt-quattre sols monnoie de rente et la dixme à l'unziesme ; tout quoi dudit casuel peult valloir six livres". Toutefois il faut remarquer qu'à cette époque il se tenait au village de Fescal "une assemblée à la Saint-Jean" où certain droit seigneurial, appartenant à l'origine au commandeur, se trouvait usurpé par le sieur du Pont-d'Armes. L'aveu de 1677 mentionne aussi les " rentes féodales et les debvoirs seigneriaux" dus au Temple-de-Fescal , mais les titres du dernier siècle ne parlent point de cet établissement probablement sorti alors d'entre les mains des chevaliers de Malte (l'abbé Guillotin de Corson).

![]() la croix de Bellon

(XVIème siècle). Sur l'un des côtés est gravé un écusson. La croix porte aussi une inscription "A

mes affaires, Dieu y soit " et la date de 1542 ;

la croix de Bellon

(XVIème siècle). Sur l'un des côtés est gravé un écusson. La croix porte aussi une inscription "A

mes affaires, Dieu y soit " et la date de 1542 ;

![]() la croix située au lieu-dit « Le Temple ».

Elle semble datée de l'époque des Templiers. A proximité, sont situées

deux dalles funéraires ;

la croix située au lieu-dit « Le Temple ».

Elle semble datée de l'époque des Templiers. A proximité, sont situées

deux dalles funéraires ;

![]() le calvaire

(XXème siècle) situé au carrefour des routes Marzan et Villeneuve ;

le calvaire

(XXème siècle) situé au carrefour des routes Marzan et Villeneuve ;

![]() le château de Fescal

(1760). Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu, semble-t-il, à la

famille Fescal au XVème siècle (Eon de Fesqual en 1427, et

Pierre de Fescal en 1481). Propriété successive des familles

Couetdro ou Coëtdro, Bézi ou Bézy, Bégasson, Saint-Martin, Champion de Cicé (au XVIIIème

siècle), Bellefontaine et Plessis de Grenédan (au XIXème siècle). Il

héberge un orphelinat fondé par l'abbé Bertho de 1939 à 1955 ;

le château de Fescal

(1760). Siège d'une ancienne seigneurie ayant appartenu, semble-t-il, à la

famille Fescal au XVème siècle (Eon de Fesqual en 1427, et

Pierre de Fescal en 1481). Propriété successive des familles

Couetdro ou Coëtdro, Bézi ou Bézy, Bégasson, Saint-Martin, Champion de Cicé (au XVIIIème

siècle), Bellefontaine et Plessis de Grenédan (au XIXème siècle). Il

héberge un orphelinat fondé par l'abbé Bertho de 1939 à 1955 ;

![]() le vieux doyenné (XVème siècle). Cet édifice sert de presbytère

jusqu’en 1912. La maison d'habitation, à portes et fenêtres décorés

dans le goût de la Renaissance italienne, a été exécutée par ordre et

sous la direction de Jean Danielo, archidiacre de Vannes, recteur et doyen de

Péaulé en 1534, qui fait remanier l'ancien manoir du XVème siècle, dont il

conserve l'escalier en vis. Le porche (XVI-XVIIème siècle) est orné de

deux médaillons. La tourelle, située à l'un des angles intérieurs, est

datée du XVIème siècle. Le colombier, comprenant 991 niches, date du

XVI-XVIIème siècle. On y voit aussi une fontaine ;

le vieux doyenné (XVème siècle). Cet édifice sert de presbytère

jusqu’en 1912. La maison d'habitation, à portes et fenêtres décorés

dans le goût de la Renaissance italienne, a été exécutée par ordre et

sous la direction de Jean Danielo, archidiacre de Vannes, recteur et doyen de

Péaulé en 1534, qui fait remanier l'ancien manoir du XVème siècle, dont il

conserve l'escalier en vis. Le porche (XVI-XVIIème siècle) est orné de

deux médaillons. La tourelle, située à l'un des angles intérieurs, est

datée du XVIème siècle. Le colombier, comprenant 991 niches, date du

XVI-XVIIème siècle. On y voit aussi une fontaine ;

![]() le

manoir de la Salle (XVème siècle). Siège et berceau de la famille

Bois-de-la-Salle. Propriété de Raoullet Bois de la Salle en 1464 et en

1481. Il devient ensuite la propriété de la famille Sorel et

du Vicomte Guy de Mentque ;

le

manoir de la Salle (XVème siècle). Siège et berceau de la famille

Bois-de-la-Salle. Propriété de Raoullet Bois de la Salle en 1464 et en

1481. Il devient ensuite la propriété de la famille Sorel et

du Vicomte Guy de Mentque ;

![]() le manoir de Coëtguel

ou Coesquel (XV-XVIIIème siècle). Propriété d'Olivier de

Saint-Guedas en 1427, et de Jehan de Coetquel en 1464 et en 1481. Siège de l'ancienne

seigneurie de Coasquel ou Coesquel ayant appartenu à Jeanne

de Coesquel, veuve de Jean, bâtard de Rieux (en 1500), puis des familles

Rogon et Fabre. On y trouve une chapelle privée

(XVème siècle). A l'entrée de la chapelle, figure un blason avec les

armes d'Anne de Bretagne. Le lieu porte maintenant le nom de Couéguel ou

Couéguello ;

le manoir de Coëtguel

ou Coesquel (XV-XVIIIème siècle). Propriété d'Olivier de

Saint-Guedas en 1427, et de Jehan de Coetquel en 1464 et en 1481. Siège de l'ancienne

seigneurie de Coasquel ou Coesquel ayant appartenu à Jeanne

de Coesquel, veuve de Jean, bâtard de Rieux (en 1500), puis des familles

Rogon et Fabre. On y trouve une chapelle privée

(XVème siècle). A l'entrée de la chapelle, figure un blason avec les

armes d'Anne de Bretagne. Le lieu porte maintenant le nom de Couéguel ou

Couéguello ;

![]() le manoir de Bellon (XVI-XVIIème siècle), propriété de la famille

Commelin (au XVIème siècle) ;

le manoir de Bellon (XVI-XVIIème siècle), propriété de la famille

Commelin (au XVIème siècle) ;

![]() la fontaine Saint-André.

Elle a été restaurée récemment. Elle est dédiée à sainte Barbe ;

la fontaine Saint-André.

Elle a été restaurée récemment. Elle est dédiée à sainte Barbe ;

![]() la tombe de Carapibo (XVIIIème siècle) ;

la tombe de Carapibo (XVIIIème siècle) ;

![]() la maison (XVIII-XIXème siècle) de Fescalgoff ;

la maison (XVIII-XIXème siècle) de Fescalgoff ;

![]() la maison de Kerruhaud (1623) ;

la maison de Kerruhaud (1623) ;

![]() les moulins à eau de

Coëtguel (situé route de Limerzel), de Tilhouet, de Lescuit et le

moulin à vent de Poulhos ;

les moulins à eau de

Coëtguel (situé route de Limerzel), de Tilhouet, de Lescuit et le

moulin à vent de Poulhos ;

A signaler aussi :

![]() le camp romain situé au village du

Château ;

le camp romain situé au village du

Château ;

![]() le four

à pain de Belon (1902) ;

le four

à pain de Belon (1902) ;

![]() la forge de Poulho ;

la forge de Poulho ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PEAULE

Les seigneuries de Péaule étaient :

1° Belon, qui appartenait eu 1650 aux Comellin.

2° Le Bois-de-la-Salle, berceau de la famille de ce nom, passée ensuite aux Sorel, avec sa juridiction.

3° Coesquel, manoir et juridiction, à Jeanne de Couesquel avant 1500, et plus tard aux Rogon.

4° Coépion, vers le nord, aux Broel.

5° Fescal, au sud-est, aux Beizit, aux Bégasson, ...

6° Kerdudal, en dernier lieu aux Le Mauff.

7. Kergristien, au sud-sud-ouest.

8° Kerthomas, aux La Bouexière.

9° Lécahoué.

10° Lescuit.

11° Péaule, haute, moyenne et basse justice, appartenait en 1684 à M. du Lys, et plus tard à M. Le Mintier de Léhélec.

12° Port-ès-gerbes, sur la Vilaine.

13° Quistinic, moyenne et basse justice, berceau d'une famille de ce nom, passée ensuite aux Rosmadec.

14° Signon, vers le nord-ouest.

15° Le Tertre.

(de J-M. Le Mené).

Voir aussi

![]() "Le

château de Fescal et les seigneuries du Quistillic et de Marzan"

"Le

château de Fescal et les seigneuries du Quistillic et de Marzan"

Lors de la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Péaule : Boisdelasalle (Boisdelasalle, village de la Salle), Jehan de Fescal et Eonnet du Coedic (Lescuit, village de Kerrichart), Guillaume de Questenic (Questinic, village de Kervily), Jouhan Le Bossenno et Ollivier Campson (Coetpiron, village de Couepion), Ollivier de St Guedas (Couëguel, village de Couepion), Guillaume de Lanvaux (Stanouet, village Couëguelo), Guillo Salomon (village de Kergristien), Eon de Fesqual (Fescal, village de Kergourio), Jouhan Le Cornou (village de Kerguirisec).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 3 nobles de Péaule :

![]() Jehan

de COETQUEL (400 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une hache et d'une épée ;

Jehan

de COETQUEL (400 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une hache et d'une épée ;

![]() Silvestre

de QUISTINIC (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une

salade (casque), comparaît armé d'une épée ;

Silvestre

de QUISTINIC (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une

salade (casque), comparaît armé d'une épée ;

![]() Raoullet

du BOISDELASALLE (800 livres de revenu), remplacé par Jehan Le Bloy :

porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une

épée ;

Raoullet

du BOISDELASALLE (800 livres de revenu), remplacé par Jehan Le Bloy :

porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une

épée ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 9 nobles de Péaule :

![]() Guillaume

de QUISTINIC : comparaît armé d'une vouge ;

Guillaume

de QUISTINIC : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Guillaume

NOURY : comparaît en archer ;

Guillaume

NOURY : comparaît en archer ;

![]() Raoullet

du BOISDELASALLE : comparaît armé d'une vouge ;

Raoullet

du BOISDELASALLE : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

CALLEON ;

Jehan

CALLEON ;

![]() Lucas

RAOUL ;

Lucas

RAOUL ;

![]() le

fils Antoine du VOYER ;

le

fils Antoine du VOYER ;

![]() Pierre

du BEISIT de FESCAL (Fescal) : comparaît armé d'une vouge ;

Pierre

du BEISIT de FESCAL (Fescal) : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

du BEISIT : comparaît en archer ;

Jehan

du BEISIT : comparaît en archer ;

![]() Jehan

de COETQUEL, remplacé par ses enfants Pierre et Guyon : l'un comparaît en

archer et l'autre comparaît armé d'une vouge ;

Jehan

de COETQUEL, remplacé par ses enfants Pierre et Guyon : l'un comparaît en

archer et l'autre comparaît armé d'une vouge ;

© Copyright - Tous droits réservés.