|

Bienvenue ! |

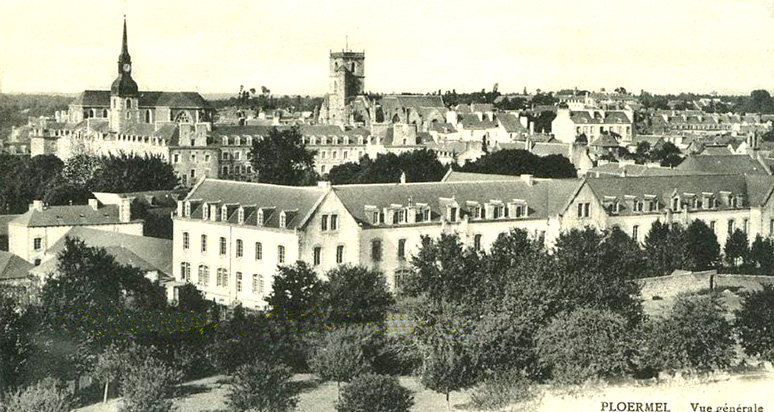

DIVERS MONUMENTS DE LA VILLE DE PLOËRMEL |

Retour page d'accueil Retour Ville de Ploërmel

Entrée en Ville.

La première maison à droite dans la rue de la Gare est à remarquer ; elle n'a aucun cachet architectural, loin de là, mais elle est vénérable par son antiquité : avant le XVIIème siècle, elle servait d'hôpital. Les murs en sont très épais, et dans une des salles du rez-de-chaussée il y a des embrasures de fenêtres voûtées qui sont fort anciennes.

Vers le haut de la rue, à gauche se trouve un vieux porche. C'était une des entrées de l'ancien couvent des Carmes, ainsi que l'indiquent la statue de la Très-Sainte-Vierge, et l'inscription : " Data est ei decor Carmeli " cette voûte fut élevée vers 1620, et mène à des cours intérieures qui dépendent des maisons voisines.

La rue de la gare débouche sur la Place La Mennais, ainsi nommée du Fondateur des Frères de Ploërmel, frère de Félicité de la Mennais. Nous avons devant nous la chapelle de l'Institut et à gauche la tour de l'église paroissiale.

En des temps meilleurs cette place se fut ornée d'un beau groupe en bronze, représentant l'abbé Jean-Marie de la Mennais montrant à l'un de ses religieux un enfant qu'il doit instruire. La Bretagne entière avait souscrit pour payer cette statue, mais force fut de la renfermer à l'intérieur de la communauté.

Sur cette place, à remarquer une maison en granit ornée de sculptures. Certains éditeurs de cartes postales veulent absolument y rattacher un souvenir historique ; mais nous pouvons affirmer que cette maison ne fut bâtie qu'au XVIIIème siècle, et à cette époque, il n'était plus question du duc de Mercœur.

Place d’Armes.

Au chevet de l'Eglise Saint-Armel se trouve une belle place plantée de marronniers, que l'on désigne sous le nom de Place d'Armes. Cette place est décorée par un monument élevé à la mémoire du docteur Guérin.

Ce monument, œuvre de Georges Barreau et Dumesnil fut placé en 1897 ; malheureusement le buste est défiguré par la statue que l'on a mise devant.

Le docteur Alphonse Guérin, né à Ploërmel en 1816, est célèbre par l'invention du pansement ouaté, qui permit en 1871 de guérir tant de blessés : un bas-relief et deux inscriptions sur le socle du monument rappellent cette belle invention. Alphonse Guérin est mort à Vannes en 1895, et s'est fait enterrer en pleine campagne dans un bois dit " Bois du Cerisier " en la commune de Néant à quatre lieues environ de Ploërmel.

Au haut de la place d'Armes, à gauche, on voit encore un beau reste de fortifications : une tour et un pan de mur couvert de lierre, auquel on a adossé une maison d'habitation. Cette maison, qui date du XVIIème siècle a sa façade et son entrée rue des Herses, et forme un des plus beaux hôtels de Ploërmel.

Au bout de ce mur se trouvait jadis une des portes de ville, dont les gonds existent encore, et à cause de cela, la rue qui y passe prend sur la droite le nom de rue Porte-d'en-Haut, et sur la gauche celui de rue des Herses.

Ancienne Ville Close.

Prenons la rue des Herses et nous arrivons de suite a la Place de l'Union. Au fond de cette Place s'élèvent les Halles, vieux monument du XVIème siéele qui se fait remarquer par son toit immense soutenu par des piliers en granit A droite des Halles, il y a une vieille maison que les cartes postales nomment : « Ancien Hôtel Le Goaesbe ».

Elle était située auprès de l'ancien auditoire, et devait appartenir, à la fin du XVIIème siècle, au châtelain du Crévy, qui était sergent féodé de Ploërmel [Note : Au-dessus de la porte d'entrée on lit la date de 1593. L'hôtel particulier est construit en 1593 pour la famille de Goaësbe, sur une partie des fortifications de la ville qui leur appartient depuis 1280. Il appartient, au XVIIème siècle, au châtelain de Crévy, avant de revenir, en 1679 aux Le Goaësbe].

De la place qui borde cette maison à l'ouest, on a une vue superbe sur les environs de Ploërmel.

Sur la droite, une vieille tour de fortification et un reste de douves converti en jardin. En face, des prairies et des champs que l'on nomme le Thabor, et qui sont dominés par les bâtiments de l'hospice établi en cet endroit à la fin du XVIIème siècle. Sur la gauche, le Faubourg du Val s'allonge dans la campagne, et par dessus l'on découvre l'étang, le château de Lambilly et le clocher de Taupont, paroisse située à 5 kil. de Ploërmel. Malheureusement le tribunal et la prison masquent un peu cette dernière partie du paysage. Derrière le tribunal on voit encore un bout de mur de ville, dont les couleurs sombres et noires sont égayées au printemps par des giroflées jaunes et brunes.

Sur la place de l'Union à l'ouest, débouche la rue Beaumanoir, ainsi appelée en souvenir du héros du combat des Trente. C'est une des plus vieilles rues de Ploërmel, et elle a conservé un cachet d'antiquité qui la rend très curieuse à parcourir. C'est là que jadis les châtelains de la Gaudinais et de la Villebouquais (deux anciennes seigneuries des environs converties aujourd'hui en maisons de fermes) avaient leur demeure. C'est là aussi que les ducs de Bretagne avaient leur hôtel comme nous le verrons bientôt.

En haut de la rue débouche à gauche le ruelle Jagottière, si étroite que les maisons se touchent par leurs toitures En face de l'entrée de la ruelle se dressaient de vieilles maisons du XVIème siècle, remarquables par leur forme et leurs sculptures. L'une d'elles renfermait une magnifique cheminée en pierre blanche sculptée portant la date de 1584 ; malheureusement par mesure de sécurité publique ; les propriétaires ont été contraints d'abattre ces maisons.

Un peu plus bas, également à gauche, débouche la rue des Franos-Bourgeois, qui mène à l'église Saint-Armel. Dans cette rue, se trouve une maison en pierres de taille, dont la porte est surmontée d'un croissant, et qui date de 1669.

C'est à cette maison qui porte le nom de " Maison Bigarré " que l'on rattache, à tort, disent les archéologues, le souvenir du séjour que fit à Ploërmel le roi d'Angleterre exilé Jacques II, à la fin du XVIIème siècle. Voici en quelles circonstances : Voulant aller rejoindre ses soldats aux environs de Dinan, Jacques II quitta le château de Saint-Germain-en-Laye, où le roi de France lui offrait l'hospitalité. Il arriva à l'improviste à Ploërmel le 24 Décembre 1690, à 6 heures et demie du soir. Il devait loger chez les Carmes, mais ceux-ci avant declaré ne pouvoir le recevoir, il alla loger dans la maison de François Perret, sieur de Lézonnet, Sénéchal de Ploërmel. Jacques II y séjourna un jour et deux nuits, assista pieusement aux offices de Noël, et repartit le 26 au matin pour Saint-Brieuc. Il est prouvé aujourd'hui qu’en 1690 la " Maison Bigarré " n'appartenait pas au Sénéchal, mais qu'il possédait, tout près de là, une tour joignant aux remparts, appelée Tour Villecarre, et c'est dans cette tour, aujourd'hui démolie, que dut loger le roi d'Angleterre.

En face de l'entrée de la rue des Francs-Bourgeois, à droite de la rue Beaumanoir, on voit une maison ornée de sculptures en granit, qui semble très ancienne. Que ces sculptures aient été exécutées pour cette maison, ou que plus anciennes elles aient été utilisées comme ornementation, il n'en est pas moins vrai qu'elles rendent cet édifice très curieux, très remarquable, mais elles en forment le seul inrérêt ; aucun souvenir historique ne s'y rattache.

Vers le bas de la rue Beaumanoir, deux maisons méritent de retenir notre attention : celle de droite est ornée de sculptures en bois assez grossièrement faites, et est connue vulgairement sous le nom de Maison des Marmousets. Elle fut bâtie au XVIème siècle par un nommé Jean Caro, qui a eu l'heureuse idée de la signer et de la dater : « Jean Caro, 1586 ». Il faut croire qu'il était fier de son œuvre.

Celle de gauche, en face de la précédente, est l'ancien Hôtel des Ducs de Bretagne. Au Moyen-Age, les goûts étaient plus simples, et les souverains se contentaient d'habitations moins luxueuses que celles d'aujourd'hui. Cependant cette maison conserve intérieurement quelques vestiges de son ancienne destination. On peut y voir deux cheminées en granit sculpté que l'on n'est pas habitué à rencontrer dans des salles d'auberge ordinaires.

C'est dans cette maison que logèrent les Ducs jusqu'au XIVème siècle, et qu'ils signèrent les actes importants de juridiction qui sont datés de Ploërmel. Mais, après la construction du Couvent des Carmes, ils descendaient dans ce monastère, où Jean II s'était d'ailleurs réservé un logement. Cette maison fut vendue vers le XVème siècle.

Au-dessous de l'Hôtel des Ducs se trouvait la Porte Saint-Armel, ou Porte d'en-Bas, dont on peut voir encore les premières assises, et c'est là que se terminait ce qu'on appelait la Ville Close.

Tout ce quartier de Ploërmel a peu changé, et nous pouvons remarquer, un peu plus bas que l'Hôtel des Ducs, une vieille maison à la charpente de laquelle sont sculptées trois têtes de personnages bizarrement coloriées.

En face de la rue Beaumanoir nous avons une maison, de style Renaissance, qui faisait jadis partie du Couvent des Carmes. Aussitôt, sur la droite, commencent les bâtiments de l'ancien Petit-Séminaire, élevés grâce aux largesses de Mgr Bécel, Evêque de Vannes. Aujourd'hui tout cela est désert et sous séquestre par la volonté de nos gouvernants francs-maçons.

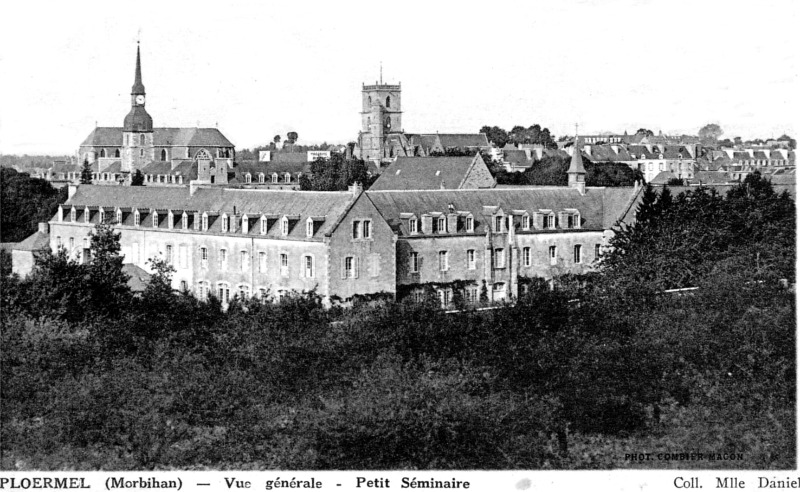

Le Petit-Séminaire.

Il a été établi en cet endroit en 1870, sur les ruines du Couvent des Carmes, fondé par Jean II en 1270 et reconstruit en 1601 : d'où le nom de Petit-Séminaire Notre-Dame des Carmes, sous lequel il était désigné. Les bâtiments en sont neufs, mais pourtant, à l'intérieur, il y a quelques restes intéressants de l'ancien monastère.

Sous le porche à droite de la cour d'entrée on a découvert le caveau qui servait à la sépulture des moines ; quelques ossements et des ceintures de cuir s'y trouvaient encore.

La superstructure du cloître a été faite en 1881, mais la colonnade date de 1604.

Au nord du cloitre s'ouvrent les classes des élèves ; à l'est, le réfectoire, vaste salle un peu froide et humide, qui a été construite à l’emplacement de celle ou se tinrent les Etats de Bretagne en 1309, 1315, 1380 et 1587. Des peintures murales rappellent ce souvenir, et représentent d'un côté les Armes du Petit-Séminaire, avec la devise "Aspice et Reminescere", et de l'autre les Armes de Bretagne et celles de Mgr Bécel, Evêque de Vannes.

Le côté sud est formé par un immense mur qui était avant la Révolution le mur de la chapelle des religieux. Au milieu de ce mur on a élevé en 1904, gràce à la libéralité du Conseil Général du Morbihan, un petit mausolée en granit pour recueillir une vieille statue en marbre blanc d'une très grande valeur. Cette statue, magnifique spécimen de la sculpture funéraire du XIVème siècle, représente une femme revêtue d'une longue robe aux manches étroites, et dont la tête est couverte d'un voile léger retenu par une couronne. Elle provient des enfeus de l'ancienne chapelle des religieux détruite à la fin du XVIIIème siècle. C'est la statue de Jeanne, Vicomtesse de Léon, douairière de la maison de Largoët, épouse de Jean Bonnable III, sire de Derval et du Crévy, qui vivait au début du XIVème siècle [Note : Arch. municip. de Ploërmel, registre des Délibérations le n° 28, f 120].

L'ouest du cloître est occupé par un vieux bâtiment du XVIIème siècle, le seul qui reste, et qui ait pu être utilisé pour le Petit-Séminaire. La façade donnant sur le jardin est surmontée d'un tympan triangulaire orné des Armes de Bretagne.

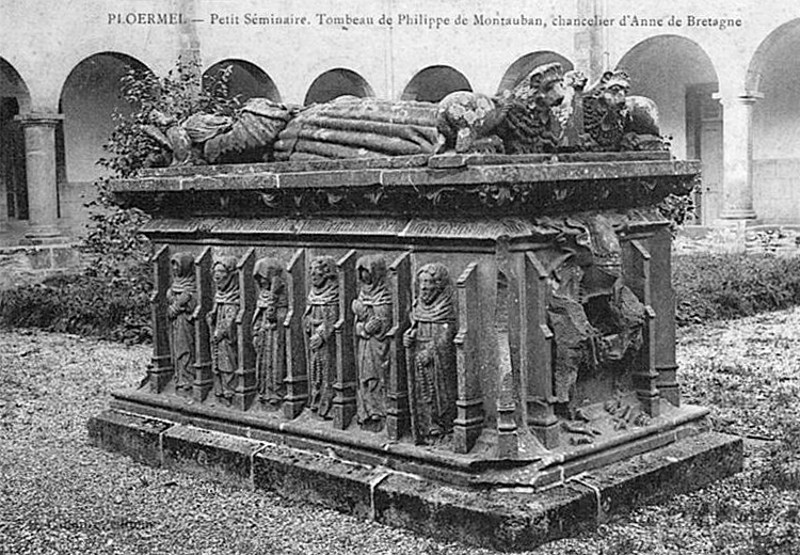

Au milieu du cloître s'élève un cénotaphe en granit de Kersanton, provenant lui aussi des enfeus de l'ancienne chapelle. C'est le tombeau de Philippe de Montauban, Chancelier de la Duchesse Anne de Bretagne, mort en 1514. Le Chancelier, tête nue, est armé de toutes pièces ; à sa tête deux petits anges ; à ses pieds, deux lions. A côté de lui, sa femme, Anne du Chastellier, porte une coiffure tombante comme la Duchesse Anne ; sa robe à corsage très long, avec une litre de boutons carrés, a des manches larges au poignet, étroites à l'épaule. Une chaîne suspend un Agnus Dei à son cou ; une autre chaîne entoure sa taille, tombe jusqu'aux pieds, et se termine par une croix. Autour du tombeau, des statuettes figurant des pleureurs et des pleureuses en costume monastique, et les écus des deux nobles maisons des Montauban et du Chastellier, supportés par des lions ; malheureusement ces ornements ont souffert des injures du temps, et sont un peu mutilés.

Sur le chanfrein de la dalle tumulaire on lit l'épitaphe suivante qui commence à la tête de la dame :

« Ci-gist haut et puissant seigneur Philippe de Montauban, baron de Grenonville, de Bazoges et de Sens, vicomte du Bois de la Roche, Chancelier de Bretagne, fondateur de cette chapelle, qui décéda a Vannes le premier jour de Juillet 1514. Priez Dieu qu'il lui face pardon ».

Avant de quitter l'établissement, nous pouvons peut-être jeter un coup d'œil sur la blanche chapelle romane qui fut construite en 1887-89. Elle est vide aujourd'hui. Quelques personnes ont repris les vitraux qu'elles avaient donnés. Le maître-autel est de toute beauté, et l'ensemble d'une grâce vraiment digne de la Vierge du Carmel, à laquelle cette chapelle était consacrée.

L'ancienne Communauté des Frères.

La Communauté des Frères a été bâtie sur l'emplacement d'un ancien Couvent d'Ursulines ; l'église est à visiter. De proportions grandioses, d'une ornementation riche et du meilleur goût, elle est dans le style du XIIIème siècle. Elle fut bâtie, en 1853, sur les plans de l'un des premiers compagnons de M de la Mennais, le R. F. Cyprien, qui fut Supérieur général de la Congrégation à la mort du fondateur.

Sous une voûte basse, près de la porte qui s'ouvre à droite, repose le corps de Jean-Marie Robert de la Mennais. Une simple dalle de marbre, et une inscription sur le mur, indiquent cette tombe. Dans quelques années, espérons le, elle sera plus glorieuse, car à Rome on vient d'introduire le procès de canonisation du vénérable serviteur de Dieu.

A l'intérieur de la Communauté se trouve une horloge fort curieuse, construite par le Frère Bernardin. Cette horloge a dix cadrans, et marque, outre l'heure, la minute et la seconde, le jour de la semaine, le quantième du mois, le mois, l'année, le siècle, l'heure dans les différentes parties du monde, l'état du ciel dans les deux hémisphères, etc. Enfin, elle est surmontée d'un système solaire où l'on voit la terre et les autres planètes évoluer autour du soleil. Tout cela marche avec un seul mouvement d'horlogerie.

Rue du Général-Dubreton.

L'ancienne Communauté des Frères est occupée aujourd'hui par une Ecole primaire, un Pensionnat français, une Ecole d'agriculture et une Clinique pour les vieillards. L'entrée du Pensionnat est située rue du Général-Dubreton.

Né à Ploërmel en 1773, Jean-Louis Dubreton entra dans l'armée à l'âge de 16 ans. Après de brillants états de service pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, il conquit successivement tous les grades, et devint général en 1811. Il fut employé comme tel à la guerre d'Espagne, et s'immortalisa dans la défense de la citadelle de Burgos. En 1812. Wellington assiégea cette place, mais la résistance fut si vigoureuse que le général anglais fut obligé de se retirer avec perte, après trente jours de siège, quoiqu'il eût sous ses ordres toutes les forces espagnoles et anglaises. L'année suivante, le général Dubreton se distingua encore dans la guerre d'Allemagne, à la bataille de Hanau. Il mourut pair de France sous la Restauration.

Dans la rue du Général-Dubreton nous remarquons à droite une petite chapelle dédiée à la Sainte-Famille. Elle fut construite après la guerre de 1870, pour remercier Dieu d'avoir épargné à Ploërmel la visite des Allemands.

L'avenue qui débouche auprès de cette chapelle porte le nom d'Avenue de Guibourg, et c'est là que s'élèvent les bâtiments où s'est ouverte l'école secondaire libre qui a remplacé le Petit-Séminaire.

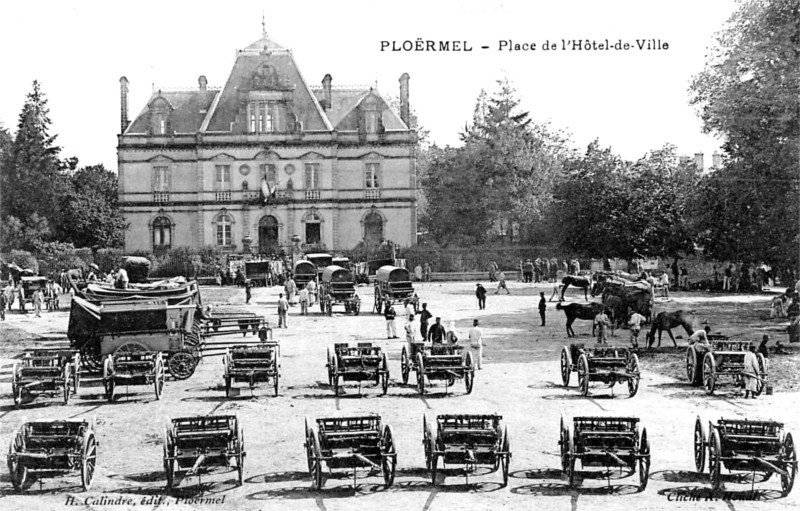

Hôtel de Ville.

En face de la chapelle de la Sainte-Famille une petite rue, appelée jadis rue Pinochet, et aujourd'hui rue de l’Hôtel-de-Ville, tourne à droite, et nous conduit sur la place Saint-Nicolas, où s'élève l'Hôtel de Ville.

De construction récente, puisqu'il ne date que de 1889, cet Hôtel de Ville fut bâti sur les plans de M Le Mercier, architecte. Il est très coquet au milieu du bosquet qui l'entoure. Au rez-de-chaussée se trouvent la justice de paix, le commissariat de police, et les appartements du gardien. Un escalier monumental, dont la fenêtre est ornée d'un écusson aux Armes de la Ville, conduit à la salle des délibérations, et au secrétariat qui occupent le premier étage. Au second, il n'y a que la salle de la Société de Secours mutuels.

A l'emplacement de l'Hôtel de Ville s'élevait le prieuré Saint-Nicolas dont nous avons parlé par ailleurs. Après la Révolution, les bâtiments avaient servi au collège communal, et ce n'est que vers 1850 qu'y fut transportée la mairie. Le souvenir de ce prieuré s'est perpétué par le nom de la place.

Au nord de la place Saint-Nicolas débouche la rue des Patarins. Ce vieux nom est celui d'une secte d'hérétiques, et il rappelle que du temps des Huguenots et des Protestants, le prêche se faisait dans cette rue. La tradition n'a pas conservé l'indication exacte de la maison.

Monastère des Ursulines.

Dans la rue des Forges se trouve la sous-préfecture, et, en face, s'élève un grand monastère, qui a été occupé successivement par les Carmélites et les Ursulines.

Il fut construit au XVIIème siècle par les Carmélites tel qu'il existe aujourd'hui. Les bâtiments conventuels sont groupés autour d'un cloître qui compte huit arches en plein cintre de chaque côté, et dont les arches sont séparées par de lourds piliers en granit. Au milieu du cloître se dresse un beau calvaire.

L'Eglise, aujourd'hui vide et démeublée, date de 1750 ; elle est remarquable par le retable monumental qui en décore tout le fond, les colonnes de marbre noir s'y marient harmonieusement avec les sculptures en pierre blanche.

Les Carmélites furent chassées de leur monastère en 1791, et, 20 ans plus tard, en 1811, l'Empereur le mettait à la disposition des anciennes Ursulines de Ploërmel, désireuses de reconstituer leur communauté. Celles-ci l'ont occupé tout le XIXème siècle, et n'en sont parties que chassées par la force armée, le 13 novembre 1906.

En 1913, ces bâtiments ont été rachetés, et on y a ouvert un Pensionnat de jeunes filles sous le vocable du Sacré-Cœur.

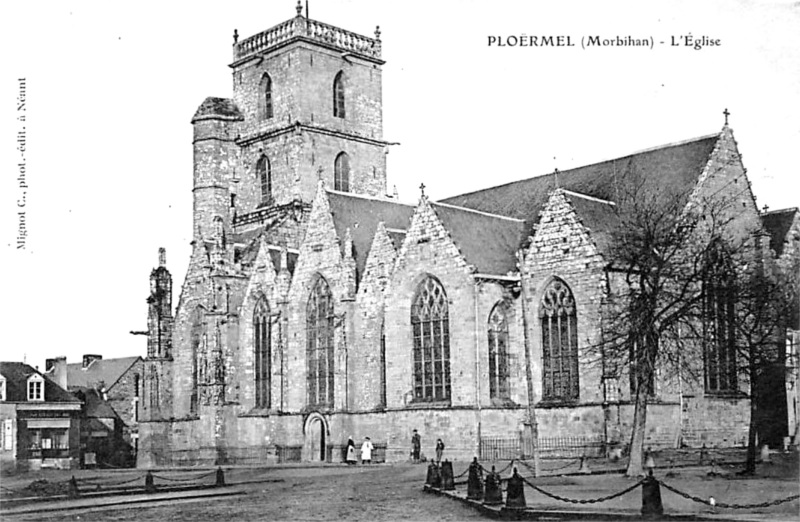

Eglise de Ploërmel.

Voir

![]() "

L'église

de Ploërmel, ses chapelles et vitraux

".

"

L'église

de Ploërmel, ses chapelles et vitraux

".

Environs de Ploërmel.

La Fontaine Saint-Armel - La Chapelle Saint-Antoine (1 kil.).

La Fontaine Saint-Armel se trouve sur la route de Vannes. A la sortie de la Ville, on passe auprès d'un beau calvaire en granit de Kersanton. Il sort des ateliers de M. Hernot, de Lannion, et fut placé là en 1881 à la suite d'une mission.

Derrière le calvaire est la petite chapelle Saint-Michel, reconstruite par Mr le Chanoine Lagrée, curé de Ploërmel. Actuellement elle touche les dépendances du presbytère et sert pour les catéchismes paroissiaux.

De la prairie située en face le presbytère on jouit d'une très jolie vue sur l'ensemble de la ville de Ploërmel. Les bâtiments de l'Ecole Saint-Armel forment le premier plan ; par dessus, on aperçoit les différents étages des maisons dominées par les deux tours de la paroisse et des Frères ; et, un peu à gauche, les gares et une échappée sur les buttes de Taupont.

A un kilomètre environ sur la grande route nationale se trouvent la Fontaine Saint-Armel et la Chapelle Saint-Antoine.

Le chemin qui mène à la fontaine tourne à gauche, il nous conduit vers un endroit assez sauvage, sorte d'ancienne carrière, au bas de laquelle coule un petit ruisseau. La fontaine se trouve à mi-hauteur de la colline, elle est abritée par un chêne séculaire. Saint-Armel dut la faire sourdre pendant l'un de ses fréquents séjours à Ploërmel, mais aucune tradition spéciale n'a été conservée à son sujet. Les Ploërmelais n'en ont pas moins beaucoup de dévotion pour elle, et ils y mènent les petits enfants qui ont de la difficulté à marcher.

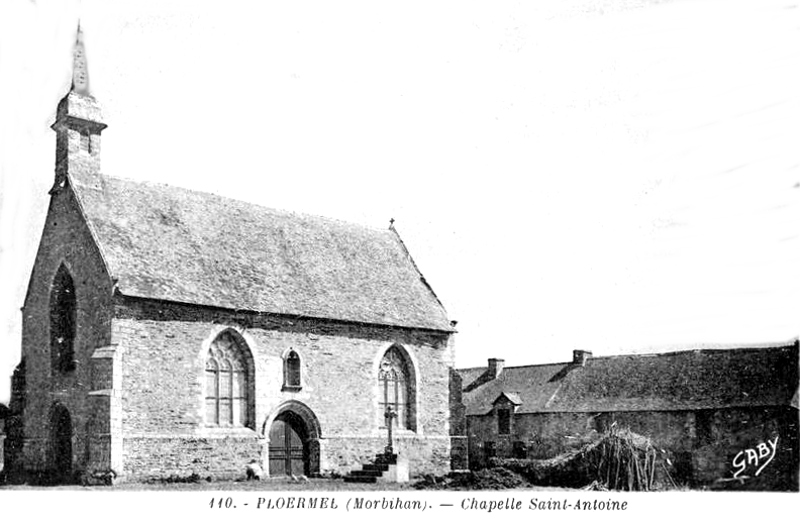

La chapelle Saint-Antoine se trouve à droite de la route de Vannes.

L'endroit oui elle est construite dut recevoir lui aussi souvent la visite de Saint-Armel, il s'appelait jadis "le Perron Saint-Armel", mais la chapelle n'est pas aussi vieille. Elle fut bâtie en 1429 par le duc de Bretagne Jean V, pour mettre son duché sous le patronage de Saint-Antoine, et le préserver de la peste qui désolait les autres parties de la France. L'extérieur et les vitraux dénotent bien d'ailleurs l'architecture du XVème siècle. A l'intérieur, faisant pendant à Saint-Roch, nous voyons une vieille statue du saint patron. Les attributs donnés à saint Antoine rappellent que c'était un moine, un ermite et un supérieur de monastère ; la clochette est celle qui lui servait pour réunir mes disciples ; ses pieds sont entourés de flammes, et auprès de lui se tient l'animal qu'il faut appeler par son nom, un cochon. Ces derniers attributs étonnent et demandent explication. Les flammes rappellent une maladie terrible, sorte de dartre rongeante qui apparut au XIème siècle, et qui fut désignée sous le nom de feu Saint Antoine, parce qu'on ne trouvait de soulagement que dans la protection de ce saint. Quant à l'animal, Mgr Guérin, dans les Bollandistes, y voit un souvenir de l'ordre religieux hospitalier fondé sous le patronage de Saint-Antoine ; au Moyen-Age, ces animaux appartenant aux hôpitaux avaient seuls le droit d'aller chercher leur nourriture dans les rues des villes et des villages, et c'est de la qu'est venu le dicton : " Aller de porte en porte comme le cochon de Saint-Antoine ".

Le Château de Malleville (1. kil.).

La seigneurie de Malleville apparait dans l'histoire de Ploërmel aussi loin qu'on peut remonter. Après avoir passé entre les mains de bien des familles nobles de la region, elle appartient depuis plus d'un siècle au marquis de la Boexière-Thiennes. Elle renferme un château et de grands bois ; elle est située à un kilomètre de Ploërmel, vers l'Est.

Devant le château s'étend une immense prairie, et c'est là qu'ont lieu, tous les ans, les courses de Ploërmel, au 1er dimanche de Septembre. C'est un des plus beaux hippodromes de la région ; ses vastes proportions permettent de recevoir une foule considérable, et les arbres qui le bordent et le parsèment, tout en reposant agréablement la vue, procurent aux spectateurs un ombrage toujours apprécié à la fin de l'été.

Le château lui-même, lourde construction du XVIIIème siècle, ne présente aucun cachet architectural; la chose la plus intéressante est une petite chapelle gothique, couverte de lierre, que l'on découvre dans un coin de la cour intérieure. Un des vitraux nous apprend qu'elle fut, bâtie en 1520, et la tradition ajoute que le propriétaire voulut expier ainsi un fratricide qu'il avait commis. C'est le même personnage qui a donné le vitrail de la Pentecôte à l'église Saint-Armel.

Non loin du château de Malleville, sur l'une des routes qui y mènent, nous pouvons visiter le village Saint-Denis, construit jadis pour recevoir les lépreux de la ville, et occupé aujourd'hui par de braves cultivateurs qui n'ont rien à voir avec cette cruelle maladie. La chapelle est dédiée à Saint-Denis, et le saint est représenté au-dessus de l'autel tenant sa tête entre ses mains, pour rappeler le miracle qui se produisit après sa mort ; l'histoire nous dit en effet, qu'après son martyre Saint-Denis prit sa tête dans ses mains et la porta pendant deux mille pas.

Cette chapelle est très ancienne, la municipalité de Ploërmel en a commencé la restauration. Espérons qu'elle achèvera son œuvre, et qu'elle fera bientôt pour l'intérieur ce qu'elle a déjà fait pour l'extérieur.

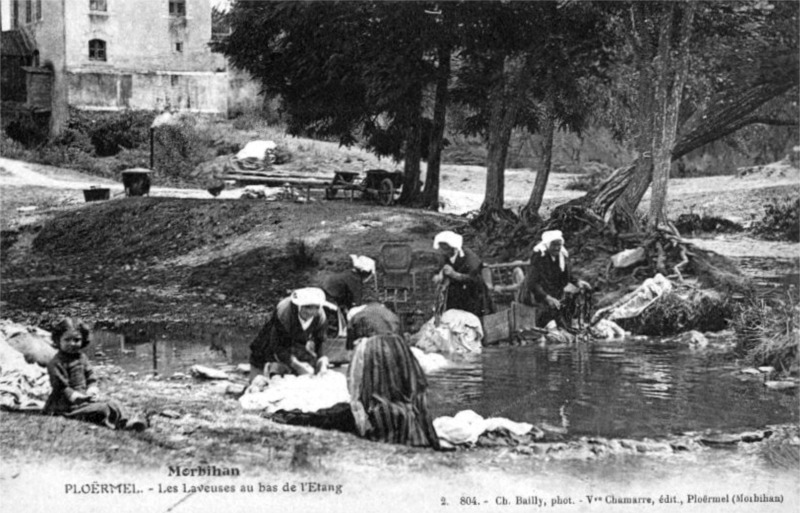

Promenade à l'étang.

A deux kilomètres au N. O. de Ploërmel se trouve un étang immense formé par une petite rivière qui vient de Loyat, et s'appelle le Duc. C'est un vrai lac de deux lieues de long sur plusieurs kilomètres de large Il appartient au marquis de la Boexière-Thiennes.

Avant d'y arriver, en se laissant guider par les fils électriques, on peut admirer en passant un joli petit ermitage qui empiète un peu sur la route. La légende y a attaché le souvenir d'un malfaiteur nommé Quat'galettes, qui fut exécuté sur la place publique de Ploërmel ; son véritable nom est : maison de le Croix-Bécheton.

Plus loin, la route longe une propriété nommée Saint-Malo, dont la maison d'habitation vient d'être reconstruite. De là, on aperçoit déjà l'étang, mais le panorama est plus magnifique quand on arrive sur la chaussée.

D'un côté, c'est une nappe d'eau presque sans fin, qui entretient sur ses rives une végétation luxuriante, et à laquelle une ceinture de grands arbres forme une couronne de verdure.

De loin en loin, au milieu des arbres apparaissent quelques maisons, et au fond, le Château de Loyat domine sur sa hauteur.

De l'autre côté, le paysage est plus sauvage. Derrière l'usine électrique s'élève un rocher abrupt de 40 mètres de haut, couvert d'ajoncs et de pins. C'est au sommet de ce rocher que se trouvait jadis, croit-on, un château appartenant aux ducs de Bretagne. On n'y voit plus qu'un petit kiosque, d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur l'étang.

Au pied de ce rocher coule la petite rivière de l'Yvel Les eaux qui l'alimentent s'échappent de l'étang par une cascade pittoresque située au bout de la chaussée. Cette rivière va se jeter dans l'Oust environ à sept kilomètres de Ploërmel.

Il y a quelques trente ans, à la place de l'usine électrique, se trouvaient de grands moulins qui ont appartenu aux ducs de Bretagne, puis aux Comtes de Lambilly. Et l'on raconte, qu'avant l'invention des télégraphes et téléphones l'on entretenait à ces moulins un cheval toujours sellé et prêt à partir, pour aller avertir la ville de Malestroit si la digue de l'étang venait à se rompre, car l'immense masse d'eau qu'elle retient aurait inondé la campagne, et porté le ravage à une grande distance.

(Abbé Marmagnant, 1917).

© Copyright - Tous droits réservés.