|

Bienvenue ! |

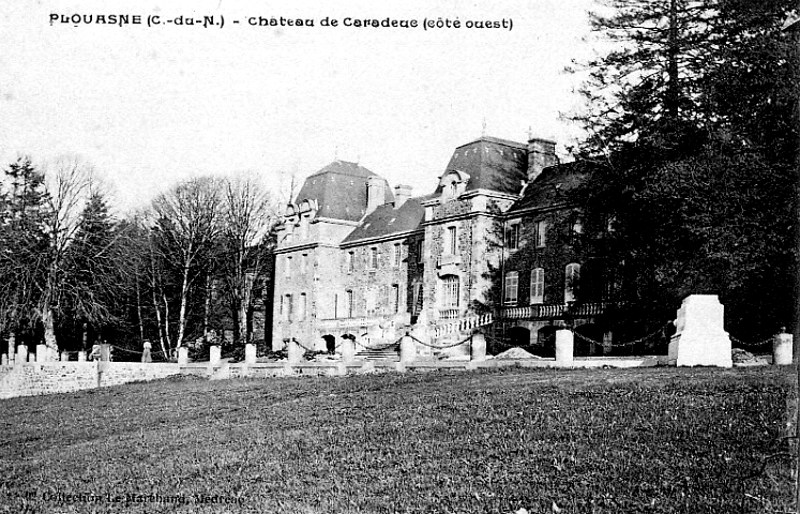

LE CHÂTEAU DE CARADEUC EN PLOUASNE |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Plouasne"

Vous avez su interpréter favorablement la devise latine inscrite sur le pavillon de l'entrée du parc : AMICIS PATEANT FORES, COETERI MANEANT FORIS.

Le nom de Caradeuc évoque immédiatement celui du célèbre procureur général La Chalotais, dont on va tout à l'heure retracer la carrière et mettre en lumière la personnalité.

Mais auparavant, si vous me le permettez, j'essaierai de vous donner un aperçu de l'histoire de Caradeuc à travers celle de ses différents possesseurs.

La terre de Caradeuc, qui s'étend actuellement sur les communes de Plouasne dans le département des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor), de Saint-Pern et Longaulnay en Ille-et-Vilaine, a toujours été le fief des seigneurs du même nom ; les Caradeuc étaient également seigneurs de la Bellangerie, la Grandays, la Bertaudière en Plouasne et la Chalotais.

Les Caradeuc ont su allier, selon les générations, le maniement de l'épée au port de la robe : Sébastien de Caradeuc est notaire royal et procureur au Parlement au début du XVIème siècle ; son fils, Pierre, est conseiller au Parlement, plusieurs de leurs descendants sont connétables de Rennes.

Anne-Nicolas de Caradeuc, né à Rennes en 1667, fut reçu conseiller au Parlement en 1691 et épousa en 1696 Jacquette de Penmarc'h. Leurs portraits sont conservés dans le château de Caradeuc, de même que celui de Jacques de Caradeuc, époux de demoiselle Olive Thouvenin, connétable de Rennes en 1661, conseiller au Parlement en 1672.

La résidence principale des Caradeuc était alors le château des Bertaudières, situé à un kilomètre de Caradeuc, dans les fonds. Sans doute las d'être dominé au midi par une colline, Anne-Nicolas décida en 1723 la construction d'une nouvelle demeure sur la butte même qui lui portait ombrage, et fit dessiner autour de ce château, auquel il donna son nom, un vaste parc à la française dont quelques vestiges subsistent aujourd'hui.

Du château des Bertaudières, abandonné au profit de Caradeuc, demeurent encore deux vieilles tours en ruines, un vaste corps de logis transformé en ferme, et des avenues encore plantées de hêtres.

De l'union d'Anne-Nicolas de Caradeuc et de Jacquette de Penmarc'h naquirent sept enfants : trois filles et quatre fils, dont trois devinrent magistrats.

Celui qui devait illustrer famille reçut le nom de Louis-René, le 6 mars 1701 ; l'atavisme sans doute, mais aussi de brillantes qualités le firent entrer jeune dans la magistrature : il fut nommé avocat général à 29 ans et procureur général à 51 ans (1752). Il épousa en 1726 sa cousine germaine, Anne-Paule de Rahier de la Fresnaie, dont il eut dix enfants. Quatre seulement eurent une descendance : Anne-Jacques-Raoul qui fut procureur général en même temps que son père, Gabriel, dit le chevalier de la Chalotais, époux de Mlle de Saint-Pern, et deux filles dont l'une, Mlle de Saint-Benoît (du nom d'une terre Rahier), devint la comtesse de La Fruglaye, et la seconde, Mlle de Vern, la comtesse de Boissard. Cette famille était très unie, et dans les grandes épreuves que subit La Chalotais, l'affection des siens lui fut un grand réconfort.

Bien que ses fonctions ne lui en aient guère laissé le loisir, La Chalotais aimait venir se délasser des travaux du Palais dans sa terre de famille, où il entreprit d'intéressantes expériences agricoles. Caradeuc se trouvait aussi sur la route de Rennes à la Mancellière en Baguer-Pican, propriété des Rahier, puis des Noyant, dans l'intimité desquels il aimait venir se placer.

Cependant Caradeuc, situé à près de huit lieux de Rennes, fut peu à peu délaissé au profit du Plessix de Vern dont le Procureur général fit l'acquisition en 1746. Cette demeure, en raison de sa proximité de la capitale bretonne, permettait à La Chalotais de plus fréquents séjours à la campagne, et c'est dans ce château qu'il se retira lorsque le roi Louis XVI eut mis fin à son exil de Saintes. Le Plessix de Vern appartenait, il y a cinquante ans, aux Magon de la Vieuville, descendants du second fils de La Chalotais, mais il a été aliéné dans la suite.

En juste compensation de tous les maux et préjudices qu'il eut à subir, le Procureur général eut la satisfaction de voir ériger sa terre de Caradeuc en marquisat, par lettres patentes du 23 décembre 1776.

Je ne m'étendrai pas davantage sur la vie de ce magistrat. A sa mort, survenue en 1785, Caradeuc devint la propriété de son fils aîné Anne-Jacques-Raoul, procureur général comme son père, et qui avait partagé avec lui les prisons du château du Taureau, de Rennes, de Saint-Malo, de la Bastille, puis l'exil de Saintes. Il eut le malheur de perdre sa femme, Marie de Coëtmen, en 1773, pendant son exil : s'étant vu refuser par le duc de Fitz-James, alors commandant en chef en Bretagne, l'autorisation de venir au chevet de son épouse restée à Rennes, il dut fausser compagnie à ses gardiens saintongeais, mais, à son arrivée, son épouse venait d'expirer. Le nouveau Parlement ayant aussitôt engagé des poursuites à son endroit, il dut reprendre la route de Saintes.

Libéré en même temps que son père, il reprit ses fonctions de procureur général et, ne pouvant entamer une nouvelle vie sans contracter un nouveau mariage, il épousa, à l'âge de cinquante ans, Rosalie de Monthourcher, âgée de dix-neuf ans, petite-fille du président à mortier qui, au Parlement, n'avait pas toujours partagé les idées de son père.

Arrive la Révolution, dont l'avènement n'est sans doute pas étranger à l'agitation frondeuse entretenue par les parlements. Le marquis de La Chalotais se retira à Caradeuc avec sa jeune femme et ses enfants. Le 22 mars 1793, il fut arrêté à la Barre de Bécherel par un homme auquel, rapporte une tradition orale, il avait donné le costume qu'il portait. Il fut emprisonné à la maison commune de Bécherel, puis transféré à Dinan, où il fut placé en liberté surveillée ; sa femme et ses enfants le suivirent dans cette ville où ils se cachèrent chez des amis, les Du Tertre, puis passèrent en Angleterre, tandis que le Procureur général était traîné à Paris devant le tribunal révolutionnaire. Condamné à mort le 22 messidor de l'an II, il fut guillotiné le 7 thermidor, deux jours avant la chute de Robespierre. Son corps repose au cimetière de Picpus.

La terre de Caradeuc fut alors adjugée nationalement à un sabotier en gros dénommé Guillard qui, après la Révolution, la revendit à prix coûtant à la veuve du Procureur général, non sans avoir auparavant transformé en sabots les futaies de hêtres du parc.

Puis le calme renaît en France, la marquise de La Chalotais revient à Caradeuc et s'adonne à l'éducation de ses enfants ; son fils Raoul n'avait que six ans à la mort de son père. Il était l'espoir de la famille : appelé tout jeune par le métier des armes, il fut officier de dragons, mais revint de bonne heure à Caradeuc où il entreprit d'importantes modifications. Le fronton triangulaire qui orne le pavillon central est son oeuvre, il porte l'énigmatique devise des Caradeuc : Arreste ton coeur, ainsi que ses armoiries accolées à celles de sa femme, Emilie de Martel, qu'il avait épousée en 1821.

On lui doit également le pavillon Est du château qui était alors une suite ininterrompue de constructions comprenant les bâtiments de service. Des dessins de Caradeuc exposés dans le salon montrent le château avant ces modifications.

Enfin, il eut l'heureuse idée de mettre en prairie une futaie de sapins qui, plantée sur le versant Nord de Caradeuc, avait peut-être pour but de protéger sa demeure des froids aquilons, mais certainement pour effet de la plonger, malgré la hauteur de son site, dans une ombre austère.

Les Caradeuc étaient malheureusement en voie d'extinction : le marquis de La Chalotais n'avait qu'un fils, celui-ci mourut en 1834, à l'âge de dix ans ; et une fille qui, épousant en 1841 le comte Alfred de Falloux, allait porter la vieille terre de Caradeuc dans une non moins noble et illustre famille.

Il serait téméraire de vouloir condenser en quelques lignes la vie de M. de Falloux ; permettez-moi cependant de vous en dire quelques mots.

A trente-cinq ans, en 1846, les électeurs de Segré en Maine-et-Loire lui ouvrent l'entrée de la vie publique : il est député et siège dans la petite minorité légitimiste, mais le régime s'écroule avant qu'il ait eu le temps de se faire connaître. Réélu en 1849, il se révèle et se place d'emblée au premier rang par un acte de vaillance civique et de clairvoyance politique, en proposant et faisant adopter la dissolution des ateliers nationaux. Quatre mois plus tard, sur les instances du prince-président, il est ministre de l'instruction publique et, dans les dix mois de son trop court ministère, il attache son nom à deux actes mémorables : l'expédition de Borne et la loi sur la liberté de l'enseignement.

Proscrit de la vie publique à partir du coup d'Etat de 1851, il se retire dans son domaine du Bourg-d'Iré, ou il mène une existence d'agriculteur, laissant de son court et brillant passage à la tête des affaires, la réputation d'un homme d'une rare intégrité, alliant à la fermeté de ses convictions, le pouvoir de les faire partager par le charme de sa parole et de son autorité, par l'habileté de son esprit ingénieux et cultivé. « Un homme d'Etat de pied en cap » dira de lui M. Thiers.

Il aime particulièrement Caradeuc, propriété de sa femme, avec laquelle il vit en l'agréable compagnie de sa fille Loyde et de sa belle-mère, la marquise de Caradeuc. Mais toutes trois sont tour à tour ravies à son affection, et Falloux, devenu possesseur de Caradeuc, en fait donation en 1882 à ses cousins, le marquis de Kernier, mon arrière-grand-père, et à son épouse, Gabrielle Hay des Nétumières, tous deux descendants du grand Procureur général.

M. de Falloux exprime oralement le voeu que Caradeuc appartienne ensuite au comte René de Kernier, mon grand-oncle, que sa femme avait particulièrement apprécié lors d'un séjour des Kernier à Caradeuc en 1876, et souhaite que cette demeure soit habitée le plus souvent possible.

Le choix de M. de Falloux s'avéra heureux car aucun possesseur de Caradeuc n'y porta autant d'intérêt et d'amour que mon grand-oncle.

De 1890 à 1900, éclairé des conseils du paysagiste Edouard André, il transforma complètement le parc pour lui donner ses lignes actuelles : création d'une vaste cour d'honneur, d'un grand perron suivi d'une esplanade au nord, percée de grandes avenues ornées de nombreuses fabriques et statues.

Au style classique les idées ne sont pas seules empruntées, mais souvent les monuments eux-mêmes : les bornes de l'esplanade Nord proviennent de la place de la Mairie de Rennes, les grilles d'entrée sont celles du puits artésien de Grenelle, les belles lucarnes du château de la Costardais, en Médréac, sont devenues autant de portiques d'où s'élancent des amours aux allures victorieuses.

Pendant un demi-siècle, mon grand-oncle ne cessa de créer, de modifier, de parfaire une œuvre à laquelle il devait apporter un goût très sûr, un art consommé, en même temps qu'une partie de son coeur.

Comme tous ses prédécesseurs, mon père fut vite conquis par le charme de Caradeuc, par ses lignes classiques qu'il se plut à purifier : témoin ce nouveau rond-point de l'allée de Bécherel dont la création supprimait le dernier vestige d'une courbe anglaise égarée dans ce parc.

Et grand fut, en 1950, le plaisir de mon père d'accueillir la statue du roi Louis XVI, offerte par la ville de Rennes, et d'en orner majestueusement l'allée la plus proche du château.

Cette installation du roi Louis XVI, dans le fief qu'il avait lui-même érigé en marquisat, n'est-elle pas une reconnaissance et un hommage à la fidélité que le Procureur général La Chalotais n'avait jamais cessé de vouer à la monarchie traditionnelle !

(M. le marquis de Kernier, 1964).

© Copyright - Tous droits réservés.